귀납의 새로운 수수께끼

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

'귀납의 새로운 수수께끼'는 넬슨 굿맨이 제시한 철학적 문제로, 귀납 추론의 정당성에 대한 의문을 제기한다. 굿맨은 'grue'와 'bleen'이라는 새로운 술어를 통해 기존의 귀납적 추론이 미래를 예측하는 데 한계를 가질 수 있음을 보여준다. 'grue'는 특정 시점 이전에는 녹색, 이후에는 파란색을 의미하는 개념으로, 이로 인해 과거의 증거만으로는 미래를 예측하는 데 어려움이 발생한다. 굿맨은 흄의 회의주의를 받아들여, 자연의 균일성 원리를 인정하더라도 어떤 균일성을 상정하느냐에 따라 모든 예측이 가능함을 지적한다. 이 문제에 대한 다양한 철학적 응답으로는 술어의 투사 가능성, 질적/위치적 술어의 구분, 자연 종류의 개념 등이 제시되었다.

더 읽어볼만한 페이지

| 귀납의 새로운 수수께끼 | |

|---|---|

| 철학적 배경 | |

| 분야 | 인식론, 귀납, 철학 |

| 학파 | 분석철학 |

| 주요 내용 | |

| 핵심 내용 | 귀납의 정당화 문제 |

| 관련 개념 | 투사 가능성 귀납 정당화 |

| 인물 | |

| 제안자 | 넬슨 굿맨 |

| 관련 연구 | |

| 주요 저서 | 《사실, 허구, 그리고 예언》 |

| 용어 | |

| 영어 명칭 | New riddle of induction |

| 일본어 명칭 | グルーのパラドックス |

2. 귀납의 새로운 수수께끼

굿맨은 흄의 귀납 문제를 예측의 타당성 문제로 제시한다. 예측은 아직 관찰되지 않은 것에 관한 것이고, 관찰된 것과 관찰될 것 사이에는 필연적인 연결이 없기 때문에 이러한 예측에 대한 객관적인 정당성은 없다. 굿맨은 '그루(grue)'와 '블린(bleen)'이라는 인공적인 술어를 도입하여 귀납의 문제를 설명한다.

글루(grue)란, 녹색을 의미하는 영어 그린(gr'''een)과 파란색을 의미하는 영어 블루(bl'''ue)에서 만들어진 단어로, 예를 들어 "2049년 12월 31일까지 처음 관찰된 녹색인 것과 2050년 1월 1일 이후 처음 관찰된 파란색인 것을 지칭하는 단어"로 정의된다. 글루는 녹색과 파란색의 경계를 어느 시점으로 잡느냐에 따라 무수히 많은 정의가 있을 수 있지만, "2049년 12월 31일까지는 녹색, 2050년 1월 1일 이후에는 파란색을 의미하는 단어"로 정의된 것은 아니므로 시간 경과에 따라 변화하는 정의를 부여한 것은 아니다.

굿맨은 '녹색'과 같은 투사 가능한 술어와 '그루'와 같은 투사 불가능한 술어를 구별하는 기준이 무엇인지 질문한다. 그는 우리가 무의식적으로 투사 가능한 술어와 그렇지 않은 술어를 구분하고, 투사 가능한 술어만을 귀납에 사용한다고 보았다. 그러나 투사 가능성을 정확하게 정의하는 것도, 투사 가능한 술어만이 귀납에 사용될 수 있다고 생각하는 근거를 제시하는 것도 매우 어렵다.

이러한 역설은 흄의 회의주의를 받아들여 그 심각성을 보여준다. 흄의 회의주의를 피하기 위해 균일성 원리(이미 관찰한 것은 아직 관찰하지 않은 것과 유사하다)를 인정하더라도, 어떤 균일성을 상정하느냐(에메랄드는 녹색이라는 균일성인가, 에메랄드는 글루라는 균일성인가)에 따라 사실상 모든 예측이 균일성 원리와 양립할 수 있다는 것을 보여준다.

2. 1. 흄의 귀납 문제와 그 해소

굿맨은 흄의 귀납 문제를 우리가 하는 예측의 타당성 문제로 제기한다. 예측은 아직 관찰되지 않은 것에 관한 것이고, 관찰된 것과 관찰될 것 사이에는 필연적인 연결이 없기 때문에 이러한 예측에 대한 객관적인 정당성은 없다.[3] 과거의 관찰을 바탕으로 미래를 예측하는 데에는 연역 논리가 사용될 수 없는데, 그러한 추론에 유효한 연역 논리 규칙이 없기 때문이다. 흄은 한 종류의 사건에 이어 다른 종류의 사건이 관찰되면 규칙성 습관, 즉 한 종류의 사건을 다른 종류의 사건과 연관시키는 습관이 생긴다고 보았다. 그리고 이러한 규칙성, 혹은 마음의 습관을 기반으로 예측이 이루어진다고 설명한다.[3]굿맨은 흄의 답변을 진지하게 받아들인다. 그는 흄이 단지 예측의 기원을 설명할 뿐 정당성은 설명하지 못한다고 비판하는 철학자들의 반론을 거부하며, 흄이 더 심오한 것을 파악했다고 본다. 이를 설명하기 위해 굿맨은 연역 규칙 체계의 정당화 문제로 논의를 전환한다. 굿맨에게 연역 체계의 타당성은 좋은 연역적 실천에 대한 적합성을 통해 정당화된다. 즉, 연역 규칙의 정당성은 특정 연역적 추론을 수용할지, 거부할지에 대한 우리의 판단에 달려있다. 따라서 굿맨에게 귀납 문제는 연역 체계를 정당화하는 문제와 동일하게 해소된다. 굿맨은 흄이 마음의 습관에 대해 올바른 방향으로 나아갔지만, 문제는 흄이 생각했던 것보다 더 복잡하다고 본다.[3]

2. 2. 투사 가능한 술어

굿맨은 '법칙적인' 일반화와 '비법칙적인' 일반화를 구별하는 능력에 주목한다. '법칙적인' 일반화는 확증될 수 있지만 '비법칙적인' 일반화는 그렇지 않으며, 예측에는 '법칙적인' 일반화가 필요하다. 굿맨의 예시에서 '모든 구리가 전기를 전도한다'는 법칙적이지만, '주어진 방의 모든 남자가 셋째 아들이다'는 우연적이다.[2]

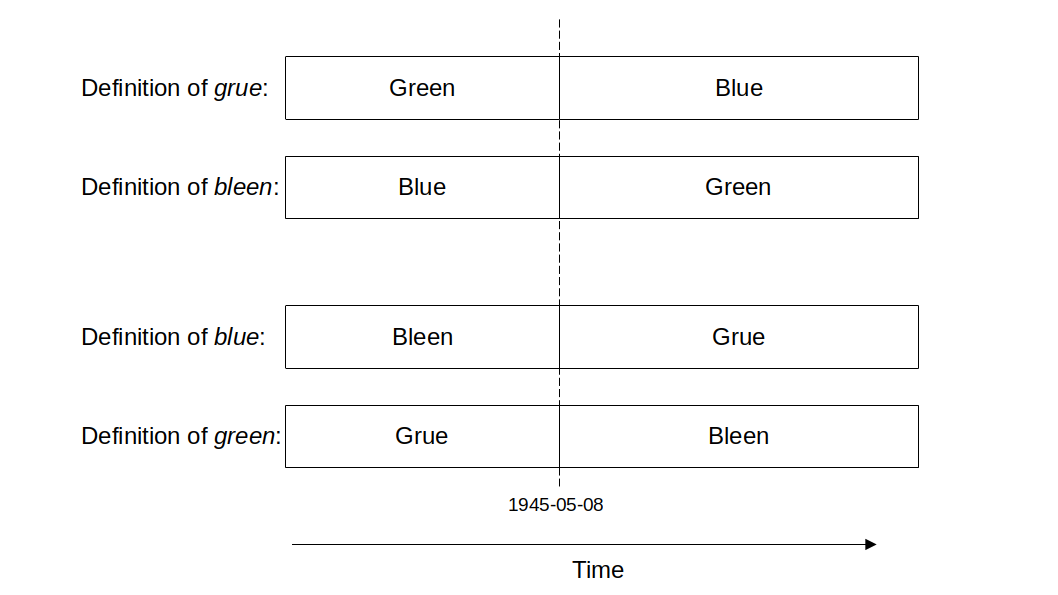

굿맨은 어떤 술어가 투사 가능하고 어떤 술어가 그렇지 않은지를 결정하는 것이 중요하다고 주장하며, '그루(grue)'와 '블린(bleen)'의 예를 통해 이를 설명한다. 그는 임의적이지만 고정된 시간 ''t''에 대해 "grue"를 정의했다. 어떤 물체가 grue인 것은 만약에 t 이전에 관찰되었고 녹색이거나, 그렇지 않고 관찰되지 않았고 파란색인 경우이다. 어떤 물체가 "bleen"인 것은 t 이전에 관찰되었고 파란색이거나, 그렇지 않고 관찰되지 않았고 녹색인 경우이다.

어떤 임의의 미래 시간 ''t'' (예: 2034년 1월 1일)에 대해, ''t'' 이전에 관찰된 모든 녹색 물체(예: 에메랄드, 물을 잘 준 풀)에는 ''녹색''과 ''grue''라는 술어가 모두 적용된다. 마찬가지로, ''t'' 이전에 관찰된 모든 파란색 물체(예: 파랑새, 파란 꽃)에는 ''파랑''과 ''bleen''이라는 술어가 모두 적용된다. 그러나 2034년 1월 2일에는 에메랄드와 물을 잘 준 풀은 ''bleen''이고, 파랑새나 파란 꽃은 ''grue''가 된다.

''grue''와 ''bleen''이라는 술어는 일상생활이나 과학에서 사용되는 종류의 술어는 아니지만, 미래의 특정 시간 ''t''까지는 ''녹색''과 ''파랑''이라는 술어와 똑같은 방식으로 적용된다. 시간 ''t'' 이전의 관찰자의 관점에서 볼 때, 미래에 투사될 수 있는 술어가 무엇인지 (''녹색''과 ''파랑''인지, 아니면 ''grue''와 ''bleen''인지) 불확정적이다.

굿맨에게 있어 귀납의 새로운 수수께끼는 ''법칙적인'' 일반화와 ''비법칙적인'' 일반화를 구별하는 우리의 능력에 달려 있다. ''법칙적인'' 일반화는 예측을 만드는 데 필요하며, 굿맨은 어떤 술어가 투사 가능하고 어떤 술어가 그렇지 않은지를 결정하는 문제가 '''굿맨의 역설'''이라고 주장한다.

지금까지 조사된 모든 에메랄드가 녹색이었다는 분명한 증거로부터 모든 미래의 에메랄드가 녹색일 것이라고 귀납적으로 결론 내릴 수 있다. 그러나 이 예측이 ''법칙적''인지 여부는 이 예측에 사용된 술어에 달려 있다. 굿맨은 (''t''가 아직 지나지 않았다고 가정할 때) 관찰된 모든 에메랄드가 ''그루''라는 것도 마찬가지로 사실이라고 관찰했다. 따라서 동일한 증거로 미래의 모든 에메랄드가 ''그루''일 것이라고 결론 내릴 수 있다.

귀납의 새로운 문제는 ''녹색''과 ''파란색''과 같은 투사 가능한 술어와 ''그루''와 ''블린''과 같은 투사 불가능한 술어를 구별하는 문제가 된다. ''법칙적인'' 예측(또는 투사)은 궁극적으로 우리가 사용하는 술어에 의해 구별된다. 굿맨의 해결책은 ''법칙적인'' 예측은 ''녹색''과 ''파란색''과 같은 투사 가능한 술어에 기초하고 ''그루''와 ''블린''과 같은 투사 불가능한 술어에 기초하지 않으며, 술어를 투사 가능하게 만드는 것은 성공적인 과거 투사에 의존하는 그들의 ''고착화''라고 주장하는 것이다.

따라서 ''그루''와 ''블린''은 굿맨의 논증에서 귀납의 새로운 수수께끼를 설명하고, 상대적인 고착화를 통해 투사 가능한 술어와 투사 불가능한 술어 사이의 구별을 설명하는 역할을 한다.

3. 그루와 블린

굿맨(Goodman)은 임의적이지만 고정된 시간 ''t''에 대해 "grue"를 정의했다.[2] 즉, 어떤 물체가 grue인 것은 만약에 t 이전에 관찰되었고 녹색이거나, 그렇지 않고 관찰되지 않았고 파란색인 경우이다. 어떤 물체가 "bleen"인 것은 t 이전에 관찰되었고 파란색이거나, 그렇지 않고 관찰되지 않았고 녹색인 경우이다.

어떤 임의의 미래 시간 ''t''에 대해, 예를 들어 특정 시점 이후 ''t'' 이전에 관찰된 모든 녹색 물체, 예를 들어 에메랄드와 물을 잘 준 풀에 대해, ''녹색''과 ''grue''라는 술어가 모두 적용된다. 마찬가지로, ''t'' 이전에 관찰된 모든 파란색 물체, 예를 들어 파랑새나 파란 꽃에 대해, ''파랑''과 ''bleen''이라는 술어가 모두 적용된다. 그러나 특정 시점 이후 에메랄드와 물을 잘 준 풀은 ''bleen''이고, 파랑새나 파란 꽃은 ''grue''가 된다. ''grue''와 ''bleen''이라는 술어는 일상생활이나 과학에서 사용되는 종류의 술어는 아니지만, 미래의 특정 시간 ''t''까지는 ''녹색''과 ''파랑''이라는 술어와 똑같은 방식으로 적용된다. 시간 ''t'' 이전의 관찰자의 관점에서 볼 때, 미래에 투사될 수 있는 술어가 무엇인지 (''녹색''과 ''파랑''인지, 아니면 ''grue''와 ''bleen''인지) 불확정적이다.

글루(grue)란, 녹색을 의미하는 영어 그린(gr'''een)과 파란색을 의미하는 영어 블루(bl'''ue)에서 만들어진 단어로, 예를 들어 "2049년 12월 31일까지 처음 관찰된 녹색(green)인 것과 2050년 1월 1일 이후 처음 관찰된 파란색(blue)인 것을 지칭하는 단어"로 정의된다. 글루는 녹색과 파란색의 경계를 어느 시점으로 잡느냐에 따라 무수히 많은 정의가 있을 수 있지만, 이 단어는 "2049년 12월 31일까지는 녹색, 2050년 1월 1일 이후에는 파란색을 의미하는 단어"로 정의된 것은 아니므로 시간 경과에 따라 변화하는 정의를 부여한 것은 아니다. 이때 "에메랄드는 녹색이다"라는 명제에 대해 생각해보면, 2000년 단계에서 우리가 가진 증거는 모두 동시에 "에메랄드는 글루이다"라는 명제의 증거이기도 하므로, 이 두 명제는 동일하게 강력하게 검증된다. 그러나 2050년 이후 처음 관찰되는 에메랄드가 어떤 색을 띨지에 대해서는 이 두 명제는 완전히 다른 예측을 하게 된다.

4. 다양한 철학적 응답

귀납의 새로운 수수께끼에 대한 철학적 응답은 다양하다.

- 인위적 정의 거부: 넬슨 굿맨은 grue와 bleen 같은 술어가 인위적으로 만들어진 것이므로, 귀납의 문제를 해결하는 데 적절하지 않다고 주장했다. 하지만 이는 순환 논증이라는 비판을 받았다. grue와 bleen을 기본 술어로 사용하면, 녹색과 파랑을 grue와 bleen을 사용하여 정의할 수 있기 때문이다.

- 시간 의존성: "x는 grue이다"라는 명제는 x뿐만 아니라 시간 t에도 의존한다는 주장이다. 즉, 특정 시점을 알지 못하면 물체가 grue인지 판단할 수 없다. 그러나 굿맨은 이 역시 순환 논증이라고 비판했는데, 파랑을 시간과 관련된 grue와 bleen으로 정의할 수 있기 때문이다.[4]

4. 1. 스윈번의 응답

리처드 스윈번은 특정 경우에 술어의 적용 가능성을 어떻게 테스트하는지에 기반한 구분을 통해, 녹색이 '그루'와 '블린'으로 재정의될 수 있다는 반론을 극복한다. 그는 질적 술어와 위치적 술어를 구별한다.[4]| 질적 술어 | 위치적 술어 |

|---|---|

| 녹색과 같이 특정 시간, 장소 또는 사건에 대한 x의 공간적 또는 시간적 관계를 알지 못해도 평가할 수 있다. | 그루와 같이 x가 시간 t 이전 또는 이후에 관찰되는지 여부와 같이, x의 공간적 또는 시간적 관계를 알지 못하고는 평가할 수 없다. |

비록 녹색이 위치적 술어 '그루'와 '블린'을 통해 정의될 수 있지만, 이는 녹색이 질적 술어의 기준을 충족하는 반면 '그루'는 단지 위치적이라는 사실과는 무관하다. 스윈번은 에메랄드와 같이 검사 중인 어떤 ''x''가 질적 술어와 위치적 술어를 모두 만족하지만, 이 두 술어를 투사했을 때 상충되는 예측, 즉 시간 ''t'' 이후에 검사된 에메랄드가 그루로 보일지 녹색으로 보일지가 나타난다면, 이 경우 녹색과 같은 질적 술어를 투사해야 한다고 결론짓는다.[4]

4. 2. 카르나프의 응답

루돌프 카르나프는 1946년 굿맨의 논문에 대한 응답으로, 확신도 개념에 기반한 귀납 논리를 통해 굿맨의 문제에 접근했다. 카르나프는 속성을 다음과 같이 세 가지로 분류했다.[5]| 종류 | 설명 | 예시 |

|---|---|---|

| 순수하게 질적인 속성 | 개별 상수를 사용하지 않고 기본 술어 없이 표현할 수 있는 속성 | "x는 파란색이거나 x는 따뜻하지 않다" |

| 순수하게 위치적인 속성 | 기본 술어 없이 표현할 수 있는 속성 | "x = a" |

| 혼합된 속성 | 나머지 모든 표현 가능한 속성 | "x는 빨간색이고 x ≠ a" |

카르나프는 자신의 귀납 논리 이론에 기초하여 굿맨에게 "임시 답변"을 제시했다. 그는 모든 순수하게 질적인 속성은 투사 가능하고, 모든 순수하게 위치적인 속성은 비투사 가능하며, 혼합된 속성은 추가 조사가 필요하다고 제안했다.

4. 3. 콰인의 응답

윌러드 밴 오먼 콰인은 투사 가능한 술어를 설명하기 위해 "자연 종류" 개념을 사용한다. 콰인은 넬슨 굿맨의 grue 역설을 헴펠의 까마귀 역설과 연결하여, 공유 인스턴스가 "각 ''F''는 ''G''이다"라는 주장의 확증에 기여할 때 두 술어 ''F''와 ''G''를 (동시에) 투사 가능하다고 정의한다. 헴펠의 역설은 투사 가능한 술어의 보어가 투사 가능할 필요가 없음을 보여주는 반면, 굿맨의 역설은 "녹색이다"가 투사 가능하지만 "grue이다"는 그렇지 않다는 것을 보여준다.콰인은 투사 가능성을 ''유사성''이라는 개념으로 설명한다. 두 개의 녹색 에메랄드는 그중 하나만 녹색인 경우 두 개의 grue 에메랄드보다 더 유사하며, 녹색 에메랄드를 관찰하면 다음에 유사한 녹색 에메랄드를 예상하게 된다. 즉, 녹색 에메랄드는 ''자연 종류''이지만 grue 에메랄드는 그렇지 않다. 콰인은 "유사성이나 종류에 대한 일반적인 개념의 의심스러운 과학적 지위"를 언급하며, 이들은 동일성, 부정, 선언과 같은 논리적 개념과 마찬가지로 사고와 언어의 기본이라고 말한다.

'''유사성과 종류의 관계'''

콰인은 유한 개의 ''종류''만 가정하면 ''유사성'' 개념은 ''종류'' 개념으로 정의될 수 있다고 설명한다. 객체 ''A''는 ''B''와 ''C''보다 ''A''와 ''B''가 ''A''와 ''C''보다 더 많은 종류에 함께 속할 경우 더 유사하다.

반대로, ''유사성''에 의해 ''종류''를 정의하는 것은 어렵다. 빨간색 물건의 종류를 고정된 "전형적인" 빨간색 객체와 다른 고정된 "포일" 비 빨간색 객체보다 더 유사한 모든 물건의 집합으로 정의하는 것은, 모양, 무게 등 전체 유사성의 정도를 포함하면 빨간색의 정도에 대한 증거가 거의 제공되지 않기 때문에 적절하지 않다.

카르나프의 접근 방식은 자연 종류를 집합의 구성원이 서로 적어도 하나의 구성원보다 각 비구성원보다 더 유사한 집합으로 정의하는 것이다. 그러나 굿맨은 이 정의가 모든 빨간색 둥근 물건, 빨간색 나무 물건, 둥근 나무 물건의 집합을 자연 종류로 만들 것이라고 비판했다.

콰인은 유사성과 종류의 개념은 서로 정의될 수 없지만, 함께 변한다고 결론짓는다. ''A''가 ''B''가 아닌 ''C''와 더 유사한 것으로 재평가되면, ''A'', ''B'', ''C''의 종류 할당이 그에 따라 순열될 것이며, 그 반대의 경우도 마찬가지이다.

'''유사성과 종류의 기본 중요성'''

콰인은 언어에서 모든 일반 용어는 언급된 사물의 어떤 유사성에 기인한다고 말한다. 언어 습득 단어를 사용하는 것을 배우는 것은 단어가 사용된 현재와 과거의 상황, 그리고 단어의 현재와 과거의 음성적 발화 사이의 유사성에 달려 있다.

모든 합리적인 기대는 상황의 유사성과 유사한 원인이 유사한 결과를 가져야 한다는 경향에 달려 있다. 여기에는 유사하지만 완전히 동일하지 않은 상황에서만 재현될 수 있는 과학적 실험도 포함된다. 헤라클레이토스는 "결코 같은 강에 두 번 발을 담그는 사람은 없다"는 말로 유사한 상황과 동일한 상황의 구별을 강조했다.

'''유사성과 종류의 생성'''

행동주의적 의미에서 인간과 다른 동물은 유사성에 대한 타고난 기준을 가지고 있다. 이는 동물적인 타고난 권리의 일부이며, 수학 및 논리와 이질성이 부족하다는 점에서 특징적이다. 콰인은 귀납법 자체가 본질적으로 동물의 기대 또는 습관 형성이라고 말한다. 지시적 학습은 귀납법의 한 예이며, 각 사람의 특성과 종류의 간격이 그의 이웃과 충분히 유사하다는 점에서 매우 편안한 예이다.

귀납법의 문제는 왜 귀납적으로 얻어진 이론을 신뢰해야 하는지에 대한 철학적 질문이다. 콰인은 와타나베를 따라 다윈의 이론을 제시한다. 사람들의 생득적인 특성 간격이 유전자와 관련된 특성이라면, 가장 성공적인 귀납법을 만들어낸 간격이 자연 선택을 통해 우세해졌을 것이다. 그러나 이는 새로운 분야에 익숙해지는 과정에서 특성 간격을 역동적으로 개선하는 인간의 능력을 설명하기 어렵다.

4. 4. 크립키의 "쿠스"

사울 크립키는 저서 『규칙과 사적 언어에 대한 비트겐슈타인』에서 귀납에 대한 회의론 대신 의미에 대한 회의론으로 이어지는 관련 주장을 제시했는데, 이는 그가 사적 언어 논증을 개인적으로 해석한 내용 중 일부였다(일부에서는 "크립켄슈타인"이라고 불린다[7]). 그는 ''쿠스(quus)''라고 불리는 새로운 형태의 덧셈을 제안했다. 이 연산은 더해지는 두 숫자 중 하나라도 57 이상인 경우를 제외하고는 "+"와 동일하다. 이 경우 답은 5가 된다. 즉,::

그는 이어서 특정한 명백한 상황에서, 내가 이전에 "+"를 의미한다고 생각했을 때, 실제로 ''쿠스''를 의미하지 않았다는 것을 어떻게 알 수 있겠느냐고 질문한다. 크립키는 이어서 비트겐슈타인의 해석을 통해 단어의 의미가 개별적으로 포함된 정신적 실체가 아니라고 주장한다.

참조

[1]

논문

A Query on Confirmation

http://wordsmatter.c[...]

1946-07

[2]

웹사이트

Nelson Goodman

https://plato.stanfo[...]

2019-03-25

[3]

서적

Theory and Reality

http://www.press.uch[...]

University of Chicago Press

2003

[4]

간행물

Grue

1968-03

[5]

문서

This might be seen as corresponding to [[Wittgenstein]]'s [[Tractatus Logico-Philosophicus#Proposition 1|Tractatus]], Nr.1.11.

[6]

문서

cf. Tractatus Nr.1.21

[7]

서적

A subject with no object: strategies for nominalistic interpretation of mathematics

1999

[8]

서적

Fact, Fiction, and Forecast

Harvard University Press

1955

[9]

서적

事実・虚構・予言

勁草書房

1987

[10]

논문

A Query on Confirmation

http://wordsmatter.c[...]

1946-07

[11]

서적

Fact, fiction, and forecast

https://books.google[...]

Harvard University Press

1983

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com