논항

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

논항은 절의 통사론적, 의미론적 분석에 중요한 개념으로, 동사의 의미를 완성하기 위해 필요한 논항과 필요하지 않은 부가어를 구분한다. 주어, 목적어, 전치사구 등이 논항으로 사용되며, 부가어는 추가적인 정보를 제공하지만 필수적이지 않다. 언어심리학적 관점에서는 논항과 부가어에 대한 인지적 조작이 다르다고 설명하며, 통사론적 논항과 의미론적 논항의 차이도 존재한다. 논항과 부가어를 구별하기 위해 관계절 검사, 생략 검사, 명사구 내 분석 등의 방법이 사용되며, 트리 구조를 통해 통사 구조 내에서 논항과 부가어의 표현을 나타낸다. 외항과 내항은 어휘 요소의 항을 구분하는 개념이며, 논증 이론, 문법 이론, 통사 관련 이론 등 다양한 관련 이론들이 존재한다. 논항 구조 연구는 1980년대에 시작되었으며, 결속이론, 협응이론 등 다양한 문법 이론에서 논항과 부가어의 구분이 중요하게 다루어진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 통사론 - 관계절

관계절은 주절 내 명사를 수식하는 절로, 제한적/계속적 관계절, 종속/자유 관계절 등으로 나뉘며 언어별 구성 방식에 따라 여러 유형으로 분류된다. - 통사론 - 구 (언어학)

구는 언어학에서 핵과 수식 요소로 구성되어 명사구, 동사구 등으로 나뉘며, 문장 구조 분석에 사용되는 문법 단위이다. - 언어학 - 에스놀로그

에스놀로그는 세계 언어에 대한 정보를 제공하는 데이터베이스이며, 7,000개 이상의 언어에 대한 정보를 담고 있으며, 언어의 명칭, 화자 수, 지리적 분포, 언어 계통 등을 포함한다. - 언어학 - 프롬프트 엔지니어링

프롬프트 엔지니어링은 대규모 언어 모델이 원하는 작업을 정확히 수행하도록 지시사항, 맥락, 입력 데이터 등을 조합하여 최적화된 프롬프트를 설계하는 방법론으로, 컨텍스트 내 학습을 통해 모델의 창발적 능력을 활용하며 텍스트, 이미지, 코드 생성 등 다양한 분야에서 모델 성능 향상에 기여한다.

| 논항 | |

|---|---|

| 언어학적 논항 | |

| 정의 | 술어의 의미를 완성하는 데 필요한 표현 |

| 역할 | 문장 내에서 필수적인 역할 수행 |

| 중요성 | 문장 구조와 의미 해석의 핵심 요소 |

| 논항 (言語学) | |

| 유형 | 주어 목적어 보어 |

| 필수성 | 필수 논항: 술어가 반드시 요구하는 논항 임의적 논항: 술어가 필요에 따라 선택적으로 취하는 논항 |

| 의미 역할 | 행위자 대상 도구 장소 시간 |

| Argument (linguistics) | |

| Definition | An expression that helps complete the meaning of a predicate. |

| Types of arguments | Subject Object Complement |

| Semantic roles | Agent Patient Instrument Location Time |

| Valency | The number of arguments a predicate takes. |

| Examples | In the sentence "John loves Mary," "John" and "Mary" are arguments of the predicate "loves." |

2. 논항과 부가어

절(clause)의 통사론과 의미론을 분석할 때 논항과 부가어(adjunct)를 구분하는 것은 매우 중요하다. 절의 서술어는 보통 내용 동사(content verb)인데, 이 동사의 의미를 완성하기 위해서는 특정 논항이 필요하다. 반면 부가어는 의미를 더 풍부하게 해주지만 필수적이지는 않다.

동사 서술어에서 가장 자주 나타나는 논항은 주어와 목적어이다.[20][3] 예를 들어 한국어 문장을 보면 다음과 같다.

::'''질'''은 '''잭'''을 좋아한다.

::'''샘'''은 '''고기'''를 구웠다.

::'''늙은이'''는 '''젊은이'''를 도왔다.

위 문장들에서 굵게 표시된 명사(구)들이 논항이다. 첫 번째 명사(구)는 주어 논항이고, 두 번째는 목적어 논항이다. '질'은 서술어 '좋아하다'의 주어 논항이고, '잭'은 목적어 논항이다.

동사 서술어는 필요로 하는 논항의 개수에 따라 다음과 같이 나뉜다.

- 자동사: 주어 논항 하나만 필요로 하는 동사 (예: '자다', '일하다', '쉬다')

- 타동사: 주어 논항과 목적어 논항을 필요로 하는 동사 (예: '좋아하다', '굽다', '돕다')

- 이중타동사 또는 수여 동사: 주어 논항 외에 두 개의 목적어 논항을 필요로 하는 동사 (예: '주다', '빌려주다')

반면, 부가어는 문장에 추가적인 정보를 제공하지만 서술어의 의미를 완성하는 데 반드시 필요하지는 않다.

::질은 '''정말로''' 잭을 좋아한다.

::질은 '''대부분''' 잭을 좋아한다.

::질은 '''해가 뜰 때''' 잭을 좋아한다.

::질은 '''그가 친절하기 때문에''' 잭을 좋아한다.

여기서 굵게 표시된 부분들이 부가어이다. 논항과 부가어의 가장 큰 차이점은, 논항은 문장에서 필수적으로 나타나야 하는 경우가 많지만 부가어는 선택적으로 나타난다는 점이다.

논항은 주어나 목적어 명사(구) 외에 전치사구(prepositional phrase, PP) 등 다른 형태일 수도 있다. 한국어에서는 주로 조사와 함께 나타나는 명사구가 해당된다.

::샘은 펜을 '''의자 위에''' 놓았다.

::래리는 '''그것을''' 참지 못한다.

::빌은 '''나에게''' 화를 낸다. (이때 '-에게'는 부사격 조사이지만, 서술어 '화를 내다'가 필수적으로 요구하는 성분이므로 논항으로 간주된다. 영어 원문의 'on my case'에 해당한다.)

이 문장들에서 굵게 표시된 구들은 논항이다. 만약 이 부분들을 생략하면 문장이 어색하거나 완전한 의미를 전달하지 못하게 되므로 논항임을 알 수 있다.

:: *샘은 펜을 놓았다. ('놓다'는 어디에 놓았는지 장소 정보가 필수적이다)

:: *래리는 참지 못한다. ('참다'는 무엇을 참는지 대상이 필요하다)

:: *빌은 된다. ('되다' 앞에 상태나 결과 표현이 필요하며, 이는 영어 원문 'Bill is getting on my case'에서 'on my case'가 생략된 경우에 해당한다)

주어 논항과 목적어 논항은 핵심 논항(core argument)이라고 불린다. 이러한 핵심 논항은 태(voice) 변화(예: 수동태, 반수동태, 적용화 등)를 통해 문장 내에서 역할이 바뀌거나 생략될 수 있다. 반면, 전치사구 논항처럼 핵심 논항이 아닌 논항들은 사격 논항(oblique argument)이라고도 불리며, 일반적으로 태 변화의 영향을 직접 받지 않는다.

통사론적 논항과 의미론적 논항 사이에는 중요한 차이가 있다. 동사는 문장에서 어떤 통사적 기능(주어, 목적어 등)을 가진 논항들이 필요한지를 결정한다. 예를 들어, 능동태 문장의 목적어는 수동태 문장에서 주어가 될 수 있다. 이처럼 문장 구조에 따라 논항의 통사적 기능은 변할 수 있다.

하지만 서술어의 형태가 바뀌어도 논항의 근본적인 의미 역할(의미역)은 변하지 않는다. 예를 들어, 'Jill likes Jack'과 'Jack is liked by Jill'에서 'Jill'은 항상 좋아함(like)을 느끼는 경험자(experiencer)이고, 'Jack'은 그 경험의 대상(experienced)이다.

동사가 요구하는 통사적 논항의 개수나 종류는 언어마다 다를 수 있다. 예를 들어, 영어 동사 'put'은 주어, 목적어, 장소 부사(처격 논항) 세 가지를 모두 필요로 한다 ('He put the book '''into the box'''.). 하지만 일본어의 해당 동사 '置く|오쿠일본어'는 의미상으로는 세 가지 논항(행위자, 대상, 장소)을 가지지만, 문법적으로 반드시 세 논항을 모두 명시할 필요는 없다. 그래서 '彼が本を置いた|카레가 혼오 오이타일본어(그가 책을 놓았다)'는 문법적으로 맞지만, 이를 영어로 직역한 'He put the book.'은 장소 논항이 빠져 틀린 문장이 된다.

2. 1. 언어심리학적 관점

언어심리학은 문장을 이해하는 과정에서 통사 구조(syntactic representation)가 점진적으로 어떻게 만들어지는지를 설명하는 학문 분야이다.[1] 언어심리학에서 제시된 주요 관점 중 하나는 논항구조가설(Argument Structure Hypothesis, ASH)이다.[2][3]이 가설에 따르면, 논항과 부가어는 문장에 결합될 때 서로 다른 인지적 과정을 거친다.[1][2] 논항은 해당 단어 자체에 내재된 정보, 즉 어휘적 기제(lexical mechanism)를 통해 문장에 연결된다.[1][3] 반면, 부가어는 단어 자체의 정보보다는 구 구조 규칙(phrase structure rules)과 같은 일반적인 문법 지식, 즉 비어휘적 방식을 사용하여 문장에 연결된다.[1][3]

따라서 어떤 표현(구)이 논항인지 부가어인지에 따라, 그 표현이 문장 구조에 통합되는 인지적 기제가 달라진다.[2][3] 언어심리학 연구들은 이러한 논항과 부가어 사이의 형식적인 구분을 뒷받침하는 증거들을 제시하고 있다.[2][3] 결국, 특정 표현이 논항인지 아닌지의 문제는 해당 표현을 지배하는 중심 단어(어휘핵, lexical head)에 대해 우리가 학습하여 마음속에 가지고 있는 정보, 즉 심리적 표상(mental representation)과 관련된 문제라고 할 수 있다.[2][3]

3. 통사론적 논항과 의미론적 논항

내용 동사(content verb)는 주변에 사용될 수 있거나 사용되어야 하는 통사론적 논항(syntactic argument)의 개수와 유형을 결정한다. 동사는 자신의 논항에 주어, 목적어, 사격(oblique), 특정 전치사, 점유자(possessor) 등 특정한 통사적 기능을 부여한다. 이러한 통사적 기능은 서술어의 형태가 능동 동사, 과거분사, 동명사, 명사구 등으로 다양하게 변함에 따라 함께 달라질 수 있다. 형태론적 격이 있는 언어(예: 한국어)에서는 서술어의 논항이 주격, 대격, 여격, 속격 등 서술어가 요구하는 정확한 격 표시를 가져야 한다.

반면, 서술어의 의미론적 논항(semantic argument)은 비교적 일관된 형태를 유지한다. 예를 들어 다음 문장들을 보자.

:: 질은 잭을 좋아한다. (능동태)

:: 잭은 질에게 호감을 받는다. (수동태)

:: 질이 잭을 좋아함 (동명사 또는 명사화)

:: 잭이 질에게 호감을 받음 (수동적 명사화)

:: 질에 의한 잭에 대한 호감 (명사구)

:: 질의 잭에 대한 호감 (소유격 명사구)

위 예시들에서 서술어 '좋아하다'는 다양한 문법적 형태로 나타나며, 이에 따라 '질'과 '잭'이라는 논항의 통사적 기능(syntactic function) (예: 주어, 목적어, 전치사의 목적어 등)도 계속 변한다. 능동태 문장에서 목적어였던 '잭'은 수동태 문장에서 주어가 되는 식이다. 하지만 이렇게 통사적 기능이 변하더라도, 의미론적 관계는 그대로 유지된다. 모든 경우에 '질'은 좋아함이라는 감정을 느끼는 경험자(experiencer)이고, '잭'은 그 감정의 대상이 되는 피경험자(experienced)이다. 즉, 통사론적 논항은 문법 구조에 따라 그 기능이 변할 수 있지만, 특정 서술어에 대한 논항들의 의미역(thematic role)은 서술어의 형태가 바뀌어도 일관되게 유지되는 경향이 있다.

하나의 동사가 요구하는 통사론적 논항의 개수나 종류는 언어마다 다를 수 있다. 예를 들어, 영어 동사 'put'은 주어, 목적어, 그리고 장소를 나타내는 장소 부사구(처격)라는 세 가지 통사론적 논항을 필수적으로 요구한다. "He put the book into the box." (그는 책을 상자 안에 넣었다.)라는 문장에서 'He'(주어), 'the book'(목적어), 'into the box'(장소 부사구)는 각각 행위자(agent), 주제(theme), 목표(goal)라는 의미론적 논항에 해당한다. 그러나 일본어의 해당 동사인 置く|おく일본어는 의미론적으로는 동일하게 세 가지 논항(행위자, 주제, 목표)을 가지지만, 통사론적으로는 세 논항 모두를 반드시 명시할 필요는 없다. 따라서 일본어로는 彼が本を置いた。|카레가 홍오 오이타일본어 ("그가 책을 놓았다.")라고 말해도 문법적으로 완전한 문장이 된다. 하지만 이 문장을 영어로 그대로 옮긴 "He put the book."은 장소 논항이 빠져 있어 비문법적인 문장이 된다. 이처럼 동일한 의미의 행위를 나타내는 동사라도 언어에 따라 요구하는 통사론적 논항의 구성이 다를 수 있다.

4. 논항과 부가어 구별

절의 통사론과 의미론 분석은 기본적으로 논항과 부가어를 구별하는 데 크게 의존한다. 절의 서술어, 주로 내용 동사는 특정한 논항들을 필요로 한다. 즉, 논항은 동사의 의미를 완전하게 만들기 위해 필요한 요소인 반면, 부가어는 의미를 추가하지만 필수적이지는 않다.[20][3]

예를 들어, "'''질'''은 '''잭'''을 좋아한다"라는 문장에서 '질'과 '잭'은 동사 '좋아하다'의 논항이다. '질'은 주어 논항, '잭'은 목적어 논항이다. 이처럼 주어와 목적어는 가장 흔한 동사 논항이다.[20][3] 주어 논항만 필요한 동사(예: 자다, 일하다)는 자동사, 목적어 논항도 필요한 동사(예: 좋아하다, 굽다)는 타동사, 두 개의 목적어 논항이 필요한 동사(예: 주다, 빌려주다)는 수여 동사(이중타동사)라고 한다.[20][3]

여기에 "질은 '''정말로''' 잭을 좋아한다" 또는 "질은 '''해가 뜰 때''' 잭을 좋아한다"처럼 추가 정보를 덧붙이는 '정말로', '해가 뜰 때'와 같은 요소는 부가어이다. 부가어는 서술어의 의미를 완성하는 데 반드시 필요한 것은 아니다.[20][3] 논항과 부가어의 주요 차이점 중 하나는, 논항은 문장에서 필수적으로 나타나야 하는 경우가 많지만 부가어는 일반적으로 선택적으로 나타난다는 점이다.[20][3]

논항은 주어나 목적어처럼 명사(구) 형태가 일반적이지만, 전치사구(PP)나 다른 문법 범주일 수도 있다. 예를 들어, "샘은 펜을 '''의자 위에''' 놓았다"에서 '의자 위에'는 동사 '놓았다'의 의미를 완성하는 데 필수적인 논항이다. 이를 생략하면 "*샘은 펜을 놓았다"처럼 어색한 문장이 되기 때문이다.[20][3]

주어 논항과 목적어 논항은 핵심 논항(core argument)으로 불리며, 수동태나 적용화 같은 태 변화를 통해 문장 내에서 역할이 바뀌거나 생략될 수 있다. 반면, '의자 위에'와 같은 전치사구 논항은 사격 논항(oblique argument)이라고도 불리며, 일반적으로 핵심 논항과 같은 태 변화를 겪지 않는다.[20][3]

하지만 논항과 부가어의 경계가 항상 명확한 것은 아니다. 어떤 논항들은 부가어처럼 생략해도 문장이 어색해지지 않는 경우가 있기 때문이다(이를 선택 논항이라고 한다). 예를 들어 "그녀는 '''부엌'''을 청소했다"에서 '부엌'은 논항이지만, "그녀는 청소했다"처럼 생략해도 문법적으로 틀리지는 않는다.[22] 이처럼 구별이 어려운 경우를 명확히 하기 위해, 언어학자들은 관계절 검사나 생략 검사와 같은 여러 통사적 검사 방법을 고안하여 사용한다.[21][4]

4. 1. 관계절 검사

논항과 부가어를 구분하기 위한 여러 통사적 검사 방법이 제안되었다.[21][4] 그중 하나는 관계절 검사(relative clause diagnostic)이다. 이 방법은 검사하려는 구성 성분을 "그것은 ~에 일어났다(발생했다)"와 같은 형태의 관계절과 결합했을 때 문장이 자연스러운지를 판단한다. 만약 구성 성분이 관계절 내에서도 자연스럽게 사용될 수 있다면, 그것은 부가어로 판단된다. 예를 들면 다음과 같다.:빌은 '''화요일에''' 떠났다. → 빌은 떠났는데, 그것은 '''화요일에''' 일어난 일이다. ('''화요일에'''는 부가어이다.)

:수잔은 '''날씨 때문에''' 멈췄다. → 수잔은 멈췄는데, 그것은 '''날씨 때문에''' 일어난 일이다. ('''날씨 때문에'''는 부가어이다.)

:프레드는 무언가를 '''두 번''' 말하려고 했다. → 프레드는 무언가를 말하려고 했는데, 그것은 '''두 번''' 일어난 일이다. ('''두 번'''은 부가어이다.)

반대로, 검사 대상 구성 성분이 논항일 경우에는 이 검사를 적용하면 문법적으로 어색하거나 틀린 문장이 된다.

:빌은 '''집을''' 떠났다. → *빌은 떠났는데, 그것은 '''집에서''' 일어난 일이다. ('''집을'''은 논항이다.)

:수잔은 '''그녀의 반대'''를 멈췄다. → *수잔은 멈췄는데, 그것은 '''그녀의 반대''' 때문에 일어난 일이다. ('''그녀의 반대'''는 논항이다.)

:프레드는 '''무언가'''를 말하려고 했다. → *프레드는 말하려고 했는데, 그것은 '''무언가''' 일어난 일이다. ('''무언가'''는 논항이다.)

이 검사는 전치사구 형태의 논항(소위 '전치사 논항')을 식별하는 데에도 유용하다.

:우리는 '''수잔을''' 기다리고 있다. → *우리는 기다리고 있는데, 그것은 '''수잔을''' 위해 일어나는 일이다. ('''수잔을'''은 논항이다.)

:톰은 칼을 '''서랍 안에''' 넣었다. → *톰은 칼을 넣었는데, 그것은 '''서랍 안에서''' 일어난 일이다. ('''서랍 안에'''는 논항이다.)

:우리는 '''너를 보고''' 웃었다. → *우리는 웃었는데, 그것은 '''너를 보고''' 일어난 일이다. ('''너를 보고'''는 논항이다.)

하지만 관계절 검사에는 한계가 있다. 예를 들어, 이 검사법은 '아마도', '확실히'와 같은 서법 부사(modal adverb)나 '빨리', '조심스럽게'와 같은 방식 부사(manner adverb)를 논항으로 잘못 판단하게 만들 수 있다. 그럼에도 불구하고, 어떤 구성 성분이 관계절 검사를 통과한다면, 즉 관계절과 자연스럽게 결합한다면, 그 성분은 논항이 아닌 부가어라고 상당히 확신할 수 있다.

4. 2. 생략 검사

논항과 부가어를 구별하는 또 다른 방법으로 생략 검사(omission diagnostic)가 있다.[4] 부가어는 문장의 문법성에 영향을 주지 않고 항상 생략될 수 있다.반면, 논항 중에는 생략될 경우 문장이 비문법적이 되거나 의미가 불완전해지는 필수 논항(obligatory argument)이 있다. 예를 들어, "샘은 펜을 '''의자 위에''' 놓았다"라는 문장에서 장소를 나타내는 '의자 위에'는 필수 논항이므로, 이를 생략하면 "*샘은 펜을 놓았다"처럼 어색한 문장이 된다.[3]

하지만 관계절 검사 등 다른 방법으로는 논항으로 판별되지만, 생략해도 문법적으로 문제가 없는 논항도 존재하는데, 이를 선택 논항(optional argument)이라고 한다.[22] 아래 예시에서 굵게 표시된 부분은 논항이지만, (b)처럼 생략해도 문장이 성립한다.

::a. 그녀는 '''부엌'''을 청소했다.

::b. 그녀는 청소했다. – ''부엌''은 선택 논항이다.

::a. 우리는 '''래리'''를 기다리고 있다.

::b. 우리는 기다리고 있다. – ''래리''는 선택 논항이다.

::a. 수잔은 '''모델''' 작업을 하고 있었다.

::b. 수잔은 작업하고 있었다. – ''모델'' 작업은 선택 논항이다.

이처럼 생략 검사는 논항을 다시 필수 논항과 선택 논항으로 나누는 기준을 제공한다. 따라서 논항과 부가어를 구별하는 것 외에도, 논항 내부를 필수성과 선택성에 따라 구분하는 삼분법적 접근이 필요함을 알 수 있다.[22]

4. 3. 명사구 내 논항과 부가어

논항과 부가어의 구분은 주로 절(clause) 수준에서 다루어져 왔으며, 특히 동사 술어(verbal predicate)에 연결되는 논항과 부가어에 초점이 맞춰졌다. 그러나 이러한 구분은 명사구 분석에서도 중요하다. 절에서 사용되는 관계절 검사 방법을 조금 변형하면, 명사구 내에서도 논항과 부가어를 구별하는 데 활용할 수 있다.예를 들어, "점심 후 빌의 대담한 시 낭독"이라는 명사구를 살펴보자. 이 명사구의 각 구성 요소가 논항인지 부가어인지는 해당 요소를 강조하는 관계절을 만들어 봄으로써 판단할 수 있다. 관계절로 만들었을 때 어색하거나 의미가 달라지면 논항이고, 자연스러우면 부가어일 가능성이 높다.[3]

- '''빌의''' 시 낭독, 점심 후 (원문: *bold reading of the poem after lunch that was '''Bill's''')

- "점심 후 대담한 시 낭독, 그것은 '''빌의''' 것이었다"와 같이 표현하면 어색하므로, '빌의'는 논항으로 판단된다.

- 빌의 '''대담한''' 시 낭독, 점심 후 (원문: Bill's reading of the poem after lunch that was '''bold''')

- "점심 후 빌의 시 낭독, 그것은 '''대담했다'''"와 같이 표현하는 것이 자연스러우므로, '대담한'은 부가어로 판단된다.

- 빌의 '''시의''' 대담한 낭독, 점심 후 (원문: *Bill's bold reading after lunch that was '''of the poem''')

- "점심 후 빌의 대담한 낭독, 그것은 '''시에 관한''' 것이었다"와 같이 표현하면 어색하므로, '시의'(of the poem)는 논항으로 판단된다.

- 빌의 대담한 시 낭독, '''점심 후''' (원문: Bill's bold reading of the poem that was '''after lunch''')

- "빌의 대담한 시 낭독, 그것은 '''점심 후'''에 있었다"와 같이 표현하는 것이 자연스러우므로, '점심 후'는 부가어로 판단된다.

이처럼 관계절 검사 방법을 적용하면 명사구 "점심 후 빌의 대담한 시 낭독"에서 '빌의'와 '시의'는 논항으로, '대담한'과 '점심 후'는 부가어로 식별할 수 있다.

5. 논항과 부가어 표현

절의 통사론과 의미론 분석에서 논항과 부가어의 구분은 매우 중요하다. 절의 서술어, 주로 내용 동사는 특정 논항을 필요로 한다. 즉, 논항은 동사의 의미를 완전하게 만들기 위해 필요하지만, 부가어는 그렇지 않다. 주어구와 목적어구는 동사 서술어의 가장 흔한 논항이다.[20][3]

예를 들어 다음 문장들을 보자.

- '''질'''은 '''잭'''을 좋아한다.

- '''샘'''은 '''고기'''를 구웠다.

- '''늙은이'''는 '''젊은이'''를 도왔다.

각 문장에는 굵게 표시된 두 개의 논항이 있다. 첫 번째 명사(구)는 주어 논항이고, 두 번째는 목적어 논항이다. '질'은 서술어 '좋아하다'의 주어 논항이고, '잭'은 목적어 논항이다. 주어 논항만 필요한 동사 서술어(예: '자다', '일하다', '쉬다')는 자동사라고 한다. 목적어 논항도 필요한 동사 서술어(예: '좋아하다', '굽다', '돕다')는 타동사라고 하며, 두 개의 목적어 논항을 요구하는 동사 서술어(예: '주다', '빌려주다')는 수여 동사(혹은 이중타동사)라고 한다.

여기에 추가적인 정보가 더해지면, 이는 부가어가 된다.

- 질은 '''정말로''' 잭을 좋아한다.

- 질은 '''대부분''' 잭을 좋아한다.

- 질은 '''해가 뜰 때''' 잭을 좋아한다.

- 질은 '''그가 친절하기 때문에''' 잭을 좋아한다.

굵게 표시된 추가 구절들은 부가어이다. 부가어는 서술어 '좋아하다'의 의미를 완성하는 데 반드시 필요하지는 않은 추가 정보를 제공한다. 논항과 부가어의 중요한 차이점 중 하나는, 특정 논항은 문장에서 필수적으로 나타나야 하는 경우가 많지만, 부가어는 선택적으로 나타난다는 점이다.

일반적인 동사 논항은 주어나 목적어 명사 또는 명사구이지만, 전치사구(PP) 등 다른 범주의 요소도 논항이 될 수 있다. 다음 문장에서 굵게 표시된 전치사구는 논항이다.

- 샘은 펜을 '''의자 위에''' 놓았다.

- 래리는 '''그것을''' 참지 못한다. (put up '''with that'''eng)

- 빌은 '''나에게''' 화를 낸다. (getting '''on my case'''eng)

이 전치사구들을 생략하면 문장이 어색해지거나 의미가 불완전해지므로, 이들은 논항이거나 논항의 일부임을 알 수 있다.

- *샘은 펜을 놓았다.

- *래리는 참지 못한다.

- *빌은 된다.

주어 논항과 목적어 논항은 대표적인 '핵심 논항(core argument)'으로 불린다. 핵심 논항은 수동태, 반수동태, 적용화, 병합 등 다양한 태 변화를 통해 생략되거나, 추가되거나, 위치가 바뀔 수 있다. 반면, 전치사 논항은 '사격 논항(oblique argument)'이라고도 불리며, 일반적으로 핵심 논항과 같은 태 변화를 겪지 않는다.

논항과 부가어의 구분은 통사 구조(syntactic structure)를 나타내는 트리 구조(tree structure)에서도 나타난다. 구체적인 표현 방식은 구 구조 문법이나 의존 문법 등 이론에 따라 다르다.

5. 1. 구 구조 문법

논항과 부가어의 구분은 통사 구조(syntactic structure)를 표현하는 트리 구조(tree structure)에서 나타난다. 구구조문법(phrase structure grammar)에서, 부가어는 주요부 술부(head predicate)의 투사(projection)에 결부되어 해당 술부의 논항과 구별된다. 이러한 구분은 X-bar 도식(X-bar schema)을 이용하는 이론을 통해 시각적으로 확인할 수 있다. 예를 들면 다음과 같다.

보충어 논항(complement argument)은 주요부 X(head X)의 자매(sister)로 나타나며, 지정어 논항(specifier argument)은 XP의 딸(daughter)로 나타난다. 선택적 부가어(optional adjunct)는 X의 바 투사(bar-projection)나 XP에 결부되는 여러 위치 중 하나로 나타난다.

5. 2. 의존 문법

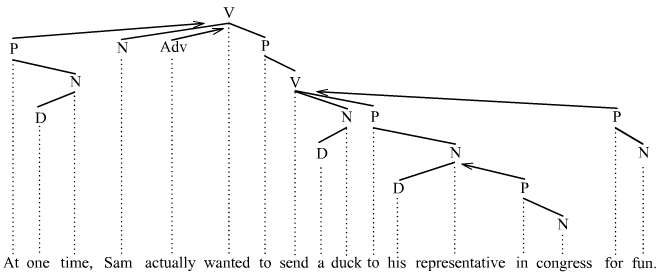

통사론에서 n-ary 가지 구조(n-ary branching structure)를 인정하고, 통사 구조를 X-바 도식과 관련된 계층적 구조보다 더 평평하게 해석하는 이론들은 논항과 부가어를 구별하기 위해 다른 수단을 사용해야 한다.이러한 관점에서 일부 의존 문법(dependency grammar)은 화살표 규칙을 사용한다. 논항은 "정상적인(normal)" 종속성 가장자리(dependency edge)를 받는 반면, 부가어는 화살표 가장자리(arrow edge)를 받는다.[5] 다음 트리에서 화살표는 부가어에서 부가어의 지배어(governor)를 향해 가리킨다.

위 트리에서 화살표 가장자리는 네 가지 구성 요소(완전한 하위 트리)를 부가어로 식별한다. 즉, "At one time"(한때), "actually"(실제로), "in congress"(의회에서), 그리고 "for fun"(재미로)이 그것이다. 반면, 정상적인 종속성 가장자리, 즉 비화살표(non-arrows)는 다른 구성 요소들을 해당 주요부(head)의 논항으로 식별한다. 따라서 "Sam"(샘), "a duck"(오리 한 마리), 그리고 "to his representative in congress"(의회에 있는 그의 대표에게)는 동사 술어 "wanted to send"(보내고 싶어 했다)의 논항으로 확인된다.

6. 외항과 내항

어휘 요소 X의 항은 통사적으로 해당 어휘 요소의 최대 투사 XP (혹은 X′ 투사[9])의 바깥쪽에 생기는 '''외항'''(external argument)과 안쪽에 생기는 '''내항'''(internal argument)으로 나뉜다[10][11]。 어휘 요소 X의 외항은 서술 관계(predication relation)의 관점에서 보면, 해당 어휘 요소 X의 투사로 표시되는 술어에 의해 서술되는 요소에 해당한다[12]。 지배 결속 이론에서는 외항과 내항은 각각 심층 구조에서의 주어와 목적어로 간주되는 경우가 많다[13]。

예를 들어, "타로가 시계를 부수다"라는 문장에서 동사 "부수다"는 항으로서 "타로"와 "시계"를 가진다. 이때 "타로"는 동사의 최대 투사(VP) 바깥쪽에 위치하므로 외항이고, "시계"는 안쪽에 위치하므로 내항이다. 또한 외항 "타로"는 "부수다"의 최대 투사인 술어 "시계를 부수다"에 의해 서술된다.

:

| 예시 | 구조 | 외항 | 구조 | 내항 | 동사 |

|---|---|---|---|---|---|

| (1) | [S | 타로가 | [VP | 시계를 | 부수다 ] ] |

| 외항 | 내항 |

외항과 내항의 구분은 자동사의 분석이나, 문장의 표면적인 주어나 목적어와 항의 의미 역할(semantic role) 계층이 일치하지 않는 현상을 분석하는 데 유용하다. 예를 들어, 자동사는 그 주어가 일반적인 타동사의 주어와 비슷한 행동을 보이는 경우와 일반적인 타동사의 목적어와 비슷한 행동을 보이는 경우로 나눌 수 있다. 전자의 주어는 외항으로, 후자의 주어는 내항으로 간주하면[15] 이러한 행동의 차이를 설명할 수 있다[16]。

한편, 1990년대 이후로는 외항이 어휘 요소의 진정한 항이 아니라, ''v'', Voice, Pr 등으로 불리는 기능 범주(functional category)에 의해 도입된다는 견해가 제시되었다[17]。

7. 관련 이론

- '''논증이론'''

논증이론(argumentation theory)은 전제(premise), 추론 방식, 결론(conclusion)으로 구성된 내부 구조를 통해 논리적 추론(logical reasoning)이 최종 결과를 도출하는 방식에 주목하는 이론이다. 대화적 논증, 수학적 논증, 과학적 논증, 해석적 논증, 법률적 논증, 정치적 논증 등 다양한 종류의 논증이 있다.

- '''문법 이론'''

문법이론(grammar theory), 특히 문법의 기능주의 이론(functional theory of grammar)들은 언어의 기능과 관련하여 문법 요소들을 그 기능과 목적에 연결시킴으로써 언어학을 이해하려는 접근 방식이다.

- '''구문론 이론'''

통사 구조와 관련된 다양한 이론들이 존재한다. 대표적으로 생성문법(generative grammar), 범주문법(categorial grammar), 의존문법(dependency grammar) 등이 있다.

- '''의미론 이론'''

현대의 의미론 이론에는 형식의미론(formal semantics), 어휘의미론(lexical semantics), 컴퓨터의미론(computational semantics) 등이 있다. 형식 의미론은 진리 조건(truth conditioning)에 초점을 맞추고, 어휘 의미론은 문맥 속 단어의 의미를 탐구하며, 컴퓨터 의미론은 알고리즘과 아키텍처를 사용하여 언어적 의미를 연구한다.

- '''원자가 이론'''

원자가(valence)는 술어, 특히 동사 술부에 연결되는 논항의 수와 유형을 다루는 개념이다. 원자가 이론(valence theory)에서는 동사의 논항에 주어가 표현하는 논항도 포함하여 다룬다.

8. 논항 언어학의 역사

논항 구조(argument structure) 개념의 뿌리는 1960년대 변형 문법 (transformational grammar)에서 다루던 하위범주화 (subcategorization) 개념으로 거슬러 올라간다.[25] 이는 어휘적 논항(lexical argument)이 문장 전체의 의미를 결정하는 서술어의 특성과 관련이 있다는 인식에서 출발했다.[25] 이후 1980년대에 이르러 지배 결속 이론 (government–binding theory)을 연구하던 학자들이 논항에 대한 여러 논쟁을 정리하고 체계화하기 위해 '논항 구조'라는 용어를 본격적으로 사용하기 시작했다.[25][6] 이 용어를 처음 사용한 연구자들 사이에서 이론적 방향이 공유되면서 논항 구조 개념은 더욱 널리 퍼져나갔고, 1980년대와 1990년대에는 논항 구조에 대한 활발한 연구가 이루어져 많은 저작과 논문이 발표되었다.[25]

9. 중요성

논항과 부가어의 구분은 통사론과 문법 이론 대부분에서 기본적이며 중요하다. 논항은 여러 면에서 부가어와 다르게 행동하기 때문이다. 결속 이론, 협응 이론, 불연속 이론, 생략 이론 등과 같은 여러 통사 이론들은 논항과 부가어의 구분을 인식하고 이를 기반으로 구축되어야 한다. 통사론의 여러 영역을 살펴보면, 논항은 부가어와 일관되게 다르게 행동하며, 이러한 구분이 없다면 통사 현상을 조사하고 이해하는 능력이 심각하게 저해될 것이다.

일상 언어 사용에서 많은 사람들이 논항과 부가어의 구분을 명확히 인식하지 못하는 경우도 있다. 이는 필수적인 문장 성분(논항)과 문장을 꾸며주는 부가적인 성분(부가어) 간의 차이이다. 예를 들어, 누군가 "철수가 인형을 주먹으로 쳤다"라고 말한다면, "인형"이라는 구는 문장의 핵심적인 부분이므로 논항이 된다. 만약 누군가 "철수가 기쁨에 차서 인형을 주먹으로 쳤다"라고 말한다면, "기쁨에 차서"라는 구는 문장의 의미를 더 풍부하게 하지만, 이 구문이 없어도 문장 자체는 성립하기 때문에 부가어가 된다.[7]

참조

[1]

문서

[2]

문서

[3]

서적

The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics

Oxford University Press US

[4]

문서

[5]

문서

[6]

백과사전

Linguistics

2013-05-28

[7]

웹사이트

Do we need a distinction between arguments and adjuncts? Evidence from psycholinguistic studies of comprehension

http://www-personal.[...]

University of Michigan

[8]

문서

[9]

문서

[10]

문서

[11]

문서

[12]

문서

[13]

문서

[14]

문서

[15]

문서

[16]

문서

[17]

문서

[18]

문서

[19]

문서

[20]

서적

The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics

Oxford University Press US

[21]

문서

[22]

서적

Cognitive Linguistics

http://dx.doi.org/10[...]

Cambridge University Press

2004-01-22

[23]

문서

[24]

저널

The evidence for word order correlations

http://dx.doi.org/10[...]

2011-01

[25]

백과사전

Argument Structure

http://www.oxfordbib[...]

2013-05-28

[26]

웹인용

Do we need a distinction between arguments and adjuncts? Evidence from psycholinguistic studies of comprehension

http://www-personal.[...]

University of Michigan

2021-10-16

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com