두위봉층

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

두위봉층은 태백층군의 최상부 지층으로, 강원특별자치도 영월군과 정선군 경계에 위치한 두위봉에서 유래되었다. 주로 담회색 석회암과 석회질 셰일로 구성되며, 하위의 직운산층과 정합적 관계를 이루고, 상위에는 평안 누층군 만항층이 부정합으로 놓인다. 이 층에서는 다양한 고생물 화석이 발견되었으며, 코노돈트 연구를 통해 지질 시대가 밝혀졌다. 또한, 연구를 통해 두위봉층의 퇴적 환경과 층서 관계, 주요 화석 등이 밝혀졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 오르도비스기 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 오르도비스기 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다. - 캄브리아기 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 캄브리아기 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다. - 석회암 지층 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 석회암 지층 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다.

| 두위봉층 | |

|---|---|

| 두위봉층 정보 | |

| 이름 | 두위봉층/두위봉 석회암층 |

| 시대 | 고생대 |

| 시기 | 오르도비스기 |

![두위봉층과 [[평안 누층군]] 만항층의 [[부정합]] 경계](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png) | |

| 유형 | 퇴적암 |

| 주암질 | 석회암, 석회질셰일 |

| 나머지 암질 | 평력석회암 |

| 이름 유래 | 강원특별자치도 두위봉 |

| 위치 | 강원특별자치도 |

| 상위 단위 | 조선 누층군 |

| 하층 | 조선 누층군 직운산층 |

| 상층 | 평안 누층군 만항층 |

| 두께 | 50~75 m |

| 지역 | 강원특별자치도 영월군, 삼척시, 태백시 |

2. 지질학적 특징

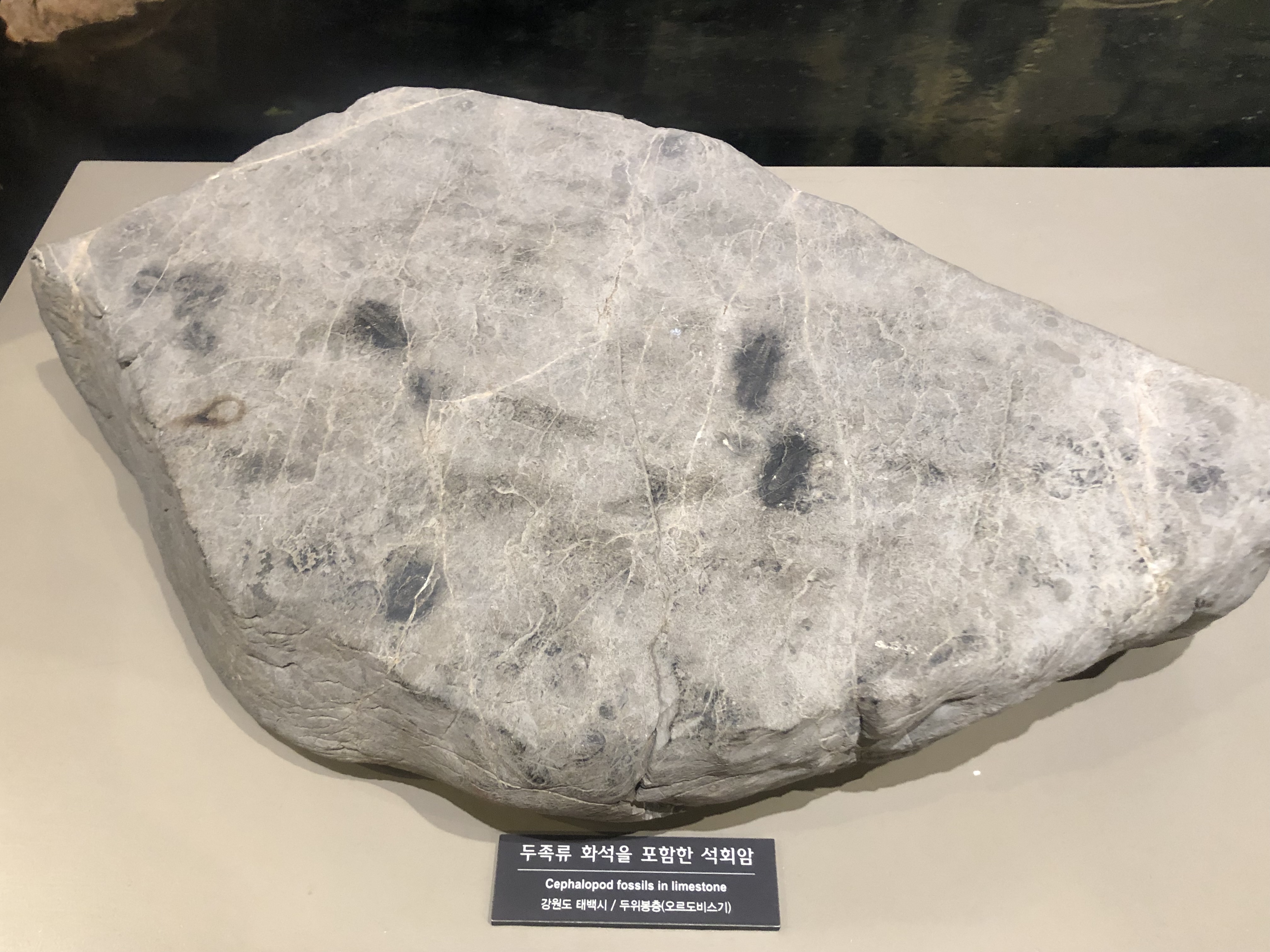

'''두위봉층'''(Duwibong Formation, 斗圍峯層)은 주로 담회색의 괴상(塊狀) 생쇄설물 석회암과 석회질 셰일로 이루어져 있으며, 간혹 얇은 평력 석회암이 협재되기도 한다.[1]

고바야시(1934, 1966)는 이 층에서 완족동물 3종, 이매패류 9종, 복족류 17종, 두족류 11종, 삼엽충 2종, 그리고 해면, 태선동물, 해백합 줄기 등의 화석을 보고하고, 두위봉층의 지질시대를 카라독절(Caradocian)로 생각했다. 그러나 이하영 등(1986, 1990)은 코노돈트 연구로 두위봉층 내에서 ''Plectodina onychodonta''와 ''Aurilobodus serratus'' 대를 설정하고, 이들을 달리위리안절(Darriwilian) 상부, 그리고 북아메리카의 코노돈트 화석대 5에 대비하였다.[2][3]

2. 1. 분포 지역

강원특별자치도 영월군 산솔면 직동리와 정선군 남면의 경계에 있는 두위봉에서 그 이름이 유래되었다.[1]2. 2. 층서 관계

두위봉층은 태백층군의 최상부 지층으로, 하위의 직운산층과 정합적인 관계를 이룬다. 그 위에는 고생대 후기의 평안 누층군 만항층이 부정합으로 놓여 있다. 두위봉층의 두께는 약 50~75 m로 알려져 있다.[1]3. 고생물학적 특징

두위봉층에서는 완족동물, 이매패류, 복족류, 두족류, 삼엽충 등 다양한 화석이 발견되어 고생대 생태계를 이해하는 데 중요한 자료를 제공한다. 고바야시(1934, 1966)는 이 화석들을 바탕으로 두위봉층의 지질시대를 카라독절(Caradocian)로 추정했다.[1] 그러나 이하영 등(1986, 1990)은 코노돈트 연구를 통해 두위봉층이 달리위리안절(Darriwilian) 상부에 해당한다고 보았다.[2][3]

3. 1. 주요 화석

고바야시(1934, 1966)는 두위봉층에서 완족동물 3종, 이매패류 9종, 복족류 17종, 두족류 11종, 삼엽충 2종, 그리고 해면, 태선동물, 해백합 줄기 등의 화석을 보고하고, 이 층의 지질시대를 카라독절(Caradocian)로 생각했다.[1] 그러나 이하영 등(1986, 1990)은 코노돈트 연구를 통해 두위봉층 내에서 ''Plectodina onychodonta''와 ''Aurilobodus serratus'' 대를 설정하고, 이들을 달리위리안절(Darriwilian) 상부, 그리고 북아메리카의 코노돈트 화석대 5에 대비하였다.[2][3]

3. 2. 화석 연구

고바야시(1934, 1966)는 두위봉층에서 완족동물 3종, 이매패류 9종, 복족류 17종, 두족류 11종, 삼엽충 2종, 그리고 해면, 태선동물, 해백합 줄기 등의 화석을 보고하고, 두위봉층의 지질시대를 카라독절(Caradocian)로 생각했다.[1] 그러나 이하영 등(1986, 1990)은 코노돈트 연구로 두위봉층 내에서 ''Plectodina onychodonta''와 ''Aurilobodus serratus'' 대를 설정하고, 이들을 달리위리안절(Darriwilian) 상부, 그리고 북아메리카의 코노돈트 화석대 5에 대비하였다.[2][3]이하영(1977)은 삼척시 동점동, 장성동, 영월군 상동광산 부근에 드러난 직운산층과 두위봉층에서 68개체의 코노돈트 화석을 산출하였다. 이 중 두위봉층에서 산출된 코노돈트 화석은 2종의 복합종(''Phragmodus inflexus'' Stauffer, ''Tricladiodus? aurilobus'' Lee)과 24종의 단순종(''Acontiodus semisymmetricus'' Hamar, ''Acontiodus'' sp., ''Belodella erecta'' (Rhodes and Dineley), ''Cyrtoniodus flexuosus'' (Br. Me.). ''Distomodus kentuckensis'', ''Drepanodus'' sp., ''Eoplacognathus'' cf. ''foliaceus'', (Fahraeus), ''Furnishina?'' sp., ''Gyrognathus elongatus'' Rhodes, ''Multioistodus tridens'' Yo. and Cu., ''Oepikodus?'' sp., ''Oistodus abundans'' Br. and Me., ''Ozarkodina ctenulata'' Yo. and Cu., ''Ozarkodina'' sp., ''Panderodus compressus'' (Br. and Me.), ''Panderodus gracilis'' (Br. and Me.), ''Panderodus striatus'' (Stauffer), ''Polycaulodus resupinatus'' Br. and Me., ''Polycaulodus gracilius'' Yo. and Cu., ''Polyplacognathus'' sp., ''Prioniodus'' sp., ''Scandodus'' sp., ''Scolopodus nogamii'' Lee, ''Tricladiodus? aurilobus'' Lee)으로 분류되었다. 화석은 중기 오르도비스기를 지시한다.[6]

김봉균 외(1986)는 삼척탄전 남동부의 두위봉층에서 ''Actinoceras'', ''Kochoceras'', ''Discoactinoceras'', ''Armenoceras'', ''Nybyoceras bekkeri'', ''Ormoceras'', ''Orthonybyoceras'', ''Sactorthoceras'', ''Stereoplasmoceras'' 9속의 두족류 화석과 ''Rafinesquina'' 1종의 완족류 화석을 보고하였다.[7]

백광호 외(1987)는 태백시에 분포하는 두위봉층에서 13형의 개형충 군집화석을 발견했다.[8]

이경우와 이하영(1990)은 태백시 장성-동점 지역에서 조선 누층군의 상부 막동 석회암층, 직운산층, 두위봉층에 대한 코노돈트 생층서대를 연구했다. 이 지역의 4개 단면에 드러난 3개 지층으로부터 총 1849개의 코노돈트 개체가 수집되었고 이 중 두위봉층으로부터 985개 개체가 나왔다. 두위봉층에서는 ''Aurilobodus aurilobus, A. simplex'', ''Oistodus parallelus'', ''O. sthenus'', ''O. venustus'', ''Plectodina'' sp. 그리고 두위봉층에서만 산출되는 ''Aurilobodus serratus, A.'' sp. A., ''Drepanodus'' n. sp., ''Plectodina onychodonta'' 화석의 산출로 ''Aurilobodus serratus'' 그리고 ''Plectodina onychodonta'' 코노돈트 생층서대가 설정되었다.[1]

삼척탄전 남동부의 두위봉층에서는 ''Actinoceras'', ''Kochoceras'', ''Discoactinoceras'', ''Armenoceras'', ''Nybyoceras'', ''Ormoceras'', ''Orthonybyoceras'', ''Sactorthoceras'', ''Stereoplasmoceras'' 9속의 두족류 화석과 ''Rafinesquina'' 1속의 완족류 화석이 발견되었다.[11]

정선군 남부 사북-고한 지역 고토일 근처에서는 판상 역질석회암(flat pebble conglomerate)이 협재되며 이 석회암 내에는 홍조류(紅藻類) 화석이 풍부하게 산출된다. 만항에서 구강동에 이르는 도로변에 분포하는 고회질 석회암에서는 ''Aurilolobotus aurilobus'', ''A. serratus'', ''Belodella rigida'', ''Tangshanodus'' sp., ''Serratognathus'' sp. ''Oistodus'' sp., ''Plectodina'' sp. 등의 코노돈트가 풍부히 산출된다.[13]

4. 퇴적 환경

두위봉층은 강원특별자치도 영월군 산솔면 직동리와 정선군 남면의 경계에 있는 두위봉에서 이름이 유래되었다. 주로 담회색의 괴상(塊狀) 생쇄설물 석회암과 석회질 셰일로 이루어지며, 간혹 얇은 평력 석회암이 협재되기도 한다. 두위봉층은 하위의 직운산층과 정합 관계를 이루며, 그 위에는 고생대 후기의 평안 누층군 만항층이 부정합으로 놓인다. 지층의 두께는 약 50~75 m이다.[1] 고바야시(1934, 1966)는 이 층에서 완족동물 3종, 이매패류 9종, 복족류 17종, 두족류 11종, 삼엽충 2종, 그리고 해면, 태선동물, 해백합 줄기 등의 화석을 보고하고, 두위봉층의 지질시대를 카라독절(Caradocian)로 생각했다. 그러나 이하영 등(1986, 1990)은 코노돈트 연구로 두위봉층 내에서 ''Plectodina onychodonta''와 ''Aurilobodus serratus'' 대를 설정하고, 이들을 달리위리안절(Darriwilian) 상부, 그리고 북아메리카의 코노돈트 화석대 5에 대비하였다.[2][3]

5. 부정합

두위봉층은 아래의 직운산층과 정합적인 관계를 가지며, 그 위에는 고생대 후기의 평안 누층군 만항층이 부정합으로 놓인다.[1]

6. 연구사

'''두위봉층'''은 태백층군의 최상부 지층으로, 강원특별자치도 영월군 산솔면 직동리와 정선군 남면의 경계에 위치한 두위봉에서 그 이름이 유래되었다. 하위의 직운산층과 정합적 관계이며, 상위에 평안 누층군 만항층이 부정합으로 놓인다. 지층의 두께는 약 50~75 m이다.[1]

두위봉층에 대한 연구는 주로 화석 발견 및 분석을 통해 이루어졌다. 초기에는 완족동물, 이매패류, 복족류, 두족류, 삼엽충 등 다양한 화석이 발견되었고, 이를 바탕으로 카라독절(Caradocian) 시기로 추정되었다. 이후 코노돈트 화석 연구를 통해 달리위리안절(Darriwilian) 상부로 시대가 조정되었다.[2][3]

태백시 장성동 산 17-3 (N 37°06'14", E 129°00'33")에는 조선 누층군 두위봉층과 평안 누층군 만항층의 부정합 경계가 드러나 있다.

태백시 동점동 태백고생대자연사박물관 부근에 드러난 조선 누층군과 평안 누층군의 부정합 경계는 다음과 같다.

6. 1. 주요 연구

고바야시(1934, 1966)는 두위봉층에서 완족동물 3종, 이매패류 9종, 복족류 17종, 두족류 11종, 삼엽충 2종, 그리고 해면, 태선동물, 해백합 줄기 등의 화석을 보고하고, 두위봉층의 지질시대를 카라독절(Caradocian)로 생각했다.[1] 그러나 이하영 등(1986, 1990)은 코노돈트 연구로 두위봉층 내에서 ''Plectodina onychodonta''와 ''Aurilobodus serratus'' 대를 설정하고, 이들을 달리위리안절(Darriwilian) 상부, 그리고 북아메리카의 코노돈트 화석대 5에 대비하였다.[2][3]- 정창희(1969)는 삼척탄전 조사 당시 두위봉층을 하부 직운산 셰일과 상부 석회암으로 구분했다. 직운산 셰일 위에 있는 두께 50 m의 회색 석회암은 많은 화석을 포함하며 두위봉층 최상부는 만항층 기저 사암에 의해 부정합으로 덮인다.[4]

- 김봉균(1969)은 정선군 예미 지역의 고성 석회암층을 조사하고 이를 두위봉층과 동일시하였다. 이 지역에서 두위봉 석회암층은 전체적으로 엽리가 잘 발달한 석회암으로 구성되며 그 하부에는 박층의 석회질셰일층이 협재된다. 지층의 하부는 직운산 셰일층에서 점이하여 지층 경계를 설정하기 어렵다. 지층의 두께는 50 m 내외이다.[5]

- 이하영(1977)은 삼척군 동점동, 장성동, 영월군 상동광산 부근에 드러난 직운산층과 두위봉층에서 68개체의 코노돈트 화석을 산출하였다. 이 중 두위봉층에서 산출된 코노돈트 화석은 2종의 복합종(''Phragmodus inflexus'' Stauffer, ''Tricladiodus? aurilobus'' Lee)과 24종의 단순종으로 분류되었다. 화석은 중기 오르도비스기를 지시한다.[6]

- 김봉균 외(1986)는 삼척탄전 남동부의 두위봉층에서 ''Actinoceras'', ''Kochoceras'' 등 9속의 두족류 화석과 ''Rafinesquina'' 1종의 완족류 화석을 보고하였다.[7]

- 백광호 외(1987)는 태백시에 분포하는 두위봉층에서 13형의 개형충 군집화석을 발견했다.[8]

- 이용일(1988)에 의하면 태백시에 분포하는 두위봉층의 하부는 폭풍의 영향을 받은 해양 대지 위에 폭풍에 의해 쌓였으며 폭풍퇴적물은 생쇄설물의 석회사-석회암(calcarenite)과 석회련-석회암(calcirudite), 이회암과 셰일로 구성된다. 두위봉층 하부 퇴적물은 해퇴 환경에서 퇴적된 것으로 해석된다.[9]

- 이경우와 이하영(1990)은 태백시 장성-동점 지역에서 조선 누층군의 상부 막동 석회암층, 직운산층, 두위봉층에 대한 코노돈트 생층서대를 연구했다. 두위봉층에서는 ''Aurilobodus serratus'' 그리고 ''Plectodina onychodonta'' 코노돈트 생층서대가 설정되었다.[1]

- 태백시 원동 지역 원동 스러스트 단층 남부에 분포하는 두위봉층은 60-100 m 정도의 두께를 보이며, 평안 누층군에 의해 부정합으로 덮인다. 주로 담회색의 괴상 또는 생쇄설성 석회암으로 이루어져 있으며 평력암 및 단괴상 또는 석회질 셰일들이 협재된다.[10]

- 삼척탄전 남동부의 두위봉층에서 ''Actinoceras'', ''Kochoceras'' 등 9속의 두족류 화석과 ''Rafinesquina'' 1속의 완족류 화석이 발견되었다.[11]

참조

[1]

저널

A review of the stratigraphy of the Lower Paleozoic Joseon Supergroup (하부 고생대 조선누층군 층서 재고찰)

https://www.dbpia.co[...]

2021-08

[2]

저널

Conodont Biostratigraphy of the Jigunsan shale and Duwibong Limestone in the Nokjeon-Sandong area, Yeongwol-gun, Kangwondo, Korea (江原道 寧越郡 碌田-上東間에 分布하는 織雲山세일과 斗圍峰石炭岩의 코노돈트 化石群)

https://www.dbpia.co[...]

1986-12

[3]

저널

Conodont Biostratigraphy of the upper Choseon Supergroup in Jangseong-Dongjeom Area, Gangwon-do (강원도 장성-동점지역에 분포하는 상부 조선누층군의 코노돈트 생층서)

https://www.dbpia.co[...]

1990-12

[4]

저널

Stratigraphy and Paleontology of the Samcheog Coalfield, Gangweondo, Korea (Ⅰ) (江原道 炭三田陟의 層序 및 古生物)

https://www.dbpia.co[...]

1969-03

[5]

저널

Some New Geological Aspects Revealed from the Northwestern Part of the Yemi Area (禮美北西地域에서 밝혀진 몇가지 地質學的 事實)

https://www.dbpia.co[...]

1969-09

[6]

저널

Conodonten aus den Jigunsan-und den Duwibong-Schichten (Mittelordovizium) von Kangweon-Do, Südkorea (南韓 江原道에 分布된 織雲山세일과 斗圍峰石灰岩으로부터 產出된 코노돈트 化石群)

https://www.dbpia.co[...]

1977-09

[7]

저널

한반도 지각의 진화에 관한 연구 : 태백산 동부지역을 중심으로 - I편: 삼척탄전 동부의 층서, 고생물 및 지질구조 (Crustal Evolution of the Korean Peninsula - in the eastern part of Mt. Taebaeg Area : Part I: Stratigraphy, Paleontology and the Geologic Structure in the Eastern Part of the Samcheog Coalfield)

https://www.dbpia.co[...]

1986-03

[8]

저널

Ostracodes from the Duwibong Formation (Ordovician) in Taebaek City, Korea 太白市 一帶 斗圍峰層(오오도비스系)의 介形? 群集)

https://www.dbpia.co[...]

1987-12

[9]

저널

Storm Sedimentation in the Middle Ordovician Duwibong Formation, Southern Taebaeg City (태백시 남부에 분포하는 중부 오오도비스기 두위봉층의 폭풍의 퇴적작용)

https://www.dbpia.co[...]

1998-09

[10]

웹인용

국내 육상 CO2 지중저장 파일럿 저장소 선정 연구 (Site Selection for Pilot-Scale CO2 Geologic Storage in the Korean Peninsula)

https://scienceon.ki[...]

한국지질자원연구원

2014-07

[11]

저널

Crustal Evolution of the Korean Peninsula -in the eastern part of Mt. Taebaeg Area - Part I: Stratigraphy, Paleontology and the Geologic Structure in the Eastern Part of the Samcheog Coalfield (한반도 지각의 진화에 관한 연구 : 태백산 동부지역을 중심으로 - I편: 삼척탄전 동부의 층서, 고생물 및 지질구조)

https://www.dbpia.co[...]

1986-03

[12]

저널

Taebaek Group (Cambrian-Ordovician) in the Seokgaejae section, Taebaeksan Basin: a refined lower Paleozoic stratigraphy in Korea

https://www.proquest[...]

2004-06

[13]

저널

Conodont Biostratigraphy of the Pyeongan Supergroup in Sabuk-Gohan Area (사북-고한 지역의 평안누층군에서 산출되는 코노돈트 생층서에 관한 연구)

https://www.dbpia.co[...]

1989-06

[14]

저널

충청북도 단양군 고수리, 노동리, 상진리 일대 조선누층군 탄산염암의 층서 및 퇴적학적 연구 (Stratigraphic and sedimentological study of the Ordovician carbonate rocks in Danyang Area, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2016-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com