리투아니아 소비에트 사회주의 공화국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

리투아니아 소비에트 사회주의 공화국은 1940년 소련에 점령당했다가 1991년 독립을 회복한 국가이다. 제2차 세계 대전 중 소련에 병합된 후, 나치 독일의 점령을 거쳐 1944년 소련에 재점령되었다. 이후 소련의 공산화 정책과 전쟁 범죄, 무장 저항, 강제 이주, 반체제 운동을 겪었다. 1980년대 미하일 고르바초프의 개혁 정책과 함께 독립 운동이 활발해졌고, 1990년 독립을 선언하여 1991년 소련의 승인을 받아 독립을 확정했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대외 관계 - 소비에트 민정청

소비에트 민정청은 1945년 소련 점령 하의 북한 지역 행정을 담당한 기구로, 소련군의 군정 이후 북조선임시인민위원회를 세웠으나 실질적인 통치권은 소련을 통해 행사되었으며, 북조선인민위원회 발족 후 해체되어 북한 행정 체계에 영향을 주었다. - 소련 정치와 정부 - 소비에트 민정청

소비에트 민정청은 1945년 소련 점령 하의 북한 지역 행정을 담당한 기구로, 소련군의 군정 이후 북조선임시인민위원회를 세웠으나 실질적인 통치권은 소련을 통해 행사되었으며, 북조선인민위원회 발족 후 해체되어 북한 행정 체계에 영향을 주었다. - 리투아니아 소비에트 사회주의 공화국 - 리투아니아 공산당

리투아니아 공산당은 1918년 설립되어 불법 활동을 전개하다 1940년 소련 공산당과 합병된 후 리투아니아 소비에트 사회주의 공화국을 통치했으나, 1989년 독립을 선언한 주류 세력은 리투아니아 민주노동당으로 개편되었고, 소련 공산당에 충성하는 소수 세력은 리투아니아 공산당 (소련 공산당 강령)으로 재편성되어 활동하다 1991년 금지된 후 현재 리투아니아에서 불법 단체로 남아있다. - 리투아니아 소비에트 사회주의 공화국 - 사유디스

사유디스는 브레즈네프 불경기 이후 리투아니아 독립을 준비하던 시민들이 주축이 되어 결성된 정치 운동 단체로, 발트의 길, 노래 혁명 등을 주도하며 리투아니아 독립을 이끌었다.

| 리투아니아 소비에트 사회주의 공화국 | |

|---|---|

| 지도 | |

| 기본 정보 | |

| 공식 명칭 | 리투아니아 소비에트 사회주의 공화국 |

| 일반 명칭 | 리투아니아 SSR |

| 지위 | 국제적으로 승인받지 못한 소련 점령 지역 (1940–1941; 1944–1990) |

| |

| |

| 국가 모토 | 만국의 노동자들이여, 단결하라! |

| 국가 | Tautiška giesmė [[File:Tautiška giesme instumental.ogg|Tautiška giesmė (음악)]] (1944–1950, 1988–1990) 리투아니아 소비에트 사회주의 공화국 국가 [[File:Anthem_of_the_Lithuanian_Soviet_Socialist_Republic_(Instrumental).ogg|리투아니아 소비에트 사회주의 공화국 국가 (음악)]] (1950–1988) |

| 데모님 | 리투아니아인 소비에트인 |

| 종교 | 세속 국가 (법률상) 국가 무신론 (사실상) |

| 정부 형태 | 단일 국가 마르크스-레닌주의 일당제 국가 소비에트 사회주의 공화국 (1940–1989) 단일 국가 다당제 의회 공화국 공화국 (1989–1990) |

| 수도 | 빌뉴스 |

| 공용어 | 리투아니아어 러시아어 |

| 시대 | 제2차 세계 대전 냉전 |

| 존속 기간 | 1940–1941, 1944–1990 |

| 통화 | 소비에트 루블 (Rbl) |

| 통화 코드 | SUR |

| 전화 코드 | +7 012 |

| 현재 국가 | 리투아니아 |

| 정치 | |

| 제1서기 | 안타나스 스네치쿠스 (1940–1974) 페트라스 그리슈케비치우스 (1974–1987) 링가우다스 송가일라 (1987–1988) 알기르다스 브라자우스카스 (1988–1990) |

| 국가 원수 | 유스타스 팔레츠키스 (1940–1967) 비타우타스 란츠베르기스 (1990) |

| 정부 수반 | 메치슬로바스 게드빌라스 (1940–1956) 비타우타스 사칼라우사카스 (1985–1990) |

| 입법부 | 최고 소비에트 |

| 역사 | |

| 이전 | 소련 점령 (1940년 6월 16일) |

| 설립 | 소비에트 사회주의 공화국 설립 (1940년 7월 21일) |

| 소련 합병 | 소련에 불법 합병, 리투아니아는 de jure로 존속 (1940년 8월 3일) |

| 나치 점령 | 나치 점령 (1941년 6월) |

| 소련 재점령 | 소련 재점령, 소비에트 사회주의 공화국 재설립 (1944년 9월–11월) |

| 노래 혁명 | 노래 혁명 (1988년) |

| 주권 선언 | 주권 선언 (1989년 5월 18일) |

| 독립 회복 | 독립 회복 선언 (1990년 3월 11일) |

| 인구 | |

| 1989년 | 3,689,779 명 |

| 면적 | 65,200 km² |

2. 역사

1940년 제2차 세계 대전 중 소련에 점령당했고, 1991년 9월 6일에 독립을 되찾았다.[13]

==== 배경 ====

1939년 8월 23일, 나치 독일과 소비에트 연방은 몰로토프-리벤트로프 조약을 체결했는데,[3] 여기에는 유럽을 세력권으로 분할하는 내용이 포함되어 있었고, 리투아니아는 독일의 세력권에 속하게 되었다. 1939년 9월 28일, 소련과 독일은 국경 조약과 그 비밀 의정서에 서명했는데, 이에 따라 리투아니아는 이미 점령된 폴란드 영토의 일부를 독일이 더 많이 차지하는 대가로 소련의 세력권에 속하게 되었다.[4]

다음 날, 소련은 리투아니아에 자국 영토에 소련군 기지를 설치하는 협정을 제안했다. 협상 과정에서 리투아니아 대표단은 세력권 분할에 대한 이야기를 들었다. 소련은 리투아니아가 기지 설치를 거부하면 빌뉴스를 벨라루스에 합병할 수 있다고 위협했다 (당시 빌뉴스와 빌뉴스 지역 주민 대다수는 폴란드인이었다). 이러한 상황에서 1939년 10월 10일 모스크바에서 리투아니아-소련 상호원조 조약이 체결되어 소련군이 리투아니아에 주둔하게 되었다.[5] 총 18,786명의 붉은 군대 병력이 알리투스, 프리에나이, 가이지우나이, 나우요지 빌니아 등 전략적으로 중요한 지역에 배치되었다.[6] 이러한 조치는 리투아니아의 중립성을 사실상 종식시키고 소련의 영향력 아래에 직접적으로 두게 되었다.

==== 소련의 점령과 병합 (1940-1941) ====

1940년, 제2차 세계 대전 발발과 함께 소련은 발트 3국을 침공했다.[7] 같은 해 6월 14일, 소련은 붉은 군대 병사 납치를 이유로 리투아니아에 최후통첩을 보냈다. 이 최후통첩은 내무장관과 보안부장을 포함한 관리 해임, 정부 교체, 붉은 군대의 무제한 진입 허용을 요구하는 내용이었다.[8] 뱌체슬라프 몰로토프 소련 외무장관은 유오자스 우르브시스 외교관에게 답변에 관계없이 "내일 군대가 리투아니아에 진입할 것"이라고 통보했다.[9]

리투아니아 공화국 정부는 최후통첩을 수락했고, 안타나스 스메토나 대통령은 국외로 떠났다.[10] 총리 안타나스 메르키스는 스메토나로부터 대통령직을 이양받았으나, 6월 17일 모스크바의 압력으로 사임하고 유스타스 팔레키스를 총리로 임명했다.[11] 이후 팔레키스가 대통령직을 수행했고, 빈차스 크레베가 총리로 임명되었다.[11]

소련군 15개 사단은 국경을 넘어 리투아니아를 점령했고, 공항을 장악하고 리투아니아 군대를 무장 해제시켰다. 7월 14~15일에는 인민 세이마스(의회) 선거가 실시되었으나, 리투아니아 노동 인민 연합만이 유일한 후보로 등록되어 부정 선거 의혹이 제기되었다.[12] 7월 21일, 인민 세이마스는 리투아니아를 소비에트 사회주의 공화국(LSSR)으로 선포하고 소련 가입을 청원했다. 8월 3일, 리투아니아 대표단은 모스크바에서 소련 가입 문서에 서명하여 리투아니아는 소련에 병합되었다.[12] 1940년 8월 25일, 인민 세이마스는 LSSR 임시 최고 소비에트로 재편되고, 1936년 소련 헌법과 유사한 LSSR 헌법이 비준되었다.

==== 나치 독일의 점령 (1941-1944) ====

1941년 6월 22일, 나치 독일은 소련을 침공하여 한 달 만에 리투아니아 전역을 점령했다.[13] 베를린에서 설립되고 카지스 슈키르파가 이끈 저항 조직인 리투아니아 활동 전선(LAF)은 나치와 협력했다. LAF는 리투아니아의 홀로코스트 초기에 많은 리투아니아 유대인들을 살해하는 데 책임이 있었다.[13] 슈키르파는 리투아니아 임시 정부의 총리로 임명되었지만, 독일군은 그를 가택 연금에 두고 1941년 8월 5일 LAF를 해산시켰다.[14][15] 독일 점령 기간 동안 리투아니아는 라이히스코미사리아트 오스트란트의 일부가 되었다. 1944년 소비에트 연방군에 의해 리투아니아 전역이 재점령되었다.

==== 소련의 재점령과 소비에트화 (1944-1990) ====

1944년 7월부터 10월 사이에 소련군이 다시 리투아니아에 진입했고, 두 번째 소비에트 정부가 시작되었다.

리투아니아의 소비에트화는 공산당의 감시 강화로 시작되었다. 1945년 봄까지 6,100명의 러시아어 사용 노동자가 리투아니아로 파견되었다.[12] 소련이 영토를 재점령했을 때, 리투아니아인들은 개인 소지품을 제외한 모든 재산을 몰수당했다. 이어서 1947년부터 집단화가 시작되었고, 사람들은 콜호즈에 강제로 가입해야 했다.[25] 이 집단화는 1953년에 끝났다.

리투아니아는 국가를 소련 경제 시스템에 통합하기 위한 노력의 일환으로 공장과 발전소의 본거지가 되었다. 주요 공장의 생산품은 지역 수요 부족으로 공화국 밖으로 수출되었다. 이 산업화 과정은 도시화로 이어졌는데, 새로운 공장 주변에 노동자들을 위한 마을을 건설하거나 확장해야 했기 때문이다.[26] 1979년까지 인구의 절반 이상이 도시 지역에 거주하게 되었다.

1950년까지 리투아니아 공화국의 모든 상징은 공공 장소에서 제거되었고, 국가의 역사는 재해석되었으며 그 업적은 과소평가되었다. 스탈린 숭배가 퍼져나갔고, 러시아와 소련의 리투아니아 역사에서의 역할이 강조되었다. 사람들은 공산당과 공산주의 조직에 가입하도록 장려되었다. 공산주의 이념에 기반한 과학과 예술, 그리고 검열 메커니즘에 의해 통제되는 표현이 강조되었다. 리투아니아를 세속화하려는 시도로 사람들은 무신론으로 이끌렸고, 수도원은 폐쇄되었으며, 종교 수업은 금지되었고, 교회에 다니는 사람들은 박해를 받았다.

==== 소련의 전쟁범죄 ====

1944년 독일군이 후퇴한 이후 리투아니아를 재탈환한 적군은 즉시 전쟁범죄를 저지르기 시작했다. 상황이 매우 심각하여 스니에치쿠스(Sniečkus)조차 7월 23일 라브렌티 베리아에게 불만을 제기했다.[17]

클라이페다 주 상황에 대한 특별 보고서에서 현지 NKGB 작전반장은 다음과 같이 적었다.

"아름다운 도시 실루테는 독일군이 전투 없이 떠났지만, 현재는 혐오스러운 모습을 하고 있다. 남아있는 상점이 하나도 없고, 거주에 적합한 아파트도 거의 없다. ... "[18]

같은 보고서에서 클라이페다와 실루테 지역의 리투아니아 여성들에 대한 대규모 강간이 보고되었다.

"70세 여성과 14세 소녀들이 부모 앞에서도 강간당하고 있다. 예를 들어, 1944년 11월 11명의 병사가 남편이 보는 앞에서 프리에쿨레 군 거주자를 강간했다. 실루테 지역에서는 두 명의 병사가 머리에 자루를 씌운 채 70세 여성을 현관에서 강간했다. 12월 10일에는 두 명의 병사가 지나가던 노년 여성을 총으로 쏘았다."[18]

클라이페다에서는 17세에서 48세 사이의 리투아니아 남성들이 체포되어 강제 이송되었다. 1944년 12월 프리에쿨레 KGB의 카자코프(Kazakov) 대장은 리투아니아 SSR 내무부 장관 요시파스 베르타슈유나스(Josifas Bertašiūnas)에게 병사들의 폭력으로 인해 프리에쿨레의 대부분의 주택이 거주에 부적합하게 되었음을 보고했다.[19]

"10월 20일 밤, 항공 부대 상급 장교 M. 카필로프(Kapylov)는 성관계를 거부한 14세 마리아 드루라이테(Marija Drulaitė)에게 복수하기 위해 그녀와 그녀의 어머니, 삼촌 유오자스(Juozas)를 살해하고 12세 아이에게 중상을 입혔다." — 게오르기 블라디미로비치 스베치니코프(Georgiy Vladimirovich Svechnikov), 카우나스 NKVD 대장.[20][17][21]

리투아니아 SSR의 다른 지역들도 큰 피해를 입었다. 예를 들어, 1944년 12월 26일 카우나스의 NKGB 대표 로디오노프(Rodionov)는 소련과 리투아니아 SSR 내무부 장관에게 방첩 부대 스메르시의 폭력과 대량 체포로 인해 많은 카우나스 주민들이 범죄에 몰리게 되었음을 보고했다.[22] 빌뉴스 주둔군 사령관 P. 베트로프(Vetrov)는 그의 명령에서 규율 위반 사항을 설명했다.[23] 1944년 10월 1일 카우나스 NKVD의 G. 스베치니코프(Svechnikov)는 10월 19일 밤 두 명의 항공 부대 병사가 강도 사건 중 마브라우샤이티스(Mavraušaitis) 가족을 살해했다고 보고했다.[20] 1945년 1월 17일 알리투스 집행위원회 위원장은 리투아니아 파르티잔과 싸우기 위해 파견된 국경 수비대를 철수해줄 것을 리투아니아 SSR 인민위원회에 요청했는데, 이들은 적의 가옥과 농장뿐만 아니라 무고한 사람들의 가옥과 농장도 불태웠기 때문이다. 또한 그들은 지역 주민들의 소와 다른 재산을 약탈했다.[24]

==== 무장 저항과 강제 이주 ====

제2차 소련 점령 이후 1944년부터 1953년까지 독립된 리투아니아를 재건하고, 자본주의를 재건하며 공산주의를 근절하고, 국가 정체성과 신앙의 자유를 되찾고자 하는 무장 저항이 일어났다. 파르티잔들은 소련에 의해 반도(bandit)로 낙인찍혔다. 그들은 소련 통치 때문에 숲 속으로 몰리고 무장 저항을 강요받았다. 1944년부터 1946년까지는 적군과의 무장 충돌이 빈번했다. 1946년 여름부터 파르티잔 조직 구조가 5~15명의 파르티잔으로 구성된 부대가 벙커에서 생활하는 형태로 확립되었다. 기습 공격을 통한 게릴라전이 주요 전술이었다. 1949년 리투아니아 자유 투쟁 연맹이 요나스 제마이티스-비타우타스 지휘 아래 설립되었다. 파르티잔 부대는 3~5명으로 더욱 축소되었다. 공개적인 전투는 드물었고, 사보타주와 테러가 선호되었다. 게릴라전이 목표 달성에 실패하고 2만 명이 넘는 전투원의 목숨을 앗아갔음에도 불구하고, 이는 리투아니아의 소련 합병이 자발적인 행위가 아니었음을 세계에 보여주었고 많은 리투아니아인의 독립 열망을 부각시켰다.[28]

1944년 가을, 강제 이주 대상자 명단인 '반란자'와 '반란자 가족' 명단이 나타났다. 강제 이주 대상자들은 1945년 5월 초 카우나스에서 소련행 열차에 강제 탑승했고, 여름에 타지키스탄에 도착했다. 그곳에서 그들은 목화 농장에서 강제 노동에 종사했다.[29] 1945년 5월, NKVD와 NKGB 직원 및 NKVD 부대(섬멸대대 또는 ''istrebitels'')로 구성된 전투 부대가 모든 지역에서 새로운 강제 이주를 단행했다. 1946년 2월 18일부터 21일까지 알리투스, 마리얌폴레, 라즈디이, 타우라게 4개 지역에서 강제 이주가 시작되었다.

1947년 12월 12일, 리투아니아 공산당 중앙위원회는 저항 세력 지지자들에 대한 조치가 너무 미흡했으며 추가 조치가 필요하다고 결의했다.[30] 새로운 강제 이주가 시작되었고 12월에 2,782명이 강제 이주당했다. 1948년 1월부터 2월까지 리투아니아 전역에서 1,134명[31]이 추가로 추방되었다. 1948년 5월까지 강제 이주자 수는 13,304명으로 증가했다. 1948년 5월, 소련 기관 직원 30,118명이 참여하는 대규모 강제 이주 준비가 진행되었다.[32] 1948년 5월 22일부터 23일까지 ''베스나(Vesna)''라고 불리는 대규모 강제 이주 작전이 시작되어 36,932명이 체포되었고, 이후 그 수는 40,002명으로 증가했다.

프리보이 작전(Operation Priboi)으로 알려진 두 번째 주요 대규모 강제 이주는 1949년 3월 25일부터 28일까지 이루어졌으며, 당국은 28,981명을 가축 수송차에 태워 소련 깊숙한 곳으로 이송했다. 일부 사람들은 숨어 강제 이주를 피했지만, 4월에 대대적인 추적이 시작되었다. 그 결과, 또 다른 두 개의 열차가 소련의 오지로 향했다. 1949년 3월부터 4월까지 총 32,000명이 리투아니아에서 강제 이주당했다. 1952년까지 10차례 이상의 작전이 더 진행되었지만 규모는 더 작았다. 마지막 강제 이주는 1953년에 이루어졌으며, 사람들은 톰스크 지구와 알타이, 크라스노야르스크 지역으로 강제 이주당했다.[33]

==== 반체제 운동 ====

게릴라 저항이 진압된 후에도 소련 당국은 리투아니아 독립 운동을 억압하는 데 실패했다. 1950년대부터 지하 반체제 단체들이 활동하여 정기 간행물과 가톨릭 서적을 발행했다.[34] 이들은 민족 문화를 육성하고, 역사적 사건을 기념하며, 애국심을 고취하고 독립에 대한 희망을 북돋았다. 1970년대에는 안타나스 테를레카스(Antanas Terleckas) 주도하에 리투아니아 자유 동맹이 결성되었다. 핀란드 헬싱키에서 열린 국제 회의(이 회의는 제2차 세계 대전 이후 설정된 국경을 인정했다) 이후 빌뉴스에서 설립된 리투아니아 헬싱키 그룹은 리투아니아 점령을 불법으로 규정하고 몰로토프-리벤트로프 조약을 규탄할 것을 요구했다.[35] 반체제 인사들은 리투아니아 소비에트 사회주의 공화국(LSSR)의 상황과 인권 침해에 대한 정보를 세계에 알려 모스크바 당국의 통치를 완화시켰다.[36] 1972년 젊은 로마스 칼란타가 카우나스에서 분신 자살을 통해 정권에 항의하는 공개 시위를 벌였다. 이는 대중적 소요로 이어졌고, 상당수의 인구가 정권에 반대하고 있음을 보여주었다.[37]

가톨릭 교회는 소련에 적극적으로 저항했다. 성직자들은 리투아니아 가톨릭 교회의 연대기를 발간하여 리투아니아와 해외에 비밀리에 배포했다. 신자들은 소규모 그룹으로 모여 자녀들에게 종교를 가르치고, 종교 축제를 기념하며, 민족적·종교적 상징을 사용했다. 이 운동에서 가장 적극적으로 탄압받은 인물들은 빈첸타스 슬라드케비치우스, 시기타스 탐케비치우스, 그리고 니욜레 사두나이테였다.[38]

==== 독립 회복 (1990-1991) ====

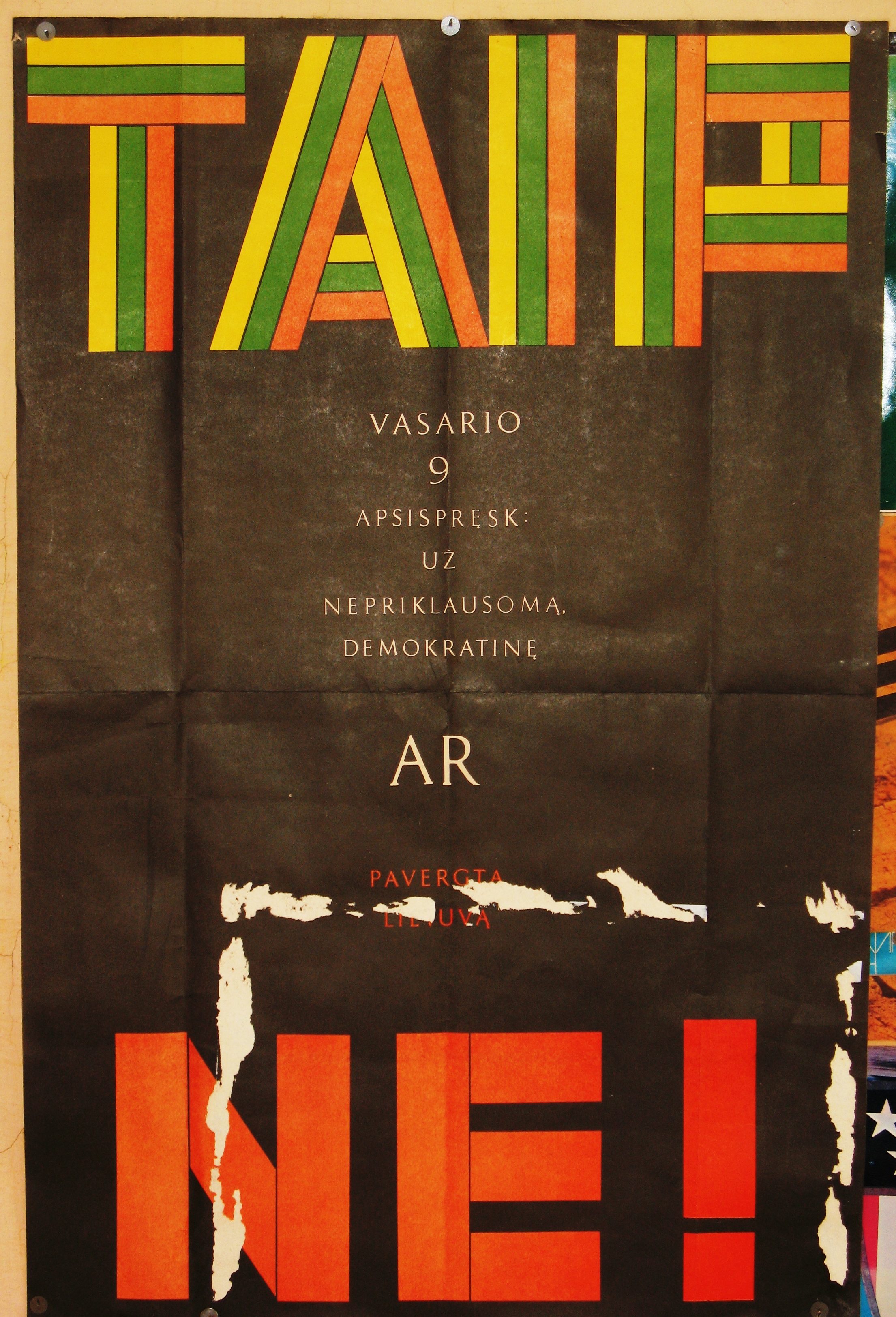

1980년대 소련은 심각한 경제 위기를 겪었다. 1985년 미하일 고르바초프 소련 공산당 서기장은 사회 자유화 정책을 추진, 이는 리투아니아 소비에트 사회주의 공화국(LSSR)에서 반공산주의 운동을 고무시켰다.[39] 1987년 8월 23일, 리투아니아 자유 동맹은 아다마스 미츠케비치우스 기념비 앞에서 몰로토프-리벤트로프 조약을 공개 비난하는 비공식 집회를 개최했다. 1988년 6월 3일, 리투아니아 개혁 운동(LRM)이 창설, 리투아니아 전역에 지지 그룹을 형성했다. 1988년 8월 23일, 빌뉴스 빈기스 공원에서 약 25만 명이 참여한 집회가 열렸다.[40]

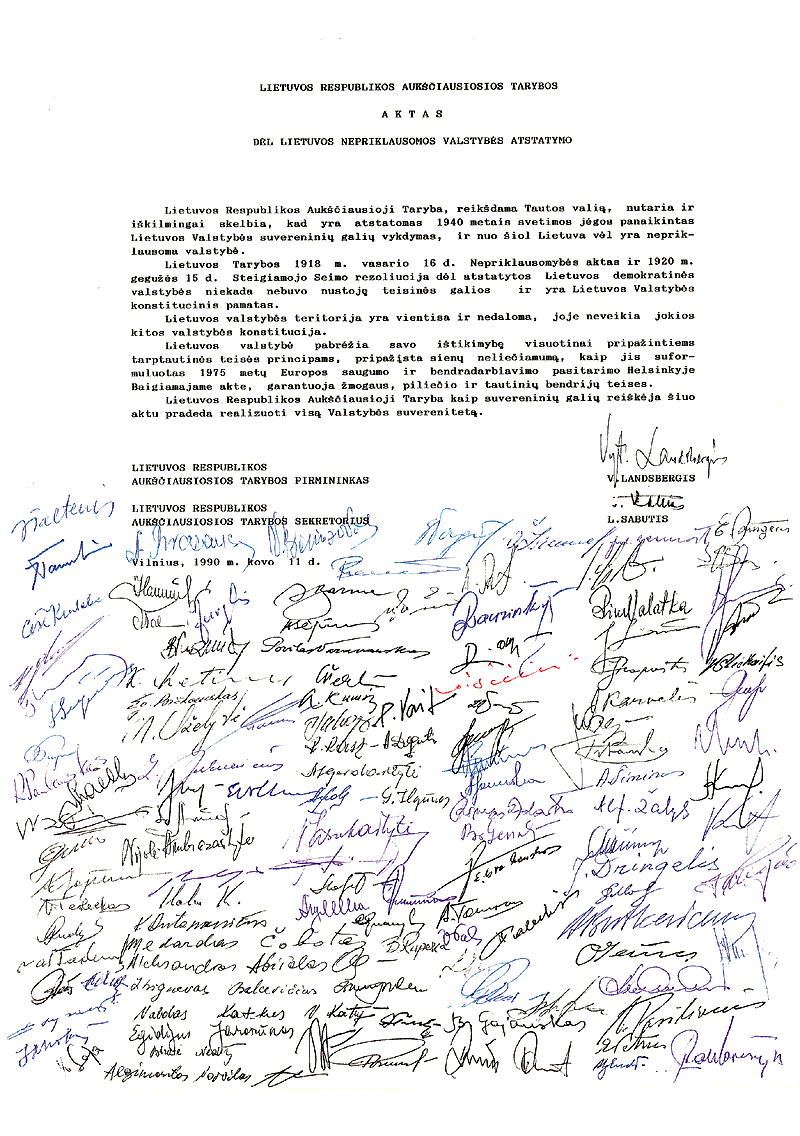

1989년 8월 23일, 몰로토프-리벤트로프 조약 50주년을 맞아 발트의 길 행사가 개최, 빌니우스, 리가, 탈린을 연결하는 약 600km의 인간 사슬을 형성하여 소련으로부터의 독립 열망을 보여주었다.[40] 리투아니아는 1989년 5월 18일 영토 주권을 선포하고, 1940년 이전 명칭인 '''리투아니아 공화국'''으로서 1990년 3월 11일 소련으로부터 독립을 선언했다. 국가 연속성을 주장한 첫 번째 국가이자 소련으로부터 완전한 독립을 선언한 첫 번째 소비에트 공화국이었다.

소련은 침공을 위협했지만, 6월 12일 러시아 SFSR의 주권 선언으로 인해 리투아니아 잔류를 강제 할수 없었다. 리투아니아는 독립 국민투표를 실시, 93.2%가 독립에 찬성했다. 아이슬란드가 리투아니아의 독립을 즉각 인정했다. 다른 국가들은 8월의 쿠데타 실패 이후에 뒤따랐으며, 소련 국가평의회는 1991년 9월 6일 리투아니아의 독립을 인정했다. 소련은 1991년 12월 26일 공식적으로 해체되었다. 소련군(후에 러시아군)은 1993년에 철수했다.[41]

2. 1. 배경

1939년 8월 23일, 나치 독일과 소비에트 연방은 몰로토프-리벤트로프 조약을 체결했는데,[3] 여기에는 유럽을 세력권으로 분할하는 내용이 포함되어 있었고, 리투아니아는 독일의 세력권에 속하게 되었다. 1939년 9월 28일, 소련과 독일은 국경 조약과 그 비밀 의정서에 서명했는데, 이에 따라 리투아니아는 이미 점령된 폴란드 영토의 일부를 독일이 더 많이 차지하는 대가로 소련의 세력권에 속하게 되었다.[4]다음 날, 소련은 리투아니아에 자국 영토에 소련군 기지를 설치하는 협정을 제안했다. 협상 과정에서 리투아니아 대표단은 세력권 분할에 대한 이야기를 들었다. 소련은 리투아니아가 기지 설치를 거부하면 빌뉴스를 벨라루스에 합병할 수 있다고 위협했다 (당시 빌뉴스와 빌뉴스 지역 주민 대다수는 폴란드인이었다). 이러한 상황에서 1939년 10월 10일 모스크바에서 리투아니아-소련 상호원조 조약이 체결되어 소련군이 리투아니아에 주둔하게 되었다.[5] 총 18,786명의 붉은 군대 병력이 알리투스, 프리에나이, 가이지우나이, 나우요지 빌니아 등 전략적으로 중요한 지역에 배치되었다.[6] 이러한 조치는 리투아니아의 중립성을 사실상 종식시키고 소련의 영향력 아래에 직접적으로 두게 되었다.

2. 2. 소련의 점령과 병합 (1940-1941)

1940년, 제2차 세계 대전 발발과 함께 소련은 발트 3국을 침공했다.[7] 같은 해 6월 14일, 소련은 붉은 군대 병사 납치를 이유로 리투아니아에 최후통첩을 보냈다. 이 최후통첩은 내무장관과 보안부장을 포함한 관리 해임, 정부 교체, 붉은 군대의 무제한 진입 허용을 요구하는 내용이었다.[8] 뱌체슬라프 몰로토프 소련 외무장관은 유오자스 우르브시스 외교관에게 답변에 관계없이 "내일 군대가 리투아니아에 진입할 것"이라고 통보했다.[9]리투아니아 공화국 정부는 최후통첩을 수락했고, 안타나스 스메토나 대통령은 국외로 떠났다.[10] 총리 안타나스 메르키스는 스메토나로부터 대통령직을 이양받았으나, 6월 17일 모스크바의 압력으로 사임하고 유스타스 팔레키스를 총리로 임명했다.[11] 이후 팔레키스가 대통령직을 수행했고, 빈차스 크레베가 총리로 임명되었다.[11]

소련군 15개 사단은 국경을 넘어 리투아니아를 점령했고, 공항을 장악하고 리투아니아 군대를 무장 해제시켰다. 7월 14~15일에는 인민 세이마스(의회) 선거가 실시되었으나, 리투아니아 노동 인민 연합만이 유일한 후보로 등록되어 부정 선거 의혹이 제기되었다.[12] 카우나스에서 열린 인민의회 의원 선거 모습은 과 같다. 7월 21일, 인민 세이마스는 리투아니아를 소비에트 사회주의 공화국(LSSR)으로 선포하고 소련 가입을 청원했다. 8월 3일, 리투아니아 대표단은 모스크바에서 소련 가입 문서에 서명하여 리투아니아는 소련에 병합되었다.[12] 1940년 8월 25일, 인민 세이마스는 LSSR 임시 최고 소비에트로 재편되고, 1936년 소련 헌법과 유사한 LSSR 헌법이 비준되었다.

2. 3. 나치 독일의 점령 (1941-1944)

1941년 6월 22일, 나치 독일은 소련을 침공하여 한 달 만에 리투아니아 전역을 점령했다.[13] 베를린에서 설립되고 카지스 슈키르파가 이끈 저항 조직인 리투아니아 활동 전선(LAF)은 나치와 협력했다. LAF는 리투아니아의 홀로코스트 초기에 많은 리투아니아 유대인들을 살해하는 데 책임이 있었다.[13] 슈키르파는 리투아니아 임시 정부의 총리로 임명되었지만, 독일군은 그를 가택 연금에 두고 1941년 8월 5일 LAF를 해산시켰다.[14][15] 독일 점령 기간 동안 리투아니아는 라이히스코미사리아트 오스트란트의 일부가 되었다. 1944년 소비에트 연방군에 의해 리투아니아 전역이 재점령되었다.2. 4. 소련의 재점령과 소비에트화 (1944-1990)

1940년 제2차 세계 대전 중이었던 이 나라가 소련에 점령을 당하였고 1991년 9월 6일에 독립을 되찾았다.[13] 1944년 7월부터 10월 사이에 소련군이 다시 리투아니아에 진입했고, 두 번째 소비에트 정부가 시작되었다.리투아니아의 소비에트화는 공산당의 감시 강화로 시작되었다. 1945년 봄까지 6,100명의 러시아어 사용 노동자가 리투아니아로 파견되었다.[12] 소련이 영토를 재점령했을 때, 리투아니아인들은 개인 소지품을 제외한 모든 재산을 몰수당했다. 이어서 1947년부터 집단화가 시작되었고, 사람들은 콜호즈에 강제로 가입해야 했다.[25] 이 집단화는 1953년에 끝났다.

리투아니아는 국가를 소련 경제 시스템에 통합하기 위한 노력의 일환으로 공장과 발전소의 본거지가 되었다. 주요 공장의 생산품은 지역 수요 부족으로 공화국 밖으로 수출되었다. 이 산업화 과정은 도시화로 이어졌는데, 새로운 공장 주변에 노동자들을 위한 마을을 건설하거나 확장해야 했기 때문이다.[26] 1979년까지 인구의 절반 이상이 도시 지역에 거주하게 되었다.

1950년까지 리투아니아 공화국의 모든 상징은 공공 장소에서 제거되었고, 국가의 역사는 재해석되었으며 그 업적은 과소평가되었다. 스탈린 숭배가 퍼져나갔고, 러시아와 소련의 리투아니아 역사에서의 역할이 강조되었다. 사람들은 공산당과 공산주의 조직에 가입하도록 장려되었다. 공산주의 이념에 기반한 과학과 예술, 그리고 검열 메커니즘에 의해 통제되는 표현이 강조되었다. 리투아니아를 세속화하려는 시도로 사람들은 무신론으로 이끌렸고, 수도원은 폐쇄되었으며, 종교 수업은 금지되었고, 교회에 다니는 사람들은 박해를 받았다.

1941년 6월 22일 독소전쟁이 발발하자 리투아니아는 나치 독일의 점령 하에 놓이게 된다( ~ 1944년). 제2차 세계 대전 말기인 1944년 소비에트 연방군에 의해 리투아니아 전역이 재점령된다.

==== 소련의 전쟁범죄 ====

1944년 독일군이 후퇴한 이후 리투아니아를 재탈환한 적군은 즉시 전쟁범죄를 저지르기 시작했다. 상황이 매우 심각하여 스니에치쿠스(Sniečkus)조차 7월 23일 라브렌티 베리아에게 불만을 제기했다.[17]

클라이페다 주 상황에 대한 특별 보고서에서 현지 NKGB 작전반장은 다음과 같이 적었다.

"아름다운 도시 실루테는 독일군이 전투 없이 떠났지만, 현재는 혐오스러운 모습을 하고 있다. 남아있는 상점이 하나도 없고, 거주에 적합한 아파트도 거의 없다. ... "[18]

같은 보고서에서 클라이페다와 실루테 지역의 리투아니아 여성들에 대한 대규모 강간이 보고되었다.

"70세 여성과 14세 소녀들이 부모 앞에서도 강간당하고 있다. 예를 들어, 1944년 11월 11명의 병사가 남편이 보는 앞에서 프리에쿨레 군 거주자를 강간했다. 실루테 지역에서는 두 명의 병사가 머리에 자루를 씌운 채 70세 여성을 현관에서 강간했다. 12월 10일에는 두 명의 병사가 지나가던 노년 여성을 총으로 쏘았다."[18]

클라이페다에서는 17세에서 48세 사이의 리투아니아 남성들이 체포되어 강제 이송되었다. 1944년 12월 프리에쿨레 KGB의 카자코프(Kazakov) 대장은 리투아니아 SSR 내무부 장관 요시파스 베르타슈유나스(Josifas Bertašiūnas)에게 병사들의 폭력으로 인해 프리에쿨레의 대부분의 주택이 거주에 부적합하게 되었음을 보고했다.[19]

"10월 20일 밤, 항공 부대 상급 장교 M. 카필로프(Kapylov)는 성관계를 거부한 14세 마리아 드루라이테(Marija Drulaitė)에게 복수하기 위해 그녀와 그녀의 어머니, 삼촌 유오자스(Juozas)를 살해하고 12세 아이에게 중상을 입혔다." — 게오르기 블라디미로비치 스베치니코프(Georgiy Vladimirovich Svechnikov), 카우나스 NKVD 대장.[20][17][21]

리투아니아 SSR의 다른 지역들도 큰 피해를 입었다. 예를 들어, 1944년 12월 26일 카우나스의 NKGB 대표 로디오노프(Rodionov)는 소련과 리투아니아 SSR 내무부 장관에게 방첩 부대 스메르시의 폭력과 대량 체포로 인해 많은 카우나스 주민들이 범죄에 몰리게 되었음을 보고했다.[22] 빌뉴스 주둔군 사령관 P. 베트로프(Vetrov)는 그의 명령에서 규율 위반 사항을 설명했다.[23] 1944년 10월 1일 카우나스 NKVD의 G. 스베치니코프(Svechnikov)는 10월 19일 밤 두 명의 항공 부대 병사가 강도 사건 중 마브라우샤이티스(Mavraušaitis) 가족을 살해했다고 보고했다.[20] 1945년 1월 17일 알리투스 집행위원회 위원장은 리투아니아 파르티잔과 싸우기 위해 파견된 국경 수비대를 철수해줄 것을 리투아니아 SSR 인민위원회에 요청했는데, 이들은 적의 가옥과 농장뿐만 아니라 무고한 사람들의 가옥과 농장도 불태웠기 때문이다. 또한 그들은 지역 주민들의 소와 다른 재산을 약탈했다.[24]

==== 무장 저항과 강제 이주 ====

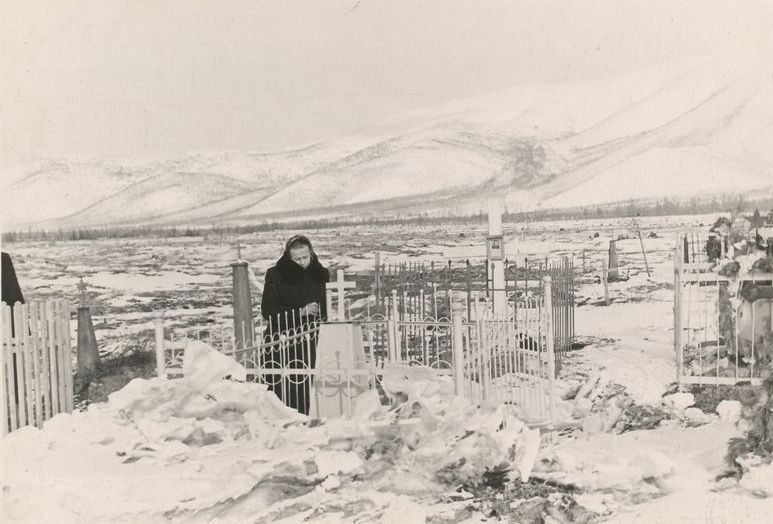

제2차 소련 점령 이후 1944년부터 1953년까지 독립된 리투아니아를 재건하고, 자본주의를 재건하며 공산주의를 근절하고, 국가 정체성과 신앙의 자유를 되찾고자 하는 무장 저항이 일어났다. 파르티잔들은 소련에 의해 반도(bandit)로 낙인찍혔다. 그들은 소련 통치 때문에 숲 속으로 몰리고 무장 저항을 강요받았다. 1944년부터 1946년까지는 적군과의 무장 충돌이 빈번했다. 1946년 여름부터 파르티잔 조직 구조가 5~15명의 파르티잔으로 구성된 부대가 벙커에서 생활하는 형태로 확립되었다. 기습 공격을 통한 게릴라전이 주요 전술이었다. 1949년 리투아니아 자유 투쟁 연맹이 요나스 제마이티스-비타우타스 지휘 아래 설립되었다. 파르티잔 부대는 3~5명으로 더욱 축소되었다. 공개적인 전투는 드물었고, 사보타주와 테러가 선호되었다. 게릴라전이 목표 달성에 실패하고 2만 명이 넘는 전투원의 목숨을 앗아갔음에도 불구하고, 이는 리투아니아의 소련 합병이 자발적인 행위가 아니었음을 세계에 보여주었고 많은 리투아니아인의 독립 열망을 부각시켰다.[28]

1944년 가을, 강제 이주 대상자 명단인 '반란자'와 '반란자 가족' 명단이 나타났다. 강제 이주 대상자들은 1945년 5월 초 카우나스에서 소련행 열차에 강제 탑승했고, 여름에 타지키스탄에 도착했다. 그곳에서 그들은 목화 농장에서 강제 노동에 종사했다.[29] 1945년 5월, NKVD와 NKGB 직원 및 NKVD 부대(섬멸대대 또는 ''istrebitels'')로 구성된 전투 부대가 모든 지역에서 새로운 강제 이주를 단행했다. 1946년 2월 18일부터 21일까지 알리투스, 마리얌폴레, 라즈디이, 타우라게 4개 지역에서 강제 이주가 시작되었다.

1947년 12월 12일, 리투아니아 공산당 중앙위원회는 저항 세력 지지자들에 대한 조치가 너무 미흡했으며 추가 조치가 필요하다고 결의했다.[30] 새로운 강제 이주가 시작되었고 12월에 2,782명이 강제 이주당했다. 1948년 1월부터 2월까지 리투아니아 전역에서 1,134명[31]이 추가로 추방되었다. 1948년 5월까지 강제 이주자 수는 13,304명으로 증가했다. 1948년 5월, 소련 기관 직원 30,118명이 참여하는 대규모 강제 이주 준비가 진행되었다.[32] 1948년 5월 22일부터 23일까지 ''베스나(Vesna)''라고 불리는 대규모 강제 이주 작전이 시작되어 36,932명이 체포되었고, 이후 그 수는 40,002명으로 증가했다.

프리보이 작전(Operation Priboi)으로 알려진 두 번째 주요 대규모 강제 이주는 1949년 3월 25일부터 28일까지 이루어졌으며, 당국은 28,981명을 가축 수송차에 태워 소련 깊숙한 곳으로 이송했다. 일부 사람들은 숨어 강제 이주를 피했지만, 4월에 대대적인 추적이 시작되었다. 그 결과, 또 다른 두 개의 열차가 소련의 오지로 향했다. 1949년 3월부터 4월까지 총 32,000명이 리투아니아에서 강제 이주당했다. 1952년까지 10차례 이상의 작전이 더 진행되었지만 규모는 더 작았다. 마지막 강제 이주는 1953년에 이루어졌으며, 사람들은 톰스크 지구와 알타이, 크라스노야르스크 지역으로 강제 이주당했다.[33]

==== 반체제 운동 ====

게릴라 저항이 진압된 후에도 소련 당국은 리투아니아 독립 운동을 억압하는 데 실패했다. 1950년대부터 지하 반체제 단체들이 활동하여 정기 간행물과 가톨릭 서적을 발행했다.[34] 이들은 민족 문화를 육성하고, 역사적 사건을 기념하며, 애국심을 고취하고 독립에 대한 희망을 북돋았다. 1970년대에는 안타나스 테를레카스(Antanas Terleckas) 주도하에 리투아니아 자유 동맹이 결성되었다. 핀란드 헬싱키에서 열린 국제 회의(이 회의는 제2차 세계 대전 이후 설정된 국경을 인정했다) 이후 빌뉴스에서 설립된 리투아니아 헬싱키 그룹은 리투아니아 점령을 불법으로 규정하고 몰로토프-리벤트로프 조약을 규탄할 것을 요구했다.[35] 반체제 인사들은 리투아니아 소비에트 사회주의 공화국(LSSR)의 상황과 인권 침해에 대한 정보를 세계에 알려 모스크바 당국의 통치를 완화시켰다.[36] 1972년 젊은 로마스 칼란타가 카우나스에서 분신 자살을 통해 정권에 항의하는 공개 시위를 벌였다. 이는 대중적 소요로 이어졌고, 상당수의 인구가 정권에 반대하고 있음을 보여주었다.[37]

가톨릭 교회는 소련에 적극적으로 저항했다. 성직자들은 리투아니아 가톨릭 교회의 연대기를 발간하여 리투아니아와 해외에 비밀리에 배포했다. 신자들은 소규모 그룹으로 모여 자녀들에게 종교를 가르치고, 종교 축제를 기념하며, 민족적·종교적 상징을 사용했다. 이 운동에서 가장 적극적으로 탄압받은 인물들은 빈첸타스 슬라드케비치우스, 시기타스 탐케비치우스, 그리고 니욜레 사두나이테였다.[38]

2. 4. 1. 소련의 전쟁범죄

1944년 독일군이 후퇴한 이후 리투아니아를 재탈환한 적군은 즉시 전쟁범죄를 저지르기 시작했다. 상황이 매우 심각하여 스니에치쿠스(Sniečkus)조차 7월 23일 라브렌티 베리아에게 "만약 카우나스에서 이러한 약탈과 폭력이 계속된다면, 이것은 우리의 적군에 대한 마지막 동정심마저 깨뜨릴 것입니다"라고 불만을 제기했다. 베리아는 이 불만을 조세프 스탈린에게 전달했다.[17]클라이페다 주 상황에 대한 특별 보고서에서 현지 NKGB 작전반장은 다음과 같이 적었다.

"아름다운 도시 실루테는 독일군이 전투 없이 떠났지만, 현재는 혐오스러운 모습을 하고 있다. 남아있는 상점이 하나도 없고, 거주에 적합한 아파트도 거의 없다. ... 금속 폐기물 수집팀은 작동 중인 농업 기계, 여러 종류의 엔진을 폭파하고, 회사에서 귀중한 장비를 훔치고 있다. 내연 기관이 폭파되었기 때문에 실루테에는 전기가 없다."[18]

같은 보고서에서 클라이페다와 실루테 지역의 리투아니아 여성들에 대한 대규모 강간이 보고되었다.

"70세 여성과 14세 소녀들이 부모 앞에서도 강간당하고 있다. 예를 들어, 1944년 11월 11명의 병사가 남편이 보는 앞에서 프리에쿨레 군 거주자를 강간했다. 실루테 지역에서는 두 명의 병사가 머리에 자루를 씌운 채 70세 여성을 현관에서 강간했다. 12월 10일에는 두 명의 병사가 지나가던 노년 여성을 총으로 쏘았다."[18]

클라이페다에서는 17세에서 48세 사이의 리투아니아 남성들이 체포되어 강제 이송되었다. 1944년 12월 프리에쿨레 KGB의 카자코프(Kazakov) 대장은 리투아니아 SSR 내무부 장관 요시파스 베르타슈유나스(Josifas Bertašiūnas)에게 병사들의 폭력으로 인해 프리에쿨레의 대부분의 주택이 거주에 부적합하게 되었음을 보고했다. 창문이 깨지고, 벽난로가 해체되었으며, 가구와 농업용품이 부서지고 폐기물로 반출되었다. 많은 적군 병사들이 강도, 강간, 살인을 저질렀고, 밤에 병사들을 본 리투아니아인들은 종종 집에서 도망쳐 숨었다.[19]

"10월 20일 밤, 항공 부대 상급 장교 M. 카필로프(Kapylov)는 성관계를 거부한 14세 마리아 드루라이테(Marija Drulaitė)에게 복수하기 위해 그녀와 그녀의 어머니, 삼촌 유오자스(Juozas)를 살해하고 12세 아이에게 중상을 입혔다." — 게오르기 블라디미로비치 스베치니코프(Georgiy Vladimirovich Svechnikov), 카우나스 NKVD 대장.[20][17][21]

리투아니아 SSR의 다른 지역들도 큰 피해를 입었다. 예를 들어, 1944년 12월 26일 카우나스의 NKGB 대표 로디오노프(Rodionov)는 소련과 리투아니아 SSR 내무부 장관에게 방첩 부대 스메르시의 폭력과 대량 체포로 인해 많은 카우나스 주민들이 범죄에 몰리게 되었음을 보고했다. 11개의 스메르시 부대는 NKGB의 명령조차 따르지 않았다.[22] 빌뉴스 주둔군 사령관 P. 베트로프(Vetrov)는 그의 명령에서 규율 위반 사항을 설명했다. 8월 18일 한 병사가 네리스 강에서 폭발물을 이용해 낚시를 했고, 8월 19일에는 주둔군 병사들과 교도소 경비원들 사이에 15분간 총격전이 벌어졌으며, 8월 22일에는 술에 취한 장교들이 서로 총을 쏘았다.[23] 1944년 10월 1일 카우나스 NKVD의 G. 스베치니코프(Svechnikov)는 10월 19일 밤 두 명의 항공 부대 병사가 강도 사건 중 마브라우샤이티스(Mavraušaitis) 가족을 살해했다고 보고했다.[20] 1945년 1월 17일 알리투스 집행위원회 위원장은 리투아니아 파르티잔과 싸우기 위해 파견된 국경 수비대를 철수해줄 것을 리투아니아 SSR 인민위원회에 요청했는데, 이들은 적의 가옥과 농장뿐만 아니라 무고한 사람들의 가옥과 농장도 불태웠기 때문이다. 또한 그들은 지역 주민들의 소와 다른 재산을 약탈했다.[24]

2. 4. 2. 무장 저항과 강제 이주

제2차 소련 점령 이후 1944년부터 1953년까지 독립된 리투아니아를 재건하고, 자본주의를 재건하며 공산주의를 근절하고, 국가 정체성과 신앙의 자유를 되찾고자 하는 무장 저항이 일어났다. 파르티잔들은 소련에 의해 반도(bandit)로 낙인찍혔다. 그들은 소련 통치 때문에 숲 속으로 몰리고 무장 저항을 강요받았다. 1944년부터 1946년까지는 적군과의 무장 충돌이 빈번했다. 1946년 여름부터 파르티잔 조직 구조가 5~15명의 파르티잔으로 구성된 부대가 벙커에서 생활하는 형태로 확립되었다. 기습 공격을 통한 게릴라전이 주요 전술이었다. 1949년 리투아니아 자유 투쟁 연맹이 요나스 제마이티스-비타우타스 지휘 아래 설립되었다. 파르티잔 부대는 3~5명으로 더욱 축소되었다. 공개적인 전투는 드물었고, 사보타주와 테러가 선호되었다. 게릴라전이 목표 달성에 실패하고 2만 명이 넘는 전투원의 목숨을 앗아갔음에도 불구하고, 이는 리투아니아의 소련 합병이 자발적인 행위가 아니었음을 세계에 보여주었고 많은 리투아니아인의 독립 열망을 부각시켰다.[28]

1944년 가을, 강제 이주 대상자 명단인 '반란자'와 '반란자 가족' 명단이 나타났다. 강제 이주 대상자들은 1945년 5월 초 카우나스에서 소련행 열차에 강제 탑승했고, 여름에 타지키스탄에 도착했다. 그곳에서 그들은 목화 농장에서 강제 노동에 종사했다.[29] 1945년 5월, NKVD와 NKGB 직원 및 NKVD 부대(섬멸대대 또는 ''istrebitels'')로 구성된 전투 부대가 모든 지역에서 새로운 강제 이주를 단행했다. 1946년 2월 18일부터 21일까지 알리투스, 마리얌폴레, 라즈디이, 타우라게 4개 지역에서 강제 이주가 시작되었다.

1947년 12월 12일, 리투아니아 공산당 중앙위원회는 저항 세력 지지자들에 대한 조치가 너무 미흡했으며 추가 조치가 필요하다고 결의했다.[30] 새로운 강제 이주가 시작되었고 12월에 2,782명이 강제 이주당했다. 1948년 1월부터 2월까지 리투아니아 전역에서 1,134명[31]이 추가로 추방되었다. 1948년 5월까지 강제 이주자 수는 13,304명으로 증가했다. 1948년 5월, 소련 기관 직원 30,118명이 참여하는 대규모 강제 이주 준비가 진행되었다.[32] 1948년 5월 22일부터 23일까지 ''베스나(Vesna)''라고 불리는 대규모 강제 이주 작전이 시작되어 36,932명이 체포되었고, 이후 그 수는 40,002명으로 증가했다.

프리보이 작전(Operation Priboi)으로 알려진 두 번째 주요 대규모 강제 이주는 1949년 3월 25일부터 28일까지 이루어졌으며, 당국은 28,981명을 가축 수송차에 태워 소련 깊숙한 곳으로 이송했다. 일부 사람들은 숨어 강제 이주를 피했지만, 4월에 대대적인 추적이 시작되었다. 그 결과, 또 다른 두 개의 열차가 소련의 오지로 향했다. 1949년 3월부터 4월까지 총 32,000명이 리투아니아에서 강제 이주당했다. 1952년까지 10차례 이상의 작전이 더 진행되었지만 규모는 더 작았다. 마지막 강제 이주는 1953년에 이루어졌으며, 사람들은 톰스크 지구와 알타이, 크라스노야르스크 지역으로 강제 이주당했다.[33]

2. 4. 3. 반체제 운동

게릴라 저항이 진압된 후에도 소련 당국은 리투아니아 독립 운동을 억압하는 데 실패했다. 1950년대부터 지하 반체제 단체들이 활동하여 정기 간행물과 가톨릭 서적을 발행했다.[34] 이들은 민족 문화를 육성하고, 역사적 사건을 기념하며, 애국심을 고취하고 독립에 대한 희망을 북돋았다. 1970년대에는 안타나스 테를레카스(Antanas Terleckas) 주도하에 리투아니아 자유 동맹이 결성되었다. 핀란드 헬싱키에서 열린 국제 회의(이 회의는 제2차 세계 대전 이후 설정된 국경을 인정했다) 이후 빌뉴스에서 설립된 리투아니아 헬싱키 그룹은 리투아니아 점령을 불법으로 규정하고 몰로토프-리벤트로프 조약을 규탄할 것을 요구했다.[35] 반체제 인사들은 리투아니아 소비에트 사회주의 공화국(LSSR)의 상황과 인권 침해에 대한 정보를 세계에 알려 모스크바 당국의 통치를 완화시켰다.[36] 1972년 젊은 로마스 칼란타가 카우나스에서 분신 자살을 통해 정권에 항의하는 공개 시위를 벌였다. 이는 대중적 소요로 이어졌고, 상당수의 인구가 정권에 반대하고 있음을 보여주었다.[37]

가톨릭 교회는 소련에 적극적으로 저항했다. 성직자들은 리투아니아 가톨릭 교회의 연대기를 발간하여 리투아니아와 해외에 비밀리에 배포했다. 신자들은 소규모 그룹으로 모여 자녀들에게 종교를 가르치고, 종교 축제를 기념하며, 민족적·종교적 상징을 사용했다. 이 운동에서 가장 적극적으로 탄압받은 인물들은 빈첸타스 슬라드케비치우스, 시기타스 탐케비치우스, 그리고 니욜레 사두나이테였다.[38]

2. 5. 독립 회복 (1990-1991)

1980년대 소련은 심각한 경제 위기를 겪었다. 1985년 미하일 고르바초프 소련 공산당 서기장은 사회 자유화(실제로는 경제적 혼란을 증폭시키는) 내부 개혁과 냉전 종식 외교 정책을 추진, 이는 리투아니아 소비에트 사회주의 공화국(LSSR)에서 반공산주의 운동을 고무시켰다.[39] 1987년 8월 23일, 리투아니아 자유 동맹은 아다마스 미츠케비치우스 기념비 앞에서 몰로토프-리벤트로프 조약을 공개 비난하는 비공식 집회를 개최, 서방 방송국들과 중앙 텔레비전, TV 빌니우스에서 보도되었다. 1988년 6월 3일, 리투아니아 개혁 운동(LRM)이 창설, 리투아니아 전역에 지지 그룹을 형성했다. 1988년 8월 23일, 빌뉴스 빈기스 공원에서 약 25만 명이 참여한 집회가 열렸다.[40]1989년 8월 23일, 몰로토프-리벤트로프 조약 50주년을 맞아 발트의 길 행사가 개최, 빌니우스, 리가, 탈린을 연결하는 약 600km의 인간 사슬을 형성하여 소련으로부터의 독립 열망을 보여주었다.[40] 리투아니아는 1989년 5월 18일 영토 주권을 선포하고, 1940년 이전 명칭인 '''리투아니아 공화국'''으로서 1990년 3월 11일 소련으로부터 독립을 선언했다. 국가 연속성을 주장한 첫 번째 국가이자 소련으로부터 완전한 독립을 선언한 첫 번째 소비에트 공화국이었다.

소련은 침공을 위협했지만, 6월 12일 러시아 SFSR의 주권 선언으로 인해 리투아니아 잔류를 강제 할수 없었다. 리투아니아는 독립 국민투표를 실시, 93.2%가 독립에 찬성했다. 아이슬란드가 리투아니아의 독립을 즉각 인정했다. 다른 국가들은 8월의 쿠데타 실패 이후에 뒤따랐으며, 소련 국가평의회는 1991년 9월 6일 리투아니아의 독립을 인정했다. 소련은 1991년 12월 26일 공식적으로 해체되었다. 소련군(후에 러시아군)은 1993년에 철수했다.[41]

3. 정치

3. 1. 리투아니아 공산당 서기장

안타나스 스니에츠쿠스는 1940년부터 1941년까지, 그리고 1944년부터 1974년까지 리투아니아 공산당 서기장을 역임했다.[42] 페트라스 그리스케비치우스는 1974년부터 1987년까지 서기장직을 수행했다.[42] 링우다스 송가일라는 1987년부터 1988년까지, 알기르다스 브라자우스카스는 1988년부터 1989년까지 리투아니아 공산당 서기장을 역임했다.[42]4. 경제

리투아니아 SSR에서의 집단화는 1947년부터 1952년 사이에 이루어졌다.[43] 1990년 리투아니아 소비에트 사회주의 공화국의 1인당 GDP는 8,591달러로 소련 전체 평균 6,871달러보다 높았지만, 노르웨이(18,470달러), 스웨덴(17,680달러), 핀란드(16,868달러)의 절반 이하 수준이었다.[44] 동유럽권의 경쟁이나 시장가격 결정이 없는 시스템은 세계 경제가 복잡해짐에 따라 비용이 많이 들고 지속 불가능해졌다.[45] 이러한 시스템은 축적된 경제적 비효율성으로 붕괴되었으며, 개혁 시도는 위기 발생을 가속화했다.[46]

리투아니아는 소련 영토의 0.3%, 인구의 1.3%를 차지했지만, 소련 산업 및 농업 생산량의 상당 부분을 생산했다. 전기 용접 장치의 22%, 금속 절삭 선반의 11.1%, 무기질 비료의 2.3%, 교류 전동기의 4.8%, 종이의 2.0%, 가구의 2.4%, 양말의 5.2%, 속옷 및 편직물의 3.5%, 가죽 신발의 1.4%, 가정용 냉장고의 5.3%, 텔레비전의 6.5%, 고기의 3.7%, 버터의 4.7%, 통조림 제품의 1.8%, 설탕의 1.9%를 생산했다.[47]

리투아니아는 소련 예산에 순 기여자였다.[48] 1995년 계산에 따르면, 점령으로 인해 인구, 군사, 교회 재산 손실 및 경제적 파괴 등을 포함하여 800억 LTL(230억 유로 이상)의 손실이 발생했다.[49] 1958년까지 연간 국내 예산의 절반 이상을 소련 예산으로 보냈으며, 1973년까지 연간 국내 예산의 약 25%를 소련에 보냈다(점령 기간 동안 연간 국내 예산의 약 1/3을 소련 예산으로 보냈다).[50]

5. 주민

1970년 주민조사에서 리투아니아인이 80.1%로 가장 큰 비중을 차지했고, 그 다음으로는 러시아인(8.6%), 폴란드인(7.7%), 벨라루스인(1.5%), 우크라이나인(0.8%) 순이었다. 이외에도 라트비아인, 타타르족, 유대인 등 다양한 민족이 거주했다.

6. 언어

7. 문화

이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요.

참조

[1]

웹사이트

Закон о принятии Литовской Советской Социалистической Республики в Союз Советских Социалистических Республик. от 3 августа 1940 года

http://doc20vek.ru/n[...]

[2]

서적

Transition from Illegal Regimes Under International Law

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[3]

서적

Šepetys N., Molotovo – Ribbentropo paktas ir Lietuva

Vilnius

[4]

서적

The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999

https://books.google[...]

Yale University Press

[5]

웹사이트

Å altiniai

http://www.šaltiniai[...]

[6]

간행물

Lithuania in 1940–1990. A History of Lithuania under Occupation

Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania

[7]

서적

Historical Injustice and Democratic Transition in Eastern Asia and Northern Europe: Ghosts at the Table of Democracy

RoutledgeCurzon

[8]

서적

Lietuva lemtingaisiais 1939–1940 metais

Tautos fondas

[9]

서적

Paskutinis posėdis

Vilnius

[10]

서적

Antanas Smetona and His Lithuania

Brill/Rodopi

[11]

서적

Lithuania 1940– Revolution from Above

Rodopi

[12]

서적

Lietuvos okupacija ir aneksija 1939-1940: dokumentų rinkinys

Mintis

[13]

서적

Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin

[14]

저널

1941 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės atsiradimo aplinkybės

http://www.is.lt/vor[...]

2004-06-11

[15]

웹사이트

Kazio Škirpos veiklą Antrojo pasaulinio karo metais

http://genocid.lt/Us[...]

Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania

2016-01-05

[16]

웹사이트

XXI amžius

http://www.xxiamzius[...]

[17]

웹사이트

Raudonosios armijos nusikaltimai Lietuvoje: žmogžudystės, prievartavimai, plėšimai

https://www.15min.lt[...]

[18]

웹사이트

Klaipėdos NKGB operatyvinės grupės viršininko spec. pranešimas NKGB liaudies komisarui A. Guzevičiui apie padėtį Klaipėdos krašte

http://www.kgbveikla[...]

[19]

웹사이트

NKVD operatyvinės grupės aiškinamasis raštas NKVD liaudies komisarui J. Bartašiūnui apie padėtį Priekulės valsčiuje (Mėmelio krašte)

http://www.kgbveikla[...]

[20]

웹사이트

1944 m. rugsėjo 26–30 d. Kauno m. NKVD skyriaus operatyvinės veiklos suvestinė

http://www.kgbveikla[...]

[21]

서적

Кто руководил органами госбезопасности: 1941-1954.

http://old.memo.ru/h[...]

Звенья

2010

[22]

웹사이트

Kauno operatyvinio sektoriaus viršininko pranešimas NKVD liaudies komisarui J. Bartašiūnui apie SMERŠ-o savivaliavimą Kaune

http://www.kgbveikla[...]

[23]

웹사이트

Vilniaus įgulos viršininko įsakymas Nr. 13 dėl drausmės pažeidimų

http://www.kgbveikla[...]

[24]

웹사이트

Alytaus apskrities Vykdomojo komiteto skundas Lietuvos SSR liaudies komisarų tarybai apie neteisėtus pasieniečių veiksmus

http://www.kgbveikla[...]

[25]

서적

The History of the SSR of Lithuania

Vilnius

[26]

서적

Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje 1965-1985 metais

LII leidykla

[27]

서적

Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje

Lietuvos istorijos instituto leidykla

[28]

서적

Partizanai tada ir šiandien

Vilnius

[29]

간행물

Lithuania in 1940–1990

GRRCL

[30]

서적

Lietuvos sovietizacija 1944–1947 m.: VKP(b) CK dokumentai

Lietuvos istorijos institutas

[31]

서적

Tremtis prie Mano upės

Lietuvos nacionalinis muziejus

[32]

서적

Lietuvos gyventojų trėmimai 1941, 1945–1952 m.

[33]

서적

Lietuvos kovų ir kančių istorija. Lietuvos gyventojų trėmimai 1940–1941; 1944–1953 m. Sovietinės okupacija valdžios dokumentuose

Lietuvos istorijos institutas

[34]

서적

Lietuvos Ir Vidurio Rytų Europos šalių periodinė savivalda

[35]

서적

Lietuvos Helsinkio grupė

[36]

서적

Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai

Vilnius

1994

[37]

서적

Lietuvos jaunimo pasipriešinimas sovietiniam režimui ir jo slopinimas

1999

[38]

웹사이트

Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas 1954-1988 m.

http://genocid.lt/ce[...]

[39]

서적

Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje. Tarp stagnacijos ir dinamikos (1968-1988 m.)

Vilnius

2011

[40]

서적

Kelias į nepriklausomybę – Lietuvos sąjūdis

Kaunas

2010

[41]

웹사이트

Paskutiniai Rusijos kariai iš Lietuvos gėdingai traukėsi nakties tyloje: jie jau buvo virtę nevaldoma ir mirtinai pavojinga gauja

https://www.delfi.lt[...]

2019-12-29

[42]

웹사이트

07636

http://www.knowbysig[...]

[43]

논문

2003

[44]

논문

2006

[45]

논문

1995

[46]

논문

1995

[47]

웹사이트

Structure of the Economy

http://countrystudie[...]

2018-11-27

[48]

웹사이트

Direct transfers between the former Soviet Union central budget and the republics: Past evidence and current implications

https://www.econstor[...]

2018-12-09

[49]

웹사이트

Maskvai nepatiks: surinkti įrodymai, kad Lietuva buvo SSRS donorė

https://www.15min.lt[...]

2019-04-01

[50]

웹사이트

Paneigtas Kremliaus transliuojamas mitas: kada išrašysime sąskaitą Rusijai?

https://www.15min.lt[...]

2019-11-18

[51]

웹사이트

"2577 Litva" - Google Search

https://www.google.c[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com