성체포

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

성체포는 가톨릭 전례에서 사용되는 린넨 천으로, 초기 기독교 시대에는 제대 덮개와 구별 없이 사용되다가 중세 시대에 이르러 구분되었다. 성체포는 미사 때 제병을 덮거나 성작을 덮어 성혈에 이물질이 들어가는 것을 막는 데 사용되며, 11세기 이후에는 성작 덮개가 별도로 사용되기도 한다. 전통적으로 순수한 흰색 린넨으로 만들어야 하며, 세탁 시에는 특별한 규칙을 따른다.

더 읽어볼만한 페이지

- 루터교 전례 - 성작

성작은 기독교 성찬례에서 포도주를 담는 데 사용되는 잔을 의미하며, 유니테리언 유니버설리즘에서는 예배의 상징으로, 위카와 신이교주의에서는 의식에 사용되는 잔으로, 퀘벡 프랑스어에서는 욕설로 사용되기도 하고, 문장학 및 체코의 상징으로도 활용된다. - 루터교 전례 - 제병

제병은 기독교 성찬례에 사용되는 빵으로, 동방 교회는 발효된 빵을, 서방 교회는 무교병을 사용하며, 로마 가톨릭 교회는 밀가루와 물로 만든 무교병을, 한국 가톨릭 교회는 우리밀로 만든 제병을 사용한다. - 미사 - 미사 브레비스

미사 브레비스는 '짧은 미사'를 의미하는 라틴어 용어로, 미사 통상문의 일부를 생략하거나 특정 부분만 포함하여 간결하게 구성된 미사곡을 지칭하며, 바로크 시대 루터교 예배에서 중요했고 19세기 이후에는 예배 시간 단축 등을 위해 미사 형식을 간소화한 작품을 의미한다. - 미사 - 미사 솔렘니스

루트비히 판 베토벤이 루돌프 대공의 올뮈츠 대주교 임명을 기념하기 위해 1818년부터 1823년까지 작곡한 미사 솔렘니스는 종교적 신념과 예술적 이상 사이의 갈등이 반영된 베토벤 후기 작품 세계의 걸작으로, 후대 작곡가들에게 큰 영향을 주었다. - 성공회 전례 - 성공회 기도서

성공회 기도서는 잉글랜드 종교 개혁 과정에서 가톨릭 교회의 성무일도에서 파생되어 예배, 기도, 성례 등의 절차를 담은 규칙서로, 영어 예배와 성서학 및 고전문헌학 발달에 영향을 미쳤으며 대한성공회에서는 '성공회 기도서' 또는 '기도서'라는 명칭으로 사용된다. - 성공회 전례 - 성작

성작은 기독교 성찬례에서 포도주를 담는 데 사용되는 잔을 의미하며, 유니테리언 유니버설리즘에서는 예배의 상징으로, 위카와 신이교주의에서는 의식에 사용되는 잔으로, 퀘벡 프랑스어에서는 욕설로 사용되기도 하고, 문장학 및 체코의 상징으로도 활용된다.

| 성체포 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 종류 | 제대 린넨 |

| 용도 | 가톨릭교회 미사 |

| 재료 | 아마 |

| 상세 정보 | |

| 설명 | 성체포는 주로 성찬례 중에 성체, 성혈 그리고 성작을 올려놓는 데 사용되는 작은 흰색 린넨 천이다. |

| 사용 | 미사 중 성찬 제대에 펼쳐 놓는다. 축성된 성체와 성작을 그 위에 놓는다. |

| 크기 | 일반적으로 정사각형이며, 크기는 다양하다. |

| 재질 | 아마 또는 다른 흰색 천을 사용한다. |

| 특징 | 네 모서리에 십자가가 수 놓여 있다. 사용 후에는 정해진 방법대로 접어서 보관한다. |

| 상징 | 그리스도의 몸을 상징한다. 제대를 깨끗하게 보호하는 역할을 한다. |

| 중요성 | 성찬례의 거룩함을 더하는 데 중요한 역할을 한다. 전례 예절에서 중요한 위치를 차지한다. |

| 세탁 및 관리 | 사용 후에는 깨끗하게 세탁하고 다림질한다. 특별한 방법으로 세탁 및 관리해야 한다. |

| 역사 | 기원은 초기 교회 시대로 거슬러 올라간다. |

2. 기원과 역사

성체포의 기원은 초기 기독교 시대로 거슬러 올라간다. 초기에는 제단에 사용되는 다른 린넨 덮개와 명확히 구분되지 않았으나,[14] 점차 그 중요성이 강조되면서 중세 시대, 특히 카롤링거 왕조 시기에 이르러 고유한 형태와 규정이 마련되었다.[6][14]

2. 1. 초기 기독교 시대

초기 제대 린넨에 대한 설명은 성체포와 다른 제대 덮개를 명확하게 구분하지 않는다. 가톨릭 백과사전은 초기 기독교 시대에는 하나의 린넨 천만 사용되었을 것으로 추정한다.[14] 교황 연대기la에는 교황 실베스테르 1세가 "희생 제사는 비단이나 염색된 천이 아닌, 주님 예수 그리스도의 몸이 깨끗한 린넨 수의에 묻혔듯이 땅에서 나온 린넨으로만 거행되어야 한다"고 선언했다는 기록이 있지만,[1] 가톨릭 백과사전은 이 주장의 진위 여부에 대해 회의적인 시각을 보인다.[14]이보다 조금 늦은 시기인 375년경, 옵타투스는 "어떤 기독교인이 성스러운 신비를 거행할 때 제단의 나무가 린넨 천으로 덮인다는 것을 모르는가?"라고 질문했다.[2][14] 비슷한 언급은 펠루시움의 이시도르의 서한,[3][14] 예루살렘의 소프로니우스의 전례 관련 저술,[4] 그리고 6세기 파리의 게르마누스의 Expositiola에서도 찾아볼 수 있다.[5]

린넨 제대 덮개에 대한 언급은 중세 시대에도 계속해서 나타난다.[14] 카롤링거 왕조 시대에 이르러 성체포와 다른 제대 덮개 사이에 명확한 구분이 생겨났다. 10세기에 프륌의 레기노는 랭스 공의회를 인용하며 다음과 같이 기록했다: "거룩한 희생 제사가 봉헌되는 성체포(corporale)는 다른 섬유가 섞이지 않은 최고급의 순수한 린넨으로 만들어져야 한다. 구세주의 몸은 비단이 아닌 깨끗한 린넨으로 감싸졌기 때문이다."[6][14]

2. 2. 중세 시대

린넨 제대 덮개에 대한 언급은 중세 시대에도 계속된다.[14] 카롤링거 왕조 시대에 이르러 성체포와 다른 제대 덮개 사이에 명확한 구분이 나타난다. 10세기에 프륌의 레기노는 랭스 공의회를 인용하여 "거룩한 희생 제사가 봉헌되는 성체포(corporalela)는 다른 섬유가 섞이지 않은 최고급의 순수한 린넨으로 만들어져야 한다. 구세주의 몸은 비단이 아닌 깨끗한 린넨으로 감싸졌기 때문이다"라고 선언했다고 전했다.[6][14]3. 성체포와 성작 덮개

성체포에 대한 초기 연구에 따르면, 성체포는 제병을 덮을 수 있을 만큼 컸으며, 신자들이 제병을 가져오는 관습이 사라지면서 크기가 작아졌을 가능성이 있다. 성체포는 얼마 동안 성작을 덮어 먼지나 이물질이 성혈에 들어가는 것을 막는 데 사용되었으며, 이 관습은 카르투시오회에서 여전히 사용하고 있다.[14]

11세기와 12세기에는 캔터베리의 안셀무스의 증언에 따라, 두 번째 천을 사용하여 성작의 입을 덮는 새로운 관습이 생겨났다.[7] 이 두 번째 천은 성작 덮개라고 불리게 되었으며, 교황 인노첸시오 3세(1198–1216)는 다음과 같이 기록했다. "성작 덮개 또는 성체포라고 불리는 것은 두 종류가 있는데, 하나는 부제가 제단 위에 펼치는 것이고, 다른 하나는 접어서 성작의 입에 놓는 것이다."[8][14]

로마 교황 의식서는 성작 덮개와 성체포를 사용하기 전에 특별한 축복을 하도록 규정하고 있으며, 그 목적을 "우리 주 예수 그리스도의 몸과 피를 덮고 감싸는 것"으로 설명한다.[9] 이 축복은 7세기 초의 켈트 전례 문서에서 언급되었으며, 같은 시기의 스페인 Liber Ordinum|리베르 오르디눔la은 현대와 매우 유사한 형태로 이를 제공한다.[14]

4. 형태와 사용

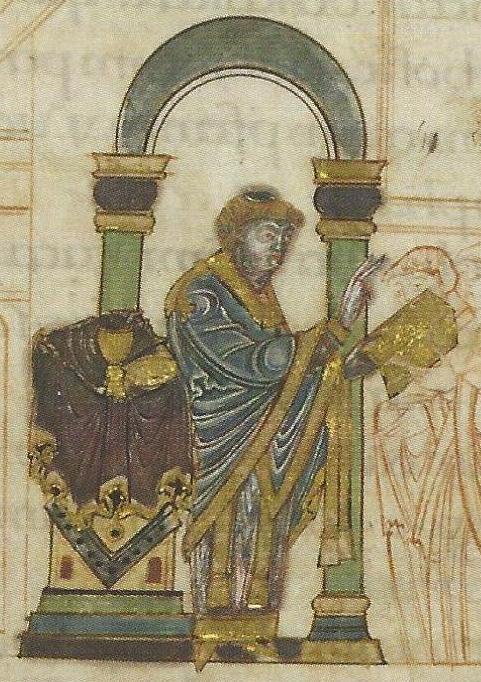

전통적인 전례 규칙에 따르면, 성체포는 자수로 장식하지 않고 순수한 흰색 린넨으로만 만들어야 한다. 그러나 중세 시대에는 이러한 규칙에서 벗어난 사례가 많았던 것으로 보인다. 몬차 대성당의 보물창고에는 바르비에 드 몽토가 성체포라고 설명한 문양 있는 린넨 천이 보관되어 있지만, 가톨릭 백과사전은 이에 대해 이의를 제기한다.[14] 투르의 그레고리우스는 비단으로 만든 제단 천을 묘사했고,[10] 크리소스토무스는 금실로 만든 제단 천을 언급했다.[11] 파울루스 실렌티아리우스의 글에는 보라색 제단 천에 대한 언급이 있으며,[12] 10세기 성 아델월드의 축복집에 있는 채색 소형 그림에서도 비슷한 모습이 확인된다.[14]

10세기의 프륌의 레기노는 성체포 취급에 관한 규칙을 제시했다. 그는 성체포를 제단 위에 두지 않고, 미사 경본 안에 넣거나 성작 및 성반과 함께 깨끗한 용기에 보관해야 한다고 지시했다. 레기노는 성체포가 그리스도의 몸과 그리스도의 피로 적셔졌기 때문에, 세탁 시에는 먼저 사제, 부제 또는 차부제가 교회 안의 특별히 지정된 장소나 용기에서 세탁해야 한다고 기록했다. 이 과정을 거친 후에야 세탁소로 보내 다른 린넨처럼 처리할 수 있었다.[13][14]

1913년 가톨릭 백과사전은 10세기의 관습과 유사한 방식을 설명하고 있다. 이 백과사전에 따르면, 성체포를 사용하지 않을 때는 각 방향으로 두 번 접어 작은 사각형 모양으로 만든다. 이렇게 접힌 성체포는 보통 자수로 화려하게 장식된 작고 평평한 주머니인 성합에 보관한다. 성체포와 성작 덮개는 사제나 부제의 손으로 세 번 세탁한 후에야 세탁소로 보낼 수 있으며, 특별한 허가를 받은 성물 관리인 외에는 비성직자가 함부로 만져서는 안 된다고 명시되어 있다.[14]

참조

[1]

서적

Mommsen

[2]

서적

Optatus

[3]

간행물

Ep. i

[4]

서적

Fragmentum Commentarii liturgici

Migne - Patrologia Latina

[5]

간행물

Patrologia Latina

[6]

문서

De Disc. Eccl.

[7]

간행물

P. L.

[8]

문서

De Sacrif. Miss.

[9]

웹사이트

De Benedictione Corporalium

http://www.liturgial[...]

2023-10-28

[10]

서적

Hist. Franc.

[11]

간행물

in Matt.

[12]

간행물

Descr. S. Sophi

[13]

문서

De Disc. Eccl.

[14]

백과사전

Corporal

[15]

서적

Optatus

[16]

서적

Mommsen

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com