스투펜데미스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

스투펜데미스는 신생대 마이오세와 플라이오세 시기에 남아메리카의 강에서 서식했던 거대한 거북이다. 최대 2.86미터에 달하는 등갑 길이를 가지며, 다른 고대 거북인 아켈론과 함께 역대 최고 크기의 거북 중 하나로 꼽힌다. 1976년 처음 명명되었으며, 브라질, 콜롬비아, 베네수엘라 등지에서 화석이 발견되었다. 스투펜데미스는 육식성 식단을 가졌을 것으로 추정되며, 뿔과 같은 특징은 성적 이형성의 결과일 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 플라이오세의 파충류 - 피스코가비알리스

피스코가비알리스는 마이오세와 플리오세 시대 남아메리카에 살았던 멸종된 가비알류 악어로, 길고 넓적한 주둥이와 날카로운 이빨을 가졌으며, 페루 피스코 형성 지층에서 발견된 화석을 통해 당시 생태계 최상위 포식자였음을 알 수 있으나 환경 변화로 멸종되었다. - 플라이오세의 동물 - 피스코가비알리스

피스코가비알리스는 마이오세와 플리오세 시대 남아메리카에 살았던 멸종된 가비알류 악어로, 길고 넓적한 주둥이와 날카로운 이빨을 가졌으며, 페루 피스코 형성 지층에서 발견된 화석을 통해 당시 생태계 최상위 포식자였음을 알 수 있으나 환경 변화로 멸종되었다. - 고대 거북 - 아르켈론

아르켈론은 백악기 후기에 북아메리카 태평양 지역에 서식했던 멸종된 대형 바다거북으로, 가죽 갑피를 가졌으며 연체동물이나 갑각류를 먹고 해안에서 둥지를 틀었을 것으로 추정된다.

| 스투펜데미스 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 학명 | Stupendemys |

| 학명 명명자 | Wood, 1976 |

| 이명 | Stupendemys souzai Bocquentin & Melo, 2006 |

| 화석 범위 | 랑히아절 - 메시니아절 (9.0 - 7.246 백만 년 전) |

| 분류 | |

| 계 | 동물계 |

| 문 | 척삭동물문 |

| 강 | 파충강 |

| 아강 | 쌍궁아강 |

| 목 | 거북목 |

| 아목 | 곡경아목 |

| 상과 | 요코쿠비가메상과 |

| 과 | 페로메두사과 |

| 속 | 스투펜데미스속 |

| 종 | |

| 멸종 종 | Stupendemys geographica Wood, 1976 |

| 멸종 종 | Stupendemys souzai Bocquentin & Melo, 2006 |

2. 특징

스투펜데미스는 다 자라면 거의 승용차와 맞먹는 크기를 가진 거북으로, 아켈론과 함께 역대 가장 큰 거북 중 하나이다. 아라우 거북과도 밀접한 관련이 있는데, 아라우 거북은 스투펜데미스에 비해 작다. 알에서 깨어나서 다 자라는 데까지는 현생의 거북들과 유사한 성장 속도를 가졌을 것으로 추정된다.[5]

목 개구부 주변 갑피 양쪽에는 뿔 한 쌍이 존재하며, 이 뿔은 깊게 파여 있고 각질의 칼집으로 덮여 있다. 이것은 천적에게서 자신을 방어하는 용도로 사용했을 것으로 추정된다.[5] 무게가 무겁고 몸이 커서 오랜 시간 잠수하기는 어려웠을 것이며, 수영 능력도 약하고 빠른 물살을 헤치고 이동하는 것도 불가능했을 것으로 보인다. 먹이로는 당대에 서식했던 식물, 어류 등을 주로 먹는 잡식성이었을 것으로 추정된다.[5]

2. 1. 형태

스투펜데미스는 다 자라면 거의 승용차와 맞먹는 크기를 가진 거북으로, 아켈론과 함께 역대 가장 큰 거북 중 하나이다. 오늘날 가장 큰 민물 거북 중 하나인 아라우 거북과도 밀접한 관련이 있는데, 아라우 거북은 스투펜데미스에 비해 작은 크기인 75cm이다. 목 개구부 주변 갑피 양쪽에는 뿔 한 쌍이 존재하며, 이 뿔은 깊게 파여 있고 각질의 칼집으로 덮여 있다.[5]

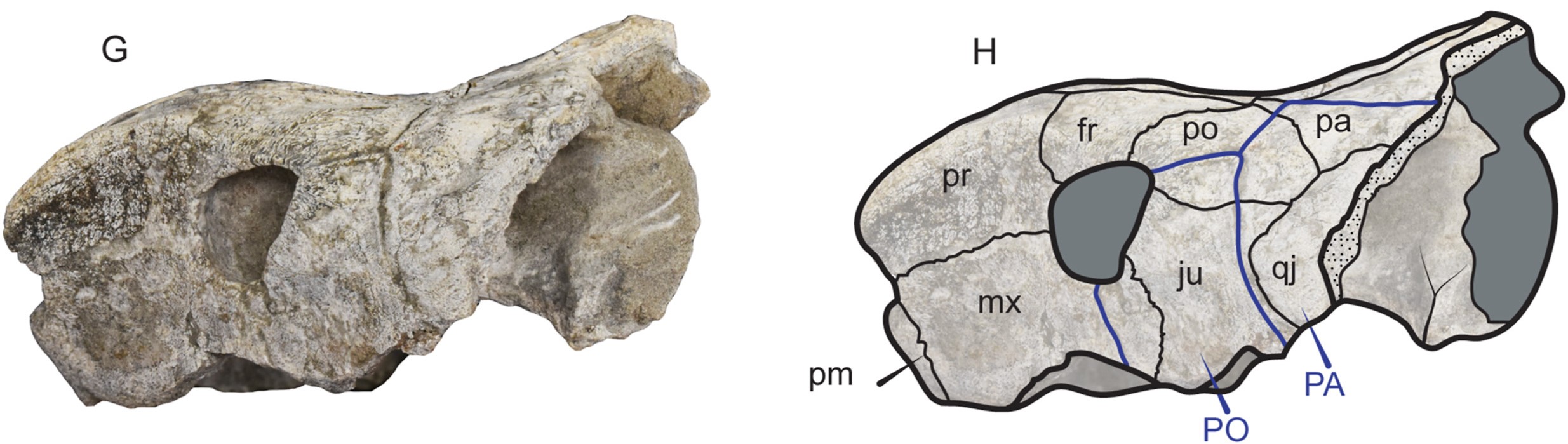

''스투펜데미스''의 두개골은 위에서 보면 대략 삼각형 모양이며, 턱 가장자리는 주둥이 앞쪽에서 직선으로 수렴한다. 두개골은 앞쪽의 큰 부분을 차지하는 전두골에 의해 등쪽으로 극도로 부풀어 올라 콧구멍 위쪽에 수직 벽을 형성한다. 전두골과 눈구멍을 따라 두개골은 두정골을 통해 다시 올라가기 전에 급격히 기울어진다. 눈구멍은 비교적 작고 옆으로 향해 있다. 아래에서 보면 전상악골은 중앙에 깊은 오목을 가지고 있다. 이 보기에서 전상악골은 두개골의 전내측 가장자리 대부분을 형성하며, 두개골 중앙으로 서로 만나 깊은 오목 직전에 좁아진다. 앞쪽에서 보면 전상악골은 뼈 콧구멍의 하단 가장자리를 형성하며 아래로 내려갈수록 가늘어진다.[4]

성체 ''스투펜데미스''의 등갑은 직선 중간선 길이가 2m 이상에 달할 수 있으며, 아치형 프로파일을 가지고 있다. 표면의 결절 윤곽은 불규칙하며, 껍질의 앞쪽 가장자리는 수컷 표본에서 큰 뿔에 의해 양쪽으로 둘러싸인 깊은 노치가 특징이다. 이 뿔은 깊게 홈이 파여서 케라틴질 덮개로 덮여 있었을 것으로 보인다. 이러한 뿔 외에도 경추-주변 뼈의 앞쪽 가장자리가 눈에 띄게 두꺼워지고 위로 올라가 있다. 표면은 매끄럽거나 줄무늬가 있거나 가볍게 구멍이 파여 있다. 후방 주변 뼈의 가장자리는 적당히 가리비 모양이다. 등갑의 늑골판은 비교적 얇다. 전반적인 모양에서 ''스투펜데미스''의 등갑은 너비보다 길이가 더 길다.[4]

갑장은 최대 약 2.4m, 최소한 1.8m를 넘는 극도로 큰 거북이다. 아르켈론은 곡경아목인 반면, 이 거북은 더 긴 목을 가진 잠경아목에 속해 있었다. 발견된 경추 중 가장 큰 것은 30cm 정도에 달하며, 목만으로 1m를 넘었을 것으로 추정된다. 아마도 전체 길이는 4m에 가까웠을 것이다.

2. 2. 크기

스투펜데미스는 다 자라면 거의 승용차와 맞먹는 크기를 가진 거북으로, 아르켈론과 함께 역대 최대 크기의 거북 중 하나이다. 오늘날 가장 큰 민물 거북 중 하나인 아라우 거북과도 밀접한 관련이 있는데, 아라우 거북은 스투펜데미스에 비해 작은 크기인 75cm이다.[4]스투펜데미스의 무게는 등갑의 직선 길이를 기준으로 추정되었으며, CIAAP-2002-01 표본은 871kg, 과거에 가장 큰 ''스투펜데미스'' 표본이었던 MCZ(P)-4376는 744kg으로 계산되었다. 그러나 이러한 추정치는 껍질 앞부분의 큰 만입부를 고려하지 않았다. 더 정확한 체질량 추정치는 중심선 길이와 중심선 옆 길이를 기준으로 한 무게 추정치의 평균을 계산하여 얻을 수 있다. 이 방법을 적용하면 가장 큰 ''스투펜데미스'' 표본의 무게는 1145kg이 된다.[4]

스투펜데미스는 현재 과학계에 알려진 가장 큰 민물거북 종으로, 여러 표본에서 등갑 길이가 2미터를 넘는 것으로 나타났다. 가장 큰 표본은 CIAAP-2002-01로, 거의 완전한 등갑으로 중심선 옆 길이가 2.86미터에 달한다. 이는 백악기 바다거북 아르켈론의 빈 표본(등갑 길이 2.20미터)보다 큰 크기이다.[4] 갑장은 최대 약 2m 40cm, 최소한 1m 80cm를 넘는 극도로 큰 거북이다. 아르켈론은 곡경아목인 반면, 이 거북은 더 긴 목을 가진 잠경아목에 속해 있었다. 발견된 경추 중 가장 큰 것은 30cm 정도이며, 목만으로 1m를 넘었을 것으로 추정된다. 아마도 전체 길이는 4m에 가까웠을 것이다.

이처럼 거대한 크기로 진화한 것은 포식자의 압력, 서식지 크기, 유리한 기후 조건 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과일 수 있다. 스투펜데미스는 중기 마이오세 기후 변환 (MMCT) 이후 전 세계적인 냉각 시기에도 살아남았다. 또한, 거대한 크기는 계통 발생학적 연관성을 가질 수 있으며, 스투펜데미스의 조상으로 추정되는 다른 몇몇 관련 종들도 거대한 크기를 가진 것으로 알려져 있다.[4]

2. 3. 성적 이형성

대부분의 ''스투펜데미스'' 표본에서 뿔이 없는 것은 방어 수단으로 사용되지 않았음을 나타낸다. 그러나 등갑에서 앞으로 향하는 위치는 종내 싸움에 사용되었을 수 있음을 시사한다. 카데나와 동료들은 뿔이 수컷에게만 있는 성적 이형성 형질이었을 수 있으며, 이는 우제목에서 발견되는 뿔이나 사슴뿔과 유사하게 사용되었음을 시사한다. 현존하는 거북 중에서는 살아있는 가장 큰 담수 거북 중 하나인 악어거북에서 유사한 행동이 발견되는데, 이들은 겹치는 영역에서 우위를 다투는 것으로 알려져 있다. 이러한 가설은 CIAAP-2002-01의 왼쪽 뿔을 따라 깊고 길게 늘어진 흉터의 존재에 의해 뒷받침되는데, 이는 싸움에서 맞붙은 경쟁 수컷의 뿔에 의해 남겨졌을 수 있다. 저자들은 또한 ''스투펜데미스''에서 수컷이 현대의 포도크네미드과에서 보이는 상태와 유사하게 더 큰 성별이었을 수 있다고 제안한다. 그러나 더 깊은 항문 절개부나 검상판 오목부와 같은 거북 등갑의 다른 전통적인 성적 이형성 특징은 아직 ''스투펜데미스'' 화석에서 관찰되지 않았다.[4]

2. 4. 발생

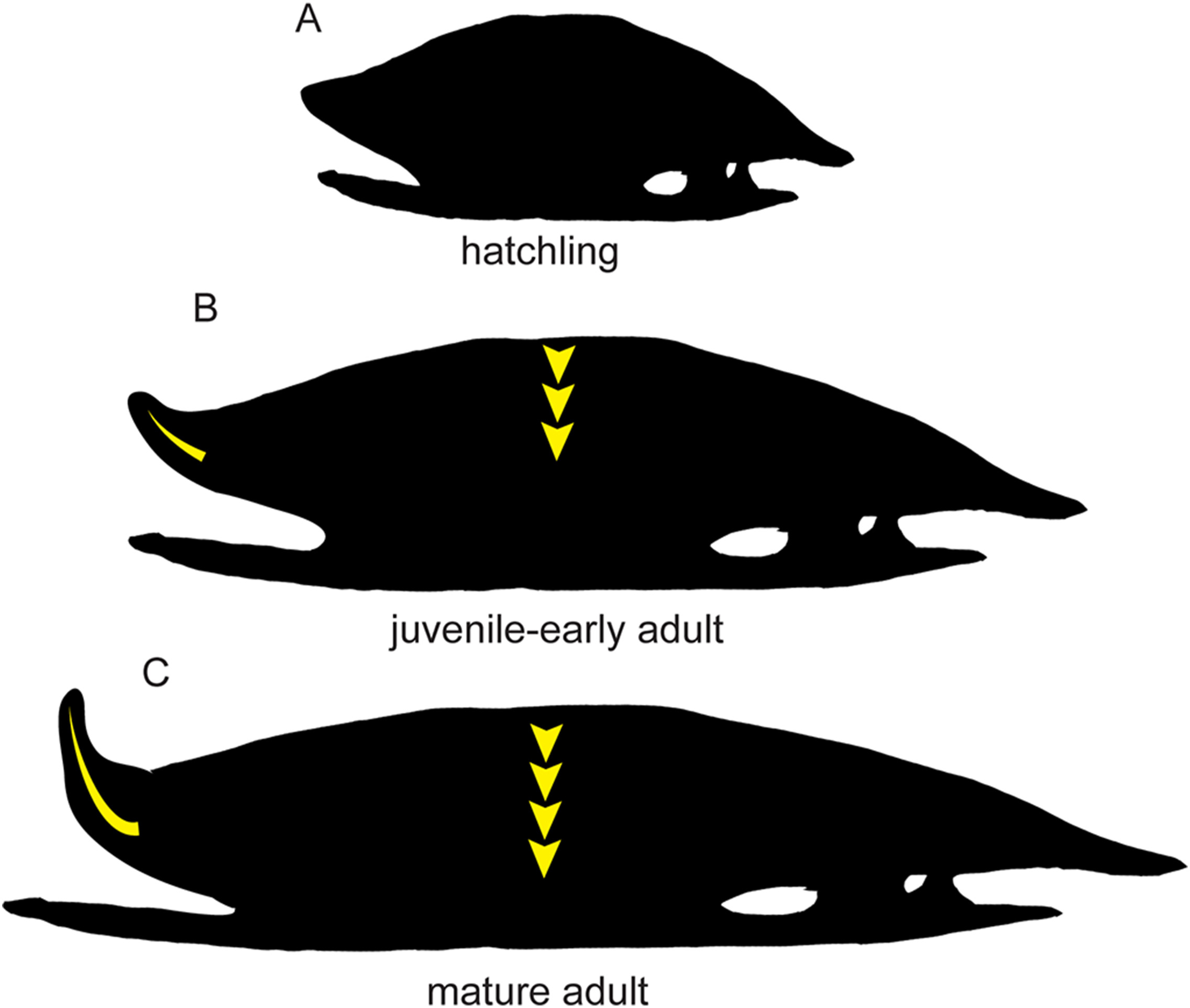

스투펜데미스는 다 자라면 거의 승용차와 맞먹는 크기를 가진 거북으로 다른 고대의 거북인 아켈론과 함께 역대 최고의 크기를 가진 거북 중에 하나이다. 오늘날 가장 큰 민물 거북 중에 하나인 아라우 거북과도 밀접한 관련이 있으며 아라우 거북은 스투펜데미스에 비해서 더 작은 크기인 75cm를 가진다. 알에서 깨어나서 다 자라는 데까지는 현생의 거북들과 유사한 성장 속도를 가졌을 것으로 추측된다. 목 개구부에 주변 갑피 양쪽에는 뿔 한 켤레가 존재하며 이 뿔은 깊이가 그루브되어 있고 각질의 칼집으로 덮여 있다. 이것은 천척으로부터 자신을 방어하는 용도로 사용했을 것으로 추정된다. 무게가 무겁고 몸이 커서 오랜 시간을 물속으로 잠수하는 것은 불가능하고, 스투펜데미스가 매우 약한 수영 능력과 신속한 전류를 통해 대량의 이동은 불가능했을 것으로 유추된다. 먹이로는 당대에 서식했던 식물, 어류 등을 주로 먹었을 잡식성 거북으로 추정된다.[5]2021년 Cadena와 동료들의 연구 이전에는, ''스투펜데미스''의 성체 표본만이 기술되어 있었다. 등갑 길이가 1m 미만인 표본의 발견은 동물이 성체에 도달하는 동안 겪는 변화에 대한 통찰력을 제공한다. 작은 크기 외에도, 이 동물은 큰 뿔이 없고, 얕은 항문 노치가 없는 것을 근거로 하여 어린 개체에서 젊은 성체로 식별된다. 안쪽의 목덜미 노치, 주변부 1번과 2번의 앞쪽 확장, 불규칙한 결절 윤곽, 7번과 8번 갈비뼈 사이의 내부 접촉 및 가슴 부위를 제외한 복갑 엽의 상대적 크기 및 배열은 크기에 따라 비교적 일관성을 유지한다.[5]

''스투펜데미스'' 등갑의 가장 중요한 변화 중 하나는 높이이다. 나이가 들면서 거북이의 껍질은 현저하게 납작해지는 반면, 목덜미 부위는 앞쪽 가장자리의 현저한 솟아오름과 주변부 1번을 발달시켜 등갑의 넓고 깊은 앞쪽 중앙 함입부를 만든다. 2번과 3번 척추판은 어린 개체에서 성체로 성장하면서 현존하는 ''포도크네미스'', ''에림노켈리스'' 및 ''펠토케팔루스''와 유사하게 좁아진다. 한편, 5번 척추판은 성체에서 가장 길고 넓으며 사다리꼴 모양을 유지한다. 이러한 척추판의 개체 발생적 변화는 스투펜데미스에서 나타난 바와 같이, 이러한 특징의 가변적 특성 때문에 척추판의 너비를 흉부판과 관련하여 사용하여 계통 발생적 코딩을 할 때 주의를 기울여야 함을 의미한다.[5]

3. 명명

''스투펜데미스''라는 이름은 "엄청난"을 의미하는 "stupendous"와 담수 거북을 의미하는 라틴어 단어 "emys"의 조합이다.[2] 종명은 내셔널 지오그래픽 협회를 기리고 있다. 그러나 우드가 처음 만든 이름인 ''Stupendemys geographicus''는 문법적으로 잘못되었는데, ''스투펜데미스''가 여성 명사 속을 구성하기 때문이다. 이 이름은 결국 국제 동물명 명명 규약(ICZN)에 따라 2021년에 '''''Stupendemys geographica'''''로 수정되었다.[2][5]

4. 계통 발생

처음에는 우드(Wood)에 의해 풀목거북류로 여겨졌지만,[2] 이후 연구를 통해 ''Stupendemys''가 목거북류 거북이라는 사실이 일관되게 밝혀졌다.[4][5] 2020년에는 ''Stupendemys''가 Erymnochelyinae의 기저 구성원으로 밝혀졌다.[4] 그러나 이러한 위치는 ''Caninemys''에 속하는 재료가 포함되면서 영향을 받았다. 2021년 논문에서 Cadena와 동료들은 Joyce와 동료들(2021)이 이전에 확립한 형태적 특징(거북 104종에 걸쳐 268개의 특징)을 사용하여 ''Stupendemys''와 다른 판목거북류 거북 사이의 관계를 다시 규명하려 시도했다. 분석은 모든 분류군을 포함하여 한 번, Proganochelys quenstedti, Notoemys laticentralis, Platychelys oberndorferi를 제외한 다른 모든 분류군을 제거하고 Podocnemidoidae에 초점을 맞춰 한 번 실행되었다. 두 번째 분석에서 가장 적은 수의 파르시모니 트리 하나는 ''Stupendemys''를 ''Peltocephalus dumerilianus''를 기저로 하는 한 분류군의 초기 분기 구성원으로 회복시켰다. 이제 별개의 분류군으로 인식되는 ''Caninemys''는 Erymnochelyinae의 기저에 중첩되었다.[5] 유사한 결과는 이후 2024년 ''Peltocephalus maturin''의 설명에서 밝혀졌다.[6]

5. 고생물학

신생대 마이오세와 플리오세인 1300만 년 전~500만 년 전에 남아메리카의 강에서 주로 서식했을 것으로 추정되는 거북이다. 화석은 1976년 브라질에서 고생물학자들에 의해 처음 발견되었으며, 이후 콜롬비아와 베네수엘라에서도 발견되었다.

5. 1. 고생태

스투펜데미스는 다 자라면 거의 승용차와 맞먹는 크기를 가진 거북으로, 다른 고대의 거북인 아켈론과 함께 역대 최고의 크기를 가진 거북 중 하나이다. 오늘날 가장 큰 민물 거북 중 하나인 아라우 거북과도 밀접한 관련이 있는데, 아라우 거북은 스투펜데미스에 비해 더 작은 크기인 75cm를 가진다. 목 개구부 주변 갑피 양쪽에는 뿔 한 쌍이 존재하며 이 뿔은 깊이가 그루브되어 있고 각질의 칼집으로 덮여 있는데, 이것은 천적에게서 자신을 방어하는 용도로 사용했을 것으로 추정된다. 무게가 무겁고 몸이 커서 오랜 시간 잠수하는 것은 불가능하고, 스투펜데미스는 매우 약한 수영 능력과 신속한 전류를 통해 대량의 이동은 불가능했을 것으로 보인다. 먹이로는 당대에 서식했던 식물, 어류 등을 주로 먹었을 잡식성 거북으로 추정된다.2021년 Cadena와 동료들의 연구에 따르면, 페바스 거대 습지에는 적어도 두 종의 거대한 옆목거북, 즉 ''스투펜데미스''와 ''카니넴이스''가 서식했다. 두 종 모두 등갑 길이가 2미터 이상으로 비슷한 크기임에도 불구하고, 이들은 두개골 형태가 크게 달랐다. ''카니넴이스''는 상악의 이빨과 같은 구조를 통해 강력한 물기와 결합된 흡입 섭식 전략을 사용했을 것으로 추정되는 반면, ''스투펜데미스''는 경골-잡식성 식단을 가졌을 것으로 추정된다. 이러한 식단과 섭식 전략의 차이는 가우스의 법칙에 부합하는데, 동일한 생태적 지위를 놓고 경쟁하는 두 종은 분화하거나 장기적으로 한 종이 다른 종을 압도하지 않는 한 오랫동안 공존할 수 없다. 두개골 형태의 차이 외에도, 두 분류군은 중신세 중기에 대부분의 남아메리카 북부를 덮었던 페바스 거대 습지의 엄청난 규모로 인해 공존할 수 있었을 것이다. 이러한 이유로 두 분류군이 둥지 및 일광욕 공간을 놓고 직접 경쟁하는 것을 방지했을 수도 있다.

''스투펜데미스''의 식단은 매우 다양하고 광범위했을 수 있으며, Meylan과 동료들이 ''카니넴이스''에 대해 제안한 것처럼 연체동물 및 기타 단단한 껍질을 가진 먹이뿐만 아니라 척추동물 먹이도 포함했을 것이다. 거대한 크기로 인해 다양한 물고기, 뱀 및 작은 악어를 쉽게 섭취할 수 있었을 것이다. 광범위한 식단은 ''스투펜데미스''가 큰 몸집을 유지하는 데 도움이 되었을 것이다. 또한, Cadena와 동료들은 현대 아마존에서 거북이가 씨앗을 퍼뜨리는 역할을 강조했는데, 예를 들어 종종 계절적으로 엄청난 양의 야자과 열매를 섭취하며, 이는 일반적으로 표준 식단의 일부가 아님에도 불구하고 중요한 역할을 한다. 넓은 입을 가진 ''스투펜데미스''는 대형 초식 과실 식용 동물 및 씨앗 분산자로 간주될 수 있다.

남아메리카 대륙의 베네수엘라 등에서 화석이 산출되었다. 대하천의 물가 등 담수역에 서식하며, 물가의 식물 등을 먹었을 것으로 생각된다.

5. 2. 식성

스투펜데미스는 당대에 서식했던 식물, 어류 등을 주로 먹었을 잡식성 거북으로 추정된다.[1] 2021년 Cadena와 동료들의 연구에 따르면, 페바스 거대 습지에는 적어도 두 종의 거대한 옆목거북, 즉 ''스투펜데미스''와 ''카니넴이스''가 서식했다. 두 종 모두 등갑 길이가 2m 이상으로 비슷했지만, 두개골 형태는 크게 달랐다. ''카니넴이스''는 상악의 이빨과 같은 구조를 통해 강력한 물기와 결합된 흡입 섭식 전략을 사용했을 것으로 추정되는 반면, ''스투펜데미스''는 경골-잡식성 식단을 가졌을 것으로 추정된다. 이러한 식단과 섭식 전략의 차이는 가우스의 법칙에 부합하는데, 동일한 생태적 지위를 놓고 경쟁하는 두 종은 분화하거나 장기적으로 한 종이 다른 종을 압도하지 않는 한 오랫동안 공존할 수 없다. 두개골 형태의 차이 외에도, 두 분류군은 중신세 중기에 대부분의 남아메리카 북부를 덮었던 페바스 거대 습지의 엄청난 규모로 인해 공존할 수 있었을 것이다. 이러한 이유로 두 분류군이 둥지 및 일광욕 공간을 놓고 직접 경쟁하는 것을 방지했을 수도 있다.[1]''스투펜데미스''의 식단은 매우 다양하고 광범위했을 수 있으며, Meylan과 동료들이 ''카니넴이스''에 대해 제안한 것처럼 연체동물 및 기타 단단한 껍질을 가진 먹이뿐만 아니라 척추동물 먹이도 포함했을 것이다. 거대한 크기로 인해 다양한 물고기, 뱀 및 작은 악어를 쉽게 섭취할 수 있었을 것이다. 광범위한 식단은 ''스투펜데미스''가 큰 몸집을 유지하는 데 도움이 되었을 것이다. 또한, Cadena와 동료들은 현대 아마존에서 거북이가 씨앗을 퍼뜨리는 역할을 강조했는데, 예를 들어 종종 계절적으로 엄청난 양의 야자과 열매를 섭취하며, 이는 일반적으로 표준 식단의 일부가 아님에도 불구하고 중요한 역할을 한다. 넓은 입을 가진 ''스투펜데미스''는 대형 초식 과실 식용 동물 및 씨앗 분산자로 간주될 수 있다.[1] 대하천의 물가 등 담수역에 서식하며, 물가의 식물 등을 먹었을 것으로 생각된다.[1]

6. 고환경

신생대 마이오세와 플리오세인 지금으로부터 1300만년 전~500만년 전에 남아메리카의 강에서 주로 서식했을 것으로 추정되는 거북이다. 화석은 1976년 브라질에서 고생물학자들에 의해 처음 발견되었으며, 이후 콜롬비아와 베네수엘라에서도 발견되었다.[7]

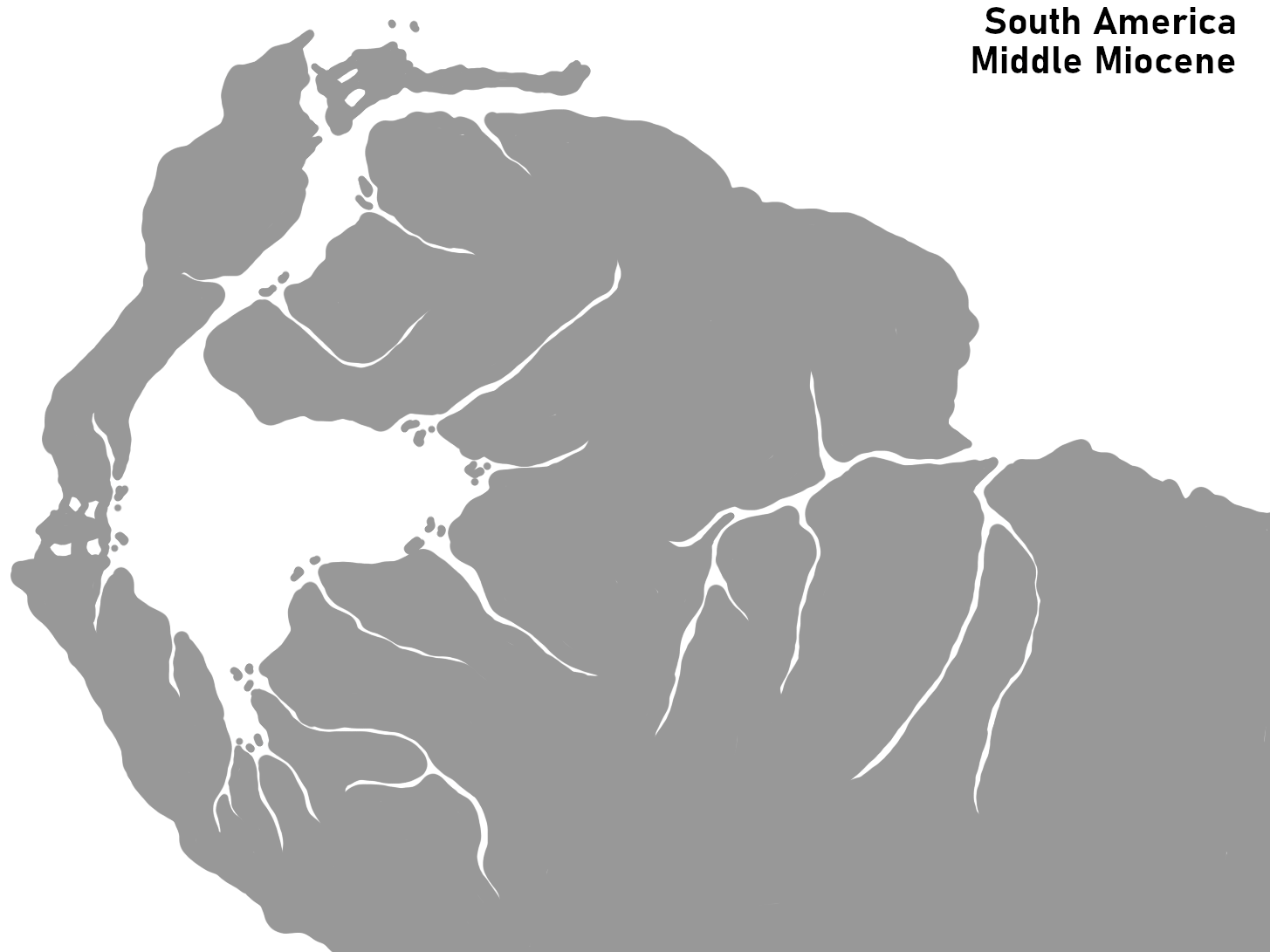

중기 마이오세 동안, ''스투펜데미스''가 서식했던 지역은 카리브해로 흘러드는 일련의 호수, 강, 늪 및 습지의 상호 연결된 지역의 일부였으며, 콜롬비아의 라 빅토리아 지층을 포함하는 페바스 메가 습지로 알려져 있었다. 습지는 토착 파충류에게 유리한 조건을 제공했으며, 중기에서 후기 마이오세 동안 여러 계통의 악어가 거대한 크기에 도달하고 생태적으로 다양화되었다. ''스투펜데미스''와 공존했던 거대한 악어 중에는 거대한 카이만인 ''푸루수사우루스'', 기괴한 ''무라수쿠스'' 그리고 ''그리포수쿠스''에 속하는 대형 가비알이 포함되었으며, 이 중 일부 종은 길이가 10미터 이상에 달했다. 이러한 악어 중 일부는 포식 행위를 통해 동물에게 압력을 가하여 ''스투펜데미스''의 큰 몸집 진화에 역할을 했을 수 있다. 콜롬비아와 베네수엘라 표본에서 물린 자국이 발견되었으며 CIAAP-2002-01의 복부 표면에 부착된 고립된 이빨도 발견되었다.[4]

페바스 시스템이 대륙을 가로지르는 아마존 배수 시스템의 시작과 함께 사라지기 시작하면서, ''스투펜데미스''는 후기 마이오세까지 우루마코 지층 북부와 아크 주, 브라질의 솔리모이스 지층의 습지에 남아 있다가, 마이오세 습지의 거대한 악어 동물군과 마찬가지로 초기 플라이오세 동안 결국 멸종되었다. 언급된 파충류 외에도 후기 마이오세 남아메리카의 수로에는 ''프락토케팔루스'' 및 콜릭티과와 같은 메기, ''아크레골리아스''와 같은 카라신, 탐바키 (''Colossoma macropomum''), 남미 폐어 (''Lepidosiren paradoxa''), 트라히라 (예: ''팔레오호플리아스 아시스브라실리엔시스'') 및 담수 가오리 및 상어를 포함한 물고기들도 서식했다. 같은 지층에서 발견된 다른 거북과 육지거북으로는 ''켈루스 콜롬비아나''[8] (마타마타의 화석 친척) 및 ''켈로노이디스''가 있다. 추가적인 수생 척추동물로는 강돌고래와 대형 사다새 ''"Anhinga" fraileyi''가 있었다. 적어도 솔리모이스 지층 내에서 ''스투펜데미스''는 사바나와 갤러리 숲이 있는 범람원 또는 호수 환경에 서식했을 것이다.

베네수엘라 등에서 화석이 산출되었다. 대하천의 물가 등 담수역에 서식하며, 물가의 식물 등을 먹었을 것으로 생각된다.

7. 생존 시기, 서식지 및 화석 발견

스투펜데미스는 신생대 마이오세와 플리오세인 지금으로부터 1300만 년 전~500만 년 전에 서식했던 거북이다. 남아메리카의 강에서 주로 서식했을 것으로 추정된다. 1976년 브라질에서 고생물학자들에 의해 화석이 처음 발견되었으며, 이후 콜롬비아와 베네수엘라에서도 발견되었다.[1] 대하천의 물가 등 담수역에 서식하며, 물가의 식물 등을 먹었을 것으로 생각된다.[1]

참조

[1]

웹사이트

†Stupendemys Wood 1976 (sideneck turtle)

https://paleobiodb.o[...]

[2]

논문

"''Stupendemys geographicus'', the world's largest turtle"

https://biodiversity[...]

[3]

논문

"''Stupendemys souzai'' sp. nov. (Pleurodira, Podocnemididae) from the Miocene-Pliocene of the Solimões Formation, Brazil"

https://www.sbpbrasi[...]

[4]

논문

The anatomy, paleobiology, and evolutionary relationships of the largest extinct side-necked turtle

2020-02-12

[5]

논문

New insights on the anatomy and ontogeny of the largest extinct freshwater turtles

[6]

논문

The latest freshwater giants: a new Peltocephalus (Pleurodira: Podocnemididae) turtle from the Late Pleistocene of the Brazilian Amazon

[7]

논문

Amazonia Through Time: Andean Uplift, Climate Change, Landscape Evolution, and Biodiversity

http://dx.doi.org/10[...]

2010-11-11

[8]

웹사이트

Giant fossil matamata turtles (matamatas part V)

http://scienceblogs.[...]

2011-10-11

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com