아래마루소엽

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

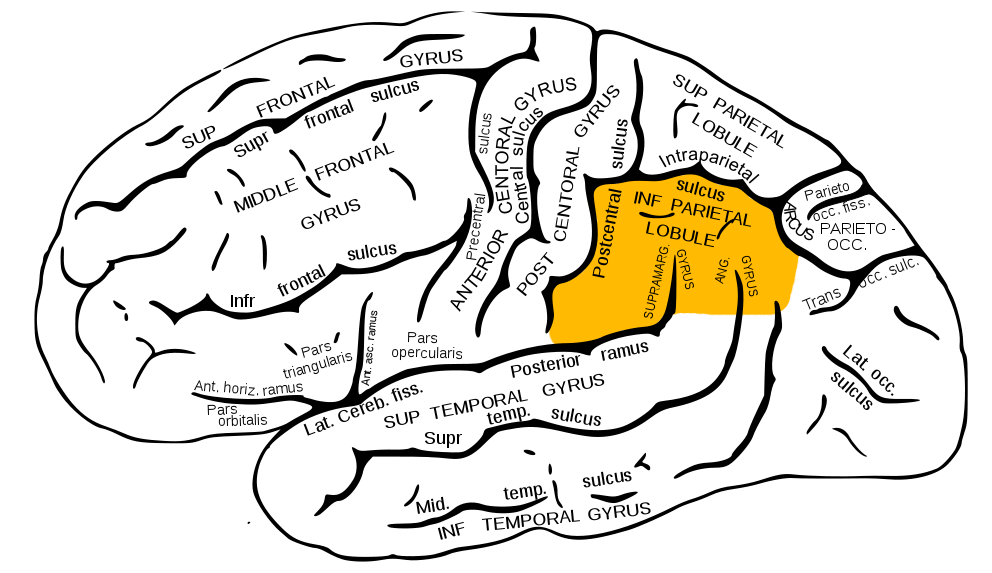

아래마루소엽은 뇌의 마루엽 영역 중 중심뒤고랑 뒤쪽, 마루속고랑 아래쪽에 위치하며, 모서리위이랑과 모이랑으로 세분된다. 이 부위는 얼굴 자극으로부터 감정 인식과 감각 정보 해석에 관여하며, 언어, 수학적 연산, 신체 이미지와 관련이 있다. 아래마루소엽의 손상은 게르스트만 증후군, 지형 기억 상실, 반측 공간 무시 등 다양한 신경학적 증상을 유발할 수 있다. 인간의 경우, 도구 사용과 관련된 기능적 특성을 보이며, 침팬지와의 비교 연구를 통해 진화적 특성을 연구한다.

더 읽어볼만한 페이지

| 아래마루소엽 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| |

| 일부 | 마루엽 |

| 구성 요소 | 모서리위이랑 각이랑 |

| 명칭 | |

| 영어 | Inferior parietal lobule |

| 라틴어 | Lobulus parietalis inferior |

| 약칭 | IPL, LPi |

| 식별 | |

| Brede ROI 번호 | 183 |

| NeuroNames ID | 107 |

| 그레이 해부학 | 189 |

| 그레이 페이지 | 823 |

| Mesh 이름 | 下頭頂小葉 아래마루소엽 Inferior parietal lobule, subparietal district, subparietal lobule |

2. 구조

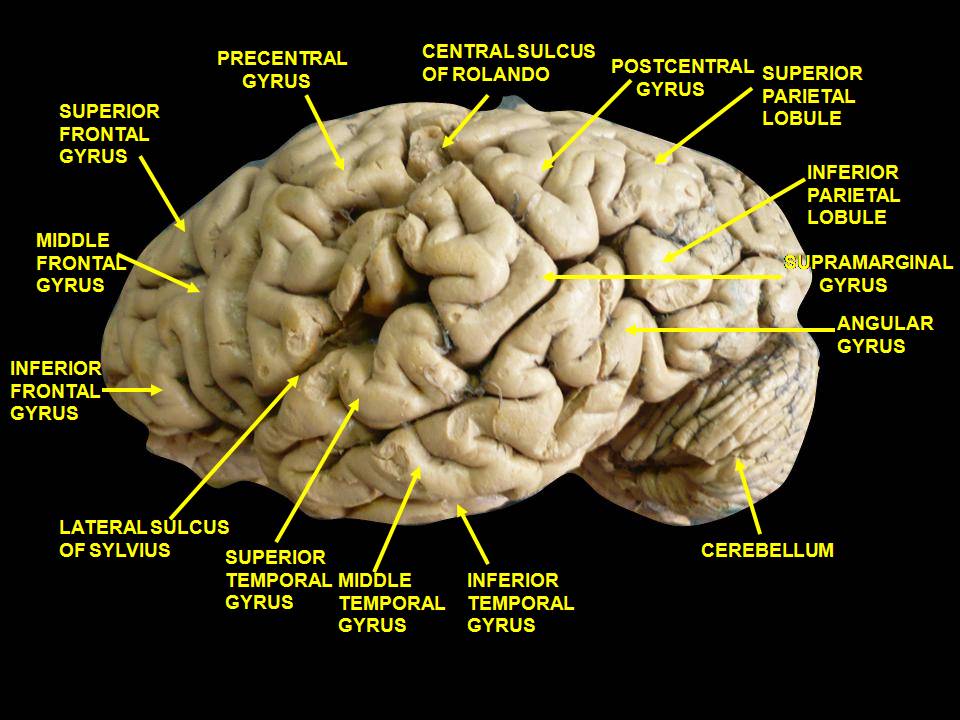

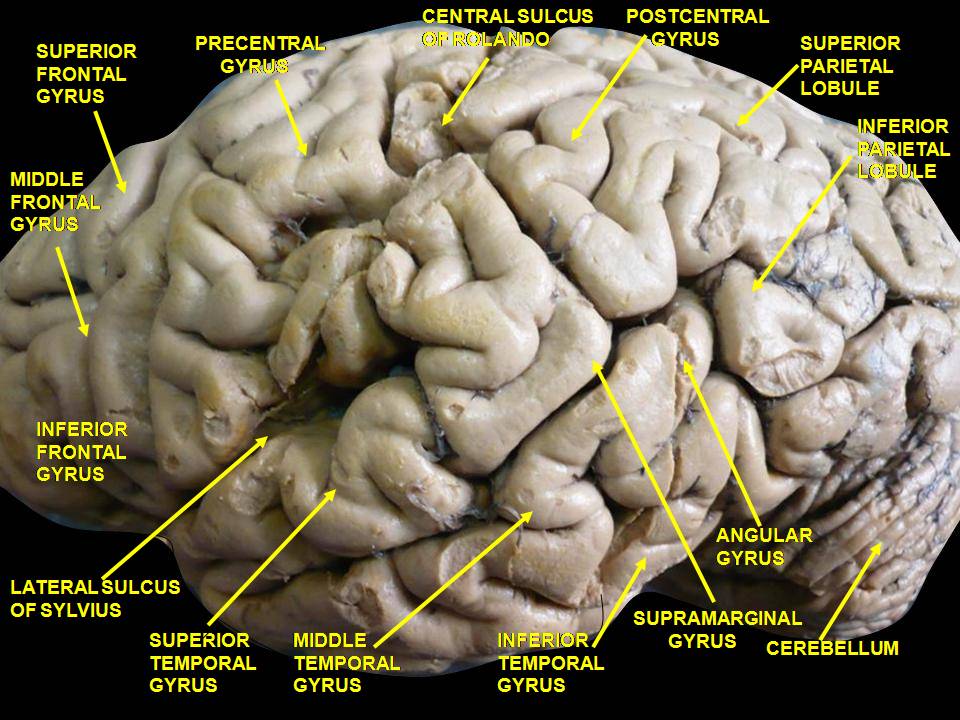

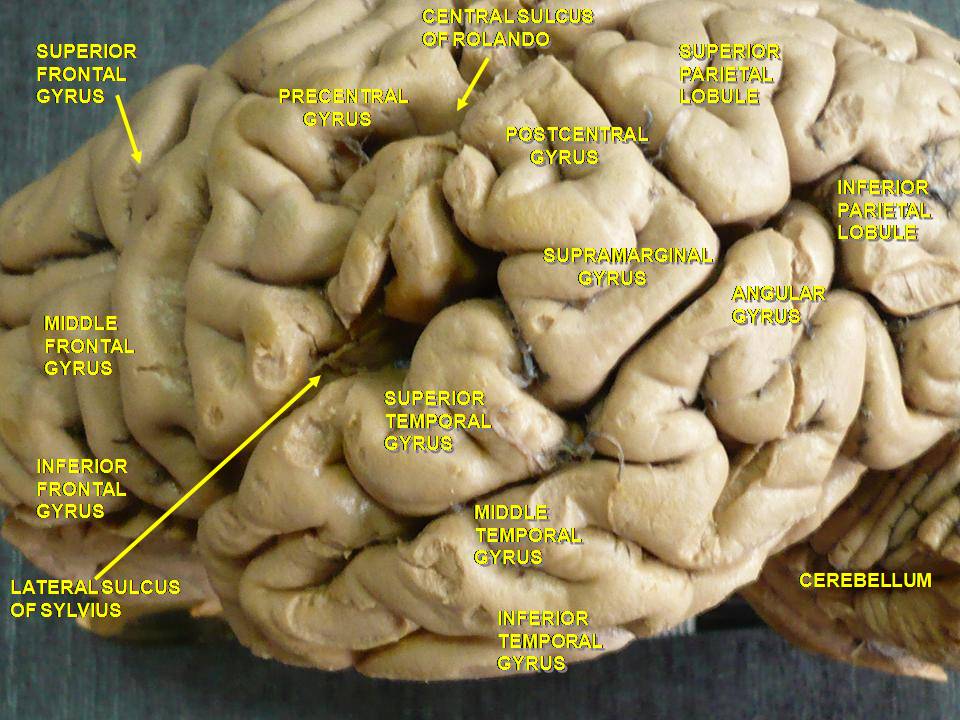

아래마루소엽은 중심뒤고랑보다 뒤쪽에 있는 마루엽의 영역 가운데에서 마루속고랑보다 아래쪽에 있는 부분을 가리킨다. 아래마루소엽은 다시 모서리위이랑(연상회)과 모이랑(각회)의 세부 영역으로 나눌 수 있다.[2]

이는 앞쪽에서 뒤쪽으로 두 개의 이랑으로 나뉜다.

- 하나는 '''가장자리 위 이랑''' (BA 40)으로, 위로 올라간 가쪽 고랑의 끝을 덮고 있다. 이는 앞쪽으로는 중심 뒤 이랑과, 뒤쪽으로는 위관자 이랑과 이어진다.

- 두 번째는 '''각 이랑''' (BA 39)으로, 위관자 고랑의 뒤쪽 끝을 덮고 있으며, 뒤쪽으로는 중간관자 이랑과 이어진다.

남성의 경우, 아래마루 소엽은 왼쪽 반구에서 오른쪽 반구보다 유의미하게 더 크다. 이러한 극심한 비대칭성은 여성에게는 나타나지 않는다.[2]

원숭이 신경해부학에서 이 부위는 종종 뒤쪽 부분인 cIPL과 앞쪽 부분인 rIPL로 나뉜다. cIPL은 다시 Opt와 PG 영역으로 나뉘며, rIPL은 PFG와 PF 영역으로 나뉜다.[3]

3. 기능

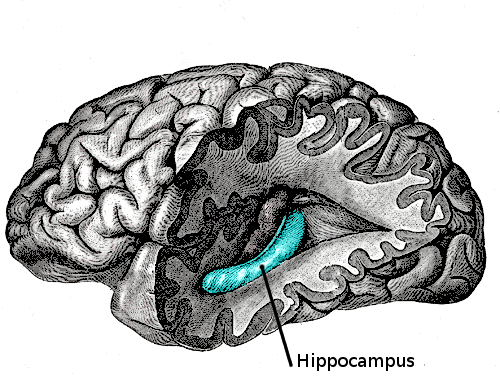

아래마루소엽은 얼굴 자극에서 감정 인식과 감각 정보의 해석에 관여한다.[4] 특히 모서리위이랑(supramarginal gyrus)과 모이랑(angular gyrus)을 포함하여, 언어, 수학적 연산, 신체 이미지와 관련이 있다.[5] 뇌 백질의 언어 처리에 있어서 아래마루소엽의 모이랑과 모서리위이랑은 간접적인 부전경로(accessory pathway)로서 기능한다. 이는 직접적인 맞교차 경로(commissural pathway)로 알려진 궁상섬유속(arcuate fasciculus)의 손상에서 두 뇌 언어영역의 단절로 인해 발생하는 실어증적 증상과는 다른 증상들의 틀을 제공한다. 이러한 맥락은 아래마루소엽이 해부학적으로 언어 기억 인출 및 저장과 관련해서 해마체와 변연계 간 공간적 연관성을 가진다는 것을 보여준다.[7]

4. 언어 처리

아래마루소엽의 모이랑과 모서리위이랑은 간접적인 부전경로(accessory pathway)로서 기능하며, 궁상섬유속 손상으로 인한 실어증 증상 외에도 다양한 언어 장애를 유발할 수 있다고 알려져 있다. 이러한 맥락은 아래마루소엽이 해부학적으로 언어 기억 인출 및 저장과 관련하여 해마체와 변연계 간 공간적 연관성을 가진다는 것을 보여준다.[7]

5. 임상적 중요성

우세 반구의 아래마루소엽 손상은 게르스트만 증후군을 유발할 수 있는데, 좌우 혼동, 손가락 실인증, 쓰기 장애, 난독증, 산술 불능증, 반대쪽 반맹증 또는 하위 사분맹을 포함한다.[7] 비우세 반구의 아래마루소엽 손상은 지형 기억 상실, 병식 부전, 구성 실행증, 의상 실행증, 반대쪽 반측 공간 무시, 반대쪽 반맹증 또는 하위 사분맹을 유발한다.[7]

6. 다른 동물과의 비교

기능적 영상 실험에 따르면 인간의 아래마루소엽의 왼쪽 앞위모서리이랑(aSMG)은 도구 사용과 관련된 진화된 특성을 나타낸다.[1] 이러한 기능적 특수성이 인간에게만 고유한 것인지는 현재 알려져 있지 않다.[1] 보완적인 실험이 원숭이만을 대상으로 수행되었고, 유인원을 대상으로 한 실험은 없기 때문이다.[1] 침팬지의 습관적인 도구 사용은 인간 aSMG의 독특성에 대한 의문을 제기하는데, 이는 aSMG의 기능이 인간과 침팬지의 공통 조상으로부터 분기되기 전에 진화했을 가능성이 있기 때문이다.[1]

7. 추가 이미지

참조

[1]

웹사이트

The Brain from top to bottom

http://thebrain.mcgi[...]

2011-01-01

[2]

논문

Sex differences in the inferior parietal lobule

1999-12-01

[3]

논문

Intrinsic connections and architectonics of posterior parietal cortex in the rhesus monkey

https://pubmed.ncbi.[...]

1982-01-10

[4]

논문

Neural response to specific components of fearful faces in healthy and schizophrenic adults

https://zenodo.org/r[...]

[5]

웹사이트

Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry

http://www.neurosurv[...]

2003-01-01

[6]

서적

2009-01-01

[7]

간행물

암묵기억과 외현기억 인출의 신경학적 기전:기능적 자기공명영상법,강형근·정광우·박태진·서정진·김형중·은성종·정태웅

https://synapse.kore[...]

2003-01-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com