오스만 그리스인

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

오스만 그리스인은 오스만 제국 내에서 거주했던 그리스인들을 지칭한다. 오스만 제국에서 그리스 정교회 신자들은 짐미로 간주되어 제한적인 자유를 누렸으나, 2등 시민으로 취급받았다. 19세기 탄지마트 개혁과 청년 투르크당 혁명을 거치면서 그리스인들의 지위 개선에 대한 희망이 있었으나, 1914년부터 1923년까지 그리스인 집단 학살로 이어졌다. 오스만 제국 내 그리스인들은 그리스 문화와 언어를 유지하며 정체성을 지켜왔으며, 콘스탄티노폴리스 총대주교청을 중심으로 종교적, 정치적 지도력을 행사했다. 쾨세 미할, 쾨셈 술탄, 아리스토텔레스 오나시스 등 다양한 분야에서 활동한 많은 오스만 그리스인들이 있었다.

1908년 7월 24일, 술탄 압둘 하미드 2세(재위 1876–1909)가 권좌에서 물러나고 입헌 군주국으로 복귀하면서 오스만 제국 내 그리스인들의 평등에 대한 희망이 밝아졌다.[3] 개혁 지향적인 통일진보위원회(청년 투르크당)는 술탄을 폐위시키고 메흐메드 5세 (재위 1908–1918)로 교체했다. 제1차 세계 대전 전, 약 180만 명의 그리스인이 오스만 제국에 거주하고 있었다.[3] 1908년 의회에는 26명의 오스만 그리스인 의원이 있었지만, 1914년에는 그 수가 18명으로 줄었다.[4]

2. 오스만 제국의 그리스인

2. 1. 밀레트 제도와 그리스인의 지위

오스만 제국에서 그리스 기독교인들은 짐미 제도에 따라 예배의 자유 등 제한적인 자유를 보장받았지만, 2등 시민으로 취급되었다.[2] 그리스인들은 무슬림과 동등하게 여겨지지 않았으며, 법정에서 무슬림에 대한 증언이 인정되지 않았고, 무기 소지, 말 타기 등이 금지되었다.[2] 종교적 관습도 무슬림의 관습에 따라야 했으며, 이를 위반할 시 벌금부터 처형까지 처벌받을 수 있었다.[2]

콘스탄티노폴리스 총대주교는 술탄의 모든 정교회 신민의 최고 종교 및 정치 지도자(민족 지도자)로 인정받았다.[1] 1453년 콘스탄티노폴리스 함락 이후, 술탄이 비잔틴 황제를 대체하면서, 총대주교는 그리스인 및 그리스 정교회 ''밀레트''에 포함된 다른 민족의 종교적, 국가적 지도자로 인정받았다.[1] 총대주교청은 오스만 제국이 국적과 종교를 구분하지 않고 모든 정교회 기독교인을 단일 개체로 간주했기 때문에 중요한 역할을 수행했다. 총대주교와 교회 고위 성직자들은 오스만 제국 내 그리스인들의 권력 중심을 형성하고, 비잔틴 귀족들을 끌어들였다.

[[File:Greek_Asia_Minor_dialects.png|thumb|200px|right|1910년 아나톨리아 그리스인의 분포: 노란색은 민중 그리스어, 주황색은 폰토스 그리스어, 녹색은 카파도키아 그리스어 화자이며, 개별 마을이 표시되어 있다.[1]

2. 2. 19세기 개혁과 좌절

19세기 중반, 오스만 제국은 탄지마트 개혁을 통해 비무슬림의 상황을 개선하려 했으나, 큰 효과를 보지 못했다. 1856년, ''하티 훔마윤''은 민족과 종교에 관계없이 모든 오스만 시민의 평등을 약속하며, 1839년 ''귈하네 하티 셰리프''의 범위를 확대했다. 영국, 프랑스, 러시아 등 유럽 열강은 오스만 제국의 기독교도 처우에 문제를 제기하며, 오스만 정부(고귀한 문)에 모든 시민에게 동등한 권리를 부여하도록 압력을 가했다. 개혁은 1876년 11월 23일 ''카눈-으 에사시''(헌법) 공포로 절정에 달했고, 신앙의 자유와 법 앞의 모든 시민 평등을 확립했다.

2. 3. 청년 투르크당 혁명과 그리스인의 희망

1908년 7월 24일, 통일진보위원회(일반적으로 청년 투르크당으로 불림)는 술탄 압둘 하미드 2세(재위 1876–1909)의 전제 통치에 반대하며 반란을 주도하여 권좌에서 물러나게 하고 입헌 군주국으로 복귀하면서 오스만 제국 내 그리스인들의 평등에 대한 희망이 밝아졌다.[3] 개혁 지향적인 청년 투르크당은 술탄을 폐위시키고 메흐메드 5세(재위 1908–1918)로 교체했다.

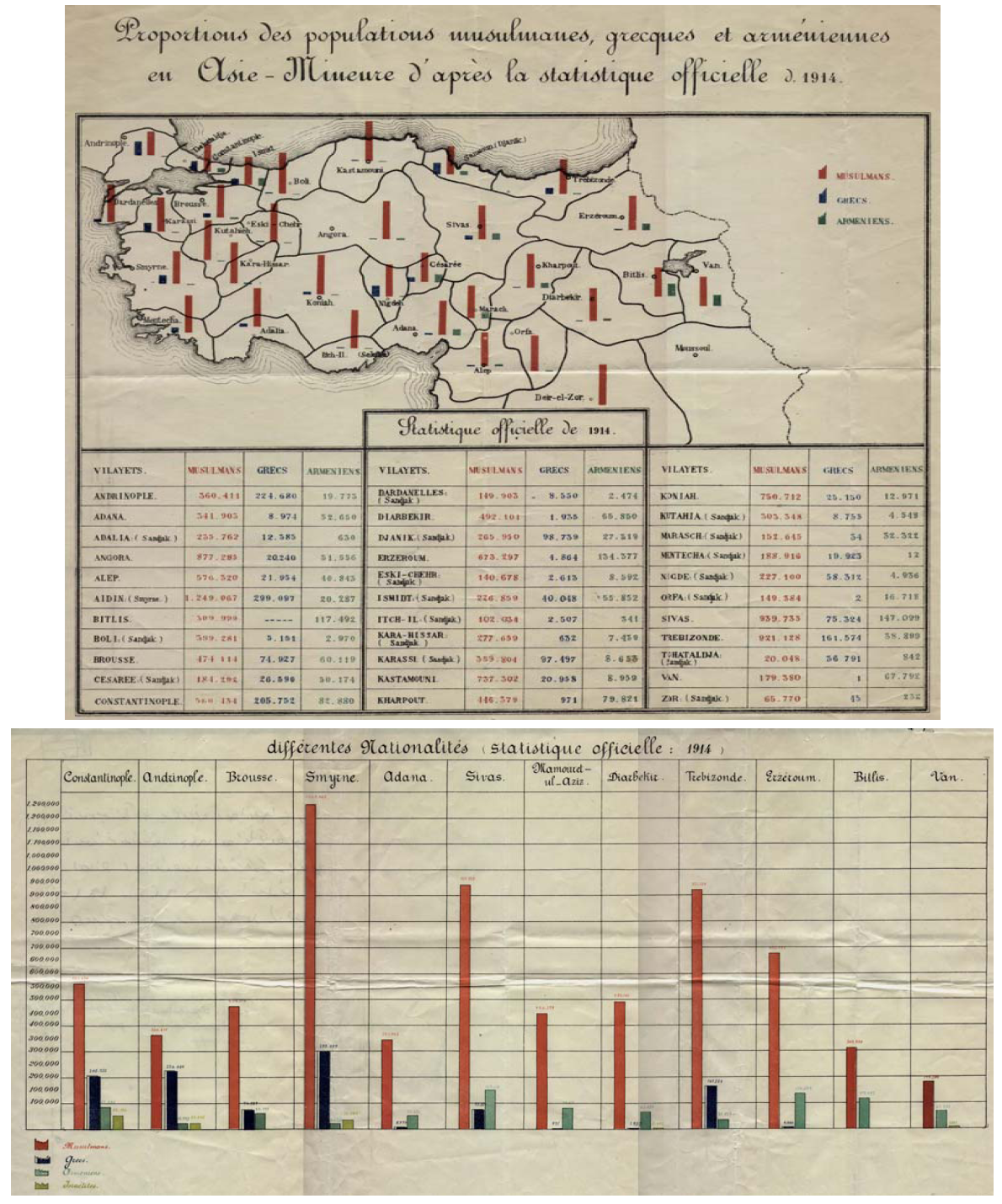

제1차 세계 대전 전, 약 180만 명의 그리스인이 오스만 제국에 거주하고 있었다.[3] 일부 저명한 오스만 그리스인들은 국회의원으로 활동했다. 1908년 의회에는 26명의 오스만 그리스인 의원이 있었지만, 1914년에는 그 수가 18명으로 줄었다.[4]

3. 그리스인 집단 학살 (1914-1923)

1914년부터 1923년까지 트라키아와 소아시아의 그리스인들은 학살과 죽음의 행진을 포함한 내부 추방과 같은 탄압을 받았다.[6] 국제 대량학살 학자 협회 (IAGS)는 이를 집단 학살로 인정하고, 이 탄압을 ''그리스인 집단 학살''이라고 부른다.[6] 소아시아의 오스만 제국 내 그리스인 인구는 2,300개의 지역 학교, 200,000명의 학생, 5,000명의 교사, 2,000개의 그리스 정교회 교회, 3,000명의 그리스 정교회 사제를 보유하고 있었던 것으로 추정된다.[5]

3. 1. 학살의 배경과 원인

3. 2. 학살의 전개 과정

3. 3. 국제사회의 반응과 인정

4. 오스만 제국 내 그리스인의 정체성

1453년 콘스탄티노폴리스 함락 이후, 술탄이 종속된 기독교도들 사이에서 사실상 비잔틴 황제를 대체하면서, 콘스탄티노폴리스 세계 총대주교는 술탄으로부터 그리스인 및 그리스 정교회 ''밀레트''에 포함된 다른 민족의 종교적, 국가적 지도자 (''민족 지도자'')로 인정받았다. 총대주교청은 오스만 제국 기독교인들 사이에서 주요한 중요성을 얻었으며, 오스만 제국은 법적으로 국적과 종교를 구분하지 않았고 제국의 모든 정교회 기독교인을 단일 개체로 간주했기 때문에 이 중요한 역할을 수행했다.

오스만 제국 내 총대주교청의 지위는 비잔틴 제국의 부활과 재건에 초점을 맞춘 그리스 르네상스 프로젝트를 장려했다. 총대주교와 그 주변의 교회 고위 성직자들은 오스만 제국 내부에서 그리스인들의 첫 번째 권력 중심을 형성했으며, 이는 오스만 제국의 구조에 침투하는 데 성공했고, 이전 비잔틴 귀족들을 끌어들였다.

그리스인은 오스만 제국에 의해 설립된 더 큰 기독교 정교회 공동체 내에서 자의식이 강한 집단이었다.[7] 그들은 그리스 문화, 관습, 언어 및 교육 전통을 유지함으로써 정교회 신자들과 구별되었다.[7][8] 비잔틴 제국 이후 오스만 제국 시대 내내, 그리스인들은 콘스탄티노폴리스 세계 총대주교청의 일원으로서 스스로를 ''Graikoi''(그리스어: Γραικοί, "그리스인")와 ''Romaioi'' 또는 ''Romioi''(그리스어: Ρωμαίοι/Ρωμηιοί, "로마인")라고 불렀다.[9][10][11]

4. 1. 언어와 교육

오스만 제국 내 그리스인들은 스스로를 ''Graikoi''(그리스어: Γραικοί, "그리스인")와 ''Romaioi'' 또는 ''Romioi''(그리스어: Ρωμαίοι/Ρωμηιοί, "로마인")라고 불렀다.[9][10][11] 이들은 더 큰 기독교 정교회 공동체 내에서도 그리스 문화, 관습, 언어 및 교육 전통을 유지하며 자의식이 강한 집단으로 남아있었다.[7][8]4. 2. 종교와 문화

그리스인은 오스만 제국에 의해 설립된 더 큰 기독교 정교회 공동체 내에서 자의식이 강한 집단이었다.[7] 그들은 그리스 문화, 관습, 언어 및 교육 전통을 유지함으로써 정교회 신자들과 구별되었다.[7][8] 비잔틴 제국 이후 오스만 제국 시대 내내, 그리스인들은 콘스탄티노폴리스 세계 총대주교청의 일원으로서 스스로를 ''Graikoi''(그리스어: Γραικοί, "그리스인")와 ''Romaioi'' 또는 ''Romioi''(그리스어: Ρωμαίοι/Ρωμηιοί, "로마인")라고 불렀다.[9][10][11]

5. 저명한 오스만 그리스인

쾨세 미할(1340년 사망), 닐뤼페르 하툰(1363년 사망)과 같이 초기 오스만 제국 역사에 영향을 미친 인물부터, 파르갈리 이브라힘 파샤(1494–1536, 술레이만 1세의 대재상), 쾨셈 술탄(1589–1651, 아흐메트 1세의 아내)과 같이 오스만 제국의 고위 관직을 역임한 인물들도 있었다. 메시 파샤(1443–1501), 룸 메흐메트 파샤(1470년 사망), 마이클 크리토불루스(1470년 사망), 하듬 술레이만 파샤(1467–1547) 등도 주요한 인물이다.

근대에는 알렉산드로 카라토도리(1833–1906), 바실 자하로프(1850–1936, 무기 상인 겸 금융가), 엘리아 카잔(1909–2003, 감독, 제작자, 작가 겸 배우) 등 국제적으로 명성을 얻은 그리스인들도 등장했다. 크리스타키스 조그라포스(1820–1896, 은행가 겸 자선가), 엘리아스 베네지스(1904–1973, 아이발릭 출신 작가), 에반젤리노스 미사일리디스(1820–1890), 후세인 힐미 파샤(1855–1922, 대재상), 마이클 바실레이우(19세기 상인 겸 자선가)도 있다.

니콜라스 마브로코르다토스(1670–1730), 알렉산더 마브로코르다토스 공(1791–1865, 그리스 정치가), 이브라힘 에뎀 파샤(1819–1893, 대재상), 알렉산드로스 마브로게니스(1845–1929, 사모스 공), 콘스탄틴 안토풀로스(1835–1902, 파샤), 콘스탄티노스 무수루스(1807–1891, 파샤), 게오르기오스 쿠르토글루(1856–1912, 파샤), 파블로스 카롤리디스(1849–1930, 오스만 의회 의원), 요르고 자리피(1810–1884, 은행가 겸 금융가) 등 다양한 분야에서 활동한 인물들이 많았다.

레오니다스 파라스케보풀로스(1860–1936, 그리스 군인 겸 정치인), 코스타스 스카르벨리스(1880–1942, 유명 가수), 마타이오스 코피디스(1855–1921, 사업가 겸 정치인), 아리스토텔레스 오나시스(1906–1975, 해운 재벌), 안톤 크리스토포리디스(1918–1985, 그리스 라이트헤비급 복서), 알렉 이시고니스 경(1906–1988, 미니를 만든 그리스계 영국 자동차 디자이너), 아다만티오스 코라이스(1748–1833, 그리스 인문학자), 로자 에스케나지(1890–1980, 유명 가수), 리타 아바치(1914–1969, 유명 가수), 요르고스 세페리스(1900–1971, 노벨 문학상을 수상한 그리스 시인), 마리카 니누(1918–1957, 유명 가수), 야니스 파파이오안누(1913–1972, 유명 가수) 등도 저명한 오스만 그리스인들이다.

참조

[1]

논문

[2]

논문

[3]

논문

[4]

논문

[5]

논문

[6]

웹사이트

Genocide Scholars Association Officially Recognizes Assyrian, Greek Genocides

http://genocideschol[...]

2007-12-16

[7]

논문

[8]

논문

[9]

논문

[10]

논문

[11]

논문

[12]

논문

[13]

논문

[14]

논문

[15]

논문

[16]

논문

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com