유해섬

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

유해섬은 도교 신선으로, 다양한 이름으로 불리며, 특히 "바다 두꺼비 스승"으로 널리 알려져 있다. 그는 세 발 달린 두꺼비를 상징으로 하며, 연금술 및 도교 철학 관련 저술을 남겼다. 유해섬은 전진교의 5조 중 한 명으로 존경받았으며, 재물을 불러오는 상징으로 여겨져 재신으로도 숭배받았다. 한국에서는 심사정과 이정의 그림을 통해 유해섬의 모습을 찾아볼 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중국의 남신 - 토지신

토지신은 중국 및 동아시아에서 땅과 토양을 관장하는 신으로, 토지공, 토지신, 토아펙콩 등 다양한 명칭으로 불리며, 사신 신앙과 관련되어 농경 사회의 풍년과 생산성을 관장하는 민중 신앙으로, 현재도 여러 지역에서 사당과 축제가 존재한다. - 중국의 남신 - 복희

복희는 고대 중국 신화 속 인물로, 여와와 함께 인류의 조상으로 숭배받으며, 팔괘를 창시하고 문자를 만들었으며 다양한 문화를 창조하고 전파한 인물로 여겨진다. - 도교 - 태극

태극은 만물의 근원이자 음양의 기원으로 여겨지는 중국 사상의 개념으로, 우주 생성론의 핵심이며 한국 문화의 중요한 상징이다. - 도교 - 장자

장자는 중국 전국 시대의 철학자로, 《장자》를 저술하여 개인의 자유와 무위자연의 삶을 추구했으며 노장사상으로 도교에 영향을 미쳤다.

| 유해섬 | |

|---|---|

| 인물 정보 | |

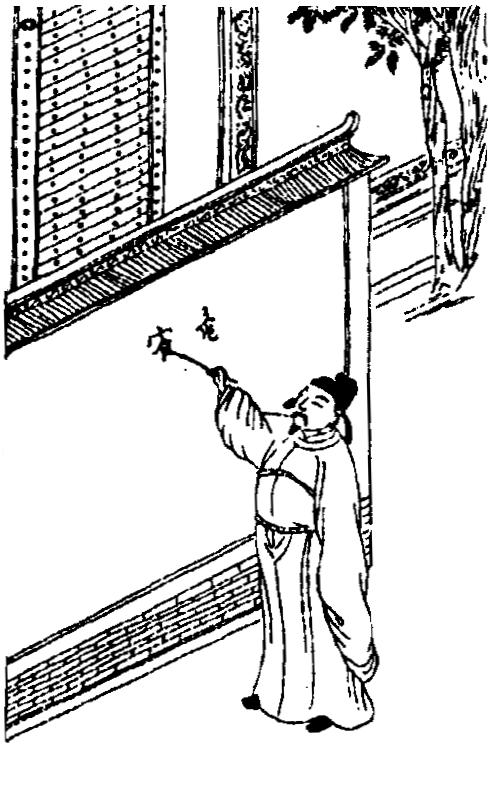

![류해섬이 [[진섬 (두꺼비)|세 발 달린 두꺼비]]를 들고 있는 모습, [[류쥔 (화가)|류쥔]]의 15세기 그림](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png) | |

| 이름 | 류해섬 (劉海蟾) |

| 로마자 표기 | Ryu Haeseom |

| 별칭 | 해섬 (海蟾) |

| 출생 시기 | 기원전 10세기 경 |

| 사망 시기 | 기원전 10세기 경 |

| 직업 | 도교 신선 |

| 상세 정보 | |

| 관련 인물 | 진섬 |

2. 명칭

유해섬은 여러 이름으로 알려져 있다. 성씨인 유(劉)는 흔한 중국 성씨이며, 특히 한나라 황실에서 사용되었다. 그의 본명은 조(操, 操|차오중국어)였으나, 나중에 현영(玄英, 玄英|쉬안잉중국어, "신비로운 꽃")으로 개명했다.[4][5][6][7][8][9] 그의 자는 종성(宗成), 소원(昭元), 또는 소원(昭遠)이었다.

유해섬의 생애에 대한 성인전 기록은 자세하지 않다. 그의 이름은 제자로 여겨지는 장백단 관련 기록에서도 거의 찾아보기 어렵고, 1069년 유해섬이 촉 지역을 방문하여 장백단에게 '금단(金丹, 불멸의 약)' 제조법을 전수했다는 언급 정도만 남아 있다. 초기 기록에서는 진단(989년 사망)의 제자로 언급되기도 했지만, 후대의 자세한 성인전은 주로 그를 시조로 여기는 전진교에서 편찬했다.

도교에서는 해섬자(海蟾子, 海蟾子|하이찬쯔중국어, "바다 두꺼비 스승")라는 호를 사용했다. '해섬(海蟾)'이라는 이름은 "바다"를 뜻하는 '해'(海, 海|하이중국어)와 "두꺼비"를 뜻하는 '섬'(蟾, 蟾|찬중국어)이 합쳐진 것이다. 이는 복합어 섬서(蟾蜍, 蟾蜍|찬추중국어, "두꺼비" 또는 달 속의 전설적인 두꺼비)와 관련이 있다. 후대에는 주로 유해(劉海, 劉海|류하이중국어)라는 이름으로 널리 알려졌다. 17세기 초의 문헌인 『역대신선통감(歷代神仙通鑒)』에서는 유해(劉海)를 중국 복합 성씨로 보기도 했으나, 이는 다른 자료에서는 뒷받침되지 않는다.

유해섬은 랑팡의 광양구에 살았다고 전해지므로, 광양 선생(廣陽先生, 廣陽先生|광양셴성중국어) 또는 광양 유 진인(廣陽劉真人, 廣陽劉真人|광양류전런중국어, "광양의 완성된 사람 유")이라고도 불린다.

신선으로서 유해는 보통 앞머리를 한 젊은 남자로 묘사되는데, 이 때문에 그의 이름에서 유래한 '유해'(劉海, 劉海|류하이중국어)는 표준 중국어에서 "앞머리"를 뜻하는 단어가 되었다.

중국 생물 분류에서 '해섬서'(海蟾蜍, 海蟾蜍|하이찬추중국어, 직역: "바다 두꺼비")는 사탕수수두꺼비(*Bufo marinus*)를 가리키며, '해섬어'(海蟾魚, 海蟾魚|하이찬위중국어, 직역: "바다 두꺼비 물고기")는 두꺼비고기과(Batrachoididae)의 탈라소프리네(*Thalassophryne*) 속을 지칭한다. 이들은 모두 중국 토종 생물은 아니다. 반면, 두꺼비고기과의 특정 종은 동남아시아 해역에 서식하며, 두꺼비 같은 외형(부푼 몸통에서 가늘어지는 꼬리) 때문에 전통적인 금섬(金蟾, 세 발 두꺼비)과 유사하게 보이기도 한다. 영어권의 일반명 'sea toad'는 심해 아귀목 케우낙스과(Chaunacidae) 어류를 통칭한다.

일본어에서는 유해섬(劉海蟾)을 가마 선인(蝦蟇仙人, 蝦蟇仙人|가마 센닌일본어, "두꺼비 신선")이라고 부르며, 그가 데리고 다니는 세 발 달린 두꺼비는 세이아진(青蛙神, 青蛙神|세이아진일본어, "개구리 신")으로 여겨진다. 중국의 청와신(青蛙神, 青蛙神|칭와선중국어, 개구리 신)은 푸쑹링의 단편 소설집 『요재지이』(1740)에도 등장한다.

중국학자 앙리 도레(Henri Doré)는 유해섬의 이름에 대한 통일된 견해가 없으며, 그의 행적에 대해서는 더욱 의견이 분분하다고 지적했다.

한국에서는 유해섬이 두꺼비(하마, 蝦蟆)와 함께 등장하는 그림이 전해진다. 대표적으로 조선 시대 화가 심사정의 <하마선인도>(蝦蟆仙人圖)와 <선인도해도>(仙人渡海圖), 그리고 이정의 <두꺼비를 탄 신선>(騎蟾圖)이 유명하다.[4][5][6][7][8][9]

3. 생애와 전설

유해섬의 가장 오래된 전기로 알려진 것은 1241년에 쓰인 金蓮正宗記|금련정종기중국어로, 후대 기록들의 바탕이 되었다. 이 기록에 따르면 그는 현재의 베이징 근처 허베이성 북부 연산 출신이다. 혼란스러웠던 오대 십국 시대(907-957)에 황로(黃老) 철학에 능통했고, 과거의 진사과에 합격했다. 잠시 연나라의 황제를 자칭했던 유수광(재위 911-914) 밑에서 일했고, 이후 요나라(거란 제국, 907-1125)를 세운 아보기 아래에서 916년 재상으로 임명되었다고 한다. 다른 기록에서는 후량의 연왕 유수광을 섬겨 승상까지 지냈다고도 한다.

유해섬이 도교에 귀의하게 된 계기에 대한 유명한 이야기가 전해진다. 어느 날, 그가 높은 관직에 있을 때 스스로를 정양자(正陽子, '올바른 음양의 스승')라 칭하는 도인을 만났다. 그는 사실 유명한 신선인 종리권이었다. 종리권은 유해섬에게 달걀 열 개와 (가운데 구멍이 뚫린) 금전 열 닢을 가져오게 한 다음, 동전 위에 달걀을 하나씩 위태롭게 쌓아 올렸다. 이를 본 유해섬이 "정말 위험하군요!"라고 외치자, 도인은 미소를 지으며 "재상의 자리는 이보다 훨씬 더 위험합니다!"라고 답했다. 다른 이야기에서는 정양자가 책상 위에 돈을 놓고 그 위에 달걀을 차례로 쌓자, 유해섬이 위험하다고 외쳤고, 도인은 "그대의 신분이 이것보다 훨씬 더 위험하다"는 말을 남겼다고 한다.

이 사건을 계기로 큰 깨달음을 얻은 유해섬은 즉시 관직을 버리고 재산을 포기했으며, 집을 떠나 방랑길에 올랐다. 그는 이름을 유현영(劉玄英)으로 바꾸었지만, 도교인들은 그를 해섬(海蟾, '바다 두꺼비')이라고 불렀다. 이후 화산과 종남산 등 산시성 일대에서 홀로 수행하며 도를 닦아 마침내 신선(仙人)의 경지에 이르렀다고 한다. 어떤 기록에서는 미친 사람처럼 행동하며 신변의 위협에서 벗어난 뒤 도사가 되어 해섬자(海蟾子)라 칭하고 수행에 전념했다고도 한다. 후에 여동빈을 만나 금액환단(金液還丹)의 비결을 전수받고, 현재의 산시성 시안시 후이구 종남산 기슭에서 수도하여 신선이 되었다고 전해진다. 후세에는 그곳에 '유해묘(劉海廟)'가 세워졌다.

신선이 된 유해섬은 12세기와 13세기에 특히 존경받았다. 전진교 기록에 따르면 그는 도교의 대가인 진단(989년 사망), 종방(種放, 955-1015), 장무몽(張無夢, 985-1065 활동) 등과 교류했다. 그의 스승으로는 팔선 중 두 명인 종리권(정양자)과 여동빈이 꼽힌다. 이 세 신선은 세상을 다니며 사람들에게 도교의 가르침을 전파한 것으로 유명하며, 이들의 이야기는 성인전뿐 아니라 시와 희곡의 소재로도 자주 등장했다. 예를 들어, 凝陽董真人遇仙記|응양동진인우선기중국어는 여진족 군인이었던 동수지(董守志, 1160-1227)가 유해섬, 여동빈, 종리권에게 가르침을 받아 새로운 도교 문파를 열었다는 이야기를 담고 있다. 유해섬은 성선(成仙)한 후 종남산과 태화산 사이를 오가며 여러 신이한 일들을 보였다고 전해지는데, 한 도관 벽에 '구학제수(龜鶴齊壽)' 네 글자를 쓰자 동시에 수천 리 밖의 다른 도관들에도 같은 글자가 나타났다는 이야기도 있다.

유해섬은 종종 앞머리를 늘어뜨린 선동(仙童)의 모습으로 그려지는데, 이 때문에 '유해(劉海)'라는 말이 머리 모양이나 앞머리를 뜻하는 단어로 사용되기도 한다. 명나라 시대 이후에는 재신(財神)으로 모셔지며 민간에서 큰 인기를 얻었다. 명대의 列仙全傳|열선전전중국어에서는 그를 팔선 중 한 명으로 꼽기도 한다.

전진교에서는 유해섬을 북오조(北五祖) 중 한 명으로 높이 받들었다. 1269년 원나라 세조 쿠빌라이는 그에게 '명오홍도진군(明悟弘道眞君)'이라는 호를 내렸고, 1310년 무종 카이샨은 '해섬명오홍도순우제군(海蟾明悟弘道純佑帝君)'이라는 호를 더했다.

다만 유해섬의 정확한 생몰년은 알려져 있지 않다. 학자들은 그가 10세기에 살았거나, 오대 시대(907-960)에 활동했으며, 1031년경에 전성기를 누렸거나, 1050년 이전에 사망했을 것으로 추정한다. 홀름스 웰치(Holmes Welch)는 유해섬의 전기에 나타나는 연대기적 문제점을 지적했다. 만약 그가 여동빈(800년경 활동)의 제자이고, 911-913년에 유수광의 신하였으며, 1070년경에 장백단의 스승이었다면, 그는 약 270년을 살았다는 계산이 나오는데, 이는 도교인들 사이에서도 매우 긴 수명이다. 웰치는 제자가 스승 사후에 책이나 환상을 통해 가르침을 받는 경우도 있다고 설명한다.

4. 저술

유해섬의 연금술 관련 문헌과 시는 널리 알려진 것으로 보이나, 일부는 정경인 도장에 인용되고 송나라와 원나라의 여러 내단 작품에 인용된 것을 제외하면 많은 작품이 유실되었다. 유해섬은 그의 시와 사찰 벽에 남긴 서예 작품으로도 유명했는데, 이는 뤼동빈이 선호했던 방식이기도 하다.

(1060년) ''구당서''와 (1345년) ''송사''의 공식 서지 목록에는 모두 '환금편'(還金篇, "금으로 되돌리는 장")이 유해섬의 저작으로 기록되어 있으며, 여기서는 그를 도교식 이름인 해섬자 현영(海蟾子玄英)으로 칭하고 있다. 유해섬의 저작으로 알려진 또 다른 문헌은 ''황제음부경집해''(黃帝陰符經集解, "황제의 숨겨진 부적 경전에 대한 해석 모음")이다. 이는 10개의 다른 출처에서 내용을 가져온 것으로 추정되는데, 이 중 다수는 후대에 조작된 것으로 보인다.

유해섬의 자전적 작품으로 알려진 '입도가'(入道歌, "도사가 되는 노래")는 위경으로 여겨지며, ''금련정종집''(金蓮正宗集)에 실린 그의 표준 전기에 포함되어 있고 여러 장소의 돌에 새겨졌다.

'지진가'(至真歌, "궁극의 완벽의 노래")라는 짧은 글은 (1796년-1820년) ''도장집요''(道藏輯要, "도교 경전의 본질")에 유해섬의 작품으로 기록되어 있다. 그러나 이 글에서는 그를 해섬제군(海蟾帝君)으로 칭하는데, 이는 원나라 무종(쿠릴루크 칸)이 1310년에 그에게 내린 존칭인 제군(帝君, "주권 군주")을 사용한 것이다. 따라서 이 판본 자체는 14세기 이후에 작성되었을 가능성이 높다.

주요 저서 목록은 다음과 같다.

5. 전진교(全眞敎)와의 관계

유해섬은 전진교(全眞敎)에서 북오조(北五祖) 중 한 명으로 존숭받는다. 전통적인 전진교 전설에 따르면, 창시자 왕중양(王重陽)은 종리권(鍾離權), 여동빈(呂洞賓), 그리고 유해섬 등 신선들의 가르침을 받아 깨달음을 얻었다고 전해진다. 왕중양 사후 이들과 동화제군(東華帝君)을 합쳐 전진교의 5조(五祖)로 삼았다.

유해섬과 그의 스승으로 알려진 종리권, 여동빈은 전진교 내에서 북종(北宗)과 남종(南宗) 양쪽 모두에게 중요한 인물로 여겨진다. 14세기 초 일부 전진교 문헌에서는 유해섬이 종리권의 가르침을 북쪽의 왕중양과 남쪽의 장백단(張伯端)에게 각각 전수하여, 북종과 남종을 잇는 역할을 했다고 기술하기도 했다. 이는 두 종파의 공통된 기원을 강조하려는 의도로 해석될 수 있다.

그의 중요성은 공식적으로도 인정받아, 1269년 원 세조는 유해섬에게 "명오홍도진군(明悟弘道真君)"이라는 칭호를 내렸고, 1310년 무종은 "해섬명오홍도순우제군(海蟾明悟弘道純佑帝君)"이라는 칭호를 더하여 그의 지위를 높였다.

6. 상징

유해섬의 가장 대표적인 상징은 세 발 달린 두꺼비인 금섬(金蟾, 金蟾|진찬중국어)이다. 중국 신화에서 세 발 두꺼비는 달을 상징하며, 이는 태양을 상징하는 세 발 까마귀와 대비된다. 고대 전설에 따르면, 세 발 두꺼비는 남편 후예에게서 불사약을 훔쳐 달로 달아난 달의 여신 창어가 변한 모습이라고 한다.

도교에서는 두꺼비를 불멸, 장수와 연결 짓기도 한다. 갈홍의 『포박자』에는 만 년 묵은 두꺼비, 즉 '찬추'(蟾蜍)가 불로장생을 가져다주는 신비한 '육지'(肉芝)로 묘사된다. 특정 절차를 거쳐 얻은 두꺼비는 신비한 힘을 발휘한다고 기록되어 있다. 또한 전통 중국 의학에서는 두꺼비의 독인 '찬수'(蟾酥)를 약재로 사용했으며, 이것이 환각 효과를 일으킬 수 있다는 점에서 유해섬과 두꺼비의 관계를 설명하려는 정신 활성 두꺼비 가설도 제기되었다. 학자 조셉 니덤 등은 세 발 두꺼비가 달 토끼와 마찬가지로 달, 즉 음(陰)의 힘을 상징하며 연금술의 비약 제조와 관련이 있다고 보았다.

민간 설화에서 유해섬의 세 발 두꺼비는 밤에 진주를 낳으며, 이 진주를 먹으면 불멸자가 되거나 죽은 이를 살릴 수 있다고 전해진다. 유해섬은 종종 동전 꿰미를 들고 세 발 두꺼비를 다루는 모습으로 그려지는데, 이는 '유해희금섬'(劉海戲金蟾, 유해가 금두꺼비와 놀다)이라는 이야기와 관련 깊다. 한 이야기에 따르면, 두꺼비는 유해섬의 이동 수단이었으나 때때로 우물로 도망쳤고, 유해섬은 금화 꿰미로 두꺼비를 유인하여 다시 붙잡았다고 한다. 이 모습은 재물을 불러오는 행운의 상징으로 여겨진다. 다른 이야기에서는 두꺼비가 독기를 뿜는 해로운 존재였으며, 유해섬이 돈(인간을 파멸시키는 매력의 상징)을 이용해 두꺼비를 낚아 없앴다고도 한다.

유해섬이 동전 꿰미와 두꺼비를 지닌 모습은 팔선 중 한 명인 란채화(동전을 끌고 다니며 돈에 대한 경멸을 보임)와 북송 시대 도사 헬란 치전(賀蘭棲真, 세 발 금두꺼비를 먹고 신선이 됨)의 이야기에서 영향을 받았을 가능성이 제기된다.

유해섬은 특징적인 앞머리를 한 모습으로 그려지기도 하는데, 현대 중국어에서 '앞머리'를 뜻하는 '류하이'(劉海|류하이중국어)는 바로 유해섬의 이름에서 유래한 단어이다.

명대 이후 유해섬은 재신(財神)으로서 민간에서 큰 인기를 얻었다. 때로는 중국 사원에서 문신(文神)으로 모셔지기도 하며, 바늘 제작자들의 수호성인으로 여겨지기도 한다. 일본에서는 유해섬을 '가마 선인'(蝦蟇仙人, 蝦蟇仙人|가마 센닌일본어, 두꺼비 신선)이라 부르며, 그의 세 발 두꺼비는 '세이아진'(青蛙神, 青蛙神|세이아진일본어, 개구리 신)으로 불린다.

초기 도교 기록에서 유해섬은 주로 비밀스러운 내단 수련법의 대가로 묘사되었으나, 시간이 흐르면서 점차 부와 행운을 가져다주는 상징으로 변화하였다.

7. 한국 문화 속의 유해섬

두꺼비(하마, 蝦蟆)가 등장하는 그림은 중국, 일본 등 동아시아 문화권에서 찾아볼 수 있다. 한국에서도 조선시대에 두꺼비와 관련된 신선, 특히 유해섬(해섬자, 海蟾子)을 주제로 한 그림들이 그려졌는데, 대표적으로 화가 심사정과 이정 등의 작품이 전해진다.[4][5][6][7][8][9]

7. 1. 심사정과 유해섬

두꺼비(하마, 蝦蟆)가 등장하는 그림은 중국이나 일본 등에서도 찾아볼 수 있다. 한국에서는 조선시대 화가 심사정이 유해섬(해섬자, 海蟾子)을 그린 그림이 유명하다. 대표적인 작품으로는 「하마선인도」(蝦蟆仙人圖)와 「선인도해도」(仙人渡海圖)가 전해진다.[4][5][6][7][8][9]7. 2. 이정과 유해섬

조선 중기의 화가 이정의 작품 중에는 두꺼비(하마, 蝦蟆)를 소재로 한 그림이 있다. 특히 그의 작품 '<두꺼비를 탄 신선>(기섬도, 騎蟾圖)'는 두꺼비를 탄 신선의 모습을 그린 것으로 유명하며, 이는 중국의 신선인 유해섬(해섬자, 海蟾子)을 표현한 것으로 여겨진다.[4][5][6][7][8][9]8. 현대적 의의

명나라 시대 이후, 유해섬은 재물과 행운을 가져다주는 재신(財神)으로서 민간에서 널리 숭배받기 시작했다. 이는 높은 관직이었던 승상 자리를 버리고 도사가 된 그의 특별한 이력이 민중들에게 깊은 인상을 주었기 때문으로 보인다. 세속적인 권력과 부귀영화를 멀리하고 정신적인 완성을 추구한 그의 삶이 역설적으로 사람들에게 부와 복을 가져다주는 상징으로 받아들여진 것이다.

종교적으로도 유해섬은 중요한 위치를 차지한다. 그는 도교의 주요 종파인 전진교에서 북오조(北五祖중국어) 중 한 명으로 존숭받았다. 이러한 그의 위상은 국가적으로도 인정받아, 1269년 원나라의 세조는 그에게 "명오홍도진군(明悟弘道真君)"이라는 봉호를 내렸으며, 1310년에는 무종이 "해섬명오홍도순우제군(海蟾明悟弘道純佑帝君)"이라는 봉호를 더하여 그의 신격(神格)을 더욱 높였다. 이러한 역사적 배경 속에서 유해섬은 오늘날까지 도교 신앙과 민간 신앙 모두에서 중요한 인물로 여겨지고 있다.

참조

[1]

문헌

Jing

[2]

서적

正統道蔵『金蓮正宗仙源像伝』

[3]

서적

Researches into Chinese Superstitions

Tusewei

[4]

문서

선인도해도(仙人渡海圖)

국립중앙박물관

[5]

문서

하마선인도(蝦蟆仙人圖)

간송미술관

[6]

문서

기섬도騎蟾圖

이화여대박물관

[7]

웹사이트

하마선인도(蝦蟆仙人圖)

http://www.towooart.[...]

토우조형연구소

[8]

뉴스

그림속 그림 보기 - 선인도해도,심사정

http://m.daejonilbo.[...]

대전일보

[9]

웹사이트

돈의 신선, 유해(劉海)를 만나다,기섬도騎蟾圖

https://blog.hanaban[...]

하나은행 공식블로그

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com