익스플로러 1호

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

익스플로러 1호는 1958년 1월 31일 미국이 발사한 최초의 인공위성이자, 미국 우주 개발 경쟁의 중요한 이정표이다. 소련의 스푸트니크 1호 발사에 대응하여 개발되었으며, 캘리포니아 공과대학 제트 추진 연구소에서 설계하고, 아이오와 대학교의 제임스 밴 앨런이 과학 장비를 제작했다. 익스플로러 1호는 밴 앨런 복사대 발견에 기여했으며, 1970년 대기권에 재진입할 때까지 12년 이상 궤도를 돌며 우주 개발 경쟁에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1970년 재진입한 우주선 - 아폴로 13호

아폴로 13호는 달 착륙을 목표로 발사되었으나, 산소 탱크 폭발 사고로 달 착륙이 취소되었지만, 승무원들은 달 착륙선을 이용하여 무사히 지구로 귀환하여 "성공적인 실패"라는 별칭을 얻은 미국의 아폴로 계획 중 세 번째 유인 우주 탐사 임무이다. - 1958년 발사한 우주선 - 뱅가드 1호

1958년 발사된 미국의 첫 지구 궤도 위성인 뱅가드 1호는 알루미늄 구체 형태로, 태양 전지 등으로 구동되는 송신기를 통해 궤도 정보와 상층 대기 데이터를 전송했으며 현재는 우주 쓰레기로 분류되지만 가장 오래 우주에 머물러 있는 물체이다. - 1958년 발사한 우주선 - 파이어니어 0호

파이어니어 0호는 미국의 초기 달 탐사선으로, 1958년 발사 직후 토르 미사일 결함으로 폭발하여 실패했지만, 초기 우주 개발의 어려움과 교훈을 남겼다. - 1958년 우주 개발 - 뱅가드 1호

1958년 발사된 미국의 첫 지구 궤도 위성인 뱅가드 1호는 알루미늄 구체 형태로, 태양 전지 등으로 구동되는 송신기를 통해 궤도 정보와 상층 대기 데이터를 전송했으며 현재는 우주 쓰레기로 분류되지만 가장 오래 우주에 머물러 있는 물체이다. - 1958년 우주 개발 - 익스플로러 2호

익스플로러 2호는 미국이 1958년에 주노 I 로켓으로 발사하려 했으나 로켓 엔진 점화 실패로 궤도 진입에 실패한 인공위성으로, 우주선과 유성진 감지, 상층 대기 밀도 측정 등의 과학 장비들을 탑재할 계획이었다.

| 익스플로러 1호 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 다른 이름 | 탐험가 1호 1958 알파 1 |

| 임무 유형 | 지구과학 |

| 운영자 | JPL ABMA |

| 하버드 명칭 | 1958 Alpha 1 |

| COSPAR ID | 1958-001A |

| SATCAT | 00004 |

| 임무 기간 | 계획: 120일 달성: 111일 |

| 우주선 정보 | |

| 우주선 | 탐험가 1호 |

| 우주선 유형 | 과학 탐험가 |

| 우주선 버스 | 탐험가 1호 |

| 제작사 | 제트 추진 연구소 |

| 크기 | 길이: 직경: |

| 전력 | 60 W |

| 발사 정보 | |

| 발사 날짜 | 1958년 2월 1일, 03:47:56 GMT |

| 발사 로켓 | 주노 I (RS-29) |

| 발사 장소 | 대서양 미사일 시험장, LC-26A |

| 발사 계약자 | 육군 탄도 미사일국 |

| 임무 정보 | |

| 서비스 시작 | 1958년 2월 1일 |

| 마지막 교신 | 1958년 5월 23일 |

| 파괴 | 해당 없음 |

| 궤도 진입 날짜 | 해당 없음 |

| 궤도 붕괴 날짜 | 1970년 3월 31일 |

| 궤도 정보 | |

| 궤도 기준 | 지구 중심 궤도 |

| 궤도 영역 | 중지구 궤도 |

| 궤도 경사 | 33.24° |

| 궤도 주기 | 114.80분 |

| 궤도 회전수 | 58402 |

| 궤도 유형 | gee |

| 장비 정보 | |

| 탑재 장비 | 우주선 검출기 미세 운석 검출기 저항 온도계 위성 끌림 대기 밀도 |

| 프로그램 정보 | |

| 프로그램 | 익스플로러 계획 |

| 이전 임무 | 해당 없음 |

| 다음 임무 | 익스플로러 2호 |

2. 역사적 배경

1957년 10월 4일, 소련이 스푸트니크 1호를 성공적으로 발사하면서 미국 사회는 큰 충격(스푸트니크 쇼크)을 받았다.[5] 이에 미국은 소련에 뒤처지지 않기 위해 위성 발사 계획을 재검토하게 되었다.[5]

1954년, 미국은 국제 지구 관측년 동안 과학 위성을 궤도에 진입시키기 위한 프로젝트 오비터를 추진했다.[3][4] 이 계획은 육군과 해군이 공동으로 제안했으며, 초기에는 육군의 레드스톤 미사일을 사용하는 방안이 고려되었다.[3][4] 그러나 1955년, 아이젠하워 행정부는 보다 민간 주도의 프로젝트인 프로젝트 뱅가드를 선호하여 오비터 프로젝트를 취소했다.[3][4]

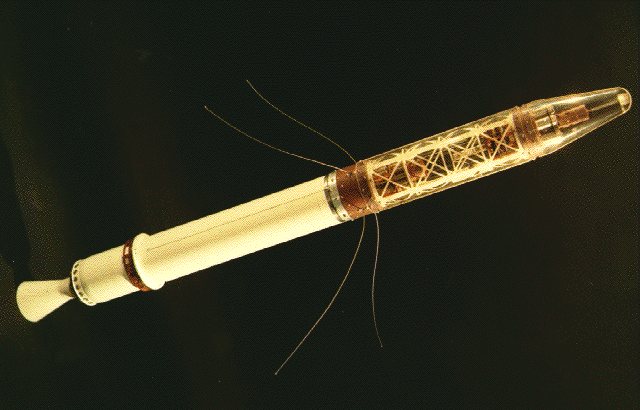

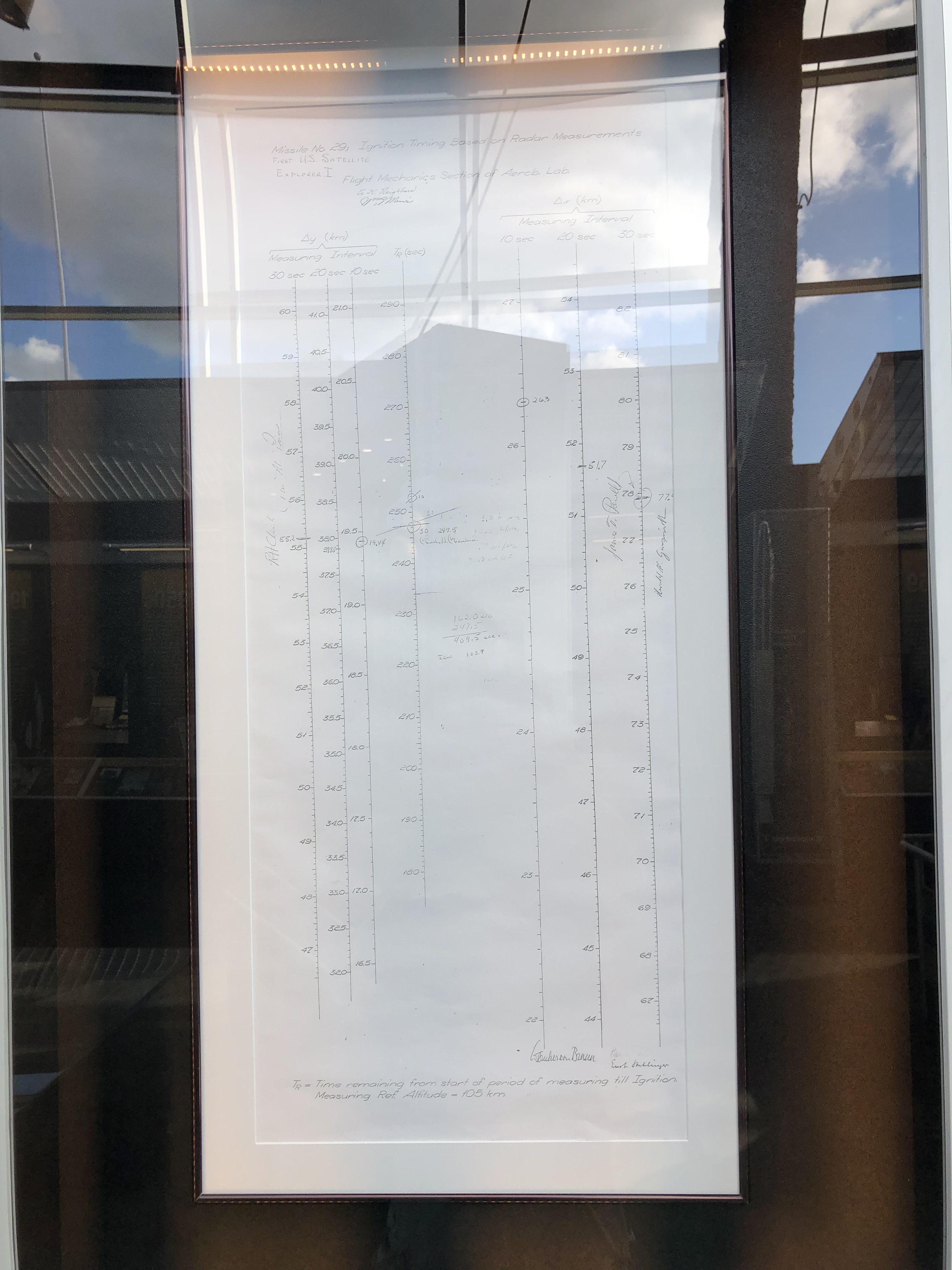

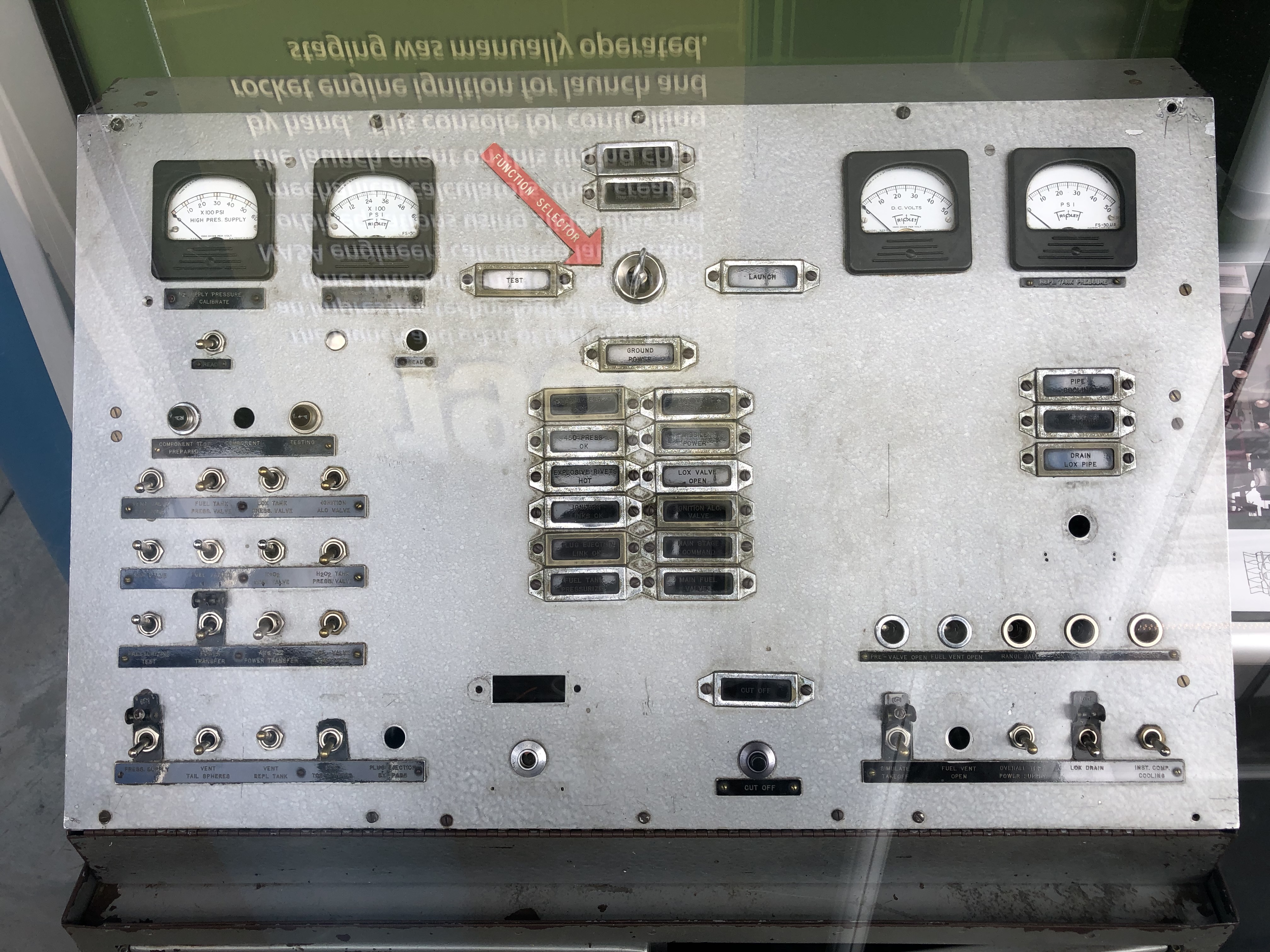

스푸트니크 1호 발사 이후, 미국은 소련을 따라잡기 위해 초기 프로젝트 오비터 프로그램을 익스플로러 프로그램으로 부활시켰다.[5] 미국 해군은 뱅가드 로켓을 사용하여 뱅가드 TV3 발사를 시도했지만, 1957년 12월 6일 실패로 끝났다.[6] 한편, 육군 탄도 미사일국(ABMA)과 제트 추진 연구소(JPL)는 긴밀하게 협력하여 84일 만에 주피터-C 로켓을 개조하고 익스플로러 1호 제작을 완료했다. 그러나 작업이 완료되기 전인 1957년 11월 3일, 소련은 스푸트니크 2호를 발사했다. 익스플로러 1호는 제임스 밴 앨런의 지휘 아래 계측 장비가 조립되었고, 우주선 측정용 가이거 계수기가 탑재되었다.

익스플로러 1호의 예비기는 워싱턴 D.C.의 국립 항공 우주 박물관에서 볼 수 있다.

2. 1. 대한민국과 미국의 우주 개발 경쟁 참여

3. 개발 과정

익스플로러 1호는 캘리포니아 공과대학(California Institute of Technology, 줄여서 Caltech) 소속의 제트 추진 연구소(JPL)에서 윌리엄 헤이워드 피커링(William Hayward Pickering) 박사의 지휘 아래 설계 및 제작되었다.[9][7] 측정기 설계 및 제작은 아이오와 대학교의 제임스 반 앨런 박사가 맡았다.

익스플로러 1호의 발사체인 주노 1호 로켓은 1954년 미국 육군의 오비터 프로젝트가 기반이 되었다. 이 프로젝트는 1955년에 취소되었지만, 벵가드 프로젝트를 착수하게 되는 계기가 되었다. 주피터-C 로켓은 이미 중거리 탄도 미사일의 원추형 두부의 대기권 재돌입 비행 테스트를 위해서 발사되고 있었다. JPL과 육군 탄도 미사일국(ABMA)은 긴밀하게 협력하여 84일 만에 주피터-C 로켓 개조와 익스플로러 1호 제작을 완료했다.

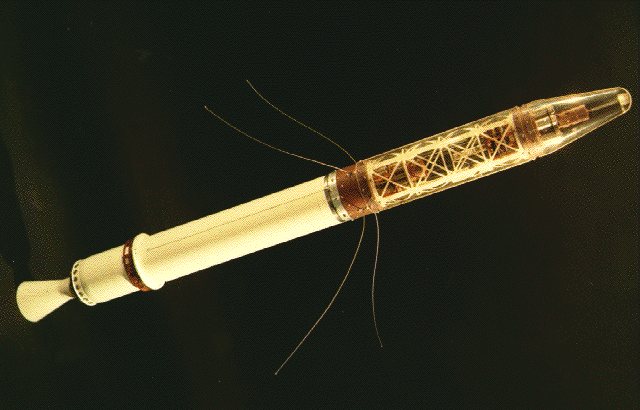

인공위성의 총 질량은 13.97 kg이었으며, 이 중 8.3 kg이 계측 장비였다. 과학 장비에서 수집된 데이터는 두 개의 안테나를 통해 지상으로 전송되었다. 60 밀리와트 송신기는 108.03 MHz에서 작동하는 인공위성 본체의 두 개의 섬유유리 슬롯 안테나로 구성된 다이폴 안테나에 연결되었고, 10 밀리와트 송신기는 108.00 MHz에서 작동하는 턴스타일 안테나를 형성하는 4개의 유연한 채찍에 연결되었다.[9][7]

사용 가능한 공간이 제한적이고 무게를 줄여야 했기 때문에, 탑재체 계측 장비는 단순성과 높은 신뢰성을 염두에 두고 설계 및 제작되었으며, 전자 장치에 게르마늄 및 실리콘 트랜지스터를 사용했다.[8] 익스플로러 1호에는 총 20개의 트랜지스터가 사용되었으며, 육군의 미세 운석 증폭기에는 추가 트랜지스터가 사용되었다. 전력은 탑재체 무게의 약 40%를 차지하는 수은 전지로 공급되었다.

계측 장비 부분의 외부 표면은 흰색 줄무늬가 있는 샌드블라스트 처리된 스테인리스강이었다. 다른 여러 가지 색상 배합이 테스트되었으며, 최종 색상 배합은 발사 시간, 궤적, 궤도 및 경사를 기준으로 그림자-햇빛 간격 연구를 통해 결정되었다.

3. 1. 개발 과정에 대한 비판 (진보적 관점)

4. 위성 설계

익스플로러 1호는 캘리포니아 공과대학 소속 제트 추진 연구소의 윌리엄 헤이워드 피커링 박사가 설계 및 제작을 지휘했고, 아이오와 대학교의 제임스 반 앨런 박사가 계측 장비 설계 및 제작을 맡았다.[9] 인공위성의 총 질량은 13.97kg이었고, 이 중 계측 장비는 8.3kg이었다. 인공위성의 앞부분에 있는 계측 장비와 비어 있는 축소된 4단 로켓 케이싱은 분당 750회전으로 긴 축을 중심으로 회전하면서 하나의 단위로 궤도를 돌았다.

과학 장비에서 수집된 데이터는 두 개의 안테나를 통해 지상으로 전송되었다. 60 밀리와트 송신기는 108.03 MHz에서 작동하는 인공위성 본체의 두 개의 섬유유리 슬롯 안테나로 구성된 다이폴 안테나에 연결되었고, 10 밀리와트 송신기는 108.00 MHz에서 작동하는 턴스타일 안테나를 형성하는 4개의 유연한 채찍에 연결되었다.[9][7]

사용 가능한 공간이 제한적이고 무게를 줄여야 했기 때문에, 탑재체 계측 장비는 단순성과 높은 신뢰성을 염두에 두고 설계 및 제작되었으며, 전자 장치에 게르마늄 및 실리콘 트랜지스터를 사용했다.[8] 익스플로러 1호에는 총 20개의 트랜지스터가 사용되었다. 전력은 탑재체 무게의 약 40%를 차지하는 수은 전지로 공급되었다.

계측 장비 부분의 외부 표면은 흰색 줄무늬가 있는 샌드블라스트 처리된 스테인리스강이었다. 다른 여러 가지 색상 배합이 테스트되었으며, 최종 색상 배합은 발사 시간, 궤적, 궤도 및 경사를 기준으로 그림자-햇빛 간격 연구를 통해 결정되었다.

5. 과학 장비 및 탑재체

익스플로러 1호의 과학 장비는 아이오와 대학교의 제임스 밴 앨런 박사의 지휘하에 설계 및 제작되었다.[9] 주요 탑재체는 다음과 같다.

- Anton 314 무지향성 가이거-뮐러관: 우주 광선을 감지하기 위한 장치로, E>30 MeV의 양성자와 E>3 MeV의 전자를 감지할 수 있었다. 대부분의 시간 동안 이 장치는 포화 상태였다.[10]

- 5개의 온도 센서: 내부 1개, 외부 3개, 노즈 콘 1개로 구성되었다.

- 음향 감지기: 마이크로 운석(우주 먼지) 충돌을 감지하기 위한 장치로, 결정 변환기 및 고체 상태 증폭기로 구성되었다. 유효 면적은 0.075 m2 였으며 평균 임계 감도는 2.5 g cm/s였다.[11][12]

- 와이어 그리드 감지기: 마이크로 운석 충돌을 감지하기 위한 또 다른 장치이다. 유리 섬유 지지 링에 장착된 12개의 병렬 연결된 카드로 구성되었으며, 각 카드는 직경 17 μm (에나멜 절연 포함 시 21 μm)의 에나멜 니켈 합금 와이어 두 겹으로 감겨져 있었다.

익스플로러 1호에는 테이프 데이터 레코더가 탑재되지 않아 실시간 데이터 수신에 어려움이 있었다.[9] 이후 익스플로러 3호 임무를 통해 밴 앨런대의 존재를 확인하는데 필요한 추가 데이터를 확보했다.

6. 비행 및 임무 결과

1958년 2월 1일 03:47:56 GMT에,[13] 익스플로러 1호는 주노 1호 로켓에 의해 성공적으로 발사되었다. 익스플로러 1호는 근지점 358km, 원지점 2,550km, 주기 114.80분, 궤도 경사각 33.24°의 타원 궤도에 진입했다.[14][15] 골드스톤 심우주 통신 단지는 예상보다 궤도가 커서 계획대로 90분 후에 발사 성공 여부를 보고할 수 없었다. 약 06:30 GMT에 익스플로러 1호가 실제로 궤도에 진입했음을 확인한 후, 워싱턴 D.C.에 있는 미국 국립 과학 아카데미의 대강당에서 기자 회견을 열어 이를 세계에 발표했다.[16]

익스플로러 1호는 발사 후 회전축이 변경되는 현상을 보였다. 이는 유연한 구조 요소에서 소산되는 에너지로 인해 발생한 세차 운동 때문이었다. 이후 이는 운동 회전 에너지를 최소화하는 회전 상태로 변화하는 것으로 이해되었으며, 강체 역학에 대한 오일러 이론의 발전을 이끌었다.[19][20]

아이오와 대학교(제임스 밴 앨런)는 가이거 계수관의 측정 결과를 통해 특정 고도에서 예상보다 훨씬 높은 방사선 수치가 기록됨을 확인했다. 이는 밴 앨런 복사대의 발견으로 이어졌으며, 국제 지구 관측년의 뛰어난 발견 중 하나로 평가받는다.

음향 미세 운석 탐지기는 78,750초 동안 145개의 우주 먼지 충돌을 감지했다. 이는 1제곱미터당 초당 평균 8.0−3번의 충돌, 즉 12일 동안 1제곱미터당 시간당 29번의 충돌에 해당한다.[21]

익스플로러 1호는 1958년 5월 23일 배터리 부족으로 통신이 두절되었지만,[17] 12년 이상 궤도를 돌다가[18] 1970년 3월 31일 태평양 상공에서 대기권에 재진입하여 소멸했다.

6. 1. 임무 결과에 대한 비판적 고찰 (진보적 관점)

익스플로러 1호의 주요 성과 중 하나는 밴 앨런 복사대의 발견이다.[19][20] 아이오와 대학교의 제임스 밴 앨런은 익스플로러 1호의 가이거 계수기가 남아메리카 상공 2,000km 이상의 고도에서는 초당 0개의 계수를 보고했지만, 500km에서는 예상 수준의 우주선이 나타난다는 것을 관찰했다. 이후 익스플로러 3호를 통해 이 현상이 지구 자기장에 갇힌 하전 입자 벨트, 즉 밴 앨런대의 강한 방사선 때문임이 밝혀졌다.[20]밴 앨런대의 발견은 국제 지구 관측년의 주요 성과로 평가받지만, 우주 공간에서의 핵실험 가능성을 시사한다는 점에서 비판적인 고찰이 필요하다. 이러한 방사선 벨트는 우주 환경을 오염시키고, 우주의 평화적 이용에 위협을 가할 수 있다. 또한, 익스플로러 1호가 수집한 데이터가 군사적 목적으로 활용될 가능성도 배제할 수 없다.

익스플로러 1호는 발사 후 회전축이 변경되는 현상을 겪었다. 이는 강체 역학에 대한 오일러 이론의 발전을 촉진하는 계기가 되었다.[19] 음향 미세 운석 탐지기는 78,750초 동안 145개의 우주 먼지 충돌을 감지했으며, 이는 1제곱미터당 초당 평균 8.0−3번의 충돌에 해당한다.[21]

7. 유산 및 영향

익스플로러 1호는 장기간에 걸쳐 진행된 익스플로러 프로그램의 첫 번째 위성이었다.[22] 1958년 주노 I 발사체를 통해 익스플로러 시리즈의 후속 위성 4기가 발사되었으며, 이 중 익스플로러 3호와 4호는 성공했지만, 익스플로러 2와 5호는 궤도 진입에 실패했다.[22] 주노 I 발사체는 1959년 주노 II 발사체로 대체되었다.[22]

익스플로러 인공위성이 발견한 밴 앨런대는 세계 지구물리학 해의 걸출한 하나의 발견으로 여겨졌다. 익스플로러 1호의 가이거 계수기로 측정된 우주선의 양은 위성의 고도에 따라 크게 변동했다. 이는 이후 익스플로러 3호 관측 결과와 함께 밴 앨런대 발견으로 이어졌다.

소련이 1957년 10월 4일에 스푸트니크 1호를 발사한 것으로 인해, 미국에서는 스푸트니크 쇼크가 일어났다. 이에 따라 대항 조치 및 우주 개발 경쟁의 일환으로 미국에서도 신속하게 인공위성을 발사하게 되었다.

익스플로러 1호의 성공은 미국의 우주 개발 노력을 가속화하고, 우주 탐사 및 과학 연구 분야에서 미국의 위상을 높이는 데 기여했다. 또한, 전 세계적으로 우주 개발 경쟁을 촉발하고, 각국의 우주 개발 정책에 영향을 미쳤다.

익스플로러 1호와 동일하게 제작된 비행 백업은 워싱턴 D.C.의 국립 항공우주 박물관 (National Air and Space Museum)의 비행의 이정표 전시관에 전시되어 있다.[24] LC-26A는 1963년 사용이 중단되었고, 1964년에는 공군 우주 및 미사일 박물관으로 지정되었다.[24] 여기에도 실물 크기의 익스플로러 1호가 전시되어 있지만, 이것은 모형이다.[25]

7. 1. 대한민국에 미친 영향

참조

[1]

서적

Sputnik: The Launch of the Space Race

MacFarlane Walter & Ross

[2]

웹사이트

Registration data for United States Space Launches

http://www.oosa.unvi[...]

United Nations Office for Outer Space Affairs

1963-09-06

[3]

서적

The First Space Race: Launching the World's First Satellites

Texas A&M University Press

[4]

잡지

Project Vanguard – Why It Failed to Live Up to Its Name

http://www.time.com/[...]

1957-10-21

[5]

웹사이트

Sputnik and the Dawn of the Space Age

https://history.nasa[...]

NASA

2005-02-02

[6]

웹사이트

Chapter 11: from Sputnik I to TV-3

http://www.hq.nasa.g[...]

NASA

2018-10-07

[7]

학술지

Space Telemetry Systems

https://ieeexplore.i[...]

1960-04

[8]

웹사이트

The First Transistors in Space – Personal Reflections by the Designer of the Cosmic Ray Instrumentation Package for the Explorer I Satellite

http://semiconductor[...]

The Transistor Museum

2008-02-25

[9]

웹사이트

Explorer-I and Jupiter-C

https://www.nasa.gov[...]

NASA

2024-07-30

[10]

웹사이트

Cosmic-Ray Detector

https://nssdc.gsfc.n[...]

NASA

2020-05-14

[11]

웹사이트

Micrometeorite Detector

https://nssdc.gsfc.n[...]

NASA

2022-10-28

[12]

학술지

Micrometeorite Measurements from 1958 Alpha and Gamma Satellites

https://ui.adsabs.ha[...]

1959-01

[13]

잡지

The Orbit of Explorer 1

https://archive.org/[...]

1968-10

[14]

웹사이트

Trajectory: Explorer-1 1958-001A

https://nssdc.gsfc.n[...]

NASA

2020-05-14

[15]

웹사이트

Solar System Exploration Explorer 1

http://solarsystem.n[...]

NASA

2008-02-06

[16]

학술지

Discovering Earth's Radiation Belts: Remembering Explorer 1 and 3

NASA

[17]

학술지

The Orbit of Satellite 456 Alpha (Explorer 1) during the First 10500 Revolutions

1960-10

[18]

잡지

The Orbit of Explorer-1

http://archive.org/d[...]

1968-10

[19]

학술지

Relaxation of wobbling asteroids and comets – theoretical problems, perspectives of experimental observation

2001-08

[20]

학술지

Euler, Jacobi, and missions to comets and asteroids

2002-03

[21]

학술지

IGY Micrometeorite Measurements

https://apps.dtic.mi[...]

1960-01

[22]

문서

EXPLORER SATELLITES LAUNCHED BY JUNO 1 AND JUNO 2 VEHICLES

https://www.nasa.gov[...]

NASA

[23]

뉴스

MSU's twin satellite to launch October 28 on NASA rocket

https://ssel.montana[...]

2011-10-23

[24]

웹사이트

Launch Complex 26 Blockhouse

http://www.afspacemu[...]

[25]

웹사이트

Explorer I

http://www.afspacemu[...]

[26]

APOD

The First Explorer

2008-01-31

[27]

웹사이트

NASA / JPL - Ground Antenna

http://www.nasa.gov/[...]

NASA

2012-03-30

[28]

문서

"궤도에 진입하는 데 성공한 최초의" 위성

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com