학생신문

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

학생신문은 대학 내 소식을 전달하고 학생들의 의견을 대변하는 간행물이다. 대한민국 대학 신문은 1912년 숭실학당에서 창간된 《숭대시보》가 최초이며, 광복 이후 연희전문학교의 《연희타임스》를 시작으로 발행이 본격화되었다. 현재는 대부분의 4년제 대학에서 주간으로 발행되며, 온라인 플랫폼을 활용하여 변화를 모색하고 있다. 학생 신문은 편집권 독립, 재정 문제, 다양성 부족 등 여러 문제에 직면해 있으며, 온라인 매체의 발달에 따라 콘텐츠 제작과 접근성이 향상되었지만, 독자들의 관심 변화와 같은 새로운 과제에 직면하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 학생신문 - 단대신문

단대신문은 1948년 창간된 단국대학교의 대학 언론으로, 대학 사회 소식 보도 및 여론 형성 역할을 하며 온라인 매체 강화와 단국미디어센터 협력을 통해 독자 접근성을 높이고 있다.

| 학생신문 | |

|---|---|

| 일반 정보 | |

| 유형 | 학생 조직 |

| 목적 | 학생들의 출판물 제작 및 발행 |

| 대상 독자 | 일반적으로 대학 또는 고등학교 커뮤니티 |

| 기타 출판물 | 신문 잡지 연감 문예지 학술지 |

| 관련 단체 | 대학, 고등학교 |

| 특성 | |

| 편집 및 관리 | 학생들이 직접 편집 및 관리 |

| 내용 | 학교 소식 학생 의견 창작물 |

| 역사 | |

| 기원 | 대학의 출판 활동에서 기원 |

| 발전 | 인쇄 기술 발전 학생 운동의 성장과 함께 발전 |

| 역할 | |

| 정보 제공 | 학교 소식 및 학생 관련 정보 제공 |

| 의견 표출 | 학생들의 의견을 자유롭게 표출하는 장 |

| 커뮤니티 형성 | 학교 커뮤니티 의식 함양 |

| 비판적 사고 능력 함양 | 사회 문제에 대한 비판적 사고 능력 함양 |

| 과제 | |

| 재정적 어려움 | 재정적 자립성 확보의 어려움 |

| 편집의 독립성 | 학교 당국의 간섭으로부터 편집의 독립성 유지 |

| 독자 확보 | 학생들의 무관심 극복 및 독자 확보 |

2. 역사

대한민국의 대학신문은 1912년 미국 북장로교회 선교사들이 경영하던 평양의 숭실학당 대학부에서 창간한 《숭대시보(崇大時報)》가 최초이다. 그러나 이 신문은 1938년 일제의 탄압으로 숭실전문학교가 폐교되면서 함께 폐간되었다.[12] 1923년 설립된 경성제국대학에서 《성대학보(城大學報)》를 주간으로 발행한 적이 있다.

1945년 8.15 광복 이후, 연희전문학교(현재 연세대학교)에서 1935년 창간한 《연전타임스》의 후신인 《연희타임스》를 발행하면서 대한민국 대학 신문 발행이 본격화되었다.[12] 1946년 3월 5일에는 경성대학(京城大學) 예과(豫科) 학생회에서 타블로이드판 순간(旬刊) 《경성대학 예과신문》을 창간했다. 1947년에는 서울대학교 상과대학, 문리과대학, 공과대학에서 각각 신문을 창간했다.

1947년 9월 1일 중앙대학교에서 《중대학보(中大學報)》를 창간했다는 기록[13]과 1947년 6월 1일부터 월간으로 발행했다는 기록[13]이 혼재한다. 1947년 11월 3일 고려대학교는 《고대신문(高大新聞)》[14]과 《고대논단(高大論壇)》을, 국학대학은 《국학학보(國學學報)》를 창간했다. 고려대학교 《고대신문》 창간호 발간사에서는 진리 탐구를 위한 학문의 사회적 역할과 민족적 사명에 충실한 학우들의 동반자가 되고자 하는 의지를 밝혔다.

1948년 3월 1일 단국대학 학생회 문화부에서 《단대학생신문》을 창간하였다. 1954년 8월 2일부터는 제호를 변경을 하여 《단대학보》로 개제하였다가 7년 뒤인 1961년 4월 1일, 현재의 《단대신문》으로 제호를 변경하여 발행하고 있다.[15]

1948년 3월 1일 서울대학교에서 전체 학생들의 신문인 《서울대학신문》을 창간하였지만, 정식 서울대학교 대학신문은 6·25 전쟁 중 부산의 한 인쇄소에서 《대학신문》이라는 제호로 1952년 2월 4일 탄생했다.[16] 1953년 10월 환도 이후 각 대학이 신문을 복간하면서 《대학신문(大學新聞)》은 사실상 ‘서울대 신문’의 성격을 갖게 됐다.[16] 《대학신문》 창간호 발간사에서는 범 대학의 공기(公器)로서 각 대학의 주장, 견해, 연구보고와 국내외 학계 소식을 전하고 대학생활 전반을 다루겠다는 포부를 밝혔다.

1950년 6·25사변 직전까지 11개의 대학신문들이 창간되었으나 전쟁으로 모두 휴간이나 폐간되었다. 하지만 피난지에서 1952년 2월 4일 서울대학교의 《대학신문》, 경북대학교의 《경북대학보》 (1952년 창간)가 창간되었다. 1953년에는 연희대학(현 연세대학교)이 《연희춘추》를 창간, 1957년 《연세춘추》로 개재했으며, 효성여자대학(현 대구가톨릭대학교)과 전북대학교에서도 대학신문을 발행하기 시작하였다.

1953년 7월 27일 서울 환도 후, 1954년 이후 이화여대의 《이대학보(梨大學報)》(1954년 2월 12일 창간), 성균관대의 《성대신문(成大新聞)》(1954년 9월 20일 창간), 한양대의 《한대신문(漢大新聞)》(1959년 5월 11일 창간) 등 서울에 있는 10여 개 대학들이 대학신문을 창간하였다.

2000년대 이후, 대학 신문은 온라인 플랫폼을 적극 활용하며 변화하고 있다. 400개가 넘는 대학이 설립되면서 대부분 대학들이 대학신문을 발행하고 있지만, 일부는 격주간, 순간, 월간으로 발행하기도 한다. 현재는 대한민국의 4년제 대학에서는 대부분 주간으로 발행하고 있다.

2. 1. 한국 대학 신문의 역사

대한민국의 대학신문은 1912년 미국 북장로교회 선교사들이 경영하던 평양의 숭실학당 대학부에서 창간한 《숭대시보(崇大時報)》가 최초이다. 그러나 이 신문은 1938년 일제의 탄압으로 숭실전문학교가 폐교되면서 함께 폐간되었다.[12] 1923년 설립된 경성제국대학에서 《성대학보(城大學報)》를 주간으로 발행한 적이 있다.1945년 8.15 광복 이후, 연희전문학교(현재 연세대학교)에서 1935년 창간한 《연전타임스》의 후신인 《연희타임스》를 발행하면서 대한민국 대학 신문 발행이 본격화되었다.[12] 1946년 3월 5일에는 경성대학(京城大學) 예과(豫科) 학생회에서 타블로이드판 순간(旬刊) 《경성대학 예과신문》을 창간했다. 1947년에는 서울대학교 상과대학, 문리과대학, 공과대학에서 각각 신문을 창간했다.

1947년 9월 1일 중앙대학교에서 《중대학보(中大學報)》를 창간했다는 기록[13]과 1947년 6월 1일부터 월간으로 발행했다는 기록[13]이 혼재한다. 1947년 11월 3일 고려대학교는 《고대신문(高大新聞)》[14]과 《고대논단(高大論壇)》을, 국학대학은 《국학학보(國學學報)》를 창간했다. 고려대학교 《고대신문》 창간호 발간사에서는 진리 탐구를 위한 학문의 사회적 역할과 민족적 사명에 충실한 학우들의 동반자가 되고자 하는 의지를 밝혔다.

1948년 3월 1일 단국대학 학생회 문화부에서 《단대학생신문》을 창간하였다. 1954년 8월 2일부터는 제호를 변경을 하여 《단대학보》로 개제하였다가 7년 뒤인 1961년 4월 1일, 현재의 《단대신문》으로 제호를 변경하여 발행하고 있다.[15]

1948년 3월 1일 서울대학교에서 전체 학생들의 신문인 《서울대학신문》을 창간하였지만, 정식 서울대학교 대학신문은 6·25 전쟁 중 부산의 한 인쇄소에서 《대학신문》이라는 제호로 1952년 2월 4일 탄생했다.[16] 1953년 10월 환도 이후 각 대학이 신문을 복간하면서 《대학신문(大學新聞)》은 사실상 ‘서울대 신문’의 성격을 갖게 됐다.[16] 《대학신문》 창간호 발간사에서는 범 대학의 공기(公器)로서 각 대학의 주장, 견해, 연구보고와 국내외 학계 소식을 전하고 대학생활 전반을 다루겠다는 포부를 밝혔다.

1950년 6·25사변 직전까지 11개의 대학신문들이 창간되었으나 전쟁으로 모두 휴간이나 폐간되었다. 하지만 피난지에서 1952년 2월 4일 서울대학교의 《대학신문》, 경북대학교의 《경북대학보》 (1952년 창간)가 창간되었다. 1953년에는 연희대학(현 연세대학교)이 《연희춘추》를 창간, 1957년 《연세춘추》로 개재했으며, 효성여자대학(현 대구가톨릭대학교)과 전북대학교에서도 대학신문을 발행하기 시작하였다.

1953년 7월 27일 서울 환도 후, 1954년 이후 이화여대의 《이대학보(梨大學報)》(1954년 2월 12일 창간), 성균관대의 《성대신문(成大新聞)》(1954년 9월 20일 창간), 한양대의 《한대신문(漢大新聞)》(1959년 5월 11일 창간) 등 서울에 있는 10여 개 대학들이 대학신문을 창간하였다.

2000년대 이후, 대학 신문은 온라인 플랫폼을 적극 활용하며 변화하고 있다. 400개가 넘는 대학이 설립되면서 대부분 대학들이 대학신문을 발행하고 있지만, 일부는 격주간, 순간, 월간으로 발행하기도 한다. 현재는 대한민국의 4년제 대학에서는 대부분 주간으로 발행하고 있다.

2. 2. 일본 대학 신문의 역사

일본 최초의 학생신문은 1917년 게이오기주쿠 대학에서 창간된 "미타 신문"이라고 한다. 이에 자극을 받아 1920년에는 도쿄 대학에서 "제국대학 신문"(현재의 도쿄 대학 신문의 전신), 1921년에는 니혼 대학 신문(니치다이 신문), 1922년에는 와세다 대학 신문이 창간되는 등 여러 대학에서 학생 신문 발행이 잇따랐다.제2차 세계 대전 발발에 따라 언론 통제나 신문 발행에 필수적인 종이 배급 통제 등이 강화되면서 학생 신문 발행은 점차 어려워졌다. 1944년에는 와세다 대학 신문이 휴간, "제국대학 신문"과 "교토 제국 대학 신문"이 "대학 신문"으로 통합되는 등 활동의 정체를 피할 수 없었다.

제2차 세계 대전이 종결되자 각 대학에서 다시 학생 신문 발행이 재개되었고, "대학 신문"에서 "학원 신문"(교토 제국 대학 신문의 후신, 교토 대학 신문의 전신)이 분리되었다. 1949년에는 용지 할당과 광고 영업에서의 연계를 목표로 "전일본 학생 신문 연맹"이 결성되었다. 1966년 시점의 전일본 학생 신문 연맹 가맹 신문 명부에는 133개의 대학 신문이 게재되어 있었다.

1968년 "전국 학생 신문"을 창간하는 등 학생 운동 속에서 전일본 학생신문 연맹은 정치적인 움직임을 강화했지만, 학생 운동의 쇠퇴에 따라 1970년에 자연 소멸되었다. 1969년에는 "게이오 기숙생 신문"이 창간되는 등 논폴리 입장에서 새로운 학생 신문을 창간하려는 움직임도 나타났다.

버블 시대를 거치면서, 학내 미스 콘테스트나 학내 이벤트 개최 기사, 스포츠 관련 이벤트 정보 등 학생 신문의 팝 컬처화, 홍보지화가 진행되었다. 고바야시 테츠오는 게이오기주쿠 대학 광고학 연구회 강간 사건과 같이 학생이기 때문에 문제 제기를 할 수 없게 되었다고 분석한다.

학생 신문은 쇠퇴를 거듭하여 많은 매체가 폐간되었다. 남은 학생 신문도 과거의 비판 정신을 잃고, 대학의 PR 매체가 되거나, 자금난에 직면해 있다. 젊은이들의 "종이" 이탈로 학생 신문의 구독자가 감소하고 편집부원 수도 계속 감소하고 있으며, 2019년 코로나바이러스 감염증으로 인한 사회·경제적 영향으로 인한 광고비 수입의 대폭 감소도 자금난의 원인으로 꼽힌다.

2. 3. 세계 대학 신문의 역사

3. 나라별 대학 신문

- 오스트레일리아의 학생 신문

'''대한민국'''

대한민국의 대학신문은 미국 북장로교회 선교사들이 경영하던 평양의 숭실학당 대학부에서 1912년 창간한 《숭대시보(崇大時報)》가 최초이다.[12] 그러나 이 신문은 1938년 일제의 탄압으로 숭실전문학교가 폐교되면서 폐간됐다. 1923년 설립된 경성제국대학에서 《성대학보(城大學報)》를 주간으로 발행한 적이 있다.[12]

1945년 8.15 광복 이후, 연희전문학교(현재 연세대학교)의 《연희타임스》가 대한민국 최초의 대학신문으로 발행되었다. 1946년 3월 5일 경성대학(京城大學) 예과(豫科) 학생회에서 《경성대학 예과신문》을 창간했고, 1947년에는 서울대학교, 중앙대학교, 고려대학교 등에서 대학신문을 창간했다.

1947년 11월 1일 설립인가를 받은 단국대학교에서는 1948년 3월 1일 단대학생신문을 창간하였다. 1954년 8월 2일부터는 제호를 변경을 하여 《단대학보》로 개제하였다가 1961년 4월 1일, 현재의 《단대신문》으로 제호를 변경하여 발행하고 있다.[15]

1948년 3월 1일에는 서울대학교에서 전체 학생들의 신문인 《서울대학신문》을 창간하였지만 정식적으로 서울대학교 대학신문은 6·25 전쟁 중 부산의 한 인쇄소에서 탄생했다. 1952년 2월 4일 서울대학교 범(凡)학과 대학신문으로 탄생한 것이다. 1953년 10월 환도 이후 각 대학이 제 각기 신문을 복간하면서 사실상 《대학신문(大學新聞)》은 ‘서울대 신문’의 성격을 갖게 됐다.[16]

6·25 전쟁 중에도 부산에서 서울대학교의 《대학신문》(1952년 2월 4일)과 대구에서 경북대학교의《경북대학보》(1952년)가 창간되었다. 1953년에는 연희대학(현 연세대학교)의 《연희춘추》가 창간되어 1957년 《연세춘추》로 개제되었다.

1953년 7월 27일 서울로 환도하면서, 1954년 이후 이화여대의 《이대학보(梨大學報)》(1954년 2월 12일 창간), 성균관대의 《성대신문(成大新聞)》(1954년 9월 20일 창간), 한양대의 《한대신문(漢大新聞)》(1959년 5월 11일 창간) 등 서울에 있는 10여 개 대학들이 대학신문을 창간하였다.

2000년대 이후 대부분의 대학에서 대학신문을 발행하고 있으며, 4년제 대학에서는 대부분 주간으로 발행한다. 현재 대한민국 대학교의 학생 언론사는 학교의 재정 지원을 받지만, 학생 사회 내에서 상당한 발언권을 가지고 있으며, 온라인 플랫폼을 적극적으로 활용하고 있다.

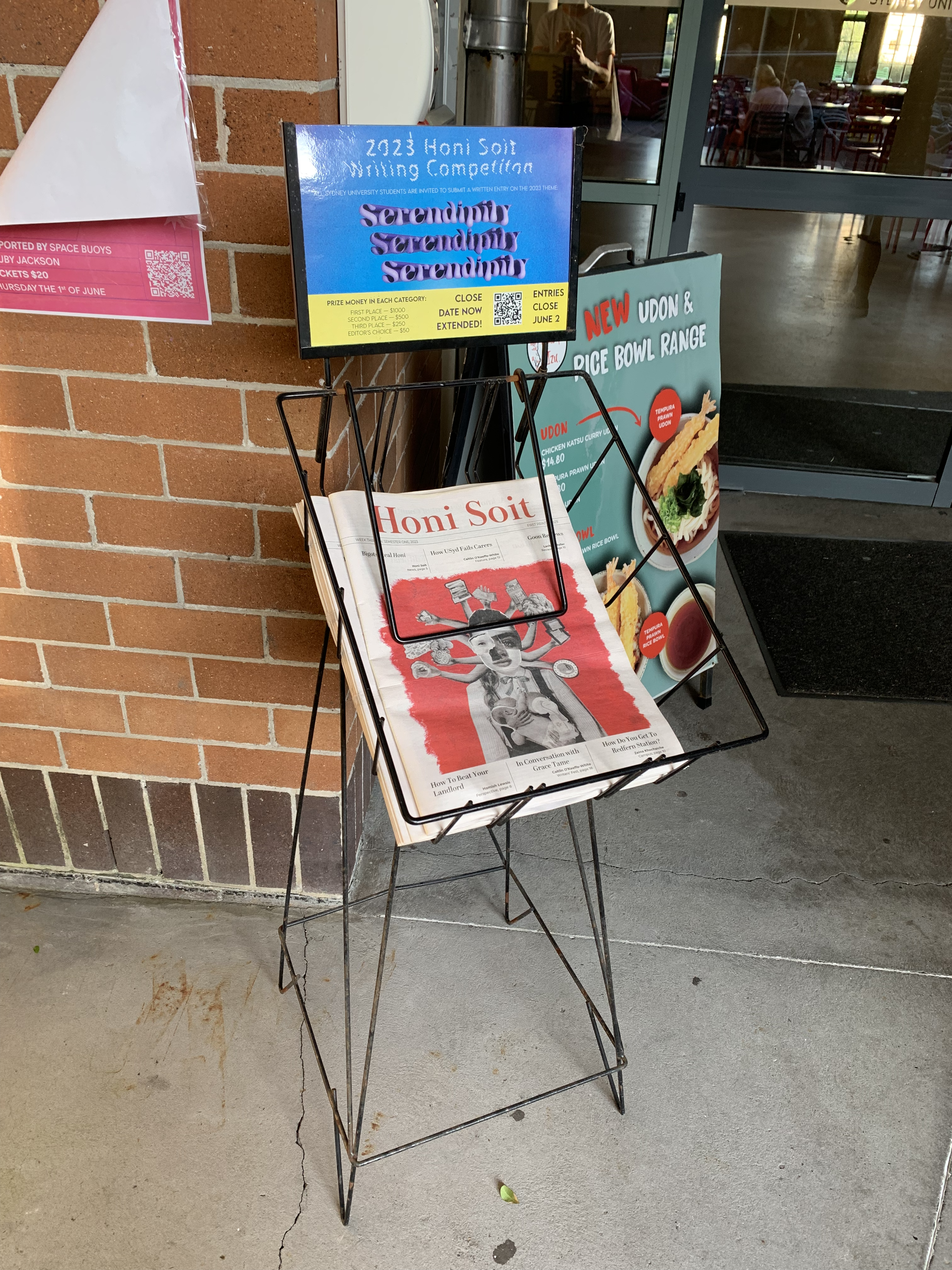

'''호주'''

호주의 대학교 학생 신문은 일반적으로 대학교 행정부와 독립되어 있지만, 캠퍼스에서 운영되는 학생 대표 단체와 관련이 있거나 운영된다.[5] 편집자는 다른 학생 대표와 별도로 학생회에서 선출되며 수당을 받는다. 일부 학생 단체는 선출되지 않은 직원을 고용하여 신문 제작을 조정하는 것으로 알려져 있다. 호주 학생 신문은 창간 이후 논란을 겪어왔다. 예를 들어 라 트로브 대학교 학생 잡지 ''라블레'' 1995년 7월호의 편집자 4명은 불쾌한 출판물을 출판, 배포 및 보관한 혐의로 기소되었다. 이들은 항소를 제기했으나 연방 법원 전체 법정에서 기각되었고, 호주 고등 법원 항소 신청을 거부했다.[6]

'''캐나다'''

캐나다의 많은 학생 신문은 대학 및 학생회와 독립적으로 운영된다. 이러한 자율 신문은 국민 투표에서 확보한 학생 회비와 광고 수익으로 자금을 조달하며, 교수진의 관여 없이 직원들이 운영한다.[7]

캐나다 학생 신문 약 55개는 캐나다 대학교 언론사(Canadian University Press)라는 협동조합이자 통신사 서비스에 속해 있다. 이 단체는 컨퍼런스를 개최하고, 전국에 특파원을 두고 있으며, 회원 신문사들이 민주적으로 운영하며, 캐나다 학생 언론인들 사이의 공동체 의식을 조성한다.[7]

캐나다에서 가장 오래 지속적으로 발행되는 학생 신문은 ''더 버시티''(1880년), ''퀸스 저널''(1873년), 그리고 ''달하우지 가제트''(1868년)이다. 캐나다에서 가장 오래된 학생 간행물은 1867년 월간으로 창간된 후 주간 신문으로 전환된 ''더 브런즈위커''이다.

일간으로 계속 인쇄되는 유일한 캐나다 학생 신문은 웨스턴 온타리오 대학교의 ''더 가제트''이다.

'''아일랜드'''

아일랜드의 대학 신문은 주로 대학교의 문제와 학생들에게 관련 있는 지역, 국가 및 국제 뉴스를 보도한다. 많은 학생 언론인들이 아일랜드의 전국 언론에서 일하게 되었다. 아일랜드의 모든 학생 신문은 자체 운영되는 더 칼리지 트리뷴을 제외하고는 소속 대학 또는 학생회에서 자금을 지원받거나 관련되어 있다.

아일랜드 학생 출판물은 매년 더블린 기반 마케팅 회사인 ''Oxygen.ie''에서 주최하는 전국 학생 미디어 어워드에 다양한 부문으로 참여하도록 초청받는다.

아일랜드의 대학교와 기술 연구소, 그리고 규모는 작지만 전문대학에서도 학생신문이 발행된다. 주요 학생 신문으로는 더 칼리지 트리뷴과 더 유니버시티 옵저버(University College Dublin), 트리니티 뉴스와 더 유니버시티 타임스(Trinity College Dublin), 더 칼리지 뷰(Dublin City University), 신 신문(NUI Galway)이 있다. 더 에디션(The Edition, eDITion 스타일) (Dublin Institute of Technology), UCC 익스프레스와 모틀리 매거진(University College Cork)과 같은 신문도 발행된다.

'''영국'''

영국의 대학 신문은 종종 해당 학생들을 대표하는 대학 및 학생회로부터 헌법상 보장된 편집 독립을 부여받지만, 대다수는 학생회의 재정적 지원을 받는다. 각 학생회로부터 재정적, 편집적으로 독립된 영국의 주요 학생 신문으로는 ''체르웰''(옥스퍼드 학생 간행물 주식회사), ''바시티''(Varsity Publications Ltd; 케임브리지), ''The Tab''(Tab Media Ltd; 전국), ''The Gown''(벨파스트 퀸스 대학교) 등이 있다.

2003년에는 영국 최초의 독립 전국 학생 신문인 ''The National Student''(2019년 폐간)가 창간되었다. 스코틀랜드에 기반을 둔 유사한 간행물인 ''Scotcampus''(2001년 창간, 2016년 폐간)가 있었다. 2009년에는 학생들을 위한 독립 온라인 잡지인 ''The Student Journals''가 창간되었지만, 창간 1년 후부터 국제 작가의 기고를 허용했다(2014년 폐간).

'''미국'''

미국 대학 신문은 학생들의 표현의 자유와 관련하여 다양한 법적 논쟁을 겪어왔다.[8][9] Tinker v. Des Moines 판결은 학생들이 학교의 학업에 방해가 되지 않는 한, 학교에서 원하는 것을 착용하고 말할 자유가 있다고 판시하여 학생들의 언론 자유에 대한 중요한 기준을 제시했다.[8] "학생들은 학교 문 앞에서 헌법상의 권리를 포기하지 않는다"는 문구는 이 판례를 상징한다.[8]

Hazelwood School District v. Kuhlmeier 사건에서는 학교 신문에 십 대 임신과 이혼 가정 관련 기사를 게재하려는 과정에서 교장이 기사를 부적절하다고 판단하여 게재를 막은 사건이다.[9] 대법원은 시간 제약으로 인해 기사를 게재하지 않는 것이 유일한 적절한 조치였다는 교장의 판결을 지지하며, 학생들의 수정 헌법 제1조 권리가 침해되지 않았다고 결정했다.[9] 이는 사전 검토의 관례를 뒷받침하는 판례로 자주 인용된다.[9]

''헤이즐우드''와 ''팅커'' 판례는 학생 자유 표현에 대한 상반된 해석을 제공하며, 학생 주도 간행물은 공론의 장으로 간주될 수 있다. 저널리즘 교육 협회와 같은 저널리즘 교육 기관은 사전 검토가 정당한 교육적 가치가 없으며 검열로 이어지는 도구일 뿐이라고 주장한다.

''Hosty v. Carter'' 판결은 일리노이주, 인디애나주, 위스콘신주에서 "지정된 공론의 장"이 아닌 학생 간행물에 ''헤이즐우드'' 기준을 적용할 수 있다고 판결했다. 캘리포니아 주 의회는 AB 2581을 통과시켜 고등학교 학생 저널리스트에 대한 기존의 주 차원의 법정 보호를 대학생에게까지 확대했다.[10]

검열 논란으로 인해, 퍼듀 대학교의 ''The Exponent'', 캘리포니아 대학교 버클리의 ''The Daily Californian'', 시러큐스 대학교의 ''The Daily Orange'', 플로리다 대학교의 ''The Independent Florida Alligator'', 버지니아 대학교의 ''The Cavalier Daily'', 텍사스 대학교 샌안토니오의 ''The Paisano'', 웨스트 버지니아 대학교의 ''The Mountaineer Jeffersonian'' 등 일부 학생 신문은 독립적인 조직이 되었다.

일부 주에는 학생의 표현의 자유를 보호하기 위해 미국 헌법을 강화하는 법률이 있다. 존 실버 전 보스턴 대학교 총장은 학생 신문에 대한 자금 지원을 중단하고, 학생 단체의 광고 게재를 금지하는 등 비판적인 학생 신문을 위축시키는 정책을 펼쳤다.[8]

3. 1. 대한민국

대한민국의 대학신문은 미국 북장로교회 선교사들이 경영하던 평양의 숭실학당 대학부에서 1912년 창간한 《숭대시보(崇大時報)》가 최초이다.[12] 그러나 이 신문은 1938년 일제의 탄압으로 숭실전문학교가 폐교되면서 폐간됐다. 1923년 설립된 경성제국대학에서 《성대학보(城大學報)》를 주간으로 발행한 적이 있다.[12]1945년 8.15 광복 이후, 연희전문학교(현재 연세대학교)의 《연희타임스》가 대한민국 최초의 대학신문으로 발행되었다. 1946년 3월 5일 경성대학(京城大學) 예과(豫科) 학생회에서 《경성대학 예과신문》을 창간했고, 1947년에는 서울대학교, 중앙대학교, 고려대학교 등에서 대학신문을 창간했다.

1947년 11월 1일 설립인가를 받은 단국대학교에서는 1948년 3월 1일 단대학생신문을 창간하였다. 1954년 8월 2일부터는 제호를 변경을 하여 《단대학보》로 개제하였다가 1961년 4월 1일, 현재의 《단대신문》으로 제호를 변경하여 발행하고 있다.[15]

1948년 3월 1일에는 서울대학교에서 전체 학생들의 신문인 《서울대학신문》을 창간하였지만 정식적으로 서울대학교 대학신문은 6·25 전쟁 중 부산의 한 인쇄소에서 탄생했다. 1952년 2월 4일 서울대학교 범(凡)학과 대학신문으로 탄생한 것이다. 1953년 10월 환도 이후 각 대학이 제 각기 신문을 복간하면서 사실상 《대학신문(大學新聞)》은 ‘서울대 신문’의 성격을 갖게 됐다.[16]

6·25 전쟁 중에도 부산에서 서울대학교의 《대학신문》(1952년 2월 4일)과 대구에서 경북대학교의《경북대학보》(1952년)가 창간되었다. 1953년에는 연희대학(현 연세대학교)의 《연희춘추》가 창간되어 1957년 《연세춘추》로 개제되었다.

1953년 7월 27일 서울로 환도하면서, 1954년 이후 이화여대의 《이대학보(梨大學報)》(1954년 2월 12일 창간), 성균관대의 《성대신문(成大新聞)》(1954년 9월 20일 창간), 한양대의 《한대신문(漢大新聞)》(1959년 5월 11일 창간) 등 서울에 있는 10여 개 대학들이 대학신문을 창간하였다.

2000년대 이후 대부분의 대학에서 대학신문을 발행하고 있으며, 4년제 대학에서는 대부분 주간으로 발행한다. 현재 대한민국 대학교의 학생 언론사는 학교의 재정 지원을 받지만, 학생 사회 내에서 상당한 발언권을 가지고 있으며, 온라인 플랫폼을 적극적으로 활용하고 있다.

3. 2. 호주

호주의 대학교 학생 신문은 일반적으로 대학교 행정부와 독립되어 있지만, 캠퍼스에서 운영되는 학생 대표 단체와 관련이 있거나 운영된다.[5] 편집자는 다른 학생 대표와 별도로 학생회에서 선출되며 수당을 받는다. 일부 학생 단체는 선출되지 않은 직원을 고용하여 신문 제작을 조정하는 것으로 알려져 있다. 호주 학생 신문은 창간 이후 논란을 겪어왔다. 예를 들어 라 트로브 대학교 학생 잡지 ''라블레'' 1995년 7월호의 편집자 4명은 불쾌한 출판물을 출판, 배포 및 보관한 혐의로 기소되었다. 이들은 항소를 제기했으나 연방 법원 전체 법정에서 기각되었고, 호주 고등 법원 항소 신청을 거부했다.[6]

3. 3. 캐나다

캐나다의 많은 학생 신문은 대학 및 학생회와 독립적으로 운영된다. 이러한 자율 신문은 국민 투표에서 확보한 학생 회비와 광고 수익으로 자금을 조달하며, 교수진의 관여 없이 직원들이 운영한다.[7]캐나다 학생 신문 약 55개는 캐나다 대학교 언론사(Canadian University Press)라는 협동조합이자 통신사 서비스에 속해 있다. 이 단체는 컨퍼런스를 개최하고, 전국에 특파원을 두고 있으며, 회원 신문사들이 민주적으로 운영하며, 캐나다 학생 언론인들 사이의 공동체 의식을 조성한다.[7]

캐나다에서 가장 오래 지속적으로 발행되는 학생 신문은 ''더 버시티''(1880년), ''퀸스 저널''(1873년), 그리고 ''달하우지 가제트''(1868년)이다. 캐나다에서 가장 오래된 학생 간행물은 1867년 월간으로 창간된 후 주간 신문으로 전환된 ''더 브런즈위커''이다.

일간으로 계속 인쇄되는 유일한 캐나다 학생 신문은 웨스턴 온타리오 대학교의 ''더 가제트''이다.

3. 4. 아일랜드

아일랜드의 대학 신문은 주로 대학교의 문제와 학생들에게 관련 있는 지역, 국가 및 국제 뉴스를 보도한다. 많은 학생 언론인들이 아일랜드의 전국 언론에서 일하게 되었다. 아일랜드의 모든 학생 신문은 자체 운영되는 더 칼리지 트리뷴을 제외하고는 소속 대학 또는 학생회에서 자금을 지원받거나 관련되어 있다.아일랜드 학생 출판물은 매년 더블린 기반 마케팅 회사인 ''Oxygen.ie''에서 주최하는 전국 학생 미디어 어워드에 다양한 부문으로 참여하도록 초청받는다.

아일랜드의 대학교와 기술 연구소, 그리고 규모는 작지만 전문대학에서도 학생신문이 발행된다. 주요 학생 신문으로는 더 칼리지 트리뷴과 더 유니버시티 옵저버(University College Dublin), 트리니티 뉴스와 더 유니버시티 타임스(Trinity College Dublin), 더 칼리지 뷰(Dublin City University), 신 신문(NUI Galway)이 있다. 더 에디션(The Edition, eDITion 스타일) (Dublin Institute of Technology), UCC 익스프레스와 모틀리 매거진(University College Cork)과 같은 신문도 발행된다.

3. 5. 영국

영국의 대학 신문은 종종 해당 학생들을 대표하는 대학 및 학생회로부터 헌법상 보장된 편집 독립을 부여받지만, 대다수는 학생회의 재정적 지원을 받는다. 각 학생회로부터 재정적, 편집적으로 독립된 영국의 주요 학생 신문으로는 ''체르웰''(옥스퍼드 학생 간행물 주식회사), ''바시티''(Varsity Publications Ltd; 케임브리지), ''The Tab''(Tab Media Ltd; 전국), ''The Gown''(벨파스트 퀸스 대학교) 등이 있다.2003년에는 영국 최초의 독립 전국 학생 신문인 ''The National Student''(2019년 폐간)가 창간되었다. 스코틀랜드에 기반을 둔 유사한 간행물인 ''Scotcampus''(2001년 창간, 2016년 폐간)가 있었다. 2009년에는 학생들을 위한 독립 온라인 잡지인 ''The Student Journals''가 창간되었지만, 창간 1년 후부터 국제 작가의 기고를 허용했다(2014년 폐간).

3. 6. 미국

미국 대학 신문은 학생들의 표현의 자유와 관련하여 다양한 법적 논쟁을 겪어왔다.[8][9] Tinker v. Des Moines 판결은 학생들이 학교의 학업에 방해가 되지 않는 한, 학교에서 원하는 것을 착용하고 말할 자유가 있다고 판시하여 학생들의 언론 자유에 대한 중요한 기준을 제시했다.[8] "학생들은 학교 문 앞에서 헌법상의 권리를 포기하지 않는다"는 문구는 이 판례를 상징한다.[8]Hazelwood School District v. Kuhlmeier 사건에서는 학교 신문에 십 대 임신과 이혼 가정 관련 기사를 게재하려는 과정에서 교장이 기사를 부적절하다고 판단하여 게재를 막은 사건이다.[9] 대법원은 시간 제약으로 인해 기사를 게재하지 않는 것이 유일한 적절한 조치였다는 교장의 판결을 지지하며, 학생들의 수정 헌법 제1조 권리가 침해되지 않았다고 결정했다.[9] 이는 사전 검토의 관례를 뒷받침하는 판례로 자주 인용된다.[9]

''헤이즐우드''와 ''팅커'' 판례는 학생 자유 표현에 대한 상반된 해석을 제공하며, 학생 주도 간행물은 공론의 장으로 간주될 수 있다. 저널리즘 교육 협회와 같은 저널리즘 교육 기관은 사전 검토가 정당한 교육적 가치가 없으며 검열로 이어지는 도구일 뿐이라고 주장한다.

''Hosty v. Carter'' 판결은 일리노이주, 인디애나주, 위스콘신주에서 "지정된 공론의 장"이 아닌 학생 간행물에 ''헤이즐우드'' 기준을 적용할 수 있다고 판결했다. 캘리포니아 주 의회는 AB 2581을 통과시켜 고등학교 학생 저널리스트에 대한 기존의 주 차원의 법정 보호를 대학생에게까지 확대했다.[10]

검열 논란으로 인해, 퍼듀 대학교의 ''The Exponent'', 캘리포니아 대학교 버클리의 ''The Daily Californian'', 시러큐스 대학교의 ''The Daily Orange'', 플로리다 대학교의 ''The Independent Florida Alligator'', 버지니아 대학교의 ''The Cavalier Daily'', 텍사스 대학교 샌안토니오의 ''The Paisano'', 웨스트 버지니아 대학교의 ''The Mountaineer Jeffersonian'' 등 일부 학생 신문은 독립적인 조직이 되었다.

일부 주에는 학생의 표현의 자유를 보호하기 위해 미국 헌법을 강화하는 법률이 있다. 존 실버 전 보스턴 대학교 총장은 학생 신문에 대한 자금 지원을 중단하고, 학생 단체의 광고 게재를 금지하는 등 비판적인 학생 신문을 위축시키는 정책을 펼쳤다.[8]

4. 온라인 대학 신문

컴퓨터 및 스마트폰과 같이 인터넷 접속 장치의 보급이 증가함에 따라, 많은 고등학교와 대학교에서 인쇄본 외에 온라인판을 제공하기 시작했다. 미국에서 웹사이트를 선호하여 인쇄본 발행을 완전히 중단한 최초의 학생 신문은 이스트 코네티컷 주립 대학교의 ''The Campus Lantern'' 이었으며, 2000년대에 그렇게 했다. 그러나 이후 ''The Lantern''의 인쇄본은 부활했다. 온라인으로 콘텐츠를 게시함으로써 학생 간행물은 이전보다 훨씬 더 광범위한 독자에게 도달할 수 있게 되었다. 많은 학생 간행물이 온라인으로 전환됨에 따라 콘텐츠에 대한 학생들의 접근성이 향상되었고 콘텐츠 제작이 더 쉽고 저렴해졌다.[3]

인쇄된 학생 간행물이 점점 더 희귀해지고 학생 간행물이 오늘날 학생들의 뉴스 요구에 가장 잘 맞도록 온라인으로 전환됨에 따라 학생 신문은 여러 문제에 직면하게 될 것이다. 새로운 콘텐츠에 대한 수요 증가는 그 중 하나이다. 하루에 한 번 또는 일주일에 한 번 업데이트하는 것으로 충분했던 과거와 달리, 실시간 정보 자원에 익숙한 학생들은 뉴스 보도의 지속적인 업데이트를 요구하게 되었다. 이러한 변화는 학생 신문 직원의 더 많은 노력과 시간을 필요로 한다.[3]

또 다른 문제는 "데일리 미" 현상이다. 캐스 선스타인은 그의 저서 ''Republic.com''에서 "데일리 미"라는 용어를 만들었는데, 이는 온라인 독자들이 개인화된 정보 제공자를 찾는 현재의 트렌드를 의미한다.[4] 독자는 자신이 다루고 싶은 주제만 다루면서 정보 제품을 개인화하여 자신과 제공자 모두에게 부가 가치를 제공할 수 있다. 그러나 이러한 추세가 사회에 최선이 아닐 수 있다는 우려도 존재한다. 캠퍼스 신문에서 이러한 추세는 "스포츠" 및 "의견" 섹션과 같은 특정 분야에 대한 조회수는 증가하지만, 주요 뉴스 섹션은 주목받지 못하는 결과를 낳을 수 있다. 이러한 새로운 유형의 인쇄 문화는 학생 신문에 극적인 형식 및 콘텐츠 변경을 초래할 수 있다.[4]

5. 논란과 쟁점

호주 학생 신문은 창간 이후 여러 논란을 겪어왔다. 특히 1995년 라 트로브 대학교 학생 잡지 ''라블레''의 편집자 4명이 불쾌한 출판물을 출판, 배포 및 보관한 혐의로 기소된 사건이 대표적이다.[5] 이들은 독자들에게 절도를 부추기는 내용의 기사를 게재하여 문제가 되었으며, 해당 잡지 7월호는 영화 및 문학 분류 사무소에 의해 금지되기도 했다. 이는 보수적인 토크백 라디오 진행자 및 기타 언론의 캠페인에 따른 것이었다.[5]

편집자들은 항소를 제기했으나, 이는 4년에 걸친 장기간의 소송으로 이어졌다. 항소는 결국 연방 법원 전체 법정에서 기각되었고, 호주 고등 법원 항소 신청도 거부되었다.[6] 해당 혐의는 결국 1999년 3월에 취하되었다.

대학 신문의 편집권 독립은 학생들의 표현의 자유를 보장하는 중요한 요소이지만, 일부 대학에서는 학교 당국이 대학 신문의 내용을 검열하거나 편집에 개입하는 경우가 있어 논란이 되고 있다. 1970년대 보스턴 대학교 총장 존 실버는 대학 신문에 대한 자금 지원을 중단하여 비판적인 학생 신문을 위축시키려 했으며, 대학의 자금을 지원받는 학생 단체가 학생 언론에 광고를 게재하는 것까지 금지했다. 이러한 정책은 ''The Daily News''의 독립성을 훼손했고, ''b.u. exposure''는 재정적 어려움을 겪었다. ''exposure''는 수정헌법 제1조 권리 침해를 이유로 소송을 제기했으나, 매사추세츠 연방 법원은 이를 기각했다.

대학 신문의 재정 문제는 편집권 독립과 밀접하게 관련되어 있다. 광고 수익 감소와 학교 지원 축소 등으로 인해 많은 대학 신문이 재정적 어려움을 겪고 있다. 특히 존 실버 총장은 하버드 로스쿨 교수 앨런 더쇼비츠의 조언에 따라 학생 신문에 대한 모든 자금 지원을 중단하여 캠퍼스 내 비판을 억압하려 했다. 이는 학생 단체의 광고 게재 금지로 이어져 ''The Daily News''와 ''b.u. exposure'' 모두에게 큰 타격을 주었다.

흑인 고등 교육 저널(Journal of Blacks in Higher Education, JBHE)의 연구에 따르면, 학생 신문 편집자 중 흑인 편집자의 비율은 매우 낮아 다양성 부족 문제가 심각한 것으로 나타났다.[11] 모든 학생 신문의 편집자 중 흑인 편집자의 비율은 2.6%에 불과했으며, 언론학 학과가 있는 학교에서도 4.4%에 그쳤다.[11] 이는 흑인이 미국 전체 인구에서 차지하는 비율보다 훨씬 낮은 수치이다. 이러한 다양성 부족은 특정 학생 집단의 관점과 가치만을 반영하는 편향된 신문을 만들 수 있다는 우려를 낳는다.[11] JBHE는 2004년 연구 발표 당시 학생 간행물에 대한 차별 철폐 조치 프로그램의 어떠한 유형도 제안하지 않았다.[11]

5. 1. 편집권 독립

대학 신문의 편집권 독립은 학생들의 표현의 자유를 보장하는 중요한 요소다. 일부 대학에서는 학교 당국이 대학 신문의 내용을 검열하거나 편집에 개입하는 경우가 있어 논란이 되고 있다.1970년대 보스턴 대학교 총장 존 실버는 대학 신문에 대한 자금 지원을 중단하여 비판적인 학생 신문을 위축시키려 했다. 실버는 대학의 자금을 지원받는 학생 단체가 학생 언론에 광고를 게재하는 것까지 금지했다. 이러한 정책으로 ''The Daily News''의 독립성이 훼손되었고, ''b.u. exposure''는 재정적 어려움을 겪었다. ''exposure''는 수정헌법 제1조 권리 침해를 이유로 소송을 제기했으나, 매사추세츠 연방 법원은 이를 기각했다.

5. 2. 재정 문제

대학 신문의 재정 문제는 편집권 독립과 밀접하게 관련되어 있다. 광고 수익 감소와 학교 지원 축소 등으로 인해 많은 대학 신문이 재정적 어려움을 겪고 있다. 1970년대에 보스턴 대학교 총장 존 실버는 하버드 로스쿨 교수 앨런 더쇼비츠의 조언에 따라 학생 신문에 대한 모든 자금 지원을 중단하여 캠퍼스 내 비판을 억압하려 했다. 실버는 대학의 자금을 지원받는 학생 단체가 학생 언론에 광고를 게재하는 것까지 금지하는 강경한 정책을 펼쳤다. 이러한 정책으로 ''The Daily News''의 독립성이 훼손되었고, 더 급진적인 ''b.u. exposure''는 재정적 곤경에 빠졌다. ''exposure''는 수정헌법 제1조 권리 침해를 이유로 소송을 제기했지만, 매사추세츠 연방 법원은 이 사건을 기각했다.5. 3. 다양성 부족

흑인 고등 교육 저널(Journal of Blacks in Higher Education, JBHE)의 연구에 따르면 아프리카계 미국인 학생에 초점을 맞춘 결과, 모든 학생 신문의 편집자 중 흑인 편집자의 비율은 2.6%에 불과하며, 다른 소수 민족도 비슷한 경향을 보였다.[11] 언론학 학과가 있는 학교에서도 흑인 편집자의 비율은 4.4%에 불과하여, 두 비율 모두 흑인이 미국 전체 인구에서 차지하는 비율보다 훨씬 낮다.[11] 이러한 다양성 부족은 특정 학생 집단의 관점과 가치만을 반영하는 편향된 신문을 만들 수 있다는 우려를 낳는다.[11] JBHE는 2004년 연구 발표 당시 학생 간행물에 대한 차별 철폐 조치 프로그램의 어떠한 유형도 제안하지 않았다.[11]6. 한국 대학 신문의 미래

참조

[1]

웹사이트

16 Sep: The First Student Newspaper

https://theretrospec[...]

[2]

논문

Student Newspapers at Public Colleges and Universities: Lessons from the United States

https://ecommons.uda[...]

2013

[3]

논문

The Difference is Digital? Digital Technology and Student Media Production

1999

[4]

서적

Republic.com

https://archive.org/[...]

Princeton University Press

2001

[5]

논문

Rabble-Rousing and Rabelais: Fear of Lawless Shoplifting Students.

https://search.infor[...]

1997

[6]

간행물

Annual report 1997–1998, Chapter 2, The Work of the Court, 2.2 Decisions of Interest

Federal Court of Australia

[7]

웹사이트

Student Newspapers Launch Alternative Newswire to Canadian University Press

https://j-source.ca/[...]

2013-09-18

[8]

웹사이트

Tinker v. Des Moines – Landmark Supreme Court Ruling on Behalf of Student Expression

https://www.aclu.org[...]

[9]

웹사이트

Hazelwood School District v. Kuhlmeier

http://www.bc.edu/bc[...]

2010-04-27

[10]

웹사이트

Assembly Bill No. 2581

http://customfiles.j[...]

[11]

논문

Almost No Black Editors on the Staffs of Student Newspapers at Universities with Programs in Journalism

2004

[12]

서적

서울대학교 대학신문사 1

서울대학교 출판부

2004

[13]

웹사이트

서울대학교 대학신문사

http://www.cau.ac.kr[...]

서울대학교출판부

2004-04-20

[14]

뉴스

고대신문 창간사

http://www.kukey.com[...]

고대신문

1947-11-03

[15]

뉴스

단대신문 기념사

http://www.d-voice.c[...]

단대신문

2008-03-11

[16]

뉴스

대학신문 창간사

http://www.snunews.c[...]

대학신문

1952-02-04

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com