가오리 성운

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

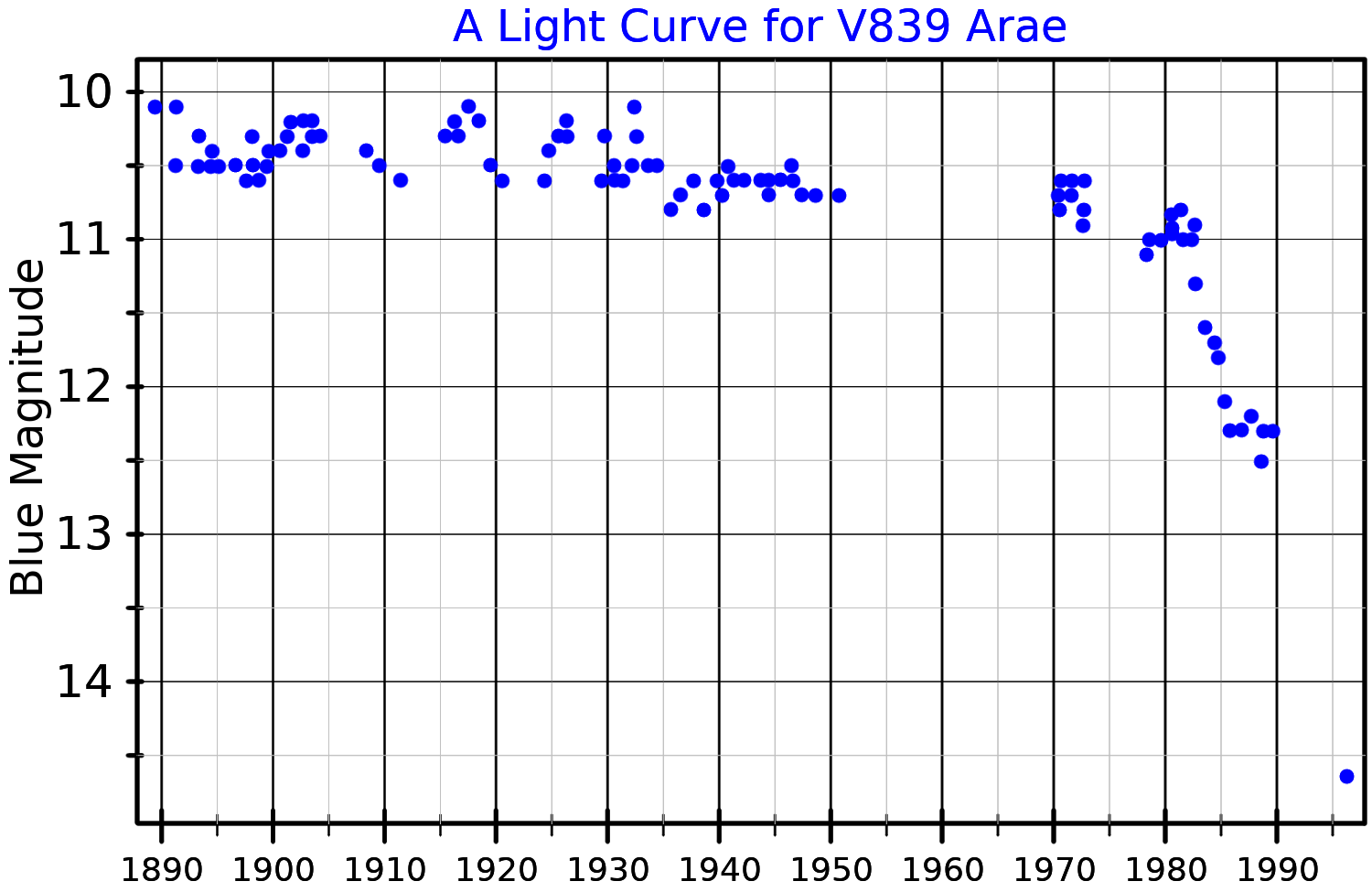

가오리 성운은 행성상 성운으로, 중심별 V839 Arae를 포함한다. 1976년 처음 관측되었을 당시에는 He 3-1357로 알려졌으며, 이후 허블 우주 망원경으로 관측되어 가오리 성운으로 명명되었다. 중심별은 백색 왜성으로, 1990년대 최고 밝기에 도달한 이후 어두워지는 변화를 보이며, 헬륨 플래시 현상을 겪은 것으로 추정된다. 2021년 NASA는 성운의 밝기 감소와 형태 변화를 관측하며, 성운의 진화를 실시간으로 목격하고 있다고 밝혔다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1971년 발견한 천체 - WR 102

WR 102는 늑대자리에 위치한 울프-레이에 별로, WO형 스펙트럼과 강한 산소 및 탄소 방출선, 높은 표면 온도와 질량 손실률을 가지며, 수백만 년 내에 초신성 폭발을 일으킬 것으로 예상된다. - 1989년 발견한 천체 - 나이아드 (위성)

나이아드는 보이저 2호에 의해 발견된 해왕성의 가장 안쪽 위성으로, 불규칙한 모양을 하고 있으며 탈라사와 궤도 공명 관계를 가지면서 조석력으로 궤도가 감쇠하여 미래에 해왕성 고리가 될 수 있다. - 1989년 발견한 천체 - 갈라테아 (위성)

갈라테아는 1989년 보이저 2호가 발견한 해왕성의 불규칙한 위성으로, 애덤스 고리의 양치기 위성이며 조석력으로 해왕성에 가까워져 고리가 될 것으로 예상된다. - 제단자리 - NGC 6397

NGC 6397은 우리 은하의 구상성단으로, 천문학적으로 별의 질량 하한선 규명, 백색왜성 집중으로 밝혀진 중심부 밀집성 천체 성질 규명, 초기 우주 은하 형성 연구 자료 제공 등 중요한 발견에 기여했다. - 제단자리 - HD 150136

HD 150136은 뱀주인자리에 위치한 삼중성계로, 2.6일 주기로 공전하는 O3 및 O6 분광형의 주계열성 분광쌍성을 주성으로 가지며 엑스선 방출량이 높고 숨겨진 세 번째 구성원의 존재 가능성이 제기되었으며, 워싱턴 이중성 목록에 7개의 시각적 구성 요소와 밝은 동반성 HD 150135가 등재되어 있다.

| 가오리 성운 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 형태 | 행성상 성운 |

| 별자리 | 제단자리 |

| 시선 속도 | 알려진 정보 없음 |

| 거리 | 18,000 광년 (5,600 파섹) |

| 겉보기 등급 | 10.75 |

| 시직경 | 1″.6 |

| 반지름 | 0.08 광년 |

| 절대 등급 | -3.0 |

| 기타 명칭 | PN G331.3-12.1 Hen 3-1357 |

| 중심별 | |

| 이름 | Hen 3-1357 |

| 분광형 | DA;pnn |

| 질량 | 0.015 태양질량 |

| 광도 | 3000 태양광도 |

| 추가 정보 | |

| 특징 | 가장 최근에 발견된 행성상 성운 중 하나임. |

| 영어 명칭 | Stingray Nebula (스팅레이 성운) |

2. 역사

가오리 성운이 발견되기 전, 그 중심별은 He 3-1357로 알려졌으며, 칼 고든 헤니즈(Karl Gordon Henize)는 1976년에 이를 A형 또는 B형 Hα(H-알파) 방출선 별로 분류했다.[3] 1971년에는 점근거성가지 후(post-asymptotic giant branch) B1 또는 B2 초거성으로 관측되었다.[3] 1989년 국제 자외선 탐사선(International Ultraviolet Explorer)에 의해 이 별에서 행성상 성운 방출선이 확인되었다.[3] 성운이 새로 형성되어 매우 작았기 때문에 지상 관측으로는 이를 분해할 수 없었고, 그래서 Bobrowsky는 허블 우주 망원경으로 이를 관측하여 "가오리 성운"이라고 명명한 성운을 발견했다.[2]

1993년, M. Parthasarathy 외 연구진은 중심별의 밝기에 대한 측정 기록을 검토하여, 이것이 스펙트럼의 가시광선 영역에서 어두워지고 있다는 결론을 내렸다. 1997년에는 변광성 명칭 V839 Arae로 지정되었다.

1995년에 중심 행성상 성운 핵은 DA 백색 왜성으로 관측되었으며, 1987년과 1995년 사이에 밝기가 3분의 1로 감소한 것으로 보인다. 백색 왜성의 추정 질량은 0.6 태양 질량(M☉)이고 광도는 3,000 태양 광도(L☉)이며,[4] 0.3 각초 떨어진 관측된 동반성이 있다. 성운의 질량은 0.015 태양 질량(M☉)으로 추정된다.[3]

1998년 Bobrowsky 외 연구진은 허블 우주 망원경 관측을 통해 가오리 성운의 15등급 중심별에 17등급의 동반성이 있다는 사실을 밝혔다.[5]

중심별은 20년 동안 밝아졌다 어두워지는 특이한 현상을 보인다. 온도는 40,000 °C 상승했다. 이에 대한 설명은 이것이 헬륨 플래시를 겪었다는 것이다.[6]

2021년 1월, NASA는 성운이 1990년대에 최고 밝기에 도달한 이후 어두워지고 있다는 것을 발견했다.[7] 이전에 광이온화되었던 성운의 양이온은 전자와 재결합하고 있다.[8] NASA의 성명에서, 스페인 그라나다의 안달루시아 천체물리 연구소(Instituto de Astrofísica de Andalucía)의 연구원 마틴 A. 게레로(Martín A. Guerrero)는 다음과 같이 말했다. "이것은 매우, 매우 극적이고, 매우 이상합니다. 우리는 성운의 진화를 실시간으로 목격하고 있습니다. 수년에 걸쳐 성운의 변화를 볼 수 있습니다. 우리는 이런 시야로 얻을 수 있는 명확성으로 이런 현상을 이전에 본 적이 없습니다."[9]

2. 1. 발견 및 초기 관측

칼 고든 헤니즈(Karl Gordon Henize)는 1976년에 가오리 성운의 중심별을 He 3-1357로 명명하고, 이를 A형 또는 B형 Hα(H-알파) 방출선 별로 분류했다.[3] 1971년에는 점근거성가지 후(post-asymptotic giant branch) B1 또는 B2 초거성으로 관측되었다.[3] 1989년 국제 자외선 탐사선(International Ultraviolet Explorer)에 의해 이 별에서 행성상 성운 방출선이 확인되었다.[3] 성운이 새로 형성되어 매우 작았기 때문에 지상 관측으로는 이를 분해할 수 없었고, Bobrowsky는 허블 우주 망원경으로 이를 관측하여 "가오리 성운"이라고 명명했다.[2]1993년, M. Parthasarathy 외 연구진은 중심별의 밝기에 대한 측정 기록을 검토하여, 이것이 스펙트럼의 가시광선 영역에서 어두워지고 있다는 결론을 내렸다. 1997년에는 변광성 명칭 V839 Arae로 지정되었다.

1995년에 중심 행성상 성운 핵은 DA 백색 왜성으로 관측되었으며, 1987년과 1995년 사이에 밝기가 3분의 1로 감소했다.[3] 1998년 Bobrowsky 외 연구진은 허블 우주 망원경 관측을 통해 가오리 성운의 15등급 중심별에 17등급의 동반성이 있다는 사실을 밝혔다.[5]

중심별은 20년 동안 밝아졌다 어두워지는 특이한 현상을 보이며, 온도는 40,000 °C 상승했다. 이는 헬륨 플래시를 겪었기 때문으로 설명된다.[6]

2021년 1월, NASA는 성운이 1990년대에 최고 밝기에 도달한 이후 어두워지고 있다는 것을 발견했다.[7] 광이온화되었던 성운의 양이온은 전자와 재결합하고 있다.[8] 스페인 그라나다의 안달루시아 천체물리 연구소(Instituto de Astrofísica de Andalucía)의 연구원 마틴 A. 게레로(Martín A. Guerrero)는 "이것은 매우, 매우 극적이고, 매우 이상합니다. 우리는 성운의 진화를 실시간으로 목격하고 있습니다. 수년에 걸쳐 성운의 변화를 볼 수 있습니다. 우리는 이런 시야로 얻을 수 있는 명확성으로 이런 현상을 이전에 본 적이 없습니다."라고 말했다.[9]

2. 2. 행성상성운으로의 확인

가오리 성운이 발견되기 전, 그 중심별은 He 3-1357로 알려졌으며, 칼 고든 헤니즈(Karl Gordon Henize)는 1976년에 이를 A형 또는 B형 Hα(H-알파) 방출선 별로 분류했다. 1971년에는 점근거성가지 후(post-asymptotic giant branch) B1 또는 B2 초거성으로 관측되었다. 1989년 국제 자외선 탐사선(International Ultraviolet Explorer)에 의해 이 별에서 행성상 성운 방출선이 확인되었다.[3] 성운이 새로 형성되어 매우 작았기 때문에 지상 관측으로는 이를 분해할 수 없었고, 그래서 Bobrowsky는 허블 우주 망원경으로 이를 관측하여 "가오리 성운"이라고 명명한 성운을 발견했다.[2]1993년, M. Parthasarathy 외 연구진은 중심별의 밝기에 대한 측정 기록을 검토하여, 이것이 스펙트럼의 가시광선 영역에서 어두워지고 있다는 결론을 내렸다. 1997년에는 변광성 명칭 V839 Arae로 지정되었다.

1995년에 중심 행성상 성운 핵은 DA 백색 왜성으로 관측되었으며, 1987년과 1995년 사이에 밝기가 3분의 1로 감소한 것으로 보인다. 백색 왜성의 추정 질량은 0.6 태양 질량(M☉)이고 광도는 3,000 태양 광도(L☉)이며,[4] 0.3 각초 떨어진 관측된 동반성이 있다. 성운의 질량은 0.015 태양 질량(M☉)으로 추정된다.[3]

1998년 Bobrowsky 외 연구진은 허블 우주 망원경 관측을 통해 가오리 성운의 15등급 중심별에 17등급의 동반성이 있다는 사실을 밝혔다.[5]

중심별은 20년 동안 밝아졌다 어두워지는 특이한 현상을 보인다. 온도는 40,000 °C 상승했다. 이에 대한 설명은 이것이 헬륨 플래시를 겪었다는 것이다.[6]

2021년 1월, NASA는 성운이 1990년대에 최고 밝기에 도달한 이후 어두워지고 있다는 것을 발견했다.[7] 이전에 광이온화되었던 성운의 양이온은 전자와 재결합하고 있다.[8] NASA의 성명에서, 스페인 그라나다의 안달루시아 천체물리 연구소(Instituto de Astrofísica de Andalucía)의 연구원 마틴 A. 게레로(Martín A. Guerrero)는 다음과 같이 말했다. "이것은 매우, 매우 극적이고, 매우 이상합니다. 우리는 성운의 진화를 실시간으로 목격하고 있습니다. 수년에 걸쳐 성운의 변화를 볼 수 있습니다. 우리는 이런 시야로 얻을 수 있는 명확성으로 이런 현상을 이전에 본 적이 없습니다."[9]

2. 3. 허블 우주 망원경 관측 및 명명

칼 고든 헤니즈(Karl Gordon Henize)는 1976년에 가오리 성운의 중심별(당시 He 3-1357)을 A형 또는 B형 Hα(H-알파) 방출선 별로 분류했다.[3] 1971년에는 점근거성가지 후(post-asymptotic giant branch) B1 또는 B2 초거성으로 관측되었다.[3] 1989년 국제 자외선 탐사선(International Ultraviolet Explorer)에 의해 이 별에서 행성상 성운 방출선이 확인되었다.[3] 성운이 새로 형성되어 매우 작았기 때문에 지상 관측으로는 이를 분해할 수 없었고, Bobrowsky는 허블 우주 망원경으로 이를 관측하여 "가오리 성운"이라고 명명했다.[2]1993년, M. Parthasarathy 외 연구진은 중심별의 밝기에 대한 측정 기록을 검토하여, 이것이 스펙트럼의 가시광선 영역에서 어두워지고 있다는 결론을 내렸다. 1997년에는 변광성 명칭 V839 Arae로 지정되었다.

1995년에 중심 행성상 성운 핵은 DA 백색 왜성으로 관측되었으며, 1987년과 1995년 사이에 밝기가 3분의 1로 감소했다.[3] 백색 왜성의 추정 질량은 0.6 태양 질량(M☉)이고 광도는 3,000 태양 광도(L☉)이며,[4] 0.3 각초 떨어진 곳에 동반성이 관측되었다.[3] 성운의 질량은 0.015 태양 질량(M☉)으로 추정된다.[3]

1998년 Bobrowsky 외 연구진은 허블 우주 망원경 관측을 통해 가오리 성운의 15등급 중심별에 17등급의 동반성이 있다는 사실을 밝혔다.[5]

중심별은 20년 동안 밝아졌다 어두워지는 특이한 현상을 보이며, 온도는 40,000 °C 상승했다. 이는 헬륨 플래시를 겪었기 때문으로 설명된다.[6]

2021년 1월, NASA는 성운이 1990년대에 최고 밝기에 도달한 이후 어두워지고 있다는 것을 발견했다.[7] 이전에 광이온화되었던 성운의 양이온은 전자와 재결합하고 있다.[8] 안달루시아 천체물리 연구소(Instituto de Astrofísica de Andalucía)의 연구원 마틴 A. 게레로(Martín A. Guerrero)는 "이것은 매우, 매우 극적이고, 매우 이상합니다. 우리는 성운의 진화를 실시간으로 목격하고 있습니다. 수년에 걸쳐 성운의 변화를 볼 수 있습니다. 우리는 이런 시야로 얻을 수 있는 명확성으로 이런 현상을 이전에 본 적이 없습니다."라고 말했다.[9]

2. 4. 중심별의 변화 관측

칼 고든 헤니즈는 1976년 가오리 성운의 중심별을 He 3-1357로 명명하고, A형 또는 B형 Hα(H-알파) 방출선 별로 분류했다.[3] 1971년에는 점근거성가지 후(post-asymptotic giant branch) B1 또는 B2 초거성으로 관측되었고, 1989년 국제 자외선 탐사선에 의해 이 별에서 행성상 성운 방출선이 확인되었다.[3] 이후, Bobrowsky는 허블 우주 망원경을 통해 이 성운을 관측하고 "가오리 성운"이라 명명했다.[2]1993년, M. Parthasarathy 외 연구진은 중심별의 밝기가 스펙트럼의 가시광선 영역에서 어두워지고 있다는 연구결과를 발표했다. 1997년에는 변광성 명칭 V839 Arae로 지정되었다.

1995년, 중심 행성상 성운 핵은 DA 백색 왜성으로 관측되었으며, 1987년과 1995년 사이에 밝기가 3분의 1로 감소했다. 백색 왜성의 추정 질량은 0.6 M☉(태양 질량)이고 광도는 3,000 L☉(태양 광도)이며,[4] 0.3 각초 떨어진 곳에 동반성이 관측되었다.[3] 1998년 Bobrowsky 외 연구진은 허블 우주 망원경 관측을 통해 가오리 성운의 15등급 중심별에 17등급의 동반성이 있다는 사실을 밝혔다.[5]

중심별은 20년 동안 밝아졌다 어두워지는 현상을 보이며, 온도는 40,000 °C 상승했다. 이는 헬륨 플래시를 겪었기 때문으로 설명된다.[6]

2021년 1월, NASA는 성운이 1990년대 최고 밝기에 도달한 이후 어두워지고 있다고 발표했다.[7] 광이온화되었던 성운의 양이온은 전자와 재결합하고 있다.[8] 안달루시아 천체물리 연구소의 연구원 마틴 A. 게레로는 "우리는 성운의 진화를 실시간으로 목격하고 있다. 수년에 걸쳐 성운의 변화를 볼 수 있다."라고 말했다.[9]

2. 5. 성운의 변화 관측 (2021년)

칼 고든 헤니즈(Karl Gordon Henize)는 1976년에 가오리 성운의 중심별을 A형 또는 B형 Hα(H-알파) 방출선 별로 분류했다.[3] 1971년에는 점근거성가지 후(post-asymptotic giant branch) B1 또는 B2 초거성으로 관측되었다.[3] 1989년 국제 자외선 탐사선(International Ultraviolet Explorer)에 의해 이 별에서 행성상 성운 방출선이 확인되었다.[3] 1998년에는 허블 우주 망원경 관측을 통해 가오리 성운의 15등급 중심별에 17등급의 동반성이 있다는 사실이 밝혀졌다.[5]1993년, M. Parthasarathy 외 연구진은 중심별의 밝기에 대한 측정 기록을 검토하여, 이것이 스펙트럼의 가시광선 영역에서 어두워지고 있다는 결론을 내렸다. 1995년에 중심 행성상 성운 핵은 DA 백색 왜성으로 관측되었으며, 1987년과 1995년 사이에 밝기가 3분의 1로 감소한 것으로 보인다.[3] 중심별은 20년 동안 밝아졌다 어두워지는 특이한 현상을 보이며, 온도는 40,000 °C 상승했다. 이는 헬륨 플래시를 겪었기 때문으로 설명된다.[6]

2021년 1월, NASA는 성운이 1990년대에 최고 밝기에 도달한 이후 어두워지고 있다는 것을 발견했다.[7] 이전에 광이온화되었던 성운의 양이온은 전자와 재결합하고 있다.[8] 안달루시아 천체물리 연구소(Instituto de Astrofísica de Andalucía)의 연구원 마틴 A. 게레로(Martín A. Guerrero)는 "이것은 매우, 매우 극적이고, 매우 이상합니다. 우리는 성운의 진화를 실시간으로 목격하고 있습니다. 수년에 걸쳐 성운의 변화를 볼 수 있습니다. 우리는 이런 시야로 얻을 수 있는 명확성으로 이런 현상을 이전에 본 적이 없습니다."라고 말했다.[9]

3. 중심별 (V839 Arae)

1995년, 가오리 성운의 핵이 1987년부터 1995년 사이에 세 차례에 걸쳐 사라질 뻔한 백색 왜성으로 관측되었다. 가오리 성운의 핵은 태양 질량의 약 0.6배로 추정되며, 0.3초 떨어진 곳에서 동반성이 관측되었다. 성운의 질량은 태양 질량의 0.015배로 추정되었다.

광도는 태양 광도의 3000배로 추정된다.

3. 1. 백색왜성으로의 진화

1995년, 가오리 성운의 핵이 1987년부터 1995년 사이에 세 차례에 걸쳐 사라질 뻔한 백색 왜성으로 관측되었다. 가오리 성운의 핵은 태양 질량의 약 0.6배로 추정되며, 0.3초 떨어진 곳에서 동반성이 관측되었다. 성운의 질량은 태양 질량의 0.015배로 추정되었다.광도는 태양 광도의 3000배로 추정된다.

3. 2. 물리적 특성

1995년, 가오리 성운의 핵이 1987년부터 1995년 사이에 세 차례에 걸쳐 사라질 뻔한 백색 왜성으로 관측되었다. 가오리 성운의 핵은 태양 질량의 약 0.6배로 추정되며, 0.3초 떨어진 곳에서 동반성이 관측되었다. 성운의 질량은 태양 질량의 0.015배로 추정되었다.광도는 태양 광도의 3000배로 추정된다.

3. 3. 헬륨 껍질 연소 현상

1995년, 가오리 성운의 핵이 1987년부터 1995년 사이에 세 차례에 걸쳐 사라질 뻔한 백색 왜성으로 관측되었다. 가오리 성운의 핵은 태양 질량의 약 0.6배로 추정되며, 0.3초 떨어진 곳에서 동반성이 관측되었다. 성운의 질량은 태양 질량의 0.015배로 추정되었다.광도는 태양 광도의 3000배로 추정된다.

4. 성운의 특성

4. 1. 질량

4. 2. 동반성

4. 3. 형태 변화

참조

[1]

웹사이트

Results for Stingray Nebula

http://simbad.u-stra[...]

2007-01-15

[2]

논문

Narrowband HST imagery of the young planetary nebula Henize 1357

1994

[3]

논문

Fading and variations in the spectrum of the central star of the very young planetary nebula SAO 244567 (Hen 1357)

[4]

논문

Birth and early evolution of planetary nebulae

2000

[5]

논문

Birth and early evolution of a planetary nebula

1998

[6]

웹사이트

Astronomers observe star reborn in a flash

http://phys.org/news[...]

2016-09-13

[7]

웹사이트

The Stingray nebula is fading fast, Hubble telescope photos reveal

https://www.space.co[...]

2021-01-08

[8]

논문

The Decline and Fall of the Youngest Planetary Nebula

[9]

웹사이트

Hubble Captures Unprecedented Fading of Stingray Nebula

http://www.nasa.gov/[...]

2020-11-30

[10]

서적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com