고구치

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

고구치는 성의 입구를 의미하며, 방어력을 높이기 위해 다양한 형태로 설계되었다. 히라이리 고구치는 가장 기본적인 형태로, 해자나 토루를 갖춘 구루와의 정면에 위치하여 공격을 방어한다. 사카 고구치는 급한 경사로 공격의 기세를 꺾는 구조이며, 이치몬지 고구치는 방루를 구축하여 내부가 쉽게 보이지 않도록 한다. 구이치가이 고구치는 S자 형태로 적을 유도하여 측면 공격에 취약하게 만들고, 마스가타 고구치는 방형 공간과 이중 성문을 통해 방어력을 강화한다. 우마다시는 ㄷ자형 성루와 석벽으로 성문 접근을 어렵게 하는 형태로, 동일본에서 주로 발전했다.

더 읽어볼만한 페이지

| 고구치 | |

|---|---|

| 지도 | |

| 기본 정보 | |

| 국 (令制国) | 무사시 국(武蔵国) |

| 군 (郡) | 고마 군(高麗郡) 히키 군(比企郡) 지치부 군(秩父郡) |

| 현재 소속 | 사이타마 현(埼玉県) |

| 역사 | |

| 성립 시기 | 1878년 (메이지 11년) |

| 폐지 시기 | 1896년 (메이지 29년) 3월 29일 |

| 비고 | 히키 군에 편입됨 |

| 지리 | |

| 위치 | 사이타마 현(埼玉県) 서부 |

2. 고구치의 형식

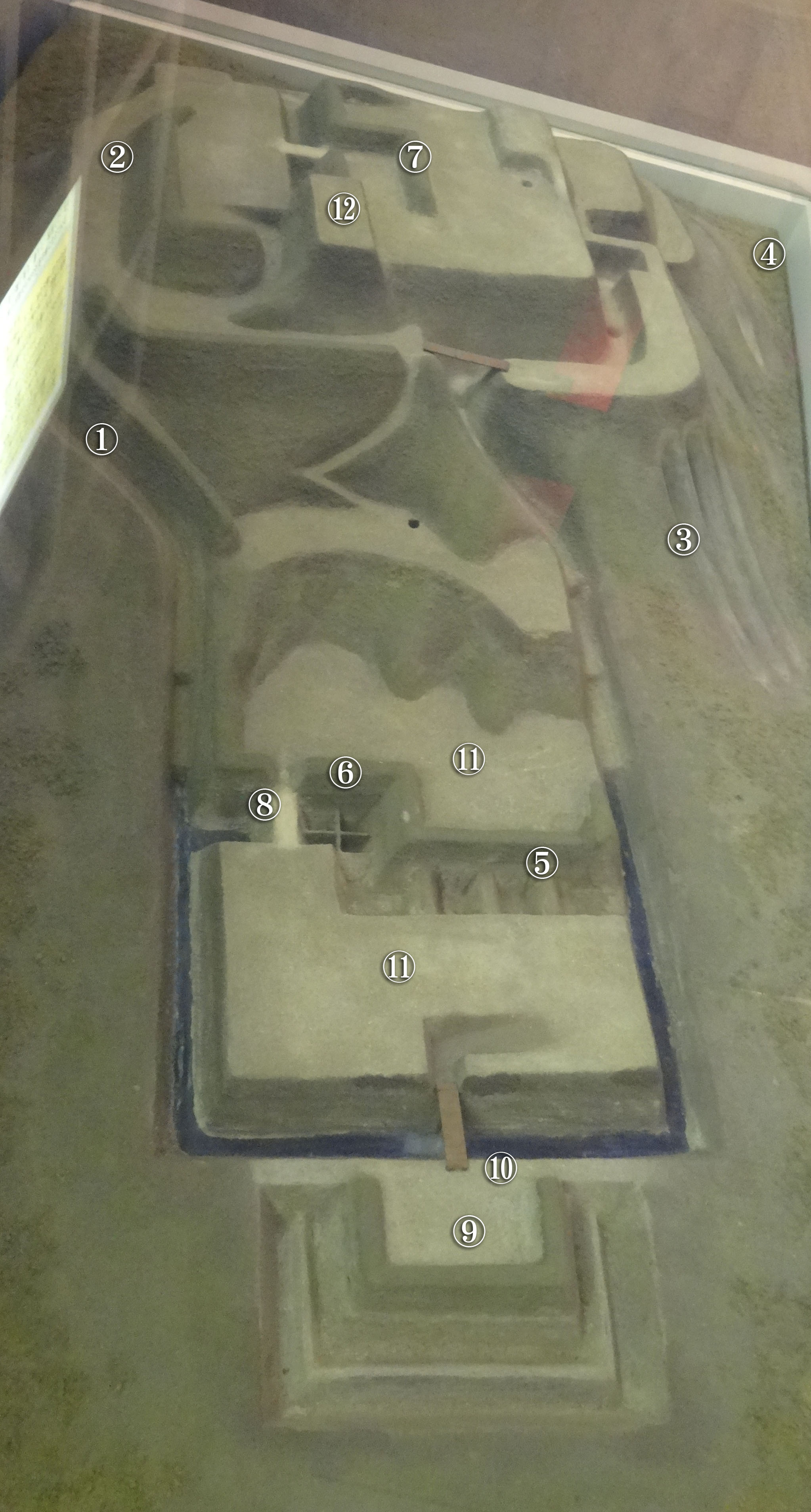

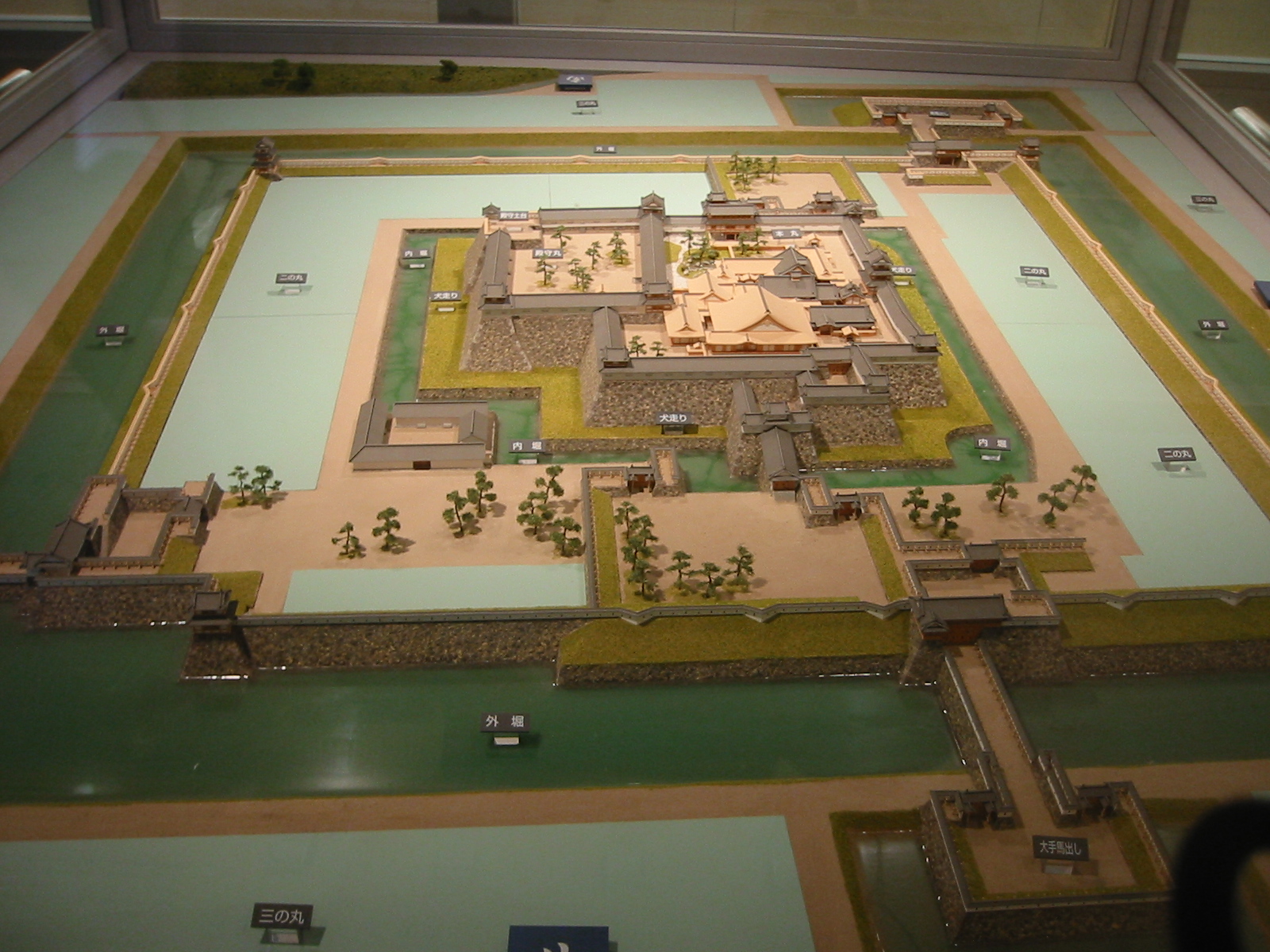

고구치는 성곽 혹은 구루와의 정면 개구부에 해당하며, 성의 출입구인 동시에 수성하는 입장에서는 반드시 막아야 할 곳이기 때문에 예로부터 방어에 많은 신경을 썼다. 옛 성의 개구부에는 일각대문이 설치되었고, 문 양쪽에 망루를 두어 성을 방비한 간단한 구조였다. 센고쿠 시대에 들어서면서 성의 지형지물의 배치가 중요해졌고, 서일본에서는 옹성과 같은 2중문을 둔 마스가타(桝形)가, 동일본에서는 문 밖에 별도의 공간을 두어 성을 방비한 우마다시(馬出)가 발전하였다. 센고쿠 시대가 끝나고 통일정권이 들어서자 서일본에서는 우마다시가, 동일본에서는 마스가타 양식이 널리 퍼지게 된다. 이렇게 하여 양쪽의 형식을 절충한 성이 출현하게 된다. 와카마쓰 성은 우마다시 형식을 갖춘 별성(別城)을 두었으며, 본성의 성문은 2중문 형식인 마스가타를 두었다. 이 구조는 성문이 사각지대에 있어 포격을 피할 수 있었고, 보신 전쟁에서는 별성을 장악한 신정부군을 저지하고 장기간 농성전에 들어설 수 있었다.[3]

2. 1. 히라이리 고구치 (平入り虎口)

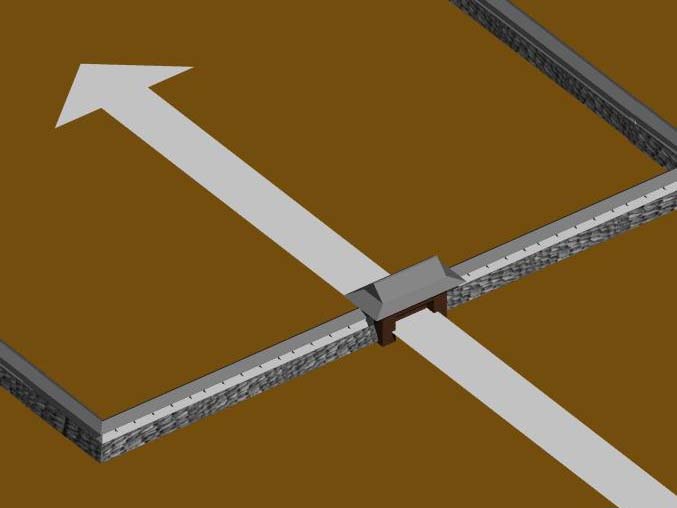

가장 기본적인 형태는 '''히라이리'''(平入り)라고 불리는 것으로, 해자, 토루(석벽) 등으로 구루와를 구성하고 그 정면에 고구치(虎口)를 갖춘 것이다. 이 경우 대군으로 밀려오는 공격자를 정면에서 방어하게 되어 성 측에 불리해진다.

그래서 특히 중세 산성에서는 고구치 전면을 급한 경사로 만들어 공격자의 기세를 꺾는 구조가 채택되었다. 이를 '''사카 고구치'''(坂虎口)라고 한다.

고구치 안쪽에 '시토미(蔀)'나 고구치 바깥쪽에 '카자시(芎)'라고 불리는 일자형(일직선)의 방루(토루나 석벽 등)를 구축하여, 정면에서 곽 내부가 쉽게 보이지 않도록 한 것도 나타났으며, '''이치몬지 고구치'''(一文字虎口)라고 불렸다.

2. 2. 구이치가이 고구치 (喰違虎口)

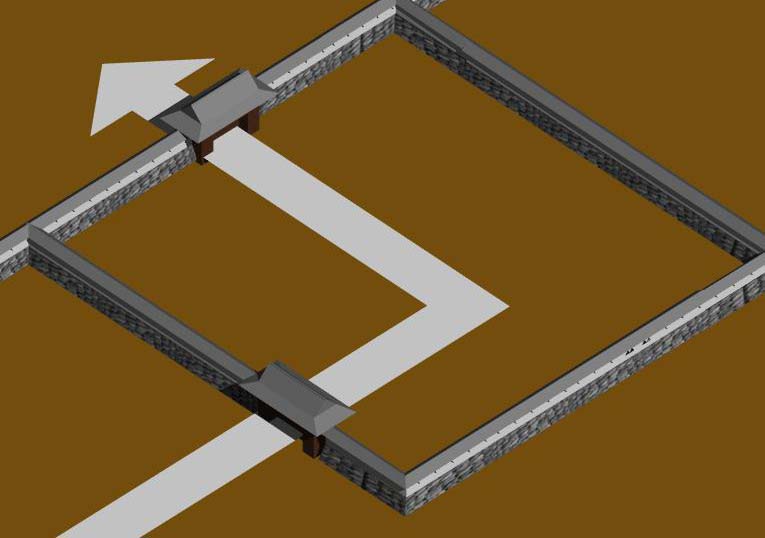

대규모 전투가 벌어지면서 고구치의 중요성이 더욱 커짐에 따라, 성곽의 방어력 향상을 위해 해자, 성루, 석축의 배치에 여러 가지 궁리가 더해지게 되었다. '''구이치가이'''(喰違)는 글자 뜻 그대로 성으로 들어올 때 적병이 엇갈려 들어오도록 설계된 고구치이다. 성루와 석벽을 일직선 상태가 아니게 쌓고, 개구부를 직각이 되게 쌓았다. 성을 공격하는 쪽은 S자를 그리며 들어오게 되어있어 수성하는 측에서는 측면과 정면에서 적을 공격하기 쉬운 구조로 되어있다.2. 3. 마스가타 고구치 (枡形虎口)

마스가타 고구치(枡形虎口)는 성곽이나 구루와의 출입구인 동시에 방어 시설이다. 센고쿠 시대에 들어서면서 발전하기 시작했으며, 서일본에서는 옹성과 같은 2중문을 두었고, 동일본에서는 문 밖에 별도의 공간을 두어 성을 방비하였다. 이를 각각 '''마스가타'''(枡形)와 '''우마다시'''(馬出)라고 한다.

센고쿠 시대 말기 서일본을 중심으로 나타난 '''마스가타'''는 고구치 전면에 사각형 공간을 두고 성문을 2중으로 구축한 것이다. 한반도나 중국 성의 옹성과 비슷한 역할을 하며, 공격측이 제2문을 제압해 들어오더라도 제1문에서 저지하도록 설계되어 있다.

마스가타에는 성곽 성문 안쪽에 공간을 둔 '''내측 마스가타'''와, 성문 바깥쪽에 길을 따라 만든 '''외측 마스가타'''가 있다.

마스가타의 문은 2중문 형식으로, 바깥의 제2문은 평범한 문, 안쪽의 제1문은 망루가 딸린 문의 형태가 기본이다. 하지만, 제2문만 있거나, 제1문만 있는 경우도 있다.[16]

근세 성곽은 마스가타 형식 또는 이와 유사한 고구치를 갖추고 있으며, 적이 쉽게 전진하지 못하도록 진행 방향을 좌우로 휘도록 설계한 경우가 많다.

2. 4. 우마다시 (馬出)

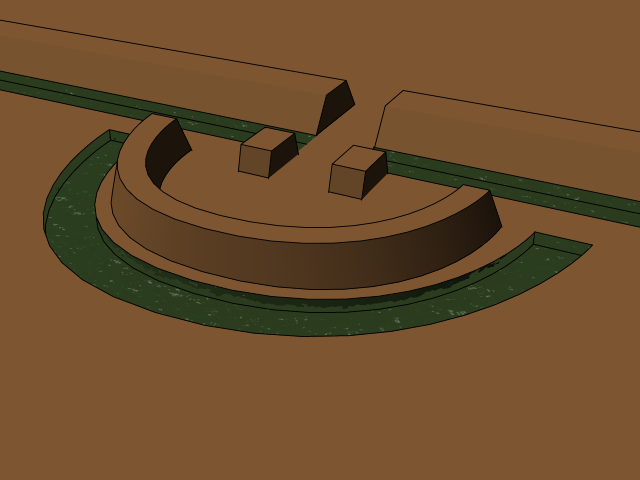

마스가타와 달리 동일본을 중심으로 발전한 형태가 우마다시(馬出)이다. 해자를 면한 성문의 외측에 따로 떨어진 형태로 ㄷ자형의 성루와 석벽을 쌓아 성문으로의 접근을 어렵게 한 작은 구역이다. 이런 우마다시가 대형화된 형태가 우마다시쿠루와(馬出曲輪)이며 '''데마루'''(出丸)라는 별성(別城)도 우마다시의 한 형태이다. 데마루로 유명한 것이 오사카 전투에서의 사나다마루였다.[6]

우마다시라는 말을 지명, 고전, 문서, 군학에서 각각 검토한 야마키 타카오에 따르면, 원래 마장 등에 말을 내보내는 입구를 말하는 것이었으나, 출입구의 의미로도 사용되게 되었다고 생각된다. 그리고 센고쿠 시대 말기에 성의 호구 앞에 보루가 만들어졌을 때, "출마 = 출격" 등의 연상에서, 이 시설의 이름으로 우마다시라는 말이 채택되었다고 추측된다. 또한, 중세 사료에서는 고호조 씨의 문서에 유일하게 우마다시라는 말이 나오는 것으로부터,[7] 고호조 씨가 명명했을 가능성이 매우 높다고 추측하고 있다.[8]

야마키는 성터의 유구로부터 다수의 우마다시를 분석하여, 공통점을 다음과 같이 4가지로 정리했다.[9]

# 주된 구루와의 호구를 보호하기 위해 해자를 사이에 둔 맞은편에 두는 소구루와를 말한다.

# 일반적으로 우마다시는 해자로 둘러싸이는 경우가 많지만, 생략되는 경우도 있다.

# 우마다시의 크기는 호구를 지키기에 적당한 정도의 크기이다.

# 주된 구루와에 종속되기 때문에, 우마다시의 해자는 주된 구루와의 해자 크기를 넘을 수 없다.

말의 형태는 '''원마데'''・'''각마데'''・'''부정형 마데'''로 분류된다.[10]

도호쿠 지방에서 오시마반도까지의 범위에서는 적어도 27곳의 중세 성관의 마데가 소재하는 것이 확인되었다.[11]

동국(간토고신에쓰・도카이)에서의 센고쿠 시대의 마데 분포는 원마데의 분포가 거의 다케다 씨의 세력권과 겹치고, 각마데가 호조 씨의 세력권에 많이 분포하고 있다.[12][13]

도카이 지방에서는 원마데는 오와리・미카와・도토우미・스루가에 골고루 분포하지만, 각마데는 오와리와 히가시미카와, 스루가에 많이 분포한다.[14]

호쿠리쿠 지방에서는 엣추・카가・에치젠・와카사・히다 각 지역의 분포 농염은 그다지 변하지 않는다.[15] 노토에는 현존하지 않지만, 고야마 성의 외곽 라인 바깥쪽에는 사각형 구획이 과거에 존재했고 (현재는 경지 정리로 소멸), 고마루 성에는 "마데"라는 지명이 남아있어, 이곳에도 마데가 존재했을 가능성이 남는다.[15]

센고쿠 시대・오다/도요토미 시대에서의 긴키 및 주변의 마데는, 그 대부분이 후쿠이현과 시가현에 분포하고 있으며, 오다/도요토미 정권의 성이 중심이고, 일부가 아사쿠라 씨 또는 잇코잇키의 성이다.[1]

주고쿠・시코쿠・규슈 지방에는 마데가 거의 없다.[2]

3. 한국과 일본 고구치의 비교

센고쿠 시대 말기 서일본을 중심으로 '''마스가타'''(枡形)라고 불리는 고구치가 나타났다. 이는 고구치 전면에 방형의 공간을 두고 성문을 2중으로 구축한 것으로, 한반도나 중국대륙 성의 옹성과 비슷한 역할을 하였다. 마스가타는 공격측이 제2문을 제압하여 들어오더라도 제1문에서 저지하도록 설계되었다.[16]

마스가타에는 내측 마스가타와 외측 마스가타가 있다. 내측 마스가타는 성곽의 성문 안쪽에 작은 방형의 공간을 두어 3방향에서 공격할 수 있게 되어 있다. 외측 마스가타는 성곽의 성문 바깥에 길을 따라 만든 작은 방형의 공간이다.[16]

마스가타의 문은 2중문의 형식으로 되어 있으며, 바깥의 제2문은 평범한 문으로 되어 있고, 안쪽의 제1문은 망루가 딸린 문의 형태로 되어 있는 것이 기본이다. 다만 항상 이런 형태를 띠는 것은 아니어서 바깥의 제2문이 없이 후방의 제1문만 있는 것도 있고, 바깥의 제2문이 망루가 딸린 문으로 안쪽의 제1문이 없는 것도 있다.[16]

3. 1. 조선 성곽의 옹성

센고쿠 시대 말기 서일본을 중심으로 '''마스가타'''(枡形)라고 불리는 고구치가 나타났다. 이는 고구치 전면에 방형의 공간을 두고 성문을 2중으로 구축한 것으로, 한반도나 중국대륙 성의 옹성과 비슷한 역할을 하였다. 공격측이 제2문을 제압하여 들어오더라도 제1문에서 저지하도록 설계되었다.[16]마스가타에는 내측 마스가타와 외측 마스가타가 있다. 내측 마스가타는 성곽의 성문 안쪽에 작은 방형의 공간을 두어 3방향으로 공격하게끔 되어 있다. 외측 마스가타는 성곽의 성문 바깥에 길을 따라 만든 작은 방형의 공간이다.[16]

마스가타의 문은 2중문의 형식으로 되어 있으며, 바깥의 제2문은 평범한 문으로 되어 있고, 안쪽의 제1문은 망루가 딸린 문의 형태로 되어 있는 것이 기본이다. 항상 이런 형태를 띠는 것은 아니라서 바깥의 제2문이 없이 후방의 제1문만 있는 것도 있고, 바깥의 제2문이 망루가 딸린 문으로 안쪽의 제1문이 없는 것도 있다.[16]

참조

[1]

문서

高橋2019

[2]

문서

シンポジウム概要

[3]

문서

三島2019

[4]

문서

三島2019

[5]

서적

[6]

문서

三島2019

[7]

서적

[8]

서적

[9]

서적

[10]

문서

石川2019

[11]

문서

室野2019

[12]

문서

西股2009

[13]

문서

山本2019

[14]

문서

石川2019

[15]

문서

佐伯2019

[16]

서적

城の見方・歩き方(성을 보는 법·걷는 법)

신진부쓰오라이샤

2013-12-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com