구름 응집핵

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

구름 응결핵은 수증기가 물방울로 응결하거나 액화될 때, 미립자 표면에서 응결을 시작하게 하는 미립자를 의미한다. 대기 중의 먼지, 점토, 그을음, 해염, 화산재 등 다양한 종류의 대기 입자가 구름 응결핵 역할을 할 수 있으며, 구름 입자 발생을 촉진한다. 구름 응결핵은 자연적으로 토양, 화산, 해양 플랑크톤 등에서 발생하며, 인위적으로 배기가스에서도 생성된다. 구름 응결핵은 기후 변화와 관련이 있으며, 해양 플랑크톤과 구름 사이의 피드백 루프를 통해 기후 조절에 영향을 미칠 수 있다. 인공 강우, 해양 구름 밝기 등 응용 분야에도 활용된다.

수증기가 물방울로 응결하거나 얼음 결정으로 승화할 때, '''운핵'''(雲核, cloud condensation nuclei, CCN)이라고 불리는 미립자가 필요하다. 이 미립자의 표면에서 응결이나 승화가 시작된다.[31]

구름 속 수증기가 물방울로 응결하거나 얼음 결정으로 변할 때 중심 역할을 하는 미립자를 '''운핵'''(雲核, cloud condensation nuclei, CCN)이라고 부른다.[31] 운핵은 구름 입자의 생성을 촉진하며, 이 과정을 통해 수증기가 물방울이나 얼음 입자로 상전이하는 것을 핵 형성이라고 한다. 실제 대기 환경에서 구름이 만들어지기 위해서는 이러한 운핵의 존재가 필수적이다.[32]

2. 구름 응결핵의 성질

운핵은 구름 입자의 생성을 촉진하는 역할을 하며, 운핵을 매개로 수증기가 물방울이나 얼음 입자로 상전이를 일으키는 과정을 구름 입자의 '''핵 형성'''이라고 부른다. 만약 대기 중에 운핵 역할을 할 불순물이 거의 없다면, 상대습도가 100%를 훨씬 초과해야 비로소 응결이 일어날 수 있다. 따라서 실제 대기에서 구름이 생성되기 위해서는 이러한 핵 형성이 필수적이다.[32]

운핵이 되는 미립자는 주로 에어로졸이라 불리는 대기 부유 입자들이다. 이는 토양 먼지(황사 포함), 화산재, 해염 입자, 황산염 입자 등 매우 다양하다.[33][34][35] 이러한 입자들은 대기 순환을 통해 전 지구적으로 퍼져나가지만, 지역이나 고도에 따라 농도 차이를 보인다.

또한, 우주선의 하전 입자가 대기 분자를 이온화시켜 운핵 형성을 촉진한다는 스벤스마르크 효과 가설도 존재한다.

운핵은 작용하는 상변화 과정에 따라 크게 응결핵(수증기→물), 동결핵(물→얼음), 승화핵(수증기→얼음)으로 나눌 수 있다. 동결핵과 승화핵을 합쳐 빙정핵이라고 부르기도 한다.

2. 1. 크기와 구성

전형적인 빗방울의 직경은 약 2mm이고, 구름 물방울은 약 0.02mm인 반면, 구름 응결핵(에어로졸)은 직경 0.1μm (0.0001mm) 이상으로 매우 작다.[1] 공기 중 구름 응결핵의 수는 1 cm3당 약 100개에서 1000개 사이로 측정될 수 있으며,[1] 대기 중으로 유입되는 구름 응결핵의 총 질량은 연간 약 2조 kg으로 추정된다.[1]

대기 중의 대기 입자에는 구름 응결핵(CCN) 역할을 할 수 있는 다양한 종류가 있다. 이러한 입자들은 다음과 같은 다양한 출처에서 비롯된다.[1]

특히 식물성 플랑크톤은 디메틸 설파이드(DMS)라는 물질을 배출하는데, 이 물질이 산화되어 생성된 황산염 입자가 구름 응결핵 역할을 하여 구름 형성과 기후 조절에 중요한 영향을 미친다. 식물성 플랑크톤은 태양 광선을 이용해 바다에서 이산화탄소를 흡수하고 지구 산소의 상당 부분을 생산하는 중요한 역할을 한다. 지구 온난화로 기온이 상승하면 플랑크톤의 활동이 활발해져 구름 응결핵의 수가 증가할 수 있으며, 이는 기후 변화와 복잡하게 상호작용한다.

이러한 다양한 입자들이 구름 방울을 형성하는 능력은 입자의 크기와 구성 성분에 따라 다르다. 각 성분의 흡습성 특성이 다르기 때문이다. 예를 들어, 황산염과 해염은 물을 쉽게 흡수하지만, 그을음, 유기 탄소, 미네랄 입자는 상대적으로 물을 잘 흡수하지 못한다. 또한, 여러 화학 물질이 하나의 입자 내에 혼합되어 있는 경우(특히 황산염과 유기 탄소) 그 특성은 더욱 복잡해진다. 일부 입자(그을음, 미네랄 등)는 구름 응결핵으로서는 효율이 낮지만, 대기 상층부의 차가운 환경에서는 빙핵 역할을 하기도 한다.[2]

구름 응결핵을 중심으로 수증기가 응결하거나 액화응고일본어될 때, '''운핵'''(雲核, cloud condensation nuclei, CCN)이라고 불리는 미립자가 있으면, 미립자의 표면에서 응결·승화(응고)가 시작된다[31]。 운핵은 구름 입자의 발생을 촉진하는 역할을 하며, 운핵이 매개체가 되어 수증기가 물방울이나 얼음 입자로 상변화를 일으키는 과정을 구름 입자의 '''핵 형성'''이라고 한다. 운핵이 될 불순물이 거의 없는 대기에서는 상대습도가 100%를 초과하여 수백 %에 달할 때까지 응결이 일어나지 않는 것으로 알려져 있으며, 구름이 생성되기 위해서는 핵 형성이 필수적이다[32]。 운핵은 상전이의 각 상에 대응시켜 생각하면 3 종류(굵은 글씨 앞 3종), 세분하면 5종류(굵은 글씨)로 나눌 수 있다. 수증기에서 물로 응결할 때 작용하는 '''응결핵'''(응축핵), 물에서 얼음으로 동결 (응고)할 때 작용하는 '''동결핵'''(응고핵), 수증기에서 얼음으로 승화할 때 작용하는 '''승화핵'''이다. 또한, 동결핵과 승화핵을 통틀어 빙정핵이라고 부른다.

2. 2. 양과 분포

전형적인 빗방울의 직경은 약 2mm이고, 전형적인 구름 방울은 약 0.02mm인 데 비해, 전형적인 구름 응결 핵(에어로졸)의 직경은 0.0001mm 또는 0.1 μm 이상으로 매우 작다.[1] 공기 중 구름 응결 핵의 수는 1 cm³당 약 100개에서 1000개 사이로 측정될 수 있다.[1] 대기 중으로 유입되는 구름 응결핵(CCN)의 총 질량은 연간 약 2조 kg으로 추정된다.[1]

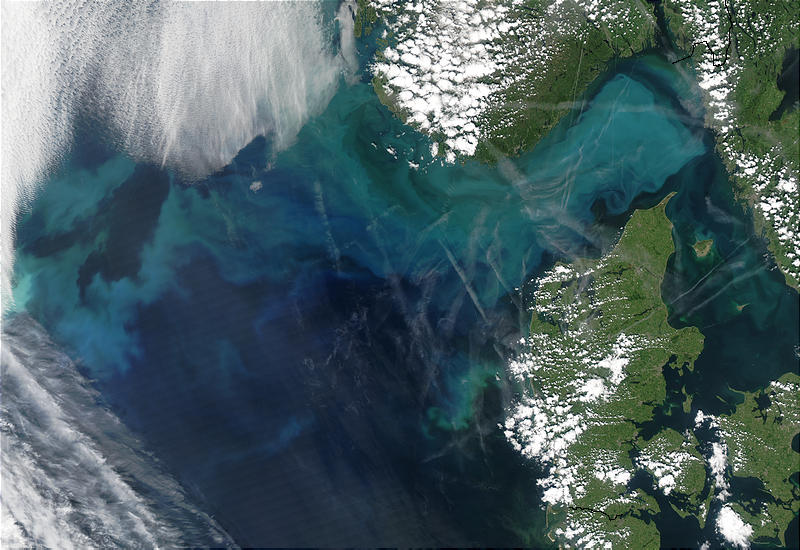

식물성 플랑크톤은 바다에서 중요한 구름 응결핵 공급원 중 하나이다. 이들은 광합성을 통해 산소를 생산할 뿐만 아니라, 황화 디메틸(DMS)이라는 물질을 배출한다. DMS는 대기 중에서 산화되어 구름 응결핵 역할을 하는 입자를 형성하며, 이는 구름 형성과 기후 조절에 영향을 미친다. 지구 온난화로 해수 온도가 상승하면 식물성 플랑크톤의 활동이 활발해져 DMS 배출량이 늘어나고, 결과적으로 구름 응결핵의 수도 증가할 수 있다.

구름 응결핵(CCN)의 수와 유형은 강수량,[5] 구름의 수명 및 복사 특성에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 궁극적으로 기후 변화에도 영향을 미친다.[4]

3. 구름 응결핵의 형성

일반적인 빗방울의 직경은 약 2mm이고 구름 물방울은 약 20μm인 데 비해, 운핵의 직경은 약 0.1μm 정도로 매우 작다. 하지만 대기 중에는 세제곱센티미터 당 100개에서 1,000개 정도의 농도로 존재하며, 매년 막대한 양이 생성된다.

운핵의 중요한 공급원 중 하나는 해양의 식물성 플랑크톤이다. 식물성 플랑크톤은 광합성을 통해 지구 산소의 상당 부분을 생산할 뿐만 아니라, 디메틸 설파이드(DMS)라는 물질을 배출한다. 이 DMS가 대기 중에서 산화되어 만들어진 입자가 효과적인 운핵 역할을 하여 구름 형성을 돕고 기후 조절에 영향을 미친다. 지구 온난화로 해수 온도가 상승하면 플랑크톤의 활동이 활발해져 DMS 배출량이 늘어나고, 이는 다시 운핵 증가로 이어질 수 있다는 연구 결과도 있다.

이 외에도 운핵은 토양 먼지(황사 포함)[33], 화산재[33], 해염 입자[34], 화산 가스나 인위적인 배기가스에서 유래한 황산염 입자[34] 등 다양한 자연적, 인위적 과정을 통해 대기 중으로 공급된다. 이렇게 대기 중에 떠다니는 미립자들을 통틀어 에어로졸이라고 한다.[35] 또한 우주선이 대기 분자를 이온화시켜 운핵 형성에 영향을 준다는 스벤스마르크 효과 가설도 존재한다. 운핵은 작용하는 과정에 따라 여러 종류로 나눌 수 있다.

3. 1. 핵 형성

구름 입자가 생성되는 과정, 즉 수증기가 물방울로 응결하거나 얼음 결정으로 승화할 때, 운핵(雲核, cloud condensation nuclei, CCN)이라고 불리는 미립자가 필요하다. 이 미립자의 표면에서 응결이나 승화가 시작된다.[31]

운핵은 구름 입자의 생성을 촉진하는 역할을 하며, 운핵을 매개로 수증기가 물방울이나 얼음 입자로 상변화를 일으키는 과정을 구름 입자의 핵 형성이라고 한다. 만약 운핵이 될 불순물이 거의 없는 깨끗한 대기에서는 상대습도가 100%를 훨씬 초과하여 수백 %에 달할 때까지도 응결이 잘 일어나지 않는 것으로 알려져 있다. 따라서 실제 대기 중에서 구름이 생성되기 위해서는 핵 형성이 필수적이다.[32]

운핵이 되는 미립자는 주로 다음과 같다.

대기 중에 떠다니는 이러한 미립자를 통틀어 에어로졸이라고 부른다.[35] 에어로졸은 대기 순환 등을 통해 지구 전체로 퍼져나가지만, 지역이나 고도에 따라 농도 차이가 있으며 일반적으로 지표면에 가까울수록 농도가 높다.

해양 등에 서식하는 플랑크톤이 배출하는 디메틸 설파이드 역시 운핵으로 작용할 수 있다는 연구가 있으며, 적조와 같이 플랑크톤이 비정상적으로 많이 발생할 경우 구름 생성이 더 활발해질 수 있다는 연구도 있다. 또한, 우주선에 포함된 하전 입자가 대기 중 기체 분자를 이온화시키고, 이를 계기로 운핵이 될 미립자가 형성된다는 설도 있다(스벤스마르크 효과).

운핵은 상전이 과정에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

동결핵**: 이미 생성된 물방울이 동결(응고)할 때 작용하는 핵.

승화핵**: 수증기가 직접 얼음 결정으로 승화할 때 작용하는 핵.

동결핵은 기능에 따라 다음과 같이 세분하기도 한다.

때로는 단순히 물방울 내부에서 동결을 일으키는 핵만을 좁은 의미의 "동결핵"으로 부르기도 한다.

3. 2. 종류

구름 입자가 만들어지는 과정, 즉 수증기가 물방울로 응결하거나 직접 얼음 결정으로 승화할 때 중심 역할을 하는 미립자를 '''운핵'''(雲核, cloud condensation nuclei, CCN)이라고 한다.[31]

운핵은 상전이의 각 단계에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다. 크게 세 가지로 나뉘며, 세분하면 다섯 가지로 볼 수 있다.

일반적으로 물방울 내부에서 동결을 유발하는 핵만을 좁은 의미의 "동결핵"으로 지칭하는 경우도 있다.

4. 구름 응결핵의 근원

수증기가 물방울로 응결하거나 얼음 결정으로 승화할 때 중심 역할을 하는 미립자를 '''운핵'''(雲核, cloud condensation nuclei, CCN)이라고 부른다.[31] 운핵은 구름 입자의 생성을 촉진하며, 운핵을 매개로 수증기가 물방울이나 얼음 입자로 상태를 바꾸는 과정을 구름 입자의 '''핵 형성'''이라고 한다. 대기 중에 운핵 역할을 할 불순물이 거의 없다면, 상대습도가 100%를 훨씬 넘어야 응결이 일어나기 때문에, 구름이 만들어지기 위해서는 핵 형성이 필수적이다.[32]

운핵이 되는 미립자는 대기 중에 떠다니는 에어로졸의 일종으로[35], 그 근원은 매우 다양하다. 주요 발생원으로는 다음과 같은 것들이 있다.

- 토양에서 바람에 의해 날려 올라온 먼지 (황사 포함)[33]

- 화산 폭발 시 발생하는 미세한 화산재[33]

- 파도나 바람에 의해 공기 중으로 흩어진 해수 물방울이 증발하면서 남기는 염분 (해염 입자)[34]

- 화산 가스나 인간 활동으로 배출되는 배기가스 등에서 생성되는 황산염 입자[34]

이러한 운핵들은 대기 순환을 통해 전 세계로 퍼져나가지만, 발생 지역이나 지표면 가까운 대기일수록 농도가 높은 경향이 있다.

4. 1. 자연적 발생원

수증기가 물방울이나 얼음 결정으로 응결하거나 승화할 때 중심 역할을 하는 미립자를 '''운핵''' (cloud condensation nuclei, CCN)이라고 부른다.[31] 운핵은 구름 입자의 생성을 촉진하며, 운핵을 매개로 수증기가 물방울이나 얼음 입자로 상변화를 일으키는 과정을 '''핵 형성'''이라고 한다. 운핵이 거의 없는 대기에서는 상대습도가 100%를 훨씬 초과해야 응결이 일어나므로, 구름 생성에는 핵 형성이 필수적이다.[32]대기 중의 대기 입자에는 다양한 종류의 구름 응결핵(CCN)이 존재한다. 주요 자연적 발생원으로는 다음과 같은 것들이 있다.

- 토양 및 암석 입자: 토양에서 바람에 의해 날려 올라온 미세한 먼지 입자나 점토 입자. 특히 황사는 동아시아 지역의 주요 구름 응결핵 중 하나이다.[33]

- 화산 분출물: 화산 폭발 시 분출되는 미세한 화산재 입자.[33]

- 해염 입자: 파도나 바람에 의해 해수 물보라가 공기 중으로 흩어졌다가 증발하면서 남게 되는 미세한 염분 입자.[34]

- 황산염 입자: 화산 가스에 포함된 이산화황이나 해양 식물성 플랑크톤이 배출하는 디메틸 설파이드 (DMS)가 대기 중에서 산화되어 생성되는 황산염 입자.[34][1]

- 생물학적 입자: 산불 등에서 발생하는 그을음(블랙 카본)[1], 식물의 꽃가루나 미생물 등도 구름 응결핵 역할을 할 수 있다.

이러한 입자들은 크기와 화학적 구성에 따라 구름 방울 형성 능력이 다르다. 예를 들어, 황산염이나 해염 입자는 물을 쉽게 흡수하는 흡습성이 강하지만, 그을음이나 광물 입자는 상대적으로 흡습성이 약하다.[1] 또한, 그을음이나 광물 입자는 구름 응결핵 역할은 미미하지만, 대기 상층의 차가운 환경에서는 빙정핵 역할을 하기도 한다.[2]

특히 해양 식물성 플랑크톤은 기후 조절에 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 식물성 플랑크톤은 디메틸 설파이드 (DMS)라는 황 화합물을 배출하는데, 이것이 대기 중에서 산화되어 황산염 에어로졸을 형성하고 구름 응결핵으로 작용한다.[18] 1987년 제임스 러브록 등은 식물성 플랑크톤이 DMS를 통해 구름 생성을 조절함으로써 지구 온도를 일정하게 유지하려는 피드백 기제가 존재한다는 가설을 제기했으며, 이를 연구자들의 이름을 따 CLAW 가설이라고 부른다.[18] 이 가설에 따르면, 지구 온도가 상승하면 플랑크톤 활동이 활발해져 DMS 배출량이 늘어나고, 이는 구름 응결핵 증가와 구름량 증가로 이어져 태양 복사를 더 많이 반사하게 함으로써 지구 온도를 다시 낮추는 음성 피드백이 작동한다. 실제로 조류 번성이 관찰되는 해역에서 DMS 농도 증가와 구름 형성 증가 가능성이 보고되었다.[19][18] 하지만 이후 해수 온도 상승이 오히려 해양 성층화를 강화시켜 영양분 공급을 차단하고 플랑크톤 성장을 억제함으로써 DMS 배출을 줄여 온난화를 가속화할 수 있다는 반론(반-CLAW 가설)도 제기되었다.[20]

화산 활동 역시 구름 응결핵 농도에 큰 영향을 미치는 자연적 요인이다. 화산 폭발은 막대한 양의 화산재와 미세 가스를 대기 중으로 방출하여 에어로졸 농도를 급격히 증가시킨다.[21] 이 분출 물질들은 구름 응결핵(CCN) 및 빙정핵의 수를 늘려 구름의 물리적 특성을 변화시키고, 이는 지역적 또는 전 지구적 기후 변화를 유발할 수 있다.[22] 화산 가스 중 특히 중요한 것은 이산화황 (SO2)이다.[23] 화산에서 방출된 이산화황은 대기 중에서 황산으로 변환되고, 성층권에서 빠르게 응축하여 미세한 황산염 에어로졸을 형성한다.[24] 이 황산염 에어로졸은 태양 복사를 우주로 반사하는 효과가 커서 지표면에 도달하는 태양 에너지를 감소시키고, 결과적으로 하층 대기(대류권)를 냉각시키는 효과, 즉 지구 냉각 효과를 유발할 수 있다.[24] 화산 활동으로 매년 약 9.2 Tg(테라그램, 1 Tg = 100만 톤)의 이산화황이 방출되는 것으로 추정된다.[22]

이 외에도 우주선 (cosmic rays)이 대기 분자를 이온화시켜 에어로졸 입자 형성을 촉진하고 구름 응결핵 생성에 기여한다는 스벤스마르크 효과 가설도 존재한다.

이러한 자연적 발생원에서 생성된 구름 응결핵들은 대기 순환을 통해 전 지구적으로 퍼져나가지만, 발생원에 가까운 지역이나 지표면 근처 대기에서 더 높은 농도를 보인다.

4. 2. 인위적 발생원

공장 굴뚝이나 자동차 등 내연 기관에서 나오는 그을음[1], 그리고 인위적으로 배출되는 배기가스에서 유래한 황산염 입자[34] 등도 구름 응결핵(CCN)으로 작용할 수 있다. 이러한 입자들은 대기 중에 부유하는 미립자인 에어로졸의 일부로서 구름 형성에 영향을 미친다.[35] 특히 황산염 입자는 물을 쉽게 흡수하는 흡습성이 있어 구름 방울 형성에 기여하는 반면[1], 그을음과 같은 일부 입자는 구름 응결핵으로서의 역할은 상대적으로 미미하고, 대기의 더 차가운 부분에서 빙핵 역할을 하기도 한다.[2]5. 구름 응결핵과 기후 변화

식물성 플랑크톤은 태양 광선을 이용하여 바다에서 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 배출하는데, 이는 지구 전체 산소 생산량의 상당 부분을 차지한다. 또한, 식물성 플랑크톤은 자외선으로부터 스스로를 보호하기 위해 DMS라는 물질을 만들어내는데, 이 물질은 구름 응결 핵(CCN)으로 작용하여 구름 형성에 기여하고 기후를 조절하는 역할을 한다. 지구 온난화로 인해 기온이 상승하면 이러한 플랑크톤의 활동이 더욱 활발해질 수 있으며, 이에 따라 CCN의 수도 증가하여 기후 변화에 영향을 미칠 수 있다.

5. 1. CLAW 가설과 반-CLAW 가설

1987년 학술지 ''네이처''에 발표된 연구는 구름 응결 핵(CCN)과 구름의 온도 조절 능력, 그리고 해양 플랑크톤 사이의 관계 때문에 지구 기후가 피드백 루프를 겪을 수 있다는 가능성을 제시했다.[18] 이 현상은 연구에 참여한 저자들의 이름을 따서 CLAW 가설이라고 불리게 되었다. 바다에서 흔히 발견되는 구름 응결 핵 중 하나는 황산염 에어로졸이다. 이는 바닷물 속 조류(식물성 플랑크톤)가 생성하는 다이메틸 설파이드(DMS)로부터 만들어진다.[18] 조류 번성 현상이 나타나면, 주변 대기로 상당량의 DMS가 공급되어 구름 형성을 증가시킬 수 있다.[19][18] 플랑크톤의 활동은 온도에 영향을 받기 때문에, 이러한 과정은 일종의 음성 피드백 루프로 작용하여 기후를 안정시키는 역할을 할 수 있다. 즉, 온도가 상승하면 플랑크톤 활동이 활발해져 DMS와 CCN이 증가하고, 이는 구름 생성을 촉진하여 태양 복사를 차단함으로써 다시 온도를 낮추는 방식으로 기후를 조절할 수 있다는 것이다.반면, CLAW 가설 연구자 중 한 명인 제임스 러브록은 그의 저서 ''가이아의 복수''에서 해양 온도와 플랑크톤 개체 수 사이에 다른 관계가 있을 수 있다는 반-CLAW 가설을 제시했다. 이 시나리오에 따르면, 지구 온난화로 해수면 온도가 상승하면 바닷물이 위아래로 잘 섞이지 않는 해양 성층화 현상이 심화된다. 이로 인해 영양분이 풍부한 차가운 심층수가 광합성이 활발한 햇빛이 드는 따뜻한 표층수와 섞이기 어려워진다.[20] 이는 플랑크톤의 성장을 억제하는 결과를 초래하여, 온도가 상승함에도 불구하고 플랑크톤 개체 수와 그들이 생산하는 DMS, 즉 황산염 구름 응결 핵이 오히려 감소하게 된다. 구름 응결 핵이 줄어들면 구름 형성이 감소하고, 이는 구름의 알베도(태양 복사 반사율)를 낮추어 더 많은 태양 복사가 해수면에 도달하게 만든다. 결국 이는 해수면 온도를 더욱 상승시키는 양성 피드백 루프를 유발하여 기후 변화를 가속화할 수 있다.[20]

5. 2. 한국의 기후 변화 영향

구름 응결 핵(CCN)의 수와 유형은 강수량,[5] 구름의 수명 및 복사 특성에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 궁극적으로 기후 변화에 영향을 미친다.[4] 마르시아 베이커가 주도한 모델링 연구에 따르면, 대기 중 CCN의 안정적인 수준을 유지하기 위해 발생원과 소멸원이 응집과 합체 과정을 통해 균형을 이루는 것으로 밝혀졌다.[6][7] 또한, 태양 변동이 CCN을 통해 구름 특성에 영향을 미치고, 결과적으로 기후에 영향을 줄 수 있다는 가설도 제기되었다.[8]6. 응용

구름 응집핵의 원리는 인공적으로 날씨나 기후에 영향을 미치려는 다양한 시도에 응용되고 있다. 대표적으로 인공 강우를 위한 구름 씨앗 살포와 지구 온난화 완화를 위한 기후 공학 기술인 해양 구름 밝기 조절 연구가 진행 중이다. 이러한 기술들은 구름 응집핵 역할을 하는 입자를 인위적으로 대기 중에 공급하여 구름의 물리적 특성을 변화시키는 것을 목표로 한다. 하지만 이러한 인위적인 개입이 가져올 수 있는 효과와 잠재적인 부작용에 대해서는 지속적인 연구와 논의가 필요하다.

6. 1. 구름 씨앗 (인공 강우)

구름 씨앗은 구름 생성과 강수를 유도하기 위해 대기에 작은 입자를 첨가하는 과정이다. 이는 항공 또는 지상 기반 방법을 사용하여 염을 살포함으로써 이루어져 왔다.[9] 다른 방법들도 연구되었는데, 대기의 분자를 흥분시키기 위해 레이저 펄스를 사용하는 방법[10]과, 더 최근에는 2021년에 드론을 사용하여 전하를 방출하는 방법이 있다.[11] 이러한 방법들의 효과는 일관되지 않다. 많은 연구에서 강수에 통계적으로 유의미한 차이를 발견하지 못했지만, 다른 연구에서는 발견되었다. 구름 씨앗은 또한 핵으로 작용할 수 있는 작은 입자를 대기 중으로 방출하는 산불과 같은 자연적인 과정에서도 발생할 수 있다.[12]6. 2. 해양 구름 밝기

해양 구름 밝기는 구름의 반사율, 즉 알베도를 높이기 위해 작은 입자를 구름에 주입하는 기후 공학 기술이다.[13] 이 기술은 복사 강제력을 조절하여 바다 표면에 도달하는 햇빛의 양을 제어함으로써 지구 표면 온도를 낮추는 것을 목표로 한다.[14] 여러 방법 중 하나는 작은 바닷물 방울을 만들어 해염 입자를 상층 구름으로 보내는 것이다.[15][16]하지만 해염에서 나오는 반응성이 높은 염소와 브롬이 대기 중 다른 분자들과 반응하면서 문제가 발생할 수 있다. 이 반응은 대기 중 오존을 감소시키는 것으로 알려져 있다. 또한, 온실 가스인 메탄의 수명을 늘리는 것과 관련된 수산화물(OH 라디칼)을 감소시키는 영향도 있다.[17]

참조

[1]

웹사이트

Formation of Haze, Fog, and Clouds: Condensation Nuclei

http://apollo.lsc.vs[...]

2014-11-25

[2]

논문

Cloud Condensation Nuclei

1993-04-01

[3]

서적

Climate Intervention : reflecting sunlight to cool Earth

https://www.worldcat[...]

2015

[4]

서적

Climate change 2001 the scientific basis

http://worldcat.org/[...]

Cambridge University Press

2001

[5]

논문

Factors Determining the Impact of Aerosols on Surface Precipitation from Clouds: An Attempt at Classification

2008-06-01

[6]

논문

Bistability of CCN concentrations and thermodynamics in the cloud-topped boundary layer

https://www.nature.c[...]

1990

[7]

논문

Variability in concentrations of cloud condensation nuclei in the marine cloud—topped boundary layer

1993-01-01

[8]

논문

Effect of solar variations on particle formation and cloud condensation nuclei

2014-04-01

[9]

논문

Ice Nucleation by Coprecipitated Silver Iodide and Silver Bromide

https://www.science.[...]

1971-11-26

[10]

웹사이트

Laser creates clouds over Germany

http://www.newscient[...]

2010-05-02

[11]

뉴스

UAE to test cloud-busting drones to boost rainfall

https://www.bbc.com/[...]

2022-12-05

[12]

논문

Observations of Ice Nucleating Particles in the Free Troposphere From Western US Wildfires

https://onlinelibrar[...]

2021-02-16

[13]

논문

Marine cloud brightening – as effective without clouds

https://acp.copernic[...]

2017-11-06

[14]

간행물

Anthropogenic and Natural Radiative Forcing pages 705 to 740

http://dx.doi.org/10[...]

Cambridge University Press

2022-12-05

[15]

논문

Can oceanic foams limit global warming?

https://www.int-res.[...]

2010-07-06

[16]

논문

Transient high-frequency ultrasonic water atomization

http://dx.doi.org/10[...]

2002-06

[17]

논문

Effects of Sea Salt Aerosol Emissions for Marine Cloud Brightening on Atmospheric Chemistry: Implications for Radiative Forcing

2020-02-28

[18]

논문

Oceanic phytoplankton, atmospheric sulphur, cloud albedo and climate

https://www.nature.c[...]

1987

[19]

웹사이트

Marine Ecology Progress Series 268:31

https://www.int-res.[...]

2018-04-21

[20]

서적

The revenge of Gaia : why the Earth is fighting back - and how we can still save humanity

https://www.worldcat[...]

Penguin

2007

[21]

웹사이트

Key Facts About Volcanic Eruptions {{!}} Volcanoes

https://www.cdc.gov/[...]

2022-12-05

[22]

논문

The Effect of using a New Parameterization of Nucleation in the WRF-Chem model on the Cluster Formation Rate and Particle Number Concentration in a Passive Volcanic Plume

2021-03-04

[23]

웹사이트

What gases are emitted by Kīlauea and other active volcanoes?

https://www.usgs.gov[...]

2022-12-05

[24]

웹사이트

Volcanoes Can Affect Climate

https://www.usgs.gov[...]

2022-12-05

[25]

문서

『デジタル大辞泉』

[26]

문서

『百科事典マイペディア』

[27]

문서

『世界大百科事典』

[28]

문서

荒木 (2014)

[29]

문서

雲粒ははじめ重力加速度に近いペースで加速するが、加速するにつれて空気抵抗が増して加速度が小さくなる。重力と空気抵抗が釣り合って速度が変わらなくなったとき、これを終端速度という。実際の空気中では、下降気流がなければ、終端速度よりもやや遅いくらいが最大速度である。

[30]

문서

荒木 (2014)

[31]

문서

荒木 (2014)

[32]

문서

荒木 (2014)

[33]

문서

荒木 (2014)

[34]

문서

荒木 (2014)

[35]

문서

荒木 (2014)

[36]

웹인용

Formation of Haze, Fog, and Clouds: Condensation Nuclei

http://apollo.lsc.vs[...]

2014-11-25

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com