비단시파카

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

비단시파카는 마다가스카르 북동부의 습한 숲에 제한적으로 분포하는 여우원숭이의 일종이다. "시파카"라는 이름은 경보 발성에서 유래되었으며, 학명인 candidus는 흰색을 의미한다. 털은 비단처럼 부드럽고 흰색을 띠며, 수컷은 가슴에 갈색 반점이 있다. 비단시파카는 잎과 씨앗을 주로 먹고, 계절 번식을 하며, 멸종 위기에 처해 있다. 서식지 파괴와 사냥이 주요 위협 요인이며, 보존을 위한 노력이 진행 중이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 화전으로 인한 절멸위기종 - 인드리

인드리는 마다가스카르에 서식하는 가장 큰 여우원숭이 중 하나로, 독특한 울음소리와 수직으로 매달려 뛰어다니는 모습, 그리고 신성한 동물로 여겨지는 특징을 가지지만, 서식지 파괴와 사냥으로 멸종 위기에 처해 있다. - 화전으로 인한 절멸위기종 - 스클레이터여우원숭이

스클레이터여우원숭이는 마다가스카르 열대 우림에 서식하며 사회적 행동을 보이는 여우원숭이의 일종으로, 과일, 꽃가루, 꿀 등을 섭취하며 생태계에서 중요한 역할을 하지만 서식지 파괴와 불법 사냥으로 멸종 위기에 처해 보존 노력이 필요한 상황이다. - 목재 벌목으로 인한 절멸위기종 - 클로스긴팔원숭이

클로스긴팔원숭이는 인도네시아 멘타와이 제도에 서식하며 검은 털과 작은 몸집을 가진 주행성 긴팔원숭이로, 과일을 주식으로 하고 일부일처 생활을 하며 독특한 노래로 영역을 방어하지만, 서식지 파괴와 사냥으로 인해 위기종으로 분류되어 보존 노력이 필요한 종이다. - 목재 벌목으로 인한 절멸위기종 - 파라나소나무

파라나소나무는 남미 지역에 분포하는 상록 교목이지만, 목재 벌목으로 인해 멸종 위기에 처해 있으며 씨앗은 식용으로 사용되고 생태계에서 중요한 역할을 한다. - 인드리과 - 반데르데켄시파카

- 인드리과 - 시파카

시파카는 마다가스카르에 서식하는 인드리과의 중간 크기 영장류로, 긴 털과 꼬리를 가지고 수직으로 이동하며 잎, 꽃, 열매를 먹고 무리 생활을 하며 숲 파괴로 생존이 위협받고 있다.

| 비단시파카 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| |

| 학명 | Propithecus candidus |

| 명명자 | A. 그랑디디에, 1871 |

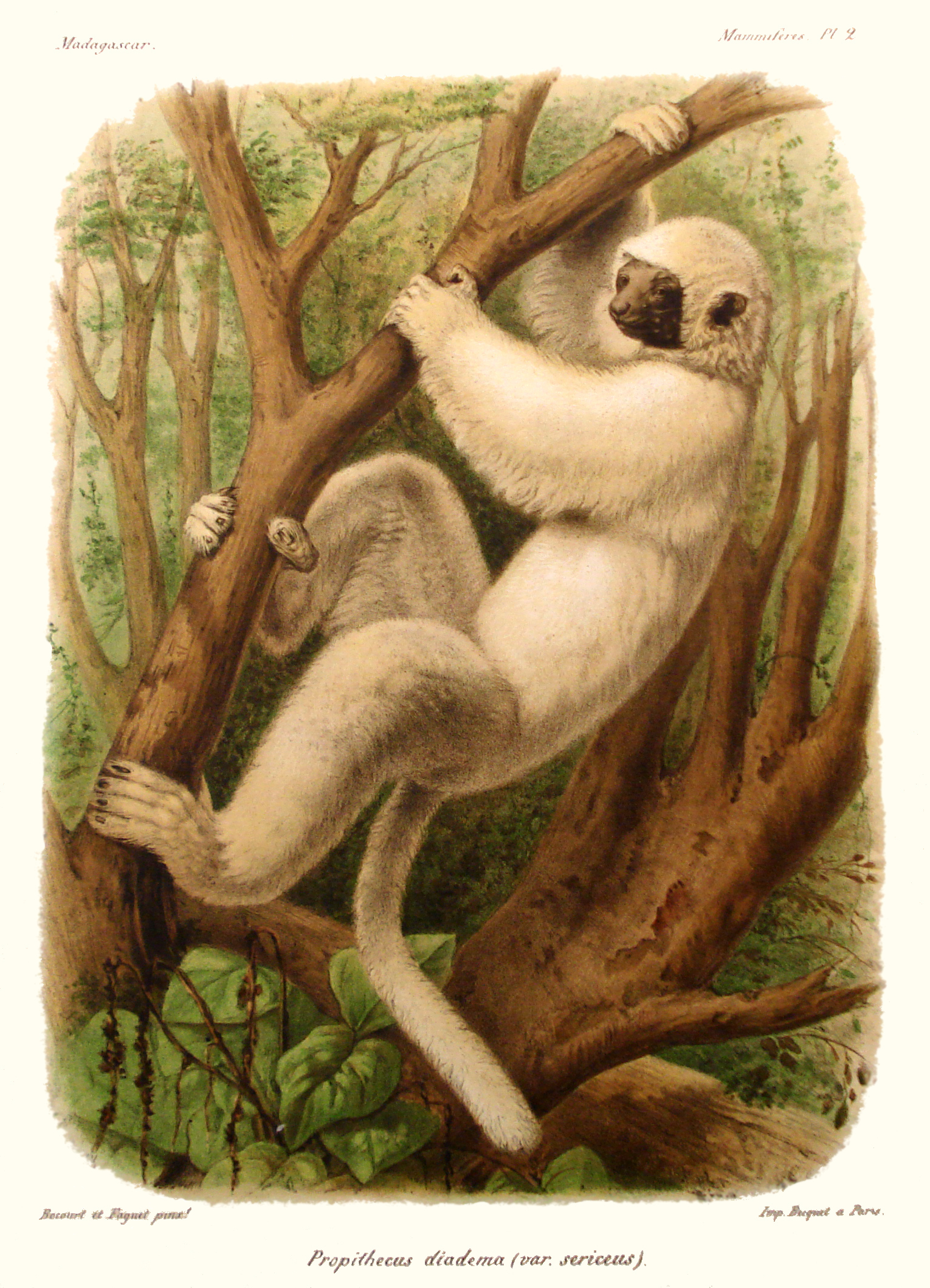

| 동종이명 | P. sericeus Milne-Edwards and A. Grandidier, 1872 |

| 보존 상태 | |

| IUCN 적색 목록 | 위기IUCN |

| CITES | CITES 부록 ICITES |

| 분류학적 분류 | |

| 계 | 동물계 |

| 문 | 척삭동물문 |

| 강 | 포유강 |

| 목 | 영장목 |

| 아목 | 곡비원아목 |

| 하목 | 여우원숭이하목 |

| 상과 | 여우원숭이상과 |

| 과 | 인드리과 |

| 아과 | 인드리아과 |

| 속 | 시파카속 |

| 종 | 비단시파카 (P. candidus) |

2. 분류 및 어원

비단시파카의 학명은 ''Propithecus candidus''이다. 종명 ''candidus''는 라틴어로 "흰색"을 의미하며, 이는 이 동물의 두드러진 흰색 털을 나타낸다. 1871년 프랑스 자연학자 알프레드 그랑디디에가 처음 기술하였으며, 이후 분류학적 위치에 대한 논의가 이어졌다. 오랫동안 디아데메시파카(''Propithecus diadema'')의 아종으로 여겨졌으나, 21세기 초 이루어진 유전자 분석 및 형태 비교 연구 결과에 따라 현재는 별개의 종으로 인정받고 있다.

2. 1. 어원

"시파카"라는 이름은 서부 건조림 시파카가 내는 "shee-faak"과 같은 일련의 폭발적이고 쉬하는 소리와 같은 경고 발성에서 유래했다. 동해안에서는 지역 주민들이 더 큰 몸집의 면류관시파카를 종의 재채기와 같은 "zzuss" 경보 발성을 지칭하는 이름인 ''심포나''라고 부른다. 이러한 호출은 인간의 존재, 나무가 넘어지는 소리, 육상 포식자, 그룹 구성원 간의 공격 이후와 같은 다양한 스트레스 상황에서 방출된다. 종명인 ''candidus''는 라틴어로 "흰색"을 의미하며, 분류학적 동의어인 ''sericeus''의 종명은 그리스어 단어 "실크"에서 파생되었다.2. 2. 분류 역사

비단시파카는 1871년 프랑스 자연학자 알프레드 그랑디디에가 동물학자 알퐁스 밀른-에드워즈에게 보낸 공식 서신에서 처음 기술되었다. 그랑디디에는 1870년 말 안통길 만 북쪽에서 관찰한 내용을 바탕으로, 흰색 털 때문에 이 종의 학명을 ''Propithecus candidus''라고 명명했다. 그는 이 종이 베로시파카(''Propithecus verreauxi'')와 유사하지만 머리에 검은 털이 없고 등에 재색 반점이 없다는 점을 지적했다. 첫 번째 표본은 1872년 삼바바의 농부 기네(Guinet)로부터 확보되었으며, 이를 통해 그랑디디에와 밀른-에드워즈는 피부, 털, 두개골을 바탕으로 종을 더 자세히 설명하고 학명을 ''P. sericeus''로 변경했다. 그러나 1875년 그랑디디에는 비단시파카를 디아데메시파카의 변종 또는 아종으로 분류를 변경했다.

1931년 독일 동물학자 에른스트 슈바르츠는 여우원숭이 분류를 표준화하면서 ''P. sericeus''를 이명으로 처리하고, 우선권 원칙에 따라 원래 이름인 ''Propithecus candidus''를 유효한 학명으로 인정했다. 슈바르츠는 모든 시파카를 크게 두 종으로 나누었는데, 동부 열대 우림에 서식하는 더 큰 디아데메시파카와 서부 및 남부의 건조림 및 가시 덤불에 서식하는 더 작은 베로시파카로 구분했다. 당시 비단시파카는 디아데메시파카의 아종인 ''P. diadema candidus''로 분류되었다. 인류학자 이안 타터솔은 1982년 저서 ''마다가스카르의 영장류''에서 이 분류를 따랐으며, 인류학자 콜린 그로브스 역시 2001년 저서 ''영장류 분류''에서 표본 간 털 색깔 변이가 디아데메시파카와 유사성을 보인다는 점을 들어 아종 지위를 유지했다. 다만 그로브스는 이후 두 종의 색상이 실제로는 겹치지 않아 개체군이 뚜렷하다고 지적하기도 했다.

2004년, 미레야 메이어 연구팀은 비단시파카와 디아데메시파카가 유사한 핵형(염색체 수 42개, 2n=42)을 가졌음에도 불구하고, 유전자 검사(D-루프 서열 분석)와 외부 형태 측정(비단시파카의 꼬리가 더 짧음) 비교를 통해 서로 다른 종임을 입증했다. 이 연구는 비단시파카가 오히려 페리어시파카(''Propithecus perrieri'')와 더 가까운 관계일 수 있음을 시사했다. 러셀 미터마이어와 동료들은 2006년 ''마다가스카르의 여우원숭이'' 제2판에서 비단시파카를 완전한 종으로 인정했다. 그로브스는 2005년 ''세계의 포유류 종'' 제3판에서는 아종으로 유지했지만, 2007년에는 메이어 연구팀의 결과를 받아들이고 비단시파카가 치열 길이에 비해 어금니가 상대적으로 길다는 추가적인 차이점을 언급하며 독립된 종으로 인정했다.

종으로 승격되었음에도 불구하고, 비단시파카는 여전히 디아데메시파카, 페리어시파카, 밀른-에드워즈시파카(''Propithecus edwardsi'')와 함께 ''P. diadema'' 그룹으로 묶이는 4종의 밀접하게 관련된 대형 동부 열대 우림 시파카 중 하나로 간주된다. 그러나 이러한 종 분류는 모든 학자에게 받아들여지는 것은 아니며, 2007년 타터솔은 ''Propithecus'' 속 내의 종 구분이 너무 성급하게 이루어졌다고 비판하며 이견을 제시했다.

한편, 1974년 타터솔은 마다가스카르 북동부 보헤마르 북쪽 지역에서 비단시파카의 변종으로 보이는 개체를 발견했다. 그는 1982년 저서에서 이 개체가 주로 흰색 털을 가졌지만 머리에 주황색 반점이 있고 귀에 털이 많은 등 비단시파카와 다른 특징을 지녔다고 기술했다. 1986년 고생물인류학자 엘윈 L. 시몬스가 이끄는 팀이 포획 사육을 위해 표본을 확보했고, 1988년 이를 새로운 종인 금관시파카(''Propithecus tattersalli'')로 공식 명명했다.

3. 분포 및 서식지

비단시파카는 마다가스카르 북동부의 좁은 지역, 구체적으로 남쪽의 마로안체트라에서 북쪽의 안다파 분지와 마로제지 산괴에 이르는 습한 숲 지대에 제한적으로 분포한다.[1][2] 현재 분포의 북쪽 한계는 마로제지 국립공원으로 여겨지지만,[1][2] 19세기 후반의 역사적 기록에 따르면 과거에는 삼바바 북쪽의 베마리보 강까지 분포했던 것으로 보인다.[3] 북서쪽 경계는 차라타나나 회랑 내의 안드로랑가 강일 수 있으며,[2] 남쪽 한계는 마키라 보전 지역 내의 안타이남발라나 강으로 추정된다.[1][2] 비단시파카가 마소알라 반도까지 남쪽으로 분포했었는지는 확실하지 않다. 2009년, 마키라 북동부에 인접한 보호되지 않은 숲(Antohaka Lava와 마헤리바라트라)에서 몇몇 무리가 새로 관찰되어, 알려진 지리적 범위가 약간 확장될 가능성이 제기되었다.[2]

비단시파카의 서식은 마로제지 국립공원,[2] 안자나하리베-쉬드 특별 보호구역,[2] 마키라 숲 보호 지역,[2] 베타올라나 회랑,[2] 그리고 차라타나나 회랑 등 여러 보호 구역에서 확인되었다. 2008년에는 마로제지 서부의 안사하베로아카 근처에서 16개 무리가 추가로 발견되기도 했다.[2]

비단시파카는 다른 시파카 종들보다 높은 고도에서 발견되는 경향이 있으며, 시파카 중 가장 넓은 고도 범위를 차지한다.[2] 주요 서식지인 마로제지 국립공원과 안자나하리베-쉬드 특별 보호구역에서는 주로 해발 700m에서 1875m 사이에서 발견된다.[2] 하지만 마키라 지역 남단(안다파라티)에서는 예외적으로 해발 300m의 낮은 고도 숲에서도 서식하는 무리가 발견되었다.[2] 비단시파카는 주로 세 가지 유형의 서식지, 즉 주요 산림 우림, 경엽수림, 그리고 고지대의 낮은 에리코이드 덤불에서 생활한다.[2] 이들이 서식지 파괴나 가장자리 환경에 얼마나 민감한지는 아직 명확히 밝혀지지 않았으나, 다른 열대 우림 시파카들처럼 숲 조각 사이의 비산림 지역은 거의 건너지 않는 것으로 알려져 있다.

안자나하리베-쉬드 특별 보호구역에서는 흰머리 갈색 여우원숭이(''Eulemur albifrons'') 및 인드리( ''Indri indri'')의 검은색 털을 가진 개체군과 서식지를 공유하며 동일 지역에 서식한다. 마로제지 국립공원에서는 흰머리 갈색 여우원숭이와 함께 발견된다.[1] 2008년에는 마헤리바라트라와 안다파라티 근처에서 붉은털 여우원숭이(''Varecia rubra'')와도 서식지를 공유할 수 있다는 가능성이 제기되었다.[2]

4. 생태 및 행동

21세기까지 비단시파카에 대한 정보는 주로 짧은 관찰과 여우원숭이 조사를 통해 얻어졌으며, 이들의 존재는 특정 보호 구역과 국립 공원에서만 확인되었다. 최근 마로제지 국립공원에서 이루어진 14개월간의 연구와 두 차례의 단기 연구를 통해 이들의 행동 생태, 의사소통, 먹이 습성 등 이전에는 알려지지 않았던 자세한 정보들이 밝혀졌다.

비단시파카는 다양한 사회 구조를 가지며, 암수 한 쌍, 수컷 단독 그룹, 그리고 여러 마리의 수컷과 암컷으로 이루어진 그룹 등 다양한 형태로 살아간다. 그룹의 크기는 2마리에서 9마리까지 다양하며, 행동권은 위치에 따라 34ha에서 47ha까지 달라지는 것으로 추정된다.

연구에 따르면 비단시파카는 하루 시간의 상당 부분을 휴식(약 44%)과 먹이 섭취(약 25%)에 사용한다. 또한 하루의 약 6.8%는 개인 위생, 사회적 위생 (알로구루밍), 놀이와 같은 사회적 활동에 할애한다. 나머지 시간은 이동과 수면에 사용된다. 다른 연구에서는 이들이 하루의 절반을 이동과 먹이 활동에, 나머지 절반을 휴식에 사용한다고 보고하기도 한다. 먹이 활동은 주로 새벽에 시작하지만 비가 오면 늦춰질 수 있다. 그룹 이동은 대개 암컷이 이끌며, 하루 평균 약 700m를 이동하고, 때로는 수직으로 500m 높이까지 오르내리기도 한다. 비단시파카는 주로 나무 위에서 생활하지만(수목 생활), 성체를 포함하여 땅 위에서 노는 모습도 드물지 않게 관찰되며, 놀이는 30분 이상 지속될 수 있다. 다른 시파카들과 마찬가지로 나무 사이를 이동할 때는 수직 매달리기와 도약 방식을 사용한다. 암컷 사이에서는 뚜렷한 지배 계층이 관찰되지 않았지만, 계절에 따른 서열 변화는 나타나는 것으로 보인다. 공격성은 일반적으로 드물게 나타나며, 주로 먹이를 먹을 때 발생하는데 이때 암컷이 수컷보다 우선권을 갖지만, 복종의 신호가 항상 명확하게 나타나지는 않는다.

비단시파카의 식단은 다른 동부 열대우림 시파카와 유사하게 주로 잎(엽식)과 씨앗(종자 포식)으로 구성된다. 매우 다양한 종류의 식물을 먹으며, 42개 생물학적 과에 속하는 76종 이상의 식물을 섭취하는 것으로 기록되었다. 주로 나무의 잎이나 씨앗을 선호하지만 일부 덩굴식물도 먹는다. 식단에서 가장 큰 비중을 차지하는 식물 과는 뽕나무과(20.30%), 콩과(12.87%), 도금양과(12.65%), 클루시아과(10.13%), 협죽도과(9.49%) 등이다. 한 연구에서는 이 네 가지 과의 식물이 전체 먹이 섭취 시간의 37.06%를 차지했으며, 구체적으로는 ''Pachytrophe dimepate''의 열매(16.09%), ''Senna'' 속 식물의 씨앗(8.43%), ''Plectaneia thouarsii''의 어린잎(6.52%), ''Eugenia'' 속 식물의 열매(6.02%) 순으로 많은 시간을 할애했다. 요약하면, 잎을 먹는 데 52%, 과일을 먹는 데 34%, 씨앗을 먹는 데 11%의 시간을 사용했다. 꽃이나 흙(지구 먹기)을 먹는 것은 드물게 관찰되었다. 이전의 예비 연구에서는 잎이 식단의 75%, 과일과 씨앗이 15%, 꽃이 7%를 차지하며 나머지는 나무껍질과 흙이라고 보고된 바 있다.

인간 외에 비단시파카의 유일하게 기록된 포식자는 마다가스카르 고유의 고양이과 동물인 포사이다. 하늘을 나는 포식자는 알려져 있지 않지만, 비단시파카는 종종 하늘을 경계하며 큰 마다가스카르 매( ''Buteo brachypterus'' )나 다른 작은 새들을 보면 시끄러운 "공중 교란" 포효 소리를 낸다. 땅 위의 위협이나 그룹 구성원이 길을 잃었을 때, 또는 다른 구성원의 공격에 반응할 때는 더 일반적인 경고 신호인 크고 재채기 소리 같은 "zzuss" 발성을 사용한다. "zzuss" 소리의 음향 구조는 개체와 성별에 따라 다른 것으로 분석되었다.

성체 동부 시파카는 약 7가지 종류의 소리를 내는 보통 수준의 발성 레퍼토리를 가지고 있다. 이 소리들이 특정 상황에만 사용되는지 아니면 다양한 상황에서 사용되는지는 불확실하며, 다른 영장류와 마찬가지로 흥분 상태에 따라 소리의 음향 구조가 달라질 수 있다. 발성 레퍼토리가 제한적임에도 불구하고 비단시파카는 시간당 평균 7번의 소리를 내는 등 비교적 자주 소리를 낸다. 새끼들도 몇 가지 특화된 소리를 내는 것으로 알려져 있다. 가장 자주 내는 소리는 낮은 진폭과 주파수를 가진 "hum"과 "mum" 소리이다. 이러한 접촉 신호는 그룹 이동 중, 친밀한 관계를 유지할 때, 먹이를 먹거나 휴식할 때 사용된다.

다른 모든 단비원류 영장류와 마찬가지로 비단시파카는 후각을 이용한 의사소통이 발달되어 있다. 다른 동부 열대우림 시파카처럼 냄새 표시를 위한 몇 가지 특수한 땀샘을 가지고 있는데, 수컷에게만 있는 가슴의 피지선과 암수 모두의 성기 주변에 있는 에크린샘과 피지선이 혼합된 땀샘이 그것이다. 진짜 여우원숭이 속(''Eulemur'')과는 달리, 비단시파카는 다른 개체에게 직접 냄새를 묻히지 않으며(알로마킹), 대신 자신의 영역에 냄새를 표시한다. 암수 모두 소변을 보면서 냄새를 표시하기도 한다. 냄새를 표시하는 방식은 성별에 따라 다르다. 암컷은 나무에 생식기 주변 땀샘을 문지르며 위아래로 움직이는 반면, 수컷은 가슴 땀샘, 생식기 땀샘 또는 두 가지 모두를 사용할 수 있다. 수컷은 또한 가슴으로 냄새를 표시하기 전에 특수한 이빨 빗을 사용하여 나무를 파기도 하는데, 이는 오랫동안 눈에 보이는 흔적을 남긴다. 나무를 파는 행동은 먹이 섭취와는 관련이 없으며 의사소통의 일부로 여겨진다.

수컷은 암컷보다 훨씬 자주(최대 2~3배) 냄새를 표시한다. 또한 수컷은 암컷이 남긴 냄새 표시에 반응하여 자신의 냄새(주로 가슴과 생식기 표시를 함께 사용)를 덧씌우는 행동(과잉 표시, over-marking)을 자주 한다. 다른 수컷의 표시에 대해서도 과잉 표시를 하지만, 빈도나 속도는 덜하다. 1년간의 연구에서 수컷은 암컷이 남긴 표시의 71%에 평균 61초 이내에 반응하여 과잉 표시를 했지만, 수컷이 남긴 표시에 다른 그룹 구성원이 반응한 경우는 17%에 불과했다. 수컷들이 자주 과잉 표시를 하기 때문에 특정 나무는 수컷의 냄새와 나무 파기 흔적으로 뒤덮이는 "토템 나무 표시" 현상이 나타난다. 그러나 행동권 경계 전반에 걸쳐 광범위하게 냄새 표시를 한다는 관찰 결과는 보고되지 않았다. 냄새 표시는 주로 행동권의 핵심 영역에 있는 나무에 남겨지며, 영역 경계에는 집중되지 않는다.

4. 1. 형태

비단시파카는 더 큰 시파카 종 중 하나로, 머리에서 몸까지의 길이는 48cm~54cm이고, 꼬리 길이는 45cm~51cm이며, 전체 길이는 93cm~105cm이고, 몸무게는 5kg~6.5kg이다. 일반적인 영어 이름에서 알 수 있듯이, 길고 흰색 털은 비단 같은 질감을 가지고 있다. 모든 개체가 완전히 흰색은 아니며, 일부는 머리, 등, 사지에 은회색 또는 검은색 색조를 띤다. 꼬리 기부("꼬리 부위")는 노란색일 수 있다. 귀와 얼굴에는 털이 없으며, 피부는 분홍색과 검은색 혼합, 완전히 검은색, 또는 완전히 분홍색일 수 있다. 귀의 끝 부분은 머리 나머지 부분의 털 위로 약간 튀어나와 있다. 눈은 짙은 주황색-빨간색을 띤다. 생김새가 독특하며, 다른 시파카는 이 서식지를 공유하지 않으므로 다른 여우원숭이 종과 쉽게 혼동되지 않는다.페리에시파카, 밀른에드워드시파카와 같은 다른 동부 열대우림 시파카에서는 성인 수컷과 암컷을 구별하기 어렵지만, 비단시파카에서는 가슴 윗부분의 털 색깔 차이로 인해 성별을 쉽게 구별할 수 있다. 암컷은 흰색 털을 가지고 있는 반면, 수컷은 가슴과 목에 있는 샘(흉골 인두선)으로 냄새 표시를 하여 생기는 큰 갈색 털 반점이 있다. 번식기 동안에는 "가슴 반점"의 크기가 커져서 냄새 표시가 증가함에 따라 가슴과 복부를 모두 덮는다.

4. 2. 번식

다른 모든 여우원숭이와 마찬가지로 비단시파카는 계절 번식을 한다. 짝짓기는 우기가 시작되는 12월 또는 1월 중 하루 동안 이루어지는 것으로 여겨진다. 새끼는 6개월 후인 6월 또는 7월에 태어난다. 암컷은 일반적으로 2년에 한 번 새끼를 낳지만, 연속적인 해에 출산하는 경우도 관찰되었다.

새끼는 태어난 후 약 4주 동안 어미의 가슴 털에 매달려 지내다가 이후에는 어미의 등에 올라타 이동한다. 다른 동부 열대 우림 시파카처럼 비단시파카의 새끼는 빠르게 성장하는데, 이는 그룹의 모든 구성원이 새끼 돌보기에 참여하는 동종 돌봄 덕분일 수 있다. 이러한 비모성 돌봄은 주로 알로구루밍 형태로 나타나지만, 함께 놀아주거나 가끔 새끼를 운반해주기도 하며, 드물게는 젖을 먹이는 경우도 있다.

새끼의 분산은 다른 동부 열대 우림 시파카와 유사하게 수컷과 암컷 모두 성적 성숙에 도달하면 태어난 그룹을 떠나는 것으로 추정된다. 그러나 실제 분산이 관찰된 사례는 단 한 번뿐으로, 젊은 수컷 한 마리가 태어난 그룹을 떠나 7년간 속해 있던 그룹에서 나이 많은 수컷을 몰아낸 경우였다. 암컷의 분산이나 그룹 이동은 아직 관찰된 바 없다.

5. 보존

비단시파카는 국제자연보전연맹(IUCN) 적색 목록에서 심각한 위기(Critically Endangered) 종으로 분류되어 있으며, 현존하는 여우원숭이 중 가장 희귀하고 심각한 멸종 위기에 처한 종 중 하나이다. 전체 개체 수는 100마리에서 1,000마리 사이로 추정되며, 번식 가능한 성체는 250마리 미만일 것으로 보인다. 안타깝게도 비단시파카는 동물원과 같은 시설에서 사육되고 있지 않아, 야생에서의 보존이 더욱 절실한 상황이다.

비단시파카는 서식하는 보호 구역 생태계의 건강성을 상징하는 기함종으로 여겨진다. 특히 최근 유네스코 세계유산으로 지정된 아치나나나의 열대우림의 일부인 마로제지 국립공원에서 그 중요성이 더욱 강조된다. 하지만 보호 구역 내에서도 서식지 파괴는 심각한 문제이다. 화전 농업(현지어 tavy|타비mg)과 귀중한 목재(장미목 등) 및 연료용 나무를 얻기 위한 벌목이 계속되고 있다.

황금관시파카와는 달리 비단시파카를 식용으로 삼는 것을 금기시하는 지역 문화(fady|파디mg)가 없어, 부시미트를 위한 사냥 또한 주요 위협 요인이다. 사냥은 마로제지 국립공원의 북부 및 서부 지역과 안다파 분지 주변에서 특히 심하게 이루어지고 있다. 비단시파카의 공식적인 서식 면적은 90000ha에 달하는 보호 구역이지만, 실제로는 해발 700m 이하 지역에서는 거의 발견되지 않아 과대평가되었을 가능성이 있다. 이는 사냥 압력이나 특정 서식 환경에 대한 선호 때문일 수 있다.

장미목과 흑단 등 귀중한 활엽수의 불법 벌목은 비단시파카의 생존을 위협하는 가장 큰 요인 중 하나로, 특히 2009년 마다가스카르 정치 위기 이후 더욱 심화되었다. 주요 서식지인 마소알라 국립공원과 마로제지 국립공원이 가장 큰 피해를 입었다. 이러한 선택적 벌목은 서식지를 교란시켜 산불 발생 가능성을 높이고, 침입종의 확산을 도우며, 서식지 자체를 손상시켜 결국 유전적 다양성 감소로 이어진다.

5. 1. 보존 노력

비단시파카 보존을 위해 서식지와 가까운 지역 마을에서는 두 가지 교육 방식을 활용하고 있다. 첫 번째는 '인지적 구성 요소'로, 라디오 인터뷰, 슬라이드 발표, 12개 초등학교 및 중학교에 자료를 배포하여 비단시파카에 대한 지식과 인식을 높이는 데 중점을 둔다. 두 번째는 '감성적 구성 요소'로, 비단시파카 보존 활동을 긍정적인 감정적 경험과 연결하여 어린이와 여우원숭이 사이에 심리적 유대감을 형성하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 어린이들을 대상으로 마로제지 국립공원에서 3일간 교육적인 생태 관광 프로그램을 진행하기도 했다. 이러한 노력 덕분에 교사와 학생 모두 비단시파카가 처한 어려움에 대해 깊은 관심과 진정한 우려를 나타냈다.또한, 안자나하리베-수드 특별 보호 구역의 면적을 넓히고, 이 지역의 기존 공원과 보호 구역들을 야생 동물 통로로 연결하려는 계획이 추진되고 있다. 구체적으로는 마로제지 국립공원과 안자나나하리베-수드 특별 보호 구역 사이에 베타올라나 통로를 만들고, 안자나나하리베-수드 특별 보호 구역을 남쪽의 마소알라 국립공원과 마키라 통로로 연결하는 방안이 포함된다. 이러한 야생 동물 통로는 비단시파카에게 더 넓은 서식지를 제공할 뿐만 아니라, 현재 서로 떨어져 있는 개체군들 사이의 유전자 교환을 촉진하여 종 보존에 기여할 것으로 기대된다.

참조

[1]

간행물

MSW3 Primates

[2]

간행물

Propithecus candidus

[3]

서적

LoM2 Harvnb

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com