세벌식 자판의 종류

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

세벌식 자판은 한글 자판 배열의 한 종류로, 자음, 모음, 받침을 각기 다른 글쇠에 배치하여 타자를 치는 방식이다. 세벌식 자판은 이어치기 계열과 모아치기 계열로 나뉘며, 이어치기 계열에는 공병우 타자기 자판을 비롯한 공세벌식 자판, 3-90 자판, 3-91 자판, 안종혁 순아래 자판, 김국 38K 자판, 신세벌식 자판 등이 있다. 모아치기 계열에는 속기 자판과 안마태 소리 글판이 있다. 안마태 소리 글판은 여러 글쇠를 동시에 눌러 입력하는 모아치기 방식을 사용하며, 중국어 입력에도 활용된다.

2. 이어치기 계열

2. 1. 공세벌식 자판 계열

2. 1. 1. 공병우 타자기 자판

흔히 '''속도 타자기'''로 불렸던 많은 공병우식 수동 타자기에는 빠른 업무 처리를 목표로 한 사무용 자판이 들어갔다. 공병우 타자기는 꼴에 가깝게 한글을 찍을 수 있게 네벌 반식 자판을 쓴 체재 타자기, 작가·언론인·문인을 위한 문장용 타자기, 시각 장애인을 위한 점자 타자기, 영문 로마자도 함께 넣는 한·영 겸용 타자기로도 개발되었다. 이 타자기들에는 저마다의 목적에 맞추어 바꾼 공세벌식 자판들이 들어갔다.

공세벌식 자판은 전신 타자기, 전동 볼 타자기 등에도 쓰였다. 1958년에 공병우가 세벌식 자판으로 한글을 모아쓸 수 있게 개발한 전신 타자기[1]는 1960년대부터 내무부를 비롯한 정부 부처들에서 쓰였다. 1975년에는 전동 타자기인 볼 타자기에 맞춘 공병우 타자기가 개발되었다.[2] 전신 타자기 등은 글쇠 규격이나 글 찍는 방식이 수동 타자기와 달랐으므로, 자판에 들어간 한글 낱자의 수와 종류가 수동 타자기와 달랐다.

다음은 가장 잘 알려진 3-90, 3-91 자판을 먼저 설명한다.

2. 1. 2. 3-90 자판

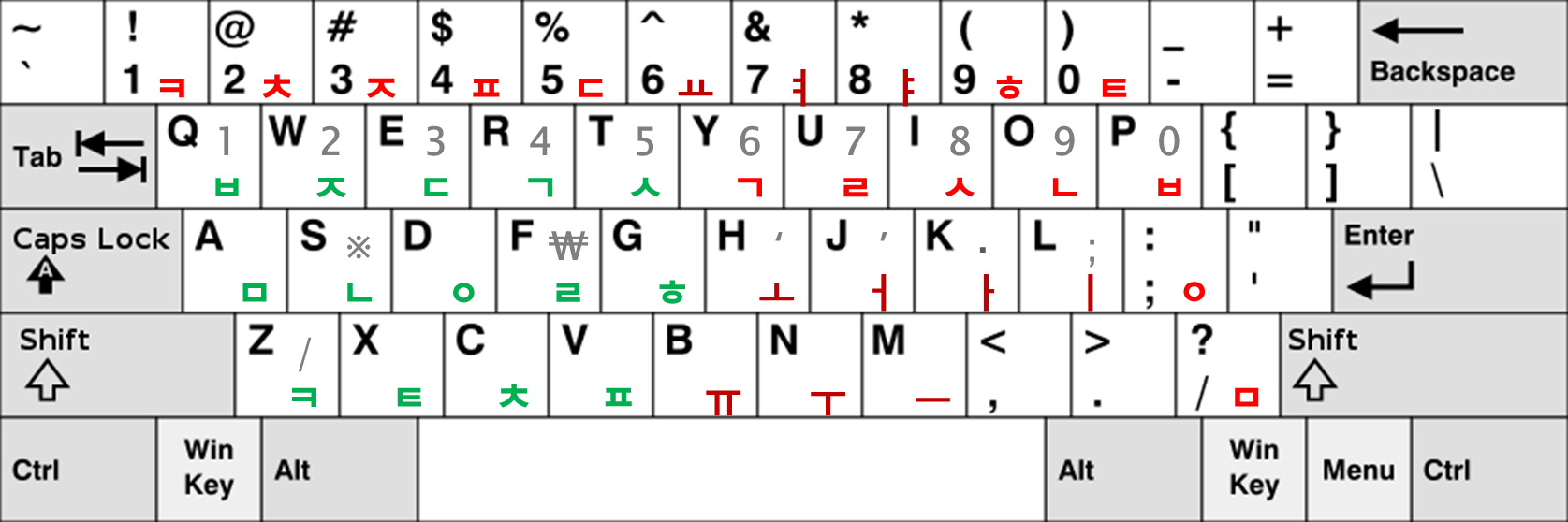

‘390 자판’이라는 약칭으로도 불린다. 3-90 자판은 1990년에 한글문화원이 3-89 자판의 개선판으로 발표한 IBM PC 호환기종의 일반 보급용 세벌식 자판이다. 3-89 자판처럼 한글문화원의 연구원이었던 박흥호가 배열 연구를 주도하였다.[12] 공식 이름은 'IBM-3-90 자판' 또는 '3-90 자판'이다.

3-90 자판에는 '''39개 글쇠'''에 '''52개 한글 낱자'''가 들어 있고, 윗글 자리에는 ㅒ와 받침 ㄷ·ㅈ·ㅊ·ㅋ·ㅌ·ㅍ를 비롯한 '''13개 낱자'''가 들어 있다. 3-89 자판에서 12개였던 겹받침 수가 7개로 줄었다. 숫자들은 글쇠판 오른쪽의 숫자판(숫자 키패드)과 비슷한 배열로 윗글 자리에 들어 있다. 영문 쿼티 자판에 있는 기호가 모두 들어갔고, 기호 배열이 먼저 나온 공세벌식 자판들보다 영문 자판에 훨씬 가깝게 맞추어졌다.

3-90 자판은 한글문화원의 공식 활동을 통하여 1990년대 초반에 주로 보급된 세벌식 자판이다. 겹받침 수가 줄고 기호 배열이 더 편리하여, 명령어 기반 운영체제인 도스(DOS)에서 3-89 자판을 쓰던 사용자와 개발자들은 3-90 자판을 쉽게 받아들일 수 있었다. 3-90 자판은 아래아한글, 이야기, 21세기를 비롯한 도스용 프로그램들에 곧잘 '한글 3벌식'이라는 이름으로 들어갔다.[3]

한글문화원은 한글·기호 배열을 익히기 쉬운 3-90 자판을 보급하여 세벌식 자판을 쓰는 사람의 수를 더욱 늘릴 수 있었고, 세벌식 자판에 대한 사람들의 관심도 함께 높일 수 있었다. 이를 바탕으로 윈도우 운영체제의 한글 입력기에 3-90 자판과 3-91 자판(공병우 최종 자판)이 함께 들어갈 수 있었는데, 이 점은 공세벌식 자판이 더욱 널리 알려지는 계기가 되었다.

프로그램 개발자를 배려했다는 평가도 받지만, 엑셀 같은 표계산 프로그램을 쓰는 때를 헤아린다면 일반인도 두루 쓰기 좋은 사무용 배열이다. 그러나 옛 한글문화원이 1990년대 중반에 문을 닫으면서 3-90 자판을 꾸준히 보급하는 활동이 끊겼다. 3-90 자판으로 ㄵ을 비롯한 몇몇 겹받침들을 이어서 치기 껄끄러운 점 등은 한글을 더 매끄럽게 치기를 바라는 이들이 3-91 자판으로 관심을 돌리는 원인이 되었다.

2. 1. 3. 3-91 자판 (공병우 최종 자판)

‘391 자판’으로도 불린다. 공병우는 1980년대부터 매킨토시 환경에서 타자기와 컴퓨터를 비롯한 여러 기기에서 함께 쓸 수 있으면서 높은 한글 타자 능률을 낼 수 있는 세벌식 한글 배열을 '공병우 글자판' 또는 '공 자판'이라는 이름으로 개발해 나갔다. 그 연구를 바탕으로 1991년에 정리한 배열을 한글문화원을 통하여 '''공병우 최종 자판'''[4]이라는 이름으로 발표하였다. 그런데 ‘최종’이라는 말이 부르는 오해를 피하기 위해서 배열이 처음 나온 해(1991년)를 따서 '''3-91 자판'''으로도 불리고 있다.[5]

3-91 자판은 3-90 자판의 개선판이 아니고 설계 목적이 다른 배열이다. 하지만 3-90 자판과 한글 배열에 공통점이 많고, 받침 배열에서는 3-90 자판보다 더 개선된 면이 있다.

3-91 자판에는 기계식 타자기 시대의 배열 특징이 돋보인다. '''58개 낱자'''가 '''39개 글쇠'''에 들어가 있어서, '''19개 낱자'''는 윗글쇠를 눌러 넣는다. 3-91 자판은 1975년 무렵에 소설가 정을병의 제안으로 만들어진 '''공병우 문장용 타자기''' 자판의 뒤를 잇는 문장용 배열로 볼 수 있다.[8]

한때 3-91 자판은 거의 매킨토시 환경에서만 쓰여서 '''매킨토시 세벌식 자판'''으로도 불렸다. 1990년대 초에 한글문화원은 그래픽 기반 운영체제를 쓰는 매킨토시에는 3-91 자판을 보급하고, 명령어 기반 운영체제인 도스(DOS)를 쓰는 IBM PC 호환기종에는 3-90 자판을 보급한다는 원칙을 세워 잘 지켰다. IBM PC 호환기종에 비하여 매킨토시를 쓰는 사람은 적었고, IBM PC 호환기종의 도스(DOS) 환경에서는 3-91 자판을 지원한 프로그램이 거의 없었다. 그래서 1990년대 초반까지는 3-91 자판을 쓰는 사람이 드물었다.

하지만 1990년대 후반부터 3-91 자판을 쓰는 사람의 비율이 늘었다. 3-90 자판을 먼저 익힌 사람들 가운데 한글을 더 매끄럽게 넣기 좋은 3-91 자판으로 바꾸어 쓰는 사람이 생겼고, 새로 공세벌식 자판을 익히는 사람들도 '3벌식 최종'으로 알려진 3-91 자판을 바로 익히려 드는 경향이 나타났다. 이는 3-90 자판을 힘써 보급하던 한글문화원이 1990년대 중반에 문을 닫은 것과 컴퓨터 기종별로 나뉘던 3-90 자판 및 3-91 자판의 경계가 마이크로소프트 윈도우(Microsoft Windows)를 통하여 무너진 것이 맞물려 나타난 결과이다.

2. 1. 4. 안종혁 순아래 자판 (1990)

'''안종혁 순아래 자판'''은 1990년에 3-90 자판을 바탕으로 하여 '''안종혁'''이 제안한 한 손용 세벌식 배열이다. 처음에 'no-shift'(노시프트)라는 이름으로 아래아한글의 사용자 자판 설정 파일과 함께 제안되었다.[9][10][11] '순 아랫글 자판'이나 '한손 자판'으로도 불렸다. 손이 불편한 사람들을 헤아려 윗글쇠를 전혀 쓰지 않고 한 손가락만으로도 한글을 넣을 수 있게 하였다.

이 자판은 장애인용이라고 하지만, 윗글쇠를 누르지 않아도 되는 점은 일반인에게도 매력이 있다. 오른손 쪽의 기호 자리에까지 한글 받침이 들어가서 한글 낱자가 '''44개''' 글쇠나 차지한 점은 흠이다.

안종혁 순아래 자판은 한글문화원이 보급한 자판 배열을 바탕으로 만들어진 첫 응용 배열이다. 아래아한글에는 2000년에 나온 한/글 워디안부터 기본 지원하는 한글 자판으로 들어가고 있다.

2. 1. 5. 기타 공 세벌식 계열의 자판

(내용 없음)

2. 1. 6. 김국 38K 자판(2014) - 두벌식 표준 상사형 세벌식

김국이 2014년에 발표한 것으로, 두벌식 KS자판과 초성 14자와 중성 6자(ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ, ㅡ, ㅣ)의 위치를 일치시킨 세벌식 자판이다. 숫자열에 중성 ㅑ,ㅕ,ㅛ와 나머지 종성이 나뉘어 배치되어 있다. 좌 초성, 우 중성·종성으로 두벌식 KS 자판과 정합성이 높아 두벌식으로부터 전이 학습이 유리한 점이 특징이다. '''38K 자판'''은 날개셋 한글 입력기를 사용하여 구현되어 이를 공개하였다.

김국 38 계열 자판은 빈도에 따라 글쇠를 잘 배치했지만, ㅐ, ㅔ 등과 여러 겹받침을 조합해서 입력해야 하기 때문에 총 타수가 늘어나고 왼손에 큰 부담을 준다는 비판이 있다. 그러나 총 타수가 중요하다고 해서 겹자모(ㄳ, ㅘ 등)를 다수 배치한다고 좋은 자판이 아니며, 총 타수보다 시프트키를 누르는 부하가 없게 하는 것과 글쇠의 수를 적게 하는 것이 바람직하다는 주장이다. 또한 한 쪽 손의 부하가 큰 것은 세벌식의 공통적 특징이며 38계열 자판의 단점이 아니라고 한다.

2. 2. 신세벌식 자판(신광조 세벌식 자판) 계열

'''신세벌식 자판'''의 원안은 1995년 신광조가 PC 통신 하이텔의 '한글프로그래밍 동호회'의 자료실에 배열표가 든 설명문과 입력 변환 프로그램을 올려서 처음 제안하였다.[19] 신광조의 원안 배열을 바탕으로 조금씩 배열을 바꾼 변형안들이 뒤이어 나왔다.

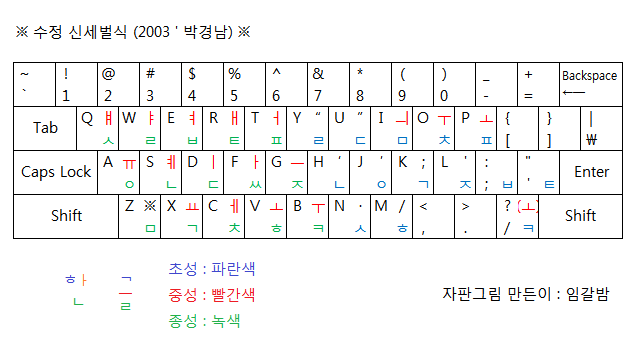

박경남은 '''박경남 신세벌식 자판'''을 만들었고, 같은 박경남이 2003년에 원안처럼 영문 쿼티 자판과의 호환성을 맞추어 고친 '''박경남 수정 신세벌식 자판'''을 다시 내놓았다. 2010년대에는 '''신세벌식 2015 자판'''[20], '''신세벌식 M 자판'''[21], '''신세벌식 P2 자판'''[22] 등이 나왔다.

3. 모아치기 계열

3. 1. 속기 자판

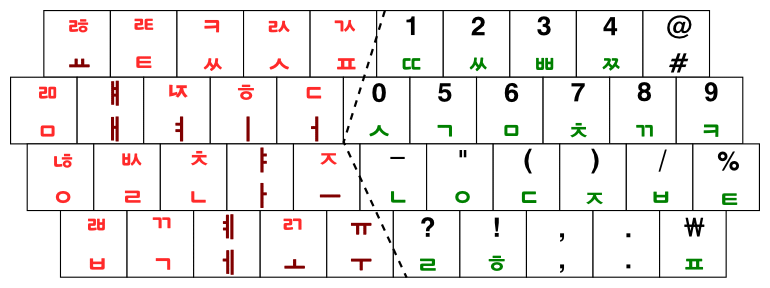

세벌식 자판의 종류 가운데 하나인 속기 자판은 전용 속기기에 사용되는 자판이다. 초성은 왼쪽에, 중성은 아래쪽에, 종성은 오른쪽에 배치되어 있다. 아래쪽에 놓인 중성은 양쪽 엄지손가락으로 치도록 되어 있다.

3. 2. 안마태 세벌식 자판

3. 2. 1. 안마태 소리 글판

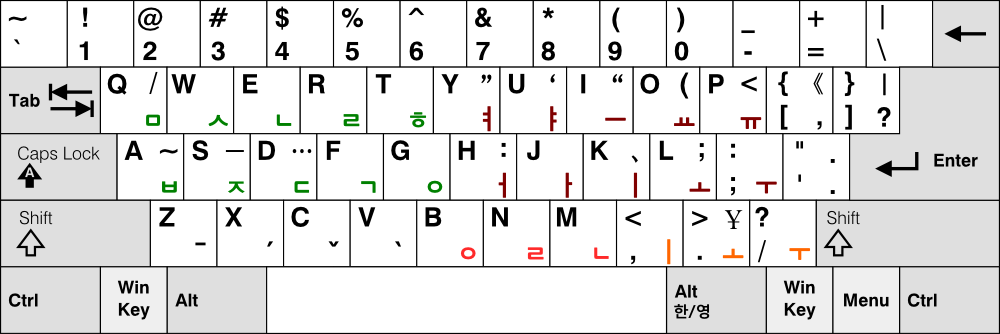

안마태 소리 글판은 흔히 쓰이는 컴퓨터 자판으로 여러 글쇠를 한꺼번에 눌러 넣는 모아치기를 할 수 있게 한 세벌식 자판이다. 성공회 신부 안마태가 1980년대부터 시안을 내놓았고,[23] 오늘날 널리 알려진 배열은 '''2003년'''에 발표되었다. 안마태 자판, 정음 건반이라고도 불린다. 위 속기 자판의 배열과 중성과 종성의 위치가 다른데, 글씨를 쓰는 차례처럼 초성이 왼쪽, 중성이 오른쪽, 종성이 아래쪽에 놓여 있다. 아래쪽에 놓인 끝소리를 양 엄지손가락으로 눌러 넣는다.

안마태 소리 글판을 쓰려면 동시 입력을 지원하는 전용 입력기가 필요하다. 거센소리 ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ은 ㅈ, ㄱ, ㄷ, ㅂ에 ㅎ을 동시에 눌러서 넣는다. 즉, ㅊ=ㅈ+ㅎ이 되는 식이다. ㄲ, ㄸ, ㅆ, ㅉ, ㅃ(경음)은 해당 자음의 오른쪽의 글쇠와 동시에 눌러준다. 즉, ㅆ=ㅅ+ㄴ으로 넣는다. 이러한 입력방법을 치환타법이라고 한다. 좌측에 초성 10키, 우측에 중성 10키, 아래쪽에 종성 10키의 영역을 구분한다. 모든 음절을 초, 중, 종성의 동시입력으로 입력한다. 안마태 소리 글판은 공병우 계열과 비교했을 때 키를 '''30개'''로 상대적으로 적게 사용하여 3개의 열만 사용하고, 빠르게 동시입력을 할 수 있는 점이 장점으로 꼽힌다.

단점으로 치환타법만 허용, 즉, ㅋ을 단독으로 구현하지 못하고, ㄲ, ㅘ 등에 기본적인 순차입력을 보장하지 못한다. 또 특수한 입력기가 필요하고, 동시입력의 역치가 숙련도에 따라 달라져야 한다. 동시입력 시 일반으로 인체공학적인 부담이 많이 가는 점도 지적되지만, 개발자는 이런 단점을 전부 부정한다. 입력속도를 기존보다 최고 50% 이상 높일 수 있다.[24] 부가적으로 옛글자를 배열하였다. 최근에 ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ을 윗글자로 치는 순차타법을 포함하고, 글쇠 수를 쿼티 자판과 맞춘 새로운 자판을 선보였다. 글쇠 수가 줄어든 만큼 치환하는 자소도 늘어났다.

'꽦'이라는 글자를 안마태 소리 글판으로 입력하기 위해서는 총 7개의 key를 눌러주어야 한다(순차적이든 동시적이든). 키보드 제작 기술의 발달에 따라 무한동시입력이 가능한 키보드들이 시중에 판매되고 있다.(2014년 9월 현재 무한동시입력이 가능한 키보드는 2~3만원대에 팔리고 있다.) 무한동시입력 가능 키보드들을 이용하면 7개의 키를 동시에 입력할 수 있으므로, 치환타법은 더 이상 단점이라 여길 수 없다.

3. 2. 2. 중국어 안마태 소리 글판

중국어판 안마태 소리 글판은 한글을 발음기호 삼아 표준 중국어를 넣기 좋게 바꾼 안마태 계열 세벌식 자판이다. 2007년 7월에 중국 연길에서 열린 '2007 다종언어 정보처리 국제학술대회'에서 중국어 입력기인 안음 3.0과 함께 공개되었다.[25]

글쇠 배열과 입력 방식의 큰 틀은 한글 자판과 비슷하다. 받침(끝소리)이 많이 쓰이지 않는 표준 중국어의 특성에 맞추어 받침 자리에 ㄱ,ㄷ,ㅁ,ㅂ,ㅅ,ㅈ,ㅎ이 빠지고 성조 기호 4개(ˉ, ˊ, ˇ, ˋ)와 겹홀소리의 뒷홀소리를 넣을 때 쓰는 홀소리 3개(ㅣ,ㅗ,ㅜ)가 들어갔다. zh=ㅇ+ㅈ, sh=ㅇ+ㅅ, r=ㄹ+ㅇ, c=ㅈ+ㅎ, ei=ㅔ+ㅣ, ui=ㅜ+ㅣ 등으로 중국어의 한어 병음 표기와 대응하는 입력을 할 수 있다. 첫소리/가운뎃소리/끝소리/성조 기호를 한꺼번에 눌러 중국어를 한 낱내씩 넣을 수 있다.

참조

[1]

뉴스

한글 타자기 시비 풀어쓰기와 모아쓰기

동아일보

1958-07-11

[2]

간행물

'선진후타(先進後打)식 한영 겸용 볼(ball) 타자기' 특허 공보

1975-11-28

[3]

문서

[4]

웹사이트

공병우 최종 자판? 세벌식 최종 자판?

http://pat.im/1071

2017-11-07

[5]

문서

[6]

웹사이트

공병우 최종 자판과 390 자판의 비교

http://pat.im/916

1993-05-07

[7]

웹사이트

3-91 공병우 최종 자판에 얽힌 문제와 오해

http://pat.im/991

2012-12

[8]

웹사이트

세대를 나누어 살펴보는 공병우 세벌식 자판

http://pat.im/957

[9]

웹사이트

세대를 나누어 살펴보는 공세벌식 자판 - 다섯째 세대 (1980년대 말~)

http://pat.im/962

[10]

웹사이트

안종혁 순아래 자판 (1990) 순아래 자판 자료 설명

http://sebul.sarang.[...]

1990

[11]

웹사이트

순 아랫글 자판 배치도

http://bbs.pat.im/vi[...]

1993-04-02

[12]

웹사이트

세벌식 390 자판이 나오게 된 사연

http://blog.daum.net[...]

2005-02-20

[13]

서적

컴퓨터 속의 한글 이야기

영진출판사

1995-03

[14]

논문

한글 키보드 입력을 위한 자소 분류 및 한글자판 설계 원칙

2008

[15]

논문

남북한 컴퓨터 키보드의 비교 및 통합 설계 연구

2009-11

[16]

간행물

한글 문자입력시스템의 개요와 단계별 접근방향

ICT Forum Korea 2011, Track 3 Session 6, 차세대 한글문자 입력 기술표준화

2011-05-03

[17]

웹사이트

세벌식 3-2012 (3-90 자판 수정안 + 옛한글/순아래 배열)

http://pat.im/938

2012-07-08

[18]

웹사이트

세벌식 3-2011 (3-91 공병우 최종 자판 수정안 + 특수기호 확장안

http://pat.im/855

2011-12-11

[19]

웹사이트

가장 진보된 한글 자판

http://bbs.pat.im/vi[...]

1995-09-22

[20]

웹사이트

신세벌식 2015 - 신세벌식의 새로운 세대

http://cafe.daum.net[...]

2015-03-10

[21]

웹사이트

신세벌식M 확정안

http://cafe.daum.net[...]

2015-03-18

[22]

웹사이트

신세벌식 P2 자판

http://pat.im/1136

2018-04-10

[23]

논문

조선글컴퓨터화를 위한 글자판 시안에 대하여

길림성민족사무위원회

1986-06

[24]

뉴스

입력속도 50% 높인 한글자판 개발

https://news.naver.c[...]

머니투데이

2014-04-20

[25]

뉴스

한글로 만든 중국어 자판, '중국 표준' 될까?

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2007-07-18

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com