프레네-세레 공식

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

프레네-세레 공식은 3차원 유클리드 공간에서 곡선이 주어졌을 때, 곡선의 접선, 법선, 종법선으로 구성된 프레네-세레 틀을 정의하는 공식이다. 이 공식은 곡선의 곡률과 비틀림을 계산하는 데 사용되며, 로봇 매니퓰레이터, 생명 과학, 물리학, 재료 과학, 컴퓨터 그래픽스 등 다양한 분야에 응용된다. 특히, 프레네-세레 틀은 곡선 상의 각 지점에 좌표계를 부착하여 운동학적 해석을 가능하게 하며, 3차원 공간의 곡선이나 표면을 모델링하는 데 유용하게 활용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 곡률 - 가우스 곡률

가우스 곡률은 3차원 유클리드 공간에 놓인 곡면의 두 주곡률의 곱으로, 곡면의 형태를 나타내는 지표이며 곡면 자체의 길이 측정만으로 결정되는 내재적인 값이다. - 곡률 - 평균곡률

평균 곡률은 3차원 유클리드 공간에서 곡면의 한 점에서의 곡률을 나타내는 값으로, 법선을 포함하는 평면들이 곡면을 자르는 곡선들의 부호 있는 곡률의 평균이며, 특히 평균 곡률이 0인 곡면을 극소 곡면, 상수인 곡면을 상수 평균 곡률 곡면이라고 한다. - 기하학 정리 - 가우스의 빼어난 정리

가우스의 빼어난 정리는 곡면의 가우스 곡률이 외부 공간이 아닌 곡면 자체의 리만 계량만으로 결정된다는 정리로, 곡면의 변형 시 가우스 곡률이 보존됨을 의미하며, 지도 제작의 불가능성 증명과 고차원 리만 다양체 일반화에 응용되어 미분기하학과 일반 상대성 이론의 기초가 된다. - 기하학 정리 - 가우스-보네 정리

가우스-보네 정리는 콤팩트한 2차원 리만 다양체에서 가우스 곡률, 측지적 곡률, 오일러 지표 사이의 관계를 나타내는 정리로, 국소적 기하학적 성질과 전역적 위상수학적 성질의 관계를 보여주며 다양한 분야에 응용된다. - 곡선 - 선적분

선적분은 스칼라장이나 벡터장의 곡선에 대한 적분으로, 함수의 종류와 곡선의 표현 방식에 따라 다양하게 정의되며, 물리학과 공학 등에서 활용된다. - 곡선 - 아스트로이드

아스트로이드는 별 모양의 곡선으로, `x2/3 + y2/3 = a2/3` (a는 상수)로 표현되는 6차 실수 대수곡선이며, 매개변수 방정식, 페달 방정식 등 다양한 수학적 표현으로 나타낼 수 있고, 면적은 (3/8)πa², 둘레는 6a이며, 원 내부에서 작은 원이 구르며 생기는 자취로도 설명된다.

| 프레네-세레 공식 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 정의 | 유클리드 공간의 곡선에 대한 접선 벡터 T, 법선 벡터 N, 종법선 벡터 B로 구성된 프레임 |

| 관련 개념 | 접선 벡터 T 법선 벡터 N 종법선 벡터 B 곡률 () 비틀림 () TNB 프레임 |

| 공식 | |

| 프레네-세레 공식 | dT/ds = N dN/ds = -T + B dB/ds = -N |

| 설명 | 여기서 s는 호 길이 매개변수, 는 곡률, 는 비틀림을 나타낸다. |

2. 정의

프레네-세레 공식/Frenet–Serret formulas영어은 3차원 유클리드 공간에서 곡선 '''r'''(t)가 주어졌을 때 (여기서 t는 시간 매개변수), 다음과 같이 정의되는 프레네-세레 틀을 사용한다.

- '''T'''는 곡선에 접하는 단위 벡터이며, 운동 방향을 가리킨다.

- '''N'''은 '''T'''를 곡선의 호의 길이에 대해 미분하고, 그 크기로 나눈 것이다. 곡률 를 호출하면 자동적으로 첫 번째 관계를 얻게 된다.

- '''B'''는 '''T'''와 '''N'''의 외적이다.

이들은 정규 직교 기저이며, 이 순서대로 오른손 좌표계를 이룬다는 것을 알 수 있다. {'''T''', '''N''', '''B'''}를 프레네-세레 틀이라고 부른다.

구체적으로 공식은 다음과 같다.

:

여기서 는 곡률이며, 는 곡선 비틀림이다.

또한 행렬 형태로 다음과 같이 표현할 수 있다.

:

이 행렬은 반대칭행렬이다.

2. 1. 공식 유도

프레네-세레 공식은 곡선의 호의 길이 *s*를 매개변수로 사용하여 유도된다. 호의 길이는 s(t) = ∫0t ||'''r'''′(τ)|| dτ 로 정의되며, 이를 통해 곡선의 매개변수를 *t*에서 *s*로 변환할 수 있다.곡선상의 각 점 '''r'''(*s*) 에서 정의된 정규 직교 기저 {'''e'''1(*s*), '''e'''2(*s*), '''e'''3(*s*)}를 고려하면, 각각의 벡터는 *s*에 대해 미분 가능하다.

미분한 벡터 {d'''e'''1(*s*)/d*s*, d'''e'''2(*s*)/d*s*, d'''e'''3(*s*)/d*s*}는 어떤 스칼라 함수 ω1(*s*), ω2(*s*), ω3(*s*)를 사용하여 다음과 같이 표현할 수 있다.

: …(0)

세 개의 직교 단위 벡터 '''T''', '''N''', '''B'''는 호의 길이 s에 대해 미분 가능하며, 이들의 미분 사이에는 선형 관계가 성립한다. 첫 번째 프레네-세레 공식은 법선 '''N'''과 곡률 κ의 정의에 의해, 세 번째 프레네-세레 공식은 비틀림 τ의 정의에 의해 성립한다.

'''T''', '''N''', '''B'''가 '''B''' = '''T''' × '''N'''인 직교하는 단위 벡터이므로, '''T''' = '''N''' × '''B''' 및 '''N''' = '''B''' × '''T'''도 성립한다. 마지막 식을 *s*에 대해 미분하면 다음과 같다.

및 을 사용하면, 다음과 같이 두 번째 프레네-세레 공식을 유도할 수 있다.

곡선이 매개변수 *t* (더 이상 호의 길이가 아니어도 됨)로 주어진 경우, 단위 접선 벡터 '''T'''는 다음과 같이 쓸 수 있다.

법선 벡터 '''N'''과 이중 법선 '''B'''는 다음과 같다.

매개변수 *t*를 사용하면 프레네-세레 공식은 연쇄 법칙에 의해 ||'''r'''′(*t*)||의 추가 인수를 얻는다.

곡률 및 비틀림에 대한 명시적 표현은 다음과 같이 계산할 수 있다.

2. 2. 공식

'''r'''(t)를 유클리드 공간의 곡선으로, 위치벡터를 시간의 함수로 나타낸 것이라 하자. 프레네-세레 공식은 '비퇴화 곡선', 즉 곡선이 곡률을 가지는 경우에 적용된다. 보다 정확히는, 속도벡터 '''r'''′(t)와 가속도벡터 '''r'''′′(t)가 서로 평행이 아니어야 한다.

프레네-세레 공식은 다음과 같이 표현된다.

:

여기서 는 곡률이며, 는 곡선 비틀림이다.

또한 행렬 형태로 다음과 같이 표현할 수 있다.

:

이 행렬은 반대칭행렬이다.

여기서,

- '''T'''는 곡선에 접하는 단위 벡터이며, 운동 방향을 가리킨다.

- '''N'''은 '''T'''를 곡선의 호의 길이에 대해 미분하고, 그 크기로 나눈 것이다.

- '''B'''는 '''T'''와 '''N'''의 외적이다.

곡선이 호의 길이 매개변수 가 아닌, 일반적인 매개변수 로 주어지면, 연쇄 법칙에 의해 다음과 같이 표현된다.

2. 3. 곡률과 비틀림

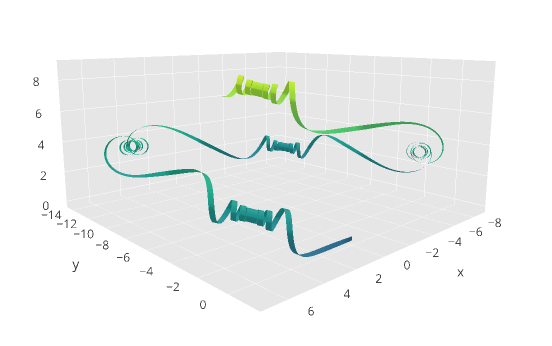

곡률(κ)은 곡선이 얼마나 굽어 있는지를 나타내는 척도로, 항상 양의 값을 갖는다. 비틀림(τ)은 곡선이 평면에서 얼마나 벗어나는지를 나타내는 척도로, 양수 또는 음수 값을 가질 수 있다. 다변수 미적분학에서 나선과 같은 공간 곡선을 연구할 때 프레네-세레 공식을 보조 자료로 사용한다.나선은 한 바퀴의 높이 2π''h''와 반지름 ''r''로 특징지을 수 있으며, 나선의 곡률과 비틀림은 다음과 같이 주어진다.

비틀림의 부호는 나선이 중심축을 중심으로 감기는 오른손 법칙 방향에 의해 결정된다.

루디 러커는 비틀림과 곡률의 의미를 설명하기 위해 장난감 스프링 모델을 사용했다. 장난감 스프링은 수량 이 장난감 스프링이 중심축을 따라 수직으로 늘어날 때 일정하게 유지되는 속성으로 특징지어진다. 여기서 2π''h''는 장난감 스프링 한 바퀴의 높이이고, ''r''은 반지름이다. 특히, 곡률과 비틀림은 장난감 스프링을 늘여서 비틀림을 곡률을 희생하여 증가시킬 수 있다는 점에서 상호 보완적이다.

곡률 및 비틀림에 대한 명시적 표현을 계산할 수 있다. 예를 들어, 곡률은 다음과 같다.

비틀림은 스칼라 삼중 곱을 사용하여 표현할 수 있다.

3. n차원 공식

1874년 카미유 조르당은 프레네-세레 공식을 고차원 유클리드 공간으로 일반화했다.[2]

'''r'''(''s'')영어가 \Rn에서 매끄러운 곡선이고 '''r'''영어의 처음 n개의 도함수가 선형 독립이라고 가정한다. 프레네-세레 틀의 벡터는 벡터 ('''r'''′(''s''), '''r'''′′(''s''), ..., '''r'''(''n'')(''s''))영어에 그람-슈미트 과정을 적용하여 구성된 정규 직교 기저이다.

단위 접선 벡터는 첫 번째 프레네 벡터 ''e''1(''s'')영어이며, \overline{\mathbf{e}_1}(s) = \mathbf{r}'(s)일 때, \mathbf{e}_1(s) = \frac{\overline{\mathbf{e}_1}(s)} {\| \overline{\mathbf{e}_1}(s) \|}로 정의된다.

'''법선 벡터'''는 '''곡률 벡터'''라고도 하며, 곡선이 직선에서 벗어나는 정도를 나타낸다. 이는 \overline{\mathbf{e}_2}(s) = \mathbf{r}''(s) - \langle \mathbf{r}''(s), \mathbf{e}_1(s) \rangle \, \mathbf{e}_1(s)로 정의되며, 정규화된 형태인 '''단위 법선 벡터'''는 두 번째 프레네 벡터 '''e'''2(''s'')영어이며 \mathbf{e}_2(s) = \frac{\overline{\mathbf{e}_2}(s)} {\| \overline{\mathbf{e}_2}(s) \|}로 정의된다. 점 s에서의 접선과 법선 벡터는 점 \overline{\mathbf{e}_{j/'''r'''(''s'')}}에서 ''접촉 평면''을 정의한다.

틀의 나머지 벡터(이중 법선, 삼중 법선 등)는 \mathbf{e}_{j}(s) &= \frac{\overline{\mathbf{e}_{j}}(s)}{\영어(s) \|}, \overline{\mathbf{e}_{j}}(s) &= \mathbf{r}^{(j)}(s) - \sum_{i=1}^{j-1} \langle \mathbf{r}^{(j)}(s), \mathbf{e}_i(s) \rangle \, \mathbf{e}_i(s)와 같이 정의된다.

틀의 마지막 벡터는 처음 n-1개의 벡터의 외적으로 정의된다.

\mathbf{e}_n(s) = \mathbf{e}_1(s) \times \mathbf{e}_2(s) \times \dots \times \mathbf{e}_{n-2}(s) \times \mathbf{e}_{n-1}(s)

일반화된 곡률 ''χi''(''s'')영어는 \chi_i(s) = \frac{\langle \mathbf{e}_i'(s), \mathbf{e}_{i+1}(s) \rangle}{\| \mathbf{r}'(s) \|}로 정의된다.

'''프레네-세레 공식'''은 행렬로 표현하면 다음과 같다.

일반화된 곡률과 틀은 다른 출처의 관례와 약간 다를 수 있다. 가장 높은 곡률 ''χ''''n''-1영어 (비틀림) 및 틀의 마지막 벡터 '''e'''''n''영어는 부호에 따라 \operatorname{or}\left(\mathbf{r}^{(1)},\dots,\mathbf{r}^{(n)}\right) (기저의 방향)은 일반적인 비틀림과 다르다. 프레네-세레 공식은 ''χ''''n''-1영어와 '''e'''''n''영어의 부호를 모두 뒤집는 것에 대해 불변이며, 이 부호 변화는 틀을 양의 방향으로 만든다. 위에서 정의된 틀은 '''r'''영어의 제트로부터 방향을 상속한다.

4. 응용

로봇 매니퓰레이터의 자세와 그 궤도를 기술하거나 뱀형 로봇이나 다관절 로봇을 연속 곡선으로 근사하여 표현할 때 사용된다.

4. 1. 운동학

접선 '''T''', 법선 '''N''', 종법선 '''B'''으로 구성된 프레네-세레 틀은 3차원 공간의 정규 직교 기저를 형성한다. 곡선의 각 지점에서 이것은 좌표계 또는 직선 좌표계를 "부착"한다.

프레네-세레 공식은 운동학적 해석을 허용한다. 관찰자가 시간에 따라 곡선을 따라 움직이고 각 지점에서 부착된 틀을 좌표계로 사용한다고 상상해 보면, 프레네-세레 공식은 이 좌표계가 관찰자가 곡선을 따라 움직이면서 끊임없이 회전한다는 것을 의미한다. 따라서 이 좌표계는 항상 비관성 좌표계이다. 관찰자 좌표계의 각운동량은 틀의 다르부 벡터에 비례한다.

구체적으로, 관찰자가 곡선을 따라 (관성) 팽이 (또는 자이로스코프)를 가지고 다닌다고 가정해 보자. 팽이의 축이 곡선에 접하는 방향을 가리키면, 관찰자의 비관성 좌표계와 관련하여 각속도 -τ로 축을 중심으로 회전하는 것으로 관찰된다. 반면에 팽이의 축이 종법선 방향을 가리키면, 각속도 -κ로 회전하는 것으로 관찰된다. 이것은 곡률이 양의 상수이고 비틀림이 사라질 때 쉽게 시각화된다. 그러면 관찰자는 등속 원운동을 한다. 팽이가 종법선 방향을 가리키면, 각운동량 보존에 의해 원운동의 "반대" 방향으로 회전해야 한다. 곡률이 사라지는 극한의 경우, 관찰자의 법선은 접선 벡터를 중심으로 세차 운동하며, 마찬가지로 팽이는 이 세차 운동의 반대 방향으로 회전한다.

4. 2. 생명 과학

생명 과학에서, 특히 미생물 운동 모델에서 프레네-세레 틀에 대한 고려는 점성 매질에서 움직이는 유기체가 방향을 바꾸는 메커니즘을 설명하는 데 사용되었다.[3]4. 3. 물리학

물리학에서 프레네-세레 틀은 궤적에 자연 좌표계를 할당하는 것이 불가능하거나 불편할 때 유용하다. 예를 들어, 상대성 이론에서 흔히 발생한다. 이러한 환경에서 프레네-세레 틀은 중력 우물에서 자이로스코프의 세차 운동을 모델링하는 데 사용되었다.[4]4. 4. 재료 과학 및 공학

프레네-세레 장치는 곡선을 중심으로 특정 최적의 ''리본''과 ''튜브''를 정의할 수 있게 해주며, 이는 재료 과학과 탄성 이론[7] 뿐만 아니라 컴퓨터 그래픽스에도 다양한 응용 분야를 가지고 있다.[8]

프레네 리본[9]은 곡선을 따라 단위 법선에 의해 생성된 선분을 곡선을 따라 쓸어내어 그려지는 표면으로, 접선 전개면과 혼동되기도 하지만, 일반적으로 전개 가능하지 않다.

로봇 매니퓰레이터의 자세와 그 궤도를 기술하거나 뱀형 로봇이나 다관절 로봇을 연속 곡선으로 근사하여 표현할 때 사용된다.

4. 5. 컴퓨터 그래픽스

컴퓨터 그래픽스에서 프레네-세레 공식은 곡선을 따라 움직이는 카메라의 경로를 제어하거나, 곡선 형태의 3D 모델을 생성하는 데 사용된다.[8] 프레네-세레 장치는 곡선을 중심으로 특정 최적의 ''리본''과 ''튜브''를 정의할 수 있게 해주는데, 이는 컴퓨터 그래픽스 뿐만 아니라 재료 과학과 탄성 이론에도 다양하게 응용된다.[7]5. 특수한 경우

곡률이 항상 0이면 곡선은 직선이 된다. 이 경우 벡터 '''N''', '''B'''와 비틀림은 정의되지 않는다.

비틀림이 항상 0이면 곡선은 평면에 놓이게 된다.

곡선은 0이 아닌 곡률과 0인 비틀림을 가질 수 있다. 예를 들어, '''r'''(''t'') = (''R'' cos ''t'', ''R'' sin ''t'', 0)로 주어지는 반지름 ''R''의 원은 ''z'' = 0 평면에서 비틀림이 0이고 곡률은 1/''R''이다. 그러나 그 역은 성립하지 않는다. 즉, 0이 아닌 비틀림을 갖는 정규 곡선은 0이 아닌 곡률을 가져야 한다. 이것은 0의 곡률이 0의 비틀림을 의미한다는 사실의 대우 명제이다.

나선은 일정한 곡률과 일정한 비틀림을 갖는다.

반지름 ''r''(>0), 간격 2π ''h'', 각속도 ''ω''(>0)의 나선 위의 운동

:x(''t'') = ''r'' cos(''ωt'')

:y(''t'') = ''r'' sin(''ωt'')

:z(''t'') = ''hωt''

을 생각한다. 호의 길이는

:s(''t'') = √(''r''2+''h''2) ''ωt''

로 주어진다.

프레네-세레 표구는

:'''T'''(''s'') = (1 / √(''r''2+''h''2)) (-''r'' sin(''ωt''), ''r'' cos(''ωt''), ''h'')

:'''N'''(''s'') = (- cos(''ωt''), - sin(''ωt''), 0)

:'''B'''(''s'') = (1 / √(''r''2+''h''2)) (''h'' sin(''ωt''), -''h'' cos(''ωt''), ''r'')

이며, 곡률·꼬임률은

:κ = ''r'' / (''r''2+''h''2)

:τ = ''h'' / (''r''2+''h''2)

이 된다.

''h'' =0일 때, 궤도는 ''xy'' 평면 내의 반지름 ''r''의 원이 되며, 곡률은 ''κ''=1/''r'', 꼬임률은 ''τ'' =0이 된다. |''h''|가 커질수록, 곡률은 ''κ''→0, 꼬임률은 ''τ'' →1/''h''가 된다.