다다미

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

다다미는 '접다' 또는 '쌓다'라는 의미의 일본어 동사에서 유래된 일본 전통 바닥재이다. 원래 귀족의 전유물이었으나 점차 서민에게 보급되었으며, 헤이안 시대에는 최고위 귀족의 좌석으로, 가마쿠라 시대에는 방 전체를 덮는 용도로 사용되었다. 다다미는 짚, 폴리스티렌 폼, 인슈레이션 보드 등으로 구성된 다다미床과 부들로 짠 다다미 오모테, 다다미 베리로 이루어져 있으며, 크기와 배치에 따라 다양한 종류가 존재한다. 현대에는 일본 주택에서 다다미를 사용하는 경우가 줄었지만, '니혼마' 또는 '와시츠'라는 일본식 방을 지칭하는 용어로 남아 있으며, 유도 매트나 신사 제례용품, 관련 생활용품으로도 활용된다.

다다미는 시대에 따라 다양한 형태로 발전해왔다. 초기에는 귀족의 사치품이었으나 점차 대중화되었고, 현대에는 다양한 재료와 형태로 제작되고 있다.

다다미는 표면의 다다미 표면과 심재가 되는 다다미床으로 주로 구성되며, 다다미 표면은 특수 용도를 제외하고 부들을 사용한다. 다다미는 구조적으로 다다미床의 종류에 따라 구분된다.[14]

2. 역사

2. 1. 어원

다다미라는 용어는 '접다' 또는 '쌓다'를 의미하는 동사 타타무(畳む|tatamu일본어)에서 파생되었다. 이는 초기의 다다미가 사용하지 않을 때 접거나, 층층이 쌓아 놓을 수 있다는 것을 의미한다.[4]

2. 2. 고대

다다미라는 용어는 '접다' 또는 '쌓다'를 의미하는 동사 畳む|타타무일본어에서 유래되었다. 이는 초기의 다다미가 얇아서 사용하지 않을 때는 접거나 겹쳐서 보관할 수 있었음을 나타낸다.[4]

다다미는 원래 귀족의 사치품이었다. 평민들은 흙 바닥에 짚을 깐 바닥을 사용했다.[5] 헤이안 시대에는 귀족 저택의 건축 양식인 신덴즈쿠리가 완성되었는데, 신덴즈쿠리 궁궐의 방 바닥은 주로 나무였고, 다다미는 최고위 귀족의 좌석으로만 사용되었다.[8]

조몬 시대에는 짚자리와 같은 평직 기술은 이미 존재했지만, 골풀과 같은 가는 위사(緯絲)를 씨실(經絲)이 보이지 않을 정도로 촘촘하게 짜려면 직기와 같은 것이 필요하기 때문에, 현대와 같은 다다미가 조몬 시대에 존재했을 가능성은 적다고 생각된다.[17] 야요이 시대의 북부 규슈의 옹관에서는 골풀을 위사로 한 직물이 출토되었지만, 조몬 시대의 것과는 짜는 기술에 큰 차이가 있다.[17]

"다다미"라는 글자는 본래는 접을 수 있는 것, 겹쳐 놓을 수 있는 것 등 얇은 깔개의 총칭으로, 『고지키』에는 "골풀 다다미(菅畳)", "가죽 다다미(皮畳)", "생사 다다미(絁畳)" 등의 기술이 보인다(『고지키』에서는 "다타미(多多美)"라는 표기도 보인다).[15][17]

쇼소인의 "어상 다다미(御床畳)"는 현존하는 가장 오래된 다다미(잔결)로, 쇼무 천황 77주기에 도다이사 루샤나불상에 헌납된 것이지만, 이 다다미는 현대의 다다미와 형상이나 구성이 비슷하다.[17] 헤이안 시대의 『베개 이야기』의 세이료덴 내의 묘사에는 "다타미"가 기록되어 있어 상류 사회에서는 다다미가 사용되었다.[15]

고대의 다다미는 주로 침구로, 침대 위에 깔아서 사용되는 것이었다.[17] 신덴즈쿠리에서도 다다미는 사람이 앉는 곳에만 까는 것이었다.[17]

2. 3. 중세

다다미는 원래 귀족의 사치품이었다. 평민들은 흙바닥에 짚을 깐 바닥을 사용했다.[5] 헤이안 시대에는 귀족 저택의 건축 양식인 신덴즈쿠리가 완성되었는데, 신덴즈쿠리 궁궐의 방 바닥은 주로 나무였고, 다다미는 최고위 귀족의 좌석으로만 사용되었다.[8]

가마쿠라 시대에는 권력을 얻은 사무라이와 승려들을 위한 주거 건축 양식인 쇼인즈쿠리가 등장했다. 이 건축 양식은 무로마치 시대에 절정에 이르렀고, 다다미는 작은 방부터 시작하여 점차 방 전체에 깔리게 되었다. 다다미로 완전히 덮인 바닥은 座敷|zashiki일본어, 즉 "앉기 위해 펼쳐진 곳"으로 알려지게 되었고, 좌석과 예절에 관한 규칙이 방 안의 다다미 배치 방식을 결정했다.[8]

16세기 중반 이전에는 지배 계급의 귀족과 사무라이는 다다미나 茣蓙|goza일본어라고 불리는 엮은 돗자리 위에서 잠을 잤고, 평민들은 짚자리나 흩어진 짚을 잠자리에 사용했다.[6] 다다미는 점차 대중화되어 17세기 말에는 평민의 집에도 보급되었다.[7]

12세기에는 다다미가 침구 또는 좌구로서 다다미 표면에 약간의 두께를 더한 것이었으나, 점차 다다미 바닥의 두께가 두꺼워져 14세기경에는 짚을 단단하게 다진 다다미 바닥을 사용하게 되었다.[17] 12세기 후반의 『겐지모노가타리 그림 두루마리』에서는 얇은 돗자리 때문에 짧은 변이 말려 올라가 호를 그리고 있다.[17] 한편, 13세기 초두의 『기타노텐진 엔기』에는 광대한 집이 화재가 나 가재를 가지고 나가는 그림이 있는데, 다다미와 같은 직사각형의 물건을 가지고 나가는 사람과 가장자리가 있는 두꺼운 돗자리를 만 상태로 가지고 나가는 사람이 그려져 있어, 딱딱한 직사각형의 다다미와 말 수 있을 정도로 긴 돗자리를 병용했을 가능성도 지적되고 있다.[17]

무로마치 시대에 들어서면서, 쇼인즈쿠리의 등장으로 방 전체에 다다미를 까는 양식이 나타났다.[18]

2. 4. 근세

다다미는 원래 귀족의 사치품이었다. 평민들은 흙바닥에 짚을 깐 바닥을 사용했다.[5] 헤이안 시대에는 귀족 저택의 건축 양식인 신덴즈쿠리가 완성되었는데, 신덴즈쿠리 궁궐의 방 바닥은 주로 나무였고, 다다미는 최고위 귀족의 좌석으로만 사용되었다.[8]

가마쿠라 시대에는 권력을 얻은 사무라이와 승려들을 위한 주거 건축 양식인 쇼인즈쿠리가 등장했다. 이 건축 양식은 무로마치 시대에 절정에 이르렀고, 다다미는 작은 방부터 시작하여 점차 방 전체에 깔리게 되었다. 다다미로 완전히 덮인 바닥은 座敷|zashiki일본어, 즉 "앉기 위해 펼쳐진 곳"으로 알려지게 되었고, 좌석과 예절에 관한 규칙이 방 안의 다다미 배치 방식을 결정했다.[8]

16세기 중반 이전에는 지배 계급의 귀족과 사무라이는 다다미나 茣蓙|goza일본어라고 불리는 엮은 돗자리 위에서 잠을 잤고, 평민들은 짚자리나 흩어진 짚을 잠자리에 사용했다.[6] 다다미는 점차 대중화되어 17세기 말에는 평민의 집에도 보급되었다.[7]

모모야마 시대부터 에도 시대에 걸쳐 다도가 발달하면서 다실 건축 양식인 수기야풍 서원조가 나타나게 되었고, 다다미는 다실 건축뿐만 아니라 마치야에서도 사용되게 되었다.[15]

그러나 일반 서민에게 다다미가 보급된 것은 에도 시대 중기 이후이며, 농촌 지역에서는 더욱 늦어 메이지 시대 이후의 일이다.[15][17] 에도 시대, 닛코 가이도・닛코 오나리 가이도 연변 지역에서는 수행원의 숙박을 위해 민가의 구조 등을 제출하게 했는데, 그 사료에 따르면 에도 시대 중기부터 후기에 이르기까지 동일 가이도 연변에서는 멍석이 주류였지만, 연대가 내려갈수록 다다미 사용 매수가 증가하고 있다.[17]

2. 5. 현대

오늘날 일본에서 지어진 집들은 다다미가 깔린 방이 거의 없거나 아예 없는 경우가 많다. 다다미 방이 하나만 있는 경우도 흔하다. 다다미 바닥과 기타 전통적인 건축적 특징을 갖춘 방을 "일본식 방"이라는 의미로 ''니혼마'' 또는 ''와시츠''라고 부른다.[7]

1950년대 후반이 되면서 제조기가 보급되어 畳床(다다미 밑부분)의 제작이 畳屋(다다미 가게)에서 분리되었고, 신축 주택 착공 건수의 증가와 함께 대도시 근처에는 床屋(다다미 밑부분 전문 업체)가 등장했다.[17]

畳(다다미)(畳床(다다미 밑부분))은 벼 짚을 원재료로 사용했지만, 농촌의 도시화와 이농화, 벼농사 기계의 근대화(수확부터 탈곡까지 일체적으로 하는 콤바인의 보급) 등으로 인해, 종전과 같이 긴 벼 짚의 수확이 어려워졌다.[17] 그래서 탈짚 畳床(다다미 밑부분)의 연구와 실용화가 이루어졌고,[17] 1963년경부터 폴리스티렌 폼, 1973년경부터 인슐레이션 보드를 복합한 畳床(다다미 밑부분)이 제조되게 되었다.[14] 이러한 畳床(다다미 밑부분)이 증가하면서,[14] 전통적으로 짚만을 사용하던 다다미는 짚 사이에 발포 스티롤(스타이로폼)을 끼운 것이 대부분이 되었다(스타이로 다다미).[19]

고도 경제 성장을 거치면서 주택의 서구화가 진행됨에 따라, 다다미의 수요는 감소하는 경향을 보였다. 곰팡이와 해충 피해도 원인으로 보인다.[20]

서구화에 맞춰, 플로어링 위에서 사용하는 置き畳(놓는 다다미)도 사용하게 되었다.[21] 또한, 다다미 표면과 畳床(다다미 밑부분) 사이에 면 발열체를 끼운 난방 다다미나 다다미 뒷면을 카펫으로 한 양면 다다미,[14] 방수 다다미나 휠체어에 대응한 다다미 등도 등장하고 있다.[22][23]

3. 구조

다다미床의 종류로는 짚 다다미床, 폴리스티렌 폼 샌드위치 다다미床, 인슈레이션 보드 다다미床 등이 있으며, 자세한 내용은 각 항목에서 다룬다.

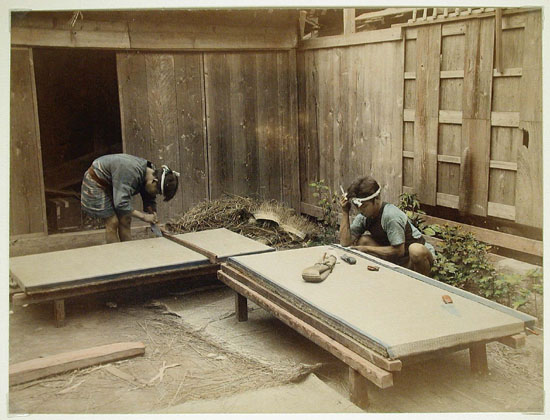

다다미 표는 부들(이구사)을 씨실로, 삼실 또는 면실을 날실로 하여 짠다.[15] 다다미 표에 사용되는 부들로는 둥근 부들, 칠도이(시치토이), 굵은 부들 등이 있다.[17]

다다미를 제작할 때 짚자리의 긴 방향은 짚풀로 감아 뒤쪽에서 꿰매지만, 가로 방향은 짚자리의 폭에 맞춰 짚풀을 잘라낸다. 이때 다다미 가장자리(다다미 베리)로 절단면을 가리고 짚자리에 꿰매어 고정한다. 역사적으로 신분에 따라 사용할 수 있는 다다미 가장자리에 제한이 있었다.

3. 1. 다다미 도코 (畳床)

1950년대 후반, 제조기 보급으로 다다미 밑부분(畳床) 제작이 다다미 가게에서 분리되었고, 신축 주택 증가와 함께 대도시 근처에는 다다미 밑부분 전문 업체가 등장했다.[17]

다다미는 벼 짚을 원재료로 사용했지만, 농촌의 도시화, 이농화, 벼농사 기계의 근대화(콤바인 보급) 등으로 긴 벼 짚 수확이 어려워졌다.[17] 이에 따라 탈짚 다다미 밑부분 연구 및 실용화가 이루어졌고,[17] 1963년경부터 폴리스티렌 폼, 1973년경부터 인슐레이션 보드를 복합한 다다미 밑부분이 제조되었다.[14] 짚 사이에 발포 스티롤(스타이로폼)을 끼운 '스타이로 다다미'가 대부분이 되었다.[19]

다다미는 표면의 다다미 표면과 심재인 다다미床으로 구성되며, 다다미 표면은 특수 용도를 제외하고 부들을 사용하고, 다다미는 구조적으로 다다미床의 종류로 구분된다.[14]

볏짚을 압축하여 꿰맨 다다미다.[15] 무겁고 단열성은 중간 정도지만, 내압축성에서 거의 복원성이 있고 흡방습성이 뛰어나며, 폐기 시 유독 가스를 거의 배출하지 않는다.[14] 그러나, 먼지 진드기 문제, 작업성, 볏짚의 품질 및 가격 불안정, 작업 환경 등의 문제로 공업 생산품으로 대체되었다.[14]

가볍고 단열성이 좋지만, 내압축성 복원성 및 흡방습성이 떨어지고, 폐기 시 유독 가스 발생 문제가 있다.[14] 발포 폴리스티렌 등을 재료로 한 다다미床은 '''화학床'''이라고도 한다.[17]

목재 칩을 주원료로 하며, 무게는 중간 정도지만, 내압축성 복원성이 있고, 단열성과 흡방습성도 좋으며, 폐기 시 유독 가스 발생도 거의 없다.[14] 목질계 섬유판을 재료로 한 다다미床은 '''건재床'''이라고도 한다.[17]

3. 2. 다다미 오모테 (畳表)

다다미 오모테는 부들(이구사)을 씨실로, 삼실 또는 면실을 날실로 하여 짠다.[15] 다다미 오모테에 사용되는 부들은 일반적인 둥근 부들 외에도, 칠도이(시치토이)나 굵은 부들도 사용된다.[17]

부들은 미리 흙 염색을 하여 건조시킨 것을 사용한다.[15] 짜는 방식에는 보통 눈(다다미 눈) 짜기, 눈 메움(눈 박음) 짜기, 여러 눈 짜기 등이 있다.[17] 일반적으로는 1개의 부들로 폭 전체를 꿰매어 짜는 통과 표이지만, 빈고에는 2개의 부들을 중앙에서 이어 폭 전체로 하는 중통 표도 있다.[17]

둥근 부들 다다미 오모테의 생산지는 구마모토현 외에도, 후쿠오카현, 사가현, 고치현, 이시카와현 등이다.[17]

칠도이는 단면이 굵고 삼각형이며, 반으로 쪼개어 씨실로 사용하여 다다미 오모테를 만든다.[24][17] 류큐 다다미는 원래 칠도이를 사용한 다다미 오모테를 말하지만, 모서리가 없는 다다미 전체를 가리키게 되었다.[24][25] 칠도이는 원래 토카라 열도에서 사쓰마번의 엄격한 감시하에 재배되었지만, 1663년에 하시모토 고로에몬이 오이타현으로 가져왔다고 한다.[24][17] 그 후, 시즈오카현, 오카야마현, 에히메현, 구마모토현, 가고시마현, 오키나와현 등에서도 재배되었지만, 생산자가 감소하여 오이타현의 몇 채에서만 재배되고 있다.[24][17]

또한, 부들 이외의 소재에 동일한 중공 구조를 적용한 종이나 플라스틱 다다미 오모테도 있다.[15]

3. 3. 다다미 베리 (畳縁)

다다미를 제작할 때 짚자리의 긴 방향은 짚풀로 감아 뒤쪽에서 꿰매지만(이 측면부를 '''가마치'''라고 한다), 가로 방향은 짚자리의 폭에 맞춰 짚풀을 잘라낸다. 잘라낸 채로 두면 짚풀이 고정되지 않으므로, 다다미 가장자리(다다미 베리)로 절단면을 가리는 동시에 짚자리에 꿰매어 고정한다.[17]

짚자리를 짚풀로 감쌀 때, 세로 방향뿐만 아니라 가로 방향으로도 감아 접어 뒤쪽에서 꿰매면 가장자리 없는 다다미가 된다. 다만, 일반적인 짚풀(모로메오모테)을 가로 방향으로 감으려 하면 씨실의 짚이 예각으로 꺾여 잘 되지 않는다. 가장자리 없는 다다미의 경우, 올이 촘촘한 메세키오모테가 일반적으로 사용된다.

역사적으로는 천황이나 법황이 사용하는 다다미에는 운겐베리가 사용되었다.[17] 이처럼 신분 등에 따라 사용할 수 있는 다다미 가장자리에 제한이 있었다.

| 종류 | 사용 대상 |

|---|---|

| 운겐베리(繧繝縁) | 천황, 삼궁(황후, 황태후, 태황태후), 상황, 신불상 |

| 고려연(高麗縁) | 친왕, 섭관, 대신(대문고려연), 공경(소문고려연) |

메이지 시대 이전에는 다다미 가장자리용 직물이 없었으며, 일반적으로 소폭으로 짠 마포를 염색하여 다섯 등분 또는 여섯 등분하여 사용했다.[17]

4. 크기 및 배치

다다미 매트의 수와 방 배치에는 규칙이 있다. 에도 시대에는 길상(祝儀敷き) 및 불길(不祝儀敷き) 다다미 배치가 뚜렷하게 구분되었으며, 행사에 따라 다다미를 재배치했다. 현대에는 일반적으로 "길상" 배치를 사용한다. 이 배치에서 다다미의 접합부는 "T" 자 모양을 형성한다. "불길" 배치에서는 다다미가 격자 패턴을 이루며, 접합부가 "+" 자 모양을 형성한다.[8]

불길 배치는 장례식과 같은 불길한 행사에서 불운을 피하기 위해 사용되었다. 현재는 불운과 널리 연관되어 있으며, 자체적으로 피하고 있다.[13]

근세 이후 일본 민가 건축의 평면 치수 결정 방식에는 기둥의 중심 간 치수(기둥의 위치와 크기)를 결정한 후 적절하게 다다미를 배치하는 '''기둥 중심 간 치수 방식'''과 일정 치수의 다다미를 할당한 후 사후적으로 기둥의 위치가 결정되는 '''기둥 내법 방식(다다미 분할 방식)'''이 있다.[26][27][28]

무로마치 시대의 민가 유구에서는 다다미 분할 방식이 보이지 않으며, 현존하는 유구에서 다다미 분할 방식이 확인되는 가장 오래된 예는 1632년에 건축된 나라현 고세시의 나카무라가 주택, 17세기 전반에 건축된 오사카부 하비키노시의 요시무라가 주택 등이다.[27]

대략적으로 동일본에서는 기둥 중심 간 치수 방식, 서일본에서는 다다미 분할 방식이 사용되었지만, 실제로는 도호쿠 지방이나 간토 지방에도 다다미 분할 방식의 민가가 널리 존재했다.[26] 에도 시대 말까지 기둥 중심 간 치수 방식을 사용했던 지역은 제한적이라고 여겨진다.[27]

축의 깔기는 현재 가옥 등에서 통상적으로 사용하며, 4장 다다미 모서리가 한 곳에 모이지 않도록 한다. 직사각형이라도 가로세로 길이에 따라 불가능할 수 있다. (7:10 비율 35첩이 불가능한 최소 예)

부조 깔기는 장례식 등 좋지 않은 일에 사용하며, 축의 깔기와 대응되는 작법으로 변경되었다. 따라서 절이나 대강당처럼 넓은 공간에 처음부터 늘어놓는 깔기와는 의미가 다르다.

4. 1. 크기

다다미는 기원 지역에 따라 크기가 다르다.- 京間|교마일본어 다다미: 1.91m × 0.955m, 교토 기원

- 中京間|추쿄마일본어 다다미: 1.82m × 0.91m, 合の間|아이노마일본어( "중간" 크기)라고도 하며, 나고야 기원

- 江戸間|에도마일본어 다다미: 1.76m × 0.88m, 関東間|칸토마일본어라고도 하며, 도쿄 기원

전통적인 일본 길이 단위로, 다다미는 1 x 0.5 ''켄'' 또는 6 x 3 ''척''이다. 1 ''척''은 영국-미국 측정 시스템의 1피트와 거의 같다. 두께는 교마일본어 다다미는 평균 5.5cm이고, 에도마일본어 다다미는 6cm가 일반적이다.[8]

반 매트는 半畳|한조일본어라고 하며, 4분의 3 길이의 매트는 大目畳|다이메다타미일본어라고 하며, 일본 다실에서 사용된다.[4]

일본에서는 방의 크기를 일반적으로 다다미 매트|-畳|-jō일본어의 크기에 따라 측정하며, 표준 나고야 크기 다다미의 경우 약 1.653m2이다. 전통적인 일본 면적 단위로는 방 면적(특히 집의 바닥 면적)은 ''쓰보''로 측정되며, 1 ''쓰보''는 다다미 매트 2개의 면적(정사각형)이다. 공식적으로는 1 x 1 ''켄'' 또는 약 3.306m2이다.

나고야 지역의 일반적인 방 크기는 다음과 같다.

- 4.5매트 = 2.73m × 2.73m

- 6매트 = 3.64m × 2.73m

- 8매트 = 3.64m × 3.64m

류큐 열도에서 기원한 琉球|류큐일본어 다다미는 사각형이며 다양한 크기를 가질 수 있다.[9] 류큐일본어 다다미는 테두리가 없으며, 단순함으로 인해 현대에 인기를 얻었다.[10]

다다미는 지역에 따라 다른 치수의 것이 존재한다.[32] 일본식 방의 크기에는 '''교토식 다다미(京間)''' (기둥 중심 간 치수 2015mm, 1다다미는 약 1.82m2), '''주쿄식 다다미''' (기둥 중심 간 치수 1924mm, 1다다미는 약 1.66m2), '''에도식 다다미''' (기둥 중심 간 치수 1818mm, 1다다미는 약 1.55m2) 등이 있으며, 기둥 중심 간 치수 2000mm의 '''미터식 다다미'''라고 불리는 것도 있다.[33][29]

부동산 공정 거래 협회 연합회에서는 1.62m2 '''이상'''의 넓이를 1다다미로 규정하고 있다. 이 1.62m2는 각 실의 벽심 면적을 다다미 수로 나눈 값이다.[30][31]

| 명칭 | 치수 | 주요 지역·용도 |

|---|---|---|

| 고쇼 다다미[32] | 2121mm × 1061mm[32] | |

| 옛날 다다미[32] | 1970mm × 985mm[32] | |

| 교토식 다다미 (혼마) | 1910mm × 955mm[32][33] | 간사이 지방[33] |

| 주쿄식 다다미 (중간[32], 상의 간[32], ) | 1820mm × 910mm[33] | 주쿄 지방[33] |

| 에도식 다다미 (시골 간, 간토 간, ) | 1760mm × 880mm[33] | 간토 지방[33] |

| 단지 간 () | 1700mm × 850mm[33] | 집합 주택[33] |

이 외에 다음과 같은 다다미가 있다.

- 61간

- 아키 간[32] (히로시마 간) - 6척 1치 × 3척 5치.[32] 히로시마현 서부에서 사용.[28]

- 세키 간 - 61간으로 세키 문 지방에서 사용.[28]

- 사가 간 - 6척 2치 × 3척 1치.[28] 사가현 및 나가사키현 사세보에서 사용.[28]

- 에치젠 간 - 후쿠이현 동부의 6첩 방[26], 또는 6척 3치 간.[34]

4. 2. 배치

에도 시대에는 다다미 배치를 길상(祝儀敷き)과 불길(不祝儀敷き)로 뚜렷하게 구분하여, 행사에 따라 다다미를 재배치했다.[8] 현대에는 일반적으로 길상 배치를 사용하는데, 이 배치에서는 다다미 접합부가 "T"자 모양을 이룬다. 반면 불길 배치에서는 다다미가 격자 패턴을 이루며 접합부가 "+"자 모양이 된다.[8] 길상 배치는 종종 반쪽() 매트를 사용하기도 한다.[11]불길 배치는 장례식 등 불길한 행사에서 불운을 피하기 위해 사용되었으나, 현재는 불운과 연관되어 널리 피하고 있다.[13]

근세 이후 일본 민가 건축에서는 기둥 중심 간 치수(기둥 위치와 크기 결정 후 다다미 배치) 방식과 기둥 내법 방식(다다미 분할 방식, 일정 치수 다다미 할당 후 기둥 위치 결정)이 사용되었다.[26][27][28] 무로마치 시대 민가 유구에서는 다다미 분할 방식이 보이지 않으며, 현존 유구 중 가장 오래된 예는 1632년 건축된 나라현 고세시 나카무라가 주택, 17세기 전반 건축된 오사카부 하비키노시 요시무라가 주택 등이다.[27]

동일본은 기둥 중심 간 치수 방식, 서일본은 다다미 분할 방식이 주로 사용되었지만, 도호쿠 지방이나 간토 지방에도 다다미 분할 방식 민가가 널리 존재했다.[26] 에도 시대 말까지 기둥 중심 간 치수 방식을 사용한 지역은 제한적인 것으로 여겨진다.[27]

다다미는 지역에 따라 다른 치수를 가진다.[32] 일본식 방 크기에는 '''교토식 다다미(京間)''' (기둥 중심 간 치수 2015mm, 1다다미 약 1.82m2), '''주쿄식 다다미''' (기둥 중심 간 치수 1924mm, 1다다미 약 1.66m2), '''에도식 다다미''' (기둥 중심 간 치수 1818mm, 1다다미 약 1.55m2) 등이 있으며, 기둥 중심 간 치수 2000mm의 '''미터식 다다미'''도 있다.[33][29]

부동산 공정 거래 협회 연합회에서는 1.62m2 '''이상''' 넓이를 1다다미로 규정한다. 이 1.62m2는 각 실 벽심 면적을 다다미 수로 나눈 값이다.[30][31]

| 명칭 | 치수 | 주요 지역·용도 |

|---|---|---|

| 고쇼 다다미[32] | 2121mm×1061mm[32] | |

| 옛날 다다미[32] | 1970mm×985mm[32] | |

| 교토식 다다미 (혼마) | 1910mm×955mm[33] | 간사이 지방[33] |

| 주쿄식 다다미 (중간, 상의 간, 사부로쿠마) | 1820mm×910mm[33] | 주쿄 지방[33] |

| 에도식 다다미 (시골 간, 간토 간, 고하치마) | 1760mm×880mm[33] | 간토 지방[33] |

| 단지 간 (고로쿠마) | 1700mm×850mm[33] | 집합 주택[33] |

이 외에 다음과 같은 다다미가 있다.

- 61간

- * 아키 간[32] (히로시마 간) - 6척 1치×3척 5치[32]。 히로시마현 서부에서 사용[28]。

- * 세키 간 - 61간으로 세키 문 지방에서 사용[28]。

- 사가 간 - 6척 2치×3척 1치[28]。 사가현 및 나가사키현 사세보에서 사용[28]。

- 에치젠 간 - 후쿠이현 동부의 6첩 방[26], 또는 6척 3치 간[34]。

축의(祝儀) 깔기는 현재 가옥 등에서 통상적으로 사용하며, 4장 다다미 모서리가 한 곳에 모이지 않도록 한다. 직사각형이라도 가로세로 길이에 따라 불가능할 수 있다. (7:10 비율 35첩이 불가능한 최소 예)

부조(不助) 깔기는 장례식 등 좋지 않은 일에 사용하며, 축의 깔기와 대응되는 작법으로 변경되었다. 따라서 절이나 대강당처럼 넓은 공간에 처음부터 늘어놓는 깔기와는 의미가 다르다.

5. 기타

유도에 사용되는 전용 매트는 가노 지고로가 1882년에 고도칸을 창설하고, 에이쇼지 도장에 깔았던 굵고 튼튼한 칠도이(七島藺)를 사용한 류큐 매트였다.[24] 현대에는 부들을 사용하지 않고, 매트의 눈을 본뜬 요철이 있는 폴리머제 시트를 매트 표면으로 사용하는 것이 일반적이다. 매트 표면과 바닥을 밀착시킨 밀착형과 밀착시키지 않는 커버형이 있다. 밀착형은 매트 표면의 처짐이나 주름이 발생하지 않고, 커버형은 손상된 매트 표면을 교환할 수 있다.

신사에서는 매트를 첩(帖, 조) 또는 畳(조)이라고 부른다. 헤이안 시대의 엔기시키에서는 장첩, 단첩, 菅帖, 협첩 등을 열거하며 "자리를 표면으로, 짚자리를 뒷면으로 하고 양쪽 가장자리에 포백을 덧댄다"라고 기록하고 있다. 이 외에도 용수염첩, 팔중첩, 후첩, 박첩 등이 있다. 가장자리에는 이방연과 사방연이 있으며, 흰색, 파란색, 노란색, 붉은색, 녹색, 보라색 등 다양한 색상이 있었고, 신분에 따른 구별도 존재했다. 현재 신사에서는 어령대용으로 이방연 등을 사용하고, 제사 좌석에는 흰색 이방연 박첩 반첩 등을 사용하며, 매트 눈을 세로로 가장자리를 앞뒤로 한다.[35]

매트의 밟는 감촉을 살리기 위해, 접촉면에 매트를 본뜬 카펫이나 슬리퍼가 시판되고 있다. 상판에 매트를 사용한 수납 박스(매트 수납, 높이 조절식 유닛 매트)도 있다.

참조

[1]

웹사이트

The Quest for the Perfect Judo Floor {{!}} Judo Info

https://judoinfo.com[...]

2020-05-05

[2]

웹사이트

Understanding Tatami

http://www.kyo-tatam[...]

Motoyama Tatami shop

2016-10-31

[3]

웹사이트

Structure of Tatami

https://kyo-tatami.c[...]

Motoyama Tatami Shop

2015-06-28

[4]

서적

Kodansha Encyclopedia of Japan, entry for "tatami".

[5]

웹사이트

The Yoshino Newsletter

http://www.yoshinoan[...]

Yoshino Japanese Antiques

2007-03-28

[6]

서적

Kodansha Encyclopedia of Japan, entry for "bedding"

[7]

웹사이트

Kyoto International Community House Newsletter

http://www.kcif.or.j[...]

Kyoto City International Foundation

2007-03-28

[8]

간행물

Sato Osamu, "A History of Tatami," in Chanoyu Quarterly no. 77 (1994).

[9]

웹사이트

琉球畳とは

https://www.ryu-kyut[...]

[10]

웹사이트

Unexpected advantages and disadvantages of Ryukyu tatami mats in traditional traditional Japanese style rooms

https://www.ikehikoj[...]

2023-02-20

[11]

학술

Computing and Combinatorics, 16th Annual International Conference, COCOON 2010, Nha Trang, Vietnam, July 19-21, 2010. Proceedings

Springer

[12]

학술

Combinatorial Algorithms: 24th International Workshop, IWOCA 2013, Rouen, France, July 10-12, 2013, Revised Selected Papers

Springer

[13]

학술

Houses, People and Good Fortune: Geomancy and Vernacular Architecture in Japan

1999-04

[14]

학술

住環境素材としての畳と新素材の動向

https://doi.org/10.4[...]

日本繊維機械学会

[15]

학술

畳の歴史と畳表の変化

https://otsuma.repo.[...]

大妻女子大学

2011-03-03

[16]

학술

「伝統建築工匠の技 : 木造建造物を受け継ぐための伝統技術」のユネスコ無形文化遺産登録について

https://www.bunka.go[...]

第一法規

2023-10-16

[17]

학술

畳と畳を支えるシステムの開発と普及についての文献に関する研究

https://doi.org/10.2[...]

住総研

[18]

웹사이트

寝殿造から書院造へ

https://www2.city.ky[...]

京都市歴史資料館

2020-04-05

[19]

뉴스

イグサを「臭い」と言う女子中学生、日本の「畳文化」は消滅してしまうのか…業界危機感、畳「復権」へ「畳ビズ」「東京五輪作戦」

https://www.sankei.c[...]

産経WEST

2014-05-17

[20]

웹사이트

なぜ、畳が減ったのか? - 畳を知る | 岡部商事株式会社

https://www.osk1921.[...]

[21]

웹사이트

農業研究成果情報 No.236

https://www.pref.kum[...]

2023-10-15

[22]

웹사이트

「洗える畳」で製造販売会社が災害復興に一役 樹脂製の表面、水に強い構造

https://web.archive.[...]

株式会社産経デジタル

2020-07-06

[23]

웹사이트

硬くて軟らかい「畳」、車いすもOK 埼玉の畳店が開発

https://www.asahi.co[...]

朝日新聞社

2019-02-16

[24]

웹사이트

琉球畳(七島藺)発祥について

http://kagoshima-tat[...]

2023-10-15

[25]

웹사이트

七島藺(しちとうい)

https://www.maff.go.[...]

2023-10-15

[26]

학술

近世東国民家の柱間寸法と畳割の分布(二)

https://doi.org/10.2[...]

建築史学会

2015

[27]

학술

近世期住宅系建築における畳割の誕生・普及と柱間寸法

https://doi.org/10.2[...]

建築史学会

[28]

학술

住居(民家)と尺度(小寺廉吉教授喜寿記念号)

https://stars.repo.n[...]

桃山学院大学総合研究所

2023-10-16

[29]

웹사이트

調査事業報告書

http://kiwoikasu-pla[...]

2023-10-15

[30]

웹사이트

不動産の表示に関する公正競争規約施行規則

http://www.rftc.jp/k[...]

不動産公正取引協議会連合会

[31]

PDF

DK・LDKの広さ(畳数)の目安となる指導基準

http://www.rftc.jp/k[...]

不動産公正取引協議会連合会

2011-11-11

[32]

서적

和風の装飾

建築資料研究社

[33]

웹사이트

既存住宅ストックの現状について<部屋サイズ調査>

https://www.mlit.go.[...]

2023-10-15

[34]

웹사이트

江戸時代の基準尺度について : 本地点の遺構にみられる尺度を中心にして

http://www.aru.u-tok[...]

2023-10-16

[35]

서적

神社有職故実

https://iss.ndl.go.j[...]

神社本庁

[36]

한국어사전

한국어사전

http://krdic.naver.c[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com