대제사장

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

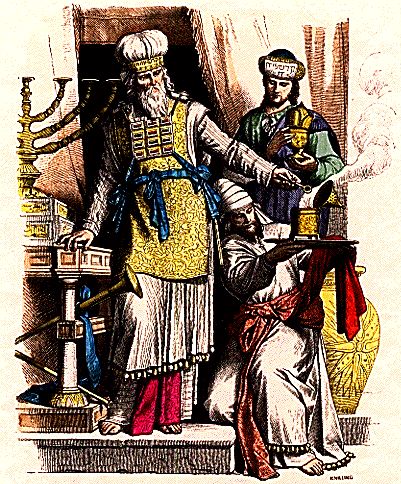

대제사장은 히브리 성경에서 여러 칭호로 불리며, 제2 성전 시대 이후 '코헨 가돌'이라는 칭호가 주로 사용되었다. 대제사장은 특별한 의복을 착용하고, 욤 키푸르에 지성소에 들어가 백성의 죄를 속죄하는 역할을 수행했다. 또한, 산헤드린의 의장직을 맡았다는 견해도 있다. 대제사장은 거룩한 기름 부음을 받아 '기름 부음 받은 제사장'으로 불렸으며, 이스라엘 처녀와 결혼해야 했다. 대제사장은 권한과 제약이 있었으며, 여러 가문에서 대제사장이 배출되었다. 기독교에서는 예수 그리스도를 참된 대제사장으로 여긴다.

더 읽어볼만한 페이지

- 토라의 인물 - 레위인

레위인은 야곱의 아들 레위의 후손으로, 땅을 분배받지 않고 성막과 성전에서 봉사하는 대신 십일조를 받았으며, 다윗 왕 시대에 계급이 분화되었으나 신약 시대 이후 역할이 약화되었고 현대 유대교에서 그 지위와 역할에 대한 해석이 분파에 따라 다르다. - 토라의 인물 - 아론

아론은 히브리어 성경에 등장하는 모세의 형이자 이스라엘 제사장의 조상으로, 파라오에게 이스라엘 백성의 해방을 요구하는 모세를 도왔지만 금송아지 숭배 사건과 같은 논란에 연루되기도 했으며, 여러 종교에서 중요한 인물이지만 역사적 실존 여부는 논쟁 중이다. - 이스라엘의 고대사 - 원시 가나안 문자

원시 가나안 문자는 이집트 상형 문자에서 유래된 초기 알파벳 문자 체계로, 페니키아 문자와 원시 히브리 문자의 조상이며, 다수의 자음 문자로 구성되어 후대 여러 문자 체계 발전에 영향을 미쳤다. - 이스라엘의 고대사 - 사마리아교

사마리아교는 그리심산을 하나님의 성소로 여기며, 야훼를 유일신으로 숭배하고 모세의 토라를 유일한 성경으로 인정하며 유대교와 분리된 역사를 가진 종교이다.

| 대제사장 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 직책 | 대제사장 |

| 종교 | 유대교 |

| 역사 | |

| 임명 방식 | 세습 (주로) |

| 최초 임명 | 아론 |

| 마지막 임명 | 핀하스 벤 사무엘 |

| 역할 | |

| 주요 역할 | 성전 제사 주관 욤 키푸르 의식 주관 산헤드린 의장 |

| 복장 | 에봇, 흉패, 성서의 겉옷, 두건 |

| 의복 재료 | 금, 청색, 자주색, 진홍색 실, 아마 |

| 기타 | |

| 관련 성경 | 출애굽기, 레위기 |

2. 칭호

히브리 성경에서 대제사장은 여러 칭호로 언급된다. "대제사장"(''코헨 가돌'')이라는 칭호는 제2 성전 시대가 한참 지난 후에야 지배적인 용어가 되었다.[1]

대제사장은 특별한 의복을 착용하여 제사장으로서 성결함을 나타냈다. 야훼의 뜻을 백성과 지도자에게 알리고, 1년에 한 번 속죄일 (욤 키푸르)에 지성소에 들어가, 신 앞에서 백성을 대표하여 희생양의 피를 속죄판에 뿌려 온 이스라엘의 죄를 속죄했다.[17][18][20][21][22][23]

표준 히브리어 칭호인 "대제사장"(''코헨 가돌'') 외에도, "수석 제사장"(''코헨 하로쉬'')[3]과 "기름 부음 받은 제사장"(''코헨 마시아흐'')[4]이라는 용어가 사용되었다.

토라는 때때로 "거룩한 기름으로 기름 부음을 받은 대제사장",[5] "그의 아버지의 자리를 대신하여 섬기도록 기름 부음 받고 임명된 제사장",[6] "그의 형제들보다 더 큰 제사장, 그의 머리에 기름이 부어졌고 의복을 입도록 임명된 자",[7] "거룩한 봉사를 위해 그의 아들들 중에서 그[=아론]를 대신하여 만남의 장막에 올 제사장"[8] 등 더 긴 설명을 사용하기도 한다.

몇몇 구절은 "그" 제사장, 즉 그 당시의 대제사장이었던 특정 개인의 이름을 언급한다.[9] 아론이 탈출기에 언급된 최초의 대제사장이었지만, 루이 긴즈버그는 저서 ''유대인의 전설''에서 하나님의 대제사장 칭호를 얻은 최초의 인물은 에녹이며, 그 뒤를 므두셀라, 라멕, 노아, 셈, 멜기세덱, 아브라함, 이삭, 레위가 이었다고 언급했다.[35]

3. 역할

3. 1. 종교적 역할

대제사장은 그 죄가 백성에게도 속한 것으로 여겨질 정도로 뛰어난 지위를 가졌다.[17] 그는 의복에 우림과 둠밈을 착용했다.[18]

욤 키푸르에 대제사장은 자신과 백성을 속죄하기 위해 지성소에 들어가 욤 키푸르 성전 봉사를 단독으로 수행했다.[20] 오직 그만이 온 백성의 죄를 위한 제물을 드릴 수 있었다.[21] 그는 또한 자신과 전체 제사장단을 위해 매일 두 번의 소제물을 드렸다.[22]

부지중에 살인한 자는 대제사장이 죽을 때까지 도피성에 머물러야 했고, 그 후에야 집으로 돌아갈 수 있었다.[23]

대제사장은 제사장으로서 성결함을 나타내기 위해 특별한 의복을 착용했다. 그는 야훼 신의 뜻을 백성과 지도자에게 알리고, 1년에 한 번 속죄일에 지성소에 들어가 신 앞에서 백성을 대표하여 희생양의 피를 속죄판에 뿌려 온 이스라엘의 죄를 속죄했다.

3. 2. 정치적 역할

대제사장은 특별한 의복을 착용하여 제사장으로서의 성결함을 나타냈다. 야훼 신의 뜻을 백성과 지도자에게 알리고, 1년에 한 번 속죄일에 지성소에 들어가, 신 앞에서 백성을 대표하여 희생양의 피를 속죄판에 뿌려 온 이스라엘의 죄를 속죄했다.

4. 자격 요건

대제사장은 거룩한 기름으로만 성별을 받을 수 있었으며,[24] 이로 인해 "기름 부음 받은 제사장"[4]이라는 칭호를 얻었다(비록 아론과 그의 아들들의 초기 성별에서는 그들 모두가 기름 부음을 받았지만[25]). 또한 성별을 위해서는 7일 동안 특별한 대제사장 예복을 착용해야 했다.[26]

대제사장은 오직 이스라엘 처녀와만 결혼할 수 있었다.[27]

대제사장은 엄격하게 의례적 부정을 피해야 했다. 그는 죽은 자의 시신과 접촉하는 것이 금지되었으며, 부모의 시신도 예외는 아니었다[28] (직계 친족의 죽음으로 인해 의례적으로 부정해질 수 있는 일반 제사장과는 달리[29]). 또한 애도의 표시로 머리를 풀어헤치거나 노출시키거나, 옷을 찢는 것이 금지되었다.[30]

5. 의복

토라는 사제들이 성막에서 봉사할 때 입어야 하는 특정한 의복을 규정하고 있다.[31] 대제사장은 여덟 벌의 거룩한 의복(''비그데이 코데쉬'')을 착용했는데, 이 중 네 벌은 모든 사제가 입는 것과 같았고, 나머지 네 벌은 대제사장에게만 고유한 것이었다.

탈무드에 따르면, 대제사장이 머리판(히브리어 ''치츠'')을 착용하는 것은 속죄의 일환으로, 이스라엘 자손의 오만을 속죄하는 것이며(B.제바침 88b), 또한 대제사장이 이스라엘 자손의 모든 제물과 예물의 부족함을 짊어지고 있음을 상징한다. 그리고 그것은 그들에 대한 하나님의 기쁨을 위해 끊임없이 그의 머리에 있어야 했다.

대제사장은 특별한 의복을 착용하여 제사장으로서의 성결함을 나타냈다. 야훼 신의 뜻을 백성과 지도자에게 알리고, 1년에 한 번 속죄일에 지성소에 들어가, 신 앞에서 백성을 대표하여 희생양의 피를 속죄판에 뿌려 온 이스라엘의 죄를 속죄했다.

5. 1. 모든 제사장이 착용하는 의복

토라는 사제들이 성막에서 봉사할 때 입어야 하는 특정한 의복을 규정하고 있다.[31] 모든 사제는 네 벌의 거룩한 의복(''비그데이 코데쉬'')을 착용했다.모든 사제가 공통적으로 착용하는 의복은 다음과 같다.

- 튜닉(히브리어 ''케토넷'')

- 띠(''아브넷'')

- 터번(히브리어 ''미츠네페트'')

- 속옷(''미크나사이임'')

탈무드에 따르면, 사제 의복 착용은 이스라엘 자손의 죄를 속죄하는 의미를 지닌다.

| 의복 | 의미 | 근거 |

|---|---|---|

| 터번 | 이스라엘 자손의 오만함을 속죄 | (B. 제바침 88b) |

| 띠 | 이스라엘 자손의 "마음의 죄"(부정한 생각)를 속죄 | [34] |

| 튜닉 | 이스라엘 자손의 죄인 유혈 사태를 속죄 | (B.제바침 88b) |

| 속옷 | 이스라엘 자손의 성적인 죄를 속죄 | (B.제바침 88b) |

5. 2. 대제사장에게만 고유한 의복

토라는 사제들이 성막에서 봉사할 때 입어야 하는 특별한 의복을 규정하고 있다.[31] 대제사장은 여덟 벌의 거룩한 의복(''비그데이 코데쉬'')을 착용했는데, 이 중 네 벌은 모든 사제가 입는 것이었고, 나머지 네 벌은 대제사장에게만 고유한 것이었다.모든 사제에게 공통적으로 사용되는 의복은 다음과 같았다.

- 튜닉(히브리어 ''케토넷'')

- 띠(''아브넷'')

- 터번(히브리어 ''미츠네페트'')

- 속옷(''미크나사이임'')

대제사장에게만 고유한 의복은 다음과 같았다.

- 예복(''메일'')

- 에폿(조끼 또는 앞치마)

- 흉패(''호쉔'')

- 머리판(히브리어 ''치츠'')

위의 "황금 의복" 외에도 대제사장은 욤 키푸르에만 욤 키푸르 성전 봉사를 위해 착용하는 흰색 "린넨 의복"(''비그데이 하-바드'') 세트도 가지고 있었다.[32]

탈무드에 따르면, 사제 금 머리판을 착용하는 것은 속죄의 일환으로, 이스라엘 자손의 죄인 오만을 속죄하는 것이며(B.제바침 88b), 또한 대제사장이 이스라엘 자손의 모든 제물과 예물의 부족함을 짊어지고 있음을 상징한다. 그리고 그것은 그들에 대한 하나님의 기쁨을 위해 끊임없이 그의 머리에 있어야 한다.

대제사장은 특별한 의복을 착용하여 제사장으로서의 성결함을 나타냈다.

5. 3. 속죄일 의복

토라는 사제들이 성막에서 봉사할 때 입어야 하는 특별한 의복을 규정하고 있다.[31] 대제사장은 여덟 벌의 거룩한 의복(''비그데이 코데쉬'')을 착용했는데, 이 중 네 벌은 모든 사제가 입는 종류였고, 나머지 네 벌은 대제사장에게만 고유한 것이었다.모든 사제가 공통적으로 착용하는 의복은 다음과 같다.

- 튜닉(히브리어 ''케토넷'')

- 띠(''아브넷'')

- 터번(히브리어 ''미츠네페트'')

- 속옷(''미크나사이임'')

대제사장에게만 고유한 의복은 다음과 같다.

- 예복(''메일'')

- 에폿(조끼 또는 앞치마)

- 흉패(''호쉔'')

- 머리판(히브리어 ''치츠'')

위에 언급된 "황금 의복" 외에도 대제사장은 욤 키푸르에만 욤 키푸르 성전 봉사를 위해 착용하는 흰색 "린넨 의복"(''비그데이 하-바드'') 세트를 가지고 있었다.[32]

탈무드에 따르면, 이러한 의복 착용은 속죄의 의미를 지닌다.

- 사제 금 머리판 착용: 이스라엘 자손의 오만함을 속죄 (바빌로니아 탈무드 제바침 88b)

- 사제 터번 착용: 이스라엘 자손의 오만함을 속죄 (바빌로니아 탈무드 제바침 88b)

- 에폿 착용: 이스라엘인의 우상 숭배 죄를 속죄[33]

- 사제 띠 착용: 이스라엘 자손의 부정한 생각을 속죄[34]

- 사제 튜닉과 나머지 사제 의복 착용: 이스라엘 자손의 유혈 사태를 속죄 (바빌로니아 탈무드 제바침 88b)

- 사제 속옷 착용: 이스라엘 자손의 성적인 죄를 속죄 (바빌로니아 탈무드 제바침 88b)

대제사장은 특별한 의복을 착용하여 제사장으로서의 성결함을 나타냈다. 그는 야훼 신의 뜻을 백성과 지도자에게 알리고, 1년에 한 번 속죄일에 지성소에 들어가 신 앞에서 백성을 대표하여 희생양의 피를 속죄판에 뿌려 온 이스라엘의 죄를 속죄했다.

5. 4. 의복의 의미 (탈무드)

탈무드에 따르면, 대제사장의 의복 착용은 이스라엘 자손의 죄를 속죄하는 의미를 지녔다. 각 의복과 그 의미는 다음과 같다.[33][34]| 의복 | 의미 |

|---|---|

| 머리판(히브리어 치츠) | 이스라엘 자손의 오만함을 속죄 (B.제바침 88b), 대제사장이 이스라엘 자손의 모든 제물과 예물의 부족함을 짊어지고 있음을 상징. 또한 하나님의 기쁨을 위해 끊임없이 그의 머리에 있어야 함. |

| 터번 | 이스라엘 자손의 오만함을 속죄 (B. 제바침 88b) |

| 에폿 | 우상 숭배의 죄를 속죄 |

| 띠 | "마음의 죄"(부정한 생각)를 속죄 |

| 튜닉 및 나머지 사제 의복 | 유혈 사태를 속죄 (B.제바침 88b) |

| 속옷 | 성적인 죄를 속죄 (B.제바침 88b) |

6. 권한과 제약

대제사장은 다양한 권한을 가졌지만, 그만큼 여러 제약도 따라야 했다.

'''권한'''

- 모든 제사장의 우두머리로, 기름 부음을 받고 제사장 의복을 입었다. 성유가 없을 때는 추가적인 네 벌의 의복 착용으로 대신했다.[36][37]

- 다른 제사장들은 정해진 기간에만 봉사했지만, 대제사장은 언제든지 제사장 의식을 수행할 수 있었다.[49]

- 대산헤드린만이 대제사장을 임명하거나 임명을 확인할 수 있었다. 대제사장에게는 '세간'이라는 부관이 있었다.[50]

'''제약'''

- 레위기에 여러 제약 사항이 명시되어 있다.

- 랍비 전통에 따르면 20세가 되어야 직무 수행 자격이 주어졌다.[40]

- 혈통의 적법성이 중요했으며, 계보 기록을 철저히 관리했다.[44]

- 성전에서 봉사할 때는 맨발로 봉사해야 했고, 의복 착용 전에는 미크바에 몸을 담그고 손발을 씻어야 했다.[47]

- 신체, 지혜, 위엄, 물질적 부에서 다른 제사장들보다 우월해야 했지만, 필수 조건은 아니었다.[52]

- 명예를 위해 평민과 어울리거나, 옷을 벗거나, 공중목욕탕에서 보이는 것이 금지되었다.[53] 공공 연회 참석은 금지되었지만, 조문객 위로는 가능했다.[54]

- 가족 장례 행렬에 참여하거나, 상중에 성전이나 집을 떠날 수 없었다. 머리를 풀거나 자르는 것도 금지되었다.[55][56][57]

- 대부분의 시간을 성소에서 보내야 했다.[59]

- 법원의 관할을 받았지만, 증언을 거부할 권리가 있었다.[60]

- 결혼은 처녀와만 해야 했고, 한 명의 아내만 둘 수 있었다.[61][62]

6. 1. 권한

아론이 탈출기에 언급된 최초의 대제사장이었지만, 루이 긴즈버그는 그의 저서 ''유대인의 전설''에서 하나님의 대제사장의 칭호를 얻은 최초의 인물은 에녹이며, 그 뒤를 므두셀라, 라멕, 노아, 셈, 멜기세덱, 아브라함, 이삭과 레위가 이었다고 언급했다.[35]대제사장은 모든 제사장들의 우두머리이며, 기름 부음을 받고 제사장 의복을 입어야 했다. 성유를 구할 수 없을 경우에는,[36] 추가적인 네 벌의 의복 착용만으로 충분하다고 간주된다.[37] 그렇게 임명된 대제사장은 ''메루베 베가딤''으로 알려져 있다. 이 임명식은 그에게 여덟 벌의 옷을 입히고 8일 연속으로 다시 벗기는 것으로 구성되지만, (기름 부음과) 첫날의 임명으로 직무 수행 자격을 갖추기에 충분하다.[38] "기름 부음 받은" 대제사장과 "임명된" 대제사장 사이의 유일한 차이점은 전자가 부지불식간의 죄에 대한 수소를 제물로 바친다는 것이다.[39]

토라에는 직무 수행 자격 연령이 명시되어 있지 않다. 그러나 랍비의 전통에 따르면 20세였다.[40] 참고로, 레위인은 30세에 일을 시작했다.[41] 헤로데 대왕은 아리스토불루스 3세를 17세에 임명하기도 했다.[42]

출생과 혈통의 적법성은 필수적이었고, 따라서 계보 기록을 보존하는 데 주의를 기울였다.[44] 요세푸스에 따르면, 외국 땅에서의 출생은 결격 사유가 아니었다.[46]

대제사장은 모든 제사장과 마찬가지로 성전에서 봉사할 때는 맨발로 봉사했다. 모든 제사장과 마찬가지로, 의복을 착용하기 전에 미크바에 몸을 담가야 했고, 어떤 신성한 행위를 수행하기 전에 손과 발을 씻어야 했다. 평범한 제사장도 대제사장도 제사장 의복을 입지 않으면 봉사할 수 없었다.[47]

다른 제사장들은 자기 차례의 주간과 축제에만 봉사했으며(심지어 그때도 그들의 역할은 제비뽑기로 결정되었다), 대제사장은 언제든지 어떤 제사장 의식이라도 수행할 수 있었다. 요세푸스는 대제사장이 거의 예외 없이 안식일, 로쉬 호데쉬, 그리고 세 축제의 의식에 참여했다고 주장한다.[49]

대산헤드린만이 대제사장의 임명 또는 임명 확인 권한을 가졌다. 그의 성별 의식은 낮에만 거행될 수 있었다. 두 명의 대제사장이 동시에 임명될 수 없었다. 모든 대제사장에게는 세간 (부관), ''미쉬네'' (두 번째), 또는 "메문네" (임명된 자)라고 불리는 부관이 있었으며, 그의 오른쪽에 서 있었다. 또 다른 보좌관은 "카톨리코스"라고 불렸다.[50]

태형을 가해야 하는 범죄에 대해서는 세 명의 재판관에 의해 대제사장이 판결을 받을 수 있었고, 처벌을 받은 후에는 직무에 복귀할 수 있었다.[51] 대제사장은 신체, 지혜, 위엄, 물질적 부에서 다른 모든 제사장보다 우월해야 했다. 만약 가난하면, 그의 형제 제사장들이 그를 부유하게 만드는 데 기여했다.[52] 그러나 이러한 조건 중 어떤 것도 필수적이지 않았다.

대제사장은 자신의 명예를 염두에 두어야 했다. 그는 평민들과 어울리는 것이 허용되지 않았고, 옷을 벗거나 공중 목욕탕 등에서 보여지는 것도 허용되지 않았다.[53] 공공 연회에 참여하는 것은 허용되지 않았지만, 조문객에게 위로의 방문을 할 수 있었고, 그때조차 그의 위엄은 규정된 에티켓에 의해 보호되었다.[54]

6. 2. 제약

레위기에 따르면 대제사장은 몇 가지 제약 사항을 따라야 했다.랍비 전통에 따르면 대제사장의 직무 수행 자격 연령은 20세였다.[40] 헤로데 대왕은 아리스토불루스 3세를 17세에 임명하기도 했지만,[42] 오니아스 3세의 아들은 너무 어려서 아버지를 계승할 수 없었다는 기록도 있다.[43]

대제사장은 혈통의 적법성이 중요했기에 계보 기록을 보존하는 데 주의를 기울였다.[44] 전쟁에서 어머니가 포로로 잡힌 사람은 불신을 받았다.[45] 요세푸스에 따르면 외국 땅에서의 출생은 결격 사유가 아니었다.[46]

대제사장은 성전에서 봉사할 때 맨발로 봉사해야 했다. 모든 제사장과 마찬가지로, 의복을 착용하기 전에 미크바에 몸을 담가야 했고, 어떤 신성한 행위를 수행하기 전에는 손과 발을 씻어야 했다. 평범한 제사장도 대제사장도 제사장 의복을 입지 않으면 봉사할 수 없었다.[47]

다른 제사장들은 정해진 기간에만 봉사했지만, 대제사장은 언제든지 어떤 제사장 의식이라도 수행할 수 있었다. 요세푸스는 대제사장이 안식일, 로쉬 호데쉬, 세 축제의 의식에 거의 예외 없이 참여했다고 기록했다.[49]

대산헤드린만이 대제사장의 임명 또는 임명 확인 권한을 가졌다. 그의 성별 의식은 낮에만 거행될 수 있었고, 두 명의 대제사장이 동시에 임명될 수 없었다. 모든 대제사장에게는 세간 (부관)이라고 불리는 부관이 있었다.[50]

대제사장은 신체, 지혜, 위엄, 물질적 부에서 다른 모든 제사장보다 우월해야 했다.[52] 그러나 이러한 조건이 필수적인 것은 아니었다.

대제사장은 자신의 명예를 위해 평민들과 어울리거나 옷을 벗거나 공중 목욕탕 등에서 보이는 것이 허용되지 않았다.[53] 공공 연회에 참여하는 것은 허용되지 않았지만, 조문객에게 위로 방문을 할 수는 있었다.[54]

대제사장은 사망한 가족의 장례 행렬을 따를 수 없었으며, 상을 치르는 기간 동안 성전이나 집을 떠날 수 없었다. 조문객을 맞이할 때, 세간은 그의 오른쪽에, 다음 서열의 사람은 왼쪽에 있었다. 백성은 "우리는 당신의 속죄입니다"라고 말했고, 그는 "하늘로부터 복을 받으십시오"라고 대답했다.[55] 위문을 받는 동안 그는 의자에 앉고, 백성은 바닥에 앉았다. 그는 옷을 위에서부터가 아니라 발 근처 아래에서 찢었는데, 위에서 찢는 것에 대한 벌칙은 태형이었다.[56] 그는 머리를 풀어헤치거나 자르는 것이 허용되지 않았다.[57] 그는 성전에 딸린 집[58]과 예루살렘 시내에 다른 집을 가지고 있었고, 대부분의 시간을 성소에서 보내야 했다.[59]

대제사장은 법원의 관할을 받았지만, 사형을 수반하는 범죄로 기소된 경우 대산헤드린에서 재판을 받았다. 그러나 그는 증언을 거부할 수 있었다.[60]

대제사장은 결혼해야 했으며, "처녀와만 결혼해야 했다".[61] 그는 한 번에 한 명의 아내만 둘 수 있었다.[62] 그는 할리차를 수행할 수 있었고, 그의 과부에게 할리차를 할 수 있었는데, 그녀 또한 형제 계승 제도에 종속되었기 때문이다. 그의 이혼한 아내는 재혼할 수 있었다.[63] 성전에 들어갈 때, 그는 세 명의 남자에 의해 휘장까지 부축되었다.[64] 그는 원할 때마다 예배에 참여할 수 있었다.[65] 욤 키푸르에는 흰색 옷을 입었고, 다른 경우에는 금색 예복을 입었다.[66]

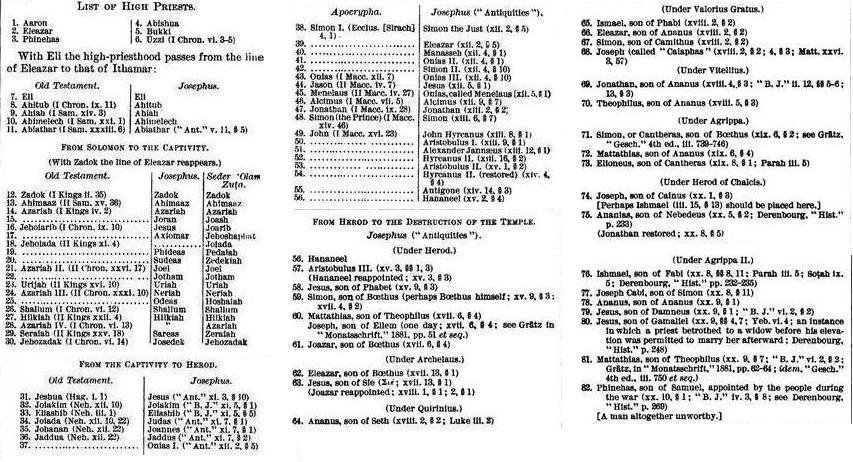

7. 역대 대제사장

최초의 대제사장은 아론이었으며, 그는 하느님에 의해 이 역할로 임명되었다.[10] 성경에는 아론의 아들 엘르아살, 엘르아살의 아들 비느하스, 엘리, 사독 등도 주목할 만한 대제사장으로 기록되어 있다.

바빌론 유수 이후, 최초의 대제사장은 대제사장 여호수아였으며, 그는 정치적 통치자인 스룹바벨과 함께 저명한 지도자로 언급되었다.[11] 여호수아는 사독의 아들이었으며,[12] 이는 에제키엘의 예언에 따른 것이었다.[13]

대제사장의 아들이 그 뒤를 잇는 것이 일반적이었지만,[6] 항상 그렇지는 않았다. 대제사장직은 비느하스(또는 그의 후손)에서 엘리로 넘어갔는데, 엘리는 이도마르 (엘르아살의 형제)의 후손이었다. 그러나 엘리 가문은 죄로 인해 대제사장직을 잃었고,[14] 솔로몬 왕이 아비아달 (엘리의 후손) 대신 사독 (엘르아살의 후손)을 임명하면서 예언이 성취되었다.[15]

바빌론 유수 이후, 처음에는 아버지에서 아들로 이어지는 직계 혈통으로 승계가 이루어진 것으로 보인다. 그러나 이후 민간 당국이 임명권을 주장했다. 예를 들어, 셀레우코스 왕조의 안티오코스 4세 에피파네스는 오니아스 3세를 폐위시키고 야손을 옹립했으며, 야손의 뒤를 이어 메넬라오스가 대제사장이 되었다.[71]

스룹바벨 사후, 정치적 지도력과 제사장 직분을 하나로 합치려는 경향이 나타났다. 이는 마카베오의 반란 이후 하스몬 왕조 대제사장이 왕정을 수립하면서 절정에 달했다. 그러나 하스몬 왕조의 독립이 끝나자, 대제사장직은 세습직이자 종신직이 아니게 되었다. 대제사장은 매우 빈번하게 임명되고 해임되었다. 요세푸스는 여러 명의 동시대 "대제사장"(ἀρχιερεῖς)을 언급했는데,[72] 이는 폐위된 대제사장들이 칭호를 유지하고 특정 기능을 계속 수행했기 때문으로 보인다.[73] 마지막 시기에도 이 직책은 몇몇 뛰어난 가문으로 제한되었다.[74]

헤로데 대왕은 6명 이상의 대제사장을 임명했으며, 아르켈라오스는 두 명을 임명했다. 로마 총독 퀴리니우스와 그의 후임자들은 아그리파 1세, 칼키스의 헤로데, 아그리파 2세와 마찬가지로 임명권을 행사했다. 심지어 백성들조차 가끔 후보자를 이 직책에 선출했다. 유수 이전의 대제사장들은 종신직으로 임명된 것으로 보인다.[75]

7. 1. 출애굽부터 솔로몬 이전까지

야훼는 아론을 초대 대제사장으로 임명했다.[10] 아론의 아들 엘르아살과 엘르아살의 아들 비느하스 역시 성경에 나오는 주목할 만한 대제사장이다.[10]엘리는 이다말의 자손으로, 사무엘 시대에 대제사장을 지냈다. 엘리의 아들 비느하스는 평판이 좋지 않은 인물로 묘사되며, 블레셋과의 전쟁에서 형 홉니와 함께 전사했다. 비느하스(엘리의 아들)에게는 이카보드라는 형제가 있었는데, 아버지의 사망 시에 태어났다.

아히멜렉은 아히야의 형제로, 다윗을 도왔다는 이유로 사울 왕에게 살해되었다.[109] 아히멜렉의 아들 아비아달은 사울의 학살에서 도망쳐 다윗 왕을 지지했지만, 솔로몬 왕의 즉위를 지지하지 않아 추방되었다. 이후 차독(자독)이 솔로몬에 의해 대제사장으로 임명되었다.

대제사장의 아들이 그 뒤를 이을 것으로 추정되었지만,[6] 항상 그렇게 되지는 않았다. 엘리 가문은 죄로 인해 대제사장직을 잃게 되었고,[14] 솔로몬 왕이 아비아달 대신 사독을 임명했을 때 이 예언이 성취되었다.[15]

7. 2. 솔로몬부터 포로기 전까지

다음은 솔로몬부터 포로기 전까지의 대제사장 목록이다.

최초의 대제사장은 모든 제사장들의 조상인 아론이었으며, 그는 하느님에 의해 이 역할로 임명되었다.[10]

성경에 나오는 다른 주목할 만한 대제사장으로는 아론의 아들 엘르아살, 엘르아살의 아들 비느하스, 엘리, 사독 등이 있다.

바빌론 유수 이후, 최초의 대제사장은 정치적 통치자인 스룹바벨과 함께 저명한 지도자로 언급된 대제사장 여호수아였다.[11] 여호수아는 사독의 아들이었으며,[12] 이는 에제키엘의 예언에 따른 것이었다.[13]

대제사장의 아들이 그 뒤를 이을 것으로 추정되었지만,[6] 항상 그렇게 되지는 않았다. 이 역할은 결국 비느하스(또는 그의 후손)에서 엘리로 넘어갔으며, 엘리는 이도마르 (엘르아살의 형제)의 후손이었다. 그러나 엘리의 가족은 결국 그들의 죄로 인해 대제사장직을 잃게 되었고,[14] 이는 솔로몬 왕이 아비아달 (엘리의 후손) 대신 사독 (엘르아살의 후손)을 임명했을 때 성취된 예언이었다.[15]

아론의 죽음 후, 아론의 아들 엘르아살, 그리고 민수기 25장에는 그의 아들 비느하스의 가계가 영원한 사제직의 계약을 받는다는 취지의 예언이 있지만, 『사무엘기』 1-4장에 등장하는 사무엘의 스승인 엘리는 『유대 고대사』 제V권 9장 5절에서는 비느하스의 형제 이다말의 가계로 되어 있으므로, 어떤 이유로 한 번 이곳으로 대제사장의 자리가 옮겨졌다. 그 후 이 일족의 대제사장 아비아달이 솔로몬 왕 즉위 이전에 솔로몬의 형제 아도니야를 왕으로 추대한 일로 즉위 후 생존해 있으면서 해임되었고(『열왕기상』 2:26) 비느하스 계통의 사독의 가계가 이후의 대제사장을 계승했다 (이다말의 자손도 전멸한 것은 아니며 『에스라기』 8:1의 바빌론으로부터의 귀환자로 이름만 나온다).

7. 3. 포로귀환부터 알렉산더까지

바빌론 유수 이후, 최초의 대제사장은 정치적 통치자인 스룹바벨과 함께 저명한 지도자로 언급된 대제사장 여호수아였다.[11] 여호수아는 사독의 아들이었으며,[12] 이는 에제키엘의 예언에 따른 것이었다.[13]그 후 바빌론 포로로 사독의 자손인 여호사닥이 바빌론으로 끌려갔지만, 그의 아들인 예수아(여호수아)가 귀환 후 첫 대제사장이 되어[80] 포로 후 유대 정체에서 정치적 지도자가 되었다.

바빌론 포로기 이후의 대제사장은 다음과 같다.

- '''예수아''' - 여호사닥의 아들. 바빌론 유수에서 귀국하여 총독 스룹바벨과 함께 예루살렘 성전을 재건.

- 요야킴 - 예수아의 아들.

- 엘리아십 - 요야킴의 아들. 느헤미야 시대의 대제사장.

- 요야다 - 엘리아십의 아들.

- 요하난 - 요야다의 아들.

7. 4. 알렉산더 이후부터 사독 가문 마지막까지

바빌론 유수 이후, 대제사장은 사독의 후손들로 이루어진 제사장 가문에 속했다. 이 전통은 기원전 2세기에 하스몬 왕조의 통치 기간에 끝나고, 사독과 관련 없는 다른 제사장 가문이 이 자리를 차지하게 되었다.[70]바빌론 유수 이후, 승계는 처음에는 아버지에서 아들로 이어지는 직계 혈통이었던 것으로 보인다. 그러나 나중에는 민간 당국이 스스로 임명할 권리를 주장했다. 예를 들어, 셀레우코스 왕조의 안티오코스 4세 에피파네스는 오니아스 3세를 폐위시키고 야손을 옹립했으며, 야손의 뒤를 이어 메넬라오스가 대제사장이 되었다.[71]

대략적인 흐름은 아론의 죽음 후, 아론의 아들 엘르아살, 그리고 그의 아들 비느하스의 가계가 영원한 사제직의 계약을 받는다는 내용의 예언이 있지만, 엘리는 비느하스의 형제 이다말의 가계로 되어 있으므로, 어떤 이유로 한 번 대제사장의 자리가 옮겨졌고, 그 후 이 일족의 대제사장 아비아달이, 솔로몬 왕 즉위 이전에 솔로몬의 형제 아도니야를 왕으로 추대한 일로 즉위 후 생존해 있으면서 해임되면서 비느하스 계통의 차독의 가계가 이후의 대제사장을 계승했다.

그 후 바빌론 포로로 사독의 자손인 여호사닥이 바빌론으로 끌려갔지만, 그의 아들인 예수아(여호수아)가 귀환 후 첫 대제사장이 되어[80] 포로 후 유대 정체에서 정치적 지도자가 되었으며, 다음 하스몬 왕조 시대를 포함해 대제사장은 군주이기도 했다.[81]

이후 대제사장은 다음과 같다:

- '''예수아''' - 요사닥의 아들. 바빌론 유수에서 귀국하여 총독 스룹바벨과 함께 예루살렘 성전을 재건.

- 요야킴 - 예수아의 아들.

- 엘리아십 - 요야킴의 아들. 느헤미야 시대의 대제사장.

- 요야다 - 엘리아십의 아들.

- 요하난 - 요야다의 아들.

7. 5. 하스몬 왕조 시대 (기원전 140년 - 기원전 37년)

바빌론 유수 이후, 대제사장직은 처음에는 아버지에서 아들로 이어지는 직계 혈통으로 계승된 것으로 보인다. 그러나 나중에는 민간 당국이 스스로 임명할 권리를 주장했다. 예를 들어, 셀레우코스 왕조의 안티오코스 4세 에피파네스는 오니아스 3세를 폐위시키고 야손을 옹립했으며, 야손의 뒤를 이어 메넬라오스가 대제사장이 되었다.[71]스룹바벨 사후, 정치적 지도력과 제사장 직분을 하나로 합치려는 경향이 나타났다. 이는 마카베오의 성공적인 반란 이후 하스몬 왕조 대제사장이 왕정을 수립하면서 절정에 달했다. 그러나 하스몬 왕조의 독립이 끝나자, 대제사장직은 세습직이자 종신직이 아니게 되었다. 대제사장은 매우 빈번하게 임명되고 해임되었다. 요세푸스에 따르면 여러 명의 동시대 "대제사장"(ἀρχιερεῖς)이 언급되었는데,[72] 이는 폐위된 대제사장들이 칭호를 유지하고 특정 기능을 계속 수행했기 때문으로 보인다.[73] 마지막 시기에도 이 직책은 몇몇 뛰어난 가문으로 제한되었다.[74]

기원전 175년, 안티오코스 4세 에피파네스는 대제사장 오니아스 3세를 해임하고 처형한 후, 다른 가문 출신인 알키모스를 대제사장으로 임명했다. 알키모스 사후 7년간 후계자가 없었다. 그 후 마카비 전쟁으로 유다는 셀레우코스 왕조의 지배에서 벗어났고, 하스몬 가문이 대제사장직을 차지했다. 요나단 이후 하스몬 왕조 지도자는 대제사장을 겸하며 사제 지배의 절정기를 이루었다. 기원전 104년 아리스토불루스 1세부터 기원전 37년 안티고누스까지 대제사장은 왕을 칭했다.

안티고누스는 파르티아와 손잡고 선대 왕 겸 대제사장이었던 숙부 요한 히르카누스(2세)를 쿠데타로 붙잡아 즉위했다. 그는 숙부의 복위를 막기 위해 귀를 잘랐고,[82] 히르카누스는 파르티아에서 풀려나 귀환한 후에도 대제사장으로 복귀할 수 없었다.

7. 6. 헤로데 시대 (기원전 37년 - 기원 70년)

헤로데 대왕은 6명 이상의 대제사장을 임명했으며, 아르켈라오스는 두 명을 임명했다.[75] 로마 총독 퀴리니우스와 그의 후임자들은 아그리파 1세, 칼키스의 헤로데, 아그리파 2세와 마찬가지로 임명권을 행사했다.[75] 심지어 백성들조차 가끔 후보자를 이 직책에 선출했다.[75] 유수 이전의 대제사장들은 종신직으로 임명된 것으로 보인다.[75]헤롯의 사후에는 그의 자손인 유대 지방의 통치자 혹은 로마에서 파견된 유대 총독이 대제사장을 임명하게 되었고, 대제사장의 파면과 임명이 빈번하게 이루어졌기 때문에 아리스토불로스의 익사(기원전 35년경)에서 유대 전쟁 종결(기원후 69년)까지 28명이나 되는 대제사장이 있었다.[85]

잦은 대제사장 교체로 인해 항상 상당한 수의 퇴직자가 있었지만, 그들 또한 중요하고 영향력 있는 지위를 차지했다.[85] 예를 들어 『누가복음』 3:2에서 안나스(아나노스라고도 함)가 가야바[86]와 함께 "대제사장"으로 불리고 있다.[85] 요세푸스의 저서에도 아나노스의 아들 요나단이 퇴직한 지 15년 정도 되었는데도 시리아 총독에게 부탁받아 로마까지 사자로 향하거나,[87] 아나니아가 대제사장을 그만둔 후에도 예루살렘에서 지휘를 휘두르거나,[88] 유대 전쟁 시에도 초기에는 대제사장 아나노스의 아들 아나노스와 가마리엘의 아들 예수가 반란군의 지도자를 했다[89]는 등의 기술이 있다.[85]

요세푸스의 『유대 고대지』 제XX권 6장 8절・7장 2절에 따르면, 유대 전쟁 10년 전(아그리파 2세에 의한 이스마엘 임명 시기(기원 56년- 62년))부터 대제사장과 일반 제사장(요세푸스 자신도 이러한 제사장이었다) 및 예루살렘의 민족 지도자들 사이에 갈등이 생겨 서로 앞뒤를 가리지 않는 사람들을 부추겨 소란이 일어났는데, 원인 중 하나가 대제사장들이 일반 제사장들의 몫이었던 십일조 곡물을 횡령하는 것이 만성화되었고(특히 아나니아가 징수하는 것이 심했다고 한다), 저항하면 폭력 사태가 발생하여 가난한 일반 제사장에게는 아사자도 나왔다고 한다.[90]

8. 기독교에서의 대제사장

히브리서에서는 예수 그리스도를 "대제사장"이라고 부르며(히브리서 2:17 외), 지금까지(구약)의 대제사장은 율법에 의해 세워졌지만 "율법 후에 온 맹세의 말씀에 의해 세워진 대제사장(7:28)"으로서 구약의 대제사장의 완성자이자 참된 대제사장이라고 여겨진다.

참조

[1]

논문

A Chapter in the History of the High-Priesthood (Concluded)

The University of Chicago Press

1938-10-01

[2]

성경

민수기 35:28,32; 스가랴 3:1; 느헤미야 3:20

[3]

성경

예레미야 52:24; 역대하 19:11; 역대하 24:6

[4]

성경

레위기 4:3,5; 레위기 4:16; 레위기 6:15

[5]

성경

민수기 35:25

[6]

성경

레위기 16:32

[7]

성경

레위기 21:10

[8]

성경

출애굽기 29:30

[9]

성경

출애굽기 29:5; 민수기 34:17; 사무엘상 22:11

[10]

성경

출애굽기 28:1–2; 출애굽기 29:4–5

[11]

성경

학개 2:2-4; 스가랴 3

[12]

성경

역대상 5:38-40; 학개 2:2

[13]

성경

에스겔 44:15

[14]

성경

사무엘상 2:27-35

[15]

성경

열왕기상 2:35; 역대상 24:2–3

[16]

논문

Was Ezra a High Priest?

https://core.ac.uk/d[...]

[17]

성경

레위기 4:3

[18]

성경

민수기 27:21

[19]

성경

출애굽기 28:30

[20]

성경

레위기 16

[21]

성경

레위기 4:16

[22]

성경

레위기 6:13-15

[23]

성경

민수기 35:25,28,32

[24]

성경

레위기 16:32; 레위기 21:10; 민수기 35:25; 시편 133:2

[25]

성경

출애굽기 28:41; 출애굽기 30:30; 레위기 7:36; 레위기 10:7; 민수기 3:3

[26]

성경

출애굽기 29:29-30

[27]

성경

레위기 21:13–14

[28]

성경

레위기 21:11

[29]

성경

레위기 21:1-3

[30]

성경

레위기 21:10

[31]

성경

출애굽기 28; 출애굽기 39; 레위기 8

[32]

성경

레위기 16:4

[33]

서적

바빌로니아 탈무드, 제바힘 88:B

[34]

서적

제바힘 88b

[35]

서적

The Legends of the Jews Volume I - II

http://www.swartzent[...]

Jewish Publication Society

1909

[36]

문서

Horayot 13a; "Semag", 173, end

[37]

문서

Mishneh Torah, Kelei haMikdash 4:12

[38]

문서

Mishneh Torah, Kelei haMikdash 4:13

[39]

문서

Horayot 11b

[40]

문서

Mishneh Torah, Kelei haMikdash 5:15; Chullin 24b; Arakhin 13b

[41]

성경

Numbers 4:3,30

[42]

문서

"Antiquities" 15:3 § 3

[43]

문서

"Antiquities" 12:5, § 1.

[44]

문서

Josephus, Contra Apion 1, § 7.

[45]

문서

"Antiquities" 13:10 § 5; Adolf Jellinek, "B. H." i. 133-137; Kiddushin 66a; see John Hyrcanus

[46]

문서

Josephus. Antiquities 15:3, § 1.

[47]

웹사이트

Zevachim 17b

https://www.sefaria.[...]

[48]

문서

Zevachim 88b

[49]

문서

Flavius Josephus, Wars of the Jews 5:5 § 7

[50]

문서

Mishneh Torah, Kelei haMikdash 4:16–17

[51]

문서

Mishneh Torah, Kelei haMikdash, 4:22

[52]

문서

Yoma 18a; Mishneh Torah, Kelei haMikdash 5:1

[53]

문서

Tosefta, Sanhedrin 4; Mishneh Torah, Kelei haMikdash 5:3

[54]

문서

Sanhedrin 18–19; Mishneh Torah, Kelei haMikdash 5:4

[55]

문서

Mishneh Torah, Kelei haMikdash 5:5; and Mishneh Kesef, ad loc.

[56]

문서

Semag, Lawin, 61-62

[57]

문서

Mishneh Torah, Kelei haMikdash 5:6

[58]

문서

Middot 71b

[59]

문서

Mishneh Torah, Kelei haMikdash 5:7

[60]

문서

Sanhedrin 18

[61]

문서

Yoma 1:1

[62]

웹사이트

Yoma 13a

https://www.sefaria.[...]

[63]

문서

l.c.; Sanhedrin 18

[64]

문서

Tamid 67a; this may perhaps have reference to his entering the Holy of Holies; but see Mishneh Torah, Kelei haMikdash 5:11, and the Mishneh Kesef ad loc.

[65]

문서

Mishneh Torah, Kelei haMikdash 5:12; Yoma 1:2; Tamid 67b; see Rashi ad loc.

[66]

문서

Yoma 60a; compare Yoma 68b

[67]

문서

Yoma 1:1-5

[68]

문서

see also Haneberg, "Die Religiösen Alterthümer der Bibel", pp. 659–671, Munich, 1869

[69]

문서

Mishneh Torah, Kelei haMikdash 4:20; Ketubot 103b; Sifra, Kedoshim; see Josephus, Antiquities of the Jews 20:10 § 1; Leviticus 6:15

[70]

웹사이트

Zadok

https://www.jewishvi[...]

[71]

서적

Antiquities

[72]

서적

The Life of Flavius Josephus

[73]

서적

Mishnah Horayot

[74]

서적

Ketubot

[75]

성경

Numbers

[76]

서적

마카비서 2서

[77]

참고자료

(シューラー2014)

[78]

문서

요하네 힐카노스 2세

[79]

참고자료

(ヨセフス2000/3)

[80]

성경

하가이서

[81]

참고자료

(シューラー2014)

[82]

문서

힐카노스, 아리스토브로스, 안티파트로스

[83]

서적

유다야 고대사

[84]

서적

유다야 고대사

[85]

참고자료

(シューラー2014)

[86]

문서

티베리우스

[87]

서적

유다야 전기

[88]

서적

유다야 전기, 유다야 고대사

[89]

서적

유다야 전기

[90]

참고자료

(ヨセフス2000/3)

[91]

참고자료

(シューラー2014)

[92]

서적

유다야 전기

[93]

성경

사도행전

[94]

참고자료

(シューラー2014)

[95]

서적

유다야 전기

[96]

성경

민수기

[97]

성경

역대기상

[98]

성경

에스라서

[99]

문서

에스라

[100]

참고자료

(ヨセフス1999/11)

[101]

참고자료

(ヨセフス1999/11)

[102]

참고자료

(ヨセフス1999/11)

[103]

참고자료

(ヨセフス1999/11)

[104]

참고자료

(ヨセフス1999/11)

[105]

참고자료

(ヨセフス1999/12)

[106]

문서

[107]

참조

(ヨセフス1999/12) p.184

[108]

참조

(ヨセフス1999/12) p.206

[109]

성경

サムエル記上22:9-11

[110]

성경

歴代誌

[111]

성경

ネヘミヤ記 12:18

s:ネヘミヤ記(口語訳)#12:18

[112]

참조

(シューラー2014) p.306-309

[113]

서적

ユダヤ古代誌

[114]

서적

ユダヤ古代誌

[115]

서적

ユダヤ古代誌

[116]

참조

(シューラー2014) p.313註7

[117]

서적

[118]

성경

ヨハネの福音書 18:13

[119]

서적

イエス・キリスト時代のユダヤ民族史 III

[120]

참조

(シューラー2014) p.310

[121]

성경

[122]

성경

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com