드라이제 췬트나델게베어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

드라이제 췬트나델게베어(Dreyse Zündnadelgewehr)는 19세기 중반 프로이센에서 개발된 최초의 볼트 액션 후장식 소총이다. 요한 니콜라우스 폰 드라이제에 의해 개발되었으며, 종이 탄약을 사용하고, 바늘이 뇌관을 찔러 격발하는 방식을 사용했다. 이 소총은 프로이센 군에 의해 채택되어 1860년대 프로이센-오스트리아 전쟁과 프랑스-프로이센 전쟁에서 중요한 역할을 했으며, 빠른 연사 속도와 엎드려 쏠 수 있는 장점을 제공했다. 하지만, 바늘의 취약성, 가스 누출 문제, 흑색 화약의 잔류물 문제 등 기술적인 한계가 있었고, 금속 탄피를 사용하는 소총의 등장으로 빠르게 구식화되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 초기 소총 - 한양 88식 소총

한양 88식 소총은 독일 게베어 1888을 모방하여 한양병기공장에서 생산되었고, 청나라 신건육군에 처음 배치된 후 중국의 주요 전투 소총으로 사용되었으며, 두 차례 개량을 거쳐 여러 국가와 단체에서 사용되었고 일본군에 노획되어 2선 부대에 지급되기도 했다. - 프로이센 육군 - 피켈하우베

피켈하우베는 중세 투구에서 유래하여 스파이크가 부착된 근대적 군용 헬멧으로, 프로이센에서 처음 도입되어 여러 국가에서 사용되었으나 제1차 세계 대전 중 슈탈헬름으로 대체되었다. - 독일의 소총 - 게베어 98

게베어 98은 1898년 독일군이 채택한 볼트 액션 소총으로, 파울 마우저의 설계를 기반으로 제1차 세계 대전 당시 독일군의 주력 소총으로 사용되었으며, 7.92×57mm 마우저 탄을 사용하는 다양한 파생형과 개조 모델이 20세기 초반 여러 국가에서 널리 사용되었다. - 독일의 소총 - Gew 43

Gew 43은 제2차 세계 대전 중 나치 독일이 소련의 SVT-40의 영향을 받아 개발, 생산하여 독일군에 보급되었고 일부는 저격총으로도 활용된 반자동 소총이다.

| 드라이제 췬트나델게베어 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 종류 | 볼트-액션 소총 |

| 원산지 | 프로이센 왕국 |

| 사용 국가 | 프로이센 중국 루마니아 이집트 브라질 바이에른 영국 (시험용) 도쿠가와 막부 프랑스 보조군 |

| 사용 기간 | 1841년–1876년 (프로이센 왕국 및 독일 제국) |

| 디자이너 | 요한 니콜라우스 폰 드라이제 |

| 설계 시작 | 1824년부터 |

| 참전 | 1848-49년 독일 혁명 플라타 전쟁 태평천국의 난 제2차 슐레스비히 전쟁 파라과이 전쟁 보오전쟁 보신 전쟁 보불전쟁 동간 전쟁 (1862년-1877년) 러시아-튀르크 전쟁 (1877년-1878년) 제2차 프랑코-다호메이 전쟁 청일 전쟁 |

| 제원 | |

| 탄약 | 종이 탄피 내의 도토리 모양의 납 탄환 |

| 작동 방식 | 볼트 액션 |

| 발사 속도 | 분당 4–5발 |

| 구경 | 15.4mm |

| 총구 속도 | 305m/s (개량 전), 350m/s (개량 후) |

| 유효 사거리 | 200m (점 표적) |

| 최대 사거리 | 527m (M/62 조준경 최대 설정), 678m (M/65 조준경 최대 설정) |

| 무게 | 4.9kg (M/41), 4.8kg (M/62) |

| 길이 | 143cm (M/41), 134cm (M/62) |

| 총신 길이 | 91cm |

| 급탄 방식 | 단발 |

| 조준 장치 | V자형 노치 및 전방 포스트 가늠쇠 |

| 파생형 | |

| 파생형 종류 | M/41 M/49 M/54 (피켄뷔흐세) M/55 및 M/57 (기병총) M/60 (퓌질리어 소총) M/62 M/65 U/M (개조 모델, 공병 소총) M/69 (공병 소총) |

| 생산 | |

| 생산 수량 | 1,375,000정 이상 |

2. 역사

요한 니콜라우스 폰 드라이제(Johann Nikolaus von Dreyse)가 제작한 최초의 바늘총은 전장식으로, 공이는 사보 바닥의 뇌관을 점화하는 긴 바늘 형태였다. 이 방식은 빠른 발사 속도를 가능하게 하여 군사적 잠재력을 높였다.

1840년 시험을 성공적으로 마친 후, 프로이센 국왕 프리드리히 빌헬름 4세는 6만 정의 소총을 주문했다. 드라이제는 죔머다에 Dreyse-Zündnadelde 공장을 설립하여 생산을 확대했다. 이 소총은 1841년에 leichtes Perkussionsgewehr Model 1841de로 프로이센군에 채택되었으나, 1848년까지 45,000정만이 생산되었다. 1848년부터 1849년까지의 독일 혁명에서 처음 실전에 사용되었고, 특히 1849년 드레스덴 5월 봉기에서 시가전의 우위를 입증하며 많은 독일 국가들이 이 무기를 채택하게 되었다. 그러나 죔머다 공장은 수요를 충족시키지 못해 연간 3만 정만을 생산할 수 있었다. 1850년대 대부분의 프로이센 보병은 여전히 구식 포츠담 머스킷으로 무장하고 있었는데, 이는 프랑스 미니에 소총이나 오스트리아 로렌츠 소총에 비해 사거리와 정확도가 떨어졌다.[9]

프로이센 육군의 낮은 자금 지원으로 인해 1855년에는 90개 대대만이 드라이제 소총으로 무장할 수 있었다.[9] 이후 생산량 증가를 위해 국가가 소총 제조에 참여하면서 슈판다우 무기고를 비롯한 여러 곳에서 생산이 시작되었다. 슈판다우 공장은 초기 연간 12,000정을 생산했으나, 1867년에는 48,000정까지 생산량을 늘렸다.

1859년부터 1863년까지 빌헬름 1세, 알브레히트 폰 룬, 헬무트 폰 몰트케 (대 몰트케)에 의해 프로이센군의 자금 지원이 증가하고 개혁이 이루어지면서, 드라이제 소총은 1864년 제2차 슐레스비히 전쟁에서 중요한 역할을 했다. 1860년대 초에는 주강 강철 배럴 도입으로 대량 생산이 가능해졌고, 1862년형과 개선된 M/55 탄약이 등장하면서 더욱 널리 사용되었다.

프로이센군 보병은 1866년 오스트리아-프로이센 전쟁 발발 당시 27만 정의 드라이제 소총을 보유하고 있었다.[9] 바늘총은 프로이센 병사가 엎드린 채로도 사격할 수 있어, 서서 재장전해야 했던 오스트리아군에 비해 유리한 위치를 점하게 했다. 전쟁 이후 생산량은 더욱 증가하여, 1870년 프랑스-프로이센 전쟁 발발 시점에는 프로이센군이 115만 정의 바늘총을 보유하게 되었다.

1867년 루마니아는 프로이센으로부터 2만 정의 소총과 11,000정의 카빈총을 구매하여 루마니아 독립 전쟁에서 효과적으로 사용했다. 1860년대 후반 일본은 1862년형 소총과 총검을 획득했으며, 중국 또한 군 현대화를 위해 드라이제 소총을 도입했다.

2. 1. 개발 배경

요한 니콜라우스 폰 드라이제가 바늘총을 개발하게 된 배경에는 19세기 초 전장식 소총의 한계와 새로운 격발 방식에 대한 요구가 있었다. 당시 전장식 소총의 격발 방식은 플린트록에서 뇌관 방식으로 변화하고 있었다. 뇌관 방식은 부싯돌 방식보다 충격이 적고 점화 지연 시간이 짧아 강선 총열과 결합하면 누구나 정밀 사격을 할 수 있게 하는 신기술이었다. 또한, 뇌관은 비나 습기에 강하고 발사 시 부싯돌 섬광을 내지 않는 장점이 있어 빠르게 보급되었다.하지만, 기존의 뇌관식 총은 부싯돌식에서 개조된 것이 많아 사이드 해머 방식을 그대로 사용하고 있었다. 사이드 해머 방식은 총신 중심축에 큰 각도로 타격을 가해 안정성을 저해하고, 뇌관을 씌우는 작업이 어려웠으며, 뇌관 파열로 사수의 눈을 다치게 하는 등의 문제가 있었다.

드라이제는 이러한 문제점을 해결하기 위해 총신 중심축에서 앞뒤로 움직이는 긴 바늘을 이용해 탄환 바닥의 뇌관을 찌르는 방식의 전장식 니들건을 고안했다. 이 방식은 진동을 최소화하고, 뇌관을 탄환과 함께 장전할 수 있으며, 격발 과정이 총신 내에서 이루어져 안전성을 높였다.

나아가 드라이제는 탄환, 뇌관, 흑색 화약을 종이 약협으로 일체화하고, 총열 뒤쪽에서 장전하며 볼트로 닫는 방식과 긴 바늘 격발 기구를 볼트에 내장하는 아이디어를 결합하여, 볼트 액션 폐쇄·격발 기구를 실용화하는 데 성공했다.

2. 2. 초기 모델

요한 니콜라우스 폰 드라이제(Johann Nikolaus von Dreyse)가 제작한 최초의 바늘총은 전장식이었다. 공이는 사보 바닥의 뇌관을 점화하는 코일형 스프링으로 작동하는 긴 바늘 형태였다. 이 독특한 점화 방식과 볼트 액션 후장식 원리의 결합은 빠른 발사 속도를 가능하게 하여 군사적 잠재력을 높였다.[9]드라이제는 탄환, 뇌관, 흑색 화약을 하나로 통합한 종이 약협을 개발하고, 이를 총구 대신 총 뒤쪽에서 장전하는 방식을 고안했다. 또한, 긴 바늘 격발 장치를 볼트에 내장하여, 현대 볼트 액션의 시초가 되는 폐쇄·격발 기구를 실용화했다.

이러한 혁신은 당시 전장식 총의 문제점을 해결했다. 기존 사이드 해머식 격발 기구는 총신 중심축에서 벗어난 충격을 가해 정확도를 떨어뜨렸고, 뇌관을 씌우는 작업이 어렵고 위험했다. 그러나 드라이제의 방식은 총신 중심축에서 작동하는 바늘을 사용해 진동을 최소화하고, 뇌관을 탄약과 함께 장전하여 안전성을 높였다.

2. 3. 프로이센 군 채택

1840년 성공적인 시험을 거친 후, 프로이센 국왕 프리드리히 빌헬름 4세는 새로운 소총 6만 정을 주문했다. 드라이제는 생산 확대를 위해 국가 대출을 받아 죔머다에 Dreyse-Zündnadelde 공장을 설립했다. 이 소총은 1841년 leichtes Perkussionsgewehr Model 1841de로 군에 채택되었지만, 1848년까지 45,000정만 생산되었다. 1848–49년 독일 혁명 동안 처음으로 실전에 사용되었으며, 1849년 드레스덴 5월 봉기 동안 시가전에서 전투 우위를 입증했다. 그 후 많은 독일 국가들이 이 무기를 채택했다. 죔머다 공장은 수요를 충족하지 못해 연간 3만 정의 소총만 생산했다. 1850년대 대부분의 프로이센 보병은 여전히 구식 1839년형 포츠담 머스킷으로 무장했는데, 이는 프랑스 미니에와 오스트리아 로렌츠 소총보다 사거리와 정확도가 훨씬 떨어지는 평활식 무기였다.[9] 프로이센 육군의 낮은 수준의 자금 지원으로 인해 1855년에는 90개 대대만 이 무기로 무장하게 되었다.[9] 드라이제는 생산량 증가를 위해 국가가 소총 제조에 동의했고, 슈판다우 무기고의 프로이센 왕립 소총 공장은 1853년에 생산을 시작했고, 그 뒤를 단치히, 에르푸르트가 따랐다. 처음에는 슈판다우 공장에서 연간 12,000정의 드라이제 바늘총을 생산했지만 1867년에는 48,000정으로 증가했다.1859년부터 1863년까지 빌헬름 1세, 알브레히트 폰 룬, 헬무트 폰 몰트케 (대 몰트케)에 의해 프로이센 군의 자금 지원이 25% 증가하고 개혁이 이루어진 후, 드라이제 바늘총은 1864년 덴마크와의 제2차 슐레스비히 전쟁에서 오스트리아-프로이센의 승리에 중요한 역할을 했다. 주강 강철 배럴의 도입으로 1860년대 초에 이 무기의 산업적 대량 생산이 가능해졌다. 새로운 1862년형과 향상된 M/55 탄약 유형은 1860년대에 이 무기의 사용과 광범위한 채택을 가속화했다. 군에 필요한 양의 무기를 제공하는 독일 민간 산업의 성공은 정부 소유 군대 작업장의 종말을 의미했다.

3. 작동 방식 및 탄약

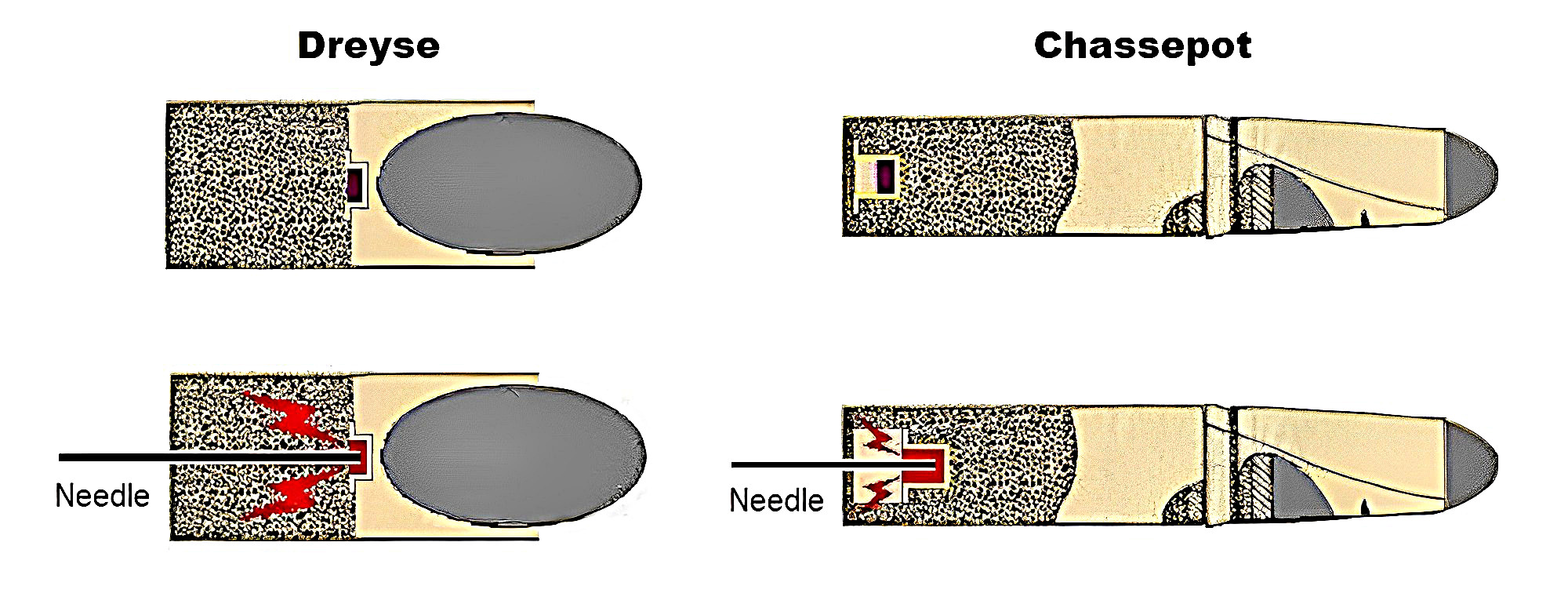

드라이제 소총의 탄약은 충격 뇌관, 흑색 화약 장약, 종이 탄피, 그리고 탄알로 구성되었다. 15.4mm (0.61인치) 크기의 탄알은 도토리 모양으로 넓은 쪽 끝에 뇌관이 부착되었다. 탄알은 사보(sabot)라고 불리는 종이 탄피에 고정되어 총구에서 나올 때 분리되었다. 탄피 내부에는 4.8g (74 그레인)의 흑색 화약 장약이 들어 있었다.[10]

방아쇠를 당기면 바늘 끝이 탄약 뒤쪽을 관통해 화약을 지나 뇌관을 때리는 구조였다. 흑색 화약은 앞쪽에서 뒤쪽으로 연소되어, 화약 일부가 낭비되는 후방 점화 방식의 단점을 최소화하고 연소 찌꺼기를 줄였다. 따라서 같은 탄알 구경과 무게에서 더 적은 장약으로도 같은 속도를 낼 수 있었다. 또한 뇌관이 실수로 점화될 가능성이 적어 탄약을 안전하게 다룰 수 있었다.

드라이제 소총용 공포탄은 탄알이 없어 실탄보다 짧고 가벼웠지만, 구조와 화약 장전은 같았다.

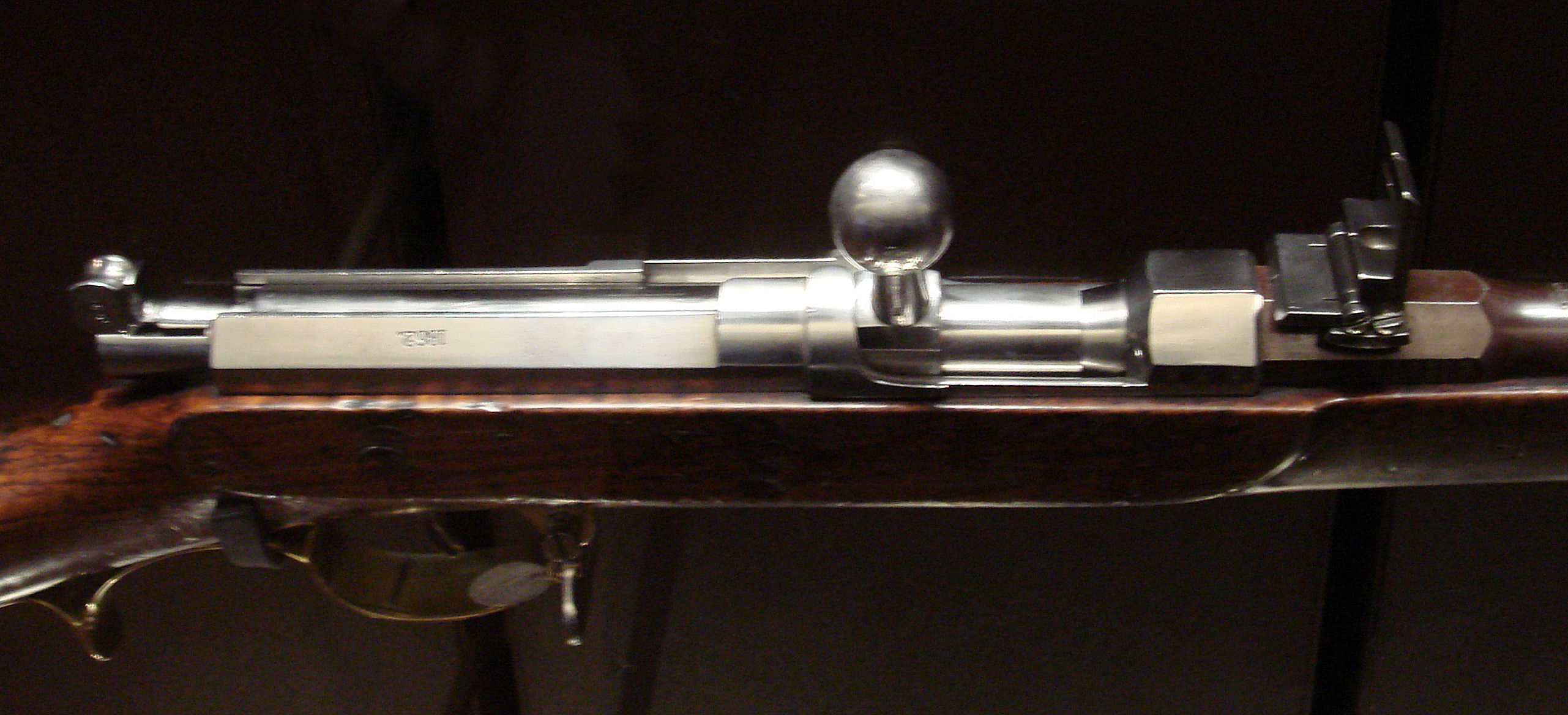

3. 1. 볼트 액션 메커니즘

드라이제 소총의 볼트 액션은 볼트 조작만으로 사격에 필요한 모든 동작이 완료되는 획기적인 방식이었으며, 단순한 조작으로 연속적인 사격이 가능했다. 현대의 볼트 액션 소총과 마찬가지로, 드라이제 소총도 볼트를 회전시켜 약실을 폐쇄하고 개방하는 방식을 사용한다.

드라이제 소총의 약실 폐쇄 방식은 다음과 같다.

1. 총신과 리시버는 일체형으로, 볼트에서 돌출된 핸들 부분이 리시버 상부의 돌기와 맞물려 약실이 폐쇄된다.

2. 볼트를 왼쪽으로 돌리면 폐쇄가 풀리고, 뒤로 당기면 약실이 열려 새로운 탄약을 장전할 수 있다.

3. 재장전 후에는 위의 조작을 반대로 하여 폐쇄 상태로 되돌린다. 볼트를 되돌릴 때 뇌관에 스프링의 힘이 축적되어 다음 탄을 발사할 준비가 완료된다(콕 온 클로징 방식).

드라이제 소총은 금속 탄피가 없던 시절의 소총이기에, 총신 후단(약실)의 폐쇄는 볼트를 밀착시키는 방식으로 이루어졌다. 총신(약실) 후단은 좁아지는 형태의 경사가 있었고, 볼트의 앞부분 안쪽은 깔때기처럼 경사져 있어 서로 맞물리도록 설계되었다.

볼트 손잡이를 오른쪽으로 돌려 폐쇄 위치로 되돌리는 과정에서, 볼트 앞부분은 경사에 따라 총신에 강하게 밀착되고, 총신 후단과 볼트 선단의 경사는 서로 밀착된다. 이러한 밀착은 금속끼리 맞물리는 것이기에 서서히 마모되었지만, 볼트를 더 오른쪽으로 회전시켜 밀착을 유지할 수 있었다.

장기간 사용으로 경사면에 발사 가스가 새는 문제가 발생하면, 총신 후단과 볼트의 밀착면이 경사져 있어 가스가 총구 쪽으로 향하도록 유도되었다. 또한, 맞물림 부분은 사수의 얼굴에서 떨어진 위치에 설치되어, 사수가 역류하는 가스에 직접 노출되지 않도록 설계되었다.

드라이제 소총의 볼트 액션은 프로이센의 경쟁국이었던 프랑스의 샤스포 소총 및 그라스 소총에 모방, 개량되었고, 일본의 무라타 소총은 이를 더욱 모방, 개량하였다.[10] 이후, 드라이제 소총의 영향을 받은 각국에서 볼트 액션의 개량이 계속되었고, 폐쇄, 격발, 안전 장치의 종류에 따라 다양한 변형이 생겨났다. 독일의 마우저식, 영국의 리-엔필드식, 러시아의 모신-나강식, 일본의 아리사카식 등이 개발되어 19세기 말까지 완성되었고, 현대까지 군용, 민간용으로 폭넓게 사용되고 있다.

3. 2. 종이 탄약

드라이제 췬트나델게베어의 종이 탄약은 탄알, 충격 뇌관, 흑색 화약 장약, 그리고 종이 탄피로 구성되었다. 탄알은 15.4mm (0.61인치) 크기의 도토리 모양이었으며, 넓은 쪽 끝부분에 뇌관이 부착되었다. 탄알은 사보(sabot)라고 불리는 종이 탄피에 고정되었고, 총구에서 발사될 때 탄알과 분리되었다. 종이 탄피 내부에는 4.8g (74 그레인)의 흑색 화약이 들어 있었다.[10]탄약의 위쪽 끝은 말아서 묶었고, 방아쇠를 당기면 바늘이 탄약 뒤쪽을 관통하여 흑색 화약을 지나 사보 바닥에 있는 뇌관을 때리는 구조였다. 흑색 화약의 연소는 앞에서 뒤쪽으로 진행되었는데, 이는 화약 일부가 낭비되는 후방 점화 탄약의 단점을 최소화했다. 또한, 전체 화약이 높은 압력에서 연소되어 연소 찌꺼기를 줄였다. 같은 탄알 구경과 무게를 가진 후방 점화 탄약과 비교했을 때, 더 적은 양의 화약으로도 같은 속도를 낼 수 있었다. 뇌관이 실수로 점화될 가능성이 적어 탄약을 안전하게 다룰 수 있다는 장점도 있었다.

드라이제 소총을 위한 공포탄도 개발되었다. 공포탄은 탄알이 없어서 실탄보다 짧고 가벼웠지만, 구조와 화약 장전 방식은 같았다.

드라이제 소총 탄약은 탄두, 뇌관, 흑색 화약을 종이 탄피로 묶은 초기 형태의 실용 탄약이었다. 지름 15.4mm 탄두는 서보(sabot)라는 종이 완충 부품으로 덮여 있었다.

서보는 발사될 때 탄두와 총열 라이플 홈 사이에 끼워져 탄두에 회전을 주고, 가스가 새는 것을 막아 위력을 유지했다. 또한, 탄두의 납이 총열에 닿아 명중률이 떨어지는 것을 막았다. 서보 밑면에는 뇌관(그림의 보라색 부분)이 있었고, 그 뒤에는 4.8g의 흑색 화약이 채워져 있었다. 탄피 앞부분은 말아서 탄두가 빠지지 않도록 했다.

발사 시 긴 뇌관(드라이제 바늘)이 종이 탄피 뒤를 뚫고 화약을 지나 뇌관을 쳐서 불을 붙였다. 공포탄은 탄두가 없어 실탄보다 짧고 가벼웠지만, 구성과 장약량은 같았다.

4. 한계 및 문제점

드라이제 췬트나델게베어는 실전에 사용된 최초의 후장식 군용 소총이었지만, 많은 장점과 함께 여러 한계와 문제점을 가지고 있었다.

1849년부터 1851년까지 영국에서 실시한 실험에서는 바늘 작동 스프링의 섬세함, 바늘 오염으로 인한 오작동, 총열 마모, 가스 누출 심화 등이 지적되었다.[9] 샤스포 소총보다 짧은 유효 사거리는 프랑코-프로이센 전쟁에서 주요 문제점으로 작용했는데,[11] 이는 종이 탄약통 사용으로 인한 약실 가스 누출이 주된 원인이었다.

총구 속도와 장전 속도를 개선한 모델이 나왔지만, 곧 마우저 M1871 소총으로 대체되었다. 격발 장치가 탄환 바로 뒤에 위치하여 격발 바늘이 흑색 화약에 노출되어 쉽게 부러지는 문제도 있었다. 병사들은 예비 바늘 2개를 지급받았고, 야전에서 30초 안에 교체할 수 있었다. 흑색 화약 사용으로 총열 뒤쪽에 잔류물이 쌓여 60~80발 사격 후 청소가 필요했지만, 병사들이 휴대하는 탄약 수가 적어 큰 문제는 아니었다. 드라이제 소총은 "공기 챔버"를 통해 잔류물 문제를 완화하려 했으나, 샤스포 소총보다 챔버 직경이 작아 더 자주 막혔다.

총신 후단의 폐쇄가 전장총만큼 견고하지 않아 높은 강선 압력을 견디지 못했고, 흑색 화약 사용량 제한으로 사거리가 짧았다. 흑색 화약 그을음으로 인한 볼트 작동 문제, 부식성 강한 연소 가스로 인한 총기 손상, 공이의 잦은 파손, 볼트 내부 설계 문제 등도 있었다.

프로이센은 1862년형 개량 모델을 채용했지만, 금속 탄피를 사용하는 스나이더 소총 등이 등장하면서 종이 탄약통을 사용하는 드라이제 소총은 빠르게 도태되었다.

4. 1. 기술적 한계

드라이제 췬트나델게베어는 실전에 사용된 최초의 후장식 군용 소총이었지만, 많은 장점과 함께 여러 기술적 한계를 가지고 있었다.총신 후단의 폐쇄가 전장총만큼 견고하지 않아 높은 강선 압력을 견디기 어려웠다. 따라서 사용할 수 있는 흑색 화약의 양이 당시 전장총보다 적게 설정되어, 사거리가 짧았다. 특히 프랑코-프로이센 전쟁에서 프로이센군의 주적이었던 프랑스군의 샤스포 소총 사거리의 절반밖에 되지 않았다.[11] 이는 약실에서 상당량의 가스가 새어 나갔기 때문이다.[11]

연사를 계속하면 흑색 화약의 그을음이 볼트 선단에 부착되어 볼트를 완전히 닫기 어려워졌다. 이로 인해 대량의 가스가 새어 나와 위력이 저하되었기 때문에, 대략 60~80발마다 총신이나 볼트에 들러붙은 그을음을 청소해야 했다. 하지만 병사 한 명이 휴대하는 탄약은 이보다 적었기 때문에 실제로는 큰 문제가 되지 않았다.[18]

풀민산 수은의 연소 가스는 부식성이 높아 발사 후 손질을 게을리하면 총신과 볼트의 끼워맞춤 부분이 부식되었다. 심한 경우 가스 누출로 사수의 손이나 얼굴에 화상을 입힐 수 있었다.[19][20]

공이가 탄환 뒤에 위치하여 추진약인 흑색 화약의 이차 점화를 확실하게 했지만, 가늘고 긴 공이가 약실 안에 들어간 채 고온 고압에 노출되어 쉽게 약해졌다. 200발 정도 사격하면 공이가 부러지기 쉬워져 교체가 필요했고, 병사들은 예비 공이 2개를 지급받았다.

드라이제 소총의 볼트 선단 내부에는 큰 공간이 있어, 유입된 가스와 그을음이 들러붙어 공이의 동작을 저해하는 설계상의 문제점도 있었다.

1849년부터 1851년까지 영국에서 실험한 결과는 다음과 같다.[9]

- 바늘을 작동시키는 스프링이 섬세했다.

- 바늘이 더러워지면 소총이 오작동하는 경향이 있었다. 호커 대령은 12발마다 새 바늘이 필요하다고 여겼다.

- 총이 뜨거워지고 오염되면 볼트를 작동시키는 데 많은 힘이 필요했다.

- 총열이 실린더와의 연결 부위에서 마모되는 경향이 있었다.

- 발사할수록 약실에서의 가스 누출이 심해졌다.

4. 2. 실전에서의 문제점

1849년부터 1851년까지 영국에서 실험한 결과, 드라이제 소총은 다음과 같은 문제점이 있었다.[9]- 바늘을 작동시키는 스프링이 섬세했다.

- 바늘이 더러워지면 오작동하는 경향이 있었다. 호커 대령은 12발마다 새 바늘이 필요하다고 생각했다.

- 총이 뜨거워지고 오염되면 볼트를 작동시키는 데 더 많은 힘이 필요했다.

- 총열이 실린더와의 연결 부위에서 마모되는 경향이 있었다.

- 발사할수록 약실에서 가스 누출이 심해졌다.

샤스포 소총보다 유효 사거리가 짧았는데, 이는 프랑코-프로이센 전쟁에서 이 소총과 대결해야 했던 주된 이유였다.[11] 이는 주로 소총이 종이 탄약통으로 발사될 때 약실에서 상당량의 가스가 새어 나갔기 때문이다. 이후 더 높은 총구 속도와 장전 속도를 제공하는 개선된 모델이 나왔지만, 곧 마우저 M1871 소총으로 대체되었다.

탄환 바로 뒤에 격발 장치가 있어, 발사될 때 격발 바늘이 검은 화약에 둘러싸이게 되었다. 이는 핀에 스트레스를 가하여 시간이 지나면 부러져 소총을 사용할 수 없게 만들 수 있었고, 교체가 필요했다. 병사들은 이러한 목적을 위해 두 개의 교체용 바늘을 지급받았다. 바늘은 야전에서도 30초 이내에 쉽게 교체할 수 있었다. 소총이 검은 화약을 사용했기 때문에 총열 뒤쪽에 잔류물이 쌓여 약 60~80발 사격 후 청소가 필요했다. 이는 개인 병사가 이보다 적은 탄약을 휴대했기 때문에 큰 문제는 아니었으며, 드라이제는 돌출된 바늘 튜브를 사용하여 "공기 챔버"를 만들었다. (샤스포 소총에도 이것이 있었지만, 챔버의 직경이 더 작아서 더 적은 발사 후에 막힐 가능성이 더 컸다.) 1866년 오스트리아-프로이센 전쟁 전에 훈련받은 병사는 10분 이내에 현장 청소를 마쳐야 했다.

총신 후단의 폐쇄가 전장총만큼 견고하지 않아, 높은 강선 압력에는 견딜 수 없었다. 따라서 사용할 수 있는 흑색 화약의 양은 당시의 전장총보다 적게 설정되어 있었다. 이 때문에 드라이제 소총의 사정거리는 당시 전장총보다 짧았고, 프로이센의 최대 위협이었던 프랑스군이 사용한 후장식 샤스포 소총의 절반밖에 되지 않았다.

연사를 계속하면 흑색 화약의 그을음이 볼트 선단에 부착되어 볼트를 완전히 닫는 것이 어려워지고, 대량의 가스가 새어 나와 위력이 저하되었다. 따라서 드라이제 소총은 대략 60~80발마다 총신이나 볼트에 들러붙은 그을음을 청소할 필요가 있었다. 하지만 병사 한 명이 휴대하는 탄약은 이것보다 적었기 때문에, 실제로는 그다지 큰 문제는 아니었다.[18]

드라이제 소총의 종이 약협에 사용되었던 흑색 화약과 풀민산 수은의 연소 가스는 모두 부식성이 높았다. 따라서 발사 후 손질을 게을리하면 총신과 볼트의 끼워맞춤 부분이 바로 부식되어 버리고, 때로는 심한 가스 누출이 발생하여 사수의 손이나 얼굴에 화상을 입혔다.[19][20]

공이가 탄환 뒤에 놓여 있어 추진약인 흑색 화약에 대한 이차 점화를 확실하게 했지만, 가늘고 긴 공이가 약실 안에 들어간 채 연소하는 흑색 화약 속에서 고온 고압에 직접 노출되었다. 이 때문에 200발 정도 쏘면 공이는 약해져서 부러지기 쉬워졌다. 공이가 부러진 경우에는 볼트를 분해하여 공이를 교체할 때까지 소총을 사용할 수 없게 되므로, 병사에게는 예비 공이가 2개 지급되었다.

또한, 드라이제 소총의 볼트 선단 내부에는 큰 용적의 공간이 있어, 여기에 유입된 가스와 그을음이 들러붙어 공이의 동작을 저해한다는 디자인상의 문제점도 있었다.

프로이센의 세력 확대와 함께, 위력을 증가시키고 장전 속도를 높인 개량 모델인 1862년형 드라이제 소총도 채용되었다. 그러나 1860년대가 되면서 프러시아-프랑스 간의 군비 경쟁과는 무관하게, 완성형 약협인 복서 카트리지와, 전장총을 개조하여 재이용하는 스나이더 소총이 영국군에 채용되었다. 프러시아-프랑스 전쟁의 종결로 유럽이 일정한 안정기에 들어선 1870년대 이후, 종이 약협은 과거의 것이 되었고, 급속하게 금속 약협으로 대체되어 갔다.

5. 개량형 및 파생형

드라이제 총은 프로이센군의 여러 전역 승리로 유럽 전체에 명성을 떨쳤고, 많은 추종자를 낳았다. 그러나 프로이센군의 군사 기밀 유지 시도는 1848년 3월 혁명 당시 드라이제 총이 도난당하면서 좌절되었다.

1850년 영국이 드라이제 총의 모방을 시도했지만,[21] 이미 다수의 도난품이 유통되고 있었고, 많은 군사 기술자에게 드라이제 총의 구조는 특별한 지식이 아니었다. 심지어 일본에서도 서양 학자들이 텍스트를 통해 같은 수준의 지식을 얻고 있었다.

민간 기업 경영자였던 드라이제는 민간 시장을 위해 다수의 종이 탄피 사용 화기를 판매했고, 미국에서도 드라이제 종이 탄피용으로 개조된 회전식 권총이 시판될 정도로 성공을 거두었다. 드라이제 총은 그 결점과 함께 널리 알려진 존재가 되었다.

유럽 각국 군이 드라이제 총에 관심을 갖게 되기까지 25년 가까이 걸린 이유는 전장총에 비해 사정거리와 위력이 떨어졌기 때문이다. 이러한 결점에도 불구하고, 프로이센군의 승리로 후장식 드라이제 총의 군사적 이점이 부각되었다. 독일의 줄, 이탈리아(토리노 조병창·카르카노), 러시아(툴라 조병창) 등에서 독자적인 개량을 가한 모방품이 제조되었지만, 가장 완성도가 높은 개량형은 프랑스의 샤스포 소총이었다.

5. 1. 요제프 도르슈 개량형 (1862년)

1857년 주울에서 자신의 공방을 연 요제프 도르슈는 드라이제 총의 폐쇄 기구를 독자적으로 개량한 종이 탄피를 사용하는 볼트 액션식 소총의 시제품을 제작했다. 이 시제품은 후에 도르슈 & 폰 바움가르텐 총(바움가르텐 총)이라고 불렸다.[22]이 총의 볼트에 의한 폐쇄 구조는 드라이제 총보다 샤스포 소총에 가까웠으며, 볼트는 총신(약실) 후단 내부에 삽입되는 구조였다. 그러나 이 총의 볼트에는 샤스포 총과 같은 가스 누출 방지 장치가 없었고, 종이 탄피의 기부(후단)에 그리스를 바른 펠트가 놓여 있어, 발사 시 압력으로 볼트에 밀착된 펠트가 가스 누출 방지 패킹 역할을 했다. 또한, 드라이제 총이나 다른 많은 후장식 총과 달리, 이 총의 리시버는 총신의 후부를 잘라내어 제조되었기 때문에, 가공이 어려워 수율이 나빠 드라이제 총보다 비쌌다.

1862년에 샤움부르크-리페 후국 군에 채택되었지만, 사용된 탄약은 이 총 전용의 가스 누출 방지 펠트 패킹이 없는 드라이제 총과 공용 탄약이었기 때문에, 볼트 선단과 총신 후단이 밀착되는 드라이제 총보다 가스 누출이 심한 상태가 되었다.

도르슈는 탄피 후단에 원반형 얇은 고무를 붙여 가스 누출을 막는 방안을 제안했지만, 이는 고가의 고무를 일회용으로 사용해야 하므로 현실적인 방법이 아니었다. 후발 주자인 샤스포 총이 볼트에 고무 링을 장착하여 완전한 가스 누출 방지를 실현한 것과 대조적으로, 그 이상의 발전을 이루지 못하고 소멸되었다.[23]

5. 2. 카를 아우구스트 루크 개량형 (1865년)

1865년 줄루의 총기 기술자인 카를 아우구스트 루크가 제조한 총으로, 영국의 스나이더-엔필드 소총과 마찬가지로 전장식 소총을 후장식으로 개조하기 위한 방안으로 시제품이 제작되었다.[24]스나이더-엔필드 소총과 다른 점은 탄약이 드라이제식의 종이 탄피라는 점과, 격발 기구에 전장식 소총의 사이드 해머식을 사용하지 않고, 드라이제 소총을 더욱 개량한 볼트 액션 방식을 채용하고 있다는 점이다. 사이드 해머식 격발 기구를 수납했던 사이드 플레이트 부분은 나무로 막혀 있었다.

총신 후단과 나사 결합된 리시버 부분은 전장식 소총의 총신 후방과 비슷한 굵기로 정리되어 있으며, 전체적으로 후세의 볼트 액션 소총처럼 날씬한 형태를 하고 있었다.

볼트 본체는 드라이제 소총의 그것보다 가늘고, 측면에 2곳의 록킹 래그가 돌출되어 있었으며, 볼트 핸들은 휴대 중에 방해가 되지 않도록 접을 수 있는 장치가 되어 있었다.

또한, 볼트에 의한 폐쇄 구조는 샤스포 소총에 더 가깝고, 볼트 선단에는 샤스포 소총에 앞서 밀폐용 고무 링이 장착되어 거의 같은 구조를 실현했다.

5. 3. 샤스포 소총 (1866년)

1866년 프랑스군이 채용한 샤스포 소총은 종이 탄피와 볼트 액션 방식을 사용하는 점은 드라이제 소총과 같았지만, 몇 가지 중요한 개선점이 있었다. 볼트에 의한 폐쇄·격발 기구를 개선하고, 볼트가 총신(약실) 후단 내부에 삽입되는 형태로 변경하여, 이전의 돌슈와 룩의 개량형과 매우 유사한 구조를 가졌다. 이는 샤스포 기술자가 이러한 구조를 참고했음을 시사한다.[25]샤스포 소총의 가장 큰 특징은 룩이 고안한 볼트 선단의 가스 누출 방지용 고무 링을 볼트 외주까지 대형화하고, 약실 내 화약 연소에 직접 노출되는 부분에 대형 볼트 헤드를 장착하여 발사 시 가스 누출을 완전히 막는 데 성공했다는 점이다.[25]

가스 누출을 막은 샤스포 소총은 화약량을 늘리고 구경을 줄여 사정거리, 위력, 탄도 특성 모두 전장총이나 드라이제 소총을 능가하는 수준을 달성했다. 또한 종이 탄피 내부의 뇌관을 탄피 후단으로 옮겨 뇌관이 화약 연소에 노출되는 부분을 짧게 하여 소손을 방지하려 했지만, 이로 인해 불발이 자주 발생했다. 뇌관 선단은 드라이제 소총과 마찬가지로 소손으로 인해 약해지는 현상을 막지 못했다. 결국 이러한 문제점들 때문에 샤스포 소총은 채용된 지 8년도 안 되어 금속 탄피를 사용하는 그라 소총으로 개조되었다.

6. 동시대 다른 소총과의 비교

1851년형 미니에 소총은 유효 사거리가 약 1463.04m로, 드라이제 소총보다 훨씬 길었다.[12] 1866년형 샤스포 소총은 유효 사거리가 1200m로, 드라이제 소총보다 길었다.[13] 샤스포 소총의 발사 속도는 분당 5발[15] 또는 분당 6~7발[13]로, 드라이제 소총의 분당 6발[9]과 비슷하거나 약간 빨랐다. 샤스포 소총의 구경은 11mm로, 드라이제 소총의 15.4mm보다 작았다.[14]

| 소총 | 드라이제 | 1851년형 미니에 소총 | 1866년형 샤스포 소총 |

|---|---|---|---|

| 유효 사거리 | 600m | 약 1463.04m[12] | 1200m[13] |

| 조준 거리 | 600m[14] | 1600m[14] | |

| 발사 속도 | 분당 6발[9] | 분당 2발[12] | 분당 5발[15] 분당 6~7발[13] |

| 구경 | 15.4mm | 약 1.78cm | 11mm[14] |

| 총구 속도 | 305m/s | ||

| 강선 길이 | 91cm | 약 99.06cm[14] | |

| 전체 길이 | 142cm | ||

| 장전된 무게 | 4.7kg |

6. 1. 영국 퍼거슨 소총

18세기 후반~1840년대에는 영국의 퍼거슨 소총과 같은 후장식 소총이 있었다. -- 이 소총들은 총신과 독립된 약실을 가진 후장식 소총으로, 드라이제 소총과 비교하면 큰 의미가 없다.6. 2. 미국 홀 M1819 소총

18세기 후반~1840년대에 걸쳐, 미국의 M1819 홀 소총(영어) 등 몇몇 후장식 소총이 존재했다. 홀 소총은 총신과는 독립된 약실을 가진 후장식 소총이다.6. 3. 노르웨이 캄멜라더 소총

18세기 후반~1840년대에 걸쳐, 영국의 퍼거슨 소총(영어), 미국의 홀 M1819 소총(영어), 노르웨이의 카메라델 M1849/55(노르웨이어) 등 대표적인 후장식 소총이 몇몇 존재했다.이러한 후장식 소총은 총신과는 독립된 약실을 가진 후장식 소총이며, 드라이제 소총과 비교해도 별 의미가 없는 존재이다.

| 소총 | 드라이제 소총 | 카메라델 M1849/55 |

|---|---|---|

| 유효 사정거리 | 600m | 1000m |

| 발사 속도 | 분당 10~12발 | 분당 6~8발(추정치) |

| 구경 | 15.4mm | 17.5mm |

| 초속 | 305m/s | 자료에 따라 265m/s~350m/s |

| 총신 길이 | 91cm | 78cm |

| 전체 길이 | 142cm | 126cm |

| 장탄 무게 | 4.7kg | 5kg |

7. 전장에서의 활약

드라이제 소총은 1848-49년 독일 혁명 당시 처음 실전에 사용되었으며, 1849년 드레스덴 5월 봉기 동안 시가전에서 그 우수성을 입증했다. 많은 독일 국가들이 이 무기를 채택했지만, 죔머다 공장은 수요를 충족시키지 못해 연간 3만 정의 소총만 생산했다. 1850년대 대부분의 프로이센 보병은 여전히 구식 1839년형 포츠담 머스킷으로 무장했는데, 이는 프랑스 미니에와 오스트리아 로렌츠 소총보다 사거리와 정확도가 훨씬 떨어졌다.[9] 프로이센 육군의 낮은 자금 지원으로 인해 1855년에는 90개 대대만 이 무기로 무장하게 되었다.[9]

이후 프로이센 정부는 생산량 증가를 위해 슈판다우 무기고 등에서 소총을 제조하기 시작했다. 영국군은 1849~1851년에 드라이제 소총을 평가했지만, "너무 복잡하고 섬세하다"는 결론을 내리고 채택하지 않았다.[9]

전장식 소총이 주류였던 당시, 드라이제 총의 선진성은 다른 어떤 총기와 비교해도 뛰어났다. 프로이센군은 드라이제 소총을 장비하고 약진하여, 선진적인 군사 기술을 가진 군대가 우위를 점하는 전형적인 예시를 보여주었다.

드라이제 소총은 사수가 엎드린 자세로 재장전과 사격을 할 수 있게 하여, 보병의 운용 방식을 변화시켰다. 1848년 베를린 폭동 당시 다수의 드라이제 소총이 도난당하면서 기밀 유지는 어려웠다. 프로이센의 부상과 함께 다른 독일 국가들에도 보급되었지만, 많은 유럽 국가들은 드라이제 소총의 우수성을 제대로 이해하지 못했다.

제2차 슐레스비히 전쟁, 프로이센-오스트리아 전쟁, 프랑스-프로이센 전쟁에서 드라이제 소총은 프로이센군의 승리에 크게 기여했다. 특히 프로이센-오스트리아 전쟁에서는 엎드린 자세로 사격이 가능한 드라이제 소총의 장점이 극대화되었다. 프랑스-프로이센 전쟁에서 프로이센군은 드라이제 소총뿐만 아니라 철도, 전신, 참모 본부, 첩보 등 신기술과 조직을 효과적으로 활용하여 승리했다.

프로이센의 승리 이후, 드라이제 소총은 모젤 M1871 라이플로 대체되면서 30년간의 역할을 마쳤다. 드라이제 소총의 종이 탄피는 세계적으로 보급되었으며, 이를 사용하는 다양한 총기들이 제작되었다.

루마니아는 1867년 프로이센으로부터 드라이제 소총을 구매하여 루마니아 독립 전쟁에서 효과적으로 사용했다. 일본과 중국도 군대 현대화를 위해 드라이제 소총을 획득했다.

7. 1. 제2차 슐레스비히 전쟁 (1864년)

1864년 덴마크와의 제2차 슐레스비히 전쟁에서, 드라이제 바늘총은 오스트리아-프로이센 연합군의 승리에 중요한 역할을 했다. 프로이센군은 빌헬름 1세, 알브레히트 폰 룬, 헬무트 폰 몰트케 (대 몰트케)에 의해 군사 지원이 25% 증가하고 개혁되면서(1859년~1863년) 이 소총을 적극적으로 활용했다.1860년대 초, 주강 강철 배럴의 도입으로 드라이제 소총의 산업적 대량 생산이 가능해졌다. 또한, 새로운 1862년형과 향상된 M/55 탄약 유형은 이 무기의 사용과 광범위한 채택을 가속화했다.

유럽 제국은 1864년의 제2차 슐레스비히 전쟁을 통해 드라이제 총을 장비한 프로이센 연합군이 경이적인 전력을 가지게 되었다는 것을 알게 되었다.

7. 2. 프로이센-오스트리아 전쟁 (1866년)

1866년 프로이센-오스트리아 전쟁에서 드라이제 소총은 그 우수성을 입증했다. 전장식 소총을 사용하던 오스트리아 제국 군대는 사정거리에서는 우세했지만, 한 발을 쏘기 위해 서서 재장전해야 했다. 반면 프로이센 군인은 엎드린 채로 5발 이상을 발사하여 적을 제압할 수 있었다.[16]

이러한 상황을 지켜본 외국군 관전 무관은 "니들건은 왕자다"라고 평가했으며, 프랑스에서는 적 병사의 시체 산 앞에 드라이제 소총 발명자가 미소짓는 풍자화가 그려지기도 했다. 오스트리아가 프로이센에 패배한 후, 드라이제 소총의 성능에 놀란 프랑스 육군은 1866년에 샤스포 소총을 긴급히 채택했다.

7. 3. 프랑스-프로이센 전쟁 (1870년)

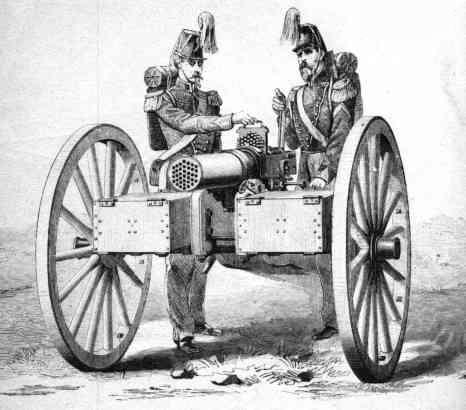

프로이센-오스트리아 전쟁에서 드라이제 소총의 우수성에 경악한 프랑스 육군은, 드라이제 소총을 연구·개량한 샤스포 소총을 1866년에 급하게 채용했다.[16]

프랑스-프로이센 전쟁에서 양측은 모두 종이 탄피를 사용하는 소총으로 싸웠다. 프랑스군은 드라이제 소총보다 2배의 사정거리를 자랑하는 샤스포 소총과 미트라유즈 등 각종 신병기를 장비하여 압도적인 우위에 있는 것처럼 보였다. 그러나 프로이센군은 신기술 (철도·전신)과 조직 (참모 본부·첩보부)을 프랑스보다 능숙하게 활용하여 전쟁 준비를 철저히 진행했다. 그 결과, 자신감에 차 있던 프랑스군은 프로이센군에게 대패했다.[16]

8. 일본에서의 드라이제 소총

막부 말기에는 다양한 서양식 총이 일본에 유입되었는데, 드라이제 총(일본에서는 '''보식 츳나르총'''이라고 불렸다)도 예외는 아니었다. 개국 이전부터 병학 교재에 최신식 후장총으로 기재되어 있었고, 개국 후 오이렌부르크 사절단을 통해 실물을 관찰할 수 있었다. 분큐 견구 사절은 현지에서 성능 조사를 실시했고, 요코하마 쇄항 담판 사절단에서는 베를린에서의 구입을 계획했지만, 실제로 일본에 수입된 것은 1860년 이후 스넬 형제의 활동 이후였다.[26]

메이지 유신 후 기슈번(와카야마)은 쓰다 이즈루, 무쓰 무네미쓰 등의 지도 아래 독자적인 징병제와 프로이센 군제를 도입하고 카를 켑펜을 군사 고문으로 초빙함과 동시에 드라이제 총을 주 장비로서 레만・하르트만 상회에서 구입했다고 알려져 있다.[27] 폐번치현 이후 일본 육군이 기슈번으로부터 변제 구입한 병기류 속에 드라이제 총이 다수 포함되어 있었다는 기록[28], 기슈번이 독자적으로 공창을 설치했다는 기록[29] 등이 확인된다.[30][31]

드라이제 총은 스나이더 총, 샤스포 총과 함께 타이완 출병[32]과 세이난 전쟁[33][34][35][36] 등에서 사용된 후, 무라타 총 채용 이후에는 사격 훈련용[37], 전신, 포병 등 후방 부대에서 사용되었다. 최종적으로 교련총으로 불하되거나 총검술 훈련용으로 개조되었고, 지시마 열도・슈무슈 섬 이주민에게 호신용으로 판매되었다는 기록[38]도 있으며, 메이지 30년대에 폐기 처분되었다.[39][40]

8. 1. 도입 과정

막부 말기에는 다양한 서양식 총이 일본에 유입되었는데, 드라이제 총도 예외는 아니었다. 드라이제 총(일본에서는 '''보식 츳나르총'''이라고 불렸다)은 개국 이전부터 병학 교재에 최신식 후장총으로 기재되어 있어, 그 존재는 많은 서양 학자들에게 알려져 있었다. 개국 후 오이렌부르크 사절단에서 실물을 관찰할 수 있었다. 또한 분큐 견구 사절은 현지에서 성능 조사를 실시했고, 요코하마 쇄항 담판 사절단에서는 특별 임무로 베를린에서의 구입이 계획되었지만, 실제로 일본에 수입된 것은 상하이에서 일본으로 온 프로이센인 스넬 형제가 활동을 시작한 1860년 이후의 일이다.[26]8. 2. 사용 현황

막부 말기에는 다양한 서양식 총이 일본에 유입되었는데, 드라이제 총도 예외는 아니었다. 드라이제 총(일본에서는 '''보식 츳나르총'''이라고 불렸다)은 기슈번에서 쓰다 이즈루, 무쓰 무네미쓰 등의 지도 아래 독자적인 징병제(농병)와 프로이센 군제를 도입하면서 주 장비로 채택되었다.[27] 카를 켑펜을 군사 고문으로 초빙하고, 오사카의 레만・하르트만 상회에서 구입했다고 전해진다.[27]폐번치현 이후 신생 일본 육군이 탄생하면서 기슈번으로부터 정부가 변제 구입한 병기류 속에 드라이제 총이 다수 포함되었다.[28] 일본 육군의 주 장비가 된 스나이더 총, 막부로부터 계승된 샤스포 총과 함께 타이완 출병[32]과 세이난 전쟁[33][34][35][36] 등에서 사용되었다.

무라타 총 채용 이후에는 사격 훈련용,[37] 전신, 포병 등의 후방 부대에서 사용되었다. 최종적으로는 교련총으로 불하되거나 총검술 훈련용으로 개조되었으며, 지시마 열도・슈무슈 섬으로 이주하는 주민들에게 호신용으로 판매되기도 했다.[38] 메이지 30년대에 이르러서야 폐기 처분되었다.[39][40]

참조

[1]

문서

Ryozen Museum of History exhibit

[2]

웹사이트

Frederick Townsend Ward and the Ever— Victorious Army

https://warfarehisto[...]

2021-08-06

[3]

문서

Ryozen Museum of History exhibit

[4]

서적

La France au Dahomey

[5]

서적

Imperial Chinese Armies 1840–1911

2016

[6]

서적

Preußische Zündnadelgewehre In Deutschland 1861-1871 und die Aptierung nach Beck

BoD – Books on Demand

2016-01-22

[7]

서적

Die Handwaffen des brandenburgisch-preußisch-deutschen Heeres 1640–1945

1957

[8]

서적

Preußische Zündnadelgewehre In Deutschland 1861–1871 und die Aptierung nach Beck

BoD – Books on Demand

2016-01-22

[9]

서적

From Waterloo to Balaclava: tactics, technology, and the British Army 1815–1854

Cambridge University Press

1985

[10]

서적

From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms

Crowood Press

2013

[11]

AV media

Tactics and Rifles of the Battle of Königgrätz – Lorenz and Dreyse Rifles in Action

https://www.youtube.[...]

YouTube

2016-06-17

[12]

citation

From Waterloo to Balaclava

[13]

citation

The Reality of War, a memory of the Franco-Prussian War 1870–1871

Cassell & Co

2001

[14]

citation

From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms

https://books.google[...]

Crowood

[15]

citation

A Day of Battle, Mars-La-Tours 16 August 1870

Harrap

1987

[16]

문서

『歴史を動かした兵器・武器の凄い話』148頁

[17]

웹사이트

参照ページ: ドライゼ式の紙製薬莢を使用する回転式拳銃とレバー式の閉鎖機構を持つ各種の射的銃。

http://www.horstheld[...]

[18]

웹사이트

ドライゼ銃を用いた射撃大会

http://www.schmids-z[...]

[19]

문서

20世紀初頭に完成された各種の[[ボルトアクション式]]小銃は、撃針が雷管の表面を突き破ってしまった場合などに、ボルトから射手に向けて高温・高圧のガスが吹き付けて射手が重傷を負う危険を避けるため、様々な回避策がそのデザインに取り込まれている。

[20]

문서

当時のプロイセン兵達の間では、額や頬に残る火傷の痕を誇って、勇気と技量に秀でた古参兵の証とする風潮が存在した。この傾向は第一次大戦後まで引き継がれたが、プロイセンを含む当時のドイツでは[[決闘]]で付けられた顔の傷を勇気の証として誇る文化も強く、鼻に受けた弾傷をトレードマークとした [[エルンスト・レーム|レーム]]のような人物も存在した。

[21]

문서

英国製の針打銃が1870年代の清国で生産されていた事が、日本の公文書中に記録されている。

[22]

웹사이트

Doersch & von Baumgarten銃(バウムガルテン銃)

https://books.google[...]

[23]

문서

日本の一部研究者はバウムガルテン銃が日本に輸入され、紀州藩(和歌山)がこれを数千丁購入したと主張しているが、新政府が紀州藩から同藩が装備していた銃器を弁済購入した記録には“普式ツンナール銃”と明記されており、“バウムガルテン”の名はない。このため何が根拠とされ、この説が主張されているのか全く不明である。

[24]

웹사이트

Karl August Luckの試作銃

http://www.schmids-z[...]

[25]

문서

当時のゴムは、[[チャールズ・グッドイヤー|加硫法]]の発明で工業製品への利用が可能となったばかりの貴重かつ高価な新素材だったが、1861年に[[コーチシナ]]を獲得し、[[熱帯]]地域に[[フランス植民地帝国#第二次植民地帝国|海外植民地]]を得たフランスは、[[プランテーション]]でゴムを強制栽培させ、軍需品として安定供給できる数少ない国のひとつだった。

[26]

문서

詳細は不明ながら、1867年(慶応三年)5月に[[会津藩]]が4,300挺のドライゼ銃を発注したと伝えられている。これは旧幕府派の各藩で後装式のドライゼ銃を分け合い、倒幕側諸藩がイギリスから輸入し始めていた後装式[[スナイドル銃]]に対抗する目論見だったと言われる。しかし[[鳥羽・伏見の戦い]]には間に合わず、[[戊辰戦争]]の実戦でドライゼ銃が使われたという記録は残っていない。

[27]

문서

設立当初は[[トーマス・ブレーク・グラバー|グラバー]]商会同様に[[ジャーディン・マセソン]]系-[[イギリス東インド会社]]のマーケティング活動を担っていたが、やがて各藩・日本陸軍との関係を強めて、日本における貿易商社のなかで確固たる地位を築いて行った。

[28]

문서

陸軍省大日記 「大日記 壬申 4月省中之部 辛上」

[29]

문서

陸軍軍政年報(明治八年の項より)

[30]

웹사이트

「陸奥宗光と紀州の遺伝子」平成20年12月1日

https://www.pref.wak[...]

[31]

문서

その後、1885年に来日した[[クレメンス・ウィルヘルム・ヤコブ・メッケル|メッケル]]参謀少佐の影響を強く受けた日本陸軍は、仏軍から独軍へ導入モデルを切り替え、1891年発布の新操典には独軍操典が採用され、日本陸軍は[[日清戦争|日清]]・[[日露戦争|日露]]の戦役を戦い抜く事に成功した。

[32]

문서

陸軍省大日記 明治7年 「大日記 官省使及本省布令 11月布 陸軍第1局」

[33]

문서

陸軍省大日記 「大日記 省内各局参謀近衛病院 教師軍馬局 3月水 陸軍省第1局」

[34]

문서

陸軍省大日記 明治10年 「大日記 送達の部 5月分 送号 大阪征討陸軍事務所」

[35]

문서

陸軍省大日記 明治11年 「大日記6管鎮臺の部 4月末乾 陸軍省第1局」

[36]

문서

陸軍省大日記 明治11年 「大日記6鎮台 5月末 陸軍省第1局」

陸軍省

1878-05

[37]

문서

陸軍省大日記 「大日記 省内省外各局参謀監軍等 10月水 陸軍省総務部」

陸軍省

1879-09

[38]

문서

警保局長決裁書類 明治26年

内務省警保局

1893-03-23

[39]

문서

陸軍省大日記 明治26年乾「貳大日記5月」

軍務局長

1893-05-25

[40]

문서

陸軍省大日記 肆大日記 明治39年 「肆大日記 12月」

陸軍省

1906-12

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com