밀집성

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

밀집성은 별의 진화 마지막 단계에서 형성되는 매우 밀도가 높은 천체의 종류를 일컫는다. 별 내부의 핵융합 반응이 멈추면 중력 붕괴가 일어나며, 이 과정에서 백색 왜성, 중성자별, 블랙홀 등의 밀집성이 형성된다. 밀집성은 자체적으로 에너지를 생성하지 않으며, 외부 교란이나 양성자 붕괴가 없다면 사실상 영원히 존재할 수 있다. 밀집성의 종류에는 백색 왜성, 중성자별, 블랙홀 외에도 쿼크별, Q별 등과 같은 가설적인 천체들이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 밀집성 - 이종성 (별)

이종성 (별)은 중성자별 붕괴와 가상 입자 이론을 통해 제시되는 가상의 고밀도 별들로, 쿼크별, 전기약력별 등이 있으며 암흑 물질 및 에너지 후보로 연구되지만 관측 증거는 부족하다. - 별난 물질 - 초전도 현상

초전도 현상은 특정 물질이 임계 온도 아래에서 전기 저항이 사라지는 현상으로, 마이스너 효과와 자기 선속 양자화 등의 특징을 보이며 BCS 이론으로 일부 설명되지만 고온 초전도체는 미해결 과제로 남아있고 MRI, 초전도 자석 등에 응용되며 상온 초전도체 개발 연구가 진행 중이다. - 별난 물질 - 보스-아인슈타인 응축

보스-아인슈타인 응축은 극저온에서 보존 입자들이 가장 낮은 에너지 상태로 응축되어 새로운 물질 상을 형성하는 현상으로, 1995년 실험적으로 관측되어 노벨 물리학상을 수상했으며, 초유체 현상과 같은 특이한 양자 현상을 보이며 다양한 분야에서 응용 가능성을 가진다. - 천체 - 변광성

변광성은 밝기가 주기적으로 변하는 별을 의미하며, 내재적 변광성과 외재적 변광성으로 분류되고, 광도곡선을 통해 분석하며, 우주 거리 측정에도 활용된다. - 천체 - 심원천체

심원천체는 태양계와 개별 별을 제외한 성단, 성운, 은하 등 모든 천체를 포괄하는 용어로, 아마추어 천문학에서 널리 사용되며 관측 활동의 대상이 된다.

| 밀집성 | |

|---|---|

| 일반 정보 | |

| |

| 설명 | 매우 높은 밀도를 가진 천체 |

| 유형별 밀집성 | |

| 블랙홀 | 별 질량 블랙홀 중간 질량 블랙홀 초대질량 블랙홀 |

| 퇴화 물질 | 백색 왜성 중성자별 기묘한 별 (가설상) |

| 가설 천체 | 쿼크별 전기약별 프리온별 Q별 |

| 참고 사항 | |

| 관련 주제 | 블릭 천체 중심 콤팩트 천체 상태 방정식 중력 붕괴 항성 진화 |

2. 형성

별 진화의 일반적인 종착점은 밀집성 형성이다. 모든 활동성 별은 결국 내부의 핵융합으로 인한 외부 복사 압력이 더 이상 항상 존재하는 중력에 저항할 수 없게 되는 진화 지점에 도달하게 된다. 이런 일이 발생하면 별은 자체 무게로 붕괴되어 별의 죽음을 겪는 과정을 겪게 된다. 대부분의 별의 경우 밀집성이라고도 알려진 매우 밀도가 높고 밀집된 별 잔해가 형성된다.[3]

밀집된 별은 복사를 통해 식으면서 에너지를 잃을 수 있지만, 일반적인 별처럼 구조를 유지하기 위해 높은 온도에 의존하지는 않는다. 외부 교란과 양성자 붕괴를 제외하면 사실상 영원히 지속될 수 있다. 그러나 블랙홀은 일반적으로 수조 년 후에 호킹 복사로 인해 최종적으로 증발하는 것으로 믿어진다.[1] 현재의 물리 우주론 표준 모델에 따르면, 아주 먼 미래에 우주가 소위 축퇴 시대에 진입할 때쯤이면 모든 별은 결국 차갑고 어두운 밀집성으로 진화하게 될 것으로 보인다.[1]

밀집성은 크게 백색왜성, 중성자별, 블랙홀로 분류할 수 있다. 이 외에도 쿼크별, Q별 등과 같이 이론적으로 예측되는 다양한 종류의 밀집성이 존재한다.

최근의 이해에 따르면, 빅뱅 이후 초기 우주의 위상 분리 중에 밀집별이 형성될 수도 있었다.[4] 알려진 소형 물체의 원시 기원은 확실하게 결정되지 않았다.

3. 수명

4. 종류

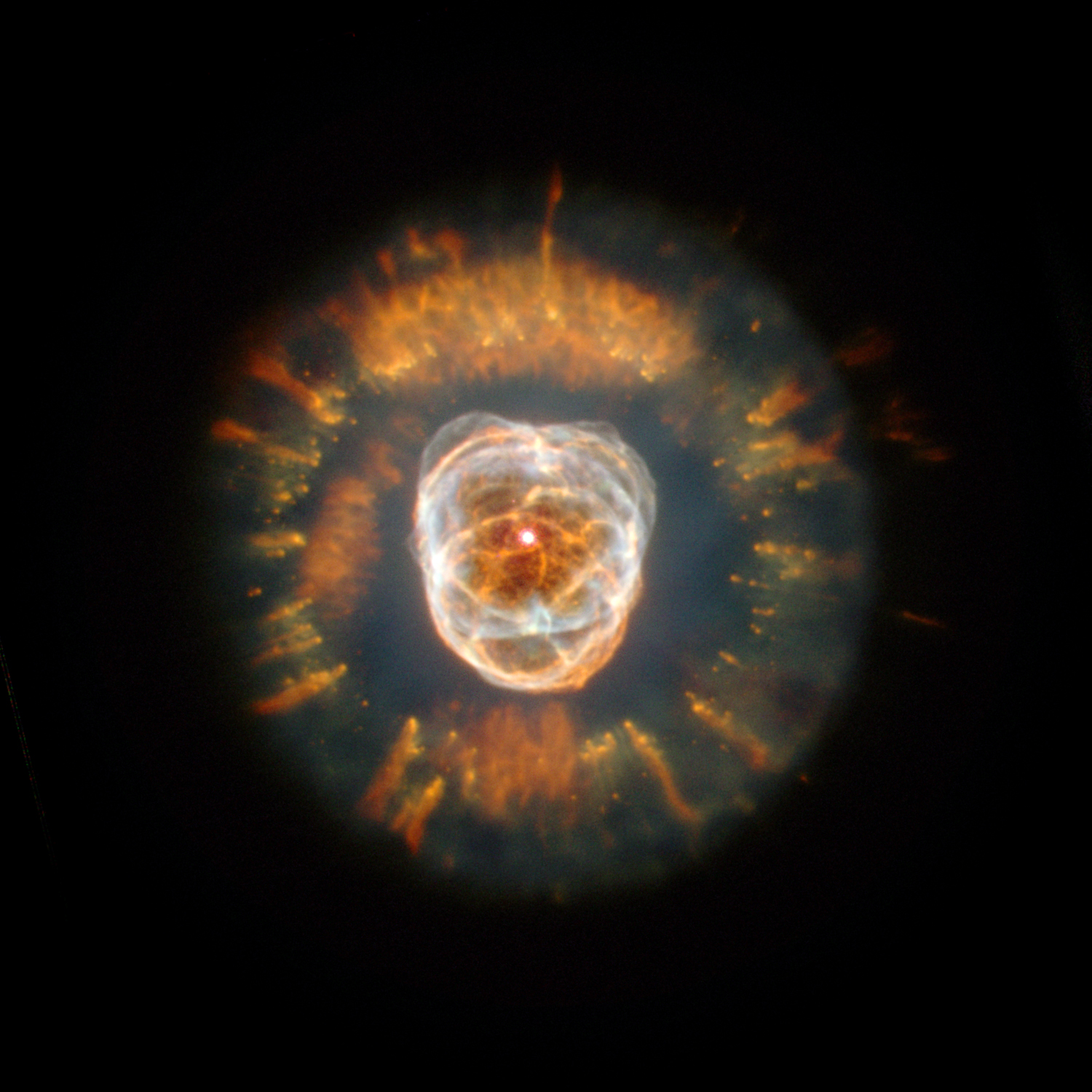

4. 1. 백색왜성

백색왜성 또는 축퇴왜성이라고 불리는 별들은 주로 축퇴 물질로 구성되어 있으며, 일반적으로 축퇴된 전자의 바다에 있는 탄소와 산소 핵으로 이루어져 있다. 백색왜성은 주계열성의 핵에서 발생하므로 형성될 때 매우 뜨겁다. 식으면서 붉어지고 어두워지며 결국에는 흑색왜성이 된다. 백색왜성은 19세기에 관찰되었지만, 그 안에 포함된 극도로 높은 밀도와 압력은 1920년대까지 설명되지 않았다.[1]

4. 2. 중성자별

백색 왜성을 포함하는 특정 쌍성에서는 동반성으로부터 질량이 백색 왜성으로 이동하여 결국 찬드라세카 한계를 넘어서게 된다. 전자는 양성자와 반응하여 중성자를 형성하므로 더 이상 중력에 저항하는 데 필요한 압력을 제공하지 못하게 되어 별이 붕괴된다. 별의 중심이 주로 탄소와 산소로 구성되어 있다면, 이러한 중력 붕괴는 탄소와 산소의 폭주 핵융합을 점화시켜 붕괴가 되돌릴 수 없게 되기 전에 별을 완전히 폭발시키는 Ia형 초신성을 초래한다. 중심이 주로 마그네슘이나 더 무거운 원소로 구성되어 있다면 붕괴는 계속된다.[5][6][7] 밀도가 더욱 증가함에 따라, 남아있는 전자는 양성자와 반응하여 더 많은 중성자를 형성한다. 붕괴는 (더 높은 밀도에서) 중성자가 축퇴될 때까지 계속된다. 별이 반지름 10~20 km 사이로 3배 정도 수축한 후 새로운 평형 상태가 가능하다. 이것이 바로 중성자별이다.

최초의 중성자별은 1967년 최초의 전파 펄서가 발견될 때까지 관측되지 않았지만, 중성자별은 1932년 중성자가 발견된 지 불과 1년 후인 1933년 바데와 츠비키에 의해 제안되었다. 그들은 중성자별이 매우 밀도가 높기 때문에, 일반적인 별이 중성자별로 붕괴하면 많은 양의 중력 위치 에너지가 방출되어 초신성에 대한 가능한 설명을 제공할 수 있다는 것을 알아냈다.[8][9][10] 이것은 Ib, Ic형 및 II형 초신성에 대한 설명이다. 이러한 초신성은 무거운 별의 철심이 찬드라세카 한계를 초과하여 중성자별로 붕괴될 때 발생한다.

전자와 마찬가지로 중성자도 페르미온이다. 따라서 중성자는 중성자별이 붕괴되는 것을 막기 위해 중성자 축퇴압을 제공한다. 또한, 반발하는 중성자-중성자 상호작용이 추가적인 압력을 제공한다. 백색 왜성에 대한 찬드라세카 한계와 마찬가지로, 중성자별에도 질량 제한이 있는데, 이것이 톨만-오펜하이머-볼코프 한계이며, 이 힘들은 더 이상 별을 지탱하기에 충분하지 않다. 밀도가 높은 강입자 물질의 힘은 잘 알려져 있지 않기 때문에 이 한계는 정확히 알려져 있지 않지만, 2~3 태양 질량 사이로 추정된다. 더 많은 질량이 중성자별에 쌓이면 결국 이 질량 한계에 도달하게 된다. 그 다음에 무슨 일이 일어나는지는 완전히 명확하지 않다.

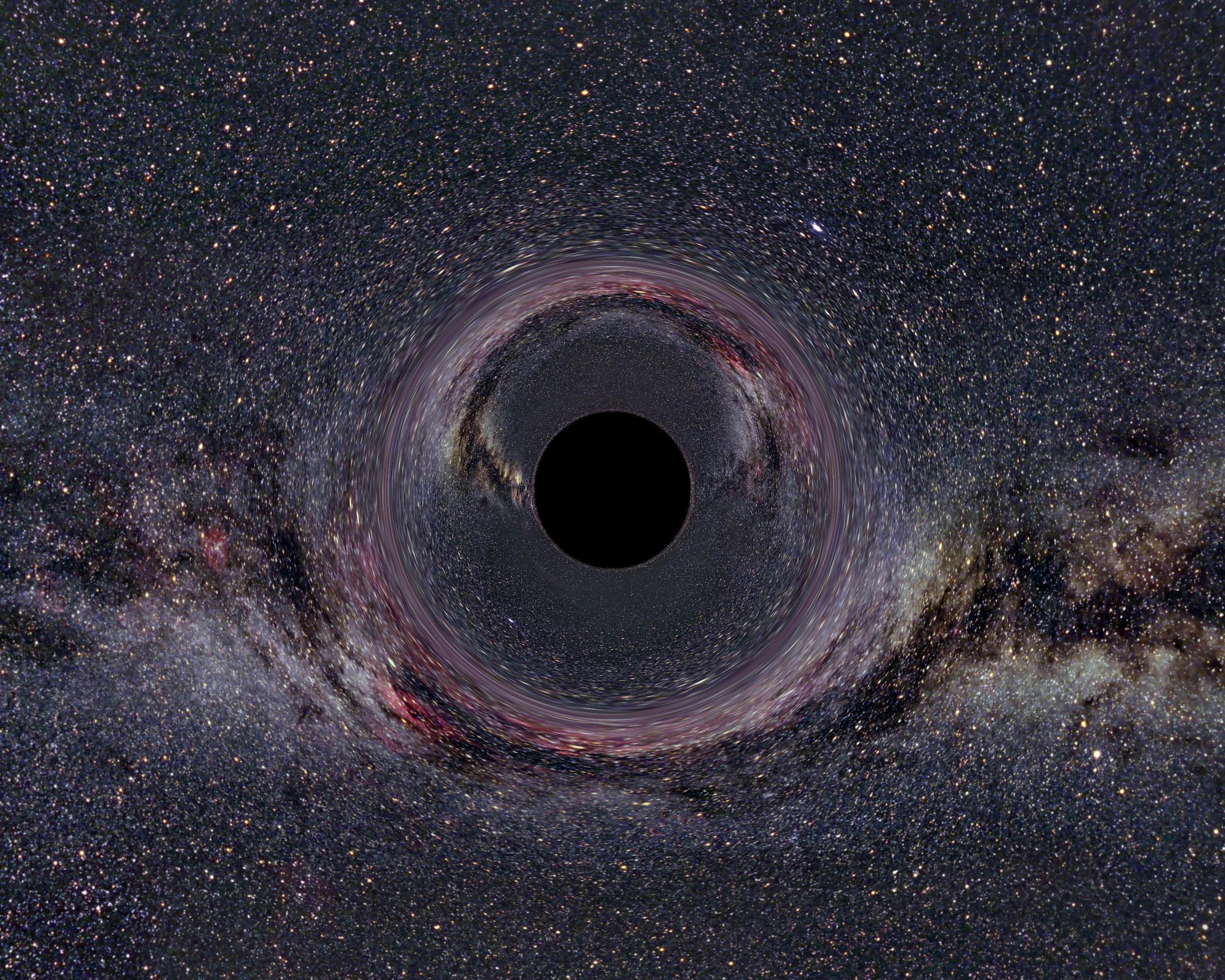

4. 3. 블랙홀

더 많은 질량이 축적될수록 중력 붕괴에 대한 평형은 한계점을 초과한다. 별의 압력이 중력을 상쇄하기에 충분하지 않으면 밀리초 내에 치명적인 중력 붕괴가 발생한다. 표면에서의 탈출 속도는 이미 최소 광속의 1/3에 이르며 빠르게 광속에 도달한다. 그 시점에서는 어떤 에너지나 물질도 빠져나올 수 없으며 블랙홀이 형성된다. 모든 빛과 물질이 사건의 지평선 안에 갇혀 있기 때문에 블랙홀은 매우 희미한 호킹 복사 가능성을 제외하고는 완전히 검은색으로 보인다. 사건의 지평선 내부에서는 붕괴가 계속될 것으로 추정된다.[11]

일반 상대성 이론의 고전 이론에서는 단지 한 점만을 차지하는 중력 특이점이 형성된다. 플랑크 길이와 비슷한 크기에서 파국적인 중력 붕괴가 다시 멈출 수도 있지만, 이 길이에서는 무슨 일이 일어날지 예측할 수 있는 알려진 중력 이론이 없다. 블랙홀에 질량을 추가하면 사건의 지평선 반경이 중심 특이점의 질량에 따라 선형적으로 증가한다. 이는 사건의 지평선 근처의 조석 응력을 줄이고 지평선의 중력장 강도를 줄이는 등 블랙홀의 특성에 특정 변화를 유발한다. 그러나 질량 증가와 관련된 구조의 질적 변화는 더 이상 발생하지 않는다.[11]

4. 4. 이종성 (별)

이종성(Exotic star)은 전자, 양성자, 중성자 이외의 물질로 구성된 가상의 밀집별로, 축퇴압이나 기타 양자 특성에 의해 중력 붕괴에 맞서 균형을 이룬다. 여기에는 스트레인지별(이상한 물질로 구성됨)과 더 추측적인 프리온별(프리온으로 구성됨)이 포함된다.

2002년 4월 10일 찬드라 엑스선 관측소의 관측 결과, 이전에 중성자별로 여겨졌던 RX J1856.5-3754와 3C58 두 개의 스트레인지별 후보가 발견되었다. 알려진 물리 법칙에 따르면 전자는 예상보다 훨씬 작았고, 후자는 훨씬 차가웠는데, 이는 이들이 뉴트론늄보다 밀도가 높은 물질로 구성되었음을 시사한다. 그러나 이러한 관측은 결정적이지 않다는 회의론도 존재한다.

4. 4. 1. 쿼크별과 이상한 별

중성자가 고온에서 충분히 압착되면 구성 쿼크로 분해되어 소위 쿼크 물질을 형성한다. 이 경우 별은 더욱 수축하고 밀도가 높아지지만, 블랙홀로 완전히 붕괴되는 대신, 더 이상 질량이 추가되지 않는 한 별이 스스로 안정화되어 이 상태에서 무기한 생존할 수 있다. 어느 정도까지는 매우 큰 핵자가 된 것이다. 이 가설적 상태에 있는 별을 "쿼크별" 또는 더 구체적으로 "스트레인지별"이라고 한다. 펄서 3C58은 쿼크별일 가능성이 제기되었다. 대부분의 중성자별은 쿼크 물질의 핵을 가지고 있는 것으로 생각되지만, 관측적으로 이를 확인하기는 어렵다는 것이 입증되었다.

4. 4. 2. Q별

Q별은 입자 수가 보존되는 이국적인 물질 상태를 가진, 가설적인 밀집된 무거운 중성자별로, 반지름이 해당 슈바르츠실트 반지름의 1.5배 미만이다. Q별은 "회색 구멍"이라고도 불린다.

4. 4. 3. 전약력별

전약력별은 별의 중력 붕괴가 전약력 연소로 인한 복사압에 의해 방지되는 이론적인 종류의 이국적인 별이다. 즉, 전약력을 통해 쿼크가 렙톤으로 변환되면서 방출되는 에너지이다. 이 과정은 사과 크기 정도의 별 중심부 부피에서 발생하며, 약 두 배의 지구 질량을 포함한다.[12]

4. 4. 4. 보손별

보존이라고 불리는 입자(일반적인 별은 페르미온으로 구성됨)로 형성된 가설적인 천체이다. 이러한 유형의 별이 존재하려면 반발하는 자기 상호 작용을 가진 안정적인 유형의 보존이 있어야 한다. 2016년 현재, 그러한 별이 존재한다는 유의미한 증거는 없다. 그러나 공전하는 한 쌍의 보존별에서 방출되는 중력파를 통해 감지하는 것이 가능할 수 있다.[13][14]

5. 밀집 상대론적 천체와 일반화된 불확정성 원리

일반화된 불확정성 원리(GUP)에 따르면, 이는 끈 이론 및 이중 특수 상대성 이론과 같은 양자 중력에 대한 몇 가지 접근 방식에서 제안되었으며, GUP가 두 가지 다른 구성 요소를 가진 밀집 별의 열역학적 특성에 미치는 영향이 최근 연구되었다.[15] Tawfik 등은 양자 중력 보정의 존재가 GUP 매개변수가 플랑크 척도와 전약력 척도 사이의 값을 가질 경우 별의 붕괴를 막는 경향이 있다는 점에 주목했다. 다른 접근 방식과 비교했을 때, 밀집 별의 반지름은 더 작아야 하며, 에너지 증가가 밀집 별의 반지름을 감소시키는 것으로 나타났다.

참조

[1]

뉴스

Astronomers Just Narrowed Down The Source of Those Powerful Radio Signals From Space

https://www.sciencea[...]

ScienceAlert.com

2020-06-01

[2]

논문

The Host Galaxies and Progenitors of Fast Radio Bursts Localized with the Australian Square Kilometre Array Pathfinder

2020-06-01

[3]

서적

Formation and Evolution of Compact Stellar X-ray Sources

https://archive.org/[...]

2003-03-20

[4]

논문

Primordial black holes

2010-06

[5]

논문

Type II supernovae from 8–10 solar mass asymptotic giant branch stars

1993

[6]

논문

On the Evolution of Stars That Form Electron-degenerate Cores Processed by Carbon Burning. II. Isotope Abundances and Thermal Pulses in a 10 Msun Model with an ONe Core and Applications to Long-Period Variables, Classical Novae, and Accretion-induced Collapse

1996

[7]

논문

The r-Process in Supernova Explosions from the Collapse of O-Ne-Mg Cores

2003

[8]

논문

Who Really Coined the Word Supernova? Who First Predicted Neutron Stars?

2001

[9]

논문

On Super-Novae

1934

[10]

논문

Cosmic Rays from Super-Novae

1934

[11]

arXiv

Small, dark, and heavy: But is it a black hole?

2009

[12]

웹사이트

Exotic stars may mimic big bang

https://www.newscien[...]

2010-02-18

[13]

서적

Gravity from the ground up

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

2003

[14]

논문

Orbital dynamics of binary boson star systems

2008

[15]

간행물

Int. J. Mod. Phys. D22 (2013) 1350020

http://www.worldscie[...]

[16]

서적

暗黒宇宙の謎

講談社

[17]

서적

シリーズ現代の天文学別巻 天文学辞典

日本評論社

2012-07

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com