세도막 형식

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

세도막 형식은 음악 형식의 한 종류로, 세 부분(A-B-A)으로 구성된다. 단순 세도막 형식은 각 섹션이 독립적이고 정격 종지로 끝나며, B 섹션은 A 섹션과 대조적인 성격을 가진다. 다 카포 아리아는 ABA 형식을 따르는 바로크 음악의 한 예시이다. 복합 세도막 형식 또는 트리오 형식은 각 섹션이 이진 형식의 춤 악장과 트리오 악장으로 구성되며, 스케르초와 트리오도 이 형식을 따른다. 또한 세도막 형식 안에 세도막 형식이 존재하는 경우도 있다. 세도막 형식의 예시로는 헨델의 "보라, 용사가 돌아온다", 바흐의 인벤션, 그리고 한국의 "반짝반짝 작은 별" 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 악곡의 형식 - 돌림노래

돌림노래는 동일 멜로디를 여러 성부가 시간차를 두고 부르는 형식으로, 중세부터 존재했으며 "Sumer is icumen in" 같은 초기 영어 노래와 노트르담 악파의 라틴어 노래가 있고, 멜로디 블록 구조와 화음으로 가능하며, 클래식 작곡가도 사용했고, 한국의 "개구리 합창" 등도 있다. - 악곡의 형식 - 코랄

코랄은 독일 종교 개혁에서 유래한 독일어 찬미가를 지칭하며, 마르틴 루터의 예배 운동으로 촉발되어 다성부 형태로 발전, 바흐 등의 작곡가들에 의해 다양한 음악 형식으로 창작되었고 현재까지 프로테스탄트 교회에서 널리 사용된다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류2 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류2 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다.

| 세도막 형식 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 종류 | 음악 형식 |

| 특징 | 대조적인 세 부분으로 구성됨 (A-B-A) |

| 사용 예시 | 클래식 음악 대중음악 민속 음악 |

| 구조 | |

| A 부분 | 주제 제시, 안정적이고 균형 잡힌 느낌 |

| B 부분 | A 부분과 대조적인 선율, 화성, 리듬 사용, 변화와 발전 제시 |

| A' 부분 | A 부분의 재현, 종종 변형되거나 확장됨, 전체적인 균형과 통일성 제공 |

| 변형 | |

| 단순 세도막 형식 | 각 부분이 독립적인 곡으로 완결된 형태 |

| 복합 세도막 형식 | 각 부분이 더 작은 형식으로 구성된 형태 (예: A - a-b-a, B - c-d-c, A - a-b-a) |

| 겹세도막 형식 | 세도막 형식이 반복되는 형태 |

| 예시 | |

| 클래식 음악 | 미뉴에트 스케르초 녹턴 |

| 대중 음악 | 팝 록 컨트리 |

| 관련 용어 | |

| 두도막 형식 | 대조적인 두 부분으로 구성 (A-B) |

| 론도 형식 | 주제가 반복적으로 나타나는 형식 (A-B-A-C-A 등) |

| 소나타 형식 | 제시부, 발전부, 재현부로 구성, 주제의 발전과 변화를 강조 |

2. 단순 세도막 형식 (Simple ternary form)

세도막 형식에서 각 섹션은 주제적으로나 조성적으로(즉, 각 섹션은 뚜렷하고 완전한 주제를 포함한다) 자체적으로 독립되어 있으며, 정격 종지로 끝맺는다. B 섹션은 일반적으로 대조적이지만 가까운 관계조에 있으며, 대개 A 섹션의 으뜸음조보다 완전 5도 위에 있거나 A 섹션의 나란한 단조(V 또는 i)이다. 그러나 고전 시대의 많은 작품에서 B 섹션은 으뜸음조에 머물면서 대조적인 주제적 소재를 갖는다. 일반적으로 또한 대조적인 성격을 갖는다. 예를 들어 A 섹션은 딱딱하고 격식적일 수 있지만, 대조적인 B 섹션은 선율적이고 유려할 것이다.

이 기사의 도표에서 동일한 기호(a'와 a')는 (멜로디가) 동일함을, 대시(')의 유무는 그것들이 유사함을, 다른 기호(A와 B, a와 b)는 서로 다름을 나타낸다.

전형적인 2부 형식

| A | B | ||

|---|---|---|---|

| a | a' | b | a (또는 a" 아니면 b) |

의 처음 a를 생략하면 균등한 3개의 부분이 되는데, 가장 단순한 3부 형식은 이렇게 얻어진다.

| A | B | |

|---|---|---|

| a' | b | a'(") |

| A | B | A(') |

|---|

또한, 전형적인 2부 형식

| A | B | ||

|---|---|---|---|

| a | a' | b | a (또는 a" 아니면 b) |

의 B 부분의 각 섹션을 배로 한 것으로 생각할 수 있는 3부 형식도 있는데, 원리는 같다.

| A | B | A(') | |||

|---|---|---|---|---|---|

| a | a' | b | b' | a | a'(") |

특이한 형태로, 처음 멜로디가 복귀하지 않는 것이 있다.

| A | B | C |

|---|

A와 BA는 각각 다음과 같이 습관적인 반복 기호가 붙는 경우가 있다(이러한 반복 기호를 봐도, 3부 형식이 2부 형식의 변형임을 잘 알 수 있다).

||A||||B|| ||A||

||A||||B|| ||A||

||A||||B|| ||A||

이러한 반복 기호는 곡의 종류에 따라 습관적으로 연주 시 반복을 생략해도 좋다고 되어 있는 것이 있다.

2. 1. 다 카포 아리아 (Da capo aria)

다 카포 아리아는 바로크 오페라 아리아와 바로크 종교 음악 아리아에서 주로 사용되는 ABA 형식이다.[3] 일반적인 다 카포 아리아는 장조의 긴 A 섹션, A 섹션의 주제를 약간 발전시킨 단조의 짧은 B 섹션, 그리고 A 섹션의 반복으로 구성된다.[3] 관례적으로 세 번째 섹션(B 섹션 이후의 A 섹션 반복)에서 독창자는 약간의 장식이나 짧은 즉흥 변주를 추가할 수 있다. 후기 고전 음악에서는 이러한 변화가 악보에 쓰여졌을 수 있으며, 이 경우 마지막 섹션은 A' 또는 A1으로 표시되기도 한다.[4]3. 복합 세도막 형식/트리오 형식 (Compound ternary/trio form)

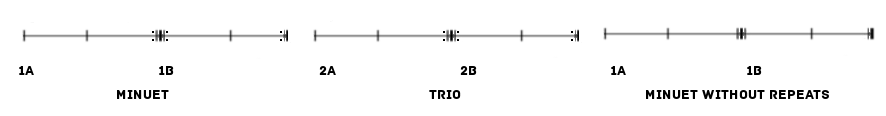

트리오 형식에서 각 섹션은 이진 형식(각각 반복되는 두 개의 하위 섹션)의 춤 악장과 반복이 있는 대조적인 트리오 악장으로 구성된다. 예를 들어 하이든의 ''놀람 교향곡''의 미뉴에트와 트리오가 있다. 미뉴에트는 반복되는 하나의 섹션(1A)과 마찬가지로 반복되는 두 번째 섹션(1B)으로 구성된다. 트리오 섹션은 동일한 형식(2A 반복 및 2B 반복)을 따른다. 전체 미뉴에트는 트리오가 끝날 때 다시 연주된다. 두 번째 미뉴에트 연주에서는 관례적으로 섹션이 반복되지 않는다. 트리오는 또한 두 번째 관현악 모음곡의 폴로네즈와 더블(또는 폴로네즈 I/II)과 그의 두 번째 영국 모음곡의 부레와 더블(또는 부레 I/II)과 같이 더블 또는 I/II로도 불릴 수 있다.

스케르초와 트리오는 다른 트리오 형식과 구조가 동일하며, 고전 후기 및 낭만 초기에 발전했다. 예로는 베토벤의 교향곡 9번의 스케르초와 트리오(2악장) 및 슈베르트의 현악 5중주의 스케르초와 트리오가 있다.

낭만 시대 초기에 쓰인 트리오 형식 악장(특히 스케르초)은 때때로 짧은 코다 (전체 악장을 완성하는 독특한 엔딩)와 짧은 서주를 포함하기도 한다. 베토벤 교향곡 9번의 2악장이 대표적인 예이다.

특히 존 필립 수자의 많은 행진곡과 같은 퀵스텝 군가 행진곡은 이 형식을 따르며, 중간 섹션을 "트리오"라고 부른다.

폴카 역시 복합 삼단 형식인 경우가 많다.

3. 1. 유사 복합 형식 (Quasi compound form)

무용곡과 같은 형식의 A 또는 B 섹션이 두 개의 반복되는 부분으로 나뉘지 않는 경우가 있다. 예를 들어, 하이든의 현악 사중주 76번 6번의 미뉴에트에서 미뉴에트는 표준 이중 형식(A 섹션과 B 섹션)인 반면, 트리오는 자유 형식으로 두 개의 반복되는 섹션으로 구성되지 않는다. 하이든은 B 섹션을 "대안"이라고 표기했는데, 이는 일부 바로크 시대 작품에서 사용된 표기이다(하지만 대부분의 작품은 적절한 복합 세도막 형식이었다).[5]4. 세도막 형식 안의 세도막 형식 (Ternary form within a ternary form)

복합 세도막 형식에서 각 섹션은 자체적으로 세도막 형식을 취하며, 형태는 [(A–B–A)(C–D–C)(A–B–A)]이다. 각 부분은 관례에 따라 반복되지만, 처음 연주될 때만 반복되는 경우가 많다. [(A–A–B–B–A)(C–C–D–D–C)(A–B–A)]. 얀 보르지셰크의 즉흥곡(Op. 7)이 이러한 형식의 예시이다.[6]

확장된 세도막 형식은 특히 낭만주의 시대 작곡가들에게 흔하게 나타난다. 예를 들어, 쇼팽의 "군대" 폴로네이즈 (Op. 40, No. 1)는 [(A–A–B–A-B–A)(C–C–D–C-D–C)(A–B–A)] 형식을 취하며, A와 B 섹션, C와 D 섹션이 그룹으로 반복되고, 마지막에 원래 주제가 반복 없이 다시 나타난다.

A와 BA는 각각 다음과 같이 습관적인 반복 기호가 붙는 경우가 있다.

| 반복 시작 | A | 반복 종료 | B | A | |||

| A | 반복 시작 | B | A | 반복 종료 | |||

| 반복 시작 | A | 반복 종료와 반복 시작이 등 뒤로 붙은 기호 | B | A | 반복 종료 |

이러한 반복 기호는 곡의 종류에 따라 연주 시 반복을 생략해도 좋다고 되어 있는 것이 있다.

5. 세도막 형식의 예시

게오르크 프리드리히 헨델의 오라토리오 유다 마카베우스 중 "보라, 용사가 돌아온다"와 요한 제바스티안 바흐의 인벤션 그리고 반짝반짝 작은 별 (〈아, 어머니 들어주세요〉) 등이 세도막 형식의 예시이다.

5. 1. 서양 고전 음악

게오르크 프리드리히 헨델의 오라토리오 유다 마카베우스 중 "보라, 용사가 돌아온다"와 요한 제바스티안 바흐의 인벤션 그리고 반짝반짝 작은 별 (〈아, 어머니 들어주세요〉) 등이 세도막 형식의 예시이다.5. 2. 한국 음악

한국 음악에서 나타나는 세도막 형식의 예로는 반짝반짝 작은 별(〈아, 어머니 들어주세요〉)이 있다. 서양 음악의 예로는 게오르크 프리드리히 헨델의 오라토리오 유다 마카베우스 중 "보라, 용사가 돌아온다"(소위 "개선가")와 요한 제바스티안 바흐의 인벤션 등이 있다.참조

[1]

서적

The Analysis of Music

1976

[2]

웹사이트

Archived copy

http://mailer.fsu.ed[...]

2014-03-06

[3]

서적

The new Grove dictionary of music and musicians. "Ternary form".

Grove

2001

[4]

서적

Graduate Review of Tonal Theory

Oxford University Press

2010

[5]

서적

Musical Composition: Craft and Art

Yale University Press

2018

[6]

문서

"An Analysis of Three Impromptus for Piano Op. 68 by Lowell Liebermann"

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com