송나라의 황제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

송나라 황제는 960년 송 태조 조광윤이 건국한 송나라의 군주를 의미한다. 송나라는 북송(960-1127)과 남송(1127-1279)으로 나뉘며, 북송은 요나라, 금나라 등 북방 민족과의 관계 속에서, 남송은 금나라와의 화친 이후 원나라의 침략으로 멸망했다. 황제는 묘호, 시호, 능호, 연호 등으로 불렸으며, 이론상 절대적인 권한을 가졌으나, 신료들과의 권력 분점, 과거 제도를 통해 선발된 사대부들의 견제, 유학 및 성리학적 가르침에 따른 도전 등으로 인해 황권은 제한되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 송나라의 황제 - 조홍은

조홍은 뛰어난 기마궁술 실력으로 후당 장종 치하에서 무관으로 활동했으며, 이존욱을 지원하고 두씨 부인과 결혼하여 북송의 황실 조광윤 등을 낳았다. - 송나라의 황제 - 남송 도종

남송 도종은 이종의 후사로 즉위하여 주색에 빠져 정사를 돌보지 않고 가사도에게 국정을 위임했으며, 몽골의 침략 속에서 사치스러운 생활을 하다 35세에 사망하고 아들 공종이 즉위했다. - 알찬 목록 - 대훈위 금척대수장

대훈위 금척대수장은 1897년 대한제국에서 제정된 훈장으로, 조선 태조의 설화에서 유래되었으며, 황실과 특별한 공훈이 있는 자에게 수여되었다. - 알찬 목록 - 300승 클럽

300승 클럽은 메이저 리그 베이스볼 투수들이 뛰어난 기량과 꾸준함으로 오랜 기간 최정상 수준을 유지해야 달성할 수 있는 상징적인 기록이다. - 중국의 군주 목록 - 당나라의 황제

당나라 황제는 618년부터 907년까지 중국을 통치한 당나라의 군주들로, 전성기를 거치며 동아시아에 큰 영향을 미쳤으나 안사의 난 이후 쇠퇴하여 총 20명의 황제가 통치하였다. - 중국의 군주 목록 - 명나라의 황제

명나라 황제는 주원장이 세운 명나라의 최고 통치자로서 강력한 권력을 가졌으나, 왕조 쇠퇴기에 권력이 약화되기도 했으며, 명나라 멸망 후 남명에서도 여러 황제가 칭제했으나 모두 실패했고, 이 문서는 명나라, 남명 황제 목록과 추존 황제, 명나라 말기 농민 봉기 정권 군주들을 다룬다.

| 송나라의 황제 | |

|---|---|

| 황제 목록 | |

| 북송 (北宋) | |

| 초대 | 태조 (太祖) |

| 성명 | 조광윤 (趙匡胤) |

| 묘호 | 태조 (太祖) |

| 시호 | 계운입극영무예문신덕성공예대효황제 (啓運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝) |

| 연호 | 건륭 (建隆) 960년 - 963년, 건덕 (乾德) 963년 - 968년, 개보 (開寶) 968년 - 976년 |

| 재위 기간 | 960년 ~ 976년 |

| 제2대 | 태종 (太宗) |

| 성명 | 조광의 (趙匡義), 조경 (趙炅), 조형 (趙恆) |

| 묘호 | 태종 (太宗) |

| 시호 | 지명광효문무예성지덕신공황제 (至明光孝文武睿聖至德神功皇帝) |

| 연호 | 태평흥국(太平興國) 976년 - 984년, 옹희(雍熙) 984년 - 988년, 단공(端拱) 988년 - 989년, 순화(淳化) 990년 - 994년, 지도(至道) 995년 - 997년 |

| 재위 기간 | 976년 ~ 997년 |

| 제3대 | 진종 (眞宗) |

| 성명 | 조항 (趙恆) |

| 묘호 | 진종 (眞宗) |

| 시호 | 응부계천홍도명성예철흠문장무성효황제 (應符稽天洪道明誠睿哲欽文彰武聖孝皇帝) |

| 연호 | 함평(咸平) 998년 - 1003년, 경덕(景德) 1004년 - 1007년, 대중상부(大中祥符) 1008년 - 1016년, 천희(天禧) 1017년 - 1021년 |

| 재위 기간 | 997년 ~ 1022년 |

| 제4대 | 인종 (仁宗) |

| 성명 | 조정 (趙禎) |

| 묘호 | 인종 (仁宗) |

| 시호 | 수문공무명성효황제 (守文恭武明聖孝皇帝) |

| 연호 | 천성(天聖) 1023년 - 1032년, 명도(明道) 1032년 - 1033년, 경우(景祐) 1034년 - 1038년, 보원(寶元) 1038년 - 1040년, 강정(康定) 1040년 - 1041년, 경력(慶曆) 1041년 - 1048년, 황우(皇祐) 1049년 - 1054년, 지화(至和) 1054년 - 1056년, 가우(嘉祐) 1056년 - 1063년 |

| 재위 기간 | 1022년 ~ 1063년 |

| 제5대 | 영종 (英宗) |

| 성명 | 조서 (趙曙) |

| 묘호 | 영종 (英宗) |

| 시호 | 헌문숙무관성효황제 (憲文肅武寬聖孝皇帝) |

| 연호 | 치평(治平) 1064년 - 1067년 |

| 재위 기간 | 1063년 ~ 1067년 |

| 제6대 | 신종 (神宗) |

| 성명 | 조욱 (趙頊) |

| 묘호 | 신종 (神宗) |

| 시호 | 성효근명황제 (聖孝勤明皇帝) |

| 연호 | 희녕(熙寧) 1068년 - 1077년, 원풍(元豐) 1078년 - 1085년 |

| 재위 기간 | 1067년 ~ 1085년 |

| 제7대 | 철종 (哲宗) |

| 성명 | 조후 (趙煦) |

| 묘호 | 철종 (哲宗) |

| 시호 | 소문헌무철효황제 (昭文憲武哲孝皇帝) |

| 연호 | 원우(元祐) 1086년 - 1094년, 소성(紹聖) 1094년 - 1098년, 원부(元符) 1098년 - 1100년 |

| 재위 기간 | 1085년 ~ 1100년 |

| 제8대 | 휘종 (徽宗) |

| 성명 | 조길 (趙佶) |

| 묘호 | 휘종 (徽宗) |

| 시호 | 체신합도준렬심공소고현인성문달효황제 (體神合道駿烈遜功聖文達孝皇帝) |

| 연호 | 건중정국(建中靖國) 1101년, 숭녕(崇寧) 1102년 - 1106년, 대관(大觀) 1107년 - 1110년, 정화(政和) 1111년 - 1118년, 중화(重和) 1118년 - 1119년, 선화(宣和) 1119년 - 1125년 |

| 재위 기간 | 1100년 ~ 1125년 |

| 제9대 | 흠종 (欽宗) |

| 성명 | 조환 (趙桓) |

| 묘호 | 흠종 (欽宗) |

| 시호 | 공문순덕인효황제 (恭文順德仁孝皇帝) |

| 연호 | 정강(靖康) 1126년 - 1127년 |

| 재위 기간 | 1125년 ~ 1127년 |

| 남송 (南宋) | |

| 초대 | 고종 (高宗) |

| 성명 | 조구 (趙構) |

| 묘호 | 고종 (高宗) |

| 시호 | 수명중흥성렬통천예문성무헌효황제 (受命中興聖烈統天睿文聖武憲孝皇帝) |

| 연호 | 건염(建炎) 1127년 - 1130년, 소흥(紹興) 1131년 - 1162년 |

| 재위 기간 | 1127년 ~ 1162년 |

| 제2대 | 효종 (孝宗) |

| 성명 | 조신 (趙眘) |

| 묘호 | 효종 (孝宗) |

| 시호 | 성문헌무화문예무명효황제 (聖文憲武和文睿武明孝皇帝) |

| 연호 | 융흥(隆興) 1163년 - 1164년, 건도(乾道) 1165년 - 1173년, 순희(淳熙) 1174년 - 1189년 |

| 재위 기간 | 1162년 ~ 1189년 |

| 제3대 | 광종 (光宗) |

| 성명 | 조돈 (趙惇) |

| 묘호 | 광종 (光宗) |

| 시호 | 순도헌인명공무철대성효황제 (循道憲仁明功茂德大聖孝皇帝) |

| 연호 | 소희(紹熙) 1190년 - 1194년 |

| 재위 기간 | 1189년 ~ 1194년 |

| 제4대 | 영종 (寧宗) |

| 성명 | 조확 (趙擴) |

| 묘호 | 영종 (寧宗) |

| 시호 | 법천비도순덕무공인문철무성예공효황제 (法天備道純德茂功仁文哲武聖睿恭孝皇帝) |

| 연호 | 경원(慶元) 1195년 - 1200년, 가태(嘉泰) 1201년 - 1204년, 개희(開禧) 1205년 - 1207년, 가정(嘉定) 1208년 - 1224년 |

| 재위 기간 | 1194년 ~ 1224년 |

| 제5대 | 이종 (理宗) |

| 성명 | 조윤 (趙昀) |

| 묘호 | 이종 (理宗) |

| 시호 | 건도비덕대명웅문철지성효황제 (建道備德大明雄文哲智成孝皇帝) |

| 연호 | 보경(寶慶) 1225년 - 1227년, 소정(紹定) 1228년 - 1233년, 단평(端平) 1234년 - 1236년, 가희(嘉熙) 1237년 - 1240년, 순우(淳祐) 1241년 - 1252년, 보우(寶祐) 1253년 - 1258년, 개경(開慶) 1259년, 경정(景定) 1260년 - 1264년 |

| 재위 기간 | 1224년 ~ 1264년 |

| 제6대 | 도종 (度宗) |

| 성명 | 조기 (趙祺) |

| 묘호 | 도종 (度宗) |

| 시호 | 단문명무경효황제 (端文明武景孝皇帝) |

| 연호 | 함순(咸淳) 1265년 - 1274년 |

| 재위 기간 | 1264년 ~ 1274년 |

| 제7대 | 공제 (恭帝) |

| 성명 | 조현 (趙顯) |

| 묘호 | 없음 |

| 시호 | 소성황제 (昭聖皇帝) |

| 연호 | 덕우(德祐) 1275년 - 1276년 |

| 재위 기간 | 1274년 ~ 1276년 |

| 제8대 | 단종 (端宗) |

| 성명 | 조시 (趙昰) |

| 묘호 | 없음 |

| 시호 | 민효황제 (愍孝皇帝) |

| 연호 | 경염(景炎) 1276년 - 1278년 |

| 재위 기간 | 1276년 ~ 1278년 |

| 제9대 | 회종 (懷宗) |

| 성명 | 조병 (趙昺) |

| 묘호 | 없음 |

| 시호 | 소민황제 (少帝 또는 殤帝) |

| 연호 | 상흥(祥興) 1278년 - 1279년 |

| 재위 기간 | 1278년 ~ 1279년 |

2. 배경

송 황조는 960년, 송 태조 조광윤이 건국하였다.[65] 건국 초기, 연운 16주를 비롯한 북방 영토는 거란족의 요나라가 점령하고 있었다.[65] 송나라는 연운 16주를 두고 요나라와 여러 차례 전쟁을 벌였다.[65]

1125년, 요나라는 여진족의 금나라와 송나라 연합군에 의해 멸망하였다.[65] 그러나 금나라 황제 금 태종은 송나라와의 동맹을 파기하고 송나라를 공격하였다.[65] 1127년, 정강의 변 발생: 금군이 수도 개봉을 함락, 휘종과 흠종이 납치되었다.[66][67]

흠종과 휘종이 금나라에 포로로 잡혀가는 정강의 변이 발생한 후,[66][67] 휘종의 아들 고종은 남쪽으로 피신하여 난징(건강)에서 송 황조를 재건하였다.[68] 1129년, 임안(臨安, 현재의 항저우)에 임시 도읍을 건설하였고, 1132년에는 임안을 공식 수도로 선포하였다.[69] 금나라는 남송 정벌에 실패하였고, 1165년 효종과 금 세종이 화친을 맺었다.[70]

1279년, 원나라 쿠빌라이 칸의 침략으로 남송이 멸망하였다.[71] 애산 전투에서 패배한 후, 좌승상 육수부와 마지막 황제 소제(조병)가 바다에 투신하여 사망하였다.[72][73]

2. 1. 건국과 북방 민족과의 관계

송 황조는 960년, 송 태조 조광윤이 건국하였다.[65] 건국 초기, 연운 16주를 비롯한 북방 영토는 거란족의 요나라가 점령하고 있었다.[65] 송나라는 연운 16주를 두고 요나라와 여러 차례 전쟁을 벌였다.[65]1125년, 요나라는 여진족의 금나라와 송나라 연합군에 의해 멸망하였다.[65] 그러나 금나라 황제 금 태종은 송나라와의 동맹을 파기하고 송나라를 공격하였다.[65] 1127년, 정강의 변 발생: 금군이 수도 개봉을 함락, 휘종과 흠종이 납치되었다.[66][67]

2. 2. 남송의 건국과 멸망

흠종 황제와 휘종 황제가 금나라에 포로로 잡혀가는 정강의 변이 발생한 후, 휘종의 아들 고종은 남쪽으로 피신하여 난징(건강)에서 송 황조를 재건하였다. 1129년, 임안(臨安, 현재의 항저우)에 임시 도읍을 건설하였고,1132년에는 임안을 공식 수도로 선포하였다. 금나라는 남송 정벌에 실패하였고, 1165년 효종과 금 세종이 화친을 맺었다.1279년, 원나라 쿠빌라이 칸의 침략으로 남송이 멸망하였다. 애산 전투에서 패배한 후, 좌승상 육수부와 마지막 황제 소제(조병)가 바다에 투신하여 사망하였다.

3. 황제의 칭호와 권한

중국 최초의 황조인 진나라(기원전 221년 ~ 206년)에서부터 최후의 황조인 청나라(1644년 ~ 1912년) 때에 이르기까지 제국의 수장은 '황제'(皇帝)로 불리었다.[75] 중국의 여러 사서에서는, 송나라 황제들을 당나라와 원나라의 황제들과 같이 주로 묘호로 지칭한다.[76] 당나라(618~907) 이전에 황제들은 주로 묘호가 아닌 시호로 불리었고,[76] 명나라(1368년 ~ 1644년)와 청나라에서는 일세일원제에 따라 한 개의 연호 만을 썼기 때문에 주로 연호로 불렸다. 그러나 송나라를 비롯한 원나라 이전의 황제들은 여러 개의 연호를 사용했었다.[77] 한나라를 시작으로, 황제의 시호에 들어가는 시자(諡字)의 수는 점차 늘어갔으며 당나라와 송나라 때에는 그 시호가 너무 길어져 어느 한 글자 만을 따서 황제를 지칭할 수 없었다.[76] 예컨대 후금, 즉 청나라의 전신을 세운 초대 한 누르하치(재위: 1616~1626)는 시호에 29개의 시자가 들어가 있었다.[76] 그러나 당나라에서부터는 이러한 복잡한 시호 대신, 지칭하기 쉽고 시호보다 훨씬 짧은 묘호로 역대 황제들을 지칭하기 시작하였는데 이는 송나라 때에도 이어졌다.[76] 각 황제들은 또한 죽은 뒤 묻히는 황릉의 칭호를 따 능호(陵號) 그리고 여러 존호 등으로도 불리었다.[78]

이론상 황제의 정치적 권한은 절대적이었으나, 한나라 시대부터 황제는 조정의 대소신료들과 같이 권력을 나눴고, 중요한 일이 있을 때에는 재상들과의 조언과 그들 사이에서 만들어진 총의에 따라 실행하였다.[79] 송나라 때에는 사대부들이 과거 제도의 운영을 도맡아 신진 관료들을 발탁하는 역할을 맡았는데, 이 중 최고급의 과거인 전시(殿試)에 합격한 자는 황제가 친히 관직에 임명하여 수도인 개봉의 조정에서 일할 수 있었다.[80] 고위 관료들은 평민들과 같이 황제의 신민으로서 황제에 복종하여야 했으며, 황제의 칙령에 따라 상과 처벌을 받을 수 있었다.[81] 그러나, 고위 관료들은 여러 정책을 놓고 황제에게 줄곧 도전하였고, 신사층인 자신들이 교육받은 유학과 성리학의 가르침을 들먹이며 황제의 행보를 저지하였다.[82]

과거 제도가 본격적으로 뿌리내리던 당나라 당시의 과거 제도는 송나라와 달리 많은 과거 급제자들을 중앙의 관료로 양성치 못했다.[83] 관롱집단같은 문벌 귀족들이 여전히 조정의 주도권을 가지고 있어 중앙과 외부의 주요한 고위 관직을 두루 장악하고 있었기 때문이다.[84] 그러나 송나라의 황제들, 특히 북송의 휘종은 고대의 삼황오제의 정치 철학을 본받아 나라를 다스리려 하였으나 유학을 숭상하던 조정 신료들의 크나큰 정치적 반대에 부딪혔다. 이러한 정치력 장악 실패에 따른 황권의 약화는 결과적으로 신사층과 사대부의 대두를 불러오며 점차 정·관계를 독식하게 되었다.[85]

송 황조가 처음 개국되었을 때, 정치를 주도하고 있던 지도층의 출신 성분은 주로 오대십국 시대에 걸쳐 조정에서 재직한 관료들이나 몇 대에 걸쳐 고위 관직을 배출한 문벌 귀족들도 포함되어 있었다.[86] 초기 북송의 황제들은 이전 시대에서 대두되었던 절도사의 정치 개입을 막으려 했고, 절도사와 무관들의 권한을 제한하여 문관들을 대우하여 문치주의를 표방하였다.[87] 11세기가 되자 중국 전역에 걸쳐 중앙과 지방 학교가 각지에서 생겨났는데, 이러한 학당에서 배운 이들이 바로 신사층이었으며 이들은 조정에 진출하여 곧 신료들의 상당수를 차지하기에 이른다.[88] 11세기 후반에 이르러, 문벌귀족간의 정략 결혼은 당시 조정의 영수였던 동중서문하평장사 왕안석이 주창한 신법(新法), 왕안석의 당여들의 거센 반대로 인해 점차 약화되었다. 또한 신법은 각지에 연고를 가지고 있던 여러 신사층의 힘을 키워, 점차 문벌 귀족들이 장악하고 있던 중앙의 관직이 모두 신사층 출신으로 대체되었다.[89]

피터 K. 볼(Peter K. Bol)은 왕안석의 당여들이 신법의 지지자로서 조정이 좀 더 확대적이고 능동적인 역할을 하길 희망하였고 또한 왕안석이 고대 서주 시대의 기본 정치 이념인 왕도(王道)를 통달하여 그 왕도 정치를 실현시킬 여러 계획을 구체화, 사회를 안정시키리라 믿었다고 주장하였다. 이렇게 신권으로 인해 권한이 축소되었다 하더라도 최고 결정권을 가지고 있는 사대부이기도 한 황제가 고대 삼황오제나 상, 서주 시대의 왕들과 같이 신료들과 함께 나라를 이끌어나가며 정치 개혁이나 제례같은 여러 궁중 행사를 주최하면서 사회를 화합의 길로 인도할 것이라 생각하였던 것이다.[85] 휘종이 즉위한 이후부터는 황제와 관료들이 모두 위에서부터의 개혁을 주창하던 신법을 파기하고, 서민인 아래에서부터의 개혁에 초점을 맞췄다.[85] 예를 들어 휘종은 1107년부터 1120년까지 13년간 국자감에 재학하지 않았던 이들의 공직 진출을 금지했다. 또한 휘종은 공자의 가르침을 유학을 국가의 학문인 정학(正學)으로서 인정치 않는 이들의 등용 또한 막았다.[90] 그러나 남송 때에는 이 국자감 체제가 사설 학당에게조차 그 위상이 크게 떨어졌으며, 이 사설 학당의 숫자가 북송 당시 각지에 세워졌던 여러 관립 학당의 수보다 더 많아졌다.[91] 사마광은 황제가 재상급 고위 관료들만 면담하는 것을 비판했다.[92] 프레더릭 W. 모트는 대부분의 송나라 황제들이 유년 시절을 궁궐에서 고립되어 보내 정치에 관심을 잃고 조정에 의지했다고 주장한다.[93]

3. 1. 황제의 칭호

중국 최초의 황조인 진나라(기원전 221년 ~ 206년)에서부터 최후의 황조인 청나라(1644년 ~ 1912년) 때에 이르기까지 제국의 수장은 '황제'(皇帝)로 불리었다.[75] 중국의 여러 사서에서는, 송나라 황제들을 당나라와 원나라의 황제들과 같이 주로 묘호로 지칭한다.[76] 당나라(618~907) 이전에 황제들은 주로 묘호가 아닌 시호로 불리었고,[76] 명나라(1368년 ~ 1644년)와 청나라에서는 일세일원제에 따라 한 개의 연호 만을 썼기 때문에 주로 연호로 불렸다. 그러나 송나라를 비롯한 원나라 이전의 황제들은 여러 개의 연호를 사용했었다.[77] 한나라를 시작으로, 황제의 시호에 들어가는 시자(諡字)의 수는 점차 늘어갔으며 당나라와 송나라 때에는 그 시호가 너무 길어져 어느 한 글자 만을 따서 황제를 지칭할 수 없었다.[76] 예컨대 후금, 즉 청나라의 전신을 세운 초대 한 누르하치(재위: 1616~1626)는 시호에 29개의 시자가 들어가 있었다.[76] 그러나 당나라에서부터는 이러한 복잡한 시호 대신, 지칭하기 쉽고 시호보다 훨씬 짧은 묘호로 역대 황제들을 지칭하기 시작하였는데 이는 송나라 때에도 이어졌다.[76] 각 황제들은 또한 죽은 뒤 묻히는 황릉의 칭호를 따 능호(陵號) 그리고 여러 존호 등으로도 불리었다.[78]3. 2. 황제의 권한과 정치

이론상 황제의 정치적 권한은 절대적이었으나, 한나라 시대부터 황제는 조정의 대소신료들과 권력을 공유했고, 재상들의 조언과 총의에 따라 중요한 일을 실행했다.[79] 송나라 때에는 과거 제도를 통해 선발된 사대부들이 관료로 등용되었고, 이들은 황제에게 정책을 제안하고 견제하는 역할을 했다.[80][82] 고위 관료들은 황제에게 복종해야 했지만,[81] 유교와 성리학의 가르침을 바탕으로 황제에게 도전하기도 했다.[82]과거 제도가 본격적으로 뿌리내리기 전 당나라 시대에는 관롱집단과 같은 문벌 귀족들이 조정의 주도권을 가지고 있었다.[84] 그러나 송나라 황제들은 삼황오제의 정치 철학을 본받아 나라를 다스리려 했으나, 유학을 숭상하던 조정 신료들의 반대에 부딪혔다.[85]

송나라 초기에는 오대 시대에 걸쳐 조정에서 재직한 관료들과 문벌 귀족들이 정치 지도층을 구성했다.[86] 초기 황제들은 절도사의 정치 개입을 막고 문관들을 대우하여 문치주의를 표방하였다.[87] 11세기에 왕안석이 주창한 신법(新法)은 각지에 연고를 가진 신사층의 힘을 키웠고,[89] 이들은 조정에 진출하여 신료들의 상당수를 차지하게 되었다.[88] 왕안석의 당여들은 신법을 통해 조정이 확대적이고 능동적인 역할을 하길 희망했다.[85]

휘종은 1107년부터 1120년까지 국자감에 재학하지 않았거나 공자의 가르침을 따르지 않는 이들의 공직 진출을 금지했다.[90] 그러나 남송 때에는 사설 학당이 국자감보다 더 중요해졌다.[91] 사마광은 황제가 재상급의 고위 관료들만 따로 면담하였다고 비판하였다.[92]

프레더릭 W. 모트는 대부분의 송나라 황제들이 유년 시절을 궁궐에서 고립되어 보내면서 정치에 관심을 잃고 정사를 조정에 떠넘겼다고 주장한다.[93]

3. 3. 왕권과 신권의 갈등

이론상 황제의 정치적 권한은 절대적이었으나, 한나라 시대부터 황제는 조정의 대소신료들과 같이 권력을 나눴고, 중요한 일이 있을 때에는 재상들과의 조언과 그들 사이에서 만들어진 총의에 따라 실행하였다.[79] 송나라 때에는 사대부들이 과거 제도의 운영을 도맡아 신진 관료들을 발탁하는 역할을 맡았는데, 이 중 최고급의 과거인 전시(殿試)에 합격한 자는 황제가 친히 관직에 임명하여 수도인 개봉의 조정에서 일할 수 있었다.[80] 고위 관료들은 평민들과 같이 황제의 신민으로서 황제에 복종하여야 했으며, 황제의 칙령에 따라 상과 처벌을 받을 수 있었다.[81] 그러나, 고위 관료들은 여러 정책을 놓고 황제에게 줄곧 도전하였고, 신사층인 자신들이 교육받은 유학과 성리학의 가르침을 들먹이며 황제의 행보를 저지하였다.[82]송 황조가 처음 개국되었을 때, 정치를 주도하고 있던 지도층의 출신 성분은 주로 오대십국 시대에 걸쳐 조정에서 재직한 관료들이나 몇 대에 걸쳐 고위 관직을 배출한 문벌 귀족들도 포함되어 있었다.[86] 초기 북송의 황제들은 이전 시대에서 대두되었던 절도사의 정치 개입을 막으려 했고, 절도사와 무관들의 권한을 제한하여 문관들을 대우하여 문치주의를 표방하였다.[87] 11세기가 되자 중국 전역에 걸쳐 중앙과 지방 학교가 각지에서 생겨났는데, 이러한 학당에서 배운 이들이 바로 신사층이었으며 이들은 조정에 진출하여 곧 신료들의 상당수를 차지하기에 이른다.[88] 11세기 후반에 이르러, 문벌귀족간의 정략 결혼은 당시 조정의 영수였던 동중서문하평장사 왕안석이 주창한 신법(新法), 왕안석의 당여들의 거센 반대로 인해 점차 약화되었다. 또한 신법은 각지에 연고를 가지고 있던 여러 신사층의 힘을 키워, 점차 문벌 귀족들이 장악하고 있던 중앙의 관직이 모두 신사층 출신으로 대체되었다.[89]

피터 K. 볼(Peter K. Bol)은 왕안석의 당여들이 신법의 지지자로서 조정이 좀 더 확대적이고 능동적인 역할을 하길 희망하였고 또한 왕안석이 고대 서주 시대의 기본 정치 이념인 왕도(王道)를 통달하여 그 왕도 정치를 실현시킬 여러 계획을 구체화, 사회를 안정시키리라 믿었다고 주장하였다. 이렇게 신권으로 인해 권한이 축소되었다 하더라도 최고 결정권을 가지고 있는 사대부이기도 한 황제가 고대 삼황오제나 상, 서주 시대의 왕들과 같이 신료들과 함께 나라를 이끌어나가며 정치 개혁이나 제례같은 여러 궁중 행사를 주최하면서 사회를 화합의 길로 인도할 것이라 생각하였던 것이다.[85] 휘종이 즉위한 이후부터는 황제와 관료들이 모두 위에서부터의 개혁을 주창하던 신법을 파기하고, 서민인 아래에서부터의 개혁에 초점을 맞췄다.[85] 예를 들어 휘종은 1107년부터 1120년까지 13년간 국자감에 재학하지 않았던 이들의 공직 진출을 금지했다. 또한 휘종은 공자의 가르침을 유학을 국가의 학문인 정학(正學)으로서 인정치 않는 이들의 등용 또한 막았다.[90] 그러나 남송 때에는 이 국자감 체제가 사설 학당에게조차 그 위상이 크게 떨어졌으며, 이 사설 학당의 숫자가 북송 당시 각지에 세워졌던 여러 관립 학당의 수보다 더 많아졌다.[91]

사마광은 황제가 재상급 고위 관료들만 면담하는 것을 비판했다.[92] 프레더릭 W. 모트는 대부분의 송나라 황제들이 유년 시절을 궁궐에서 고립되어 보내 정치에 관심을 잃고 조정에 의지했다고 주장한다.[93]

4. 역대 황제

wikitext

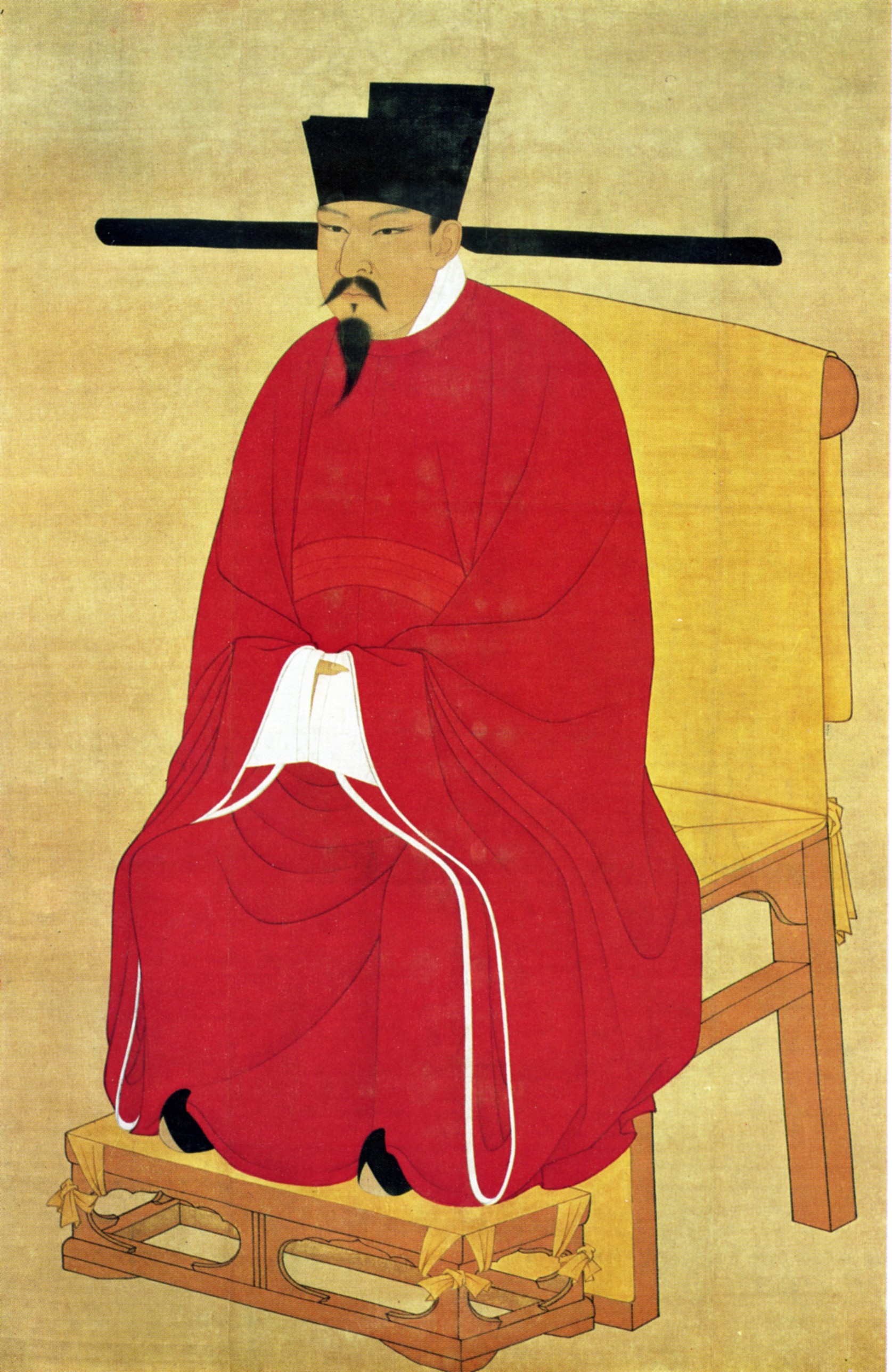

| 초상화 | 묘호[5] | 시호 | 휘 | 재위 기간 | 연호 | 연호 | ||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 태조 | 기운입극영무예문신덕성공지명대효황제}} | 조광윤 | 927976 | 960 | 조광의 | 939997 | 976 | 조항 | 9681022 | 997 | 조진 | 10101063 | 1022 | 조서 | 10321067 | 1063 | 조욱 | 10481085 | 1067 | 조서 | 10771100 | 1085 | 조길 | 10821135 | 1100 | 조환 | 11001161 | 1126{{nbnd/恭文順德仁孝皇帝중국어1127 |

| 초상화 | 묘호 | 시호 | 휘 | 재위 기간 | 연호 | 연호 | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 고종 | 수명중흥전공지덕성신무문소인헌효황제}} | 조구 | 11071187 | 1127 | 조신 | 11271194 | 1162 | 조돈 | 11471200 | 1189 | 조확 | 11681224 | 1194 | 조운 | 12051264 | 1224 | 조기 | 12401274 | 1264 | 조현 | 1271 | 조시 | 12681278 | 12761279 | 12781279 |

4. 1. [[북송]] (960년 ~ 1127년)

송나라는 960년 태조 조광윤이 후주로부터 선양을 받아 건국하였다.[7] 건국 초기에는 건륭,[7] 건덕,[8] 개보[9] 등의 연호를 사용하였다. 태조의 뒤를 이은 태종은 태평흥국,[10] 옹희,[11] 단공,[12] 순화,[13] 지도[14] 등의 연호를 사용하며[5] 송나라의 기틀을 다졌다.

진종은 함평,[15] 경덕,[16] 대중상부,[17] 천희,[18] 건흥[19] 등의 연호를 사용하였다.[5]

인종 대에는 천성[20], 명도[21], 경우[22], 보원[23], 강정[24], 경력[25], 황우[26], 지화[27], 가우[28]등의 연호가 사용되었다.[5]

영종은 치평[29] 연호를 사용하였다.[5]

신종은 희녕[30]과 원풍[31] 연호를 사용하였다.[5]

철종은 원우[32], 소성[33], 원부[34] 연호를 사용하였다.[5]

휘종은 건중정국[35], 숭녕[36], 대관[37], 정화[38], 중화[39], 선화[40] 등의 연호를 사용하였다.[5]

흠종은 정강[41]이라는 연호를 사용하였다. 1127년, 금나라의 침입으로 정강의 변이 일어나 흠종이 포로로 잡혀가면서 북송은 멸망하였다.[5]

4. 2. [[남송]] (1127년 ~ 1279년)

남송은 1127년부터 1279년까지 존속한 왕조이다.

참조

[1]

서적

A Military History of China

University Press of Kentucky

[2]

harvp

[3]

harvp

[4]

harvp

[5]

harvp

[6]

harvp

[7]

harvp

[8]

harvp

[9]

문서

[10]

harvp

[11]

harvp

[12]

harvp

[13]

harvp

[14]

harvp

[15]

harvp

[16]

harvp

[17]

harvp

[18]

harvp

[19]

harvp

[20]

harvp

[21]

harvp

[22]

harvp

[23]

harvp

[24]

harvp

[25]

harvp

[26]

harvp

[27]

harvp

[28]

harvp

[29]

harvp

[30]

harvp

[31]

harvp

[32]

harvp

[33]

harvp

[34]

harvp

[35]

harvp

[36]

harvp

[37]

harvp

[38]

harvp

[39]

harvp

[36]

서적

1977

[37]

서적

1977

[38]

서적

1977

[39]

서적

1977

[40]

서적

1977

[41]

서적

1977

[42]

서적

1977

[43]

서적

1977

[44]

서적

1977

[45]

서적

1977

[46]

서적

1977

[47]

서적

1977

[48]

서적

1977

[49]

서적

1977

[50]

서적

1977

[51]

서적

1977

[52]

서적

1977

[53]

서적

1977

[54]

서적

1977

[55]

서적

1977

[56]

서적

1977

[57]

서적

1977

[58]

서적

1977

[59]

서적

1977

[60]

서적

1977

[61]

서적

1977

[62]

서적

1977

[63]

서적

1977

[64]

서적

1977

[65]

서적

2001

[66]

서적

1984

[67]

서적

2006

[68]

서적

1962

[69]

서적

2002

[70]

서적

1995;2008

[71]

서적

[72]

서적

[73]

서적

[74]

서적

[75]

서적

[76]

서적

[77]

서적

[78]

서적

[79]

서적

[80]

서적

[81]

서적

[82]

서적

[83]

서적

[84]

서적

[85]

서적

[86]

서적

[87]

서적

[88]

서적

[89]

서적

[90]

서적

[91]

서적

[92]

서적

[93]

서적

[94]

서적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com