쓰레기통 모형

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

쓰레기통 모형은 조직화된 무정부 상태에서 의사 결정이 이루어지는 방식을 설명하는 모형으로, 문제, 해결책, 참여자, 선택 기회라는 네 가지 요소의 흐름이 우연히 섞여 의사 결정 결과를 낳는다고 본다. 이 모형은 의사 결정 과정의 비합리성을 강조하며, 개혁가, 열성가, 실용주의자와 같은 다양한 경영 스타일을 통해 관리될 수 있다. 쓰레기통 모형은 고등 교육, 공공 정책, 심리학 연구 등 다양한 분야에 적용되어 조직의 의사 결정 과정을 이해하는 데 기여한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조직구조 - 지휘 센터

지휘 센터는 정보 수집, 분석, 의사 결정을 통해 상황을 통제하고 관리하는 핵심 시설로, 데이터 센터, 비즈니스 애플리케이션, 시민, 비상 관리 등 다양한 유형이 있으며 군사, 정부, 기업 등에서 운영된다. - 조직구조 - 조직도

조직도는 회사 내 임원, 부서, 기능 간의 관계를 시각적으로 나타내는 도표로, 전체 조직을 파악하는 데 도움을 주며 계층적, 매트릭스, 수평적 구조 등 다양한 유형이 있고 1854년경 미국에서 처음 사용된 후 20세기 초부터 널리 쓰였다. - 의사결정 - 비판적 사고

비판적 사고는 정보를 객관적으로 분석하고 평가하여 합리적인 결론을 도출하는 사고 과정이며, 문제 해결, 의사 결정, 메타인지 등을 포함하고 오류를 피하며 이해하려는 노력을 강조한다. - 의사결정 - 트레이드오프

트레이드오프는 어떤 것을 얻기 위해 다른 것을 포기해야 하는 상황으로, 제한된 자원의 효율적 사용을 위한 선택이며, 가치판단을 통해 선택에 따른 장단점을 고려하여 최적의 균형점을 찾는 것이 중요하다. - 결정 이론 - 정책

정책은 특정 목표 달성을 위해 조직이 마련한 의사 결정 지침이며, 대상, 기능, 효과, 도입 방식 등에 따라 분류되고, 다양한 분야에 존재하며, 정책 순환 모형을 통해 개발 과정을 분석한다. - 결정 이론 - 확률

확률은 사건의 가능성을 수치화한 개념으로, 도박에서 시작되어 수학적으로 발전했으며, 다양한 해석과 요소, 응용 분야를 가지며 양자역학, 사회 현상 등에도 적용된다.

| 쓰레기통 모형 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 이름 | 쓰레기통 모형 |

| 분야 | 조직 이론, 의사 결정 |

| 설명 | 조직 의사 결정 과정의 혼란스러운 특성을 설명하는 모형 |

| 특징 | 문제, 해결책, 참여자, 선택 기회가 독립적으로 조직 내를 떠돌아다님 |

| 관련 개념 | 조직화된 무정부 상태 |

| 상세 내용 | |

| 주요 아이디어 | 의사 결정은 문제 해결의 순차적인 과정이 아니라, 문제, 해결책, 참여자, 선택 기회가 우연히 만나는 결과임 |

| 조직 구조 | 조직은 명확한 계층 구조나 중앙 집중식 의사 결정 메커니즘을 가지지 않음 |

| 의사 결정 방식 | 의사 결정은 비합리적이며, 우연과 상황에 따라 크게 좌우됨 |

| 비판 | 지나치게 비관적이며, 조직 내에서 발생하는 합리적인 의사 결정 과정을 간과함 |

| 관련 연구 | |

| 주요 학자 | 마이클 코헨, 제임스 마치, 요한 올슨 |

| 발표 연도 | 1972년 |

| 발표 저널 | Administrative Science Quarterly |

| 조직화된 무정부 상태 (Organized Anarchies) | |

| 특징 | 문제성 있는 선호, 불확실한 기술, 유동적인 참여 |

| 설명 | 조직은 일관된 목표, 명확한 운영 절차, 안정적인 참여자 기반을 가지지 않음 |

| 시사점 | |

| 조직 관리 | 조직은 통제하기 어렵고 예측 불가능하며, 전통적인 관리 방식으로는 효과적으로 관리할 수 없음 |

| 정책 결정 | 정책 결정 과정은 종종 혼란스럽고 비합리적이며, 의도하지 않은 결과로 이어질 수 있음 |

2. 조직화된 무정부 상태의 특징

조직화된 무정부 상태는 혼란과 역동성이 특징이며, 문제와 해결책은 느슨하게 연결되어 있다. 제안된 해결책은 협상 과정에서 변경되고, 관련된 모든 참가자는 시간과 에너지 제약으로 인해 완전히 참여할 기회를 얻지 못한다. 많은 일이 동시에 일어나며, 모두의 관심을 끌기 위해 서로 경쟁한다.[1] 이러한 혼란 속에서 참가자들은 조직 내에서 자신의 역할을 이해하려고 노력한다.[1]

조직화된 무정부 상태의 행동 이론은 조직 또는 의사 결정 상황이나 선택 기회를 일반적으로 문제적 선호, 불분명한 기술, 유동적인 참여라는 세 가지 속성으로 특징짓는다.[1] 이러한 속성은 모든 조직에서 부분적으로 나타날 수 있다.[2]

조직은 문제를 해결하는 수단이자, 협상을 통해 갈등이 해결되는 구조로 볼 수 있다. 그러나 조직은 구성원들이 자신이 무엇을 하고 있는지, 무엇을 해왔는지 이해하는 절차를 제공하기도 한다.[2] 특히 조직화된 무정부 상태의 조직은 집단적 플랫폼과 정체성을 만드는 데 어려움을 겪을 수 있다.[1] 모호한 상황에서 의사 결정은 현실, 인과 관계, 의도성에 대한 생각에서 의미에 대한 생각으로 이동한다. 따라서 결정은 이해할 수 있는 환경에서 생성된 결과가 아니라 근본적으로 혼란스러운 세계에 대한 의미 있는 해석을 구성하는 수단으로 간주된다.[1]

이러한 관점에서 조직은 문제를 찾는 선택, 문제를 제기할 수 있는 의사 결정 상황을 찾는 문제 및 감정, 해결할 수 있는 문제를 찾는 해결책, 작업을 찾는 의사 결정자의 집합체이다.[2]

2. 1. 문제적 선호 (Problematic Preferences)

조직은 명확한 선호도나 지침 없이 운영된다.[2] 조직은 일관성 없고 불분명하게 정의된 다양한 선호, 목표, 정체성을 기반으로 한다.[1] 이는 일관된 구조라기보다는 느슨하게 묶인 아이디어의 집합체로 묘사될 수 있다. 조직은 선호에 따라 행동하기보다는, 행동을 통해 선호를 발견한다.[2] 어떤 문제가 중요하고 중요하지 않은지는 불분명하다.[1]2. 2. 불분명한 기술 (Unclear Technology)

조직 구성원조차 조직의 프로세스를 이해하지 못한다. 조직은 시행착오, 과거 경험을 통한 학습, 필요에 따른 실용적인 발명에 기반하여 운영된다.[2] 제안된 해결책의 결과가 무엇인지, 또는 증거가 부족한 해결책으로 문제를 어떻게 해결해야 하는지 명확하지 않다.[1]2. 3. 유동적인 참여 (Fluid Participation)

조직 구성원들은 참여하는 영역과 투입하는 시간, 노력의 정도가 각기 다르다. 이들의 참여는 시간의 흐름에 따라 변동한다.[2] 그 결과, 조직의 경계는 불확실하고 유동적이며, 모든 의사결정 과정에서 참여자와 의사 결정권자는 예측 불가능하게 바뀐다.[2]3. 쓰레기통 모형 (The Garbage Can Model)

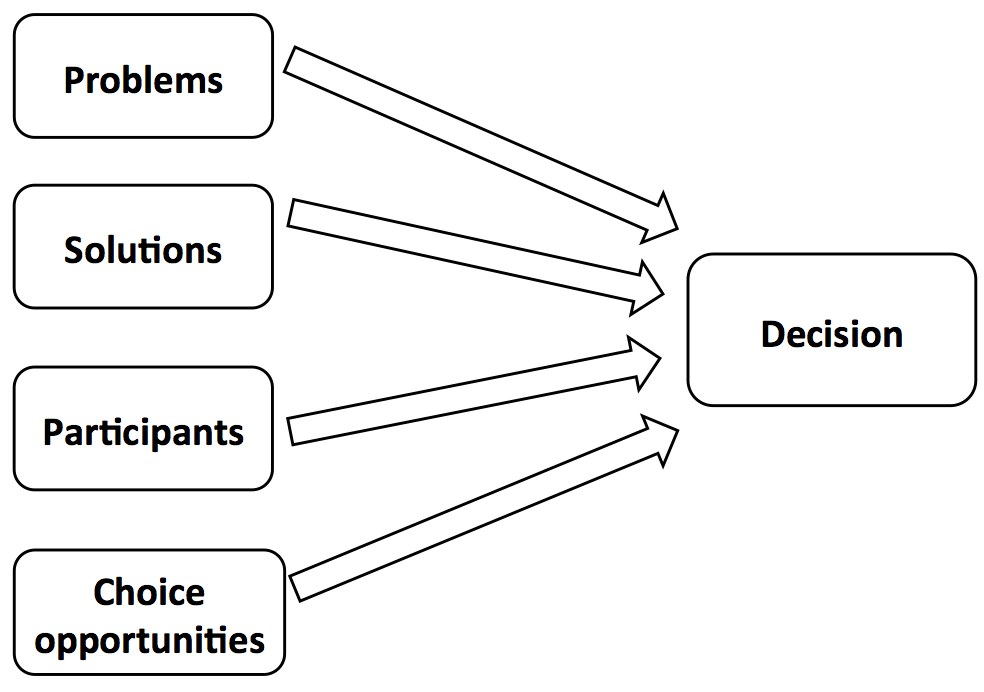

쓰레기통 모형(The Garbage Can Model)은 조직 내 의사 결정 과정을 설명하는 모형이다. 이 모형은 문제, 해결책, 참여자, 선택 기회라는 네 가지 요소가 우연히 만나 의사 결정이 이루어진다고 본다. 마치 쓰레기통에 여러 가지 쓰레기가 무작위로 섞여 있는 것처럼, 조직 내에서도 이 네 가지 요소가 예측 불가능하게 결합하여 의사 결정이 이루어진다는 것이다.

이 모형은 혼란스럽고 불확실한 상황, 즉 "조직화된 무정부 상태"에서의 의사 결정을 설명하는 데 유용하다. 조직화된 무정부 상태는 다음과 같은 특징을 갖는다.

- 문제적 선호: 조직 구성원들이 무엇을 원하는지 명확하게 알지 못한다.

- 불분명한 기술: 조직이 사용하는 기술이나 방법이 명확하게 정의되지 않는다.

- 유동적인 참여: 의사 결정 과정에 참여하는 사람들이 계속 바뀐다.

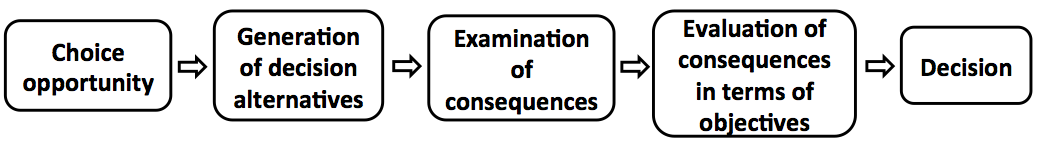

이러한 상황에서는 전통적인 합리적 의사 결정 모형이 잘 적용되지 않는다. 쓰레기통 모형은 이러한 혼란 속에서도 의사 결정이 어떻게 이루어지는지를 설명한다.

조직은 문제를 해결하고 갈등을 해소하는 수단으로 볼 수 있다. 그러나 조직, 특히 조직화된 무정부 상태의 조직은 구성원들이 자신이 무엇을 하고 있는지 이해하고, 집단적 정체성을 형성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.[1] 이러한 모호한 상황에서 의사 결정은 현실을 반영하기보다는 의미를 만들어내는 과정으로 변화한다. 즉, 의사 결정은 결과를 만들어내는 것이 아니라, 혼란스러운 상황에 대한 해석을 구성하는 수단이 된다.[1]

이러한 조직에서 회의는 문제 해결뿐만 아니라, 참여자들이 서로의 관심사를 확인하고 자신의 정체성을 드러내는 기회가 된다.[1] 회의에서 논의되는 문제는 기존 주제와 관련이 있을 수도, 없을 수도 있다.[1] 조직은 문제를 찾는 선택, 문제를 제기할 의사 결정 상황을 찾는 문제와 감정, 해결책을 찾는 해결책, 그리고 작업을 찾는 의사 결정자들의 집합체로 볼 수 있다.[2]

쓰레기통 모형은 조직화된 무정부 상태에서 의사 결정이 어떻게 이루어지는지에 초점을 맞춘다.[1][2] 이 모형은 의사 결정 과정에 관여하는 요소, 결과가 만들어지는 방식, 그리고 누가 이러한 상호 작용에 접근할 수 있는지를 자세히 설명한다.

쓰레기통 모형은 의사 결정 과정을 네 가지 독립적인 흐름으로 설명한다.[2]

쓰레기통 모형은 조직이 갈등, 목표 모호성, 이해하기 어렵고 변동이 심한 문제, 가변적인 환경, 주의가 산만한 의사 결정자 등으로 어려움을 겪을 때에도 선택을 하고 문제를 해결할 수 있게 해준다.[2] 의사 결정의 쓰레기통 과정은 제거될 수 없는 경우가 많으며, 연구나 가족과 같은 일부 상황에서는 제거해서는 안 된다.[2]

조직적 무정부 상태와 쓰레기통 모형의 특성을 알면 이러한 현상이 언제, 어디에서 존재하는지 적절하게 식별하고 전략적으로 접근하는 데 도움이 될 수 있다. 이러한 의사 결정 영역이 어떻게 작동하는지 이해하면 의사 결정 과정을 성공적으로 관리할 수 있는 도구를 얻을 수 있다.

3. 1. 의사 결정 흐름 (Decision Streams)

쓰레기통 모형은 의사 결정을 조직 내의 여러 상대적으로 독립적인 흐름의 결과 또는 해석으로 간주한다.[2] 이러한 흐름은 문제, 해결책, 참여자, 선택 기회라는 네 가지 요소로 구성된다.

문제, 해결책, 참여자는 선택 기회라는 흐름으로 합쳐지며, 이 과정은 우연, 시기, 참여자에 따라 달라진다.[1]

문제, 해결책, 참여자가 선택 기회의 흐름에서 만나지만, 결정/선택 영역은 이 네 가지 흐름이 모두 만나는 더 큰 영역이다.[1][2] 이 영역은 조직의 유형(정부, 학교, 대학교)이거나 이러한 상호작용이 발생하는 더 큰 환경일 수 있다. 예를 들어, 이사회나 위원회가 선택 영역일 수 있고, 위원회의 연례 선거는 선택 기회가 될 수 있다. 선택 기회는 위원회나 부서 간에 결정이 전달되는 것처럼, 서로 다른 선택 영역 사이에서 이동할 수도 있다.[1]

선택 영역에서 네 흐름이 섞이는 결과는 다양하다. 결정이 내려지기도 하고, 내려지지 않기도 하며, 해결하려던 문제를 해결하지 못하는 결정이 내려지기도 한다.[1][2]

3. 1. 1. 문제 (Problems)

문제는 조직 내부 및 외부에서 다양한 이유로 발생하며, 주의를 끈다. 가족, 경력, 지위와 금전 분배, 심지어 언론의 현재 사건 등이 그 예시이다.[2] 이러한 문제는 실제적이거나 중요할 필요는 없으며, 의사 결정자가 그렇게 인식하기만 하면 된다.[1]포트란 모델 시뮬레이션 결과, 대부분의 경우 문제 해결을 위해 의사 결정이 이루어지지 않는 것으로 나타났다.[2] 의사 결정 과정은 에너지와 시간의 변화에 매우 민감하며,[2] 의사 결정자와 문제는 서로를 찾고 계속해서 서로를 찾는 것으로 밝혀졌다.[2]

의사 결정 과정의 효율성은 문제 활동, 문제 잠복기, 의사 결정 시간이라는 세 가지 주요 측면으로 설명된다.[2]

- 문제 활동: 해결되지 않은 문제가 선택 상황에 적극적으로 연결되어 있는 시간. 조직 내 의사 결정 갈등의 잠재력을 나타낸다.[2]

- 문제 잠복기: 문제가 활성화되어 있지만 선택 사항에 연결되지 않은 시간.[2]

- 의사 결정 시간: 선택의 지속성.[2]

좋은 조직 구조는 선택 사항으로 문제를 신속하게 해결하여 문제 활동과 문제 잠복기를 낮게 유지할 것으로 예상되지만, 쓰레기통 모형에서는 이러한 결과가 관찰되지 않았다.[2]

이 모델의 프로세스는 매우 상호 작용적이며, 일부 현상은 다른 구조의 특정 조합에 따라 달라진다. 중요한 문제는 중요하지 않은 문제보다 해결될 가능성이 더 높고, 중요한 선택은 중요하지 않은 선택보다 문제를 해결할 가능성이 낮다는 것이 밝혀졌다.[2]

3. 1. 2. 해결책 (Solutions)

해결책은 개인이나 집단이 내놓는 아이디어, 제안, 프로그램 등을 의미한다. 예를 들어, 새로운 법안, 프로그램, 운영 절차 등이 해결책이 될 수 있다.[1] 중요한 점은 이러한 해결책이 반드시 특정한 문제에 대한 답으로 제시되는 것은 아니라는 것이다. 오히려, 참여자들은 이미 만들어진 해결책을 가지고, 이 해결책으로 어떤 문제를 해결할 수 있을지를 찾아 나서기도 한다.[2]포트란으로 구현된 모델 시뮬레이션 결과, 대부분의 경우 의사 결정이 문제를 해결하는 방식으로 이루어지지 않는다는 것이 밝혀졌다.[2] 의사 결정 과정은 에너지와 시간의 변화에 매우 민감하게 반응했으며,[2] 의사 결정에 참여하는 사람들과 문제 자체가 서로를 찾아다니는 경향을 보였다.[2]

효율적인 의사 결정 과정을 위해서는 문제 활동, 문제 잠복기, 의사 결정 시간이라는 세 가지 요소를 고려해야 한다.[2]

| 용어 | 설명 |

|---|---|

| 문제 활동 | 해결되지 않은 문제가 의사 결정 상황과 연결되어 있는 시간 (조직 내 갈등의 잠재력을 나타냄) |

| 문제 잠복기 | 문제가 활성화는 되었지만, 의사 결정으로 이어지지 않은 시간 |

| 의사 결정 시간 | 의사 결정이 지속되는 시간 |

좋은 조직 구조라면, 문제를 빠르게 해결하여 문제 활동과 문제 잠복기를 낮게 유지해야 한다. 그러나 쓰레기통 모형에서는 이러한 결과가 항상 나타나지는 않았다.[2]

쓰레기통 모형 연구 결과, 중요한 문제는 중요하지 않은 문제보다 해결될 가능성이 높았지만, 중요한 의사 결정은 덜 중요한 의사 결정보다 문제를 해결할 가능성이 낮았다.[2]

3. 1. 3. 참여자 (Participants)

참여자들은 다양한 영역에 얼마나 많은 시간과 노력을 쏟는지에 따라 의사 결정 과정에 참여하고 이탈한다. 이들의 참여는 유동적이고 시간에 따라 변화하며, 서로 다른 해결책에 대해 각기 다른 선호도를 가질 수 있다.[2] 결과적으로, 조직의 경계는 끊임없이 불확실하고 변화한다. 모든 유형의 선택에 대한 청중과 의사 결정자는 갑자기 예측 불가능하게 변화한다.[2]요한 P. 올슨은 1968년부터 1969년까지 베르겐 대학교 박사 과정 학생으로, 캘리포니아 대학교 어바인에 방문 학자로 있으면서 제임스 G. 마치 사회 과학 대학 학장 및 마이클 D. 코헨과 함께 새로운 학장을 채용하기 위한 대학의 검색 과정을 목격했다. 이 과정에서, 참여자들의 시간 제약과 같은 문제들이 의사 결정에 큰 영향을 미치는 것을 발견했다. 예를 들어, 교수들은 전문적인 출장 일정 때문에 회의 참석 여부가 불규칙했고, 이는 대학 교직원에게 흔한 일이었다. 올슨은 이러한 관찰을 바탕으로, 동기 부여보다는 맥락적 의사 결정 모델을 고려하게 되었다.[4]

3. 1. 4. 선택 기회 (Choice Opportunities)

선택 기회는 조직이 의사 결정이라고 할 수 있는 방식으로 행동할 수 있는 기회를 제공한다.[2] 이러한 기회는 정기적으로 발생하며, 조직은 선택의 순간을 결정할 수 있다.[1] 계약 체결, 직원 채용 및 해고, 자금 지출, 업무 할당 등이 이에 해당한다.[2][1]문제, 해결책, 참여자라는 세 가지 흐름은 선택 기회라는 네 번째 흐름으로 합쳐지며, 이 과정은 우연, 시기, 참여자에 따라 달라진다.[1]

3. 2. 의사 결정 영역 (The Decision Arena)

문제, 해결책, 참여자라는 세 가지 흐름이 선택 기회(예: 신규 직원 채용 결정)의 흐름에서 만나지만, 결정/선택 영역은 이 네 가지 흐름이 모두 만나는 더 큰 영역이다.[1][2] 이 영역은 조직의 유형(정부, 학교, 대학교)이거나 이러한 상호작용이 발생하는 더 큰 환경일 수 있다. 예를 들어, 이사회나 위원회가 선택 영역일 수 있고, 위원회의 연례 선거는 선택 기회가 될 수 있다. 선택 기회는 위원회나 부서 간에 결정이 전달되는 것처럼, 서로 다른 선택 영역 사이에서 이동할 수도 있다.[1]3. 3. 의사 결정 결과 (Decision Outcomes)

쓰레기통 모형에서 의사 결정은 문제, 해결책, 참여자, 선택 기회라는 네 가지 흐름이 '선택 영역'에서 상호 작용하여 나타난다.[2] 이러한 흐름들이 어떻게 섞이느냐에 따라 다양한 결과가 나타날 수 있는데, 때로는 결정이 내려지기도 하고, 때로는 아무런 결정도 내려지지 않기도 한다. 또한, 결정이 내려지더라도 원래 해결하려던 문제를 해결하지 못하는 경우도 있다.[1][2]의사 결정 결과는 크게 세 가지로 나눌 수 있다.[1][2]

- 문제 해결: 선택을 통해 문제가 해결되는 경우.

- 간과: 문제가 해당 결정에 도달하기 전에 결정이 내려지는 경우.

- 도피: 문제가 해결되지 못하고 다른 선택 기회로 이동하는 경우.

포트란 모델 시뮬레이션 결과, 대부분의 의사 결정은 문제 해결이 아닌 다른 방식으로 이루어진다는 것이 밝혀졌다.[2] 의사 결정 과정은 에너지와 시간 변화에 매우 민감하며, 의사 결정자와 문제는 서로를 찾아 끊임없이 이동하는 경향을 보였다.[2]

의사 결정 과정의 효율성은 다음 세 가지 지표로 평가할 수 있다.[2]

| 지표 | 설명 | 의미 |

|---|---|---|

| 문제 활동 | 해결되지 않은 문제가 선택 상황에 적극적으로 연결되어 있는 시간 | 조직 내 의사 결정 갈등의 잠재력을 나타냄 |

| 문제 잠복기 | 문제가 활성화되어 있지만 선택 사항에 연결되지 않은 시간 | - |

| 의사 결정 시간 | 선택의 지속성 | - |

일반적으로 좋은 조직 구조는 문제 활동과 문제 잠복기를 낮게 유지하여 문제를 신속하게 해결할 것으로 예상되지만, 쓰레기통 모형에서는 이러한 결과가 관찰되지 않았다.[2] 또한, 중요한 문제가 중요하지 않은 문제보다 해결될 가능성이 높고, 중요한 선택은 중요하지 않은 선택보다 문제를 해결할 가능성이 낮다는 사실도 발견되었다.[2]

3. 3. 1. 문제 해결 (Resolution)

선택을 통해 문제가 해결되는 경우를 문제 해결이라고 한다. 이러한 문제 해결은 선택 기회에서 문제가 발생하고, 의사 결정자가 문제의 요구 사항을 적절하게 해결할 수 있는 에너지나 능력을 갖추었을 때 발생한다.[2][1]3. 3. 2. 간과 (Oversight)

간과(Oversight)는 문제가 해당 결정에 도달하기 전에 결정이 내려지는 경우이다. 이는 선택 기회가 주어지고, 이에 문제가 연결되지 않을 때 발생한다. 현재 다른 선택 영역에 문제가 연결되어 있기 때문일 수 있다. 만약 선택을 신속하게 할 수 있을 만큼 충분한 에너지가 있다면, 참여자들은 관련 문제가 도달하기 전에 선택을 하고 다음 단계로 넘어갈 것이다.[2][1]3. 3. 3. 도피 (Flight)

문제가 일정 기간 동안 선택 기회에 연결되어 있었지만, 의사 결정자의 에너지 부족으로 해결되지 못하고 다른 선택 기회로 이동하는 경우이다.[1][2] 예를 들어 안건을 보류하거나 결정을 소위원회로 보내는 경우, 문제가 해결책에 연결되지 않을 수 있다.[1][2]4. 쓰레기통 모형의 제약 조건

쓰레기통 모형은 접근 구조와 마감 시한이라는 두 가지 주요 제약 조건에 영향을 받는다.[2][1]

접근 구조는 누가 의사 결정 과정에 참여하고 어떤 문제와 해결책이 논의될 수 있는지 결정하는 사회적 경계를 의미한다.[1] 마감 시한은 의사 결정이 이루어져야 하는 시간적 제약을 의미하며, 문제, 해결책, 참여자 흐름에 영향을 준다.[1] 이러한 제약 조건에는 문제의 도착 시간(예: 혹서기 또는 눈보라와 같은 계절적 또는 기상 문제), 해결책(예: 1년 또는 5년 계획으로 지연), 참여자(예: 업무일, 학기 등에 따른 제약), 선택 기회(예: 예산 주기 또는 학생 입학을 기반으로 한 회의)가 포함된다.

의사 결정은 이러한 접근 구조와 마감 시한의 제약 속에서 문제, 해결책, 참여자의 시간 종속적 흐름이 상호 작용하여 발생한다.[1]

4. 1. 접근 구조 (Access Structure)

접근 구조와 마감 시한은 쓰레기통 모형의 프로세스에 포함될 수 있는 내용에 대한 제약을 제공한다.[2][1]접근 구조는 어떤 사람, 문제, 해결책이 선택 영역에 접근할 수 있는지에 영향을 미치는 사회적 경계이다.[1] 접근 구조에는 무제한/민주적 접근, 계층적 접근, 전문적 접근이 있다.

- 무제한/민주적 접근: 모든 문제, 해결책 및 사람이 참여 가능하며, 더 많은 에너지를 생성하지만 갈등과 문제 해결 시간 증가.

- 계층적 접근: 중요한 행위자, 문제, 해결책에 우선 접근 권한 부여.

- 전문적 접근: 특정 전문가들이 전문 지식에 맞는 특정 선택에 접근.

4. 1. 1. 무제한/민주적 접근 (Unrestricted/Democratic Access)

가장 느슨한 접근 구조인 무제한/민주적 접근은 모든 문제, 해결책, 사람이 참여할 수 있도록 한다. 모든 활성 문제는 모든 활성 선택에 접근할 수 있다.[2] 이는 더 많은 에너지를 생성하지만, 문제, 해결책, 참여자가 서로 간섭하는 것을 허용한다. 갈등과 문제 해결에 할애되는 시간(무정부 상태)이 증가한다.[1] 예를 들어 공개 토론장, 타운 홀 또는 전체 회의가 있을 수 있다.

4. 1. 2. 계층적 접근 (Hierarchical Access)

계층적 접근 방식은 중요한 행위자, 문제 및 해결책에 우선 접근 권한을 부여한다. 선택 사항과 문제는 모두 계층 구조로 배열되어 중요한 문제(낮은 번호)는 많은 선택 사항에 접근할 수 있고 중요한 선택 사항(낮은 번호)은 중요한 문제에만 접근할 수 있다.[2] 예를 들어, 임원 회의/위원회에서 큰 결정을 내리고 사소한 결정은 일반 대중에게 맡기는 것이다.[1]

4. 1. 3. 전문적 접근 (Specialized Access)

전문적인 접근은 특별한 문제와 해결책만이 특정 회의에 참여할 수 있을 때 발생한다. 특정 전문가들은 그들의 전문 지식에 맞는 특정 선택에 접근할 수 있다.[1] 각 문제는 하나의 선택에만 접근할 수 있으며, 각 선택은 두 개의 문제에만 접근할 수 있다.[2] 따라서, 선택은 연결될 수 있는 문제의 유형에 특화된다.[2] 예를 들어 기술 위원회에서 컴퓨터 전문가가 기술적인 문제를 다루는 것을 들 수 있다.

4. 2. 마감 시한 (Deadlines)

마감 시한은 시간적 경계, 의사 결정 영역의 시기 및 해당 영역에 접근하는 흐름을 특징짓는다.[1] 제약 조건에는 문제의 도착 시간(예: 혹서기 또는 눈보라와 같은 계절적 또는 기상 문제), 해결책(예: 1년 또는 5년 계획으로 지연), 참여자(예: 업무일, 학기 등의 시기에 따라 결정됨), 선택 기회(예: 예산 주기 또는 학생 입학을 기반으로 한 회의)가 포함된다.5. 쓰레기통 모형의 실제 적용

쓰레기통 모형은 조직 관리, 정책 결정, 연구 과정 등 다양한 분야에 적용될 수 있다. 특히 문제와 해결책이 유동적으로 논의되는 회의나 분산된 사회 시스템에 유용하다.[1][2]

예를 들어, 탄화수소 메가 프로젝트에서 예산 초과 원인에 대한 프로젝트 소유주와 공급망 회사 간의 의견 불일치는 쓰레기통 모형으로 설명될 수 있다.[5] 무역 박람회와 같이 다양한 조직 형태와 유동적인 참여가 이루어지는 경우에도 이 모형이 적용될 수 있다.[6]

1968년부터 1969년까지 요한 P. 올슨은 캘리포니아 대학교 어바인에 방문 학자로 있으면서 제임스 G. 마치 사회 과학 대학 학장, 마이클 D. 코헨과 함께 새로운 학장을 채용하기 위한 대학의 검색 과정을 관찰했다. 이 과정에서 아무도 선택되지 않고 검색 위원회 위원장이 학장직을 맡는 혼란스러운 의사 결정 과정을 보면서, 참여자들의 시간 제약과 비언어적 의사소통 등에 주목하여 집단 의사 결정에 관심을 갖게 되었고, 이는 쓰레기통 모형 개발의 계기가 되었다.[4]

1972년, 스탠퍼드 대학교로 옮긴 마치, 코헨, 올슨은 논문 ''조직 선택의 쓰레기통 모형''을 발표했다.[2] 이들은 포트란을 사용하여 자신들의 아이디어를 컴퓨터 시뮬레이션 모델로 만들었다.[2]

쓰레기통 모형은 조직이 목표 모호성, 복잡한 문제, 유동적인 환경, 산만한 의사 결정자 등의 어려움 속에서도 선택을 가능하게 한다.[2] 이 모형은 연구나 가족과 같이 의사 결정 과정이 제거될 수 없는 경우에도 적용될 수 있다.[2]

조직적 무정부 상태와 쓰레기통 모형을 이해하면, 이러한 현상을 전략적으로 관리하고 성공적인 의사 결정을 이끌어 낼 수 있다.

5. 1. 경영 방식 (Management Styles)

쓰레기통 모형은 조직화된 무정부 상태를 관리하는 데 유용하게 사용될 수 있다. 이 모형을 활용하는 세 가지 경영 방식은 다음과 같다.[1]- 개혁가(Reformer): 의사 결정 과정에서 혼란을 줄이고 질서를 확립하려는 방식이다.

- 열성가(Enthusiast): 쓰레기통 모형의 특성을 활용하여 조직 내 상호작용과 의미 생성을 촉진하는 방식이다.

- 실용주의자(Pragmatist): 모형의 무정부적 특성을 이용하여 개인적인 목표를 달성하려는 방식이다.

5. 1. 1. 개혁가 (Reformer)

개혁자는 의사 결정에서 혼란스러운 쓰레기통 요소를 제거한다.[1] 이는 더 큰 질서와 통제력을 만들어 조직을 중앙 집중화하고 합리화한다.[1]5. 1. 2. 열성가 (Enthusiast)

개혁가와는 대조적으로, 열성가는 쓰레기통 모형 내에서 의사 결정에 대한 새로운 비전을 발견하려고 시도한다.[1] 열성가는 계획이 상당 부분 상징적이며, 참여자들이 상호 작용하고 의미를 생성하는 수단이라는 것을 깨닫는다.[1] 이는 참여자들이 소속감을 느끼고 정체성과 관점에 대해 배우도록 해준다.[1]열성가가 의사 결정 영역이 의사 결정을 내리는 것보다 의미 부여와 관찰을 위한 것임을 이해하면, 시간적 분류를 주의를 조직하는 방법으로 사용할 수 있다. 제시된 주제의 시간적 순서는 집단 토론에서 더 중요한 것을 시사할 수 있다. 문제와 해결책의 흐름은 에너지와 연결이 동원되는 매칭 시장으로 간주된다.[1] 누가 참여하고, 시간과 에너지가 충분한지를 평가함으로써 열성가는 자신의 주장을 가장 효과적으로 발전시킬 수 있다. 유연한 실행, 비조정된 행동, 혼란 등 다른 사람들이 단점으로 여겼던 쓰레기통 모형의 특성은 열성가에게는 장점으로 여겨진다.[1]

5. 1. 3. 실용주의자 (Pragmatist)

실용주의자는 쓰레기통 모형에 내재된 무정부 상태를 이용하여 개인적인 의제를 추진하려 한다.[1] 이들은 관심이 낮을 때 해결책이 나오도록 타이밍을 조작할 수 있다. 회의는 개인적으로 유리한 순서로 구성될 수 있으며, 논의하고자 하는 항목은 의제 상단에, 통과해야 하지만 논의를 원하지 않는 항목은 의제 하단에 배치하여 논의할 시간이 충분하지 않을 때 결정을 서두를 수 있도록 한다.[1]실용주의자는 관심과 참여자의 참여 변동에 주의를 기울여, 특정 개인이 부재할 때 다른 참여자들에 의해 반대될 수 있는 문제와 해결책을 더 쉽게 진전시킬 수 있다.[1] 이들은 불리한 주제가 발생하면 시스템을 과부하하여 자신의 이익을 보호할 수 있는데, 이는 다양한 문제와 해결책을 제기하여 의사 결정 과정을 늦추고 더 복잡하게 만듦으로써 달성할 수 있다.[1] 또한, 다른 선택 기회(회의)를 제안하여 문제와 참여자를 관심 있는 선택에서 멀어지게 하여 실용주의자가 관심 있는 문제를 해결할 시간을 벌 수 있다.[1] 한편, 다른 흐름과 얽혀있는 계획은 포기될 수 있다.[1]

5. 2. 다학제적 영향 (Multi-disciplinary Impact)

쓰레기통 모형은 문제와 해결책이 유동적으로 논의되는 모든 유형의 회의를 설명하는 데 유용하며,[1] 거의 모든 분산형 사회 시스템에 잘 적용된다.[2] 예를 들어, 탄화수소 메가 프로젝트에 참여한 여러 회사를 대상으로 한 연구에서는 가장 많은 관심을 받는 문제와 예산 초과를 유발하는 문제가 서로 다르며, 이러한 초과에 대한 원인 귀속이 프로젝트 소유주와 공급망 회사 간에 다르다는 것을 발견했다.[5] 이러한 불일치는 쓰레기통 모형으로 설명할 수 있다. 또한, 무역 박람회는 개별 목표와 행동 측면에서 투과적이고 유동적인 참여, 다양하고 자발적인 조직 형태로 발견되었으며, 이는 이 모형의 특징을 보여준다.[6]쓰레기통 모형은 고등 교육, 공공 정책, 심리학 연구 등 다양한 분야에 영향을 미쳤다.

5. 2. 1. 고등 교육 (Higher Education)

미국 대학은 조직화된 무정부 상태의 전형적인 예시라고 할 수 있다.[7] 학생들은 끊임없이 학교에 들어오고 나가며, 교수진과 교직원은 강의, 연구, 학회 출장 등 여러 가지 상충되는 요구에 직면하여 자신의 관심사와 자원을 분배해야 한다. 서로 다른 학과는 대학에 대해 서로 다르고 심지어 상충되는 목표를 가질 수 있다.특히 대학 평의회는 조직화된 무정부 상태와 쓰레기통 모형의 특징을 잘 보여준다.[3] 이러한 평의회는 구성원들이 자신을 표현하고, 전문적인 가치에 대한 헌신을 보여주며, 관계를 유지할 수 있도록 상징적인 의미를 부여하는 기능을 한다.[3]

하지만 평의회에 보고하는 위원회는 참여자의 시간 제약이나 문제와 해결책을 연결하는 어려움 때문에 문제에 너무 오래 매달리는 경우가 많다.[8] 위원회에서 어떤 결과가 나올 때쯤에는 이미 그 문제가 지나가 버리는 경우도 종종 발생한다.[8] 이는 쓰레기통 모형의 의사 결정 결과 중 하나인 도피, 즉 문제가 이미 사라진 후에 결정이 내려지는 현상을 보여주는 예시이다. 대학 평의회는 이러한 지연으로 잘 알려져 있다.[3]

5. 2. 2. 공공 정책 (Public Policy)

정부는 조직화된 무정부 상태로 간주될 수 있다.[9] 행위자(정치인)는 선거 주기에 따라 끊임없이 바뀔 수 있으며, 여러 상충되는 선호도가 존재한다. 문제는 현재 사건으로부터 발생하며, 언론 보도에 따라 주목을 받거나 잃을 수 있다. 정책은 씽크탱크나 로비 단체에 의해 제안될 수 있지만, 적절한 상황이 발생하여 관련성이 높아질 때까지 주목받지 못할 수 있다. 존 W. 킹던은 "다중 흐름 접근법"에서 이러한 역학을 조사하기 위해 조직화된 무정부 상태의 아이디어를 발전시켜 공공 정책 분야에 적용했다.[9]킹던은 쓰레기통 모형에서 사용되던 용어 중 일부를 변경했다. 문제는 그대로 문제로 유지되었지만, 해결책은 정책으로, 참여자는 정치로 바꾸었다. 이러한 흐름은 정책 창(선택 기회)에서 수렴하거나, 킹던의 표현에 따르면 결합한다. 모호성, 경쟁, 불완전한 선택 과정, 행위자의 제한된 시간, 그리고 의사 결정 과정이 "포괄적으로 합리적"이지도 않고 선형적이지도 않다는 점은 다중 흐름 접근법의 몇 가지 핵심 요소이며, 조직화된 무정부 상태의 일반적인 특성을 명확하게 반영한다.[10]

5. 2. 3. 심리학 연구 (Research in Psychology)

심리학 분야의 연구 과정은 조직화된 무정부 상태로 해석될 수 있다.[11] 심리학은 공유된 지적 패러다임을 가진 일관된 구조라기보다는 아이디어와 이론의 느슨한 집합체에 가깝다. 연구에 사용되는 기술은 완전히 이해되지 않을 수 있으며, 데이터 분석 또는 연구 수행 방법은 필요에 따라 다른 분야에서 가져온다. 연구 과정 참여는 유동적이어서, 학생, 한두 편의 논문만 발표하고 연구를 지속하지 않는 교수, 연구를 평생의 직업으로 삼는 사람 등 다양한 사람들이 연구를 수행한다.[11]조앤 마틴은 이러한 조직화된 무정부 상태의 특징을 인식하고, 심리학 연구 과정에 쓰레기통 모형의 개정된 버전을 적용했다.[11] 마틴의 모형은 원래 모형의 네 가지 흐름을 재구성했다.

| 흐름 | 설명 |

|---|---|

| 문제 | 이론적 문제의 매개변수로 간주된다. |

| 해결책 | 연구 과정의 결과로 간주된다. |

| 선택 기회 | 연구에 사용할 방법론을 선택하는 것으로 이해되었다. |

| 참가자 흐름 | 자원으로 재명명되었는데, 이는 조직 의사 결정과 달리 행위자뿐만 아니라 특정 지식과 기술 세트, 재정, 연구 대상 및 연구 수행을 위한 특정 환경 접근도 필요함을 반영하기 위함이다. |

심리학 연구 과정의 쓰레기통 모형은 일부 연구 주제가 왜 다루어지지 않는지, 특정 이론적 문제가 왜 단일 방법론적 접근 방식과만 연결될 수 있는지, 연구자가 왜 평생 동안 동일한 문제에 계속 매달릴 수 있는지, 일부 방법이 왜 거의 적용되지 않는지, 그리고 왜 이 분야가 때때로 거의 진전을 보이지 않는 것처럼 보이는지 설명한다.[11]

참조

[1]

서적

Organizational Analysis

Coursera

[2]

논문

A garbage can model of organizational choice

1972

[3]

논문

The Latent Organizational Functions of the Academic Senate: Why Senates Do Not Work But Will Not Go Away

1989

[4]

웹사이트

The Origins of the Garbage Can Model

https://www.youtube.[...]

2011

[5]

논문

Symbols, Sublimes, Solutions, and Problems: A Garbage Can Model of Megaprojects

2017

[6]

논문

Learning in 'Organized Anarchies': The Nature of Technological Search Processes at Trade Fairs

2015

[7]

서적

Leadership and Ambiguity: The American College President

McGraw-Hill

[8]

서적

Policy Making and Effective Leadership

Jossey-Bass

[9]

서적

Agendas, alternatives, and public policies, second edition

Longman

[10]

논문

Kingdon's Multiple Streams Approach: What Is The Empirical Impact of this Universal Theory?

2016

[11]

논문

A Garbage Can Model of the Psychological Research Process

1981

[12]

서적

Culture and demography in organizations

Princeton University Press

[13]

논문

A garbage can model of government IT project failures in developing countries: The effects of leadership, decision structure and team competence

2016

[14]

논문

Garbage Can Code: Mysteries in the Original Simulation Model

2015

[15]

서적

The Garbage Can Model of Organizational Choice: Looking Forward at Forty

Emerald Group Publishing Limited

2012

[16]

서적

Models and methods in social network analysis

Cambridge University Press

[17]

서적

Organizational Analysis

Coursera

[18]

논문

A garbage can model of organizational choice

1972

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com