아이타페 전투

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아이타페 전투는 1944년 7월 10일부터 8월 25일까지 뉴기니 북부 아이타페에서 벌어진 태평양 전쟁의 전투이다. 연합군은 필리핀으로 진격하기 위한 작전의 일환으로 아이타페를 점령했고, 이에 고립된 일본 제18군은 아이타페 탈환을 시도했다. 일본군은 1만 명 규모로 공격을 시작했으나, 미군의 방어와 반격에 막혀 8,000명에서 1만 명의 사상자를 내고 패퇴했다. 미군은 약 3,000명의 사상자를 기록했다. 이 전투에서 일본군은 막대한 피해를 입고 웨왁으로 철수했으며, 이후 호주군이 미군을 대신하여 추격전을 벌였다.

더 읽어볼만한 페이지

- 산다운주 - 바니모

파푸아뉴기니의 작은 읍 바니모는 임업이 주요 산업이며 성 십자가 성당이 위치한 열대 우림 기후 지역이자 서핑 명소이며, 비자 갱신을 위해 국경을 넘나드는 외국인 노동자들이 방문하는 곳이다. - 산다운주 - 스코트나무타기캥거루

스코트나무타기캥거루는 파푸아뉴기니 토리첼리 산맥 등 제한된 지역에 서식하며 멸종위기에 처한 희귀 캥거루 종으로, 초식성이며 암컷이 새끼를 돌보고 서식지 파괴와 사냥으로 개체수가 급감하여 보존 노력이 이루어지고 있다. - 1944년 일본 - 창씨개명

창씨개명은 일제강점기 조선총독부가 내선일체를 명분으로 조선인의 성과 이름을 일본식으로 바꾸도록 강요한 황국신민화 정책으로, 천황 중심의 국가 체계에 통합하려는 목적을 가졌다. - 1944년 일본 - 도조 내각

도조 내각은 도조 히데키가 이끈 전시 내각으로, 태평양 전쟁을 수행하고 국가 동원 체제를 강화했으나, 무리한 전쟁으로 일본을 패망으로 이끌었다는 비판을 받는다. - 1944년 7월 - 브레턴우즈 체제

브레턴우즈 체제는 제2차 세계 대전 이후 국제 경제 질서 안정을 위해 미국 달러를 기축 통화로 하고 금본위제를 채택하여 국제통화기금(IMF)과 국제부흥개발은행(IBRD)을 설립했으나, 닉슨 쇼크로 붕괴되어 변동 환율 제도로 전환되었다. - 1944년 7월 - 괌 전투 (1944년)

괌 전투 (1944년)는 1944년 미국이 일본으로부터 괌을 탈환하기 위해 벌인 전투로, 미군은 압도적인 화력을 바탕으로 7월 21일 상륙 작전을 개시하여 8월 10일 괌을 탈환하였지만, 차모로족은 일본군의 피해를 입었다.

| 아이타페 전투 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 전투 개요 | |

| 전투명 | 드리니우모르 강 전투 |

| 관련 전쟁 | 뉴기니 전역 |

| 시기 | 1944년 7월 10일 – 8월 25일 |

| 장소 | 아이타페 근처, 뉴기니 |

| 결과 | 미국의 승리 |

| 교전 세력 | |

| 지휘관 및 부대 | |

| 미국/연합군 총사령관 | 월터 크루거 |

| 미국/연합군 지휘관 | 찰스 P. 홀 윌리엄 H. 길 클래런스 A. 마틴 줄리안 W. 커닝햄 |

| 일본군 사령관 | 아다치 하타조 |

| 미국/연합군 부대 | 제11군단 (미국) 제31보병사단 (일부) 제32보병사단 제43보병사단 |

| 일본군 부대 | 제18군 제20사단 제41사단 |

| 병력 규모 | |

| 일본군 | 약 20,000명 |

| 피해 규모 | |

| 미국/연합군 | 전사: 440명 부상: 2,550명 실종: 10명 |

| 일본군 | 8,000–10,000명 |

| 기타 | |

| |

2. 배경

드리니모어 강은 전투 당시 뉴기니 영토의 일부였던 북부 해안의 아이타페에서 동쪽으로 약 약 32.19km 떨어져 있었다. 1942년 동안 일본군은 뉴기니 대부분을 점령했지만, 1943년 내내 연합군은 서서히 우위를 점했다.[1] 1944년 초, 연합군은 필리핀으로 진격하기 위한 일환으로 뉴기니 북부 및 서부 해안을 따라 일련의 상륙 작전을 시작했다.[2]

1944년 4월 22일, 연합군은 홀란디아 주변의 몇몇 요충지에 상륙하여 렉리스 작전과 퍼시큐션 작전의 일환으로 아이타페를 점령했다. 그 과정에서 그들은 웨왁과 한사 만 주변의 강력한 일본군 진지를 우회하여 일본 제18군을 차단했는데, 이 군대는 네덜란드령 뉴기니에 있는 일본 제2방면군을 향해 서쪽으로 후퇴하고 있었다. 아이타페를 점령한 후, 미국 제163 연대 전투단(163 RCT)은 5월 초까지 그들의 진지를 강화했으며, 이후 윌리엄 H. 길 소장이 지휘하는 제32보병사단에 의해 교대되었다. 이 지역의 비행장 주변에 방어선이 구축되었으며, 결국 아이타페 동쪽으로 약 48.28km까지 확장되었고, 단드리와드 강을 따라 여러 전초 기지가 포함되었다.[3] 이 위치에서, 미군은 아이타페에서 동남쪽으로 약 약 144.84km 떨어진 웨왁을 중심으로 한 지역에서 일본군을 찾아내기 위한 순찰을 수행했다.[4]

이 지역을 점령하고 있던 일본군은 제18군에서 차출되었다. 이 부대는 라에 전투, 휴온 반도 캠페인, 피니스터 산맥 캠페인에서 심각한 손실을 입었고 증원을 받지 못했다. 아다치 하타조 중장의 지휘하에, 이 부대는 약 20,000명의 병력으로 구성되었으며,[42] 주요 전투 부대는 제20사단과 제41사단이었다.[5] 제51사단의 제66연대도 제20사단을 증원하기 위해 배속되었다.[6]

암호 해독과 노획된 문서, 연합 정보국 순찰 및 기타 소스로부터 얻은 정보는 일본 제18군이 연합군 방어선을 돌파하여 아이타페를 탈환할 의도로 드리니모어(일본군은 ''한토''[7]라고 불렀다)에 접근하고 있음을 나타냈다.[8][9] 전투에 앞서, 일본군은 서쪽 보급선을 구축하고 웨왁에서 60km의 도로를 건설했으며, 수송 작전을 보호하기 위해 일련의 해안 방어 시설을 설치했다. 그럼에도 불구하고, 보급품은 약 7,000명의 병력이 수작업으로 운반해야 했다.[10] 제18군은 6월 초 현재 주요 전투에 필요한 일본군 군수 매뉴얼에 명시된 탄약의 절반만을 가지고 있었으며, 병사들은 평소의 절반의 식량을 받았다.[11]

5월 말부터 월터 크루거 장군은 일본군의 증강에 대한 일련의 정보에 대응하여 이 지역에 증원을 명령했다.[12] 6월 말, 연합군은 제43보병사단을 뉴질랜드에서 이동시키기 시작했고, 제112기병연대와 제124보병연대(후자는 제31보병사단에서 왔음[13])이 동부 뉴기니에서 도착했다. 5월 말 내내, 일본군은 단드리와드를 따라 미군 전초 기지에 접근했고, 일련의 충돌 후, 6월 초 아다치의 군대는 미국군이 야카물 지역에서 철수하여 드리니모어 강을 따라 주 병력과 합류하도록 강요했다.[3] 6월 말까지, 이 지역의 연합군은 군단 규모로 증강되었고, 제11군단 사령관 찰스 P. 홀 소장은 아이타페에 사령부를 설치했다.[4] 이 무렵, 줄리안 W. 커닝햄 준장이 지휘하는 제112 기병 연대 전투단을 중심으로 한 엄호 부대는 드리니모어 강을 따라 아이타페의 동쪽 측면을 방어하기 위해 동쪽으로 약 약 32.19km 파견되었다.[14]

이러한 준비에도 불구하고, 연합군의 정보 상황은 혼란스럽고 모순되었다. 공격에 앞서, 연합군 순찰대는 7월 초까지 일본군의 병력 집중 지역을 찾을 수 없었다.[15] 홀과 더글러스 맥아더 장군의 정보 참모인 찰스 A. 윌러비 준장은 6월 동안 일본군이 공격을 수행할 수 없다고 믿었다. 그들은 그러한 공격이 임박했음을 나타내는 해독된 일본군 무선 메시지에 접근할 수 있었지만, 두 사람 모두 다른 일본군 메시지가 제18군의 절박한 군수 상황을 드러냈기 때문에 이를 가능성이 낮다고 간주했다.[16] 전투 순찰에서 얻은 정보를 포함한 추가 정보로 인해 6월 말과 7월 초에 미국군은 일본군의 공격을 예상하여 여러 차례 경계 태세를 갖추었다. 일본군이 작전을 지연해야 했기 때문에 공격은 발생하지 않았다. 공격이 시작되었을 때 미국군은 기습을 받았다.[17]

2. 1. 연합군의 도약 작전과 일본 제18군의 고립

1944년, 연합군은 필리핀 탈환을 목표로 뉴기니 북부 해안을 따라 '도약 작전'(Leapfrogging)을 전개했다. 이 과정에서 연합군은 일본군의 주요 거점인 웨왁을 우회하여 아이타페에 상륙했다. 이로 인해 일본 제18군은 연합군 후방에 고립되어 전략적 가치를 상실했다.당시 일본 제18군은 라에 전투, 휴온 반도 캠페인, 피니스터 산맥 캠페인 등에서 큰 피해를 입어 전력이 약화된 상태였다.[42] 아다치 하타조 중장이 지휘하는 제18군은 약 20,000명의 병력으로 구성되었으며,[42] 주요 전투 부대는 제20사단과 제41사단이었다.[5] 제51사단의 제66연대도 제20사단을 지원하기 위해 배속되었다.[6]

보급이 끊긴 상황에서 일본군은 5만 명이 넘는 병력을 유지해야 했고, 식량 부족 문제에 직면했다.[11] 아다치 중장은 아이타페 공격을 통해 연합군의 진격을 저지하고 보급 문제를 해결하고자 했다. 이 작전은 '맹작전'으로 명명되었다. 아다치의 상관인 아난 유지 대장은 이 계획을 지지했다. 그러나 대본영과 남방군은 제18군이 현지에서 지구전을 통해 전력을 보존하기를 기대했고, 적극적인 행동 중지를 촉구했다. 하지만 현실적으로 보급이 끊긴 상황에서 많은 인원을 부양하는 것은 불가능했고, 비축 식량도 부족했다. 결국 제18군은 절망적인 상황에도 불구하고 식량 고갈 전에 아이타페 공격을 감행하기로 결정했다.

제18군은 3개 사단을 보유했지만, 실제 전투력은 매우 낮았다. 제51사단은 비스마르크 해 해전과 라에 전투에서, 제20사단은 핀슈하펜 전투에서 큰 손실을 보았고, 병사들은 영양실조와 질병에 시달렸다.

2. 2. 일본군의 공격 계획과 미군의 암호 해독

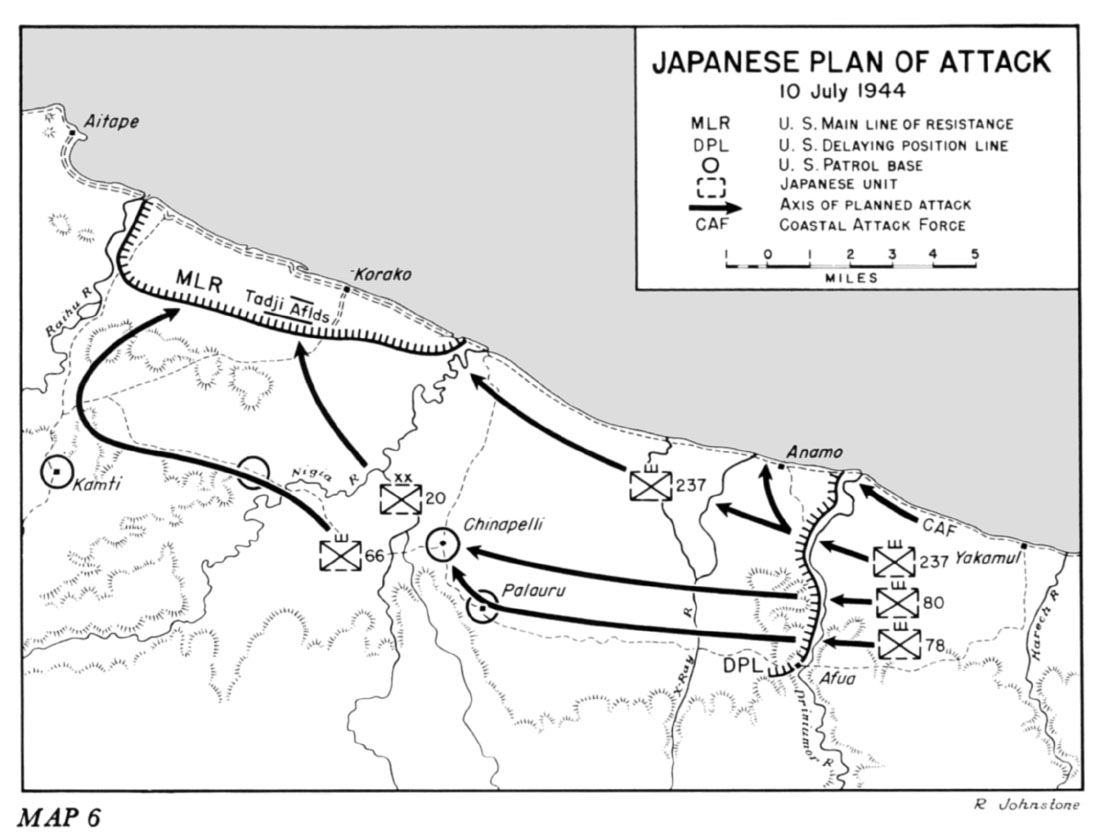

일본 육군 제18군 사령관 아다치 하타조 중장은 아이타페를 탈환하여 연합군의 서진을 저지하기 위한 '맹작전'(もうさくせん)을 계획하였다. 제2방면군 사령관 아난 유지 대장은 이 계획을 지지하였다. 그러나 대본영과 남방군은 제18군이 현지에서 지구전을 통해 전력을 보존하기를 기대했다.[49]미군은 일본군의 암호 통신을 해독하여 공격 계획을 사전에 파악하고 있었다. 미군은 일본 제20사단으로부터 노획한 암호서와 난수표를 통해 뉴기니 방면 일본 육군 암호 통신을 해독할 수 있었다. 이를 통해 일본 남방군이 6월 1일에 발신한 잠수함 물자 수송 요청 전문과 제18군의 6월 20일 발신 전문을 방수(傍受)하여 공격 계획을 탐지했다. 이는 울트라 정보(en)의 대표적인 성공 사례로 꼽힌다.[49]

미국 제6군 사령관 월터 크루거 중장은 제32보병사단의 잔여 병력, 제124연대 전투단(제31보병사단에서 차출), 제43보병사단을 아이타페에 급파하여 방어 태세를 강화했다. 이로써 아이타페 주변의 미군은 총 2개와 3분의 2개 사단의 병력으로 증강되었다.[50]

3. 전투 경과

1944년 6월, 일본군은 드리뉴모르 강(일본군 호칭: 카와나카지마)에서의 전투를 예정하고 전진했다. 안다치 중장은 참가 병력 35,000명 중 전투 요원 20,000명을 이끌었고, 나머지 15,000명(원래의 병참 7,000명 외 제41사단 주력 등)은 물자 수송에 투입했다.[51] 그러나 작전을 위한 물자 수송은 거의 진척되지 않았다. 자동차 도로 구축을 시도했지만 우기 때문에 불가능했고, 대발동정 등의 선박을 이용한 해상 수송도 항공기나 어뢰정의 공격으로 어려움을 겪었다.[52] 6월 14일부터 24일까지는 호주 해군의 중순양함 "오스트레일리아"와 경순 2척을 주축으로 하는 제74임무부대가 일본군 병참선에 함포 사격을 가했고, 격렬한 공습도 병행되었다. 이로 인해 일본군의 물자 수송과 후속 부대 이동은 더욱 어려워졌다. 그럼에도 일본군은 제20사단을 선봉으로 전진, 미군 전초 기지를 격파하며 드리뉴모르 강까지 10km에 육박했다.

7월 10일 21시 30분, 물자 부족 상태에서 일본군은 드리뉴모르 강 도하 공격을 시작했다. 일본군은 소량의 포탄으로 10분간 준비 사격을 한 후, 제20사단과 보병 제237연대(제41사단 소속)가 하구에서 3km 상류의 도하 지점을 도하하여 전진했다. 당시 강가에 있던 미군은 3개 대대에 불과했고, 일본군은 도하 지점을 지키던 제128연대 제2대대 진지를 돌파하여 식량 등을 노획했다. 일본 보병 제237연대는 미군을 해안으로 압박했고, 제20사단은 상류로 선회하여 강가 아푸아 진지를 포위했다. 제18군 사령부는 초반 전과에 고무되었다.

미군 제32사단 부사단장은 방어선을 서쪽으로 이동하려 했지만, 크루거 소장은 드리뉴모르 강 방어선 유지를 결정했다.

초기 공격에서 일본군은 미군 전선 중앙을 돌파하여 약 약 4.83km 서쪽의 코로날 크릭과 X-ray 강 주변으로 철수시켰지만, 보급 및 통신 문제로 초기 성공을 활용하지 못했다.[3] 미군은 반격을 명령, 7월 13일에서 14일 사이에 전선 복구를 위해 북부와 남부 부대 사이 틈새를 메웠다.[25][26] 미군 반격을 지원하기 위해 제120, 129, 149 야전포병대대 등 105mm 곡사포 3개 대대가 투입되었고(제149대대는 제31보병사단 소속), 제129, 149대대는 북부, 제120대대는 남부 부대를 지원했다. 이 포격은 155mm 포 1개 대대(제181)로 강화되었다.[27] 미군은 정글에서 후퇴전을 벌인 후 재집결, 13일까지 돌파구를 막기 위해 반격했다. 미군 제124보병연대 2개 대대가 투입되어 파우프 마을의 일본군 제237보병연대 포위를 방해했고, 티버 주변에서 추가 충돌이 발생했다.[28]

7월 15일에서 16일경, 일본군은 아푸아 북서쪽 제20사단 병력으로 새로운 공격을 준비했다.[29] 이 공격은 연합군 남쪽 측면에서 미군 제112기병연대와 제127보병연대 병력과 격렬하게 충돌했지만,[30] 일본군은 마을 점령에 실패, 여러 번 점령과 철수를 반복했다.[3] 7월 나머지 기간 동안 강 서쪽에서는 소대/중대, 중대/대대, 대대 규모 부대가 해안, 정글, 토리첼리 산맥 주변에서 충돌하며 치열한 전투를 벌였다.[31][32] 정글 백병전이 벌어지면서,[33] 강에 고립된 일부 미군은 일본군에 포위되어 압박받았다. 7월 22일까지 일본군은 아푸아를 점령했지만, 다음 날 미군 제127보병연대 증원군이 고립된 기병대를 구출했다.[34] 일본군 지휘관 아다치는 예비 연대인 제66연대와 제41사단 주력을 제20사단과 함께 투입, 아푸아 주변에서 7월 29일부터 공격을 시작했으나 큰 피해를 입었다.[35]

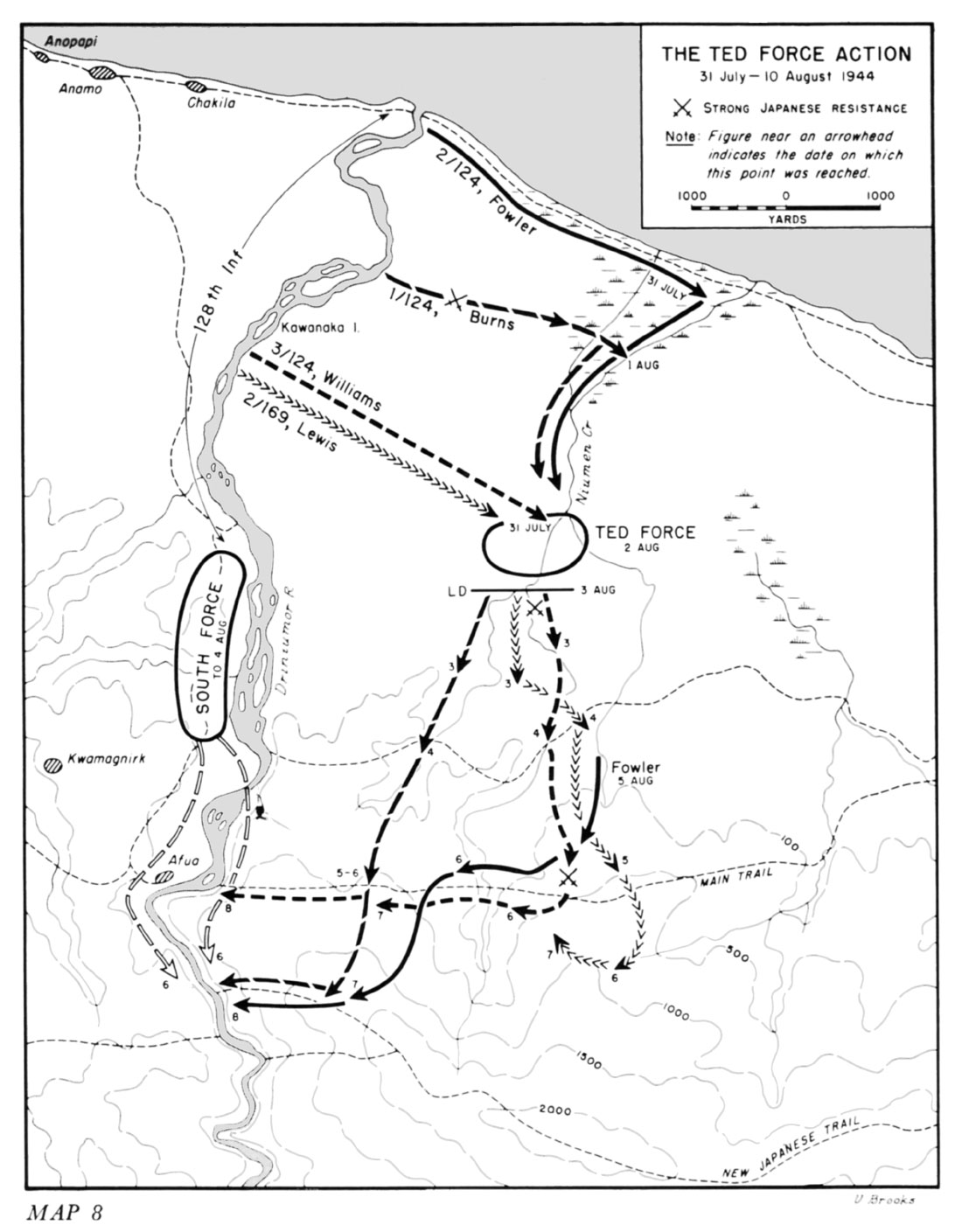

7월 29일에서 31일경, 미군은 반격을 준비했다. 제124, 169보병연대가 연합군 북쪽 해안에서 드리니모르 강 동쪽으로 진격, 니우멘 크릭까지 간 후 남쪽으로 선회하여 서쪽으로 이동, 미군 남쪽 측면을 공격하는 일본군을 포위하는 작전이었다.[36] 8월 초, 아푸아에 대한 일본군 공격은 약화되어 동쪽으로 밀려났다. 해안 근처 일본군 우익은 방어 자세로 전환, 강력히 저항한 후 야카물과 말집 주변에서 재보급 및 재편성을 시도했다.[33]

전투 중 항공 지원은 No. 71 Wing RAAF 소속 호주 보파이터와 보퍼트, 타지와 사이드르에서 작전하는 제110정찰비행대대의 미군 항공기가 제공했다.[38][39] 해군 함포 지원은 제74임무부대 (TF 74)가 제공했는데, 호주 순양함 (오스트레일리아, 슈롭셔), 호주 구축함 (아룬타, 워라문가), 미 해군 구축함 (아먼, 바체)으로 구성되었다. 연합군 어뢰정과 구축함은 아이타페와 웨와크 사이 일본군 바지선 보급 수송선을 차단하고 해안 진격로를 따라 병력 집중 지역에 포격을 가했다.[40] 밀집된 지형 때문에 대부분의 보급품은 육로 대신 공중 투하로 지상 미군에게 전달되었다.[41]

3. 1. 일본군의 초기 공세 (1944년 7월 10일 ~ 12일)

7월 10일 밤, 일본군 약 10,000명이 드리니모르 강을 따라 대규모 공격을 시작했다.[18] 이 공격을 지원하기 위해 일본군은 정글을 통해 70mm와 75mm 곡사포 여러 문을 전진시켰다.[3] 일본군의 공격 계획은 제78보병연대, 제80보병연대, 제237보병연대의 3개 연대가 파우프와 아푸아 사이 전선에서 동시에 공격하는 것이었다.[19][20] 5분간의 포격 후, 7월 10일 22시 55분에 공격이 시작되었다.[3]

초기 공격은 지형적 어려움으로 인해 제대로 조율되지 못했다. 제78보병연대가 제80보병연대보다 20분 먼저 공격을 시작했고, 제237보병연대의 주력이 7월 11일 오전 2시경에 뒤따랐다. 오전 3시까지 공격은 약 약 1188.72m 정도 전진한 후 잦아들었다. 두 번째 공격은 237보병연대의 잔여 병력, 의료, 참모 및 포병 병력이 드리니모르 강을 건너면서 오전 5시경에 시작되었다. 이 두 번째 이동은 새벽까지 계속되었고, 제78보병연대와 제80보병연대의 주력 부대가 미군 전선에서 북서쪽으로 약 약 731.52m 떨어진 고지에서 재편성을 시작했다. 제237보병연대는 연대장인 나라 대령이 사령부와 떨어지면서 재편성에 더 오랜 시간이 걸렸다.[21]

일본군 3개 연대의 연합 공격에 맞서, 미국 제128보병연대 E중대와 G중대는 7월 10일에서 11일 사이에 공격의 주된 피해를 입었다. 이들은 중기관총과 박격포 사격뿐만 아니라, 드리니모르 강 동쪽 제방을 따라 배치된 제120야전포병연대와 제129야전포병대대의 간접 사격 지원을 받았다. 일본군은 막대한 사상자를 냈고, 기관총 및 간접 사격 지원 무기를 포함한 많은 장비가 파괴되었다. G중대는 주로 자리를 지킬 수 있었는데, 제127보병연대의 지원 대대가 우측을 지켰지만, E중대의 중앙 전선은 압박에 붕괴되었다. 최소 30명의 중대원이 사망하거나 부상을 입었지만, 생존자 중 일부는 H중대의 지원 부대와 함께 해안 근처의 미군 좌익에 있는 F중대의 전선으로 철수할 수 있었다. 다른 사람들은 적어도 3일 동안 일본군 전선 뒤에 남겨졌다.[22]

막대한 사상자에도 불구하고, 초기 공격의 일본군은 계속 압박하여 미군 전선에 주요 돌파구를 만들었다. 이에 대응하여, 미군은 7월 11일에서 12일 사이에 일본군의 추가 진격을 막기 위해 지연 위치로 철수를 시작했다.[23][24]

3. 2. 미군의 반격과 전선 교착 (1944년 7월 13일 ~ 28일)

1944년 7월 13일 이후, 미군은 증원 부대를 속속 전장에 투입하여 반격을 시작했다. 미군은 전차와 200문 이상의 화포, 항공 지원을 바탕으로 우위를 점하며 일본군에 격렬하게 저항했다.[51] 7월 15일에는 미군이 도하 지점을 탈환하여 일본군 보병 제237연대를 고립시켰다.[51] 7월 17일 일본군은 보병 제239연대를 투입해 도하 지점 재탈환을 시도했으나 격퇴되었고, 보병 제237연대는 7월 22일까지 괴멸 상태로 강 건너편에서 철수했다.[51]일본군은 제41사단의 후속 부대와 보병 제66연대를 투입, 8월 1일부터 아푸아(Afua) 진지 공격을 시작했다. 그러나 미군은 일본군을 유인하여 격렬하게 응사한 후 진지를 포기하고 후퇴하여, 진출해 온 일본군에 진지째 포격을 가하는 전술을 반복했다.[51] 일본군은 막대한 피해를 입고 공격에 실패했다.

3. 3. 미군의 포위 기동과 일본군의 패퇴 (1944년 7월 29일 ~ 8월 25일)

1944년 8월 4일, 일본군 각 보병 연대는 전력이 100명 이하로 줄었다. 아이타페 전투에 투입된 7개 연대의 생존자를 모두 합쳐도 1개 대대 정도의 인원밖에 남지 않았다. 제20사단의 보병 제78연대는 인원의 97%를, 보병 제80연대는 95%를 잃었고, 제41사단의 보병 제239연대는 사실상 전멸했다.[51] 탄약과 식량도 바닥난 상태에서, 안다치 중장은 작전 중지를 결정했다. 일본군은 철수를 시작하여 8월 10일경까지 드리뉴모르 강 부근에서의 전투는 끝났다.[52]4. 결과 및 영향

일본군은 아이타페 탈환에 실패했으며, 8,000명에서 10,000명에 달하는 막대한 사상자를 냈다.[42][43] 미군은 전사 440명, 부상 2,550명, 실종 10명 등 약 3,000명의 사상자를 기록했다.[42] 이 전투에서 미군 4명에게 명예 훈장이 추서되었는데(모두 사후 추서), 그 명단은 다음과 같다.

- 도널드 R. 로바우 (127 보병 연대, 사병)

- 제럴드 L. 엔들 (128 보병 연대, 상사)

- 조지 W. G. 보이스 주니어 (112 기병 연대, 소위)

- 데일 엘던 크리스텐슨 (112 기병 연대, 소위)

전투에 참여한 미군 부대 중에서는 112 기병 연대, 124 보병 연대, 169 보병 연대가 가장 큰 피해를 입었다.[15]

전투 이후 일본군은 웨왁으로 철수하여 지구전을 펼쳤다. 아다치는 휘하 부대를 재편성하여 사령부를 웨와크로 옮겼다.[44] 제51사단도 그곳에 주둔했고, 제20사단은 부트, 다구아, 마프릭 사이에, 제41사단은 아눔브 강-발리프 지역으로 이동했다.[44] 그러나 보급 부족과 질병으로 인해 큰 피해를 입었다.[44] 일본군은 자급자족 작전을 시작할 수밖에 없었으며, 이후 호주군과 아이타페-웨와크 전투에서 충돌했다.[44]

일본군은 큰 타격을 입고 패퇴했다. 『전사총서』에 따르면, 이 작전으로 인한 일본 제18군 손해는 약 9,000명이었다.[53] 1944년 7월 10일부터 8월 5일까지의 전투에서 일본군은 1만 3,000명이 전사했다는 설도 있다.

아다치 중장은 웨왁에서 지구전을 펼치려 했지만, 아이타페 전투는 "입 줄이기 작전"이라는 비판을 받기도 했다. 당시 전투에 참가한 제18군 장병 사이에서도 이러한 소문이 돌았다고 한다.[55]

5. 한국과의 관계

(이전 출력이 원본 소스 부재로 인한 빈 응답이었으므로, 수정할 내용이 없습니다. 원본 소스를 제공해주시면 해당 소스를 바탕으로 위키텍스트를 작성하고, 그 결과물을 다시 검토 및 수정해드리겠습니다.)

참조

[1]

문서

Dennis et al, pp. 420–425

[2]

문서

Smith, p. 13

[3]

웹사이트

Battle of the Driniumor River, 10 July – 25 August 1944

http://www.historyof[...]

2020-11-08

[4]

문서

Morison, p. 72

[5]

문서

Smith, pp. 130–131

[6]

문서

Tanaka, pp. 205 & 219

[7]

문서

Drea 1984, p. 164

[8]

문서

Smith, pp. 131, 146

[9]

문서

Drea 1984, pp. xi, 37–38

[10]

문서

Tanaka, pp. 205–207

[11]

문서

Drea 1992, p. 146

[12]

문서

Drea 1992, p. 147

[13]

문서

Smith, pp. 132–133

[14]

문서

Smith, pp. 134–135

[15]

문서

Morison, p. 73

[16]

문서

Drea 1992, pp. 145–147

[17]

문서

Drea 1992, pp. 148–150

[18]

문서

Drea 1993, p. 28

[19]

문서

Smith, pp. 152–153

[20]

문서

Tanaka, p. 89

[21]

문서

Smith, pp. 152–154

[22]

문서

Smith, p. 152

[23]

문서

Drea 1984, pp. 73–79

[24]

문서

Smith, pp. 154–158

[25]

문서

Smith, p. 169.

[26]

문서

Drea 1984, pp. 86–88

[27]

문서

Smith, p. 159

[28]

문서

Smith, pp. 159, 163–164

[29]

문서

Drea 1984, p. 89

[30]

문서

Smith, pp. 171–172

[31]

문서

Smith, pp. 171–176

[32]

문서

Drea 1984, p. 90

[33]

문서

Tanaka, p. 90

[34]

문서

Smith, pp. 171–177

[35]

문서

Tanaka, pp. 90, 223–225

[36]

서적

[37]

서적

[38]

서적

[39]

서적

[40]

서적

[41]

서적

[42]

서적

[43]

서적

[44]

서적

[45]

문서

[46]

서적

[47]

서적

[48]

서적

[49]

서적

日本の暗号を解読せよ―日米暗号戦史

草思社

[50]

서적

[51]

서적

[52]

서적

[53]

서적

戦史叢書 南太平洋陸軍作戦(5)

[54]

서적

土壇場における人間の研究

[55]

서적

野哭―ニューギニア戦記

[56]

웹사이트

Campaign history

http://ajrp.awm.gov.[...]

[57]

서적

知られざる戦争犯罪

大月書店

[58]

서적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com