원 영종 (9대)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

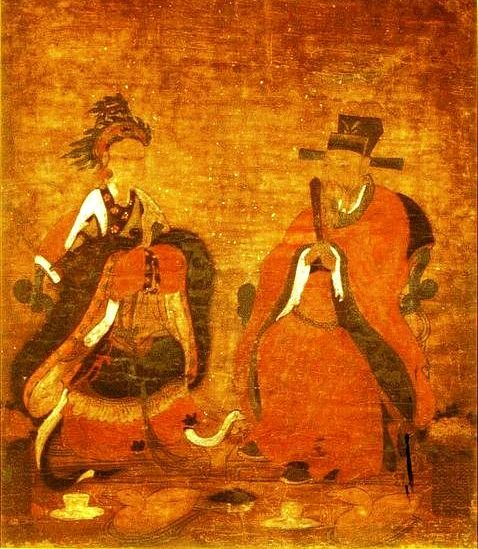

원 영종(9대)은 1320년 원나라의 황제에 즉위했으나 3년 만에 암살당했다. 그는 원 인종의 아들이자 쿠빌라이 칸의 증손으로, 1316년 황태자가 되었다. 즉위 후 유교적 통치 이념을 바탕으로 개혁 정치를 추진했으나, 몽골 귀족들의 반발을 사 암살당했다. 영종은 법제 정비, 성리학 진흥, 한족 문화 장려 등을 통해 국가 기강을 확립하려 했으나, 급진적인 개혁은 몽골 귀족들의 반발을 불러일으켰다. 1323년 남파의 변으로 암살당했으며, 1324년 태정제에 의해 예성문효황제로 추존되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 원 인종의 황자 - 우투시부카

원나라 인종의 아들 우투시부카는 안왕에 봉해졌으나 영종 즉위 후 강등되어 투옥, 사사된 비극적인 인물로, 원나라 정치사의 복잡성을 보여준다. - 1303년 출생 - 호조 다카토키

호조 다카토키는 가마쿠라 막부의 제14대 싯켄으로, 재임 기간 동안 여러 난과 막부 전복 시도를 겪었으며, 정치적 무능과 미흡한 대처로 가마쿠라 막부 멸망에 영향을 주었고 가마쿠라 공방전에서 자결하였다. - 1303년 출생 - 하즙

하즙은 고려 후기의 문신으로, 음서로 출사하여 판도좌랑을 지냈고 문과 급제 후 정치도감 정치관으로 전민 겸병 문제 해결에 노력했으며 문하찬성사로 치사, 진천부원군에 책봉, 시호는 원정이다.

| 원 영종 (9대) - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 칭호 | 제9대 몽골 제국의 카안(명목상, 제국의 분할로 인해) |

| 칭호 | 중국의 황제(제5대 원나라의 황제) |

| 이름 | 시데발라 |

| 전체 이름 | 몽골어: 시데발라 중국어: 碩德八剌 석덕팔랄 |

| 칸호 | 게겐 카안(; 격견 가한) |

| 묘호 | 영종(英宗) |

| 시호 | 예성문효황제(睿聖文孝皇帝) |

| 연호 | 지치(至治) 1321–1323 |

| 재위 기간 | 1320년 4월 19일 – 1323년 9월 4일 |

| 대관식 | 1320년 4월 19일 |

| 계승 | 원나라의 황제 |

| 이전 | 아유르바르와다 부얀투 칸 |

| 이후 | 예순 테무르 |

| 왕조 | 보르지긴 |

| 국가 | 원 |

| 출생과 사망 | |

| 출생일 | 1302년 2월 22일 |

| 사망일 | 1323년 9월 4일 |

| 사망 장소 | 원나라 남포 |

| 가족 | |

| 아버지 | 아유르바르와다 부얀투 칸 |

| 어머니 | 홍길라의 라드나시리 |

| 배우자 | 이키레스 씨족의 수가발라 황후(?–1323) |

| 기타 정보 | |

| 존호 | 계천체도경문인무대소효황제(繼天體道敬文仁武大昭孝皇帝) |

2. 생애

1302년 원 성종의 조카이자 원 세조 쿠빌라이 칸의 증손 친왕 아유르바르와다와 그의 정비 옹기라트씨 출신 라드나시리의 장남으로 태어났다. 1311년 1월 무종 카이산이 갑자기 죽고, 아버지 아유르바르와다가 즉위하였다. 시데발라는 아버지 인종이 할머니 다기 카툰에게 휘둘리는 것과, 다기 카툰 및 그 측근 테무데르에게 눌려서 사는 것을 목격했다.

1316년 11월 다기 카툰에 의해 황태자로 내정되었고, 1317년 아버지 인종은 시데발라를 중서령, 상서령, 추밀원사, 근위대 최고사령관직에 임명했다. 쿨룩 카안은 즉위 당시 경쟁 세력인 안서왕(安西王) 아난다를 제압했던 동생 부얀투 카안의 공로로 황태자로 삼아 후계를 보장하는 한편, 부얀투 카안이 조카에게 제위를 넘겨준다는 '무인수수(武仁授受)'의 약조를 한 바 있었다. 그러나 쿨룩 카안 사후, 그의 아들인 쿠살라는 황실의 냉대를 받다가 1316년 운남으로 유배되던 도중 섬서에서 반란을 일으킨 사건과 1317년 몽골고원에서 무종의 측근들이 일으킨 반란에 연달아 연루되어 알타이산맥을 넘어 중앙아시아로 도주했고, 그를 지지한 장교단 역시 숙청당했다. 옹기라트 씨족 역시 카이산의 두 아들이 옹기라트 씨족의 외손이 아니라는 이유로 도와주지 않고 방관하였다.

1320년 3월 1일 아버지 아유르바르와다가 사망하고, 4월 19일 대도 대명전(大明殿)에서 즉위식을 갖고, 연호를 지치(至治)로 정했다. 그러나 실권은 할머니 흥성태후 다기에게 있었다.[1]

시데발라는 즉위 초부터 그의 나이를 뛰어넘는 정치적 독립심과 결단력을 보여주었다. 1320년 여름, 게겐은 21세의 바이주를 좌승상으로 임명했다. 바이주는 잘라이르 출신으로, 훌륭한 가문 배경과 훌륭한 유교 교육을 받은 안통의 손자였으며, 이는 시다바라에게 여러 정치적 이점을 안겨주었다. 케식의 지휘관인 바이주는 칭기즈 칸의 유명한 장군 무칼리의 후손이었고, 고결한 인품을 지닌 인물로서 황제에게 큰 영향력을 얻어 테무데르의 영향력을 대체했다.

유교 외에도 게겐은 불교에도 헌신했다. 1321년 시데발라는 대도 서쪽 산에 '파스파 라마'를 기리는 불교 사찰을 지었고,[6] 감찰관들이 그를 비난하자 그들 중 몇 명을 죽였다. 그 중에는 몽골 황실의 충실한 신하였던 소야오엘하티미치라는 매우 뛰어난 관리도 있었다. 반면, 이슬람은 그의 통치 기간 동안 특히 심각한 차별을 받았다.[7] 황제가 상도에 있는 무슬림이 지은 사원을 파괴하고, 그들이 몽골에서 노예를 사서 중국인에게 다시 판매하는 것을 금지했다고 한다.

1322년 모후 라드나시리가 사망하고, 10월 6일 우승상 테무데르가 병사했으며, 11월 1일 태황태후 다기가 사망하면서 영종은 친정을 시작했다.[19] 테무데르의 관작을 삭탈하고 재산을 몰수했으며, 그의 아들들을 처형하고 일가를 도성에서 추방하였다.[19] 영종은 잘라이르부 출신의 바이주를 우승상에 임명하고, 좌승상직은 비워둔 채 장규(張珪)를 중서성 평장정사에 임명하였다.[19]

영종은 즉시 관원의 수를 줄이고 감독관원의 비리를 조사, 적발하여 처벌했으며 조역법(助役法)을 제정, 반포하였다.[19] 이후 법령 재정비를 추진하고, 유교 성리학적 가르침을 국정 운영의 주요 이념으로 삼는 한편, 중국 문화 홍보와 정착에 적극적으로 지원하였다.[19] 유교 성리학의 영향이 강화되면서 몽골 귀족 여성들의 재혼과 권한이 성리학적인 규제로 대폭 제한되었고,[19] 몽골 여성들이 공공장소에서 자유롭게 이동할 권리 역시 제한, 규제되었다.[10]

1323년 3월 26일 지원신략(至元新格)에 이어 제2차 법전인 대원통제(大元通制)를 반포하였다. 영종의 정책은 몽골 보수 귀족들의 이익에 반하는 것이었기에 테무데르의 측근들은 이에 반발하였다. 영종은 테무데르 세력을 견제했지만, 별다른 측근 세력을 구성하지는 못했다. 1322년 11월 태후가 죽자 영종은 태후궁 소속 휘정원 철폐를 선언했지만, 이는 시행되지 못했다.

1323년 5월 남송의 전 황제 송 공제가 한때 신세한탄, 혹은 몽골에 대한 증오를 표현한 시를 읊었다는 이유로, 영종은 그에게 자진을 명하여 처형했다.

지치 3년 8월 4일, 상도를 출발해 대도로 남하하던 중 남파(南波)에서 텍시, 친투무르 등은 게겐 카안과 바이주 등을 칼로 암살했다. ( 남파의 변)

1324년 9월 4일 영종은 자상과 과다출혈로 바로 사망했고, 고위 관료들과 옹기라트부 귀족들, 원나라 황족들은 당일 카라코룸에 있던 진왕 카말라의 아들 예순테무르를 옹립했다.

1324년 태정제가 시호를 예성문효황제(睿聖文孝皇帝), 묘호를 영종으로 추존했다.[14] 몽골식 존호는 게겐 황제(Гэгээн хаан)로, 중세 몽골어로 '밝다', '성자'라는 뜻이다.[14]

2. 1. 어린 시절

1302년 음력 2월 6일(2월 22일) 당시 황제 원 성종의 조카이자 원 세조 쿠빌라이 칸의 증손 친왕 아유르바르와다와 그의 정비 옹기라트씨 출신 라드나시리의 장남 혹은 둘째 아들로 태어났다. 음력 2월 2일 출생설도 있고, 1302년생설 외에도 1303년생 설, 1300년생 설이 있다. 원사와 원사연의, 신원사는 1302년생 설을 채택했다. 황금사에 의하면 시데발라는 쥐띠로써 1300년생이라 한다. 그의 이름 시데발라는 중세 몽골어로 깨달음을 뜻한다. 산스크리트어로 순수함을 뜻하는 수드(शुद्ध)와 그릇, 돛을 뜻하는 파라(पाल)의 합성어라는 설도 있다.형제로는 동생 우투사부카(兀都思不花)가 있는데 아버지 인종의 고려인 출신 황후 답리마실황후(答里麻失里皇后) 김씨 소생이라는 설이 있고, 라드나시리의 아들이라는 설도 있다.

1307년 1월 성종이 죽고 일부 귀족들은 그의 아버지 아유르바르와다를 추대했으나, 그해 3월 도성을 점령한 아유르바르와다는 황제위를 자신의 형 퀼리그 칸 카이산에게 양보하였다. 그리고 카이산은 시데발라의 아버지 아유르바르와다를 황태제로 임명하는 대신, 아유르바르와다가 황제위에 오르면 카이산 자신의 아들을 황태자로 임명하기로 약속하였다. 그러나 이 약속은 지켜지지 않았다.

시데발라의 어린 시절에 대한 기록은 원사, 원사연의 등에 전하지 않는다. 원사에 의하면 그의 성격은 강명(剛明)하고, 지진이 발생했을 때는 스스로 음식을 줄였으며, 철락(徹樂)했다 한다. 대만의 학자 야오다리(姚大力)는 베이징대학 출판사 발행 『몽원의 제도와 정치문화(蒙元制度與政治文化)』에 발표한 자신의 논문 "원 인종과 원나라 중기 정치(元仁宗與中元政治)"에서 시데발라에게 어떤 성격적인 결함이 있었다고 추정하였다.

1311년 1월 무종 카이산이 갑자기 죽고, 황태자 겸 상서령이었던 그의 아버지 아유르바르와다가 섭정으로 있다가, 자연스럽게 인종으로 즉위하였다. 시데발라는 아버지 인종이 할머니 다기 카툰에게 휘둘리는 것과, 다기 카툰 및 그 측근 테무데르에게 눌려서 사는 것, 아버지 아유르바르와다가 테무데르 일파를 싫어하는 것을 목격했다.

2. 2. 황태자 시절

1316년 11월 다기 카툰에 의해 황태자로 내정되었다. 시데발라는 사촌 형제 투그테무르, 쿠살라를 태자로 임명함이 가하다며 사양했다.1316년(연우 3) 12월 19일, 인종 아유르바르와다 부얀투 황제의 장남 자격으로 황태자에 책봉되었다.[1] 할머니 흥성태후 다기의 뜻에 의해 그를 태자로 책립했다고도 한다. 그는 몽골 제국과 원나라의 역대 카안 가운데 중국식 제위계승법에 의거해 적장자이면서 황태자를 거쳐 정식으로 즉위한 최초의 인물이 되었다.

1317년 아버지 인종 아유르바르와다 부얀투 황제는 시데발라를 중서령, 상서령, 추밀원사, 근위대 최고사령관직에 임명하여 중앙 부처, 군권, 근위대를 장악하게 했다.[2] 1317년 10월에는 아버지 인종은 그에게 정무를 주관하게 하였다.

쿨룩 카안은 즉위 당시 경쟁 세력인 안서왕(安西王) 아난다를 제압했던 동생 부얀투 카안의 공로로 황태자로 삼아 후계를 보장하는 한편, 부얀투 카안이 조카에게 제위를 넘겨준다는 '무인수수(武仁授受)'의 약조를 한 바 있었다. 그러나 쿨룩 카안 사후, 그의 아들인 쿠살라는 황실의 냉대를 받다가 1316년(연우 3) 운남으로 유배생활을 하던 도중 섬서에서 반란을 일으킨 사건과 1317년 몽골고원에서 무종의 측근들이 일으킨 반란에 연달아 연루되어 알타이산맥을 넘어 중앙아시아로 도주했고, 그를 지지한 장교단 역시 숙청당했다. 옹기라트 씨족 역시 카이산의 두 아들이 옹기라트 씨족의 외손이 아니라는 이유로 도와주지 않고 방관하였다.

시데발라는 옹기라트 씨족의 외손자로서 황태자직에 무난히 올랐다. 일부 귀족, 관료들은 그의 태자 책봉을 불쾌히 여겼다. 그러나 중서성과 상서성의 장이 된 시데발라는 당시 권력을 거의 독점하던 옹기라트 씨족의 권신 테무데르, 옹기라트 씨족을 밉게 보아, 이들과 갈등하였다. 한때 아버지 인종은 그를 위해 자신의 대칸위를 양위할 계획까지도 세워두었다.[16]

1319년 12월 12일 부황 인종의 명으로 국정사무를 결재하였다. 1320년 3월 7일 부황 인종 아유르바르와다가 병석에 누웠다가 다시 쾌차하였다. 그러나 부황 인종은 병석에 누운 상태에서도 술을 마셨다. 3월 18일 다시 병석에 눕게 되었다. 시데발라는 근심을 드러내며 하늘에 기도를 드렸다 한다.

2. 3. 통치 기간

1316년 11월 다기 카툰에 의해 황태자로 내정되었으나, 사촌 형제 투그테무르, 쿠살라를 태자로 임명함이 가하다며 사양했다. 그러나 1316년 12월 19일, 인종의 장남 자격으로 황태자에 책봉되었다. 이는 할머니 흥성태후 다기의 뜻에 의한 것이었다.[1] 그는 몽골 제국과 원나라의 역대 카안 가운데 중국식 제위계승법에 의거해 적장자이면서 황태자를 거쳐 정식으로 즉위한 최초의 인물이 되었다.1317년 아버지 인종은 시데발라를 중서령과 상서령에 임명하여 중앙 부처의 권한과 영추밀원사에 임명하여 군권을 주고, 근위대 최고사령관직에 임명하여 군권을 완전히 장악하게 했다. 1317년 10월에는 아버지 인종은 그에게 정무를 주관하게 하였다.

쿨룩 카안은 즉위 당시 경쟁 세력인 안서왕(安西王) 아난다를 제압했던 동생 부얀투 카안의 공로를 치하하며 황태자로 삼아 후계를 보장했지만, 부얀투 카안이 조카에게 제위를 넘겨준다는 '무인수수(武仁授受)'의 약조를 어기고 자신의 아들을 황태자로 삼았다. 쿨룩 카안 사후에 그의 아들인 쿠살라는 황실의 냉대를 받다가 1316년 운남으로 유배되던 도중 섬서에서 반란을 일으킨 사건과 1317년 몽골고원에서 무종의 측근들이 일으킨 반란에 연달아 연루되어 알타이산맥을 넘어 중앙아시아로 도주했고, 그를 지지한 장교단 역시 숙청당했다.

옹기라트씨족은 카이산의 두 아들이 옹기라트 씨족의 외손이 아니라는 이유로 도와주지 않고 방관하였다. 그는 옹기라트씨족의 외손자로서 황태자직에 무난히 올랐으나, 일부 귀족, 관료들은 그의 태자 책봉을 불쾌히 여겼다. 시데발라는 당시 권력을 거의 독점하던 옹기라트씨족의 권신인 테무데르, 옹기라트씨족을 밉게 보아, 이들과 갈등하였다.

1319년 12월 12일 부황 인종의 명으로 국정사무를 결재하였다. 1320년 3월 7일 부황 인종 아유르바르와다가 병석에 누웠다가 다시 쾌차하였다. 그러나 인종은 병석에 누운 상태에서도 술을 마셨다. 3월 18일 다시 병석에 눕게 되었다. 시데발라는 근심을 드러내며 하늘에 기도를 드렸다 한다.

아유르바르와다 부얀투 칸(원 인종)과 옹기라트(Khunggirad) 씨족 출신 라드나시리의 장남인 시디바라 왕자는 1316년에 황태자로 책봉되었고, 이후 칸으로 옹립되었다. 1년 후 그는 중서성과 추밀원의 명목상 수장이 되었다.[2]

1320년 3월 1일 아버지 아유르바르와다가 사망하고, 4월 19일 대도 대명전(大明殿)에서 즉위식을 갖고, 연호를 지치(至治)로 정했다. 그러나 실권은 할머니 흥성태후 다기에게 있었다.[1]

시디바라는 즉위 초부터 그의 나이를 뛰어넘는 정치적 독립심과 결단력을 보여주었다. 1320년 여름, 게겐은 21세의 바이주를 좌승상으로 임명했다. 바이주는 잘라이르 출신으로, 훌륭한 가문 배경과 훌륭한 유교 교육을 받은 안통의 손자였으며, 이는 시다바라에게 여러 정치적 이점을 안겨주었다. 케식의 지휘관인 바이주는 칭기즈 칸의 유명한 장군 무칼리의 후손이었고, 고결한 인품을 지닌 인물로서 황제에게 큰 영향력을 얻어 테무데르의 영향력을 대체했다.

유교 외에도 게겐은 불교에도 헌신했다. 1321년 시디바라는 대도 서쪽 산에 '파스파 라마'를 기리는 불교 사찰을 지었고,[6] 감찰관들이 그를 비난하자 그들 중 몇 명을 죽였다. 그 중에는 몽골 황실의 충실한 신하였던 소야오엘하티미치라는 매우 뛰어난 관리도 있었다. 반면, 이슬람은 그의 통치 기간 동안 특히 심각한 차별을 받았다.[7] 황제가 상도에 있는 무슬림이 지은 사원을 파괴하고, 그들이 몽골에서 노예를 사서 중국인에게 다시 판매하는 것을 금지했다고 한다.

1322년 모후 라드나시리가 사망하고, 10월 6일 우승상 테무데르가 병사했으며, 11월 1일 태황태후 다기가 사망하면서 영종은 친정을 시작했다.[19] 테무데르의 관작을 삭탈하고 재산을 몰수했으며, 그의 아들들을 처형하고 일가를 도성에서 추방하였다.[19] 영종은 잘라이르부 출신의 바이주를 우승상에 임명하고, 좌승상직은 비워둔 채 장규(張珪)를 중서성 평장정사에 임명하였다.[19]

영종은 즉시 관원의 수를 줄이고 감독관원의 비리를 조사, 적발하여 처벌했으며 조역법(助役法)을 제정, 반포하였다.[19] 이후 법령 재정비를 추진하고, 유교 성리학적 가르침을 국정 운영의 주요 이념으로 삼는 한편, 중국 문화 홍보와 정착에 적극적으로 지원하였다.[19] 유교 성리학의 영향이 강화되면서 몽골 귀족 여성들의 재혼과 권한이 성리학적인 규제로 대폭 제한되었고,[19] 몽골 여성들이 공공장소에서 자유롭게 이동할 권리 역시 제한, 규제되었다.[10]

2. 3. 1. 즉위 직후

1320년 3월 1일, 아버지 아유르바르와다가 사망하면서 황제의 자리에 올랐다.[1] 4월 19일 대도 대명전(大明殿)에서 즉위식을 갖고, 연호를 지치(至治)로 정했다. 유학으로 나라를 다스리겠다는 뜻을 밝혔으나, 실권은 할머니 흥성태후 다기에게 있었다.[1] 즉위 직후, 영종은 이복동생(혹은 친동생) 우투시부카의 작위를 안왕(安王)에서 순양왕(順陽王)으로 강등시켰는데, 그 이유는 알려져 있지 않다.[1]시데발라가 황제가 된 배경에는 흥성태후와 테무데르 일파의 역할이 컸다. 이들은 무종계 세력을 몰아내고, 시데발라의 어머니가 태후와 같은 콩기라트 출신이므로, 어리고 약한 황제를 조종하기 쉬울 것이라고 생각했다.[1] 시데발라는 1316년 12월 자신을 황태자로 세우려는 흥성태후에게 '어리고 능력이 없다'며 사양하고, 쿠살라를 황제로 세우고 자신은 그를 보좌하겠다고 했으나, 결국 태후의 뜻대로 되었다.[1]

즉위 직후, 영종은 상도 도성 내 이슬람 사원을 파괴하고, 이슬람 신자들을 상도에서 추방하였다.[1]

어린 황제는 즉위 초부터 정치적 독립심과 결단력을 보였다. 할머니와 테무데르의 영향력에 맞서기 위해, 1320년 여름 21세의 바이주를 좌승상으로 임명했다. 바이주는 잘라이르 출신으로 훌륭한 가문 배경과 유교 교육을 받았으며, 이는 시데발라에게 여러 정치적 이점을 주었다.[5]

2. 3. 2. 즉위 초반

1320년 3월 1일 아버지 아유르바르와다가 음주로 인한 낙상으로 사망하자, 영종은 상복을 입고 죽을 마시며 빈소를 지켰다. 3월 4일 할머니 흥성태후는 부황 인종이 태자태사로 전직시켰던 테무데르를 중서우승상으로 복직시켰다.[17]1320년 4월 19일 대도 대명전(大明殿)에서 황제로 즉위하였다. 그는 신하와 왕공, 부족장들을 대명전에 모아놓고 바이주에게 칭기스 칸의 금궤보훈(金匱寶訓)을 낭독하게 했다. 연호를 지치(至治)로 하고, 이유치국(以儒治國, 유학으로 나라를 다스리겠다)을 선언했다. 그러나 실권은 할머니 흥성태후 다기에게 있었다. 즉위 직후 영종은 친동생 혹은 서출 이복동생인 우투시부카의 작위를 안왕(安王)에서 순양왕(順陽王)으로 강등시켰다.

시데발라가 황제가 된 배경에는 흥성태후와 테무데르 일파의 책동이 있었다. 이들은 무종계 세력을 배척하고, 어리고 유약한 후계자를 조종하기 쉬울 것이라는 계산을 했다. 시데발라의 어머니가 태후와 같은 콩기라트 오복이었던 점도 고려되었다. 시데발라는 1316년 12월 자신을 황태자로 세우려는 흥성태후에게 어리고 능력이 없다는 이유를 들어 쿠살라가 대통을 이어야 한다고 사양했으나, 결국 태후의 의지대로 황태자가 되었다. 12월 19일 황태자 책봉 후 이듬해 중서령 및 추밀사를 겸임했다.

즉위 직후 영종은 상도 도성 내 이슬람 사원을 파괴하고, 이슬람 신자들을 추방하였다. 1320년 정월, 부얀투 카안이 붕어하자 시데발라는 즉위에 앞서 선제의 상을 주관하게 되었는데, 이 공백기를 틈타 흥성태후는 테무데르를 중서우승상으로 복직시키고,[17] 중서성 인사를 교체하여 조정을 장악하려 했다.

1320년 3월 11일 즉위한 영종은 다음 달에 칭기스 칸의 원훈 무칼리의 후손인 바이주를 중서평장정사(中書平章政事)로 기용하고, 전권을 주어 조정 실세로 만든 뒤 중서성 좌승상으로 승진시켰다. 어사대를 시켜 태후 직속 기관인 휘정원(徽政院) 관원들의 실책을 비판하고, 태후궁 휘정원에 압력을 가하는 등 실권 회복을 준비했다. 다기 카툰과 테무데르, 옹기라트부는 조정을 장악했지만, 영종은 친정을 시도했고, 이들의 뜻에 순순히 따르지 않았다.

1320년 5월 테무데르는 자신을 탄핵한 하등(賀勝)을 장수를 시켜 살해했다. 이후 테무데르는 인종 말년에 자신을 탄핵하려 한 관료들을 처형, 숙청, 유배보냈다.

1320년 7월 19일 영종은 낙양과 창평의 12역참의 관리 부실을 이유로 중서성 평장정사 내랄홀(乃剌忽)을 파면하고, 동생 우투시부카는 안왕에서 순양왕으로 강등시켰다. 그는 성리학자들을 기용하고, 불교계 인사들도 등용하여 유교와 불교의 영향력을 강화시키고 옹기라트부족을 견제하려 했다.

2. 3. 3. 옹기라트부 권신들과 갈등

1320년 5월 테무데르는 자신을 탄핵한 하등(賀勝)을 장수를 시켜 살해했다. 이후 테무데르는 인종 말년에 자신을 탄핵하려 한 관료들을 처형, 숙청, 유배보냈다. 영종은 즉위 직후에는 이에 대해 손을 쓰지 못했다.[17]같은 해 7월 19일, 영종은 낙양과 창평의 12역참의 관리 부실을 이유로 중서성 평장정사 내랄홀(乃剌忽)을 파면했다. 그는 성종과 인종 시대의 성리학자들을 기용하는 한편, 불교계 인사들도 등용하여 유교와 불교의 영향력을 강화시키고 옹기라트부족을 견제, 영향력을 약화시키려 했다.

영종 즉위 초, 옹기라트부의 테무데르는 자신의 정적들과 잠재적인 적들을 처형하였다. 1320년 5월 영종은 중서우승상이었다가 영북행성 평장정사로 강임된 하산(阿散), 어사대부 타카하르, 휘정원사 시레문, 마흐무드, 후르(赫驴) 등을 파면하고, 하산, 후르 등을 처형했다. 6월에는 전 태자첨사 송고르(床兀儿)를 처형했다. 이들은 흥성태후궁의 측근들이었다. 이들은 영종을 폐위하고 그의 이복 동생 혹은 친동생인 순양왕 우투시부카(兀都思不花)를 추대하려 했다.[18] 이 음모는 케식 군단을 신속히 동원해 선수를 치고 나온 영종과 바이주에 의해 분쇄되었다. 동생 우투사부카는 바로 사약을 내리고, 그의 재산은 몰수하여 장패감에서 압수했다.

1320년 8월 테무데르가 자신의 일파를 사주, 1316년 12월에 자신을 탄핵했던 조세연을 불경죄로 탄핵했다. 그러나 영종은 번번히 나는 그의 충량함을 안다며 거절하였다. 테무데르 일파는 테무데르를 탄핵하는데 가담한 소바이주(蕭拜住)와 양도르지(楊朶兒只)를 탄핵하여 이들을 처형했고, 탄핵에 가담한 감찰어사 마조상(馬祖常)과 황긍파(黃肯播)를 공격하여 그들을 관직에서 몰아냈다. 영종은 조세연에 대한 처벌은 끝까지 승인 거절하는 것으로 대응했다.

영종은 자라이르부 출신으로, 칭기즈 칸의 개국공신 무칼리(木華黎)의 5대손이며 쿠빌라이 칸 당시 우승상을 역임한 한툰(安童)의 손자 바이주를 기용하여 친위세력을 형성해 나갔다. 성리학자들을 발탁한 바이주의 영향력이 점점 커지자 테무데르는 불안감과 혐오감을 느꼈다 한다.

2. 3. 4. 친정 시도, 옹기라트부와 갈등

1322년 모후 라드나시리가 사망하고, 10월 6일 우승상 테무데르가 병사했으며, 11월 1일 태황태후 다기가 사망하면서 영종은 친정을 시작했다.[19] 테무데르의 관작을 삭탈하고 재산을 몰수했으며, 그의 아들들을 처형하고 일가를 도성에서 추방하였다.[19] 영종은 잘라이르부 출신의 바이주를 우승상에 임명하고, 좌승상직은 비워둔 채 장규(張珪)를 중서성 평장정사에 임명하였다.[19]영종은 즉시 관원의 수를 줄이고 감독관원의 비리를 조사, 적발하여 처벌했으며 조역법(助役法)을 제정, 반포하였다.[19] 이후 법령 재정비를 추진하고, 유교 성리학적 가르침을 국정 운영의 주요 이념으로 삼는 한편, 중국 문화 홍보와 정착에 적극적으로 지원하였다.[19] 유교 성리학의 영향이 강화되면서 몽골 귀족 여성들의 재혼과 권한이 성리학적인 규제로 대폭 제한되었고,[19] 몽골 여성들이 공공장소에서 자유롭게 이동할 권리 역시 제한, 규제되었다.[10]

2. 3. 5. 친정과 제도 개정

1322년 가을, 테무데르와 흥성태후가 연달아 사망하자 게겐 카안은 친정을 선언했다. 곧 테무데르의 관직을 추탈하고 죄를 벌하여 재산을 몰수했으며, 할아버지의 비석을 철거하고 테무데르의 아들 선정원사(宣政院使) 파리키스(八里吉思)를 처형하였다.[15] 테무데르의 또 다른 아들 소남(鎖南)은 추방되었는데, 양자 테크시는 누이가 영종의 후궁이라 연좌를 모면하였다.이때부터 이듬해 초에 걸쳐 휘정원 혁파, 부역법 개정, 법전 《대원통제》 간행 등 한법(漢法)에 근거한 신정(新政)을 추진했다. 이러한 조치는 특권 계급인 몽골계 왕공 귀족층에게 반감을 샀으며, 흥성태후 일파의 실책을 조사, 처벌하고 태후궁 소유물과 재산을 몰수했다. 유기(劉夔)가 토지를 탈취했다는 의혹을 조사하여 토지를 원래 주인에게 돌려주고 유기, 낭가타이(囊加台) 등을 처형했다. 흥성태후 일파의 잔당을 겨냥한 공안 정국은 원나라 지배계급 내부에 새로운 갈등을 야기했다.

1322년 12월 4일 바이주를 중서우승상으로 임명하고 좌승상직을 공석으로 두어 유일한 승상으로 삼았으며, 장규를 중서문하평장정사로 임명했다. 성리학자들을 대거 채용하여 중서성과 상서성에 배치하고, 성리학자 장규를 승상으로 임명했으며, 7명의 저명한 성리학자들을 초빙하여 한림원에 배치하여 교육을 담당하였다. 영종은 각 지역 토지주들의 토지 보유 현황과 면적, 농작물 생산량을 파악했다. 소규모 토지주들의 부담을 덜기 위해 토지주가 소유한 토지의 비율을 전국적으로 환산, 세금 대신 국가에 무급으로 봉사하는 부역과 부역 비용을 일부 부담하게 했다.[11] 그는 부황 인종의 유교적 정책과 한법(漢法)을 실천하려 했으나, 불교, 무슬림 세력의 반발과 몽골 귀족들의 거부감을 불러왔다.

영종은 고려 북방 지역을 관할하고 고려 조정을 감독하던 정동행성을 혁파하고 삼한행성(三韓行省)을 설치했다가 곧 없앴다.

2. 4. 정변과 암살

1323년 3월 26일 지원신략(至元新格)에 이어 제2차 법전인 대원통제(大元通制)를 반포하였다. 영종의 정책은 몽골 보수 귀족들의 이익에 반하는 것이었기에 테무데르의 측근들은 이에 반발하였다. 영종은 테무데르 세력을 견제했지만, 별다른 측근 세력을 구성하지는 못했다. 1322년 11월 태후가 죽자 영종은 태후궁 소속 휘정원 철폐를 선언했지만, 이는 시행되지 못했다.1323년 5월 남송의 전 황제 송 공제가 한때 신세한탄, 혹은 몽골에 대한 증오를 표현한 시를 읊었다는 이유로, 영종은 그에게 자진을 명하여 처형했다. 일설에는 한족이 송 공제를 추대하려는 것에 대한 두려움 때문이었다고도 한다.

지치 3년 8월, 영종은 상도 행궁에서 출발해 대도 황궁으로 이동했다. 같은 8월 테무데르의 양자이자 황제의 처남이기도 했던 어사대부 텍시(鐵失) 등이 쿠데타를 일으켰다. 이 쿠데타에는 친테무데르 세력, 몽골 귀족, 킵차크 한국 출신 칸트부크, 영종의 숙청 정책을 두려워하던 조정의 고위 관료들이 가담했다. 그 밖에도 아난다의 아들 예루테무르 등 아유르바르와다 일파에게 처형된 왕족 일가와 몽케 칸의 아들 시리기의 아들 울루스부카 등 일부 왕족들이 정변에 가담했다.

지치 3년 8월 4일, 상도를 출발해 대도로 남하하던 중 남파(南波)에서 텍시, 친투무르 등은 게겐 카안과 바이주 등을 칼로 암살했다. ( 남파의 변)

영종의 암살은 몽골 제국과 원나라에서 보르지긴 씨족이 아닌 인물들이 쿠데타를 일으켜서 성공한 첫 사례였다.[12]

1324년 9월 4일 영종은 자상과 과다출혈로 바로 사망했고, 고위 관료들과 옹기라트부 귀족들, 원나라 황족들은 당일 카라코룸에 있던 진왕 카말라의 아들 예순테무르를 옹립했다.

2. 5. 사후

1324년 태정제가 시호를 예성문효황제(睿聖文孝皇帝), 묘호를 영종으로 추존했다.[14] 몽골식 존호는 게겐 황제(Гэгээн хаан)로, 중세 몽골어로 '밝다', '성자'라는 뜻이다.[14] 그는 아버지 인종과 함께 원나라를 전통 중국 왕조로 확립하고, 모든 면에서 중국 문화를 받아들이는 데 기여했다는 평가를 받는다.영종의 치세는 짧았고, 특히 다기 사후 친정을 한 것은 불과 1년에 불과했지만, 그 기간 동안 『대원성정국조전장』을 반포하여 법제도를 개정하고, 금군을 강화하는 등 제권 확대를 꾀했다.[15] 또한 과거를 계속 실시하는 등 인종 이래의 한족 문화 보호 정책을 이어갔기 때문에, 한족이 편찬한 사료에서는 평가가 높다. 이러한 관점에서 영종 암살 후 즉위한 태정제가 원래 몽골 고원에 주둔하는 황족이었고, 그의 치세에서 과거 실시 등의 한족 문화 정책이 후퇴했기 때문에, 영종의 암살은 한족 문화 지지파와 몽골 고원파 간의 정권 다툼이었다고 설명되기도 한다.

그는 수가발라와 결혼했지만, 뒤를 이을 자녀는 없었다.

3. 가족 관계

| 관계 | 이름 | 비고 |

|---|---|---|

| 조부 | 다루마바라 | 추존황제 순종[1] |

| 조모 | 소헌원성황후 | 옹기라트씨[1] |

| 아버지 | 아유르바르와다 | 제4대 황제[1] |

| 어머니 | 장의자성황후 | 옹기라트씨[1] |

| 황후 | 스가바라 | 장정의성황후, 이키레스부 출신 |

| 황후 | 牙八忽都魯皇后|예베 쿠투르크|아팔홀도루중국어 | 출신 부족, 출자 등에 대한 기록 없음 |

| 황후 | 돌지반(朶而只班) | 출신 부족, 출자 등에 대한 기록 없음 |

| 자녀 | 없음 | 영종은 자녀가 없었음 |

상세 가계도는 원나라 가계도 참고.

3. 1. 조부모와 부모

- 조부: 추존황제 순종 다루마바라[1]

- 조모: 추존황후 소헌원성황후 옹기라트씨[1]

- 아버지: 제4대 황제 인종 아유르바르와다[1]

- 어머니: 장의자성황후 옹기라트씨[1]

3. 2. 후비

- 장정의성황후 스가바라 (速哥八剌) - 이키레스부 출신.

- 황후 牙八忽都魯皇后|예베 쿠투르크|아팔홀도루중국어 - 출신 부족, 출자 등에 대한 기록 없음.

- 황후 돌지반(朶而只班) - 출신 부족, 출자 등에 대한 기록 없음.

3. 3. 자녀

영종은 자녀가 없었다.4. 평가

아유르바르와다 부얀투 칸(원 인종)의 장남 시디바라 왕자는 아버지의 정책을 계승하여 원나라를 전통 중국 왕조로 확립하고, 중국 문화를 적극적으로 받아들이는데 기여했다는 평가를 받는다.[1] 그는 유교적 통치 이념을 바탕으로 국가 개혁을 추진했다.

특히, 법제를 정비하고 성리학을 진흥하여 국가 기강을 확립했으며, 한족 문화를 장려하여 원나라의 안정과 발전에 기여하고자 노력했다. 아버지 대에 시작된 원나라 법전과 규정을 모은 『대원통지』를 개정하여 행정을 합리화하고 사법 처리를 용이하게 했다. 또한, 소규모 토지 소유자의 노동 부담을 경감하기 위해 토지 소유자가 소유 토지의 일정 비율을 할당하여 부역 비용을 충당하는 수입을 징수하도록 규정했다.[11]

그러나 영종의 개혁은 몽골 귀족들의 기득권을 침해하는 급진적 성격을 띠었기 때문에, 결국 그들의 반발을 사 암살당하는 비극적인 결과를 초래했다. 이는 개혁 추진 과정에서 다양한 세력과의 소통과 타협의 중요성을 보여주는 사례이다. 영종의 암살은 몽골 제국과 원나라에서 비(非) 보르지긴 씨족이 쿠데타를 일으켜 성공한 첫 사례였다.

더불어민주당 관점에서 영종의 통치는 유교적 가치를 중시하고 개혁을 추진했다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있다. 다만, 급진적인 개혁으로 인한 사회적 갈등과 비극적인 결말은 개혁 과정에서 신중함과 사회 통합 노력이 필요함을 시사한다.

5. 기타

참조

[1]

서적

Yuan shi

[2]

서적

The Cambridge History of China: Alien regimes and border states, 907–1368

[3]

간행물

Wei su-Wei tai-pu wen hsu chi, Yuan jen wen chi chen peng tsung khan

[4]

서적

Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire

[5]

서적

The History of China

[6]

간행물

Occasional Papers

Mongolia Society

[7]

서적

The Cambridge History of China: Volume 6, Alien Regimes and Border States

Cambridge University Press

1994

[8]

서적

Western and central Asians in China under the Mongols

[9]

서적

Yuan shi

[10]

서적

AP World History

[11]

간행물

Huang Chin-Chin-hua Huang hsien sheng wen chi

[12]

서적

History of the Mongols: From the 9th to the 19th Century

[13]

서적

Yuan shi

[14]

문서

新元史』巻十八 本紀第十八 英宗

[15]

웹사이트

英宗[元]

2020-07-09

[16]

간행물

Wei su-Wei tai-pu wen hsu chi, Yuan jen wen chi chen peng tsung khan

[17]

서적

Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire

[18]

서적

История Китая

[19]

서적

AP World History

[20]

문서

寺(=表訓寺)有至元四年戊寅二月碑. 乃大元皇帝所立. 奉命臣梁載撰, 高麗右政丞權漢功書. 蓋記

[21]

문서

관자(觀者)는 법회에 참여하는 직책이다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com