케식

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

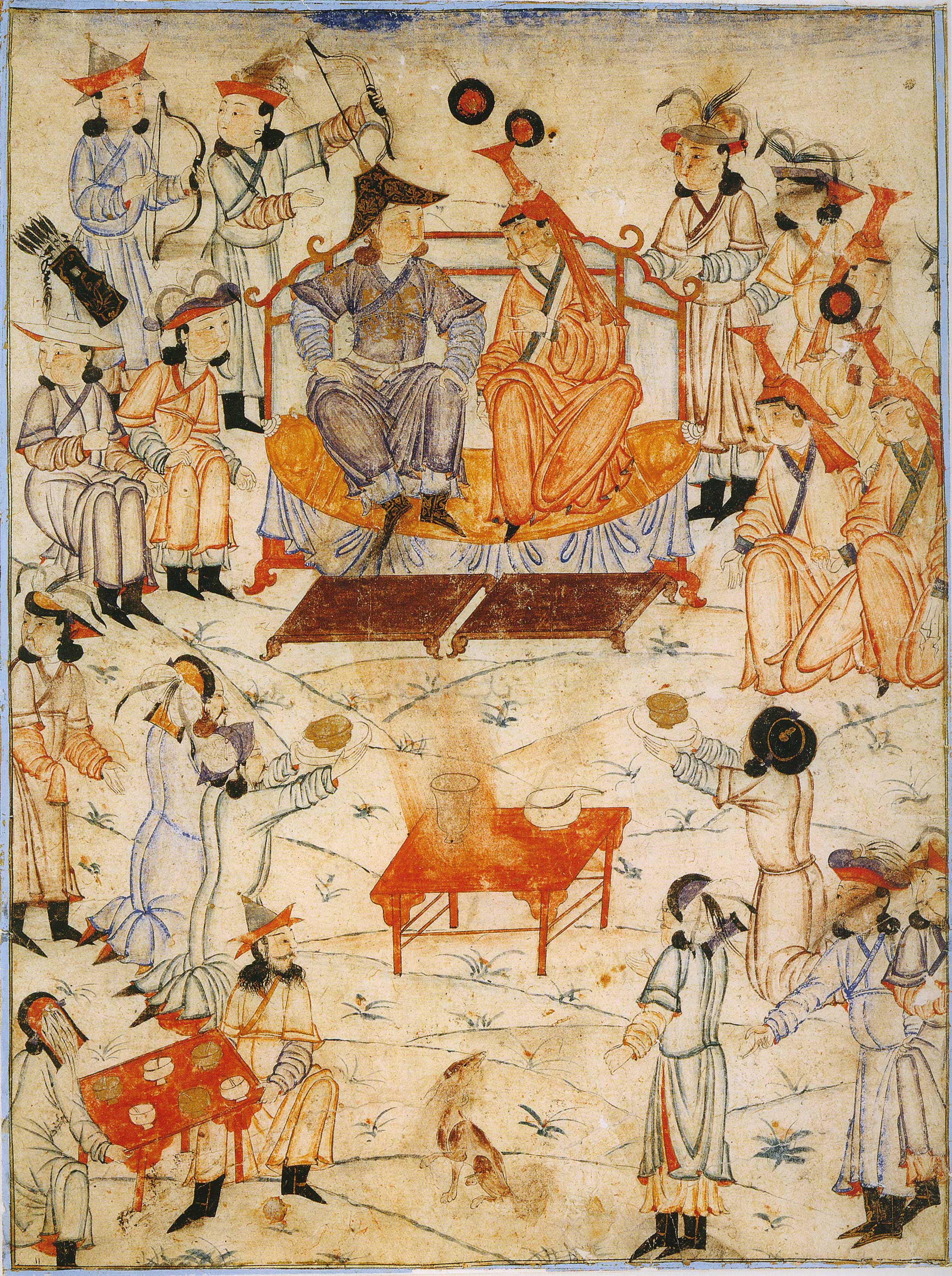

케식은 몽골 제국 시대에 군주를 호위하고, 행정, 사법, 재정 등의 기능을 수행했던 친위대 조직이다. 어원은 은총 또는 윤번을 의미한다는 두 가지 설이 존재하며, 칭기즈 칸에 의해 창설되어 원나라 시대에도 중요한 역할을 했다. 케식은 칭기즈 칸 이전에도 존재했으며, 투르칵 제도를 통해 다른 세력의 인질을 받아들여 군주에게 충성하도록 했다. 케식은 군사적 역할 외에도 칸의 의복, 음식 등을 담당하는 가정 기관의 역할도 수행했다. 원나라 시대에는 관료제가 정비되면서 케식의 가정 기관 역할이 관부에 소속되어 수행되었다. 명나라 건국 이후 북원 시대에도 케식은 존속했으며, 이후 북원의 케식텐은 독립된 유목 집단으로 변화했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 몽골 제국의 부대 및 편성 - 밍간

밍간은 몽골 제국에서 시행된 십진법 기반의 사회·군사 조직으로, 칭기즈 칸이 제국 건립 후 천인대를 편성하여 공신들에게 분봉하면서 제국 운영의 핵심 기반이 되었다. - 몽골 제국의 부대 및 편성 - 투먼 (제도)

투먼은 몽골 제국 등 유목 국가에서 사용된 군사 및 행정 조직 단위로, 십진법에 기반하여 10,000명을 의미하며, 칭기즈 칸의 몽골 제국에서 중요한 역할을 수행했고, 현대에는 터키군에서 사단에 해당하는 군사 부대로 사용된다. - 원나라의 군사 - 다루가치

다루가치는 1211년 칭기즈 칸 시대에 몽골 제국의 점령지 통치를 위해 제정된 직책으로, 징세, 호구 조사, 역참 관리, 치안 유지 등의 임무를 수행하는 민정 통치관이었다. - 원나라의 군사 - 밍간

밍간은 몽골 제국에서 시행된 십진법 기반의 사회·군사 조직으로, 칭기즈 칸이 제국 건립 후 천인대를 편성하여 공신들에게 분봉하면서 제국 운영의 핵심 기반이 되었다.

| 케식 - [군대/부대]에 관한 문서 |

|---|

2. 어휘의 뜻

'케식(kešik/khišig)'이라는 단어의 뜻에 대해서는 크게 두 가지 설이 학계에서 논의되고 있다. 하나는 "은총"을 뜻한다는 설이고, 다른 하나는 "윤번"을 뜻한다는 설이다. 케식 제도에 대해 처음으로 체계적인 연구를 한 야나이 와타리는 은총설을 주장했고, 이 때문에 일반적으로 은총설이 받아들여지고 있다. 하지만 최근 우노 노부히로는 은총설을 재검토해야 한다고 주장한다.[1][32]

2. 1. 은총설

일본에서 몽골사 연구의 선구자인 야나이 와타리는 현대 몽골어에서 "케식"이 '혜택', '총애', '친절' 등을 의미하는 것에 주목했다. 그는 몽골 제국의 친위대가 "천자 (칸)에게서 특별한 혜택 ('''케식''')을 받았다"라고 해석했고, 그에 따라 이 이름으로 알려지게 되었다고 주장했다. 이러한 해석에 따르면 "케식"은 친위대 조직의 명칭이며, "케식테이"(은총을 받은 자)는 케식에 소속된 사람을 뜻한다.[1]2. 2. 순번설

최근 우노 노부히로는 "케식"이 "윤번"(輪番, 차례대로 돌아가는 순서) 또는 "순번"을 의미한다고 주장한다. 그는 동시대 위구르어 문서와 마흐무드 알카슈가리의 투르크어 사전 〈투르크어 대사전〉에 "케식"이 "순번"으로 기록된 것을 근거로 제시한다.[32]이러한 해석에 따르면, "케식"은 "윤번", "차례"를 의미하며, 친위대 조직은 "케식텐(kešigten)"(당직을 가진/순서를 서는 사람들)으로 불린다.[32]

3. 역사

몽골 부족 사회에서는 부족장 암살이 빈번하게 발생했다. 칭기즈 칸의 아버지 예수게이도 타타르족에 의해 독살당했다.[33] 몽골 유목민들은 이동식 천막인 게르에서 생활했기 때문에, 밤에 암살 위협에 취약했다. 칼이나 창이 천막을 쉽게 뚫을 수 있었기 때문이다.[33] 이러한 이유로 몽골 군주들은 개인 경호원을 두었다. 케레이트의 옹 칸은 '토르구드'라는 주간 근위대를 두었다.[33]

1203년 옹 칸이 몽골족에 의해 패배한 후, 칭기즈 칸은 자신에게 충성을 바치는 자들을 모아 케식 친위대를 창설했다.[33] 초기에는 낮에 근무하는 70명의 토르구드와 밤에 근무하는 80명의 케브툴로 구성되었다.[33] 칭기즈 칸 통치 기간 동안, 케식 구성원들은 몽골 제국 내 대부분의 병사보다 높은 지위에 있었고, 좋은 보수를 받았다. 케식 부대의 수는 빠르게 증가하여, 나중에는 평균 3일 정도만 근무하면 될 정도였다.[33]

케식 구성원이 된다는 것은 큰 영광이었으며, 인질 교환 시 적국 귀족에 대응하는 인사로 교환되었다.[34] 초기 케식의 수는 1,000명 정도였으나, 칭기즈 칸 통치 중반에 투먼으로 확장되어 10,000명으로 늘어났다.[33]

케식 부대는 원래 몽골족, 만주족, 한족, 카자흐족으로 구성되었다. 그러나 몽골 제국이 팽창하면서, 칭기즈 칸 사후에는 페르시아, 그루지야, 아르메니아 등지와 알란인, 한국인, 이탈리아, 러시아인 부대도 모집하여 다양한 인종이 섞인 부대가 되었다.[35][36][37] 케식은 황제의 개인 재산으로 취급되었지만, 구유크 칸은 아버지 오고타이 칸 소속의 케식 부대 대부분을 자신의 친위대로 데려가기도 했다.[33]

쿠빌라이 칸은 케식 부대의 기능을 제한하고 새로운 친위대를 창설했지만, 여전히 '사구'의 후손들이 케식 부대를 통솔했다. 쿠빌라이에게 소속된 케식 부대원은 총 12,000명이었다.[38]

3. 1. 기원

유목 국가의 친위대 제도(케식)의 역사는 늦어도 선비족-북위 시대까지 거슬러 올라간다. 북위의 역사를 기록한 『위서』에는 "여러 부족의 거물, 호족·양가의 자제" 중에서 재능 있는 자를 뽑는다는 점, 네 명의 장관을 둔다는 점에서 몽골 제국 시대의 케식과 완전히 동일한 기구에 대한 기술이 있다.북위에서는 효문제의 한화 정책에 따라 선비족 고유의 몽골-튀르크계 언어에서 유래한 명칭은 사라지고, 정사(『위서』)에도 기록이 남아 있지 않지만, 오히려 적국이었던 남조의 사서에 선비어에서 유래한 관직명이 기록되어 있다. 『남제서』에 선비어로 기록된 북위의 관직 중에는 몽골 제국 시대의 케식과 공통되는 것을 찾아볼 수 있다.

| 직명(남제서) | 몽골어 전사 | 직장(남제서) | 직무 내용 |

|---|---|---|---|

| 비덕진 | bitikčin | 조국 문서리 | 문서를 맡는 관리 |

| 걸만진 | kelemečin | 통사인 | 통사를 맡음 |

| 가박진 | qabaγčinmn | 수문인 | 문을 지킴 |

| 함진 | ǰamčin | 여러 주 승역인 | 역참을 맡음 |

| 계해진 | kituačin | 살인자 | 전투를 맡음 |

[20]

여기에는 비치크치나 케레메치와 같은 몽골 제국 시대의 케식 관과 같은 명칭·직장을 가진 것이 있으며, 케식의 원형이 이미 선비-북위에 존재했음이 확인된다[21]。

3. 2. [[칭기즈 칸]] 즉위 이전의 케식

유목 국가의 친위대 제도(케식)는 늦어도 선비족-북위 시대까지 거슬러 올라간다. 『위서』에는 "여러 부족의 거물, 호족·양가의 자제" 중에서 재능 있는 자를 뽑고, 네 명의 장관을 둔다는 점에서 몽골 제국 시대의 케식과 완전히 동일한 내용이 기록되어 있다.[39]북위에서는 효문제의 한화 정책으로 선비족 고유의 몽골-튀르크계 언어에서 유래한 명칭은 사라졌지만, 적국이었던 남조의 사서인 『남제서』에는 선비어에서 유래한 관직명이 기록되어 있다. 이 중에는 몽골 제국 시대의 케식과 공통되는 요소가 있다.[20]

| 직명 (남제서) | 몽골어 전사 | 직장 (남제서) | 직무 내용 |

|---|---|---|---|

| 비덕진 | bitikčin | 조국 문서리 | 문서를 맡는 관리 |

| 걸만진 | kelemečin | 통사인 | 통사를 맡음 |

| 가박진 | qabaγčinmn | 수문인 | 문을 지킴 |

| 함진 | ǰamčin | 여러 주 승역인 | 역참을 맡음 |

| 계해진 | kituačin | 살인자 | 전투를 맡음 |

위 표에는 비치크치나 케레메치와 같이 몽골 제국 시대의 케식 관직과 같은 명칭·직책을 가진 것이 있어서, 케식의 원형이 이미 선비-북위에 존재했음이 확인된다.[21]

테무친 (칭기즈 칸)이 등장했던 시기의 몽골 고원에는 여러 유력 부족이 패권을 다투고 있었으며, 이들 부족의 지도자는 질자(質子)로 이루어진 친위대를 가졌던 것으로 기록되어 있다. 당시 몽골 부에서는 유력 씨족 간의 경쟁이 계속되었고, 테무친의 아버지인 키야트 족장 예수게이가 사망한 후 키야트 백성들은 일시적으로 흩어졌다.

약소 세력이었던 테무친에게는 자신의 자유의사로 귀순하거나 친족에게 이끌려 온 자들이 있었다. 아를랏 부의 보오르추로 대표되는 이들은, 키야트 씨족장들과는 달리 테무친 개인에게 강한 충성심을 보였으며, "'''노코르(Nökör, 동료)'''"로 불렸다.

이후 테무친은 몽골 부 키야트에 의해 칸으로 추대되었는데(제1차 즉위), 이 무렵 테무친의 세력은 "십삼익 (十三翼, 13Kürien)"으로 불리는 여러 씨족 집단의 연합체였다. 이 중 "제2익"은 칭기즈 칸에 직속된 군단이자, 노코르와 칭기즈 칸의 자제로 구성된 "케식" 그 자체였다. 1189년 시점의 케식은 다음과 같다.[40]

| 직무 | 원문 | 인명 1 (부족) | 인명 2 (부족) | 인명 3 (부족) | 인명 4 (부족) |

|---|---|---|---|---|---|

| 아카(장, 長) | aqa | 보오르추 (아를랏) | 제르메 (우랸카이) | ||

| 코르치(전동사 箭筒士) | qorči | 오겔레 체르비 (아를랏) | 콰치운 (잘라이르) | 제데이 (망그후드) | 도콜쿠 체르비 (망그후드) |

| 바울치(주관) | ba'urči | 온구르 (바야우드) | 스이케투 체르비 (콩고탄) | 카단 (탈쿠트) | |

| 코니치(목양관) | qoniči | 데게이 (베스트) | |||

| 모치/위르치(목수) | moči/yürdči | 쿠츄구르 (베스트) | |||

| 울두치(帯刀者) | üldüči | 쿠빌라이 (바를라스) | 칠구테이 (술두스) | 카라카이 (잘라이르) | 조치 카사르 (칭기즈 칸의 형제) |

| 악타치(厩官) | aqtači | 벨구테이 (칭기즈 칸의 형제) | 카랄다이 (잘라이르) | ||

| 아두우치(牧馬官) | adu'uči | 타이치우다이 (술두스) | 쿠투 모리치 | 무르칼크 (자지랏트) | |

| 일치(使者) | elči | 아르카이 카사르 (자라일) | 타가이 (술두스) | 스게게이 (스게겐) | 차울칸 (우리얀한) |

칭기즈 칸은 키야트 씨족의 여러 부족들을 신뢰하지 않고, 자신에게 충실한 케식(제2익)을 확대하는 방침을 취했다. 1203년, 나이만 부족을 토벌하면서 천인대 제도와 케식 제도의 원형을 제정하였다. 이 시기 칭기즈 칸은 천인, 백인, 십인대장의 자제 중에서 우수한 550명을 선발하여 '숙위(宿衛, kebte'ül)' 80명, '시위(侍衛, turqa'ud)' 70명, '궁통사(箭筒士, qorči)' 400명을 설치했고, 이는 이후 케식의 원형이 되었다.[41]

- '''토르구드'''(Torguud, 퉁하우트)는 몽골 칸의 주간 경호원이다.

- '''케브투울'''은 케식의 경비원으로, 황제가 게르에서 잠을 자는 동안 그들을 보호하는 임무를 맡았다.

3. 3. 칭기즈 칸의 케식테이 창설

나이만부를 정복하고 몽골고원을 통일한 칭기즈 칸은 1206년 몽골 제국을 건국하고 국가 체제의 정비에 착수했다. 칭기즈 칸은 이전에 제정된 케식의 규모를 대폭 확대하여 1천 명의 코르친 (箭筒士, 화살통 부대), 1천 명의 투르가우트 (侍衛, 시위), 8천 명의 토르구드 (侍衛)로 구성된 "1만 케식" 제도를 정했다. 칭기즈 칸은 동시에 "케식 대원은 천인대장 (밍간)의 노얀보다 상위에 있으며, 양자가 다툴 경우 밍간 쪽을 벌한다"고 말하여 케식의 특권적인 지위를 분명히 하고, 케식을 "Yeke qol(대중군, 大中軍)"이라 칭하여 자신의 직속 군의 핵심에 위치시켰다.[42][43] 또한, 1206년 이전부터 케식을 맡고 있던 자들은 이 신설 케식 안에서도 특히 중용되어 "노숙영", "대시위" 등으로 불렸다. 1만을 정원으로 하는 케식 제도는 이 이후 큰 개변을 겪지 않고 원나라 말기까지 존속한다.다만 숙영/시위/전통사라는 분류는 《몽골비사》에만 보이는 것으로, 《원사》나 《집사》에는 기재가 없기 때문에 (다만, 유사한 명칭·개념은 존재한다) 이 분류의 정확성을 의문시하는 설도 있다. 예를 들어 "1천의 숙영"은 대장(예케 네울린=누레 노얀)이 일치하는 점 등으로 보아 《집사》에 나오는 "칭기스 칸 직속의 천인대(hazāra-yi khāṣṣ-i Chīnkkīz Khān)"에 해당한다는 설이 있지만, 《집사》에는 "칭기스 칸의 천인대"와 케식 혹은 콜치·투르가우트와의 관계에 대해서는 전혀 기재가 없다. 또한, 《원사》에서는 《몽골비사》에서 "숙영의 직무"로 기록된 내용이 "케식 전체의 업무"로 기록되어 있으며, 케식과 숙영/시위/전통사와의 관계는 불분명한 점이 많다.

3. 4. [[원나라]] 시절의 케식

쿠빌라이 칸은 1271년 국호를 '''대원대몽골국'''(대원국)으로 정하고 중국식 관료제를 도입했지만, 케식은 여전히 중요한 역할을 수행했다. 원나라의 행정 시스템은 칸과 케식의 측근 정치로 운영되었다.[44]원나라 초기 쿠빌라이 칸과 테무르 칸 시절에는 한문 문서 행정을 담당할 관료가 많이 필요했다. 그래서 한인(구 금나라 유민)과 남인(구 남송 유민) 중에서도 케식에 들어가 관료가 되는 사람들이 있었다. 원나라 시대 한인, 남인이 관직에 나아갈 수 있는 길은 케식, 관리(吏), 유(儒) 세 가지였는데, 전체 한인, 남인 관료 중 약 10%가 케식 출신이었다. 케식 출신은 7품 이상의 고위 관직부터 시작할 수 있었지만, 관리나 유 출신은 6~7품 관직까지만 오를 수 있었다. 이 때문에 많은 한인, 남인들이 케식에 들어가려 했고, 칸은 이들의 케식 입대를 금지하는 명령을 내리기도 했다.

케식 출신자들 사이에도 출신에 따라 맡을 수 있는 관직에 차이가 있었다. 몽골인이 각 관청의 우두머리를 차지하고, 색목인이 그 다음 고위 관료(재무 관료)가 되었으며, 한인, 남인은 지방 행정 장관직을 얻는 데 그쳤다. 이러한 차이는 각 가문이 몽골 제국에 귀순한 시기에 따라 결정되었다. 특히 칭기즈 칸의 최측근 '사준(四駿)' 가문은 특별 대우를 받아 재상급 인재를 많이 배출했다.[44]

명나라 건국 이후 북원 시대에도 케식은 존속했을 것으로 추정된다. 다얀 칸 이후 칸 직속 부족으로 알려진 차하르에는 '케식텐'이라 불리는 집단이 있었다는 기록이 있다.

4. 가정기관으로서의 케식

주로 "친위대"로 알려진 케식은 칸의 시중을 드는 가정기관으로서의 측면도 가지고 있었다. 특히 "의복"을 담당하는 스쿠르치나 "음식"을 담당하는 바울치는 칸의 생명과 직결되는 업무이므로, 케식의 직책 중에서도 중요하게 여겨졌다. 『집사』에는 1189년 시점에서 이미 케식 안에 "바울치(ba'urči: 칸의 음식 시중을 드는 케식)"가 존재했다는 기록이 있다.[24] 케식 내 가정기관으로서의 직책은 케식이 확대됨에 따라 세분화되었고, 『원사』에는 원나라 시대의 케식 관직으로 다음과 같은 직책이 기록되어 있다.

| 직무 | 직명(몽골어 음) | 직명(한자 표기) | 역할(원사) | 직무 내용 |

|---|---|---|---|---|

| 콜치(화살통사) | qorči | 火兒赤 | 활과 화살을 다루고 관리하는 일 | 활과 화살을 담당 |

| 시바우치(매사냥꾼) | sibaγuči|시바구치mn | 昔宝赤 | 매를 다루는 일 | 매사냥을 담당 |

| 키르쿠치(송골매 사냥꾼) | kirküči | 怯憐赤 | 송골매를 다루는 일 | 송골매 사냥을 담당 |

| 자르구치(단사관) | ǰarγuči|자르구치mn | 札里赤 | 성지를 쓰는 일 | 성지를 담당 |

| 비치크치(서기관) | bičiqči | 必闍赤 | 천자의 문서와 역사를 다루는 자 | 서류 작성을 담당 |

| 바울치(주방 관료) | ba'urči | 博爾赤 | 직접 요리하여 임금에게 음식을 올리는 자 | 주방을 담당 |

| 울두치(시종) | üldüči | 雲都赤 | 칼을 차고 임금을 모시는 자 | 칼을 차고 호위 |

| 쿠테치(향도자) | küteči | 闊端赤 | 활과 화살을 차고 임금을 모시는 자 | 활과 화살을 차고 호위 |

| 발가치(창고지기) | balγači|발가치mn | 八剌哈赤 | 문지기 | 창고[의 문]을 담당 |

| 다라치(술 담당 관료) | darači | 答剌赤 | 술을 관리하는 자 | 술을 담당 |

| 우라가치(마차 관리관) | ulaγači|울라가치mn | 兀剌赤 | 수레와 말을 관리하는 자 | 마차와 말을 담당 |

| 모린치(목마관) | morinči | 莫倫赤 | 말을 관리하는 자 | 말을 담당 |

| 스쿠르치(우산 담당 관료) | sükürči | 速古児赤 | 궁중의 의복을 관리하는 자 | 의복을 담당 |

| 테메치(낙타 관리관) | temeči | 帖麦赤 | 낙타를 치는 자 | 낙타를 담당 |

| 코니치(양 관리관) | qoniči | 火你赤 | 양을 치는 자 | 양을 담당 |

| 쿠라가치(단속관) | qulaγači|쿨라가치mn | 忽剌罕赤 | 도적을 잡는 자 | 도둑 단속을 담당 |

| 콜치(연주관) | qorči | 虎児赤 | 음악을 연주하는 자 | 음악을 담당 |

| 바아톨(용사) | baγatur|바가투르mn | 覇都魯 | 충성스럽고 용맹한 선비 | 전사 |

가정기관으로서의 케식 직책은, 원나라 시대에 들어 관료제가 정비되면서 관부에 소속되어 직무를 수행하게 되었다. 이름은 중국에서 유래한 관부가 되었지만, 실질적으로는 해당 케식 관료가 관직을 겸임하여 활동하기 때문에, 실질적으로 케식 관료가 명칭을 바꾼 것에 불과했다.

예를 들어 칸의 식사에 관여하는 바울치는 우선 쿠빌라이 칸 즉위 직후 설치된 "상식상약국(尚食尚藥局)"에 소속되었고, 지원(至元) 14년에는 이것이 "상선원(尚膳院)"으로 승격되었으며, 지원 18년에는 "선휘원(宣徽院)"으로 칭하게 되었다. 더욱이 선휘원에는 태의원(太醫院), 옹위사(拱衛司), 교방사(教坊司), 상식(尚食), 상과(尚果), 상온(尚醞)이라는 하위 부국이 설치되었다고 기록되어 있어, 원나라 시대에 케식 내의 직책이 상당 부분 세분화되었음을 시사한다.[27]

5. 투르칵(질자, 質子) 제도

몽골 고원에는 예전부터 족장이 다른 유목 세력에 투항할 때 탁신의 대가로 '''투르칵(turγaγmn)'''을 내놓는 제도가 있었다. 이 투르칵은 유목 군장을 경호하는 친위대가 되었다.[45] 투르칵 제도는 다음과 같은 두 가지 목적을 가지고 있었던 것으로 추측된다.[45]

| 목적 |

|---|

| 질자를 다루며 투항한 세력을 견제 |

| 질자를 친위대의 일원으로 삼아 군주와의 주종 관계로 흡수하여 장래의 간부층 중 한 사람으로서 훈계 |

칭기즈 칸이 제정한 "케식"은 원칙적으로 천인대장 (밍간)의 자제들 중에서 선발하도록 규정되어 있었으나, 몽골 제국의 정복지가 확대됨에 따라 몽골 제국에 항복한 구 왕국의 왕족들이 투르칵으로서 케식에 입대하는 사례가 늘게 되었다.

몽골 제국에 투르칵을 보낸 대표적인 국가는 고려이다. 고려는 오고타이 칸 치세에 방계 왕족인 영녕공 왕준을 왕자로 속여 투르칵으로 보낸 이래, 멸망할 때까지 정기적으로 왕족을 투르칵으로 보냈다. 특히 쿠빌라이 칸 즉위 전후에 투르칵이 된 충렬왕은 몽골인 공주 쿠톨크 켈미슈를 아내로 맞이하면서, 이후 고려 왕가는 몽골 궁정과 더욱 친밀한 관계를 맺게 되었다.

이러한 고려에 대한 투르칵 요구는 억압적 정책으로 부정적 평가를 받기도 했으나, 현재는 고려 왕가와 몽골 칸과의 연결 고리를 강화하여 부마(駙馬, 왕의 사위)로서의 고려 왕가의 지위를 높이는 측면이 있었던 것으로 평가받고 있다.

명나라 영락제는 포로로 잡은 코무르국(차가타이계 츄베이 왕가의 국가)의 왕자 톡트를 자신의 측근에서 섬기게 하였다. 톡트가 성장하자 코무르국으로 보내 왕으로 즉위시켰다는 기록이 있다.[45] 이는 원나라와 고려의 관계를 재현한 것으로, 영락제는 톡트를 질자로 취급하고 친위대('''케식''')로서의 활동을 통해 자신과의 군신 관계를 키우고 다시 코무르국의 왕이 되게 함으로써 간접적으로 코무르국의 세력권을 확보하려 한 것으로 보인다.

6. 부대 분류

케식은 크게 주력 부대와 보조 부대로 나눌 수 있다.

주력 부대는 다음과 같다.

- 토르구드(Torguud)는 몽골 황제 칸의 주간 근위대를 뜻한다. 이들은 정복 활동이나 일상생활에서 항상 통치자와 가까이 있었다. 수부타이는 그의 통치 초기에 케식에 소속되어 있었다.

- 케브툴(Khevtuul)은 케식의 야간 근위대로, 황제와 통치자들이 유르트에서 잠을 잘 때 이들을 보호하는 임무를 맡았다. "케브툴"은 몽골어로 침대나 바닥 등에 "누워있는 사람"을 의미하며, 밤과 관련이 있음을 뜻한다.

- 코르친(Khorchin)은 카간스(Khagans)의 전투 근위대였다. Khorchin이라는 단어는 화살통을 운반하는 사람을 의미한다.[47] 학자들은 몽골 일족 코르친이 이들과 관련이 있다는 주장을 한다.

- 아수드 가드(Asud guard)는 북부 코카서스에서 온 알란인들로 구성되었다. 1236년 몽골의 볼가 불가리아 침공 이후 몽골 군주를 조력자로 섬겼다. 쿠빌라이 카간은 이들을 제국 경비대로 조직했다. 그들의 후손은 현대 몽골 부족인 아수드를 형성했다.

- 충실한 러시아인 라이프 가드(Ever-faithful Russian Life guard)는 쿠빌라이의 후계자 중 한 명인 원 문종이 1330년 대도 근처에 결성한 러시아인 부대이다.[48]

- '''킵차크 및 캉글리(Qanqli) 근위대'''는 1216년 이후 킵차크와 캉글리 수감자들이 중국 북부의 몽골인들에게 전사와 하르친(암말의 우유를 발효하고, 정제함)으로 봉사하면서 시작되었다. 쿠빌라이 칸 아래에서 킵차크족은 특수 경비대를 구성했고, 캉글리 경비대는 1308년에 조직되었다.

보조 부대는 다음과 같다.

- 코르친은 카간의 전투 호위대였다. 코르친이라는 단어는 화살통 보유자를 의미한다.[13]

- 아수드 친위대는 북코카서스 출신의 알란족으로 구성되었다. 1236년 볼가 불가리아에 대한 몽골의 침략 이후 몽골 군주를 전투에서 보조군으로 섬겼다. 대칸 쿠빌라이는 이들을 황실 친위대로 조직했다.

- 영원히 충실한 러시아 근위대는 쿠빌라이의 후계자 중 한 명인 투그 테무르가 1330년 다두 근처에 구성한 러시아인 부대이다.[14]

- 킵차크 및 칸글리 근위대는 1216년 이후 킵차크와 칸글리 포로들이 북중국에서 몽골을 전사 및 카르친 (발효된 마유를 만드는 사람)으로 섬기면서 시작되었다. 쿠빌라이 칸 아래에서 킵차크는 특별 경비대를 형성했고, 1308년에 칸글리 근위대가 형성되었다.

- --

참고:

- 주력 부대와 보조 부대의 내용은 원본 소스에서 중복되는 부분이 있어 내용을 통합하고 간결하게 수정했습니다.

- 하위 섹션('주력 부대', '보조 부대')의 내용을 반복하지 않도록 간략하게 요약했습니다.

- 일부 문장의 표현을 다듬고, 어색한 번역을 수정했습니다.

- 허용되지 않은 템플릿은 제거했습니다.

- '충실한 러시아인 라이프 가드'와 '영원히 충실한 러시아 근위대'는 동일한 부대를 지칭하는 것으로 판단하여, '충실한 러시아인 라이프 가드'로 통일하고 연도와 위치 정보를 추가했습니다.

- '킵차크 및 칸글리 근위대' 설명 역시 중복을 피하고 명확하게 표현했습니다.

6. 1. 주력 부대

- 토르구드(Torguud, Tunghaut)는 몽골 황제 칸의 주간 근위대를 뜻한다. 이들은 정복이나 일상생활에서 항상 통치자와 가까이 있었다. 유명한 수부타이는 그 치하 초기에 케식에 있었다.

- 케브툴(Khevtuul)은 케식의 야간 근위대이며 황제와 통치자들이 유르트에서 잠을 자는 동안 보호하는 임무를 맡았다. "케브툴"이라는 이름은 말 그대로 몽골어로 침대나 바닥과 같은 것에 "누워있는 사람"을 의미하며, 밤과 관련이 있음을 의미한다.

- 코르친(Khorchin)은 카간스(Khagans)의 전투 근위대였다. Khorchin이라는 단어는 화살통을 운반하는 사람을 의미한다.[47] 학자들은 몽골 일족 코르친이 이들과 관련이 있다는 주장을 한다.

- 아수드 가드(Asud guard)는 북부 코카서스에서 온 알란인들로 완전히 구성되어 있었다. 처음에 그들은 1236년 몽골의 볼가 불가리아 침공 이후 전쟁에서 몽골 군주를 조력자로 섬겼다. 쿠빌라이 카간은 이들을 제국 경비대로 조직했다. 그들의 후손은 현대 몽골 부족인 아수드를 형성했다.

- 충실한 러시아인 라이프 가드(Ever-faithful Russian Life guard) 쿠빌라이의 후계자 중 한 명인 원 문종은 1330년 대도 근처에 러시아인 부대를 결성했다.[48]

- '''킵차크 및 캉글리(Qanqli) 근위대'''. 1216년 이후에 킵차크와 캉글리 수감자들은 중국 북부의 몽골인들에게 전사와 하르친(암말의 우유를 발효하고, 정제함)으로 봉사했다. 쿠빌라이 칸 아래에서 킵차크족은 특수 경비대를 구성했고, 캉글리 경비대는 1308년에 조직되었다.

6. 2. 보조 부대

- '''코르친'''은 카간의 전투 호위대였다. 코르친이라는 단어는 화살통 보유자를 의미한다.[13] 학자들은 몽골의 코르친 씨족이 이들과 관련이 있다고 믿고 있다.

- '''아수드 친위대'''. 이들은 북코카서스 출신의 알란족으로 구성되었다. 처음에는 1236년 볼가 불가리아에 대한 몽골의 침략 이후 몽골 군주를 전투에서 보조군으로 섬겼다. 대칸 쿠빌라이는 이들을 황실 친위대로 조직했다. 이들의 후손들은 현대 몽골 부족인 아수드를 형성했다.

- '''영원히 충실한 러시아 근위대'''. 쿠빌라이의 후계자 중 한 명인 투그 테무르는 1330년 다두 근처에 러시아인 부대를 구성했다.[14]

- '''킵차크 및 칸글리 근위대'''. 1216년 이후 킵차크와 칸글리 포로들은 북중국에서 몽골을 전사 및 카르친 (발효된 마유를 만드는 사람)으로 섬겼다. 쿠빌라이 칸 아래에서 킵차크는 특별 경비대를 형성했고, 1308년에 칸글리 근위대가 형성되었다.

7. 헤식텐부

1368년 명나라 건국 이후, 케식은 점차 독립된 유목 집단으로 변화했다. 15세기 말, 다얀 칸은 몽골을 재통일하고 차하르부를 이끌었는데, 이 차하르부에는 "케식텐(克失旦)"이라 불리는 하위 집단이 있었다. 이는 원나라 시대의 케식에서 이어지는 것으로 보인다.[46]

북원 시대의 케식텐은 곧 친위대가 아닌 독립적인 유목 집단이 되었다. 차하르부는 "8 오토크 차하르"(Naiman Otoγ Čaqar)라고도 불렸는데, 8개의 유목 집단 중 하나가 바로 헤식텐(케식텐) 오토크였다. 다얀 칸은 자신의 아들 오치르볼드(Очирболд)에게 헤식텐 오토크를 봉토로 주었다.[46]

17세기, 청나라가 강성해지자 차하르부의 링단 칸은 이에 맞섰으나 실패하고, 결국 차하르부는 청나라에 항복했다. 청나라는 헤식텐부를 자오우다 맹 헤식텐 기로 편제하였고, 이것이 현재 중화인민공화국 내몽골 자치구 헤식텐기의 기원이 되었다.[46]

참조

[1]

서적

Chingiz Khan: The Life and Legacy of an Empire Builder

https://books.google[...]

Primus Books

2010

[2]

서적

History of the Mongols: From the 9th to the 19th Century

[3]

서적

A history of Russia, Central Asia, and Mongolia

[4]

서적

Marco Polo's China

[5]

서적

Daily life in the Mongol empire

[6]

서적

The great armies of antiquity

[7]

백과사전

The New Encyclopædia Britannica

[8]

서적

The Government of China Under Mongolian Rule: A Reference Guide

[9]

서적

Archivum Eurasiae medii aeivi [i.e. aevi].

Otto Harrassowitz

[10]

서적

The Cambridge History of China

[11]

서적

The Cambridge History of China

[12]

서적

Soldiers of the Dragon

https://archive.org/[...]

Osprey Publishing

2006

[13]

서적

Genghis Khan's greatest general Subutai the valiant

[14]

서적

Sino-Russian relations in the seventeenth century

[15]

서적

Warriors of the Crescent

https://books.google[...]

D. Appleton

1892

[16]

서적

The Afghan Nobility and the Mughals

https://books.google[...]

Vikas Publishing House

[17]

서적

The History of Mongolia (3 Vols.)

https://books.google[...]

Global Oriental

2010-05-01

[18]

서적

[19]

서적

[20]

서적

[21]

서적

[22]

서적

[23]

서적

[24]

서적

[25]

서적

[26]

서적

[27]

서적

[28]

서적

[29]

서적

[30]

서적

[31]

서적

History of the Mongols: From the 9th to the 19th Century

[32]

서적

[33]

서적

A history of Russia, Central Asia, and Mongolia

[34]

서적

Daily life in the Mongol empire

[35]

백과사전

The New Encyclopædia Britannica

[36]

서적

The Government of China Under Mongolian Rule: A Reference Guide

[37]

서적

Archivum Eurasiae medii aeivi [i.e. aevi]

Otto Harrassowitz

[38]

서적

History of the Mongols: From the 9th to the 19th Century

[39]

서적

(제목 없음)

2012

[40]

서적

(제목 없음)

1991

[41]

서적

(제목 없음)

1972

[42]

서적

(제목 없음)

1991

[43]

서적

(제목 없음)

1930

[44]

서적

(제목 없음)

1980

[45]

서적

(제목 없음)

2001

[46]

서적

(제목 없음)

1976

[47]

서적

Genghis Khan's greatest general Subutai the valiant

[48]

서적

Sino-Russian relations in the seventeenth century

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com