이르민술

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

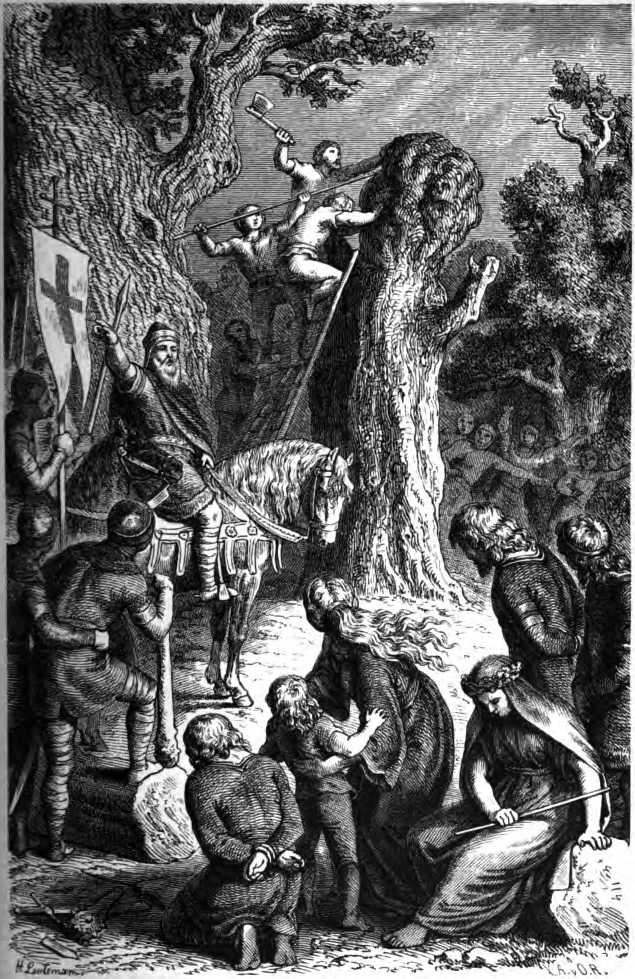

이르민술은 게르만 신화에서 숭배되었던 거대한 기둥 또는 나무로, 작센족의 종교적 중심지에서 중요한 역할을 했다. 어원은 게르만 신 이르민에서 유래되었으며, '위대한 기둥'을 의미한다. 역사적으로는 카롤루스 대제에 의해 파괴되었고, 다양한 문헌에서 언급되며, 힐데스하임에서 행해진 기념 행사와 같은 기록이 남아 있다. 이르민술에 대한 해석은 다양하며, 헤라클레스의 기둥과의 연관성, 유피테르 기둥과의 비교, 엑스터른슈타인 부조와의 관련성 등 여러 가설이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 색슨인 - 삭소니아

삭소니아는 색슨족이 형성한 지역 또는 그들의 역사를 지칭하며, 초기에는 홀슈타인 지역에 거주하며 세력을 확장했고, 브리튼 섬 침략과 앵글로색슨족 왕국 건설에 기여했으나, 샤를마뉴 대제에게 정복당하고 기독교로 개종했다. - 색슨인 - 색슨 전쟁

색슨 전쟁은 772년부터 804년까지 프랑크 왕국이 작센족을 정복하고 기독교 개종을 강요하며 벌어진 종교 전쟁으로, 비두킨트 등 작센 지도자들의 저항을 통해 중세 독일 지역 형성과 유럽 기독교 문명 확립에 영향을 미쳤다. - 종교와 나무 - 세계수

세계수는 여러 문화권 신화에서 하늘, 땅, 지하 세계를 잇는 우주의 축이자 세계의 중심으로 여겨지는 보편적인 상징이며, 특히 북유럽 신화의 유그드라실이 대표적인 예시이다. - 종교와 나무 - 웁살라의 영목

| 이르민술 | |

|---|---|

| 이르민술 | |

| |

| 어원 | '이르민(Irmin)의 기둥(sul)' |

| 숭배 문화 | 색슨족 |

| 개요 | |

| 유형 | 성스러운 기둥 또는 나무 기둥 형태의 물체 |

| 역할 | 신성한 장소 숭배 대상 세계의 중심 축 상징 |

| 특징 | 색슨족의 이교주의에서 숭배 종종 고대 노르드의 위그드라실과 연관 |

| 고고학적 증거 | |

| 위치 | 독일 작센 지방의 에레스부르크(현재의 노르트라인베스트팔렌주 마르스베르크 근처) |

| 파괴 | 772년, 샤를마뉴에 의해 파괴됨 |

| 역사적 기록 | 《왕립 프랑크 연대기》 《데 게스티스 작소눔》(색슨족의 행적) |

| 해석 | |

| 신화적 해석 | 세계수, 우주 기둥, 신의 현현 등으로 해석 |

| 종교적 의미 | 색슨족에게는 중요한 종교적 상징이었으며, 그들의 정체성과 신앙의 중심 |

| 현대적 영향 | |

| 신이교주의 | 일부 현대 신이교주의 운동에서 이르민술을 숭배의 대상으로 재해석 |

| 문화적 상징 | 독일 문화와 역사의 상징으로 사용되기도 함 |

2. 어원

게르만의 신 이르민은 이르민술의 이름 및 이르미노네인 이름의 어원이 되었으며, 색슨인들의 민족신이거나 반신일 것으로 생각된다.[23] 또는 다른 신, 예컨대 보탄을 가리키는 이명이라는 설도 있다. 이명이라는 설에서는 초기에는 치우의 이명이었다가 나중에 게르만족의 대이동 시대에 보탄이 치우를 제치고 주신으로 격이 상승하면서 보탄의 이명이 되었다고 해석한다.

"이르민"의 노르드어 형태는 "요르문(Jǫrmunrnon)"으로, "위대한, 거대한"이라는 뜻이다. 야코프 그림은 요르문그룬드(iǫrmungrund; 거대한 땅, 곧 지구), 요르문간드(iǫrmungandr; 거대한 뱀) 등의 표현을 예시로 들면서 고게르만족의 "이르민"이라는 이름을 노르드의 "요르문"과 결부시켰다.[24]

고대 작센어 Irminsûlosx는 '위대한 기둥'을 의미한다. 첫 번째 요소인 Irmin-osx('위대한')은 게르만 신화의 다른 곳에서 어느 정도 중요성을 가진 용어와 동족어이다. 북게르만 민족에게 Irminosx의 고대 노르드어 형태는 Jörmunrnon이며, 이는 Yggrnon와 마찬가지로 오딘의 이름 중 하나이다. 위그드라실(고대 노르드어 'Yggr의 말')은 오딘이 자신을 희생한 우주적 나무이며, 아홉 세계를 연결한다. 야코프 그림은 Irminosx이라는 이름을 iörmungrundnon(“위대한 땅”, 즉 지구) 또는 iörmungandrnon(“위대한 뱀”, 즉 미드가르드 뱀)과 같은 고대 노르드어 용어와 연결한다.[3]

Irminsûlosx과 부족명 이르미노네스에서 추론된 게르만 신 이르민은 일부 오래된 학문에서 작센족의 국신 또는 데미갓이었을 것으로 추정된다.[4] Irminosx은 다른 신의 측면 또는 별칭일 가능성이 더 높으며, 아마도 오딘일 것이다. 이르민은 또한 초기 게르만 시대에는 신 지우(티르)의 별칭이었을 수 있으며, 이동 시대가 시작될 때 오딘이 티르를 게르만족의 주요 신으로 대체했다는 아이디어를 특정 학자들이 지지함에 따라 나중에 오딘에게 이전되었다. 이것은 20세기 초 노르딕주의 작가들이 선호하는 견해였지만,[5] 현대에는 일반적으로 가능성이 높지 않다고 여겨진다.[6]

3. 역사적 기록

이르민술은 유럽 대륙 게르만 민족의 기독교화와 관련된 다양한 역사적 저작에서 나타난다.

3. 1. 프랑크 왕실 편년사

《프랑크 왕실 편년사》에 따르면, 772년 색슨 전쟁 당시 카롤루스 1세는 색슨족의 종교 중심지인 이르민술을 파괴하라는 명령을 여러 차례 내렸다.[25] 이르민술은 오늘날 독일 노르트라인베스트팔렌주 오버마르스베르크 근처에 있었다고 한다.[25] 야코프 그림은 이르민술이 오버마르스베르크에서 24km 떨어진 토이토부르크 숲에 있었으며, 이 지역의 원래 이름인 "오스닝(Osning)"은 "성스러운 나무"를 의미했을 것이라고 주장했다.[25]

3. 2. 성 알렉산더의 기적

베네딕도회 수도사 풀다의 루돌프는 저서 《성 알렉산더의 기적》(''De miraculis sancti Alexandri'') 제3장에서 이르민술에 대해 다음과 같이 묘사했다. 이르민술은 하늘을 향해 치솟은 거대한 나무 기둥이었고, 그 이름은 "만물을 지탱하는 기둥"을 의미한다고 한다.[25]

3. 3. 비두킨트 폰 코르바이의 기록

베네딕도회 수도사 루돌프 폰 풀다는 《성 알렉산더의 기적》 제3장에서 이르민술은 하늘을 향해 치솟은 거대한 나무 기둥이었으며, 천지 만물을 지탱하는 기둥이라는 뜻이라고 서술했다.[25]

비두킨트 폰 코르바이는 《색슨인의 사적》(970년경 저술)에서 531년 색슨인 지도자 하두가토가 튀링기인에게 승리하고 승리의 신에게 바치는 제단을 세웠는데, 그 형상이 나무 기둥과 같았다고 쓰고 있으며, 이 기둥 모양 제단이 이르민술이라고 해석되기도 한다.[26]

비두킨트는 색슨인들이 승리의 신에게 제단을 세웠고, 그 신의 모습을 나무 기둥으로 묘사했다고 설명한다. 비두킨트에 따르면, 색슨인들은 승리의 신에게 마르스라는 이름을 부여하고, 헤라클레스의 신체적 특징을 나무 기둥을 통해 모방하여 나타냈으며, 그들의 신들의 계층에서 그는 태양 또는 아폴로였다.[8]

그러나 비두킨트는 로마의 마르스와 그리스의 헤르메스가 일치하지 않기 때문에 신의 이름에 대해 혼란스러워한다. 클라이브 톨리(Clive Tolley)는 비두킨트가 그 의미를 알지 못하는 히르민(Hirmin)이라는 이름이 헤르메스와 관련이 있는 것이 아니라, 이르민술의 헌정 대상인 이르민과 관련이 있다고 추측한다.[9][10]

3. 4. 힐데스하임의 기록

《프랑크 왕실 편년사》의 772년 기록을 보면, 색슨 전쟁 당시 카롤루스 1세가 색슨족의 종교 중심지인 이르민술을 파괴하라는 명령을 내린 것이 여러 차례 언급된다.[25] 이르민술의 위치는 오늘날의 독일 노르트라인베스트팔렌주 오버마르스베르크 근교라고 한다.[25]

베네딕도회 수도사 루돌프 폰 풀다는 《성 알렉산더의 기적》(''De miraculis sancti Alexandri'') 제3장에서 이르민술에 대해 설명했다. 루돌프의 묘사에 따르면 이르민술은 하늘을 향해 치솟은 거대한 나무 기둥이었으며, 이르민술이라는 이름은 천지 만물을 지탱하는 기둥이라는 뜻이라고 한다.[25]

루도비쿠스 1세 피우스 치세인 9세기에 오버마르스베르크에서 돌기둥 하나가 발굴되어[27] 힐데스하임 대성당으로 옮겨졌다. 이 돌기둥은 19세기 말까지 촛대로 사용되었다.[28]

힐데스하임에서는 13세기까지 기뻐하라의 주일(사순절 제4일요일) 다음 토요일에 카롤루스 대제의 이르민술 파괴를 기념하는 행사를 다음과 같이 진행했다.[29]

이러한 관습은 독일의 다른 지역에서도 발견되는데, 할버슈타트에서는 기뻐하라의 주일 당일 의전사제가 직접 거행했다고 한다.[29]

3. 5. 카이저크로니크

12세기의 ''카이저크로니크''에는 이르민술이 세 번 언급된다.

ûf ainer irmensiule / stuont ain abgot ungehiure, / daz hiezen si ir choufman.|위프 아이너 이르멘시울레 / 스투온트 아인 아브고트 운게히우레, / 다즈 히에젠 지 이르 코우프만.de

: 이르민술 위에 / 거대한 우상이 서 있었고 / 그들은 그것을 상인이라고 불렀다.

Rômâre in ungetrûwelîche sluogen / sîn gebaine si ûf ain irmensûl begruoben|롬아레 인 운게트루벨리헤 슬루오겐 / 신 게바인에 지 위프 아인 이르멘술 베그루오벤.de

: 로마인들은 그를 배신하여 죽였고 / 그의 뼈를 이르민술에 묻었다.

ûf ain irmensûl er staich / daz lantfolch im allez naich.|위프 아인 이르멘술 에르 스타이히 / 다즈 란트폴흐 임 알레즈 나이히.de

: 그는 이르민술에 올라갔고 / 모든 농민들이 그에게 굴복했다.

4. 해석 및 가설

이르민술의 어원이 된 게르만 신 이르민은 색슨족의 민족신이거나 반신으로 추정된다.[23] 보탄의 이명이라는 설도 있는데, 이 경우 초기에는 치우의 이명이었으나 게르만족의 대이동 시대에 보탄이 주신으로 격상되면서 보탄의 이명이 되었다고 해석한다.

노르드어에서 "이르민"은 "요르문(Jǫrmunrnon)"으로 표기되며, "위대한, 거대한"이라는 뜻이다. 야코프 그림은 요르문그룬드(iǫrmungrund; 거대한 땅, 곧 지구), 요르문간드(iǫrmungandr; 거대한 뱀) 등의 표현을 예로 들며 고대 게르만족의 "이르민"을 노르드의 "요르문"과 연결했다.[24]

고대 작센어로 이르민술(Irminsûlosx)은 '위대한 기둥'을 의미한다. Irmin-osx('위대한')은 게르만 신화의 다른 곳에서 어느 정도 중요성을 가진 용어와 동족어이다. 북게르만 민족에게 Irminosx의 고대 노르드어 형태는 Jörmunrnon이며, 이는 Yggrnon와 마찬가지로 오딘의 이름 중 하나이다. 위그드라실(고대 노르드어 'Yggr의 말')은 오딘이 자신을 희생한 우주적 나무이며, 아홉 세계를 연결한다. 야코프 그림은 Irminosx이라는 이름을 iörmungrundnon(“위대한 땅”, 즉 지구) 또는 iörmungandrnon(“위대한 뱀”, 즉 미드가르드 뱀)과 같은 고대 노르드어 용어와 연결한다.[3]

Irminsûlosx이라는 이름과 이르미노네스라는 부족명에서 추론된 게르만 신 이르민은 일부 오래된 학문에서 작센족의 국신 또는 데미갓이었을 것으로 추정된다.[4] 이르민은 다른 신, 아마도 오딘의 측면 또는 별칭일 가능성이 더 높다. 이르민은 초기 게르만 시대에는 신 지우(티르)의 별칭이었을 수 있으며, 이동 시대가 시작될 때 오딘이 티르를 게르만족의 주요 신으로 대체했다는 가설에 따라 나중에 오딘에게 이전되었을 수 있다. 이는 20세기 초 노르딕주의 작가들이 선호하는 견해였지만,[5] 현대에는 일반적으로 가능성이 낮다고 여겨진다.[6]

4. 1. 게르마니아와 헤라클레스의 기둥

타키투스의 《게르마니아》에는 프리시인들의 땅에 "헤라클레스의 기둥들"이 있다는 언급이 있다.[30] 타키투스는 이것이 정말 헤라클레스가 거기 간 적이 있어서 세워졌거나, 또는 로마인들이 온갖 놀라운 것들을 모두 헤라클레스의 위업으로 돌려서 그런 이름이 붙은 것이라고 덧붙였다. 타키투스는 드루수스 게르마니쿠스가 게르만 부족들에 대한 정복 전쟁을 수행할 때 이 기둥이 있는 곳까지는 이르지 못했고, 그 뒤로도 기둥이 있는 곳에 이른 로마인은 없었다고 적고 있다.[31] 이 "헤라클레스의 기둥들"과 후대에 기록된 이르민술 사이의 관계에 대한 가설들이 제기된 바 있다.[29] 로마인들은 게르만의 토르를 헤라클레스와 종종 동일시(인테르프레타티오 로마나)하곤 했다.[32]4. 2. 빌헬름 토이프트와 엑스테른슈타인

독일 데트몰트 근처 암석 지형에 위치한 중세 시대 엑스테른슈타인 부조에는 니고데모의 발치에 굽은 나무로 종종 확인되는 형상이 새겨져 있다. 1929년, 독일의 아마추어 고고학자이자 훗날 아네네르베 회원이 되는 빌헬름 토이프트는 이 상징이 이르민술을 나타낸다고 주장했다.[20][21]그러나 학자 버나드 미스에 따르면, 엑스테른 석재 중 하나에 십자가에서 내려오는 그리스도를 묘사한 중세 부조는 토이프트가 나무가 십자가에 의해 시들어진 것으로 해석한 것을 보여주는 듯하며, 덜 상상력이 풍부한 연구자들은 이것을 단지 정교한 의자로 간주한다고 한다. 또한, 그 상징은 당시 반기독교적 ''푈키쉬'' 정체성의 주요 상징 중 하나로 룬 문자 및 갈고리 십자가와 합류했으며, 오늘날 독일 신이교도들 사이에서 소중히 여겨지는 모티프라고 한다.[22]

참조

[1]

문서

d'Alviella

1891

[2]

웹사이트

Wiedererrichtung der Irminsul

http://www.heimatver[...]

2022-12-11

[3]

문서

Grimm

1835

[4]

문서

Robinson

1917

[5]

문서

Meyer

1910

[6]

문서

Farwerck

1970

[7]

문서

Stallybrass

1882

[8]

학위논문

The Three Books of the Deeds of the Saxons, by Widukind of Corvey: Translated with Introduction, Notes, and Bibliography

University of California, Los Angeles

1949

[9]

간행물

Oswald's Tree

Groningen

1995

[10]

서적

The Sacred Tree: Ancient and Medieval Manifestations

Cambridge Scholars Publishing

2011

[11]

사료

Royal Frankish Annals

790

[12]

서적

d'Alviella

https://books.google[...]

1891

[13]

문서

Schröder

1892

[14]

문서

Schröder

1892

[15]

문서

Schröder

1892

[16]

사료

Tacitus

98

[17]

문서

Birley

1999

[18]

문서

Rives

1999

[19]

문서

Simek

2007

[20]

문서

Teudt

1929

[21]

문서

Halle

2002

[22]

문서

Mees

2008

[23]

문서

Robinson

1917

[24]

문서

Grimm

1835

[25]

문서

Stallybrass

1882

[26]

학위논문

The Three Books of the Deeds of the Saxons, by Widukind of Corvey: Translated with Introduction, Notes, and Bibliography

University of California, Los Angeles

1949

[27]

사료

Royal Frankish Annals

790

[28]

서적

d'Alviella

https://books.google[...]

1891

[29]

서적

d'Alviella

https://books.google[...]

1891

[30]

사료

Tacitus

98

[31]

문서

Birley

1999

[32]

문서

Rives

1999

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com