지속

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

지속은 앙리 베르그송이 제시한 철학적 개념으로, 순수한 흐름으로서의 시간을 의미한다. 베르그송은 순수 지속이 공간적으로 표현될 수 없으며, 칸트의 감성적 직관이나 오성이 아닌 초지성적인 직관을 통해 참된 실재를 인식할 수 있다고 주장했다. 그는 순수 지속을 자유의 원천으로 보았으며, 엘레아의 제논이 제시한 운동의 불가능성에 대한 반박으로 제시했다. 베르그송은 지속을 설명하기 위해 여러 이미지를 사용했지만, 이러한 이미지들조차 지속의 본질을 완전히 표현할 수 없다고 보았다. 질 들뢰즈는 베르그송의 지속 이론에 영향을 받았으며, 베르그송은 알베르트 아인슈타인과 상대성 이론에 대한 논쟁을 벌이기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 철학 개념 - 변증법

변증법은 고대 그리스에서 시작되어 철학적 방법론으로 발전했으며, 헤겔은 사유와 현실의 자기운동에 대한 보편적 합법칙성으로, 마르크스는 유물론적으로 재해석하여 자연, 사회, 사유의 일반적 운동법칙으로 확립했다. - 철학 개념 - 마음

마음은 의식, 사고, 지각, 감정, 동기, 행동, 기억, 학습 등을 포괄하는 심리적 현상과 능력의 총체이며, 다양한 분야에서 연구되고 인간 삶의 중추적인 역할을 한다. - 형이상학 개념 - 정보

정보는 의사결정을 위해 데이터를 가공한 형태로, 목적 적합성, 신뢰성, 적시성을 갖춘 훌륭한 정보는 첩보나 지식으로 분류될 수 있으며, 시대에 따라 의미가 변화하고 경제적 가치를 지니면서 정보 활용 능력의 중요성이 부각되고 있다. - 형이상학 개념 - 특수

특수는 철학에서는 개별적이고 구체적인 존재를, 언어학에서는 눈에 띄는 또는 예외적인 의미를 가지며, 사회적으로 특별함이 중요하게 여겨지기도 한다.

| 지속 | |

|---|---|

| 철학적 개념 | |

| 분야 | 철학, 심리학 |

| 주요 인물 | 앙리 베르그송 |

| 관련 개념 | 시간, 의식, 기억, 지속 |

| 베르그송 철학에서의 지속 | |

| 정의 | 의식의 흐름 속에서 과거, 현재, 미래가 분리되지 않고 유기적으로 연결된 상태 |

| 특징 | 질적 다양성: 균일하고 분할 가능한 공간적 시간과는 달리, 지속은 질적으로 다양하고 이질적인 경험들의 연속이다. 불가역성: 지속 속에서의 경험은 반복되거나 되돌릴 수 없다. 창조성: 지속은 끊임없이 새로운 것을 만들어내는 역동적인 힘이다. |

| 의식과의 관계 | 의식은 지속을 통해 과거의 경험을 현재에 통합하고 미래를 예측하며, 자유로운 행위를 가능하게 한다. |

| 기억과의 관계 | 기억은 과거의 경험을 보존하고 현재의 의식에 영향을 미치며, 지속을 구성하는 중요한 요소이다. |

| 공간적 시간과의 구별 | 과학적이고 객관적인 시간과는 달리, 지속은 주관적이고 경험적인 시간이다. |

| 수학과의 관계 | 베르그송은 수학적 시간이 추상적이고 인위적이라고 비판하며, 지속의 본질을 제대로 포착하지 못한다고 주장한다. |

| 예술과의 관계 | 베르그송은 예술이 지속의 본질을 직관적으로 드러낼 수 있다고 보았다. |

| 지속에 대한 비판 | |

| 비판 내용 | 모호성: 지속 개념이 추상적이고 모호하여 이해하기 어렵다는 비판이 있다. 주관주의: 지속이 지나치게 주관적인 경험에 의존하여 객관적인 진리를 설명하기 어렵다는 비판이 있다. 형이상학적: 지속이 경험적으로 검증하기 어려운 형이상학적인 개념이라는 비판이 있다. |

| 같이 보기 | |

| 관련 항목 | 시간의 화살 역사적 현재주의 순수현재 흐름 (심리학) |

2. 순수 지속과 참된 시간

베르그송은 음악의 선율처럼 의식의 내용을 거꾸로 하거나 끊을 수 없는 것처럼, 개념이나 말에서 벗어나 반성에 전념하면 의식의 직접적인 대상으로서 하나의 흐름을 느낀다고 보았다. 이 흐름은 계량 불가능성, 불가역성, 연속성, 이종 혼합성을 특징으로 하며, 멈출 수 없는 자발적이고 능동적인 것이다. 베르그송은 이를 '순수 지속'이라 불렀다.

이 순수 지속은 공간적으로 표현할 수 없다. 공간화는 수학적인 추상이며, 측정 가능하고, 가역적이며, 균질적이고, 수동적인 것이 되어 흐름의 연속이 아닌 점의 계기가 되기 때문이다. 따라서 고전 물리학의 (선형적) 시간은 참된 시간이 아니며, 참된 실재 인식은 칸트가 말하는 감성적 직관이나 오성이 아닌 초지성적인 직관에 의해서 가능해진다.

2. 1. 순수 지속의 특징

예를 들어, 음악 선율에 맡긴 의식 내용은 그것을 거꾸로 하거나, 조각내는 것은 할 수 없다. 이처럼 개념이나 언어에서 벗어나 내성에 전념하면, 거기에 의식의 직접적 대상으로서 하나의 흐름을 느낀다. 그 흐름은 계량 불가능성, 불가역성, 연속성, 이종 혼합성을 특징으로 하며, 멈출 수 없는 자발적이고 능동적인 것이다. 이것을 베르그송은 “순수 지속”이라고 불렀다.이 순수 지속은 공간적으로 표현할 수 있는 것이 아니다. 왜냐하면 공간화란 수학적인 추상이며, 측정 가능하고, 가역적이며, 균질적이고, 수동적인 것이 되어, 그것은 더 이상 흐름의 연속이 아니라, 점의 계기가 되어 버리기 때문이다. 따라서 고전 물리학의 (선형적) 시간은 참된 시간이 아니다. 따라서 참된 실재 인식은 (물론 칸트가 말하는 감성적 직관이나 오성에 의해서가 아니라) 초지성적인 직관에 의해서 가능하게 된다.

2. 2. 칸트와 베르그송

예를 들어, 음악의 선율에 맡긴 의식 내용은 그것을 역방향으로 하거나 끊을 수 없다. 이와 같이 개념이나 말로부터 멀어져 반성에 전념하면, 거기에 의식의 직접 여건으로서 하나의 흐름을 느낀다. 그 흐름은 계량 불가능성, 불가역성, 연속성, 이종 혼합성을 특징으로 하고 있어, 멈추지 않는 자발, 능동에 의하는 것이다. 이것을 베르그송은 '순수 지속'이라고 불렀다.이 순수 지속은 공간적으로 표현할 수 있는 것은 아니다. 공간화는 수학적인 추상이며, 측정 가능, 가역적, 균질적, 수동적인 것이 되고, 그것은 이미 흐름의 연속이 아니고, 점의 계기가 되어 버리기 때문이다. 따라서, 고전 물리학의 (선형적) 시간은, 진정한 시간은 아니다. 따라서, 진정한 실재 인식은 (물론 칸트가 말하는 감성적 직관이나 오성에 의해서가 아니라) 초지성적인 직관에 의해서 가능해진다.

엘레아의 제논(Zeno of Elea)은 현실이 창조되지 않고 파괴될 수 없는 정지된 전체라고 믿었다.[4] 그는 네 가지 역설을 제시하여 운동을 불가능한 것으로 보였다. 그는 우리는 결코 한 점을 지나칠 수 없다고 말했다. 왜냐하면 각 점은 무한히 나눌 수 있고, 무한한 공간을 가로지를 수 없기 때문이다.[5] 그러나 베르그송에게 있어서 이 문제는 운동과 시간, 즉 지속이 그것을 밑받침하는 공간적 선으로 잘못 이해될 때만 발생한다. 시간과 운동은 잘못해서 사물로 취급되고, 진행으로 취급되지 않는다. 그것들은 소급적으로 사물의 공간적 궤적, 즉 무한히 나눌 수 있는 것으로 취급되는 반면, 실제로는 나눌 수 없는 전체이다.[6]

베르그송이 칸트에 대한 답변은 시간이 존재하는 지속 내에서 자유 의지가 가능하다는 것이다. 자유 의지는 실제로 문제가 아니라 과학의 정지된 시간으로 인해 철학자들 사이에서 흔히 발생하는 혼란일 뿐이다.[7] 지속(''durée'')을 측정하려면 그것을 과학의 정지된 공간적 시간(''temps'')으로 번역해야 하는데, 이는 비확장적인 것을 확장적인 것으로 번역하는 것이다. 바로 이 번역을 통해 자유 의지의 문제가 발생한다. 공간은 베르그송이 이질적인 질적인 다수성이라고 부르는 것과는 달리 동질적인 양적인 다수성이기 때문에[8] 지속은 나란히 놓이고 서로 다른 부분들의 연속으로 변환되며, 따라서 서로 뒤따르고 서로 "원인"이 된다. 지속 내의 어떤 것도 그 안의 다른 것의 원인이 될 수 없다. 따라서 모든 것이 이전 원인에 의해 결정된다고 믿는 결정론은 불가능하다. 자유가 순수한 운동으로 확인되고 경험될 수 있는 지속 안에 자신을 위치시킴으로써 시간을 있는 그대로 받아들여야 한다.[9]

2. 3. 제논과 베르그송

엘레아의 제논은 현실이 창조되지 않고 파괴될 수 없는 정지된 전체라고 믿었다.[4] 그는 네 가지 역설을 제시하여 운동이 불가능한 것으로 보였다. 그는 우리는 결코 한 점을 지나칠 수 없다고 말했다. 왜냐하면 각 점은 무한히 나눌 수 있고, 무한한 공간을 가로지를 수 없기 때문이다.[5] 그러나 베르그송에게 있어서 이 문제는 운동과 시간, 즉 지속이 그것을 밑받침하는 공간적 선으로 잘못 이해될 때만 발생한다. 시간과 운동은 잘못해서 사물로 취급되고, 진행으로 취급되지 않는다. 그것들은 소급적으로 사물의 공간적 궤적, 즉 무한히 나눌 수 있는 것으로 취급되는 반면, 실제로는 나눌 수 없는 전체이다.[6]베르그송이 칸트에 대한 답변은 시간이 존재하는 지속 내에서 자유 의지가 가능하다는 것이다. 자유 의지는 실제로 문제가 아니라 과학의 정지된 시간으로 인해 철학자들 사이에서 흔히 발생하는 혼란일 뿐이다.[7] 지속(''durée'')을 측정하려면 그것을 과학의 정지된 공간적 시간(''temps'')으로 번역해야 하는데, 이는 비확장적인 것을 확장적인 것으로 번역하는 것이다. 바로 이 번역을 통해 자유 의지의 문제가 발생한다. 공간은 베르그송이 이질적인 질적인 다수성이라고 부르는 것과는 달리 동질적인 양적인 다수성이기 때문에[8] 지속은 나란히 놓이고 서로 다른 부분들의 연속으로 변환되며, 따라서 서로 뒤따르고 서로 "원인"이 된다. 지속 내의 어떤 것도 그 안의 다른 것의 원인이 될 수 없다. 따라서 모든 것이 이전 원인에 의해 결정된다고 믿는 결정론은 불가능하다. 자유가 순수한 운동으로 확인되고 경험될 수 있는 지속 안에 자신을 위치시킴으로써 시간을 있는 그대로 받아들여야 한다.[9]

예를 들어, 음악 선율에 맡긴 의식 내용은 그것을 거꾸로 하거나, 조각내는 것은 할 수 없다. 이처럼 개념이나 언어에서 벗어나 내성에 전념하면, 거기에 의식의 직접적 대상으로서 하나의 흐름을 느낀다. 그 흐름은 계량 불가능성, 불가역성, 연속성, 이종 혼합성을 특징으로 하며, 멈출 수 없는 자발적이고 능동적인 것이다. 이것을 베르그송은 “순수 지속”이라고 불렀다.

이 순수 지속은 공간적으로 표현할 수 있는 것이 아니다. 왜냐하면 공간화란 수학적인 추상이며, 측정 가능하고, 가역적이며, 균질적이고, 수동적인 것이 되어, 그것은 더 이상 흐름의 연속이 아니라, 점의 계기가 되어 버리기 때문이다. 따라서 고전 물리학의 (선형적) 시간은 참된 시간이 아니다. 따라서 참된 실재 인식은 (물론 칸트가 말하는 감성적 직관이나 오성에 의해서가 아니라) 초지성적인 직관에 의해서 가능하게 된다.

3. 지속과 자유

베르그송에 따르면 순수 지속은 자유의 원천이다. 보통 자유는 선택의 자유를 의미하지만, 베르그송은 이러한 생각이 공간화된 시간에 의한 발상이며, 생명의 자유로운 지속과는 다르다고 보았다. 생명에게 미래는 미리 정해진 것이 아니라 현재에서 끊임없이 창조되는 것이기 때문이다. 따라서 자유는 순수 지속으로 돌아가 순수 자아로 행위하는 것이다.

물질계는 과거를 반복할 뿐인 지속의 이완 상태이다. 물질은 자신을 파괴하지만, 생명은 자신을 형성하며, '물질이 내려가는 비탈을 오르려는 노력'을 보여준다. 우주의 모든 것은 이러한 지속의 다양한 긴장에 의한 창조적 진화의 과정이며, 그 정점에는 엘랑 비탈(생의 약동)이 있다.

3. 1. 자유와 창조

베르그송에 의하면, 이 순수 지속이 자유의 원천이다. 통상, 자유라고 하면, 선택의 자유를 의미한다. 예를 들어, 하나의 길로 나아가고 있으면, 그 앞이 두 갈래로 분기하고 있다. 그 분기점에서, 어느 쪽의 길을 진행할까 자신의 의지에 근거해 선택할 수 있다. 거기에 자유가 있다고 여겨진다. 그러나 베르그송에게는 그러한 분기로를 떠올리는 것 자체가 공간화된 시간에 의한 발상이며, 생명의 자유로운 지속에 맞는 것은 아니다. 생명에게서의 미래라는 것은 분기로와 같이 미리 존재하는 것이 아니고, '현재'에 부단 한편 연속적으로 창조되는 것이기 때문이다. 따라서 자유란 이 순수 지속에의 귀일이며, 그 발현으로서의 순수 자아에 의한 행위이다.한편, 물질계는 일순간 전의 과거를 타성적으로 반복하는 것뿐으로, 즉 지속의 이완의 극이라고 한다. 물질은 '스스로를 파괴하는' 것에 비해, 생명은 '스스로를 형성한다'. 즉, 생명에는 '물질이 내려가는 비탈을 오르려는 노력'을 볼 수 있다. 우주의 만상은 이 지속의 여러 가지의 긴장에 의한 다양한 창조적 진화의 전개인 것이다. 그리고 긴장의 극에 있는 것이 에란 비타르(생의 약동)이다.

3. 2. 물질과 생명

베르그송에 따르면, 이 순수 지속이야말로 자유의 원천이다. 일반적으로 자유라 함은 선택의 자유를 의미한다. 예를 들어, 한 길을 걷다가 앞이 두 갈래로 갈라진다고 하자. 그 갈림길에서 어느 길을 갈지 자신의 의지에 따라 선택할 수 있다. 거기에 자유가 있다고 여겨진다. 그러나 베르그송에 의하면, 그러한 갈림길을 떠올리는 것 자체가 공간화된 시간에 의한 발상이며, 생명의 자유로운 지속에 부합하는 것이 아니다. 생명에게 있어 미래란 갈림길처럼 미리 존재하는 것이 아니라, “현재”에서 끊임없이 그리고 연속적으로 창조되는 것이다. 따라서 자유란 이 순수 지속으로의 귀일이며, 그것의 발현으로서의 순수 자아에 의한 행위이다.한편, 물질계는 바로 직전의 과거를 관성적으로 반복할 뿐이며, 즉 지속의 이완의 극치라고 여겨진다. 물질은 “자기를 파괴하는” 것에 반해, 생명은 “자기를 형성한다”. 즉, 생명에는 “물질이 내려가는 비탈을 오르려는 노력”을 볼 수 있다. 우주의 만상은 이 지속의 여러 긴장에 의한 다양한 창조적 진화의 전개인 것이다. 그리고 긴장의 극치에 있는 것이, 엘랑 비탈(생의 약동)이다.

4. 지속의 이미지

앙리 베르그송은 지속을 설명하기 위해 여러 가지 이미지를 사용했다.

베르그송이 제시한 첫 번째 이미지는 풀리는 실타래와 감기는 실타래이다. 풀리는 실타래는 노화처럼 끝을 향해 가는 과정을, 감기는 실타래는 기억이 계속 쌓이는 것을 나타낸다. 베르그송은 지속에서는 이전의 기억이 계속 남아있기 때문에, 두 순간은 같을 수 없다고 보았다. 하지만 이 이미지들은 지속이 서로 다른 성질을 가진다는 점을 보여주지는 못한다.[10]

두 번째 이미지는 천 개의 색조가 점차 변하는 스펙트럼이다. 각 색조는 서로에게 영향을 주며 이어진다. 그러나 이 이미지 역시 지속이 계속 성장하고, 그 상태들이 서로 섞인다는 것을 나타내지는 못한다.[10][11]

베르그송은 마지막으로 아주 작은 고무 조각을 늘리는 이미지를 제시했다. 멈추지 않고 계속 고무 조각을 늘린다면, 이 행위는 나눌 수 없다. 멈추는 순간 하나의 행위가 아닌 두 개의 행위가 되기 때문이다. 베르그송은 움직이는 행위 자체가 아니라, 그 궤적을 나타내는 정지된 선이 나눌 수 있는 것이라고 보았다. 순수한 운동 자체에 집중하면 지속 속에서의 발전에 대한 더 정확한 이미지를 얻을 수 있다.

하지만 이러한 이미지들은 지속의 풍부한 색채를 잊게 만든다는 점에서 여전히 불완전하다.[10] 베르그송은 지속이 질적이고, 비확장적이며, 여러 성질을 가지면서도 하나이고, 유동적이며 끊임없이 스스로를 관통한다고 보았다. 이러한 개념들을 나열하는 것만으로는 지속 자체를 제대로 나타낼 수 없다.

베르그송에 따르면, 우리는 끊임없이 변하며 한 상태에 머무는 것과 다른 상태로 옮아가는 것 사이에는 본질적인 차이가 없다. 질적인 다원성은 서로 다르면서도 겹쳐지기 때문에 기호로 나타낼 수 없다. 따라서 지속을 이해하려면 직관을 통해야 한다.[2]

4. 1. 풀리는 실타래와 감기는 실타래

베르그송은 지속을 설명하기 위해 여러 이미지를 사용했다. 첫 번째는 풀리는 실타래와 감기는 실타래 이미지이다. 풀리는 실타래는 노화의 끊임없는 흐름을, 감기는 실타래는 기억의 끊임없는 성장을 나타낸다. 베르그송에 따르면, 연속적인 두 순간은 동일하지 않은데, 이는 한 순간이 항상 다른 순간이 남긴 기억을 포함하고 있기 때문이다. 기억이 없는 사람은 두 개의 동일한 순간을 경험할 수 있지만, 베르그송은 그 사람의 의식은 끊임없는 죽음과 재생의 상태에 있을 것이며, 이를 무의식과 동일시한다.[10] 그러나 두 실타래 이미지는 동질적이고 측정 가능한 실을 보여주는 반면, 지속은 이질적이다.베르그송은 천 개의 점진적으로 변하는 색조의 스펙트럼 이미지도 제시했다. 느낌의 선은 그 색조들을 통해 이어지며, 각 색조에 영향을 받으면서 동시에 유지한다. 그러나 이 이미지조차 지속을 고정되고 완전한 스펙트럼으로 나타내기 때문에 부정확하다. 지속은 불완전하고 끊임없이 성장하며, 그 상태는 서로 섞인다.[10][11]

이 이미지조차 색채의 풍부함이 잊혀지기 때문에 불완전하다.[10] 베르그송에 따르면 지속은 질적인 것, 비확장적인 것, 다원적이면서도 하나의 단일체, 유동적이며 끊임없이 스스로를 관통하는 것이다. 그러나 이러한 개념들을 나란히 놓는다고 해서 지속 자체를 적절하게 나타낼 수는 없다.

> ''사실 우리는 끊임없이 변한다...한 상태에서 다른 상태로 옮아가는 것과 같은 상태에 머무르는 것 사이에는 본질적인 차이가 없다. "같은 상태로 남아 있는" 상태가 우리 생각보다 더 다양하다면, 반면에 한 상태에서 다른 상태로 옮아가는 것은 우리가 상상하는 것보다 단일 상태가 연장되는 것과 더 유사하다. 전이는 연속적이다. 우리가 모든 물리적 상태의 끊임없는 변화를 외면하기 때문에, 변화가 너무나 엄청나서 우리의 주의를 강제할 때, 마치 새로운 상태가 이전 상태 옆에 놓인 것처럼 말해야 한다. 우리는 이 새로운 상태가 차례로 변하지 않는다고 가정하고, 이렇게 무한히 계속된다.''[12]

질적인 다원성은 이질적이면서도 서로 관통하기 때문에 기호로 적절하게 나타낼 수 없다. 베르그송에게 질적인 다원성은 표현할 수 없는 것이다. 따라서 지속을 파악하려면 습관적인 사고 방식을 뒤집고 직관을 통해 지속 속에 자신을 위치시켜야 한다.[2]

4. 2. 색조의 스펙트럼

베르그송은 지속을 설명하기 위해 여러 이미지를 제시한다. 먼저, 풀리는 실타래는 노화를, 감기는 실타래는 기억의 성장을 나타낸다. 그러나 이 이미지들은 지속이 이질적이라는 점을 보여주지 못한다.다음으로, 베르그송은 점진적으로 변하는 천 개의 색조를 가진 스펙트럼 이미지를 제시한다. 각 색조는 서로 영향을 주고받으며 이어진다. 하지만 이 이미지 역시 지속이 끊임없이 성장하며, 그 상태들이 서로 섞인다는 점을 표현하지 못한다.[10][11]

이 이미지 역시 색채의 풍부함을 간과한다는 한계가 있다.[10] 베르그송에 따르면, 지속은 질적이고, 비확장적이며, 다원적이면서도 하나이고, 유동적이며 끊임없이 스스로를 관통한다. 이러한 개념들을 나열하는 것만으로는 지속을 제대로 나타낼 수 없다.

> ''사실 우리는 끊임없이 변한다... 한 상태에서 다른 상태로 옮아가는 것과 같은 상태에 머무르는 것 사이에는 본질적인 차이가 없다. "같은 상태로 남아 있는" 상태가 우리 생각보다 더 다양하다면, 반면에 한 상태에서 다른 상태로 옮아가는 것은 우리가 상상하는 것보다 단일 상태가 연장되는 것과 더 유사하다. 전이는 연속적이다. 우리가 모든 물리적 상태의 끊임없는 변화를 외면하기 때문에, 변화가 너무나 엄청나서 우리의 주의를 강제할 때, 마치 새로운 상태가 이전 상태 옆에 놓인 것처럼 말해야 한다. 우리는 이 새로운 상태가 차례로 변하지 않는다고 가정하고, 이렇게 무한히 계속된다.''[12]

질적인 다원성은 이질적이면서 서로 관통하기 때문에 기호로 표현하기 어렵다. 베르그송은 지속을 파악하려면 습관적인 사고방식을 버리고 직관을 통해야 한다고 주장한다.[2]

4. 3. 늘어나는 고무 조각

베르그송은 지속을 설명하기 위해 여러 이미지를 제시한다. 먼저, 풀리는 실타래와 감기는 실타래 이미지가 있다. 풀리는 실타래는 노화를, 감기는 실타래는 기억의 성장을 나타낸다. 그러나 이 이미지들은 지속이 이질적이라는 점을 보여주지 못한다.[10]다음으로, 베르그송은 점진적으로 변하는 색조의 스펙트럼 이미지를 제시한다. 각 색조는 서로 영향을 주고받으며 이어진다. 하지만 이 이미지 역시 지속이 끊임없이 성장한다는 점을 표현하지 못한다.[10][11]

베르그송은 무한히 작은 고무 조각을 늘리는 이미지를 제시한다. 이 행위는 멈추지 않는 한 나눌 수 없다. 멈춤을 삽입하면 하나의 행위가 아닌 두 개의 행위가 된다. 움직이는 행위 자체가 아니라, 그 아래에 놓이는 정지된 선이 나눌 수 있는 것이다. 순수한 운동 자체에 집중하면 지속 속에서의 발전에 대한 더 정확한 이미지를 얻을 수 있다. 이 이미지는 앞선 이미지들보다 지속의 본질에 더 가깝다.[10]

Au lieu de cela, imaginons un morceau de caoutchouc infiniment petit, contracté, si possible, en un point mathématique. Tirons-le progressivement de telle sorte qu'on en fasse sortir du point une ligne qui s'allongera de plus en plus. Fixons notre attention non sur la ligne en tant que ligne, mais sur l'action qui la trace. Considérons que cette action, malgré sa durée, est indivisible si l'on suppose qu'elle se poursuit sans arrêt ; que si nous y insérons un arrêt, nous en faisons deux actions au lieu d'une et que chacune de ces actions sera alors l'indivisible dont nous parlons. Ce n'est pas la ligne mobile, qui est divisible, c'est l'acte mouvant par lequel on la trace... Détachons-nous de l'espace sous-jacent au mouvement pour ne considérer que le mouvement lui-même, l'acte de tension ou d'extension, bref, la mobilité pure. Nous aurons cette fois une image plus exacte de notre développement dans la durée.|대신, 가능하다면, 수학적 점으로 수축된 무한히 작은 고무 조각을 상상해 보자. 그것을 점차 늘려 점에서 점점 더 길어지는 선을 만들어 보자. 선 자체가 아닌, 그것을 그리는 행위에 주목하자. 이 행위는 지속됨에도 불구하고, 멈추지 않고 계속된다고 가정한다면 나눌 수 없다는 것을 고려하자. 만약 우리가 그 안에 멈춤을 삽입한다면, 하나의 행위 대신 두 개의 행위를 만들 것이고, 이 각각의 행위는 우리가 말하는 나눌 수 없는 것이 될 것이다. 움직이는 행위 자체가 결코 나눌 수 없는 것이 아니라, 공간 속의 궤적처럼 그것 아래에 내려놓는 정지된 선이다. 움직이는 행위를 지지하는 공간에서 마음을 떼고 순수한 운동 자체, 즉 긴장이나 확장의 행위, 간단히 말해 순수한 이동성에만 집중하자. 이번에는 지속 속에서 우리의 발전에 대한 더 정확한 이미지를 갖게 될 것이다.프랑스어

하지만 이 이미지도 색채의 풍부함을 잊게 만든다는 점에서 불완전하다.[10] 지속은 질적이고, 비확장적이며, 다원적이면서도 하나이고, 유동적이며 끊임없이 스스로를 관통한다. 이러한 개념들을 나열하는 것만으로는 지속 자체를 제대로 나타낼 수 없다.

베르그송에 따르면, 우리는 끊임없이 변하며, 한 상태에 머무르는 것과 다른 상태로 옮아가는 것 사이에는 본질적인 차이가 없다. 질적인 다원성은 이질적이면서도 서로 관통하기 때문에 기호로 표현할 수 없다. 지속을 파악하려면 직관을 통해야 한다.[2]

5. 질 들뢰즈와 베르그송

질 들뢰즈는 그의 저서 『영화 1: 운동-이미지』에서 영화가 단순히 이어 붙인 정지 이미지가 아니라 움직임의 연속성(지속)을 사람들에게 제공한다고 서술하면서, 베르그송의 지속 이론에 깊은 영향을 받았다.[13]

6. 물리학과 베르그송의 사상

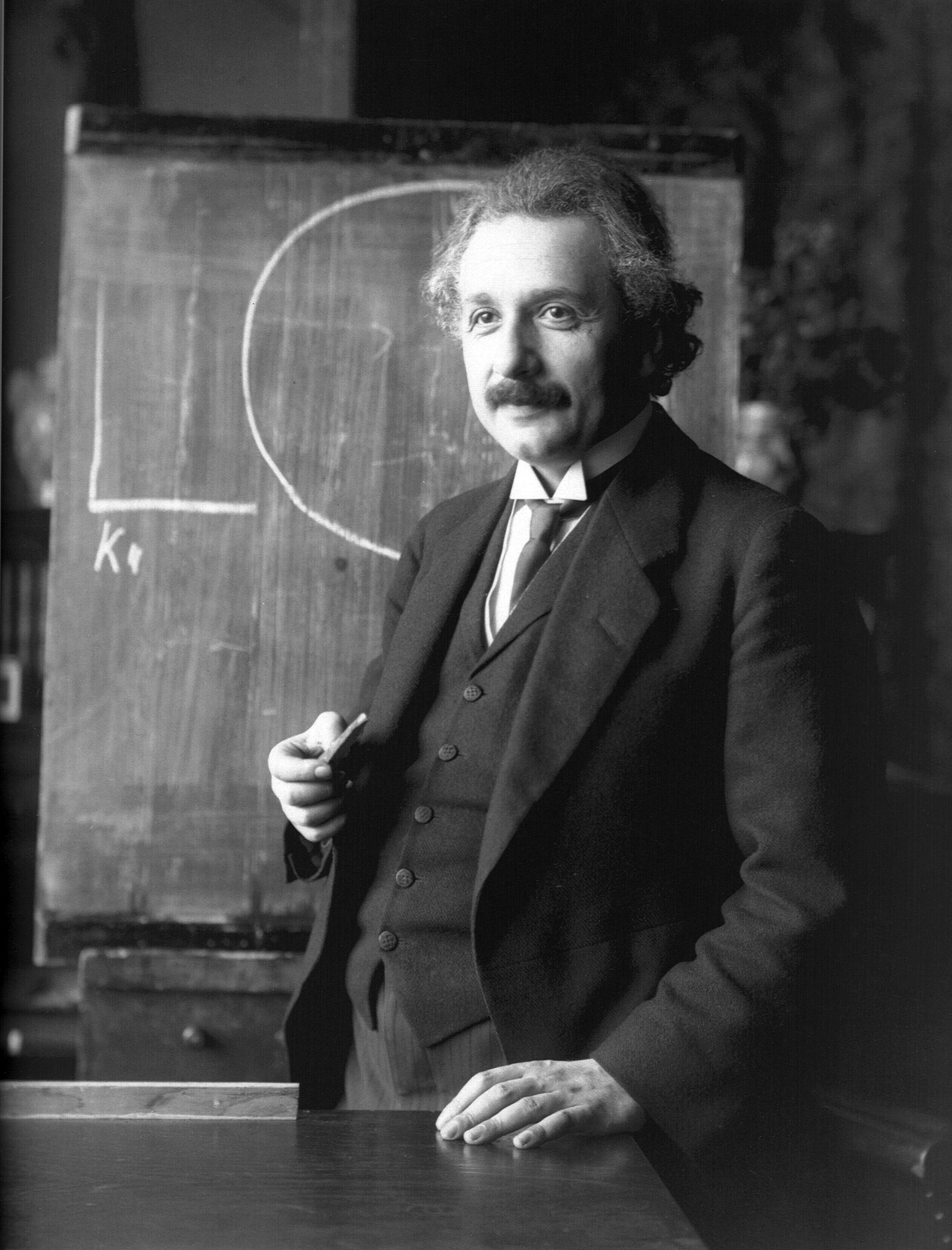

앙리 베르그송은 알베르트 아인슈타인과의 논쟁에서 상대성이론에 내포된 형이상학적, 인식론적 주장에 주목했다. 베르그송은 음악 선율처럼 의식 내용은 거꾸로 하거나 조각낼 수 없다고 보았다. 개념이나 언어에서 벗어나 내성에 전념하면, 의식의 직접적 대상으로서 흐름을 느낄 수 있다고 했다. 이 흐름은 계량 불가능성, 불가역성, 연속성, 이종 혼합성을 특징으로 하며, 멈출 수 없는 자발적이고 능동적인 것이다. 베르그송은 이것을 “순수 지속”이라고 불렀다.

이 순수 지속은 공간적으로 표현할 수 없다. 공간화는 수학적인 추상이며, 측정 가능하고, 가역적이며, 균질적이고, 수동적인 것이 되어, 흐름의 연속이 아니라 점의 계기가 되기 때문이다. 따라서 고전 물리학의 (선형적) 시간은 참된 시간이 아니다. 참된 실재 인식은 (이마누엘 칸트가 말하는 감성적 직관이나 오성이 아닌) 초지성적인 직관에 의해서 가능하게 된다.[14]

6. 1. 아인슈타인과의 논쟁

앙리 베르그송은 1922년 물리학자 알베르트 아인슈타인과 서신을 주고받았으며, 아인슈타인의 상대성이론과 그 함의에 대한 논쟁을 벌였다.[14] 베르그송에게 있어 주요한 견해차는 상대성이론에 대한 과학적 증거 여부에 대한 논쟁이라기보다는 이 이론이 내포하는 형이상학적, 인식론적 주장에 관한 것이었다. 베르그송은 이 이론에 대해 "그것은 과학에 접붙여진 형이상학이며, 과학이 아니다"라고 말한 것으로 유명하다.[15]

참조

[1]

서적

The Creative Mind: An Introduction to Metaphysics

[2]

서적

The Creative Mind: An Introduction to Metaphysics

[3]

웹사이트

The Stanford Encyclopedia of Philosophy

http://plato.stanfor[...]

[4]

서적

On Nature

[5]

서적

Physics

[6]

서적

Matter and Memory

[7]

서적

Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness

[8]

서적

Time and Free Will

2014-06-03

[9]

웹사이트

The Stanford Encyclopedia of Philosophy

http://plato.stanfor[...]

[10]

서적

The Creative Mind: An Introduction to Metaphysics

[11]

서적

The Creative Mind: An Introduction to Metaphysics

[12]

서적

Creative Evolution

Henry Holt and Company

1911

[13]

서적

Cinema 1: The Movement Image

The Athlone Press

[14]

서적

The physicist & the philosopher : Einstein, Bergson, and the debate that changed our understanding of time

2016-10-04

[15]

서적

The physicist & the philosopher : Einstein, Bergson, and the debate that changed our understanding of time

2016-10-04

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com