진후새류

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

진후새류는 다양한 분류군으로 구성된 연체동물 분류군이다. 산각류, 무순류, 룬키나류, 익족류, 두순류 등을 포함하며, Jörger 외 (2010)의 연구에 따르면 하위 진후새류와 진정새류로 나뉜다. 진정새류는 나새상목과 범폐류로 나뉘며, 범폐류는 설서류, Siphonarioidea, Glacidorboidea, Amphiboloidea, Pyramidelloidea, Hygrophila, Acochlidiacea, 진폐류, Stylommatophora, Systellommatophora, Ellobioidea, Otinoidea, Trimusculoidea 등을 포함한다. 진후새류의 계통 분류는 복잡하며, 모래주머니의 구조가 중요한 특징으로 논의된다.

더 읽어볼만한 페이지

| 진후새류 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 진후새류 | |

| 학문적 분류 | |

| 계 | 동물계 |

| 문 | 연체동물문 |

| 강 | 복족강 |

| 미분류 (계통 발생) | 이새류 |

| 미분류 (계통 발생) | 직신경류 |

| 미분류 (계통 발생) | 진후새류 (Euopisthobranchia) |

| 명명자 | Jörger et al., 2010 |

| 하위 분류 | 본문 참조 |

2. 하위 분류

진후새류는 다음과 같은 분류군으로 이루어져 있다.[2]

- 산각류

- 무순류

- 룬키나류(우협새류)

- 익족류

- 좁은 의미의 두순류

2. 1. 산각류 (Umbraculoidea)

산각류는 진후새류에 속하는 연체동물의 한 분류군이다.[2]이전 연구에서는 모래주머니 (큐티큘라로 덮인 근육질 식도 창자)와 모래주머니 판을 좁은 의미(s.s.)의 두순류, 익족류, 무순류를 포함하는 클레이드를 뒷받침하는 파생형질 구조로 보았다.[1] 모래주머니 판이 있는 모래주머니는 초식성 분류군에서 먹이를 분쇄하는 데 사용되었을 것으로 추정되며, 좁은 의미의 두순류 및 나새류 내 육식성 그룹에서는 이차적으로 축소되었을 수 있다.[1]

Klussmann-Kolb와 Dinapoli는 산각류의 모래주머니에 모래주머니 판이나 가시가 없다는 점을 들어, 산각류의 모래주머니가 다른 그룹의 모래주머니와 상동적이지 않다고 주장했다.[1] 이는 부유새류와 나새류의 공유파생형질로 모래주머니를 제안했던 Salvini-Plawen과 Steiner의 견해와는 다르다. Salvini-Plawen과 Steiner는 누디플루라에서 모래주머니가 이차적으로 소실되었지만 여전히 산각류에는 존재한다고 보았다.[1]

Wägele와 Klussmann-Kolb에서 코딩한 Jörger 외(2010)의 계통발생 가설은[1] 산각류의 모래주머니가 다른 유후새류 분류군에서 모래주머니 판과 가시가 있는 모래주머니와 상동성을 가진다는 것을 뒷받침한다.[1] 따라서 이 구조는 유후새류의 공유파생형질로 제안된다.[1]

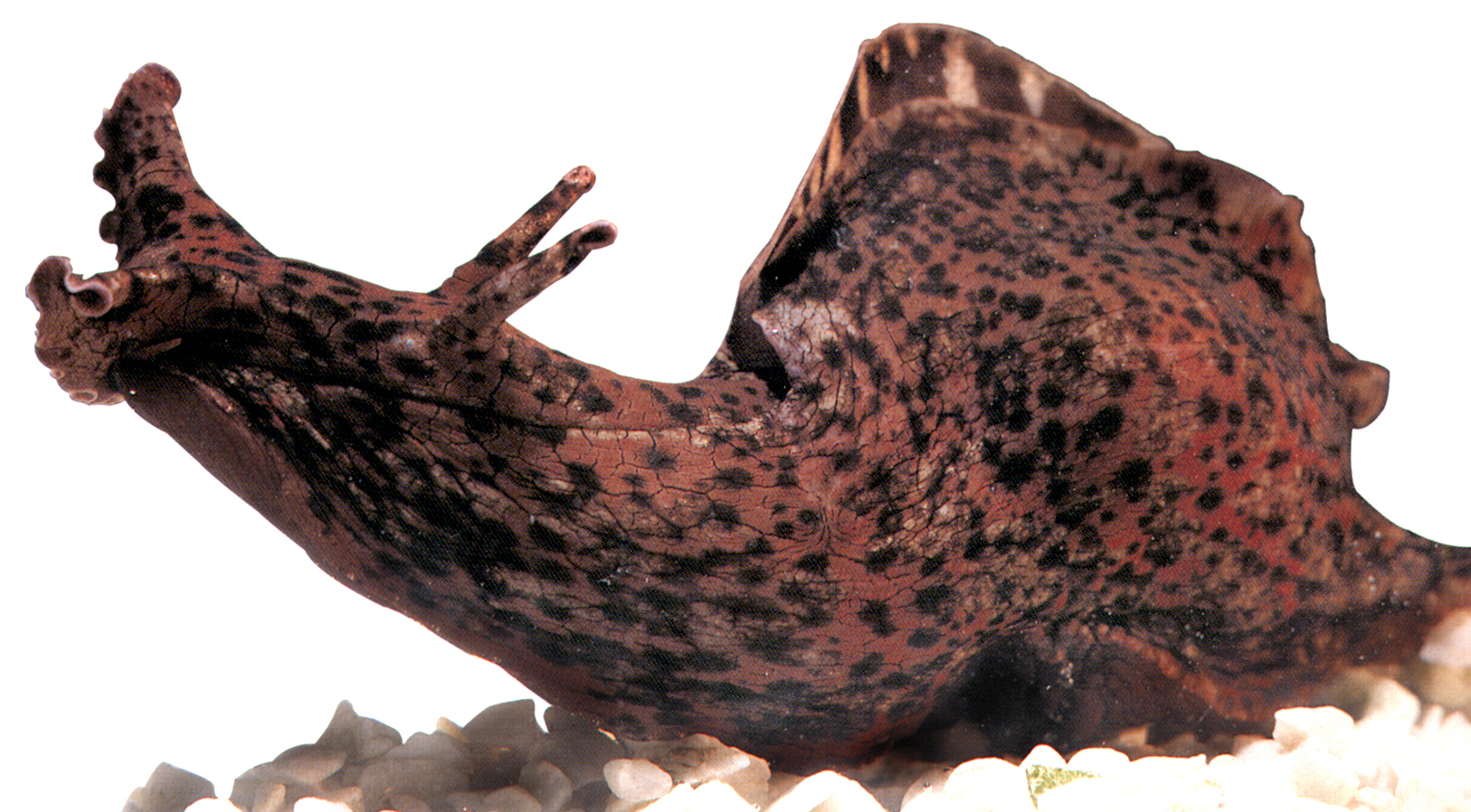

2. 2. 무순류 (Anaspidea)

무순류(Anaspidea)는 복족류에 속하는 생물군이다. 이전 연구에서는 모래주머니(큐티큘라로 덮인 근육질 식도 창자)와 모래주머니 판이 좁은 의미의 두순류(s.s.), 익족류와 함께 무순류를 묶는 파생형질 구조로 논의되었다.[2] 모래주머니 판이 있는 모래주머니는 초식성 분류군에서 먹이를 분쇄하는 데 사용되었을 것으로 추정되며, 좁은 의미의 두순류 및 나새류 내 육식성 그룹에서는 이차적으로 축소되었을 수 있다.[1]2. 3. 룬키나류 (Runcinacea) 또는 우협새류 (羽葉鰓類)

진후새류에 속하는 룬키나류는 우협새류(羽葉鰓類)라고도 불린다.[2]2. 4. 익족류 (Pteropoda)

익족류는 모래주머니(큐티큘라로 덮인 근육질 식도 창자)와 모래주머니 판을 가진 파생형질 구조를 갖는다.[2] 모래주머니 판이 있는 모래주머니는 초식성 분류군에서 분쇄기로 사용되었을 것이며, 세파라스피데아 s.s. 및 나새목 내 육식성 그룹에서 이차적으로 축소되었을 수 있다.[1]2. 5. 좁은 의미 (s.s.)의 두순류 (Cephalaspidea)

이전 연구에서는 모래주머니 (즉, 큐티큘라로 덮인 근육질 식도 창자)와 모래주머니 판을 두순류 (Cephalaspidea) s.s., 익족류, 무순류로 구성된 클레이드를 뒷받침하는 파생형질 구조로 논의했다.[1] 모래주머니 판이 있는 모래주머니는 아마도 이를 분쇄기로 사용했던 초식성 분류군에서 기원했을 것이며, 따라서 두순류 s.s. 및 나새류 내 육식성 그룹에서 이차적으로 축소되었을 수 있다.[1]3. 계통 분류

과거에는 모래주머니(큐티큘라로 덮인 근육질 식도 창자)와 모래주머니 판을 세파라스피데아 s.s., 익족류, 무항새류를 포함하는 분기군을 뒷받침하는 파생형질 구조로 보았다.[1] 모래주머니 판이 있는 모래주머니는 아마도 이를 분쇄기로 사용했던 초식성 분류군에서 기원했으며, 세파라스피데아 s.s. 및 나새목 내 육식성 그룹에서는 이차적으로 축소되었을 것으로 추정된다.[1] Klussmann-Kolb와 Dinapoli는 Umbraculoidea의 모래주머니에 모래주머니 판이나 가시가 없다는 점을 들어, 이 모래주머니가 이전 그룹의 모래주머니와 상동적이지 않다고 주장했다.[1] 이는 Pteropoda, Cephalaspidea, Anaspidea를 포함하는 더 큰 분기군인 부유새류와 나새류의 공유파생형질로 모래주머니를 제안한 Salvini-Plawen과 Steiner의 견해와 상반된다. 이들은 누디플루라에서 모래주머니가 이차적으로 소실되었지만 Umbraculoidea에는 여전히 존재한다고 보았다.[1] Wägele와 Klussmann-Kolb에서 코딩한 Jörger 외(2010)의 계통발생 가설은[1] Umbraculoidea의 모래주머니가 다른 유후새류 분류군에서 모래주머니 판과 가시가 있는 모래주머니와 상동성을 가진다는 것을 뒷받침한다.[1] 따라서 이 구조는 유후새류의 공유파생형질로 제안된다.[1]

3. 1. 복족류의 계통 분류

다음은 복족류의 계통 분류이다.[3][4]{| class="wikitable"

|-

! 복족류

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 삿갓조개아강

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 고복족아강

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 갈고둥아강

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 신생복족아강

|-

| 이새아강

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 하이새류

|-

| 직신경하강

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 나측류

|-

|

진후새류  |

범유폐류     |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

진후새류의 계통 발생 관계는 Jörger 외 (2010)에 의해 다음과 같이 제안되었다:[1]

{| class="wikitable"

|-

! 진후새류

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 하위 진후새류 (Acteonoidea 포함) - Jörger 외 (2010)의 연구에서 분기군을 형성하지 않는다.[1]

|-

! 진정새류

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 나새상목

|-

|

| 갯민숭달팽이 |

| 뒷새류 |

|-

! '''진후새아강'''

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| Umbraculoidea

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 머리방패류 s.s.

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| Runcinacea

|-

|

| 무순목 |

| 날개고둥류 ( 나자고둥과 유각고둥 ) |

|}

|}

|}

|}

|-

! 범폐류

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

| 설서류 |

| Siphonarioidea |

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| Glacidorboidea

|-

|

| Amphiboloidea |

| Pyramidelloidea |

|}

|}

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| Hygrophila

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| Acochlidiacea

|-

! 진폐류

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| Stylommatophora

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| Systellommatophora

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| Ellobioidea

|-

|

| Otinoidea |

| Trimusculoidea |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

3. 2. 진후새류의 분기도

진후새류의 계통 발생 관계를 보여주는 분기도는 Jörger 외 (2010)의 연구를 바탕으로 제안되었다.[1]{{clade

|label1=진후새류

|1={{clade

|1=하위 진후새류 (Acteonoidea 포함)

|label2=진정새류

|2={{clade

|label1=나새상목

|1={{clade

|1=갯민숭달팽이

|2=뒷새류

}}

|2={{clade

|label1='''진후새아강'''

|1={{clade

|1=Umbraculoidea

|2={{clade

|1=머리방패류 s.s.

|2={{clade

|1=Runcinacea

|2={{clade

|1=무순목

|2=날개고둥류 (나자고둥, 유각고둥)

}}

}}

}}

}}

|label2=범폐류

|2={{clade

|1={{clade

|1=설서류

|2=Siphonarioidea

}}

|2={{clade

|1={{clade

|1=Glacidorboidea

|2={{clade

|1=Amphiboloidea

|2=Pyramidelloidea

}}

}}

|2={{clade

|1=Hygrophila

|2={{clade

|1=Acochlidiacea

|label2=진폐류

|2={{clade

|1=Stylommatophora

|2={{clade

|1=Systellommatophora

|2={{clade

|1=Ellobioidea

|2={{clade

|1=Otinoidea

|2=Trimusculoidea

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

하위 진후새류는 분기군을 형성하지 않으며, 진정새류와 범폐류에 속하는 하위 분류군은 하위 섹션에서 더 자세하게 다룬다.

3. 2. 1. 하위 진후새류 (Acteonoidea 포함)

하위 진후새류(Acteonoidea 포함)는 진후새류에 속하는 분류군 중 하나이다. 2010년 Jörger 등의 연구에 따르면, 하위 진후새류는 분기군을 형성하지 않는 것으로 나타났다.[1] 즉, 이 분류군은 공통 조상에서 비롯된 모든 하위 분류군을 포함하지 않을 수 있다.3. 2. 2. 진정새류

나새상목과 범폐류 사이의 분기군으로, 갯민숭달팽이, 뒷새류, 머리방패류 등을 포함한다. Jörger 외 (2010)의 연구에 따르면, 진정새류는 다음과 같은 하위 분류군으로 나뉜다.[1]- '''나새상목'''

- 갯민숭달팽이

- 뒷새류

- '''진후새아강'''

- Umbraculoidea

- 머리방패류 s.s.

- Runcinacea

- 무순목

- 날개고둥류 (나자고둥, 유각고둥)

3. 2. 3. 범폐류

범폐류의 계통 발생 관계는 Jörger 외 (2010)에 의해 제안되었다.[1]{{clade

|label1=범폐류

|2={{clade

|1={{clade

|1=설서류

|2=Siphonarioidea

}}

|2={{clade

|1={{clade

|1=Glacidorboidea

|2={{clade

|1=Amphiboloidea

|2=Pyramidelloidea

}}

}}

|2={{clade

|1=Hygrophila

|2={{clade

|1=Acochlidiacea

|label2=진폐류

|2={{clade

|1=Stylommatophora

|2={{clade

|1=Systellommatophora

|2={{clade

|1=Ellobioidea

|2={{clade

|1=Otinoidea

|2=Trimusculoidea

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

4. 모래주머니

이전 연구에서는 모래주머니(큐티큘라로 덮인 근육질 식도 창자)와 모래주머니 판을 세파라스피데아 s.s., 익족류, 무항새류로 구성된 클레이드를 뒷받침하는 파생형질 구조로 논의했다.[1] 모래주머니 판이 있는 모래주머니는 아마도 이를 분쇄기로 사용했던 초식성 분류군에서 기원했을 것이며, 따라서 세파라스피데아 s.s. 및 나새목 내 육식성 그룹에서 이차적으로 축소되었을 수 있다.[1]

Klussmann-Kolb와 Dinapoli는 모래주머니 판이나 가시가 없다는 점을 들어 Umbraculoidea의 모래주머니가 이전 그룹의 모래주머니와 상동적이지 않다고 여겼다.[1] 이는 부유새류와 나새류의 공유파생형질로 모래주머니를 제안했던 Salvini-Plawen과 Steiner와는 상반되는 견해였다.[1] Wägele와 Klussmann-Kolb에서 코딩한 Jörger 외(2010)의 계통발생 가설은[1] Umbraculoidea의 모래주머니가 다른 유후새류 분류군에서 모래주머니 판과 가시가 있는 모래주머니와 상동성을 가진다는 것을 뒷받침한다.[1] 따라서 이 구조는 유후새류의 공유파생형질로 제안된다.[1]

4. 1. 모래주머니 판의 존재 여부

이전 연구에서는 모래주머니(큐티큘라로 덮인 근육질 식도 창자)와 모래주머니 판을 세파라스피데아 s.s., 익족류, 무항새류로 구성된 클레이드를 뒷받침하는 파생형질 구조로 논의했다.[1] 모래주머니 판이 있는 모래주머니는 아마도 이를 분쇄기로 사용했던 초식성 분류군에서 기원했을 것이며, 따라서 세파라스피데아 s.s. 및 나새목 내 육식성 그룹에서 이차적으로 축소되었을 수 있다.[1] Klussmann-Kolb와 Dinapoli는 모래주머니 판이나 가시가 없다는 점을 들어 Umbraculoidea의 모래주머니가 이전 그룹의 모래주머니와 상동적이지 않다고 여겼다.[1] 이는 Pteropoda, Cephalaspidea 및 Anaspidea의 더 큰 클레이드인 부유새류와 나새류의 공유파생형질로 모래주머니를 제안했던 Salvini-Plawen과 Steiner와는 상반되는 견해였으며, 누디플루라에서 이차적으로 손실되었지만 여전히 Umbraculoidea에 존재한다.[1] Wägele와 Klussmann-Kolb에서 코딩한 Jörger 외(2010)의 계통발생 가설은[1] Umbraculoidea의 모래주머니가 다른 유후새류 분류군에서 모래주머니 판과 가시가 있는 모래주머니와 상동성을 가진다는 것을 뒷받침한다.[1] 따라서 이 구조는 유후새류의 공유파생형질로 제안된다.[1]4. 2. 모래주머니의 상동성

이전 연구에서는 모래주머니(큐티큘라로 덮인 근육질 식도 창자)와 모래주머니 판을 세파라스피데아 s.s., 익족류, 무항새류로 구성된 클레이드를 뒷받침하는 파생형질 구조로 논의했다.[1] 모래주머니 판이 있는 모래주머니는 아마도 이를 분쇄기로 사용했던 초식성 분류군에서 기원했을 것이며, 따라서 세파라스피데아 s.s. 및 나새목 내 육식성 그룹에서 이차적으로 축소되었을 수 있다.[1] Klussmann-Kolb와 Dinapoli는 모래주머니 판이나 가시가 없다는 점을 들어 Umbraculoidea의 모래주머니가 이전 그룹의 모래주머니와 상동적이지 않다고 여겼다.[1] 이는 Pteropoda, Cephalaspidea 및 Anaspidea의 더 큰 클레이드인 부유새류와 나새류의 공유파생형질로 모래주머니를 제안했던 Salvini-Plawen과 Steiner와는 상반되는 견해였으며, 누디플루라에서 이차적으로 손실되었지만 여전히 Umbraculoidea에 존재한다.[1] Wägele와 Klussmann-Kolb에서 코딩한 Jörger 외(2010)의 계통발생 가설은[1] Umbraculoidea의 모래주머니가 다른 유후새류 분류군에서 모래주머니 판과 가시가 있는 모래주머니와 상동성을 가진다는 것을 뒷받침한다.[1] 따라서 이 구조는 유후새류의 공유파생형질로 제안된다.[1]참조

[1]

논문

On the origin of Acochlidia and other enigmatic euthyneuran gastropods, with implications for the systematics of Heterobranchia

2010

[2]

논문

On the origin of Acochlidia and other enigmatic euthyneuran gastropods, with implications for the systematics of Heterobranchia

2010

[3]

저널

Deep, multi-stage transcriptome of the schistosomiasis vector Biomphalaria glabrata provides platform for understanding molluscan disease-related pathways

2016

[4]

논문

On the origin of Acochlidia and other enigmatic euthyneuran gastropods, with implications for the systematics of Heterobranchia

2010

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com