코로나그래프

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

코로나그래프는 밝은 천체 주변의 희미한 빛을 관측하기 위해 개발된 망원경으로, 1931년 베르나르 리오에 의해 처음 고안되었다. 태양 관측 및 외계 행성 발견에 활용되며, 지구 대기의 산란광 문제를 해결하기 위해 편광 기술을 사용하기도 한다. 코로나그래프는 미광 제거와 정밀 측광법에 활용되며, 일식 때 달을 가림판으로 사용하거나, 불투명 점 또는 구멍이 있는 거울을 통해 원하는 빛을 분리하는 설계를 갖는다. 허블 우주 망원경과 제임스 웹 우주 망원경에도 코로나그래프 기능이 탑재되어 있으며, 대역 제한, 위상 마스크, 광학 와류 등 다양한 종류가 존재한다. 우주 기반 코로나그래프는 대기 산란의 영향을 덜 받아 더 효과적인 관측이 가능하며, 인도우주연구기구의 Aditya-L1 우주선에도 탑재될 예정이다. 항성 코로나그래프는 외계 행성이나 원시 행성계 원반의 직접 관측에 활용되며, 적응 광학과 결합하여 지상 기반 망원경에서도 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 망원경 형식 - 카세그레인식 망원경

- 망원경 형식 - 뉴턴식 망원경

뉴턴식 망원경은 아이작 뉴턴이 발명한 반사 망원경으로, 포물면 주반사경과 평면 부반사경을 사용하여 빛을 모아 상을 만들며 색수차가 없고 대구경 제작에 유리하지만 코마 수차와 회절 현상 등의 단점이 있어 천문 관측, 교육, 연구에 널리 쓰이고 돕소니안 망원경 등으로 변형된다.

| 코로나그래프 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 유형 | 망원경 부착 장치 |

| 목적 | 항성으로부터 직접적인 빛을 차단 |

2. 역사

코로나그래프는 1931년 베르나르 리오가 밝은 곳 주변의 어두운 것을 관측하기 위해 개발한 망원경이다.[15] 이후 태양관측에 많이 사용되었으며,[16] 최근에는 외계 행성 발견에도 활용되고 있다. 이 방법은 광학 망원경으로 외계 행성을 직접 관측하는 사례를 만들었다.

2. 1. 발명

코로나그래프는 1931년 프랑스 천문학자 베르나르 리오가 밝은 곳 주변에서 어두운 것을 보기 위해 개발한 망원경이다.[15] 이후 태양 관측에 많이 사용되었으며,[16] 최근에는 외계 행성 발견에도 활용되고 있다. 이 방법은 광학 망원경이 외계 행성을 직접 관측으로 발견하는 사례가 되었다.지구 대기 내에서 작동하는 코로나그래프는 레일리 산란에 의한 하늘 자체의 산란광으로 인해 어려움을 겪는다. 태양에 가까운 시야각에서는 맑고 건조한 날 고도가 높은 지역에서도 하늘이 배경 코로나보다 훨씬 밝다. 마우나로아 꼭대기에 위치한 고고도 관측소의 마크 IV 코로나그래프와 같은 지상 기반 코로나그래프는 편광을 사용하여 코로나 이미지와 하늘 밝기를 구별한다. 코로나광과 하늘 밝기는 모두 산란된 태양광이며 유사한 스펙트럼 특성을 갖지만, 코로나광은 거의 직각으로 톰슨 산란되어 산란 편광을 겪는 반면, 태양 근처 하늘에서 중첩된 빛은 스쳐 지나가는 각도로만 산란되어 거의 편광되지 않은 상태로 유지된다.

2. 2. 발전과 활용

1931년, 베르나르 리오가 밝은 곳 주변에서 어두운 것을 보기 위해 개발한 망원경이다.[15] 이후 많은 태양관측에 사용되었으며,[16] 최근에는 외계 행성 발견에도 활용되고 있다. 이 방법은 광학 망원경이 외계 행성을 직접 관측으로 발견하게 되는 사례를 만들었다.지구 대기 내에서 작동하는 코로나그래프는 주로 대기 상층에서 일어나는 레일리 산란에 의한 하늘 자체의 산란광으로 인해 어려움을 겪는다. 마우나로아 꼭대기에 위치한 고고도 관측소의 마크 IV 코로나그래프와 같은 지상 기반 코로나그래프는 편광을 사용하여 코로나의 이미지와 하늘의 밝기를 구별한다.

우주에 설치된 코로나그래프는 대기 산란이 없어 지상에 설치된 동일한 기기보다 훨씬 더 효과적이다. NASA-ESA의 SOHO, NASA의 SPARTAN, 태양 최대 임무, 스카이랩과 같은 여러 우주 임무에서 코로나그래프를 사용하여 태양 코로나의 외부 영역을 연구했다. 허블 우주 망원경(HST)은 근적외선 카메라 및 다중 객체 분광기(NICMOS)를 사용하여 코로나그래피를 수행할 수 있으며,[5] 제임스 웹 우주 망원경(JWST)은 근적외선 카메라(NIRCam)와 중적외선 장치(MIRI)를 사용하여 코로나그래피를 수행할 수 있다.

LASCO와 같은 우주 기반 코로나그래프는 하늘 밝기 문제는 없지만, 우주 비행의 엄격한 크기 및 무게 요구 사항에 따라 미광 관리에 대한 설계 과제에 직면한다. LASCO C-3 코로나그래프는 외부 및 내부 가림 장치를 모두 사용하여 이러한 누출을 줄이고, 기기 자체의 내부 표면에서 미광 산란을 제거하기 위한 복잡한 배플 시스템을 사용한다.

3. 설계

코로나그래프는 미광 제거와 정밀한 측광법을 극단적으로 적용한 예시이다. 태양 코로나에서 나오는 총 밝기는 태양 밝기의 백만분의 1 미만이며,[1] 겉보기 표면 밝기는 이보다 훨씬 더 희미하다. 코로나는 총 광량이 적을 뿐만 아니라, 태양보다 겉보기 크기가 훨씬 크기 때문이다.

일식 때 달은 가림판 역할을 하며, 일식 경로에 있는 카메라는 일식이 끝날 때까지 코로나그래프로 작동할 수 있다. 일반적인 배열은 하늘을 불투명한 점이 포함된 중간 초점면에 이미지화하고, 이 초점면을 다시 검출기에 이미지화하는 것이다. 다른 배열로는 하늘을 작은 구멍이 있는 거울에 이미지화하는 방식이 있다. 이 경우 원하는 빛은 반사되어 다시 이미지화되지만, 별에서 원치 않는 빛은 구멍을 통과하여 검출기에 도달하지 않는다. 어떤 방식이든, 기기 설계는 산란과 회절을 고려하여 원치 않는 빛이 최종 검출기에 최대한 적게 도달하도록 해야 한다. 리오의 핵심 발명품은 리오 정지로 알려진 조리개와 렌즈 배열인데, 회절에 의해 산란된 빛이 조리개와 배플에 초점을 맞춰 흡수되도록 하는 반면, 유용한 이미지에 필요한 빛은 이를 빗나가게 한다.[1]

허블 우주 망원경과 제임스 웹 우주 망원경의 이미징 기기에는 코로나그래프 기능이 탑재되어 있다.

3. 1. 기본 원리

코로나그래프는 1931년 프랑스 천문학자 베르나르 리오에 의해 처음 소개되었으며, 이후 많은 태양 관측소에서 사용되어 왔다. 지구 대기 내에서 작동하는 코로나그래프는 주로 대기 상층에서 일어나는 레일리 산란에 의한 하늘 자체의 산란광으로 인해 어려움을 겪는다. 태양에 가까운 시야각에서는 맑고 건조한 날 고도가 높은 지역에서도 하늘이 배경 코로나보다 훨씬 밝다. 마우나로아 꼭대기에 위치한 고고도 관측소의 마크 IV 코로나그래프와 같은 지상 기반 코로나그래프는 편광을 사용하여 코로나의 이미지와 하늘의 밝기를 구별한다.[1] 코로나광과 하늘 밝기 모두 산란된 태양광이며 유사한 스펙트럼 특성을 갖지만, 코로나광은 거의 직각으로 톰슨 산란되어 산란 편광을 겪는 반면, 태양 근처 하늘에서 중첩된 빛은 스쳐 지나가는 각도로만 산란되어 거의 편광되지 않은 상태로 유지된다.초점면에 태양상과 같은 직경의 차광 원반을 배치하여 태양 표면의 밝은 빛을 가리고, 약한 코로나의 빛을 관측할 수 있도록 하고 있다. 이와 유사한 장치로는 홍염 그래프나 홍염 아이피스가 개발되었다.

차광 원반이 없으면 태양 표면이 너무 밝아서 코로나를 볼 수 없다. 일식 때에는 달이 태양 표면을 가리기 때문에 코로나를 관측할 수 있는데, 코로나그래프는 인공적으로 일식을 일으킨다고 생각하면 된다.

3. 2. 주요 설계 방식

코로나그래프는 미광 제거와 정밀한 측광법의 극단적인 예시인데, 태양 코로나에서 나오는 총 밝기가 태양 밝기의 백만분의 1 미만이기 때문이다. 겉보기 표면 밝기는 훨씬 더 희미한데, 이는 코로나가 총 광량을 적게 내는 것 외에도 태양보다 훨씬 더 큰 겉보기 크기를 갖기 때문이다.[1]일식 동안 달은 가림판 역할을 하며, 일식 경로에 있는 모든 카메라는 일식이 끝날 때까지 코로나그래프로 작동될 수 있다. 더 흔한 배열은 하늘을 불투명한 점이 포함된 중간 초점면에 이미지화하는 것이다. 이 초점면은 다시 검출기에 이미지화된다. 또 다른 배열은 하늘을 작은 구멍이 있는 거울에 이미지화하는 것이다. 원하는 빛은 반사되어 결국 다시 이미지화되지만, 별에서 원치 않는 빛은 구멍을 통과하여 검출기에 도달하지 않는다. 어느 쪽이든, 기기 설계는 산란과 회절을 고려하여 최대한 적은 양의 원치 않는 빛이 최종 검출기에 도달하도록 해야 한다. 리오의 핵심 발명품은 리오 정지로 알려진 조리개와 렌즈의 배열이었는데, 회절에 의해 산란된 빛이 조리개와 배플에 초점을 맞춰 흡수될 수 있도록 하는 반면, 유용한 이미지에 필요한 빛은 그들을 빗나갔다.[1]

예를 들어, 허블 우주 망원경과 제임스 웹 우주 망원경의 이미징 기기는 코로나그래프 기능을 제공한다.

'''대역 제한 코로나그래프'''는 ''대역 제한 마스크''라고 불리는 특수한 종류의 마스크를 사용한다.[2] 이 마스크는 빛을 차단하고 빛 제거로 인한 회절 효과를 관리하도록 설계되었다. 대역 제한 코로나그래프는 취소된 지구형 행성 탐지기 코로나그래프의 기본 설계로 사용되었다. 대역 제한 마스크는 제임스 웹 우주 망원경에도 탑재될 예정이다.

위상 마스크 코로나그래프(소위 4분면 위상 마스크 코로나그래프와 같은)는 별빛의 위상을 변화시키는 투명 마스크를 사용하여, 빛을 단순히 차단하는 불투명 디스크 대신 자체 파괴 간섭을 일으킨다.

광학 와류 코로나그래프는 중심을 기준으로 방위각 방향으로 위상 변화가 발생하는 위상 마스크를 사용한다. 여러 종류의 광학 와류 코로나그래프가 존재한다.

- 융합 석영과 같은 유전체 물질에 직접 에칭된 위상 램프를 기반으로 하는 ''스칼라'' 광학 와류 코로나그래프.[3][4]

- ''벡터'' 와류 코로나그래프는 광자의 편광 각도를 회전시키는 마스크를 사용하며, 이 회전 각도를 램핑하면 위상 변화를 램핑하는 것과 동일한 효과를 얻는다. 이러한 종류의 마스크는 액정 고분자 (3D TV와 동일한 기술) 및 마이크로전자 공학 산업의 미세 가공 기술을 사용한 미세 구조 표면 등 다양한 기술로 제작할 수 있다. 액정 고분자로 제작된 이러한 벡터 와류 코로나그래프는 현재 팔로마 천문대의 200인치 헤일 망원경에서 사용되고 있다. 최근에는 적응 광학과 함께 사용하여 외계 행성을 촬영하기도 했다.

이것은 태양 이외의 별에도 적용될 수 있는데, 별이 매우 멀리 떨어져 있기 때문에 별빛은 이 목적에 맞게 공간적으로 일관된 평면파이기 때문이다. 간섭 마스크를 사용하는 코로나그래프는 망원경의 중심 축을 따라 빛을 차단하지만, 축에서 벗어난 물체에서 오는 빛은 통과시킨다.

3. 3. 종류

대역 제한 코로나그래프는 ''대역 제한 마스크''라고 불리는 특수한 종류의 마스크를 사용한다.[2] 이 마스크는 빛을 차단하고 빛 제거로 인한 회절 효과를 관리하도록 설계되었다. 대역 제한 코로나그래프는 취소된 지구형 행성 탐지기 코로나그래프의 기본 설계로 사용되었다. 대역 제한 마스크는 또한 제임스 웹 우주 망원경에도 탑재될 예정이다.위상 마스크 코로나그래프(소위 4분면 위상 마스크 코로나그래프와 같은)는 별빛의 위상을 변화시키는 투명 마스크를 사용하여 빛을 단순히 차단하는 불투명 디스크 대신 자체 파괴 간섭을 일으킨다.

광학 와류 코로나그래프는 중심을 기준으로 방위각 방향으로 위상 변화가 발생하는 위상 마스크를 사용한다. 여러 종류의 광학 와류 코로나그래프가 존재한다.

- 융합 석영과 같은 유전체 물질에 직접 에칭된 위상 램프를 기반으로 하는 ''스칼라'' 광학 와류 코로나그래프.[3][4]

- ''벡터'' 와류 코로나그래프는 광자의 편광 각도를 회전시키는 마스크를 사용하며, 이 회전 각도를 램핑하면 위상 변화를 램핑하는 것과 동일한 효과를 얻는다. 이러한 종류의 마스크는 액정 고분자(3D TV와 동일한 기술) 및 마이크로전자 공학 산업의 미세 가공 기술을 사용한 미세 구조 표면 등 다양한 기술로 제작할 수 있다. 액정 고분자로 제작된 이러한 벡터 와류 코로나그래프는 현재 팔로마 천문대의 200인치 헤일 망원경에서 사용되고 있다. 최근에는 적응 광학과 함께 사용하여 외계 행성을 촬영하기도 했다.

이것은 태양 이외의 별에도 적용될 수 있는데, 별이 매우 멀리 떨어져 있기 때문에 별빛은 이 목적에 맞게 공간적으로 일관된 평면파이기 때문이다. 간섭 마스크를 사용하는 코로나그래프는 망원경의 중심 축을 따라 빛을 차단하지만, 축에서 벗어난 물체에서 오는 빛은 통과시킨다.

4. 운용

코로나그래프는 우주와 지상에서 운용된다. 우주에 설치된 코로나그래프는 대기 산란이 없어 지상 장비보다 훨씬 효과적이다. NASA-ESA의 SOHO, NASA의 SPARTAN, 태양 최대 임무, 스카이랩 등 여러 우주 임무에서 코로나그래프가 활용되었다.[5] 허블 우주 망원경(HST)과 제임스 웹 우주 망원경(JWST)도 코로나그래피를 수행할 수 있다.

우주 기반 코로나그래프는 하늘 밝기 문제는 없지만, 미광 관리가 중요하다. LASCO C-3 코로나그래프는 외부 및 내부 가림 장치와 복잡한 배플 시스템을 사용하여 미광을 줄인다.

지구는 태양을 중심으로 타원 궤도를 돌기 때문에, 태양과의 거리 및 시직경이 약 3% 정도 변화한다. 따라서 코로나그래프나 홍염그래프를 사용하여 태양 표면 활동을 관찰할 때에는 차광 원반을 교체하여 관측할 필요가 있다. 하지만 일식 때는 금환일식이나 개기일식을 관측할 수 있지만, 코로나그래프는 코로나 관측이 목적이므로 차광 원반 교체가 필요 없다. 차광 원반은 링 필터나 삼각뿔 모양으로 만들어진다.

4. 1. 지상 기반 코로나그래프

코로나그래프는 1931년 프랑스 천문학자 베르나르 리오에 의해 처음 소개되었으며, 이후 많은 태양 관측소에서 사용되어 왔다. 지구 대기 내에서 작동하는 코로나그래프는 주로 대기 상층에서 일어나는 레일리 산란에 의한 하늘 자체의 산란광으로 인해 어려움을 겪는다. 태양에 가까운 시야각에서는 맑고 건조한 날 고도가 높은 지역에서도 하늘이 배경 코로나보다 훨씬 밝다. 마우나로아 꼭대기에 위치한 고고도 관측소의 마크 IV 코로나그래프와 같은 지상 기반 코로나그래프는 편광을 사용하여 코로나의 이미지와 하늘의 밝기를 구별한다. 코로나광과 하늘 밝기 모두 산란된 태양광이며 유사한 스펙트럼 특성을 갖지만, 코로나광은 거의 직각으로 톰슨 산란되어 산란 편광을 겪는 반면, 태양 근처 하늘에서 중첩된 빛은 스쳐 지나가는 각도로만 산란되어 거의 편광되지 않은 상태로 유지된다.초점면에 태양상과 같은 직경의 차광 원반을 배치하여 태양 표면의 밝은 빛을 가리고, 약한 코로나의 빛을 관측할 수 있도록 하고 있다. 이와 유사한 장치로는 홍염 그래프나 홍염 아이피스가 개발되었다.

차광 원반이 없으면 태양 표면이 너무 밝아서 코로나를 볼 수 없다. 일식 때에는 달이 태양 표면을 가리기 때문에 코로나를 관측할 수 있는데, 코로나그래프는 인공적으로 일식을 일으킨다고 생각하면 된다.

지구는 태양을 중심으로 약간 타원 궤도를 그리는데, 이심률은 0.0167(약 1.67%)이다. 이로 인해 태양과의 거리는 약 3% 정도 차이가 나며, 시직경도 약 3% 정도 변화한다. 따라서 코로나그래프나 홍염그래프를 사용하여 태양 표면 활동을 관찰할 때에는 차광 원반을 교체하여 관측할 필요가 있다.

일식에서는 달과 태양과의 거리에 따라 금환일식이나 개기일식을 관측할 수 있지만, 코로나그래프는 코로나 관측을 목적으로 하므로 차광 원반을 교체할 필요가 없다. 차광 원반은 링 필터나 삼각뿔 모양의 차광 기구로 만들어진다.

4. 2. 우주 기반 코로나그래프

우주에 설치된 코로나그래프는 지상에 설치된 동일한 기기보다 훨씬 더 효과적이다. 이는 대기 산란이 완전히 없기 때문에 지상 코로나그래프에 존재하는 가장 큰 광원을 제거하기 때문이다. NASA-ESA의 SOHO, NASA의 SPARTAN, 태양 최대 임무, 스카이랩과 같은 여러 우주 임무에서 코로나그래프를 사용하여 태양 코로나의 외부 영역을 연구했다. 허블 우주 망원경(HST)은 근적외선 카메라 및 다중 객체 분광기(NICMOS)를 사용하여 코로나그래피를 수행할 수 있으며,[5] 제임스 웹 우주 망원경(JWST)은 근적외선 카메라(NIRCam)와 중적외선 장치(MIRI)를 사용하여 코로나그래피를 수행할 수 있다.LASCO와 같은 우주 기반 코로나그래프는 하늘 밝기 문제를 피하지만, 우주 비행의 엄격한 크기 및 무게 요구 사항에 따라 미광 관리에 대한 설계 과제에 직면한다. 날카로운 가장자리(가림 원반 또는 광학 조리개의 가장자리)는 가장자리 주위의 입사광의 프레넬 회절을 일으키므로, 위성에 장착하려는 더 작은 기기는 불가피하게 더 큰 기기보다 더 많은 빛을 누출한다. LASCO C-3 코로나그래프는 외부 가림 장치(기기에 그림자를 드리움)와 내부 가림 장치(외부 가림 장치 주위에서 프레넬 회절된 미광을 차단)를 모두 사용하여 이러한 누출을 줄이고, 기기 자체의 내부 표면에서 미광 산란을 제거하기 위한 복잡한 배플 시스템을 사용한다.

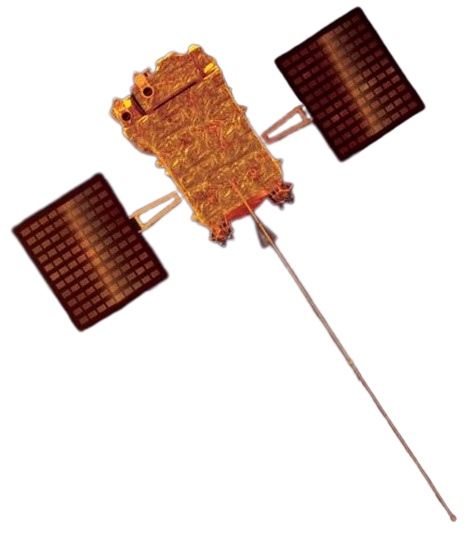

아디티아-L1은 인도우주연구기구(ISRO)와 여러 인도 연구 기관에서 개발한 코로나그래프 우주선이다. 이 우주선은 태양 대기 및 지구 환경에 미치는 영향을 연구하는 것을 목표로 한다. 지구와 태양 사이의 L1 라그랑주점 주변의 헤일로 궤도에서 지구로부터 약 1500000km 떨어진 곳에 배치될 예정이다.[6][7]

주요 탑재체인 가시선 방출선 코로나그래프(Visible Emission Line Coronagraph, VELC)는 매일 1,440장의 태양 이미지를 지상 기지국으로 전송할 것이다. VELC 탑재체는 인도 천체 물리학 연구소(IIA)에서 개발되었으며 L1 지점에서 태양의 코로나를 지속적으로 관찰할 것이다.[7][8] 초점면에 태양상과 같은 직경의 차광 원반을 배치하여 태양 표면의 밝은 빛을 가리고, 약한 코로나의 빛을 관측할 수 있도록 하고 있다. 이와 유사한 장치로는 홍염 그래프나 홍염 아이피스가 개발되었다.

차광 원반이 없으면 태양 표면이 너무 밝아서 코로나를 볼 수 없다. 일식 때에는 달이 태양 표면을 가리기 때문에 코로나를 관측할 수 있는데, 코로나그래프는 인공적으로 일식을 일으킨다고 생각하면 된다. 지구 궤도는 태양을 중심으로 할 때, 약간이지만 타원 궤도를 그린다. 이심률은 0.0167로, 1.67% 정도이다. 태양과의 거리는 약 3% 정도 궤도 반경이 다르다. 이로 인해 약 3% 정도 시직경이 변화한다. 따라서 코로나그래프나 홍염그래프를 사용하여 태양 표면 활동을 관찰할 때에는 차광 원반을 교체하여 관측할 필요가 있다.

일식에서는 달과 태양과의 거리에 따라 금환일식이나 개기일식을 관측할 수 있지만, 본 장치의 경우에는 코로나 관측을 목적으로 하므로 차광 원반을 교체할 필요가 없다. 차광 원반은 링 필터나 삼각뿔 모양의 차광 기구로 만들어진다.

4. 3. 태양 관측 시 고려 사항

코로나그래프는 1931년 프랑스 천문학자 베르나르 리오에 의해 처음 소개되었으며, 이후 많은 태양 관측소에서 사용되어 왔다. 지구 대기 내에서 작동하는 코로나그래프는 주로 대기 상층에서 일어나는 레일리 산란에 의한 하늘 자체의 산란광으로 인해 어려움을 겪는다. 태양에 가까운 시야각에서는 맑고 건조한 날 고도가 높은 지역에서도 하늘이 배경 코로나보다 훨씬 밝다. 마우나로아 꼭대기에 위치한 고고도 관측소의 마크 IV 코로나그래프와 같은 지상 기반 코로나그래프는 편광을 사용하여 코로나의 이미지와 하늘의 밝기를 구별한다.[5] 코로나광과 하늘 밝기 모두 산란된 태양광이며 유사한 스펙트럼 특성을 갖지만, 코로나광은 거의 직각으로 톰슨 산란되어 산란 편광을 겪는 반면, 태양 근처 하늘에서 중첩된 빛은 스쳐 지나가는 각도로만 산란되어 거의 편광되지 않은 상태로 유지된다.우주에 설치된 코로나그래프는 지상에 설치된 동일한 기기보다 훨씬 더 효과적이다. 이는 대기 산란이 완전히 없기 때문에 지상 코로나그래프에 존재하는 가장 큰 광원(glare)을 제거하기 때문이다. NASA-ESA의 SOHO, NASA의 SPARTAN, 태양 최대 임무, 스카이랩과 같은 여러 우주 임무에서 코로나그래프를 사용하여 태양 코로나의 외부 영역을 연구했다. 허블 우주 망원경(HST)은 근적외선 카메라 및 다중 객체 분광기(NICMOS)를 사용하여 코로나그래피를 수행할 수 있으며, 제임스 웹 우주 망원경(JWST)은 근적외선 카메라(NIRCam)와 중적외선 장치(MIRI)를 사용하여 코로나그래피를 수행할 수 있다.

LASCO와 같은 우주 기반 코로나그래프는 하늘 밝기 문제를 피하지만, 우주 비행의 엄격한 크기 및 무게 요구 사항에 따라 미광 관리에 대한 설계 과제에 직면한다. 날카로운 가장자리(가림 원반 또는 광학 조리개의 가장자리)는 가장자리 주위의 입사광의 프레넬 회절을 일으키므로, 위성에 장착하려는 더 작은 기기는 불가피하게 더 큰 기기보다 더 많은 빛을 누출한다. LASCO C-3 코로나그래프는 외부 가림 장치(기기에 그림자를 드리움)와 내부 가림 장치(외부 가림 장치 주위에서 프레넬 회절된 미광을 차단)를 모두 사용하여 이러한 누출을 줄이고, 기기 자체의 내부 표면에서 미광 산란을 제거하기 위한 복잡한 배플 시스템을 사용한다.

초점면에 태양상과 같은 직경의 차광 원반을 배치하여 태양 표면의 밝은 빛을 가리고, 약한 코로나의 빛을 관측할 수 있도록 하고 있다. 이와 유사한 장치로는 홍염 그래프나 홍염 아이피스가 개발되었다. 차광 원반이 없으면 태양 표면이 너무 밝아서 코로나를 볼 수 없다. 일식 때에는 달이 태양 표면을 가리기 때문에 코로나를 관측할 수 있는데, 코로나 그래프는 인공적으로 일식을 일으킨다고 생각하면 된다.

지구 궤도는 태양을 중심으로 할 때, 약간이지만 타원 궤도를 그린다. 이심률은 0.0167로, 1.67% 정도이다. 태양과의 거리는 약 3% 정도 궤도 반경이 다르다. 이로 인해 약 3% 정도 시직경이 변화한다. 따라서 코로나그래프나 홍염그래프를 사용하여 태양 표면 활동을 관찰할 때에는 차광 원반을 교체하여 관측할 필요가 있다. 일식에서는 달과 태양과의 거리에 따라 금환일식이나 개기일식을 관측할 수 있지만, 본 장치의 경우에는 코로나 관측을 목적으로 하므로 차광 원반을 교체할 필요가 없다. 차광 원반은 링 필터나 삼각뿔 모양의 차광 기구로 만들어진다.

4. 4. Aditya-L1

아디티아-L1은 인도우주연구기구(ISRO)와 여러 인도 연구 기관에서 개발한 코로나그래프 우주선이다. 이 우주선은 태양 대기 및 지구 환경에 미치는 영향을 연구하는 것을 목표로 한다. 지구와 태양 사이의 L1 라그랑주점 주변의 헤일로 궤도에서 지구로부터 약 1500000km 떨어진 곳에 배치될 예정이다.[6][7]

주요 탑재체인 가시선 방출선 코로나그래프(Visible Emission Line Coronagraph, VELC)는 매일 1,440장의 태양 이미지를 지상 기지국으로 전송할 것이다. VELC 탑재체는 인도 천체 물리학 연구소(IIA)에서 개발되었으며 L1 지점에서 태양의 코로나를 지속적으로 관찰할 것이다.[7][8]

5. 항성 코로나그래프

코로나그래프는 최근 가까운 별 주위의 행성을 찾는 어려운 작업에 적용되었다. 별 코로나그래프와 태양 코로나그래프는 개념적으로 유사하지만, 가려야 할 대상의 겉보기 크기가 매우 다르기 때문에 실제로는 큰 차이가 있다. 태양은 약 1900 각초의 겉보기 크기를 가지는 반면, 전형적인 근처 별은 0.0005에서 0.002 각초의 겉보기 크기를 가질 수 있다. 지구형 외계 행성 탐지에는 대비가 필요하다.[9] 이러한 대비를 달성하려면 극도의 광열 안정성이 필요하다.

별 코로나그래프 개념은 취소된 지구형 행성 탐지기 임무를 위한 비행 연구에 사용되었다. 지상 기반 망원경에서 별 코로나그래프는 적응 광학과 결합하여 근처 별 주위의 행성을 탐색할 수 있다.[10]

항성 코로나그래프는 차광 원반으로 중심 별의 빛을 가려 항성 근방의 외계 행성이나 원시 행성계 원반을 직접 관측하는 데 사용된다. 국립 천문대(NAOJ) 스바루 망원경에 탑재된 CIAO가 그 예시이다.

5. 1. 외계 행성 관측

1931년, 베르나르 리오(Bernard Lyot)가 밝은 천체 주변의 어두운 천체를 관측하기 위해 개발한 망원경이다.[15] 이후 태양 관측에 많이 사용되었으며,[16] 최근에는 외계 행성 발견에도 활용되고 있다. 이 방법은 광학 망원경으로 외계 행성을 직접 관측으로 발견하는 사례를 만들었다.코로나그래프는 가까운 별 주위의 행성을 찾는 데 적용되었다. 별 코로나그래프와 태양 코로나그래프는 가려야 할 대상의 겉보기 크기가 매우 다르기 때문에 실제로는 큰 차이가 있다. (태양은 약 1900 각초의 겉보기 크기를 가지는 반면, 가까운 별은 0.0005에서 0.002 각초의 겉보기 크기를 가질 수 있다.) 지구형 외계 행성 탐지에는 10-10의 대비가 필요하다.[9] 이를 위해서는 극도의 광열 안정성이 필요하다.

별 코로나그래프는 지구형 행성 탐지기 임무에 사용될 예정이었으나, 이 임무는 취소되었다. 지상 기반 망원경에서 별 코로나그래프는 적응 광학과 결합하여 가까운 별 주위의 행성을 찾을 수 있다.[10]

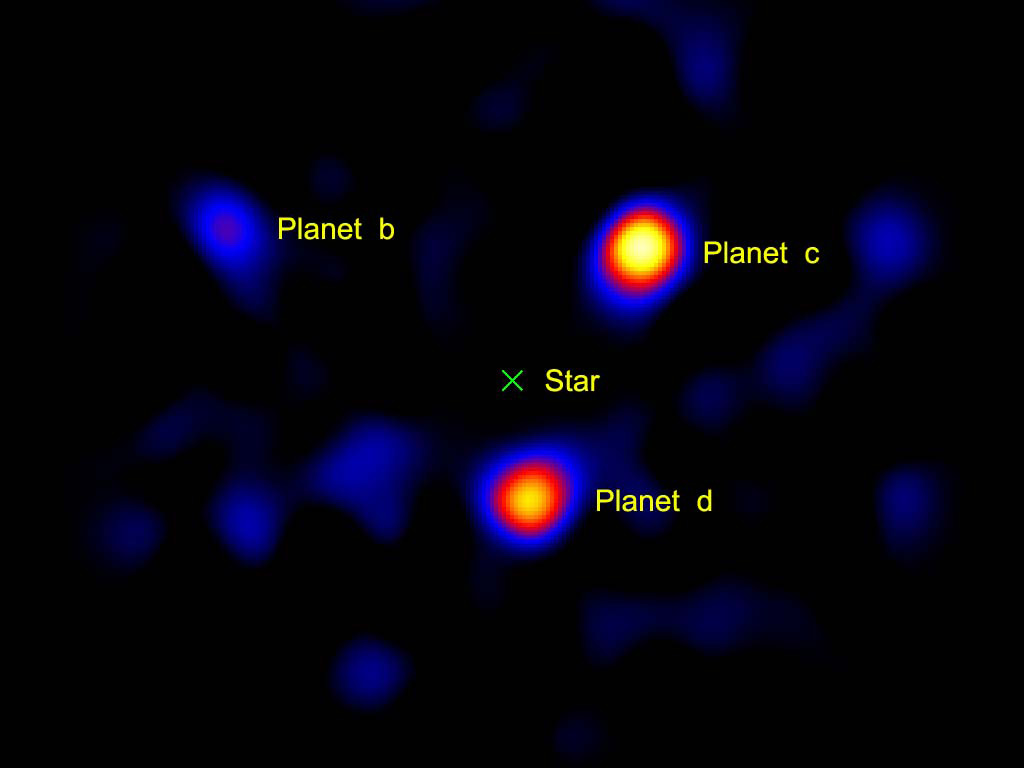

2008년 11월, NASA는 가까운 별 포말하우트를 공전하는 행성을 직접 관측했다고 발표했다. 이 행성은 2004년과 2006년에 허블 우주 망원경의 고급 관측 카메라 코로나그래프가 촬영한 이미지에서 뚜렷하게 나타났다.[11]

2010년까지, 망원경은 예외적인 경우에만 외계 행성을 직접 촬영할 수 있었다. 행성이 특히 크고, 모항성에서 멀리 떨어져 있으며, 강렬한 적외선을 방출할 정도로 뜨거울 때 이미지를 얻기 쉬웠다. 그러나 2010년 NASA 제트 추진 연구소 연구팀은 벡터 보텍스 코로나그래프를 사용하면 소형 망원경으로도 행성을 직접 촬영할 수 있음을 증명했다.[12] 그들은 1.5m 부분만을 사용하여 이전에 촬영된 HR 8799 행성을 촬영했다.

항성 코로나그래프는 중심 별의 빛을 가려 항성 근처의 외계 행성이나 원시 행성계 원반을 직접 관측하는 데 사용된다. 국립 천문대(NAOJ) 스바루 망원경에 탑재된 CIAO가 그 예시이다.

6. 관련 관측 대상 및 장비

코로나그래프는 원래 태양의 코로나를 관측하기 위한 장비였다. 1931년 프랑스 천문학자 베르나르 리오가 처음 개발했으며, 이후 여러 태양 관측소에서 사용되었다. 지구 대기 내에서 작동하는 코로나그래프는 레일리 산란에 의한 하늘의 산란광 때문에 어려움을 겪는다. 마우나로아의 고고도 관측소에 있는 마크 IV 코로나그래프와 같은 지상 기반 코로나그래프는 편광을 이용하여 코로나와 하늘의 밝기를 구별한다.[9]

최근에는 코로나그래프가 별 주위의 행성을 찾는 데에도 사용된다. 별 코로나그래프와 태양 코로나그래프는 개념적으로 유사하지만, 가려야 할 대상의 크기가 매우 다르기 때문에 실제로는 큰 차이가 있다. 지구형 외계 행성 탐지에는 대비가 필요하며, 이를 위해 극도의 광열 안정성이 요구된다.[9] 별 코로나그래프 개념은 취소된 지구형 행성 탐지기 임무를 위한 비행 연구에 사용되었다. 지상 기반 망원경에서 별 코로나그래프는 적응 광학과 결합하여 근처 별 주위의 행성을 찾을 수 있다.[10]

코로나그래프는 초점면에 태양과 같은 직경의 차광 원반을 배치하여 태양 표면의 빛을 가리고 약한 코로나의 빛을 관측한다. 일식 때 달이 태양 표면을 가리는 것처럼, 코로나그래프는 인공적으로 일식을 일으키는 것이다. 지구 궤도는 약간 타원 궤도이므로, 태양과의 거리에 따라 시직경이 약 3% 정도 변한다. 따라서 코로나그래프를 사용하여 태양 표면 활동을 관찰할 때에는 차광 원반을 교체해야 한다. 차광 원반은 링 필터나 삼각뿔 모양의 차광 기구로 만들어진다.

비슷한 원리를 항성에 적용한 것이 항성 코로나그래프이다. 차광 원반으로 중심 별의 빛을 가려 외계 행성이나 원시 행성계 원반을 직접 관측하는 데 사용된다. 국립 천문대(NAOJ) 스바루 망원경에 탑재된 CIAO가 그 예시이다.

코로나그래프는 미광 제거와 정밀한 측광법의 극단적인 예시인데, 태양 코로나에서 나오는 총 밝기가 태양 밝기의 백만분의 1 미만이기 때문이다. 겉보기 표면 밝기는 훨씬 더 희미한데, 코로나는 총 광량을 적게 내는 것 외에도 태양보다 훨씬 더 큰 겉보기 크기를 갖기 때문이다.

광학 와류 코로나그래프는 중심을 기준으로 방위각 방향으로 위상 변화가 발생하는 위상 마스크를 사용한다. 여러 종류의 광학 와류 코로나그래프가 존재한다.

- 융합 석영과 같은 유전체 물질에 직접 에칭된 위상 램프를 기반으로 하는 ''스칼라'' 광학 와류 코로나그래프.[3][4]

- ''벡터'' 와류 코로나그래프는 광자의 편광 각도를 회전시키는 마스크를 사용하며, 이 회전 각도를 램핑하면 위상 변화를 램핑하는 것과 동일한 효과를 얻는다. 이러한 종류의 마스크는 액정 고분자 (3D TV와 동일한 기술) 및 마이크로전자 공학 산업의 미세 가공 기술을 사용한 미세 구조 표면 등 다양한 기술로 제작할 수 있다. 액정 고분자로 제작된 이러한 벡터 와류 코로나그래프는 현재 팔로마 천문대의 200인치 헤일 망원경에서 사용되고 있다. 최근에는 적응 광학과 함께 사용하여 외계 행성을 촬영하기도 했다.

우주에 설치된 코로나그래프는 지상에 설치된 동일한 기기보다 훨씬 더 효과적이다. 이는 대기 산란이 완전히 없기 때문에 지상 코로나그래프에 존재하는 가장 큰 광원을 제거하기 때문이다. NASA-ESA의 SOHO, NASA의 SPARTAN, 태양 최대 임무, 스카이랩과 같은 여러 우주 임무에서 코로나그래프를 사용하여 태양 코로나의 외부 영역을 연구했다. LASCO와 같은 우주 기반 코로나그래프는 하늘 밝기 문제를 피하지만, 우주 비행의 엄격한 크기 및 무게 요구 사항에 따라 미광 관리에 대한 설계 과제에 직면한다.

관련 시설은 다음과 같다.

- 국립천문대

- * 국립천문대 미타카 캠퍼스

- * 국립천문대 하와이 관측소 스바루 망원경

6. 1. 자연 현상

일식6. 2. 관측 대상

코로나그래프는 원래 태양의 코로나를 관측하기 위한 장치였다. 1931년 프랑스 천문학자 베르나르 리오가 처음 개발했으며, 이후 여러 태양 관측소에서 사용되었다. 지구 대기 내에서 작동하는 코로나그래프는 레일리 산란에 의한 하늘의 산란광 때문에 어려움을 겪는다. 마우나로아의 고고도 관측소에 있는 마크 IV 코로나그래프와 같은 지상 기반 코로나그래프는 편광을 이용하여 코로나와 하늘의 밝기를 구별한다.[9]최근에는 코로나그래프가 별 주위의 행성을 찾는 데에도 사용된다. 별 코로나그래프와 태양 코로나그래프는 개념적으로 유사하지만, 가려야 할 대상의 크기가 매우 다르기 때문에 실제로는 큰 차이가 있다. 지구형 외계 행성 탐지에는 대비가 필요하며, 이를 위해 극도의 광열 안정성이 요구된다.[9]

별 코로나그래프 개념은 취소된 지구형 행성 탐지기 임무를 위한 비행 연구에 사용되었다. 지상 기반 망원경에서 별 코로나그래프는 적응 광학과 결합하여 근처 별 주위의 행성을 찾을 수 있다.[10]

2008년 11월, NASA는 근처 별 포말하우트를 공전하는 행성을 직접 관측했다고 발표했다. 이 행성은 2004년과 2006년에 허블의 고급 관측 카메라의 코로나그래프가 촬영한 이미지에서 뚜렷하게 보였다.[11]

2010년, NASA의 제트 추진 연구소 연구팀은 벡터 보텍스 코로나그래프가 소형 망원경으로 행성을 직접 촬영할 수 있음을 시연했다.[12]

코로나그래프는 초점면에 태양과 같은 직경의 차광 원반을 배치하여 태양 표면의 빛을 가리고 약한 코로나의 빛을 관측한다. 일식 때 달이 태양 표면을 가리는 것처럼, 코로나그래프는 인공적으로 일식을 일으키는 것이다.

지구 궤도는 약간 타원 궤도이므로, 태양과의 거리에 따라 시직경이 약 3% 정도 변한다. 따라서 코로나그래프를 사용하여 태양 표면 활동을 관찰할 때에는 차광 원반을 교체해야 한다. 차광 원반은 링 필터나 삼각뿔 모양의 차광 기구로 만들어진다.

비슷한 원리를 항성에 적용한 것이 항성 코로나그래프이다. 차광 원반으로 중심 별의 빛을 가려 외계 행성이나 원시 행성계 원반을 직접 관측하는 데 사용된다. 국립 천문대(NAOJ) 스바루 망원경에 탑재된 CIAO가 그 예시이다.

6. 3. 장비

코로나그래프는 1931년 프랑스 천문학자 베르나르 리오에 의해 처음 소개되었으며, 이후 많은 태양 관측소에서 사용되어 왔다. 코로나그래프는 미광 제거와 정밀한 측광법의 극단적인 예시인데, 태양 코로나에서 나오는 총 밝기가 태양 밝기의 백만분의 1 미만이기 때문이다. 겉보기 표면 밝기는 훨씬 더 희미한데, 코로나가 총 광량을 적게 내는 것 외에도 태양보다 훨씬 더 큰 겉보기 크기를 갖기 때문이다.일식 동안 달은 가림판 역할을 하며, 일식 경로에 있는 모든 카메라는 일식이 끝날 때까지 코로나그래프로 작동될 수 있다. 더 흔한 배열은 하늘을 불투명한 점이 포함된 중간 초점면에 이미지화하는 것이다. 이 초점면은 다시 검출기에 이미지화된다. 또 다른 배열은 하늘을 작은 구멍이 있는 거울에 이미지화하는 것이다. 원하는 빛은 반사되어 결국 다시 이미지화되지만, 별에서 원치 않는 빛은 구멍을 통과하여 검출기에 도달하지 않는다. 어느 쪽이든, 기기 설계는 산란과 회절을 고려하여 최대한 적은 양의 원치 않는 빛이 최종 검출기에 도달하도록 해야 한다. 리오의 핵심 발명품은 리오 정지로 알려진 조리개와 렌즈의 배열이었는데, 회절에 의해 산란된 빛이 조리개와 배플에 초점을 맞춰 흡수될 수 있도록 하는 반면, 유용한 이미지에 필요한 빛은 그들을 빗나갔다.[1]

예를 들어, 허블 우주 망원경과 제임스 웹 우주 망원경의 이미징 기기는 코로나그래프 기능을 제공한다.

광학 와류 코로나그래프는 중심을 기준으로 방위각 방향으로 위상 변화가 발생하는 위상 마스크를 사용한다. 여러 종류의 광학 와류 코로나그래프가 존재한다.

- 융합 석영과 같은 유전체 물질에 직접 에칭된 위상 램프를 기반으로 하는 ''스칼라'' 광학 와류 코로나그래프.[3][4]

- ''벡터'' 와류 코로나그래프는 광자의 편광 각도를 회전시키는 마스크를 사용하며, 이 회전 각도를 램핑하면 위상 변화를 램핑하는 것과 동일한 효과를 얻는다. 이러한 종류의 마스크는 액정 고분자 (3D TV와 동일한 기술) 및 마이크로전자 공학 산업의 미세 가공 기술을 사용한 미세 구조 표면 등 다양한 기술로 제작할 수 있다. 액정 고분자로 제작된 이러한 벡터 와류 코로나그래프는 현재 팔로마 천문대의 200인치 헤일 망원경에서 사용되고 있다. 최근에는 적응 광학과 함께 사용하여 외계 행성을 촬영하기도 했다.

이것은 태양 이외의 별에도 적용될 수 있는데, 별이 매우 멀리 떨어져 있기 때문에 별빛은 이 목적에 맞게 공간적으로 일관된 평면파이기 때문이다. 간섭 마스크를 사용하는 코로나그래프는 망원경의 중심 축을 따라 빛을 차단하지만, 축에서 벗어난 물체에서 오는 빛은 통과시킨다.

우주에 설치된 코로나그래프는 지상에 설치된 동일한 기기보다 훨씬 더 효과적이다. 이는 대기 산란이 완전히 없기 때문에 지상 코로나그래프에 존재하는 가장 큰 광원을 제거하기 때문이다. NASA-ESA의 SOHO, NASA의 SPARTAN, 태양 최대 임무, 스카이랩과 같은 여러 우주 임무에서 코로나그래프를 사용하여 태양 코로나의 외부 영역을 연구했다. 허블 우주 망원경(HST)은 근적외선 카메라 및 다중 객체 분광기(NICMOS)를 사용하여 코로나그래피를 수행할 수 있으며,[5] 제임스 웹 우주 망원경(JWST)은 근적외선 카메라(NIRCam)와 중적외선 장치(MIRI)를 사용하여 코로나그래피를 수행할 수 있다.

LASCO와 같은 우주 기반 코로나그래프는 하늘 밝기 문제를 피하지만, 우주 비행의 엄격한 크기 및 무게 요구 사항에 따라 미광 관리에 대한 설계 과제에 직면합니다. 날카로운 가장자리(가림 원반 또는 광학 조리개의 가장자리)는 가장자리 주위의 입사광의 프레넬 회절을 일으키므로, 위성에 장착하려는 더 작은 기기는 불가피하게 더 큰 기기보다 더 많은 빛을 누출한다. LASCO C-3 코로나그래프는 외부 가림 장치(기기에 그림자를 드리움)와 내부 가림 장치(외부 가림 장치 주위에서 프레넬 회절된 미광을 차단)를 모두 사용하여 이러한 누출을 줄이고, 기기 자체의 내부 표면에서 미광 산란을 제거하기 위한 복잡한 배플 시스템을 사용한다.

초점면에 태양상과 같은 직경의 차광 원반을 배치하여 태양 표면의 밝은 빛을 가리고, 약한 코로나의 빛을 관측할 수 있도록 하고 있다. 이와 유사한 장치로는 홍염 그래프나 홍염 아이피스가 개발되었다. 차광 원반이 없으면 태양 표면이 너무 밝아서 코로나를 볼 수 없다. 일식 때에는 달이 태양 표면을 가리기 때문에 코로나를 관측할 수 있는데, 코로나그래프는 인공적으로 일식을 일으킨다고 생각하면 된다.

지구 궤도는 태양을 중심으로 할 때, 약간이지만 타원 궤도를 그린다. 이심률은 0.0167로, 1.67% 정도이다. 태양과의 거리는 약 3% 정도 궤도 반경이 다르다. 이로 인해 약 3% 정도 시직경이 변화한다. 따라서 코로나그래프나 홍염그래프를 사용하여 태양 표면 활동을 관찰할 때에는 차광 원반을 교체하여 관측할 필요가 있다. 일식에서는 달과 태양과의 거리에 따라 금환일식이나 개기일식을 관측할 수 있지만, 본 장치의 경우에는 코로나 관측을 목적으로 하므로 차광 원반을 교체할 필요가 없다. 차광 원반은 링 필터나 삼각뿔 모양의 차광 기구로 만들어진다.

비슷한 원리를 항성에 적용한 것이 항성 코로나그래프이다. 차광 원반으로 중심 별이 내는 빛을 가려 항성 근방의 외계 행성이나 원시 행성계 원반을 직접 관측하기 위해 사용된다. 국립 천문대(NAOJ) 스바루 망원경에 탑재된 CIAO가 그 예시이다.

6. 4. 관련 시설

- 국립천문대

- * 국립천문대 미타카 캠퍼스

- * 국립천문대 하와이 관측소 스바루 망원경

참조

[1]

웹사이트

SPARTAN 201-3: Coronagraphs

https://umbra.nascom[...]

2020-03-30

[2]

논문

A Coronagraph with a Band-limited Mask for Finding Terrestrial Planets

http://www.iop.org/E[...]

[3]

논문

Optical vortex coronagraph

http://www.cis.rit.e[...]

2005-12-15

[4]

웹사이트

Optical vortex coronagraph

http://www.u.arizona[...]

2006-09-03

[5]

웹사이트

NICMOS

http://www.stsci.edu[...]

2020-03-30

[6]

뉴스

Explained: Aditya-L1, India's First Solar Mission

https://indianexpres[...]

[7]

뉴스

VELC payload aboard Aditya-L1 will send 1,440 images of sun a day

https://www.thehindu[...]

[8]

뉴스

Strict Measures: Scientists, engineers working on Aditya-L1 weren’t allowed to wear perfumes for THIS reason

https://www.firstpos[...]

[9]

논문

Advanced Mirror Technology Development (AMTD) thermal trade studies

http://spie.org/Publ[...]

SPIE

2015-09-23

[10]

웹사이트

Gemini Observatory Board Goes Forward with Extreme Adaptive Optics Coronagraph

http://www.adaptiveo[...]

2020-03-30

[11]

웹사이트

NASA - Hubble Directly Observes a Planet Orbiting Another Star

https://www.nasa.gov[...]

2020-03-30

[12]

웹사이트

New method could image Earth-like planets

http://www.nbcnews.c[...]

2010-04-14

[13]

웹인용

코로나그래프(coronagraph)

http://www.scienceal[...]

2018-06-14

[14]

웹인용

코로나그래프(coronagraph)

http://www.scienceal[...]

2018-06-14

[15]

웹인용

코로나그래프(coronagraph)

http://www.scienceal[...]

2018-06-14

[16]

웹인용

코로나그래프coronagraph

http://krdic.naver.c[...]

2018-06-14

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com