큰빗이끼벌레

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

큰빗이끼벌레는 군체를 이루는 수생 생물로, 개체는 매우 작지만 육안으로 확인 가능하다. 군체는 공 모양 또는 원반 모양이며, 휴아라는 무성 생식 구조를 통해 번식하고 환경 스트레스에 저항한다. 개충은 말굽형 촉수관을 통해 여과 섭식을 하며, 자웅동체로 유성 생식과 무성 생식을 한다. 4대강 사업 이후 논란이 있었으며, 수질 오염의 지표로 여겨지기도 하지만, 물의 흐름, 먹이, 수온 등 복합적인 요인에 의해 서식 환경이 결정된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1851년 기재된 동물 - 도화새우

도화새우는 최대 25cm까지 성장하는 새우의 일종으로, 살아있을 때는 담홍색을 띠며, 수컷은 4년, 암컷은 5년부터 산란을 시작하여 8살까지 살고, 10월부터 이듬해 5월까지 어획된다. - 1851년 기재된 동물 - 뭍게

뭍게(*Tuerkayana hirtipes*)는 털발톱게과의 갑각류로, 매끈하고 부풀어 오른 갑각과 파란색 또는 파란색 갈색을 띠는 것이 특징이며 서태평양 지역에 널리 분포하고 번식기에는 암컷이 유생을 방출하기 위해 바다로 이동한다. - 태형동물 - 나후강

나후강은 순구강류와 빗후강류로 나뉘는 외항동물문에 속하는 강이다. - 태형동물 - 협후강

협후강은 현존하는 원구목과 더불어 Cryptostomata, Cryptostomida, Cystoporata, Cystoporida, Fenestrida, Melicerititida, Trepostomatida 등 멸종된 다양한 목들을 포함하는 태형동물문의 한 분류군이다. - 조지프 레이디가 명명한 분류군 - 트로오돈

트로오돈은 후기 백악기 북아메리카에 서식한 수각류 공룡의 한 속으로, 종의 구분에 대한 논쟁과 모식표본의 불완전성으로 의문명으로 간주될 가능성이 있으며, 큰 뇌 용량으로 "중생대에서 가장 똑똑한 동물"로 여겨지기도 하고 야행성일 가능성이 제기되는 등 분류와 생태에 대한 연구가 지속적으로 진행 중이다. - 조지프 레이디가 명명한 분류군 - 크시팍티누스

크시팍티누스는 백악기 후기에 얕은 바다에서 살았던 몸길이 4.5m에서 6m에 달하는 대형 육식 어류로, 날카로운 이빨과 큰 입, 그리고 "물고기 속의 물고기" 화석으로 알려진 멸종된 이크티오덱테스과 어류이다.

| 큰빗이끼벌레 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 학명 | Pectinatella magnifica |

| 명명자 | Leidy, 1851 |

| 이명 | Cristatella magnifica Leidy, 1851 Pectinatella magnifica Allman, 1856 |

| 일반명 | 큰빗이끼벌레 |

| 영명 | Magnificent bryozoan (매그니피센트 브리오조안) |

| 분류 | |

| 역 | 진핵생물 (Eukaryota) |

| 계 | 동물계 (Animalia) |

| 아계 | 진정후생동물 (Metazoa) |

| 상문 | 촉수담륜동물 (Lophotrochozoa) |

| 문 | 태형동물문 (Bryozoa) |

| 강 | 깃털이끼벌레강 (Phylactolaemata) |

| 목 | 깃털이끼벌레목 (Plumatellida) |

| 과 | 오오마리코케무시과 (Pectinatellidae) |

| 속 | 오오마리코케무시속 (Pectinatella) |

| 종 | 큰빗이끼벌레 (Pectinatella magnifica) |

| 일본어명 | |

| 일본어명 | オオマリコケムシ (Ōmarikokemushi) |

| 별칭 | クラゲコケムシ (Kuragekokemushi, 해파리이끼벌레) |

2. 형태

큰빗이끼벌레는 군체를 형성하여 육안으로 볼 수 있는 크기가 되지만, 이를 구성하는 개충은 매우 작다. 때로는 작은 형태로 흩어지는 휴아(休芽)를 만들어 군체로부터 방출하기도 하는데, 이것이 악조건을 견디고 분포를 넓히는 역할을 한다. 군체 표면에는 독특한 다각형 모양이 보인다.[21]

개충의 길이는 1.5mm 정도로, 육안으로는 한천 덩어리 표면의 검은 점으로 보인다. 개충은 군체의 바깥쪽을 향하여 말굽형 촉수관을 가지며, 그 중앙에 입이 있다. 소화관은 U자형을 띠며, 항문은 촉수관의 바깥쪽으로 열린다.[24]

2. 1. 군체

큰빗이끼벌레는 군체를 형성하여 육안으로 볼 수 있는 크기가 되는 생물이나, 이를 구성하는 개체는 매우 작다. 군체 표면에는 독특한 다각형 모양이 보인다.[21]군체 속의 개충(個蟲)은 체강을 공유하면서 세포 외의 한천질을 분비하여 거기에 파묻힌다. 개충은 한천질을 분비하면서 수초나 바위에 부착하여 증식하기 때문에 군체 형태를 띤다고 여겨진다.[22] 군체는 공 모양 내지 두꺼운 원반 모양을 하고 있고, 내부는 한천질로 차 있으며, 표면에는 개충들이 늘어서 있다. 군체 덩어리는 발달하면서 증식하여 커지며, 2.8m 길이의 것도 보고된 바 있다.[21] 큰 군체 덩어리가 되면 부착물에서 떨어져 잠시 가라앉지만, 한천질 가운데서 가스가 모여 물 위를 떠다닌다.[22] 군체는 여름부터 늦가을까지 1달에 두 배로 늘어날 정도의 속도로 성장하나, 동계에는 저온으로 표면의 개충이 사멸하여 한천질 덩어리가 되어 버린다.[23] 큰빗이끼벌레는 휴아 상태로 겨울을 난다.

2. 2. 개충

개충의 폴립체(충체, polypide)는 체장 1.5mm 정도로, 육안으로는 한천(폴립체와 구별하여 충실(zooecium)이라고도 불린다) 덩어리 표면의 검은 점으로 인식할 수 있다.충체는 군체의 바깥쪽을 향해 말굽형의 촉수관을 가지며, 그 중앙에 입이 있다. 소화관은 U자형을 하고 있으며, 항문은 촉수관의 바깥쪽에 개구한다[9]. 섭식 방식은 여과 섭식이며, 수중의 미생물과 유기물 부스러기를 이 촉수관으로 걸러 먹는다. 입 쪽에 있는 입상 돌기(epistome) 근방에는 붉은 색소가 있다[4]. 또한, 촉수관 양쪽 끝 부분의 아래쪽, 그리고 충체와 한천질이 접하는 부분의 항문 쪽에는 상피선으로부터의 분비물인 유백색 덩어리가 있다[4]. 다른 태충류와 마찬가지로 순환기 계통은 없지만, 대신 위삭(funicles)이라고 불리는 끈 모양의 간충직 네트워크가 체내를 채우고 있다[9].

덧붙여, 온타리오호의 큰빗이끼벌레 상피 세포에는, Trichonosema algonquinensis|트리코노세마 알고퀸엔시스la나 T. pectinatellae|T. 펙티나텔라에la와 같은 Trichonosema|트리코노세마la 속의 미포자충이 기생하고 있는 예가 보고되고 있다[10].

2. 3. 휴아

큰빗이끼벌레는 군체를 형성하여 육안으로 볼 수 있는 크기가 되는 생물이나, 이를 구성하는 개체는 매우 작다. 때로는 작은 형태로 흩어지는 휴아(休芽)를 만들어 군체로부터 방출하기도 하는데, 이것이 악조건을 견디고 분포를 넓히는 역할을 한다.[21] 군체의 표면에는 독특한 다각형 모양이 보인다.[4]

3. 생식

큰빗이끼벌레는 자웅동체로, 생활환에 유성 생식과 무성 생식이 모두 나타난다[9]。 이들은 1개체로부터 새로운 군체를 형성하는데, 이때 최초의 개충은 시조충(ancestrula)이라고 불린다.

3. 1. 유성 생식

체강 내의 난소에서 수정이 일어난 후, 어미 개충의 배낭(표피 바로 아래의 빈 주머니) 안에서 유생의 배 발생이 진행된다. 유생은 거의 발생이 완료된 후 어미 개충 밖으로 방출된다[11]. 유생은 섬모를 통해 유영하며, 적당한 기질에 착생하여 원충이 된다.3. 2. 무성 생식

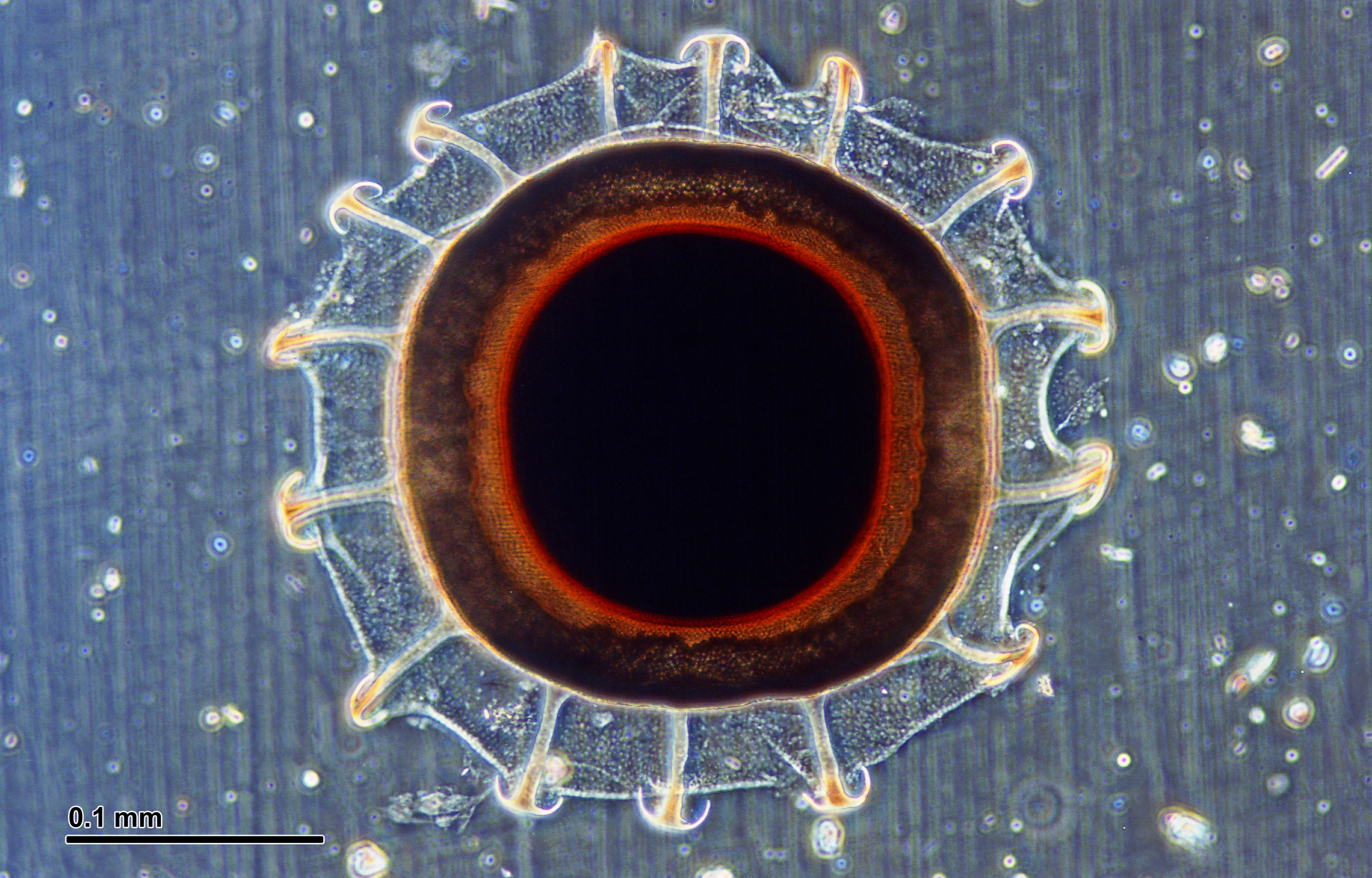

큰빗이끼벌레는 두 가지 방식으로 무성 생식을 한다. 하나는 군체 내 개충이 증식할 때 출아하는 것이다. 유성 생식으로 독립한 유생은 부착 후 출아를 반복하며 개체 수를 늘려 군체를 형성한다.다른 하나는 '''휴아'''(スタトブラスト, statoblast)라는 내구성을 가진 구조를 거치는 것이다. 휴아는 발생 초기 개충이 강인한 키틴질 껍질에 싸인 것으로, 저온이나 (어느 정도의) 건조와 같은 환경 스트레스를 견딜 수 있다. 휴아는 둥근 모양의 불규칙한 다각형이며, 지름은 약 1mm(돌기 제외)이다. 튼튼한 껍질로 덮여 있고, 껍질에는 닻 모양의 가시가 수십 개 있다[3]。휴아는 개충 위에서 무성적으로 형성되며, 완성되면 한천질을 주변에 두르고 방출된다. 이 한천질은 방출 후 수 주 동안 지속되지만 나중에 소멸한다.

휴아는 온도나 빛 조건에 따라 발아한다[12]。휴면 상태의 휴아는 저온에 노출되면 정지 상태로 이행하고, 그 후 적온(17°C-25°C)에서 발아한다[13][8]。이러한 메커니즘을 통해 큰빗이끼벌레는 군체 성장에 적합한 봄에 발아할 수 있다. 적온에 놓인 휴아는 첫째 날에 세포층 함입으로 소화관 형성이 시작된다. 둘째 날에는 U자형 소화관 형성이 완료되고, 촉수관 원기도 만들어진다. 셋째 날에서 넷째 날에는 충체가 거의 완성되고, 5일 정도면 초충이 껍질에서 부화한다[11]。

4. 인간과의 관계

큰빗이끼벌레는 독이 없어 일반적으로 식용으로 사용되지는 않지만,[6] 아사히 방송의 프로그램 《탐정! 나이트 스쿠프》 2003년 12월 19일 방송분에서 츠지 학원 조리・제과 전문학교의 하야시 히로토가 진공 조리 등의 방법으로 조리하는 과정을 보여주기도 했다.

일본에서는 비와호, 카스미가우라, 오쟈가이케 등지의 호수와 늪에서 대량 발생하며, 수질 오염으로 수질이 악화된 곳에서 많이 발견된다. 취수구 등을 막아 물리적 장애를 일으키기도 하며,[6] 칸텐코케무시, 히메텐코케무시와 같은 토착종의 생존을 위협하기도 한다.[14]

4. 1. 대한민국에서의 논란

2014년 6월 4대강 사업이 진행되었던 낙동강, 금강, 영산강 등지에서 큰빗이끼벌레가 발견되면서 논란이 일었다. 일각에서는 큰빗이끼벌레를 수질 오염의 증거로 보았지만,[25] 한국수자원공사는 큰빗이끼벌레가 1990년대부터 이미 한국에 서식하고 있었다고 반박했다.[26]2013년 11월 1일, 국회 환경노동위원회의 환경부 국정감사에서 한명숙 의원은 큰빗이끼벌레 확산과 수생태계 변화에 대한 우려를 제기했다.[27] 2008년 1월 29일, 강원대학교 환경연구소는 댐과 같이 물의 흐름을 막는 환경이 큰빗이끼벌레(태형동물) 증식을 유발한다는 분석을 내놓았다.[28]

하지만 1995년 12월 26일 한겨레 보도에 따르면, 큰빗이끼벌레는 1~3급수에 두루 분포하며 수질 오염이 심한 곳에서는 오히려 죽는 것으로 나타나 수질 오염의 직접적인 지표는 아니라고 밝혔다.[29]

큰빗이끼벌레는 물의 흐름, 먹이, 부영양화, 수온 등의 영향을 받는다. 서지은 교수는 너무 깨끗하거나 오염된 곳에서는 살지 않는다고 했으며,[30] 이덕환 교수는 부영양화가 어느 정도 진행된 물에서 주로 서식한다고 설명했다.[31]

4. 1. 1. 4대강 사업과의 연관성 논란

2014년 6월 4대강 사업이 진행되었던 낙동강, 금강, 영산강 등에서 큰빗이끼벌레가 발견되어 논란이 일었다. 일각에서는 큰빗이끼벌레를 수질 오염의 증거로 보며 4대강의 수질이 오염되고 있다고 주장했다.[25] 반면, 한국수자원공사는 큰빗이끼벌레가 4대강 사업 이전인 1990년대부터 이미 한국에 서식하고 있었다고 반박했다.[26]2013년 11월 1일, 국회 환경노동위원회의 환경부 국정감사에서 한명숙 의원은 "4대강 사업으로 인해 정체된 수역에서 큰빗이끼벌레가 확산되어 수생태계 변화가 우려된다"고 지적했다.[27]

2008년 1월 29일, 강원대학교 환경연구소 최재석 교수팀은 춘천시 연구용역 중간 보고회에서 "태형동물(큰빗이끼벌레)은 흐르는 물에서는 발견되지 않으며, 댐과 같이 물의 흐름을 정체시키는 환경이 태형동물의 증식을 유발한다"는 분석을 제시했다.[28]

반면 1995년 12월 26일 한겨레 신문의 보도에 따르면, 큰빗이끼벌레는 1~3급수 수역에 두루 분포하며 수질 오염이 심한 곳에서는 오히려 죽는 것으로 나타나 수질 오염의 직접적인 지표는 아니라고 밝혔다.[29]

큰빗이끼벌레는 물의 흐름이 정체되고, 먹이가 되는 녹조류가 번성할 수 있는 부영양화된 환경에서 주로 서식한다. 한국에서 처음 큰빗이끼벌레를 발견해 학계에 보고한 서지은 교수는 큰빗이끼벌레가 "너무 깨끗하거나 오염된 곳에서는 살지 않는다"며, 서식에 중요한 것은 유속, 먹이, 수온이라고 설명한다.[30] 이덕환 교수는 "유기물이 전혀 없는 깨끗한 물보다는 부영양화가 어느 정도 진행된 물에서 주로 서식한다"며, "수온 상승, 가뭄으로 인한 수량 감소 시 녹조가 번성하고, 이끼벌레가 서식할 가능성이 높아진다"고 덧붙였다.[31]

4. 1. 2. 수질 오염 지표 논란

2014년 6월 4대강 작업이 있었던 낙동강, 금강, 영산강 등 일대에서 큰빗이끼벌레가 발견되어 논란이 일었다. 일각에서는 큰빗이끼벌레를 수질 오염의 증표로 보며 오염되고 있다고 주장한다.[25] 반면, 한국수자원공사는 발표를 통해 4대강 일대 큰빗이끼벌레의 창궐이 시작된 시기가 공사 이후가 아닌 1990년대부터라고 주장했다.[26]2013년 11월 1일 국회에서 열린 환경부에 대한 국회 환경노동위원회의 국정감사에서 민주당 한명숙 의원은 "정체 수역이 된 4대강에서 큰빗이끼벌레가 확산해 수생생태계 변화가 우려된다"고 지적했다.[27]

2008년 1월 29일 강원대학교 환경연구소 최재석 교수팀은 강원 춘천시의 연구용역을 받아 작성한 '민물 태형동물 번성으로 인한 어류 피해조사 및 제어방안' 중간 보고회에서 "태형동물은 고착해서 생육하기 때문에 흐르는 물에서는 발견되지 않는다"며 물의 흐름을 정체시키는 댐이 무척추 동물인 태형동물의 활발한 증식을 불러왔다는 분석을 내놨다.[28]

1995년 12월 26일 한겨레 신문은 '수질오염에 의한 괴생물체 논란' 취재에서 "큰이끼벌레가 1~3급수 수역에 두루 분포하고 있으며 수질오염이 심한 곳에서는 죽어버리는 것으로 나타나, 수질오염으로 인해 새로 출현한 생물은 아닌 것으로 밝혀졌다."며 큰이끼벌레가 수질오염의 척도가 아니라고 선을 그었다.[29]

큰빗이끼벌레는 물의 흐름이 정체된 곳인지, 먹이가 되는 녹조 등이 번성할 수 있도록 부영양화가 있는 곳인지를 나타내는 척도라고 볼 수 있다. 한국에서 처음으로 큰빗이끼벌레를 발견해 학계에 보고한 서지은 교수는 큰빗이끼벌레가 "너무 깨끗한 곳과 오염된 곳에서는 살지 않는다"며, 서식에 중요한 것은 유속과 먹이, 수온이라고 이야기한다.[30] 이덕환 교수는 큰빗이끼벌레가 "유기물이 전혀 없는 정말 깨끗한 물보다는 부영양화가 어느 정도 진행된 물에서 주로 서식한다"며, "수온이 높아지고, 가뭄으로 수량이 줄어들면 녹조가 번성하고, 이끼벌레가 서식할 수 있는 가능성이 높아진다"고 이야기한다.[31]

4. 2. 생태적 지위

큰빗이끼벌레는 비와호, 카스미가우라, 오쟈가이케 등 일본 각지의 호수와 늪에서 종종 대량 발생한다. 수질 오염으로 수질이 악화된 수역에서 많이 발견되는 경향이 있다. 적극적으로 해를 끼치는 사례는 알려져 있지 않지만, 취수구 등에 막혀 물리적인 장애가 되는 경우가 있다[6]。 또한 큰빗이끼벌레의 분포역 확대와 함께, 같은 생태적 지위를 차지하는 토착종인 칸텐코케무시와 히메텐코케무시가 감소하고 있어, 이들 생물의 위협이 되고 있다고 생각된다[14]。4. 3. 서식 환경

큰빗이끼벌레는 너무 깨끗하거나 오염된 곳에서는 살지 않으며, 서식에는 유속, 먹이, 수온이 중요하다.[30] 물의 흐름이 정체되고 먹이가 되는 녹조 등이 번성할 수 있는 부영양화가 어느 정도 진행된 곳에서 주로 서식한다.[30] 수온이 높아지고 가뭄으로 수량이 줄어들면 녹조가 번성하고 이끼벌레가 서식할 가능성이 높아진다.[31]1995년 12월 26일 한겨레는 큰이끼벌레가 1~3급수 수역에 두루 분포하며 수질오염이 심한 곳에서는 죽어버려, 수질오염으로 인해 새로 출현한 생물은 아니라고 보도했다.[29] 2008년 1월 29일 강원대학교 환경연구소 최재석 교수팀은 춘천시 연구용역 보고회에서 "태형동물은 고착해서 생육하기 때문에 흐르는 물에서는 발견되지 않는다"며 물의 흐름을 정체시키는 댐이 태형동물의 증식을 불러왔다고 분석했다.[28]

2014년 6월 4대강 사업이 있었던 낙동강, 금강, 영산강 등에서 발견되어 논란이 일었다. 일각에서는 큰빗이끼벌레를 수질 오염의 증표로 보기도 한다.[25] 한국수자원공사는 4대강 일대 큰빗이끼벌레 창궐이 공사 이후가 아닌 1990년대부터라고 주장했다.[26] 2013년 11월 1일 국회 환경노동위원회 국정감사에서 민주당 한명숙 의원은 "정체 수역이 된 4대강에서 큰빗이끼벌레가 확산해 수생생태계 변화가 우려된다"고 지적했다.[27]

4. 4. 이용

큰빗이끼벌레는 독은 없지만, 일반적으로 식용으로는 사용되지 않는다.[6] 아사히 방송의 텔레비전 프로그램 《탐정! 나이트 스쿠프》 2003년 12월 19일 방송분에서는, 당시 츠지 학원 조리・제과 전문학교에서 교편을 잡고 있던 하야시 히로토가 큰빗이끼벌레에 진공 조리 등의 손질을 하여 맛있게 먹을 수 있도록 조리하는 모습을 방송했다.5. 갤러리

참조

[1]

웹사이트

Pectinatella magnifica (Leidy 1851)

https://www.bryozoan[...]

Bryozoans.nl - Zoetwater Bryozoen (mosdiertjes) in Nederland

2011-10-19

[2]

웹사이트

Pectinatella magnifica, Magnificent bryozoan

http://eol.org/pages[...]

Encyclopedia of Life

[3]

논문

New Occurrence of ''Pectinatella magnifica'' (Leidy) in a Japanese Lake

[4]

논문

精進湖に出現した''Pectinatella magnifica''

日本動物分類学会

1974-12-14

[5]

웹사이트

外来生物図鑑:オオマリコケムシ

http://www.lbm.go.jp[...]

2011-04-07

[6]

웹사이트

オオマリコケムシの話

http://www.pref.miya[...]

2011-04-07

[7]

웹사이트

トピックス 沼の水面に正体不明の物体?が浮いている

http://www.city.send[...]

仙台市衛生研究所

2013-04-08

[8]

논문

オオマリコケムシの生活史

[9]

문서

白山 (2000)

[10]

논문

''Trichonosema algonquinensis'' n. sp. (Phylum microsporidia) in ''Pectinatella magnifica'' (Bryozoa: phylactolaemata) from Algonquin Park, Ontario, Canada

http://onlinelibrary[...]

[11]

논문

淡水産コケムシ類(Bryozoa)の系統解析に向けた研究―特にスタトブラスト及び幼生の発生について―

http://www.biol.tsuk[...]

[12]

논문

''Pectinatella magnifica'' スタトブラストの発芽

[13]

논문

オオマリコケムシ体芽の休眠からの覚醒

[14]

뉴스

オオマリコケムシ

http://www.pref.kyot[...]

京都府レッドデータブック

[15]

문서

Pectinatella magnifica

[16]

논문

World-wide distribution of the Bryozoan ''Pectinatella magnifica'' (Leidy 1851)

http://ejes.cz/index[...]

[17]

url

http://eol.org/pages[...]

[18]

문서

Freshwater bryozoans: a zoogeographical reassessment

[19]

문서

National Exotic Marine and Estuarine Species Information System (NEMESIS)

[20]

웹사이트

Pectinatella Magnifica

http://www.bryozoans[...]

2011-10-19

[21]

논문

精進湖に出現した''Pectinatella magnifica''

日本動物分類学会

1974-12-14

[22]

웹인용

トピックス 沼の水面に正体不明の物体?が浮いている

http://www.city.send[...]

仙台市衛生研究所

2013-04-08

[23]

논문

オオマリコケムシの生活史

[24]

서적

無脊椎動物の多様性と系統(節足動物を除く)

裳華房

[25]

웹인용

조선닷컴 '괴생물체' 큰빗이끼벌레 낙동강에서 발견, 4대강 사업으로 인한 수질오염이 원인?

http://news.chosun.c[...]

2014-07-07

[26]

웹인용

한국경제TV 큰빗이끼벌레 출현, 징그러운 생물체 '4대강 사업 후vs90년대 중반부터'

http://reviewstar.wo[...]

2014-07-07

[27]

뉴스

2013 국감 "4대강서 외래종 '큰빗이끼벌레' 확산 우려"

http://www.etoday.co[...]

[28]

뉴스

"태형동물 증식에 댐이 결정적 영향"<강원대 환경硏>

http://news.naver.co[...]

[29]

뉴스

"'큰이끼벌레' 미국산 외래종 확인 한강, 금강수계등 전국곳곳 확산"

http://newslibrary.n[...]

[30]

뉴스

"큰빗이끼벌레 집단 사멸하면 수질에 악영향"

http://www.ohmynews.[...]

[31]

뉴스

부영양화 진행된 물에서 주로 서식 4대강서 번성 `수질 지표생물` 논란

http://www.dt.co.kr/[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com