푸가초프의 난

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

푸가초프의 난은 1773년부터 1775년까지 예멜리얀 푸가초프가 표트르 3세를 사칭하며 농민과 코사크를 규합하여 일으킨 대규모 반란이다. 표트르 1세와 예카테리나 2세 치하에서 심화된 농노제와 사회적 불만이 주요 원인이 되었으며, 푸가초프는 농민들에게 토지와 자유를 약속하며 세력을 확장했다. 반란은 정부의 초기 미흡한 대응과 러시아-튀르크 전쟁으로 인한 군사력 부족으로 인해 카잔을 점령하는 등 확산되었으나, 결국 정부군의 반격으로 진압되었고 푸가초프는 처형되었다. 이 사건은 러시아 정부의 지방 통제력 약화와 농노제의 심각성을 드러냈으며, 예카테리나 2세의 개혁 시도를 이끌었지만, 농노제 폐지와 같은 근본적인 사회 개혁은 이루어지지 않았다. 푸가초프의 난은 러시아 사회에 큰 영향을 미쳐 문학과 예술의 소재가 되었으며, 이후 러시아 역사와 문화에 중요한 사건으로 평가받는다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1773년 러시아 - 러시아-튀르크 전쟁 (1768년~1774년)

러시아-튀르크 전쟁 (1768년~1774년)은 폴란드 왕위 계승 문제, 러시아의 남하 정책, 크림 칸국 보호 정책 등의 이유로 발발하여 러시아가 승리하고 퀴췩카이나르자 조약을 통해 흑해 연안에 대한 영향력을 확대하며 유럽 강대국으로 부상하는 계기가 된 전쟁이다.

| 푸가초프의 난 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 분쟁 이름 | 푸가초프의 난 |

| 러시아어 명칭 (2) | Крестьянская война 1773–1775 годов |

| 발생 시기 | 1773년–1775년 |

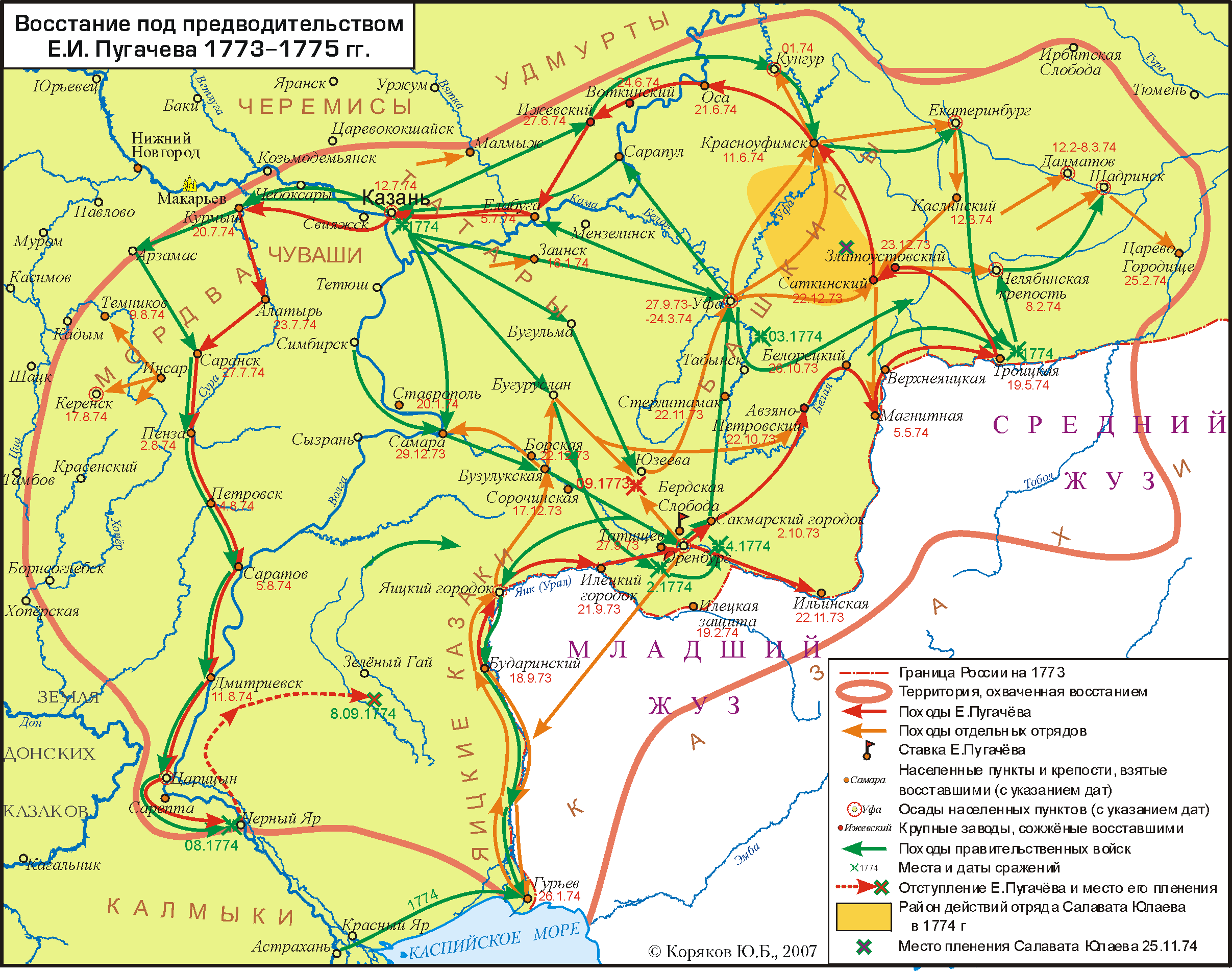

| 장소 | 러시아 제국 볼가 강 지역, 우랄 산맥 지역 |

| 결과 | 러시아 정부의 승리, 예카테리나 2세의 농노제 확대 |

| 교전 세력 | |

| 교전 세력 1 | 러시아 제국 |

| 교전 세력 1 상세 | 러시아 제국군 |

| 교전 세력 2 | [[파일:Pugachev flag.svg|15px|border]] 예멜리얀 푸가초프 추종자 |

| 교전 세력 2 상세 | 우랄 카자크 러시아 농노 구교도 바시키르인 타타르족 추바시인 마리인 모르드바인 (에르자족 및 모크샤족) 우드무르트인 카자흐인 칼미크인 |

| 지휘관 | |

| 지휘관 1 | 예카테리나 2세 |

| 지휘관 1 (2) | 포템킨 |

| 지휘관 1 (3) | 표트르 파닌 |

| 지휘관 1 (4) | 수보로프 |

| 지휘관 1 (5) | 미헬손 |

| 지휘관 1 (6) | 카르 |

| 지휘관 2 | 예멜리얀 푸가초프 (처형됨) |

| 지휘관 2 (2) | 율라예프 |

| 병력 규모 | |

| 병력 규모 1 | 5,000명 이상 |

| 병력 규모 2 (1773년) | 15,000명 |

| 병력 규모 2 (1773년) (2) | 80문의 포병 |

| 병력 규모 2 (1774년) | 25,000명 |

| 사상자 규모 | |

| 사상자 규모 1 | 3,500명 사망 |

| 사상자 규모 2 | 20,000명 사망 16,000명 포로 |

| 관련 전투 | |

| 관련 전투 (상세) | 오렌부르크 바시키리아 우파 우랄 산맥과 시베리아 첼랴빈스크 야이츠크 프리카미예 볼가 강 유제예바 타티셰보 사크마라 카잔 차리친 솔레니코바 |

| 카자크 관련 정보 | |

| 카자크 관련 | 아무르 아스트라한 아조프 바이칼 흑해 부흐 캅카스 도나우 돈 자유 그레벤 쿠반 오렌부르크 적색 세미레치예 시베리아 테레크 우랄 우수리 볼가 자포로자 |

| 카자크 관련 (2) | 알바니아 바시키르 다뉴브 유대 네크라소프 페르시아 타타르 터키 |

| 카자크 역사 | 등록 카자크 봉기 코신스키 날리바이코 흐멜니츠키 하디아치 조약 헤트만국 시베리아 식민지화 불라빈의 난 푸가초프의 난 공산주의 탈카자크화 SS 카자크 |

| 유명한 카자크 | 페트로 도로셴코 보흐단 흐멜니츠키 마리나 유리로바 페트로 사하이다치니 이반 마제파 예멜리얀 푸가초프 스테판 라진 이반 시르코 안드레이 시쿠로 파울로 스코로파즈키 예르마크 티모페예비치 이반 비호프스키 |

| 카자크 용어 | 아타만 헤트만 콘투시 쿠린 소트니아 오셀레데츠 파파키 플라스툰 예사울 스타니차 샤슈카 사블라 카자크 요리 |

| 카자크 민속 | 마마이 |

2. 역사적 배경

표트르 1세는 총애하는 귀족들에게 마을 전체를 할양했고, 예카테리나 2세는 귀족들의 정치적 협력을 대가로 귀족들의 농노에 대한 권한을 확고히 했다. 18세기가 진행됨에 따라 불안은 더욱 심해졌고, 1762년부터 1769년 사이에 50건이 넘는 농민 반란이 발생했다. 이러한 반란들은 예멜리안 푸가초프가 농민과 코사크들을 규합하여 농노들에게 자신들의 땅과 영주로부터의 자유를 약속했던 푸가초프의 난으로 절정에 달했다.

18세기 러시아 농노들은 푸가초프를 따르도록 유도한 다양한 압력을 받았다. 러시아 농민들은 더 이상 토지에 얽매이지 않았지만, 소유주에게 묶여 있었다. 농민 공동체와 차르 사이에 존재했던 연결 고리는 점차 약화되었고, 농노 소유주들의 개입으로 끊어졌다. 토지를 소유한 사유 영주 또는 교회나 국가의 대리인들은 농노들이 정치 권력에 접근하는 것을 막았다. 많은 귀족들이 1762년 이후 영지로 돌아와 농민들에게 더욱 가혹한 규칙을 부과했다. 농민과 통치자 사이의 관계는 1767년 칙령으로 가장 극적으로 단절되었는데, 이 칙령은 농민들이 황후에게 직접 탄원하는 것을 완전히 금지했다. 또한 농민들은 국가의 요구 증가로 인해 간접세가 증가하는 부담을 겪었다. 게다가 심각한 인플레이션으로 모든 상품의 가격이 상승했다. 농민들은 "근대적인" 국가에 버려졌다고 느꼈다. 그들은 절망적인 상황에 처해 있었고, 정치적 구제의 가능성을 모두 잃은 채 상황을 바꿀 방법이 없었다.

18세기 러시아에서는 자연재해가 발생하여 농민들에게 더욱 큰 부담을 주었다. 잦은 흉작, 전염병, 유행병으로 인해 경제적, 사회적 불안정이 초래되었다. 가장 극적인 사건은 1771년 모스크바 대유행이었는데, 이는 대중의 모든 무의식적이고 집중되지 않은 공포와 공황을 표면으로 드러냈다.

각 통치자는 교회의 지위를 바꾸었고, 이는 더 큰 압력을 만들어냈다. 표트르 1세는 교회에 새로운 의무를 부과했고, 교회 행정은 세속 국가의 부서로 통합되었다. 교회의 자원이나 수집 수단은 새로운 의무를 충족할 수 없었고, 그 결과 농노들을 심하게 착취하고 관리를 소홀히 했다. 이러한 불안은 교회 농노들 사이에서 끊임없는 반란을 촉발했다.

2. 1. 러시아 농노제 강화와 농민들의 불만

표트르 1세는 총애하는 귀족들에게 마을 전체를 할양했고, 예카테리나 2세는 귀족들의 정치적 협력을 대가로 귀족들의 농노에 대한 권한을 확고히 했다. 18세기가 진행됨에 따라 1762년부터 1769년 사이에 50건이 넘는 농민 반란이 발생하는 등 불안은 더욱 심해졌다. 이러한 반란들은 예멜리안 푸가초프가 농민과 코사크들을 규합하여 농노들에게 자신들의 땅과 영주로부터의 자유를 약속했던 푸가초프의 난으로 절정에 달했다.18세기 러시아 농노들은 소유주에게 묶여 있었다. 농민 공동체와 차르 사이의 연결 고리는 농노 소유주들의 개입으로 끊어졌고, 토지를 소유한 사유 영주 또는 교회나 국가의 대리인들은 농노들이 정치 권력에 접근하는 것을 막았다. 1762년 이후 많은 귀족들이 영지로 돌아와 농민들에게 더욱 가혹한 규칙을 부과했다. 1767년 칙령으로 농민들이 황후에게 직접 탄원하는 것이 완전히 금지되면서 농민과 통치자 사이의 관계는 극적으로 단절되었다. 또한 농민들은 국가의 요구 증가로 인해 간접세가 증가하는 부담을 겪었고, 심각한 인플레이션으로 모든 상품의 가격이 상승했다. 농민들은 "근대적인" 국가에 버려졌다고 느꼈고, 절망적인 상황에서 정치적 구제의 가능성을 모두 잃은 채 상황을 바꿀 방법이 없었다.

18세기 러시아에서는 잦은 흉작, 전염병, 유행병으로 인해 경제적, 사회적 불안정이 초래되었다. 가장 극적인 사건은 1771년 모스크바 대유행이었다.

표트르 1세는 교회에 새로운 의무를 부과했고, 교회 행정은 세속 국가의 부서로 통합되었다. 교회의 자원은 새로운 의무를 충족할 수 없었고, 그 결과 농노들을 심하게 착취하고 관리를 소홀히 했다. 이러한 불안은 교회 농노들 사이에서 끊임없는 반란을 촉발했다.

표트르 1세는 1719년11월 23일에 볼가 강 연안의 공백지에 독일인(후의 볼가 독일인)의 이민 유치 정책을 시작하여 농노제를 강화하기 시작했다.

2. 2. 잦은 농민 반란과 사회 불안

18세기 러시아에서는 잦은 농민 반란이 발생하며 사회 불안이 심화되었다. 표트르 1세는 총애하는 귀족들에게 마을을 통째로 주었고, 예카테리나 2세는 귀족들의 정치적 협력을 얻기 위해 농노에 대한 권한을 강화했다. 1762년부터 1769년 사이에만 50건이 넘는 농민 반란이 발생했다. 이는 예멜리안 푸가초프가 주도한 푸가초프의 난(1773년 ~ 1775년)의 배경이 되었다.러시아 농민들은 토지에 얽매이지 않았지만, 소유주에게 묶여 있었다. 농민 공동체와 차르 사이의 연결 고리는 약화되었고, 농노 소유주들의 개입으로 인해 단절되었다. 사유 영주나 교회, 국가 대리인들은 농노들이 정치 권력에 접근하는 것을 막았다. 1762년 이후 많은 귀족들이 영지로 돌아와 농민들에게 가혹한 규칙을 부과했다. 1767년 칙령으로 농민들이 황후에게 직접 탄원하는 것이 금지되면서 농민과 통치자 사이의 관계는 극적으로 단절되었다. 국가의 요구 증가로 인한 간접세 증가와 심각한 인플레이션은 농민들의 부담을 가중시켰다.

잦은 흉작, 전염병, 유행병과 같은 자연재해도 경제적, 사회적 불안정을 초래했다. 특히 1771년 모스크바 대유행은 대중의 공포와 공황을 야기했다. 표트르 1세는 교회에 새로운 의무를 부과했고, 교회 행정은 세속 국가의 부서로 통합되었다. 교회의 자원은 부족했고, 이는 교회 농노들에 대한 착취와 관리 소홀로 이어져 끊임없는 반란을 초래했다.

안나 이바노브나 치세(재위: 1730년 - 1740년)에 카자흐 칸국의 소주즈(Младший жузru), 중주즈(Средний жузru), 대주즈(Старший жу즈ru)가 준가르(준가르 칸국)의 위협을 견디지 못하고 러시아에 복속되었다. 1734년 러시아 제국은 남우랄 지방에 동방 전선 기지 건설 계획을 수립하고, 1735년 요새 도시 건설을 시작했다. 우랄강(Яйыҡba、Жайықkk)과 () 합류 지점에 "오리 강의 요새"라는 뜻의 오렌부르크(Оренбург)가 건설되었다. 오렌부르크 요새 건설에 반발한 바시키르인들은 를 일으켰으나 탄압받았다. 엘리자베타 페트로브나 치세인 1743년 오렌부르크는 성곽 도시로 완성되었다.

2. 3. 자연재해와 전염병

18세기 러시아에서는 잦은 흉작과 전염병이 발생하여 경제적, 사회적 불안정이 심화되었다. 특히 1771년 모스크바 대유행은 대중의 공포와 공황을 야기하며 사회 불안을 더욱 가중시켰다.2. 4. 표트르 3세의 의문사와 예카테리나 2세의 통치

표트르 1세는 총애하는 귀족들에게 마을 전체를 할양했고, 예카테리나 2세는 귀족들의 정치적 협력을 대가로 귀족들의 농노에 대한 권한을 확고히 했다. 18세기가 진행됨에 따라 불안은 더욱 심해졌고, 1762년부터 1769년 사이에 50건이 넘는 농민 반란이 발생했다. 이러한 반란들은 1773년부터 1775년까지 예멜리안 푸가초프가 농민과 코사크들을 규합하여 농노들에게 자신들의 땅과 영주로부터의 자유를 약속했던 푸가초프의 난으로 절정에 달했다.18세기 러시아 농노들은 푸가초프를 따르도록 유도한 다양한 압력을 받았다. 러시아 농민들은 더 이상 토지에 얽매이지 않았지만, 소유주에게 묶여 있었다. 농민 공동체와 차르 사이에 존재했던 연결 고리는 점차 약화되었고, 농노 소유주들의 개입으로 끊어졌다. 토지를 소유한 사유 영주 또는 교회나 국가의 대리인들은 농노들이 정치 권력에 접근하는 것을 막았다. 많은 귀족들이 1762년 이후 영지로 돌아와 농민들에게 더욱 가혹한 규칙을 부과했다. 농민과 통치자 사이의 관계는 1767년 칙령으로 가장 극적으로 단절되었는데, 이 칙령은 농민들이 황후에게 직접 탄원하는 것을 완전히 금지했다. 또한 농민들은 국가의 요구 증가로 인해 간접세가 증가하는 부담을 겪었다. 게다가 심각한 인플레이션으로 모든 상품의 가격이 상승했다. 농민들은 "근대적인" 국가에 버려졌다고 느꼈다. 그들은 절망적인 상황에 처해 있었고, 정치적 구제의 가능성을 모두 잃은 채 상황을 바꿀 방법이 없었다.

18세기 러시아에서는 자연재해가 발생하여 농민들에게 더욱 큰 부담을 주었다. 잦은 흉작, 전염병, 유행병으로 인해 경제적, 사회적 불안정이 초래되었다. 가장 극적인 사건은 1771년 모스크바 대유행이었는데, 이는 대중의 모든 무의식적이고 집중되지 않은 공포와 공황을 표면으로 드러냈다.

각 통치자는 교회의 지위를 바꾸었고, 이는 더 큰 압력을 만들어냈다. 표트르 1세는 교회에 새로운 의무를 부과했고, 교회 행정은 세속 국가의 부서로 통합되었다. 교회의 자원이나 수집 수단은 새로운 의무를 충족할 수 없었고, 그 결과 농노들을 심하게 착취하고 관리를 소홀히 했다. 이러한 불안은 교회 농노들 사이에서 끊임없는 반란을 촉발했다.

2. 5. 칼미크인 이주와 우랄 코사크의 봉기

18세기 러시아에서 농노제가 심화되면서 농민들의 불만이 커졌다. 표트르 1세는 귀족들에게 마을을 하사했고, 예카테리나 2세는 귀족들의 정치적 지지를 얻기 위해 농노에 대한 권한을 강화했다. 1762년부터 1769년 사이에 50건이 넘는 농민 반란이 발생할 정도로 사회 불안이 심각했다.1755년부터 1759년까지 청나라 건륭제가 준가르를 정복하면서 청-준가르 전쟁이 끝났다. 1771년, 천연두 유행으로 고향이 황폐해진 칼미크인 지도자 우바시(Убаши)는 동투르키스탄의 일리 지역으로 귀환했다. 러시아 정부는 칼미크인들의 이주를 막지 못하여 변방 수비의 무능함을 드러냈고, 이는 우랄 코사크의 봉기(1772년)로 이어졌다.

3. 푸가초프의 등장과 반란의 전개

예멜리얀 푸가초프는 1740년(또는 1742년) 우랄 강(야익 강) 지역의 돈 코사크 소지주의 아들로 태어났다. 1758년 코사크 여성과 결혼하여 7년 전쟁과 제1차 러시아-튀르크 전쟁에 코사크 군으로 참전했다. 전장에서 뛰어난 코사크로 두각을 나타내어 소위(홀룬지이)라는 지휘관직에 임명되었다. 벤데르 포위전 이후 상이병이 되었고, 누이의 남편의 탈주 계획에 가담한 것을 계기로 수년간 방랑 생활을 보냈으며, 그 때문에 여러 번 체포되었다. 1773년 이후 구교도의 가르침에 접하여 신앙을 갖게 되었다.

예멜리얀 푸가초프는 자신이 폐위된 황제 표트르 3세라고 주장하며, 예카테리나 2세에 의해 억압받던 민중들에게 구세주로 여겨졌다.[4] 그는 1762년 해방령을 언급하며 농노들에게 더 많은 자유를 약속했고, 인두세와 징집 면제를 통해 자신이 표트르 3세의 길을 따르는 것처럼 보이게 했다. 푸가초프는 표트르 3세를 자처하며 관료제와 군대를 건설하여 예카테리나 2세의 통치 체제를 모방했다.[4] 그의 최고 사령관들은 공작과 신하와 같은 가명을 사용했고, 자루빈 차이카는 자하르 체르니쇼프의 가명을 사용했다.[4]

푸가초프는 자신의 전쟁부를 설립하고, 광범위한 정보망을 구축했다.[4] 비록 문맹이었지만, 사제, 무슬림 성직자, 스타르시나의 도움을 받아 러시아어와 타타르어로 된 "왕실 칙령"(''우카즈'')을 작성하여 배포했다.[4] 이 칙령을 통해 대중에게 충성을 요구하고, 따르는 자에게는 토지, 소금, 곡물, 낮은 세금을 약속했으며, 따르지 않는 자에게는 처벌을 경고했다.[4]

푸가초프는 농민들에게 세금 및 징집 면제를 약속했지만, 이는 일시적인 구제에 불과했다. 그는 병사들을 자유로운 코사크로, 농민들을 국가 농민으로 만들어 코사크로 복무하게 할 계획이었다. 귀족들은 영지와 농노 소유주가 아닌 차르의 봉급을 받는 종으로 돌아갈 것이라고 예상했다. 푸가초프는 농민들에게 토지 경작 및 소유의 자유, 종교적 자유를 약속하며, 귀족의 중개자 역할을 없애고 통치자와 백성 사이의 유대를 회복하려 했다.

푸가초프의 군대는 코사크, 바시키르인, 자영농, 종교적 반체제 인사(예: 구파) 및 공장 농노 등 다양한 집단으로 구성되었다.[4] 푸가초프는 각 집단의 불만을 파악하고 그들의 지지를 얻기 위해 노력했다.[4] 바시키르인과 같은 비러시아인에게는 전통적인 생활 방식, 토지, 종교, 법의 자유를 약속했고, 코사크에게는 이전의 생활 방식, 우랄 강의 권리, 세금 면제 목초지, 무료 소금, 곡물 등을 약속했다.

오드노드보르츠이(단독 농가 소유자)들은 군사적 기능을 상실하고 몰락한 하급 군인들의 후손으로, 푸가초프에게 즉각적인 지지를 보냈다. 그들 중 많은 수가 구파였기 때문에 표트르 대제가 세운 국가로부터 소외감을 느꼈고, 푸가초프의 약속에 희망을 걸었다.

구파 성직자들과 수도원 네트워크는 푸가초프를 표트르 3세로 선전하는 데 기여했으며, 이아이크 강 유역의 구파 코사크들 사이에서 초기 추종자들을 모집하는 데 도움을 주었다. 이아이크 코사크 군은 푸가초프 봉기에 직접적으로 연루된 집단으로, 대부분 구파였다. 그들은 통치자와의 관계를 특별하고 개인적인 관계로 여겼고, 푸가초프의 약속을 통해 이전의 관계를 회복하고 정부가 그들의 전통을 존중하기를 바랐다.

상황이 악화된 공장 노동자들 또한 푸가초프를 지지했다. 많은 국영 공장이 사유화되면서 착취가 심해졌고, 러시아의 세계 시장 경쟁력 상실로 우랄 광산 및 제철소의 생산량이 감소하면서 노동자들은 어려움을 겪었다.

푸가초프는 선전 활동을 적극적으로 펼쳤다.[4] 그는 러시아 마을에 들어갈 때마다 자신을 군주로 맞이하는 "영웅적인 환영"을 연출했다.[4] 마을에 도착하기 전 사자들을 보내 사제와 부제들에게 도착을 알리고, 소금과 물을 준비하고 교회 종을 울리도록 요청했다.[4] 또한 사제들에게 미사 중 푸가초프의 선언문을 읽고 예카테리나 2세를 위한 기도를 하도록 지시했다.[4]

예멜리얀 푸가초프는 표트르 3세를 사칭하며 상트페테르부르크의 관료제를 모방하여 자신의 군대와 관료제를 건설했다.[4] 그는 광범위한 권한과 기능을 가진 전쟁부를 설립하고, 예카테리나 2세의 군대를 모방한 조직 구조를 갖춘 군대를 조직했다. 푸가초프는 문맹이었음에도 불구하고, 현지 사제, 무슬림 성직자 및 스타르시나들의 도움을 받아 러시아어와 타타르어로 "왕실 칙령" 또는 ''우카즈''를 작성하고 배포하여 자신의 세력을 넓혀 나갔다.[4]

푸가초프는 농민들에게 세금과 징집에서 완전한 해방을 약속하지는 않았지만, 일시적인 구제를 허락했다. 그의 국가관은 병사들이 자유롭고 영구적인 군인인 코사크의 역할을 맡는다는 것이었다. 푸가초프는 귀족들이 이전의 지위, 즉 영지와 농노 소유주가 아닌 봉급을 받는 차르의 종으로 돌아갈 것이라고 생각했다. 그는 농민들의 귀족으로부터의 자유를 강조했으며, 농민들이 노동을 계속할 것으로 예상했지만, 그들에게 토지를 경작하고 소유할 자유를 허락했다. 또한 종교적 자유를 보장하고, 통치자와 백성 사이의 유대를 회복하고 귀족의 중개자 역할을 없앨 것을 약속했다.

푸가초프의 최고 사령관 중 일부는 공작과 신하의 가명을 사용했으며, 자루빈 차이카는 자하르 체르니쇼프의 가명을 사용했다. 푸가초프는 자신의 전쟁부와 정교한 정보 네트워크를 구성했다.[4] ''우카즈''를 통해 그는 대중에게 충성을 요구하고, 따르는 자에게는 토지, 소금, 곡물, 낮은 세금 등의 보상을 약속했으며, 따르지 않는 자에게는 처벌과 죽음을 위협했다.[4]

푸가초프의 군대는 러시아 남부 사회의 불만을 가진 다양한 사람들로 구성되었는데, 특히 코사크, 바시키르인, 자영농, 종교적 반체제 인사(예: 구교도), 그리고 공장 농노들이었다. 푸가초프는 지역 주민들의 필요와 태도를 잘 파악하고 있었고, 그의 군대는 항상 그의 군대를 구성하는 사람들의 지역적이고 지역적인 우려를 반영하는 경로를 취했다.

농민전쟁 초창기부터 푸가초프의 장군들은 타타르족과 바시키르인 마을에서 대대적인 모병 운동을 벌였다. 그는 코사크뿐만 아니라 러시아인 농민과 공장 노동자, 타타르인, 바시키르인, 그리고 추바시인까지 모병했다. 유명한 바시키르 영웅 살라바트 유라예프도 그에게 합류했다.

특히 사제들은 푸가초프의 선전 활동에서 중요한 역할을 했다. 푸가초프는 러시아 마을에 들어갈 때마다 대중이 그를 군주로 맞이하는 "영웅적인 환영"을 연출하기로 유명했다.

비러시아인들은 전통적인 생활 방식, 땅과 물과 숲의 자유, 신앙과 법, 음식, 의복, 급여, 무기, 그리고 농노 해방을 약속받았기 때문에 푸가초프를 따랐다. 코사크들은 마찬가지로 이전의 생활 방식, 발원지에서 바다까지의 이아이크 강(현재의 우랄 강)의 권리, 세금 면제 목초지, 무료 소금, 곡물 12 체트비, 그리고 코사크 1인당 연간 12 루블을 약속받았다.

오드노드보르츠이(단독 농가 소유자)들은 이전의 기능과 지위를 회복하겠다고 약속한 섭리적인 지도자에게 희망을 걸었다.구교도 성직자들과 수도원들의 네트워크는 표트르 3세로서의 푸가초프의 등장과 그의 성공을 선전하는 데 기여했으며, 이아이크의 구교도 코사크들 사이에서 그의 초기 추종자들을 모집하는 데도 도움을 주었다.

이아이크 코사크 군은 푸가초프 봉기에 가장 직접적이고 완전히 연루되었다. 대부분의 구성원은 이아이크 강에 정착한 구교도들이었다. 코사크들은 합리적인 근대화의 물결과 정치 권력의 제도화에 반대했다.

공장 노동자들은 상황이 악화되었기 때문에 푸가초프를 지지했다. 많은 국영 공장들이 사유주에게 넘겨졌고, 이로 인해 착취가 심해졌다. 대체로 공장들은 푸가초프를 지지했고, 일부는 자발적으로 반군에게 포병과 탄약을 계속 생산했다.

푸가초프의 모호한 수사는 코사크와 농민뿐만 아니라 동부 국경의 토착 부족들에게도 영향을 미쳤다.

모르도바인, 마리, 우드무르트, 추바시(볼가강과 카마강 유역)은 러시아의 정교회 개종 시도에 반발하여 반란에 참여했다.

타타르인(볼가강과 카마강 유역)은 가장 복잡한 정치 구조를 가진 토착 집단이었다. 그들은 16세기부터 제국 국경 내에 살았기 때문에 러시아 문화와 가장 밀접하게 관련되어 있었다. 많은 타타르인들이 토지를 소유하거나 공장을 경영했다. 타타르인들은 코사크와 밀접하게 관련되어 있었고 푸가초프의 모병 활동에 중요한 부분을 차지했다.

바시키르인은 집단으로서 반란에 가장 통합적으로 참여했다. 바시키르인들은 유목민 목축업자들이었는데, 그들의 삶의 방식을 위협하는 새로 온 러시아 정착민들에 의해 분노했다. 살라바트 유라예프와 같은 반란의 기억에 남는 지도자들 중 일부는 바시키르인들이었고, 역사가 앨런 보드저는 바시키르인들의 참여가 없었다면 반란이 초기 단계에서 사망했을 것이라고 주장한다.

바시키르인들이 반란에서 명확하고 통일된 역할을 했지만, 불교도 칼미크인과 이슬람교도 카자흐인과 같은 스텝의 이웃 투르크 부족들은 더욱 분열된 방식으로 참여했다.

1773년 9월, 푸가초프는 수십 명의 코사크와 함께 반란을 일으켰고, 9월 26일에는 니즈네오제르노예 요새를 함락시켰다. 이 반란은 러시아-튀르크 전쟁 (1768년-1774년)으로 피폐해진 농민들의 불만을 배경으로 성공을 거두었으며, 푸가초프는 자신이 표트르 3세라고 칭하며 농노제 폐지를 선포했다. 푸가초프의 군대는 사마라를 공격하여 점령했다. 그의 가장 큰 승리는 카잔 함락으로, 이때 그의 점령지는 볼가 강에서 우랄 산맥까지 뻗어 있었다.

반란 초기, 예카테리나 2세는 코사크를 농담으로 여기며 그의 목에 약 500루블의 현상금을 걸었으나, 1774년이 되자 상황은 심각해졌고 현상금은 2만 8천 루블 이상으로 늘었다. 러시아 장군 미헬손은 군대 수송 부족과 훈련 부족으로 어려움을 겪었지만, 푸가초프는 여러 중요한 승리를 거두었다.

10월, 반란군은 오렌부르크를 포위하고 사크마라를 점령했다. 11월에는 유제예보이 전투가 벌어졌다. 12월에는 야이츠크(현 오랄) 요새를 포위했다. 반군은 정부의 구원대를 격파하고 반란을 북쪽 우랄, 서쪽 볼가 강, 동쪽 시베리아로 확산시켰다. 1774년 3월 말과 4월 초, 푸가초프의 부대는 비비코프 장군이 이끄는 구원대에 패배했지만, 푸가초프는 남쪽 우랄, 바시키리아로 도망쳐 새로운 지지자들을 모았다. 이후 반군은 카잔을 공격하여 1774년 7월 23일 대부분을 불태웠다. 푸가초프는 차르 군대에 세 번이나 패했지만, 볼가 강을 통해 탈출하여 주요 도시들을 점령하며 강 서쪽 기슭을 따라 내려가는 동안 새로운 병력을 모았다. 1774년 9월 5일, 푸가초프는 차리친 점령에 실패하고 그 도시 아래 초원에서 패배했다.

3. 1. 예멜리얀 푸가초프의 생애와 배경

예멜리얀 푸가초프는 1740년(또는 1742년) 우랄강(야익강) 지역의 돈 코사크 소지주의 아들로 태어났다. 1758년 코사크 여성과 결혼하여 7년 전쟁과 제1차 러시아-튀르크 전쟁에 코사크 군으로 참전했다. 전장에서 뛰어난 코사크로 두각을 나타내어 소위(홀룬지이)라는 지휘관직에 임명되었다. 벤데르 포위전 이후 상이병이 되었고, 누이의 남편의 탈주 계획에 가담한 것을 계기로 수년간 방랑 생활을 보냈으며, 그 때문에 여러 번 체포되었다. 1773년 이후 구교도의 가르침에 접하여 신앙을 갖게 되었다.3. 2. 표트르 3세 위장과 구세주 프로파간다

예멜리안 푸가초프는 자신이 폐위된 황제 표트르 3세라고 주장하며, 예카테리나 2세에 의해 억압받던 민중들에게 구세주로 여겨졌다.[4] 그는 1762년 해방령을 언급하며 농노들에게 더 많은 자유를 약속했고, 인두세와 징집 면제를 통해 자신이 표트르 3세의 길을 따르는 것처럼 보이게 했다. 푸가초프는 표트르 3세를 자처하며 관료제와 군대를 건설하여 예카테리나 2세의 통치 체제를 모방했다.[4] 그의 최고 사령관들은 공작과 신하와 같은 가명을 사용했고, 자루빈 차이카는 자하르 체르니쇼프의 가명을 사용했다.[4]푸가초프는 자신의 전쟁부를 설립하고, 광범위한 정보망을 구축했다.[4] 비록 문맹이었지만, 사제, 무슬림 성직자, 스타르시나의 도움을 받아 러시아어와 타타르어로 된 "왕실 칙령"(''우카즈'')을 작성하여 배포했다.[4] 이 칙령을 통해 대중에게 충성을 요구하고, 따르는 자에게는 토지, 소금, 곡물, 낮은 세금을 약속했으며, 따르지 않는 자에게는 처벌을 경고했다.[4]

푸가초프는 농민들에게 세금 및 징집 면제를 약속했지만, 이는 일시적인 구제에 불과했다. 그는 병사들을 자유로운 코사크로, 농민들을 국가 농민으로 만들어 코사크로 복무하게 할 계획이었다. 귀족들은 영지와 농노 소유주가 아닌 차르의 봉급을 받는 종으로 돌아갈 것이라고 예상했다. 푸가초프는 농민들에게 토지 경작 및 소유의 자유, 종교적 자유를 약속하며, 귀족의 중개자 역할을 없애고 통치자와 백성 사이의 유대를 회복하려 했다.

푸가초프의 군대는 코사크, 바시키르인, 자영농, 종교적 반체제 인사(예: 구파) 및 공장 농노 등 다양한 집단으로 구성되었다.[4] 푸가초프는 각 집단의 불만을 파악하고 그들의 지지를 얻기 위해 노력했다.[4] 바시키르인과 같은 비러시아인에게는 전통적인 생활 방식, 토지, 종교, 법의 자유를 약속했고, 코사크에게는 이전의 생활 방식, 우랄 강의 권리, 세금 면제 목초지, 무료 소금, 곡물 등을 약속했다.

오드노드보르츠이(단독 농가 소유자)들은 군사적 기능을 상실하고 몰락한 하급 군인들의 후손으로, 푸가초프에게 즉각적인 지지를 보냈다. 그들 중 많은 수가 구파였기 때문에 표트르 대제가 세운 국가로부터 소외감을 느꼈고, 푸가초프의 약속에 희망을 걸었다.

구파 성직자들과 수도원 네트워크는 푸가초프를 표트르 3세로 선전하는 데 기여했으며, 이아이크 강 유역의 구파 코사크들 사이에서 초기 추종자들을 모집하는 데 도움을 주었다. 이아이크 코사크 군은 푸가초프 봉기에 직접적으로 연루된 집단으로, 대부분 구파였다. 그들은 통치자와의 관계를 특별하고 개인적인 관계로 여겼고, 푸가초프의 약속을 통해 이전의 관계를 회복하고 정부가 그들의 전통을 존중하기를 바랐다.

상황이 악화된 공장 노동자들 또한 푸가초프를 지지했다. 많은 국영 공장이 사유화되면서 착취가 심해졌고, 러시아의 세계 시장 경쟁력 상실로 우랄 광산 및 제철소의 생산량이 감소하면서 노동자들은 어려움을 겪었다.

푸가초프는 선전 활동을 적극적으로 펼쳤다.[4] 그는 러시아 마을에 들어갈 때마다 자신을 군주로 맞이하는 "영웅적인 환영"을 연출했다.[4] 마을에 도착하기 전 사자들을 보내 사제와 부제들에게 도착을 알리고, 소금과 물을 준비하고 교회 종을 울리도록 요청했다.[4] 또한 사제들에게 미사 중 푸가초프의 선언문을 읽고 예카테리나 2세를 위한 기도를 하도록 지시했다.[4]

3. 3. 반란군의 조직과 전략

예멜리안 푸가초프는 표트르 3세를 사칭하며 상트페테르부르크의 관료제를 모방하여 자신의 군대와 관료제를 건설했다.[4] 그는 광범위한 권한과 기능을 가진 전쟁부를 설립하고, 예카테리나 2세의 군대를 모방한 조직 구조를 갖춘 군대를 조직했다. 푸가초프는 문맹이었음에도 불구하고, 현지 사제, 무슬림 성직자 및 스타르시나들의 도움을 받아 러시아어와 타타르어로 "왕실 칙령" 또는 ''우카즈''를 작성하고 배포하여 자신의 세력을 넓혀 나갔다.[4]푸가초프는 농민들에게 세금과 징집에서 완전한 해방을 약속하지는 않았지만, 일시적인 구제를 허락했다. 그의 국가관은 병사들이 자유롭고 영구적인 군인인 코사크의 역할을 맡는다는 것이었다. 푸가초프는 귀족들이 이전의 지위, 즉 영지와 농노 소유주가 아닌 봉급을 받는 차르의 종으로 돌아갈 것이라고 생각했다. 그는 농민들의 귀족으로부터의 자유를 강조했으며, 농민들이 노동을 계속할 것으로 예상했지만, 그들에게 토지를 경작하고 소유할 자유를 허락했다. 또한 종교적 자유를 보장하고, 통치자와 백성 사이의 유대를 회복하고 귀족의 중개자 역할을 없앨 것을 약속했다.

푸가초프의 최고 사령관 중 일부는 공작과 신하의 가명을 사용했으며, 자루빈 차이카는 자하르 체르니쇼프의 가명을 사용했다. 푸가초프는 자신의 전쟁부와 정교한 정보 네트워크를 구성했다.[4] ''우카즈''를 통해 그는 대중에게 충성을 요구하고, 따르는 자에게는 토지, 소금, 곡물, 낮은 세금 등의 보상을 약속했으며, 따르지 않는 자에게는 처벌과 죽음을 위협했다.[4]

3. 4. 다양한 계층의 반란 가담

푸가초프의 군대는 러시아 남부 사회의 불만을 가진 다양한 사람들로 구성되었는데, 특히 코사크, 바시키르인, 자영농, 종교적 반체제 인사(예: 구교도), 그리고 공장 농노들이었다. 푸가초프는 지역 주민들의 필요와 태도를 잘 파악하고 있었고, 그의 군대는 항상 그의 군대를 구성하는 사람들의 지역적이고 지역적인 우려를 반영하는 경로를 취했다.농민전쟁 초창기부터 푸가초프의 장군들은 타타르족과 바시키르인 마을에서 대대적인 모병 운동을 벌였다. 그는 코사크뿐만 아니라 러시아인 농민과 공장 노동자, 타타르인, 바시키르인, 그리고 추바시인까지 모병했다. 유명한 바시키르 영웅 살라바트 유라예프도 그에게 합류했다.

특히 사제들은 푸가초프의 선전 활동에서 중요한 역할을 했다. 푸가초프는 러시아 마을에 들어갈 때마다 대중이 그를 군주로 맞이하는 "영웅적인 환영"을 연출하기로 유명했다.

비러시아인들은 전통적인 생활 방식, 땅과 물과 숲의 자유, 신앙과 법, 음식, 의복, 급여, 무기, 그리고 농노 해방을 약속받았기 때문에 푸가초프를 따랐다. 코사크들은 마찬가지로 이전의 생활 방식, 발원지에서 바다까지의 이아이크 강(현재의 우랄 강)의 권리, 세금 면제 목초지, 무료 소금, 곡물 12 체트비, 그리고 코사크 1인당 연간 12 루블을 약속받았다.

오드노드보르츠이(단독 농가 소유자)들은 이전의 기능과 지위를 회복하겠다고 약속한 섭리적인 지도자에게 희망을 걸었다.구교도 성직자들과 수도원들의 네트워크는 표트르 3세로서의 푸가초프의 등장과 그의 성공을 선전하는 데 기여했으며, 이아이크의 구교도 코사크들 사이에서 그의 초기 추종자들을 모집하는 데도 도움을 주었다.

이아이크 코사크 군은 푸가초프 봉기에 가장 직접적이고 완전히 연루되었다. 대부분의 구성원은 이아이크 강에 정착한 구교도들이었다. 코사크들은 합리적인 근대화의 물결과 정치 권력의 제도화에 반대했다.

공장 노동자들은 상황이 악화되었기 때문에 푸가초프를 지지했다. 많은 국영 공장들이 사유주에게 넘겨졌고, 이로 인해 착취가 심해졌다. 대체로 공장들은 푸가초프를 지지했고, 일부는 자발적으로 반군에게 포병과 탄약을 계속 생산했다.

푸가초프의 모호한 수사는 코사크와 농민뿐만 아니라 동부 국경의 토착 부족들에게도 영향을 미쳤다.

모르도바인, 마리, 우드무르트, 추바시(볼가강과 카마강 유역)은 러시아의 정교회 개종 시도에 반발하여 반란에 참여했다.

타타르인(볼가강과 카마강 유역)은 가장 복잡한 정치 구조를 가진 토착 집단이었다. 그들은 16세기부터 제국 국경 내에 살았기 때문에 러시아 문화와 가장 밀접하게 관련되어 있었다. 많은 타타르인들이 토지를 소유하거나 공장을 경영했다. 타타르인들은 코사크와 밀접하게 관련되어 있었고 푸가초프의 모병 활동에 중요한 부분을 차지했다.

바시키르인은 집단으로서 반란에 가장 통합적으로 참여했다. 바시키르인들은 유목민 목축업자들이었는데, 그들의 삶의 방식을 위협하는 새로 온 러시아 정착민들에 의해 분노했다. 살라바트 유라예프와 같은 반란의 기억에 남는 지도자들 중 일부는 바시키르인들이었고, 역사가 앨런 보드저는 바시키르인들의 참여가 없었다면 반란이 초기 단계에서 사망했을 것이라고 주장한다.

바시키르인들이 반란에서 명확하고 통일된 역할을 했지만, 불교도 칼미크인과 이슬람교도 카자흐인과 같은 스텝의 이웃 투르크 부족들은 더욱 분열된 방식으로 참여했다.

3. 5. 주요 전투와 반란의 확산

1773년 9월, 푸가초프는 수십 명의 코사크와 함께 반란을 일으켰고, 9월 26일에는 니즈네오제르노예 요새를 함락시켰다. 이 반란은 러시아-튀르크 전쟁 (1768년-1774년)으로 피폐해진 농민들의 불만을 배경으로 성공을 거두었으며, 푸가초프는 자신이 표트르 3세라고 칭하며 농노제 폐지를 선포했다. 푸가초프의 군대는 사마라를 공격하여 점령했다. 그의 가장 큰 승리는 카잔 함락으로, 이때 그의 점령지는 볼가 강에서 우랄 산맥까지 뻗어 있었다.반란 초기, 예카테리나 2세는 코사크를 농담으로 여기며 그의 목에 약 500루블의 현상금을 걸었으나, 1774년이 되자 상황은 심각해졌고 현상금은 2만 8천 루블 이상으로 늘었다. 러시아 장군 미헬손은 군대 수송 부족과 훈련 부족으로 어려움을 겪었지만, 푸가초프는 여러 중요한 승리를 거두었다.

10월, 반란군은 오렌부르크를 포위하고 사크마라를 점령했다. 11월에는 유제예보이 전투가 벌어졌다. 12월에는 야이츠크(현 오랄) 요새를 포위했다. 반군은 정부의 구원대를 격파하고 반란을 북쪽 우랄, 서쪽 볼가 강, 동쪽 시베리아로 확산시켰다. 1774년 3월 말과 4월 초, 푸가초프의 부대는 비비코프 장군이 이끄는 구원대에 패배했지만, 푸가초프는 남쪽 우랄, 바시키리아로 도망쳐 새로운 지지자들을 모았다. 이후 반군은 카잔을 공격하여 1774년 7월 23일 대부분을 불태웠다. 푸가초프는 차르 군대에 세 번이나 패했지만, 볼가 강을 통해 탈출하여 주요 도시들을 점령하며 강 서쪽 기슭을 따라 내려가는 동안 새로운 병력을 모았다. 1774년 9월 5일, 푸가초프는 차리친 점령에 실패하고 그 도시 아래 초원에서 패배했다.

4. 정부의 대응과 반란의 진압

예카테리나 2세는 처음에 푸가초프의 난을 가볍게 여겼다. 코사크에 대한 언급을 농담으로 받아들이고 그의 목에 약 500루블의 현상금을 걸었다. 그러나 반란이 카잔 함락등으로 인해 점령지가 볼가 강에서 우랄 산맥까지 뻗어 나가는등 심각해지자, 1774년 11월에는 현상금이 2만 8천 루블 이상으로 늘었다. 러시아 장군 미헬손은 푸가초프 진압에 어려움을 겪었다.

1773년 9월 중순, 푸가초프는 코사크, 러시아 농민, 공장 농노, 비러시아인 등으로 구성된 상당한 병력을 이끌고 반란을 일으켰다. 이들은 야익 강을 따라 여러 전초기지를 제압했고, 10월 초에는 오렌부르크 지역의 수도로 진격했다. 반군은 오렌부르크 요새를 포위하는 동안 정부의 구원대를 격파하고 반란을 북쪽 우랄, 서쪽 볼가 강, 동쪽 시베리아로 확산시켰다.

오렌부르크 포위전은 페트르 미하일로비치 톨리친 공이 이끄는 정부군에 의해 1774년 3월 타티셰보 전투와 4월 삭마르스크 전투에서 푸가초프군이 대패하며 끝났다.

1774년 7월, 카잔의 카잔 크렘린에서 벌어진 카잔 전투에서 푸가초프가 이끄는 반란군은 첫 전투에서 황제군을 격파하고 카잔을 점령했다.[5] 그러나 미헬손 중령의 증원 부대가 도착한 황제군은 전열을 재정비하여 반란군을 패주시켰다. 이 전투에서 푸가초프의 아내와 아이들이 붙잡혔고, 푸가초프가 표트르 3세가 아니라는 증언이 나왔다.[5]

1774년 8월 차리친() 전투에서 러시아군이 승리하면서 9,000~10,000명의 반란군이 사망했고, 펜자 함락 후 파닌 러시아 장군의 잔혹한 보복은 반란군의 붕괴를 완성했다.[5]

러시아-튀르크 전쟁으로 인한 병력 부족, 지리적 어려움, 지방 행정의 비효율성 등은 반란 진압을 어렵게 만들었다.

1774년 말이 되자 전세가 역전되었고, 러시아군이 차리친 전투에서 승리하면서 9,000~10,000명의 반란군이 사망했다. 펜자 함락 후 파닌 러시아 장군의 잔혹한 보복은 반란군의 붕괴를 완성했다. 1774년 8월 21일, 돈 코사크들은 푸가초프가 표트르 3세가 아님을 인지했다. 9월 초까지 반란은 진압되었다.[5] 예멜리안 푸가초프는 1774년 9월 중순 도주를 시도하다 자신의 코사크들에게 배신당해 당국에 넘겨졌다.[5] 알렉산드르 수보로프는 푸가초프를 심비르스크(현재의 울리아노프스크)에 감금한 뒤, 철창에 가두어 모스크바로 이송했다. 푸가초프와 그의 동료들은 1775년 1월 21일 모스크바에서 공개 처형되었다. 참수된 그의 시신은 모스크바 시내를 끌려 다녔고, 네 조각으로 찢겨졌다.

4. 1. 초기 대응의 미흡함

예카테리나 2세는 처음에 푸가초프의 난을 가볍게 여겼다. 코사크에 대한 언급을 농담으로 받아들이고 그의 목에 약 500루블의 현상금을 걸었다. 그러나 반란이 카잔 함락등으로 인해 점령지가 볼가 강에서 우랄 산맥까지 뻗어 나가는등 심각해지자, 1774년 11월에는 현상금이 2만 8천 루블 이상으로 늘었다. 러시아 장군 미헬손은 푸가초프 진압에 어려움을 겪었다.1773년 9월 중순, 푸가초프는 코사크, 러시아 농민, 공장 농노, 비러시아인 등으로 구성된 상당한 병력을 이끌고 반란을 일으켰다. 이들은 야익 강을 따라 여러 전초기지를 제압했고, 10월 초에는 오렌부르크 지역의 수도로 진격했다. 반군은 오렌부르크 요새를 포위하는 동안 정부의 구원대를 격파하고 반란을 북쪽 우랄, 서쪽 볼가 강, 동쪽 시베리아로 확산시켰다.

4. 2. 정부군의 반격과 주요 전투

1773년 푸가초프의 군대는 사마라를 공격하여 점령했다. 카잔 함락은 그의 가장 큰 승리였다.[5] 그러나, 예카테리나 2세는 초기에는 코사크를 농담으로 여기며 500루블의 현상금을 걸었으나, 1774년 11월에는 2만 8천 루블 이상으로 현상금을 올렸다.[5] 러시아 장군 미헬손은 군대의 수송 부족과 훈련 부족으로 어려움을 겪었지만, 푸가초프는 몇몇 중요한 승리를 거두었다.[5]1773년 9월 푸가초프가 반란을 일으킨 후, 10월 초에는 오렌부르크 지역의 수도로 진격했다. 이 요새를 포위하는 동안 반군은 정부의 구원대를 격파하고 반란을 북쪽 우랄, 서쪽 볼가 강, 동쪽 시베리아로 확산시켰다.[5] 오렌부르크 포위전은 페트르 미하일로비치 톨리친 공이 이끄는 정부군에 의해 1774년 3월 타티셰보 전투와 4월 삭마르스크 전투에서 푸가초프군이 대패하며 끝났다.

1774년 7월, 카잔의 카잔 크렘린에서 벌어진 카잔 전투에서 푸가초프가 이끄는 반란군은 첫 전투에서 황제군을 격파하고 카잔을 점령했다.[5] 그러나 미헬손 중령의 증원 부대가 도착한 황제군은 전열을 재정비하여 반란군을 패주시켰다. 이 전투에서 푸가초프의 아내와 아이들이 붙잡혔고, 푸가초프가 표트르 3세가 아니라는 증언이 나왔다.[5]

1774년 8월 차리친() 전투에서 러시아군이 승리하면서 9,000~10,000명의 반란군이 사망했고, 펜자 함락 후 파닌 러시아 장군의 잔혹한 보복은 반란군의 붕괴를 완성했다.[5]

4. 3. 반란 진압의 어려움

러시아-튀르크 전쟁으로 인한 병력 부족, 지리적 어려움, 지방 행정의 비효율성 등은 반란 진압을 어렵게 만들었다. 오렌부르크 포위전은 페트르 미하일로비치 톨리친(표트르 미하일로비치 골리친/Пётр Михайлович Голицынru) 공이 이끄는 정부군에 의해 1774년 3월 타티셰보 전투(Бой у Татищевой)와 1774년 4월 삭마르스크 전투(Бой у Сакмарского городка)에서 푸가초프군이 대패하면서 끝났다.4. 4. 푸가초프의 체포와 처형

1774년 말이 되자 전세가 역전되었고, 러시아군이 차리친 전투에서 승리하면서 9,000~10,000명의 반란군이 사망했다. 펜자 함락 후 파닌 러시아 장군의 잔혹한 보복은 반란군의 붕괴를 완성했다. 1774년 8월 21일, 돈 코사크들은 푸가초프가 표트르 3세가 아님을 인지했다. 9월 초까지 반란은 진압되었다.[5] 예멜리안 푸가초프는 1774년 9월 중순 도주를 시도하다 자신의 코사크들에게 배신당해 당국에 넘겨졌다.[5] 알렉산드르 수보로프는 푸가초프를 심비르스크(현재의 울리아노프스크)에 감금한 뒤, 철창에 가두어 모스크바로 이송했다. 푸가초프와 그의 동료들은 1775년 1월 21일 모스크바에서 공개 처형되었다. 참수된 그의 시신은 모스크바 시내를 끌려 다녔고, 네 조각으로 찢겨졌다.5. 반란의 영향과 역사적 의의

푸가초프의 난은 러시아 사회에 깊은 상처를 남겼고, 이후 러시아 역사와 문화에 큰 영향을 미쳤다.[7] 농민들의 분노와 좌절, 그리고 정부의 무능함은 사회 전반에 걸쳐 불안감을 증폭시켰다.

=== 러시아 정부의 개혁 시도 ===

푸가초프의 난은 러시아 정부의 지방 통제력 약화와 사회 불평등 문제를 명확히 드러냈다.[7] 이는 정부로 하여금 지방 행정 개혁의 필요성을 인식하게 했다. 카테리나 2세는 반란 진압 이후 여러 개혁 조치를 취했다.

예카테리나 2세는 계몽 전제군주를 표방했지만, 농민 반란 이후 보수적인 태도로 전환했다. 반란의 주된 원인 중 하나는 중앙 정부의 지방 통제력 약화였다. 카잔 주 주지사가 반란 진압을 위한 지원군을 요청했을 때, 가용 병력이 800명에 불과할 정도로 지방 군사력은 취약했다.[7] 이는 당시 러시아군 병력과 장군들이 오스만 제국과의 전쟁에 집중하고 있었기 때문이기도 했다.

정부는 반란의 확산을 막기 위해 초기에는 사건을 축소하거나 비밀에 부치려 했다. 독립적인 언론이 없었기 때문에 외국에는 정부가 공식적으로 발표하는 내용만 전달되었다. 그러나 이러한 대응은 오히려 혼란을 가중시켰다. 예카테리나 2세는 지역 관리들의 무능함이 반란을 키웠다고 인정하며, 지방 행정 시스템의 문제점을 지적했다.

결국, 푸가초프의 난은 1년 이상 지속되며 러시아 정부에 개혁의 필요성을 각인시켰다. 예카테리나 2세는 지방 통제를 강화하고 군사력을 확충하는 정책을 추진했다. 또한, 볼가 강 유역의 반란을 막기 위해 주 정부 등 통치 기구를 재편했다. 그러나 귀족의 특권을 축소하려는 시도는 큰 성과를 거두지 못했고, 농노제 폐지와 같은 근본적인 사회 개혁은 이루어지지 않았다.

이후 잔당에 대한 탄압은 장군 페트르 이바노비치 파닌(Пётр Иванович Панин, 니키타 파닌의 동생) 등에 의해 계속되었다.

러시아-튀르크 전쟁 (1768년-1774년)에서 돈 강 유역을 안정시키자, 1783년 4월 8일 예카테리나 2세(Екатерина II)는 쿠чук카이너르지 조약을 파기하고 크림 칸국을 병합했다(남하 정책). 이것을 계기로 러시아-튀르크 전쟁 (1787년-1791년)이 발발하여 동방 문제가 현실화되었다. 1796년 가자르 왕조에 대한 1796년 페르시아 원정(Русско-персидская война (1796), اردوکشی ارتش ایران به قفقاز (۱۷۹۶), Persian Expedition of 1796)은 예카테리나 2세(Екатерина II)의 죽음으로 중단되었다.

=== 농노제 문제의 심각성 인식 ===

푸가초프의 난은 러시아 농노제의 심각성을 재확인시켰다.[7] 농민들은 자신이 경작하는 토지를 자유롭게 소유하고 경작할 수 있기를 원했다.[7] 푸가초프의 추종자들은 정의로운 통치자가 모든 이들의 복지를 보장하는 단순한 사회를 이상화했다. 이들은 주권 권력의 근원과 직접적인 관계를 맺기를 원했으며, 귀족과 관리들의 생활 방식에 강한 복수심을 품었다.[7]

제국 정부는 반란을 비밀에 부치거나 곧 진압될 사소한 폭동으로 묘사하려 했다.[7] 당시 독립적인 러시아 언론이 없었기 때문에 외국인들은 정부가 공식 신문에 인쇄한 내용이나 내부 특파원을 통해 얻은 소식만 접할 수 있었다.[7] 러시아 정부는 외국 언론에 자체적인 사건 해석을 전파하고 해외 대표들에게 반란을 축소하도록 지시했다.[7]

러시아 정부는 선언문을 통해 국민과 소통하려 했지만, 큰 효과를 보지 못했다.[7] 오히려 농민들의 불신과 혼란을 야기했다.[7] 봉기 확산의 책임은 지역 당국의 무능함에 있었다.[7] 카테리나 2세는 "여러 지역의 민간 및 군 관리들의 무능한 행동이 푸가초프와 그가 모은 폭도만큼 공공복지에 해로운 것으로 생각한다."라고 말했다.[7]

푸가초프의 난은 1년 이상 지속되며 정부에 지방 통제의 문제점을 명확히 보여주었다.[7] 카테리나 2세는 제국 내부 지역에 대한 확고한 군사적 장악이 필요하다는 교훈을 얻었다.[7] 당시 러시아-튀르크 전쟁 (1768년-1774년)으로 인해 많은 병력과 장군들이 남부 국경에 배치되어 있었기 때문에, 카잔 성문 밖에서 푸가초프의 군대에 대항할 수 있는 전문 군대는 800명에 불과했다.[7]

이후 예카테리나 2세는 농민 반란 이후 반동적인 태도를 보였으며, 볼가 강 유역의 반란을 막기 위해 주 정부 등 통치 기구를 재편했다.[7] 잔당에 대한 탄압은 장군 페트르 이바노비치 파닌(Пётр Иванович Панин, 니키타 파닌의 동생) 등에 의해 계속되었다.[7]

=== 사회 불안 지속과 후대 반란에 미친 영향 ===

푸가초프의 난은 진압되었지만, 러시아 사회의 불안은 해소되지 않았다.[7] 농민들은 여전히 자신들이 경작하는 토지를 자유롭게 소유하고 경작할 수 있기를 원했고, 귀족으로부터의 해방을 갈망했다.[7] 푸가초프의 추종자들은 정의로운 통치자가 모든 이들의 복지를 보장하는, 주권자에 대한 보편적 의무의 틀 안에서 단순하고 정적인 사회를 이상화했다. 이러한 사고방식은 귀족과 관리들의 현대적이고 악한 생활 방식에 대한 강한 복수심으로 이어졌다.[7]

제국 정부는 반란을 비밀에 부치거나 사소한 폭동으로 묘사하려 했다.[7] 당시 러시아에는 독립적인 언론이 없었기 때문에 외국인들은 정부가 공식 신문에 게재하거나 내부 특파원을 통해 얻은 소식만 접할 수 있었다.[7] 러시아 정부는 선언문을 통해 국민들과 소통하려 했지만, 오히려 혼란과 불안을 야기하는 등 큰 효과를 보지 못했다.[7]

푸가초프의 난이 확산된 데에는 지방 당국의 책임이 컸다. 지방 당국은 "느슨하고, 소심하고, 우유부단했으며, 그들의 대응책은 늦었고, 무익했으며, 불필요하게 목숨을 잃게 했다."[7] 카테리나 2세 자신도 이러한 평가를 인정하며, "여러 지역의 민간 및 군 관리들의 무능한 행동이 푸가초프와 그가 모은 폭도만큼 공공복지에 해로운 것으로 생각한다"고 말했다.[7]

푸가초프가 1년 이상 진압에 저항한 것은, 지방 통제의 취약성과 군사적 장악력 강화의 필요성을 보여주며, 향후 개혁의 자극제가 되었다.[7] 예카테리나 2세는 계몽 전제군주로 알려졌지만, 농민들의 반란 이후 반동적인 태도로 돌아섰다.[7] 또한 볼가 강 유역의 반란을 막기 위해 주 정부 등 통치 기구를 재편했다.[7] 이후에도 장군 페트르 이바노비치 파닌(Пётр Иванович Панин, 니키타 파닌의 동생) 등에 의해 잔당에 대한 탄압은 계속되었다.[7]

러시아-튀르크 전쟁 (1768년-1774년)에서 돈 강 유역을 안정시키자, 1783년 4월 8일 예카테리나 2세(Екатерина II)는 쿠чук카이너르지 조약을 파기하고 크림 칸국을 병합했다(남하 정책).[7] 이것을 계기로 러시아-튀르크 전쟁 (1787년-1791년)이 발발하여 동방 문제가 현실화되었다.[7] 1796년 가자르 왕조에 대한 1796년 페르시아 원정(Русско-персидская война (1796), اردوکشی ارتش ایران به قفقاز (۱۷۹۶), Persian Expedition of 1796)은 예카테리나 2세(Екатерина II)의 죽음으로 중단되었다.[7]

이 시대에 러시아를 방문한 일본인 다이코쿠야 코타유는 『북차문략』(1794년)에 러시아에서의 경험을 정리하여 막말의 일러 관계사에 영향을 주었다.[7]

왈라키아와 몰다비아의 파나리오티스는 러시아 제국에서 결성된 비밀 결사인 필리키 에테리아에 참가하여 그리스 독립 전쟁(1821년-1832년)을 일으켜 독립을 성공했다.[7]

볼가 강과 돈 강 유역이 안정되자, 더 남쪽으로 진출하여 코카서스 전쟁을 시작했다.[7] 영국의 압력으로 가자르 왕조 페르시아가 아프가니스탄에서 손을 떼자, 러시아는 중앙아시아로 진출을 시작하여(그레이트 게임), 부하라 칸국(1868년), 히바 칸국(1873년)을 차례로 보호국화하고, 코칸트 칸국(1876년)을 병합했다.[7]

=== 문학과 예술에 미친 영향 ===

푸시킨의 산문 ''푸가초프 난의 역사''와 소설 ''대위의 딸''은 이 난을 배경으로 하고 있다. ''대위의 딸''은 제국군 장교 표트르 그리뇨프가 외딴 초소로 파견되었다가 푸가초프의 군대에 맞서 싸우는 이야기를 다룬다. 1958년에는 ''대위의 딸''을 각색한 영화 ''폭풍''이 제작되었으며, 표트르 그리뇨프 역은 제프리 혼, 예멜리얀 푸가초프 역은 반 헤플린이 맡았다. 1928년에 제작된 무성 역사 드라마 영화 ''불라트-바티르''는 타타르 최초의 영화이자 유일한 장편 무성 영화로 여겨지며, 푸가초프의 난을 다룬다. 이 영화는 ''볼가의 불꽃'', ''카잔의 반란''으로도 알려져 있다. 러시아의 무정부주의 운동의 젊은이들은 "대학의 푸가초프"라고 불렸다. 현재 카자흐스탄의 도시 오랄의 중앙 광장은 "푸가초프 광장"으로 이름을 남기고 있다.

5. 1. 러시아 정부의 개혁 시도

푸가초프의 난은 러시아 정부의 지방 통제력 약화와 사회 불평등 문제를 명확히 드러냈다.[7] 이는 정부로 하여금 지방 행정 개혁의 필요성을 인식하게 했다. 예카테리나 2세는 반란 진압 이후 여러 개혁 조치를 취했다.예카테리나 2세는 계몽 전제군주를 표방했지만, 농민 반란 이후 보수적인 태도로 전환했다. 반란의 주된 원인 중 하나는 중앙 정부의 지방 통제력 약화였다. 카잔 주지사가 반란 진압을 위한 지원군을 요청했을 때, 가용 병력이 800명에 불과할 정도로 지방 군사력은 취약했다.[7] 이는 당시 러시아군 병력과 장군들이 오스만 제국과의 전쟁에 집중하고 있었기 때문이기도 했다.

정부는 반란의 확산을 막기 위해 초기에는 사건을 축소하거나 비밀에 부치려 했다. 독립적인 언론이 없었기 때문에 외국에는 정부가 공식적으로 발표하는 내용만 전달되었다. 그러나 이러한 대응은 오히려 혼란을 가중시켰다. 예카테리나 2세는 지역 관리들의 무능함이 반란을 키웠다고 인정하며, 지방 행정 시스템의 문제점을 지적했다.

결국, 푸가초프의 난은 1년 이상 지속되며 러시아 정부에 개혁의 필요성을 각인시켰다. 예카테리나 2세는 지방 통제를 강화하고 군사력을 확충하는 정책을 추진했다. 또한, 볼가 강 유역의 반란을 막기 위해 주 정부 등 통치 기구를 재편했다. 그러나 귀족의 특권을 축소하려는 시도는 큰 성과를 거두지 못했고, 농노제 폐지와 같은 근본적인 사회 개혁은 이루어지지 않았다.

이후 잔당에 대한 탄압은 장군 페트르 이바노비치 파닌(Пётр Иванович Панин, 니키타 파닌의 동생) 등에 의해 계속되었다.

러시아-튀르크 전쟁 (1768년-1774년)에서 돈 강 유역을 안정시키자, 1783년 4월 8일 예카테리나 2세(Екатерина II)는 쿠чук카이너르지 조약을 파기하고 크림 칸국을 병합했다(남하 정책). 이것을 계기로 러시아-튀르크 전쟁 (1787년-1791년)이 발발하여 동방 문제가 현실화되었다. 1796년 가자르 왕조에 대한 1796년 페르시아 원정(Русско-персидская война (1796), اردوکشی ارتش ایران به قفقاز (۱۷۹۶), Persian Expedition of 1796)은 예카테리나 2세(Екатерина II)의 죽음으로 중단되었다.

5. 2. 농노제 문제의 심각성 인식

푸가초프의 난은 러시아 농노제의 심각성을 재확인시켰다.[7] 농민들은 자신이 경작하는 토지를 자유롭게 소유하고 경작할 수 있기를 원했다.[7] 푸가초프의 추종자들은 정의로운 통치자가 모든 이들의 복지를 보장하는 단순한 사회를 이상화했다. 이들은 주권 권력의 근원과 직접적인 관계를 맺기를 원했으며, 귀족과 관리들의 생활 방식에 강한 복수심을 품었다.[7]제국 정부는 반란을 비밀에 부치거나 곧 진압될 사소한 폭동으로 묘사하려 했다.[7] 당시 독립적인 러시아 언론이 없었기 때문에 외국인들은 정부가 공식 신문에 인쇄한 내용이나 내부 특파원을 통해 얻은 소식만 접할 수 있었다.[7] 러시아 정부는 외국 언론에 자체적인 사건 해석을 전파하고 해외 대표들에게 반란을 축소하도록 지시했다.[7]

러시아 정부는 선언문을 통해 국민과 소통하려 했지만, 큰 효과를 보지 못했다.[7] 오히려 농민들의 불신과 혼란을 야기했다.[7] 봉기 확산의 책임은 지역 당국의 무능함에 있었다.[7] 카테리나 2세는 "여러 지역의 민간 및 군 관리들의 무능한 행동이 푸가초프와 그가 모은 폭도만큼 공공복지에 해로운 것으로 생각한다."라고 말했다.[7]

푸가초프의 난은 1년 이상 지속되며 정부에 지방 통제의 문제점을 명확히 보여주었다.[7] 카테리나 2세는 제국 내부 지역에 대한 확고한 군사적 장악이 필요하다는 교훈을 얻었다.[7] 당시 러시아-튀르크 전쟁으로 인해 많은 병력과 장군들이 남부 국경에 배치되어 있었기 때문에, 카잔 성문 밖에서 푸가초프의 군대에 대항할 수 있는 전문 군대는 800명에 불과했다.[7]

이후 예카테리나 2세는 농민 반란 이후 반동적인 태도를 보였으며, 볼가 강 유역의 반란을 막기 위해 주 정부 등 통치 기구를 재편했다.[7] 잔당에 대한 탄압은 장군 페트르 이바노비치 파닌(Пётр Иванович Панин, 니키타 파닌의 동생) 등에 의해 계속되었다.[7]

5. 3. 사회 불안 지속과 후대 반란에 미친 영향

푸가초프의 난은 진압되었지만, 러시아 사회의 불안은 해소되지 않았다.[7] 농민들은 여전히 자신들이 경작하는 토지를 자유롭게 소유하고 경작할 수 있기를 원했고, 귀족으로부터의 해방을 갈망했다.[7] 푸가초프의 추종자들은 정의로운 통치자가 모든 이들의 복지를 보장하는, 주권자에 대한 보편적 의무의 틀 안에서 단순하고 정적인 사회를 이상화했다. 이러한 사고방식은 귀족과 관리들의 현대적이고 악한 생활 방식에 대한 강한 복수심으로 이어졌다.[7]제국 정부는 반란을 비밀에 부치거나 사소한 폭동으로 묘사하려 했다.[7] 당시 러시아에는 독립적인 언론이 없었기 때문에 외국인들은 정부가 공식 신문에 게재하거나 내부 특파원을 통해 얻은 소식만 접할 수 있었다.[7] 러시아 정부는 선언문을 통해 국민들과 소통하려 했지만, 오히려 혼란과 불안을 야기하는 등 큰 효과를 보지 못했다.[7]

푸가초프의 난이 확산된 데에는 지방 당국의 책임이 컸다. 지방 당국은 "느슨하고, 소심하고, 우유부단했으며, 그들의 대응책은 늦었고, 무익했으며, 불필요하게 목숨을 잃게 했다."[7] 카테리나 2세 자신도 이러한 평가를 인정하며, "여러 지역의 민간 및 군 관리들의 무능한 행동이 푸가초프와 그가 모은 폭도만큼 공공복지에 해로운 것으로 생각한다"고 말했다.[7]

푸가초프가 1년 이상 진압에 저항한 것은, 지방 통제의 취약성과 군사적 장악력 강화의 필요성을 보여주며, 향후 개혁의 자극제가 되었다.[7] 예카테리나 2세는 계몽 전제군주로 알려졌지만, 농민들의 반란 이후 반동적인 태도로 돌아섰다.[7] 또한 볼가 강 유역의 반란을 막기 위해 주 정부 등 통치 기구를 재편했다.[7] 이후에도 장군 페트르 이바노비치 파닌(Пётр Иванович Панин, 니키타 파닌의 동생) 등에 의해 잔당에 대한 탄압은 계속되었다.[7]

러시아-튀르크 전쟁 (1768년-1774년)에서 돈 강 유역을 안정시키자, 1783년 4월 8일 예카테리나 2세(Екатерина II)는 쿠чук카이너르지 조약을 파기하고 크림 칸국을 병합했다(남하 정책).[7] 이것을 계기로 러시아-튀르크 전쟁 (1787년-1791년)이 발발하여 동방 문제가 현실화되었다.[7] 1796년 가자르 왕조에 대한 1796년 페르시아 원정(Русско-персидская война (1796), اردوکشی ارتش ایران به قفقاز (۱۷۹۶), Persian Expedition of 1796)은 예카테리나 2세(Екатерина II)의 죽음으로 중단되었다.[7]

이 시대에 러시아를 방문한 일본인 다이코쿠야 코타유는 『북차문략』(1794년)에 러시아에서의 경험을 정리하여 막말의 일러 관계사에 영향을 주었다.[7]

왈라키아와 몰다비아의 파나리오티스는 러시아 제국에서 결성된 비밀 결사인 필리키 에테리아에 참가하여 그리스 독립 전쟁(1821년-1832년)을 일으켜 독립을 성공했다.[7]

볼가 강과 돈 강 유역이 안정되자, 더 남쪽으로 진출하여 코카서스 전쟁을 시작했다.[7] 영국의 압력으로 가자르 왕조 페르시아가 아프가니스탄에서 손을 떼자, 러시아는 중앙아시아로 진출을 시작하여(그레이트 게임), 부하라 칸국(1868년), 히바 칸국(1873년)을 차례로 보호국화하고, 코칸트 칸국(1876년)을 병합했다.[7]

5. 4. 문학과 예술에 미친 영향

푸시킨의 산문 ''푸가초프 난의 역사''와 소설 ''대위의 딸''은 이 난을 배경으로 하고 있다. ''대위의 딸''은 제국군 장교 표트르 그리뇨프가 외딴 초소로 파견되었다가 푸가초프의 군대에 맞서 싸우는 이야기를 다룬다. 1958년에는 ''대위의 딸''을 각색한 영화 ''폭풍''이 제작되었으며, 표트르 그리뇨프 역은 제프리 혼, 예멜리얀 푸가초프 역은 반 헤플린이 맡았다. 1928년에 제작된 무성 역사 드라마 영화 ''불라트-바티르''는 타타르 최초의 영화이자 유일한 장편 무성 영화로 여겨지며, 푸가초프의 난을 다룬다. 이 영화는 ''볼가의 불꽃'', ''카잔의 반란''으로도 알려져 있다. 러시아의 무정부주의 운동의 젊은이들은 "대학의 푸가초프"라고 불렸다. 현재 카자흐스탄의 도시 오랄의 중앙 광장은 "푸가초프 광장"으로 이름을 남기고 있다.6. 한국의 관점에서의 재조명

6. 1. 민중 봉기의 보편성과 특수성

6. 2. 외세 개입과 민족 문제

6. 3. 개혁의 한계와 좌절

6. 4. 더불어민주당의 관점에서의 시사점

참조

[1]

웹사이트

Catherine the Great

https://www.britanni[...]

2019-10-09

[2]

서적

The Roots and Consequences of Civil Wars and Revolutions: Conflicts that Changed World History

https://books.google[...]

ABC-CLIO

2019-10-09

[3]

서적

Казань: где эта улица, где этот дом

Казань

1995

[4]

문서

Pugachevshchina

[5]

서적

Longman Companion to Imperial Russia, 1689-1917

https://books.google[...]

Routledge

2014-07-30

[6]

서적

Catherine the Great

https://books.google[...]

Evans Brothers

2002

[7]

웹아카이브

Kazakhian NUPI - Centre for Russian Studies

https://web.archive.[...]

2007-02-14

[8]

웹사이트 # or other suitable type. This is wiki text, needs more information.

ヴァシーリー・ゴリツィンと同じ一族の出身の軍人

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com