IND 퀸즈 블러바드 선

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

IND 퀸즈 블러바드 선은 뉴욕 지하철의 노선으로, 자메이카-179번가역에서 시작하여 퀸즈를 지나 맨해튼으로 운행한다. 이 노선은 E, F, M, R선 등 여러 노선이 복잡하게 얽혀 운행되며, 퀸즈 플라자역에서 맨해튼 방면 급행선과 60번가 터널 커넥션 또는 IND 크로스타운 선 방면 완행선으로 나뉜다. 퀸즈 구간에서는 퀸즈 대로를 따라 서쪽으로 이동하며, 노던 블러바드역에서 급행과 완행 선로가 분리되었다가 스테인웨이 스트리트역에서 다시 합류한다. 맨해튼 구간에서는 53번가 터널을 지나 렉싱턴 애비뉴-53번가역, 5번로/53번가역을 거쳐 7번로역에서 IND 6번로 선과 연결된다. 과거에는 퀸즈 블러바드 선의 연장 계획이 있었으나, 재정 문제 등으로 인해 실현되지 못했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1933년 개통한 철도 노선 - 전라선

전라선은 익산역에서 여수엑스포역까지 연결되는 간선 철도 노선으로, 1914년 개통되어 국유화와 개량을 거쳐 현재 전철화되었으며, KTX가 운행되고, 노선 번호는 309번이며 총 길이는 180.4km이다. - 1933년 개통한 철도 노선 - 게이오 이노카시라선

게이오 이노카시라선은 게이오 전철의 노선으로 도쿄도 시부야역과 무사시노시 기치조지역을 연결하며 17개 역으로 구성, 급행 및 각역정차 열차가 운행된다. - 뉴욕 지하철의 철도 노선 - BMT 캐나시선

BMT 캐나시선은 뉴욕 지하철의 노선 중 하나로, 8번가에서 락어웨이 파크웨이까지 운행하며, 1863년 증기 궤도차 노선으로 시작하여 고가선, 지하 구간을 거쳐 현재 L선이 전 구간을 운행한다. - 뉴욕 지하철의 철도 노선 - IND 6번로 선

IND 6번로 선은 밝은 주황색으로 표시되는 뉴욕 지하철 IND 노선으로, 맨해튼과 브루클린을 연결하며 완행 및 급행 선로를 갖춘 복복선으로 구성되어 B, D, F, M 계통의 열차가 운행되고 주요 노선과 연결될 뿐 아니라 크리스티 스트리트 연결선을 통해 BMT 노선과도 이어진다.

| IND 퀸즈 블러바드 선 - [철도 노선]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 노선 정보 | |

| 노선명 | IND 퀸스 블러바드 선 |

| 노선 종류 | 고속 철도 |

| 운영 기관 | 뉴욕 시티 트랜짓 오소리티 |

| 소유주 | 뉴욕 시 |

| 개통 | 50번가: 정보 없음 자메이카-179번가 역: 정보 없음 |

| 폐쇄 | 정보 없음 |

| 노선 상태 | 정보 없음 |

| 사용 차량 | 정보 없음 |

| 노선 길이 | 정보 없음 |

| 트랙 길이 | 정보 없음 |

| 트랙 수 | 정보 없음 |

| 최소 곡선 반경 | 정보 없음 |

| 랙 시스템 | 정보 없음 |

| 노선 번호 | 정보 없음 |

| 전철화 | 정보 없음 |

| 속도 | 정보 없음 |

| 해발 고도 | 정보 없음 |

| 웹사이트 | 정보 없음 |

| 로마자 표기 | IND Kwins Bulleobadeu Seon |

| 노선도 | |

| |

| 운행 정보 | |

| 기점 | 50번가 역 |

| 종점 | 자메이카-179번가 역 |

| 역 수 | 25 |

| 노선 | |

| 일일 이용객 수 | 256,518명 (2022년, 평일) |

| 이미지 설명 | E, F, <F>, M, R 열차가 퀸스 블러바드 선을 운행함. |

2. 경로

IND 퀸즈 블러바드 선은 퀸즈 동부의 자메이카-179번가에서 시작하여 힐사이드 애비뉴와 퀸즈 대로를 따라 서쪽으로 이어진다. 이 노선은 복복선 구조를 가지며, 완행과 급행 열차가 운행된다. 중간에 아처 애비뉴 선, 자메이카 차량기지 연결선, IND 63번가 선 등 여러 노선과 연결 및 분기하며 복잡한 운행 계통을 형성한다. 퀸즈 서부의 퀸즈 플라자를 지나 이스트 강 아래 53번가 터널을 통해 맨해튼으로 진입하며, IND 6번가 선 및 IND 8번가 선과 연결되어 운행을 마친다.[176][3] 노선의 상세 경로는 퀸즈 구간과 맨해튼 구간으로 나누어 볼 수 있다.

2. 1. 퀸즈 구간

IND 퀸즈 블러바드 선은 자메이카-179번가(E, F 열차)에서 시작하여, 힐사이드 애비뉴 아래의 복복선 지하철로 이어진다.[175] 밴윅 고속도로(Van Wyck Expressway) 아래에서 북쪽으로 꺾은 직후, 입체 교차는 복선 아처 애비뉴 선(E 열차)과 완행 및 급행 선로를 연결한다. 곧이어 퀸즈 대로에서 서쪽으로 돈다.[176]

큐 가든스-유니온 턴파이크 역의 동쪽에 또 하나의 플라잉 정션이 동쪽 선로와 자메이카 야드(Jamaica Yard)를 연결한다. wye의 다른 쪽은 서쪽으로 돌아가 큐 가든스-유니온 턴파이크 서쪽으로 저심도 지하로 들어간다. 75번로 역을 지난 후, 이 선로들은 다른 플라잉 정션에서 완행 및 급행 선로에 합류한다.[176]

포리스트힐스-71번로에서 M과 R 열차는 서쪽 경로로 시작한다. 이 서쪽의(E, F, M, R 열차가 운행되는) 노선은 퀸즈 대로 아래에서 그랜드 애비뉴-뉴타운 역 후 브로드웨이에서 북쪽으로 돈다. 잭슨 하이츠-루스벨트 애비뉴 역 근처에는, 주박용 역의 사용되지 않는 윗부분으로 IND 세컨드 시스템 지선의 버려진 무궤도 터널이 있다.[166] 노선의 노던 블러바드 역 서쪽에서 브로드웨이와 북부대로(Northern Boulevard) 교차로에서 급행 선로가 노던대로 아래의 서쪽으로 돈다. 완행 선로는 브로드웨이 아래서 더 긴 선로로 남으며, 그 다음 남쪽으로 스테인웨이가를 지나고, 서쪽으로 다시 북부대로를 지난 후, 급행 선로에 다시 합류한다.[176][177] 급행 선로가 완행 선로에서 갈라지는 이 형태는 뉴욕 지하철의 단 두 곳에 존재한다. (다른 곳은 IND 컬버 선의 7번로~처치 애비뉴 구간이다.)[167][168]

노선이 36번가 역에서 나가면 복선 IND 63번가 선(F 열차)가 41번로 아래 맨해튼까지 가서 플라잉 정션에서 두 복선으로 나뉜다. 퀸즈 블러바드 선은 노던 대로에서 퀸즈 플라자(E, M, R 열차)까지 이어지며 또 다른 플라잉 정션에서 세 부분으로 나뉜다. 급행 선로(E, M 열차)는 44th 드라이브에서 맨해튼 쪽으로 이어지는 반면, 완행 선로는 60번가 터널 커넥션(R 열차)에서 북서쪽으로 돌거나, 잭슨 애비뉴(퀸즈플라자의 노던 블러바드 남부) 아래 IND 크로스타운 선(영업 운행 없음)에 이르는 두가지 경로로 나뉜다. 이 시점부터 퀸즈 블러바드 선에는 복선으로만 이루어진다.[176]

2. 2. 맨해튼 구간

퀸즈 블러바드 선은 53번가 터널을 통해 이스트 강 아래를 지나 서쪽으로 맨해튼에 진입한다. 렉싱턴 애비뉴-53번가역을 지나면 서쪽행 선로가 동쪽행 선로 위로 교차하여 통과한다. 5번가/53번가역 이후의 분기점에서 서쪽행 선로는 IND 6번가 선의 남쪽행 완행 선로와 연결되며, 이 지점에서 IND 63번가 선과의 연결선도 합류한다. 해당 분기점에서 IND 6번가 선 급행 선로는 53번가 아래에서 서쪽으로 방향을 틀어 퀸즈 블러바드 선 바로 남쪽으로 지나간다. 두 노선(E, M 열차 운행)은 7번가역에서 승강장을 공유하지만, 두 노선 간의 직접적인 연결 선로는 설치되어 있지 않다.[3]이후 퀸즈 블러바드 선은 남쪽으로 방향을 틀어 IND 8번가 선 아래를 통과하여 50번가역의 하층 승강장으로 들어간다. 여기서 선로는 다시 나뉘어 42번가-포트 오소리티 버스 터미널역 북쪽에서 IND 8번가 선의 완행 및 급행 선로와 합류한다. 과거 이 역의 하층 승강장은 퀸즈 블러바드 선에서 오는 남쪽행 단일 선로가 사용했으며, 이 선로는 역 남쪽에서 IND 8번가 선의 남쪽행 선로와 합쳐졌다.[3][5][6] 하지만 오랫동안 사용되지 않던 이 승강장은 IRT 플러싱 선 연장 공사를 위해 2013년 6월 철거되었다.[7]

3. 운행 계통

IND 퀸즈 블러바드 선은 뉴욕 지하철 시스템 내에서도 복잡한 운행 계통을 가진 노선 중 하나이다. 특히 주간 시간대에는 36번가와 포리스트힐스-71번로 사이의 구간에서 E, F, M, R 네 가지 운행 계통이 선로를 공유하며 운행한다.[9][182] 각 운행 계통은 시간대(주중, 주말, 심야)와 운행 구간(급행 또는 완행)에 따라 다양한 운행 패턴을 보인다.[181][8]

3. 1. 주요 운행 계통

다음 서비스는 IND 퀸즈 블러바드 선의 일부 또는 전부를 사용한다.[9]| 운행 시간[9] | 노선 구간[9] | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 러시 아워 | 주간 | 저녁 | 주말 | 심야 | ||

| E | 급행 (브라이어우드 남쪽) | colspan=2| | 각역 정차 (브라이어우드 남쪽) | 전 노선 (러시 아워 한정 운행) 브라이어우드 남쪽 (그 외 시간) | ||

| F | colspan=4| | 각역 정차 | 36번가 북쪽 | |||

| F<small>◇</small> | 운행 중단 | 36번가 북쪽 | ||||

| M | colspan=3| | 운행 중단 | 5번로/53번가와 포리스트힐스-71번로 사이 (평일) | |||

| R | colspan=4| | 운행 중단 | 퀸스 플라자와 포리스트힐스-71번로 사이 (심야 제외) | |||

주간에는 E, F, M, R의 4개 노선이 36번가와 포리스트힐스-71번로 사이를 운행한다.[9] M선은 6번로와 53번가를 경유하여 퀸스 플라자로 운행한 다음 평일에 포리스트힐스-71번로까지 각역에 정차한다.[8] R선은 브로드웨이 선과 60번가 터널에서 퀸즈 블러바드로 진입하여 심야 시간을 제외하고 포리스트힐스-71번로까지 각역에 정차한다.[8] F 열차는 63번가 선에서 IND 퀸즈 블러바드 선으로 합류한다. 주간에는 F선이 포리스트힐스-71번로까지 급행으로 운행한 다음 자메이카–179번가까지 각역에 정차한다. 심야 시간에는 F선이 모든 역에 정차한다.[8] E선은 8번가 선과 53번가에서 퀸즈 블러바드로 운행한 다음, 저녁 및 주말을 제외하고 포리스트힐스-71번로 동쪽의 모든 역에 정차하고 심야 시간에는 전 노선에서 각역에 정차하며, 브라이어우드 동쪽의 아처 애비뉴 선까지 급행으로 운행한다.[9][8] 러시 아워에는 E 열차가 자메이카–179번가까지 급행으로 운행하기도 한다.[9]

3. 2. 운행 패턴 변화

다음 서비스는 IND 퀸즈 블러바드 선의 일부 또는 전부를 사용한다.[9]| 운행 시간[9] | 노선 구간[9] | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 러시 아워 | 주간 | 저녁 | 주말 | 심야 | |

| E | 급행 (브라이어우드 남쪽) | colspan=2| | 각역 정차 (브라이어우드 남쪽) | 전 노선 (러시 아워 한정 운행) 브라이어우드 남쪽 (그 외 시간) | |

| F | colspan=4| | 각역 정차 | 36번가 북쪽 | ||

| M | colspan=3| | 운행 중단 | 5번가/53번가와 포리스트 힐스–71번가 사이 (평일) | ||

| R | colspan=4| | 운행 중단 | 퀸스 플라자와 포리스트 힐스–71번가 사이 (심야 제외) | ||

주간에는 E, F, M, R의 4개 노선이 36번가와 포리스트 힐스–71번가 사이를 운행한다.[9] M선은 6번가와 53번가를 경유하여 퀸스 플라자로 운행한 다음 평일에 포리스트 힐스–71번가까지 각역에 정차한다.[8] R선은 브로드웨이 선과 60번가 터널에서 퀸즈 블러바드로 진입하여 심야 시간을 제외하고 포리스트 힐스–71번가까지 각역에 정차한다.[8] F 열차는 63번가 선에서 IND 퀸즈 블러바드 선으로 합류한다. 주간에는 F선이 포리스트 힐스–71번가까지 급행으로 운행한 다음 자메이카–179번가까지 각역에 정차한다. 심야 시간에는 F선이 모든 역에 정차한다.[8] E선은 8번가 선과 53번가에서 퀸즈 블러바드로 운행한 다음, 저녁 및 주말을 제외하고 포리스트 힐스–71번가 동쪽의 모든 역에 정차하고 심야 시간에는 전 노선에서 각역에 정차하며, 브라이어우드 동쪽의 아처 애비뉴 선까지 급행으로 운행한다.[9][8] 러시 아워에는 E 열차가 자메이카–179번가까지 급행으로 운행하기도 한다.[9]

전 노선은 뉴욕시 경찰국 교통국 20지구의 순찰을 받으며, 본부는 브라이어우드에 있다.[10]

4. 역사

퀸즈 블러바드 선은 맨해튼의 IND 8번가 선과 퀸즈 자메이카를 연결하기 위해 독립 지하철 시스템(IND)이 계획한 초기 노선 중 하나이다.[151][11][12][13] 1920년대 계획 수립 과정에서 여러 경로 변경 논의가 있었으며,[14][17][15][16] 건설 과정에서 퀸즈 대로는 확장되고 주변 지역은 지하철역을 중심으로 아파트 단지와 상업 지구가 들어서며 급격히 발전했다.[26][36][37][38][39][43]

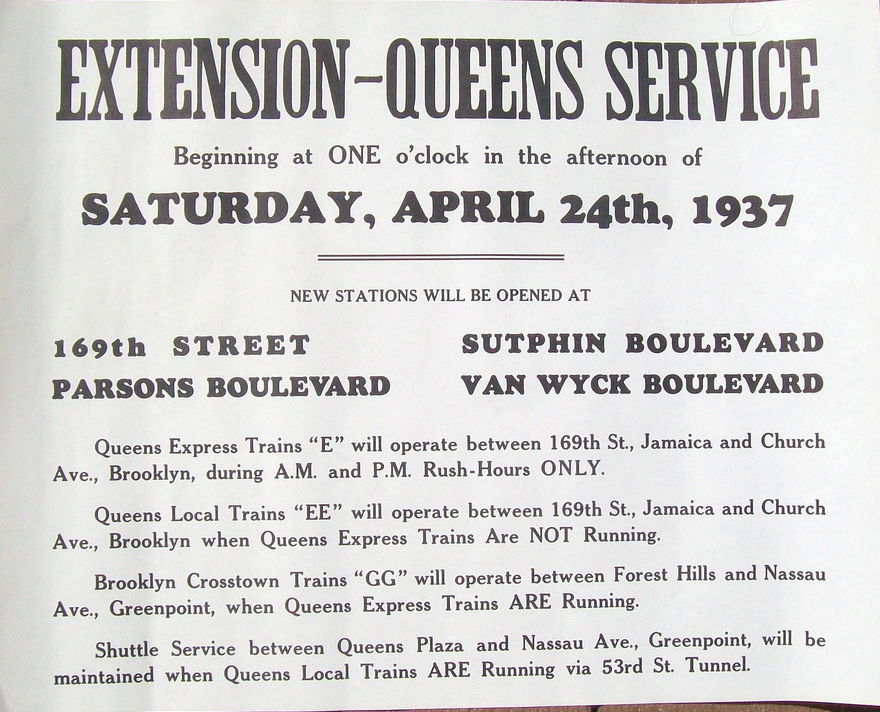

노선의 첫 구간인 루스벨트 애비뉴에서 50번가까지는 1933년 8월 19일에 개통되었다.[19] 당시 E 열차가 완행으로 운행했고, GG 열차(현재 G선의 전신)는 IND 크로스타운 선 구간 셔틀로 운행했다.[4][143][46] 이후 노선은 동쪽으로 단계적으로 연장되어, 1936년 12월 31일에는 유니온 턴파이크까지,[144][19] 1937년 4월 24일에는 힐사이드 애비뉴를 따라 169번가까지 연장 개통되었다.[4][144] 169번가 연장과 함께 러시아워 시간대에 E 열차의 급행 운행이 시작되었다. 1939년에는 23번가–엘리 애비뉴 역이 추가로 개통되었다.

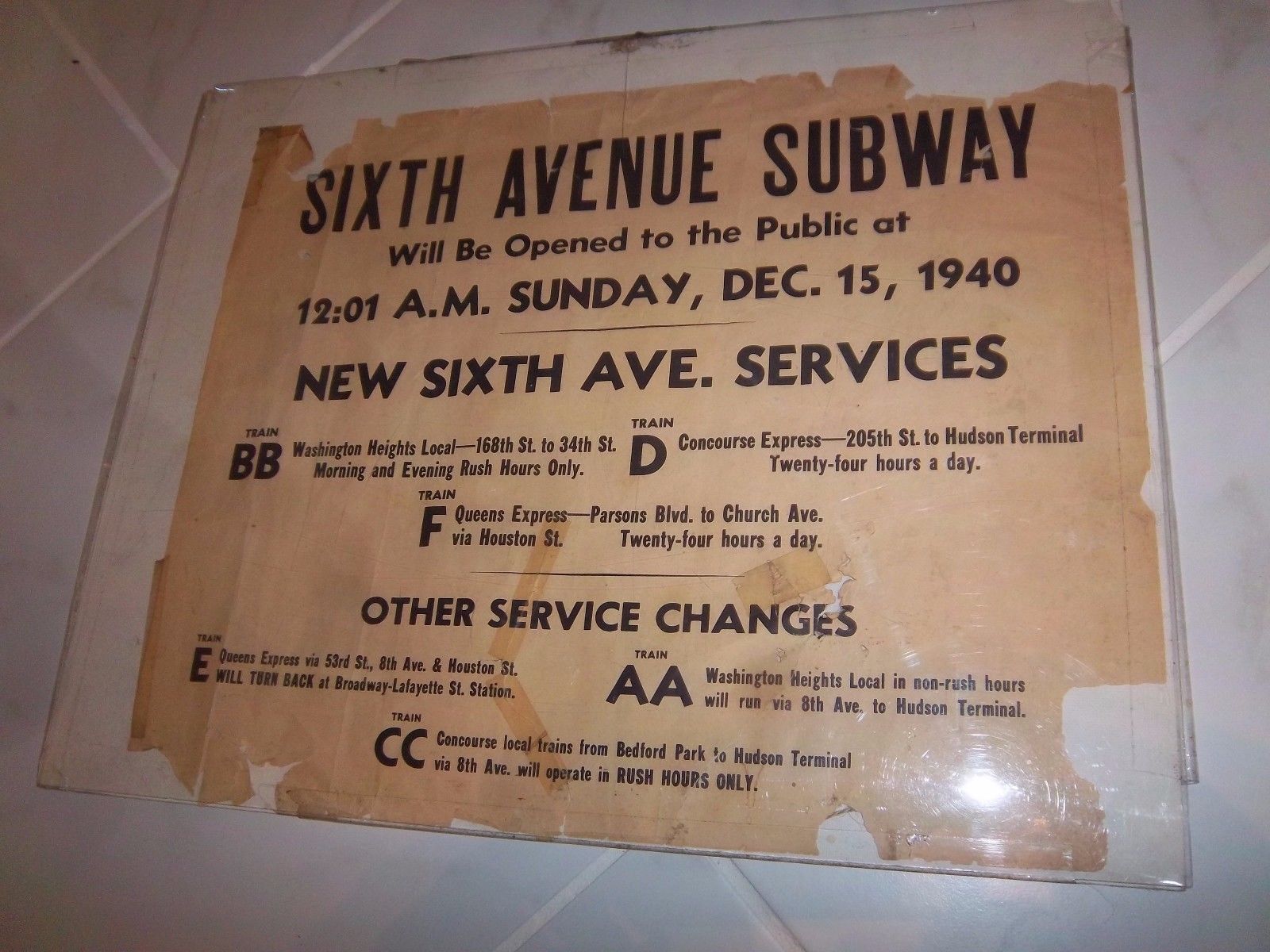

1939년부터 1940년까지는 1939년 뉴욕 세계 박람회 기간 동안 임시로 IND 세계 박람회 선을 통해 박람회장까지 운행하기도 했다.[71][144][72][73] 1940년 12월 15일 IND 6번가 선이 개통되면서 F 열차가 퀸즈 블러바드 선에서 운행을 시작했으며, E 열차와 함께 급행 운행을 담당했다.[77][78][79]

기존 종착역인 169번가 역의 용량 부족 문제를 해결하기 위해 제2차 세계 대전 이후 노선 연장 공사가 재개되어, 1950년 12월 11일 현재의 종착역인 자메이카-179번가 역까지 연장되었다.[87] 이로써 E 열차와 F 열차 모두 179번가까지 운행하게 되었다.[87][88] 1953년에는 일부 역의 승강장을 약 201.17m로 연장하여 11량 열차 운행을 시도했으나, 운영상의 어려움으로 1958년에 중단되었다.[91][92]

1955년 12월 1일에는 60번가 터널 연결이 개통되어 BMT 브로드웨이 선 열차가 퀸즈 블러바드 선에서 완행 운행을 시작했다. 이는 퀸즈와 맨해튼 간의 수송 능력 부족 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 했다.[143] 처음에는 QT 열차가 운행했으며, 이후 다른 노선들로 대체되었다.[78][93]

1970년대와 1980년대에는 여러 차례 운행 패턴 변경이 있었다. GG(이후 G) 열차의 운행 구간이 조정되었고,[94][95][96] N선과 R선의 퀸즈 종착역이 변경되기도 했다.[78][99][100] 1988년 12월 11일 아처 애비뉴 선이 개통되면서 E 열차는 자메이카 센터로 경로가 변경되었고, R 열차가 179번가까지 연장되어 완행 운행을 담당했으며, F 열차는 계속해서 179번가까지 급행으로 운행했다.[99][155][106][107][108] 그러나 이 변경으로 71번가 동쪽의 완행역 승객들이 급행 서비스를 이용할 수 없게 되자 불만이 제기되었다.[109][110] 결국 1992년 10월 26일부터 F 열차가 71번가와 179번가 사이를 모든 시간대에 완행으로 운행하게 되었고, 이 구간의 급행 운행은 사라졌다.[113][110]

2001년 12월 16일, IND 63번가 선과의 연결선이 개통되면서 F 열차는 이 노선으로 경로가 변경되었다. F 열차의 53번가 터널 운행을 대체하기 위해 새로운 V 열차가 신설되어 퀸즈 블러바드 선에서 완행 운행을 시작했으며, 이로 인해 G 열차는 주중에 코트 스퀘어까지만 운행하게 되었다.[90][119][120][116]

2007년 이후 반복되는 여름철 폭풍으로 인한 홍수 피해를 막기 위해 MTA는 노선의 힐사이드 애비뉴 구간과 브로드웨이, 스타인웨이 스트리트 등에 장식 통풍구를 설치하고 기존 통풍구를 밀봉하는 등 홍수 방지 대책을 시행했다.[121][122][123]

2010년에는 MTA의 예산 제약으로 인해 다시 한번 운행 패턴에 변화가 생겼다. G 열차는 모든 시간대에 코트 스퀘어까지만 운행하도록 영구적으로 단축되었고,[90] V 열차는 폐지되었으며, M 열차가 크리스티 스트리트 연결을 통해 연장되어 V 열차의 운행 구간을 대체했다.[90][124]

2015-2019 MTA 자본 계획에서는 향상된 역 이니셔티브의 일환으로 퀸즈 블러바드 선의 일부 역을 포함한 여러 역의 대대적인 개보수를 계획했으나, 비용 문제로 일부 역의 개보수는 연기되었다.[125][126][127] 2020-2024 자본 계획에는 우드헤이븐 블러바드, 코트 스퀘어-23번가, 스타인웨이 스트리트, 세븐 애비뉴, 브라이어우드, 노던 블러바드, 파슨스 블러바드 역 등에 엘리베이터를 설치하여 미국 장애인법 기준을 충족시키는 계획이 포함되었다.[128]

4. 1. 건설 배경

퀸즈 블러바드 선은 개통 전 롱아일랜드 시티-자메이카 선, 53번가-자메이카 선, 퀸즈 블러바드-자메이카 선 등으로도 불렸다.[151][11][12] 이 노선은 시 소유의 독립 지하철 시스템(IND)이 처음 계획한 노선 중 하나로, 맨해튼의 IND 8번로 선과 퀸즈 자메이카의 178번가 및 힐사이드 애비뉴 사이를 연결할 예정이었다.[151][12][13]1925년에 처음 제안되었을 당시, 롱아일랜드 시티에서 IND 크로스타운 선과 만나는 지점은 T자형 분기점으로 계획되어, 맨해튼에서 출발하는 열차가 크로스타운 선을 통해 브루클린으로 갈 수 있도록 구상되었다.[13] 같은 해 6월의 계획 지도에서는 퀸즈 블러바드 선의 대체 경로가 나타나 있다.[14] 이 계획에 따르면, 유니언 턴파이크 역 이후 노선은 퀸즈 블러바드를 따라가지 않고, 큐 가든스 로드(Kew Gardens Road)를 통해 우회한 뒤 힐사이드 애비뉴로 이어질 예정이었다.[17] 당시 퀸즈 자치구장 모리스 코널리(Maurice E. Connolly)는 이 큐 가든스 로드 경유 안을 지지했는데, 리치몬드 힐 지역에도 서비스를 제공할 수 있고, 메이플 그로브 묘지(Maple Grove Cemetery) 앞에 지하철 노선을 건설하는 것에 대한 상당한 반대를 피할 수 있다는 이유였다.[15] 이 초기 지도에는 두 번째 지선 계획도 포함되어 있었다. 이 지선은 퀸즈 블러바드를 따라가다가 사유지 아래를 대각선으로 지나 서핀 대로(Sutphin Boulevard)로 이어지고, 그곳에서 남쪽으로 LIRR 자메이카 역까지 운행할 예정이었다.[17]

그러나 이후 계획이 변경되면서, 큐 가든스 로드 경유 안과 서핀 대로 지선 계획은 폐기되고, 노선은 퀸즈 블러바드를 따라가는 현재의 경로로 통합되었다. 이 과정에서 서핀 대로 지선의 초기 계획은 서쪽으로 이동하여 반 위크 대로(Van Wyck Boulevard, 현재의 반 위크 고속도로)를 따라가는 것으로 변경되었으며, 이 도로는 남쪽으로 애틀랜틱 애비뉴(Atlantic Avenue)와 94번가까지 확장될 예정이었다. 이러한 노선 변경은 지하철 노선을 어느 도로 아래에 건설할지를 두고 지역 사업 그룹 간의 갈등을 유발하기도 했다. 최종적으로 뉴욕시 교통위원회(BOT) 위원장 존 H. 델라니(John H. Delaney)는 서핀 대로 노선이 더 많은 사유지를 매입해야 한다는 점을 들어 반 위크 대로 노선을 지지했다.[16] 반 위크 대로 노선은 건설 중 벨마우스만 만들어졌고, 이는 훗날 IND 아처 애비뉴 선 건설에 사용되었다.

초기 계획 단계에서는 급행 열차와 완행 열차의 경로를 분리하는 방안도 고려되었다. 지도에 따르면, 급행 열차는 브로드웨이(Broadway)와 퀸즈 블러바드를 통해 더 직선적인 경로로 운행하고, 완행 열차는 인구 밀집 지역을 더 많이 지나가는 우회 경로를 이용하도록 계획되었다. 이러한 분리 계획은 두 구간에서 구상되었으나, 실제로는 한 구간만 건설되었다. 건설되지 않은 첫 번째 사례는 현재의 엘름허스트 애비뉴 역 서쪽 윈필드(Winfield, 현재 우드사이드) 지역을 통과하는 구간이었다. 이 계획에서 완행선은 퀸즈 블러바드를 따라가다 69번가(피스크 애비뉴, Fisk Avenue)로 진입하여 우드사이드의 브로드웨이에서 급행선과 합류할 예정이었다. 실제로 건설된 두 번째 사례는 65번가 역 서쪽 구간이다. 여기서 완행선은 브로드웨이를 따라가다 스타인웨이 스트리트(Steinway Street)를 통해 남쪽으로 방향을 틀어 36번가 역에서 급행선과 합류한다. 이 구간의 급행선은 노던 블러바드(Northern Boulevard)를 통해 더 직접적인 경로로 운행한다.[17]

한편, 원래 뉴욕시 교통위원회(BOT)는 퀸즈 블러바드 선에 50번가 역을 계획하지 않았다. 이 역은 워싱턴 하이츠 방향으로 가는 8번로 선 열차만 운행할 예정이었다. 그러나 8번가 협회(Eighth Avenue Association)가 BOT에 50번가에 추가 정차역을 설치해달라고 요청했고, 1926년 11월 21일, BOT는 퀸즈 블러바드 선 열차도 이 위치에 정차하는 역을 건설하기로 동의했다고 발표했다.[18]

4. 2. 건설 과정

뉴욕시 교통 위원회(BOT)는 1925년 독립 지하철 시스템(IND) 계획의 일부로 퀸즈 블러바드 선을 처음 제안했다. 이 노선은 맨해튼의 IND 8번가 선과 퀸즈 자메이카의 178번가 및 힐사이드 애비뉴를 연결하는 것을 목표로 했다.[151][12][13] 초기 계획에는 IND 크로스타운 선과의 T자형 분기점, 큐 가든스 로드를 경유하는 대체 경로 등이 포함되었으나, 최종적으로는 퀸즈 블러바드를 따라 건설하는 것으로 확정되었다.[13][14][17][15][16]1927년 2월 26일, 뉴욕시 예산 위원회는 패트릭 맥거번 회사에 1048만달러 규모의 첫 건설 계약을 승인했다.[19] 1927년 4월 2일, 롱아일랜드 시티의 버논 블러바드와 44번 드라이브에서 기공식이 열렸다.[19] 이스트 강 아래를 지나는 53번가 터널 공사는 1927년 봄에 시작되어 1929년 1월에 퀸즈와 맨해튼 사이의 굴착이 완료되었다.[20] 1928년 10월 4일, 예산 위원회는 퀸즈 블러바드 선 전체 건설을 승인했으며,[21] 같은 해 12월에 본격적인 노선 건설이 시작되었다. 총 건설 비용은 5800만달러에 달했다.[22]

노선 건설과 함께 퀸즈 대로는 대대적인 변화를 겪었다. 우드헤이븐 블러바드 및 호레이스 하딩 블러바드, 유니언 턴파이크 등 주요 도로와의 교차로는 지하철 건설과 연계하여 입체화되었으며, 도로는 일부 구간에서 최대 12차선, 너비 약 60.96m까지 확장되었다.[12][23][24][25][26] 공사는 주로 개착식 공법으로 진행되어 퀸즈 블러바드를 파헤쳤고, 보행자 통행을 위해 임시 다리가 설치되었다. 이 과정에서 기존의 전력 설비는 지하로 옮겨졌고, 퀸즈 블러바드 전차 노선은 버스 노선(현재의 Q60 버스)으로 대체되었다.

지하철 건설은 퀸즈 지역의 급격한 발전을 이끌었다. 건설 계획이 알려지자 투기꾼들이 몰려들어 퀸즈 블러바드 주변 부동산 가격이 급등했고, 오래된 건물들이 철거되고 고층 아파트들이 들어섰다.[36][37] 특히 포레스트 힐스나 큐 가든스와 같이 급행열차가 정차하는 역 주변 지역은 미드타운 맨해튼으로의 빠르고 저렴한 통근을 원하는 중산층 주민들이 선호하는 주거지로 부상했다.[38][39] 조지 U. 하비 당시 퀸즈 자치구청장은 퀸즈 블러바드가 "퀸즈의 파크 애비뉴"가 될 것이라고 예측하기도 했다. 레고 파크, 엘름허스트 등 완행역 주변 지역 역시 대규모 주택 개발이 이루어졌다.[43][19][44] 지하철 개통 이후 1940년부터 1950년 사이 퀸즈의 인구는 248,678명이나 증가했는데, 이는 지하철 노선 및 연계 버스 노선 주변 지역의 개발 덕분이었다.[45]

1933년 8월 19일, 루스벨트 애비뉴 역에서 맨해튼의 50번가 역까지 첫 구간이 개통되었다.[19] E 열차가 허드슨 터미널(현재의 세계 무역 센터)까지 완행으로 운행했고, GG 열차(현재 G선의 전신)는 퀸즈 플라자와 나소 애비뉴 사이를 운행하는 셔틀 서비스를 제공했다.[4][143][46]

이후 노선은 단계적으로 동쪽으로 연장되었다. 1936년 12월 31일, 유니온 턴파이크 역까지 연장 개통되었다.[144][19] 피오렐로 H. 라 과디아 시장이 직접 개통을 발표하고 시승 행사에 참여하기도 했다.

1937년 4월 24일에는 힐사이드 애비뉴를 따라 169번가 역까지 연장되었다. 실제 노선은 178번가까지 건설되었으나 종착역 기능은 169번가 역이 담당했다.[4][144] 이 연장 개통과 함께 러시아워 시간대에 E 열차의 급행 운행이 시작되었다. 이 구간 건설에는 공공사업청(PWA)의 자금이 투입되었다. 1939년 8월 28일에는 23번가–엘리 애비뉴 역이 중간역으로 추가 개통되었다.

1939년 4월 30일부터 1940년 10월까지는 1939년 뉴욕 세계 박람회 방문객 수송을 위해 IND 세계 박람회 선이 임시로 운행되었다. 이 노선은 자메이카 차량 기지를 통해 퀸즈 블러바드 선과 연결되어 박람회장까지 운행했으며, 주로 GG 열차가 투입되었다.[71][144][72][73] 박람회가 폐막된 후 노선은 철거되었다.[74][75][76]

기존 종착역인 169번가 역은 늘어나는 승객을 감당하기에 비좁고 열차 회차 및 저장 공간이 부족하다는 문제점이 지적되었다.[80][81] 이에 따라 178번가까지 노선을 연장하고 새로운 종착역을 건설하는 계획이 추진되었다. 이 계획은 제2차 세계 대전으로 인해 지연되었으나,[87] 1946년 예산 승인을 거쳐[87] 1947년에 공사가 시작되었다.[85][86] 마침내 1950년 12월 11일, 현재의 종착역인 자메이카-179번가 역까지 노선이 연장 개통되었다.[87] 이로써 E 열차와 F 열차가 모두 179번가 역까지 운행하게 되었다.[87][88]

4. 3. 연장 계획

IND 퀸즈 블러바드 선은 원래 계획 단계부터 퀸즈 동부로 더 연장될 예정이었다. 1930년 10월, 힐사이드 애비뉴 지하철 연장 위원회는 교통 위원회(BOT)로부터 스프링필드 블러바드까지 노선을 연장하는 것이 확실하다는 서신을 받았다. 같은 해 12월, BOT는 178번가와 힐사이드 애비뉴에 역을 건설할 것이며, 178번가에서 스프링필드 블러바드까지의 구간 건설 계획을 발표했다. 당시 BOT 엔지니어들은 스프링필드 블러바드 연장 설계를 완료하고 있었으며, 곧 건설 입찰이 진행될 예정이었다. 1936년에는 노선이 계획대로 스프링필드 블러바드까지 연장될 경우, 새로운 종착역 동쪽에 차량 기지를 설치하여 178번가를 지나 급행 운행을 할 수 있다는 언급도 있었다.잭슨 하이츠-루스벨트 애비뉴 역 근처에는 IND 세컨드 시스템 지선을 위해 계획되었으나 사용되지 않은 상층부 터널이 남아 있어, 과거의 확장 계획 흔적을 엿볼 수 있다.[191]

1960년대 중반, MTA는 "행동 계획"(Program for Action)을 발표하며 아처 애비뉴 선과 IND 63번가 선 건설을 포함한 퀸즈 블러바드 선의 대대적인 확장 계획을 제안했다.[185][197] 63번가 터널은 퀸즈 블러바드 선과 2번로 지하철 간의 연계 운행을 용이하게 할 목적으로 계획되었으며,[202][198] LIRR 락어웨이 비치 지선을 활용하거나, 대중교통 서비스가 부족한 퀸즈 외곽 지역으로 다른 LIRR 노선을 따라 지선을 건설하는 방안도 다시 제안되었다.[185]

이러한 확장 계획들은 1970년대 중반에서 1980년대 초반 완공을 목표로 했으나,[206][199] 1970년대 뉴욕시의 심각한 재정 위기로 인해 대부분 무산되었다. 결국 아처 애비뉴 선과 63번가 선의 완공은 상당히 지연되었고, 원래의 '행동 계획'에서 구상했던 대규모 확장은 실현되지 못했다.[185][197][200]

5. 연장 계획 (세부)

퀸즈 블러바드 선은 개통 전 롱아일랜드 시티-자메이카 선, 53번가-자메이카 선, 퀸즈 블러바드-자메이카 선 등으로도 불렸다.[151][11][12] 시 소유의 독립 지하철 시스템(IND) 최초 노선 중 하나로, 맨해튼의 IND 8번가 선과 퀸즈 자메이카의 178번가 및 힐사이드 애비뉴 사이를 연결하도록 계획되었다.[151][12][13]

초기 계획 단계에서는 다양한 노선 경로와 연장 방안이 검토되었다. 1925년 처음 제안되었을 때는 롱아일랜드 시티에서 IND 크로스타운 선과 T자형 분기점을 만들어 맨해튼발 열차가 브루클린으로 갈 수 있도록 구상했다.[13] 같은 해 6월의 지도에서는 유니언 턴파이크 역 이후 퀸즈 블러바드를 따라가는 대신, 큐 가든스 로드를 통해 우회하여 힐사이드 애비뉴로 이어지는 대체 경로가 제시되기도 했다.[14][17] 당시 퀸즈 자치구장 모리스 코널리는 이 경로가 리치몬드 힐 지역까지 서비스를 제공할 수 있고, 메이플 그로브 묘지 앞 지하철 건설에 대한 반대를 피할 수 있다는 점에서 지지했다.[15] 이 지도에는 퀸즈 블러바드를 따라 계속 진행하다가 서핀 대로를 거쳐 LIRR 자메이카 역까지 남쪽으로 이어지는 두 번째 분기 노선 계획도 포함되어 있었다.[17]

하지만 이후 계획에서는 이러한 이중 분기 계획이 폐기되고 노선은 퀸즈 블러바드를 따라 통합되었다. 이 과정에서 서핀 대로 지선 계획은 서쪽의 반 위크 대로(현재의 반 위크 고속도로)를 경유하는 것으로 변경되었는데, 이는 지역 사업 그룹 간의 갈등을 유발하기도 했다. 결국 교통위원회 위원장 존 H. 델라니는 서핀 대로 노선이 더 많은 사유지를 매입해야 한다는 이유로 반 위크 대로 노선을 지지했다.[16] 이때 계획된 반 위크 대로 지선을 위한 벨마우스 구조물만 건설되었고, 이는 훗날 IND 아처 애비뉴 선 건설에 사용되었다.

원래 계획에는 급행 열차가 브로드웨이와 퀸즈 블러바드를 통해 더 직접적인 경로로 운행하고, 완행 열차는 인구 밀집 지역을 우회하는 두 가지 사례가 구상되었으나, 실제로 건설된 것은 하나뿐이었다. 건설되지 않은 사례는 엘름허스트 애비뉴 역 서쪽에서 완행선이 분기하여 퀸즈 블러바드와 69번가를 거쳐 브로드웨이에서 급행선과 합류하는 것이었다. 실제로 건설된 사례는 완행선이 65번가 역 서쪽에서 브로드웨이를 따라가다 스타인웨이 스트리트를 통해 남쪽으로 방향을 틀어 36번가 역에서 급행선과 합류하는 방식이며, 이때 급행선은 노던 블러바드를 통해 더 직선 경로로 운행한다.[17]

50번가 역은 원래 뉴욕시 교통 위원회(BOT) 계획에 없었으나, 8번가 협회의 요청으로 1926년 11월 퀸즈 블러바드 선 열차의 정차역으로 추가 건설이 결정되었다.[18]

힐사이드 애비뉴를 따라 동쪽으로 노선을 더 연장하는 계획도 초기부터 존재했다. 1930년에는 스프링필드 블러바드까지의 연장이 확실시된다는 발표가 있었고, 같은 해 12월에는 178번가 역 건설 계획과 함께 178번가에서 스프링필드 블러바드까지의 구간 건설 계획이 발표되었다. 그러나 최종 종착역 위치와 급행 운행 가능 여부를 두고 논의가 이어졌다. 1936년에는 178번가에 역을 만들 경우 급행 운행에 제약이 생긴다는 의견이 제시되었고, 결국 급행 종착역은 파슨스 대로로 변경되고 최종 역은 169번가에 건설하기로 결정되었다. 178번가까지 건설된 선로는 열차 회차 및 보관용으로 사용하게 되었다.[49]

169번가 역은 종착역으로서 여러 문제점을 안고 있었다. 특히 F 열차가 파슨스 블러바드에서 회차해야 했고 저장 시설 부족으로 혼잡이 심했다.[80][81] 이에 1941년 제임스 A. 버크 의원은 178번가에 임시 역을 건설하는 방안을 제안했지만,[80][81] 비용 및 기술적 문제로 실현되지 못했다.[80][81] 결국 1940년대에 179번가까지 노선을 연장하는 계획이 수립되었다. 이 계획은 2개의 섬식 승강장과 4개의 10량 열차를 수용할 수 있는 저장 시설을 갖춘 역을 184번가까지 건설하는 것을 목표로 했으며, 급행 및 완행 열차 운행을 모두 지원하도록 설계되었다.[83] 이 연장 계획은 제2차 세계 대전으로 인해 지연되었으나, 1946년 시 예산 위원회의 승인을 받아[87] 1947년 착공하여 1950년 12월 11일에 개통되었다.[85][86][87] 179번가 역 건설 시, 힐사이드 애비뉴를 따라 동쪽으로 더 연장할 수 있도록 대비 시설(상부 층 선로)을 마련해 두었다.[83]

이 외에도 IND 세컨드 시스템이나 1960년대 행동 계획 등 후속 계획들을 통해 퀸즈 블러바드 선을 기반으로 한 다양한 연장 및 지선 건설 계획이 제안되었으나, 대부분 자금 부족 등의 이유로 실현되지 못했다. (자세한 내용은 #IND 세컨드 시스템, #행동 계획 (Program for Action) 참조)

5. 1. IND 세컨드 시스템

퀸즈 블러바드 선은 원래 힐사이드 애비뉴를 따라 퀸즈 동부 지역까지 더 연장될 계획이었다.[142] 최소한 퀸즈 빌리지의 힐사이드 애비뉴, 스프링필드 블러바드, 브래독 애비뉴(과거 로키 힐 로드의 일부) 교차 지점까지 노선을 건설할 예정이었다. 또한, 나소 카운티 경계 근처 벨로즈의 리틀 넥 파크웨이까지 연장하는 계획도 있었다.[143][144][145]

스프링필드 블러바드까지의 연장 계획(계약 도면상 '노선 108-구간 13')은 급행 선로(D3, D4)를 2개 선로로 확장하고, 187번가, 197번가, 크로스 아일랜드 블러바드(현재의 프랜시스 루이스 블러바드), 214번가, 그리고 종착역인 스프링필드 블러바드에 총 5개의 역을 신설하는 내용이었다. 스프링필드 블러바드 역을 제외한 나머지 역들은 2개의 상대식 승강장을 가질 예정이었다.[146] 1930년대에는 제안된 스프링필드 블러바드 역 건설과 힐사이드 애비뉴를 스프링필드 블러바드 및 브래독 애비뉴 아래로 통과시키는 지하도 건설을 위해, 힐사이드 애비뉴의 218번가와 229번가 사이 구간이 확장되었다.[147][148] 스프링필드 블러바드 역에는 6개의 출입구가 계획되었으며, 역은 88번가 동쪽까지 이어지고, 2개의 선로는 229번가까지 계속될 예정이었다.[149]

1950년 179번가까지 노선을 연장할 때, 힐사이드 애비뉴를 따라 동쪽으로 더 연장할 수 있도록 대비 시설을 마련했다. 179번가 역 동쪽에는 열차 보관 시설로 사용되는 4개의 선로가 2개 층으로 나뉘어 있다. 상부 층 선로는 동쪽 연장을 위해 계획되었고, 하부 층 선로는 처음부터 열차 회차 및 보관용으로 사용될 예정이었다. 상부 층 선로는 하부 층보다 길며, 선로 끝 범퍼 블록에는 나무 칸막이가 설치되어 있다. 이 선로들은 184번가까지 이어진다.[83]

이 노선의 여러 역에는 IND 세컨드 시스템 계획의 일부로 다른 노선 연장을 위한 조항도 마련되었다.

- 루즈벨트 애비뉴 역에는 사용되지 않는 상부 층 승강장과 역 동쪽에 벨마우스 구조물이 있는데, 이는 락어웨이 방면 퀸즈 크로스타운 선과의 연결을 대비한 것이었다.[150][151]

- 63rd 드라이브-레고 파크 역에도 유사한 벨마우스가 있으며, 이는 롱 아일랜드 철도(LIRR)의 락어웨이 비치 지선 폐선 구간(LIRR 메인선과 합류하는 화이트포트 정션 근처)과 직접 연결될 예정이었다.[152][153]

- 서쪽으로 한 정거장 떨어진 우드하벤 블러바드 역은 급행역으로 전환될 수 있도록 설계되었다.[154]

- 브라이어우드 역 동쪽에는 밴 윅크 블러바드(현재의 밴 윅크 고속도로)를 따라 존 F. 케네디 국제공항 부지 근처의 락어웨이 블러바드까지 노선을 연장하기 위한 추가 선로와 벨마우스가 건설되었다.[151][49][145]

하지만 이러한 연장 계획들은 대부분 자금 부족으로 실현되지 못했다. 유일하게 브라이어우드 역의 벨마우스만이 훗날 IND 아처 애비뉴 선 건설에 활용되었다. 락어웨이 방면 노선 계획은 IND 풀턴 스트리트 선과 연결되는 것으로 변경되었다.[143][144][155]

5. 2. 행동 계획 (Program for Action)

1960년대 중반 MTA의 행동 계획("Program for Action")은 퀸즈 블러바드 선의 서비스를 대폭 확장하는 계획을 담고 있었다.[143][155] 이 계획의 핵심적인 두 부분은 아처 애비뉴 선과 63번가 선의 건설이었다.[143][155]63번가 터널은 퀸즈 블러바드 선과 세컨드 애비뉴 지하철을 연결하여 미드타운 및 로어 맨해튼으로의 운행을 용이하게 할 목적으로 계획되었다. 루스벨트 아일랜드 서쪽에 미리 건설된 벨마우스는 향후 세컨드 애비뉴 지하철 3단계 및 4단계 공사에 활용될 가능성을 열어두었다.[158][156] 또한, 과거에 제안되었던 롱아일랜드 철도(LIRR) 락어웨이 비치 지선과의 환승 계획도 다시 제기되었으며, 도시철도 서비스가 부족한 퀸즈 외곽 지역으로 다른 LIRR 노선을 따라 지선을 건설하는 방안도 함께 제안되었다.[143]

이러한 확장 계획들은 1970년대 중반에서 1980년대 초반 완공을 목표로 했으나,[162][157] 1970년대 뉴욕시 재정 위기로 인해 대부분 축소되거나 무산되었다. 이로 인해 아처 애비뉴 선과 63번가 선의 완공 역시 상당 기간 지연되었다.[143][155][120]

5. 2. 1. "초급행" 선

1960년대 중반 MTA의 행동 계획(Program for Action)의 일환으로, 아처 애비뉴 선과 63번가 선은 퀸즈 블러바드 선 서비스 확장의 중요한 부분으로 계획되었다.[185][197] 이 계획에는 퀸즈 블러바드 선의 "초급행(super-express)" 우회 노선을 건설하는 내용이 포함되었다.[197][199][201][90][155][157]

이 우회 노선은 LIRR 본선의 여섯 개 선로 중 사용되지 않는 바깥쪽 두 개 선로(과거 락어웨이 비치 지선이 사용했던 선로)를 활용하여, 열차가 최대 시속 70마일 속도로 운행할 수 있도록 계획되었다. 노선은 21번가-퀸스브리지 동쪽의 63번가 선에서 시작하여, 60번가 터널과 53번가 터널로도 접근할 수 있도록 구상되었다. 동쪽 끝에서는 화이트팟 정션(Whitepot Junction) 근처에서 LIRR 부지를 벗어나 옐로스톤 대로(Yellowstone Boulevard)를 따라 71번로 역 근처에서 퀸즈 블러바드 선 본선과 합류할 예정이었다. 71번로 역은 현재 역 남쪽에 저상층 승강장을 추가하여 2층 또는 3층 구조의 역으로 개조하고, 초급행 열차는 이 저상층을 통해 본선에 합류하는 방식으로 계획되었다.[185][199][202][143][158][157]

중간 정차역으로는 현재의 우드사이드 LIRR 역에 역을 신설하고, 퀸즈 플라자 인근 노던 블러바드에도 63번가 선의 추가 역을 건설하는 방안이 포함되었다. 이 우회 노선과 우드사이드 역 건설을 위해서는 윈필드 정션 서쪽, 즉 본선이 포트 워싱턴 지선과 합류하는 지점의 사유지로 LIRR 본선 부지를 확장하고 서니사이드 야드의 선로 배열을 재구성해야 했다.[188][203][146][159] 이후에는 이 우회 노선을 LIRR 몬타우크 지선(당시 이미 여객 운행 중단)을 통해 아처 애비뉴 선으로 직접 연결하는 대안도 제시되었다.[202][204][158][160]

이 우회 노선 건설 계획은 1985년까지 존재했지만, 결국 노던 블러바드에서 퀸즈 블러바드 선으로 직접 연결되는 접속 노선이 건설되면서 이 계획을 대체하게 되었다.[200][204][120][160] 다만, 초급행 우회 노선 건설 가능성을 염두에 두고 터널 끝부분에 벨마우스가 미리 건설되었다.[205][161]

5. 2. 2. 노스이스턴 퀸스 선

이 시기 덜 알려진 계획 중 하나로 "노스이스턴 퀸스" 노선(Route 131-C)이 있었다. 이 노선은 우드하벤 블러바드 인근 퀸즈 블러바드 본선에서 분기하여 롱아일랜드 익스프레스웨이 (LIE) 회랑을 따라 퀸즈 칼리지의 키세나 대로까지, 그리고 나중에는 프레시미도우스와 베이사이드까지 이어지는 지선으로 계획되었다.[153][158][157]이 지선은 LIE 확장 계획과 함께 건설될 예정이었으며, 지하철 선로는 고속도로나 서비스 도로 아래, 또는 시카고 도시철도 블루 라인의 콩그레스 지선과 유사하게 LIE 중앙 분리대에 배치될 예정이었다.[153][158][157] 기존 시설을 활용하여 우드하벤 블러바드 역은 급행역으로 전환될 예정이었다. 노선 계획 1단계에서는 르프라크 시티 근처 99번가, 메인가, 그리고 키세나 대로의 종착역 등 세 개의 새로운 역이 건설될 예정이었다. 메인가 역은 3개의 선로와 2개의 섬식 승강장을 갖추고, 키세나 대로 종착역 동쪽에는 추후 동쪽 연장을 대비한 2층 규모의 유치선이 설치될 계획이었다.[146]

유사한 노선 계획은 과거에도 있었다. 1939년 IND 세컨드 시스템 계획에서는 당시 호레이스 하딩 대로(Horace Harding Boulevard)로 불렸던 이 회랑을 따라 BMT 브로드웨이 선의 60번가 터널 동쪽 연장선으로 노선을 건설하는 방안이 제안된 바 있다.[143][145]

5. 2. 3. 사우스이스트 퀸스 선

롱아일랜드 철도(LIRR) 지선을 따라 제안된 여러 노선 계획 중 가장 주요한 것은 애틀랜틱 지선을 따라 스프링필드 가든스까지 이어지는 아처 애비뉴 지하철의 "사우스이스트 퀸스(Southeast Queens)" 연장 계획이었다. 이는 퀸즈 블러바드 선 연장의 원래 목적 중 하나이기도 했다. 이 계획은 자메이카 센터 역 동쪽에 미리 준비된 시설을 활용할 예정이었으며, 전용 지하철 선로 2개 설치, 새로운 역 건설 및 기존 시설을 통행권에 따라 전환하는 것을 포함했다.[199][202][206][158][162][157]6. 역 목록

(대략적)

Q47 버스 라과디아 공항행 (해양 항공 터미널만 해당)

Q53 셀렉트 버스 서비스

Q70 셀렉트 버스 서비스 라과디아 공항행

IRT 플러싱 선 (7 )