남쪽삼각형자리

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

남쪽삼각형자리는 1603년 요한 바이어가 도입한 별자리로, 남반구 하늘에 위치하며, 1922년 국제천문연맹에 의해 공식적으로 인정된 88개 별자리 중 하나이다. 이 별자리는 세 개의 밝은 별인 알파, 베타, 감마로 이루어진 삼각형 모양을 특징으로 하며, 은하수가 지나가고 산개성단 NGC 6025가 위치해 있다. 남쪽삼각형자리는 브라질 국기와 분리주의 운동 단체의 깃발에 사용되는 등 문화적으로도 의미를 지닌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 남쪽삼각형자리 - 남쪽삼각형자리 제타

- 남쪽삼각형자리 - 남쪽삼각형자리 베타

남쪽삼각형자리 베타는 브라질 국기에 등장하며 산타카타리나 주를 상징하는 별이다. - 남반구의 별자리 - 큰개자리

큰개자리는 오리온의 사냥개로 묘사되며, 밤하늘에서 가장 밝은 별인 시리우스를 포함하고 있고, 다양한 밝은 별들과 천체들을 품고 있는 별자리이다. - 남반구의 별자리 - 비둘기자리

1679년 오귀스탱 루아예에 의해 큰개자리에서 분리되어 독립된 별자리로 인정받은 비둘기자리는 성경 속 노아의 비둘기를 상징하며, 2.65 등급의 가장 밝은 별 '팍트'와 궤도 이탈성인 뮤별, 그리고 NGC 1851, NGC 1792, NGC 1808 등의 천체를 포함한다. - 별자리에 관한 - 이십팔수

이십팔수는 고대 중국 천문학에서 황도를 따라 나눈 28개의 별자리 체계로, 천체 위치 측정, 시간 계산, 계절 예측 등에 활용되었으며 동아시아 여러 나라에 전파되어 다양한 분야에 영향을 미친 역사적, 문화적 유산이다. - 별자리에 관한 - 페르세우스자리

겨울철 북쪽 하늘의 밝은 별자리인 페르세우스자리는 그리스 신화 영웅을 모티브로 'u'자 모양으로 묘사되며, 알골과 같은 변광성, 이중성단, 은하단을 포함하고 페르세우스자리 유성우의 방사점이다.

| 남쪽삼각형자리 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 약자 | TrA |

| 소유격 | Trianguli Australis |

| 상징 | 남쪽 삼각형 |

| 로마자 표기 | Triangulum Australe |

| 발음 | "、속격:" (일본어 문서) |

| 위치 | 남반구 |

| 적경 | 부터 |

| 적위 | −60.26° 부터 −70.51° |

| 사분면 | SQ3 |

| 속하는 별자리군 | 헤라클레스 |

| 넓이 | 110 (83위) |

| 주요 별 개수 | 3 |

| Bayer/Flamsteed 지정 별 개수 | 10 |

| 행성 보유 별 개수 | 1 |

| 밝은 별 개수 | 3 |

| 가장 밝은 별 | α TrA (아트리아) |

| 별 밝기 | 1.91 |

| 가장 가까운 별 이름 | ζ TrA |

| 가장 가까운 별 거리 (광년) | 39.48 |

| 가장 가까운 별 거리 (파섹) | 12.11 |

| 메시에 천체 개수 | 0 |

| 유성우 | 없음 |

| 보이는 위도 | 25°N 부터 90°S |

| 관측 용이한 달 | 7월 |

| 인접 별자리 | |

| 인접 별자리 | 노마자리 제단자리 컴퍼스자리 극락조자리 |

2. 역사

1922년 국제천문연맹(IAU) 총회에서 88개 별자리 중 하나로 남쪽삼각형자리가 확정되었으며, 학명은 '''Trianglum Australe''', 약자는 '''TrA'''로 정해졌다.

1603년 요한 바이어가 성도 『우라노메트리아』를 통해 널리 알렸지만, 실제로는 1598년 페트루스 플란시우스가 페테르 케이세르와 프레데리크 데 하우트만의 관측 기록을 바탕으로 천구의에 삼각형 별자리를 그린 것이 시초이다.

2. 1. 초기 역사

1603년 요한 바이어가 처음으로 도입하였다. 이탈리아 항해사 아메리고 베스푸치는 16세기 초 신세계를 탐험하면서 남반구의 별들을 관측하고, 그의 후원자였던 포르투갈의 마누엘 1세에게 별자리를 목록화하여 보고했지만, 현재는 분실되었다. 베스푸치는 별자리 목록 외에도 남쪽 별들에 대한 묘사를 남겼는데, 여기에는 남쪽삼각형자리 또는 극락조자리로 추정되는 삼각형 모양의 별자리가 포함되어 있었다. 이 기록은 피렌체의 후원자 로렌초 디 피에르프란체스코 데 메디치에게 보내졌고, 1504년 ''Mundus Novus''라는 제목으로 출판되었다.[1]이 별자리에 대한 최초의 묘사는 1589년 플랑드르 출신의 천문학자이자 성직자인 페트루스 플란시우스가 네덜란드 지도 제작자 야코프 판 랑렌이 암스테르담에서 출판한 지름 32.5cm의 천구의에 Triangulus Antarcticus라는 이름으로 용골자리 남쪽에 잘못 묘사한 것이다. 이후 그의 제자 페트루스 케이저는 네덜란드 탐험가 프레데릭 드 호트만과 함께 Den Zuyden Trianghel이라는 이름을 붙였다.[2] 남쪽삼각형자리는 1603년 요한 바이어의 천구 지도 ''우라노메트리아''에 더 정확한 위치에 현재의 이름으로 묘사되었다.[3]

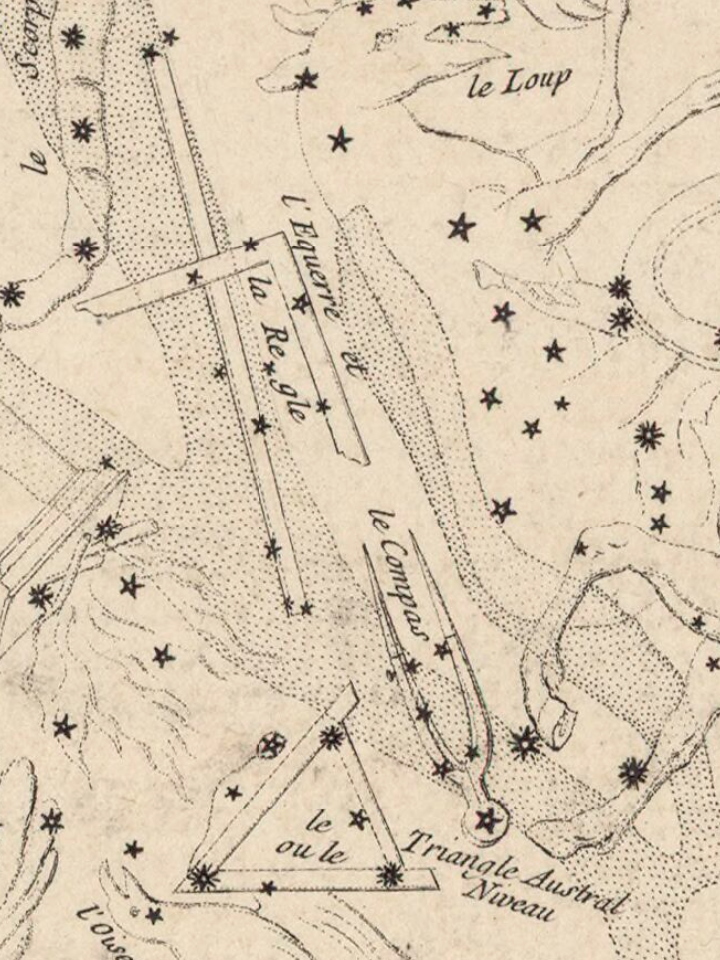

니콜라 루이 드 라카유는 1756년 남쪽 별자리에 대한 지도에서 자유자자리, 컴퍼스자리 및 남쪽삼각형자리를 각각 자와 각도기, 컴퍼스, 측량 기구로 묘사했다. 독일의 요한 보데 또한 그의 저서 ''우라노그라피아''에서 이 별자리를 측량 기구로 묘사하며 Libella라는 다른 이름을 붙였다.

독일 시인이자 작가인 필리푸스 폰 체센은 세 개의 주요 별을 세 족장인 아브라함, 이삭, 야곱으로 보았으며, 그중 아트리아를 아브라함으로 여겼다. 호주 워드먼 족은 남쪽삼각형자리의 별들을 무지개 뱀의 꼬리로 인식했는데, 이 꼬리는 남십자자리 근처에서 전갈자리까지 뻗어 있다고 믿었다. 그들은 10월에 머리 위에 나타나는 무지개 뱀이 번개를 재촉하여 11월에 우기를 가져온다고 생각했다.

남쪽삼각형자리는 1603년에 요한 바이어가 출판한 성도 『우라노메트리아』를 통해 널리 알려지면서 바이어가 새롭게 설정한 별자리로 오해받기도 하지만, 실제로는 1598년 플랑드르 출신의 네덜란드 천문학자 페트루스 플란시우스가 네덜란드 항해사 페테르 케이세르와 프레데리크 데 하우트만이 1595년부터 1597년까지 동인도 항해에서 남긴 관측 기록을 바탕으로, 네덜란드 천문학자 요도쿠스 혼디우스|Jodocus Hondiusnl와 협력하여 제작한 천구의에 삼각형 별자리를 그린 것에서 시작되었다. 최근에는 케이세르와 데 하우트만이 고안한 별자리로 여겨지고 있다. 1589년 플란시우스가 제작한 지구본에도 고물자리 남쪽에 삼각형이 그려져 있지만, 이는 남쪽삼각형자리와는 관련이 없는 것으로 여겨진다.

1598년 플란시우스와 혼디우스의 천구의에는 별자리 이름이 명확히 기재되지 않았으며, 처음으로 별자리 이름이 기재된 것은 1600년 혼디우스가 제작한 천구의였다. 혼디우스는 라틴어로 '''Triangulum Aust.'''라는 이름을 기재했다. 네덜란드 천문학자 빌렘 블라우|Willem Blaeunl는 1602년과 1603년에 제작한 천구의에 '''Triangulum Austrinum'''이라는 이름을 기재했다. 그러나 이들은 출판물이 아닌 천구의였기 때문에 널리 알려지지 않았다. 바이어는 플란시우스나 혼디우스의 천구의에서 별의 위치를 그대로 가져와 1603년 성도·성표 『우라노메트리아』를 출판했다. 이 책에서 바이어가 기재한 '''Triangulum Australe'''이라는 명칭은 18세기 프랑스 천문학자 니콜라 루이 드 라카유의 천문서 『Coelum australe stelliferum』(1763년), 영국 천문학자 프랜시스 베일리의 『The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science』(1845년), 미국 천문학자 벤자민 구울드의 『Uranometria Argentina』(1879년)에서도 채택되어 널리 사용되게 되었다.

라카유는 1756년에 간행된 1752년판 프랑스 과학 아카데미 기요 『Histoire de l'Académie royale des sciences』에 게재된 성도에 프랑스어로 '''le Triangle Austral ou le Niveau''', 즉 "남쪽의 삼각 또는 수준기"라고 기재했다. 이는 남쪽삼각형자리를 수준기로 간주하여 자신이 고안한 l'Equerre et la Regle(자), le Compas(컴퍼스자리)와 함께 측량·제도 용구의 그룹을 만들고자 한 것으로 보인다.

1922년 5월 로마에서 개최된 IAU 설립 총회에서 현행 88개의 별자리가 확정될 때 남쪽삼각형자리도 그중 하나로 선정되었으며, 별자리 이름은 '''Trianglum Australe''', 약칭은 '''TrA'''로 정식 결정되었다. 새로운 별자리이기 때문에 별자리에 얽힌 신화나 전승은 전해지지 않는다.

2. 2. 명칭의 유래와 변화

1603년 요한 바이어가 자신의 성도인 우라노메트리아에 처음으로 남쪽삼각형자리를 묘사하면서 현재의 이름이 부여되었다.[3] 그러나 이 별자리는 바이어가 처음 만든 것이 아니라, 그 이전부터 존재했다. 1589년 플랑드르의 천문학자이자 성직자인 페트루스 플란시우스가 천구의에 Triangulus Antarcticus라는 이름으로 처음 묘사했지만, 용골자리 남쪽에 잘못 배치했다.[2]아메리고 베스푸치는 16세기 초 신세계를 탐험하면서 남반구의 별자리를 목록화했지만, 이 목록은 현재 전해지지 않는다. 다만 베스푸치가 남긴 기록에 남쪽삼각형자리 또는 극락조자리로 추정되는 삼각형 별자리에 대한 묘사가 남아있으며, 이는 1504년 ''Mundus Novus''로 출판되었다.[1]

플란시우스의 제자인 페트루스 케이저는 네덜란드 탐험가 프레데릭 드 호트만과 함께 Den Zuyden Trianghel이라는 이름을 만들었다.[2] 이후 플란시우스와 요도쿠스 혼디우스는 1598년 페테르 케이세르와 프레데리크 데 하우트만의 관측 기록을 바탕으로 천구의를 제작했는데, 여기에는 별자리 이름이 명시되지 않았다. 1600년 혼디우스가 제작한 천구의에는 라틴어로 '''Triangulum Aust.'''라는 이름이 처음 기재되었고, 1602년과 1603년에 빌렘 블라우가 제작한 천구의에는 '''Triangulum Austrinum'''이라는 이름이 사용되었다.

니콜라 루이 드 라카유는 1756년 남쪽 별자리에 대한 지도에서 자유자자리, 컴퍼스자리 및 남쪽삼각형자리를 각각 자와 각도기, 컴퍼스, 측량 기구로 묘사했다. 독일인 요한 보데는 그의 ''우라노그라피아''에서 이 별자리에 Libella라는 다른 이름을 부여했다.

독일 시인 겸 작가 필리푸스 폰 체센은 세 개의 주요 별을 세 족장인 아브라함, 이삭, 야곱으로 보았고(아트리아를 아브라함), 호주 워드먼 족은 남쪽삼각형자리의 별들을 무지개 뱀의 꼬리로 인식했다. 이 꼬리는 남십자자리 근처에서 전갈자리까지 뻗어 있으며, 10월에 머리 위에서 무지개 뱀은 번개를 재촉하여 11월의 우기를 가져온다고 믿었다.

1922년 국제천문연맹(IAU) 총회에서 88개 별자리가 확정될 때 남쪽삼각형자리도 포함되었으며, 학명은 '''Trianglum Australe''', 약자는 '''TrA'''로 정해졌다. 새로운 별자리이기 때문에 관련된 신화나 전승은 없다.

2. 3. 근대

1603년 요한 바이어가 남쪽삼각형자리를 처음 도입하였다. 이 별자리에 대한 최초의 묘사는 1589년 플랑드르의 천문학자이자 성직자인 페트루스 플란시우스가 네덜란드 지도 제작자 야코프 판 랑렌이 암스테르담에서 출판한 천구의에 Triangulus Antarcticus라고 명명하면서 시작되었는데, 용골자리 남쪽에 잘못 묘사되었다. 이후 플란시우스의 제자 페트루스 카이세르는 네덜란드 탐험가 프레데릭 드 호트만과 함께 Den Zuyden Trianghel이라는 이름을 만들었다.[1] 1603년 요한 바이어의 천구 지도 ''우라노메트리아''에 현재의 이름과 함께 더 정확하게 묘사되었다.[2]1756년 니콜라 루이 드 라카유는 남쪽 별자리에 대한 지도에서 자유자자리, 컴퍼스자리 및 남쪽삼각형자리를 각각 자와 각도기, 컴퍼스, 측량 기구로 묘사했다.[3] 독일인 요한 보데는 그의 ''우라노그라피아''에서 이 별자리를 측량 기구로 묘사하며 Libella라는 다른 이름을 부여했다.

1922년 5월 로마에서 개최된 IAU 설립 총회에서 현행 88개의 별자리가 정해졌을 때 남쪽삼각형자리가 포함되었으며, 별자리 이름은 '''Trianglum Australe''', 약칭은 '''TrA'''로 정식으로 정해졌다. 새로운 별자리이기 때문에 별자리에 얽힌 신화나 전승은 없다.

3. 특징

남쪽삼각형자리는 북쪽의 자르기자리, 서쪽의 컴퍼스자리, 남쪽의 극락조자리, 동쪽의 제단자리에 둘러싸인 작은 별자리이다. 알파와 베타 사이, 컴퍼스자리 근처에 위치한다. 은하수 안에 있어 많은 별들을 가지고 있으며, 거의 정삼각형 모양으로 쉽게 식별할 수 있다. 남쪽삼각형자리는 천구 남반구에서 너무 남쪽에 위치해 유럽에서는 보이지 않지만, 남반구 대부분 지역에서는 주극성이다.

1922년 국제천문연맹에서 채택한 이 별자리의 세 글자 약자는 "TrA"이다. 1930년 벨기에 천문학자 외젠 조제프 델포르트가 설정한 공식적인 별자리 경계는 18개의 선분으로 구성된 다각형으로 정의된다. 적도 좌표계에서 경계의 적경은 와 사이, 적위는 −60.26°와 −70.51° 사이에 있다. 남쪽삼각형자리는 매년 8월 23일 오후 9시에 남중한다.

3. 1. 별과 천체

은하수가 부근을 지나며, NGC 6025가 이곳에서 발견되었다.남쪽삼각형자리는 별자리를 구성하는 3개의 별이 있는데, α별(아트리아)는 겉보기 등급 1.88등급의 2등성으로 남쪽삼각형자리에서 가장 밝은 항성이다. 고유 명칭인 아트리아(Atria)는 Alpha Triangulum Australe의 머리글자에서 유래되었다. 한국에서는 볼 수 없다. β별는 겉보기 밝기 2.85등급의 3등성이며, γ별는 겉보기 밝기 2.89등급의 3등성이다.

NGC 6025는 태양계에서 약 2500ly 거리에 있는 산개성단이다. 1751년부터 1752년까지 남아프리카 공화국에서 관측하던 니콜라 루이 드 라카유에 의해 발견되었다. 쌍안경으로 관측하면 30개 정도의 7등성을 볼 수 있다. 패트릭 무어가 아마추어 천문가의 관측 대상에 적합한 성단·성운·은하를 선정한 콜드웰 목록에서 95번으로 선정되었다.

4. 신화

17세기에 만들어진 별자리로, 관련된 신화는 없다.

5. 문화

남쪽삼각형자리는 브라질 국기에 등장하며, 남부 지방의 세 개 주를 상징한다.[2] 남쪽은 나의 나라 깃발에 사용된 유일한 별자리이기도 하다.

5. 1. 중국

명나라 말기인 1631년부터 1635년까지 예수회의 아담 샬과 서광계 등이 편찬한 천문서 『숭정력서』에서 처음으로 기록되었다. 당시 명나라의 수도 북경의 천문대에는 요한 바이어의 『우라노메트리아』가 2권 있었는데, 남천의 새로운 별자리는 『우라노메트리아』에 그려진 신성좌를 거의 그대로 채택한 것이었다. 이 별자리들은 그대로 청나라의 1752년에 편찬된 천문서 『흠정의상고성』에 수록되었고, 남쪽삼각형자리의 별은 "삼각형"이라는 성관에 배치되었다.5. 2. 기타 국가

브라질 국기에 등장하며, 이는 남부 지방의 세 개 주를 상징한다.[2] 또한, 분리주의 운동 단체인 남쪽은 나의 나라의 깃발에 사용된 유일한 별자리이기도 하다.참조

[1]

웹사이트

Hubble focuses on "the Great Attractor"

https://www.nasa.gov[...]

NASA

2013-01-18

[2]

웹사이트

Astronomy of the Brazilian Flag

https://flagspot.net[...]

FOTW Flags Of The World website

2011-12-26

[3]

웹사이트

Contemporary Separatist Movements (Brazil)

http://www.crwflags.[...]

Crwflags.com

2008-12-20

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com