낱말

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

낱말은 언어학에서 독립적으로 의미를 지니는 최소 단위로, 여러 정의가 존재하며 언어학적 분석 수준에 따라 다르게 파악된다. 음성학적, 철자, 형태론적, 의미론적, 통사론적, 정서법적 정의 등 다양한 관점에서 단어를 정의하려는 시도가 있어왔지만, 모든 언어에 적용되는 보편적인 정의는 아직 확립되지 않았다. 단어는 문법적 역할을 수행하는 기능어와 일반적인 의미를 나타내는 내용어로 분류되며, 형태소의 개수에 따라 단일어와 복합어로 나뉜다. 복합어는 파생어와 합성어로 구분되며, 한자어, 숙어, 어휘 통계, 형태론적 분석 등 다양한 측면에서 단어의 특징을 연구한다. 단어 경계는 발화에서 휴지, 불가분성, 음운 규칙, 정서법적 기호 등을 통해 식별할 수 있다.

단어는 의미를 가지는 가장 작은 언어 단위로, 하나 이상의 형태소로 구성된다. 언어학 연구 초기부터 단어의 정의에 대한 다양한 시도가 있었으나, 모든 언어에 적용될 수 있는 만족스러운 정의는 아직 발견되지 않았다.[5]

단어는 문법적 역할에 따라 기능어와 내용어로, 형태소 개수에 따라 단일어와 복합어로 나뉜다. 복합어는 다시 파생어와 합성어로 나뉜다.

2. 정의

단어는 음성적, 철자적, 문법적, 의미론적, 통사론적 정의 등 다양한 관점에서 정의할 수 있다.

일부 언어학자들은 '단어'라는 용어 대신 '형태소'와 같이 더 잘 정의된 용어를 사용하는 것을 제안하기도 한다.[6]

사전은 언어의 어휘를 표제어라는 개별적으로 나열된 형태로 분류하며, 이는 해당 언어의 저술가들의 견해에 따른 "단어"를 구성하는 것으로 간주될 수 있다.

2. 1. 음운론적 정의

음운론적 단어는 음절보다 크거나 같고, 음절 또는 운율적 특징이나 음운 규칙과의 상호작용을 기반으로 구별될 수 있는 단위이다.[5] 오스트레일리아 언어인 왈마자리어에서는 어근이나 접미사가 한 음절만 가질 수 있지만, 음운론적 단어는 최소 두 음절을 가져야 한다. 2음절 동사 어근은 영접미사를 취할 수 있다. 예를 들어, luwa-ø|때려!wmt 하지만 1음절 어근은 접미사를 취해야 한다. 예를 들어, ya-nta|가!wmt와 같이 왈마자리어 단어의 음절 패턴을 따른다. 또 다른 오스트레일리아 언어인 와티어의 피잔차자라 방언에서는 단어 중간 음절은 자음으로 끝날 수 있지만 단어 끝 음절은 모음으로 끝나야 한다.[5]

대부분의 언어에서 억양은 음운론적 단어의 기준으로 사용될 수 있다. 고정된 억양을 가진 언어에서는 그 위치로부터 단어 경계를 확인할 수 있다. 음운론적 억양을 가진 언어에서는 억양만으로 단어 경계를 예측하는 것은 불가능하지만, 각 단어마다 주 억양이 있는 음절이 하나만 있으므로 발화문에 있는 단어의 총 개수를 결정할 수 있다.[5]

많은 음운론적 규칙은 음운론적 단어 내에서만 또는 특히 단어 경계를 넘어서 작동한다. 헝가리어에서는 치음 /d/, /t/, /l/ 또는 /n/이 뒤에 오는 반모음 /j/에 동화되어 해당 구개음을 생성하지만, 단 하나의 단어 내에서만 그렇다. 반대로, 외부 사디 규칙은 단어 경계를 넘어 작용한다. 이 규칙의 전형적인 예는 산스크리트어에서 나온다. 하지만 현대 켈트어족의 초기 자음 변화 또는 일부 르음이 없는 영어 방언에서의 연결 르 현상도 단어 경계를 설명하는 데 사용될 수 있다.[5]

음운론적 단어가 우리의 직관적인 단어 개념과 일치하지 않는 경우가 종종 있다. 핀란드어의 합성어 pääkaupunki|수도fi는 단어 내에서 모음 조화의 핀란드어 패턴에 맞지 않기 때문에 음운론적으로 두 단어(pää|머리fi와 kaupunki|도시fi)이다. 반대로, 하나의 음운론적 단어는 'I'll come'에서 'I'll'이 하나의 음운론적 단어를 형성하는 것과 같이 하나 이상의 통사적 요소로 구성될 수 있다.[5]

2. 2. 문법적 정의

문법적 단어는 함께 나타나며(절 내에서 따로 떨어져 있지 않고) 일정한 순서로 배열되고, 정해진 의미를 지닌 여러 문법 요소들로 구성된다고 제안된다. 그러나 이러한 기준에는 예외가 있다.[5]

단일 문법 단어는 고정된 내부 구조를 가지고 있으며, 구조가 바뀌면 단어의 의미도 바뀐다. 디르발어에서는 명사에 많은 파생 접미사를 사용할 수 있는데, 이중 접미사 '-jarran'과 "다른"이라는 뜻의 접미사 '-gabun'이 있다. 명사 'yibi'에 이 접미사들을 결합하면 'yibi-jarran-gabun'("다른 두 여자") 또는 'yibi-gabun-jarran'("두 명의 다른 여자")이 될 수 있지만, 접미사의 순서를 바꾸면 의미도 바뀐다. 언어 사용자들은 또한 일반적으로 단일 형태소가 아닌 단어에 특정한 의미를 연결한다. 예를 들어, "불성실함"에 대해 이야기하도록 요청받으면 '-th'나 '-ness'와 같은 형태소의 의미에 집중하는 경우는 드물다.[5]

2. 3. 의미론적 정의

레오나드 블룸필드는 단어를 "최소 자립 형태소"로 정의했다.[9] 단어는 스스로 존재할 수 있는 가장 작은 의미 있는 음성 단위로 간주된다.[9] 그러나 "the", "of"와 같이 일부 단어는 자체로는 의미가 없기 때문에 최소 자립 형태소가 아니다.[10]

일부 의미론 학자들은 의미 원형 또는 의미 기본소 이론을 제시했다. 의미 기본소는 직관적으로 의미 있는 기본 개념을 나타내는 정의할 수 없는 단어들이다. 이 이론에 따르면, 의미 기본소는 다른 단어와 관련된 개념적 의미를 순환적이지 않게 설명하는 기초 역할을 한다.[11][12]

2. 4. 통사론적 정의

최소주의 프로그램 계열의 이론적 통사론에서는 단어(문헌에서는 '어휘 항목'이라고도 함)를 형태와 의미를 지닌 구조로 통합된 '묶음'으로서의 언어적 특징으로 구성된다고 해석한다.[13] 예를 들어, "koalas"라는 단어는 실제 세계의 대상인 코알라를 가리키는 의미 특징, 명사라는 범주 특징, 복수이며 동사, 대명사, 지시사와 일치해야 하는 수 특징, 특정한 방식으로 발음되는 음운론적 특징 등을 갖는다.

2. 5. 정서법적 정의

문자를 사용하는 언어에서 단어는 보통 띄어쓰기와 구두점으로 구분할 수 있다.[5] 영어 정서법에서 합성어는 띄어쓰기를 포함할 수 있는데, 예를 들어 ''ice cream'', ''air raid shelter'', ''get up''은 각각 일반적으로 두 개 이상의 단어로 간주된다. 그러나 모든 언어가 단어를 명시적으로 구분하는 것은 아니다.3. 단어의 분류

언어학에서 단어는 독립적으로 발성할 수 있는 최소의 단위이다. 문법적인 역할을 갖는 단어를 '''기능어''', 일반적인 의미를 갖는 단어를 '''내용어'''라고 한다. 하나의 형태소로 이루어진 단어를 '''단순어''', 여러 개의 형태소로 이루어진 단어를 '''합성어'''라고 한다.

3. 1. 단일어

하나의 형태소로 이루어진 단어이다.

3. 2. 복합어

복합어는 둘 이상의 형태소로 이루어진 단어이다. 복합어에는 파생어와 합성어가 있다.[26]

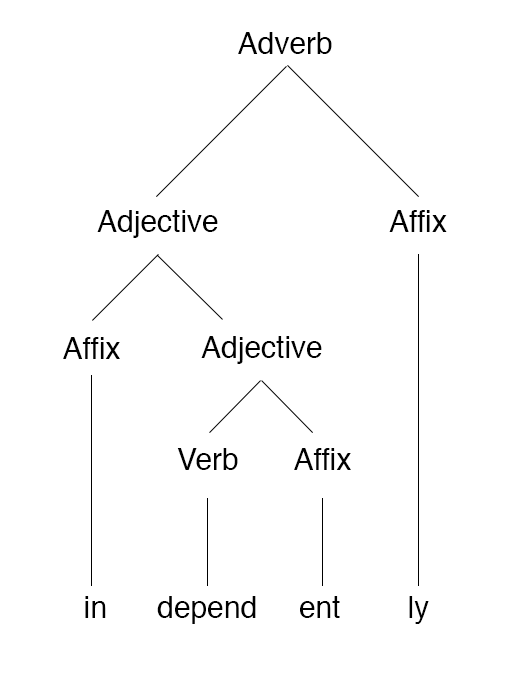

형태론은 단어 형성과 구조를 연구하는 학문이다. 단어는 서로 다른 형태소 과정을 거칠 수 있으며, 이는 파생과 굴절로 분류된다. 파생은 기존 단어에서 새로운 단어를 만들어내는 과정으로, 의미가 조정되고 품사가 바뀌기도 한다. 굴절은 격, 시제, 성과 같은 문법 정보를 단어에 추가하는 것이다.

합성어에서는 하나의 어근(예: "love")이 여러 다른 형태(예: "loves", "loving", "loved")로 굴절될 수 있다. 그러나 어떤 목적을 위해서는 이것들이 서로 다른 단어가 아니라 같은 단어의 서로 다른 형태로 간주되는 경우가 많다. 이러한 언어에서 단어는 여러 형태소로 구성된 것으로 간주될 수 있다.

특히 인도유럽어족에서 구별되는 형태소는 다음과 같다.

3. 2. 1. 파생어

파생어(派生語)는 일반적으로 어간의 직접 구성 요소 중 하나가 파생 접사인 낱말이다.[27]

명사, 동사, 형용사, 부사에 접두사(接頭辭)가 붙어 이루어지며, 품사를 바꾸지는 않는다. 한국어에서 파생어를 만드는 접두사는 그리 많지 않다. 대표적인 접두사는 다음과 같다.

| 접두사 | 예 |

|---|---|

| 군- | 군가닥, 군가락, 군걱정, 군것, 군글, 군글자, 군기침, 군더더기, 군말, 군불, 군사람, 군살, 군새, 군소리, 군식구, 군입, 군침 |

| 맨- | 맨눈, 맨땅, 맨발, 맨밥, 맨몸, 맨손, 맨입, 맨주먹 |

| 외- | 외따로, 외떨어지다(부사, 동사), 외갈래, 외고집, 외골수, 외기러기, 외길, 외나무다리, 외눈, 외다리, 외마디, 외발, 외아들, 외줄, 외팔, 외팔이(명사), 외가, 외삼촌, 외손자, 외숙, 외숙모, 외할머니, 외할아버지(명사, 外) |

| 짓- | 짓개다, 짓널다, 짓누르다, 짓두들기다, 빗바수다, 짓밟다, 짓씹다, 짓이기다, 짓찧다, 짓치다, 짓고생, 짓망신, 짓북새 |

| 새- | 새까맣다, 새빨갛다, 새뽀얗다, 새카맣다, 새파랗다, 새하얗다 |

| 맏- | 맏딸, 맏며느리, 맏손자, 맏사위, 맏아들, 맏나물, 맏배 |

| 풋- | 풋감, 풋고추, 풋과일, 풋나물, 풋마늘, 풋먹이, 풋사과, 풋수염, 풋콩, 풋기운, 풋바둑, 풋사랑, 풋솜씨, 풋잠, 풋장기 |

| 수(ㅎ)- | 수꿩, 수말, 수무지개, 수사슴, 수소, 수캉아지, 수캐, 수컷, 수탉, 수탕나귀, 수퇘지, 수평아리 |

| 암(ㅎ)- | 암꽃, 암내, 암놈, 암말, 암무지개, 암수, 암캐, 암컷, 암탉 |

| 시- | 시고모, 시누이, 시당숙, 시동생, 시삼촌, 시아버지, 시아주버니, 시어머니, 시이모, 시할머니, 시할아버지 |

| 덧- | 덧대다, 덧붙다, 덧감, 덧거름, 덧눈, 덧니, 덧문, 덧바지, 덧물, 덧밭, 덧버선, 덧불, 덧신, 덧옷, 덧잠, 덧저고리, 덧짐, 덧집, 덧창, 덧치마, 덧칠 |

| 헛- | 헛걸음, 헛기침, 헛고생, 헛다리, 헛물, 헛바람, 헛발, 헛소리, 헛소문, 헛수고, 헛일 |

접두사와는 달리 접미사(接尾辭)는 어근의 뜻을 제한할 뿐만 아니라 품사를 바꾸는 경우도 많다.

접미사에 의한 파생어는 종류도 많고 품사까지 바꾸는 등 다양하게 발달되어 있다.

3. 2. 2. 합성어

합성어(合成語)는 둘 이상의 어근이 결합하여 이루어진 복합어이다.- 통사적 복합어: 구를 이루는 방식으로 형성된 복합어이다. '큰아들'과 같이 일반적인 단어 배열과 같은 방식으로 형성된 복합어를 말한다.

- 비통사적 복합어: 통사적인 방식을 따르지 않는 복합어이다.

- * 비통사적 복합어의 한 예로 한국어의 사이시옷을 들 수 있다. 사이시옷은 복합어의 어기 사이에 ㅅ받침이 들어가는 경우인데 사이시옷이 출현하는 조건은 일정하지 않다.[26]

:* a. 뱃머리, 물고기[물꼬기], 등불[등뿔]

:* b. 소머리, 불고기

사이시옷 외에도 ㅎ이나 ㅂ이 들어가는 경우도 있는데 이런 것들은 역사적인 이유를 가지고 있다.

동일한 어기가 반복되어 생기는 복합어도 있다. 집집, 굽이굽이, 싱숭생숭, 두둥실 등이 그러하다. 의미를 강조하기 위해 미묘한 변화가 생긴 것인데 그러한 변화 사이에도 모음조화 등의 음운현상을 발견할 수 있다.

품사에 따라 합성 명사, 합성 동사, 합성 부사 등으로 나뉜다.

- 합성 명사: 둘 이상의 말이 모여 하나로 된 명사이다. '큰아들'은 형용사의 관형사형 '큰'과 명사 '아들'이 결합된 합성 명사이다.

- 합성 동사: 둘 이상의 말이 결합하여 이루어진 동사이다.

- 합성 부사: 두 개 이상의 말이 모여서 하나로 된 부사이다. '길이길이'는 부사 '길이'가 두 개 결합된 합성 부사이고, '온종일'은 관형사 '온'과 명사 '종일'이 결합되어 부사적 용법으로 쓰이는 합성 부사이다.

4. 한국어 단어의 특징

한국어는 교착어로서, 단어에 조사가 붙어 문법적 관계를 나타낸다. 파생어와 합성어가 발달하여 다양한 의미 표현이 가능하다.

사이시옷 현상은 복합어의 어기 사이에 ㅅ받침이 들어가는 경우인데, 사이시옷이 출현하는 조건은 일정하지 않다.[26] 예를 들어 '뱃머리', '물고기[물꼬기]', '등불[등뿔]'에서는 사이시옷 현상이 나타나지만, '소머리', '불고기'에서는 나타나지 않는다. 사이시옷 외에도 ㅎ이나 ㅂ이 들어가는 경우도 있는데, 이는 역사적인 이유 때문이다.

동일한 어기가 반복되어 생기는 복합어도 있다. '집집', '굽이굽이', '싱숭생숭', '두둥실' 등이 그러하며, 의미를 강조하기 위해 미묘한 변화가 생긴 것이다. 이러한 변화 사이에는 모음조화 등의 음운 현상을 발견할 수 있다.

접사끼리만 이루어진 단어도 예외적으로 존재하는데, '풋내기', '암수' 등이 그 예시이며 주로 파생어로 분류한다.[29]

5. 한자어

한자는 원래 글자 하나하나가 형태소의 자격을 가지고 있으므로 이들을 서로 결합시켜 많은 단어를 만들어낼 수 있다.

한자어를 살펴보면 '정(情), 병(病), 강(江), 산(山)' 등과 같이 한 글자로 된 단어가 있는가 하면 '주어+서술어', '서술어+목적어', '부사어+서술어' 등의 짜임새로 이루어진 단어들이 있다.

- 일몰(日沒) → 주어+서술어

- 독서(讀書) → 서술어+목적어

- 필승(必勝) → 부사어+서술어

또, 한자 중에는 접두사나 접미사 구실을 하는 것들도 있다.

- 신(新)·생(生)·구(舊)·가(假) → 접두사

- 가(家)·수(手)·자(者)·인(人) → 접미사

6. 숙어

여러 단어로 이루어진 구이면서 하나의 단어처럼 기능하는 경우이다.

7. 어휘 통계

텍스트의 어휘 통계 연구에서는 총 어휘 수와 유형 어휘 수를 구분한다. 총 어휘 수는 같은 어형이 여러 번 나타나더라도 모두 세는 것이고, 유형 어휘 수는 한 번만 세는 것이다.[25] 일반적으로 유형 어휘 수라고 하면 어휘소를 가리키지만, 다른 어형의 수를 가리키는 경우도 있으므로 분석할 때에는 엄밀하게 구별해야 한다.[25]

8. 형태론

형태론은 단어 형성과 구조를 연구하는 학문이다. 단어는 파생과 굴절 등 다양한 형태소 과정을 거친다.[25] 파생은 기존 단어에서 새로운 단어를 만드는 과정으로, 의미가 바뀌고 품사가 변하기도 한다. 굴절은 격, 시제, 성과 같은 문법 정보를 단어에 추가한다.

합성어에서 하나의 어근(예: "love")은 여러 형태("loves", "loving", "loved")로 굴절될 수 있지만, 같은 단어의 다른 형태로 간주되기도 한다. 이런 언어에서 단어는 여러 형태소로 구성된다고 본다.

형태소를 공유하는 단어는 의미적으로 밀접한 관계를 가진다. 예를 들어 "길다", "길이", "길다란", "오래가다", "얼굴이 길다"는 형태소 'naga-'를, "길이", "높이", "무게", "넓이", "뜨거움", "심함"은 형태소 '-sa'를 공유한다.[25]

다음은 형태소 'taka-'를 공유하지만, 세 어휘소(a. "높다", b. "높이다", c. "흥분하다")에 걸쳐 있는 예시다.[25]

- a. 높다, 높았다, 높으면, 높이, 높고, 높지 않다, …

- b. 높이다, 높였다, 높이면, 높이, 높여, 높이지 않다, …

- c. 흥분하다, 흥분했다, 흥분하면, 흥분, 흥분하여, 흥분하지 않다, …

단어와 단어 관계의 양상이나 어형 내부 형태소 결합을 연구하는 언어학 영역을 형태론이라고 한다.[25]

9. 참고: 단어 경계

발화에서 단어 경계를 식별하는 방법은 다음과 같다.[5]

- 잠재적 휴지: 발화자에게 문장을 천천히 반복하게 하면, 단어 경계에 휴지를 삽입하는 경향이 있다. 하지만 발화자가 다음절 단어를 나누거나, 밀접하게 연결된 단어들을 분리하지 못할 수 있어 완벽하지 않다.

- 불가분성: 발화자에게 문장을 말하고 추가 단어를 넣어 다시 말하게 하면, 추가 단어는 원래 문장의 단어 경계에 추가되는 경향이 있다. 그러나 일부 언어에는 어근 안에 삽입되는 삽입접사나 분리 접사가 있어 이 방법도 완벽하지 않다.

- 음운적 경계: 일부 언어에는 단어 경계를 쉽게 찾을 수 있는 발음 규칙이 있다. 예를 들어, 단어의 마지막 음절에 어휘적 강세를 주는 언어에서는 강세 음절 뒤에 단어 경계가 올 가능성이 높다. 모음 조화가 있는 언어(터키어 등[15])에서는 모음 품질이 변할 때 단어 경계가 발생할 가능성이 높다. 그러나 모든 언어에 이러한 규칙이 있는 것은 아니며, 규칙이 있더라도 예외가 존재한다.

- 정서적 경계: 띄어쓰기나 구두점과 같은 단어 구분 기호를 사용하여 단어를 구분할 수 있지만, 이는 언어에 따라 다르다. 특히 한자를 사용하는 일본어 문자나 로그로그램 문자를 사용하는 태국어와 라오어와 같이 동아시아 문자 체계에서는 문자를 구분하지 않는 경우가 많다.

이러한 방법들은 완벽하지 않으며, 언어에 따라 예외가 있을 수 있다.[5]

참조

[1]

서적

The Cambridge dictionary of linguistics

https://www.worldcat[...]

Cambridge University Press

2013

[2]

서적

Routledge dictionary of language and linguistics

https://www.worldcat[...]

Routledge

1998

[3]

서적

Encyclopedia of Language and Linguistics: V1-14

https://www.worldcat[...]

2005

[4]

서적

Word: a cross-linguistic typology

https://www.worldcat[...]

Cambridge University Press

2002

[5]

학술지

The indeterminacy of word segmentation and the nature of morphology and syntax

https://zenodo.org/r[...]

2011

[6]

학술지

From morpheme to utterance

1946

[7]

서적

The Oxford handbook of the word

https://www.worldcat[...]

Oxford University Press

2015

[8]

학술지

Extracting semantic hierarchies from a large on-line dictionary

http://portal.acm.or[...]

Association for Computational Linguistics

1985

[9]

서적

English words: structure, history, usage

https://www.worldcat[...]

Routledge

2005

[10]

서적

Meeting the Standards in Secondary English

https://www.taylorfr[...]

Routledge

2003-09-02

[11]

서적

Semantics : primes and universals

https://www.worldcat[...]

Oxford University Press

1996

[12]

서적

Meaning and universal grammar. Volume II: theory and empirical findings

https://www.worldcat[...]

John Benjamins Pub. Co

2002

[13]

서적

Core syntax: a minimalist approach

https://www.worldcat[...]

Oxford University Press

2003

[14]

서적

An introduction to language and linguistics

https://www.worldcat[...]

Cambridge University Press

2006

[15]

서적

English word-formation

https://www.worldcat[...]

1983

[16]

서적

An Essay Concerning Human Understanding

https://en.wikisourc[...]

Thomas Basset

[17]

서적

Ludwig Wittgenstein

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

[18]

서적

Linguistics: an introduction to language and communication

https://www.worldcat[...]

MIT Press

2010

[19]

서적

Unidirectional flexibility and the noun–verb distinction in Lushootseed

https://academic.oup[...]

Oxford University Press

2022-08-25

[20]

학술지

Words, People, and Implicit Personality Theory

http://guilfordjourn[...]

1985-12

[21]

서적

A short history of linguistics

https://www.worldcat[...]

1997

[22]

웹사이트

精選版 日本国語大辞典「語頭」の解説

https://kotobank.jp/[...]

2021-12-28

[23]

웹사이트

精選版 日本国語大辞典「語末」の解説

https://kotobank.jp/[...]

2021-12-28

[24]

웹사이트

精選版 日本国語大辞典「語中」の解説

https://kotobank.jp/[...]

2021-12-28

[25]

서적

第1章「語の構造」

2004

[26]

서적

한국의 언어

[27]

웹사이트

국어학의 이해 파생어

http://www.korean.go[...]

[28]

웹사이트

국어학의 이해 파생어

http://www.korean.go[...]

[29]

논문

국어 단어형성법 연구

1995

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com