벨러 4세

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

벨러 4세는 헝가리의 언드라시 2세와 메라니아의 게르트루드의 장남으로, 1235년 헝가리 국왕이 되었다. 그는 교황 인노첸시오 3세의 요청으로 왕위 계승자로 선언되었으며, 비잔틴 제국의 테오도로스 1세의 딸 마리아 라스칼리나와 결혼했다. 벨러 4세는 1241년 몽골의 침입으로 헝가리가 황폐화된 후 국가 재건에 힘썼으며, 석조 성 건설, 군사력 강화, 식민지화를 장려했다. 그는 또한 적극적인 외교 정책을 펼치며 몽골족에 대항하기 위해 딸들을 주변 국가의 왕자들과 결혼시켰다. 말년에는 아들 이슈트반 5세와의 갈등을 겪었으며, 1270년에 사망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1206년 출생 - 귀위크 칸

귀위크 칸은 몽골 제국의 3대 대칸으로, 쿠릴타이를 통해 즉위하여 유럽 원정에 참여하고 교황에게 서신을 보냈지만, 과음으로 급사하여 몽골 제국의 유럽 진출을 늦추었다. - 1206년 출생 - 기혼

기모토는 1206년에 슌마쥰키의 아들로 태어나 1249년에 류큐국 중산왕으로 즉위하여 통치했으나 기근과 역병으로 국정 혼란을 겪고, 1259년에 에이소에게 왕위를 양위하고 퇴위한 인물로, 그의 실존 여부에 대한 논란과 관련된 전설이 오키나와 본섬과 아마미 제도에 널리 퍼져 있다. - 1270년 사망 - 루이 9세

루이 9세는 1214년에 태어나 1270년에 사망한 프랑스 왕으로, 십자군 원정을 이끌고 사법 제도 정비, 화폐 통일 등을 시행했으며, 1297년 시성되어 이상적인 기독교 군주로 평가받는다. - 1270년 사망 - 임연

임연은 고려 후기 송언상에게 발탁되어 무예를 익히고 김준과 함께 최씨 정권을 무너뜨린 위사공신이 되었으나, 김준 제거 후 원종 폐위 시도와 원나라와의 갈등으로 몰락하여 몽골에 저항하려다 병사하고 그의 세력은 아들 임유무의 죽음으로 소멸되었다. - 13세기 헝가리 사람 - 카로이 1세

카로이 1세는 카페 앙주 출신으로 1308년부터 1342년까지 헝가리의 왕이었으며, 헝가리 통일 전쟁과 내치 및 경제 개혁을 통해 헝가리의 재건을 이끌었다. - 13세기 헝가리 사람 - 이슈트반 5세

이슈트반 5세는 헝가리의 국왕(1270년~1272년)으로 벨러 4세의 장남이며, 아버지와 몽골 제국 침략을 피해 피신 생활을 했고, 슬라보니아 공작, 트란실바니아 공작 등을 역임 후 왕위를 계승하여 헝가리 국왕이 되었으나, 오타카르 2세의 침략을 막아낸 후 1272년 갑작스럽게 사망했다.

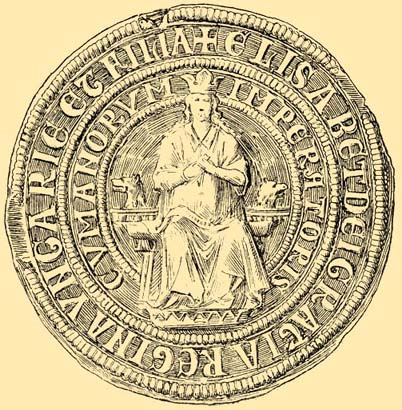

| 벨러 4세 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 칭호 | 헝가리와 크로아티아의 왕 |

| 통치 기간 | 1235년 9월 21일 – 1270년 5월 3일 |

| 대관식 | 1214년 (부왕) 1235년 10월 14일, 세케슈페헤르바르 |

| 선임자 | 앤드루 2세 |

| 후임자 | 스테판 5세 |

| 배우자 | 마리아 라스카리나(1220년 결혼) |

| 자녀 | 성 킹가, 폴란드 고위 여공작 안나, 마초의 바네스 복된 욜란다, 폴란드 여공작 엘리자베트, 바이에른 여공작 콘스탄체, 갈리치아 여왕 스테판 5세 성 마르가리타 벨러 |

| 왕가 | 아르파드 왕조 |

| 왕조 유형 | 왕조 |

| 아버지 | 앤드루 2세 |

| 어머니 | 게르트루데 폰 안데크스 |

| 출생일 | 1206년 |

| 사망일 | 1270년 5월 3일 |

| 사망 장소 | 래빗 섬, 부다 근처 |

| 매장 장소 | 에스테르곰 소수 수도회 교회 |

| 종교 | 로마 가톨릭 |

| 추가 정보 | |

| 별칭 | második honalapító (제2의 건국자) |

| 스타일리아 공작 | |

| 통치 기간 | 1254년–1258년 |

| 선임자 | 오타카르 2세 |

| 후임자 | 스테판 5세 |

| 섭정 | 슈테판 1세 구트켈트 |

2. 생애

벨러 4세는 언드라시 2세와 메라니아의 게르트루데 사이에서 태어난 장남이다. 1220년 비잔티움 제국의 테오도루스 1세 황제의 딸 마리아 라스칼리나와 결혼했다. 1220년부터 1226년까지 슬라보니아 공작을, 1226년부터 1235년까지 트란실바니아 공작을 역임했다.

1235년 9월 21일 아버지 언드라시 2세의 뒤를 이어 헝가리의 국왕으로 즉위했다. 즉위 후 왕권 회복과 유지를 위해 노력했으며, 귀족들에게 부여된 특권을 회수하고 왕령을 복귀시키려 했다.

1240년 12월, 바투 칸이 이끄는 몽골 제국 군대가 헝가리, 폴란드 국경에 도달했다. 1241년 4월 11일 모히 전투에서 헝가리는 몽골군에 대패했고, 벨러 4세는 아드리아 해 연안의 트로기르로 피신했다.

1242년 3월 몽골군이 철수하자 헝가리로 귀환하여 몽골의 재침에 대비한 개혁과 헝가리 재건에 힘썼다. 귀족들에게 성을 짓게 하고, 군사력을 강화했으며, 몽골 침입으로 황폐화된 헝가리의 재건을 위해 식민지화를 장려했다.

1246년 6월 15일 라이타 강 전투에서 오스트리아 공작 프리드리히 2세와 전투를 벌였으나 패배했다. 하지만 프리드리히 2세는 전사했고, 바벤베르크 가는 소멸되었다. 1250년 갈리치아-볼히니아 대공국의 다닐로 로마노비치와 평화 조약을 체결했다. 1252년 6월에는 다닐로 로마노비치와 연합하여 오스트리아와 모라바를 침공, 점령했다. 1254년 5월 1일 교황 인노첸시오 4세의 중재로 오타카르 2세와 평화 조약을 체결했다.

1261년부터 아들 이슈트반 5세와 갈등을 겪으며 내전이 발생했다. 1262년 프레스부르크 조약으로 다뉴브 강을 기준으로 나라를 나누었으나, 갈등은 계속되었다. 1265년 이자세그 전투에서 이슈트반 5세에게 패배했고, 1266년 마르기트 섬에서 맺은 조약으로 내전은 종식되었다.

1270년 5월 3일 마르기트 섬에서 사망했으며, 그의 왕위는 이슈트반 5세가 승계받았다.

2. 1. 초기 생애 (1206년–1220년)

언드라시 2세와 메라니아의 게르트루데의 장남으로 태어났다. 교황인노첸시오 3세의 요청에 따라, 헝가리의 고위 성직자들은 그를 헝가리의 왕위 계승자로 선언했다.[1]1213년 9월 28일, 어머니 게르트루트가 헝가리 귀족들에게 살해당했을 때, 벨러도 그 자리에 있었을 것으로 추정된다. 언드라시 2세는 게르트루트를 살해한 일당의 주모자만을 처벌하고 다른 귀족들을 용서했으며, 벨러는 아버지에 대한 반감을 품게 되었다.[7]

1214년 초, 불가리아 황제 보릴의 딸과 결혼했고, 결혼 직후 헝가리의 젊은 왕으로 즉위했다. 1217년 8월, 언드라시 2세가 제5차 십자군에 참가하기 위해 중동으로 떠났을 때, 벨러는 외삼촌인 칼로차 대주교 베르톨트와 함께 슈타이어에 머물렀으며, 이듬해 중동에서 돌아온 언드라시 2세를 따라 헝가리로 귀국했다.[7]

1220년 비잔티움 제국의 테오도루스 1세 황제의 딸이었던 마리아 라스칼리나와 결혼했다.[2]

2. 2. 젊은 왕, 슬라보니아와 트란실바니아 공작 (1220년–1235년)

언드라시 2세와 그의 아내인 메라니아의 게르트루데의 장남으로 태어났다. 교황 인노첸시오 3세의 요청에 따라 헝가리의 고위 성직자들은 그를 헝가리의 왕위 계승자로 선언했다.[1]1220년 비잔티움 제국의 테오도루스 1세 황제의 딸이었던 마리아 라스칼리나와 결혼했다.[1] 1220년부터 1226년까지 슬라보니아 공작, 1226년부터 1235년까지 트란실바니아 공작을 역임했다.[1]

1226년, 언드라시 2세는 벨러를 슬라보니아에서 트란실바니아로 이동시켰다. 슬라보니아에서 그의 뒤는 형제인 콜로만이 이었다. 트란실바니아 공작으로서 벨러는 카르파티아 산맥 너머의 영토를 목표로 하는 팽창주의 정책을 채택했다. 그는 이 지역을 지배하던 쿠만족 사이에서 도미니크 수도회의 포교 활동을 지원했다. 1227년, 그는 산을 넘어 기독교로 개종하기로 결정한 쿠만족 추장 보리치우스를 만났다. 그들의 만남에서 보리치우스와 그의 백성은 세례를 받았고 벨러의 종주권을 인정했다. 1년 안에 쿠마니아 로마 가톨릭 교구가 그들의 땅에 설립되었다.

벨러는 오랫동안 아버지의 "쓸모없고 불필요한 영구적 보조금"에 반대했는데, 이는 왕실 영지의 분배가 왕실 권위의 전통적인 기반을 파괴했기 때문이다. 1228년, 그는 전국적으로 언드라시 2세의 토지 보조금을 회수하기 시작했다. 교황은 벨러의 노력을 지지했지만 국왕은 종종 아들의 명령 실행을 방해했다. 벨러는 또한 어머니를 반역한 두 귀족, 형제 시몬과 마이클 카치치의 영지를 몰수했다.

벨러의 막내 동생 할리치 공작 앤드루는 1229년 봄에 그의 공국에서 추방되었다. 벨러는 그가 왕위를 되찾도록 돕기로 결정하고, 갈리치아-볼히니아 연대기에 따르면, 할리치 시가 "그의 손에서 벗어날 사람이 없으니 세상에서 사라지지 않을 것"이라고 자랑스럽게 외쳤다. 그는 1229년 또는 1230년에 카르파티아 산맥을 건너 그의 쿠만족 동맹군과 함께 할리치를 포위했다. 그러나 그는 도시를 점령할 수 없어 군대를 철수했다. ''갈리치아-볼히니아 연대기''는 많은 헝가리 병사들이 집으로 돌아가는 길에 "많은 고통으로 죽었다"라고 기록하고 있다.

벨러는 1228년 또는 1232년에 불가리아를 침공하여 비딘을 포위했지만 요새를 점령할 수 없었다. 그와 거의 동시에 그는 카르파티아 산맥과 하부 다뉴브 강 사이의 땅에 새로운 국경 지방인 세베린을 설치했다. 카르파티아 산맥 동쪽 땅에 대한 그의 종주권의 상징으로 벨러는 1233년에 "쿠마니아의 왕"이라는 칭호를 채택했다. 벨러는 수세기 전에 헝가리인들의 전설적인 고향인 ''마그나 헝가리아''에 남아있던 헝가리인의 후손을 방문하기로 결정한 율리아누스 수사와 다른 세 명의 도미니크 수사들의 임무를 후원했다.

1220년에 벨러는 언드라시로부터 슬라보니아 통치를 위임받았다.[1] 같은 해에 니케아 제국 황제 테오도로스 1세의 딸 마리아 라스카리나와 결혼했지만, 1222년에 두 사람의 혼담을 주선했던 언드라시로부터 마리아와 이혼하도록 설득당했다.[1] 그러나 교황 호노리우스 3세는 두 사람의 이혼을 무효로 하고 마리아를 데려오자, 벨러는 아버지의 분노를 피하기 위해 오스트리아로 이동했다.[1] 결국 언드라시는 굴복하여 벨러를 용서했고, 벨러는 슬라보니아 외에 달마티아와 크로아티아 통치도 위임받았다.[1]

1234년에 언드라시가 30세 연하의 베아트리체를 아내로 맞이하자, 벨러와 언드라시의 관계는 더욱 악화되었다.[1]

2. 3. 헝가리 국왕 즉위 (1235년)

언드라시 2세의 뒤를 이어 1235년 9월 21일에 헝가리의 국왕으로 즉위했다. 헝가리 왕위에 즉위한 직후 벨러 4세는 왕권 회복과 유지를 시도했다.[15] 귀족에게 토지와 특권을 부여한 언드라시 2세의 정책과는 반대로, 헝가리에서 시행되던 성 단위의 현 제도와 왕령의 복귀를 시도했다.[16][17] 교황의 인가를 받아 언드라시 2세가 통치 초기에 귀족에게 부여한 왕령을 회수하고, 이전에는 일반적이지 않았던 문서 사용을 의무화했다.[18] 또한 왕실 자문 회의장에서 귀족들의 의자를 운반해 불태우고, 참석자에게 국왕에 대한 경의를 강하게 요구했다.[19] 이 영지 회수를 시작으로 하는 강경한 정책에 귀족들은 불만을 품었다.[18][20] 게다가 도시의 지위를 높이기 위해 1237년에 세케슈페헤르바르에 관세 면허, 판사 선출권 등의 특권을 부여했다.[21] 이어서 페슈트, 에스테르곰, 나지솜바트, 셸메츠바냐, 니트라 등 영내 주요 도시에도 새롭게 특권을 부여했다.[21][22]1235년에 도미니코회의 수도사 label=율리아누스영어는 동방에 사는 헝가리어를 사용하는 민족을 찾는 여행을 하고 있었다.[18]

2. 4. 몽골의 침입 (1241년–1242년)

1240년 12월, 바투 칸이 이끄는 몽골 제국 군대가 헝가리와 폴란드 국경에 도달했다.[25] 몽골군은 벨러 4세에게 오고타이 칸에게 복종할 것을 요구했지만, 벨러는 항복을 거부했다.[25] 몽골군은 1241년 3월 12일 베레체 고개(우크라이나 베레츠키 고개)에 세워진 방어선을 돌파했다.[25]벨러는 귀족과 쿠만족에게 군대 소집을 시도했다.[25] 그러나 페슈트 시민들은 쿠만인이 몽골의 침입을 초래했다고 보고 쿠만족의 지도자 쾨텐과 부하들을 살해했다. 쿠텐 살해 보고가 지방에 전해지자 농민들은 벨러에게 가려는 쿠만인들을 살해했고,[26] 쿠만인들은 보복으로 평원부와 국경 지대에서 수탈을 자행하고 약탈품을 챙겨 불가리아로 이동했다.[26]

벨러가 실시한 왕권 회복에 불만을 품은 대귀족들은 협력을 거부했고,[16][19] 헝가리군은 줄어든 병력으로 몽골과 싸워야 했다. 1241년 4월 11일,[27] 샤요 강에서 벌어진 모히 전투에서 헝가리군은 대패했다. 에스테르곰과 칼로차의 대주교를 비롯한 성직자와 귀족이 전사했으며, 벨러의 동생 칼만도 전투 부상으로 사망했다.[28] 벨러는 프레스부르크(현재의 브라티슬라바)로 도망쳐 그곳을 방문한 오스트리아 공작 프리드리히 2세의 보호를 받았다. 그러나 프리드리히는 이전에 벨러에게 지불한 배상금 반환을 요구했고, 벨러는 많은 재화를 넘겨주고 오스트리아에 인접한 3개의 주를 할애할 수밖에 없었다.[29]

벨러는 오스트리아에서 자그레브로 이동하여 신성 로마 제국 황제 프리드리히 2세와 교황 그레고리오 9세에게 원조를 요청하는 사절을 보냈다. 프리드리히 2세에게는 헝가리에 군대를 파견하는 대가로 신성 로마 제국의 종주권을 인정하는 것까지 제안했지만,[30] 어느 세력도 헝가리에 원조를 제공하지 않았다.

그 무렵 몽골군은 도나우 강 서부의 영토를 약탈했고, 이듬해인 1242년에는 결빙된 도나우 강을 건너 더욱 깊숙이 진군했다.[31] 벨러는 몽골의 왕족 카단의 추격을 피하기 위해 달마티아 해안 지역으로 피신했다. 달마티아 해안 도시에는 헝가리로부터의 망명자가 많이 몰려들었고, 벨러는 귀족과 성직자를 동반하여 스플리트, 트로로 이동했고, 트로에서 아드리아해 밖의 섬으로 건너갔다.[32] 한편 카단은 크로아티아의 클리스에 벨러가 틀어박혀 있다고 생각하고 포위 공격을 시도했지만 실패했고, 벨러가 클리스에 없다는 것을 알게 되자 포위를 풀고,[33] 트로와 스플리트에 군대를 나눠 진군했다. 트로에 도착한 카단은 벨러가 갇힌 섬 맞은편에 진을 쳤지만, 1242년 3월 오고타이 칸의 부고가 전해지자 동쪽으로 귀환했다.

벨러는 몽골군이 완전히 퇴각한 것을 확인하고 섬에서 나왔으며, 섬에 자신의 이름을 딴 "벨러 섬"이라는 이름을 붙였다.[34]

2. 5. 국가 재건 (1242년–1261년)

1242년 3월 몽골군이 헝가리에서 철수하면서 벨러 4세는 헝가리로 귀환했다. 벨러 4세는 다시 일어날 수도 있는 몽골 제국의 헝가리 침공을 막기 위해 헝가리 왕국의 급진적인 개혁을 추진하는 한편 몽골 제국의 침공으로 인해 황폐화된 헝가리를 재건하는 데에 주력했다.[34] 몽골의 침입으로 산악 지대에서는 25%에서 30%, 평원부에서는 50%에서 80%에 달하는 거주 구역이 파괴되었고, 인구는 절반으로 감소했다.[38]1242년 5월 헝가리로 돌아온 벨러 4세는 폐허가 된 나라를 발견했다. 다뉴브강 동쪽 평원 지역은 특히 큰 피해를 입어 마을의 최소 절반이 황폐화되었다. 몽골인들은 흙과 목재로 방어된 대부분의 전통적인 행정 중심지를 파괴했다. 에스테르곰, 세케슈페헤르바르, 판논할마 수도원과 같이 잘 요새화된 곳만이 포위 공격에 성공적으로 저항했다. 1242년과 1243년에는 심각한 기근이 뒤따랐다.

새로운 몽골 침략에 대한 대비는 벨러의 정책의 핵심 관심사였다. 1247년 교황 인노첸시오 4세에게 보낸 편지에서 벨러는 새로운 요새로 "대결의 강"인 다뉴브강을 강화하겠다는 계획을 발표했다. 그는 성을 짓고 소유하는 고대 왕실의 특권을 포기하고, 통치 말까지 거의 100개의 새로운 요새 건설을 촉진했다. 이러한 요새에는 벨러가 나지사로시 (슬로바키아, Veľký Šariš)에 건설한 새로운 성과 벨러와 그의 아내가 비셰그라드에 건설한 또 다른 성이 포함되었다.[39]

벨러는 군인의 수를 늘리고 장비를 개선하려 했다. 그는 산림 지역에 토지를 할당하고 새로운 토지 소유주에게 왕실 군대에 복무할 중장갑 기병을 갖추도록 의무를 부과했다. 예를 들어, 세페스 (슬로바키아, Spiš)의 소위 십 창 귀족은 1243년에 벨러로부터 특권을 받았다. 그는 심지어 남작과 고위 성직자에게 이전에 국왕에게 직접 종속되었던 무장 귀족을 사병(반데리움)으로 고용하는 것을 허용했다. 벨러는 1247년 6월 2일에 구호기사단에게 서뢰니 반을 수여했지만 기사단은 1260년까지 그 지역을 포기했다.

몽골 침략과 그에 따른 기근으로 사망한 인구의 최소 15% 손실을 대체하기 위해 벨러는 식민지화를 장려했다. 그는 식민지 주민들에게 개인의 자유와 유리한 세금 혜택을 포함한 특별한 자유를 부여했다. 독일인, 모라비아인, 폴란드인, 루테니아인 및 기타 "손님"이 인접 국가에서 도착하여 인구가 줄어들거나 희소한 지역에 정착했다. 그는 또한 1241년에 헝가리를 떠났던 쿠만족이 돌아와 티서 강을 따라 평원에 정착하도록 설득했다. 그는 심지어 1246년 또는 그 이전에 왕위에 오른 그의 장남 이슈트반과 쿠만족 추장의 딸인 엘리자베스의 약혼을 주선했다.[43]

벨러는 20개 이상의 정착지에 세케슈페헤르바르의 특권을 부여하여 자치 도시로의 발전을 장려했다. 상헝가리의 광산 도시의 자유도 벨러의 통치 기간에 명시되었다. 방어 목적으로 그는 1248년에 페슈트 시민들을 다뉴브 강 반대편 언덕으로 이주시켰다. 20년 이내에 그들의 새로운 요새 도시인 부다는 헝가리에서 가장 중요한 상업 중심지가 되었다.[40] 벨러는 또한 1242년에 자그레브의 요새 중심지인 그라데츠에 특권을 부여하고 1266년에 이를 확인했다.

궁정 유지비는 영지, 조세, 광산, 소금에서 얻은 수입으로 충당되었다. 또한 서유럽과의 무역도 활발하게 이루어져, 소고기, 와인, 소금이 헝가리에서 수출되었고, 천, 비단, 향신료가 수입되었다.[21] 서유럽과의 무역으로 얻은 은은 국고에 수납되었으며, 미개발 지역인 슬로바키아에서는 산림과 광산 개발이 진행되었다.[21]

개혁 결과, 현의 통치는 귀족에게 위임되었고, 각 현에서 중앙의 입법 의회에 대표가 보내지게 되었다.[16] 개혁은 황폐해진 국토의 부흥에 있어서 일정한 성공을 거두었지만, 종래의 가산제적 지배를 대신하는 새로운 지배 체제의 도입에는 이르지 못했다.[44] 또한, 귀족의 정계 진출, 헝가리인과 쿠만인의 대립과 같은 문제도 남았다.[16]

2. 6. 내전 (1261년–1266년)

1246년, 벨러 4세는 장남 이슈트반에게 크로아티아, 슬라보니아, 달마티아 통치를 맡겼지만, 아들과 공동 통치할 의사는 없었다. 그러나 1258년 이슈트반은 벨러 4세에게 대항하기 위해 군대를 모아 트란실바니아 통치권을 넘겨줄 것을 요구했다.[35] 같은 해, 보헤미아 통치를 원하는 슈타이어마르크 귀족들이 반란을 일으키자 진압군을 파견해야 했다. 반란 진압 후, 벨러 4세는 이슈트반에게 슈타이어마르크 공작을 주었다. 그러나 오타카르 2세의 지원을 받은 슈타이어마르크는 다시 반란을 일으켰다. 벨러 4세는 이슈트반과 함께 보헤미아를 공격했지만, 1260년 7월 12일 크레센브룬 전투에서 헝가리군은 패배했다. 전후 1261년 빈 강화 조약에서 벨러 4세는 어쩔 수 없이 슈타이어마르크 공작령을 포기했다[35]。슈타이어마르크 포기 후, 이슈트반은 슈타이어마르크를 대신할 영지를 요구했다[36]。1261년 벨러 4세는 이슈트반과 불가리아로 공동 출병했다. 벨러 4세는 이슈트반의 동생인 슬라보니아의 벨러와 보헤미아로 시집간 딸 안나를 총애하여 이슈트반과의 관계는 점점 악화되었다.

이슈트반은 벨러 4세와 대립하는 귀족들을 모아 대항할 의지를 보였다[36]。1262년 여름 에스테르곰 대주교와 카로차 대주교의 중재로 두 사람은 포조니(현재 브라티슬라바)에서 화해 조약을 맺었고, 합의에 따라 이슈트반은 젊은 왕의 칭호를 받고 도나우강 동쪽 지역을 지배했다[36]。 그러나 쌍방의 지지자들은 서로의 영지를 공격했고, 벨러 4세와 이슈트반은 지지자를 늘리기 위해 왕령 하사을 남발하여 왕국은 내전 상태에 빠졌다[36]。

벨러와 그의 아들 스테판은 1261년에 공동으로 불가리아를 침공했다.[35][36] 그들은 차르 불가리아의 콘스탄틴 티흐에게 비딘 지역을 포기하도록 강요했다. 벨러는 캠페인이 끝나기 전에 헝가리로 돌아갔고, 그의 아들이 캠페인을 계속했다.

벨러가 그의 어린 아들 벨러(슬라보니아 공작으로 임명)와 딸 안나를 편애한 것은 스테판을 짜증나게 했다. 스테판은 그의 아버지가 그를 상속에서 제외하려 한다고 의심했다. 스테판은 그의 아버지와의 갈등의 근원을 언급하면서, 그는 "그럴 자격이 없는데" 그의 "부모에 의해 심한 박해를 받았다"고 그의 헌장에 자주 언급했다. 비록 가을에 몇 차례 충돌이 있었지만, 지속적인 내전은 대주교 에스테르곰의 필립과 칼로차의 스마라그드의 중재를 통해 피할 수 있었는데, 그들은 벨러와 그의 아들에게 타협을 하도록 설득했다. 프레스부르크 조약에 따르면, 두 사람은 다뉴브 강을 따라 나라를 나누었는데, 강 서쪽의 땅은 벨러의 직접적인 통치를 받았고, 동부 영토의 통치는 왕-주니어인 스테판이 맡았다.

아버지와 아들 사이의 관계는 여전히 긴장된 상태였다. 스테판은 그의 영역인 다뉴브 강 동쪽에 있는 어머니와 누이의 영지를 몰수했다. 안나의 지휘하에 있는 벨러의 군대는 1264년 여름에 다뉴브 강을 건넜다. 그녀는 샤로스파탁을 점령하고 스테판의 아내와 아이들을 사로잡았다. 벨러의 왕실 재판관 로렌스의 지휘 하에 있는 왕실 군대 부대는 스테판을 트란실바니아의 최동단 코너에 있는 페케테할롬 (코들레아, 루마니아) 요새까지 후퇴하도록 강요했다. 왕-주니어의 지지자들은 성을 구원했고, 그는 가을에 반격을 시작했다. 결정적인 이자세그 전투에서 그는 1265년 3월에 그의 아버지 군대를 격파했다.

벨러와 그의 아들 사이의 협상은 두 대주교가 다시 진행했다. 그들의 합의는 1266년 3월 23일에 토끼 섬(부다페스트 마르기트 섬)의 성모 마리아 도미니크 수도원에서 서명되었다. 새로운 조약은 다뉴브 강을 따라 나라를 분할하는 것을 확인하고, 세금 징수와 평민의 자유로운 이동 권리를 포함하여 벨러의 ''regnum''과 스테판의 ''regimen''의 공존의 많은 측면을 규제했다.

1267년 현 상황에 불만을 품은 각지의 중소 귀족층은 에스테르곰에서 회의를 열고 두 왕에게 요구 사항을 제시했다. 국내 질서를 회복하기 위해 두 왕은 청원을 수락하고, 벨러 4세, 이슈트반, 슬라보니아 젊은 공작 벨러 3명의 이름으로 "1267년 법령"이 발포되었다. 청원에는 중소 귀족의 권리를 보호하는 조항이 명시되었으며, 벨러 4세가 실시한 식민 정책과 문서주의에 반대하는 조항도 포함되었다[37]。

2. 7. 말년 (1266년–1270년)

벨러 4세는 그의 어린 아들 벨러(슬라보니아 공작)와 딸 안나를 편애하여, 왕위를 계승한 아들 이슈트반 5세를 불편하게 했다.[7] 이슈트반 5세는 아버지가 자신을 상속에서 제외하려 한다고 의심했다.[7] 1262년 가을, 에스테르곰의 필립과 칼로차의 스마라그드 대주교의 중재로 내전은 피할 수 있었다.[7] 그들은 벨러 4세와 이슈트반 5세를 설득하여 타협하도록 하였고, 1262년 프레스부르크 조약에 따라 다뉴브 강을 기준으로 나라를 나누었다.[7] 강 서쪽은 벨러 4세가, 동쪽은 이슈트반 5세가 통치하게 되었다.[7]그러나 아버지와 아들 사이의 관계는 여전히 긴장된 상태로 유지되었다.[7] 1264년 여름, 안나가 이끄는 벨러 4세의 군대는 다뉴브 강을 건너 샤로스파탁을 점령하고 이슈트반 5세의 아내와 아이들을 사로잡았다.[7] 로렌스가 지휘하는 왕실 군대는 이슈트반 5세를 페케테할롬 요새까지 후퇴시켰으나, 이슈트반 5세의 지지자들이 성을 구원하고 반격을 시작했다.[7] 1265년 3월 이자세그 전투에서 이슈트반 5세는 아버지 군대를 격파했다.[7]

두 대주교는 다시 벨러 4세와 이슈트반 5세 사이의 협상을 진행했다.[7] 1266년 3월 23일, 토끼 섬의 성모 마리아 도미니크 수도원에서 합의가 이루어졌다.[7] 새로운 조약은 다뉴브 강을 따라 나라를 분할하는 것을 재확인하고, 세금 징수와 평민의 자유로운 이동 권리 등 벨러 4세와 이슈트반 5세의 통치 영역의 공존에 대한 여러 측면을 규제했다.[7]

1267년, 벨러 4세와 이슈트반 5세는 1222년 금인칙서에 처음 명시된 왕의 신하들의 특권을 공동으로 확인했다.[7] 회의 직후, 벨러 4세는 트란스다뉴비아에서 재산권을 개정하는 임무를 각 주에서 네 명의 귀족에게 할당했다.[7]

스테판 우로시 1세 세르비아 왕은 벨러 4세의 미망인 딸 안나가 통치하는 지역인 마초 영지를 침략했다.[7] 왕립군은 곧 침략자들을 격파하고 스테판 우로시 1세를 포획했다.[7] 세르비아 군주는 풀려나기 전에 몸값을 지불해야 했다.[7]

1269년 여름, 벨러 4세가 가장 아끼던 아들 벨러가 사망했다.[7] 1270년 1월 18일에는 막내딸이자 성녀인 마르가레트도 사망했다.[7] 벨러 4세도 곧 병에 걸렸고,[7] 임종 직전에 외손자인 오타카르 2세에게 아들 이슈트반 5세가 헝가리를 떠나야 할 경우, 자신의 아내, 딸 및 지지자들을 돕도록 요청했다.[7] 벨러 4세는 1270년 5월 3일 래비츠 섬에서 사망했다.[7] 그는 에스테르곰의 프란체스코회 교회에 묻혔으나, 에스테르곰의 필립 대주교가 그의 시신을 에스테르곰 대성당으로 옮겼다.[7] 미노리트들은 오랜 소송 끝에 벨러 4세의 유해를 되찾을 수 있었다.[7]

3. 유산

브라이언 카틀리지는 벨러가 30년이 넘는 통치 기간 동안 "정부 구조를 재조직하고, 법치를 재확립하고, 황폐화된 시골 지역에 다시 사람들을 정착시키고, 도시의 성장을 장려하고, 부다라는 새로운 왕립 도시를 건설하고, 국가의 상업적 삶을 부활시켰다"고 썼다.[14] 벨러 사후 붙여진 "국가의 두 번째 창시자"(második honalapító|머쇼디크 호널러피토hu)라는 별칭은 몽골 침략에서 헝가리가 살아남은 것이 그의 공이라고 후세 사람들이 평가했음을 보여준다.[14] 반면, ''채색 연대기''는 벨러가 크레센브룬 전투에서 패배했을 때 그를 "군대와 전투 수행에 있어서 가장 불운한 사람"이라고 언급했다.[14] 같은 연대기에는 벨러의 무덤에 새겨진 다음과 같은 경구가 보존되어 있다.[14]

"보라, 이 사랑스러운 광경을, 성모 마리아의 제단을 세 사람이 둘러쌌네,

왕, 공작, 그리고 여왕, 세 배의 기쁨을 누리네.

벨러 왕이 권력을 쥐고 있는 한,

사기는 숨겨지고, 평화가 번성하며, 미덕이 지배했네."

4. 가족

벨러 4세는 헝가리의 언드라시 2세와 그의 첫 번째 부인인 메라니아의 게르트루드 사이에서 태어난 장남이었다. 1220년 비잔티움 제국의 테오도루스 1세 황제의 딸이었던 마리아 라스칼리나와 결혼했다.

역사가 귤러 크리스토에 따르면 벨라의 아내인 마리아 라스카리나는 1207년 또는 1208년에 태어났다.[3] 그녀는 1270년 7월 또는 8월에 사망했다.[4]

헝가리의 성 엘리자베스 (벨라의 여동생)의 《대 전설》은 벨라의 가족을 성인들의 단체로 묘사했다.[8] 그곳에는 "헝가리 왕가의 복된 가족은 온 세상을 빛나게 하는 빛나는 진주로 장식되어 있다"고 적혀 있다.[9]

참조

[1]

간행물

The Galician-Volynian Chronicle

1230

[2]

간행물

The Galician-Volynian Chronicle

1230

[3]

간행물

Master Roger's Epistle

[4]

간행물

Master Roger's Epistle

[5]

간행물

Master Roger's Epistle

[6]

간행물

The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary, 1000–1301

1267

[7]

서적

Kings and Oligarchs in Hungary at the Turn of the Thirteenth and Fourteenth Centuries

https://hunghist.org[...]

[8]

서적

Csukovits Enikő - Az Anjouk Magyarországon I.rész - I. Károly és uralkodása (1301–1342)

https://tti.abtk.hu/[...]

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet

[9]

서적

Árpádkori Új Okmánytár (Charters from the Árpád Age, New Series), Codex diplomaticus Arpadianus continuatus, 12 volumens.

https://library.hung[...]

[10]

웹사이트

Árpádházi Boldog Kinga [Blessed Kunigunda of the Árpáds]

http://www.katolikus[...]

Szent István társulat

2014-04-08

[11]

웹사이트

Árpádházi Boldog Jolán [Blessed Yolanda of the Árpáds]

http://www.katolikus[...]

Szent István társulat

2014-04-08

[12]

웹사이트

Árpádházi Szent Margit [Saint Margaret of the Árpáds]

http://www.katolikus[...]

Szent István társulat

2014-04-08

[13]

간행물

The Hungarian Illuminated Chronicle

[14]

간행물

The Hungarian Illuminated Chronicle

[15]

서적

ハンガリー史 1

[16]

서적

ドナウ・ヨーロッパの形成

[17]

서적

ハンガリー王国の再編

[18]

서적

ハンガリー王国の再編

[19]

서적

ハンガリー史 1

[20]

서적

モンゴル帝国史

[21]

서적

図説ハンガリーの歴史

河出書房新社

2012-03

[22]

서적

Výsady miest a mestečiek na Slovensku (1238–1350)

Veda

1984

[23]

서적

モンゴル帝国史

[24]

서적

モンゴル帝国史

[25]

서적

モンゴル帝国史

[26]

서적

モンゴル帝国史

[27]

서적

モンゴル帝国史

[28]

서적

モンゴル帝国史

[29]

서적

モンゴル帝国史

[30]

서적

モンゴル帝国史

[31]

서적

モンゴル帝国史

[32]

서적

モンゴル帝国史

[33]

서적

モンゴル帝国史

[34]

서적

モンゴル帝国史

[35]

서적

オーストリア史

彩流社

2000-05

[36]

서적

ハンガリー王国の再編

[37]

서적

ハンガリー王国の再編

[38]

서적

ビザンツとスラヴ

中央公論社

1998-02

[39]

서적

ハンガリー王国の再編

[40]

서적

ハンガリー史 1

[41]

서적

ハンガリー王国の再編

[42]

서적

ハンガリー王国の再編

[43]

서적

ハンガリー史 1

[44]

서적

ハンガリー王国の再編

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com