아르카에오테리움

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

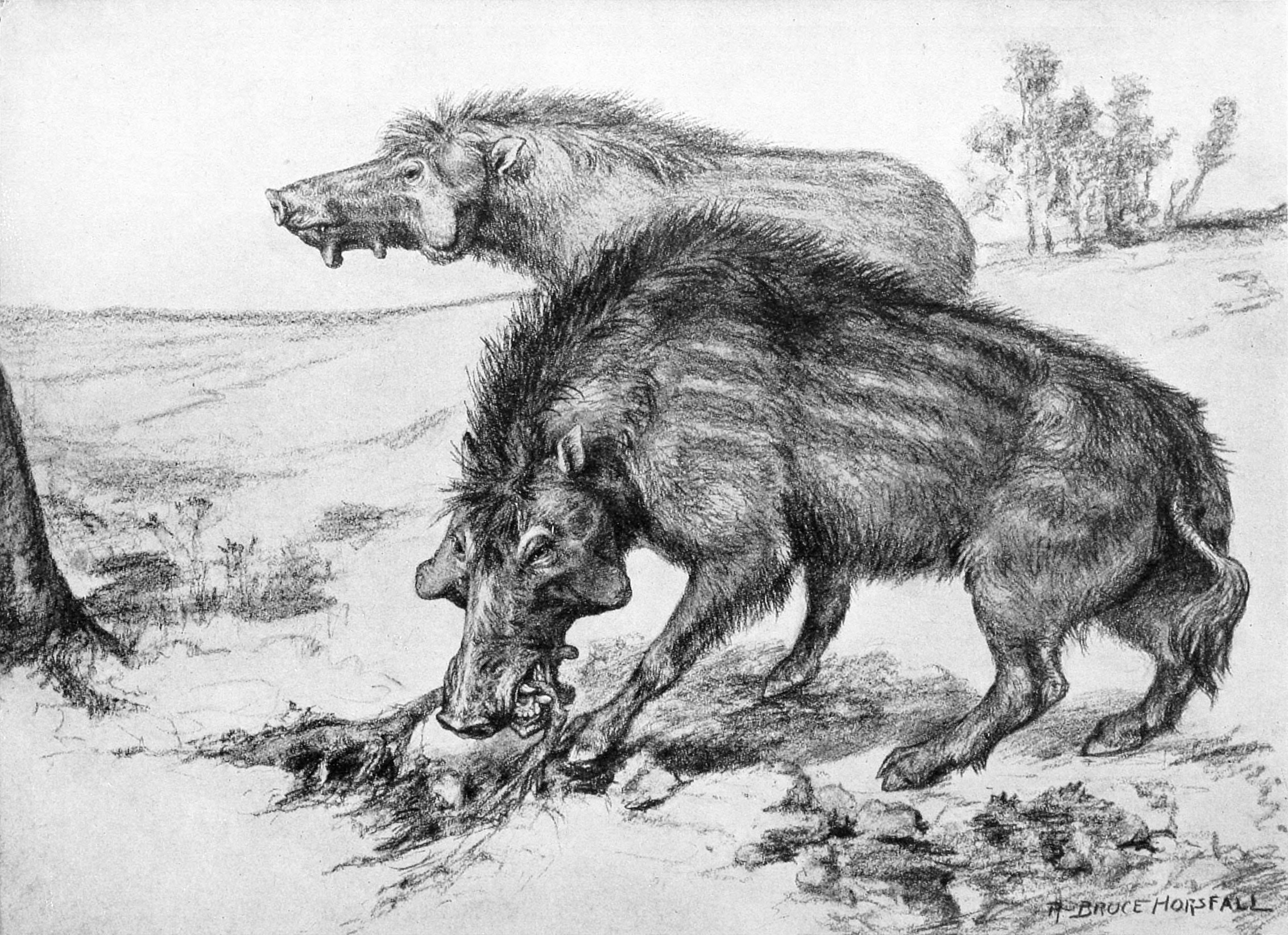

아르카에오테리움(Archaeotherium)은 멸종된 엔텔로돈과의 포유류 속으로, 돼지아목과 유사한 특징을 가지고 있으며, 분류학적 위치에 대한 논쟁이 있었다. 북아메리카에서 번성했으며, 초기에는 돼지과와 연관되었으나, 최근 연구에서는 고래하마상목에 가깝게 위치한다고 제시되었다. 아르카에오테리움은 다양한 크기와 특징을 가진 여러 종으로 구성되어 있으며, 강력한 턱과 잡식성 식성을 가졌고, 뇌는 작았지만 후각이 발달했다. 채드론절부터 아리카리절까지 생존했으며, 다양한 환경에서 다른 동물들과 공존했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1850년 기재된 화석 분류군 - 돌리코사우루스

돌리코사우루스는 백악기 후기에 살았던 해양 파충류의 한 속이며, 화석의 불완전함에도 불구하고 모사사우루스과에 속하는 것으로 추정된다. - 올리고세 북아메리카의 포유류 - 스콸로돈

스콸로돈은 멸종된 이빨고래의 속으로, 조상 고래와 현대 이빨고래의 특징을 모두 가지며, 원시적인 치열과 반향정위의 기원을 보이는 특징을 나타낸다. - 올리고세 북아메리카의 포유류 - 님라부스

님라부스는 미오세 후기에 북아메리카에 서식했던 멸종된 검치호랑이과 포유류로, 강력한 턱과 날카로운 송곳니를 사용하여 대형 초식동물을 사냥했으며, 화석은 고생물학 연구에 기여하고 있다. - 에오세 북아메리카의 포유류 - 에피히푸스

에피히푸스속은 에피히푸스 그라실리스, 에피히푸스 인터메디우스, 에피히푸스 유인텐시스 종을 포함하는 분류군이다. - 에오세 북아메리카의 포유류 - 오로히푸스

오로히푸스는 "산의 말"이라는 뜻을 가진 말과의 멸종된 속으로, 에오히푸스보다 날씬한 몸과 긴 머리, 다리를 가졌으며 앞다리 4개, 뒷다리 3개의 발가락과 초식에 적합한 어금니를 가진 것이 특징이다.

| 아르카에오테리움 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 학명 | Archaeotherium |

| 명명자 | 레이디, 1850년 |

| 모식종 | Archaeotherium mortoni |

| 모식종 명명자 | 레이디, 1850년 |

| 속 하위 분류 | 본문 참조 |

| 시대 | |

| 화석 발견 시기 | 후기 에오세 ~ 중기 올리고세, 초기 마이오세 기록 가능성 — 본문 참조 |

| 속 동의어 | |

| A. mortoni 동의어 | |

| 크기 | |

| 어깨 높이 | 47 cm |

| 키 | 78 cm |

2. 분류

''아르카에오테리움''(Archaeotherium)은 정확한 분류학적 위치가 오랫동안 논쟁의 대상이 되어온 엔텔로돈과(Entelodontidae)에 속한다.[1][11][16] 1853년 이래로 돼지아목(Suina) 구성원과의 유사성이 인식되었다.[1] 앙리 마리 뒤크로테 드 블랑빌(Henri Marie Ducrotay de Blainville)은 현재 수렴 진화(Convergent evolution)로 이해되는 특성을 근거로 이 속이 Subursi라고 명명한 육식동물(carnivora) 과에 속한다고 의심했다고 한다. 카를 알프레트 폰 지텔(Karl Alfred von Zittel)은 ''아르카에오테리움''이 진정한 돼지과 동물이라고 믿었으며, 이를 아카에노돈(Achaenodon)아과에 배치했다. 윌리엄 베리먼 스콧(William Berryman Scott)은 1940년에 그것이 "고치목"(Palaeodonta) 내에 위치하지만, ''아카에노돈''의 친척이라는 데 동의했다.[14] 이러한 해석은 돼지형류로 간주하지 않고 대신 세보코에루스(Cebochoerus), 코에로포타무스과(Choeropotamidae), 헬로히드와 연관시키기를 선호하는 저자들에 의해 따랐다.[28] 1955년, 찰스 루이스 개진(Charles Lewis Gazin)은 엔텔로돈이 ''헬로히우스''(Helohyus) 자체의 직접적인 후손이 아니라면, 헬로히아과(Helohyinae) (더 큰 디코부누스과(Dichobunidae) 내)의 분파라고 제안했다.[17] 그 이후로 엔텔로돈과는 대부분 돼지과(Suidae)의 가까운 친척으로 간주되었다.[13][9]

Yu 외 (2023)의 연구와 같은 더 최근의 계통 발생(Phylogenetics) 분석은 고전적인 돼지형류 모델에서 벗어난다. 대신, 이들은 엔텔로돈과가 ''앤드루사르쿠스(Andrewsarchus)'', 안트라코테리움과(Anthracotheriidae), 하마, 고래와 함께 고래하마상목(Cetancodontamorpha) 내에 가깝게 위치한다고 제안한다.[18][19][20]

다음은 Yu 외의 고래하마상목의 분지도를 재현한 것이다.

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 고래하마상목(Cetacodontamorpha)

{| class="wikitable"

|-

| 시암테리움(Siamotherium)

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

| 하마상목(Hippopotamidamorpha) |

| 고래상목(Cetaceamorpha) |

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

| 얼리안히우스(Erlianhyus) |

| 앤드루사르쿠스(Andrewsarchus) |

| 아카에노돈(Achaenodon) |

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|''우투히우스(Wutuhyus)''

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|''프로엔텔로돈(Proentelodon)''

|-

| 엔텔로돈과(Entelodontidae)

{| class="wikitable"

|-

| ''V20124''

|-

| ''브라키히옵스 비엔시스(Brachyhyops viensis)''

|-

|''에오엔텔로돈(Eoentelodon)''

|-

|''브라키히옵스 와이오밍겐시스''(Brachyhyops wyomingensis)

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|''브라키히옵스 트로피모비''(Brachyhyops trofimovi)

|-

|''브라키히옵스 네이멍골렌시스''(Brachyhyops neimongolensis)

|-

|''아르카에오테리움''(Archaeotherium)

|-

|

| 엔텔로돈(Entelodon) |

| 파라엔텔로돈(Paraentelodon) |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

1996년, 스펜서 G. 루카스(Spencer G. Lucas)와 로버트 J. 엠리(Robert J. Emry)는 ''아르카에오테리움''이 북미 엔텔로돈 분지군의 최종 단계를 나타내며 멸종되었고, 이후 올리고세 말경에 북미에 진입한 아시아 분지군(자체적으로 ''데에돈(Daeodon)''으로 끝남)으로 대체되었다고 제안했다.[21] 2007년, 스콧 포스(Scott Foss)는 대신 ''아르카에오테리움''이 ''브라키히옵스(Brachyhyops)''로 시작하여 ''데에돈''으로 끝나는 북미 계통의 후기 단계를 나타낸다고 제안했다.[13] 반대로, Yu 외 (2023)는 ''아르카에오테리움''을 ''브라키히옵스''와 ''엔텔로돈'' 및 ''파라엔텔로돈(Paraentelodon)''으로 구성된 분지군과의 분기다발(polytomy)에 속하는 것으로 복원했다.[18]

== 초기 연구 역사 ==

1850년, 알렉산더 컬버트슨은 와이오밍주 라라미 요새 주변에서 여러 화석을 수집했고, 그의 아버지 조셉은 이것을 필라델피아 자연과학 아카데미에 기증했다.[1] 이 화석 중 해부학자이자 고생물학자인 조셉 레이디가 왼쪽 세 번째와 네 번째 작은어금니를 가진 작은 두개골 조각을 새로운 종으로 분류, ''Archaeotherium mortoni''의 모식표본으로 지정했다.[2] 속명은 그리스어 αρχαιο ("고대")와 θήριον ("짐승")에서 왔다.[2] 모식종인 ''A. mortoni''는 사무엘 조지 모턴의 이름을 땄다.[2] 1853년 논문에서 레이디는 더 완전한 표본들을 묘사했는데, 성체의 두개골 조각, 온전한 앞쪽 두 개의 어금니와 마지막 어금니 및 마지막 작은어금니의 일부, 관골궁이 없는 어린 개체의 두개골 뒷부분 등이 포함되었다.[1] 레이디는 이것이 Entelodon magnus와 관련이 있거나 동일 분류군일 수 있다고 추측했다.[1]

1873년, 오스니얼 찰스 마쉬는 콜로라도에서 발견된 유해로 ''Elotherium'' (현재는 ''Entelodon'') ''E. crassum''을 명명했다.[3] 에드워드 드링커 코프는 ''Elotherium ramosum''을 명명하고, ''E. crassum''과 ''E. ramosum''을 ''Pelonax''로 재분류했다.[4] 1951년, 제임스 리드 맥도날드는 ''Pelonax''를 ''Archaeotherium''에 통합했지만, 아속으로 유지했다.[25] 2007년, 스콧 포스는 ''Pelonax''를 ''Archaeotherium''과 동의어로 처리했다.[13]

1920년, 에드워드 레핑웰 트록셀은 ''Megachoerus''를 묘사하며 ''M. zygomaticus''를 모식종으로, ''M. latidens''를 두 번째 종으로 지정했다.[5] 2007년, 스콧 포스는 ''Megachoerus''를 ''Archaeotherium''과 동의어로 처리했다.[13] 트록셀은 ''다에오돈[11]''과 ''Elotherium'';[7]에 할당되었던 유해에 대해 "''Choerodon calkinsi''"[6]를 명명했으나, ''Choerodon''은 자리돔의 자리돔속에 이미 사용되고 있어 동음이의어였다. ''C. calkinsi''는 현재 ''Archaeotherium''의 종으로, 자체 아속의 일부를 나타낼 수 있다.[13]

1922년, 윌리엄 존 싱클레어는 부분 두개골, 하악골, 뼈 조각을 바탕으로 ''Scaptohyus altidens''를 세웠고, 종명은 세 번째 아래 작은어금니의 높이를 나타낸다.[8] 2007년까지, ''Scaptohyus''는 ''Archaeotherium''의 주니어 동의어로 간주되었다.[13]

1935년, 에리히 마렌 슐라이키어는 어린 개체의 아래턱 결합 부위를 바탕으로 ''Dinohyus'' (현재는 ''Daeodon'') ''minimus''를 명명했다. ''A. trippensis''와의 비교 후, ''D. minimus''는 1998년에 ''Archaeotherium''으로 재분류되었으며,[9] ''A. trippensis''와 동일 분류군일 수 있다.[46]

1850년에 조지프 레이디가 아르카에오테리움을 명명했지만, 1853년에 그는 아르카에오테리움을 엔테로돈의 주니어 시노님으로, 1857년에는 엘로테리움의 주니어 시노님으로 간주했다. 이후 Peterson (1909), Scott (1940), Galbreath (1953), Russell (1980), Carroll (1988) 및 Effinger (1998)에서는 아르카에오테리움이 엔테로돈과의 유효한 속으로 취급되고 있다.[49][50]

== 엔텔로돈과의 관계 ==

1853년, 아르카에오테리움을 처음 기술한 조지프 레이디는 아르카에오테리움이 엔텔로돈과 같은 속에 속할 수 있다고 제안했다.[1] 1857년, 그는 아르카에오테리움 모토니를 엘로테리움 임페라토르라는 이명으로 언급하며 별다른 설명 없이 엘로테리움 속으로 재분류했다.[10] 에드워드 드링커 코프가 사후에 발표한 1915년 논문에서는 동일 분류군을 엔텔로돈 임페라토르로 언급했다. 1909년 올라프 어거스트 피터슨은 엔텔로돈과(Entelodontidae) 재검토에서 아르카에오테리움을 속으로 부활시켰다.[11] 그는 아르카에오테리움과 엔텔로돈이 지리적으로 구별될 수 있다고 제안했는데, 전자는 북아메리카에, 후자는 유라시아에 분포하기 때문이다.[12] 1940년, 윌리엄 베리먼 스콧과 글렌 로웰 젭슨은 두 속 간에 강한 유사점이 있다는 점을 언급했지만, 후자의 불완전성 때문에 두 속을 동의어로 처리하는 데에는 이르지 못했다.[13][14] 1979년, 프랑스 고생물학자 미셸 브뤼네는 두 속의 관계를 재검토했다. 그는 아르카에오테리움과 엔텔로돈 사이의 차이점이 충분하지 않으며, 두 속을 동의어로 처리해야 한다고 주장했다. 이 경우, 더 먼저 명명된 엔텔로돈이 우선권을 갖게 된다.[15] 이러한 완전한 동의어 처리는 이후 저자들에 의해 받아들여지지 않았지만, 스콧 포스(Scott Foss)는 이것이 여전히 연구 과제로 남아 있다고 언급했다.[13]

1850년에 조지프 레이디가 아르카에오테리움을 명명했지만,[49][50] 1853년에 그는 아르카에오테리움을 엔테로돈의 주니어 시노님으로, 1857년에는 엘로테리움의 주니어 시노님으로 간주했다. 이후 Peterson (1909), Scott (1940), Galbreath (1953), Russell (1980), Carroll (1988) 및 Effinger (1998)에서는 아르카에오테리움이 엔테로돈과의 유효한 속으로 취급되고 있다.

== 속내 분류 ==

2007년 포스는 ''아르카에오테리움''을 ''아르카에오테리움''(Archaeotherium) (본속), 아속 A, 아속 B의 세 아속으로 나누었다.[49] 아속 A는 이전에는 ''메가케루스''(Megachoerus)와 ''펠로나스''(Pelonax)로 불렸던 매우 큰 종들로 주로 구성되어 있으며, 아속 B는 오리건주 존 데이 지층에서 발견된 단일 표본에서 ''아르카에오테리움''과 ''다에오돈''(Daeodon)의 특징을 모두 가진 종인 ''A. calkinsi''로 구성되어 있다.[49] 포스는 이들을 속 수준으로 격상시킬 가능성을 제시했지만, 해당 연구에서는 그렇게 하지 않았다.[49]

포스의 연구에 따른 종 목록은 다음과 같다.

| 분류군 | 제안된 아속 | 분류군 저자 | 분류군 발표 연도 |

|---|---|---|---|

| A. altidens | 아속 A | Troxell | 1920 |

| A. calkinsi | 아속 B | 싱클레어 | 1905 |

| A. caninus | 아속 A | Troxell | 1920 |

| A. crassum | 아르카에오테리움(Archaeotherium) | 마시 | 1873 |

| A. latidens | 아속 A | Troxell | 1920 |

| A. lemleyi | 아속 A | Macdonald | 1951 |

| A. marshi | 아르카에오테리움(Archaeotherium) | Troxell | 1920 |

| A. mortoni | 아르카에오테리움(Archaeotherium) | 레이디 | 1850 |

| A. palustris | 아르카에오테리움(Archaeotherium) | 슐라이크예르 | 1935 |

| A. praecursor | 아속 A | Scott & Jepsen | 1940 |

| A. ramosum | 아속 A | 코프 | 1874 |

| A. scotti | 아르카에오테리움(Archaeotherium) | 싱클레어 | 1921 |

| A. trippensis | 아속 A | Skinner et al.. | 1968 |

| A. wanlessi? | 아르카에오테리움(Archaeotherium)? | 싱클레어 | 1922 |

| A. zygomaticus | 아속 A | Troxell | 1920 |

추가 종인 "A." ''coarctatum''은 이전에 ''아르카에오테리움''에 할당되었다가 2007년에 새로운 속인 ''Cypretherium''에 할당되었다.[49]

1850년에 레이디가 아르카에오테리움을 명명했지만, 1853년에 그는 아르카에오테리움을 엔테로돈의 주니어 시노님으로, 1857년에는 엘로테리움의 주니어 시노님으로 간주했다.[49] 이후 Peterson (1909), Scott (1940), Galbreath (1953), Russell (1980), Carroll (1988) 및 Effinger (1998)에서는 아르카에오테리움이 엔테로돈과의 유효한 속으로 취급되고 있다.[49][50]

2. 1. 초기 연구 역사

1850년, 알렉산더 컬버트슨은 와이오밍주 라라미 요새 주변에서 여러 화석을 수집했고, 그의 아버지 조셉은 이것을 필라델피아 자연과학 아카데미에 기증했다.[1] 이 화석 중 해부학자이자 고생물학자인 조셉 레이디가 왼쪽 세 번째와 네 번째 작은어금니를 가진 작은 두개골 조각을 새로운 종으로 분류, ''Archaeotherium mortoni''의 모식표본으로 지정했다.[2] 속명은 그리스어 αρχαιο ("고대")와 θήριον ("짐승")에서 왔다.[2] 모식종인 ''A. mortoni''는 사무엘 조지 모턴의 이름을 땄다.[2] 1853년 논문에서 레이디는 더 완전한 표본들을 묘사했는데, 성체의 두개골 조각, 온전한 앞쪽 두 개의 어금니와 마지막 어금니 및 마지막 작은어금니의 일부, 관골궁이 없는 어린 개체의 두개골 뒷부분 등이 포함되었다.[1] 레이디는 이것이 Entelodon magnus와 관련이 있거나 동일 분류군일 수 있다고 추측했다.[1]1873년, 오스니얼 찰스 마쉬는 콜로라도에서 발견된 유해로 ''Elotherium'' (현재는 ''Entelodon'') ''E. crassum''을 명명했다.[3] 에드워드 드링커 코프는 ''Elotherium ramosum''을 명명하고, ''E. crassum''과 ''E. ramosum''을 ''Pelonax''로 재분류했다.[4] 1951년, 제임스 리드 맥도날드는 ''Pelonax''를 ''Archaeotherium''에 통합했지만, 아속으로 유지했다.[25] 2007년, 스콧 포스는 ''Pelonax''를 ''Archaeotherium''과 동의어로 처리했다.[13]

1920년, 에드워드 레핑웰 트록셀은 ''Megachoerus''를 묘사하며 ''M. zygomaticus''를 모식종으로, ''M. latidens''를 두 번째 종으로 지정했다.[5] 2007년, 스콧 포스는 ''Megachoerus''를 ''Archaeotherium''과 동의어로 처리했다.[13] 트록셀은 ''다에오돈[11]''과 ''Elotherium'';[7]에 할당되었던 유해에 대해 "''Choerodon calkinsi''"[6]를 명명했으나, ''Choerodon''은 자리돔의 자리돔속에 이미 사용되고 있어 동음이의어였다. ''C. calkinsi''는 현재 ''Archaeotherium''의 종으로, 자체 아속의 일부를 나타낼 수 있다.[13]

1922년, 윌리엄 존 싱클레어는 부분 두개골, 하악골, 뼈 조각을 바탕으로 ''Scaptohyus altidens''를 세웠고, 종명은 세 번째 아래 작은어금니의 높이를 나타낸다.[8] 2007년까지, ''Scaptohyus''는 ''Archaeotherium''의 주니어 동의어로 간주되었다.[13]

1935년, 에리히 마렌 슐라이키어는 어린 개체의 아래턱 결합 부위를 바탕으로 ''Dinohyus'' (현재는 ''Daeodon'') ''minimus''를 명명했다. ''A. trippensis''와의 비교 후, ''D. minimus''는 1998년에 ''Archaeotherium''으로 재분류되었으며,[9] ''A. trippensis''와 동일 분류군일 수 있다.[46]

1850년에 조지프 레이디가 아르카에오테리움을 명명했지만, 1853년에 그는 아르카에오테리움을 엔테로돈의 주니어 시노님으로, 1857년에는 엘로테리움의 주니어 시노님으로 간주했다. 이후 Peterson (1909), Scott (1940), Galbreath (1953), Russell (1980), Carroll (1988) 및 Effinger (1998)에서는 아르카에오테리움이 엔테로돈과의 유효한 속으로 취급되고 있다.[49][50]

2. 2. 엔텔로돈과의 관계

1853년, 아르카에오테리움을 처음 기술한 조지프 레이디는 아르카에오테리움이 엔텔로돈과 같은 속에 속할 수 있다고 제안했다.[1] 1857년, 그는 아르카에오테리움 모토니를 엘로테리움 임페라토르라는 이명으로 언급하며 별다른 설명 없이 엘로테리움 속으로 재분류했다.[10] 에드워드 드링커 코프가 사후에 발표한 1915년 논문에서는 동일 분류군을 엔텔로돈 임페라토르로 언급했다. 1909년 올라프 어거스트 피터슨은 엔텔로돈과(Entelodontidae) 재검토에서 아르카에오테리움을 속으로 부활시켰다.[11] 그는 아르카에오테리움과 엔텔로돈이 지리적으로 구별될 수 있다고 제안했는데, 전자는 북아메리카에, 후자는 유라시아에 분포하기 때문이다.[12] 1940년, 윌리엄 베리먼 스콧과 글렌 로웰 젭슨은 두 속 간에 강한 유사점이 있다는 점을 언급했지만, 후자의 불완전성 때문에 두 속을 동의어로 처리하는 데에는 이르지 못했다.[13][14] 1979년, 프랑스 고생물학자 미셸 브뤼네는 두 속의 관계를 재검토했다. 그는 아르카에오테리움과 엔텔로돈 사이의 차이점이 충분하지 않으며, 두 속을 동의어로 처리해야 한다고 주장했다. 이 경우, 더 먼저 명명된 엔텔로돈이 우선권을 갖게 된다.[15] 이러한 완전한 동의어 처리는 이후 저자들에 의해 받아들여지지 않았지만, 스콧 포스(Scott Foss)는 이것이 여전히 연구 과제로 남아 있다고 언급했다.[13]1850년에 조지프 레이디가 아르카에오테리움을 명명했지만,[49][50] 1853년에 그는 아르카에오테리움을 엔테로돈의 주니어 시노님으로, 1857년에는 엘로테리움의 주니어 시노님으로 간주했다. 이후 Peterson (1909), Scott (1940), Galbreath (1953), Russell (1980), Carroll (1988) 및 Effinger (1998)에서는 아르카에오테리움이 엔테로돈과의 유효한 속으로 취급되고 있다.

2. 3. 속내 분류

2007년 포스는 ''아르카에오테리움''을 ''아르카에오테리움''(Archaeotherium) (본속), 아속 A, 아속 B의 세 아속으로 나누었다.[49] 아속 A는 이전에는 ''메가케루스''(Megachoerus)와 ''펠로나스''(Pelonax)로 불렸던 매우 큰 종들로 주로 구성되어 있으며, 아속 B는 오리건주 존 데이 지층에서 발견된 단일 표본에서 ''아르카에오테리움''과 ''다에오돈''(Daeodon)의 특징을 모두 가진 종인 ''A. calkinsi''로 구성되어 있다.[49] 포스는 이들을 속 수준으로 격상시킬 가능성을 제시했지만, 해당 연구에서는 그렇게 하지 않았다.[49]포스의 연구에 따른 종 목록은 다음과 같다.

| 분류군 | 제안된 아속 | 분류군 저자 | 분류군 발표 연도 |

|---|---|---|---|

| A. altidens | 아속 A | Troxell | 1920 |

| A. calkinsi | 아속 B | 싱클레어 | 1905 |

| A. caninus | 아속 A | Troxell | 1920 |

| A. crassum | 아르카에오테리움(Archaeotherium) | 마시 | 1873 |

| A. latidens | 아속 A | Troxell | 1920 |

| A. lemleyi | 아속 A | Macdonald | 1951 |

| A. marshi | 아르카에오테리움(Archaeotherium) | Troxell | 1920 |

| A. mortoni | 아르카에오테리움(Archaeotherium) | 레이디 | 1850 |

| A. palustris | 아르카에오테리움(Archaeotherium) | 슐라이크예르 | 1935 |

| A. praecursor | 아속 A | Scott & Jepsen | 1940 |

| A. ramosum | 아속 A | 코프 | 1874 |

| A. scotti | 아르카에오테리움(Archaeotherium) | 싱클레어 | 1921 |

| A. trippensis | 아속 A | Skinner et al.. | 1968 |

| A. wanlessi? | 아르카에오테리움(Archaeotherium)? | 싱클레어 | 1922 |

| A. zygomaticus | 아속 A | Troxell | 1920 |

추가 종인 "A." ''coarctatum''은 이전에 ''아르카에오테리움''에 할당되었다가 2007년에 새로운 속인 ''Cypretherium''에 할당되었다.[49]

1850년에 레이디가 아르카에오테리움을 명명했지만, 1853년에 그는 아르카에오테리움을 엔테로돈의 주니어 시노님으로, 1857년에는 엘로테리움의 주니어 시노님으로 간주했다.[49] 이후 Peterson (1909), Scott (1940), Galbreath (1953), Russell (1980), Carroll (1988) 및 Effinger (1998)에서는 아르카에오테리움이 엔테로돈과의 유효한 속으로 취급되고 있다.[49][50]

3. 특징

다리는 빠른 달리기에 특화된 부분이 부족한 구조였고, 갈라진 발굽으로 체중을 지탱했지만 발 뼈는 융합되지 않은 상태로 유지되었으며 발가락은 낙타 발처럼 퍼질 수 있었다. 이러한 독특한 구조는 부드러운 땅에서 움직이는 데 도움이 되었을 수 있다고 추정된다.[54] 머리는 유난히 컸고, 머리의 무게를 지탱하기 위해 강한 목 근육과 힘줄을 가지고 있었다.[55]

용모는 소와 동등하게 거대하고 송곳니를 가지며, 얼굴 측면에 혹을 가진 페커리와 유사하다.[51] 두개골 전체 길이는 약 50cm이다.[52] 다른 엔테로돈과와 마찬가지로 혹멧돼지를 닮은 머리 부분의 안와 아래에서 옆으로 뻗은 돌기를 가지며, 또한 아래턱 측면에도 두 개의 융기상 돌기를 가진다. 이것은 단단한 식물성 음식을 씹어 부수기 위해 발달한 교근에 큰 부착부를 제공했다는 설도 있지만, 영역 다툼 등에서 사용되는 과시 행동이었다는 지적도 있다.[53] 머리 부분 자체는 엔테로돈과 비슷하지만, 안와 후부가 뼈로 구획되어 있다는 점[52], 및 후두부의 골격이 더욱 튼튼하게 만들어져 있다는 점이 다르다. 치열은 잡식성의 경향이 강하며, 덩이줄기나 열매 외에, 사육도 섭취했을 가능성도 있다. 몸통은 무거운 머리를 지탱하기 위해 어깨 부분이 융기되어 있으며, 이 점은 아메리카들소와 유사하다.[53]

3. 1. 크기

다리는 빠른 달리기에 특화된 구조는 아니었고, 갈라진 발굽으로 체중을 지탱했지만 발 뼈는 융합되지 않은 상태였다. 발가락은 낙타 발처럼 퍼질 수 있어 부드러운 땅에서 움직이는 데 도움이 되었을 것으로 추정된다.[54] 머리는 유난히 컸고, 강한 목 근육과 힘줄로 머리 무게를 지탱했다.[55]

''아르카에오테리움''에는 다양한 종이 속하며 크기가 현저하게 달랐다. 모식종인 ''A. mortoni''는 비교적 작고 가늘며,[14] 몸무게는 약 150kg이고 머리뼈 길이는 관절 기저부에서 측정했을 때(전상악골 끝에서 후두 과 뒤쪽까지) 약 47cm로 추정된다. 더 큰 종(과거 ''메가케루스''로 알려진 종)은 상당히 컸다. ''A. zygomaticus''의 머리뼈 길이는 약 78cm이었다.[24] ''A. calkinsi''는 다른 엔텔로돈트과 동물보다 더 튼튼한 것으로 알려져 있다.[13] ''아르카에오테리움'' 중에서 가장 큰 종은 ''A. trippensis''였다.[22][23]

용모는 소만큼 거대하고 송곳니를 가졌으며, 얼굴 측면에 혹을 가진 페커리와 유사하다.[51] 두개골 전체 길이는 약 50cm이다.[52] 다른 엔테로돈과와 마찬가지로 혹멧돼지를 닮은 머리 부분의 안와 아래에서 옆으로 뻗은 돌기를 가지며, 아래턱 측면에도 두 개의 융기상 돌기를 가진다. 이것은 단단한 식물성 음식을 씹기 위해 발달한 교근에 큰 부착부를 제공했다는 설과 영역 다툼 등에서 사용되는 과시 행동이었다는 주장이 있다.[53] 머리 부분 자체는 엔테로돈과 비슷하지만, 안와 후부가 뼈로 구획되어 있고[52], 후두부 골격이 더욱 튼튼하게 만들어져 있다는 점이 다르다. 치열은 잡식성 경향이 강하며, 덩이줄기나 열매 외에 사체도 섭취했을 가능성이 있다. 몸통은 무거운 머리를 지탱하기 위해 어깨 부분이 융기되어 있으며, 이 점은 아메리카들소와 유사하다.[53]

3. 2. 두개골

''아르카에오테리움''(''Archaeotherium'') 속은 길쭉한 얼굴과 눈에 띄는 관골 돌기로 특징지어진다. 이는 관골궁의 연장선이며, 하마의 그것과 유사하다. 관골에는 하악와의 앞쪽 가장자리에 지지대를 형성하지 않는 약간 발달된 후방 돌기가 있다.[11] "''메가코에루스''"(Megachoerus)와 "''펠로나스''"(Pelonax)로 처음 분류된 ''아르카에오테리움''(Archaeotherium) 표본은 각각 대대적으로 확대된 관골 돌기와 깊은 턱과 혹 모양의 하악 결절의 조합을 가지고 있다.[11][25] 안와 (눈구멍)는 앞을 향하고 후안와골 기둥으로 완전히 둘러싸여 있었다.[14] 엔텔로돈트 중에서 특이하게도 (''브라키히옵스''(Brachyhyops) 제외) ''아르카에오테리움''(Archaeotherium)의 익상골은 정중선 섬유관절을 가지고 있어, 본질적으로 움직일 수 없었다. 이것은 턱 근육에 의해 두개골 뒤쪽에 가해지는 스트레스를 견디기 위한 적응이었을 가능성이 높다.[24] ''아르카에오테리움''(Archaeotherium)의 치골 과의 관절 표면은 현대 육식동물의 표면과 방향이 비슷하다. 따라서 턱을 최대 109°까지 벌릴 수 있었을 것이다.[24] ''아르카에오테리움''(Archaeotherium)과 같은 엔텔로돈트의 시상 능선과 측두와는 매우 컸으며, 이는 강한 물기 힘을 추가적으로 나타낸다.[26]

용모는 소와 동등하게 거대하고 송곳니를 가지며, 얼굴 측면에 혹을 가진 페커리와 유사하다.[51] 두개골 전체 길이는 약 50cm이다.[52] 다른 엔테로돈과와 마찬가지로 혹멧돼지를 닮은 머리 부분의 안와 아래에서 옆으로 뻗은 돌기를 가지며, 또한 아래턱 측면에도 두 개의 융기상 돌기를 가진다. 이것은 단단한 식물성 음식을 씹어 부수기 위해 발달한 교근에 큰 부착부를 제공했다는 설도 있지만, 영역 다툼 등에서 사용되는 과시 행동이었다는 지적도 있다.[53] 머리 부분 자체는 엔테로돈과 비슷하지만, 안와 후부가 뼈로 구획되어 있다는 점[52], 및 후두부의 골격이 더욱 튼튼하게 만들어져 있다는 점이 다르다.

3. 3. 치아

아르카에오테리움과 같은 엔텔로돈트는 일반적인 치아 형태를 가지고 있었다. 크고 앞니와 송곳니, 삼각 모양의 앞어금니, 작고 어금니의 결절치 어금니가 그것이다.[14][26] 이들은 전형적인 태반류 치아 공식을 가지고 있었다.[14][26] ''아르카에오테리움 모토니''의 첫 번째와 두 번째 앞니는 비교적 크고, 앞으로 뻗어 있으며, 간격이 넓다.[11][24] 송곳니는 길고 뾰족하며, 앞니와 함께 먹이를 잡고 찌르는 데 효과적이었다.[24] 앞어금니는 가로로 압축되어 있으며, 높고 뾰족한 치관을 가지고 있다.[11] 세 번째 앞어금니는 네 번째보다 좁고 입술쪽으로 볼록하며, 이중 뿌리를 가지고 단봉을 가진다.[13] 네 번째 앞어금니는 삼중 뿌리를 가지고 있으며 입방체 모양이다.[13] 세 번째 어금니에는 hypocone이 없다.[13] 치열에서는 성적 이형성이 관찰되지 않는다.[24]

3. 4. 골격

다리는 빠른 달리기에 특화된 부분이 부족한 구조였고, 갈라진 발굽으로 체중을 지탱했지만 발 뼈는 융합되지 않은 상태로 유지되었으며 발가락은 낙타 발처럼 퍼질 수 있었다. 이러한 독특한 구조는 부드러운 땅에서 움직이는 데 도움이 되었을 수 있다고 추정된다.[54] 머리는 유난히 컸고, 머리의 무게를 지탱하기 위해 강한 목 근육과 힘줄을 가지고 있었다.[55]

''아르카에오테리움''의 체간골은 다른 엔텔로돈트과 동물과 유사했다. 목은 7개의 미추골을 가지고 있었고 짧고 튼튼했으며 강한 근육을 수용했다. 이는 생전에 큰 혹을 형성했을 가능성이 있는, 처음 6개의 흉추에 걸쳐있는 뼈 능선에 의해 추가적으로 지지되었다. ''아르카에오테리움''은 단 두 개의 천추골을 가지고 있었다. 미추골은 우제목 사이에서 특이하며, 이 그룹 내에서는 기린의 꼬리와 가장 유사했다. 갈비뼈는 그렇게 큰 동물치고는 놀랍도록 가볍게 만들어졌다. 앞다리는 길쭉했고, 높고 가느다란 어깨뼈와 매우 튼튼하게 구성된 상완골을 가지고 있었다. 발은 기능적으로 두 개의 발가락이었다(두 개의 체중 부하 지절을 가짐).[14] 대부분의 우제목 동물과 마찬가지로, 셋째와 넷째 지절에 무게를 균등하게 분산시키는 중축성을 나타냈다.[13] 지절은 낙타의 지절처럼 융합되지 않았고, 발가락이 퍼질 수 있었다;[27] 이는 가상의 발 패드와 함께 ''아르카에오테리움''이 부드러운 지형에서 움직이는 데 도움이 되었을 수 있다.[24][27] 상완골과 달리 넙다리뼈는 길고 비교적 가늘었으며, 정강이뼈는 더 짧고 튼튼했다. 종아리뼈는 매우 줄어들었지만 골화되지는 않았다.[14]

용모는 소와 동등하게 거대하고 송곳니를 가지며, 얼굴 측면에 혹을 가진 페커리와 유사하다.[51] 두개골 전체 길이는 약 50cm이다.[52] 다른 엔테로돈과와 마찬가지로 혹멧돼지를 닮은 머리 부분의 안와 아래에서 옆으로 뻗은 돌기를 가지며, 또한 아래턱 측면에도 두 개의 융기상 돌기를 가진다. 이것은 단단한 식물성 음식을 씹어 부수기 위해 발달한 교근에 큰 부착부를 제공했다는 설도 있지만, 영역 다툼 등에서 사용되는 과시 행동이었다는 지적도 있다.[53] 머리 부분 자체는 엔테로돈과 비슷하지만, 안와 후부가 뼈로 구획되어 있다는 점[52], 및 후두부의 골격이 더욱 튼튼하게 만들어져 있다는 점이 다르다. 치열은 잡식성의 경향이 강하며, 덩이줄기나 열매 외에, 사육도 섭취했을 가능성도 있다. 몸통은 무거운 머리를 지탱하기 위해 어깨 부분이 융기되어 있으며, 이 점은 아메리카들소와 유사하다.[53]

4. 고생물학

화석은 북아메리카에서 다수 발견되었으며, 동과 중에서 가장 번성했던 속으로 추정된다[52]。그 외에도 중국, 몽골 등 아시아에서도 발견되고 있다[47]。

두개골에서 밝혀진 점은, 뇌 자체의 용적은 작지만 후엽이 대형화되어 후각이 발달했다는 것을 시사한다[51]。치열의 경향과 함께, 썩은 고기나 땅속의 음식 등도 찾아서 먹었을 것으로 추정된다[53]。

4. 1. 종내 상호작용

어린 ''아르카에오테리움''은 비교적 작은 측두근을 가지고 있었으며, 이 근육은 동물이 성숙해짐에 따라 크기가 커졌다. 이는 다른 엔텔로돈트과와 마찬가지로 이 속의 광대뼈 돌출부와 강한 턱이 먹이를 얻고 처리하는 과정에서 성체의 사회적 상호작용에 관여했음을 시사한다.[24] ''아르카에오테리움''의 광대뼈 돌출부는 표본에 따라 모양과 크기가 다르다. 일부 학자들은 이를 성적 이형성의 증거로 해석하는 반면,[28][29] 다른 학자들은 종내 변이의 증거로 해석한다.[13] 만약 전자의 경우를 가정한다면, 이는 자이언트숲돼지에서 보이는 것과 유사하다. 따라서 ''아르카에오테리움''의 광대뼈는 짝짓기를 위한 준비 신호를 보내는 화학적 의사소통에 사용되는 큰 눈 앞쪽의 분비샘을 지지했을 것으로 합리적으로 추정할 수 있다.[28] 전두골, 누골 및 상악골에 생긴 아문 상처, 그리고 왼쪽 뺨 돌출부가 손상된 ''A. scotti'' 표본은 적어도 일부 ''아르카에오테리움'' 개체군이 대립적 안면 물기를 했다는 것을 시사한다.[28][30] 이러한 대결에서, 한 동물은 다른 동물의 머리를 입에 물고 송곳니와 앞니로 깨물려고 시도했을 수 있는데, 이는 현대의 단봉낙타와 유사하다.[24] ''아르카에오테리움''과 같은 엔텔로돈트의 앞쪽 결절은 이러한 상호 작용 중에 완충 작용을 하는 튼튼한 피부를 지지했을 수 있다.화석은 북아메리카에서 다수 발견되었으며, 동과 중에서 가장 번성했던 속으로 추정된다[52]。그 외에도 중국, 몽골 등 아시아에서도 발견되고 있다[47]。

두개골에서 밝혀진 점은, 뇌 자체의 용적은 작지만 후엽이 대형화되어 후각이 발달했다는 것을 시사한다[51]。치열의 경향과 함께, 썩은 고기나 땅속의 음식 등도 찾아서 먹었을 것으로 추정된다[53]。

4. 2. 먹이 습성

다른 엔텔로돈트와 마찬가지로, ''아르카에오테리움''은 일반적으로 잡식 동물로 간주되며, 육식을 선호하는 경향이 있었다.[31][32] 모식종인 ''A. mortoni''는 딱딱한 과일, 줄기, 뼈와 같은 저항성 있는 물체를 물고 씹는 데 특화되어 있었다. 턱은 매우 강력했고 주로 썰어 먹는 방식으로 작동했지만, 어금니가 물체를 갈 수 있을 정도로 측면 이동도 가능했다. ''아르카에오테리움''의 이빨은 불균등한 마모 흔적을 보이며, 이는 턱의 한쪽으로 자주 씹었음을 나타낸다. ''다에오돈''과 달리 이빨에는 소위 "파이 크러스트 골절"이 나타나지 않는다. 이는 ''다에오돈''이 큰 사체를 섭취하는 데 더 특화된 반면, ''아르카에오테리움''은 그렇지 않았음을 시사한다. 이빨 마모 패턴은 앞니가 종종 식물의 잎을 뜯어내는 데 사용되었음을 시사하지만, 땅을 파고 먹이를 찾는다는 것을 나타내는 흙 긁힘은 부족하다.[24] 2001년 스콧 포스는 이를 덩굴과 같은 식물을 먹은 결과로 해석했다.[28]''아르카에오테리움''의 치아는 대부분의 현존하는 포유류 포식자와 같이 고기를 베는 데 적합하지 않았다. 대신, 강력한 목 근육을 사용하여 머리와 목을 함께 사용하여 살점을 뜯어내는 방식으로 이를 보완했다.[28] 화석 증거는 북아메리카에서 그들이 때때로 초기 낙타과 동물인 ''포에브로테리움''을 사냥했을 수 있음을 시사한다.[33] 낙타의 경추에 나타난 물린 자국은 ''아르카에오테리움''이 사냥하는 동안 먹이와 함께 달려들어 목과 머리 뒤쪽에 치명적인 물기를 가했음을 시사한다. 그 후 먹이 동물의 몸은 반으로 잘리고 뒷부분은 소비되었다. 앞부분은 나중에 소비하기 위해 식량 은닉처에 보관되었다.[34]

화석은 북아메리카에서 다수 발견되었으며, 동과 중에서 가장 번성했던 속으로 추정된다.[52] 그 외에도 중국, 몽골 등 아시아에서도 발견되고 있다.[47]

두개골에서 밝혀진 점은, 뇌 자체의 용적은 작지만 후엽이 대형화되어 후각이 발달했다는 것을 시사한다.[51] 치열의 경향과 함께, 썩은 고기나 땅속의 음식 등도 찾아서 먹었을 것으로 추정된다.[53]

4. 3. 뇌와 감각

''아르카에오테리움''의 뇌 주형은 뇌가 매우 작았음을 시사한다.[14][35] 소뇌는 작고 짧고 좁았으며, 대뇌 반구는 비례적으로 매우 작았다. 그러나 후구는 비교적 커서, ''아르카에오테리움''이 예민한 후각을 가졌음을 나타낸다.[14]두개골에서 밝혀진 점은, 뇌 자체의 용적은 작지만 후엽이 대형화되어 후각이 발달했다는 것을 시사한다.[51] 치열의 경향과 함께, 썩은 고기나 땅속의 음식 등도 찾아서 먹었을 것으로 추정된다.[53]

5. 고생태

''아르카에오테리움''은 채드론절에서 아리카리절의 북아메리카 육상 포유류 시대까지 생존했다. 이 속의 가장 초기의 발견은 화이트 리버 층의 채드론절에서 이루어졌다.[36] 화석은 화이트 리버 층, 존 데이 층, 브룰 층 및 채드론 층뿐만 아니라 텍사스의 트랜스-페코스 지역에서도 발견되었다.[37] 이 속의 가장 최근의 발견은 ''A. trippensis''의 화석이 있는 터틀 뷰트 층에서 이루어졌다;[22] 터틀 뷰트는 후기 올리고세[22] 또는 초기 마이오세에 해당한다.[38]

화석은 북아메리카에서 다수 발견되었으며, 동과 중에서 가장 번성했던 속으로 추정된다[52]。그 외에도 중국, 몽골 등 아시아에서도 발견되고 있다[47]。

두개골에서 밝혀진 점은, 뇌 자체의 용적은 작지만 후엽이 대형화되어 후각이 발달했다는 것을 시사한다[51]。치열의 경향과 함께, 썩은 고기나 땅속의 음식 등도 찾아서 먹었을 것으로 추정된다[53]。

== 서식 환경 ==

백악기에서 시신세 중기까지 많은 ''아르카에오테리움'' 화석이 화이트 강 지층에서 발견되었다.[16][36] 고토양학 분석에 따르면, 화이트 강 지층의 하부층은 수위가 높은 숲 환경이었고, 직근을 가진 쌍떡잎식물이 우세했다. 그러나 상부층은 개방되고 듬성듬성 초목이 우거진 평원을 나타낸다. 이러한 환경 변화는 에오세-올리고세 경계 전반에 걸친 지구적 건조 추세를 반영하는 것으로 여겨진다.[39] 브룰 지층의 퇴적 환경 또한 화이트 강 군의 일부로, 적어도 일부는 팽나무(''Celtis'')가 서식하는 갤러리 숲과 초원으로 여겨진다.[40] 존 데이 지층은 화이트 강 지층과 유사한 변형을 겪었다. 시신세 중기의 클라르노 너츠 베드 식물은 열대성인 반면, 올리고세 초기의 슬랜팅 리프 베드는 주로 온대 낙엽성 분류군을 보유했다. 예로는 단풍나무(''Acer''), 플라타너스(''Platanus''), 참나무(''Quercus'')와 멸종된 아보카도과의 일원(''Cinnamomophyllum'')이 있었다. 존 데이 지층 후기의 동물상의 작은 대표자로는 비누딸기(''Dipteronia''), 장미(''Rosa''), 그리고 상록 관목 속 ''Mahonia''가 있다.[41] ''아르카에오테리움''은 이러한 모든 지층에 서식한 것으로 알려져 있으며, 숲과 개방된 평원을 선호했지만,[24][42] 하천변 서식지에 자주 출몰했을 수도 있다.[43]

== 공존 동물 ==

''아르카에오테리움''은 브룰 지층과 채드론 지층을 포함한 화이트 강 군과 존 데이 지층에서 발견되었다. 채드론 지층은 브론토테레 ''메가케롭스''와 히아에노돈트 ''히아에노돈''과 같은 분류군을 보존하고 있다.[40] 화이트 강 군의 하위 단위인 브룰 지층의 오렐라 멤버는 렙티크티스 ''렙티크티스'', 언급된 ''히아에노돈'', 님라비드 ''디닉티스''와 ''호플로포네우스'', 암피키온과 ''다포에누스'', 개과 ''헤스페로키온'', 기제목 ''히라코돈''과 ''메소히푸스''(플러스 미정의 코뿔소과), 메리코이돈트 ''메리코이돈''과 ''미니오케루스'', 낙타과 ''포에브로테리움'', 렙토케리과 ''스티바르투스'', 하이퍼트라굴리과 ''하이퍼트라굴루스'', 렙토메리키네아 ''렙토메릭스'', 그리고 설치류 ''이시로미스''와 ''파라지다우모''를 보존하고 있다.[44] 아미노돈과 ''메타미노돈''은 브룰 지층의 특정 부분에서 발견된다.[40] 존 데이 지층의 로워 블루 분지 단면은 후생동물 ''헤르페토테리움'', 님라비드 ''디닉티스''와 ''호플로포네우스'', 암피키온과 ''테르노키온'', 개과 ''아르카이오키온'', ''엔드로키온''과 ''플라오키온'', 말과 ''메소히푸스''와 ''미오히푸스'', 코뿔소과 ''디케라테리움'', 페커리 ''페르코에루스''와 ''티노히우스'', 메리코이돈트 ''에포레오돈'', 아그리오케리과 ''아그리오케루스'', 하이퍼트라굴리드 ''하이퍼트라굴루스'', 그리고 설치류 ''하플로미스''(플러스 미정의 에오미과)를 보존한다.[45] 최신 종(''A. trippensis'')이 알려진 터틀 부트 지층은 개과 ''엔드로키온''과 ''렙토키온'', 님라비드 ''호플로포네우스'', 말과 ''아르카이오히푸스'', 메리코이돈트 ''메고레오돈''과 ''파라메리키우스'', 그리고 낙타과 "프로토메릭스"(''미오틸로푸스'') ''레오나르디''를 보존한다.[22][46]

5. 1. 서식 환경

백악기에서 시신세 중기까지 많은 ''아르카에오테리움'' 화석이 화이트 강 지층에서 발견되었다.[16][36] 고토양학 분석에 따르면, 화이트 강 지층의 하부층은 수위가 높은 숲 환경이었고, 직근을 가진 쌍떡잎식물이 우세했다. 그러나 상부층은 개방되고 듬성듬성 초목이 우거진 평원을 나타낸다. 이러한 환경 변화는 에오세-올리고세 경계 전반에 걸친 지구적 건조 추세를 반영하는 것으로 여겨진다.[39] 브룰 지층의 퇴적 환경 또한 화이트 강 군의 일부로, 적어도 일부는 팽나무(''Celtis'')가 서식하는 갤러리 숲과 초원으로 여겨진다.[40] 존 데이 지층은 화이트 강 지층과 유사한 변형을 겪었다. 시신세 중기의 클라르노 너츠 베드 식물은 열대성인 반면, 올리고세 초기의 슬랜팅 리프 베드는 주로 온대 낙엽성 분류군을 보유했다. 예로는 단풍나무(''Acer''), 플라타너스(''Platanus''), 참나무(''Quercus'')와 멸종된 아보카도과의 일원(''Cinnamomophyllum'')이 있었다. 존 데이 지층 후기의 동물상의 작은 대표자로는 비누딸기(''Dipteronia''), 장미(''Rosa''), 그리고 상록 관목 속 ''Mahonia''가 있다.[41] ''아르카에오테리움''은 이러한 모든 지층에 서식한 것으로 알려져 있으며, 숲과 개방된 평원을 선호했지만,[24][42] 하천변 서식지에 자주 출몰했을 수도 있다.[43]''아르카에오테리움''은 브룰 지층과 채드론 지층을 포함한 화이트 강 군과 존 데이 지층에서 발견되었다. 채드론 지층은 브론토테레 ''메가케롭스''와 히아에노돈트 ''히아에노돈''과 같은 분류군을 보존하고 있다.[40] 화이트 강 군의 하위 단위인 브룰 지층의 오렐라 멤버는 렙티크티스 ''렙티크티스'', 언급된 ''히아에노돈'', 님라비드 ''디닉티스''와 ''호플로포네우스'', 암피키온과 ''다포에누스'', 개과 ''헤스페로키온'', 기제목 ''히라코돈''과 ''메소히푸스''(플러스 미정의 코뿔소과), 메리코이돈트 ''메리코이돈''과 ''미니오케루스'', 낙타과 ''포에브로테리움'', 렙토케리과 ''스티바르투스'', 하이퍼트라굴리과 ''하이퍼트라굴루스'', 렙토메리키네아 ''렙토메릭스'', 그리고 설치류 ''이시로미스''와 ''파라지다우모''를 보존하고 있다.[44] 아미노돈과 ''메타미노돈''은 브룰 지층의 특정 부분에서 발견된다.[40] 존 데이 지층의 로워 블루 분지 단면은 후생동물 ''헤르페토테리움'', 님라비드 ''디닉티스''와 ''호플로포네우스'', 암피키온과 ''테르노키온'', 개과 ''아르카이오키온'', ''엔드로키온''과 ''플라오키온'', 말과 ''메소히푸스''와 ''미오히푸스'', 코뿔소과 ''디케라테리움'', 페커리 ''페르코에루스''와 ''티노히우스'', 메리코이돈트 ''에포레오돈'', 아그리오케리과 ''아그리오케루스'', 하이퍼트라굴리드 ''하이퍼트라굴루스'', 그리고 설치류 ''하플로미스''(플러스 미정의 에오미과)를 보존한다.[45] 최신 종(''A. trippensis'')이 알려진 터틀 부트 지층은 개과 ''엔드로키온''과 ''렙토키온'', 님라비드 ''호플로포네우스'', 말과 ''아르카이오히푸스'', 메리코이돈트 ''메고레오돈''과 ''파라메리키우스'', 그리고 낙타과 "프로토메릭스"(''미오틸로푸스'') ''레오나르디''를 보존한다.[22][46]

화석은 북아메리카에서 다수 발견되었으며, 동과 중에서 가장 번성했던 속으로 추정된다.[52] 그 외에도 중국, 몽골 등 아시아에서도 발견되고 있다.[47] 두개골에서 밝혀진 점은, 뇌 자체의 용적은 작지만 후엽이 대형화되어 후각이 발달했다는 것을 시사한다.[51] 치열의 경향과 함께, 썩은 고기나 땅속의 음식 등도 찾아서 먹었을 것으로 추정된다.[53]

5. 2. 공존 동물

화석은 북아메리카에서 다수 발견되었으며, 동과 중에서 가장 번성했던 속으로 추정된다.[52] 그 외에도 중국, 몽골 등 아시아에서도 발견되고 있다.[47]

두개골에서 밝혀진 점은, 뇌 자체의 용적은 작지만 후엽이 대형화되어 후각이 발달했다는 것을 시사한다.[51] 치열의 경향과 함께, 썩은 고기나 땅속의 음식 등도 찾아서 먹었을 것으로 추정된다.[53]

참조

[1]

논문

The ancient fauna of Nebraska: a description of remains of extinct Mammalia and Chelonia, from the Mauvaises Terres of Nebraska

https://www.biodiver[...]

1853

[2]

논문

Abstract of remarks made before a meeting of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia

1850

[3]

논문

Notice of new Tertiary mammals

https://ajsonline.or[...]

1873-06-01

[4]

논문

Report on the vertebrate paleontology of Colorado

https://darwin-onlin[...]

1874

[5]

논문

Entelodonts in the Marsh collection

https://www.semantic[...]

1920-10-01

[6]

논문

Entelodonts in the Marsh Collection; Part II. The genus Archaeotherium.

1920

[7]

논문

New or imperfectly known rodents and ungulates from the John Day Series.

1905

[8]

서적

Entelodonts from the Big Badlands of South Dakota in the Geological Museum of Princeton University. Investigation Aided by a Grant from the Marsh Fund of the National Academy of Sciences

https://archive.org/[...]

Proceedings of the American Philosophical Society

1921-01-01

[9]

논문

Taxonomy and distribution of Daeodon, an Oligocene-Miocene entelodont (Mammalia: Artiodactyla) from North America

https://www.biodiver[...]

1998

[10]

논문

Contributions to the extinct vertebrate fauna of the western territories.

1857

[11]

서적

A revision of the Entelodontidae

https://www.biodiver[...]

Published by the authority of the Board of Trustees of the Carnegie Institute

1909

[12]

논문

A revision of the Entelodontidae

https://www.biodiver[...]

[13]

서적

The Evolution of Artiodactyls

Johns Hopkins University Press

[14]

논문

The Mammalian Fauna of the White River Oligocene: Part IV. Artiodactyla

1940

[15]

논문

Les grands mammifères chefs de file de l'immigration Oligocène et le problème de la limite Eocene-Oligocene en Europe.

1979

[16]

논문

A survey of the species of entelodonts (Mammalia, Artiodactyla) of the John Day Basin, Oregon.

1998

[17]

논문

A review of the Upper Eocene Artiodactyla of North America

https://repository.s[...]

1955

[18]

논문

A new entelodont (Artiodactyla, Mammalia) from the late Eocene of China and its phylogenetic implications

2023

[19]

논문

Morphological Support for a Close Relationship between Hippos and Whales

https://www.jstor.or[...]

2003

[20]

논문

Relationships of Cetacea (Artiodactyla) Among Mammals: Increased Taxon Sampling Alters Interpretations of Key Fossils and Character Evolution

https://journals.plo[...]

2009-09-23

[21]

서적

Late Eocene Entelodonts (Mammalia: Artiodactyla) From Inner Mongolia, China

https://archive.org/[...]

1996

[22]

논문

Cenozoic rocks and faunas of Turtle Butte, south-central South Dakota. Bulletin of the AMNH ; v. 138, article 7

https://digitallibra[...]

1968

[23]

논문

Ungulates of the Toledo Bend Local Fauna (Late Arikareean, Early Miocene), Texas Coastal Plain

https://www.floridam[...]

1999

[24]

간행물

A Functional Interpretation of the Masticatory System and Paleoecology of Entelodonts

https://www.jstor.or[...]

Joeckel, R. M.

1990

[25]

논문

Additions to the Whitneyan Fauna of South Dakota

https://www.jstor.or[...]

1951

[26]

논문

Hogs, hippos or bears? Paleodiet of European Oligocene anthracotheres and entelodonts

https://www.scienced[...]

2023-02-01

[27]

간행물

THE EVOLUTION OF THE UNGULIGRADE MANUS IN ARTIODACTYLS

https://www.jstor.or[...]

CLIFFORD, ANDREW B.

2010

[28]

문서

Systematics and paleobiology of the Entelodontidae (Mammalia, Artiodactyla)

Foss, S. E.

2001

[29]

서적

The White River Badlands: Geology and Paleontology

https://books.google[...]

Indiana University Press

2015-05-25

[30]

논문

Entelodonts from the Big Badlands of South Dakota in the Geological Museum of Princeton University. Investigation Aided by a Grant from the Marsh Fund of the National Academy of Sciences

https://www.jstor.or[...]

1921

[31]

논문

Osteologie of two fossil ungulate species from Entelodon and Gelocus Aymardi.

1875

[32]

논문

The oldest representative of Entelodontoidea (Artiodactyla, Suiformes) from the Middle Eocene of Khaichin Ula II, Mongolia, and some evolutionary features of this superfamily

https://link.springe[...]

2008-10-01

[33]

웹사이트

Camels

http://whiteriver.we[...]

2019-05-18

[34]

논문

Abstract of Papers. Fifty-ninth Annual Meeting Society of Vertebrate Paleontology

https://www.jstor.or[...]

1999

[35]

간행물

Recent Advances in Paleoneurology

https://www.scienced[...]

Elsevier

2024-12-05

[36]

논문

Tertiary geology of the Beaver Rim area, Fremont and Natrona Counties, Wyoming

https://pubs.usgs.go[...]

1964

[37]

논문

Early Tertiary vertebrate faunas, Vieja Group, Trans-Pecos Texas: Entelodontidae

1971

[38]

논문

Magnetostratigraphy and paleontology of Wagner Quarry, (late Oligocene, early Arikareean) basal Arikareean Group of the Pine Ridge Region, Dawes County, Nebraska

https://www.floridam[...]

2007

[39]

논문

PALEOSOLS AND ICHNOFOSSILS OF THE WHITE RIVER FORMATION OF COLORADO: INSIGHT INTO SOIL ECOSYSTEMS OF THE NORTH AMERICAN MIDCONTINENT DURING THE EOCENE-OLIGOCENE TRANSITION

https://pubs.geoscie[...]

2007-03-01

[40]

간행물

19. Paleosols and Changes in Climate and Vegetation across the Eocene/Oligocene Boundary

https://www.degruyte[...]

Princeton University Press

2024-12-06

[41]

논문

Late Eocene fossil plants of the John Day Formation, Wheeler County, Oregon.

https://npshistory.c[...]

2000

[42]

논문

Stable isotope paleoecology of White River ungulates during the Eocene–Oligocene climate transition in northwestern Nebraska

https://www.scienced[...]

2013-04-01

[43]

논문

Paleoecology of Nebraska's ungulates during the Eocene-Oligocene climate transition

https://digitalcommo[...]

2013-01-01

[44]

웹사이트

PBDB Collection

https://paleobiodb.o[...]

2024-12-05

[45]

웹사이트

PBDB Collection

https://paleobiodb.o[...]

2024-12-05

[46]

간행물

6. Mammalian Biochronology of the Arikareean Through Hemphillian Interval (Late Oligocene Through Early Pliocene Epochs)

https://www.degruyte[...]

Columbia University Press

2024-12-06

[47]

서적

絶滅巨大獣の百科

[48]

웹사이트

PaleoBiology Database: Archaeotherium, basic info

http://paleodb.org/c[...]

[49]

문서

Memoirs of the Carnegie Museum

1909

[50]

문서

The mammalian fauna of the White River Oligocene; Part 4, Artiodactyla; Part 5, Perissodactyla. Transactions of the American Philosophical Society 28(4):363

1940

[51]

서적

The Marshall Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals

Marshall Editions

[52]

서적

絶滅哺乳類図鑑

[53]

서적

絶滅巨大獣の百科

[54]

논문

ARTIODACTYLS의 UNGULIGRADE MANUS의 진화

2010

[55]

서적

공룡과 선사 시대 동물에 관한 마샬 그림 백과사전

https://archive.org/[...]

Marshall Editions

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com