안항구에라

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

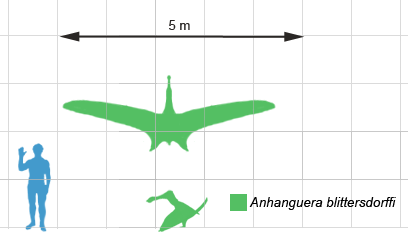

안항구에라는 약 4.6m의 날개 길이를 가진 물고기를 먹는 익룡으로, 위턱과 아래턱 앞쪽에 볏이 있고 턱은 좁아졌지만 끝부분은 숟가락 모양으로 확장된 특징을 가진다. 안항구에라는 볏과 이빨의 미묘한 차이로 친척들과 구별되며, 2003년 연구에 따르면 머리를 기울여 균형을 감지하고 눈구멍에 공막륜을 가지고 있었다. 안항구에라는 두 종으로 분류되며, 멸종된 종인 A. araripensis는 논란이 있다. "프라이세사우루스"는 무효명으로 판명되었으며, 안항구에라는 네 발 보행을 했을 것으로 추정된다. 학명은 투피족 신화의 악령 '아냥가'에서 유래되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 백악기의 익룡 - 프테라노돈

프테라노돈은 백악기 후기 북아메리카에서 서식한 이빨 없는 익룡 속으로, 날개폭이 최대 9미터에 달하며 수컷은 큰 머리 볏을 가지고 있고 주로 물고기를 잡아먹었을 것으로 추정된다. - 백악기의 익룡 - 케찰코아틀루스

케찰코아틀루스는 백악기 후기 북아메리카에 살았던 날개폭 11m에 달하는 아즈다르크과 익룡으로, 아즈텍 신화의 신 이름에서 유래했으며 단편적인 화석으로 발견되어 형태와 생태 연구가 진행 중이고 다양한 복원도와 모형으로 대중에게 알려져 있다. - 1985년 기재된 화석 분류군 - 파란트로푸스 아에티오피쿠스

파란트로푸스 아에티오피쿠스는 약 260만~330만 년 전 아프리카 동부에 살았던 파란트로푸스속의 초기 종으로, '강건한 오스트랄로피테쿠스'라고도 불리며 두개골 KNM WT 17000("블랙 스컬")을 통해 알려져 있고, 파란트로푸스 보이세이의 조상으로 여겨지나 분류학적 위치와 유효성에 대한 논쟁이 있으며 오스트랄로피테쿠스 아파렌시스와 유사한 특징을 가진다. - 1985년 기재된 화석 분류군 - 카르노타우루스

카르노타우루스는 후기 백악기 남아메리카에 살았던 아벨리사우루스과의 수각류 공룡으로, 눈 위의 뿔, 짧고 깊은 두개골, 작은 앞다리가 특징이며, 비교적 완전한 골격과 피부 화석 덕분에 아벨리사우루스과의 진화와 생태 연구에 중요한 종인 카르노타우루스 사스트레이가 유일하게 알려진 종이다. - 모로코의 화석 - 둔클레오스테우스

둔클레오스테우스는 데본기에 살았던 멸종된 판피류 어류로, 갑옷판으로 덮인 몸과 강력한 턱뼈를 가지고 다른 어류나 생물을 사냥했을 것으로 추정된다. - 모로코의 화석 - 아라리페수쿠스

아라리페수쿠스는 백악기 시대 남아메리카, 아프리카, 마다가스카르에 서식했고 곤드와나 기원을 시사하는 화석이 발견되었으며 튀어나온 주둥이, 큰 눈, 골배엽을 가진 육지 활동에 적합했을 것으로 추정되는 멸종된 악어형류 속이다.

| 안항구에라 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 학명 | Anhanguera |

| 명명자 | Campos & Kellner, 1985 |

| 모식종 | Anhanguera blittersdorffi |

| 모식종 명명자 | Campos & Kellner, 1985 |

| 기타 종 | A. araripensis? (Peter Wellnhofer, 1985) A. piscator (Kellner & Tomida, 2000) A. robustus? (Wellnhofer, 1987) A. santanae? (Wellnhofer, 1985) A. spielbergi''? (Veldmeijer, 2003) |

| 시대 | 알비안절-세노마눔절, ~ 백만년 전 |

| 속의 동의어 | |

| 속 동의어 | "Pricesaurus" (Martins-Neto, 1986, nomen nudum) |

| A. araripensis 동의어 | Coloborhynchus araripensis (Wellnhofer, 1985) Santanadactylus araripensis Wellnhofer, 1985 |

| A. piscator 동의어 | Coloborhynchus piscator (Kellner & Tomida, 2000) |

| A. robustus 동의어 | Coloborhynchus robustus (Wellnhofer, 1987) Tropeognathus robustus (Wellnhofer, 1987) Anhanguera piscator? (Kellner & Tomida, 2000) |

| A. santanae 동의어 | Araripesaurus santanae Wellnhofer, 1985 |

| A. spielbergi 동의어 | Coloborhynchus spielbergi Veldmeijer, 2003 Maaradactylus spielbergi (Veldmeijer, 2003) |

| 분류 정보 (한국어 위키백과) | |

| 목 | 익룡목 Pterosauria |

| 아목 | 익지룡아목 Pterodactyloidea |

| 과 | 안항구에라과 Anhangueridae |

| 속 | 안항구에라속 Anhanguera |

| 참고 문헌 | |

2. 특징

''안항구에라''는 날개 길이가 약 4.6m인 물고기를 먹는 동물이었다.[3] 다른 많은 안항구에라과 동물처럼, ''안항구에라''는 위턱과 아래턱 앞쪽에 둥근 볏을 가지고 있었으며, 이 볏 안에는 각진, 원뿔형이지만 굽은 다양한 크기와 방향의 이빨들이 채워져 있었다. 친척들과 마찬가지로 턱의 폭은 좁아졌지만 끝 부분에서 넓고 숟가락 모양의 로제트 형태로 확장되었다. 모든 ''안항구에라''에 턱 볏이 있는 것은 아니었는데, 볏이 있는 개체들은 볏이 없는 개체들과 나이 및/또는 성별이 다를 수 있으며, 볏은 성 선택에 의해 영향을 받을 수 있다.[4] ''안항구에라''는 볏과 이빨의 미묘한 차이로 친척들과 구별된다. 가까운 친척인 ''콜로보린쿠스''와 ''오르니토케이루스''와 달리, ''안항구에라''의 위턱 볏은 주둥이 끝에서 시작되지 않고 두개골의 더 뒤쪽에서 시작되었다. 많은 프테라노돈과(특히 프테라노돈과 ''루도닥틸루스''와 같은 안항구에라과)처럼 ''안항구에라''는 두개골 뒤쪽에서 튀어나온 추가적인 볏을 가지고 있었다. 그러나 이 동물들에게서는 작고 무딘 돌기로 축소되었다.[5]

안항구에라(Anhanguera)는 브라질에서 발견된 익룡의 한 속이다. 안항구에라는 크게 두 종, 즉 ''A. 블리터스도르피''(A. blittersdorfi)와 ''A. 피스카토르''(A. piscator)로 나뉜다.

2003년 연구에 따르면, ''안항구에라''는 내이 구조로 인해 머리를 땅에 대해 기울여서 유지했으며, 이는 동물이 균형을 감지하는 데 도움이 되었다.[6] ''안항구에라''는 눈구멍에 공막륜이라고 불리는 뼈 고리를 가지고 있었다. 이 디스크는 프테로사우루스의 눈에 지지대를 제공했을 수 있다. 공막륜은 일부 현존하는 척추동물 종에서 발견된다.[7] 예를 들어, 현대의 조류는 공막륜을 가지고 있다.[7]

날개 너비는 약 4~5m 정도로, 어식을 한 것으로 여겨진다. 길게 뻗은 주둥이 때문에 머리 부분이 매우 길어져, 비교적 축소된 몸통의 2배 길이에 달한다. 주둥이에는 골질 능선이 볏 모양으로 발달해 있는데, 물고기를 잡기 위해 수면에 주둥이를 찔러 넣을 때 물을 가르면서 저항을 줄이는 역할을 했을 것으로 생각된다. 이와 비슷한 물 가르기는 트로페오그나투스나 크리오링크스에서도 발달해 있지만, 크리오링크스 등의 능선이 주둥이 끝에 위치해 있는 반면, 안항구에라의 능선은 주둥이 끝에서 약간 뒤쪽에 존재한다. 익룡은 앞다리가 날개가 되어 원래 앞다리와 뒷다리의 비율이 큰데, 안항구에라에서는 그 차이가 더욱 커서, 상대적으로 뒷다리가 작다.

3. 분류

아래는 안드레스와 마이어스(2013)의 연구에 따른 프테라노돈티아 내 안항구에라 속의 계통 발생학적 위치를 나타낸 분기도이다.[12]

안항구에라과를 독립적인 과로 보는 견해(Kellner 2003, Wellnhofer 1991)와 오르니토케이루스과의 안항구에라아과로 보는 견해(Unwin, 2003)가 있다.

3. 1. 논란이 되는 종 및 의문명

2017년 검토에 따르면 ''A. araripensis'', ''A. robustus'', ''A. santanae''는 진단이 불가능한 재료에 기반하고 있어 의문명으로 밝혀졌다.[10]

| 종명 | 분류 이력 |

|---|---|

| A. araripensis | Santanadactylus araripensis Wellnhofer 1985 [또한 Coloborhynchus로 분류됨] |

| A. cuvieri | Ornithocheirus cuvieri = Pterodactylus cuvieri Bowerbank 1851 [현재 Cimoliopterus로 분류됨] |

| A. fittoni | Pterodactylus fittoni Owen 1858 |

| A. robustus | Tropeognathus robustus Wellnhofer 1987 [또한 Coloborhynchus로 분류됨] |

| A. ligabuei | Cearadactylus ligabuei Dalla Vecchia 1993 [또한 Coloborhynchus 또는 Cearadactylus로 분류됨] |

| A. santanae | Araripesaurus santanae Wellnhofer 1985 |

익룡 화석은 단편적인 경우가 많아, 유효한 분류군에 대한 논쟁이 끊이지 않는다.

4. "프라이세사우루스"

1986년, 라파엘 지오이아 마르틴스-네토는 상파울루에서 열린 ''브라질 과학 진흥 협회''의 제38회 연례 총회에서 강연 중 "프라이세사우루스 메갈로돈"(Pricesaurus megalodon)이라는 익룡의 발견을 보고했다. 이 회의의 초록은 그 해 ''Ciência e Cultura'' 잡지에 게재되었다. 속명은 렐웰린 아이보 프라이스를 기리기 위해 지어졌다. 종명은 그리스어 μέγας, ''메가스''(megas, "큰")와 ὀδών, ''오돈''(odon, "이빨")에서 유래했다.[13]

이 종은 마르틴스-네토가 단일 개체에서 유래했다고 여긴 두 개의 공동 모식표본을 기반으로 했는데, 그는 이를 두 개의 노듈에서 상업적인 화석 딜러로부터 따로따로 입수했다. 표본 CPCA 3592는 9cm 길이의 주둥이의 뾰족한 부분이었고, 표본 CPCA 3591은 18cm 길이의 두개골 중간 부분이었다. 따라서 ''프라이세사우루스''(Pricesaurus)는 두개골 재료로만 알려져 있다. 두 표본 모두 아라리페 분지의 로물도 멤버에서 발견되었을 가능성이 있으며, 둘 다 ''샤파다 두 아라리페 고생물학 연구 센터''의 소장품이다.[13]

마르틴스-네토는 전상악골의 너비, 가깝게 위치한 이빨, 깊은 전상악골 치아 소켓, 그리고 ''비안와'' 앞쪽의 둥근 모양의 네 가지 독특한 특징을 진단으로 제시했다. 그러나 1988년 알렉산더 켈너는 표본들이 거의 확실히 서로 다른 개체를 나타냈기 때문에 ''프라이세사우루스''가 무효명이라고 결론 내렸다. 켈너에 따르면, 주둥이는 두개골 중간 부분보다 더 큰 동물에서 온 것이었다. 또한, 진단에는 진정한 고유 파생형질이 포함되어 있지 않았다.[14]

2012년, 펠리페 리마 피네이루와 동료들의 출판물은 표본에 대한 최초의 상세한 연구를 제시했다. 화석들이 실제로 다른 개체에서 나왔으며, 크기가 반드시 일치하지는 않는다는 결론이 내려졌다. 주둥이는 다섯 번째와 여섯 번째 치아 쌍이 네 번째와 일곱 번째보다 작다는 것을 보여주었고, 이 표본은 동일한 치아 패턴을 보이는 ''Anhanguera blittersdorffi''와 ''Anhanguera piscator'' 사이에서 의문명으로 구분할 수 없게 만들었다. 두 표본 모두 ''Anhanguera'' sp.로 언급되었다. 피네이루 등은 또한 ''프라이세사우루스''가 초록에서 명명되었기 때문에 무명이라고 언급했다.[15]

5. 생태

''안항구에라''(Anhanguera)는 날개 길이가 약 4.6m인 물고기를 먹는 동물이었다.[3] 다른 많은 안항구에라과와 마찬가지로, ''안항구에라''는 위턱과 아래턱 앞쪽에 둥근 볏을 가지고 있었으며, 이 볏 안에는 각진, 원뿔형이지만 굽은 다양한 크기와 방향의 이빨들이 채워져 있었다. 턱의 폭은 좁아졌지만 끝 부분에서 넓고 숟가락 모양의 로제트 형태로 확장되었다.[4] ''안항구에라''는 볏과 이빨의 미묘한 차이로 친척들과 구별된다. 가까운 친척인 ''콜로보린쿠스(Coloborhynchus)''와 ''오르니토케이루스(Ornithocheirus)''와 달리, ''안항구에라''의 위턱 볏은 주둥이 끝에서 시작되지 않고 두개골의 더 뒤쪽에서 시작되었다.[5]

2003년 연구에 따르면, ''안항구에라''는 내이 구조로 인해 머리를 땅에 대해 기울여서 유지했으며, 이는 동물이 균형을 감지하는 데 도움이 되었다.[6] ''안항구에라''는 눈구멍에 공막륜이라고 불리는 뼈 고리를 가지고 있었다. 이 디스크는 프테로사우루스의 눈에 지지대를 제공했을 수 있다. 공막륜은 일부 현존하는 척추동물 종에서 발견된다. 예를 들어, 현대의 조류는 공막륜을 가지고 있다.[7]

날개 너비는 약 4~5m 정도로, 어식을 한 것으로 여겨진다. 길게 뻗은 주둥이 때문에 머리 부분이 매우 길어져, 비교적 축소된 몸통의 2배 길이에 달한다. 주둥이에는 골질 능선이 볏 모양으로 발달해 있는데, 물고기를 잡기 위해 수면에 주둥이를 찔러 넣을 때 물을 가르면서 저항을 줄이는 역할을 했을 것으로 생각된다. 이와 비슷한 물 가르기는 트로페오그나투스나 크리오링크스에서도 발달해 있지만, 크리오링크스 등의 능선이 주둥이 끝에 위치해 있는 반면, 안항구에라의 능선은 주둥이 끝에서 약간 뒤쪽에 존재한다. 익룡은 앞다리가 날개가 되어 원래 앞다리와 뒷다리의 비율이 큰데, 안항구에라에서는 그 차이가 더욱 커서, 상대적으로 뒷다리가 작다.

채식은 해면 가까이에서 비행하면서 이루어졌을 것으로 생각된다. 해면에서 먹이가 되는 물고기를 발견하면, 주둥이를 물속에 찔러 넣는 동시에 뒤로 크게 휘두르면서 비행하면서 먹이와의 상대 속도 차이를 줄여 물고기를 잡는 방법이나, 주둥이 끝을 물속에 꽂으면서 비행하여 물고기를 물어 잡는 방법이 생각되고 있다. 주둥이 상하로 발달한 능선은 주둥이를 물속에 넣었을 때 물의 저항을 줄이기 위해 존재했을 것으로 생각된다.

다른 많은 익룡과 마찬가지로, 번식 방법 등에 대해서는 밝혀지지 않았다.

6. 명칭의 유래

학명인 ''안항구에라''(Anhanguera)는 원주민인 투피족의 신화에서 악마·악령으로 여겨지는 정령의 이름 '아냥가'(Anhanga)에 '오래된 자'를 의미하는 "네라"(nera)를 붙인 말로, "늙은 악마"라는 의미로 해석된다.[1]

다만, 이 단어는 이 생물을 위해 새로 만들어진 이름이 아니라, 브라질에서는 Anhangüera(포르투갈어에서는 "아냥게라"로 발음)라고 이름 붙여진 지명 등이 비교적 흔히 보인다.[1]

원래 아냥게라는 브라질 내륙부 개척자 중 한 명인 '''바르톨로메우 부에노 다 시우바'''(Bartolomeu Bueno da Silva 1672-1740)의 별명이며, 동명의 지명은 그를 기려 명명되었다. 개척자라고는 하지만 그가 오지에 들어간 이유는 금과 노예 획득을 위해서였으며, 원주민에게는 침략자·강탈자였다. 때문에 그는 원주민으로부터 악마라는 의미를 담아 아냥게라라는 이름으로 불렸다.[1]

하지만, 기재 논문의 명칭 설명에서는 투피어의 어원 설명이 언급되어 있으며, 이를 순순히 받아들인다면, ''안항구에라''(Anhanguera)라는 명칭은 부에노 다 시우바나 그를 기려 붙여진 지명에서 유래된 것이 아니라, 직접적으로 투피어에서 유래된 것이라고 봐야 한다.[1]

참조

[1]

논문

New toothed pterosaurs (Pterosauria: Ornithocheiridae) from the middle Cretaceous Kem Kem beds of Morocco and implications for pterosaur palaeobiogeography and diversity

[2]

서적

"Um novo exemplar de ''Anhanguera blittersdorffi'' (Reptilia, Pterosauria) da formação Santana, Cretaceo Inferior do Nordeste do Brasil."

Congresso Brasileiro de Paleontologia, Rio de Janeiro

[3]

간행물

ON THE OCCURRENCE OF PTEROSAURIA IN EXU, PERNAMBUCO (LOWER CRETACEOUS ROMUALDO FORMATION, ARARIPE BASIN), NORTHEASTERN BRAZIL.

https://www.ufpe.br/[...]

2016-08-25

[4]

논문

The ontogenetic growth of Anhangueridae (Pterosauria, Pterodactyloidea) premaxillary crests as revealed by a crestless Anhanguera specimen

https://doi.org/10.1[...]

2022-10-11

[5]

서적

"Description of a new species of Anhangueridae (Pterodactyloidea) with comments on the pterosaurfauna from the Santana Formation (Aptian–Albian), northeastern Brazil."

Tokyo, National Science Museum

[6]

논문

"Neuroanatomy of flying reptiles and implications for flight, posture and behaviour."

[7]

웹사이트

Avian Musings: "going beyond the field mark": Sclerotic Rings; still in the dark about their true function

https://avianmusing.[...]

2017-01-30

[8]

간행물

"''Coloborhynchus'' from the Lower Cretaceous Santana Formation, Brazil (Pterosauria, Pterodactyloidea, Anhangueridae); an update."

[9]

간행물

Preliminary description of a skull and wing of a Brazilian Cretaceous (Santana Formation; Aptian-Albian) pterosaur (Pterodactyloidea) in the collection of the AMNH.

[10]

논문

"''Anhanguera'' taxonomy revisited: is our understanding of Santana Group pterosaur diversity biased by poor biological and stratigraphic control?"

2017

[11]

간행물

"Description of ''Coloborhynchus spielbergi'' sp. nov. (Pterodactyloidea) from the Albian (Lower Cretaceous) of Brazil."

[12]

논문

Lone Star Pterosaurs

[13]

간행물

"''Pricesaurus megalodon'' nov. gen. nov. sp. (Pterosauria, Pterodactyloidea), Cretaceo Inferior, Chapada do Araripe (NE-Brasil)."

[14]

간행물

"Sobre um novo pterossauro com crista sagital da Bacia do Araripe, Cretáceo Inferior do Nordeste do Brasil"

[15]

간행물

"What is “Pricesaurus megalodon”? Reassessment of an enigmatic pterosaur"

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com