언월도

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

언월도는 긴 자루에 초승달 모양의 칼날이 달린 중국의 전통 무기로, 특히 관우의 청룡언월도로 유명하다. 역사적으로는 11세기 《무경총요》에 처음 등장하며, 명나라와 청나라 시대에 군 장교 시험 도구로 사용되었다. 현대에는 무술 훈련에 사용되며, 소설 《삼국지연의》의 영향으로 대중문화에서 널리 활용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중국의 장병무기 - 사모 (무기)

- 베트남의 무기 - 교총

교총은 베트남의 화약 무기 사용 역사, 특히 쩐 왕조의 수포, 호 왕조의 신기총 개발, 후 레 왕조의 화약 무기 활용, 서양 무기 도입, 찐-응우옌 시대의 군사력 강화, 그리고 아케부스의 역할과 관련된 내용을 다룬다. - 중국의 무기 - 무경총요

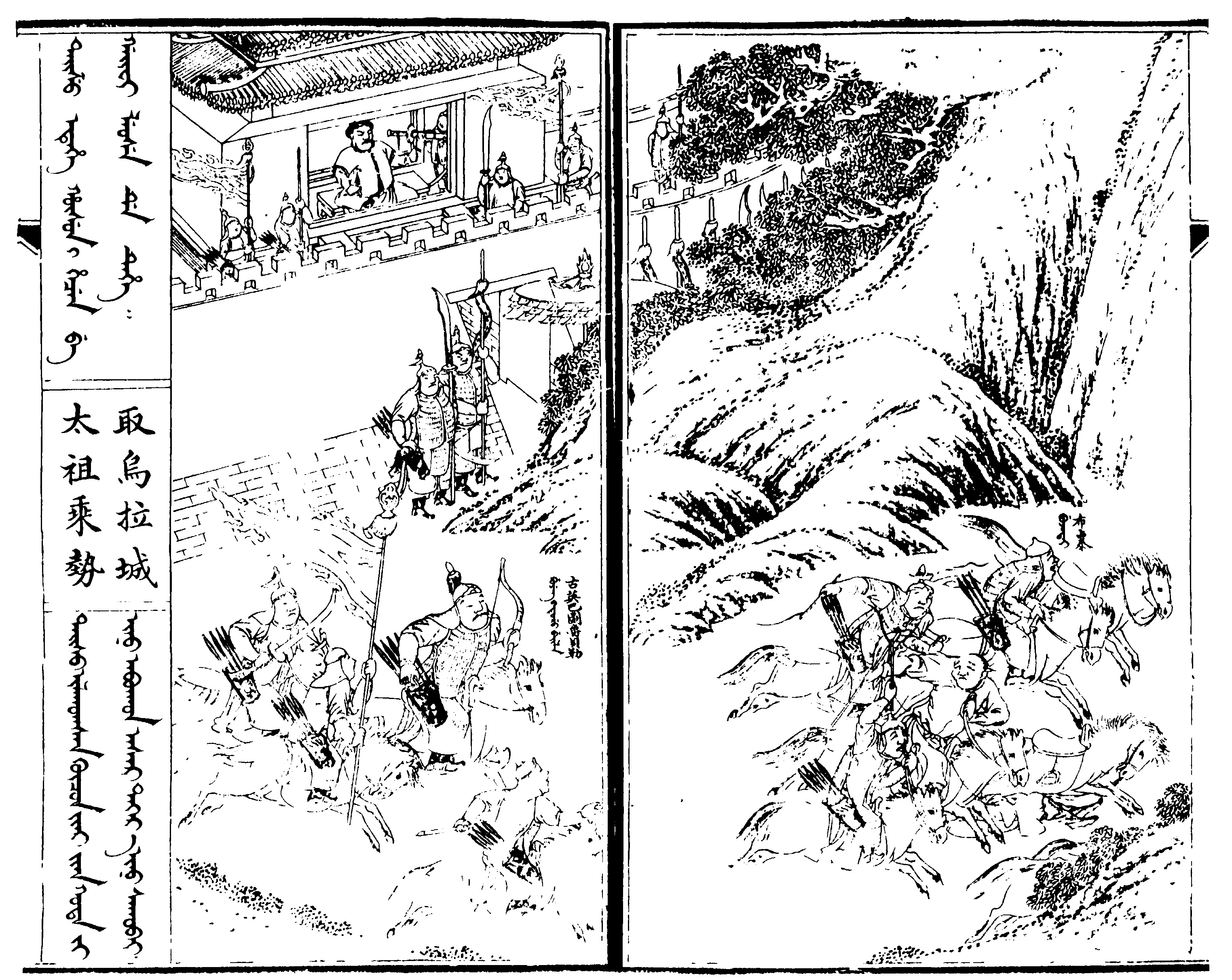

북송 인종의 명으로 1040년부터 1044년까지 편찬된 《무경총요》는 당시의 군사 지식을 집대성한 방대한 군사서로, 군사 제도, 전략, 전술, 무기 기술, 해상 전투 기술, 음양오행설, 점술 등 다양한 내용을 담고 있으며, 중국 군사사와 과학기술사 연구에 중요한 자료로 평가받는다. - 중국의 무기 - 쇠뇌

쇠뇌는 활을 가로로 얹어 활시위를 고정하는 장치와 방아쇠를 갖춘 활의 일종으로, 활시위를 당긴 상태 유지가 용이하고 훈련 없이도 사용 가능하여 군사적, 사냥, 스포츠, 특수 목적 등 다양한 용도로 사용되었다.

| 언월도 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 종류 | 중국의 장병기 |

| 용도 | 참마도 |

| 사용 국가 | 중국 |

| 명칭 | |

| 명칭 | 관도 (關刀/关刀) |

| 로마자 표기 | guāndāo |

| 표준 중국어 | guān dāo |

| 별칭 | 언월도 (偃月刀/ yǎnyuèdāo) |

| 로마자 표기 (별칭) | yǎnyuèdāo |

| 설명 | |

| 외형 | 자루 끝에 칼날이 달린 형태 |

| 길이 | 1.5 ~ 1.8 m (추정) |

| 특징 | 칼날 한쪽에 초승달 모양의 날이 덧붙여진 형태 |

2. 역사

전설에 따르면, 언월도는 3세기 초 관우 장군이 발명했으며, 그의 이름을 따서 명명되었다고 한다. 그는 대장장이에게 형태와 크기를 지정했고, 자신의 큰 체격과 힘 덕분에 이러한 무기를 휘두를 수 있었다고 전해진다. 관우의 언월도는 "청룡언월도"라 불렸으며, 무게는 82 근으로, 명나라 기준으로 약 48.38kg에 달했다.

그러나 나관중의 소설 ''삼국지연의''에서 관우가 언월도를 휘두르는 묘사는 시대착오적인 것으로 보인다. 역사적으로 관우가 이러한 무기를 사용했다는 증거는 없으며, 실제로 언월도는 11세기 무경총요에 처음 등장하기 때문에 관우 시대에는 존재하지 않았을 가능성이 크다. 이는 대중문화에서 비롯된 오해일 수 있다.

도홍경 (456-536)의 ''고금도검록''에는 관우가 무두산 철광석으로 한 쌍의 검을 만들었다는 기록이 있는데, 이는 관우가 자신의 무기를 발명했다는 이야기에 영감을 주었을 수 있다. 그러나 이는 관우가 언월도나 그와 유사한 무기를 사용하지 않았음을 시사한다. 포도나 대도와 같은 자루 달린 무기는 양손으로 사용했기 때문에 한 쌍으로 만들지 않았을 것이기 때문이다.

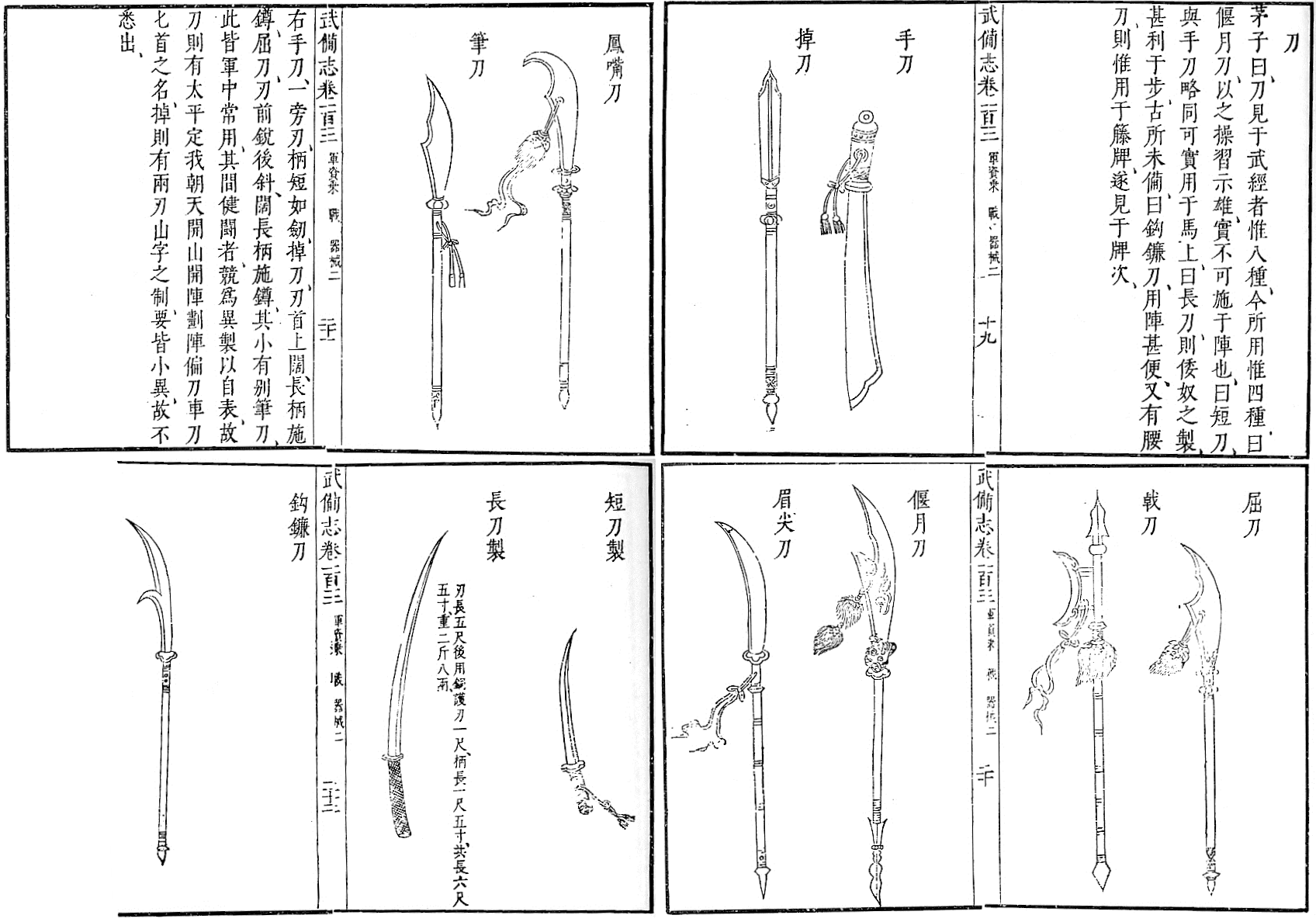

일부 역사가들은 언월도가 당나라 이전에는 흔하지 않았다고 주장하지만, 역사적 증거는 창작의 허가에 해당한다고 본다. 11세기 북송 시대의 군사 교본인 《무경총요》에 언월도, 즉 관도가 처음 등장한다. 이 책에는 도팔색(刀八色)이라 하여 여덟 종류의 도(刀)가 나오는데, 그중 장병기(長兵器)는 굴도(屈刀), 엄월도(偃月刀), 미첨도(眉尖刀), 봉취도(鳳嘴刀), 필도(筆刀), 극도(戟刀), 조도( ছো刀)의 7가지이다.

《무경총요》에 따르면, 엄월도는 칼날 뒷부분에 구멍이 뚫려 있고, 자루 끝의 쇠붙이에도 작은 칼날이 달려 있다. 미첨도는 칼끝이 뾰족하고, 봉취도는 칼끝이 봉황의 부리처럼 위로 굽은 형태이며, 필도는 칼날이 붓처럼 가늘고 뾰족하며, 극도는 칼날 옆에 또 다른 날이 달려 있는 형태이다. 굴도는 엄월도와 유사하나 날이 더 크고 고리도 달려있다. 조도는 칼날이 좁고 길며 자루가 활처럼 휘어 있다.

명나라 시대에는 군사 교본인 ''무비지''에 기록된 관도와 구겸도의 용도 차이를 설명했다.

청나라 시대에는 군 장교 시험에서 힘을 평가하는 도구로 사용되었으며, 다양한 무게의 언월도를 사용한 기동 시험을 통해 합격 여부와 등급이 결정되었다. 산해관 박물관에는 83kg에 달하는 "시험용 언월도"가 전시되어 있다.

청나라 시대에 언월도는 야전에서 사용되기보다는 군 장교 시험 도구로 사용되었으며, 무거운 돌을 들어 올리는 시험과 함께 작가가 관우의 무기에 특이한 무게를 부여하는데 영향을 주었을 수 있다. 또한, 무술가들이 훈련과 힘을 시연하기 위해 널리 채택했으며, 특히 군 장교 시험을 위해 훈련하는 데 사용되었다. 주로 보병이 사용했고, 청나라 시대에는 모든 한족 녹영군이 사용했다. 19세기부터는 민간 무술 영역에서도 관도가 널리 사용되었다. 오늘날까지 살아남은 골동품 예시의 표준화 부족은 적어도 19세기부터 민간 무술 영역에서도 인기가 있었음을 나타낸다.

현대 무술가들이 사용하는 언월도는 일반적으로 2~10kg 사이의 무게를 가지며, 3~5피트 길이의 나무 자루에 12~18인치의 짧은 칼날과 철퇴 머리가 달려 있고, 전체 길이는 5~6피트를 넘지 않는다. 이는 무술가에게 더 실용적인 형태를 반영한다.

2. 1. 전설과 문헌 기록

전설에 따르면, 언월도는 3세기 초 관우 장군이 발명했으며, 그의 이름을 따서 명명되었다고 한다. 그는 대장장이에게 형태와 크기를 지정했고, 자신의 큰 체격과 힘 덕분에 이러한 무기를 휘두를 수 있었다고 전해진다. 관우의 언월도는 "청룡언월도"라 불렸으며, 무게는 82 근으로, 명나라 기준으로 약 48.38kg에 달했다.그러나 나관중의 소설 ''삼국지연의''에서 관우가 언월도를 휘두르는 묘사는 시대착오적인 것으로 보인다. 역사적으로 관우가 이러한 무기를 사용했다는 증거는 없으며, 실제로 언월도는 11세기 무경총요에 처음 등장하기 때문에 관우 시대에는 존재하지 않았을 가능성이 크다. 이는 대중문화에서 비롯된 오해일 수 있다.

도홍경 (456-536)의 ''고금도검록''에는 관우가 무두산 철광석으로 한 쌍의 검을 만들었다는 기록이 있는데, 이는 관우가 자신의 무기를 발명했다는 이야기에 영감을 주었을 수 있다. 그러나 이는 관우가 언월도나 그와 유사한 무기를 사용하지 않았음을 시사한다. 포도나 대도와 같은 자루 달린 무기는 양손으로 사용했기 때문에 한 쌍으로 만들지 않았을 것이기 때문이다.

일부 역사가들은 언월도가 당나라 이전에는 흔하지 않았다고 주장하지만, 역사적 증거는 창작의 허가에 해당한다고 본다. 청나라 시대에는 군 장교 시험에서 힘을 평가하는 도구로 사용되었으며, 다양한 무게의 언월도를 사용한 기동 시험을 통해 합격 여부와 등급이 결정되었다. 산해관 박물관에는 83kg에 달하는 "시험용 언월도"가 전시되어 있다.

청나라 시대에 언월도는 야전에서 사용되기보다는 군 장교 시험 도구로 사용되었으며, 무거운 돌을 들어 올리는 시험과 함께 작가가 관우의 무기에 특이한 무게를 부여하는데 영향을 주었을 수 있다. 또한, 무술가들이 훈련과 힘을 시연하기 위해 널리 채택했으며, 특히 군 장교 시험을 위해 훈련하는 데 사용되었다. 주로 보병이 사용했고, 청나라 시대에는 모든 한족 녹영군이 사용했다. 오늘날까지 살아남은 골동품 예시의 표준화 부족은 적어도 19세기부터 민간 무술 영역에서도 인기가 있었음을 나타낸다.

현대 무술가들이 사용하는 언월도는 일반적으로 2~10kg 사이의 무게를 가지며, 3~5피트 길이의 나무 자루에 12~18인치의 짧은 칼날과 철퇴 머리가 달려 있고, 전체 길이는 5~6피트를 넘지 않는다. 이는 무술가에게 더 실용적인 형태를 반영한다.

2. 2. 송나라 시대의 등장

언월도, 즉 관도는 11세기 북송 시대의 군사 교본인 《무경총요(武經總要)》에 처음 등장한다. 이 책에는 도팔색(刀八色)이라 하여 여덟 종류의 도(刀)가 나오는데, 그중 장병기(長兵器)는 굴도(屈刀), 엄월도(偃月刀), 미첨도(眉尖刀), 봉취도(鳳嘴刀), 필도(筆刀), 극도(戟刀), 조도( ছো刀)의 7가지이다.《무경총요》에 따르면, 엄월도는 칼날 뒷부분에 구멍이 뚫려 있고, 자루 끝의 쇠붙이에도 작은 칼날이 달려 있다. 미첨도는 칼끝이 뾰족하고, 봉취도는 칼끝이 봉황의 부리처럼 위로 굽은 형태이며, 필도는 칼날이 붓처럼 가늘고 뾰족하며, 극도는 칼날 옆에 또 다른 날이 달려 있는 형태이다. 굴도는 엄월도와 유사하나 날이 더 크고 고리도 달려있다. 조도는 칼날이 좁고 길며 자루가 활처럼 휘어 있다.

이러한 다양한 형태의 장병기는 보병이 사용하였으며, 청나라 시대에는 한족 녹영군(綠營軍)이 사용하기도 했다.

2. 3. 명나라와 청나라 시대의 발전

전설에 따르면, 관우가 3세기 초에 언월도를 발명했다고 하며, 그의 청룡언월도는 82 근이었다고 한다. 그러나 역사적으로 관우가 이 무기를 사용했다는 증거는 없으며, 11세기에 ''무경총요''에 처음 묘사되었다. 도홍경은 관우가 무두산 철광석으로 한 쌍의 검을 만들었다고 기록했는데, 이는 관우가 그의 무기를 발명했다는 이야기에 영감을 주었을 수 있다.명나라 시대에는 군사 교본인 ''무비지''에 기록된 관도와 구겸도의 용도 차이를 설명했다.

청나라 시대에는 군 장교 시험에서 다양한 무게의 관도를 사용하여 힘을 시험했다. 가장 무거운 "시험용 관도"는 산해관 박물관에 있으며 무게는 83kg이다. 청나라 시대 녹영군은 모두 한족으로 구성되어 있었으며, 이들은 관도를 사용했다. 19세기부터는 민간 무술 영역에서도 관도가 널리 사용되었다. 현대 무술가들이 사용하는 관도는 일반적으로 2~10kg 사이의 무게를 가지며, 나무 자루와 짧은 칼날, 철퇴 머리로 구성되어 있다.

2. 4. 한반도 전래 및 영향

언월도는 3세기 초 관우 장군이 발명했다는 전설이 있으나, 역사적 증거는 당나라 이전에는 흔하지 않은 무기였음을 보여준다. 청나라 시대에는 군 장교 시험 도구로 사용되었으며, 다양한 무게의 언월도를 휘두르는 능력이 시험 합격 및 등급에 영향을 미쳤다. 가장 무거운 "시험용 관도"는 산해관 박물관에 있으며 무게는 83kg이다.현대 무술가들이 사용하는 언월도는 일반적으로 2kg에서 10kg 사이의 무게를 가지며, 91cm에서 152cm 사이 길이의 나무 자루에 30cm에서 46cm의 짧은 칼날과 철퇴 머리가 달려있다. 전체 길이는 152cm에서 183cm 사이이다.

3. 종류

전한 시대에 등장한 참마검은 양날 무기로, 이후 대도와 이랑도로 분기되었다.[2]

대도는 참마검에서 파생된 무기이다. 송 시대에는 굴도, 엄월도(언월도), 미첨도, 봉취도, 필도 등 다양한 종류가 있었다.[2] 남송 초기에는 중장 기병과 보병의 표준 무기로 사용되었으나, 화기의 발전과 무게로 인해 점차 일선에서 물러났다.[2]

이랑도는 참마검에서 파생된 무기이다. 삼첨도라고도 불린다. 칼과 같이 곧은 양날의 칼날로, 선단부가 셋으로 갈라진 돌기물로 되어 있다. 『서유기』나 『봉신연의』에 등장하는 선인, 이랑진군이 애용하는 것으로 이 이름으로 불린다.[19]

- '''도팔색'''

『무경총요』에 기록된 송나라 군대의 8가지 도병기인 도팔색에는 장병 7종류로 굴도, 엄월도, 미첨도, 봉취도, 필도, 극도, 조도가 있다.

:* 굴도[3][4]는 칼날 전체가 크게 굽은 형태로, 끝부분이 가늘고 뾰족하다. 필도와 거의 같은 형태이다.

:* 엄월도(언월도)[5][6]는 초승달 모양 칼날에 칼등에도 창 모양 칼날이 달려있다.

::* 청룡언월도는 자루와 칼날의 접합부에 용 조각이 새겨진 언월도로, 소설 『삼국지연의』에서 관우가 애용하는 무기이다.

:* 미첨도[7][8]는 칼날이 가늘고 나기나타와 유사하며, 사람 눈썹 모양에서 이름이 유래했다. 칼날의 뿌리에는 칼등이 설치되어 있어, 적의 참격을 막을 수도 있다. 칼날이 가늘기 때문에 무게도 경감되어 실전적인 무기로 사용된 예도 있다.

:* 봉취도[9][10]는 칼날 끝이 자루 쪽으로 크게 굽어 봉황 부리처럼 보인다.

:* 필도[11][12]는 칼날이 나뭇잎 모양으로 붓끝처럼 보인다. 선단부가 굵다는 것을 제외하면 굴도와 거의 같은 형태이다.

:* 극도[13][14]는 청룡극이라고도 불리며, 창과 같은 칼날 옆에 「월아」라고 불리는 초승달 모양 칼날이 달려있다. 양쪽에 월아가 달린 것은 방천극이라 불린다. 원래는 창에서 발전한 무기지만, 다른 도병기와 함께 기재된다. 『삼국지연의』에서 여포가 사용하는 것은 방천화극이라고 불린다.

:* 조도[15][16]

:* 구겸도[17]는 칼날 등에 낫 모양 돌기가 있는 대도이다. 명대에는 언월도와 구겸도가 존재했지만, 언월도는 너무 무거워서 훈련용으로 사용되었고, 무기로는 구겸도나 미첨도가 사용되었다

- '''명나라 시대'''

명 시대에는 구겸도 외에도 상비도, 응두도, 대간도, 구환도 등이 있었다.

:* 상비도는 칼날의 선단이 코끼리가 코를 둥글게 만 것과 같은 형태를 하고 있다. 『삼국지연의』에서 황충이 사용한다.

:* 응두도는 무기를 세로로 놓았을 때, 칼날이 매의 옆얼굴처럼 보이는 칼.

:* 대간도는 박도(양손으로 잡는 넓은 칼)에 긴 자루를 붙인 것. 칼등에는 둥근 고리가 달려 있다. 쌍수대라고도 불린다.

:* 구환도는 칼날의 등에 금속 링이 붙어 있다. 동명의 칼의 자루를 길게 한 것. 이 링으로 소리를 내어 위협하고, 적이 기승하는 말을 위축시킨다.

- '''청나라 시대'''

청나라 시대에는 녹영에서 사용된 녹영대도가 있으며, 이전의 대도보다 소형화되었다.[18] 관인도, 편도, 호아도, 도도 등도 청나라 시대에 사용된 대도의 종류이다.

:* 관인도는 칼날 끝으로 갈수록 칼날이 F자 모양으로 크게 펼쳐진 것은 언월도와 비슷한 형태지만, 칼등부의 구겸은 없다. 전체 길이 6척 9치 2분(약 264cm), 칼날 2척 5치(약 95cm), 칼날 선단부의 폭 3치(약 11cm), 뿌리는 그 절반, 칼날 두께 2분(약 7.5mm). 자루 길이 4척(152cm), 칼등 4치 6분(17.48cm). 자루 길이를 절반으로 잘라낸 것을 관인초도라고 한다.

:* 편도는 관인도와 반대로 칼날 끝이 가늘어지고, 크게 굽어진 칼. 미첨도와 거의 같은 형태지만, 더 가늘고 나기나타에 가까운 외관을 하고 있다. 전체 길이 7척 1치 2분(270cm), 칼날 길이 2척(76cm), 칼날 폭 1치 3분(4.9cm), 칼날 두께 2분, 자루 길이 4척 7치(178.6cm), 칼등 경 4치(15cm). 칼등 4치.

:* 호아도는 칼날과 자루가 거의 같은 길이의 칼로, 나가마키와 비슷하다. 전체 길이 5척 4치 2분(약 206cm), 칼날 길이 2척 7치(103cm), 칼날 폭 1치 1분, 칼날 두께 2분, 칼등 경 3치 7분.

:* 도도는 녹영에 소속된 등패병(대만인 병사) 부대가 사용한 긴 자루의 칼. 도는 중국어로 짊어지다·게양하다는 의미가 있다. 전체 길이 7척 6치 2분, 칼날 길이 2척 2치, 폭 1치 5분, 두께 2분, 자루 길이 5척, 칼등 경 4치 6분, 칼등 4치. 한군에 소속된 등패영에서는 하나의 부대에 최대 50개의 도도가 배치되었다고 한다.

3. 1. 송나라 시대의 도팔색

'''관도'''는 '''언월도'''라고도 하며, 만주어로는 쟝쿠(jangkū)라고 한다.[1] 긴 자루 끝에 큰 칼날을 부착한 형태로, 칼날의 무게로 "내리쳐 베는" 것을 목적으로 한다. 청룡언월도가 특히 유명하지만, 칼인 유엽도와 혼동되는 경우가 많다.

송나라 시대에는 대도의 종류로 굴도, 엄월도(언월도), 미첨도, 봉취도, 필도, 극도, 조도가 있었다.[2]

- '''굴도'''[3][4]는 칼날 전체가 크게 굽은 칼로, 선단부가 가늘고 뾰족한 것을 제외하면 필도와 거의 같은 형태이다.

- '''엄월도'''(언월도)[5][6]는 초승달 모양의 칼날을 가진 칼로, 자루 반대쪽의 칼등에도 창 모양의 칼날이 달려 있다.

- '''청룡언월도'''는 자루와 칼날의 접합부에 용 조각이 새겨진 언월도로, 소설 『삼국지연의』에서 관우가 애용하는 무기이다.

- '''미첨도'''[7][8]는 대도나 청룡언월도에 비해 칼날이 가늘고, 형태는 일본의 나기나타와 거의 같다. 미첨도라는 이름은 사람의 눈썹과 같은 형태의 칼날에서 유래한다. 칼날의 뿌리에는 칼등이 설치되어 있어, 적의 참격을 막을 수도 있다. 칼날이 가늘기 때문에 무게도 경감되어 실전적인 무기로 사용된 예도 있다.

- '''봉취도'''[9][10]는 칼날의 선단이 자루 쪽으로 크게 굽어져 있어, 그 형태가 봉황의 부리처럼 보이기 때문에 이러한 이름으로 불린다.

- '''필도'''[11][12]는 칼날이 나뭇잎과 같은 형태로, 그것이 붓의 붓 끝처럼 보이기 때문에 불린다. 선단부가 굵다는 것을 제외하면 굴도와 거의 같은 형태이다.

- '''극도'''[13][14]는 청룡극이라고도 불린다. 창과 같은 칼날 옆에 「월아」라고 불리는 초승달 모양의 칼날이 달려 있다. 「월아」가 양쪽에 붙어 있는 것은 방천극이라고 불린다.

- '''조도'''[15][16]

남송 초기에는 대 중장 기병용 무기로, 대부와 함께 중장 보병의 표준 무기가 되지만, 화기의 발전과 무게로 인한 다루기 어려움도 더해져 병기로서 일선에서 물러나게 된다.[2]

3. 2. 명나라 시대의 관도

명나라 시대에는 구겸도, 상비도, 응두도, 대간도, 구환도 등 다양한 형태의 관도가 사용되었다.[17] 구겸도는 칼날 등에 낫 모양의 돌기가 달린 대도로, 언월도와 유사하지만 장식이 간소하고 칼날이 작고 가볍다.[17] 명나라에서는 무거운 언월도는 훈련용으로 주로 사용되었고, 실제 전투에서는 구겸도나 미첨도가 사용되었다.[17] 상비도는 칼날 선단이 코끼리 코 모양을 하고 있으며, 황충이 사용한 것으로 알려져 있다. 응두도는 칼날이 매의 옆얼굴처럼 보이는 형태이며, 대간도는 박도에 긴 자루를 붙이고 칼등에 둥근 고리가 달린 형태이다. 구환도는 칼날 등에 금속 링이 달려 있어 소리를 내어 적을 위협하는 데 사용되었다.3. 3. 청나라 시대의 관도

녹영대도는 청나라 시대 녹영에서 사용된 대도로, 이전의 것과 비교하면 전체적으로 소형화되었다.[18] 형태와 특징에 따라 관인도, 편도, 호아도, 도도 등으로 분류할 수 있다.

- 관인도: 칼날 끝으로 갈수록 칼날이 F자 모양으로 크게 펼쳐진 것은 언월도와 비슷하지만, 칼등 부분의 구겸은 없다. 전체 길이 6척 9치 2분(약 264cm), 칼날 2척 5치(약 95cm), 칼날 선단부의 폭 3치(약 11cm), 뿌리는 그 절반, 칼날 두께 2분(약 7.5mm)이다. 자루 길이 4척(152cm), 칼등 4치 6분(17.48cm)이며, 자루 길이를 절반으로 잘라낸 것을 관인초도라고 한다.

- 편도: 관인도와 반대로 칼날 끝이 가늘어지고, 크게 굽어진 칼이다. 미첨도와 거의 같은 형태지만, 더 가늘고 나기나타에 가까운 외관을 하고 있다. 전체 길이 7척 1치 2분(270cm), 칼날 길이 2척(76cm), 칼날 폭 1치 3분(4.9cm), 칼날 두께 2분, 자루 길이 4척 7치(178.6cm), 칼등 경 4치(15cm)이다.

- 호아도: 칼날과 자루가 거의 같은 길이의 칼로, 나가마키와 비슷하다. 전체 길이 5척 4치 2분(약 206cm), 칼날 길이 2척 7치(103cm), 칼날 폭 1치 1분, 칼날 두께 2분, 칼등 경 3치 7분이다.

- 도도: 녹영에 소속된 등패병(대만인 병사) 부대가 사용한 긴 자루의 칼이다. 도는 중국어로 짊어지다·게양하다는 의미가 있다. 전체 길이 7척 6치 2분, 칼날 길이 2척 2치, 폭 1치 5분, 두께 2분, 자루 길이 5척, 칼등 경 4치 6분, 칼등 4치이다. 한군에 소속된 등패영에서는 하나의 부대에 최대 50개의 도도가 배치되었다고 한다.

3. 4. 기타 종류

전한 시대에 등장한 참마검은 양날 무기로, 이후 대도와 이랑도로 분기되었다.[2] 이랑도는 삼첨도라고도 불리며, 칼처럼 곧은 양날 칼날에 끝부분이 세 갈래로 갈라진 형태를 띠고 있다. 서유기와 봉신연의에 등장하는 이랑진군이 사용하는 무기로 알려져 있다.[19]

대도는 참마검에서 파생된 무기로, 송나라 시대에는 굴도, 엄월도(언월도), 미첨도, 봉취도, 필도 등 다양한 종류가 있었다.[2] 남송 초기에는 중장 기병과 보병의 표준 무기로 사용되었으나, 화기의 발전과 무게로 인해 점차 일선에서 물러났다.[2] 『무경총요』에 기록된 송나라 군대의 8가지 도병기인 도팔색에는 굴도, 엄월도, 미첨도, 봉취도, 필도, 극도, 조도, 구겸도가 있다.

- 굴도[3][4]는 칼날 전체가 크게 굽은 형태로, 끝부분이 가늘고 뾰족하다.

- 엄월도(언월도)[5][6]는 초승달 모양 칼날에 칼등에도 창 모양 칼날이 달려있다. 청룡언월도는 관우가 애용하는 무기로 잘 알려져 있다.

- 미첨도[7][8]는 칼날이 가늘고 나기나타와 유사하며, 사람 눈썹 모양에서 이름이 유래했다.

- 봉취도[9][10]는 칼날 끝이 자루 쪽으로 크게 굽어 봉황 부리처럼 보인다.

- 필도[11][12]는 칼날이 나뭇잎 모양으로 붓끝처럼 보인다.

- 극도[13][14]는 청룡극이라고도 불리며, 창과 같은 칼날 옆에 초승달 모양 칼날(월아)이 달려있다. 양쪽에 월아가 달린 것은 방천극이라 불린다.

- 조도[15][16] (내용 추가 필요)

- 구겸도[17]는 칼날 등에 낫 모양 돌기가 있는 대도로, 명나라 시대에는 훈련용으로 쓰이던 언월도 대신 무기로 사용되었다.

명나라 시대에는 구겸도 외에도 상비도, 응두도, 대간도, 구환도 등이 있었다. 청나라 시대에는 녹영에서 사용된 녹영대도가 있으며, 이전의 대도보다 소형화되었다.[18] 관인도, 편도, 호아도, 도도 등도 청나라 시대에 사용된 대도의 종류이다.

4. 전투 활용

언월도는 현대 소림권 또는 무당권에서 파생된 현대 무술에서 매우 자주 사용된다. 현대 무술 수련에 따르면, 언월도의 목적은 공격보다는 상대를 무장 해제하고 공격을 막는 데 더 가깝다. 이를 위해, 상대방을 저지하고 혼란시키기 위해 큰 천이 끝에 부착된다. 그러나, 이것이 무기의 역사적 사용법을 정확하게 묘사한다는 증거는 없다. 술과 천은 검, 도, 유성추와 같은 수많은 무기에 부착되며, 현대 무술에서 볼 수 있는 동작은 중국 경극에 사용되는 언월도에서 그 출처를 찾을수 있다.

거의 모든 전통적인 중국 무술 스타일에서 이 무기를 활용하는 형태는 강력한 베기 동작과 회전을 통해 무거운 칼날을 움직이는 데 중점을 둔다. 무기의 상당한 무게는 언월도 형태가 신체의 전반적인 단련을 훈련하는 데에도 좋다고 평가된다.

비슷한 무기들이 동남아시아에서도 사용되었다. 이 무기들은 코끼리 등에 올라탄 왕족들이 서로 싸울 때 사용되었다고 알려져 있다.

4. 1. 역사적 전투 활용

4. 2. 현대 무술 활용

현대 소림권 또는 무당권에서 파생된 현대 무술에서 언월도는 매우 자주 사용된다. 현대 무술 수련에 따르면, 언월도의 목적은 공격보다는 상대를 무장 해제하고 공격을 막는 데 더 가깝다. 이를 위해, 상대방을 저지하고 혼란시키기 위해 큰 천이 끝에 부착된다. 그러나, 이것이 무기의 역사적 사용법을 정확하게 묘사한다는 증거는 없다. 술과 천은 검, 도, 유성추와 같은 수많은 무기에 부착되며, 중국 경극에 사용되는 언월도 또한 현대 무술에서 볼 수 있는 동작의 출처 중 하나이다.거의 모든 전통적인 중국 무술 스타일에서 이 무기를 활용하는 형태는 강력한 베기 동작과 회전을 통해 무거운 칼날을 움직이는 데 중점을 둔다. 무기의 상당한 무게는 언월도 형태가 신체의 전반적인 단련을 훈련하는 데에도 좋다.

5. 대중문화 속 관도

삼국지연의를 통해 관우와 청룡언월도의 이미지가 한국에 널리 알려졌다. 영화, 드라마, 게임 등 다양한 대중문화에서 언월도가 등장한다.

애니메이션 《아바타: 아앙의 전설》에서 거친 코뿔소 일원인 카치가 언월도를 사용하며, 《코라의 전설》에서는 추 형제가 언월도를 사용한다. 《파워레인저 정글 퓨리》에는 매의 영혼을 가진 하늘의 지배자 카니소어가 쌍날 언월도를 사용한다. 애니메이션 《새벽의 연화》에서 등장인물 하크가 언월도를 사용한다.

비디오 게임 《For Honor》에서 등장인물 장군이 언월도를 사용하며, 《Warframe》에서 언월도와 언월도 프라임은 플레이어가 제작할 수 있는 폴암 종류이다. 영화 《진·삼국무쌍》에는 관우가 언월도를 사용하는 장면이 등장한다. 만화 《킹덤》에서 장군 오키는 언월도를 주 무기로 사용하며, 주인공 신에게 물려준다. 비디오 게임 《Library of Ruina》에서 등장인물 샤오는 장검과 함께 언월도를 사용하며, 후속작 《Limbus Company》에서도 등장인물 홍루가 언월도를 사용한다. 《붕괴: 스타레일》에서 경원이 언월도를 사용한다.

5. 1. 한국 대중문화

삼국지연의를 통해 관우와 청룡언월도의 이미지가 한국에 널리 알려졌다. 영화, 드라마, 게임 등 다양한 대중문화에서 언월도가 등장한다.애니메이션 《아바타: 아앙의 전설》에서 거친 코뿔소 일원인 카치가 언월도를 사용하며, 《코라의 전설》에서는 추 형제가 언월도를 사용한다. 《파워레인저 정글 퓨리》에는 매의 영혼을 가진 하늘의 지배자 카니소어가 쌍날 언월도를 사용한다. 애니메이션 《새벽의 연화》에서 등장인물 하크가 언월도를 사용한다.

비디오 게임 《For Honor》에서 등장인물 장군이 언월도를 사용하며, 《Warframe》에서 언월도와 언월도 프라임은 플레이어가 제작할 수 있는 폴암 종류이다. 영화 《진·삼국무쌍》에는 관우가 언월도를 사용하는 장면이 등장한다. 만화 《킹덤》에서 장군 오키는 언월도를 주 무기로 사용하며, 주인공 신에게 물려준다. 비디오 게임 《Library of Ruina》에서 등장인물 샤오는 장검과 함께 언월도를 사용하며, 후속작 《Limbus Company》에서도 등장인물 홍루가 언월도를 사용한다. 《붕괴: 스타레일》에서 경원이 언월도를 사용한다.

5. 2. 기타 대중문화

애니메이션 《아바타: 아앙의 전설》에서 거친 코뿔소의 일원인 카치가 언월도를 사용한다. 애니메이션 《코라의 전설》에서 추 형제가 언월도를 사용한다. 《파워레인저 정글 퓨리》에는 매의 영혼을 가진 하늘의 지배자 카니소어가 쌍날 언월도를 사용한다. 애니메이션 《새벽의 연화》에서 등장인물 하크가 언월도를 사용한다.비디오 게임 《For Honor》에서 등장인물 장군이 언월도를 사용한다. 비디오 게임 《Warframe》에서 언월도와 언월도 프라임은 플레이어가 제작할 수 있는 폴암의 종류이다. 영화 《진·삼국무쌍》에는 관우가 언월도를 사용하는 장면이 등장한다. 만화 《킹덤》에서 장군 오키는 언월도를 주 무기로 사용하며, 주인공 신에게 물려준다. 이 외에도 이 무기에 대한 많은 언급이 등장한다.

비디오 게임 《Library of Ruina》에서 등장인물 샤오는 장검과 함께 언월도를 사용한다. 이 설정을 계승한 후속작 《Limbus Company》에서도 등장인물 홍루가 언월도를 사용한다. 《붕괴: 스타레일》에서 경원이 언월도를 사용한다.

참조

[1]

서적

御製五体清文鑑

[2]

서적

篠田

[3]

서적

武經總要·器圖

[4]

서적

武備志

[5]

서적

武經總要·器圖

[6]

서적

武備志

[7]

서적

武經總要·器圖

[8]

서적

武備志

[9]

서적

武經總要·器圖

[10]

서적

武備志

[11]

서적

武經總要·器圖

[12]

서적

武備志

[13]

서적

武經總要·器圖

[14]

서적

武備志

[15]

서적

武經總要·器圖

[16]

서적

武備志

[17]

서적

武備志

[18]

서적

篠田

[19]

서적

篠田

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com