요한 야콥 프로베르거

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

요한 야콥 프로베르거는 17세기 독일의 작곡가로, 특히 건반 모음곡 형식 발전에 크게 기여했다. 그는 아버지로부터 음악 교육을 받고 이탈리아에서 프레스코발디에게 사사했으며, 빈 궁정 오르간 연주자로 활동하며 유럽 각지를 여행했다. 프로베르거는 쳄발로/클라비코드와 파이프 오르간 모두에 능숙했으며, 묘사적인 건반 작품과 혁신적인 모음곡을 작곡하여 요한 제바스티안 바흐를 비롯한 많은 작곡가들에게 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1667년 사망 - 교황 알렉산데르 7세

알렉산데르 7세는 1655년부터 1667년까지 재위한 교황으로, 로마 도시 계획과 건축 사업을 추진하고 중국 전통 의례를 허용했으며 얀센주의를 비판하며 금서 목록을 발행했다. - 1667년 사망 - 프란체스코 보로미니

스위스 출신 이탈리아 바로크 건축가 프란체스코 보로미니는 로마에서 혁신적인 디자인과 기하학적 구성의 건축물들을 남겼으나, 잔 로렌초 베르니니와의 경쟁과 격정적인 성격으로 자살했다. - 하프시코드 작곡가 - 요한 제바스티안 바흐

요한 제바스티안 바흐는 바로크 시대 독일의 작곡가이자 오르가니스트로, 뛰어난 대위법 기법과 독창적인 화성으로 서양 음악사에 지대한 영향을 미쳤으며, 다양한 장르에 걸쳐 1000곡이 넘는 작품을 남긴 거장이다. - 하프시코드 작곡가 - 지롤라모 프레스코발디

지롤라모 프레스코발디는 17세기 초 건반 악기 음악 발전에 크게 기여한 이탈리아의 작곡가이자 오르가니스트로, 토카타, 칸초나, 리체르카레, 변주곡 등 다양한 장르의 작품을 남겼다. - 1616년 출생 - 나베시마 나오즈미

나베시마 나오즈미는 사가번주 나베시마 가츠시게의 아들이자 렌케번의 초대 번주로, 시마바라의 난에 참전한 후 은거하여 가독을 양도했으며, 그의 가계는 유력 가문과의 혼인을 통해 나베시마 가문의 정치적 영향력을 보여주었다. - 1616년 출생 - 동무제

동무제는 남명의 제4대 황제로 소무제 주율새의 뒤를 이었으나, 짧은 재위 기간 동안 남명은 권력 투쟁과 청나라의 압박으로 혼란을 겪었으며 비정통 황제로 분류된다.

| 요한 야콥 프로베르거 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 이름 | 요한 야콥 프로베르거 |

| 원어 이름 | Johann Jakob Froberger |

| 출생 | 1616년 5월 18일 (추정) |

| 출생지 | 신성 로마 제국 뷔르템베르크 공국 슈투트가르트 |

| 사망 | 1667년 5월 7일 |

| 사망지 | 신성 로마 제국 뷔르템베르크-몽펠가르트 에리쿠르 |

| 직업 및 장르 | |

| 직업 | 작곡가, 키보드 연주자, 오르간 연주자 |

| 장르 | 바로크 |

2. 생애

슈투트가르트에서 태어난 프로베르거는 궁정 악장이자 오르가니스트였던 아버지 바질리우스로부터 음악 교육을 받았다.[14] 이후 슈타이더클레더에게도 사사한 것으로 여겨진다.

1634년경 빈으로 이주하여, 1637년부터 페르디난트 3세의 궁정 오르가니스트로 임명되어 1657년까지 약 20년간 활동했다. 같은 해(1637년) 궁정의 지원을 받아 이탈리아 로마로 유학하여 당대 최고의 건반악기 연주자이자 작곡가였던 프레스코발디의 문하에서 공부했다.

1641년 빈으로 돌아온 프로베르거는 궁정 오르간 연주자로 복직했으며, 1649년에는 리체르카레집을 출판했다. 이후 1649년부터 약 3년간 페르디난트 3세의 외교관 자격으로 유럽 전역을 여행하며 연주 활동을 펼쳤다. 이 기간 동안 브뤼셀, 드레스덴, 안트베르펜, 런던, 파리 등 주요 도시를 방문하여 당대의 여러 음악가들과 교류했다. 1653년부터는 레겐스부르크의 왕실 예배당 직무도 겸임했다.

1657년 후원자였던 페르디난트 3세가 사망하자 프로베르거는 빈 궁정을 떠나 알자스로 이주했다. 말년에는 몽벨리아르 인근 에리쿠르에서 지내다가 1667년 그곳에서 사망했다.

프로베르거는 다양한 지역을 오가며 활동한 코스모폴리탄적인 음악가였으며, 작품에 프랑스어 제목을 붙이거나 프랑스식 이름인 '프로베르그(Frobergue)'로 서명하는 것을 선호했다. 그의 음악은 후대의 작곡가, 특히 요한 제바스티안 바흐에게 큰 영향을 미쳤다.

2. 1. 슈투트가르트에서의 초기 (1616-1634)

요한 야콥 프로베르거는 1616년 5월 19일 슈투트가르트에서 세례를 받았다. 그의 정확한 출생일은 알려져 있지 않다. 그의 가족은 할아버지 시몬이 살았고[1] 아버지 바실리우스 (1575–1637)가 태어난 할레 출신이다. 아버지 바실리우스는 1599년 슈투트가르트로 이주하여 뷔르템베르크 궁정 예배당의 테너가 되었으며, 1605년 이전에 슈투트가르트에 살던 슈바벤 가문 출신의 안나 슈미트 (1577–1637)와 결혼했다. 요한 야콥이 태어날 무렵 아버지의 경력은 이미 상당했으며, 1621년에는 궁정 악장 자리에 올랐다. 안나와의 사이에서 태어난 11명의 자녀 중 네 명(요한 야콥, 요한 크리스토프, 요한 게오르크, 이삭)이 음악가가 되었으며, 요한 야콥을 제외한 다른 형제들은 슈투트가르트의 뷔르템베르크 궁정에서 활동했다.[2] 요한 야콥은 아마도 아버지로부터 첫 음악 수업을 받았을 것으로 추정된다.[14]1618년에 시작된 30년 전쟁으로 슈투트가르트의 생활이 다소 어려워졌음에도 불구하고, 도시의 음악 생활은 풍부하고 다양했으며 유럽 전역의 음악가들로부터 영향을 받았다. 이 덕분에 프로베르거는 어린 시절부터 다양한 음악적 전통을 접할 수 있었을 것이다. 그의 구체적인 교육 과정에 대해서는 알려진 바가 많지 않다. 그의 스승으로는 요한 울리히 슈타이글레더가 있었을 가능성이 있으며,[14] 1627년 사무엘 샤이트가 슈투트가르트를 방문했을 때 그를 만났을 수도 있다. 프로베르거가 궁정 예배당에서 노래했을 가능성도 있지만, 이를 뒷받침할 직접적인 증거는 없다. 또한 궁정 기록에 따르면, 1621년에서 1622년 사이 궁정에서 고용된 영국 류트 연주자 중 한 명인 앤드루 보렐이 바실리우스 프로베르거의 아들 중 한 명에게 류트를 가르쳤는데, 이 아들이 요한 야콥이었을 가능성이 있다. 만약 그렇다면, 이는 훗날 그가 프랑스 류트 음악에 보인 관심을 설명해 줄 수 있다.

아버지 바실리우스의 음악 도서관 역시 요한 야콥의 성장에 도움이 되었을 것이다. 이 도서관에는 조스캥 데 프레[3], 사무엘 샤이트, 미하엘 프레토리우스의 작품뿐만 아니라, 덜 알려진 뉘른베르크 악파의 창시자인 요한 슈타덴과 당시 빈의 유명 악장이었던 조반니 발렌티니 (훗날 요한 카스파 케를의 스승)의 작품을 포함하여 100권이 넘는 악보가 소장되어 있었다.[4]

2. 2. 빈 궁정 봉직과 이탈리아 유학 (1634-1649)

슈투트가르트 궁정 예배당은 뇌르틀링겐 전투에서 개신교 세력이 패배한 여파로 1634년에 해산되었다. 마테존은 그의 저서 ''Grundlage einer Ehrenpforte''(1740)에서 한 스웨덴 대사가 프로베르거의 재능에 감명받아 18세의 그를 빈으로 데려가 황실에 추천했다고 기록했지만, 당시 스웨덴과 황실이 적대 관계였고 스웨덴은 루터교 신앙의 뷔르템베르크와 동맹이었기에 이 기록의 신빙성은 낮다. 따라서 프로베르거가 1634년경 빈으로 이주한 정확한 이유와 황실 예배당에서 일하게 된 경위는 명확하지 않다.1637년, 아버지 바질리우스와 그의 아내, 딸 중 한 명이 흑사병으로 사망했다. 요한 야콥과 형제 이삭은 아버지의 악보를 뷔르템베르크 궁정에 판매했다. 같은 해, 요한 야콥은 빈 궁정 오르간 연주자가 되어 볼프강 에브너를 보좌했다. 6월에는 로마로 가서 프레스코발디에게 배우기 위해 휴가와 급여를 받았다. 프로베르거는 이후 3년간 이탈리아에서 지냈으며, 이 시기에 가톨릭으로 개종한 것으로 추정된다.

1641년 빈으로 돌아와 1645년 가을까지 궁정 오르간 연주자이자 실내악 연주자로 활동했다. 1645년 가을, 두 번째 이탈리아 여행을 떠났다. 이전에는 카리시미에게 배웠다고 여겨졌으나, 최근 연구에 따르면 로마에서 키르허에게 사사했을 가능성이 높다.[5] 만약 키르허에게 배웠다면, 그의 목적은 프리마 프라티카의 성악곡 작곡 기법을 익히는 것이었을 수 있다. (기악 작곡을 가르쳤던 프레스코발디는 1643년에 사망했다.) 1648년에서 1649년 사이에 프로베르거는 케를을 만나 가르쳤을 수도 있다.

1649년, 프로베르거는 오스트리아로 돌아오는 여행을 시작했다. 돌아오는 길에 피렌체와 만토바에 들러, 키르허에게 배운 작곡 도구인 ''아르카 무사리트미카''를 여러 군주에게 선보였다. 같은 해 9월, 빈에 도착하여 음악 애호가였던 페르디난트 3세 황제에게 ''아르카 무사리트미카''를 시연하고, 자신의 작품 모음집인 ''Libro Secondo''를 헌정했다 (''Libro Primo''는 현재 유실됨). 또한 9월에 영국 외교관 윌리엄 스완 앞에서 연주했으며, 스완을 통해 호이겐스를 알게 되었다. 호이겐스는 프로베르거의 평생 친구가 되었고, 그에게 샹보니에르, 드니 고티에, 앙느몽 고티에와 같은 당대 프랑스 거장들의 작품을 소개해 주었다.

2. 3. 여행의 시기 (1649-1653)

1648년 8월 황후 마리아 레오폴디네가 사망하면서 빈 궁정의 음악 활동이 중단되었다. 이로 인해 프로베르거는 빈을 떠나 1649년부터 약 4년간 유럽 각지를 여행하게 된다. 이 여행은 페르디난트 3세 황제로부터 외교적 또는 첩보 임무를 부여받았을 가능성도 제기된다.여행 초기 방문지 중 하나는 드레스덴이었을 것으로 추정된다. 그는 선제후 요한 게오르크 1세 앞에서 연주하고 자신의 작품집을 헌정했다. 또한 드레스덴에서 화가 마티아스 베크만을 만나 평생에 걸친 우정을 쌓았으며, 서로 편지와 음악을 주고받았다.

드레스덴 이후 프로베르거는 쾰른, 뒤셀도르프, 젤란트, 브라반트, 안트베르펜 등지를 방문했다. 브뤼셀은 최소 두 차례(1650년, 1652년) 방문했으며, 런던 방문 중에는 강도를 당하는 불운을 겪기도 했다. 이 사건은 후에 음악 작품 Plainte faite à Londres pour passer la mélancholie|런던에서 우울함을 달래기 위해 쓰인 탄식프랑스어으로 표현되었다.

파리는 최소 한 번(1652년) 방문하여 중요한 음악적 교류를 가졌다. 그는 샹보니에르, 루이 쿠프랭, 데니 고티에, 그리고 아마도 프랑수아 뒤포 등 당대 프랑스의 주요 음악가들과 교류했다. 특히 유명 류트 연주자였던 고티에와 뒤포가 구사하던 프랑스 특유의 연주 양식인 ''스타일 브리제''는 프로베르거의 후기 쳄발로 모음곡 작곡에 영향을 미쳤다. 반대로 프로베르거의 음악은 루이 쿠프랭에게 깊은 인상을 주었으며, 쿠프랭의 비가측 전주곡 중 하나에는 à l'imitation de Mr. Froberger|프로베르거 씨를 모방하여프랑스어라는 부제가 붙어 있다.

1652년 11월, 파리에서 프로베르거는 친구이자 유명한 류트 연주자였던 블랑로셰의 갑작스러운 죽음을 목격했다(일설에는 블랑로셰가 프로베르거의 품 안에서 숨을 거두었다고도 한다). 블랑로셰는 중요한 작곡가는 아니었지만,[6] 그의 죽음은 당시 음악계에 큰 파장을 일으켰으며, 프로베르거를 비롯해 쿠프랭, 고티에, 뒤포 등 여러 작곡가들이 그를 추모하는 ''톰보''를 작곡했다.

이 광범위한 여행은 1653년에 마무리되었다.

2. 4. 빈에서의 마지막 시기와 은퇴, 죽음 (1653-1667)

1653년, 프로베르거는 하이델베르크, 뉘른베르크, 레겐스부르크를 거쳐 4월에 빈으로 돌아왔다. 그는 다음 4년 동안 빈 궁정에 머물면서 1656년의 ''리브로 콰르토''(''Libro Quarto'', 세 번째 권은 현재 유실됨)를 포함하여 적어도 한 권 이상의 음악 작품집을 제작했다.프로베르거는 황제 페르디난트 3세가 1657년 4월 2일에 사망하자 깊은 슬픔을 느꼈고, 황제를 기리는 애가를 작곡했다. 새로운 황제 레오폴트 1세와의 관계는 여러 정치적 이유로 인해 순탄치 않았다. 레오폴트의 황제 선출에 예수회와 요한 필립 폰 쇤보른, 마인츠 선제후 대주교 등 많은 세력이 반대했는데, 프로베르거의 스승이자 친구인 키르허는 예수회의 중요 인물이었고, 프로베르거 자신도 마인츠 선제후 궁정과 밀접한 관계를 맺고 있었기 때문이다. 그럼에도 불구하고 프로베르거는 자신의 새로운 작품집을 레오폴트 1세에게 헌정했다. 하지만 1657년 6월 30일, 프로베르거는 황실 예배당 일원으로서 마지막 봉급을 받으며 사실상 궁정 직위를 떠나게 되었다.

프로베르거의 마지막 10년(1657-1667)에 대해서는 알려진 바가 많지 않다. 이 시기의 정보는 대부분 콘스탄틴 하위헌스와 몽벨리아르의 과부 공작부인 시빌라(1620–1707) 사이에 오고 간 편지를 통해 전해진다. 1662년 시빌라의 남편인 뷔르템베르크-몽벨리아르의 레오폴-프레데리크가 사망한 후, 공작부인은 에리쿠르(당시 뷔르템베르크 가문의 영토였던 몽벨리아르 근처, 현재 프랑스 두 데파르트망)에서 살았다. 프로베르거는 이 무렵 그녀의 음악 교사가 되었으며(이는 프로베르거가 슈투트가르트 시절부터 뷔르템베르크 공작 가문과 관계를 유지했을 가능성을 시사한다), 시빌라 공작부인의 거처인 에리쿠르 성에 함께 살았다.

하위헌스와 시빌라의 편지에 따르면, 1665년 프로베르거는 마인츠로 여행하여 마인츠 선제후 대주교 궁정에서 연주했고, 이때 하위헌스와 처음으로 직접 만났다. 1666년 어느 시점에는 빈의 황실 궁정으로 돌아갈 계획을 세우기도 했으나, 실제로 돌아가지는 못했다. 그는 1667년 5월 6일 또는 7일에 에리쿠르에서 사망할 때까지 그곳에서 지냈다. 전해지는 바에 따르면, 프로베르거는 자신의 죽음을 예감하고 사망 전날 모든 필요한 준비를 마쳤다고 한다.

3. 작품

프로베르거는 주로 건반악기 (오르간, 쳄발로, 클라비코드)를 위한 다수의 작품을 남겼으며, 대표적으로 모음곡, 토카타, 판타지아, 칸초네, 리체르카레, 카프리치오 등이 있다. 또한 두 곡의 모테트도 작곡했다. 그의 작품 대부분은 생전에 출판되지 않았으나, 빈의 황실 도서관에 보관된 자필 악보집 『리브로 세콘도』(Libro Secundo|리브로 세쿤도it, 1649)와 『리브로 콰르토』(Libro Quarto|리브로 콰르토it, 1656), 그리고 『카프리치오와 리체르카레집』(Libro di capricci e ricercate|리브로 디 카프리치 에 리체르카테it, 1658년경)을 비롯한 다수의 필사본을 통해 오늘날까지 전해진다. 2006년에는 이전에 알려지지 않은 곡들을 포함한 자필 악보가 발견되기도 했다.[7] 그의 작품은 이탈리아, 프랑스, 독일 등 유럽 각지의 음악 양식을 흡수하여 독창적인 스타일을 보여주며, 특히 표제 음악 분야에서도 중요한 업적을 남겼다. 작품 식별에는 주로 DTÖ 번호와 FbWV 번호가 사용된다. 자세한 작품 목록과 각 장르별 특징은 하위 섹션에서 다룬다.

3. 1. 개요

프로베르거는 주로 건반악기 (오르간, 쳄발로, 클라비코드)를 위한 작품을 남겼다. 수십 곡의 쳄발로용 모음곡과 토카타, 판타지아, 칸초네, 리체르카레, 카프리치오 등이 있으며, 두 개의 모테트도 작곡했다. 성체 헌성을 위한 일부 토카타와 모테트를 제외하면 대부분 세속 음악이다.

생전에 출판된 곡은 단 두 곡뿐이었다. 하나는 1650년 키르허가 로마에서 출판한 헥사코드 환상곡이고, 다른 하나는 프랑수아 로베르데의 《푸가와 카프리치오》(1660, 파리)에 수록된 푸가이다. 하지만 그의 작품 다수는 자필 악보나 필사본 형태로 보존되어 후대에 전해졌다.

프로베르거의 음악을 담고 있는 주요 자필 악보집은 다음과 같다.

| 제목 | 연도 | 헌정 대상 | 수록 내용 |

|---|---|---|---|

| 《리브로 세콘도》 (Libro Secundo) | 1649년 | 페르디난트 3세 | 토카타 6, 판타지아 6, 칸초네 6, 모음곡 6 |

| 《리브로 콰르토》 (Libro Quarto) | 1656년 | 페르디난트 3세 | 토카타 6, 리체르카레 6, 카프리치오 6, 모음곡 6 |

| 《카프리치오와 리체르카타집》 (Libro di capricci e ricercate) | 1658년경 | 카프리치오 6, 리체르카레 6 |

《리브로 세콘도》와 《리브로 콰르토》는 페르디난트 3세에게 헌정된 화려하게 장식된 악보집으로, 빈에서 발견되었다. 장식과 서예는 슈투트가르트 시절 프로베르거의 친구였던 요한 프리드리히 자우터가 맡았다.

이 외에도 바윈 필사본 (Bauyn manuscript), 슈트라스부르크 필사본 등 여러 필사본에 프로베르거의 작품이 수록되어 있다. 슈트라스부르크 필사본에 실린 일부 모음곡은 프로베르거의 잃어버린 자필 악보(아마도 《리브로 프리모》 또는 《리브로 테르초》)에서 직접 유래했을 가능성이 제기된다. 2006년에는 프로베르거 말년의 것으로 추정되는 자필 악보가 발견되어 소더비 경매를 통해 개인 소장가에게 넘어갔다. 이 악보에는 페르디난트 3세에 대한 라멘토, 프로베르거 자신에 대한 메멘토 모리를 포함하는 모음곡 제20번 등 기존에 필사본으로만 전해지던 작품과 함께, 이전에 알려지지 않았던 18곡을 포함한 총 35곡이 수록되어 있다.[7] 또한, 밥 판 아스페렌은 Ms. Chigi Q.IV.25에 수록된 세 개의 토카타가 프로베르거가 프레스코발디에게 배울 때 작곡한 초기 작품일 가능성이 높다고 주장했다.[8] 프로베르거가 자신의 작품을 계속 수정했거나 필사 과정의 오류 등으로 인해 동일한 작품이라도 여러 변형본이 존재하는 경우가 많다.

프로베르거의 작품을 식별하고 정리하기 위해 두 가지 주요 번호 체계가 사용된다.

- '''DTÖ (Adler) 번호''': 20세기 초 《오스트리아 음악 기념물》(Denkmäler der Tonkunst in Österreich) 시리즈와 귀도 아들러 편집본에서 사용된 번호이다. 장르별로 번호를 부여하여 '토카타 4번', '리체르카레 2번' 등으로 식별한다.

- '''FbWV 번호''': 1990년대 초 지크베르트 람페가 편찬한 카탈로그 번호이다. DTÖ 번호보다 포괄적이며, 새롭게 발견된 곡이나 진위 여부가 불확실한 곡도 포함한다. 아들러 번호를 통합하여 예를 들어 아들러 토카타 1번은 FbWV 101로 표기된다. 자세한 내용은 요한 야코프 프로베르거의 작품 목록에서 확인할 수 있다.

유럽 전역을 여행하며 다양한 음악 양식을 접한 프로베르거의 작품에는 이탈리아, 프랑스, 독일 등 여러 지역의 스타일이 혼합되어 나타난다. 특히 모음곡에서는 프랑스 양식, 토카타와 판타지아 등에서는 이탈리아 양식의 영향이 두드러진다.

3. 2. 클라비어 모음곡

프로베르거는 흔히 바로크 모음곡의 창시자로 여겨지기도 한다.[9] 이는 당시 프랑스 작곡가들이 주로 조성에 따라 춤곡들을 묶었던 것과 달리,[9] 킨더만과 같은 다른 작곡가들의 시도보다 프로베르거의 작품이 더 높은 예술적 수준을 달성했기 때문이다. 그의 작품을 통해 알르망드, 쿠랑트, 사라반드, 지그가 모음곡의 핵심적인 구성 요소로 자리 잡게 되었다.그러나 지그의 위치에 대해서는 일관성이 없다. 프로베르거의 초기 자필 악보인 ''Libro Secondo''에서는 여섯 개의 모음곡 중 다섯 개가 지그 없이 세 악장으로 구성되어 있다. 모음곡 2번에만 지그가 네 번째 악장으로 추가되었고, 후대의 필사본에서는 모음곡 3번과 5번에도 지그가 추가되었다. 반면, ''Libro Quarto''의 모음곡들은 모두 지그를 두 번째 악장으로 배치했다. 오늘날 표준처럼 여겨지는 지그가 마지막 악장에 오는 순서는 프로베르거 사후인 1690년대에 암스테르담의 출판사 모르티에가 그의 작품을 인쇄하면서 처음 나타났다.

프로베르거의 춤곡들은 대부분 두 개의 반복되는 부분으로 구성되지만, 일반적인 8+8 마디 구조는 거의 사용하지 않는다. 대칭 구조를 사용할 때도 7+7 마디나 11+11 마디 형식을 취하며, 한 부분이 다른 부분보다 길거나 짧은 비대칭 구조가 더 흔하다(주로 두 번째 부분이 첫 번째 부분보다 짧다). 이러한 불규칙성은 모든 춤곡에서 나타나는데, 이는 비슷한 불규칙성을 사용했던 샹보니에르가 사라반드에서는 항상 8+16 구조를 사용했던 것과 대조된다. 프랑스 류트 음악의 스타일 브리제를 건반악기에 적용한 것은 파리 방문 중 및 이후 작곡된 그의 곡 대부분에서 뚜렷하게 나타난다.

프로베르거의 알르망드는 원래 춤의 리듬을 거의 버리고, 스타일 브리제 특유의 짧은 악구, 장식음, 빠른 음계 등이 풍부하게 사용된다. 샹보니에르처럼 내부 종지를 강조하거나 규칙성을 드러내는 것을 피했지만,[10] 그보다 더 빠른 16분음표 악구와 선율을 사용하는 경향이 있다. 쿠랑트는 대부분 6/4 박자로 작곡되었으며, 때때로 헤미올라와 쿠랑트 특유의 8분음표 움직임을 사용한다. 일부는 3/2 박자로 두 배 느리고 4분음표 중심으로 움직이며, 또 다른 일부는 3/4 박자로 당시 이탈리아 코렌테와 유사하다. 사라반드는 대부분 3/2 박자이며, 두 번째 박자에 강세가 오는 표준적인 사라반드 리듬 대신 1과 1/2박 리듬 패턴을 특징으로 한다. 지그는 거의 예외 없이 푸가 형식이며, 복합 박자(6/8) 또는 셋잇단 박자(3/4)를 사용한다. 각 부분은 다른 모티프를 사용할 수 있으며, 때로는 첫 부분의 주제가 다음 부분에서 반전되기도 한다. 일부 지그는 특이하게 4/4 박자에 점리듬을 사용하거나, 정교하고 자유로운 랩소디풍의 4/4 종결부를 가지기도 한다.

일부 작품에는 "f"(포르테)와 "피아노"(에코 효과 표시), "doucement"("부드럽게"), "avec discrétion"("표현적인 루바토로") 같은 연주 지시가 필기로 적혀 있다. 특정 자료에는 이러한 표시가 특히 풍부하며, 2004년에 새로 발견된 베를린 징-아카데미 SA 4450 필사본에는 오르간 토카타의 자유로운 부분에도 유사한 지시가 추가되어 있다.[11] 몇몇 모음곡에는 '더블'(double, 변주)이 포함되어 있으며, 드물지만 쿠랑트가 알르망드에서 파생된 경우도 있다(종종 두 춤곡의 시작 부분을 유사하게 만들어 연관성을 부여하지만, 나머지 부분은 다르게 전개된다). ''Libro Secondo''의 모음곡 6번은 "Auff der Mayerin"이라는 부제가 붙은 변주곡 세트로, 프로베르거의 인기 있는 작품 중 하나이지만, 후기 모음곡에 비해 기술이나 표현 면에서는 초기 작품의 특징을 보인다.

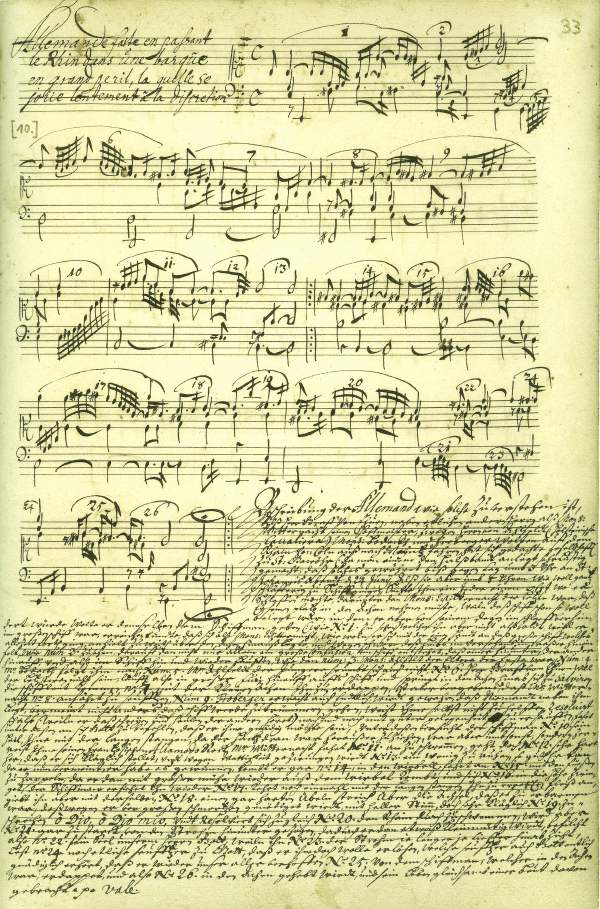

모음곡 외에도 프로베르거는 하프시코드를 위한 표제가 붙은 묘사적인 곡들을 작곡했다(일부 모음곡은 이러한 작품을 첫 악장으로 포함하기도 한다). 그는 이러한 종류의 표제 음악을 작곡한 초기 작곡가 중 한 명이다. 이 작품들은 대부분 매우 개인적인 경험을 바탕으로 하며, 스타일은 그의 알르망드처럼 불규칙성과 스타일 브리제 특징을 보인다. 대표적인 표제 음악은 다음과 같다:

- Allemande, faite en passant le Rhin dans une barque en grand péril|라인강을 배를 타고 건너는 동안 큰 위험에 처한 알르망드프랑스어

- Lamentation faite sur la mort très douloureuse de Sa Majesté Impériale, Ferdinand le troisième, An. 1657|황제 페르디난트 3세 폐하의 매우 고통스러운 죽음에 대한 애가, 1657년프랑스어

- Lamentation sur ce que j'ay été volé et se joüe à la discretion et encore mieux que les soldats m'ont traité|내가 도둑맞았고, 병사들에게 부당하게 취급받은 것에 대한 애가프랑스어 (여행 중 병사들에게 강탈당한 경험을 바탕으로 작곡됨)

- Lamento sopra la dolorosa perdita della Real Maestà di Ferdinando IV Rè de Romani|로마왕 페르디난트 4세의 슬픈 죽음에 바치는 라멘토it

- Méditation sur ma mort future|내 미래의 죽음에 대한 명상프랑스어

- Plainte faite à Londres pour passer la melancholie|우울함을 달래기 위해 런던에서 쓰인 푸념프랑스어 (해적에게 습격당한 후 작곡됨)

- Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blancrocher|블랑로셰 씨의 죽음을 애도하며 파리에서 쓴 톰보프랑스어

이러한 작품들에는 종종 음악적 비유가 사용된다. 류트 연주자 블랑로셰의 죽음을 애도하는 곡에서는 하강 음계를 사용하여 그가 계단에서 떨어져 치명상을 입은 것을 묘사했고, 페르디난트 4세의 죽음을 애도하는 곡에서는 상승 음계를 통해 그의 승천을 표현했다. 페르디난트 3세의 애가에서는 곡의 마지막을 F음을 세 번 반복하는 단선율로 끝맺는다. 프로베르거는 종종 이러한 작품에 곡을 쓰게 된 배경 사건에 대한 상세한 설명을 덧붙였다. 예를 들어, "라인강을 배를 타고 건너는 동안 큰 위험에 처한 알르망드"에는 각 부분에 대한 설명과 함께 번호가 매겨진 26개의 구절이 포함되어 있으며, 블랑로셰 톰보에는 류트 연주자의 죽음 상황을 설명하는 서문이 붙어 있다. 프로베르거의 표제 음악 구조와 스타일, 그리고 그의 알르망드는 루이 쿠프랭의 작품을 통해 미분절 프렐류드 발전에 영향을 미쳤다.

3. 3. 기타 건반 작품

프로베르거의 모음곡 외 건반악기 작품들은 오르간, 쳄발로(하프시코드), 클라비코드 등 모든 건반 악기에서 연주될 수 있다. 이 작품들 중 생전에 출판된 것은 극소수였으나, 다행히 필사본 형태로 많은 곡들이 전해져 후대에 연구될 수 있었다.=== 토카타 ===

토카타는 프로베르거의 작품 중 어느 정도 자유로운 작법을 사용하는 유일한 장르이지만, 대부분은 엄격한 다성 음악 양식을 따른다. 구성 면에서는 미켈란젤로 로시의 토카타와 유사성을 보이는데, 로시 역시 프로베르거와 마찬가지로 지롤라모 프레스코발디의 제자였다. 프로베르거의 토카타는 짧은 여러 부분으로 구성되기보다는, 엄격한 다성 음악 부분과 자유로운 즉흥 연주 부분이 번갈아 나타나는 몇 개의 긴밀하게 짜인 섹션으로 이루어진다.

일반적으로 중간 길이를 가지며, 화성적인 내용은 프레스코발디와 크게 다르지 않으나, 프로베르거는 더 부드럽고 듣기 좋은 화성 진행을 선호했다.[12] 성체 봉헌을 위한 두 개의 토카타(''da sonarsi alla Levatione'')와 같은 일부 예외를 제외하면 대부분 세속 음악이며, 프레스코발디나 로시와 달리 항상 원래의 조성을 더 강조하는 경향이 있다. 대부분의 토카타에는 푸가 섹션이 포함되는데, 이는 완전한 모방보다는 준 모방적이며 17세기 후반의 푸가만큼 엄격하지는 않다. 하나의 토카타 안에 여러 푸가 삽입부가 있을 경우, 단일 모티프를 리듬적으로 변형하여 모든 부분에 활용하기도 한다. 반음계 사용은 토카타에서도 드문 편이다.

=== 판타지아와 리체르카레 ===

프레스코발디는 판타지아와 리체르카레를 명확히 구분했지만 (판타지아는 단순한 대위법에서 시작해 복잡하게 발전하는 반면, 리체르카레는 엄격한 대위법 작품), 프로베르거의 작품에서는 이 두 장르가 거의 유사하게 나타난다. 전형적인 프로베르거의 리체르카레나 판타지아는 곡 전체에서 단일 주제를 사용하며(섹션별로 리듬 변형을 가함), 대위법은 16세기 프리마 프라티카(제1작법) 양식을 충실히 따른다. 표준적인 대위법 기법들이 사용되며, 때로는 주요 주제가 다른 주제와 쌍을 이루기도 한다. 섹션 간의 뚜렷한 대비를 통해 곡 내에서 다양한 변화를 보여준다.

=== 칸초나와 카프리치오 ===

칸초나와 카프리치오는 기법적으로 유사하며 보수적인 경향을 보인다. 프레스코발디는 두 장르를 구분했지만, 프로베르거에게는 본질적으로 동일한 장르로 취급되었다. 프로베르거는 이 곡들을 여러 섹션으로 구성된 변주곡 세트로 만드는 프레스코발디의 방식을 따랐다(칸초나는 보통 3개, 카프리치오는 최대 6개 섹션). 주제는 리체르카레나 판타지아보다 항상 더 빠르고 활기차다. 주제 재료를 경제적으로 사용하는 것이 특징인데, 드물게 나타나는 에피소드조차 거의 예외 없이 주제에서 파생된 것으로, 이는 약 60-70년 후 요한 제바스티안 바흐의 작품과 유사한 점이다. 대위법과 화성은 리체르카레 및 판타지아와 유사하지만, 때때로 1도와 5도 외의 음계가 사용되기도 한다.

=== 주요 필사본 및 작품 목록 ===

프로베르거의 작품은 주로 다음과 같은 필사본 자료들을 통해 전해진다.

- '''빈 필사본''': 페르디난트 3세에게 헌정된 호화 장식본인 『제2권』(Libro Secundo|리브로 세쿤도it, 1649년)과 『제4권』(Libro Quarto|리브로 콰르토it, 1656년)이 있다. 각각 24개의 작품(토카타, 판타지아/리체르카레, 칸초네/카프리치오, 모음곡 각 6개)을 수록하고 있다.

- '''카프리치오와 리체르카레집''' (Libro di capricci e ricercate|리브로 디 카프리치 에 리체르카테it, 1658년경): 6개의 카프리치오와 6개의 리체르카레를 포함한다.

- '''기타 필사본''': 보앙 필사본(Bauyn manuscript)이나 최근 발견된 스트라스부르 필사본 등에도 많은 작품이 수록되어 있다. 스트라스부르 필사본의 일부 모음곡에는 잃어버린 자필 악보(아마도 『제1권』 또는 『제3권』)에서 직접 유래했음을 시사하는 "ex autographo|엑스 아우토그라포la" (자필보에서)와 같은 기재가 있다.

- '''2006년 발견 자필보''': 프로베르거 만년의 것으로 추정되는 자필 악보가 2006년 소더비 경매를 통해 발견되었다(현재 개인 소장). 여기에는 페르디난트 3세에 대한 라멘토, 프로베르거 자신에 대한 메멘토 모리를 포함하는 모음곡 제20번 등 기존 필사본으로만 전해지던 작품과 미지의 모음곡, 판타지아, 카프리치오 등이 포함되어 있다.

=== 작품 번호 ===

프로베르거 작품 번호는 주로 두 가지 체계가 사용된다.

- '''DTÖ (Adler) 번호''': 20세기 초 『오스트리아 음악 예술 기념비』(Denkmäler der Tonkunst in Österreichde) 시리즈와 귀도 아들러 편집 작품집에서 사용된 방식으로, 장르별로 번호를 부여한다 (예: 토카타 4번, 리체르카레 2번).

- '''FbWV 번호''': 1990년대 지크베르트 람페(Siegbert Rampe)가 편찬한 카탈로그에서 사용되며, 최근 발견된 작품이나 진위가 의심되는 작품도 포함한다.

유럽 전역을 여행한 경험은 그의 음악에 다양한 지역적 영향을 남겼다. 이탈리아, 독일, 프랑스 등의 양식이 혼합되어 나타나며, 특히 토카타와 판타지아에서는 이탈리아, 모음곡에서는 프랑스의 영향이 두드러진다.

3. 4. 그 밖의 작품

프로베르거가 남긴 건반악기 외 작품으로는 모테트 2곡, ''Alleluia! Absorpta es mors''와 ''Apparuerunt apostolis''가 유일하다. 이 곡들은 유명한 스웨덴의 수집가이자 작곡가인 구스타프 뒤벤이 편찬한 소위 ''뒤벤'' 컬렉션에 수록되어 있으며, 이 필사본은 웁살라 대학교 도서관에 보관되어 있다.두 모테트는 스타일이 매우 유사하며, 모두 3성부(소프라노, 테너, 베이스) 합창, 바이올린 2대, 오르간(이탈리아 시대 모테트에서 흔히 보이는 다성음악이 아닌 단선율로 제공됨)을 위한 곡이다. 이는 프로베르거가 그의 다성 건반 작품에서 선호했던 오래된 기법과는 뚜렷한 대조를 이루며, 17세기 초 베네치아의 stile concertante|스틸레 콘체르탄테it로 작곡되었다.[13] 또한, 이 작은 앙상블 구성은 하인리히 쉬츠가 1647년에 출판한 ''Symphoniae sacrae''의 두 번째 권에서 사용한 것과 거의 동일하다는 점에서 동시대의 다른 음악적 관습과의 연관성을 보여준다.

4. 영향

프로베르거의 작품 중 생전에 출판된 것은 두 곡에 불과했지만, 그의 음악은 필사본 형태로 유럽 전역에 널리 퍼져 당대 가장 유명한 작곡가 중 한 명으로 인정받았다. 다만, 그가 유학했던 이탈리아에서는 그의 음악에 대한 자료가 발견되지 않았다. 프로베르거는 여러 지역을 여행하며 다양한 국가의 음악 양식을 흡수하고 자신의 음악에 통합하는 능력이 뛰어났다. 이를 통해 요한 카스파르 케를, 게오르크 무파트와 같은 다른 국제적인 작곡가들과 함께 유럽 음악 전통의 교류에 크게 기여했다. 또한, 그는 역사상 최초의 주요 건반 악기 작곡가 중 한 명이었으며, 쳄발로/클라비코드와 파이프 오르간 모두에 동등하게 집중한 최초의 인물이기도 했다.

프로베르거의 작품은 후대 많은 작곡가들에게 영향을 미쳤다. 요한 파헬벨, 디트리히 북스테후데, 게오르크 무파트와 그의 아들 고틀리프 무파트, 요한 카스파르 케를, 마티아스 베크만, 루이 쿠프랭, 요한 키른베르거, 요한 니콜라우스 포르켈, 게오르크 뵘, 게오르크 프리드리히 헨델, 요한 제바스티안 바흐 등이 그의 작품을 연구했다. 심지어 볼프강 아마데우스 모차르트가 필사한 프로베르거의 헥사코드 환상곡 악보가 남아 있으며, 루트비히 판 베토벤 역시 요한 게오르크 알브레히츠베르거를 통해 그의 작품을 접했다. 특히 루이 쿠프랭에게 깊은 영향을 주어, 쿠프랭이 프랑스 오르간 음악에 가져온 변화와 무도 전주곡 발전에 기여한 것으로 평가받는다. 상대적으로 덜 알려진 프랑수아 로베르데나 요한 카스파르 페르디난트 피셔의 작품에서도 프로베르거의 영향을 찾아볼 수 있다.

요한 제바스티안 바흐 역시 프로베르거의 영향을 받았으나, 그 직접적인 정도에 대해서는 다른 견해도 있다. 예를 들어, 바흐의 평균율 클라비어 곡집 중 한 푸가가 프로베르거의 리체르카레 4번(FbWV 404)에서 모티브를 가져왔다는 주장이 있지만, 이는 프로베르거 작품에서 직접 영향을 받았다기보다는, 평균율 클라비어 곡집 작곡 약 20년 전에 출판된 피셔의 『아리아드네 무지카』(Ariadne musicala)를 통해 간접적으로 채택했을 가능성도 제기된다.

프로베르거의 다성 음악 작품들은 17세기와 18세기에 높이 평가받았지만, 오늘날 그는 주로 건반 모음곡 발전에 기여한 인물로 기억된다. 그는 사실상 혼자서 이 형식을 확립했으며, 당시 표준적인 춤곡 형식들을 혁신적이고 창의적으로 다루었다. 이는 이후 요한 제바스티안 바흐를 비롯한 수많은 유럽 작곡가들이 정교한 모음곡을 작곡하는 데 길을 열어주었다.

5. 주요 음반

- ''요한 야콥 프로베르거: 하프시코드 작품집''(1990). 구스타프 레온하르트 (하프시코드). 도이치 하르모니아 문디 RD77923

: 하프시코드를 위한 18개의 작품을 선정했으며, 마지막 곡은 ''블랑로셰 선생의 죽음을 기리는 파리 묘비명''이다.

- ''요한 야콥 프로베르거: 완벽한 건반 작품집''(1994). 리처드 에거 (오르간, 하프시코드). 글로브 GLO 6022–6025

: 필사본 별로 정리되었으며, 작품의 원래 순서를 유지한다. 1994년 이후 발견된 작품은 포함되지 않았다. 또한 이전에 프로베르거의 작품으로 여겨졌던 다른 작곡가의 몇몇 작품도 포함되어 있다.

- ''알려지지 않은 작품들''(2003/4). 지크베르트 람페 (오르간, 하프시코드, 클라비코드). MDG 341 1186-2 및 341 1195-2

: 새로 발견된 20여 개의 작품(대부분 모음곡)과 저작권이 불확실한 작품들의 녹음.

- ''스트라스부르 필사본''(2000). 루드거 레미 (하프시코드). CPO 9997502

: 최근 발견된 스트라스부르 필사본에서 가져온 14개의 모음곡을 포함하며, 이 중 3개만 자필 원본에서 알려져 있다.

- ''프로베르거 에디션''(2000–). 밥 반 아스페렌 (하프시코드, 오르간). AE 10024, 10054, 10064, 10074 (하프시코드), AE 10501, AE 10601, AE 10701 (오르간)

: 이 시리즈는 8개의 파트로 구성될 예정이다. 4권은 베를린 징아카데미 필사본에서 발견된 최신 자료를 활용한다.

- ''요한 야콥 프로베르거: 하프시코드와 오르간을 위한 모든 음악''(2016). 시모네 스텔라 (오르간, 하프시코드). 16 CD 박스 브릴리언트 클래식 BC 94740

: 2016년 기준으로, 가장 최신의 완전판 음반이다. 소스를 기준으로 정리되었으며, 새롭게 발견된 작품들을 포함한다.

참조

[1]

서적

Schott, Grove

[2]

서적

Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Wьrttembergischen Hofe

Stuttgart

1890-91

[3]

논문

J. J. Froberger: 1614–1667: A Link between the Renaissance and the Baroque

1967-12

[4]

서적

Johan Jakob Froberger

http://www.musicolog[...]

Stuttgarter Verlagkontor, Stuttgart

1977

[5]

논문

Froberger in Rome: from Frescobaldi’s Craftsmanship to Kircher’s Compositional Secrets

1995

[6]

서적

Fleury, Charles, Sieur de Blancrocher [Blanrocher, Blancheroche]

[7]

웹사이트

http://www.gramophon[...]

[7]

웹사이트

https://www.reuters.[...]

[7]

웹사이트

Journal of Seventeenth-Century Music | Vol. 13 No. 1 | Bob van Asperen: A New Froberger Manuscript

http://sscm-jscm.pre[...]

2009-01-08

[8]

서적

Drei Toccaten in der Handschrift Chigi Q.IV.25

Köln

2009

[9]

서적

Keyboard Music to 1700

Routledge

2004

[10]

문서

Apel, 557

[11]

서적

Johann Jakob Froberger, Toccaten, Suiten, Lamenti: Die Handschrift SA 4450 der Sing-Akademie zu Berlin, Faksimile und Übertragung

Bärenreiter

2004

[12]

문서

Apel, 553

[13]

서적

Johann Jakob Froberger: Alleluia, absorpta est mors; Apparuerunt apostolis

Éditions de l'Oiseau-Lyre

1990

[14]

웹사이트

http://dic.paran.com[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com