이생흡충류

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이생흡충류는 구강 흡반과 복부 흡반을 가진 편형동물로, 과거에는 흡반의 수와 위치에 따라 분류되었지만, 현대 분류에서는 사용되지 않는다. 이들은 융합된 표피, 분절되지 않은 몸 구조, 자웅동체 생식 등의 특징을 가지며, 대부분의 종은 척추동물의 소화관이나 관련 기관에 기생한다. 이생흡충류의 생활사는 복잡하며, 2~4개의 숙주를 거치며, 성 세대와 무성 세대가 교대된다. 진화적으로는 연체동물에 기생하는 라브도코일에서 유래했을 것으로 추정된다. 이생흡충류 중 일부는 사람에게 감염을 일으키며, 주혈흡충류와 비주혈흡충류로 나뉜다. 특히 간흡충은 한국에서 문제가 되며, 담관암 발병 위험을 높이는 것으로 알려져 있다.

더 읽어볼만한 페이지

| 이생흡충류 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 학명 | Digenea |

| 명명자 | 카루스, 1863 |

| 상위 분류 | 흡충류 |

| 설명 | 이생흡충아강은 흡충강에 속하는 아강이다. |

| 분류 | |

| 주요 과 | 오페코엘루스과 (Opecoelidae) 그 외 다수 |

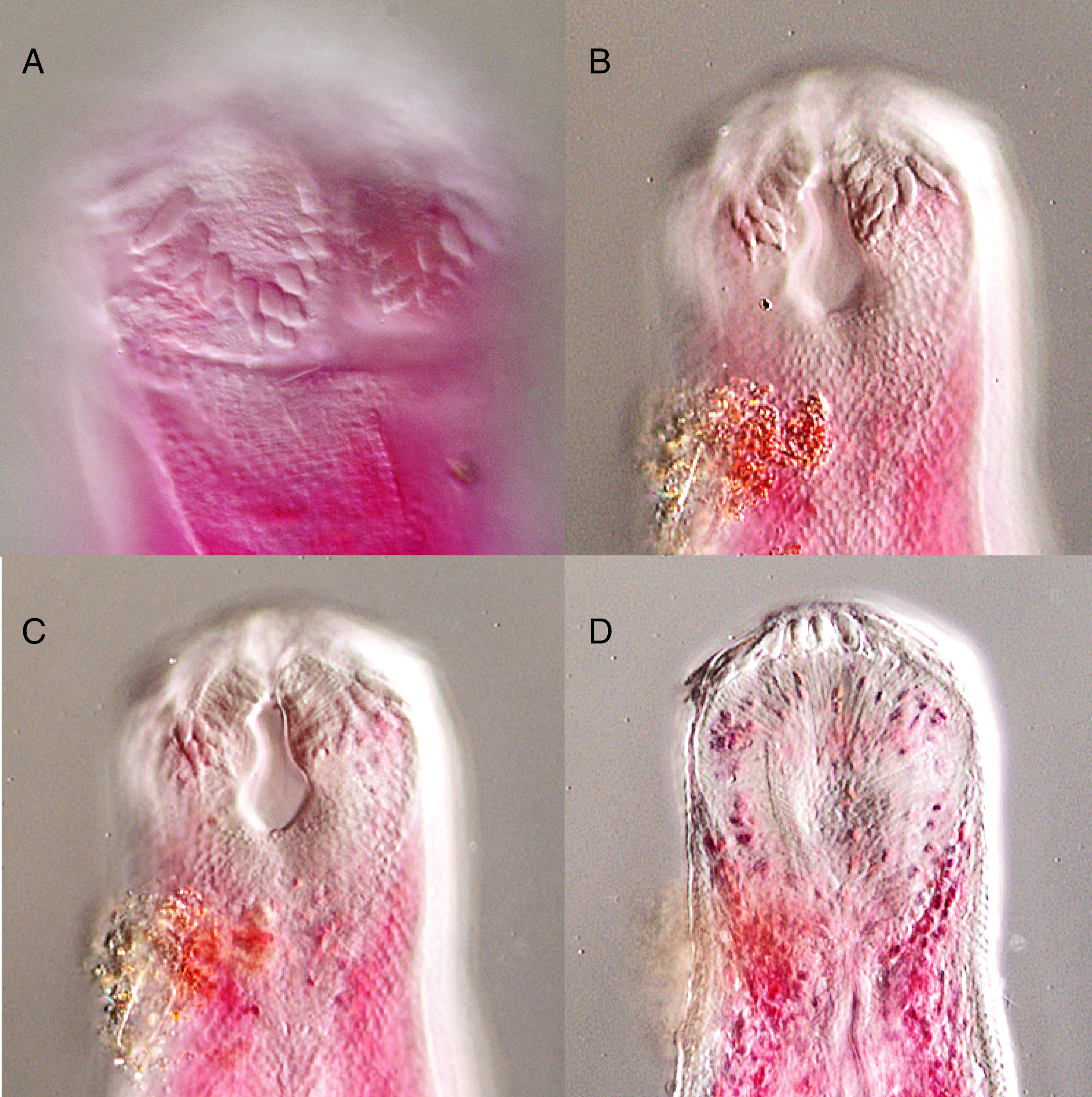

2. 형태

이생흡충류는 보통 두 개의 흡반을 갖는다. 하나는 입을 둘러싼 앞쪽의 구강 흡반이고, 다른 하나는 배쪽 표면에 있는 복부 흡반( 아세타불룸이라고도 함)이다.[1] 구강 흡반은 입을 둘러싸고 있으며, 복부 흡반은 내부 구조와 연결되지 않은 맹목적인 근육 기관이다.[1]

과거 문헌에서는 흡반이 하나인(구강) 벌레를 ''단구흡충류'', 구강 흡반과 몸 뒤쪽에 아세타불룸이 있는 흡충류를 ''양구흡충류'', 구강 흡반과 복부 흡반을 가지고 있지만 복부 흡반이 뒤쪽이 아닌 다른 곳에 있는 경우를 ''이구흡충류''라고 칭했으며, 이러한 용어들이 그룹 내의 계통 관계를 반영하는 것으로 여겨졌다. 그러나 현대의 이생흡충류 분류에서는 이러한 용어들이 사용되지 않는다.

2. 1. 주요 특징

이생흡충류는 세포 간 연결이 끊어지고 하나의 연속적인 세포질이 전체 동물을 둘러싸는 융합된 표피를 가지고 있다. 이와 유사한 표피는 이생흡충류, 흡반강, 단생강, 촌충류를 포함하는 편형동물의 한 무리인 신피강의 다른 구성원에게서 발견된다. 이생흡충류는 벌레 모양의 분절되지 않은 몸 구조를 가지고 있으며, 모든 편형동물과 마찬가지로 체강이 없는 단단한 조직을 가지고 있다.[1]

일반적으로 두 개의 흡반이 있는데, 하나는 입을 둘러싼 앞쪽 구강 흡반이고, 다른 하나는 배쪽 표면에 있는 복부 흡반으로, 때로는 아세타불룸이라고도 한다. 구강 흡반은 입을 둘러싸고 있으며, 복부 흡반은 내부 구조와 연결되지 않은 맹목적인 근육 기관이다.[1]

2. 2. 흡반

일반적으로 이생흡충류는 두 개의 흡반을 가진다. 하나는 입을 둘러싼 앞쪽의 구강 흡반이고, 다른 하나는 배쪽 표면에 있는 복부 흡반으로, 아세타불룸이라고도 한다.[1] 구강 흡반은 입을 둘러싸고 있으며, 복부 흡반은 내부 구조와 연결되지 않은 맹목적인 근육 기관이다.[1]과거 문헌에서는 흡반이 하나인(구강) 벌레를 ''단구흡충류'', 구강 흡반과 몸 뒤쪽에 아세타불룸이 있는 흡충류를 ''양구흡충류'', 구강 흡반과 복부 흡반을 가지고 있지만 복부 흡반이 뒤쪽이 아닌 다른 곳에 있는 경우를 ''이구흡충류''라고 칭하며, 이 용어들이 그룹 내의 계통 관계를 반영하는 것으로 여겨졌다. 그러나 현대의 이생흡충류 분류에서는 이러한 용어들이 사용되지 않는다.

3. 생식계

이생흡충류의 생식 기관은 크게 남성 생식 기관과 여성 생식 기관으로 나뉜다.

대부분의 흡충류는 자웅동체이지만, 주혈흡충은 자웅이체이다. 흡충류는 웅성선숙을 하며, 일반적으로 두 개의 고환이 존재하지만 일부는 100개 이상을 가질 수도 있다. 수출관, 정관, 정낭, 사정관 및 음경에 상응하는 꼬리(보통이지만 항상은 아님)가 꼬리 주머니에 들어 있다. 꼬리는 단백질질 가시로 덮여 있을 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다. 남성 말단 생식기 내의 이러한 기관들의 정확한 형태는 과 및 속 수준에서 분류학적으로 중요하다.[3]

단일 난소와 난관, 정포, 한 쌍의 난황선(난황과 난각 생산에 관여)과 도관, 난형성실(알이 형성되는 방), 메흘리스샘(자궁에 알이 통과할 수 있도록 윤활하는 것으로 여겨짐)이 존재한다.[1]

일부 흡충류는 로러관이라고 불리는 관을 가지고 있으며, 이는 난관에서 몸의 등쪽 표면으로 이어진다. 이 관은 일부 종에서는 수정에 사용되거나 다른 종에서는 생식 과정에서 생성된 폐기물을 배출하는 데 사용될 수 있다고 추정된다.[1]

대부분의 흡충류는 난소와 연결되는 난관의 확장된 부분인 난포를 가지고 있다. 이는 난자의 방출을 제어하고 자궁으로 내려가는 간격을 조절하는 것으로 보인다.[1]

자궁은 일반적으로 웜의 바깥 표면으로 바로 열리기 전에 원위부 수컷 교접 기관(서스)을 받는 공통 생식공으로 열린다. 자궁의 원위부는 근육질 괄약근에 의해 근위 자궁과 분리된 메트라텀으로 확장될 수 있거나, Monorchiidae와 다른 일부 과에서처럼 가시로 덮여 있을 수 있다.[1]

3. 1. 자웅동체와 무성생식

대부분의 흡충류는 자웅동체이다. 이는 숙주 내에서 개체 수가 적을 때의 적응으로, 최종 숙주를 성공적으로 감염시키는 개체가 한 마리뿐일 때도 생활환이 지속될 수 있도록 한다. 수정은 내부에서 이루어지며, 정자는 음경을 통해 Laurer's Canal 또는 생식 구멍으로 전달된다. 자웅이체인 주요 흡충류 그룹은 주혈흡충이다.[1]첫 번째 유충 단계에서 무성생식은 보편적이다.[1]

흡충류 알의 성적 형성 및 첫 번째 유충 단계(미라시디움)에서의 무성생식은 널리 보고되고 있지만, 무성생식 단계의 발생생물학은 여전히 문제로 남아 있다. 전자 현미경 연구에 따르면 현미경으로 볼 수 있는 배아 덩어리는 분열하는 세포로 구성되어 있으며, 이 세포는 배아와 새로운 일련의 생식 세포를 생성하여 이러한 배아 단계에 포함된다. 감수 분열 과정이 없다는 것이 증명되지 않았으므로, 정확한 정의는 여전히 의심스럽다.[1]

3. 2. 남성 생식 기관

대부분의 흡충류는 자웅동체이지만, 주혈흡충은 자웅이체이다. 흡충류는 웅성선숙을 하며, 일반적으로 두 개의 고환이 존재하지만 일부는 100개 이상을 가질 수도 있다. 수출관, 정관, 정낭, 사정관 및 음경에 상응하는 꼬리(보통이지만 항상은 아님)가 꼬리 주머니에 들어 있다. 꼬리는 단백질질 가시로 덮여 있을 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다. 남성 말단 생식기 내의 이러한 기관들의 정확한 형태는 과 및 속 수준에서 분류학적으로 중요하다.[3]3. 3. 여성 생식 기관

대부분의 흡충류는 자웅동체이며, 정자는 음경을 통해 로러관 또는 생식 구멍으로 전달되어 내부에서 수정이 이루어진다. 자웅이체인 주요 흡충류는 주혈흡충이다.[1]단일 난소와 난관, 정포, 한 쌍의 난황선(난황과 난각 생산에 관여)과 도관, 난형성실(알이 형성되는 방), 메흘리스샘(자궁에 알이 통과할 수 있도록 윤활하는 것으로 여겨짐)이 존재한다.[1]

일부 흡충류는 로러관이라고 불리는 관을 가지고 있으며, 이는 난관에서 몸의 등쪽 표면으로 이어진다. 이 관은 일부 종에서는 수정에 사용되거나 다른 종에서는 생식 과정에서 생성된 폐기물을 배출하는 데 사용될 수 있다고 추정된다.[1]

대부분의 흡충류는 난소와 연결되는 난관의 확장된 부분인 난포를 가지고 있다. 이는 난자의 방출을 제어하고 자궁으로 내려가는 간격을 조절하는 것으로 보인다.[1]

자궁은 일반적으로 웜의 바깥 표면으로 바로 열리기 전에 원위부 수컷 교접 기관(서스)을 받는 공통 생식공으로 열린다. 자궁의 원위부는 근육질 괄약근에 의해 근위 자궁과 분리된 메트라텀으로 확장될 수 있거나, Monorchiidae와 다른 일부 과에서처럼 가시로 덮여 있을 수 있다.[1]

4. 소화계

성충 이생흡충류는 입, 근육질의 인두, 맹장으로 구성된 소화계를 가지며, 피노사이토시스와 식세포 작용으로 영양분을 흡수한다.[1] 척추동물의 소화관 등에서 서식하며 숙주가 섭취한 음식, 담즙, 점액, 점막하층, 혈액 등을 섭취하고, 주혈흡충과, 스피로르키스과, 상기니콜리드과는 혈액만을 섭취한다.[1]

4. 1. 소화 기관 구조

성충 이생흡충류는 대부분 말단 또는 아말단에 입을 가지고 있으며, 음식을 섭취하는 힘을 제공하는 근육질의 인두와 맹장이라고 불리는 두 개의 관 모양 주머니로 구성된 분지된 맹관 소화계를 가지고 있다.[1] 일부 종에서는 두 개의 장 맹장이 후방에서 결합하여 고리 모양의 장 또는 환강을 형성한다.[1] 다른 종에서는 맹장이 후방에서 체벽과 융합하여 하나 이상의 항문을 형성하거나, 배설 소포와 융합하여 요전문을 형성할 수도 있다.[1] 이생흡충류는 또한 피노사이토시스와 식세포 작용에 의해 피복을 통해 직접적인 영양분 흡수를 할 수 있다.[1]4. 2. 영양분 섭취 방식

성충 이생흡충류는 대부분 끝부분 또는 끝부분 근처에 입을 가지고 있으며, 음식을 섭취하는 힘을 제공하는 근육질의 인두와 맹장이라고 불리는 두 개의 관 모양 주머니로 구성된 분지된 맹관 소화계를 가지고 있다. 일부 종에서는 두 개의 장 맹장이 뒤쪽에서 결합하여 고리 모양의 장 또는 환강을 형성한다. 다른 종에서는 맹장이 뒤쪽에서 체벽과 융합하여 하나 이상의 항문을 형성하거나, 배설 소포와 융합하여 요전문을 형성할 수 있다.[1]이생흡충류는 또한 피노사이토시스와 식세포 작용에 의해 피복을 통해 직접 영양분을 흡수할 수 있다. 대부분의 성충 이생흡충류는 척추동물의 소화관 또는 관련 기관에서 발생하며, 주로 관 안의 내용물(예: 숙주가 섭취한 음식, 담즙, 점액)을 섭취하지만, 점막 벽을 가로질러 먹이를 먹을 수도 있다(예: 점막하층, 숙주 혈액).[1] 주혈흡충과 스피로르키스과 및 상기니콜리드과와 같은 혈액 흡충류는 오직 혈액만을 먹는다.[1]

연체동물 중간 숙주의 무성 생식 단계는 대부분 직접 흡수를 통해 먹이를 섭취하지만, 일부 그룹에서 발견되는 레디아 단계는 입, 인두 및 단순한 장을 가지고 있으며 숙주 조직이나 심지어 다른 기생충을 적극적으로 섭취할 수 있다.[1] 낭포화된 피낭유충 단계와 자유 생활하는 유미유충 단계는 먹이를 섭취하지 않는다.[1]

5. 신경계

몸 앞쪽 끝에 쌍을 이루는 신경절은 뇌 역할을 한다. 여기서부터 신경이 앞쪽과 뒤쪽으로 뻗어 나간다. 감각 수용체는 대부분 성체에게는 부족하지만, 접촉 수용체 세포는 가지고 있다. 유충 단계는 광수용체와 화학 수용체를 포함하여 많은 종류의 감각 수용체를 가지고 있다. 화학 수용은 자유 생활을 하는 미라시디움 유충이 숙주를 인식하고 찾는 데 중요한 역할을 한다.

6. 생활사

이생흡충류는 성 세대와 무성 세대가 교대로 나타나는 독특한 생활사를 가진다. 이는 하나의 생활환에서 여러 세대가 존재함을 의미한다.

성충 이생흡충류는 대부분 척추동물의 소화관 또는 관련 기관에서 발견되며, 숙주가 섭취한 음식, 담즙, 점액 등을 섭취하거나, 점막하층이나 숙주의 혈액을 섭취한다. 주혈흡충, 스피로르키스과, 상기니콜리드과와 같은 혈액 흡충류는 혈액만을 섭취한다. 연체동물 중간 숙주 내의 무성 생식 단계는 주로 직접 흡수를 통해 영양분을 얻지만, 일부 레디아 단계는 입, 인두, 단순한 장을 가지고 있어 숙주 조직이나 다른 기생충을 섭취하기도 한다. 낭포화된 피낭유충 단계와 자유 생활하는 유미유충 단계는 먹이를 섭취하지 않는다.

흡충류 알의 성적 형성과 첫 번째 유충 단계(미라시디움)에서의 무성생식은 널리 알려져 있지만, 무성생식 단계의 발생생물학은 아직 명확하게 밝혀지지 않았다. 전자 현미경 연구에 따르면 현미경으로 관찰되는 배아 덩어리는 분열하는 세포로 구성되어 있으며, 이 세포는 배아와 새로운 생식 세포를 생성한다. 감수 분열 과정이 없다는 것이 증명되지 않았기 때문에, 정확한 정의는 여전히 논란의 여지가 있다.

6. 1. 일반적인 생활환

이생흡충류의 생활환은 복잡하고 다양한 변이를 보이며, 이는 이들의 성공적인 생존 전략의 핵심 요인이다. 일반적으로 2, 3, 또는 4개의 필수 숙주를 가지며, 때로는 운반 숙주나 병행 숙주가 존재하기도 한다. 3숙주 생활환이 가장 흔하며, 거의 모든 종에서 첫 번째 숙주는 연체동물이다.[2] 이는 조상 이생흡충류가 연체동물 기생충이었으며 척추동물 숙주가 나중에 추가되었다는 가설을 뒷받침한다.이생흡충류는 성 세대와 무성 세대가 교대로 나타나는 특징을 보인다. 즉, 하나의 생활환에서 여러 세대가 나타난다.

일반적인 이생흡충류의 생활환은 다음과 같다.

1. 척추동물 최종 숙주의 대변과 함께 알이 배출된다.

2. 첫 번째 중간 숙주(주로 달팽이)가 알을 섭취하거나,[2] 알에서 부화한 미라시디움 유충이 달팽이를 찾아 침투한다.

3. 달팽이 체내에서 미라시디움은 모충낭으로 변태한다.

4. 모충낭은 무성 생식을 통해 레디아(단수. redia) 또는 자충낭을 생성한다.

5. 레디아 또는 자충낭은 다시 무성 생식을 통해 많은 수의 세르카리아(복수. cercariae)를 생성한다.

6. 자유롭게 헤엄치는 세르카리아는 꼬리를 이용하여 물속을 이동하며, 두 번째 숙주를 감염시킨다. 감염 방식은 수동적(섭취) 또는 능동적(침투)이다.

7. 2숙주 생활환의 경우, 세르카리아가 두 번째 숙주(최종 숙주)에 침투하여 성적으로 성숙한다.

8. 3숙주 생활환의 경우, 세르카리아는 두 번째 중간 숙주에서 메타세르카리아로 발달하며, 낭이나 조직층에 싸여 휴지 상태로 존재한다.

9. 최종 숙주가 감염된 두 번째 중간 숙주를 섭취하면 메타세르카리아가 탈낭하여 성충이 되고, 생활환이 반복된다.

6. 2. 숙주와의 상호작용

이생흡충류는 복잡한 생활사를 거치며, 다양한 숙주를 이용한다. 거의 모든 종에서 첫 번째 숙주는 연체동물이다.[2] 이생흡충류는 수동적이거나 능동적인 방식으로 첫 번째 중간 숙주(보통 달팽이)를 감염시킨다. 예를 들어, 알이 달팽이에 의해 섭취되거나,[2] 물속에서 부화하여 미라시디움이라는 유충이 되어 달팽이를 찾아 감염시킨다.달팽이 안에서 미라시디움은 모충낭으로 변태하고, 무성 생식을 통해 레디아 또는 자충낭을 생성한다. 이들은 다시 무성 생식을 하여 세르카리아를 대량으로 만든다.

자유롭게 헤엄치는 세르카리아는 달팽이를 떠나 두 번째 숙주를 감염시킨다. 이 과정은 수동적(예: 물고기가 섭취)으로, 또는 능동적(세르카리아가 물고기를 관통)으로 일어날 수 있다.

일부 이생흡충류는 두 개의 숙주만 이용하며, 이 경우 세르카리아가 두 번째 숙주를 감염시킨 후 성적으로 성숙한다. 2숙주 생활환은 Bivesiculidae처럼 처음부터 두 숙주만 갖거나, 진화 과정에서 세 번째 숙주를 잃은 경우이다.

3숙주 생활환에서는 세르카리아가 두 번째 중간 숙주에서 메타세르카리아로 발달하며, 이는 최종 숙주에 감염된다. 최종 숙주가 감염된 두 번째 중간 숙주를 먹으면 메타세르카리아는 최종 숙주의 장에서 탈낭하여 성충이 되고, 생활환이 반복된다.

7. 진화

이생흡충류는 신피강에 속하며, 세포 간 연결이 끊어지고 하나의 연속적인 세포질이 전체를 둘러싸는 융합된 표피를 가진 것이 특징이다. 벌레 모양의 분절되지 않은 몸 구조를 가지며, 체강이 없는 단단한 조직을 가지고 있다. 일반적으로 두 개의 흡반이 있는데, 입을 둘러싼 앞쪽 구강 흡반과 배쪽 표면에 있는 복부 흡반(아세타불룸)이다.

7. 1. 기원

이생흡충류의 진화적 기원은 오랫동안 논쟁의 대상이었지만, 원시 이생흡충류가 연체동물의 기생충이었고, 아마도 외투강에 기생했을 것이라는 데에는 대체로 의견이 일치하는 것으로 보인다. 이러한 증거는 이생흡충류의 첫 번째 중간 숙주로서 연체동물이 널리 존재한다는 점, 그리고 대부분의 아스피도흡충류(이생흡충류의 자매 그룹) 또한 연체동물과 관련이 있다는 사실에서 비롯된다.[1] 초기 흡충류(이생흡충류와 아스피도흡충류를 통칭하는 이름)는 초기 연체동물의 열린 외투강에 서식하는 강장동물의 일종인 라브도코일에서 진화했을 가능성이 높다고 생각된다.[1]더 복잡한 생활사는 종말 첨가 과정을 통해 진화했을 가능성이 높은데, 이 과정을 통해 이생흡충류는 아마도 물고기에 의해 연체동물 숙주가 포식되는 상황에서 살아남았다.[1] 현대의 헷갈리는 다양한 생활 주기 패턴이 발달할 때까지 동일한 과정을 통해 다른 숙주가 추가되었다.[1]

7. 2. 생활사 진화

원시 이생흡충류가 연체동물의 기생충이었고, 아마도 외투강에 기생했을 것이라는 데에는 대체로 의견이 일치하는 것으로 보인다. 이러한 증거는 이생흡충류의 첫 번째 중간 숙주로서 연체동물이 널리 존재한다는 점, 그리고 대부분의 아스피도위충류(이생흡충류의 자매 그룹) 또한 연체동물과 관련이 있다는 사실에서 비롯된다.[1] 초기 흡충류(이생흡충류와 아스피도위충류를 통칭하는 이름)는 초기 연체동물의 열린 외투강에 서식하는 강장동물의 일종인 라브도코일에서 진화했을 가능성이 높다고 생각된다.[1]더 복잡한 생활사는 종말 첨가 과정을 통해 진화했을 가능성이 높은데, 이 과정을 통해 이생흡충류는 아마도 물고기에 의해 연체동물 숙주가 포식되는 상황에서 살아남았다.[1] 현대의 헷갈리는 다양한 생활 주기 패턴이 발달할 때까지 동일한 과정을 통해 다른 숙주가 추가되었다.[1]

8. 하위 분류

| 목 | 아목 | 상과 | 과 |

|---|---|---|---|

| 중구흡충목 | 중구흡충아목 | Brachylaimoidea | Brachylaimidae (브라킬라이무스과) |

| Leucochloridiidae (레우코클로리디움과) | |||

| Diplostomoidea | Brauninidae | ||

| Cyathocotylidae (키아토코틸레과) | |||

| Diplostomidae (중구흡충과) | |||

| Proterodiplostomidae | |||

| Strigeidae | |||

| Schistosomatoidea | Aporocotylidae | ||

| Schistosomatidae (주혈흡충과) | |||

| Spirorchiidae | |||

| 사고흡충목 | Apocreadiata | Apocreadioidea | Apocreadiidae |

| Bivesiculata | Bivesiculoidea | Bivesiculidae | |

| Bucephalata | Bucephaloidea | Bucephalidae | |

| Nuitrematidae | |||

| Gymnophalloidea | Botulisaccidae | ||

| Fellodistomidae | |||

| Gymnophallidae | |||

| Tandanicolidae | |||

| 극구흡충아목 | Echinostomatoidea | Calycodidae | |

| Cyclocoelidae | |||

| Echinochasmidae | |||

| Echinostomatidae (극구흡충과) | |||

| Eucotylidae | |||

| Fasciolidae (간질과) | |||

| Himasthlidae | |||

| Philophthalmidae | |||

| Psilostomidae | |||

| Rhytidodidae | |||

| Typhlocoelidae | |||

| Haplosplanchnata | Haplosplanchnoidea | Haplosplanchnidae | |

| Hemiurata | Azygioidea | Azygiidae | |

| Hemiuroidea | Accacoeliidae | ||

| Bathycotylidae | |||

| Derogenidae | |||

| Dictysarcidae | |||

| Didymozoidae (쌍선충과) | |||

| Gonocercidae | |||

| Hemiuridae | |||

| Hirudinellidae | |||

| Isoparorchiidae | |||

| Lecithasteridae | |||

| Ptychogonimidae | |||

| Sclerodistomidae | |||

| Sclerodistomoididae | |||

| Syncoeliidae | |||

| Heronimata | Heronimoidea | Heronimidae | |

| Lepocreadiata | Lepocreadioidea | Aephnidiogenidae | |

| Deropristidae | |||

| Enenteridae | |||

| Gorgocephalidae | |||

| Gyliauchenidae | |||

| Lepidapedidae | |||

| Lepocreadiidae | |||

| Liliatrematidae | |||

| Monorchiata | Monorchioidea | Lissorchiidae | |

| Monorchiidae | |||

| 후고흡충아목 | Opisthorchioidea | Cryptogonimidae | |

| Heterophyidae (이형흡충과) | |||

| Opisthorchiidae (후고흡충과) | |||

| Pronocephalata | Paramphistomoidea | Cladorchiidae | |

| Mesometridae | |||

| Microscaphidiidae | |||

| Paramphistomidae | |||

| Pronocephaloidea | Labicolidae | ||

| Notocotylidae | |||

| Nudacotylidae | |||

| Opisthotrematidae | |||

| Pronocephalidae | |||

| Rhabdiopoeidae | |||

| Transversotremata | Transversotrematoidea | Transversotrematidae | |

| Xiphidiata | Allocreadioidea | Acanthocolpidae | |

| Allocreadiidae | |||

| Batrachotrematidae | |||

| Brachycladiidae | |||

| Opecoelidae | |||

| Gorgoderoidea | Callodistomidae | ||

| Dicrocoeliidae (창형흡충과) | |||

| Gorgoderidae | |||

| Haploporoidea | Atractotrematidae | ||

| Haploporidae | |||

| Microphalloidea | Diplangidae | ||

| Exotidendriidae | |||

| Faustulidae | |||

| Microphallidae | |||

| Pachypsolidae | |||

| Phaneropsolidae | |||

| Pleurogenidae | |||

| Prosthogonimidae | |||

| Renicolidae | |||

| Zoogonidae | |||

| Plagiorchioidea | Auridistomidae | ||

| Brachycoeliidae | |||

| Cephalogonimidae | |||

| Choanocotylidae | |||

| Echinoporidae | |||

| Encyclometridae | |||

| Leptophallidae | |||

| Macroderoididae | |||

| Meristocotylidae | |||

| Ocadiatrematidae | |||

| Orientocreadiidae | |||

| Plagiorchiidae | |||

| Styphlotrematidae | |||

| Telorchiidae | |||

| Thrinascotrematidae | |||

| Urotrematidae |

9. 인체 감염

이생흡충류 중 약 12종이 인간에게 감염을 일으키며, 이 중 일부는 2억 명 이상에게 영향을 미치는 중요한 질병을 유발한다. 인간을 감염시키는 종은 주혈흡충류와 비주혈흡충류로 나눌 수 있다.[1]

사람에게 감염되는 주요 비주혈흡충류는 식물이나 덜 익힌 동물 고기를 통해 피낭 유충 낭포를 섭취하면서 감염된다. 대부분 종은 인간의 위장관에 서식하며, 숙주의 대변과 함께 알을 배출한다. 웨스터만 폐충(''Paragonimus westermani'')은 폐에 정착하여 타액으로도 알을 배출할 수 있다. 이러한 흡충류는 일반적으로 인간에게 가벼운 병증을 일으키지만, 더 심각한 영향도 발생할 수 있다.[1]

9. 1. 주혈흡충류 (Schistosomes)

주혈흡충은 최종 숙주의 순환계에서 발생한다. 사람은 감염된 달팽이에서 방출된 자유 유영 유미 유충이 피부를 관통한 후 감염된다. 이들은 자웅이체이며, 길고 가늘다. 크기는 길이가 10mm~30mm이고, 지름이 0.2mm~1mm이다. 성체 수컷은 암컷보다 짧고 굵으며, 암컷이 잡히는 몸체의 한쪽에 긴 홈이 있다. 암컷은 수컷과 결합한 후에 성적으로 성숙해진다. 짝짓기를 한 후 둘은 평생 동안 함께 묶여 있으며, 수년 동안 살면서 수만 개의 알을 생산한다.사람을 감염시키는 네 종의 주혈흡충은 주혈흡충속(''Schistosoma'')에 속한다.

| 학명 | 제1중간 숙주 | 고유 지역 |

|---|---|---|

| 주혈흡충 만소니(Schistosoma mansoni) | Biomphalaria spp. | 아프리카, 남아메리카, 카리브해, 중동 |

| 방광주혈흡충(Schistosoma haematobium) | Bulinus spp. | 아프리카, 중동 |

| 일본주혈흡충(Schistosoma japonicum) | Oncomelania spp. | 중국, 동아시아, 필리핀 |

| 주혈흡충 인터칼라툼(Schistosoma intercalatum) | Bulinus spp. | 아프리카 |

9. 2. 비주혈흡충류 (Non-schistosomes)

사람에게 감염되는 주요 비주혈흡충류 7종은 식물이나 덜 익힌 동물 고기를 통해 피낭 유충 낭포를 섭취하면서 감염된다. 대부분 종은 인간의 위장관에 서식하며, 숙주의 대변과 함께 알을 배출한다. 웨스터만 폐충(''Paragonimus westermani'')은 폐에 정착하여 타액으로도 알을 배출할 수 있다. 이러한 흡충류는 일반적으로 인간에게 가벼운 병증을 일으키지만, 더 심각한 영향도 발생할 수 있다.| 학명 | 제1 중간 숙주 | 인간 감염 방식 | 유행 지역 |

|---|---|---|---|

| 거대흡충(Fasciolopsis buski) | 세그멘티나(Segmentina) sp. | 식물 | 아시아, 인도 |

| 이형흡충(Heterophyes heterophyes) | 피리넬라(Pirenella) | 숭어, 틸라피아 | 아시아, 동유럽, 이집트, 중동 |

| 요코가와흡충(Metagonimus yokogawaii) | 반구슬우렁이(Semisulcospira) sp. | 잉어, 송어 | 시베리아 |

| 위원판흡충(Gastrodiscoides hominis) | 헬리코르비스(Helicorbis) sp. | 식물 | 인도, 베트남, 필리핀 |

| 간흡충(Clonorchis sinensis) | 부린(Bulinus) sp. | 어류 | 동아시아, 북아메리카 |

| 간질(Fasciola hepatica) | 갈바 트룬카툴라(Galba truncatula) | 식물 | 세계 |

| 폐흡충(Paragonimus westermani) | 애욱달팽이(Semisulcospira) sp. | 게, 가재 | 아시아 |

참조

[1]

간행물

A review of the Zoogonidae (Digenea: Microphalloidea) from fishes of the waters around New Caledonia, with the description of ''Overstreetia cribbi'' n. sp.

[2]

웹사이트

Principles of Parasitism: Digenea

http://www.biology.u[...]

2020-01-09

[3]

간행물

Phylogeny and classification of the Digenea (Platyhelminthes: Trematoda)

[4]

서적

기생충 종 목록집(List of Parasite Species)

대한기생충학/열대의학회

2015-10

[5]

간행물

Phylogeny and classification of the Digenea (Platyhelminthes: Trematoda)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com