흡충류

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

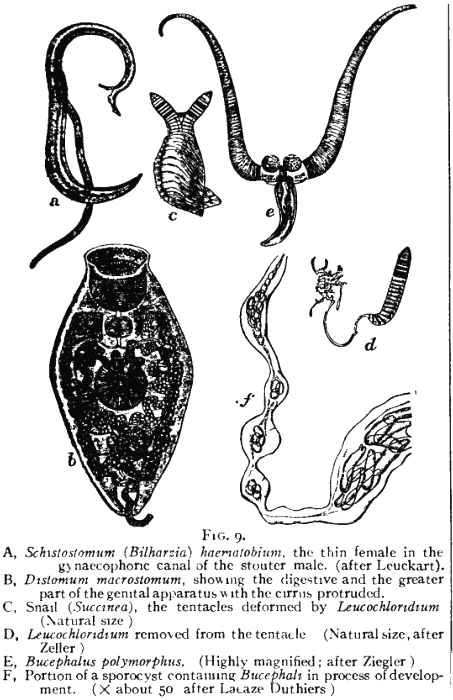

흡충류는 18,000~24,000종이 알려진 기생충으로, Aspidogastrea와 Digenea의 두 아강으로 분류된다. Digenea는 대부분의 흡충류를 차지하며 연체동물과 척추동물에 기생한다. 흡충류는 생활사 동안 다양한 숙주를 거치며, 최종 숙주에서 성적 생식을 통해 알을 낳는다. 흡충류는 인체 감염을 일으켜 주혈흡충증, 간흡충증, 폐흡충증 등의 질병을 유발하며, 치료에는 프라지콴텔, 알벤다졸, 트리클라벤다졸 등이 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 흡충 - 이생흡충류

이생흡충류는 구강과 복부 흡반을 가진 편형동물 기생 생물로, 융합된 표피와 비분절 몸, 자웅동체 생식을 특징으로 하며, 연체동물을 중간 숙주, 척추동물을 최종 숙주로 하는 복잡한 생활사를 가지며, 일부는 인체 감염을 일으키고 간흡충은 한국의 공중 보건 문제이다. - 흡충 - 간흡충류

간흡충류는 잎 모양의 자웅동체 기생충으로, 달팽이와 잉어과 물고기를 거쳐 인간을 감염시키며, 간질증과 담관암을 유발하는 IARC 그룹 1 발암 물질이다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류3 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류3 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다.

| 흡충류 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 분류 | |

| 학명 | Trematoda Rudolphi, 1808 |

| 계 | 동물계 Animalia |

| 문 | 편형동물문 Platyhelminthes |

| 강 | 흡충강 |

| 하위 분류 | |

| 아강 | 순흡충류 Aspidogastrea 이생흡충류 Digenea |

2. 분류

흡충류는 18,000[1]에서 24,000[2] 종이 알려져 있으며, Aspidogastrea와 Digenea의 두 아강으로 나뉜다. Aspidogastrea는 더 작은 아강으로 61종을 포함한다. 이 흡충류는 주로 이매패류와 경골어류에 감염된다.[3] 흡충류의 대부분을 차지하는 Digenea는 특정 연체동물과 척추동물에서 발견된다.

| 아강 | 하위 분류 | 특징 | 주요 종 |

|---|---|---|---|

| 방패흡충아강(Aspidogastrea) | |||

| 이생흡충아강(Digenea) |

2. 1. 방패흡충아강 (Aspidogastrea)

방패흡충아강(Aspidogastrea영어)은 61종으로 이루어져 있으며, 주로 이매패류와 경골어류에 감염된다.[3] 흡충류는 18,000[1]에서 24,000[2] 종이 알려져 있으며, 방패흡충아강과 Digenea의 두 아강으로 나뉜다. 흡충류의 대부분을 차지하는 이생흡충아강(Digenea)은 특정 연체동물과 척추동물에서 발견된다.[3]방패흡충아강은 주로 어류의 체표면에 외부 기생한다.

- 방패흡충목(Aspidocotylea)

- 스치코코틸루스목(Stichocotylida)

2. 2. 이생아강 (Digenea)

흡충류는 18,000[1]에서 24,000[2] 종이 알려져 있으며, Aspidogastrea와 이생(Digenea)의 두 아강으로 나뉜다. Aspidogastrea는 더 작은 아강으로 61종을 포함하며, 주로 이매패류와 경골어류에 감염된다.[3] 흡충류의 대부분을 차지하는 이생아강(Digenea)은 특정 연체동물과 척추동물에서 발견된다.이생아강(Digenea)은 척추동물의 내부 기생충으로, 하나 이상의 중간 숙주를 가지며 여러 단계의 변태를 거친다. 그 순서는 난 → 미라시디움 → 포자낭 → 레디아 → 세르카리아 → 메타세르카리아 → 성충이 되며, 일부 단계를 생략하는 경우도 있다. 유생이 단성생식적으로 증식하는 경우도 많다.

형태 형질에 기초한 분류 체계는 생물의 계통을 반영하지 않지만, 다음과 같은 예들이 있다.

- 아지게아목(Azygiida) - 특정 어류에 기생

- 극구흡충목(Echinostomida) - 간질, 아사다극구흡충 포함

- 후고환흡충목(Opisthorchiida) - 요코가와흡충, 간흡충 포함

- 사고환흡충목(Plagiorchiida) - 폐흡충, 창형흡충 포함

- 유벽흡충목(Strigeidida) (주혈흡충목) - 일본주혈흡충, 백혈구충 포함

분자 계통 분석에 기초한 체계(Olson ''et al.'', 2003)에서는 대부분을 사고환흡충목(Plagiorchiida)로 묶고, 일본주혈흡충이나 백혈구충 등 일부를 Diplostomida로 분류한다. 과 수준의 분류는 대체로 이전과 같다.[23]

- Diplostomida목 Olson ''et al.'', 2003

- Diplostomata아목 Olson ''et al.'', 2003

- 브라키라이마상과(Brachylaimoidea) Joyeux & Foley, 1930

- 브라키라이마과(Brachylaimidae) Joyeux & Foley, 1930

- Leucochloridiidae과 Poche, 1907

- Diplostomoidea상과 Poirier, 1886

- Braunidae과 Wolf, 1903

- Cyathocotylidae과 Mühling, 1898

- 중구흡충과(Diplostomidae) Poirier, 1886

- Proterodiplostomidae과 Dubois, 1936

- Strigeidae과 Railliet, 1919

- 주혈흡충상과(Schistosomatoidea) Stiles & Hassall, 1898

- Aporocotylidae과 Odhner, 1912

- 주혈흡충과(Schistosomatidae) Stiles & Hassall, 1898

- Spirorchiidae과 Stunkard, 1921

- 사고환흡충목(Plagiorchiida) La Rue, 1957

- Apocreadiata아목 Olson ''et al.'', 2003

- Apocreadioidea상과 Skrjabin, 1942

- Apocreadiidae과 Skrjabin, 1942

- Bivesiculata아목 Olson ''et al.'', 2003

- Bivesiculoidea상과 Yamaguti, 1934

- Bivesiculidae과 Yamaguti, 1934

- Bucephalata아목 La Rue, 1957

- Bucephaloidea상과 Poche, 1907

- Bucephalidae과 Poche, 1907

- Nuitrematidae과 Kurochkin, 1975

- Gymnophalloidea상과 Odhner, 1905

- Botulisaccidae과 Yamaguti, 1971

- Fellodistomidae과 Nicoll, 1909

- Gymnophallidae과 Odhner, 1905

- Tandanicolidae과 Johnston, 1927

- 극구흡충아목(Echinostomata) La Rue, 1926

- 극구흡충상과(Echinostomatoidea) Looss, 1902

- Calycodidae과 Dollfus, 1929

- Cyclocoelidae과 Stossich, 1902

- Echinochasmidae과 Odhner, 1910

- 극구흡충과(Echinostomatidae) Looss, 1899

- Eucotylidae과 Cohn, 1904

- 간질과(Fasciolidae) Railliet, 1895

- Himasthlidae과 Odhner, 1910

- Philophthalmidae과 Looss, 1899

- 나구흡충과(Psilostomidae) Looss, 1900

- Rhytidodidae과 Odhner, 1926

- Typhlocoelidae과 Harrah, 1922

- Haplosplanchnata아목 Olson ''et al.'', 2003

- Haplosplanchnoidea상과 Poche, 1925

- Haplosplanchnidae과 Poche, 1926

- Hemiurata아목 Skrjabin & Guschanskaja, 1954

- Azygioidea상과 Lühe, 1909

- Azygiidae과 Lühe, 1909

- Hemiuroidea상과 Looss, 1899

- Accacoeliidae과 Odhner, 1911

- Bathycotylidae과 Dollfus, 1932

- Derogenidae과 Nicoll, 1910

- Dictysarcidae과 Skrjabin & Guschanskaja, 1955

- 디디모존과(Didymozoidae) Monticelli, 1888

- Gonocercidae과 Skrjabin & Guschanskaja, 1955

- Hemiuridae과 Looss, 1899

- Hirudinellidae과 Dollfus, 1932

- Isoparorchiidae과 Travassos, 1922

- Lecithasteridae과 Odhner, 1905

- Ptychogonimidae과 Dollfus, 1937

- Sclerodistomidae과 Odhner, 1927

- Sclerodistomoididae과 Gibson & Bray, 1979

- Syncoeliidae과 Looss, 1899

- Heronimata아목 Skrjabin & Schulz, 1937

- Heronimoidea상과 Ward, 1918

- Heronimidae과 Ward, 1918

- Lepocreadiata아목 Olson ''et al.'', 2003

- Lepocreadioidea상과 Odhner, 1905

- Aephnidiogenidae과 Yamaguti, 1934

- Deropristidae과 Cable & Hunninen, 1942

- Enenteridae과 Yamaguti, 1958

- Gorgocephalidae과 Manter, 1966

- Gyliauchenidae과 Fukui, 1929

- Lepidapedidae과 Yamaguti, 1958

- Lepocreadiidae과 Odhner, 1905

- Liliatrematidae과 Gubanov, 1953

- Monorchiata아목 Olson ''et al.'', 2003

- Monorchioidea상과 Odhner, 1911

- Lissorchiidae과 Magath, 1917

- Monorchiidae과 Odhner, 1911

- Opisthorchiata아목 La Rue, 1957

- 후고환흡충상과(Opisthorchioidea) Braun, 1901

- Cryptogonimidae과 Ward, 1917

- 이형흡충과(Heterophyidae) Leiper, 1909

- 후고환흡충과(Opisthorchiidae) Looss, 1899

- Pronocephalata아목 Olson ''et al.'', 2003

- Paramphistomoidea상과 Fischoeder, 1901

- Cladorchiidae과 Fischoeder, 1901

- Mesometridae과 Poche, 1926

- Microscaphidiidae과 Looss, 1900

- 쌍구흡충과(Paramphistomidae) Fischoeder, 1901

- Pronocephaloidea상과 Looss, 1899

- Labicolidae과 Blair, 1979

- Notocotylidae과 Lühe, 1909

- Nudacotylidae과 Barker, 1916

- Opisthotrematidae과 Poche, 1926

- Pronocephalidae과 Looss, 1899

- Rhabdiopoeidae과 Poche, 1926

- Transversotremata아목 Olson ''et al.'', 2003

- Transversotrematoidea상과 Witenberg, 1944

- Transversotrematidae과 Witenberg, 1944

- Xiphidiata아목 Olson ''et al.'', 2003

- Allocreadioidea상과 Looss, 1902

- Acanthocolpidae과 Lühe, 1906

- Allocreadiidae과 Looss, 1902

- Batrachotrematidae과 Dollfus & Williams, 1966

- Brachycladiidae과 Odhner, 1905

- Opecoelidae과 Ozaki, 1925

- Gorgoderoidea상과 Looss, 1901

- Callodistomidae과 Odhner, 1910

- 두강흡충과(Dicrocoeliidae) Looss, 1899

- Gorgoderidae과 Looss, 1899

- Haploporoidea상과 Nicoll, 1914

- Atractotrematidae과 Yamaguti, 1939

- Haploporidae과 Nicoll, 1914

- Microphalloidea상과 Ward, 1901

- Diplangidae과 Yamaguti, 1971

- Exotidendriidae과 Mehra, 1935

- Faustulidae과 Poche, 1926

- Microphallidae과 Ward, 1901

- Pachypsolidae과 Yamaguti, 1958

- Phaneropsolidae과 Mehra, 1935

- Pleurogenidae과 Looss, 1899

- Prosthogonimidae과 Lühe, 1909

- Renicolidae과 Dollfus, 1939

- Zoogonidae과 Odhner, 1902

- 사고환흡충상과(Plagiorchioidea) Lühe, 1901

- Auridistomidae과 Lühe, 1901

- Brachycoeliidae과 Looss, 1899

- Cephalogonimidae과 Looss, 1899

- Choanocotylidae과 Jue Sue & Platt, 1998

- Echinoporidae과 Krasnolobova & Timofeeva, 1965

- Encyclometridae과 Mehra, 1931

- Leptophallidae과 Dayal, 1938

- Macroderoididae과 McMullen, 1937

- Meristocotylidae과 Fischthal & Kuntz, 1981

- Ocadiatrematidae과 Fischthal & Kuntz, 1981

- Orientocreadiidae과 Yamaguti, 1958

- 사고환흡충과(Plagiorchiidae) Lühe, 1901

- Styphlotrematidae과 Baer, 1924

- Telorchiidae과 Looss, 1899

- Thrinascotrematidae과 Jue Sue & Platt, 1999

- Urotrematidae과 Poche, 1926

3. 주요 흡충류

흡충류는 기생하는 부위에 따라 간흡충, 장흡충, 폐흡충 등으로 나뉜다.

- 간흡충(`Clonorchis sinenis`)

- 장흡충(en)(`Fasciolopsis buski`)

- 폐흡충(en)(`Paragonimus westermani`)

그 외 주혈흡충류가 있다.

- 만손주혈흡충(`Schistosoma mansoni`)

인간에게 질병을 유발하는 흡충류는 감염 기관계에 따라 분류하기도 한다.

- 주혈흡충은 생애 주기의 일부 단계에서 혈액에 서식한다. 수영자 가려움증을 유발하는 ''Trichobilharzia regenti''와 주혈흡충증을 유발하는 7종의 ''Schistosoma''속이 대표적이다.[4] 특히 ''S. haematobium''과 ''S. japonicum''은 발암 기생충으로, 전자는 방광암의 주요 원인이며,[5][6] 국제 암 연구 기구(IARC)에 의해 1군 발암 물질로 분류된다.[7] 후자는 간세포 암종과 관련이 있으며, 2B군 발암 물질로 분류된다.[7]

- 간흡충은 특정 포유류 및 조류에서 담관, 간 및 담낭 내에서 발견된다. ''Clonorchis sinensis'', ''Opisthorchis felineus'', ''Opisthorchis viverrini''등이 있으며, ''Clonorchis''와 ''Opisthorchis''는 담관암 발병과 관련이 깊다.[8][9]

- 폐흡충: 인간을 감염시켜 폐흡충증을 유발하는 10종의 폐흡충이 있으며,[10] 이 중 동양 폐흡충인 ''Paragonimus westermani''가 가장 흔하다.[11] 폐흡충은 달팽이, 게 또는 가재를 거쳐 최종 숙주인 동물 또는 인간에게 감염된다.[4]

- 장흡충은 소장의 장 상피에 서식하며, ''Fasciolopsis buski'' (파시올라증 유발), ''Metagonimus yokogawai'' (메타고니무스증 유발), ''Heterophyes heterophyes'' 등이 있다.

간흡충은 간흡충증을 일으키는 원인이며, 자웅동체인 내부 기생충이다. 미성숙 흡충이 간 통로를 통과하거나 성숙한 흡충이 담관으로 이동하여 발생한다. 날생선이나 덜 익힌 생선을 섭취할 경우 사람에게도 감염될 수 있다. 간흡충은 중간 숙주를 필요로 하며, 달팽이, 물고기를 거쳐 사람이나 반추동물에게서 생애 주기를 완료한다.

그 외에도 비대흡충, 일본주혈흡충, 간질, 거대간질, 웨스터만폐흡충, 장관흡충, 요코가와흡충, 창형흡충, 기기흡충, 중부고포흡충, 메기기낭흡충, 오자키복구흡충 등이 있다.

4. 해부학적 특징

흡충류는 납작한 타원형 또는 벌레 모양의 동물로, 일반적으로 길이가 몇 센티미터를 넘지 않지만, 1mm만큼 작은 종도 알려져 있다. 가장 뚜렷한 외부 특징은 두 개의 흡반이 존재한다는 것인데, 하나는 입 가까이에 있고, 다른 하나는 동물의 아랫면에 있다.[12] 흡충이 '디스토마'로 알려진 이유는 이 생물이 입이 2개를 가지고 있다 해서 디스토마(Distoma)라고 하였지만, 현미경 관찰 결과 입이라고 생각한 부분이 모두 흡반(sucker)인 것으로 밝혀졌기 때문에 더 이상 '디스토마'라는 명칭은 옳지 않으며 '흡충'이라고 부르는게 맞다.[26]

흡충류의 몸 표면은 질긴 합포체 외피로 구성되어 있으며, 이는 더 큰 동물의 내장에 서식하는 종의 소화 효소에 대한 방어에 도움이 된다. 또한 기체 교환의 표면이기도 하며, 호흡 기관은 없다.[12] 몸 벽 근육은 원형, 종단 및 대각선, 세 개의 서로 다른 근육층으로 형성된다. 가장 바깥층은 원형 근육 섬유로 형성되고, 그 바로 뒤에는 종단 근육 섬유가 있다. 안쪽 층은 대각선 근육 섬유로 형성된다. 이러한 근육 섬유는 함께 흡충류의 분절된 몸 벽을 형성한다.[13]

입은 동물의 앞쪽에 위치하며, 근육질의 펌핑 인두로 열린다. 인두는 짧은 식도를 통해 하나 또는 두 개의 막힌 끝이 있는 맹장과 연결되며, 이는 몸의 대부분을 차지한다. 일부 종에서는 맹장 자체가 분지된다. 다른 편형동물과 마찬가지로 항문이 없으며, 폐기물은 입을 통해 배출되어야 한다.[12] *T. bragai*와 같은 일부 흡충류 종에는 아세타불럼이 있다. 이 접시 모양의 기관은 일부 흡충류 및 기타 기생충의 구강 흡반에 부착되어 있다. 이를 통해 기생충은 아세타불럼 기관을 따라 늘어선 가시로 숙주 조직을 관통하여 숙주에 부착할 수 있다. 흡충류에서 구강 흡반은 경선, 적도 및 방사형 근육 섬유로 구성된 관을 통해 인두와 연결된다.[13] 함께 입, 인두 및 식도는 흡충류의 전장를 형성한다.[14]

질소성 폐기물의 배설은 주로 외피를 통해 이루어지지만, 흡충류는 배설계를 가지고 있으며, 이는 주로 삼투압 조절과 관련이 있다. 이 배설계는 두 개 이상의 원신관으로 구성되어 있으며, 몸의 각 측면에 있는 원신관은 수집관으로 열린다. 두 개의 수집관은 일반적으로 단일 방광에서 만나며, 동물의 뒤쪽 끝 근처에 있는 하나 또는 두 개의 구멍을 통해 외부로 열린다.[12]

뇌는 머리 부위에 한 쌍의 신경절로 구성되어 있으며, 여기에서 두세 쌍의 복측 신경삭이 몸의 길이를 따라 내려온다. 복측 표면을 따라 달리는 신경삭이 항상 가장 크며, 등쪽 신경삭은 Aspidogastrea에만 존재한다. 흡충류는 일반적으로 특수한 감각 기관이 없지만, 일부 외부 기생충 종은 한두 쌍의 단순한 눈점을 가지고 있다.[12]

대부분의 흡충류는 자웅동체이며, 많은 내부 기생충도 그러하다. 혈액 흡충류(''Schistosoma'')는 자웅이체 (남성과 여성의 성별을 모두 가짐)인 유일한 형태의 흡충류이다. 혈액 흡충류는 무성 생식과 유성 생식을 모두 겪을 수 있다는 점에서 독특하다. 무성 생식은 중간 숙주 역할을 하는 담수 달팽이의 간췌장에서 발생한다. 유성 생식은 생활 주기 후반부, 최종 (척추동물) 숙주에서 발생한다.

수컷 생식 기관은 일반적으로 두 개의 고환을 포함하지만, 일부 종은 더 많을 수도 있다. 고환은 복강 흡반의 뒤쪽 및 등쪽에 위치한다. 정자 형성은 두 개의 꼬리를 가진 정자 (두 가닥 꼬리가 있는 정자)를 생성한다. 정자는 정낭에 저장되며, 이는 수정관에 의해 고환과 연결된다. 수컷 생식 기관의 구조는 종에 따라 크게 다르며, 이는 종을 식별하는 데 매우 유용할 수 있다.

암컷 생식 기관은 난소 하나와 길쭉한 자궁이 섬모가 있는 난관에 의해 연결되어 구성된다. 자궁은 ''생식공''(수컷과 암컷 생식 기관의 공통 외부 개구부)에서 외부로 열린다. 난소의 위치는 종에 따라 다르므로 암컷 생식 기관은 종을 식별하는 데 유용하다. 난관 기저부에는 질과 유사한 교접관 — ''로러 관''이라고 불린다 —이 있다. 난모세포는 난소에서 ''난포획''(난관의 팽창된 근위부)으로 방출된다. 정자는 정낭에서 자궁을 거쳐 ''난원형'(난관의 팽창된 원위부)에 도달하여 수정이 일어난다. 난원형은 여러 개의 ''난황관''과 한 쌍의 관을 통해 연결되며, 이는 난황 형성을 난황을 생성한다. 난자가 난황으로 둘러싸인 후, 난각은 ''멜리스선''의 분비물로 형성되며, 이 관도 난원형으로 열린다. 난원형에서 수정된 난자는 자궁으로 다시 이동한 다음 결국 ''생식 심방''에서 방출된다.[15]

5. 생활사

흡충류는 복잡한 생활사를 가지며, 분류군에 따라 1~3개의 숙주를 거친다. 거의 모든 흡충류는 생활사의 첫 번째 숙주로 연체동물을 감염시킨다. 대부분의 흡충류는 자웅동체이며, 성적 생식과 무성 생식을 번갈아 한다. 주혈흡충은 분리웅성이며, Aspidogastrea는 무성 생식을 하지 않는 예외적인 경우이다.

최종 숙주에서 성적 생식이 일어나며, 알은 일반적으로 숙주 대변과 함께 배출된다. 물에 배출된 알은 미라시디움이라는 자유 유영 유충을 방출하며, 이는 무성 생식이 일어나는 중간 숙주에 감염된다.

흡충류의 생활사는 종에 따라 다양하며, 일반적으로 낭성 단계와 성충 단계를 포함하여 5개의 유충 단계를 거친다.

- 난: 최종 숙주에서 배출되며, 혹독한 환경을 견딜 수 있도록 진화했다.

- 미라시디움: 난에서 부화하며, 능동적 또는 수동적 방법으로 첫 번째 중간 숙주(주로 연체동물)를 감염시킨다. 앞쪽 가시를 가지고 있어 달팽이에 침투하는데 도움을 준다.

- 포자낭: 달팽이 내에서 형성되며, 피부를 통해 확산으로 먹이를 섭취한다.

- 레디아: 달팽이 내에서 형성되며 발달된 인두를 통해 먹이를 섭취한다. 레디아 또는 포자낭은 달팽이 내에서 다배 발생을 통해 세르카리아로 발달한다.

- 세르카리아: 공간적 분산을 위해 적응했으며, 다양한 형태를 보인다. 두 번째 중간 숙주를 인식하고 침투하도록 적응했다.

- 피낭유충: 두 번째 중간 숙주에서 휴면 상태로 존재하는 낭성 형태이다.

- 성충: 최종 숙주를 감염시키는 완전히 발달된 형태이다.

''Leucochloridium paradoxum''은 흡충류의 놀라운 생활사를 보여주는 예시이다. 이 새 흡충의 최종 숙주는 숲 새이고, 중간 숙주는 달팽이이다. 새의 장내에 있는 성충 기생충은 알을 낳고, 알은 새의 배설물에서 땅으로 떨어진다. 달팽이가 알을 섭취하면 유충(미라시디움)으로 부화하고, 성장하여 낭 모양(포자낭)을 띤다. 포자낭은 달팽이의 머리, 근육질 발, 눈자루로 확장되며, 중앙 몸체에서 레디아가 생성된다. 레디아는 brood sac으로 이동하여 세르카리아로 성숙한다.

인간을 감염시킬 경우, 피낭유충이 성충으로 성숙하여 알을 낳는 데 3~4개월이 걸릴 수 있다.

간흡충은 간흡충증을 일으키는 원인 중 하나이며, 자웅동체인 내부 기생충이다. 간흡충은 다수의 미성숙 흡충이 간 통로를 통과하거나, 성숙한 흡충이 담관으로 이동하여 발생한다. 날생선이나 덜 익힌 생선을 섭취할 경우 사람에게도 감염될 수 있다.

다른 흡충류와 마찬가지로, 간흡충도 중간 숙주가 필요하며, 동물에서 사람으로의 전파는 세 단계를 거친다. 첫 번째는 분변을 통해 달팽이(첫 번째 중간 숙주)를 감염시키는 것이다. 이들은 발육을 완료하고 유미유충으로 부화한다. 유미유충은 달팽이를 떠나 두 번째 중간 숙주인 물고기를 감염시킨다. 마지막으로, 더 큰 동물은 날생선이나 덜 익힌 생선에 있는 피낭유충을 섭취한다. 사람이나 반추동물에서 피낭유충은 생애 주기를 완료하고 완전히 성장한 간흡충이 된다.

6. 인체 감염 및 질병

인간에게 질병을 유발하는 흡충류는 감염시키는 기관계에 따라 분류되는 경우가 많다. 주혈흡충은 생애 주기의 일부 단계에서 혈액에 서식하며, 수영자 가려움증을 유발하는 ''Trichobilharzia regenti''와 주혈흡충증을 유발하는 ''Schistosoma''속 7종(''S. guineensis'', ''S. haematobium'', ''S. intercalatum'', ''S. japonicum'', ''S. malayensis'', ''S. mansoni'', ''S. mekongi'')이 있다.[4] 최종 숙주인 인간은 유미유충이 피부를 관통할 때 감염되며, 성체는 자연 숙주에서 수년 동안 살 수 있다.[4] ''S. haematobium''과 ''S. japonicum''은 발암 기생충으로, ''S. haematobium''은 방광암의 주요 원인 중 하나이며 국제 암 연구 기구(IARC)에 의해 1군 발암 물질로 분류된다.[5][6][7] ''S. japonicum''은 간세포 암종과 관련 있으며 2B군 발암 물질로 분류된다.[7]

간흡충은 담관, 간, 담낭에서 발견되며, ''Clonorchis sinensis'', ''Dicrocoelium dendriticum'', ''Dicrocoelium hospes'', ''Fasciola gigantica'', ''Fasciola hepatica'', ''Opisthorchis felineus'', ''Opisthorchis viverrini'' 등이 포함된다. ''Clonorchis''와 ''Opisthorchis''는 담관암과 강하게 관련된 발암 기생충이다.[8][9]

폐흡충은 폐흡충증을 유발하며, 동양 폐흡충인 ''Paragonimus westermani''가 가장 흔하다.[10][11] 폐흡충은 달팽이, 게 또는 가재를 거쳐 동물 또는 인간 숙주에게 감염된다.[4]

장흡충은 소장의 장 상피에 서식하며, ''Fasciolopsis buski'' (파시올라증 유발), ''Metagonimus miyatai'', ''Metagonimus takahashii'', ''Metagonimus yokogawai'' (메타고니무스증 유발), ''Heterophyes heterophyes'', ''Heterophyes nocens''(이질흡충증 유발) 등이 있다.

흡충류는 포유류, 조류, 파충류, 어류 등 다양한 척추동물에서 질병을 일으킬 수 있으며, 소와 양은 오염된 음식을 통해 감염되어 축산업에 경제적 영향을 미칠 수 있다.[14] 인간 흡충류 감염은 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카에서 가장 흔하며, 처리되지 않은 인간 폐기물이 비료로 사용되는 곳 어디에서든 발견될 수 있다. 인간은 오염된 물이나 생동물, 덜 익힌 동식물을 섭취함으로써 감염될 수 있다.[18]

7. 진사회성

''Haplorchis pumilio''는 무성 생식 개체들의 집단이 무성 생식하는 병정 계급을 만들어내는 진사회성을 진화시켰다.[16] 한 흡충류가 숙주를 침입하여 수십에서 수천 개의 클론 집단을 형성하여 숙주를 점령하기 위해 함께 작용하며, 다른 흡충류 종들이 침입하여 이들을 대체할 수 있기 때문에, 무성 생식하는 병정 흡충류의 특화된 계급이 집단을 보호한다.[16]

병정은 더 작고, 더 민첩하며, 성적으로 성숙한 생식 개체와는 다른 경로를 따라 발달한다. 입 부분(인두)은 생식 개체의 5배 크기로, 병정 부피의 거의 4분의 1을 차지한다. 병정들은 생식 세포 덩어리가 없고, 생식 능력을 갖도록 변태할 수 없어 절대적으로 불임이다.

병정은 미성숙하고 성숙한 생식 벌레와 쉽게 구별되며, 생식 개체보다 더 공격적이다. ''H. pumilio'' 병정은 다른 집단에서 온 동종 개체를 공격하지 않는다.

병정은 숙주 신체 전체에 균등하게 분포되어 있지 않고, 경쟁 흡충류가 감염 초기 단계에서 증식하는 경향이 있는 기저 내장 덩어리에서 가장 높은 수로 발견된다. 이러한 전략적 위치는 방어 계급을 가진 다른 동물에서 볼 수 있는 병정 분포 패턴과 유사하게 침입자로부터 효과적으로 방어할 수 있게 한다.

이들은 "가장 진보된 사회적 곤충과 유사한 절대적으로 불임인 육체적 계급인 것으로 보인다".[16] 동물의 사회 계급 진화에 대한 이해에 대한 이들의 사용을 되짚어보며, 한 논평에서는 "흡충류는 사회 생물학자들이 주의 깊게 관찰해야 할 계통이다!"라고 언급했다.[17]

8. 치료

프라지콴텔은 흡충류(간흡충증, 쌍구흡충증, 극구흡충증, 부정흡충증, 간질증, 위원반흡충증, 이형흡충증, 요코가와흡충증, 요코가와흡충증, 폐흡충증, 주혈흡충증)에 의해 발생하는 모든 질병의 치료에 효과적이다.[22] 알벤다졸은 간흡충증과 요코가와흡충증 치료에 사용될 수 있다. 트리클라벤다졸은 간질증 치료에 자주 사용되며,[19] 폐흡충증[20] 및 쌍구흡충증 치료에도 유용할 수 있다.[21]

9. 대한민국 현황 및 정책

참조

[1]

서적

Interrelationships of the Platyhelminthes

CRC

[2]

서적

Parasite Biodiversity

Smithsonian

[3]

웹사이트

A Checklist of the Aspidogastrea (Platyhelminthes: Trematoda) of the World

https://www.biotaxa.[...]

2024-06-11

[4]

서적

Digenetic Trematodes

http://dx.doi.org/10[...]

2014

[5]

간행물

Bladder Cancer incidence and mortality: A global overview and recent trends

2017

[6]

간행물

Association of parasitic infections and cancers

2005-04

[7]

웹사이트

IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans

https://monographs.i[...]

2022-12-04

[8]

간행물

Opisthorchiasis and cholangiocarcinoma in Southeast Asia: an unresolved problem

2017

[9]

간행물

Opisthorchis viverrini: the carcinogenic human liver fluke

2008-02

[10]

간행물

Paragonimiasis diagnosed by CT-guided transthoracic lung biopsy: Literature review and case report

2022

[11]

웹사이트

Paragonimiasis

http://www.dpd.cdc.g[...]

Center for Global Health, U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

2012-09-06

[12]

서적

Invertebrate Zoology

Holt-Saunders International

[13]

간행물

Gross anatomy of the musculature and a new description of the reproductive system of Tanaisia bragai and Tanaisia inopina (Trematoda: Eucotylidae) analysed by confocal laser scanning microscopy

https://onlinelibrar[...]

2010-03-18

[14]

서적

Human Parasitology

https://books.google[...]

Academic Press

2018-05-28

[15]

서적

Digenetic Trematodes

Springer

[16]

간행물

The physical soldier caste of an invasive, human-infecting flatworm is morphologically extreme and obligately sterile

2024-07-30

[17]

간행물

Social evolution and reproductive castes in trematode parasites

2024-09-10

[18]

웹사이트

Foodborne trematode infections

https://www.who.int/[...]

2022-04-25

[19]

웹사이트

Triclabendazole: MedlinePlus Drug Information

https://medlineplus.[...]

[20]

웹사이트

CDC - Paragonimiasis - Resources for Health Professionals

https://www.cdc.gov/[...]

2021-12-03

[21]

간행물

Treatment of Egyptian dicrocoeliasis in man and animals with Mirazid

https://pubmed.ncbi.[...]

[22]

웹사이트

Praziquantel

https://www.drugs.co[...]

The American Society of Health-System Pharmacists

2016-12-08

[23]

문서

Olson P. D., Cribb T. H., Tkach V. V., Bray R. A. & Littlewood D. T. J. (2003). "Phylogeny and classification of the Digenea (Platyhelminthes: Trematoda)". International Journal for Parasitology 33(7): 733–755.

[24]

서적

Interrelationships of the Platyhelminthes

CRC

[25]

서적

Parasite Biodiversity

Smithsonian

[26]

웹사이트

네이버 식품과학기술대사전 - 흡충

https://terms.naver.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com