전차대

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

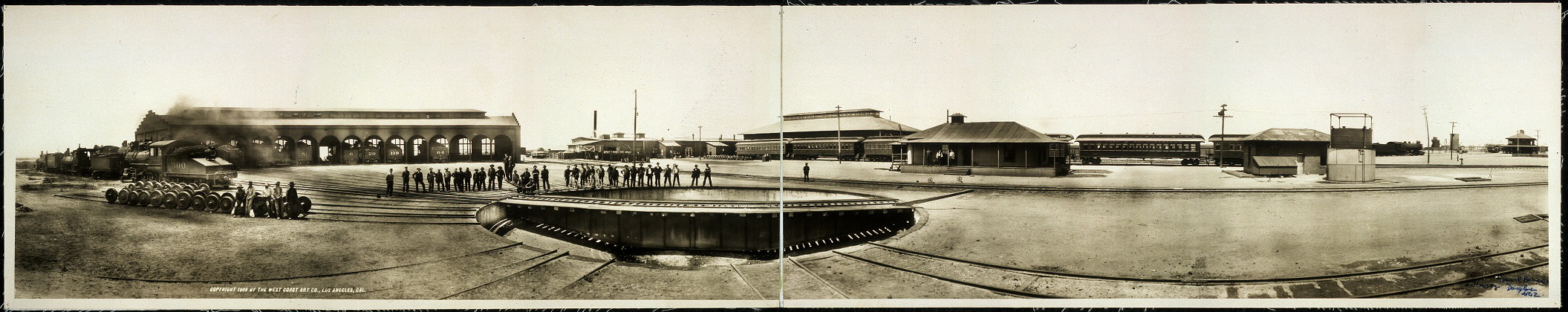

전차대는 철도 차량의 방향을 전환하기 위해 사용되는 설비로, 주로 종착역이나 차량 기지에 설치된다. 기관차의 운전실이 한쪽에만 있는 경우 시야 확보의 어려움을 해결하기 위해 필요했으며, 원형 차고의 입출고에도 사용되었다. 전차대는 레일, 회전축, 원주 레일 등으로 구성되며, 모터나 인력으로 회전한다. 과거에는 한국을 포함한 여러 나라에서 널리 사용되었지만, 운전실이 양쪽에 있는 기관차가 도입되면서 사용 빈도가 줄어들었다. 현재는 특수한 경우나 관광 자원으로 활용되기도 하며, 자동차용으로도 사용된다.

철도의 전차대는 대개 종착역이나 차량 기지에 설치된다. 철도차량 중 기관차는 엔진 배치 때문에 한쪽에만 운전실이 있는 경우가 많아, 진행 방향에 따라 시야 확보에 어려움이 있었다. 이 때문에 종착역이나 주요 차량 기지에서는 전차대를 사용하여 기관차의 방향을 전환했다.[5]

2. 철도

청량리역 검수차고와 같은 원형 차고를 사용하는 경우, 분기기만으로 배선을 설계하는 것은 매우 비효율적이므로 전차대를 사용하여 입출고를 실시한다. 증기 기관차 시대에는 널리 사용된 방식이지만, 근래에는 잘 사용되지 않는다.

전차대는 기관차의 길이나 중량을 감당할 수 있는 트러스, 회전축, 원주 레일, 고정 장치 등으로 구성된다. 대개 모터 등으로 제어·동작하지만, 기관차에서 증기를 공급받거나 인력으로 구동하는 경우도 있었다.

코레일의 기관차는 2010년대 이전에는 운전실이 한 쪽에만 있는 기관차를 사용하여 전차대가 필수적이었으나, 2010년대 이후 도입되는 기관차는 양쪽에 운전실이 있어 전차대를 굳이 이용할 필요가 없어졌다.

2. 1. 역사

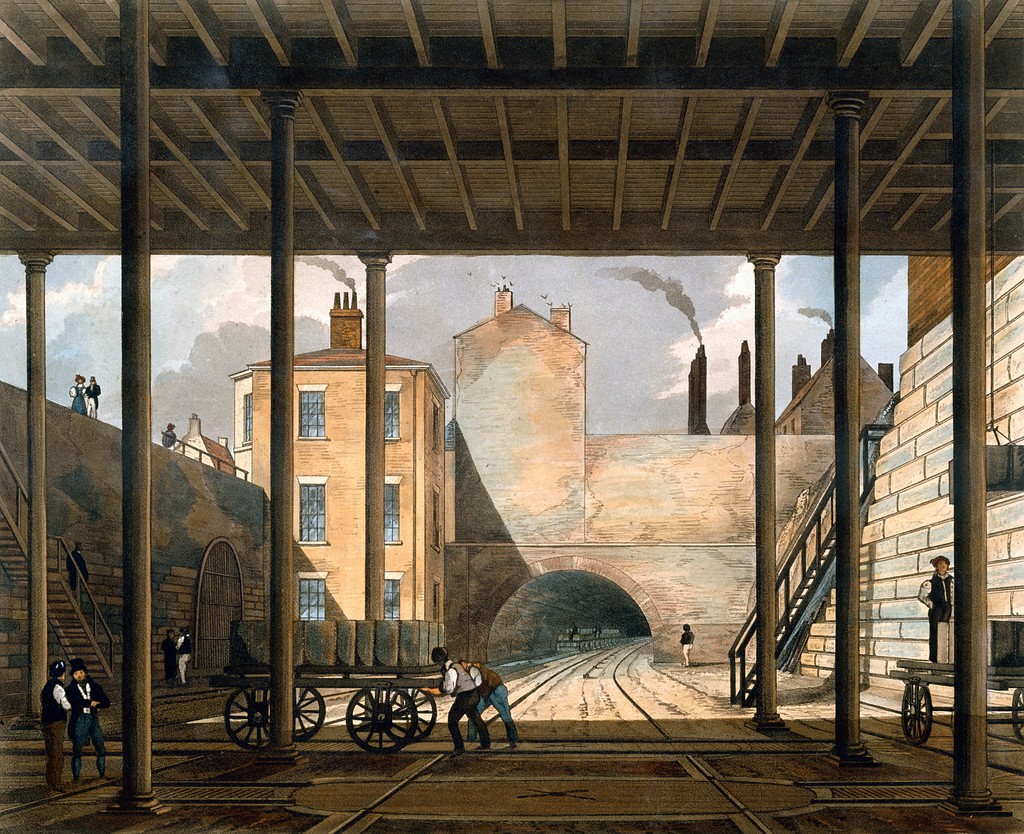

초창기 철도에서는 화물 운송을 위한 마차길이 사용되었고, 무거운 화차를 다른 선로로 옮기기 위해 수작업 방식의 턴플레이트가 사용되었다.[4] 1832년 찰스 폭스에 의해 철도 분기기가 특허를 받으면서 턴플레이트와 슬라이딩 레일의 문제점이 해결되었다.[5]

증기 기관차의 등장으로 무거운 기관차를 돌릴 필요성이 생겨 턴테이블 기술이 발전했다.[5] 초기 턴테이블은 원형 구덩이에 강철 다리가 회전하는 구조였으며, 수동(괴력이나 윈들라스 시스템, "암스트롱" 턴테이블)[6][7], 외부 동력, 또는 기관차 자체의 제동 시스템으로 작동되었다.

시간이 지나면서 더 긴 기관차에 맞게 턴테이블의 크기가 커졌다(철도 필요에 따라 의 범위를 가질 수 있었다). 그러나 일부 턴테이블은 새로운 기관차에 부적합하게 되었다. 예를 들어 런던의 라운드하우스는 1846년에 건설되었지만, 10년 이내에 새로운 기관차는 너무 길어져 다른 용도로 사용되었다.[8]

2. 2. 구조

(데크 거더교)레일을 보재 위에 배치 주보 제작 비용 절감 전차대 갱이 깊어짐

(건설 비용 증가, 우수 배수 문제)하로식

(스루 거더교)보재 사이의 가로 보 위에 설치 전차대 갱을 얕게 할 수 있음

(건설 비용 절감, 우수 배수 용이)주보가 대형화되어 제작 비용 증가