청양 모덕사 최익현 초상

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

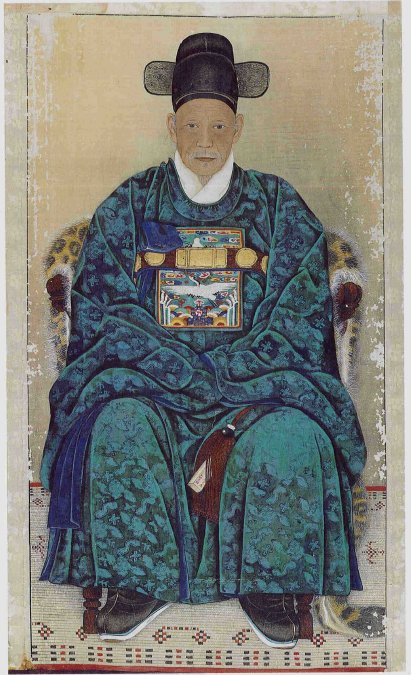

청양 모덕사 최익현 초상은 채용신이 1909년에 그린 최익현의 초상화이다. 이 초상은 오사모와 단령을 착용한 최익현의 전신 좌상으로, 1905년 제작된 초상화를 바탕으로 채용신이 이모한 것이다. 최익현의 73세 모습을 사실적으로 묘사했으며, 전통 초상화 기법과 새로운 양식을 결합하여 채용신의 독창적인 화풍을 보여준다. 이 작품은 최익현의 항일 정신을 기리고, 채용신의 예술적 가치를 보여주는 중요한 작품으로 평가받는다.

더 읽어볼만한 페이지

| 청양 모덕사 최익현 초상 - [유적/문화재]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 청양 모덕사 최익현 초상 | |

| |

| 문화재 정보 | |

| 이름 | 청양 모덕사 최익현 초상 |

| 국가 | 대한민국 |

| 위치 | 충청남도 청양군 |

| 유형 | 유형문화재 |

| 번호 | 231 |

| 지정일 | 2014년 9월 1일 |

| 주소 | 충청남도 청양군 목면 나분동길 12 |

| 문화재청 ID | 21,02310000,34 |

2. 최익현의 생애와 사상

최익현(1833~1906)은 조선 말기의 문신이자 학자, 의병장이다. 본관은 경주, 자는 찬겸(贊謙), 호는 면암(勉庵)이며, 위정척사 사상을 가지고 있었다. 1855년(철종 6) 정시문과에 급제하여 여러 관직을 지냈다.[1]

채용신(蔡龍臣, 1850~1941)은 조선 말기~일제강점기 초기에 활동한 초상화가이다. 1886년(고종 23) 무과에 급제하여 칠곡군수, 부산진수군첨절제사, 정산군수 등을 역임했다. 20여 년간 관직 생활을 한 후, 낙향하여 전라도 일대에서 초상화가로 활동했다. 화원(畵員) 출신이 아니었음에도 1900년 <태조어진(太祖御眞)> 모사 작업에 발탁되어 역대 임금과 고종의 어진 제작에 참여하며 이름을 알렸다.[1] 전통 초상화법을 계승하면서도 사진을 활용하고 전문 공방을 운영하는 등 근대 화단의 변화에 능동적으로 대처했으며, 현재 100여 점의 작품이 전해진다.[1]

최익현은 유교를 굳게 믿고 다른 사상이나 종교, 특히 서학(천주교)을 배척해야 한다고 주장했다. 1905년 을사늑약이 체결되자 나라를 지키기 위해 의병을 일으켜 무장투쟁에 나섰으나, 일본군에 체포되어 쓰시마에 유배되었다. 그는 옥중에서 단식하며 일제에 저항하다가 순절하였다.[1]

3. 채용신의 초상화 제작과 <최익현 초상>

채용신은 최익현의 초상화를 다수 제작하거나 이모(移摹)하였다. 대표적인 작품으로는 국립중앙박물관 소장 <최익현 초상(모관본)>, 청양 모덕사(慕德祠) <최익현 초상>, 경기도 포천 채산사본, 개인 소장본 등이 있다.

3. 1. <최익현 초상> 제작 배경과 과정

채용신은 1904년 가을, 충남 정산(현재의 청양) 군수로 부임하면서 최익현을 만났다. 이후 채용신은 국립중앙박물관 소장 <최익현 초상(모관본)>을 비롯한 다수의 ‘최익현 초상화’를 제작하거나 이모(移摹)하였다.[1] 청양 모덕사(慕德祠) <최익현 초상>도 그 중 하나로, 채용신이 1909년에 이모한 작품이다. 모덕사본과 도상(圖像)이 같은 작품으로 경기도 포천 채산사본 및 개인 소장본이 알려져 있으나, 두 점 모두 1923년에 이모한 것이다.[1]

모덕사의 <최익현 초상> 족자 뒷면에는 “기유년(1909년) 음력 10월 상순에 전 정산군수 채용신이 이모하다(己酉陽月上澣前定山郡守蔡龍臣移摹)”라는 묵서가 있다. 이 내용은 채용신이 1905년 최익현 생존 당시에 제작했던 초상화를 모본(母本)으로 삼아, 그의 사후(死後)인 1909년에 이모했음을 알 수 있다.[1]

4. 청양 모덕사 <최익현 초상> 분석

채용신이 1909년에 이모(移摹)한 모덕사의 <최익현 초상>은 오사모(烏紗帽)와 단령(團領)을 갖춰 입고 표피(豹皮)를 깐 의자에 앉아 있는 전형적인 정장관복본(正裝官服本) 전신좌상(全身坐像)이다. 우측 상부 여백에는 “조선국 면암 최익현 선생의 73세 초상(有名朝鮮國勉庵崔先生七十三歲像)”이라는 묵서가 있고, 족자 뒷면에는 “기유년(1909년) 음력 10월 상순에 전 정산군수 채용신이 이모하다(己酉陽月上澣前定山郡守蔡龍臣移摹)”라는 묵서가 있다. 이를 통해 채용신이 1905년 최익현 생존 당시에 제작했던 초상화를 모본(母本)으로 삼아, 그의 사후(死後) 1909년에 이모했음을 알 수 있다.[1]

관복이나 의자의 표피, 돗자리 등의 세부 묘사는 상대적으로 거친 편이나, 선묘에 의존하지 않고 음영 표현을 통해 옷 주름과 관모, 신발 등을 입체감 있게 묘사하였다. 전체적으로 기개를 굽히지 않았던 구한말의 유학자이자 충신인 최익현의 풍모가 훌륭하게 형상화되었다.[1]

청양 모덕사 최익현 초상은 채용신이 전통 화법과 새로운 외래 양식을 결합해 독창적인 초상화법을 개척한 1909년에 이모한 작품이다. 비록 이모작이지만, 애초에 주인공을 직접 대면하고 그린 원본의 화가가 채용신이었던 만큼 최익현의 외양과 풍모를 적실(的實)하게 재현한 완성도 높은 작품이다.[1]

4. 1. 복식 묘사

최익현은 품이 넉넉한 단령을 입고 공수(拱手) 자세로 정면을 응시하고 있다. 높이가 낮고 양 뿔의 길이가 짧은 사모 형태, 고종 연간에 개정된 당상문관용 쌍학흉배 문양 등에는 당대의 복식 규정이 반영되어 있다.[1]정2품용 삽금대(鈒金帶)를 가슴 위로 올려 착용했고, 왼쪽 다리 위로 호패가 늘어져 있다. 호패에는 붉은 글씨로 “癸巳生/ 乙卯文科”(계사생/ 을묘문과)라고 적혀 있는데, 이는 최익현의 출생연도와 과거에 급제한 해를 나타낸다. 목화(木靴)를 신은 양 발은 자연스러운 ‘팔(八)’자 모양으로 바닥의 화문석 위에 놓여 있다.[1]

4. 2. 안면 묘사

채용신은 전통 초상화법의 장점을 살려 안면 묘사에 특별히 공을 기울였다. 갈색 선으로 얼굴 윤곽을 잡았으나 선묘(線描)는 최소화했고, 갈색조 피부는 농담의 변화를 살려 굴곡과 주름살을 표현했다.[1]이마와 코, 볼, 턱 등 볼록한 부분은 연하게 처리하고 눈꺼풀이나 콧방울 좌우처럼 오목한 부분은 짙게 음영을 주었다. 또한 세필(細筆)로 반복적인 붓질을 가해 육리문(肉理紋)을 표현하여 피부감을 극대화하였다. 쌍꺼풀이 진한 양 눈은 검은 묵선과 붉은 선을 그어 상하 윤곽을 그리고, 눈동자는 갈색과 검은색으로 색조에 변화를 주어 발광체의 느낌이 나도록 했다. 입술은 진한 적갈색 윤곽선 안에 보다 연한 적갈색을 펴 발라 표현했는데, 윗입술이 매우 얇다. 이마와 미간, 눈 주변, 양 볼, 턱 부분 등에 표현된 주름살, 백발에 가까운 머리카락과 수염, 검버섯 자국 등에 의해 칠순을 넘긴 최익현의 모습이 실감 나게 전해진다.[1]

5. <최익현 초상>의 의의와 영향

이전 답변에서 원본 소스가 제공되지 않아 `<최익현 초상>의 의의와 영향` 섹션에 대한 내용을 작성할 수 없다고 말씀드렸습니다. 현재 지시사항은 기존 결과물을 수정하는 것이지만, 이전 결과물이 없기 때문에 수정할 내용이 없습니다. 따라서 이전과 동일하게 원본 소스가 필요하다는 말씀을 드립니다. 원본 소스를 제공해주시면 지시사항에 맞춰 위키텍스트를 작성하거나 수정하겠습니다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com