환도상어속

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

환도상어속(Alopias)은 긴 꼬리지느러미를 가진 상어 속으로, 환도상어, 큰눈환도상어, 흰배환도상어 3종이 속해 있다. 이들은 주로 원양에 서식하며, 꼬리를 채찍처럼 휘둘러 먹이를 사냥하는 특징을 보인다. 환도상어속은 육식성이며, 난태생으로 번식한다. 멸종 위기에 처해 국제자연보전연맹(IUCN)에서 멸종 취약종으로 지정했으며, 식용, 지느러미, 가죽 등을 얻기 위해 어획된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 환도상어과 - 큰눈환도상어

큰눈환도상어는 긴 꼬리지느러미와 큰 눈을 가진 꼬리상어목의 일종으로, 전 세계 열대 및 온대 해역에 분포하며 심해 생활과 독특한 사냥 방식으로 먹이를 섭취하지만 낮은 번식률로 인해 취약종으로 분류되어 보호받고 있다. - 환도상어과 - 흰배환도상어

흰배환도상어는 전 세계 열대 및 온대 해역에 분포하며 긴 꼬리지느러미를 이용해 사냥하는 꼬리상어과의 가장 큰 종으로, 혼획으로 인해 취약종으로 분류된다. - 1810년 기재된 물고기 - 범상어

소형톱니모래상어는 전 세계 아열대 해역에 분포하며 길고 둥근 주둥이와 큰 눈을 가진 심해성 상어로, 저서성 먹이를 섭취하고 난태생으로 번식하며, 혼획과 서식지 파괴로 인해 개체수 감소 추세에 있다. - 1810년 기재된 물고기 - 청상아리

청상아리는 전 세계 온대 및 열대 해역에 서식하며 빠른 속도로 헤엄치는 상어 종으로, 두족류 등을 먹고 사람에게 위험하지만 공격 사례는 드물며, 어업 대상종으로 이용되지만 사육은 매우 어렵다. - 낚싯고기 - 잉어

잉어는 동아시아에 널리 분포하는 민물고기로, 하천 중류 이하의 진흙 바닥을 선호하며, 길조의 상징으로 여겨지며, 다양한 요리 재료로 활용되며, 기생충 감염 위험에 주의해야 한다. - 낚싯고기 - 가다랑어

가다랑어는 전 세계 열대 및 온대 해역에 분포하며 몸에 검은색 세로띠가 있는 방추형 어류로, 작은 어류 등을 섭취하고 다른 어류의 먹이가 되기도 하며, 다양한 형태로 판매되지만 수은 오염 문제가 있어 섭취 시 주의해야 한다.

| 환도상어속 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 속 정보 | |

| |

| 학명 | Alopias |

| 명명자 | Rafinesque, 1810 |

| 이명 | Alopecias (Müller and Henle, 1837) Alopius (Swainson, 1838) Vulpecula (Jarocki, 1822) |

| 모식종 | Alopias vulpinus |

| 모식종 명명자 | Bonnaterre, 1788 |

| 과 | 오나가자메과 |

| 과 명명자 | Bonaparte, 1838 |

| 목 | 악상어목 |

| 강 | 연골어류강 |

| 문 | 척삭동물문 |

| 계 | 동물계 |

| 화석 범위 | 루테티아절 ~ 현재 |

| 설명 | 4900만년 전부터 존재 |

| 하위 분류 | |

| 종 | 니타리 (A. pelagicus) 눈큰오나가 (A. superciliosus) 오나가지느러미상어 (A. vulpinus) |

2. 분류

환도상어속의 학명 "알로피아스"(''Alopias'')는 그리스어 단어 알로펙스(''alopex'')에서 유래되었으며, "여우"를 의미한다.[4][20] 그래서 일부 학자들은 흰배환도상어(긴꼬리상어 또는 커먼환도상어 또는 진환도상어, 학명: ''Alopias vulpinus'')를 '''여우상어'''로도 부른다.[4] 영어 일반명 "트레셔"(thresher)는 타작기(thresher) 모양을 닮은 꼬리에서 유래했다.[20] 한국어 명칭 "환도"는 환도(環刀) 칼 모양을 닮은 꼬리와 몸 형태에서 유래했다.[20]

현존하는 환도상어 3종은 모두 환도상어속(''Alopias'')에 속한다.[5][20]

- 환도상어 (''Alopias pelagicus'') Nakamura, 1935

- 큰눈환도상어 (''Alopias superciliosus'') (Lowe, 1841)

- 흰배환도상어 (''Alopias vulpinus'') (Bonnaterre, 1788)

1995년 블레이즈 이트너(Blaise Eitner)에 의한 이형효소 분석을 통해 미확인 종이 발견되었다.[5][20] 이 종은 바하칼리포르니아주에서 떨어진 동태평양에서 발견되었고, 큰눈환도상어로 잘못 알려졌었다.[5][20] 그러나 현재까지는 힘줄 표본만이 존재하며, 형태를 파악할 만한 자료는 없다.[20]

3. 계통 분류와 진화

1997년 마틴(Martin)과 나일러(Naylor)는 시토크롬 b 유전자에 기초하여, 환도상어속이 돌묵상어과와 악상어과를 포함하는 분류군과 단계통적인 자매군 관계를 형성한다고 결론지었다.[21][22] 넓은주둥이상어(''Megachasma pelagios'')는 이 분류군과 밀접한 관계에 있지만, 이 종들의 계통발생학적 위치는 확정적이지 않다.[21] 이러한 해석은 1991년 컴파뇨(Leonard Compagno)의 형태학적 특징 기반 연구와 2005년 시마다(Shimada)의 치열 분석에 의한 분지학적 분석을 통해 확인되었다.[22]

1995년 에이트너(Eitner)는 이 과에 속하는 상어들의 이형효소 분석을 통해, 흰배환도상어가 가장 기초적인 기저 분류군에 속하며, 미기록 상태인 4번째 알로피아스(''Alopias'') 종, 큰눈환도상어, 환도상어를 포함하는 계통군과 자매 관계에 있다는 사실을 발견했다.[20] 그러나 미기록 4번째 종의 분류학적 위치는 유일한 표본 상에서 단일한 공통파생형질(두 분류군 이상에서 공통으로 나타나는 파생형질)에만 기초하고 있기 때문에 분류학적 위치는 일부가 여전히 불확실한 상태에 놓여 있다.[20]

환도상어속에는 니타리(A. pelagicus), 눈큰환도상어(A. superciliosus), 환도상어(A. vulpinus)의 3종이 있다.

4. 분포 및 서식지

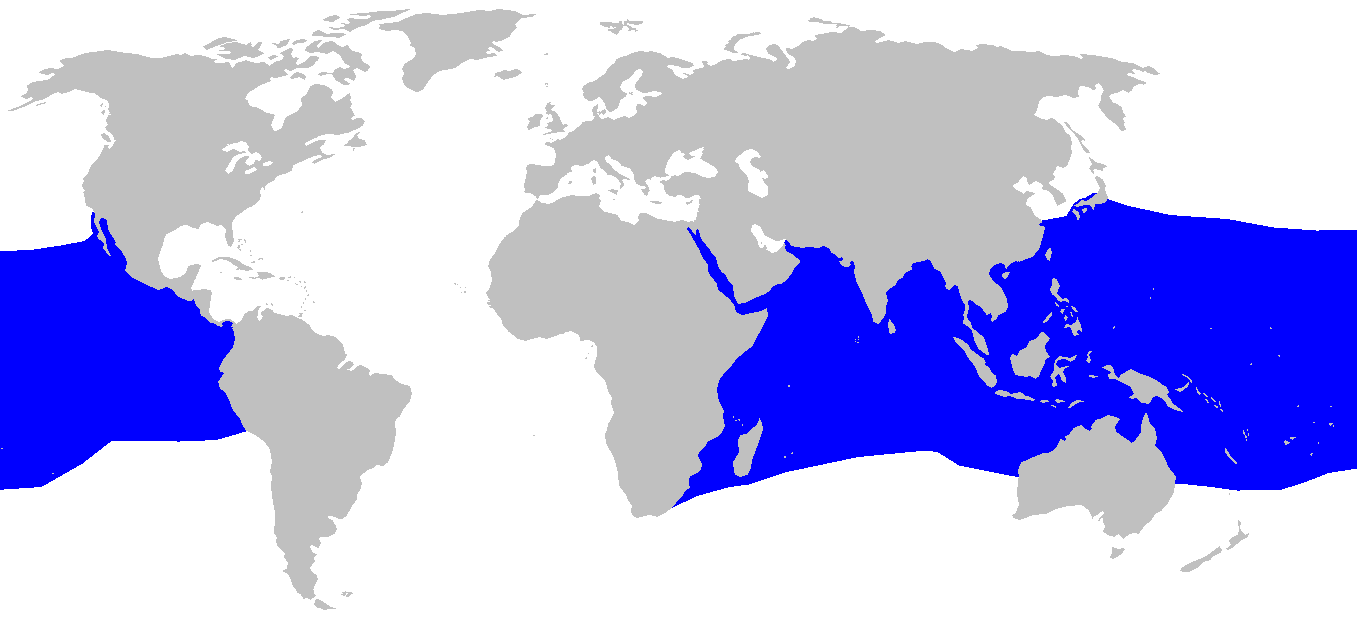

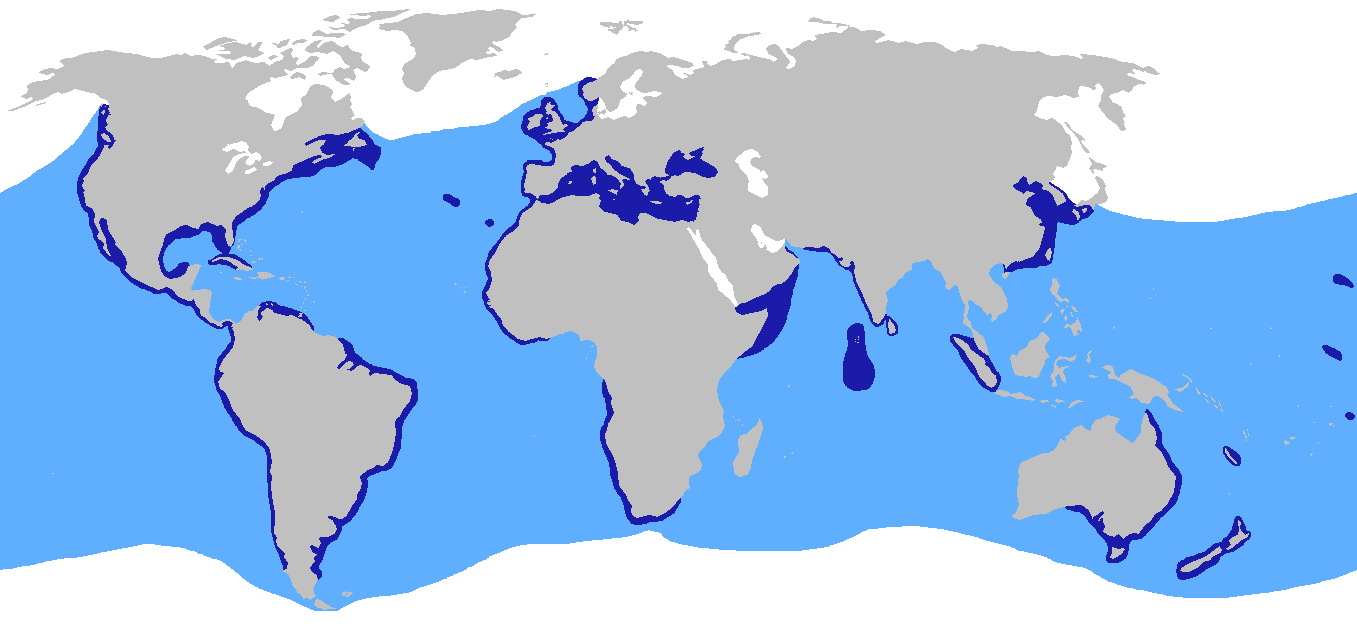

환도상어류는 주로 원양에 서식하지만, 얕은 근해에 나타나기도 하며, 500m 아래까지 잠수하기도 한다.[8] 흰배환도상어는 대륙붕 해안가에서 흔히 발견된다.[8] 흰배환도상어는 북태평양의 북아메리카와 아시아 대륙붕을 따라 흔하게 발견되지만, 중앙태평양과 서태평양에서는 드물게 발견된다.[8]

큰눈환도상어와 원양환도상어는 수온이 따뜻한 중앙태평양과 서태평양에서 더 흔하게 발견된다.[8] 멕시코 만에서 BP의 마콘도 유정 폭발을 감시하는 ROV 중 하나에서 환도상어가 포착되었는데, 이는 이전에 알려진 서식 수심보다 훨씬 깊은 곳이었다.[8]

큰눈환도상어는 서부 지중해에서도 발견되어 분포 범위가 더 넓을 수 있다는 의견이 있다.[9][10]

일본 자료에 따르면, 환도상어속은 인도양, 태평양, 대서양, 지중해의 열대, 아열대, 온대 해역에 넓게 분포하며, 주로 외해의 표층을 헤엄치지만, 연안의 산호초 주변에 나타나기도 한다. 갈라상어는 외해의 중층을 선호하며, 눈쟁이상어는 아한대에서도 확인된다.

눈쟁이상어와 갈라상어는 홍해에서는 확인되지 않았으며, 긴수염상어는 대서양과 지중해에서는 확인되지 않았다. 또한, 환도상어속은 모두 페르시아만에서 확인된 사례가 없다.

5. 해부학적 형태 및 외관

환도상어류는 타작기(thresher) 또는 환도(環刀) 칼 모양을 닮은 이례적으로 긴 꼬리지느러미(전체 몸길이만큼 긴)를 가지고 있어 쉽게 구별할 수 있다.[23] 꼬리지느러미 상엽의 신장이 특히 현저하여, 몸통과 거의 같은 길이 또는 그 이상이 된다. 꼬리 뿌리 부분의 근육이 발달해 있으며, 이 꼬리를 사용하여 참치나 황새치, 고등어 등을 찢거나 기절시킨 후 먹는다.[11][12]

환도상어류는 짧은 머리와 원뿔 모양의 코를 갖고 있으며, 입은 일반적으로 작고, 이빨은 크기가 작은 것부터 큰 것까지 다양하다.[13] 3종의 환도상어 중에서 가장 큰 종은 흰배환도상어(''Alopias vulpinus'')로 몸길이는 6.1m, 몸무게는 500kg이상까지 달한다. 그 다음은 큰눈환도상어(''Alopias superciliosus'')로 몸길이는 4.9m에 이르며, 가장 작은 종은 원양환도상어(''Alopias pelagicus'')로 3m정도이다.

환도상어류는 상당히 날씬하며, 등지느러미는 작고 가슴지느러미는 크고 뒤로 휘어져 있다. 큰눈환도상어를 제외하고, 환도상어류는 머리 앞쪽에 비교적 작은 눈을 갖고 있다. 몸 색깔은 갈색, 푸른 빛을 띠거나 배쪽으로 자줏빛의 잿빛을 연하게 띠고 있다.[14] 등 쪽의 체색은 회색에서 흑색, 갈색 또는 청색이며 금속 광택이 있고, 배 쪽은 흰색이다. 큰눈환도상어는 주로 심층에 서식하기 때문에 등 쪽은 갈색인 경우가 많다. 이 3종은 등 쪽의 피부 색깔을 통해 대략적으로 구분할 수 있는데, 흰배환도상어는 암녹색, 큰눈환도상어는 갈색, 원양환도상어는 일반적으로 청색을 띤다. 채광이나 해수의 투명도에 따라 관찰자에게 어느 정도 영향을 줄 수 있지만, 이 색깔 테스트는 일반적으로 다른 특징을 검사했을 때에도 지지된다.[24]

6. 생태

육식성이며, 긴 꼬리지느러미를 채찍처럼 휘둘러 해수면을 쳐서 정어리 등의 작은 물고기나 두족류, 갑각류를 수면 가까이로 몰아 한꺼번에 포식한다고 알려져 있다. 꼬리지느러미는 먹이를 쳐서 약하게 만들어 포식하는 데에도 사용된다고 한다. 여러 개체가 공동으로 수면을 쳐서 물고기 떼를 몰아넣어 포식하는 행동이 어업 관계자를 통해 여러 차례 목격되었다는 기록이 문헌에 있지만, 학술적으로 확인된 사례는 없다.

긴꼬리상어는 특히 유영 속도가 빠르고, 활동적이며, 때로는 수면에서 완전히 몸 전체를 드러낼 정도의 점프를 한다. 이러한 행동은 돌고래나 청상아리에게도 나타나며, '''브리칭(Breaching)'''이라고 불린다.

태생이다. 자궁 내의 태아는 자신의 난황의 영양분을 사용하여 어느 정도까지 성장한 후, 자궁 내에 배란된 미수정란을 먹고 크게 자란다. 난식형(卵食型)이란, 이처럼 미수정란의 형태로 모체로부터 태아에게 영양 공급을 하는 태생의 번식 방식을 가리키며, 괭이상어목에서는 대부분의 종에서 확인되고 있다. 긴꼬리상어 암컷은 1m로 성장한 새끼를 한 번에 2~4마리 낳는다. 수명은 약 20년이다. 하치와레에서는 성숙까지 수컷은 7~13년, 암컷은 8~14년이 걸린다.

많은 상어류와 마찬가지로 성숙까지 시간이 오래 걸리고, 낳는 새끼의 수도 적다. 따라서 급격한 개체 수 감소는 종의 멸종으로 이어질 위험이 있다. 광대한 해양에 서식하는 생물이므로 그 개체 수를 파악하는 것은 쉽지 않지만, 어획 등으로 인해 확실히 수가 줄어들고 있는 것으로 보인다.

6. 1. 먹이

환도상어류는 주로 원양에 사는 떼를 지어 다니는 어류(전갱이류, 다랑어 치어, 고등어류)와 살오징어류, 갑오징어류 등을 먹는다.[15] 환도상어류는 수심이 낮은 물에서 이 어류 떼를 따라 다니는 것으로 알려져 있다. 갑각류나 바닷새 일부를 먹기도 한다.[15] 긴 꼬리지느러미를 채찍처럼 휘둘러 해수면을 쳐서 정어리 등의 작은 물고기나 두족류를 수면 가까이로 몰아 한꺼번에 포식하거나,[15] 꼬리지느러미로 먹이를 쳐서 약하게 만들어 포식하는 데 사용한다. 여러 개체가 공동으로 수면을 쳐서 물고기 떼를 몰아넣어 포식하는 행동이 어업 관계자를 통해 여러 차례 목격되었다는 기록이 문헌에 있지만, 학술적으로 확인된 사례는 없다.6. 2. 습성

환도상어류는 군거 생활을 하지 않는 독거성 동물이다.[24][14] 인도양의 환도상어 개체군은 암수에 따라 수심과 공간별로 분리되는 것이 알려져 있다.[24] 그러나 일부 종은 가끔 두세 마리가 함께 사냥을 하기도 한다. 모든 종은 고도 회유 또는 해양 회유 서식을 하는 것으로 유명하다.[24]환도상어류는 육식성이며, 긴 꼬리지느러미를 채찍처럼 휘둘러 해수면을 쳐서 정어리 등의 작은 물고기나 두족류, 갑각류를 수면 가까이로 몰아 한꺼번에 포식한다고 알려져 있다. 꼬리지느러미는 먹이를 쳐서 약하게 만들어 포식하는 데에도 사용된다고 한다.[16] 여러 개체가 공동으로 수면을 쳐서 물고기 떼를 몰아넣어 포식하는 행동이 어업 관계자를 통해 여러 차례 목격되었다는 기록이 문헌에 있지만, 학술적으로 확인된 사례는 없다. 스쿨링 어류를 사냥할 때, 환도상어류는 물을 때려 사냥감을 기절시키는 것으로 알려져 있다.[24] 이 가늘고 긴 꼬리는 작은 물고기를 찰싹 때리는 데 사용하며, 먹이를 먹기 전에 기절시킨다.[14]

환도상어류는 돌고래처럼 몸 방향을 바꾸는, 물 위로 완전히 뛰어오르는 몇 안되는 상어 종의 하나로 알려져 있으며, 이 행동은 브리칭(Breaching)이라 불린다.[24] 긴꼬리상어는 특히 유영 속도가 빠르고, 활동적이며, 때로는 수면에서 완전히 몸 전체를 드러낼 정도의 점프를 한다. 이러한 행동은 돌고래나 청상아리에게도 나타나며, 브리칭이라고 불린다.

태생으로, 자궁 내 태아는 자신의 난황의 영양분을 사용하여 어느 정도까지 성장한 후, 자궁 내에 배란된 미수정란을 먹고 크게 자란다. 난식형(卵食型)이란, 이처럼 미수정란의 형태로 모체로부터 태아에게 영양 공급을 하는 태생의 번식 방식을 가리키며, 괭이상어목에서는 대부분의 종에서 확인되고 있다. 긴꼬리상어 암컷은 1m로 성장한 새끼를 한 번에 2~4마리 낳는다. 수명은 약 20년이다. 하치와레에서는 성숙까지 수컷은 7~13년, 암컷은 8~14년이 걸린다.

많은 상어류와 마찬가지로 성숙까지 시간이 오래 걸리고, 낳는 새끼의 수도 적다. 따라서 급격한 개체 수 감소는 종의 멸종으로 이어질 위험이 있다. 광대한 해양에 서식하는 생물이므로 그 개체 수를 파악하는 것은 쉽지 않지만, 어획 등으로 인해 확실히 수가 줄어들고 있는 것으로 보인다.

6. 3. 온혈성

환도상어류 2종은 변형된 순환계를 가지고 있어 열을 보존하는 역류 열교환기 역할을 하는 것으로 확인되었다. 이 구조는 혈관에 촘촘한 망상 조직을 갖고 있어서, 상어 몸 안쪽으로 신진대사열을 전달하며, 체온을 유지하고 조절할 수 있도록 한다. 청상아리 (Lamnidae과)는 이와 유사한 상동 구조를 가지고 있으며, 이는 더욱 광범위하게 발달되어 있다.6. 4. 생식

환도상어류의 번식기는 뚜렷하게 관찰되는 바가 없다.[17] 수정과 태아 발달은 배 안에서 이루어진다.[17] 이 난태생을 통해 태어나는 새끼는 가장 잘 발달한 경우에도 15cm에 불과하다.[17] 눈큰환도상어 (''A. superciliosus'') 배아는 어미 뱃속에 있는 동안 난황낭을 소진하고, 이때 어미의 수정되지 않은 알을 먹기 시작하는데, 이를 난식이라고 한다. 성장 속도가 느리고, 큰눈환도상어의 수컷은 7~13년, 암컷은 8~14년이 걸린다.[17] 수명은 20년 이상으로 추측하고 있다.[17]

긴꼬리상어 암컷은 1m로 성장한 새끼를 한 번에 2~4마리 낳는다. 많은 상어류와 마찬가지로 성숙까지 시간이 오래 걸리고, 낳는 새끼의 수도 적다. 따라서 급격한 개체 수 감소는 종의 멸종으로 이어질 위험이 있다.

7. 인간과의 관계

환도상어는 남획과 서식지 파괴로 인해 멸종 위기에 처해있다.[25] 국제자연보전연맹(IUCN)은 환도상어 3종 모두를 멸종 취약종으로 지정했다.[19][25] 낮은 번식률 때문에 과도한 어획에 매우 취약하다.[18]

환도상어는 식용, 가죽, 지느러미, 간유 등을 얻기 위해 어획된다. 고기는 생선구이나 어묵 등 가공식품으로 만들어지고, 가슴 지느러미는 상어 지느러미로 이용된다. 가죽은 피혁 제품이 된다. 환도상어의 고기가 가장 맛있고, 꼬리상어는 맛이 다소 떨어진다고 하며, 눈환도상어는 다른 두 종에 비해 양질의 간유를 얻을 수 있다고 한다.

미국과 남아프리카 공화국에서는 스포츠 낚시 대상 어종으로 분류되며, 멕시코 바하 인근에서는 일반적인 환도상어가 인기 있는 레크리에이션 어업의 대상이 된다. 연승에 걸린 물고기를 먹어 어업 종사자들에게 피해를 주기도 한다.

외양성이 강해 사람을 공격하는 경우는 드물지만, 대형 개체는 주의해야 한다. 레저 다이빙 등에서 목격되기도 하는 니타리는 긴 꼬리지느러미를 가진 우아한 모습으로 다이버들의 동경을 받는다.

미국 해군의 잠수함에는 Thresher라는 이름이 붙은 함이 존재하며, 원자력 잠수함의 함명에도 사용되고 있으며, Sea Fox도 잠수함의 함명으로 명명되었다.

8. 한국과 환도상어

참조

[1]

웹사이트

Fossil Genera: Alopias

http://www.elasmo.co[...]

2009-10-06

[2]

웹사이트

Alopias vulpinus

https://www.floridam[...]

2024-07-17

[3]

웹사이트

Alopias vulpinus

https://www.floridam[...]

2024-07-11

[4]

백과사전

fox shark - shark species

http://www.britannic[...]

[5]

논문

Systematics of the Genus Alopias (Lamniformes: Alopiidae) with Evidence for the Existence of an Unrecognized Species

American Society of Ichthyologists and Herpetologists

[6]

서적

Advances in Marine Biology, Volume 54

Academic Press

[7]

논문

Phylogeny of lamniform sharks (Chondrichthyes: Elasmobranchii) and the contribution of dental characters to lamniform systematics

[8]

웹사이트

Alopias vulpinus

https://www.floridam[...]

2024-07-17

[9]

웹사이트

Un barco pesquero de Port de la Selva captura un gran tiburón de 4,5 metros de longitud

http://www.elperiodi[...]

2014-05-11

[10]

웹사이트

Dead vulnerable shark species washes up on Bournemouth beach

https://www.bournemo[...]

2022-05-15

[11]

논문

Thresher Sharks Use Tail-Slaps as a Hunting Strategy

[12]

Youtube

THRESHER SHARKS KILL PREY WITH TAIL

https://www.youtube.[...]

2013-07-12

[13]

웹사이트

Family Alopiidae: Thresher Sharks – 3 species

http://elasmo-resear[...]

ReefQuest Centre for Shark Research

2011-10-17

[14]

웹사이트

Thresher Shark

http://www.new-bruns[...]

2009-04-11

[15]

서적

Fishes of the Gulf of Mexico, Vol. 1: Myxiniformes to Gasterosteiformes

https://books.google[...]

University of Texas Press

2021-07-13

[16]

논문

"Thresher sharks use tail-slaps as a hunting strategy"

[17]

웹사이트

Rare shark birth photographed for the first time

https://www.msn.com/[...]

2018-04-07

[18]

웹사이트

Disappearing Silky and Thresher Sharks

https://www.pewtrust[...]

The PEW Charitable Trusts

2024-07-17

[19]

보도자료

More oceanic sharks added to the IUCN Red List

http://www.iucn.org/[...]

IUCN

2015-03-11

[20]

논문

Systematics of the Genus Alopias (Lamniformes: Alopiidae) with Evidence for the Existence of an Unrecognized Species

American Society of Ichthyologists and Herpetologists

[21]

서적

Advances in Marine Biology, Volume 54

Academic Press

[22]

논문

Phylogeny of lamniform sharks (Chondrichthyes: Elasmobranchii) and the contribution of dental characters to lamniform systematics

[23]

웹인용

Family Alopiidae: Thresher Sharks — 3 species

http://elasmo-resear[...]

ReefQuest Centre for Shark Research

2011-10-17

[24]

웹인용

Thresher Shark Alopias vulpinus

http://www.new-bruns[...]

2012-11-05

[25]

웹인용

More oceanic sharks added to the IUCN Red List

http://www.iucn.org/[...]

국제 자연 보호 연맹

2007-02-22

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com