후기 청동기 시대의 붕괴

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

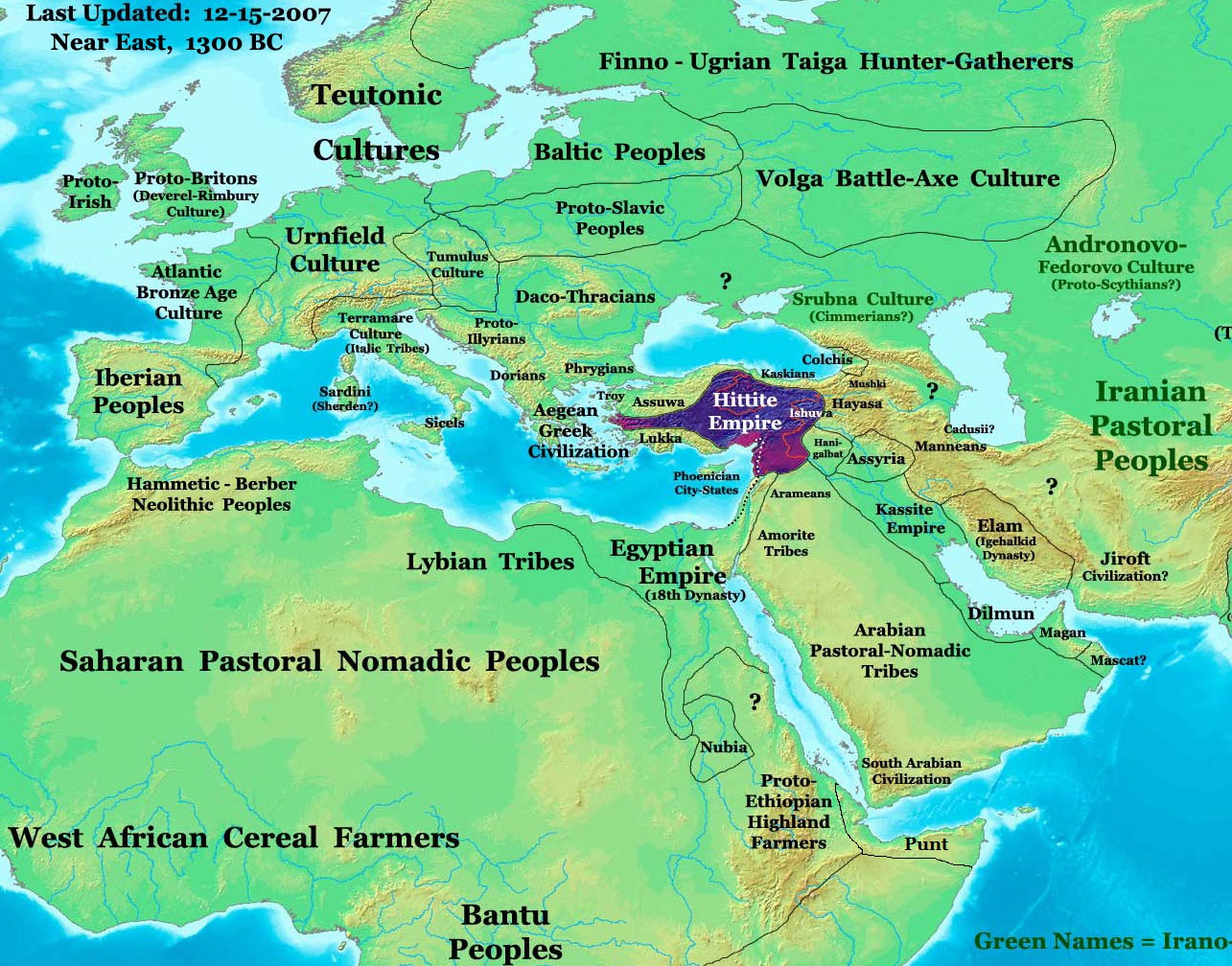

후기 청동기 시대의 붕괴는 청동기 시대와 철기 시대 사이, 기원전 12세기경에 중앙 집권 권력의 붕괴, 인구 감소, 지식 수준 저하, 국제 무역의 소멸 등 사회 전반에 걸쳐 광범위한 변화가 일어난 시기를 말한다. 기후 변화, 해양 민족의 침략, 철기 기술의 확산, 사회 시스템의 실패 등 다양한 원인들이 복합적으로 작용하여 발생했으며, 지진, 전염병, 화산 폭발 등도 영향을 미쳤을 수 있다. 이 시기에는 아나톨리아, 키프로스, 그리스, 이집트 등 여러 지역에서 파괴와 쇠퇴의 증거가 나타났으며, 각 지역의 정치, 사회, 문화적 지형이 크게 변화했다. 이집트는 해양 민족의 침략을 격퇴했지만 왕권이 쇠퇴했고, 미케네 문명은 붕괴되어 그리스 암흑기를 맞이했으며, 히타이트 제국이 멸망하고 페니키아인들이 지중해를 제패했다. 이 시기를 거치며, 철기 기술의 확산, 소국가들의 등장, 그리고 새로운 사회 구조의 형성을 통해 이후 시대의 변화를 이끌었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기원전 12세기 - 트로이아 전쟁

트로이아 전쟁은 그리스 신화에 등장하는 기원전 13세기경의 전쟁으로, 헬레네 납치, 경제적 이해관계 등 다양한 원인으로 10년간 지속되었으며, 트로이 목마 계략으로 트로이가 함락되고 서양 문학에 큰 영향을 미쳤다. - 사회의 붕괴 - 문명의 붕괴: 과거의 위대했던 문명은 왜 몰락했는가

문명의 붕괴는 기후 변화, 갈등, 교역 상실, 환경 파괴, 부적절한 대응 등 복합적인 요인으로 발생하며, 과거 문명 사례를 통해 현대 사회의 지속 가능성을 위한 교훈과 가치관 재정립, 장기적인 정책 결정의 중요성을 제시한다. - 사회의 붕괴 - 서로마 제국의 몰락

서로마 제국의 몰락은 476년 오도아케르가 로물루스 아우구스툴루스를 폐위시킨 사건으로, 복합적인 요인에 의해 발생한 사회, 문화, 경제 전반의 점진적인 변화이며, 그 유산은 서구 문명에 지대한 영향을 미치고 있다. - 암흑시대 - 그리스 암흑기

그리스 암흑기는 미케네 문명 붕괴 후 기원전 1200년경부터 기원전 8세기까지의 시기로, 문자 기록 부족으로 '암흑기'라 불리지만 철기 기술 도입, 폴리스 형성, 알파벳 성립 등 중요한 변화와 혁신이 일어난 시기이며, 최근에는 '초기 철기 시대'로 재조명되고 있다. - 암흑시대 - 중세 암흑시대

중세 암흑시대는 시대에 따라 다양한 의미로 사용되어 왔으며, 르네상스 시기에는 부정적으로 평가되었으나 낭만주의 시대에 재평가되었고, 현대 학계에서는 비판적 시각이 존재하지만 대중 문화에서는 후진성을 의미하는 용례로 사용된다.

| 후기 청동기 시대의 붕괴 | |

|---|---|

| 주요 위치 | |

| 개요 | |

| 시기 | 기원전 1200년경 ~ 기원전 750년경 |

| 영향권 | 지중해 동부 근동 |

| 주요 특징 | 도시 파괴 인구 감소 무역망 붕괴 문자 사용 감소 문화적 암흑기 |

| 원인 (제안) | |

| 자연적 요인 | 기후 변화 (가뭄) 지진 화산 폭발 |

| 인위적 요인 | 민족 대이동 (바다 민족) 사회 불안 무기 확산 (청동에서 철로의 전환) 체계 붕괴 (상호 의존적인 국가들의 붕괴) 해적 행위 |

| 영향 | |

| 정치적 | 미케네 문명 붕괴 히타이트 제국 멸망 이집트 신왕국 약화 아시리아의 부상 페니키아 도시 국가의 번성 이스라엘 왕국 건국 |

| 경제적 | 장거리 무역 쇠퇴 지역 경제 중심의 발전 |

| 문화적 | 문자 사용 감소 새로운 예술 양식 등장 종교적 변화 |

| 추가 정보 | |

| 관련 용어 | 그리스 암흑 시대 바다 민족 청동기 시대 철기 시대 |

2. 붕괴의 원인 추정

후기 청동기 시대의 붕괴는 단일 원인이 아닌, 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과로 추정된다.

- 체제 붕괴: 조지프 테인터는 사회가 복잡해짐에 따라 쇠퇴하다 붕괴하여 단순한 형태로 돌아간다는 가설을 제시했다.[137][136] 서남아시아의 경우 인구 증가, 토양 척박화, 가뭄, 무기 생산 기술 발전 등의 요소가 복합적으로 작용하여 붕괴에 기여했을 수 있다. 후기 청동기 시대의 정치, 경제, 사회 조직은 지나치게 중앙집권화, 전문화, 복잡화되어 붕괴에 취약했다.[138] 이러한 취약성은 농노의 반란, 용병의 배신, 미케네, 히타이트, 우가리트, 이집트 등 모든 왕국의 허약함, 인구 과다, 국가 간 전쟁 등을 통해 현실화되었다.

- 전쟁 방식의 변화: 로버트 드루스는 새롭게 개발된 무기와 갑옷을 사용한 대규모 보병의 등장이 전차 중심의 전쟁 방식을 변화시켜 기존 국가들을 불안정하게 만들었다고 주장한다.[131][132][133][134][135]

- 전염병: 미케네 그리스, 히타이트, 레반트 문화의 붕괴는 중앙아시아에서 해양 민족 또는 다른 이주 집단에 의해 유입된 초기 흑사병 균주에 의해 촉진되거나 악화되었을 수 있다는 증거가 있다.[59]

- 화산 폭발: 아이슬란드의 헤클라 3 화산 폭발이 람세스 3세 치하 이집트의 기근을 야기했을 가능성이 제기된다.[60]

이 외에도 해양 민족의 해상 무역 중단, 수확 실패, 기근, 도리아인의 이주 또는 침략 등도 붕괴에 영향을 미쳤을 것으로 추정된다.

2. 1. 기후 변화

기원전 1200년경, 환 동지중해를 휩쓸었던 대규모 사회 변동이 발생했다. 현재 "기원전 1200년의 대참사"라고 불리는 이 재앙은 고대 이집트, 서아시아, 아나톨리아 반도, 크레타 섬, 그리스 본토를 덮쳤다. 이 재앙의 실체에 대해서는 여러 설이 존재하며, 아직 결론을 얻지 못하고 있다.기후 변동으로 인해 서아시아 일대에서 경제 시스템이 붕괴되어 농산물을 확보할 수 없게 되었다는 설이 존재한다. 독일 고고학 연구소(German Archaeological Institute)의 조사에 따르면 격렬한 지진 활동이 확인된 티린스를 제외하고는 지진으로 붕괴되었다는 설은 환 동지중해 전체의 붕괴가 아닌, 특정 국가에만 생각되고 있다.[75]

하비 와이스(Harvey Weiss)는 그리스, 터키, 서남아시아의 파머 가뭄 지수를 이용하여 1972년 1월부터 지속된 것과 같은 가뭄이 후기 청동기 시대의 붕괴와 관련된 모든 발굴지에 영향을 주었었음을 보였다.[126][127] 가뭄은 사회경제학적 문제를 쉽게 촉발 또는 재촉하여 전쟁을 발발시킬 수 있다.

브라이언 페이건(Brian Fagan)은 한겨울 대서양에서 피레네 및 알프스 산맥 북부로 부는 태풍이 방향을 바꾸어 중부 유럽은 습하게 만드나 동지중해에는 가뭄을 가져 오는 현상이 후기 청동기 시대의 붕괴와 어떻게 결부되는지를 보였다.[128] 브랜던 드레이크(Brandon L. Drake)는 초기 철기 시대는 이전 청동기 시대보다 건조했음을 보였다.[129] 이는 커뉴스키(D. Kaniewski) 등의 “기원전 2세기 말~1세기 초 시리아 해안의 급격한 기후 변화 및 동지중해 역사에 대한 함의”에 대한 연구를 뒷받침한다.[130]

지중해 중부 겨울 폭풍이 피레네 산맥과 알프스 북쪽으로 우회하면서 중앙 유럽은 더 습해지고 후기 청동기 시대 붕괴 시점에 동부 지중해는 가뭄을 겪었다.[26] 후기 청동기 시대의 가장 건조했던 시기로 보이는 시기 동안, 지중해 숲의 수목 피복이 줄어들었다. 아나톨리아 지역의 향나무 연륜 측정을 통해 기원전 1198년경부터 기원전 1196년경까지 심각한 건조 기간이 있었음을 알 수 있다.[50] 사해 지역(남부 레반트)에서는 기원전 2천년기 말에 지하 수위가 50m 이상 하락했다. 해당 지역의 지리적 특성을 고려할 때, 수위가 이렇게 급격히 감소했다는 것은 주변 산악 지역의 강수량이 처참했을 것임을 의미한다.[51] 35개의 그리스, 터키, 중동 기상 관측소의 팔머 가뭄 지수를 사용하여, 서기 1972년 1월에 시작된 것과 같은 지속적인 가뭄이 후기 청동기 시대 붕괴와 관련된 모든 지역에 영향을 미쳤을 것으로 나타났다.[52]

또는, 청동기 시대 말의 변화는 3년간의 사건이라기보다는 지중해 기후의 '기어 변환'으로 더 잘 특징지을 수 있다. 강수량의 장기적인 변화는 위기 사건이 아니라, 여러 세대에 걸쳐 이 지역 사회에 지속적인 스트레스를 가했을 것이다. 상황이 더 이상 유지될 수 없었던 해는 없었고, "낙타의 등을 부러뜨린 하나의 지푸라기"도 없었다.[53]

다수의 고생태학적 증거 분석은 기후 변화가 이 시기와 관련된 한 측면이었지만, 유일한 원인은 아니었음을 시사한다.[54] 이는 2016년 Knapp과 Manning이 내린 결론과도 일치하며, 그들은 "일련의 대리 지표를 기반으로, 기원전 13세기와 10세기 사이에 일반적으로 더 시원하고 건조하며 불안정한 조건으로의 변화가 분명히 있지만, 반드시 하나의 핵심 '에피소드'는 아니다. 따라서 변화의 배경은 있지만, 반드시 유일하거나 특정 원인은 아니다"라고 결론지었다.[51] 더욱이, Karakaya와 Riehl의 최근 시리아 고대 식물 유적 연구는 후기 청동기 시대에서 철기 시대로의 전환기에 식물이 물 스트레스를 겪었다는 증거가 거의 없음을 보여주었다. 그들은 연구를 요약하면서, "식물 생존에 관한 새로운 그림은 일부 기후 모델이 전제했던 것처럼, 후기 청동기 시대와 철기 시대가 기근과 광범위한 흉년의 기간이었다는 명확한 증거가 없다는 것이다."[55]

2. 2. 지진

아모스 누르(Amos Nur영어)는 리히터 규모 6.5 이상의 대형 지진이 발생하면 약화된 단층선을 따라 수개월 또는 수년 후 후속 지진이 발생할 수 있다는 지진폭풍 가설을 제시하였다.[123] 그는 지진 발생도를 청동기 시대 후기에 파괴된 지역의 지도와 겹쳐 보면 매우 밀접한 관계가 있음을 보여준다.[123]독일 고고학 연구소의 조사에 따르면 미케네 시대의 티린스에서는 격렬한 지진 활동이 발생한 것이 확인되었다.[75]

미케네는 기원전 1250년에 지진으로 처음 파괴되었는데, 붕괴된 건물에 묻힌 시신이 있다는 증거가 있다.[25] 그러나 그 유적지는 재건되었지만 기원전 1190년에 일련의 대규모 화재로 파괴되었다. 에릭 H. 클라인은 공격에 대한 고고학적 증거가 부족하다고 지적한다. 따라서 화재가 파괴의 원인이었던 것은 분명하지만, 무엇이 또는 누가 그것을 일으켰는지는 불분명하다.

기원전 1200년 티린스에서 발생한 유사한 상황으로 지진으로 궁전을 포함한 도시의 많은 부분이 파괴되었다. 그러나 지진 이후 얼마 동안은 그 도시가 계속해서 사람이 살았던 것으로 보인다. 결과적으로 가이 미들턴이 강조하듯이, 지진이 미케네나 티린스를 영구적으로 파괴하지 않았다는 데 일반적으로 동의가 이루어지고 있으며, "물리적 파괴만으로는 붕괴를 완전히 설명할 수 없다".[26]

2. 3. 이민과 침략

후기 청동기 시대의 붕괴는 여러 민족 집단의 이동과 침략으로 인해 더욱 혼란스러워졌다. 이 시기에는 유럽 동남부에서 전래된 “Naue II 형 검”이 널리 퍼졌고, 이집트 기록에는 “모든 곳에서 온 북쪽 사람들”에 대한 언급이 나타난다.[86]우가리트 서신은 루비아인, 그리스인, 가나안인 등 다양한 민족으로 구성된 것으로 추정되는 바다 민족의 침략에 대해 언급한다. 람세스 2세 이후 이집트가 리비아 해안에 건설한 요새들은 이러한 습격을 줄이기 위한 목적이었다.[79]

이 시기에는 프리기아인, 원 아르메니아인, 메디아인, 페르시아인, 킴메르인, 리디아인, 스키타이인, 콜키스인, 후르리 및 우라르투인, 이란의 사르마티아인 등 인도유럽계 민족이 캅카스, 이란, 아나톨리아에 정착하거나 나타났다. 트라키아인, 마케도니아인, 도리아계 그리스인은 북쪽에서 이동하여 미케네와 아하이아의 초기 그리스인을 몰아낸 것으로 보인다. 또한, 아람인, 칼데아인, 수투인 등 셈족의 광범위한 이주도 있었던 것으로 추정된다.[74]

이러한 이주의 원인으로는 가뭄, 전술 및 무기의 발전, 지진, 자연재해 등이 거론되며, 이는 이주설이 다른 이론들과 상충되지 않음을 보여준다.

특히, "바다 민족"은 여러 소수 민족이 연합한 집단으로, 히타이트, 시리아, 이집트 등지에 큰 피해를 입혔다.[79] 이들은 키프로스, 시칠리아, 카르케미시, 우가리트까지 세력을 뻗쳤다.[78] 클로드 A. 셰페르는 이들이 해안을 따라 소아시아를 횡단하며 히타이트와 그 동맹국을 공격했다고 주장한다.[78] 이집트의 람세스 3세는 이들을 격퇴했지만, "바다 민족"의 침입은 이집트에 그치지 않고 시리아의 여러 도시와 우가리트, 에마르도 파괴했다.[79] 이 중 팔레스타인에는 "바다 민족"의 일파인 블레셋인이 정착하여 선진적인 물질 문화를 유입시켰다.[81]

"바다 민족"의 정체와 기원에 대해서는 여러 가설이 존재한다. 가스통 마스페로는 일리리아인이 발칸 반도에 침입하여 원주민들이 아나톨리아와 그리스로 쫓겨났고, 프리지아인이 히타이트를 멸망시키면서 이 여파로 아나톨리아에서 쫓겨난 사람들이 "바다 민족"이 되었다고 주장했다.[86] 그러나 이 설은 현재 주류 학설이 아니며, "바다 민족" 자체가 침입한 지역의 사람들과 융합되어 빠르게 사라졌다는 주장도 있다.[88]

2. 4. 철기

기원전 13세기와 기원전 12세기에 오늘날의 불가리아와 루마니아 지역에서 시작된 기초적인 철기 기술은 해당 지역에 느린 속도로 점진적으로 퍼져나갔다.[124] 초기에는 철제 무기가 청동제 무기보다 성능이 떨어졌지만, 철의 공급량이 훨씬 많아 철기를 사용하는 다수의 병력이 청동기를 사용하는 소수의 전차병을 압도할 수 있었다는 주장이 있었다.[125] 그러나 이후 연구에 따르면 철기로의 전환은 붕괴 이후에 일어났음이 밝혀져 이 주장은 설득력을 잃었다.주석 공급이 어려워져 청동 생산이 불가능해지자, 낡은 청동 도구를 재활용하고 철로 만든 대체품을 사용하기 시작했다. 이는 장거리 교역의 단절로 인한 "체제 붕괴"의 한 단면으로 여겨진다.

히타이트 제국이 붕괴하면서, 킬리키아, 시리아 북부에서 행해졌다고 추정되는 철의 침탄 기술은 해양 민족의 혼란으로 인해 각지로 퍼져나갔다. 이로 인해 철기가 널리 보급되고 대중화되었다. 각지의 국가와 민족은 철 제련법을 습득하여 각지에 있는 철광석으로 철기를 제조했지만, 이 기술 혁신은 기존 국가들의 기반을 뒤흔드는 결과를 초래했다. 페르낭 브로델은 이를 두고 "'''철은 해방자'''"였다고 평가했다.[90]

제철 기술의 확산은 수공업, 광산업, 농업 기술, 관개 기술 발달 등 사회, 경제 전반에 큰 영향을 미쳤다. 그러나 철기는 무기 발전을 촉진했고, 철 정련에 필요한 연료 확보는 국지적인 생태계 파괴를 야기하기도 했다.[91]

2. 5. 전쟁의 변화

로버트 드루스[131]는 단조 대신 주조로 제작된 창날, 혁신적인 베고 찌르는 무기인 장검, 투창 등 새롭게 개발된 무기와 갑주를 사용하는 조직화된 보병과 청동 주물 대장간의 출현을 언급한다.[132] 이러한 새로운 무기들은 떼를 지어 전차 군단을 쓰러뜨릴 수 있는 다수의 "달리는 산병"의 손에 쥐어졌고, 이는 지배 계급이 전차를 사용하는 것에 기반한 국가를 흔들었다.[133][134][135]2. 6. 체제의 일반적 붕괴

조지프 테인터(Joseph Tainter)가 제창한 체제의 일반적 붕괴 이론[137]은 사회가 복잡해짐에 따라 쇠퇴하다가 붕괴하여, 보다 단순한 형태의 사회를 이룬다는 가설이다.[136]특히 서남아시아의 경우, 인구 증가, 토양의 척박화, 가뭄, 주조 청동제 무기 및 철기 생산 기술 등 여러 가지 요소가 건조한 대지 대비 무기의 상대적인 가격을 기존 전사 귀족계급이 감당할 수 없는 수준까지 상승시켰을 수 있다. 점차 충격에 약해지고 회복력이 떨어지는 복잡한 사회에서 이러한 요소들이 혼합되어 붕괴에 기여했을 수 있다.

캐럴 토머스(Carol Thomas)와 크레이그 코넌트(Craig Conant)는[138] 후기 청동기 시대의 정치적, 경제적, 사회적 조직의 복잡도 및 전문화 심화는 청동기 문명이 회복할 수 없게 만든 광범위한 붕괴를 설명할 수 있는 약점이라고 하였다. 후기 청동기 시대의 치명적인 단점은 집중화, 전문화, 복잡화, 상부가 비대한 정치구조였다. 이러한 단점은 이후 농노의 반란과 용병의 배신등의 사회정치학적 요소, 미케네, 히타이트, 우가리트, 이집트같은 모든 왕국의 허약함, 인구 과다같은 인구학적 위기, 국가간 전쟁 등을 통하여 현실화되었다. 허약한 왕국에 점증하는 압력을 주었을 수 있는 다른 요소는 해상 민족의 해상 무역에 대한 해적 행위, 가뭄, 수확 실패, 기근, 도리아인의 이주 또는 침략 등이다.

2. 7. 전염병

최근 증거에 따르면 미케네 그리스, 히타이트, 레반트 문화의 붕괴는 중앙 아시아에서 해양 민족 또는 다른 이주 집단에 의해 유입된 초기에 멸종된 흑사병 균주의 도래에 의해 촉진되었거나 악화되었을 수 있다.[59]2. 8. 화산 폭발

기원전 1159년으로 추정되는 아이슬란드의 헤클라 3 화산 폭발은 람세스 3세 치하 이집트에서 발생한 기근의 원인으로 지목되기도 한다.[60] 이 사건은 화산 겨울을 일으킨 것으로 여겨진다. 헤클라 3 화산 폭발의 다른 추정 날짜는 기원전 1021년(±130)[61]에서 기원전 1135년(±130)[61], 그리고 기원전 929년(±34)까지 다양하다.[62][63] 다른 학자들은 중립적이고 모호한 "3000 BP"를 선호한다.[64]3. 지역별 증거

후기 청동기 시대의 붕괴는 지역별로 다른 양상을 보였다.

- 아나톨리아: 히타이트 제국은 기근, 역병, 내전으로 인해 이미 분열되기 시작했으며, 수도 하투사는 불탔지만 버려졌을 가능성이 있다. 카라오을란은 불탔고 시신은 매장되지 않은 채 버려졌다. 트로이는 재건되었지만 카이마크치는 버려졌다. 프리기아인이 보스포루스 해협 또는 코카서스 산맥을 넘어 아나톨리아에 도착했다.[18]

- 키프로스: 기원전 1200년경을 전후하여 파괴의 증거는 거의 없다.[20] 키티온은 파괴되지 않았고, 엔코미는 파괴되었을 가능성이 있지만 명확하지 않다. 마 팔레오카스트로는 공격으로 파괴되었을 가능성이 높지만 공격자가 누구인지는 불분명하다.[22]

- 그리스: 미케네 문명 궁전은 파괴되었으며, 테베는 화재로 완전히 파괴되었다. 아테네는 쇠퇴했지만, 요새화가 증가했다. 펠로폰네소스의 소규모 유적지 중 최대 90%가 버려졌는데, 이는 대규모 인구 감소를 시사한다. 미케네는 지진과 화재로 파괴되었고, 티린스는 지진으로 파괴되었지만 이후에도 사람이 살았다. 필로스는 화재로 파괴되었으며, 해상 공격을 예상했었다.[27]

- 이집트: 이집트 신왕국은 영토와 경제력이 쇠퇴했다. 메르넵타 석비는 리비아의 공격과 가나안 반란을 언급한다. 람세스 3세는 해양 민족의 공격을 격퇴했지만, 경제는 고갈되었다. 남부 레반트의 이집트 주둔지는 파괴 없이 버려졌거나, 전쟁이나 지진으로 파괴되었다.

- 레반트: 샤수가 아피루보다 더 심각한 문제였다. 데르 알라는 지진으로 파괴되었다. 남부 레반트의 주요 도시나 정착지가 파괴되었다는 증거는 거의 없다.[34] 람세스 3세 치세 동안 필리스티아인과 데넨이 해안 지역에 재정착했다.

- 메소포타미아: 중기 아시리아 제국은 후리-미타니 제국을 파괴하고 히타이트 제국의 상당 부분을 합병했다. 아나톨리아와 레반트의 총독령은 공격을 받았지만, 티글라트-필레세르 1세가 격퇴했다. 아시리아는 청동기 시대 붕괴를 온전하게 생존했다. 바빌로니아는 엘람에 의해 약탈당했고, 디얄라 강 계곡에 대한 통제권을 아시리아에 빼앗겼다.

- 시리아: 여러 셈어파 민족들이 지배했으며, 해양 민족의 공격을 받았다. 아람인들이 인구적으로 두각을 나타내게 되었다. 우가리트는 메르넵타 왕 통치 이후, 심지어 재상 바이의 몰락 이후에 파괴되었다. 아무라피는 알라시아 왕에게 보낸 편지에서 위기의 심각성을 강조했다.[43]

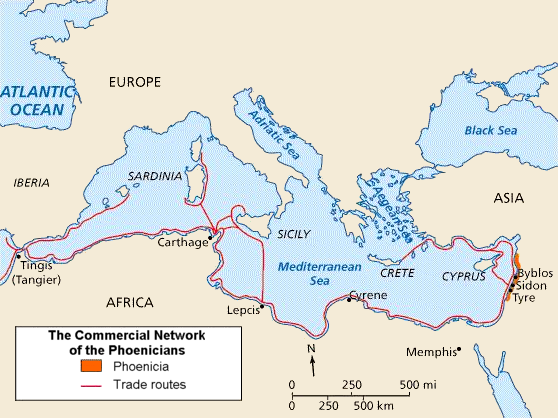

- 페니키아: 미케네 문명이 붕괴하고 그리스의 해상 활동이 쇠퇴하자 지중해를 제패하였다.[108] 티레, 시돈을 중심으로 활동하며 지중해 연안에 카르타고를 대표로 하는 식민 도시를 건설했다.[108]

3. 1. 아나톨리아

후기 청동기 시대에 많은 아나톨리아 지역이 파괴되었으며, 이 지역은 극심한 정치적 분권을 겪은 것으로 보인다. 후기 청동기 시대의 상당 기간 동안 아나톨리아는 히타이트 제국이 지배했지만, 기원전 1200년경에는 기근, 역병, 내전의 압박으로 인해 이미 분열되기 시작했다.[14][15] 히타이트의 수도 하투사는 이 시기에 정확하지 않은 날짜에 불탔지만, 실제로는 그 시점에 버려졌을 수도 있다.[14][15] 현재 앙카라 근처의 카라오을란(Karaoğlan)은 불탔고 시신은 매장되지 않은 채 버려졌다.[16][17] 많은 아나톨리아 유적지에서 이 시기에 해당하는 파괴 흔적이 발견된다. 트로이와 같은 일부 유적지는 즉시 재건되었지만, 카이마크치와 같은 다른 유적지는 버려졌다.

이 시기는 또한 이주의 시기였던 것으로 보인다. 예를 들어, 프리기아인이 이 시기에 보스포루스 해협을 통하거나 캅카스 산맥을 넘어 아나톨리아에 도착했다는 증거가 있다.[18]

우가리트의 라스 샴라 유적에서 발견된 문서에 따르면, 히타이트의 붕괴는 기원전 12세기 초로 추정된다. 이 라스 샴라 유적을 발굴한 클로드 F. A. 셰페르에 따르면, 해양 민족이 연안을 따라 소아시아를 횡단하여 히타이트와 그 동맹국을 공격하고, 키프로스, 시칠리아, 카르케미시, 우가리트까지 손을 뻗쳤다고 한다. 그러나 아나톨리아 내륙에 있는 하투샤에는 그 흔적이 남아 있지 않다.[78]

히타이트의 마지막 왕 수필룰리우마 2세가 우가리트의 지원을 받아 해양 민족에게 승리했다는 일화도 남아 있지만, 이는 침략자가 히타이트를 분단시켜 붕괴로 이끌었다는 것을 부정하는 증거가 되지 않는다. 트라키아에서 프리기아인 등이 히타이트를 공격하여 멸망시켰을 가능성도 프리기아인들이 히타이트의 대도시가 붕괴된 후에 아나톨리아에 이르렀다는 점에서 그다지 높지 않다.[78]

히타이트의 붕괴에는 두 가지 가설이 존재한다. 침략자가 하투샤, 카니쉬(Kültepe) 등 모든 건물에 불을 질렀다는 설과, 히타이트가 내부와 인근 지역에서 붕괴된 후 아시리아의 공격을 받아 우가리트를 대표로 하는 속국, 동맹국이 이반, 더 나아가 심각한 기근으로 인해 약화되어 붕괴되었다는 설이다. 셰페르에 따르면 후자의 설에 근거가 있으며, 우가리트, 하투샤에서 발견된 문서에 따르면 히타이트의 마지막 왕, 수필룰리우마 2세는 "나라 안의 모든 배를 최대한 빨리 돌릴 것"을 명령했으며, 오론테스 강 유역의 밀을 킬리키아로 운반하는 동시에 왕, 그 가족, 군대를 이동시키려 했다. 이는 수필룰리우마 2세가 수도를 버리려고 했다는 것을 시사하며, 셰페르는 가뭄과 지진으로 인해 히타이트에 반복적인 기아가 발생했다고 분석하고 있다.[78]

히타이트가 멸망한 후, 프리기아인들은 동부에 정착하여 아나톨리아의 유프라테스 강, 시리아와의 교역로를 확보하는 데 성공했지만, 통일 국가를 건설하지는 못했다. 그러나 인접한 아시리아에 대항하기 위해 메소포타미아 북부, 시리아의 아람인들과 협력하게 된다. 기원전 8세기 후반에 왕국을 건설하고 미다스 왕 시대에 최성기를 맞이했지만, 기원전 717년, 아시리아의 사르곤 2세와의 전투에서 패배, 더 나아가 기원전 7세기 전반, 킴메르인들의 공격을 받아 멸망했다.[97][98]

프리기아인들이 멸망한 후, 킴메르인들을 몰아내고 아나톨리아의 대부분을 점령한 것은 리디아였다.[99]

3. 2. 키프로스

키프로스 섬은 해양 민족의 침입을 받았다.[76] 그러나 기원전 12세기 중에는 부흥하여 약진했다는 것이 고고학적 조사에서 밝혀졌으며, 항구 도시 엔코미(en:Enkomi), 키티온에서는 대규모 건축물이 구축되기까지 이르렀다. 키프로스에서 채굴되는 구리는 정련되어 이집트, 시리아로 보내졌다.[76]히타이트 왕 투달리야 4세(재위: 기원전 1237년~1209년) 통치 기간 동안, 구리 자원을 확보하거나 해적 행위를 막기 위해 히타이트가 이 섬을 잠시 침략했다. 그 직후, 기원전 1200년경 그의 아들 수필룰리우마 2세가 섬을 재정복했다.[19]

후기 키프로스 II기 (LCII)와 LCIII기 사이의 분리를 나타내는 기원전 1200년경을 전후한 키프로스 섬에서 파괴의 증거는 거의 없다.[20] 키티온 시는 LC IIC 말에 파괴된 것으로 흔히 언급되지만, 발굴자인 바소스 카라게오르기스는 이를 명확히 부정하며 "키티온에서는 발굴된 구역 I과 II 모두에서 대대적인 재건이 이루어졌지만, 폭력적인 파괴의 증거는 없다. 오히려 문화적 연속성을 관찰할 수 있다"라고 명시했다.[21] 제시 밀렉은 엔코미 시가 파괴되었을 가능성은 있지만, 고고학적 증거는 명확하지 않다는 것을 증명했다. 엔코미에서 발굴된 LC IIC 말에 해당하는 두 건물 중, 둘 다 화재의 제한적인 증거만 있었고 대부분의 방은 어떤 종류의 손상도 없었다. 신다 유적에서도 마찬가지로 재가 일부 발견되었을 뿐 벽이 무너졌거나 불에 탄 잔해와 같은 도시 파괴의 다른 증거는 없기 때문에 파괴되었는지 여부가 불분명하다. 기원전 1200년경에 명확한 파괴 증거가 있는 키프로스 정착지는 마 팔레오카스트로뿐이었으며, 이는 어떤 종류의 공격에 의해 파괴되었을 가능성이 높다. 그러나 발굴자들은 공격자가 누구인지 확신하지 못하며 "우리는 [공격자]가 '해적', '모험가' 또는 '바다 민족'의 잔당이라고 추측할 수 있지만, 이는 우리가 모른다는 것을 다른 방식으로 말하는 것뿐이다"라고 말했다.[22]

LC IIC 말 또는 기원전 12세기의 전반기에 파괴 없이 키프로스의 여러 정착지가 버려졌다. 예를 들어 필라 코키노크렘모스, 툼바 투 스쿠루, 알라사, 마로니-부르네스 등이 있다.[20] 이 시기 동부 지중해의 많은 지역과 반대로, 키프로스의 여러 지역, 키티온과 파포스는 쇠퇴를 경험하기보다는 LC IIIA 동안 기원전 1200년 이후 번성한 것으로 보인다.[20][23]

키프로스 섬은 레반트와 상업적, 문화적으로 밀접하게 연결되어 있으며, 엔코미, 키티온에서는 오리엔트적 영향을 받은 건축물, 신전의 봉납물이 발견되었으며, 또한 키프로스에서 발견되는 토기도 시리아, 팔레스타인의 것이 많다. 이로 인해 키프로스 섬과 필리스티아인들 사이에 밀접한 문화적 연관이 있었음이 이전부터 주목받았으며, 이 연결이 거래의 네트워크가 되어 기원전 11세기 후반에는 페니키아인과 필리스티아인들 간에 상업 거래가 이루어졌을 것으로 추정된다.[76]

3. 3. 그리스

미케네 문명의 궁전들은 후기 청동기 시대에 파괴되었는데, 아테네 아크로폴리스의 키클롭스식 요새는 예외였을 수 있다. 테베는 기원전 1300년에서 1200년 사이에 궁궐이 여러 차례 약탈당하고 결국 화재로 완전히 파괴된 초기 사례 중 하나이다. 로버트 드루스는 기원전 12세기 후반까지 테베가 그리스에서 중요한 위치를 회복하지 못했다고 강조한다.아테네에서는 청동기 시대 붕괴 동안 정착지가 현저한 쇠퇴를 겪었다. 파괴된 궁궐이나 중앙 구조물의 잔해는 없지만, 거주지와 매장지의 위치 변화는 상당한 쇠퇴를 나타낸다. 이 지역의 요새화 증가는 쇠퇴에 대한 두려움을 시사한다. 빈센트 데스보로는 이것이 도시의 초기 쇠퇴에 대한 반응으로 나타난 후기 이주의 증거라고 주장하지만, 상당수의 인구는 남아 있었다.[24] 낸시 드맨드는 환경 변화, 특히 지속적인 가뭄과 그로 인한 수입 의존성이 아테네 붕괴에 중요한 역할을 했을 수 있다고 주장한다.[25]

펠로폰네소스의 소규모 유적지 중 최대 90%가 버려졌는데, 이는 대규모 인구 감소를 시사한다. 미케네는 기원전 1250년에 지진으로 처음 파괴되었지만,[25] 기원전 1190년에 일련의 대규모 화재로 파괴되었다. 로버트 드루스는 화재가 공격의 결과였을 수 있다고 시사하지만, 에릭 H. 클라인은 공격에 대한 고고학적 증거가 부족하다고 지적한다. 기원전 1200년에 티린스에서도 지진으로 도시의 많은 부분이 파괴되었지만, 지진 이후에도 사람이 계속 살았던 것으로 보인다. 가이 미들턴은 지진만으로는 붕괴를 완전히 설명할 수 없다고 강조한다.[26] 드루스는 티린스에서 정착지로서의 연속성을 보여준다고 주장한다. 드맨드는 자국산 식량 부족과 식량 수입을 관리하는 궁전의 역할이 중요했으며, 궁전 파괴는 식량 부족을 악화시켰을 뿐이라고 시사한다.[25] 스피로스 이아코비디스는 미케네에서 폭력적이거나 갑작스러운 쇠퇴의 증거가 부족하다고 지적한다.

필로스는 기원전 1180년경 화재로 인한 집중적이고 광범위한 파괴가 있었으며, 해상 공격을 예상했던 증거가 있다.[27] 그러나 에릭 클라인은 해상 공격이 필로스 쇠퇴의 주된 원인이 아니라고 주장한다. 드맨드는 바다에서의 위협이 무역과 식량 수입을 방해했을 가능성이 있다고 주장한다.[28]

청동기 시대 붕괴는 그리스 암흑기의 시작을 알렸으며, 아테네와 같은 도시들은 계속 점령되었지만, 문화는 가난했고 회복에 수세기가 걸렸다.

붕괴의 증거를 보여주는 그리스 유적지는 다음과 같다.

기원전 13세기에 미케네 문명은 번영했지만, 성벽 정비와 우물 건설 등 방어적인 움직임이 있었다.[82] 미케네, 피로스, 티린스는 기원전 1230년경 파괴되었고, 버려진 도시에서 병사들의 백골이 발견되었다. 페어 아린은 미케네인들이 펠로폰네소스 반도 북부 산악 지대인 아카이아로 도망쳤고, 아르고스, 남메세니아, 라코니아를 포기하고 아카이아, 에우보이아, 보이오티아로 이동했다고 주장한다.[83] 또한 크레타 섬에도 미케네인들이 침입했으며, 케팔로니아 섬 서안, 로도스 섬, 코스 섬, 칼림노스 섬, 키프로스 섬으로 이동했다.[83]

미케네 문명 붕괴에 대한 여러 설이 있다. 19세기에는 문화적 쇠퇴와 "바르바로이"에 의한 정복설, "바다 민족"의 습격으로 인한 멸망설이 주류였다.[75] 가스통 마스페로는 일리리아인이 발칸 반도에 침입하여 원주민들이 쫓겨나고, 프리지아인들이 히타이트를 멸망시키면서 "바다 민족"이 형성되어 그리스를 침입했다는 설을 주장했지만, 현재는 주류가 아니다.[86] 리스 카펜터는 침입은 없었고 자연재해로 인해 미케네 문명이 붕괴되었다고 주장한다.[87] "바다 민족" 침입설은 증거가 부족하며, 바다 민족 자체도 빠르게 사라졌다고 한다.[88]

3. 4. 이집트

해양 민족의 침입을 격퇴했지만, 람세스 3세 사후 이집트 제20왕조 시대에 8명의 왕이 즉위했으나, 람세스 9세와 람세스 11세를 제외한 왕들이 단명하여 왕권이 쇠퇴했다.[95] 람세스 9세 시대, 아문 대사제 국가의 벽화는 람세스 9세의 조각상과 같은 크기로 그려져 아문 대사제의 권력과 왕의 권력이 동등했음을 보여주며, 이 시기 이후 왕권이 급속도로 쇠퇴했음을 짐작할 수 있다.[95]

이집트는 군사적, 경제적으로 쇠퇴하여 기원전 11세기 말에는 테베의 신전조차도 버려져 낡아 쇠퇴하게 되었다.[96]

3. 5. 레반트

우가리트 서신은 루비아인, 그리스인, 가나안인 등 이질적인 민족으로 구성된 것으로 보이는 바다 민족의 침략에 대해 언급한다.[6] 이와 비슷하게, 에게 해 지역에서 붕괴 직전에 작성된 선형 B 문서는 특히 아나톨리아에서 증가한 해적, 노예 사냥 등의 공격에 대해 보고한다.[7] 람세스 2세 이후 이집트가 리비아 해안을 따라 건설한 요새들은 이러한 습격을 줄이기 위한 것이었다.이러한 혼란의 시기는 여러 새로운 민족 집단의 출현과 겹친다. 인도유럽계 민족인 프리기아인, 원 아르메니아인, 메디아인, 페르시아인, 킴메르인, 리디아인, 스키타이인, 콜키스인, 후르리 및 우라르투인, 이란의 사르마티아인 등이 캅카스, 이란, 아나톨리아 지역에 나타나거나 정착했다. 트라키아인, 마케도니아인, 도리아계 그리스인은 아마도 북쪽에서 이동하여 미케네와 아하이아의 초기 그리스인을 몰아냈을 것으로 추정된다. 또한, 남동쪽에서는 아람인, 칼데아인, 수투인 등 셈족의 광범위한 이주가 있었던 것으로 보인다.

이러한 이주의 원인으로는 가뭄, 전술 및 무기의 발전, 지진, 자연재해 등이 거론되며, 이는 이주설이 다른 이론들과 반드시 상충되는 것은 아님을 보여준다.

이집트 제19왕조 말기, 마슈와슈족(Meshwesh), 리부족(Libu)이라고 불리는 사람들이 이집트에 정착해 가고 있었다.[79] 그들은 리비아의 키레네에서 온 이주민이었지만, 이집트의 지배가 미치지 않는 지역이었다. 람세스 2세는 이를 경계하여 요새를 건설하는 등의 대책을 취했지만, 마슈와슈족 등은 상업 활동으로 이집트와 관계를 맺고 있었기 때문에 큰 문제는 생기지 않았고,[79] 람세스 2세가 히타이트와 격전을 벌인 카데시 전투 때에는 용병으로 후에 "해양 민족"이라고 불리는 셰르덴족(Sherden)도 참가했다.[80]

메르넵타 왕이 즉위하자 상황이 바뀌었다. 이스라엘 석비에 따르면 이집트에 대규모 기근이 발생하면서, 메르넵타는 리비아인들을 몰아내고 1만 명 가까이를 죽였다. 게다가 비리비아계인 셰르덴, 셰켈레시, 투레시족(Tyrrhenians), 루키족(Lukka lands) 등의 부족도 침입을 시작했지만, 이러한 이주민들의 침입은 제20왕조의 람세스 3세에 의해 간신히 격퇴되었다.[79]

람세스 3세의 치세에 더욱 심각한 문제가 발생했다. 이 문제는 리비아 등의 서쪽이 아닌 히타이트, 시리아 등 동쪽에서 발생했다. 이것이 이른바 "해양 민족"에 의한 습격이었다. 다만, "해양 민족"은 일부 부족을 지칭하는 것이 아니라, 소수 민족이 모여 부족 연합을 조직한 것이었는데, 그들은 람세스 3세에 의해 격퇴되었다.[79] 로버트 모르코트(Robert Morkot)에 따르면 모든 부족이 리비아와 관련이 있으며, 더욱 소수였고, 이들은 리비아에 고용된 용병대였을 가능성이 있다.[74]

"해양 민족"의 침입은 이집트에 머무르지 않고, 시리아의 여러 도시, 우가리트, 에마르도 파괴되었다. 팔레스타인에는 "해양 민족"의 한 파인 블레셋인들이 정착하게 되었다. 구약 성서에서는 부정적으로 묘사되었지만, 실제로는 뛰어난 도시 건축자이자 철기 제조자였으며, 이주지에 선진적인 물질 문화가 유입되었다.[81]

히타이트의 멸망과 이집트의 쇠퇴는 그 세력 하에 있던 시리아와 팔레스타인을 해방시켰다. 북시리아에서는 멸망한 히타이트 사람들이 셈족, 후르리계 사람들을 지배하에 둔 것으로 여겨지는 신 히타이트가 지배했고, 중부 시리아의 하마도 신 히타이트에 점령되었다. 아람인들이 유프라테스강 상류, 하부르강 주변으로 이주하여 신 히타이트, 아시리아와 경쟁하며 사말(Sam'al), 비트 아구시, 비트 아디니(Beth Eden), 비트 바히아니(de) 등의 소국가를 세웠으며, 기원전 1000년에는 시리아 중부에서 남부, 나아가 메소포타미아 남부에까지 그 세력을 넓혔고, 그 일파인 칼데아인들은 신 바빌로니아를 건설하게 된다. 다마스쿠스는 벤하닷 2세(Hadadezer)와 하사엘(Hazael) 시대에 세력을 확대했다. 그러나 광범위하게 퍼져나간 아람인들은 결국 통일 국가를 건설하지 못했다.

이스라엘인의 기원에 대해서는 여러 설이 있지만, 확정된 것은 없다. 그러나 기원전 1200년경, 그들이 팔레스타인 중앙 산악 지대에 출현한 것은 틀림없다고 여겨지며, 그전까지 목축을 하던 그들은 이 시기에 정착하여 농업을 시작했다고 추측된다. 이스라엘인들은 "사사"라고 불리는 지도자를 중심으로 블레셋인과 가나안인 등과 싸우며 서쪽으로 세력을 확장했지만, 기원전 11세기 후반, 사울이 왕위에 즉위하여 왕정으로 이행, 여러 부족의 통일에 성공했다. 기원전 1010년경에 즉위한 다윗 아래에서 이스라엘 왕국은 약진하여, 다음 왕 솔로몬의 시대에 최성기를 맞이했지만, 솔로몬의 사후, 왕국은 이스라엘 왕국과 유다 왕국으로 분열되었다.[101]

이스라엘 왕국은 기원전 722년, 혹은 기원전 721년에 아시리아의 사르곤 2세에 의해, 유다 왕국은 기원전 586년 혹은 기원전 587년에 신바빌로니아의 네부카드네자르 2세에 의해 멸망했다.[102]

3. 6. 메소포타미아

중기 아시리아 제국(기원전 1392년 ~ 기원전 1056년)은 후리-미타니 제국을 파괴하고, 히타이트 제국의 상당 부분을 합병했으며, 이집트 제국을 능가했다. 후기 청동기 시대 붕괴가 시작될 무렵, 이 제국은 북쪽의 코카서스 산맥에서 남쪽의 아라비아 반도까지, 동쪽의 고대 이란에서 서쪽의 키프로스까지 뻗어 있었다. 그러나 기원전 12세기에 아나톨리아의 아시리아 총독령은 무슈키(아마도 프리기아인)의 공격을 받았고, 레반트의 총독령은 아람인들의 공격을 받았지만, 티글라트-필레세르 1세(재위 기원전 1114년 ~ 기원전 1076년)는 이러한 공격을 격퇴하고 공격자를 정복했다.[41]아람인과 프리기아인은 정복되었고, 아시리아와 그 식민지는 이집트와 동지중해의 많은 지역을 황폐화시킨 해양 민족의 위협을 받지 않았으며, 아시리아인들은 종종 페니키아와 동지중해까지 정복했다. 그러나 기원전 1056년 아슈르-벨-칼라가 죽은 후, 아시리아는 오늘날 북부 이라크, 시리아 북동부, 이란 북서부의 가장자리, 그리고 터키 남동부를 포함하는 자연 국경에 가까운 지역으로 물러났다. 아시리아는 여전히 안정적인 군주제, 세계 최고의 군대, 효율적인 민정 행정을 유지하여 청동기 시대 붕괴를 온전하게 생존할 수 있었다. 기원전 10세기 후반부터 아시리아는 다시 국제적으로 자신을 주장했고, 신아시리아 제국은 세계가 아직 본 적 없는 가장 큰 제국으로 성장했다.[41]

바빌로니아의 상황은 매우 달랐다. 아시리아가 철수한 후, 바빌로니아는 여전히 정기적인 아시리아 (및 엘람)의 예속에 시달렸고, 아람인과 수테인과 같은 새로운 셈족 언어 사용 집단 (그리고 청동기 시대 붕괴 이후에는 칼데아인도)이 레반트에서 바빌로니아로 무분별하게 퍼져 나갔으며, 약한 왕들의 권력은 바빌론의 도시 경계를 거의 벗어나지 못했다. 바빌론은 슈트루크-나훈테(기원전 1185년 ~ 기원전 1155년) 치하의 엘람인들에 의해 약탈당했고, 디얄라 강 계곡에 대한 통제권을 아시리아에 빼앗겼다.

메소포타미아에서는 기원전 1155년에 카시트 왕조가 엘람에 의해 멸망했지만, 이듬해 이신 제2왕조가 발흥하여 그 왕인 네부카드네자르 1세가 엘람을 침공하여 단기간이나마 수사를 지배했다. 그러나 네부카드네자르 1세의 사후 아람인 등이 침입을 시작하여 바빌론을 대표로 하는 바빌로니아의 여러 도시들은 궤멸적인 타격을 입었다. 이후 제2해의 나라, 바지 왕조, 엘람 왕조 등이 발흥을 반복했지만, 바빌로니아는 사실상 암흑 시대를 맞이했다.

3. 7. 시리아

히타이트의 멸망과 이집트의 쇠퇴는 그 세력 하에 있던 시리아와 팔레스타인을 해방시켰다. 북시리아에서는 멸망한 히타이트 사람들이 셈족, 후르리인들을 지배하에 둔 것으로 여겨지는 신 히타이트가 지배했고, 중부 시리아의 하마도 신 히타이트에 점령되었다. 아람인들은 유프라테스강 상류, 하부르강 주변으로 이주하여 신 히타이트, 아시리아와 경쟁하며 사말, 비트 아구시, 비트 아디니, 비트 바히아니 등의 소국가를 세웠다. 기원전 1000년에는 시리아 중부에서 남부, 나아가 메소포타미아 남부에까지 그 세력을 넓혔고, 그 일파인 칼데아인들은 신 바빌로니아를 건설하게 된다. 다마스쿠스는 벤하닷 2세와 하사엘 시대에 세력을 확대했으나, 광범위하게 퍼져나간 아람인들은 결국 통일 국가를 건설하지 못했다.[93]3. 8. 페니키아

미케네 문명이 붕괴하고 그리스의 해상 활동이 쇠퇴하자 지중해를 제패한 것은 페니키아인이었다.[108] 가나안인의 후예인 페니키아인들은 티레, 시돈을 중심으로 활동하며 지중해 연안에 카르타고를 대표로 하는 식민 도시를 건설했다.[108]

기원전 11세기 후반, 페니키아의 활발한 거래는 바이크롬 토기Philistine Bichrome ware영어라고 불리는 두 가지 색으로 채색된 토기의 분포를 통해 그 범위를 짐작할 수 있다. 이 토기는 페니키아인의 본거지인 페니키아 해안(북쪽은 텔 스카스(Tell Sukas), 남쪽은 카르멜산 반도)에서 시리아(아무크Amuk, Antakya영어, 호메스 지방), 팔레스타인 북부(갈릴리, 메기드, 베이트 셰메쉬Beit Shemesh영어), 필리스티아(텔 카실레Tell Qasile영어), 네게브 북부(텔 에사르, 텔 마소스), 나일 델타(텔 엘=레타베) 등에서 발견되고 있다. 또한, 고고학적 자료에 따르면 그들의 활동은 상업뿐만 아니라 군사 활동도 수반했다.[111]

4. 기타 문헌과의 관계

성경의 출애굽기는 후기 청동기 시대 붕괴기 동안 이집트에서 발생한 자연재해와 사건, 그리고 이어진 셈족의 이집트에서 가나안으로의 재이주를 묘사하는 것으로 여겨지기도 한다. 이집트 제19왕조 멸망 후 혼란기에 세트나크테가 아시아인을 축출했음을 이야기하는 해리스 파피루스를 근거로, 출애굽을 이 시기의 사건으로 보는 이들도 있다[139]. 하지만, 세트나크테가 이르수와 셈족을 축출했다는 이야기는 이집트가 아니라 가나안을 배경으로 하고 있을 것으로도 추정된다. 이르수가 이집트의 정치적 혼란기 동안 이집트 제국의 영토인 가나안에서 패권을 잡은 군벌로 보는 학자들이 많다[140].

게리 A. 렌즈버그 교수는 출애굽을 비슷한 시기인 세트나크테의 아들 람세스 3세의 치세 동안에 일어난 사건으로 보고 있으며, 메르넵타의 비문 속 이스라엘이 이집트 내 거주하는 이스라엘 족속을 의미했을 가능성을 제시하였다[141]. 아바리스와 고대 이집트의 셈족 연구 최고 권위자인 멘프레드 비탁 교수는 렌즈버그 교수와는 다르게 메르넵타의 비문 속 이스라엘이 가나안의 이스라엘을 가리켰다고 보지만, 출애굽의 파라오를 세트나크테 보다는 람세스 3세로 보고 있다는 점은 동일하다. 비탁 교수는 초기 이스라엘인들의 유전자 풀에 포함되는 에돔(또는 세일)의 샤수(Shasu)들이 해리스 파피루스에서 람세스 3세에 의해 이집트로 포로로 끌려갔다는 것을 근거로, 이들이 가나안에 있던 이스라엘 족속에게 탈출기 전승을 가지고 왔을 것이라고 주장하였다[142]. 실제로, 람세스 3세의 메디넷 하부(Medinet Habu) 신전에서 이스라엘 출신의 노동자가 세운 집이 발견되었다는 것은 람세스 3세 또는 람세스 4세의 치세 시절 당시 이스라엘인이 애굽에서 노예로서 있었음을 입증한다[143]. 람세스 4세 시절의 유적이기에, 렌즈버그의 주장과 달리 기원전 12세기를 출애굽의 시기로 보는 이들 중에는 람세스 3세를 출애굽기 1장의 파라오로, 람세스 4세를 출애굽 당시의 파라오로 해석하는 이들도 있다.

일리아드의 역사 기록으로서의 가치에는 여전히 의문이 있으나, 일반적으로는 이 붕괴 시기 전후에 일어난 트로이 전쟁에 기초를 둔 것으로 추정된다.

5. 암흑 시대와 복흥

후기 청동기 시대 붕괴 이후, 동지중해 지역은 암흑 시대를 맞이했다. 선문자 B는 잊혀지고, 예술과 문화는 쇠퇴했으며, 화려했던 토기는 단순한 기하학 문양으로 변했다.[89] 히타이트 제국은 붕괴했고, 이집트는 보호령을 잃고 왕권이 약화되었다. 메소포타미아 역시 암흑기를 겪었으며, 아시리아 제국도 그 영향을 받아 간신히 살아남았다.[90]

그러나 이러한 혼란 속에서도 새로운 변화가 시작되었다. 히타이트 제국이 붕괴하면서 킬리키아, 시리아 북부에서 행해졌던 철의 침탄 기술이 확산되었다. 이로 인해 철기가 보급되고 대중화되면서, 각 지역의 국가와 민족은 철기를 제조하게 되었다. 이는 기존 국가들의 기반을 뒤흔드는 결과를 초래했다. 페르낭 브로델은 이를 "'''철은 해방자'''"였다고 표현했다.[90]

제철 기술의 확산은 수공업, 광산업, 농업, 관개 기술 등 사회, 경제 전반에 걸쳐 혁신을 가져왔다. 그러나 철기는 무기 또한 발전시켰고, 철 정련에 필요한 연료는 국지적인 생태계 파괴를 초래하기도 했다.[91]

이집트, 메소포타미아, 히타이트 등의 붕괴로 인해 근동 지역에는 소국가들이 난립했다. 소아시아에서는 우라르투가 발흥하여 아시리아와 격렬하게 싸웠고, 아나톨리아 고원에서는 프리기아인 등이 세력을 확대했다. 아나톨리아 반도 서부에서는 리디아가, 시리아에서는 아람인 등이 세력을 넓혔다. 팔레스타인 지역에서는 이스라엘인들의 왕국이 건설되어 솔로몬 왕 시대에 번영을 누렸다.[92]

이러한 격동적인 변화의 원인은 아직 명확하게 밝혀지지 않았다. 그러나 동지중해 주변 제국의 내외적 요인들이 복잡하게 얽혀 발생한 것으로 보인다. 기온과 해수면 상승과 같은 지질학적 요인과 더불어, 각 지역의 청동기 시대 "궁정" 사회가 붕괴하면서 생활, 거래, 교통 등에서 큰 변화가 나타났다. 궁전을 중심으로 활동하던 사람들은 마을을 떠나 촌락적인 사회로 변화했으며, 팔레스타인, 시리아, 그리스 등에서는 목축이 주요 생업이 되었다.[93]

그리스는 미케네 문명 붕괴로 암흑 시대를 맞이했지만, 이는 새로운 사회 구조를 구축할 기회를 제공했다. 서아시아와 달리 강력한 왕권이 발달하지 못했던 그리스는 와낙스( - , 아낙스라고도 함)[113]나 궁전을 중심으로 하는 재분배 시스템을 중심으로 발달했다. 와낙스는 왕권으로 진화할 가능성이 있었지만, 결국 절대적인 왕권으로 발달하지 못했다. 궁전의 붕괴는 이러한 시스템의 한계를 보여주는 것이었다.[115]

"기원전 1200년의 카타스트로프"는 그리스와 동방과의 관계를 일시적으로 단절시켰지만, 이는 그리스에 폴리스를 성립시키고 고대 그리스 문명을 번영하게 하는 계기가 되었다. 그리스는 이 재앙으로 큰 피해를 입었지만, 결과적으로는 가장 큰 은혜를 받았다고 볼 수 있다.[116]

참조

[1]

논문

Getting closer to the Late Bronze Age collapse in the Aegean and eastern Mediterranean, c. 1200 BC

https://www.cambridg[...]

2024-02-25

[2]

서적

Destruction and Its Impact on Ancient Societies at the End of the Bronze Age

Lockwood

[3]

서적

Synchronizing the Destructions of the Mycenaean Palaces

Austrian Academy of Sciences Press

[4]

논문

Why Did the World End in 1200 BCE

https://www.academia[...]

2022-11-05

[5]

문서

The collapse of the Near Eastern regional system at the end of the Bronze Age: the case of Syria

Cambridge University Press

[6]

논문

Archaeological sources for the history of Palestine: The Early Bronze Age: The rise and collapse of urbanism

[7]

백과사전

Chronology

https://books.google[...]

Sage

2020-05-21

[8]

문서

The End of the Bronze Age: changes in warfare and the catastrophe ca. 1200 B.C.

[9]

논문

The Fall of the Bronze Age and the Destruction that Wasn't

https://www.academia[...]

2023-02-21

[10]

서적

Jerusalem in Bible and Archaeology: The First Temple Period

Society of Biblical Literature

2018-10-09

[11]

논문

Late Bronze Age Socio-Economic and Political Organization, and the Hellenization of Cyprus

2017-01

[12]

웹사이트

Bronze Age Collapse

https://www.worldhis[...]

2024-08-02

[13]

서적

An Introduction to the Ancient World

Routledge

[14]

논문

Die Zerstörung der Stadt Hattusa, in: G. Wilhelm (Hrsg.), Akten des IV. Internationalen Kongresses für Hethitologie. Studien zu den Boğazköy-Texten 45 (Wiesbaden 2001) 623–634

https://www.academia[...]

2022-11-05

[15]

논문

After the Empire: Observations on the Early Iron Age in Central Anatolia, in: I. Singer (ed.), ipamati kistamati pari tumatimis. Luwian and Hittite Studies presented to J. David Hawkins on the Occasion of his 70th Birthday (Tel Aviv 2010) 220–229

https://www.academia[...]

2022-11-05

[16]

문서

Robbins, p. 170

[17]

서적

The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe Ca. 1200 B.C.

https://books.google[...]

Princeton University Press

2016-12-09

[18]

문서

The Kingdom of the Hittites

Clarendon

[19]

문서

The Kingdom of the Hittites

Clarendon

[20]

간행물

Flourishing amidst a 'Crisis': the regional history of the Paphos polity during the transition from the 13th to the 12th centuries BCE

https://www.academia[...]

2022-11-04

[21]

서적

The Crisis Years: The 12th Century B.C. From Beyond the Danube to the Tigris

Kendall/Hunt

[22]

서적

Excavations at Maa-Palaeokastro 1979–1986

http://worldcat.org/[...]

Cyprus Department of Antiquities

2022-11-04

[23]

논문

Cultural and Political Configurations in Iron Age Cyprus: The Sequel to a Protohistoric Episode

https://www.jstor.or[...]

2022-11-04

[24]

서적

The last Mycenaeans and their successors; an archaeological survey, c. 1200 – c. 1000 B.C.

Clarendon Press

[25]

서적

The Mediterranean context of early Greek history

Wiley-Blackwell

2011

[26]

논문

Nothing Lasts Forever: Environmental Discourses on the Collapse of Past Societies

2012-09

[27]

서적

Documents in Mycenaean Greek: three hundred selected tablets from Knossos, Plyos, and Mycenae with commentary and vocabulary

Cambridge University Press

1959

[28]

서적

The Mediterranean context of early Greek history

Wiley-Blackwell

2011

[29]

웹사이트

SAOC 12. Historical Records of Ramses III: The Texts in Medinet Habu Volumes 1 and 2

https://oi.uchicago.[...]

2019-05-04

[30]

논문

Destruction and the Fall of Egyptian Hegemony Over the Southern Levant

http://journals.libr[...]

2022-11-03

[31]

서적

Sea Peoples, Philistines, and the Destruction of Cities: A Critical Examination of Destruction Layers 'Caused' by the 'Sea Peoples'. In Fischer, P. And T.Burge (eds.), "Sea Peoples" Up-to-Date: New Research on Transformation in the Eastern Mediterranean in 13th–11th Centuries BCE. 113–140

https://www.jstor.or[...]

Austrian Academy of Sciences Press

2022-11-03

[32]

웹사이트

Burke et al. 2017 Excavations of the New Kingdom Fortress in Jaffa, 2011–2014: Traces of Resistance to Egyptian Rule in Canaan

https://www.ajaonlin[...]

2022-11-03

[33]

논문

Crisis, Destruction, and the End of the Late Bronze Age in Jordan: A Preliminary Survey

https://www.academia[...]

2022-11-03

[34]

논문

Just how much was destroyed? The end of the Late Bronze Age in the Southern Levant

https://www.academia[...]

2022-11-04

[35]

서적

Sea Peoples' Up-to-Date: New Research on Transformation in the Eastern Mediterranean in 13th–11th Centuries BCE

https://www.jstor.or[...]

Austrian Academy of Sciences Press

2022-11-03

[36]

논문

Hazor at the End of the Late Bronze Age: Back to Basics

https://www.jstor.or[...]

2022-11-04

[37]

서적

Jerusalem and the Coastal Plain in the Iron Age and Persian Periods New Studies on Jerusalem's Relations with the Southern Coastal Plain of Israel/Palestine (C. 1200–300 BCE) Research on Israel and Aram in Biblical Times IV

Mohr Siebeck

2022-11-05

[38]

논문

New Insights to Levantine Copper Trade: Analysis of Ingots from the Bronze and Iron Ages in Israel

https://www.academia[...]

2022-11-05

[39]

논문

Archaeometallurgical Investigation of Thirteenth-Twelfth Centuries BCE Bronze Objects from Tel Beth-Shemesh, Israel

https://www.academia[...]

2022-11-05

[40]

논문

Lead in the Levant during the Late Bronze and early Iron Ages

https://www.academia[...]

2022-11-05

[41]

서적

Ancient Iraq

Georges Roux

[42]

서적

The Ancient Languages of Syria-Palestine and Arabia

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2020-08-29

[43]

간행물

Ugaritica V: 87–90 no. 24

Jean Nougaryol et al.

1968

[44]

웹사이트

Archival view of P521115

https://cdli.ucla.ed[...]

2021-03-02

[45]

논문

New Evidence on the Last Days of Ugarit

https://www.jstor.or[...]

2021-03-02

[46]

논문

Our city is sacked. May you know it!; The Destruction of Ugarit and its Environs by the Sea Peoples

https://www.academia[...]

2022-11-05

[47]

논문

Destruction and Its Impact on Ancient Societies at the End of the Bronze Age.

https://www.academia[...]

2023

[48]

서적

The Collapse of Complex Societies

Cambridge University Press

1976

[49]

서적

Citadel to City-state: The Transformation of Greece, 1200–700 B.C.E.

1999

[50]

웹사이트

Severe multi-year drought coincident with Hittite collapse around 1198–1196 BC

https://www.nature.c[...]

2023-02-08

[51]

논문

Crisis in Context: The End of the Late Bronze Age in the Eastern Mediterranean

[52]

논문

The decline of Late Bronze Age civilization as a possible response to climatic change

1982-06

[53]

논문

The influence of climatic change on the Late Bronze Age Collapse and the Greek Dark Ages

https://virtuallabor[...]

2023-03-26

[54]

논문

High-resolution Bronze Age palaeoenvironmental change in the eastern Mediterranean: exploring the links between climate and societies.

2022-04-23

[55]

논문

Subsistence in Post-Collapse Societies: Patterns of Agroproduction from the Late Bronze Age to Iron Age in the Northern Levant and Beyond

https://www.academia[...]

2023-03-31

[56]

문서

See A. Stoia and the other essays in M.L. Stig Sørensen and R. Thomas, eds., The Bronze Age: Iron Age Transition in Europe (Oxford) 1989, and [[Theodore Wertime|T.A. Wertime]] and J.D. Muhly, The Coming of the Age of Iron (New Haven) 1980.

[57]

서적

Mycenaeans and Minoans: Aegean Prehistory in the Light of the Linear B Tablets

New York, Alfred A. Knopf

1962

[58]

웹사이트

History of Castlemagner

http://www.iol.ie/~e[...]

[59]

논문

Ancient Yersinia pestis and Salmonella enterica genomes from Bronze Age Crete.

2022-07-25

[60]

서적

Gold of Praise: Studies on Ancient Egypt in Honor of Edward F. Wente

Oriental Institute of the Univ. of Chicago

[61]

논문

The Hekla 3 volcanic eruption recorded in a Scottish speleothem?

[62]

논문

Radiocarbon Dating Tephra Layers in Britain and Iceland

[63]

웹사이트

Late Holocene solifluction history reconstructed using tephrochronology

http://sp.lyellcolle[...]

Geological Society, London, Special Publications

2005

[64]

웹사이트

Towards a Holocene Tephrochronology for Sweden

http://gsa.confex.co[...]

XVI INQUA Congress

2003-07-26

[65]

웹사이트

Drews (Robert) End of Bronze Age Summary

http://mcgoodwin.net[...]

2007-01-02

[66]

문서

Drews 1993: 3

[67]

문서

p.175.

1997-a

[68]

문서

p.42

2005

[69]

문서

p.82

2006

[70]

문서

p.162.

2000

[71]

서적

モアコット

1998

[72]

서적

ブローデル(地中海)

2008

[73]

서적

マーコウ(フェニキア人)

2007

[74]

서적

モアコット

1998

[75]

서적

モアコット

1998

[76]

서적

ブローデル(地中海)

2008

[77]

서적

永田(西アジア史イラン・トルコ)

2002

[78]

서적

ブローデル(地中海)

2008

[79]

서적

マンリー(古代エジプト)

1998

[80]

서적

近藤(エジプト考古学)

1997

[81]

서적

佐藤(西アジア史アラブ)

2002

[82]

서적

ブローデル(地中海)

2008

[83]

서적

ブローデル(地中海)

2008

[84]

서적

ブローデル(地中海)

2008

[85]

서적

松本・牟田口(地中海)

1992

[86]

서적

モアコット

1998

[87]

서적

ブローデル(地中海)

2008

[88]

서적

松本・牟田口(地中海)

1992

[89]

서적

ブローデル(地中海)

2008

[90]

서적

ブローデル(地中海)

2008

[91]

서적

永田(西アジア史イラン・トルコ)

2002

[92]

서적

ブローデル(地中海)

2008

[93]

서적

マーコウ(フェニキア人)

2007

[94]

서적

マンリー(古代エジプト)

1998

[95]

서적

佐藤(西アジア史アラブ)

2002

[96]

서적

マーコウ(フェニキア人)

2007

[97]

서적

永田(西アジア史イラン・トルコ)

2002

[98]

서적

永田(西アジア史イラン・トルコ)

2002

[99]

서적

永田(西アジア史イラン・トルコ)

2002

[100]

서적

佐藤(西アジア史アラブ)

2002

[101]

서적

佐藤(西アジア史アラブ)

2002

[102]

서적

佐藤(西アジア史アラブ)

2002

[103]

서적

佐藤(西アジア史アラブ)

2002

[104]

서적

佐藤(西アジア史アラブ)

2002

[105]

서적

佐藤(西アジア史アラブ)

2002

[106]

서적

佐藤(2002)、pp.38-39

[107]

서적

佐藤(2002)、p.39

[108]

서적

佐藤(2002)、p.106

[109]

서적

マーコウ(2007)、p.32

[110]

서적

マーコウ(2007)、p.34

[111]

서적

マーコウ(2007)、pp.32-34

[112]

서적

マーコウ(2007)、pp.31-32

[113]

웹사이트

Palaeolexicon

http://www.palaeolex[...]

[114]

서적

桜井(2005)、pp.39-40

[115]

서적

桜井(2005)、pp.42-43

[116]

서적

桜井(2005)、p.43

[117]

문서

이러한 "붕괴적" 전환의 견해를 가진 학자들로는 [[마리오 리베라니]](Mario Liverani), 리처드(S. Richard), 로버트 드루스(Robert Drews), 프랑크 유르코(Frank J. Yurco), 아모스 누르(Amos Nur), 마누엘 로빈스(Manuel Robbins), 레너드 파머(Leonard R. Palmer) 등이 있다.

[118]

논문

The collapse of the Near Eastern regional system at the end of the Bronze Age: the case of Syria

Cambridge University Press

[119]

논문

Archaeological sources for the history of Palestine: The Early Bronze Age: The rise and collapse of urbanism

[120]

서적

The End of the Bronze Age: changes in warfare and the catastrophe ca. 1200 B.C.

[121]

서적

L'Aube

Paris

[122]

서적

End of the Late Bronze Age and Other Crisis Periods: A Volcanic Cause

Oriental Institute of the University of Chicago

[123]

저널

Poseidon's Horses: Plate Tectonics and Earthquake Storms in the Late Bronze Age Aegean and Eastern Mediterranean

http://srb.stanford.[...]

2013-03-25

[124]

서적

The Bronze Age?Iron Age Transition in Europe

Oxford

[125]

서적

Mycenaeans and Minoans: Aegean Prehistory in the Light of the Linear B Tablets

Alfred A. Knopf

[126]

저널

The decline of Late Bronze Age civilization as a possible response to climatic change

1982-06

[127]

기사

Empires in the Dust

http://discovermagaz[...]

1998-03

[128]

서적

The Long Summer: How Climate Changed Civilization

https://archive.org/[...]

Basic Books

[129]

논문

The influence of climatic change on the Late Bronze Age Collapse and the Greek Dark Ages

http://www.academia.[...]

2012-06

[130]

논문

Late second?early first millennium BC abrupt climate changes in coastal Syria and their possible significance for the history of the Eastern Mediterranean

2010-09

[131]

서적

Drews pp192ff

[132]

문서

The Naue Type II sword, introduced from the eastern Alps and Carpathians ca 1200, quickly established itself and became the only sword in use during the eleventh century; iron was substituted for bronze without essential redesign (Drews 1993:194)

[133]

서적

The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe ca. 1200 B.C.

Princeton

[134]

웹사이트

http://mcgoodwin.net[...]

[135]

웹사이트

http://alanlittle.or[...]

[136]

웹사이트

a page about the history of Castlemagner, on the web page of the local historical society.

http://www.iol.ie/~e[...]

[137]

서적

The Collapse of Complex Societies

Cambridge University Press

[138]

서적

Citadel to city-state: the transformation of Greece, 1200-700 B.C.E

[139]

웹사이트

Exodus: The History Behind the Story

https://thetorah.com[...]

[140]

저널

"'Irsu, the Kharu' in Papryus Harris"

[141]

논문

"The Date of the Exodus and the Conquest/Settlement: The Case for the 1100’s"

[142]

서적

"On the Historicity of the Exodus: What Egyptology Today Can Contribute to Assessing the Biblical Account of the Sojourn in Egypt"

Springer

[143]

서적

"On the Historicity of the Exodus: What Egyptology Today Can Contribute to Assessing the Biblical Account of the Sojourn in Egypt"

Springer

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com