게잡이물범

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

게잡이물범은 남극에 서식하는 물범의 일종이다. 로보돈티니족에 속하며, 엽과 첨두를 가진 치아를 통해 크릴을 걸러 먹는 데 특화되어 있다. 다 자란 게잡이물범은 평균 2.3m 길이와 약 200kg의 무게로 성장하며, 갈색 또는 은색 털을 가지고 있다. 남극 크릴을 주로 먹고 두족류, 어류도 먹으며, 표범해표와 범고래가 천적이다. 게잡이물범은 유빙 위에서 이동하고, 9월부터 12월까지 번식하며, 현재 개체수는 700만 마리 이상으로 추정된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 남극의 동물상 - 남극물개

남극물개는 남극해 주변 섬에 서식하는 물개과 기각류로, 한때 남획으로 멸종 위기를 겪었으나 보호 노력으로 개체수가 회복되었지만, 현재는 기후 변화, 해양 쓰레기, 질병 등으로 개체수 감소 추세에 있어 IUCN 적색 목록에서 '관심 필요' 단계로 분류되어 보호받고 있다. - 남극의 동물상 - 얼룩무늬물범

얼룩무늬물범은 남극해에 서식하며 표범과 같은 얼룩무늬를 가진 남극물범족 중 가장 큰 종으로, 단독 생활을 하고 남극 생태계의 최상위 포식자로서 보호받고 있다. - 물범과 - 점박이물범

점박이물범은 물범과의 포유류로, 전 세계에 서식하며 멸종위기 야생생물 2급 및 천연기념물로 지정되어 보호받는다. - 물범과 - 코끼리물범

코끼리물범은 큰 몸집과 수컷의 코가 특징인 기각류 중 가장 큰 종류로, 뛰어난 잠수 능력을 지녔으며 번식기에 육지로 올라와 하렘을 형성하는 북방코끼리물범과 남방코끼리물범 두 종이 있다. - 1842년 기재된 포유류 - 작은넓적코박쥐

작은넓적코박쥐는 덥고 건조한 지역에 서식하며 좁고 짧은 코와 넓은 주둥이를 가진 호주 박쥐로, 곤충을 먹고 야행성 생활을 하며 동면을 통해 건조한 환경에 적응하지만 개체 수 감소로 보존 노력이 필요하다. - 1842년 기재된 포유류 - 흰노랑마모셋

| 게잡이물범 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 분포 | |

| |

| 분류 | |

| 학명 | Lobodon carcinophaga |

| 명명자 | Hombron & Jacquinot, 1842 |

| 이명 | Lobodon carcinophagus |

| 속 | 카니쿠이아자라시속 (Lobodon) |

| 과 | 물범과(Phocidae) |

| 아과 | 미나미아자라시아과(Monachinae) |

| 족 | 남극아자라시족 (Lobodontini) |

| 일반 정보 | |

| 상태 | 최소관심종 |

| 생물학적 특징 | |

| |

| 몸길이 | 2.5~2.6m |

| 몸무게 | 200~300kg |

| 먹이 | 크릴새우 |

2. 계통 분류

다음은 물범과의 계통 분류이다.[27]

{| class="wikitable"

|-

|물범과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 남방물범아과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 몽크물범족

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 몽크물범속

|-

|지중해몽크물범

|-

! 네오모나쿠스속

|-

|

|}

|-

! 코끼리물범족

|-

|

|-

! 게잡이물범족

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

|-

|

|}

|}

|-

! 북방물범아과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 턱수염물범

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 두건물범

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 회색물범

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 물범속

|-

|

| 잔점박이물범 |

| 점박이물범 |

|-

! 고리무늬물범속

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 바이칼물범

|-

|

다 자란 게잡이물범(5살 이상)은 평균 2.3m의 길이와 약 200kg의 평균 체중으로 성장한다. 암컷은 평균적으로 수컷보다 6cm 더 길고 약 8kg 더 무겁지만, 계절에 따라 체중이 크게 변동한다. 암컷은 수유 기간 동안 체중의 최대 50%까지 감소할 수 있으며, 수컷은 짝을 돌보고 경쟁자를 물리치면서 상당한 체중을 잃는다.[5] 큰 게잡이물범은 최대 300kg까지 나갈 수 있다.[7] 새끼는 태어날 때 약 1.2m 길이와 20~30kg의 무게를 갖는다. 젖을 먹는 동안 새끼는 하루에 약 4.2kg의 속도로 성장하며, 2~3주에 젖을 뗄 때쯤에는 약 100kg까지 성장한다.[3][8]

게잡이물범은 남극을 둘러싼 연속적인 환극 분포를 보인다.[3] 아르헨티나, 남아프리카 공화국, 오스트레일리아, 뉴질랜드의 극남부 해안에서 가끔 목격되거나 좌초된다.[3] 계절에 따라 전진하고 후퇴하는 유빙 구역에서 일 년 내내 생활하며, 주로 600m 미만의 얕은 수심의 대륙붕 지역에 머문다.[9]

게잡이물범은 얼음이나 땅 위에서 앞지느러미를 뒤로 젖히는 동작과 허리 부위의 물결 모양 움직임을 결합하여 뱀 모양으로 이동한다.[2] 이러한 이동 방식은 매우 효과적이며, 추운 날씨에는 짧은 거리를 의 속도로 이동할 수 있다.[2] 위성 추적 결과, 하루 66km, 시속 12.7km의 수영 속도가 기록되었다.[2] 수영 중에는 물 밖으로 뛰어오르는 돌고래처럼 행동(porpoising)하거나, 몸을 수직으로 들어 올려 주변을 살피기도 한다.[2]

20세기 중반에는 게잡이물범 암컷이 성적으로 성숙하는 데 약 4년이 걸렸지만, 최근에는 2년 반 만에 성적으로 성숙한다. 이는 인간의 남획으로 인해 경쟁 상대였던 고래가 급감하면서 먹이의 양이 증가했기 때문으로 추정된다. 또한, 같은 이유로 생존 개체수 자체도 급증하여, 현재 생존 개체수는 1500만 마리에서 4000만 마리로 추정된다.

[1]

간행물

"''Lobodon carcinophaga''"

2015

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

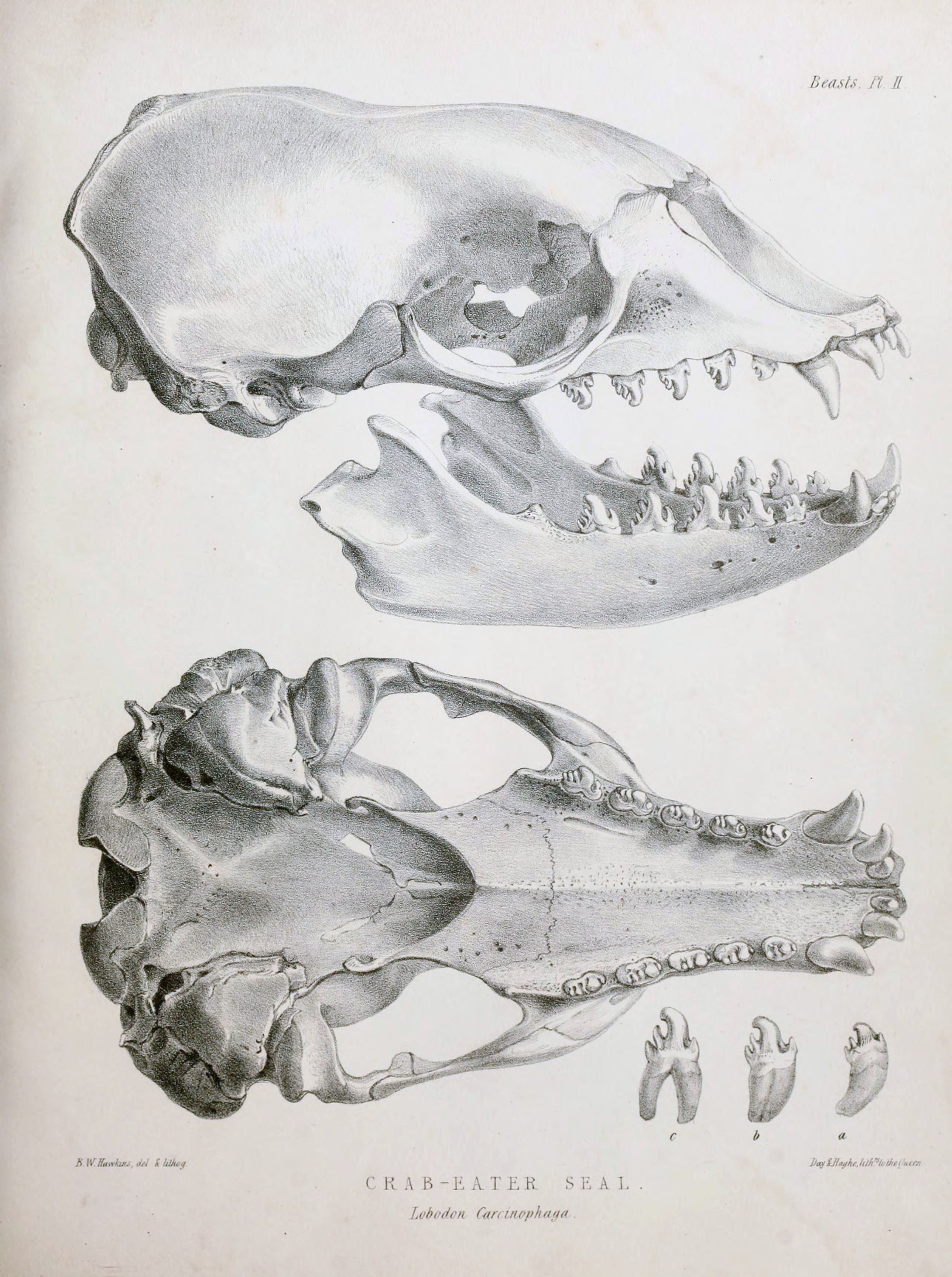

게잡이물범의 속명인 *Lobodon*은 "엽니(lobe-toothed)"를 의미하는 고대 그리스어에서 유래되었으며, 종명인 *carcinophaga*는 "게를 먹는 자"를 의미한다.[3] 게잡이물범은 표범해표(*Hydrurga leptonyx*), 로스해물범(*Ommatophoca rossii*), 웨들해물범(*Leptonychotes weddelli*)을 포함하는 로보돈티네 물범(lobodontine seals)과 최근 공통 조상을 공유한다.[4] 이들은 모두 물범의 족인 로보돈티니(Lobodontini)에 속하며, 물기둥에서 작은 먹이를 걸러내는 데 유용한 엽과 첨두를 포함한 치아 적응을 공유한다. 조상 로보돈티니는 남쪽으로 이동하여 남극 주변의 상대적인 고립 속에서 빠르게 분화된 후기 마이오세에서 초기 플리오세에 걸쳐 자매 분지군인 미루웅가(코끼리해표)와 분화되었을 가능성이 높다.[4]

3. 형태

이 물범들은 대부분 갈색 또는 은색 털로 덮여 있으며, 지느러미 주변은 더 어둡게 착색되어 있다. 색상은 일년 내내 바래지며, 최근에 털갈이를 한 물범은 털갈이를 앞둔 은백색의 게잡이물범보다 더 어둡게 보인다. 몸은 다른 물범보다 비교적 가늘고 주둥이는 뾰족하다. 게잡이물범은 얼음 위에서 머리를 들고 등을 구부릴 수 있으며, 과열되지 않으면 빠르게 움직일 수 있다. 게잡이물범은 지느러미 주변에서 바다표범의 공격으로 인한 상처나, 수컷의 경우 번식기에 짝을 차지하기 위해 목과 턱 주변에서 싸우는 동안 상처를 입는 경우가 있다.[3] 새끼는 젖을 뗄 때 첫 번째 털갈이를 하기 전까지 밝은 갈색의 솜털 털(lanugo)로 태어난다. 어린 동물들은 어깨, 옆구리, 옆구리에 그물 모양의 초콜릿 갈색 무늬와 반점이 있으며, 꼬리와 앞발, 머리가 주로 어두워지는데, 이는 종종 바다표범의 공격으로 인한 상처 때문이다. 털갈이 후 털은 더 어두운 갈색에서 배 부분의 금발로 바랜다. 털은 일년 내내 밝아져 여름에는 완전히 금발이 된다.

게잡이물범은 다른 물범과 비교하여 비교적 가늘고 긴 몸과 두개골, 주둥이를 가지고 있다. 아마도 가장 독특한 적응은 이 종이 남극 크릴을 걸러낼 수 있게 해주는 독특한 치열일 것이다. 송곳니 뒤의 치아는 여러 개의 융기 부위로 세밀하게 나뉘어져 있다. 위턱과 아래턱의 꽉 맞는 부분과 입 뒤쪽의 뼈 돌출부가 함께 작용하여 크릴을 가두는 거의 완벽한 체를 완성한다.[3]

몸길이는 220-230cm이다. 몸무게는 200-330kg이다.[26] 몸의 형태는 가늘고 길다. 전신은 옅은 회색의 체모로 덮여 있으며, 배 부분에는 불규칙한 얼룩무늬가 있다.[26]

머리는 작다. 치열은 앞니가 위턱 2개, 아래턱 2-4개, 송곳니가 위아래 각각 2개, 작은 어금니가 위아래 각각 8개, 큰 어금니가 위아래 각각 2개로 총 28-30개의 이빨을 가지고 있다. 교두는 복잡한 모양으로 틈새가 많아, 주요 먹이인 크릴을 바닷물과 함께 입에 머금은 후 크릴만 걸러내기에 적합하다.

4. 분포 및 서식지

이들은 마이오세 후기 또는 플리오세 초기(1,500만~2,500만 년 전)에 남극에 정착했는데, 당시 이 지역은 현재보다 훨씬 따뜻했다. 개체군은 연결되어 있고 상당히 잘 섞여 있으며(범혼합), 유전적 증거는 어떠한 아종 분리도 시사하지 않는다.[10] 유전자 조사는 이 종에서 최근의 지속적인 유전적 병목 현상에 대한 증거를 감지하지 못했으며,[11] 이는 최근에 개체군이 실질적이고 지속적인 감소를 겪지 않은 것으로 보인다.

현재, 게잡이물범 전체 개체수에 대한 신뢰할 수 있는 추정치는 없다. 과거 추정치는 최소한의 기회적 관찰과 많은 추측에 의존했으며, 200만[12]에서 5,000만~7,500만 개체에 이르기까지 다양했다.[13] 유전적 증거는 게잡이물범 개체수가 플라이스토세 동안 증가했을 수 있음을 시사한다.[14] 가장 최근의 점 추정치는 700만 개체[15]이지만, 이 또한 과소평가된 것으로 간주된다.[1] 남극 팩 아이스 물범 이니셔티브(Antarctic Pack Ice Seal initiative)라는 국제적인 노력이 현재 진행 중이며, 체계적으로 수집된 조사 데이터를 평가하고 모든 남극 물범의 풍부도에 대한 신뢰할 수 있는 추정치를 얻고 있다.[3]

5. 생태

남극 물개 중에서 가장 사교적인 게잡이물범은 얼음 위에서 최대 1,000마리의 동물들이 모여 있거나, 수영 그룹에서 수백 마리의 개체들이 동시에 숨 쉬고 잠수하는 모습이 관찰되었다.[3] 이러한 무리는 주로 어린 동물들로 구성되며, 성체는 혼자 또는 최대 3마리의 소규모 그룹으로 발견된다.[3]

9월부터 12월까지 남극 봄철에 번식하며,[16] 암컷은 얼음 위에서 단독으로 출산한다. 수컷은 암컷과 새끼를 돌보며, 암컷이 젖을 뗀 후 1~2주 후에 발정기를 시작하기 전까지 함께한다. 교미는 물속에서 일어나는 것으로 추정된다. 새끼는 약 3주 만에 젖을 떼며,[17] 성체 털과 유사한 아성체 털로 털갈이를 한다.[2]

게잡이물범은 다른 지느러미발류보다 더 멀리 내륙으로 이동하는 것으로 알려져 있다. 물에서 이상, 해수면에서 이상 떨어진 곳에서 미라화된 시체가 발견되기도 한다.[18]

종 이름과는 달리 게를 먹지 않으며,[19] 남극 크릴(''Euphausia superba'')을 전문적으로 잡아먹는 특정 포식자로, 식단의 90% 이상을 차지한다.[2] 이는 지구상에서 가장 큰 생물량을 가진 단일 종인 남극 크릴의 성공을 증명한다.[20] 두족류와 다양한 남극 어종도 먹이로 삼는다.[2] 흰긴수염고래(''Balaenoptera musculus'')와 밍크고래(''B. acutorostrata'')만이 게잡이물범이 가장 흔한 유빙까지 서식 범위를 확장한다.[2] 개체군 역학 개체수 모델은 고래잡이 기간 동안 흰긴수염고래가 제거되면서 크릴 생물량이 증가하여 게잡이물범 개체수가 20세기 동안 연간 최대 9% 증가했을 수 있음을 시사한다.[21]

어린 게잡이물범은 바다표범에게 많이 잡아먹혀 첫 해 사망률이 최대 80%에 달하며, 첫 해를 넘긴 게잡이물범의 최대 78%가 바다표범 공격으로 인한 흉터를 가지고 있다.[1] 길고 평행한 흉터는 어린 물범에게서 흔히 발견된다.[22] 이러한 높은 포식 압력은 게잡이물범의 사회적 행동 형성에 중요한 역할을 했을 가능성이 높다.[2]

범고래 (''Orcinus orca'')에 의한 포식은 잘 기록되어 있지 않지만, 모든 연령대의 게잡이물범이 사냥된다.[23] 범고래 무리가 파도를 만들어 얼음 위의 물범을 공격하는 협동 공격도 관찰되었다.[24] 범고래는 게잡이물범과 다른 남극 물범을 주로 사냥한다.[25]

해양이나 유빙 위 등에 서식하며, 단독 생활을 한다. 천적은 범고래나 표범해표 (주로 어린 개체를 먹지만, 성체를 공격하기도 한다) 등이다. 표범해표에게 습격당해 평행한 2개의 상처 자국을 가진 개체도 많다.

주로 남극 크릴을 먹으며[26], 야간에 표층에 떠오르는 크릴을 바닷물과 함께 입에 넣고 어금니로 걸러내 먹는다. 연체동물이나 어류 등도 먹지만, 이름과는 달리 게는 먹지 않는다.

태생으로, 수컷은 얼음 위에서 암컷의 목이나 어깨를 물고 교미한다. 9-10월에 한 번에 1마리의 새끼를 낳으며, 수유 기간은 약 2-4주이다. 수컷, 암컷, 새끼로 이루어진 소규모 무리 (가족군)를 형성하며, 수컷은 수유 기간 중에도 암컷에게 교미를 시도하지만 암컷은 저항한다. 수유 기간이 끝나면 새끼는 무리를 형성한다. 암컷은 생후 2-4년에 성적으로 성숙하며, 수명은 수컷이 30년 이상, 암컷은 약 36년이다.

6. 인간과의 관계

참조

[2]

논문

Lobodon carcinophaga

[3]

서적

Encyclopedia of marine mammals

Academic Press

[4]

논문

Historical biogeography and phylogeny of monachine seals (Pinnipedia: Phocidae) based on mitochondrial and nuclear DNA data

[5]

논문

Size and growth of the crabeater seal ''Lobodon carcinophagus'' (Mammalia: Carnivora)

[6]

논문

Sexing Pinnipeds with ZFX and ZFY Loci

2007-05-01

[7]

웹사이트

http://marinebio.org[...]

2014-03-03

[8]

논문

Crabeater seals ''Lobodon carcinophagus'' during the breeding season: observations on five groups near Enderby Land, Antarctica

[9]

문서

Winter habitat use and foraging behavior of crabeater seals along the Western Antarctic Peninsula

2004

[10]

문서

Genetic diversity of Antarctic pack ice seals in relation to life history characteristics

The Caxton Press, Christchurch, New Zealand

2000

[11]

논문

Genetically effective population sizes of Antarctic seals estimated from nuclear genes

2011-07-07

[12]

서적

Seals, sea lions and walruses: A review of the Pinnipedia

Stanford University Press, Stanford, USA

1958

[13]

문서

Distributional ecology of Antarctic seals

Sci. Comm. Antarct Res., Cambridge, UK

1971

[14]

논문

Pleistocene population expansions of Antarctic seals

[15]

문서

Continental estimates and population trends of antarctic ice seals

Springer-Verlag, Heidelberg, Germany

1990

[16]

논문

The timing of pupping by pack-ice seals in East Antarctica

[17]

논문

Taking account of dependent species in management of the Southern Ocean krill fishery: estimating crabeater seal abundance off east Antarctica

https://digitalcommo[...]

[18]

논문

The crabeater seal (''Lobodon carcinophagus'') in McMurdo Sound, Antarctica, and the origin of the mummified seals

[19]

논문

Antarctic Crabs: Invasive or Endurance?

[20]

서적

Fisheries Technical Paper 367: Krill Fisheries of the World

http://www.fao.org/d[...]

FAO

[21]

논문

A first step towards modelling the krill-predator dynamics of the Antarctic ecosystem

[22]

논문

Observations and hypotheses concerning the interactions about crabeater seals, leopard seals and killer whales

[23]

논문

An overview of the ecology of Antarctic seals

[24]

논문

Coordinated behavior of killer whales (''Orcinus orca'') hunting a crabeater seal, ''Lobodon carcinophagus''

[25]

논문

Winter Records of Killer Whales (Orcinus Orca) in the Waters of the Wilhelm Archipelago, West Antarctica

[26]

서적

世界で一番美しいアシカ・アザラシ図鑑

創元社

2021-10-20

[27]

문서

Biogeography and taxonomy of extinct and endangered monk seals illuminated by ancient DNA and skull morphology.

http://www.pensoft.n[...]

2014

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com