광주기성

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

광주기성은 생물이 주변 환경의 일장(주로 밤의 길이) 변화에 따라 보이는 생리적 반응을 의미한다. 1920년 미국의 Garner와 Allard에 의해 처음 발견되었으며, 식물은 피토크롬, 크립토크롬과 같은 광수용체를 통해 밤의 길이를 감지하여 꽃눈 형성, 잎의 낙엽 등 계절적 변화에 적응한다. 광주성은 식물을 장일 식물, 단일 식물, 중성 식물 등으로 분류하는 기준으로 활용되며, 동물에게는 이동, 동면, 털갈이, 생식 활동 등 다양한 생리적 변화를 유발한다. 농업 분야에서는 작물의 개화 시기를 조절하고, 인간의 출산율에도 영향을 미치는 등 광범위하게 응용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 활동일 주기 - 시차증

시차증은 여러 시간대 이동으로 생체리듬이 깨지면서 수면 장애, 소화 불량, 두통, 피로 등을 유발하는 현상이며, 빛 노출 조절, 멜라토닌 복용 등으로 관리하고 조울증 재발 및 자살률에도 영향을 미칠 수 있다. - 활동일 주기 - 주행성

주행성은 낮에 활동하고 밤에 휴식을 취하는 생활 방식으로, 빛, 온도, 먹이, 포식자와 같은 요인들의 영향을 받으며, 초기 동물들의 주요 생활 방식이었으나 야행성으로 진화한 종들도 있고, 기술 분야에서도 활용되는 용어이다. - 식물생리학 - 광합성

광합성은 생물이 빛에너지를 이용하여 이산화탄소와 물로부터 유기물을 합성하고 산소를 방출하는 과정으로, 엽록체 내 틸라코이드 막에서 일어나는 명반응과 스트로마에서 일어나는 암반응으로 구성되며, 환경에 따라 탄소 농축 메커니즘을 통해 효율을 높이기도 하고, 지구 대기의 산소를 생성하는 주요 원천이다. - 식물생리학 - 저분자

저분자는 분자량이 900달톤 이하인 작은 분자로, 세포막 투과가 용이하여 의약품으로 많이 사용되지만, 표적 적용에 제한이 있고 내성 문제가 발생할 수 있으며, 의약품 외에도 이차 대사산물, 연구 도구, 항게놈 치료제 등으로 활용된다. - 생물학 용어 - 생물 다양성

생물 다양성은 특정 지역 내 유전자, 종, 생태계의 총체로서, 종 내, 종 간, 생태계의 다양성을 포함하는 개념이며, 식량, 의약품, 산업 원료 등 다양한 자원을 제공하고 생태계 서비스 및 문화적 가치를 지니지만, 최근 인간 활동으로 인해 급격히 감소하고 있어 보전 노력이 필요하다. - 생물학 용어 - 생물지리학

생물지리학은 생물의 지리적 분포와 분포 패턴을 연구하는 학문으로, 탐험과 선구자들의 연구를 거쳐 대륙 이동설, 분자생물학 발전, 섬 생물지리학 이론 등으로 발전했으며, 현재는 다양한 기술을 활용하여 여러 분야에 적용되고 고생물지리학 등 하위 분야를 포함하지만, 지역 구분에 대한 국제 표준화는 미완료 상태이다.

| 광주기성 |

|---|

2. 광주성의 발견과 원리

1920년, 미국의 가너(W. W. Garner)와 앨러드(H. A. Allard)는 콩을 이용한 실험을 통해 광주성 연구 결과를 발표했다.[5][1] 이들은 콩의 씨앗을 조금씩 다른 시기에 심었을 때, 생육 기간은 달라도 모든 개체가 거의 같은 시기에 꽃을 피운다는 것을 발견했다. 이를 통해 꽃눈 형성 시기를 조절하는 것이 토양의 영양 상태나 공기 중 이산화탄소 농도가 아니라 일장(정확히는 연속적인 암기의 길이)임을 밝혀내고, 이를 광주기적 반응(Photoperiodic Response)이라고 명명했다.

처음에는 낮의 길이가 중요하다고 생각했지만, 이후 연구를 통해 밤의 길이가 결정적인 요인이라는 사실이 밝혀졌다.[2][3] 이러한 초기 오해로, 실제로는 밤의 길이가 중요함에도 불구하고 광주성에 따라 개화하는 식물을 '장일 식물' 또는 '단일 식물'로 분류한다. 장일 식물과 단일 식물 외에 "이중 일장 범주"에 속하는 식물도 있는데, 이들은 장단일 식물(LSDP) 또는 단장일 식물(SLDP)이다. LSDP는 긴 낮이 이어진 후 짧은 낮이 지나면 개화하고, SLDP는 짧은 낮이 이어진 후 긴 낮이 지나면 개화한다.[4] 각 식물은 서로 다른 임계 광주기 또는 임계 야간 길이를 가진다.[5]

2. 1. 광수용체

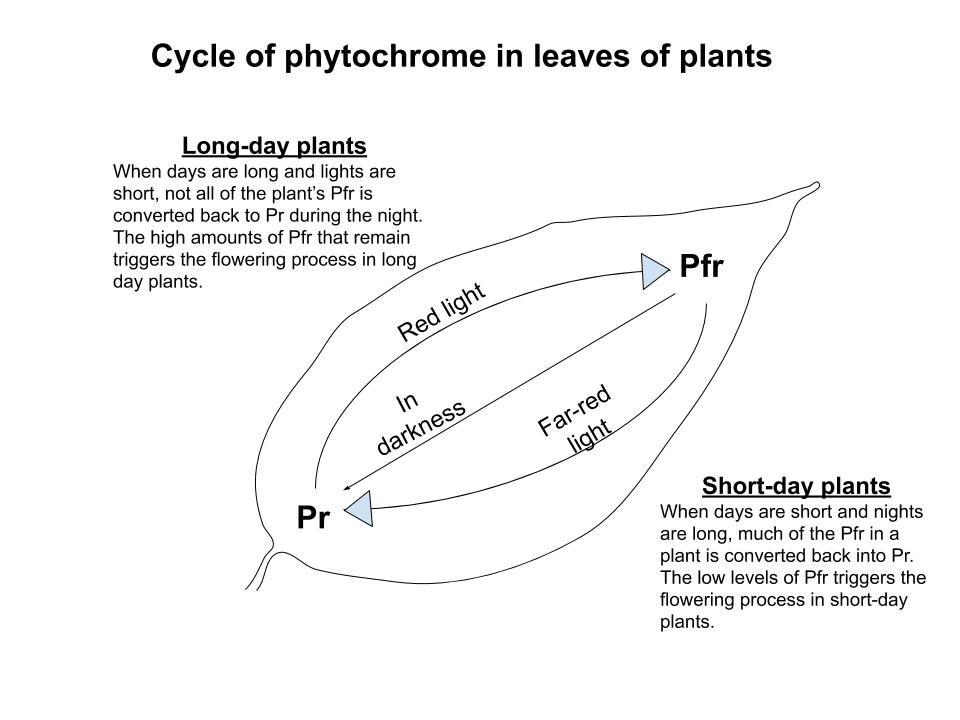

식물은 피토크롬과 크립토크롬 등의 광수용 단백질을 이용하여 광주기를 감지한다.[5] 피토크롬은 적색광에 반응하여 활성형(Pfr)으로 전환되며, 이는 발아, 개화 등 다양한 생리적 과정을 촉진한다.[6] 반대로, 원적색광은 피토크롬을 비활성형(Pr)으로 전환시켜 발아를 억제한다.[6] 크립토크롬은 청색광과 UV-A를 흡수하며, 생체시계를 빛에 맞추는 역할을 한다.[10]

동물의 경우, 뇌의 (SCN)이 광주기 정보를 감지하고, 송과선에서 분비되는 멜라토닌 호르몬을 통해 생체 리듬을 조절한다.

2. 2. 생체 시계

현대 생물학자들은[12] 낮 동안 빛에 의해 생성된 피토크롬 또는 크립토크롬의 활성 형태와 생체시계의 리듬이 일치하는 것이 식물이 밤의 길이를 측정할 수 있게 해준다고 믿는다. 식물의 광주성은 개화 외에도 특정 계절에 줄기나 뿌리의 성장과 잎의 낙엽을 포함한다. 인공 조명을 사용하여 추가적으로 긴 낮을 유도할 수 있다.[5]일장, 그리고 따라서 연중 계절에 대한 정보는 많은 동물에게 매우 중요하다. 여러 생물학적 및 행동적 변화는 이러한 정보에 의존한다. 온도 변화와 함께 광주기는 털과 깃털의 색깔 변화, 이동, 동면, 성 행동, 심지어 기관 크기의 변화까지도 유발한다.

카나리아와 같은 새의 노래 빈도는 광주기에 따라 달라진다. 봄에는 광주기가 증가(일광 시간 증가)하면 수컷 카나리아의 고환이 자란다. 고환이 자라면 안드로겐이 더 많이 분비되고 노래 빈도가 증가한다. 가을에는 광주기가 감소(일광 시간 감소)하면 수컷 카나리아의 고환이 퇴화하고 안드로겐 수치가 급격히 떨어져 노래 빈도가 감소한다. 노래 빈도뿐만 아니라 노래 레퍼토리도 광주기에 의존한다. 봄의 긴 광주기는 더 많은 노래 레퍼토리를 초래한다. 가을의 짧은 광주기는 노래 레퍼토리의 감소를 초래한다. 수컷 카나리아의 이러한 행동적 광주기 변화는 뇌의 노래 중추의 변화에 의해 발생한다. 광주기가 증가하면 고음역 중추(HVC)와 원시선조체의 강건한 핵(RA)의 크기가 증가한다. 광주기가 감소하면 뇌의 이 영역이 퇴화한다.[24]

포유류에서 낮의 길이는 시각과는 관련이 없는 광수용성 신경절 세포(photosensitive ganglion cell)에 의해 정보를 받는 (suprachiasmatic nucleus, SCN)에서 감지된다. 이 정보는 망막시상하부로](retinohypothalamic tract, RHT)}를 통해 전달된다. 대부분의 종에서

3. 광주성에 따른 생물 분류

광주성에 대한 반응은 생물 종에 따라 다양하게 나타난다. 이에 따라 광주성을 기준으로 생물을 분류할 수 있다.

식물은 주로 개화와 관련하여 광주성 반응을 보이지만, 동물은 이동, 회유, 생식선 발달, 휴면, 털갈이 등에 영향을 받는다. 곤충의 경우 광주기는 서로 다른 생활 단계에 영향을 미쳐 휴면 유도 및 종료, 계절적 형태 변화와 같은 생리 과정의 환경적 신호로 작용한다.[21]

카나리아와 같은 새는 노래 빈도가 광주기에 따라 달라지며, 포유류는 일조시간(광주기) 변화에 반응하여 동면, 계절 이동, 털 색깔 변화 등 다양한 행동 및 생리적 현상을 보인다.

곰팡이 푸른곰팡이, 와편모조류 Lingulodinium polyedra, 단세포 녹조류 클라미도모나스 레이하르디이도 광주기 반응을 보이는 것으로 알려져 있다.[29][30][31]

3. 1. 식물

식물의 광주성 반응은 주로 개화와 관련이 깊다. 1920년, W. W. Garner와 H. A. Allard는 광주성에 대한 연구 결과를 발표하면서 낮의 길이가 중요하다고 생각했지만,[5][1] 이후 연구를 통해 밤의 길이가 결정적인 요인이라는 사실이 밝혀졌다.[2][3]많은 피자식물은 생체시계와 광수용 단백질(예: 피토크롬 또는 크립토크롬)[5]을 사용하여 계절에 따른 밤의 길이 변화, 즉 광주기를 감지하고 이를 개화 신호로 사용한다. 피토크롬은 Pr과 Pfr의 두 가지 형태가 존재한다. 낮에 존재하는 적색광은 피토크롬을 활성형(Pfr)으로 전환시켜 발아, 개화 등 다양한 과정을 자극한다. 반면, 식물이 그늘에서 더 많은 원적색광을 받으면 피토크롬은 Pfr에서 비활성형인 Pr으로 전환되어 발아가 억제된다. 이러한 Pfr에서 Pr로의 전환 시스템을 통해 식물은 밤과 낮을 감지할 수 있다.[6] Pfr은 암전환이라는 과정을 통해 Pr로 다시 전환될 수 있으며, 장시간의 어둠은 Pfr의 전환을 유발한다.[7]

크립토크롬은 광주성에서 중요한 또 다른 유형의 광수용체로, 청색광과 UV-A를 흡수하며 생체시계를 빛에 맞춘다.[10] 크립토크롬과 피토크롬의 풍부도는 빛에 의존하며, 크립토크롬의 양은 일장에 따라 달라질 수 있다.[11]

현대 생물학자들은[12] 낮 동안 빛에 의해 생성된 피토크롬 또는 크립토크롬의 활성 형태와 생체시계의 리듬이 일치하는 것이 식물이 밤의 길이를 측정하는 방법이라고 믿고 있다.

식물은 광주성에 따라 장일 식물, 단일 식물, 중성 식물, 중간 식물로 분류할 수 있다. 장일 식물은 낮의 길이가 일정 시간(한계 일장)보다 길어지거나 밤의 길이가 일정 시간(한계 암기)보다 짧아지면 개화하는 식물이다. 단일 식물은 장일 식물과는 반대로, 한계일장 보다 짧은 일장조건에서 개화하거나 개화가 촉진되는 식물이다. 중성 식물은 한계일장이 없으며 온도 조건이 만족되고 생육이 지속되면 계속해서 꽃이 피는 식물이다. 중간 식물은 한계일장의 범위 내에서 일장조건을 만족시킬 때 개화하는 식물이다.

식물의 광주성은 개화 외에도 특정 계절에 줄기나 뿌리의 성장, 잎의 낙엽 등에도 영향을 미친다. 인공 조명을 사용하여 추가적으로 긴 낮을 유도할 수도 있다.[5]

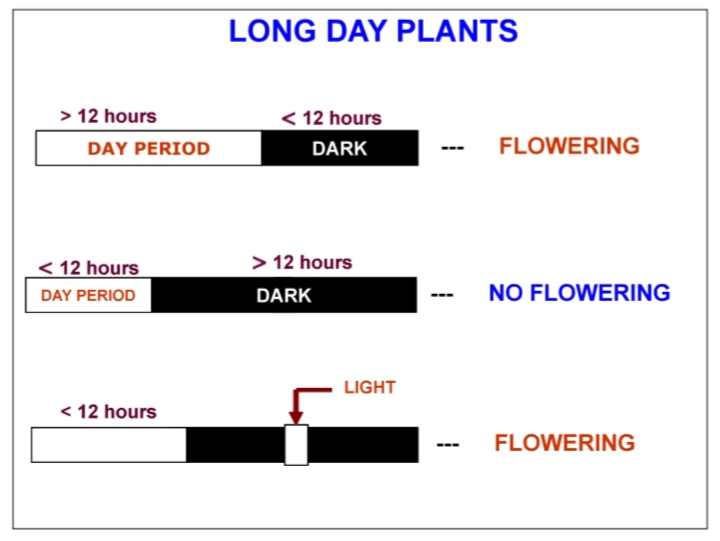

3. 1. 1. 장일 식물 (Long-day plants)

장일 식물은 낮의 길이가 일정 시간(한계 일장)보다 길어지거나, 밤의 길이가 일정 시간(한계 암기)보다 짧아지면 개화하는 식물이다. 1920년, W. W. Garner와 H. A. Allard는 광주성에 대한 연구 결과를 발표하여 낮의 길이가 중요하다고 생각했지만, 나중에 밤의 길이가 결정적인 요인이라는 사실이 밝혀졌다.[2][3] 초기 오해 때문에 광주성에 따른 개화 식물은 밤의 길이가 중요함에도 '장일 식물'로 분류된다.피자식물은 생체시계와 광수용 단백질(예: 피토크롬 또는 크립토크롬)[5]을 사용하여 계절적 야간 길이 변화 또는 광주기를 감지하고 이를 개화 신호로 사용한다. 피토크롬은 Pr과 Pfr의 두 가지 형태가 있는데, 적색광은 피토크롬을 활성형(Pfr)으로 전환하여 발아, 개화 등을 자극한다. 반대로, 원적색광은 피토크롬을 Pfr에서 비활성형인 Pr으로 전환하여 발아를 억제한다. Pfr은 암전환을 통해 Pr로 다시 전환될 수 있으며, 장시간의 어둠은 Pfr의 전환을 유발한다.[7] Halliday 등의 실험에 따르면 애기장대에서 적색광 대 원적색광 비율을 조절하면 개화가 달라질 수 있다.[8]

크립토크롬은 청색광과 UV-A를 흡수하며, 생체시계를 빛에 맞춘다.[10] 크립토크롬과 피토크롬의 풍부도는 빛에 의존하며, 크립토크롬의 양은 일장에 따라 달라질 수 있다.[11]

현대 생물학자들은[12] 낮 동안 빛에 의해 생성된 피토크롬 또는 크립토크롬의 활성 형태와 생체시계의 리듬이 일치하는 것이 식물이 밤의 길이를 측정할 수 있게 해준다고 믿는다.

장일 식물은 밤의 길이가 임계 광주기보다 짧아졌을 때 개화한다.[13] 이러한 식물들은 일반적으로 낮이 길어지는 늦은 봄이나 초여름에 개화한다. 북반구에서는 6월 21일경이 일 년 중 가장 낮이 긴 날(하지)이다.[14]

장일 식물은 한계일장보다 긴 일장조건에서 개화가 촉진되는 식물을 말하며, 질적 장일식물과 양적 장일식물로 구분할 수 있다.

- 질적 장일식물(절대적 장일식물): 식물체가 가지고 있는 한계일장보다 조금이라도 짧은 일장조건에서는 전혀 개화하지 않는 식물.

- 양적 장일식물(상대적 장일식물): 한계일장보다 긴 일장조건은 물론 한계일장보다 조금은 짧은 일장조건에서도 개화가 이루어지며 장일조건이 될 수록 더욱 개화가 촉진되는 식물.

장일 식물의 예:

- (필수)장일식물

- 카네이션 (''Dianthus'')

- 벨라도나 (''Hyoscyamus'')

- 귀리 (''Avena'')

- 독보리 (''Lolium'')

- 클로버 (''Trifolium'')

- 초롱꽃과 (''Campanula carpatica'')

- (조건)장일식물

- 완두 (''Pisum sativum'')

- 보리 (''Hordeum vulgare'')

- 양상추 (''Lactuca sativa'')

- 밀 (''Triticum aestivum'', spring wheat cultivars)

- 순무 (''Brassica rapa'')

유채, 시금치, 밀 등도 장일 식물에 속한다.

3. 1. 2. 단일 식물 (Short-day plants)

단일 식물(Short-day plants, SDP)은 개화에 있어서 장일 식물과는 반대의 일장반응을 보이는 식물로, 한계일장 보다 짧은 일장조건에서 개화하거나 개화가 촉진되는 식물이다. 질적 단일식물과 양적 단일식물이 존재한다.[1]1920년, W. W. Garner와 H. A. Allard는 광주성에 대한 연구 결과를 발표하여 낮의 길이가 중요하다고 생각했다.[5][1] 하지만 나중에 밤의 길이가 결정적인 요인이라는 사실이 밝혀졌다.[2][3]

많은 피자식물은 생체시계와 광수용 단백질(예: 피토크롬 또는 크립토크롬)[5]을 사용하여 계절적 야간 길이 변화 또는 광주기를 감지하고 이를 개화 신호로 사용한다.

피토크롬은 Pr과 Pfr의 두 가지 형태가 있다. 낮에 존재하는 적색광은 피토크롬을 활성형(Pfr)으로 전환하며, 이는 발아, 개화 또는 분지와 같은 다양한 과정을 자극한다. 반대로, 식물은 그늘에서 더 많은 원적색광을 받으며, 이는 피토크롬을 Pfr에서 비활성형인 Pr으로 전환하여 발아를 억제한다. 이러한 Pfr에서 Pr로의 전환 시스템을 통해 식물은 밤과 낮을 감지할 수 있다.[6]

현대 생물학자들은[12] 낮 동안 빛에 의해 생성된 피토크롬 또는 크립토크롬의 활성 형태와 생체시계의 리듬이 일치하는 것이 식물이 밤의 길이를 측정할 수 있게 해준다고 믿는다.

단일성 식물(장야성 식물이라고도 함)은 밤의 길이가 임계 광주기보다 길어질 때 개화한다.[15] 짧은 밤이나 밤에 몇 분 동안 인공 조명을 비추면 개화할 수 없다. 꽃이 피려면 지속적인 어둠의 기간이 필요하다. 달빛이나 번개와 같은 자연 야간 조명은 개화를 방해할 만큼 밝거나 지속적이지 않다.[5][1]

단일성 식물은 북반구에서는 9월 21일 이후 낮이 짧아지고(밤이 길어지고) 여름이나 가을에 꽃을 피운다. 개화를 유도하는 데 필요한 암기의 길이는 종과 품종에 따라 다릅니다.

광주기성은 잎과 측아 대신 꽃눈을 생성하도록 줄기를 유도하여 개화에 영향을 미칩니다.

하루의 낮 길이가 일정 시간(한계 일장)보다 짧아지지 않으면 반응이 일어나지 않는 것을 단일성이라고 하며, 꽃눈 형성이 단일성인 식물을 가리킨다.(정확히는, 단일 식물이란 연속된 암기가 일정 시간(한계 암기)보다 길어지면 꽃눈이 형성되는 식물이다.) 예로서 나팔꽃, 국화, 가막사리, 코스모스 등이 있다.

'''(필수)단일식물 예:'''

'''(조건)단일식물 예:'''

- 대마 (Cannabis)

- 면 (Gossypium)

- 벼

- 사탕수수

- 케나프 (''Hibiscus cannabinus'')

- 마리화나 (''Cannabis'')

- 수수 (''Sorghum bicolor'')

- 녹두 (''Vigna radiata'')

- 대두[17] (''Glycine max'')

3. 1. 3. 중성 식물 (Day-neutral plants)

토마토와 같은 중성식물(Day-neutral plants, DNP)은 한계일장이 없으며 온도 조건이 만족되고 생육이 지속되면 계속해서 꽃이 피는 식물을 말한다. 온도와 양수분 조건이 만족되는 한 자라면서 계속적으로 개화하고 열매를 맺는다.[1][5]오이, 장미, 토마토, 루데랄리스(자동 개화 대마)는 광주성에 따라 개화를 시작하지 않고, 특정한 전반적인 발달 단계 또는 나이에 도달하거나, 춘화 처리(저온 기간)와 같은 다른 환경 자극에 반응하여 개화를 시작할 수 있다.[1][5][18]

하루의 일장(암기)과 반응이 무관한 것을 중성이라고 하며, 꽃눈의 형성이 중성인 식물을 중성식물이라고 한다. 중성식물의 예로 옥수수, 오이, 토마토, 완두 등이 있다.

3. 1. 4. 중간 식물 (Intermediate plants)

중간식물은 장일식물이나 단일식물과는 달리 한계일장의 범위 내에서 일장조건을 만족시킬 때 개화하는 식물이다. 약 12시간 내외의 범위에서 주로 개화하며, 한계일장보다 일장이 길거나 짧으면 개화하지 않는다. 중간식물을 정일성식물(Definite day - length plant)이라고도 한다.[5][1]3. 2. 동물

일장, 즉 연중 계절에 대한 정보는 많은 동물에게 매우 중요하다. 여러 생물학적 및 행동적 변화는 이러한 정보에 의존한다. 온도 변화와 함께 광주기는 털과 깃털의 색깔 변화, 이동, 동면, 성 행동, 심지어 기관 크기의 변화까지도 유발한다.[19][20]곤충의 경우 광주기에 대한 민감성은 뇌에 위치한 감광체에 의해 시작되는 것으로 증명되었다. 광주기는 곤충의 서로 다른 생활 단계에 영향을 미쳐 휴면 유도 및 종료와 계절적 형태와 같은 생리 과정에 대한 환경적 신호 역할을 한다.[21] 예를 들어 물장군 ''Aquarius paludum''의 경우, 약충 발달 중의 광주기 조건이 날개 진동수의 계절적 변화를 유발하고 휴면을 유도하는 것으로 나타났지만, 두 형질을 결정하는 임계 일장의 역치는 약 1시간 차이가 있었다.[22] 또 다른 물장군 종인 ''Gerris buenoi''에서도 광주기가 날개 다형현상의 원인이 되는 것으로 나타났다.[23] 하지만 특정 일장은 종마다 달라, 광주기에 대한 반응으로 표현형 가소성이 비교적 가까운 종 사이에서도 진화했음을 시사한다.

카나리아와 같은 새의 노래 빈도는 광주기에 따라 달라진다. 봄에는 광주기가 증가(일광 시간 증가)하면 수컷 카나리아의 고환이 자란다. 고환이 자라면 안드로겐이 더 많이 분비되고 노래 빈도가 증가한다. 가을에는 광주기가 감소(일광 시간 감소)하면 수컷 카나리아의 고환이 퇴화하고 안드로겐 수치가 급격히 떨어져 노래 빈도가 감소한다. 노래 빈도뿐만 아니라 노래 레퍼토리도 광주기에 의존한다. 봄의 긴 광주기는 더 많은 노래 레퍼토리를 초래한다. 가을의 짧은 광주기는 노래 레퍼토리의 감소를 초래한다. 수컷 카나리아의 이러한 행동적 광주기 변화는 뇌의 노래 중추의 변화에 의해 발생한다. 광주기가 증가하면 고음역 중추(HVC)와 원시선조체의 강건한 핵(RA)의 크기가 증가한다. 광주기가 감소하면 뇌의 이 영역이 퇴화한다.[24]

포유류에서 낮의 길이는 시각과는 관련이 없는 광수용성 신경절 세포(photosensitive ganglion cell)에 의해 정보를 받는 (suprachiasmatic nucleus, SCN)에서 감지된다. 이 정보는 망막시상하부로](retinohypothalamic tract, RHT)}를 통해 전달된다. 대부분의 종에서 멜라토닌(

3. 3. 기타 생물

곰팡이 푸른곰팡이와 와편모조류 Lingulodinium polyedra, 그리고 단세포 녹조류 클라미도모나스 레이하르디이가 광주기 반응을 보이는 것으로 나타났다.[29][30][31]4. 광주성의 중요성과 응용

광주성은 식물이 빛에 노출되는 시간, 즉 일장의 변화에 반응하여 나타나는 생리적 현상이다. 특히 개화, 성장, 발육 등 다양한 생명 현상에 영향을 미친다.

식물은 피토크롬과 크립토크롬이라는 광수용 단백질을 이용하여 광주기를 감지한다. 피토크롬은 적색광과 원적색광에 반응하여 활성형(Pfr)과 비활성형(Pr) 사이를 전환하며, 크립토크롬은 청색광과 UV-A를 흡수하여 생체시계를 조절한다. 이러한 광수용체들의 상호작용을 통해 식물은 낮과 밤의 길이를 파악하고 계절 변화에 적응한다.

광주성은 농업, 생태계 보전, 그리고 인간 생활 등 다양한 분야에 영향을 미친다.

4. 1. 농업 분야

피자식물은 생체시계와 광수용 단백질을 이용하여 계절에 따른 밤의 길이 변화, 즉 광주기를 감지하고 이를 개화 신호로 사용한다.[5] 피토크롬은 적색광을 받으면 활성형(Pfr)으로 전환되어 발아, 개화 등을 자극하고, 원적색광을 받으면 비활성형(Pr)으로 전환되어 발아를 억제한다. 이러한 전환 시스템을 통해 식물은 밤과 낮을 감지한다.[6] 크립토크롬은 청색광과 UV-A를 흡수하며 생체시계를 빛에 맞추는 역할을 한다.[10]이러한 광주성 원리를 이용하여 인공 조명으로 명기를 연장(암기를 단축)하여 화아 형성을 지연시키는 장일 처리를 할 수 있으며, 이는 전조국화 등에 응용된다. 반대로, 태양광을 차단하여 암기를 연장함으로써 화아 형성을 촉진하는 단일 처리도 가능하다.

4. 2. 생태계 보전

피자식물은 생체시계와 광수용 단백질(예: 피토크롬 또는 크립토크롬)[5]을 사용하여 계절적 야간 길이 변화, 즉 광주기를 감지하고 이를 개화 신호로 사용한다. 피토크롬은 Pr과 Pfr의 두 가지 형태가 있는데, 낮에 존재하는 적색광은 피토크롬을 활성형(Pfr)으로 전환시켜 발아, 개화 등 다양한 과정을 자극한다. 반대로, 식물은 그늘에서 더 많은 원적색광을 받아 피토크롬을 Pfr에서 비활성형인 Pr으로 전환하여 발아를 억제한다. 이러한 Pfr에서 Pr로의 전환 시스템을 통해 식물은 밤과 낮을 감지할 수 있다.[6] Pfr은 또한 암전환이라고 알려진 과정을 통해 Pr로 다시 전환될 수 있으며, 여기서 장시간의 어둠이 Pfr의 전환을 유발한다.[7]크립토크롬은 광주성에서 중요한 또 다른 유형의 광수용체로, 청색광과 UV-A를 흡수하며 생체시계를 빛에 맞춘다.[10] 크립토크롬과 피토크롬의 풍부도는 빛에 의존하며, 크립토크롬의 양은 일장에 따라 달라질 수 있다. 이는 두 광수용체가 일장을 결정하는 데 얼마나 중요한지를 보여준다.[11] 현대 생물학자들은[12] 낮 동안 빛에 의해 생성된 피토크롬 또는 크립토크롬의 활성 형태와 생체시계의 리듬이 일치하는 것이 식물이 밤의 길이를 측정할 수 있게 해준다고 믿는다.

동물의 경우, 일장, 그리고 따라서 연중 계절에 대한 정보는 매우 중요하다. 여러 생물학적 및 행동적 변화는 이러한 정보에 의존한다. 온도 변화와 함께 광주기는 털과 깃털의 색깔 변화, 이동, 동면, 성 행동, 심지어 기관 크기의 변화까지도 유발한다. 곤충의 경우, 광주기는 곤충의 서로 다른 생활 단계에 영향을 미쳐 휴면 유도 및 종료와 계절적 형태와 같은 생리 과정에 대한 환경적 신호 역할을 한다.[21]

년 주기적으로 변하는 외부 요인에는 일장(日長) 외에도 기온이 있지만, 기온은 일장에 비해 불안정한 요인이며, 하루하루 평균 기온이 한 달 전이나 후의 평균 기온을 보이는 경우도 드물지 않다. 따라서 기온 변화에 따라 꽃눈 형성이나 낙엽 시기가 결정되면, 계절에 맞지 않는 시기에 꽃이 피거나 잎이 떨어지는 결과가 될 수 있다.

4. 3. 인간 생활

인간의 계절성은 대부분 진화적 짐으로 여겨진다는 견해가 있다.[26] 인간의 출산율은 연중 변화하며, 출산율이 최고조에 달하는 달은 위도에 따라 달라지는 것으로 보인다.[27] 산업혁명 이후 인간의 출산율 계절성은 크게 감소한 것으로 보인다.[27][28]참조

[1]

서적

Botany for Gardeners

Timber Publishing

[2]

학술지

Photoperiodism in relation to hormones as factors in floral initiation and development

https://authors.libr[...]

[3]

학술지

Interrelation of light and darkness in photoperiodic induction

[4]

서적

Plant Physiology and Development

Sinauer Associates, Inc.

2015

[5]

서적

Botany : An Introduction to Plant Biology

Jones and Bartlett Learning

[6]

학술지

The phytochromes, a family of red/far-red absorbing photoreceptors

2001-04-00

[7]

학술지

Light perception and signalling by phytochrome A

2014-06-00

[8]

학술지

Photoreceptors and regulation of flowering time

2000-05-00

[9]

서적

What A Plant Knows

Scientific American

[10]

학술지

The cryptochromes

2005-00-00

[11]

학술지

Regulation of photoperiodic flowering by Arabidopsis photoreceptors

2003-02-00

[12]

학술지

Analysis of PHOTOPERIOD SENSITIVITY5 sheds light on the role of phytochromes in photoperiodic flowering in rice

2009-10-00

[13]

서적

Plant Structure and Function

Brooks/Cole

[14]

서적

The Natural Navigator

Random House

2010-03-30

[15]

서적

BSCS Biology

BSCS

[16]

서적

Plants and Microclimate: A Quantitative Approach to Environmental Plant Physiology

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[17]

서적

Arkansas Soybean Production Handbook - MP197

http://www.uaex.edu/[...]

University of Arkansas Cooperative Extension Service

2016-02-21

[18]

서적

Genetic Analysis: Genes, Genomes, and Networks in Eukaryotes

Oxford University Press

[19]

학술지

Recherche du centre photorecepteur lors de l'induction de la diapause chez Pieris brassicae L.

1966

[20]

학술지

In vitro reprogramming of the photoperiodic clock in an insect brain-retrocerebral complex

1984-09-00

[21]

학술지

Insect photoperiodism: seeing the light

2012-00-00

[22]

학술지

Two Critical Day Lengths for the Determination of Wing Forms and the Induction of Adult Diapause in the Water Strider, Aquarius paludum

1993-00-00

[23]

학술지

Photoperiod controls wing polyphenism in a water strider independently of insulin receptor signalling

2022-04-00

[24]

서적

An Introduction to Behavioral Endocrinology

Sinauer Associates

2005

[25]

학술지

Function and underlying mechanisms of seasonal colour moulting in mammals and birds: what keeps them changing in a warming world?

https://onlinelibrar[...]

2018-08-00

[26]

웹사이트

Extra-retinal photo receptors

http://www.abc.net.a[...]

ABC Radio National

2009-12-05

[27]

학술지

Human birth seasonality: latitudinal gradient and interplay with childhood disease dynamics

2014-05-22

[28]

학술지

Photoperiodism in Humans and Other Primates: Evidence and Implications

http://journals.sage[...]

2001-08-00

[29]

학술지

Photoperiodism in Neurospora crassa

[30]

학술지

Photoperiodic control of germination in the unicell Chlamydomonas

[31]

학술지

Photoperiodism and Effects of Indoleamines in a Unicellular Alga, Gonyaulax polyedra

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com