둥근비늘새치

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

둥근비늘새치(*Tetrapturus georgii*)는 1841년 Lowe가 기술한 전갱이목 청새치과(돛새치류) 어류이다. 과거에는 백새치로 오인되었으나, 유전학적 연구를 통해 별개의 종임이 밝혀졌다. 대서양에 주로 서식하며, 육식성 어류로 작은 물고기, 오징어 등을 먹고 산다. 상업 어업에서는 혼획 어종으로, 자원 평가 및 보존 상태에 대한 불확실성이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 돛새치과 - 흑새치

흑새치는 짧은 주둥이와 낮은 지느러미를 가진 어종으로, 인도-태평양 열대 및 아열대 해역에 서식하며 육식성 어류로 낚시 대상이 된다. - 돛새치과 - 긴부리새치

긴부리새치는 긴 주둥이를 가진 육식성 어류로, 대서양 북아메리카와 유럽 북동부 해역에 서식하며 식용으로 어획된다. - 1841년 기재된 물고기 - 홍어

홍어는 마름모꼴 형태의 연골어류로, 동아시아 해역에 서식하며 특유의 삭힌 맛과 향으로 한국을 포함한 여러 지역에서 식용으로 널리 이용된다. - 1841년 기재된 물고기 - 노랑가오리

노랑가오리는 동아시아 연안에 분포하며 최대 2m까지 자라는 가오리류의 일종으로, 꼬리에 독가시가 있고 갑각류를 먹으며, 식용으로 이용되기도 한다. - 바닷물고기 - 뿔상어

뿔상어는 서부 태평양 연안에 서식하며 작은 물고기와 갑각류를 먹고, 한국, 일본, 중국 연안에 분포하며 식용 또는 약재로 쓰이는 난태생 어류이다. - 바닷물고기 - 별상어

별상어는 몸에 흰색 반점 무늬가 있는 상어로, 서부 태평양과 인도양에 분포하며 갑각류를 주로 먹고 난태생으로 번식하지만, 식용으로 이용되면서 수은 축적 위험과 과도한 어획으로 인해 IUCN 적색 목록에서 위기종으로 지정되었다.

| 둥근비늘새치 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 일반 정보 | |

| |

| 학명 | Tetrapturus georgii |

| 명명자 | 리처드 토마스 로 (R. T. Lowe), 1841 |

| 보존 상태 | |

| IUCN 적색 목록 | DD |

| 참고 | |

| 생물 분류 | |

| 계 | 동물계 |

| 문 | 척삭동물문 |

| 강 | 조기어강 |

| 목 | 돛새치목 |

| 과 | 돛새치과 |

| 종 | 둥근비늘새치 |

2. 분류 및 명칭

둥근비늘새치는 전갱이목 청새치과(돛새치류)에 속하는 경골어류의 일종이다.[2] 이 종은 Tetrapturus 속에 포함된다.[2]

2. 1. 학명 및 분류

둥근비늘새치(''Tetrapturus georgii'')는 1841년 로우(Lowe)가 처음 기술한 경골어류로,[2] 전갱이목 청새치과(돛새치류)에 속한다.[2] 둥근비늘새치는 짧은부리새치(*Tetrapturus angustirostris*), 지중해새치(*Tetrapturus belone*), 긴부리새치(*Tetrapturus pfluegeri*)와 함께 Tetrapturus 속에 포함되며, 이 속명은 그리스어로 "네 개의 지느러미"를 의미한다.[2]''Tetrapturus georgii''는 오랫동안 백새치(과거 학명 ''Tetrapturus albicans'')와 혼동되어 왔다.[3][4][5] 그러나 2006년 유전학 연구 결과, 기존에 ''Tetrapturus albicans''로 분류되던 백새치의 속명이 ''Kajikia albidia''로 변경되었으며, 분자생물학 및 형태학적 증거를 통해 ''Tetrapturus georgii''가 독립된 종임이 입증되었다.[3][4][5] 이 종은 비늘의 모양이나 유전자 분석을 통해 식별할 수 있다.[5] 수년간 이어진 이러한 식별 혼란은 두 종의 개체수 추정 오류로 이어졌고, 이는 개체수 평가의 정확성을 떨어뜨리는 원인이 되었다.[6] 정확한 개체수 평가 시뮬레이션을 위한 데이터 부족으로 인해 필요한 보존 상태 평가 및 관리에 불확실성이 남아 있지만, 현재까지 파악된 개체수 감소 추세는 기존 예상보다 더 심각할 수 있음을 시사한다.[6]

2. 2. 오인 문제

둥근비늘새치('Tetrapturus georgii')는 오랫동안 백새치('Tetrapturus albicans')와 같은 종으로 잘못 식별되어 왔다. 하지만 2006년, 유전학적 연구 결과 백새치의 속명이 'Kajikia albidia'로 변경되었고, 분자생물학적 및 형태학적 증거를 통해 둥근비늘새치가 별개의 종임이 입증되었다.[3][4][5]이 종의 식별은 비늘 모양이나 유전자 분석을 통해 가능하다.[5] 수년간 지속된 이러한 오인은 두 종의 개체수를 잘못 판단하게 만들었으며, 이는 부정확한 개체수 평가의 한 원인이 되었다. 적절한 개체수 평가를 위한 데이터 부족으로 인해 필요한 보존 상태 및 관리에 대한 불확실성이 남아있다. 그러나 현재 개체수 추세는 이전에 예상했던 것보다 더 심각한 상황일 수 있음을 시사한다.[6]

3. 생물학적 특징

둥근비늘새치는 다른 새치류와 구별되는 몇 가지 독특한 생물학적 특징을 가진다. 등지느러미와 배지느러미의 형태가 독특하며, 이름처럼 둥근 모양의 비늘을 가지고 있다. 몸의 윗부분은 암청색, 아랫부분은 백색을 띤다. 주로 멸치, 청어, 정어리와 같은 작은 물고기나 오징어 등의 두족류, 갑각류를 먹는 육식성 어류이다.

3. 1. 형태

둥근비늘새치는 다른 새치류와 구별되는 몇 가지 독특한 형태적 특징을 가지고 있다. 몸은 튼튼하며 옆으로 많이 납작하지는 않다.[7] 돛새치속의 다른 종들처럼 형태나 색상에서 성적 이형성은 나타나지 않는 것으로 알려져 있으며, 암컷(몸길이 약 150cm, 체중 20kg)과 수컷(몸길이 약 160cm, 체중 21.5kg)의 크기가 거의 비슷하다.[8]특징적인 모습으로는 단면이 둥글고 비교적 길고 가느다란 부리를 가지며, 그 길이는 보통 머리 길이와 같거나 더 길다.[9] 몸은 전체적으로 가는 편이며, 목덜미 부분에는 약간 솟아오른 혹이 있다. 몸 색깔은 등 부분이 짙은 파란색(암청색)이고 옆구리는 구리색을 띠며, 아랫부분은 은색(백색)이다. 때때로 몸에 무지갯빛 줄무늬가 나타나기도 한다.[9]

지느러미의 형태도 독특하다. 짙은 파란색의 등지느러미는 두 개가 있는데, 첫 번째 등지느러미는 앞쪽 부분이 높고 둥근 엽(lobe) 모양을 하고 있으며 머리 뒤쪽부터 두 번째 등지느러미 바로 앞까지 길게 뻗어 있다. 이 때문에 마치 하나의 지느러미처럼 보이기도 한다. 두 번째 등지느러미는 첫 번째에 비해 크기가 작다.[7] 첫 번째 등지느러미에는 반점이 없는 경우가 많다.[7] 배지느러미는 2개인데, 특히 첫 번째 배지느러미가 아래쪽으로 길게 뻗어 있다. 항문 지느러미도 2개로, 첫 번째는 높고 둥근 모양이며 두 번째는 두 번째 등지느러미와 크기와 모양이 비슷하다. 가슴 지느러미는 길어서 배 지느러미와 길이가 거의 같다.[7]

이름에서 알 수 있듯이 '둥근비늘새치'는 비늘의 모양이 둥근 것이 가장 큰 특징이다. 비늘의 앞쪽은 부드럽고 둥글며, 뒤쪽에는 몇 개의 큰 점이 있다.[3][8] 몸 옆면의 비늘은 부드러운 편이지만, 등쪽과 배쪽의 비늘은 상대적으로 뻣뻣하다.[7] 이 둥근 비늘 모양은 흰청새치와 구별하는 중요한 기준이 되는데, 흰청새치의 비늘은 앞뒤 모두 더 뻣뻣하고 뾰족한 형태를 띤다.[3][8] 비늘 모양 외에도, 항문과 항문 지느러미 사이의 거리로 두 종을 구별할 수 있다. 둥근비늘새치는 항문이 항문 지느러미 시작점으로부터 더 멀리 떨어져 있다(항문 지느러미 길이의 절반 이상).[6]

그 외 형태적 특징으로는 턱과 입천장에 작고 줄 모양의 이빨이 있으며,[7] 머리 옆의 새조막(아가미뚜껑)은 완전히 연결되어 있지만 목구멍과는 분리되어 있다.[9] 측선은 단순한 형태이며, 꼬리자루 양쪽에는 단단한 용골(keel)이 있다.[7] 살의 색깔은 지중해 돛새치보다 뚜렷하게 붉은 편이며, 흰청새치의 살 색깔과 더 비슷하다.[7]

3. 2. 생리

''둥근비늘새치''(Tetrapturus georgiila)는 비대칭적인 생식샘을 가지고 있으며, 부력 조절에 필수적인 작은 방울 모양의 많은 공간으로 구성된 부레를 가지고 있다.[10]3. 3. 성적 이형성

돛새치속에 속하는 종들은 형태나 색상 패턴에서 성적 이형성을 보이지 않는 것으로 알려져 있다. 둥근비늘새치(''T. georgii'')의 경우, 암컷(몸길이 150cm, 체중 20kg)과 수컷(몸길이 160cm, 체중 21.5kg)은 거의 같은 크기이다.[8]4. 생태

둥근비늘새치의 생태는 아직 많은 부분이 밝혀지지 않았지만, 현재까지 알려진 정보는 다음과 같다. 이들은 주로 대서양의 표층 해역에 서식하며, 작은물고기나 두족류 등을 먹이로 삼는 육식성 어류이다. 이동성 포식자로서 넓은 범위를 이동하며, 생애 주기의 초기 단계나 구체적인 번식 행동에 대해서는 연구가 더 필요한 상황이다.

4. 1. 분포 및 서식지

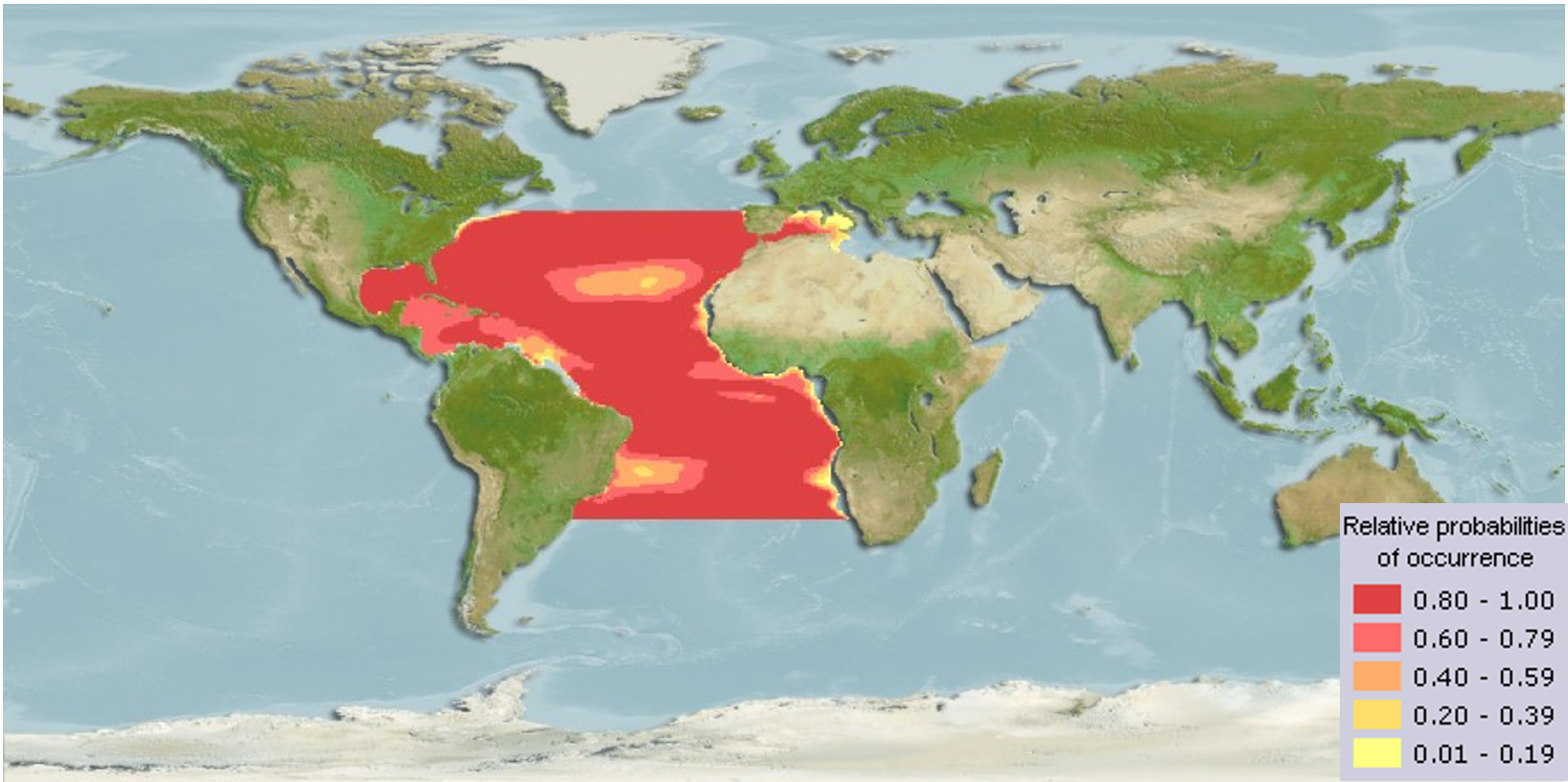

둥근비늘새치(Tetrapturus georgii|테트라프투루스 게오르기이eng)는 주로 대서양에 고유종으로 서식한다.[3] 대부분의 표본은 마데이라, 시칠리아, 지브롤터 해협과 포르투갈 남부 해역의 인접한 대서양에서 발견된다.[3] 그러나 북아메리카, 유럽, 남아메리카, 아프리카 연안 등 대서양 전역에서도 관찰되었다.[3] 이들은 대양을 횡단하는 긴 거리를 이동하는 것이 드문 일이 아니다.[3]수심 0m에서 150m 사이에 주로 서식하는 표해수대의 어류이며, 가끔씩 지중해에서도 발견된다. 유생 및 어린 개체의 보육 구역은 아직 알려지지 않았다.[3]

4. 2. 먹이

둥근비늘새치는 육식성 어류로, 주로 멸치, 청어, 정어리와 같은 작은물고기를 먹는다. 또한 오징어, 문어, 갑오징어 등의 두족류와 갑각류도 중요한 먹이 자원이다. 둥근비늘새치의 식성에 대한 구체적인 과학 문헌 보고는 아직 부족하지만, 관련 종들과 마찬가지로 떼를 지어 다니는 물고기나 다른 경골어류도 먹이로 삼을 것으로 보인다. 이들은 높은 영양 단계에 위치하는 포식자이다.[11]4. 3. 행동

둥근비늘새치는 주둥이와 빠른 속도를 이용하여 먹이를 기절시키거나 잡는다. 대부분의 시간(60% 이상)을 10m 미만의 얕은 수심에서 보내는 표층해양 어류이다.[5]둥근비늘새치(''Tetrapturus'')의 행동에 대해서는 알려진 바가 거의 없다. 혼자 다니는 이동성 포식자이지만, 먹이가 풍부한 지역에서는 때때로 모이는 모습이 관찰되기도 한다. 하지만 현재까지의 연구는 대부분 개체의 움직임이나 서식지 이용에 초점을 맞추고 있어, 집단적인 행동 방식에 대해서는 깊이 연구되지 못했다. 새치류 전반에 대한 자료가 부족하고 연구 자체가 어렵기 때문에, 둥근비늘새치의 사회 구조나 행동에 대한 이해는 아직 부족한 실정이다.[13]

4. 4. 생애 주기

둥근비늘새치(''Tetrapturus georgii'')의 생식 생물학이나 구체적인 구애 및 성적 행동에 대해서는 알려진 바가 거의 없다. 이 종은 자웅이체이며, 열대 지역에서 덩어리 형태로 알을 낳는다. 알에서 부화한 유생은 플랑크톤 단계를 거쳐 유어로 성장한다.[4] 둥근비늘새치의 최대 수명은 가장 가까운 친척 종들을 통해 추정할 때 8년에서 15년 사이일 것으로 보인다.[14]5. 인간과의 관계

둥근비늘새치는 인간의 어업 활동과 밀접한 관계를 맺고 있다. 주로 참치나 황새치를 대상으로 하는 연승 낚시 과정에서 함께 잡히는 주요 혼획 어종이며, 일부 지역에서는 레크리에이션 어업의 대상이 되기도 한다.[5] 오랫동안 백새치와 같은 종으로 잘못 알려져 왔기 때문에, 둥근비늘새치만을 대상으로 한 정확한 어획량 통계나 자원 평가는 제대로 이루어지지 못했다.[5][6] 이러한 과거의 혼동은 현재까지도 둥근비늘새치의 자원 상태를 정확히 파악하고 관리하는 데 어려움을 주고 있다.[6] 상업적 어업과 레크리에이션 어업 모두 둥근비늘새치 개체 수에 영향을 미치고 있으며, 자원 보호 및 관리를 위한 노력이 요구되고 있다.[16][17]

5. 1. 어업 및 자원 평가

둥근비늘새치는 상업적 어업의 주 대상은 아니지만, 참치나 황새치를 잡는 연승 낚시 과정에서 상당수가 함께 잡히는 중요한 혼획 어종이다. 오랫동안 백새치(과거 Tetrapturus albicans, 현재 Kajikia albidia)와 같은 종으로 잘못 알려져 왔기 때문에, 둥근비늘새치만을 대상으로 한 정확한 어획량 통계나 자원 평가는 이루어지지 못했다.[5] 2006년에 이르러서야 유전학적 및 형태학적 연구를 통해 독립된 종임이 명확히 밝혀졌으며,[3][4][5] 비늘 모양이나 유전자 분석을 통해 두 종을 구별할 수 있다.[5] 수년간 지속된 이러한 혼동은 두 종의 개체 수를 정확히 파악하는 것을 어렵게 만들었고, 결과적으로 자원 평가의 정확성을 떨어뜨리는 주요 원인이 되었다.[6]한 연구[6]에 따르면, 공식적으로 기록된 백새치 어획량의 약 30%는 실제로는 둥근비늘새치였을 것으로 추정된다. 백새치와 둥근비늘새치를 합친 어획량은 1965년에 최대 4900ton에 달했으나, 2011년에는 350ton 수준으로 크게 감소했다.[15] 이러한 감소 추세에는 ICCAT(대서양참치보존국제위원회)의 권고에 따라 혼획된 개체를 살려서 방류하는 조치가 늘어난 영향도 있다. 하지만 그 이후로도 총 어획량이 연간 허용 어획량(TAC)인 400ton을 밑돌기 어려워 자원 회복에 어려움을 겪고 있는 실정이다. 더욱이, 어획 과정에서 죽거나 버려지는 개체 수에 대한 보고가 부정확하고 레크리에이션 어업 관련 데이터가 부족하여 전체 사망률을 정확히 평가하기 어려우며, 이는 자원 상태 예측의 불확실성을 키우는 요인이 된다.[16] 또한, 두 종의 자원 평가를 분리하지 않고 함께 수행하는 현재 방식은 특정 종이 처한 심각한 위협을 간과하게 만들 수 있다는 우려도 존재한다.

자원 보호를 위해 J자형 낚시 바늘 대신 원형 고리와 같은 어구를 사용하여 돛새치류의 혼획을 줄이는 방안이 유망하게 여겨진다. 더불어 총 허용 어획량(TAC) 준수, 어획 가능한 개체의 크기 제한, 포획된 개체의 신속한 방류 등은 인간의 영향을 줄이기 위한 실질적인 관리 방안으로 제시된다.[16][17]

한편, 전체 어획량의 약 5%만을 차지하지만,[10] 레크리에이션 어업 역시 백새치와 둥근비늘새치 자원에 상당한 영향을 미친다. 특히 선진국에서는 이들 어종을 대상으로 하는 레크리에이션 어업이 수십억 달러 규모의 산업으로 성장했다. 비록 잡은 물고기를 다시 놓아주는 비율(생존 방류율)이 높다고는 하나, 포획 및 취급 과정에서 받는 생리적 스트레스로 인해 방류된 개체 중 약 20%가 결국 사망하는 것으로 추정된다.[17] 미국에서만 연간 10,000마리 이상이 레크리에이션 어업으로 잡히고 있어, 공식 통계에 잡히지 않는 실질적인 압박 요인이 되고 있다.

이처럼 여러 정황을 종합해 볼 때, 둥근비늘새치의 정확한 자원 상태는 아직 충분히 평가되거나 조사되지 않았음에도 불구하고 상당히 위태로운 상황에 놓여 있을 가능성이 높다.[18]

5. 2. 레크리에이션 어업

전체 어획량의 5%만을 차지하지만,[10] 백새치와 둥근비늘새치를 대상으로 하는 레크리에이션 어업은 선진국에서 수십억 달러 규모의 산업이다. 그러나 높은 생존 방류율에도 불구하고, 포획 및 취급 과정에서 발생하는 에너지 소모와 생리적 스트레스로 인해 방류 후 약 20%의 사망률이 발생할 수 있다.[17] 미국에서만 연간 10,000마리 이상이 잡히고 있어, 이는 제대로 기록되지 않은 실제적인 영향을 미치고 있음을 보여준다.5. 3. 보존

둥근비늘새치는 상업적 어업의 주 대상은 아니지만, 연승 낚시를 이용한 참치 및 황새치 어업 과정에서 중요한 혼획 어종 중 하나이다. 오랫동안 백새치와 혼동되어 잘못 식별되었기 때문에, 둥근비늘새치만의 특정 총 어획량이나 자원 상태에 대한 평가는 제대로 이루어지지 않았다.[5] 한 연구 결과에 따르면, 공식적으로 기록된 백새치 어획량 중 약 30%는 실제로는 둥근비늘새치였을 것으로 추정된다.[6]백새치(와 함께 둥근비늘새치를 포함한) 어획량은 1965년에 최대 4900ton에 달했으나, 2011년에는 350ton으로 크게 감소했다.[15] 이러한 감소는 대서양참치보존국제위원회(ICCAT)의 권고에 따라 포획된 개체를 살려서 방류하는 정책이 시행된 영향도 있다. 그러나 그 이후 총 어획량이 허용 어획량(TAC)인 400ton을 밑돌면서 오히려 자원 회복에 어려움을 겪고 있는 상황이다. 또한, 폐기되는 어획량에 대한 보고가 부적절하고 레크리에이션 어업 관련 데이터가 부족하여 실제 어류 사망률을 정확히 평가하기 어려우며, 이는 자원량 예측의 불확실성을 높이는 요인이 된다.[16] 두 종(백새치와 둥근비늘새치)의 자원 평가를 명확히 구분하지 않고 함께 진행하는 것은 특정 종 또는 두 종 모두에게 가해지는 심각한 위협을 제대로 파악하지 못하게 할 위험이 있다.

보존 노력의 일환으로, 기존의 J자형 낚시 바늘 대신 원형 고리와 같이 어종 선택성이 높은 어구를 사용하는 것이 돛새치류의 혼획을 줄이는 데 유망한 방법으로 제시되고 있다. 허용 어획량(TAC) 준수, 어획 가능한 크기 제한, 포획된 개체의 신속한 방류 등의 조치를 함께 시행한다면 인간의 영향을 줄이는 데 실질적인 도움이 될 수 있다.[16][17]

한편, 전체 어획량의 약 5%만을 차지하지만,[10] 레크리에이션 어업은 특히 선진국에서 백새치와 둥근비늘새치를 대상으로 하는 수십억 달러 규모의 산업으로 성장했다. 비록 포획 후 방류 시 생존율이 비교적 높다고 알려져 있지만, 포획 및 취급 과정에서 겪는 에너지 소모와 생리적 스트레스로 인해 방류된 개체 중 약 20%가 결국 사망에 이를 수 있다는 연구 결과도 있다.[17] 미국에서만 연간 10,000마리 이상이 레크리에이션 어업으로 잡히는 것으로 추정되며, 이는 제대로 기록되지 않은 상당한 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

이러한 여러 요인을 종합적으로 고려할 때, 둥근비늘새치의 정확한 보존 상태는 아직 평가 및 조사가 부족함에도 불구하고 다양한 위협 요인으로 인해 위태로운 상황에 처해 있을 가능성이 높다.[18]

참조

[1]

논문

Tetrapturus georgii

[2]

웹사이트

WoRMS - World Register of Marine Species - Tetrapturus georgii Lowe, 1841

https://www.marinesp[...]

[3]

논문

Validity, identification, and distribution of the roundscale spearfish, Tetrapturus georgii (Teleostei: Istiophoridae): morphological and molecular evidence

https://www.ingentac[...]

2006-11-01

[4]

논문

DNA barcoding of billfishes

http://dx.doi.org/10[...]

2011-10

[5]

논문

Seasonal Movements, Habitat Utilization, And Comparative Scale Morphology Of White Marlin (Kajikia Albida) And Roundscale Spearfish (Tetrapturus Georgii)

http://scholarworks.[...]

2014

[6]

문서

Effects of species misidentification on population assessment of overfished White Marlin Tetrapturus albidus and Roundscale Spearfish T. georgii.

2009

[7]

웹사이트

FAO Fisheries & Aquaculture

https://www.fao.org/[...]

2023-12-28

[8]

논문

The validity and status of the roundscale spearfish, Tetrapturus georgei

https://www.vliz.be/[...]

1974

[9]

웹사이트

Shorefishes - The Fishes - Species

https://biogeodb.str[...]

2023-12-28

[10]

웹사이트

ICCAT·CICTA·CICAA

https://www.iccat.in[...]

2023-12-28

[11]

간행물

The Caribbean Billfish Management and Conservation Plan.

Food & Agriculture Org.

2019

[12]

논문

Redescription and New Host Record of Capsala laevis (Monogenoidea: Capsalidae: Capsalinae) from Gill of Roundscale Spearfish, Tetrapturus georgii (Perciformes: Istiophoridae) in the Northwestern Atlantic Ocean

http://dx.doi.org/10[...]

2012-08

[13]

논문

Hunting behavior of a solitary sailfish Istiophorus platypterus and estimated energy gain after prey capture

2023-01-27

[14]

논문

Fishing effects and life history traits: a case study comparing tropical versus temperate tunas

https://www.scienced[...]

2001-10-01

[15]

문서

Report of the Standing Committee on Research and Statistics (SCRS).

Madrid, Spain.

2012

[16]

문서

Report of the 2019 iccat white marlin stock assessment meeting

2019

[17]

논문

Physiological stress and post-release mortality of white marlin (''Kajikia albida'') caught in the United States recreational fishery

2016

[18]

뉴스

Tetrapturus georgii

https://www.iucnredl[...]

IUCN Redlist

2023-12-28

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com